从《南部档案》看清代州县的生员诉讼

吴佩林 白莎莎

摘 要: 有清一代,生员的诉讼程序不同于一般民人,他们在收状、问讯等环节享有一定优待,但对其呈词则有加盖儒学戳记之类的诸多要求。律例明确限定了生员的呈告资格及告呈范围,并利用“五生互结”、州县官监督、教官举报等方式约束生员的活动,但制度上的规定与档案所反映的社会实际多有悖离。生员除了因“切己”之事而涉案外,也会主动或被动地参与到亲朋友邻、家族、基层等“不干己”的案件之中。生员涉案的动机虽有谋取私利的情况,但也有维护邻里、家族等小范围秩序的一面。特别是清末办团练、设公局以来,生员参与地方公共事务,在一定程度上分担了州县官在地方治理中的压力。州县官在处理这些案件时,会综合考虑法律规定、案件事实及生员涉案动机等因素,做出合乎情理的审断。生员诉讼背后反映出的不仅是基层社会中官、绅、民之间的交流与博弈,也折射出清末地方社会经济状况及地方社会权力构造的变化等问题。

关键词: 清代州县;生员;诉讼;《南部档案》

笔者在阅读清代州县衙门诉讼档案时,发现法律视域中的生员是一个非常值得探讨的群体。①他们在诉讼程序上有别于普通民人,官方对其诉讼活动也多有限制,背后还涉及政治与法律等诸多层面。既有研究中,瞿同祖、张仲礼、森正夫等学者对生员相关问题都有一定讨论,②一些成果也涉及生员在衙门的诉讼与审断,③以及该群体在民间的干讼行为。④但总体而言,前人对生员诉讼的研究多着眼于其利用特权兴讼、助讼等较为消极的部分。生员作为地方社会有一定身份的群体,如果过多强调他们参与诉讼活动的弊端,不仅使读者看不到这一有血有肉的群体在地方社会中真实的法律生活场景,更会掩盖他们在维护基层社会秩序方面的贡献,继而对该群体的评价也可能失之公允。有鉴于此,本文以清代《南部档案》为主要史料,并借《大清律例》《钦定学政全书》、官箴书、地方志等文献,从官方规定的生员诉讼程序及限制条款出发,进而探讨生员在州县衙门的诉讼及地方官员的审断,希冀在既有研究的基础上有所深化。

一、生员诉讼的相关程序

从《南部档案》看,一个简单而完整的诉讼程序大致体现在“原告的状词与衙门的批词”“被告的诉词与衙门的批词”“衙门发出的差票”“堂审时的点名单、供词、堂谕”“甘结”这五类文书上。生员作为有功名之人,“享有优于普通百姓的地位”,其诉讼程序自与一般民人不同,对此,明朝官至刑部左右侍郎的吕坤(1536—1618)曾言:

诸生有身家之事,类递学宫教官转牒,令家人听审,不许朔望与县堂明伦堂讲事,以犯卧碑。大凡学校事情,不系重大、法所难容者,比庶民自有体面。若三五相约,公然请嘱,不惟有司难容,而士亦失守身之道矣。

依吕氏所言,明朝后期生员若因词讼向地方官府呈状,需先将状纸呈至学宫教官处,由教官转牒州县官,再由州县官令其家人代为听审,生员自身不得擅自到州县衙门或是儒学衙门讲事。在清代,生员在诉讼程序上大致有如下情况:

(一)呈状前加盖“儒学戳记”。清初沿用明朝之法,

(清)黄六鸿:《福惠全书》卷三《莅任部二·申缴门簿》,刘俊文主编:《官箴书集成》第3册,第258页。雍正六年(1728)规定,生员将呈词赴学挂号,由学官盖一戳记,再交由州县官验明收阅。此规定,在《南部档案》雍正十年(1732)的状式条例中也有“贡监生员无儒学图识者,不准”的相关记载。其后,为防止州县学官乘生员求用戳记之际“挟嫌勒索、徇私容隐”,到乾隆元年(1736)该例即被停止。

然而在《南部档案》中却保留了同治十二年(1873)到光绪二十八年(1902)间盖有“儒学验记”的呈状136件,它们多由生员或监生所呈。其后盖有“儒学验记”的呈状多为生员在光绪年间所呈。若生员所递呈词状未加盖儒学验记,州县官原则上不予受理。如“查捐贡尚在生员之列,投递呈词应仍赴学盖印戳记,该生词内未盖儒学戳记,殊与定案不符,仰即遵照另呈核夺”。“该呈何国保□□□内□□武生且盖有儒学戳记,何以现在称民?殊不可能,着即明白,另呈核夺”。“李峥嵘既系监生,何以不遵督宪通饬盖用儒学戳记,将来设有假冒真伪,意兹区别。不阅”。

于此,我们可以确知,南部县生员告状需盖“儒学验记”的这一规定并没有随制度上的废除而取消。个中原因,一方面可能是有利于儒学教官直接掌握和约束生员的诉讼活动;另一方面儒学戳记作为知县判断告呈者身份的一种标志,有助于防止民人假冒功名、窃名兴讼。

(二)生员入衙门须在门簿中登记。门簿多由州县自行设立,登记内容主要包括:到访生员姓名、到访原因及牵连词讼各情。

此处门簿与各州县所设循环簿不同。门簿专为生员所设,而循环簿则是州县在自行审理一切户婚田土案件时所设,并“于每月底送该管知府、直隶州知州査核循环轮流注销”。对此,潘月山在《生员监生不得上堂告示》中有明确描述:

示谕儒学门斗知悉。照得生监与民有别,相见各遵体统,嗣后每日着门斗一名,执簿在于二门外伺候。遇有生监到门,即刻登记“某人为某事”,记毕,请入宾馆。候本县堂事完毕,门斗持簿送阅,以便接见。

这一制度是官府监控生员参与诉讼的主要措施之一。但由于各州县公文往来繁复,多数衙门为“省案牍”,在具体实施中并未按要求设立门簿,因而该例在乾隆二十年(1755)被废除。其后由学政印发登记簿,交由州县登记查核。

(三)放告之日,衙门率先收取生员呈状。百姓到衙门呈递书状,一般都遵循三八放告之类的特定日期。衙门在告期收状时,会率先收取生员等有功名之人的呈状,正如袁守定所言:“曩所歷州县,每告期收纸,先衿士,次耆老,再次齐民。”

(四)州县官会将事关学务的呈词交由儒学衙门处置。南部县知县在处理生员的呈词时,会将部分有关学务的案件送交儒学衙门“查覆”或“传讯”。如雍正十年(1733),武生雍容因其学生冯帝金未给束脩钱而拉马作抵,被冯帝金父亲冯连运告到州县衙门,州县官直接将该案牒送至儒学衙门,儒学衙门处理后,于十二月“缮造清册备录缘由”申文牒覆州县官。

(五)州县官问讯时,对生员有部分优待。据那思陆研究,牵涉本县绅士或在乡官员的案件一般在花厅秘密问讯。

除“平人告状牵生员作证者”外,生员一般不必跪堂。此外,汪辉祖在遇到生员为邻右袒讼的情况时,只问讯邻证中的平民,对生员概不问供,仅命令其在堂右席地作文。若百姓所述并非实情,则立即知会教官,当堂问责生员;若百姓所供属实,生员不必取供,但其所作之文,年终须汇送学使。

(六)地方官的堂断,对生员多有优待。律例规定,“生员犯小事者,府、州、县行教官责惩。犯大事者,申学黜革,然后定罪”。除“好讼多事”“代人扛帮诬证”外,生员犯杖罪例及其情节较轻之罪时,准其出资纳赎。

(七)涉及上控案件,需查明涉案生员红案。红案即清代童生考试后,由学政向府、州、县学下发的生员录取名单。有关生员的上控案件一旦被提审,上级衙门则会要求涉案生员所在州县儒学查明其入学红案并“移送过县”。如光绪十年(1884),在南部县文生陶世培等上控鲍巡检一案中,总督丁宝桢移会南部县儒学要求其查明涉案人员陶士培、陶亮等人的入学红案。二月二十三日,县儒学将所查结果牒覆南部县,原文谓:

……敝学接奉大移,当即查明,该生陶亮系廪生,贡出多年,红案不载,敝学吏房有案可核。陶天定系府学廪生,敝学无案可查。惟附生陶世培、刘玉如、王殿卿等皆入敝学庠内,理合将该生年貌、籍贯、三代、儒学年份红案具文造册,牒覆移送堂宪,请烦查核转申,实为公便,须至牒者。

计牒呈清册一本

府辕之所以要查明上控生员和监生的红案,除了要确认上控者的身份外,涉案生员的红案被申送府辕后,府辕可直接将妄控生员“注劣褫黜”。

二、对生员诉讼的限制

明初以来,朝廷不断限制生员的诉讼权。清代在沿袭明例的基础之上,对相关规定逐渐加以完善。考诸史料,约有如下数端:

(一)不许生员干预他人词讼。顺治八年(1651)题准:“生员有事不干己,辄便出入衙门,乞恩网利,议论官员贤否者,许即申呈提学官,以行止有亏革退。”顺治九年(1652)朝廷刊立新卧碑,其中之一乃告诫“生员当爱身忍性,凡有司官衙门,不可轻入。既有切己之事,止许家人代告,不许干与他人词讼。他人亦不许牵连生员作证”。雍正五年(1727)律文规定:“文武生员,倘事非切己,或代亲族具控、作证,或冒认失主、尸亲者,饬令地方官即行申详学臣,褫革之后,始审其是非曲直。”

虽然“生员代控,先革后审一款,已于乾隆元年停止”,但乾隆三十六年(1771)又重新定例:

生员代人扛帮作证,审属虚诬,该地方官立行详请褫革衣顶,照教唆词讼本罪上各加一等治罪。如计赃重于本罪者,以枉法从重论。其讯明事属有因,并非捏词妄证者,亦将该生严加戒饬。倘罔知悛改,复蹈前辙,该教官查明再犯案据,开报劣行,申详学政黜革。

该例从生员涉案是否“事属有因”、是否诬告、有无收受报酬、是否屡次兴讼等方面,更为细致明确地规定了官府对不同情况下生员助讼行为的惩罚方式。

(二)生员“有切己之事,止许家人代告”。生员遇有官司,需以“家人”为抱告代其告呈,

对此,徐忠明、邓建鹏、江兆涛等人都有较为详细的研究。

刘盈皎曾指出生员的告呈资格并不受抱告制度限制,其本身可亲自提告,但从《南部档案》来看,生员虽可亲自到庭告呈,但无论抱告到堂与否,生员所递呈状中必须书有抱告之名,否则知县多以“违式不阅”处理。

如光绪八年(1882)五月十二日,监生孙永详具禀孙光国等霸占庄业树株房屋灭嫡事,其呈状中既无抱告,又无儒学戳记,因而知县批示:“违式不阅”。其中,仅有一例案件,生员在呈状中没有使用“抱告”。咸丰元年(1851)三月,东门外里后街文生曾恕投递恳状,以说明其涉案缘由,呈词中虽无抱告,知县也并未对其加以责怪。堂审时,生员到庭多有抱告陪同,抱告在点名单中亦多“票唤有名”。

(三)五生互结,以防抗粮、包讼。“五生互结”是指雍正六年(1728)朝廷定例,各州县儒学每年十一月取具生员结状,要求五名生员之间互结,以证明其平时无抗粮、包讼之事,并将结状汇送学臣查核。但在执行过程中不肖生员常以“朋比掩盖”的方式互相规避监督,使得该例在实际上成为具文,乾隆元年(1736)被官方废除。此后生员若有抗粮、包讼等情,直接由儒学详革。

(四)州县官约束稽查,按时申报唆讼生员名单。乾隆二十四年(1759)规定,各州县按季立簿,该簿由学政衙门印发。州县官在办理词讼中遇有生员或监生作为原被两造的案件时,将“两造姓名,简明事由,按日登记。已审结者,将看语一并录出。未结者,注明‘未结字样”,并由儒学衙门加盖钤印,每两季申缴学政衙门查核。若生员不守学规,无故多事,地方官详明学臣,照例戒饬、褫革。

(清)素尔讷等纂修,霍有明、郭海文校注:《钦定学政全书校注》,第89-90页。清末川省生员唆讼扛帮、承办上控案件的现象十分普遍。四川学政盛炳纬为加强对生员的管理,多次通饬下属州县办理“生监抅讼立簿申报”之条,要求各州县以门簿为据,定期开列不守学规、扛帮唆讼的文武生员名单,并摘叙案件事由封送到院,作为生员黜劣奖优的凭据。

(五)教官举报优劣,训诲约束生员。各州县教官,除了主持朔望宣讲、季考、月考外,最主要的任务便是训束生员,举报优劣。顺治九年(1652)朝廷将“平日不务学业,囑托把持,武断包揽,或捏造歌谣,兴灭词讼”等行为,纳入劣绅的评定标准。“各学劣生,有不遵条例者,教官揭报学道,严行褫革”。雍正四年(1726)朝廷又指出,虽然钱粮、词讼为州县专责,教官不得干预,但若教官能够训诲约束,则“士习渐端”,因而要求“所属文武生员,除受诬被告,及有冤抑切己不得已之事,申诉控理外,其有倚势衣顶、抗欠钱粮,并捏词生事,唆讼陷人等事,该教官即申详督、抚、学臣”。

综上可知,为了防止生员的不正当诉讼活动,官方在制度上对其多有限制。然而这些规定反映在诉讼程序上,则会因时空的差异以及州县官个人等因素的影响而各有表达。

三、生员因“干己事”参与诉讼及衙门的审判

霍存福认为,在“告不干己事”法下,只有所谓“切己”之事,才属于“干己”范畴,可以由本人告发,而当事者的亲朋友邻等均被排除在允许告发的范围之外。

孙岚指出,“干己事”基本都逃脫不了“切己”的限制,即“只能参与自己为两造之一,或者自己的至亲为两造之一的诉讼”,且从例文来看,“至亲”的范围仅包括“未分家之父兄”。

因此,所谓“干己事”分为有关自身的“切己”之事以及未分家之父兄等至亲的“切己”之事。就生员而言,由于科举名额的限制,他们能够在功名上获得升迁的机会较小,无法入仕的生员为谋生路,也会身兼塾师、农民、商人、医生等职业,甚至担任地方公职,在这些身份下,生员所谓“切己”之事,显得更为复杂。笔者爬梳《南部档案》1049卷牵涉生员的案件,其中生员因“切己”之事而涉案的案件有675件,总计涉案716次,在数量上明显占绝对优势。具体详见表1。

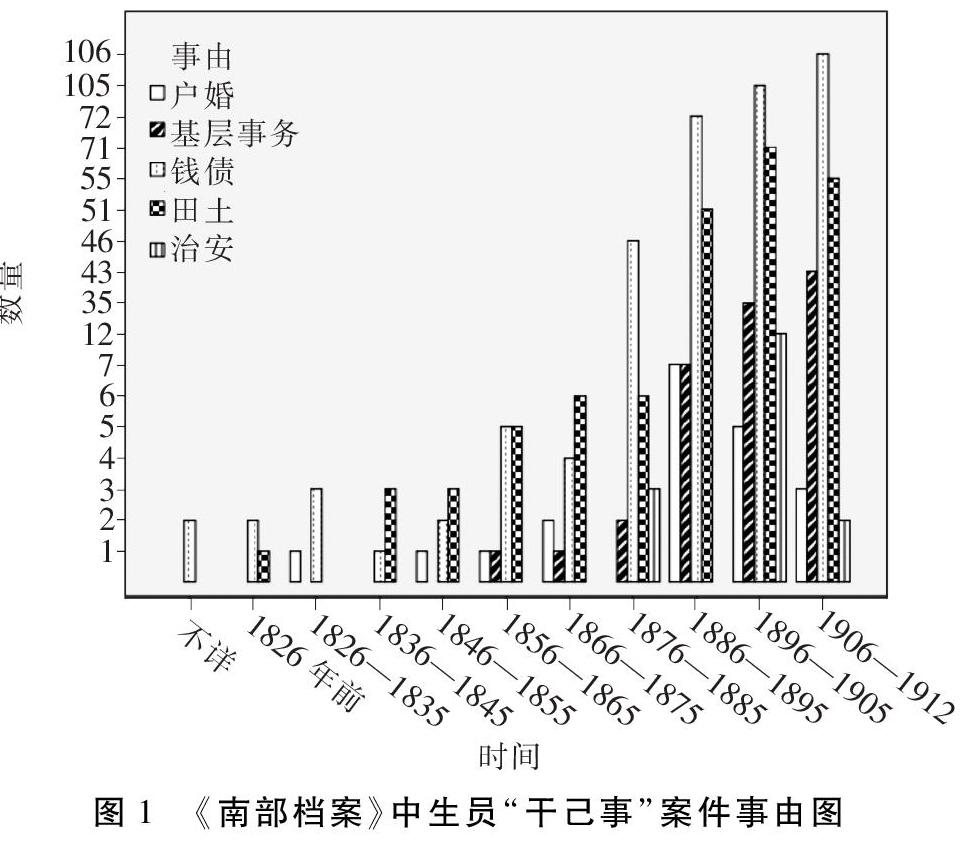

按上表统计,生员在“干己”事中以原被两造为“切己”之事争理的情况共计651次,以公禀、跟禀在案的情况仅有24次;在为“家人”之事而涉讼的情况中,生员作为被告、代质身份的有35次,以原告、续禀方式涉案的情况仅有6次。而图1则更为精确地呈现出了这些告诉案件的分布时段及具体事由:

从图1可以看出,《南部档案》中南部县生员所控案件多集中在清朝末年,且大多为有关钱债(计348件)、田土(计201件)等经济方面的纠纷,户婚(计20件)、治安(计17件)等方面的案件所占比例相对较少。有关基层事务的案件(1856—1865年间1件、1866—1755年间1件、1876—1885年间2件、1886—1895年间7件、1896—1905年间35件、1906—1912年间43件,共计89件),大致在1875年以后数量明显增多。以下根据生员在案件中的涉案的具体情况分而述之。

(一)生员因“干己事”涉讼的情况

从司法角度来看,生员因“切己”之事出入公庭,大多为户婚、田土、钱债等细故案件。但由于生员身份的特殊性及职业选择的广泛性,其涉案情况较普通百姓也更为复杂。以下从生员自身及至亲之事两方面对其涉案情况作一探讨。

1生员为“切己”之事涉讼

(1)普通生员因“切己”之事涉案

清代南部县“总体而言,地瘠民贫,乡民‘仅恃蚕桑,井灶为生计,生活水平较低”。

吴佩林:《清代县域民事纠纷与法律秩序考察》,第68页。地方家族多以奖励关钱的方式资助子孙读书。生员与家族之间难免会因经济上的纠葛而闹上衙门。如文生周光烈先祖在道光年间集有中元会,凑积流银,出放生息,并在祠堂立有石碑,上刻勉励子孙读书的祖训:

教子孙有书不读,子孙愚,我族犹未发科。后有光宗耀祖者,游泮给关钱二十四千,中举给关钱四十千,作蓝衫紫袍之资,并免地丁三载,以示奖劝。

然周光烈入泮后,中元会总管周雨亭却以该会无钱为由,要求周光烈砍伐坟茔柴草三年抵作关钱,并写有约据。文约订立后,周雨亭却将坟茔柴薪卖与周兴顺,两造由此兴讼。后经知县讯明,令周雨亭限三日缴出钱二十四千文,并饬周光烈将义卖柴薪文约缴呈销毁结案。此外,州县官也会将个别案件直接交由儒学处理。如咸丰七年(1857)政教乡文生王昭因程炳暄久欠束脩钱不还将其状告到州县衙门。由于王昭与程炳暄均为文生,知县直接将该案“候移学传讯”。

(2)有公职生员因“切己”公事涉案

按照法律规定,文武生员不能充当官役杂差。光绪十八年(1892)川省学政瞿鸿禨曾发布申文:

川省保正名目即系甲长,皆所谓官役也。文武生员方不准干预公事,出入衙门。若令充当保正等差,使之交通官吏,安能望其自爱?况复借端诈搕,恐吓乡愚,唆讼扛扶,把持武断,种种弊端,皆所不免……如有生员充当保正、团保、乡正、保长各名,即行撤退。若生员另借族人名滥充者,该地方官即照例申详斥革,治以应得之罪。倘容隐不行撤换,惟该地方官是问。《南部档案》11-314-1-c104p285-286,光绪十八年十二月初五日。

在南部县,生员充当首事、保正的情况较为普遍。如文生汪全衙系王家场肉厘首事,增生杜芝田为南部县文庙首事,文生徐登岱为东路积下乡福德场学田首事。

而文生李调阳、监生冯开福、武生刘锡钦、文生敬心源等人,均为一地保正。这些生员在处理基层事务时,也会遭遇诉讼纠纷。光绪二十六年(1900),首人文生王天棋等人因听闻温润川等平素“私熬硝土,私卖硝药”,便邀集保甲来案具禀。后经审讯,知县“将文生温恭等戒责,饬令归家各安本分,毋再生端”。

2生员为至亲之事涉讼

在生员为家人之事涉案的案例中,代质是一个值得探讨的问题。代质有代为质询、质讯之意,与前面所谈及的“代告”虽有颇多相似之处,却并非一事。代质“通常是由于当事人不能到庭而产生”,且能否代质须由州县官批准。付春阳:《权利之救济——清代民事诉讼程序探微》,武汉大学出版社2012年版,第103页。生员本人在代替家人到案质询之前,会事先呈状禀请,待州县官同意后方可到案。光绪十二年(1886),何元龙捏控其祖父何玉龙套霸欺撇一案中,监生何天历恳请到堂代替祖父质询:

生祖现年七十一岁,匪特不能动履,且耳聋眼花,患病卧床,实难赴质。前生赴诉未据叙明,致沭批驳,特再呈明,赏准生代祖质,以示体恤……

(批)姑准代质,并准原中何天清到案列单质讯。

显而易见,参与“代质”的生员,系被告一方的家属,他们在被告难以亲自到案的情况下,代替被告赴案质讯。

(二)州县官对生员“干己事”案件的处理

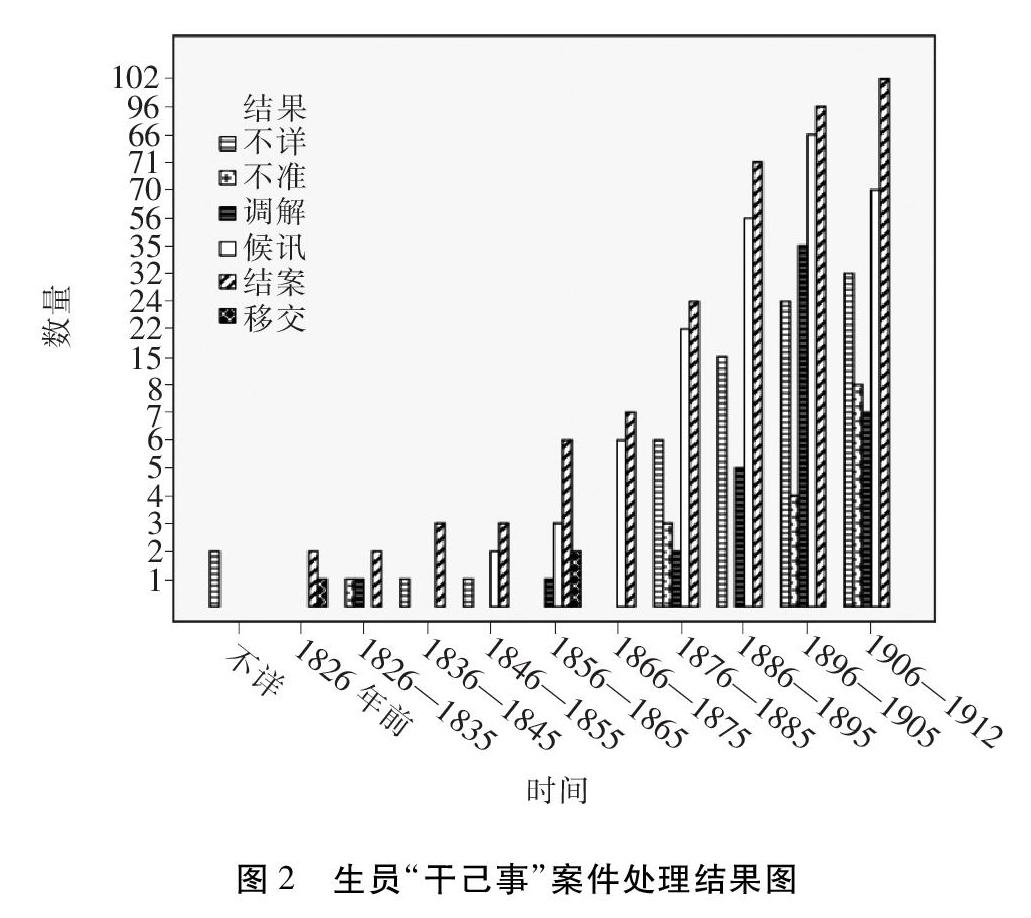

我们发现,生员涉案情况虽多,但多由州县自理。州县官对这些案件的处理方式,大致有“不准”“调解”“候讯”“结案”“移交”五种情况。具体详见图2。

由图2可见,州县官在处理这些案件时,除去81件结果不详外,仅有16件“不准”(1826—1835年间1件、1876—1885年间3件、1896—1905年间4件、1906—1912年间8件),217件(1846—1855年间2件、1856—1865年间3件、1866—1755年间6件、1876—1885年间22件、1886—1895年间56件、1896—1905年间68件、1906—1912年间60件)在批词中虽有候讯之意,却由于案卷不全等原因,无法直接知晓结果。最终由民间完成调解的有52件(1826—1835年间1件、1856—1865年间1件、1876—1885年间2件、1886—1895年间5件、1896—1905年间36件、1906—1912年间7件),由州县官审理结案的有306件(1826年前2件、1826—1835年间2件、1836—1845年间3件、1846—1855年间3件、1856—1865年间6件、1866—1755年间7件、1876—1885年间24件、1886—1895年间61件、1896—1905年间96件、1906—1912年间102件),其余3件(1826年前1件、1856—1865年间2件)移交儒学或他县。總体上讲,生员“干己事”案件的准理率超出半数以上。

虽然州县官在遇有生员需要被戒饬、褫革时,会与儒学教官一起将案情汇报给学政并对生员进行惩处。但一般情况下,生员所涉词讼均由州县官专责审理。以下具体讨论州县官对这些案件的处理态度。

1一般倡导案外调解或依案件事实秉公理处

可经调处而息和的案件,州县官多同意将其交由民间仲裁。在图2中,虽然知县直接在批词中表明交由民间调解的案件仅有37件,但在多数情况下,县官本身也是纠纷的调解者。如光绪元年(1875),在增贡马悛具告张玉林等“久霸议掯,悔不契交”一案中,知县起初要求“凭原中理,令立契成交息事”,后因张玉林“抗不拢场”而再次请求知县公断。经审断:

萧本治不买,帮给贡生(马悛)们钱二十串文,出压张玉林铺房议价钱一百四千文,并令书差协同中正集祠把账目清算明确,断令张正林照议价值,速即立契成交。

该案终以判词的形式订立了解决纠纷的方案,并断令被告立契成交,使得两造纠纷解决的方式变得更为正式,从而利于推进争端的平息。

2若生员所控不实,则给以申斥及惩罚

(1)情节较轻者,宽免

州县官为顾及生员的身份及颜面,会对其所犯较轻之罪给以一定宽免,但为给以警告,也会在判词中书以“应照例惩办”等语。

(2)情节较重者,戒饬

戒饬即由教官照例在明伦堂对犯错生员给以饬责的一种惩戒方式。从档案中看,生员被“戒饬”的情况大致有三种:一是生员平时不守卧碑,有肆意滋讼、“武断乡曲”“不顾名义”,或“窃名具禀”“恃势扛凶”“侮慢师长”等行为。二是戒饬系生员规避褫革衣顶的主要方式之一。虽然生员有抗粮包讼等行为,学臣可直接将其褫革。

但据王又槐言:“或(生员)所犯尚与行止无亏,罪止杖一百以内者,分别戒饬,免其褫革。”光绪十八年(1892),监生孙芝训有意“抗缴税银”,知县也只将其“比责二十手掌”,并饬令限期缴税。三是生员身兼公职,却以公济私。宣统二年(1910),监生李光藻充当戒烟会长,“借公图搕”私收捐款钱十串。知县将其械责,并罚钱五十串。

(3)刁狡者,看管、管押、枷责

有学者指出,生监涉案“一般移学看管”,除个别案例外,多不受班房管押。

付春杨:《权利之救济——清代民事诉讼探微》,武汉大学出版社2012年版,第167页。实际上,州县官为迫使犯错生员履行诉讼义务,也会将其管押至州县各房或发往各局所。如光绪十五年(1889),武生吴开科在有妻室的情况下擅自引诱良家女子为妾,知县拟将其交由差役暂押兵房究办。吴开科畏究,甘愿与汪氏娘家顶礼并自愿认捐银50两。后经覆讯,吴开科所捐银两交学田局士承领,并将其媳妇汪氏领回团聚。

四、生员因“不干己事”参与诉讼及衙门的审断

官方虽然多次强调生员不得为“不干己”之事进入公门,但翻检档案,不难发现基层生员为他人之事涉案的现象却是较为常见的。以下以《南部档案》为例,对生员因“不干己事”参与诉讼的情况及衙门相关的审断做一探讨。

(一)生员因“不干己事”涉讼的情况

萧公权曾言:“虽然宗族成员常常包括绅士和平民,但宗族的领导显然是要靠绅士的。”

\[美\]萧公权著,张皓、张升译:《中国乡村——论19世纪的帝国控制》,联经出版社2014年版,第389页。在南部县较为偏远又缺乏士绅的宗族或村落,即便是拥有最低功名的生员也在街邻、家族、乡里之间有一定影响力。对于普通百姓来讲,生员们不仅可以为其代写词状,也能主持公道,调解纠纷;对于生员来讲,要维护其在宗族、邻里的威望,则必须承担教化地方,维护风化之责。当百姓有求于己时,生员必须站出来为其“讨回公道”。因此,在基层社会中,生员也会因各类“不干己事”涉案。具体情况如表2所示:

从上表可以看出生员为“不干己事”涉案仅397次,其具体涉案情况如下:

1为他人之事涉讼

(1)“帮讼”他人案件。在档案中生员帮讼他人的情况十分常见,这些生员多以查明、见证案件事实等为由到衙门替涉案一方辩护。如咸丰十一年(1861)在徐武与其前妻严氏的纠纷中,廪生张鼎牵涉案中,其“同学契友”廪生刘浩等人,为此公同禀明,张鼎被牵连是因为杨文藻将严氏所遗幼子孬娃引到张鼎馆中,并称孬娃为徐武所抛弃。张鼎听信杨文藻所言,愿意为孬娃寻一人家存养,待其成年送还归宗。在此番言论中,张鼎虽因“事不干己”而涉案,但初衷却是好意。最后,知县对张鼎“从宽免究”,仅饬其速将孬娃送还。

(2)因某一生员被欺辱而联名“公禀”讨回公道。光绪十七年(1891),因“任培森等被差挟嫌滋凶”,文生李泽镕等联名武生、捐贡、监生等共计18人到县“呈请定规”“陈明积习”“祈赏查核澈究”。但知县面对此次联名,仅在词内批示“已批任培森等词内矣,候提案讯究”,便再无后续情形。

(3)因调解纠纷而被牵连作证。生员作为乡里之中有一定威望和话语权的人,百姓遇有纠纷多会请其出面调解。一旦纠纷闹到衙门,参与调解的生员作为证人,自然会被牵涉案中。咸丰八年(1858)“向位忠具告向儒林等卖休伤化事”一案中,文生向荣念及家族情谊,邀集两造“集场理说”,后该案闹到衙门,向荣作为证人被牵涉案中。

(4)作为保人担保案内之人。生员为人作保需要承担被保人的教化、教管、监督等责任,若作保不实,官府往往会追究其连带责任。光绪二十一年(1895),在董天寿与范母氏的控案中,董天寿请同乡武生刘玉龙为其作保,“当堂保得董天寿还范母氏钱六十串,限六月以内,如数缴清。倘再拖延,惟生保人是问”。

(5)被他人窃名而牵连案中。百姓窃用生员之名呈告的现象在档案中较为常见。宣统元年(1909),马鞍塘保正谢宗科等具禀蒋作宾等私搕,控后谢宗科等“畏究”,便窃捏文生王善福之名呈递禀状试图销案。

类似案件还有,光绪十八年(1892),文生敬树槐具控敬尚履同妻蓝氏一案中,敬尚履夫妇自知情亏畏审,窃保正、文生敬心源之名“插詞扛禀”,企图“偏袒骗赖”。对百姓来说,虽然将生员之名列入词状之中或许可以得到州县官的“偏私”,但就知县而言,断案应以“事之有理无理为断”“岂词列一衿,即足制胜耶?”

2为家族之事涉讼

清末南部县,一些生员会参与打理族内公产及集资会社,过程中若遇有纠纷,这些生员也会协同族长出头调解或向衙门呈告。光绪十三年(1887),南部县临江乡鲜于姓家族成立清明会管理族产,其中武生鲜于得贤等人因与梅姓发生口角,事后请鲜于云龙等出面帮忙调解,“书有包管文约审呈,并认事后出银二百两,永作宗祠祭赀”。后得贤违约,武生鲜于云龙等便协同族长将其告到衙门。知县本着息讼的态度,在呈词中批道:“鲜(于)得贤叔侄自认出银二百两,永远作宗祠祭赀,因何翻横抗,殊属不解,其中无别情,着仍凭族众理交,不得以一面之词率请唤追。”

其后,鲜于云龙与保正鲜洪都等人集祠堂理问,然而鲜于得贤抗不认理,促使鲜于云龙等人再次到衙门禀请知县公断。后经审断:

武生鲜于云龙与武生鲜得贤均属一脉,二比挟嫌讦讼。兹鲜于云龙呈出宗祠祭扫银两约据,其鲜得贤亦呈有賶字,姑念一族,免究。将二比约据充破粘案,作为故纸,各回和好,毋庸缠讼,各结完案。惟鲜得贤不应恃符狡展,直呼李前县之名,其平日武断乡曲,纵可想见,当予戒责。

一般情况下,此类案件在进入衙门之前,首先会有族邻、乡保等有声望之人主持,在供奉祖先的祠堂或者人口流动较大的场镇进行调解。但多因一方“抗不拢场”,而将纠纷闹上门。

3为基层事务涉讼

王先明的研究指出,以社会权威而不是以法定权力资格参与封建政权的运作,绅士阶层便集教化、治安、司法、田赋、税收、礼仪诸功能于一身,成为地方权力的实际代表。

瞿同祖认为他们也是“唯一可以通过公认的渠道向州县官或更高级的官吏表达抗议或施加压力的集团”。

在地方州县,生员多以联名公禀的形式对基层公事加以干预和监督。如宣统元年(1909)四月,南部县文生何名国联名文生何光韩等人以“肆吞学款,匿账图利”各节府控南部县视学李雨苍在案,府衙要求“南部县按照批词确查禀覆核夺”。

宣统元年四月二十九日。期间,联名生员与视学李雨苍经多次博弈,最终邀集邑中举人汪鳞周等二十五名正绅于七月初三日“在城隍庙将府控各节、县控各条,逐一对众□□”“又取各种案卷账目,反复校对,均呈不虚”,但因被告李雨苍与张文培相互推诿,此案最终并无定论。

由此可见,生员与乡宦和官员之间的司法接触,更多的还是一种权力较量,只是在较量过程中,生员往往处于弱势地位。

(二)州县官对生员“不干己事”案件的处理

在官方看来,告不干己事法多用于“防诬陷,省拖累”。在此前提下,官府多遵循“事干己者,方准审理;不干己者,立案不行,专治原告以枷杖之罪”

因此,州县官在处理这些生员因“不干己事”而涉案的案件时,多将其直接否决,准理率仅约两成。

1对生员“事不干己”联名具控的态度

地方官对生员联名具禀的案件往往有不同态度。若生员因办理团练、稽查治安、请准销案等情而联名公禀时,知县往往会秉公准理,并不会对生员的联名行为加以责怪。反之,若生员联名有上控妄告或扛帮他人的嫌疑时,地方官在查出实情后,多依据情节轻重给以参与者戒饬或褫革等惩罚。光绪十三年(1887),南部县武生高登升等人因听信局士岳集义在经手历年捐输时有“浮征肥私情弊”将其控告到府衙。在后来的传唤过程中,高登升等人因“情虚畏审”“匿不到案”而被保宁府正堂“褫革衣顶”。

又如,光绪十四年(1888),廪生许玉庭闻风上控茶商且“累次兴讼”,保宁府正堂因而将其“暂革衣顶,发学管束,察看两年无过,再由县详请核示,并饬该儒学遵知缴”。

2对生员以保人、干证身份干预他人词讼的态度

州县官虽然不提倡生员以保人、干证等身份参与他人词讼,但实际上若生员作证、作保的目的是为平息邻里纠纷,知县会允许其来案质询或作保。光绪十九年(1893),武生马希元为具告陈发海昧吞撇害一案中,马希元放文生王元均作证。州县官最终让王元均邀请两造算清会账了息。

州县官之所以默认了王元均的作证行为,是因为王元均在此案中充当了一个调停者的角色,他的参与不仅有利于纠纷案件的解决,也一定程度上分担了州县官在此案中的部分压力。

相反,生员在不知实情的情况下挺身作证,因不利于案件公正有效的审理,而往往会被州县官惩戒。宣统元年(1909),武生何尚武在“何多华等具告幸文章等挟仇伙掳逆殴事”一案中挺身作证,而被罚“出讼费钱六串”。

3对生员被他人牵连或窃名而涉案的态度

对于生员被他人牵连而涉案的情况,州县官一般会根据案件事实秉公处理。道光六年(1826),曾海林说娶文生邓鸿儒婢女斯氏为妻后,与其母相继过世。斯氏娘家意欲将其许配给范九龄,并邀请邓鸿儒从中排解。由于双方在财礼和安葬费用方面产生纠纷,斯明远便以范九龄之名将邓鸿儒等告上衙门。后双方“集场理明”,最终以“二比治酒取和”销案。若生员之名被他人窃列,生员本人当面投具窃名禀帖陈明事实即可,但州县官多不会对窃名之人加以怪罪。

总体而言,生员因“不干己”事而涉案的情况十分复杂,这些案件除了少部分被州县官审理外,大部分都被搁置或直接拒于衙门之外。

结 论

清代南部县生员的诉讼活动,不仅从侧面反映出基层社会官、绅、民之间各种利益矛盾相互纠缠的互动关系与状态,也反映出近代乡村社会权力支配的变动情况。

官方之所以表现出对生员诉讼既优待又限制的矛盾态度,一方面在于生员本身享有优于普通百姓的地位,官方准许其使用抱告,并在收状、问讯、堂断及惩罚等阶段给予部分优待;而另一方面,生员所具有的知识储备、身份特权及人脉等条件,使得他们在诉讼中有更大优势为“干己之事”争理,也更容易因为扮演法律顾问、调解纠纷等原因参与到事不干己的讼案之中。但从官方的角度而言,不管生员因何事进入衙门,都是有失身份之举,其部分行为甚至会对国家司法裁断权威构成一定威胁。因此,官府不仅在诉讼程序上要求告状生员在呈状中加盖儒学戳记、在门簿中登记信息,甚至会在上控案件中查明涉案生员的红案,并在法律条款中以“五生互结”、县官约束稽查、教官举报优劣等方式来限制生员参与诉讼活动。以期将生员归入地方官与学校的双重控制之下,并将其约束在读书科考的正途之中。

档案呈现出生员诉讼的诸多面相。生员不仅在“干己事”的诉讼中显得更为积极,也会经常参与到“不干己”事的讼案中来。虽然生员参与讼案的行为有因个人私心而有损人利己、扰乱社会治安的一面,但并非所有生员在参与他人讼案时都抱着谋利的心态。事实表明,生员在司法领域发挥的积极作用也是不容忽视的——生员积极参与民间纠纷的调解,能及时制止可能酿成的讼案,一定程度上减轻衙门的负担;生员通过参与或监督地方事务,不仅能够在伸张自身权力的同时反映底层百姓的各类诉求,也与国家权力之间建立了更为密切的联系。因此,即便州县官不支持生员出入衙门,他们也会在遵循制度规定的基础上,依据生员的涉案动机及案件的实际情况做出合乎情理的审断。若生员涉案的目的是为维护自身正当利益、平息邻里纠纷,知县一般会准许其请求,且不会对其诉讼行为加以责怪;若生员涉案实为扛帮谋利、屡次兴讼,州县官才会联同教官给生员较为严重的惩罚,但这些惩罚往往被控制在杖罪以下等相对较轻的范围之内。

从案件本身来讲,南部县生员参与的多为田土、钱债等经济方面的纠纷,到光绪后期,生员也更加频繁地以诉讼方式参与到地方治理之中。其背后的原因主要在于,南部县地瘠民贫,乡民生活水平普遍较低,加之晚清因人口增长、耕地面积缩小等原因造成民众间激烈的生存竞争。

在这种境况下,生员不得不与平常百姓一道“抢夺”并维护有限的生存资源。同时,清末政府鼓励地方办理团练、建立地方公局、自治机构等措施,给以生员为代表的基层士绅搭建了一个议政策划的平台。期间川省亦向所属各州县下达札文,指出“在籍绅矜办理公事,著有勤劳,自应酌给奖励以昭激励”。

《巴县档案》6-31-51,光绪二十年九月十四日,四川省档案馆藏。正是在这种鼓励绅士参与地方公事的背景下,生员的权力在基层得到进一步扩大,使得他们成为参与基层事务与监督局绅的重要力量,这一现象反映在诉讼中便是南部县生员参与的关于基层公事的案件在清后期逐渐增多。州县官对这些案件多予以重视态度,也反映出官方对生员参与基层事务的默许和支持,但生员的这种活动须控制在政府所应允的权力范围之内。

(论文修改得到浙江大学吴艳红教授、西华师范大学杨和平教授、中国政法大学李典蓉副教授的帮助,谨致谢意。)

责任编辑:孙久龙

Abstract: The legal procedure of Shengyuan(生员, scholars) was different from that of ordinary people in Qing Dynasty. They had some privileges in filing lawsuits and trials. In addition, their written complaints were required to be stamped with Confucian seal. The regulations of the government clearly defined the qualification and scope of the submission of Shengyuans lawsuits, and restricted their activities by means of Wusheng Hujie(五生互结), county magistrates “supervision and instructors” reports, but these regulations often deviated from the social realities reflected in the archives. In addition to being involved in their own cases, Shengyuan would also actively or passively participate in the cases concerning their relatives, clans, friends, and even the grassroots affairs. Although Shengyuan involved in lawsuits were motivated by seeking personal gain, they were also motivated by maintaining the order of their neighborhoods and clans. They had participated in local public affairs and lessened the pressures of the county officials in local governance to some extent since such public organizations as Tuanlian(团练) and Gongju(公局) were established in Late Qing. When dealing with these cases, the local officials would make reasonable judgment taking into account the legal provisions, the facts of the case, and the motivation of Shengyuan comprehensively.The litigations of Shengyuan indicate not only the interactions and conflicts among the officials, gentry and common people, but also the local social and economic conditions, and the change of local power structures at that time.

Key words: prefectures and counties in Qing Dynasty; Shengyuan(生員, scholar); litigation; Nanbu (南部)Archives