人工开挖崩塌堆积体斜坡稳定性评价及发展趋势分析

文/李成 湖南省工程勘察院有限公司 湖南娄底 417000

引言:

凤凰县地处湖南省西部边缘,湘西土家族苗族自治州,地形复杂,区内以中低山、高丘为主、兼有岗地及部分河谷平地,地表切割破碎,谷狭坡陡,崩塌、滑坡等地质灾害较发育。凤凰县某项目位于高差100m 的斜坡地带,其物质组成多为崩塌堆积层[1],表层较松散;在前缘边坡开挖之前,原始状态下的边坡未出现变形现象,坡体是稳定的。后在工程建设中,斜坡前缘开挖坡比1:1.5,开挖高度26.9m,长约170m,且开挖未形成支档措施,在边坡发生变形之后,采取了反压措施。该边坡的超长断面及超高开挖,易在边坡坡面及坡顶附近形成张应力带。该边坡多由崩塌堆积层组成,表层结构松散,含有块石大小不一。在张应力作用下,原有块体的节理裂隙进一步发展,形成上宽下窄,不断向深处延伸的拉张裂缝,从而使前缘边坡产生拉张变形。

由于边坡开挖,斜坡一带地表覆土及植被破坏,工程施工过程加剧了大气降水的渗入作用,使土体达到近饱水或过饱水状态。因此,对斜坡的稳定性及发展趋势进行分析可以有效为支挡设计及工程建设提供参考。

1.工程实例

1.1 地形地貌

工程位于凤凰县土桥村,原始地貌为剥蚀丘陵地貌。场地为高丘及低谷组成,整体特征呈北西、西南面高,中部向北东倾斜的凹陷地形,北西边界地形标高约450m,南边界地形标高约350m,南西面为一岗地,最高海拔446.26m,东侧为红旗水库,水面标高约332.7m,场地北部由北西向南东倾斜,地形坡度约35°,场地南部由南西高岗向东倾斜,倾斜方向约50°,地形由陡坡至缓坡,地形坡度18°~36°。

1.2 地层岩性

场地覆盖层主要为人工填土(Q4ml)、第四系残坡积粉质黏土(Q4el+dl)及堆积体混合土(Q4el+dl),下伏基岩为白垩系下统细粒含灰质石英砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩三者呈不等厚互层软硬相间组合。

1.3 地质构造

区域内构造应力作用主要表现为由南东向北西推进的挤压应力,地壳构造呈间歇性抬升;在挤压应力作用下形成了断裂构造(F1、F2),其中F1 断层由南西—北东横贯场区北西侧,其上盘上升,地层产状较陡,产状D155°∠27°,下盘下降,地层产状较平缓,产状D140°∠11°。场地东侧红旗路开挖揭露F2 断层,也体现上盘地层产状较陡,下盘产状平缓的特征。

场区在南东—北西向构造应力作用下形成了多组节理,从场地内及场地红旗路东侧节理裂隙统计分析,场地内与东侧节理裂隙发育的组数及产状存在一定的差异,体现了构造应力上的差异,场地内为构造应力较集中的区域,岩体在陡倾或近垂直相交的节理裂隙作用下,岩体被切割成块体状结构。

1.4 水文地质条件

场地地下水主要为第四系孔隙水和基岩裂隙水,主要接受大气降水垂直入渗补给,水量季节性变化明显,沿斜坡方向渗流向坡脚排泄,在坡脚处形成3 处季节性泉水。

2.崩塌堆积体工程地质特征

2.1 崩塌堆积体平面分布特征

根据勘探工程及工程地质调绘表明,场区崩塌堆积体平面分部范围较为清晰,分界特征突出,崩塌堆积体后缘南西侧沿地形陡坡延伸,至北西侧与断层F1 相交,北西侧以断层F1 为界,前缘位于斜坡一级平台斜坡坡脚处,现已开挖坡脚,且斜坡处分布较多的,产状紊乱的岩石块体,块体受下部软岩风化剥蚀形成临空面(K31°∠40°),沿节理裂隙破裂,块体向斜坡体方向倾斜。崩塌堆积体平面中心长约460m,最大宽度约170m,其厚度约2.5~19.0m。

2.2 崩塌堆积体纵向分布特征

结合物探综合分析,场地斜坡体由坡顶至坡脚方向,在横向剖面上,崩塌体由两侧向中间加深的趋势;在纵向剖面上,且在一级平台处,崩塌体与基岩接触面呈较陡倾接触,分界线在纵向剖面上表现呈台阶式的折线;探井、探槽揭露及物探反应,基本一致。

2.3 崩塌堆积体物质组成

崩滑堆积体物质由含碎石粉质粘土、泥质粉砂岩块石、细砂岩块石组成。粉质粘土呈褐黄色、红褐色,稍湿,硬塑-可塑状态,干强度及韧性中等,稍有光泽,无摇振反应,广泛分布于场地内,前期勘察孔均有揭露,粉质粘土及碎块石物质结构较松散;泥质粉砂岩与细砂岩块体大小不一,大者长轴可达5m 以上,分布状态可呈直立、倾斜坡面、斜交坡面等,大块体分布多与坡面倾斜方向相近,部分块体呈球状风化,排列分布无规则,大面积分布。

2.4 崩塌堆积体物理力学指标

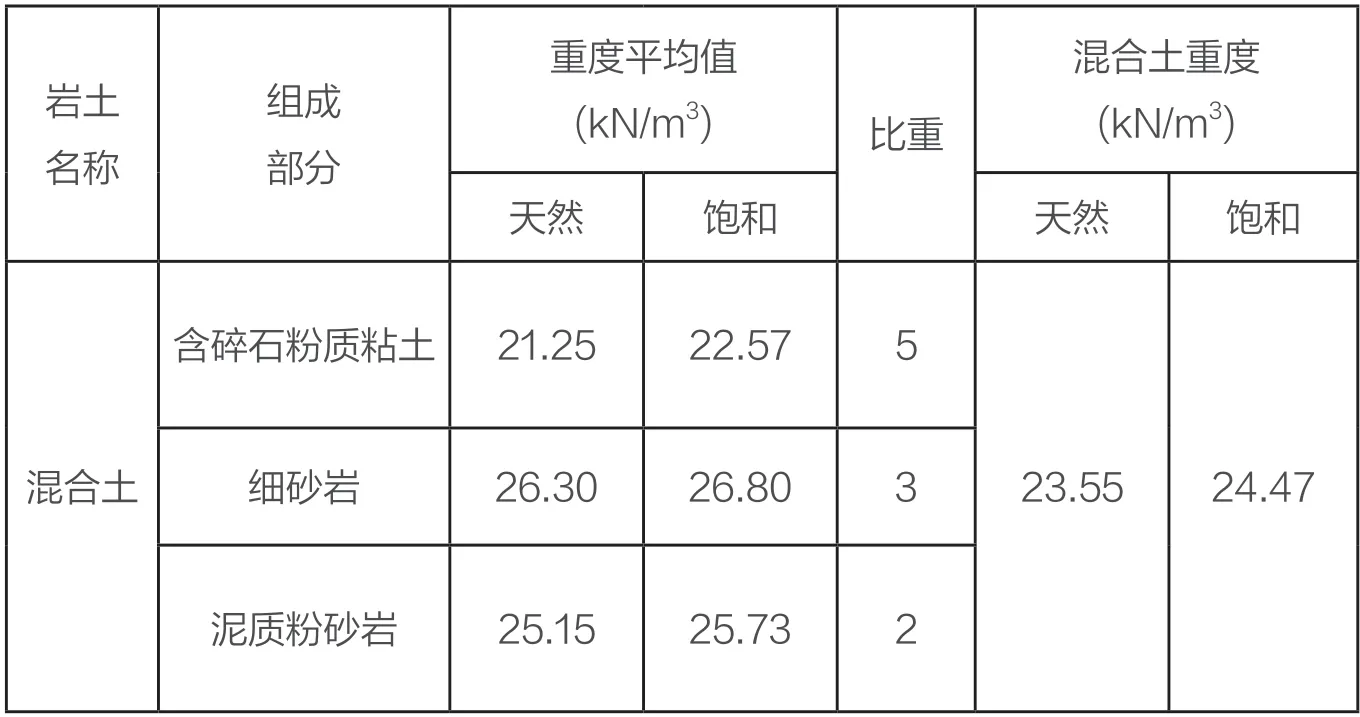

根据勘察结果,场地分布的混合土主要由碎石土和细砂岩块石、泥质粉砂岩块石组成,所占比重为5:3:2,依据大重度试验及室内试验结果,混合土重度取值见表1。

表1 混合土重度计算表

根据现场调查,斜坡前缘边坡主要受大气降水和坡脚开挖的影响发生滑移,未形成滑动带,因此本报告混合土抗剪强度参数c、φ 值按试验值、反演值[2]、土石比及地区经验综合取值。天然状态下抗剪强度参数反演值C=13.28kPa,φ=21.0°,其对试验值所占的权重分别为:80%、20%。饱和状态下抗剪强度参数采用反演值。详见表2。

表2 混合土抗剪强度参数取值表

3.崩塌堆积体稳定性分析

3.1 计算模型

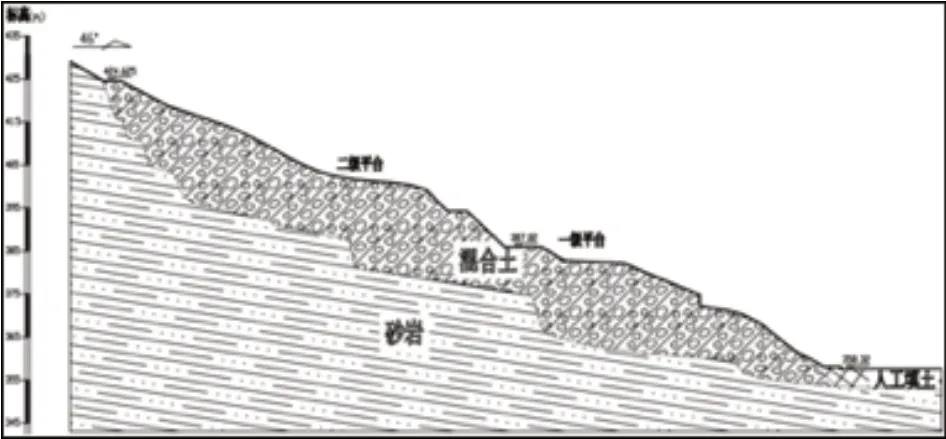

为系统模拟分析崩塌堆积体的稳定性状况,根据场地环境条件及岩土层分布特征,选择代表性工程地质剖面2-2’建立计算模型,计算模型见图1。

图1 剖面2-2’计算模型

3.2 Bishop 法[3]对崩塌堆积体稳定性分析

3.2.1 计算结果

采用自动搜索法计算坡体局部稳定性小于稳定性评价标准规定值分布区域,有效评价在不利工况下坡体局部失稳的可能性,并计算最不利滑面的稳定性系数。各坡面计算结果详见图2 和表3。

图2 剖面2-2’局部稳定性计算结果图

表3 斜坡崩塌堆积体局部稳定系数计算结果统计表

3.2.2 稳定性评价

根据斜坡崩塌堆积体局部稳定性计算结果,天然工况下,坡体处于欠稳定—稳定状态,最危险滑面稳定系数Fs=1.007~1.384,饱和工况下,坡体处于基本稳定—不稳定状态,最危险滑面稳定系数Fs=0.885~1.161。不利滑面主要集中分布于一级台地(设计地坪标高383.8m)东侧边坡,其次为一级台地(设计地坪标高383.8m)西侧边坡。斜坡崩塌堆积体稳定性表现为中部向两侧逐步趋向于稳定。持续降雨或暴雨是影响坡体稳定性的主要因素,同时还受崩塌堆积层厚度、切方边坡坡度及高度等因素控制。计算结果表明,边坡天然工况下处于极限平衡状态,计算结果与现场实际变形情况一致。

3.3 有限元[4]对崩塌堆积体位移场、应变场计算

3.3.1 计算方法及理论

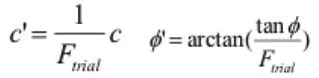

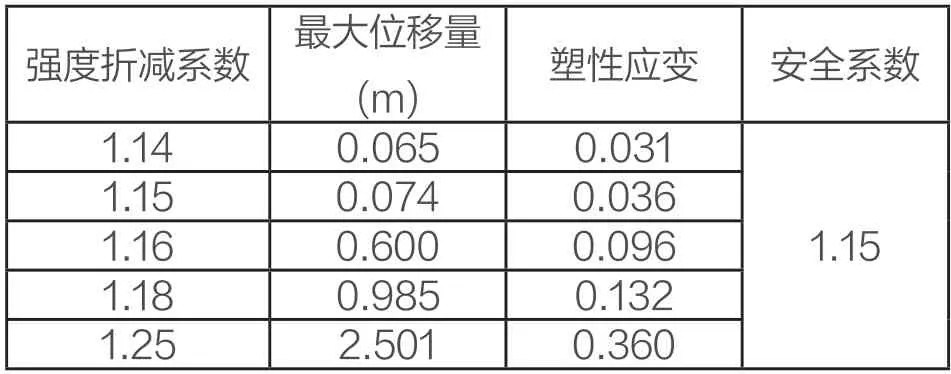

采用有限元强度折减法对崩塌堆积体进行位移场计算,是在理想弹塑性有限元计算中将岩土体抗剪强度参数逐渐降低直到其达到破坏为止,可自动根据弹塑性计算结果得到塑性应变和位移突变的地带,同时得到斜坡强度储备安全系数,抗剪强度参数折减计算公式如下:

3.3.2 计算结果及评价

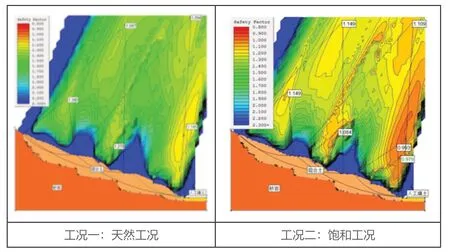

择有代表性的2-2’剖面建立有限元计算模型,初始状态采用天然状态下的计算参数,计算结果详见图3、图4 和表4。

表4 有限元法位移场、应变场计算结果统计表

图3 强度折减系数为1.14 位移场计算图

图4 强度折减系数为1.25 位移场计算图

根据有限元计算结果,随着崩塌堆积层(混合土)抗剪强度逐渐减小,首先一级台地东侧边坡出现变形,表现为:折减系数为1.15 时,最大位移量为0.074m,坡体出现塑性变形区,呈临界稳定状态;当折减系数为1.16 时,塑性应变和位移突变,形成滑移面,最大位移量达到0.6m,斜坡一级台地东侧边坡失稳,同时一级台地西侧边坡出现位移;当折减系数为1.18 时,最大位移量继续增大,但主滑面位置不变;折减系数达到1.25 时,受坡体前缘变形破坏的影响,新的剪出口形成,在持续降雨或暴雨及自重加大的影响面,后缘坡体发生滑移。综上,剖面2-2’坡体稳定性安全储备系数为1.15,与前述计算结果相符。

4.崩塌堆积体稳定性评价及发展趋势

通过对崩塌堆积体稳定性和位移场计算,在两种计算工况下,斜坡整体处于基本稳定—稳定状态,受前缘剪出口边坡坡度、坡高及堆积体厚度的影响,由坡体中部向两侧坡体稳定性增强。坡体稳定性主要表现为局部变形的特征,在天然工况下,一级台地东侧边坡处于欠稳定—基本稳定状态,一级台地西侧边坡处于基本稳定—稳定状态,受大气降水的影响,岩土体含水率增大,自重加大,坡体局部将出现滑移,当土体达到近饱和状态时,一级台地东侧边坡失稳,一级台地西侧边坡处于临界状态,变形区域向两侧及后缘扩展。因此,斜坡在现状条件下是基本稳定的,但在暴雨等不利工况下,变形将继续发展,斜坡易发生滑移,应采取相应的工程支护措施。