以小微空间切入的北京老旧社区公共空间微更新设计与治理探索

侯晓蕾 姚莉莎 苏春婷

摘 要

老旧社区更新是当前我国城市更新存量发展阶段的重要内容,是融入新发展格局的重要工作,也是实施创新基层治理的重要抓手。社区公共空间是老旧社区微更新的重点研究对象。本研究以北京为例,从老城社区和老旧小区两个方面,以小微空间切入,对老旧社区公共空间微更新设计与治理进行系统探索。不同于以往老旧社区综合整治工程的大投资和面面俱到,以小微空间切入的老旧社区公共空间微更新设计强调从小做起,以社会治理为视角,以小场地微空间作为锚点,以局部撬动全局,对老旧社区进行小投资逐步微更新。相关研究能够在一定程度上为我国老旧社区更新提供借鉴,提高居民社区感和归属感,促进我国老旧社区更新治理和精细化提升。

关键词:小微空间;老旧社区;公共空间;微更新;规划设计;社会治理

0 引 言

老旧社区更新是当前我国城市更新存量发展阶段的重要内容,也是实施创新基层治理的重要抓手。社区公共空间是老旧社区更新的重要关注点和研究对象,牵涉社区居民和政府等多方利益,是居民实现共治共享的重要载体,其研究能够有效促进基层社会治理的途径与方式。本研究以社会治理为视角,以小微空间为切入点,以景观设计和社区营造为手段,对老旧社区公共空间微更新设计与治理进行系统探索,重点关注微更新渐进式过程治理模式和相关机制建构,致力于能够提高居民社区感和归属感,促进老旧社区空间的精细化提升。

1 研究背景与相关政策

党的二十大报告提出加快构建新发展格局,实施城市更新行动,健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能[1]。十九届五中全会和十四五规划也提出加强和创新社会治理,并将城镇老旧小区改造和治理作为我国重大民生项目[2-3]。《北京城市总体规划(2016 年—2035 年)》明确提出要“做好历史文化名城和城市风貌塑造,老城不能再拆,通过腾退、恢复性修建,做到应保尽保,保护城市建筑风格的基调与多元化”,北京城市更新与发展建设进入微更新阶段。对老城区提出“恢复性修建”和“整体保护”等保护更新理念[4]。《北京市“十四五”时期老旧小区改造规划》《2021 年北京市老旧小区综合整治工作方案》及《关于实施城市更新行动的指导意见》等文件,提出老旧小区更新过程要贯彻绿色发展理念,推进社区整治和人居环境建设,同时提出老旧小区改造过程中要积极发展基层民主,加强创新基层治理等要求。可见,老旧社区微更新与社会治理已成为全社会关注的热点问题。

老旧社区微更新的理念起始于20 世纪80年代。吴良镛教授针对我国老城保护更新问题,首次提出“保护与发展”以及“城市有机更新”理论,主张采取适当规模和尺度,权衡当前和未来的关系,提高规划设计质量,保证老城区与城市关系的一体性和完整性[5];2012 年至今,城市发展从传统的增量空间扩张向存量空间优化转型,社区更新侧重于社区空间的在地式提升,注重社区文化原真性的保留以及构建邻里关系,更新过程中强调同步推动多元治理方面。通过社区更新完善社区治理机制,建立社区公共事务准入制度,推广参与型社区协商模式,增强居民社区归属感[6]。伴随着多样化城市更新方式的出现,社区微更新、社区营造等概念逐渐被广为接受和应用,社区微更新的相关建议和实践也逐步增多[7]。近年来,北京在老旧社区公共空间更新进行了多方面的实践研究,例如大栅栏更新计划和社区自组织培育、东四南历史保护区的社区营造和公众参与计划、史家胡同系列微花园等。

2 老旧社区更新的研究重点

在我国,老旧社区通常包括老城社区和老旧小区两个主要类型。老城社区往往指位于城市传统片区,社区和建筑年代较为久远,在一定程度上延承传统城市肌理和建筑风貌的社区集群,例如北京二环以内的传统平房院落片区。老旧小区是指建成年代较早(2000 年之前)、建设标准较低、基础设施老化、配套设施不完善、未建立长效管理机制的住宅小区[8]。从社会治理的角度,当前对于老旧公共空间更新研究的重点主要集中在3 个方面。

1)社区环境更新模式的研究。

研究侧重于社区空间环境更新设计方面。认识到局部、渐变的社区更新方式的重要性,往往以小微空间为切入开展实践,开始探讨保持用地性质和容积率不变的社区更新方式即微更新模式,以北京历史街区和社区更新、上海美丽家园和广州的旧市镇更新为代表。

2)社区原真性的研究。

研究側重于社区原真性的挖掘,以原真性带动渐进式更新的开展。认识到社区中居民生活的日常性和在地性,开始对基于居民生活积淀而成的社区文化的关注,以上海缤纷社区计划和深圳南头城中村更新为代表。

3)社区共治模式的研究。

认识到政府包办的管理方式的短板,开始了自下而上和自上而下相结合的多元参与的社区聚力自治,以北京、上海、深圳和成都等城市为试点的责任规划师和社区规划师制度,以及多元社会组织等方面的探索为代表。综上,当前我国社区更新在一定程度上仍存在着重建设、轻治理的问题。社区更新模式方面需要从“自发生长”走向“精耕细作”;社区原真性方面需要从“空间建设”走向“社区营造”;社区共治方面需要从“空间管理”走向“空间治理”。

3 老旧社区公共空间的布局特征与现状问题

3.1 布局特征

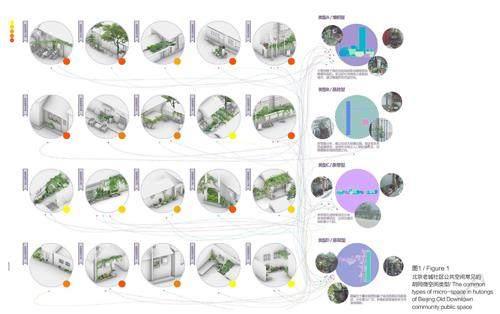

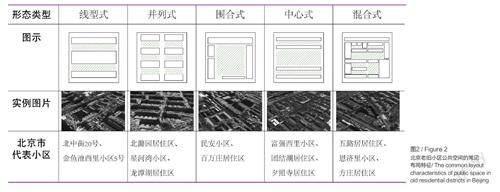

对于北京老城社区而言,公共空间多分布在胡同和院落中的夹缝空间或节点空间,往往尺度不大,以微小空间的形式分布在多个角隅。老城社区的公共空间有着积淀已久的绿色空间和多元化的生态,有着特有的历史和人文资源空间,这些各具特色的空间往往充满了人情味。如何通过社会治理的途径使这些空间得到更新提升的同时又能够保持住原有的味道和特色,对这些各具特色的绿色景观进行真实性的保护和提升成为研究聚焦(图1)[9]。老北京老城社区公共空间多为小微空间与绿化相结合而成的微花园,常见类型为:堆叠型、悬挂型、条带型、爬藤型。对于老旧小区而言,根据公共空间与建筑规划布局的关系,将老旧社区公共空间可以分成5 种类型,分别是:线性式、并列式、围合式、中心式与混合式(图2)[10]。

3.2 现状问题

当前,大量老旧社区公共空间在空间布局功能以及社区情感文化等方面都体现出了时代发展带来的局限性,已无法满足现代人们的需求。空间布局功能出现了品质不足、设施匮乏、功能异化、缺乏管理为特征的4 类问题,社区情感文化方面出现了邻里关系缺失、文化展示不足为特征的两大问题。相当多的老旧社区更新改造从设计到落地的全过程中,显现出居民的参与度较低、社区凝聚力不强、居民们对公共空间缺乏归属感与安全感等问题。面对上述问题,当前应采取一种社区微更新的方式介入,修补邻里关系,以公众参与加强社会治理。老旧社区公共空间主要包括公共活动空间、公共绿地空间、停车空间、公服设施空间。近些年主要通过合理规划公共空间、增加立体停车场等措施来补足。公服设施空间包括垃圾回收设施、照明设施、健身活动设施、社区宣传设施、社区安全设施、无障碍设施等使用的空间,伴随着儿童友好、适老化、健康城市、社区生活圈等理念的提出,老旧社区居民对于社区公服设施的提升需求更加迫切[11]。通过现状调研分析,以北京的老旧社区为例,社区公共空间的现状问题主要包括以下几个方面(图3)。

1)社区空间。

老旧社区在土地使用、空间格局、空间功能、慢行交通方面存在诸多问题,例如空间功能设置单一,缺乏交流空间;存在一定闲置情况,未被充分利用;存在杂物侵占、停车占据、私有化占用等情况。而这些问题因为居民协商难、更新体量大、更新周期长、资金周期远等原因难以解决。当前,微更新可以在维持现状格局基本不变的前提下,通过社会治理的方式实现局部改造、功能置换、保留修缮、特色提升等逐步性的更新方式,对于用地效率低、自身环境差、影响周边发展的公共空间,往往具有较好的改造成效。

2)社区功能。

由于老旧社区公共空间缺乏专门管理,空间的侵占现象较为常见,这些现象不仅存在安全隐患,同时也导致社区居民缺乏足够的活动空间,尤其老人、儿童活动场地严重缺乏。老旧社区大多以宅间绿地为主,鲜有大型集中绿地,老旧社区的植物配置普遍存在植物单调、生长不佳的情况,这反映出老旧社区的空间功能在治安管理、环境质量、消防安全等方面普遍存在着诸多问题,而如何通过加强社会治理提升社区功能成为解决问题的关键。

3)社区文化。

社区文化包括社区历史文脉、社区原真性、社区识别性和社区公共空间的日常性等。老社区原住居民逐渐迁移的人口模式,促使相对稳定的社区人际网络逐步解体,人口流动性较强下的社区文化氛围难以短时内建立,人口结构变化、缺乏归属感、邻里关系破碎;同时,社区设施衰败、空间环境不佳、环境管理缺失,既加快了居民迁移,又促使老旧社区的空间环境、社区文化进入消极循环。通过推动社会文化治理和建构文化体系来促进社区公共空间更新,实现从“文化管理”到“文化治理”的转变,成为加强社区更新工作中塑造社区文化的重点。

4)社区居民。

老旧社区公共空间改造涉及业主、租户、社会单位、社区、政府职能部门多个利益主体,同时需要居民的广泛参与。一方面,居民和社会单位参与程度低,居民利益协调困难,通过自上而下的更新方式动员居民主动参与改造难度较大。另一方面,缺乏比较健全的沟通协调机制,参与改造的各方主体职责存在边界不清、权责不清、相互掣肘的现象,多方沟通效率较低。如何搭建通过社会治理拉动居民参与,搭建有效的沟通平台,成为多方对话协商实现社区公共空间微更新的工作路径。

4 以小微空间切入的老旧社区公共空间微更新设计与治理策略

不同于老旧小区综合整治,以小微空间切入的老旧社区公共空间微更新设计强调从小做起,以小空间小场地作为锚点,以局部撬动全局,对老旧社区进行小投资逐步微更新。

4.1 搭建创新治理平台,完善微更新设计机制

公共空间微更新不只是物质空间的建设,更是一种“共建、共治和共享”的社会治理,需要多方共同参与,系统构建,以点带动全局[12]。首先要建立权责明确的多方参与机制,关键在于充分调动各方力量参与老旧社区改造。建立以行政部门牵头的项目运作,统筹责任规划师参与引导,鼓励社会力量参与,发起居民参与健全居民议事协调机制。其次,以问题为导向,以空间为切入点,由多元主体共同进行参与式设计和共建。最后,还需要制订相应的后期运营和维护机制,实现全程的公众参与和共享共治。由此,多個利益方能够表达意愿和诉求,充分发起居民的参与意识,使居民有渠道参与更新项目的需求分析、方案制订、维护管理等多个环节,从而有效监督和维护项目的更新进程和实施效果。多元参与的自治运行微更新机制是老旧社区公共空间微更新可持续发展的制度保障(图4,图5)。

4.2 以小微空间切入,进行老旧社区社会需求和文化治理

我们通过对小微空间进行赋能,结合社区文化、儿童友好、无障碍、适老化、垃圾分类等特定居民日常需求,进行功能化提升,通过参与式设计和共建重塑社区场景[13]。通过生活和交往方式原真性方面的社会治理,在微更新设计中倡导和维护社区文化和邻里关系。例如,中央美术学院建筑学院十七工作室和北京市城市规划设计研究院的联合团队,通过挖掘胡同居民的日常生活和种植习惯,以顺应百姓生活的方式进行了一系列的胡同微花园参与式设计共建,全程居民参与、共享共治。微花园虽然尺度微小,但数量巨大,辐射社区以及街区,在针灸式提升社区公共空间品质的同时,促进社会需求的治理和社区文化塑造(图6)。

例如常营玫瑰童话花园的社会治理过程中,由于该社区保障房户型没有阳台,针对居民的晾晒需求,设计利用闲置荒地,对微空间进行整合赋能。通过发起多次社会治理协商会议,调研分析从儿童、成人、老年人对这片空间的使用需求,补充了艺术晾晒、儿童游乐、无障碍、休息等功能[14],探索了儿童友好和适老化在老旧社区中的应用,更新过程中招募社区积极分子参与共商共绘共建,通过参与式设计和共建重塑社区场景(图7),保留了社区居民的珍贵记忆和情感,促使玫瑰童话花园的微更新过程,既有创新又有温度。

在北京市东风乡石佛营老旧社区公共空间的改造过程中,社区居民画像主要为老年人,对于补充儿童友好、适老化、景观绿地提质、社区文化展示的功能需求突出。设计期间通过社区营造、互动展览、参与式互动的方式,促进公共活动寻找社区能人,组建团体,规范结构,建立公共认同。在将公共参与有效推进的基础上,设计师与居民共同介入共商共议,平衡多元诉求后改造出符合社区居民实际需求的生活空间(图8)。

4.3 持续社区营造,进行老旧社区社会活力和邻里关系治理

社区公共空间的社会活力治理可以通过社区营造、艺术展览、设计工作坊等触媒介入,进行以人为本的社会活力激活和过程机制治理。公共空间微更新过程需要开展一系列的艺术、文化展览以带动和提升活力。触媒介入应该从提出社区群体共同感兴趣的话题开始,注重邻里关系的保留、塑造和提升,通过话题引出逐步实现触媒目标。例如北京顺义新国展社区云朵花园的社区空间更新改造中,设计团队通过发起“我们是一家人”参与式设计工作坊活动,项目通过艺术沟通的方式加强了社会活力治理,重塑了邻里关系,以触媒介入融入公共空间微更新,柔性介入提升顺义新国展社区公共空间品质(图9)。

4.4 对标八大场景,逐步建构公共空间层级化社会网络

社区微更新的更进一步目标在于,通过慢行系统和景观结构连通,实现人性化社区公共空间回归,构建层级完整的老旧社区公共空间网络化系统[15]。通过系统串联八大场景形成公共空间层级化社会网络,同步发起社区治理影响带动基层治理能力提升,承载日常生活的社区公共空间将会更加高效和宜居。本研究结合老旧社区公共空间更新的相关需求,提出社区微更新八大场景(图10):微花园、口袋公园、魅力街巷、多功能设施、艺术装置、慢性系统、康体空间、社区美育。

5 结 语

社区是城市更新和发挥社会治理的基本单元。基于社区公共空间展开的微更新逐渐成为我国居住环境常态化改善和提升城市生活品质的重要手段。尤其是以小微空间切入的老旧社区公共空间微更新,通过研究实践已经得出一定的经验和策略,对于我国当前社区微更新的理论架构和政策导引而言都具有重要意义。本研究提出的社区微更新创新治理方式,通过小微空间切入的社区文化治理、社会活力治理、社会需求治理、社会层级化治理,以及相关机制建设,在一定程度上为北京老旧社区微更新提供了一定的借鉴。

参考文献

References

[1] 董志勇, 邱海平, 张辉. 奋进新征程 创造新伟业:

学习党的二十大报告心得[J]. 经济科学, 2022(5):

5-13.

[2] 习近平. 关于《中共中央关于制定国民经济和社

会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建

议》的说明[J]. 经济,2020(12):16-20.

[3] 蔡昉, 陈晓红, 张军. 研究阐释党的十九届五中全

会精神笔谈[J]. 中国工业经济,2020(12):5-27.

[4] 北京市人民政府. 北京城市总体规划(2016 年—

2035 年) [EB/OL].[2023-04-20].https://www.beijing.gov.

cn/gongkai/guihua/wngh/cqgh/201907/t20190701_100008.

html.

[5] 吳良镛. 北京旧城居住区的整治途径: 城市细

胞的有机更新与“ 新四合院” 的探索[J]. 建筑学

报,1989(7):11-18.

[6] 中国共产党北京市规委会. 北京城市总体规划

(2016 年—2035 年)[M]. 北京: 中国建筑工业出版社,

2019:20-30.

[7] 陈太政, 李政旸. 我国“城市双修”的发展与实践

述论[J]. 中国名城, 2019(1):26-32.

[8] 建设部. 关于开展旧住宅区整治改造的指导意见

[S]. 住建房[2007]109 号.

[9] 侯晓蕾, 郭巍. 社区微更新: 北京老城公共空间的

设计介入途径探讨[J]. 风景园林,2018,25(4):41-47.

[10] 侯晓蕾.“微花园设计”: 基于日常需求的老旧

社区微更新: 常营玫瑰童话花园设计解析[J]. 建筑学

报,2022(3):33-36.

[11] 苏春婷. 基于社区营造的老旧小区公共空间景观

微更新研究[D]. 北京: 中央美术学院,2021.

[12] 赵守飞, 谢正富. 合作治理: 中国城市社区治理的

发展方向[J]. 河北学刊,2013,33(3):154-158.

[13] 侯晓蕾. 基于社区营造的城市公共空间微更新探

讨[J]. 风景园林,2019,26(6):8-12.

[14] 侯晓蕾, 苏春婷. 基于人民城市理念的老旧社区

公共空间景观微更新: 以北京市常营小微绿地参与式

设计为例[J]. 园林,2021,38(5):17-22.

[15] 吕清. 协调公私关系: 公共领域的层级化治理[C].

面向高质量发展的空间治理,2020 中国城市规划年会

论文集(13 规划实施与管理),2021:157-165.