记忆游叙

吴钧莎 李敏稚

摘 要

工业遗产具有历史、文化、科技等多方面价值,作为城市化的印记,在地域性空间认同和情感认同方面有着不可忽略的社会影响。現阶段城市更新向存量优化和精细化设计迈进,因此保护和再生工业遗产空间具有重要意义。事件空间理论以历史为线索,串联空间组织,形成空间体系,能够有效增强片区空间的完整度和认同感,但在我国城市更新中的应用尚处于起步阶段。以武汉四美塘片区工业遗产空间更新为例,通过分析工业遗产空间与事件空间理论的耦合性,从叙事要素梳理、功能转化和空间转译等不同环节深入探究,提出事件空间的结构构建方法和记忆空间的复兴创新策略,以期为事件空间理论在工业遗产空间更新中的应用路径提供参考。

关键词:事件空间理论;空间叙事;工业遗产空间;记忆空间复兴;武汉四美塘

1 研究背景及意义

21 世纪初,国际遗产保护委员会在《下塔吉尔宪章》中明确提出工业遗产保护的相关规划;2022 年,党的二十大报告指出,“加大文物和文化遗产的保护力度,加强城乡建设中的历史文化保护传承,建好用好国家文化公园。”由此,基于工业遗产空间独特的历史文化自有性,强调文化复兴视角的工业遗产空间再生已成为当前我国城市更新转型过程中的一个重要议题。

近年来,随着城市更新理念盛行,我国对工业遗产空间开始实施保护与更新策略。但这些策略大多以获取短期经济效益为目标,且实施方式主要依托政策和城市更新框架,忽略了工业遗产空间背后的社会主体及其相互之间、主体与环境之间形成的社会关系网,缺乏对参与主体及其行为方式的系统梳理,以及主体与环境关联度的深入讨论,导致工业遗产空间再生呈现同质化趋势。因此,只有提出具有创新性、在地性的工业遗产更新方法及策略,才能最大化工业遗产的历史文化价值,促进我国城市更新的整体可持续发展。

本文主要研究创新理论工具在工业遗产更新设计中的具体运用。以武汉四美塘工业遗产更新设计为例,引入事件空间理论,分析二者关系及相互影响,并在具体实践中探讨如下问题:如何在设计前期更准确地认识不同地区的历史文化在城市工业遗产空间更新中的独特角色;如何有效地将空间使用主体纳入事件空间结构体系构建的考虑框架之中;如何在设计中更精准地传承场所精神和发扬空间特色。之后,提出事件空间理论在四美塘工业遗产更新中的具体应用路径。此外,希望以此案例,为我国工业遗产空间理论与设计创新的耦合提供借鉴。

2 理论工具:事件空间理论

2.1 事件空间理论概念释义

在城市研究背景下,“事件空间”是对诱发事件、激发行为、保持差异的一类建筑及空间概念的统称,而“空间叙事”作为从叙事学中引申而来的一种全新叙事方式,能够向到访者传达空间场所意义,使其了解空间场所的文化内涵,并激发倾听者的情感认同。

“事件空间理论”则将空间作为媒介,将叙事作为一种组织形式,由建筑师完成从“事件”向“空间”的转译,从而将难以感知的区域历史文脉落实到更新后的实体物质空间里,是提升、保护城市多样性和区域特色的有效方法。

2.2 国内外研究现状及评析

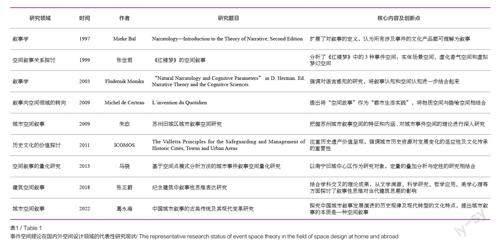

从表1 可以看出,国外关于事件空间理论在空间设计领域的研究主要从空间叙事的认知角度出发,延伸和扩展了理论的应用领域,认为事件资源运用有助于加强城市空间认知,但在研究方法上,偏向通过特定叙事手法研究城市空间。然而,国内更多地从地区内现存的事件资源来研究城市空间,且理论方法更趋多样化,近年来在量化研究方面发展迅速。

然而,现状研究对叙事环境的公众感知方式、特殊事件资源的利用方式等仍缺少创新性方法指导。另外,研究成果大多聚焦于大范围城市规划重构路径或具体建筑设计方法论,对中观尺度的城市设计缺少专门研究,尤其是关注地域特色的工业遗产空间研究仍然欠缺,尚未形成完整的叙事结构体系构建方法。

2.3 事件空间理论与工业遗产空间的耦合性

2.3.1 耦合的可行性——价值认知

工业遗产作为一个新兴概念,在城市研究中具有跨学科特性,其包含的工匠精神、企业家精神等,是经济学、社会学研究的重要内容。事件空间理论发展同样经历了多学科综合衍生过程,将其作为工业遗产空间再生的方法论,符合两者发展背景下的理论特性。

同时,工业遗产空间具有见证城市工业发展的历史价值,记录技术进步的技术价值,凝结城市记忆的社会价值,提供再利用空间的经济价值及传承工业精神的教育价值。因此,将工业遗产空间与事件空间理论进行耦合,在激发空间特点和价值层面是可行的。

2.3.2 耦合的必要性——功能适应

目前,我国对城市事件空间的研究主要集中于对发展脉络和基本特征的梳理。随着时代和政策发展,事件空间理论逐步进入工业遗产空间更新领域。基于此构建一个完整的叙事结构体系对提升地方空间认同感具有重要意义。

由于文化空间具有特殊的教育宣传功能,比其他类型空间更具叙事性。因此,在重塑历史文化丰富的工业遗产空间时引入事件空间理论,能够让冰冷的工业机器更具温度,为空间增添故事性和吸引力,将工业文化和历史记忆更好地传承下去。

2.3.3 耦合的创新性——方法指引

在文学叙事手法中,有3 个要素:叙述者、叙述对象和接收者。将上述3 个要素引入到空间设计中,则分别对应设计师、工业遗产空间和使用者。运用类比法将传统人文精神与理性思维相联系,即设计师以使用者感受为前提对空间解读的叙事表达,有利于更好地为叙事环境的公众感知方式、特殊事件资源的利用方式等提供创新性方法指导。

2.4 基于事件空间理论的工业遗产空间更新应用路径

2.4.1 叙事要素与逻辑梳理

工业遗产空间往往有较长的时间积累和更为复杂的内部环境。根据《下塔吉尔宪章》,工业遗产包括具有科技、艺术、历史、经济价值的有形或无形的工业遗留建筑物、构筑物、生产车间、工业设备、交通设施,以及与工业生产活动相关的服务设施等工业遗存。因此,保护和再利用的前提是对工业遗产的历史和现状进行全面而深入的了解。本文通过梳理碎片要素,挖掘和筛选事件线索,并以一定的叙事逻辑,梳理“人—时间—空间”线索之间的内在关联。

笔者以北京首钢工业园改造项目为例,通过挖掘场地叙事资源,利用遗留厂房、高炉、铁路等工业设施,顺应场地原有肌理和布局,将碎片化要素以“方正”的空间逻辑进行渗透布局,再现了我国钢铁工业从始建、停产到彻底搬迁的发展历史。

2.4.2 叙事情节与功能置换

在工业遗产空间更新中,以社会活动和空间体验为基础组织物质环境的同时,还应加入新的功能需求,并进行功能置换,以实现新旧统一,从而延续更新前后的空间认同感。同时,对于更新后的叙事情节表达来说,应考虑空间语境和空间序列设计,并注重叙事层次划分。通过深层叙事描绘,整理不同时期的零散叙事要素,编织成一个有自身意义的文化叙事,使空间充分展现文化细节,加强与体验者的精神互动和情感交流,达到在满足功能基础上增强空间感染力和意义的目的。

2.4.3 叙事结构与空间转译

文学叙事中的结构一般指对词组、句式和段落结构的编排(图1),而在工业遗产空间叙事性结构表达中,也呈现类似的构成规律,即通过空间结构设计来“编排”空间情节。根据叙事逻辑将空间转译手法分为单一线性叙事、并置叙事和拼贴叙事3 类,以点带轴,以轴盖面,最终呈现“点、轴、群”的空间转译结果。

北京798 艺术区改造运用“单一线性叙事”,按照时间线将工业园区分为“历史回溯”“艺术家带来的文化再生产”“未来文化探索”3部分。园区内的艺术机构作为封闭性节点与其他开放性节点串联形成线性空间网,进而与其他公共空间构成整体空间序列。而拼贴叙事常被用于更具艺术性的空间表达上,如米兰世博会中国馆(图2)。其展区空间设计以一种蒙太奇式的时空拼贴手法,利用上万盏LED 灯在屋顶打造出高低错落的“麦浪”,传递了“希望的麦田”“壮美山河”等寓意,在体现中国文化多元性的同时,也呈现了多样化空间序列,进一步表达了强烈的叙事性。

3 设计实践:四美塘工业遗产空间更新

3.1 四美塘工业遗产空间概况

3.1.1 历史沿革

2013 年,《武昌沿江地区实施性规划》提出:探索武昌沿江旧工业遗产空间保护的再生方式。武昌生态文化长廊工程为“老武九铁路”工业遗址保留改造工程。老武九铁路遗址毗邻长江主轴核心区,是长江主轴的重要组成部分,其前身是粤汉铁路,于19 世纪50 年代建成,1918 年全线通车。后随长江大桥的建成,粤汉铁路因承载量减少而逐渐落寞,到1991 年,老火车站启动搬迁,粤汉铁路逐步退出历史舞台。

老武九铁路的建成使武汉由从事码头贸易的码头城市迅速转变为兴旺发达的工业城市,进而发展为九州通衢的交通枢纽城市,对武汉城市发展起到了至关重要的作用,在老一辈市民心中有着不可磨灭的历史记忆(图3)。

四美塘片区作为武昌生态文化长廊工程中的一个重要节点,亟须进行整体空间更新,以传承铁路百年历史文化遗产,同时提升城市形象和景观品质(图4)。

3.1.2 区位背景

四美塘更新项目位于武昌生态文化长廊工程中的滨江人文体验段长江二桥处,四美塘公园与江滩绿带之间。项目用地面积约9 万平方米,共保留工业遗产约1.2 万平方米,主要建设内容包括景观绿化及配套工程(图5)。

3.1.3 基地现状

1)空间特征。

规划地块位于武昌江滩绿带与四美塘公园之间。西北侧紧邻临江大道,东南侧为和平大道,南侧与四美塘公园由围墙相隔,二者通达性较低,东北侧为四美塘路(未打通),内部四美塘西路为断头路。基地上空横跨长江二桥引桥,二桥以北为主要工业遗址保存区,南侧为拆迁废弃区。基地北侧紧邻四美塘小学和四美塘中学,周边为四美花苑、粤汉里小区、徐家棚村等老旧小区;和平大道以南则是新建高层住宅区。沿江方向主干道路通畅,人流量大,垂直江岸方向多为断头路(被遗留的铁轨打断),基地南侧不远处为徐家棚地铁站,是主要人流来向之一。

2)遗产现状。

基地内现存的工业遗产主要分为厂房建筑及其室内、室外工业构筑物。

根据武汉市自然资源和规划局发布的《武汉市四美塘工业建筑改造设计方案征集公告》,项目地块涉及重点保护与改造的厂房共6 栋,分别为中铁重工厂房、中铁重工主生产车间、中铁重工侧面生产车间、武铁物流车间、火药仓库、综合机修车间,建筑面积约1.58 万平方米(图6)。其中,中铁重工主生产车间和中铁重工侧面生产车间的内部结构保留完好,且保留了众多工业机器、楼梯构架等,具有浓厚的工业氛围和历史价值。

结合现场调研,笔者总结了基地外部环境中现存的特色工业构筑物及其分布位置(图7),分别为:贯穿场地的线性铁轨遗迹、火车头遗迹、龙门吊、横跨场地的长江二桥、废弃失修的瞭望塔。遗产分布位置呈现由西北至东南,横跨场地及长江二桥的串联式条带。

3)现存问题。

在建筑方面,根据基地现状调研和价值评估结果,除一处工业遗产点(武昌第一纱厂办公楼)被列为武汉市文物保护单位外,其他工业遗存的历史、美学、文化等价值整体偏低,其地理位置、功能、建筑形態等与武昌区实施性规划存在诸多矛盾,因此很难被大规模地保留下来。

在交通方面,铁路穿越整个城区,将武昌、青山两个城区的多条与长江垂直的道路切断,形成“城市断头路”,阻碍了城市交通。同时,遗留铁轨穿过附近的部分住宅小区,周边人群通行必须横穿铁路,造成诸多不便(图8)。

在空间方面,2017 年下半年,为修筑环湖路,四美塘公园被一道围墙与周边小区隔开,公园与外界联系较弱,导致利用率不高。因此,为进一步提升区域经济发展和环境质量,恢复两者的连通性,将滨水景观与铁路文化进行整合是必要且可行的(图9,图10)。

3.2 四美塘工业遗产空间叙事性结构构建

3.2.1 叙事资源整合

1)旧事件分类。

叙事性结构构建的第一步是挖掘叙事资源——通过实地调研、网上查找资料及现场访谈等方法收集片区丰富的叙事资源。以时空观和物质观为背景,以社会学研究方法为依据,对其叙事资源进行分类,以达到建立事件与时空特征联系的目标。从事件与空间关系角度出发,将叙事资源分为物质和非物质两大类;再根据工业遗产定义,进一步将物质叙事资源分为历史遗存建筑物和构筑物两大类,并按照从历史到当代的时间顺序排列总结(图7)。

2)旧事件筛选。

依据前文所述“人—时间—空间”叙事逻辑,结合物质叙事资源的现存风貌和历史价值,筛选出与非物质叙事资源时空关联度较高的物质叙事资源(包括武铁物流仓库、中铁重工主生产车间等六栋工业遗存建筑和火车头、龙门吊、瞭望塔等工业构筑物。),并进行保留和后续改造。

3)新事件引入。

对于难以找到空间依托的非物质叙事资源来说,根据其历史影响力进行选择性保留,并结合场地规划赋予其新的物质承载空间,保证叙事逻辑的完整和通畅;同时,结合新时代的新需求和新事件,适当引入当代新叙事资源(如“武汉跳江湖本土音乐节”“共享种植”等),以丰富和完整叙事结构体系。

3.2.2 片区定位与功能更新

根据武汉市上位规划提出的“文化+”多元融合保护利用新模式,兼顾传统历史格局和现代城市建设的要求,首先确定片区多元文化战略功能区的新定位。同时,以城市视角定义四美塘片区扮演的角色,作为沿江方向武昌生态文化长廊工程的重要节点之一,以及垂直江岸方向联系汉口历史风貌区和徐东现代商圈的“扁担支点”,具有极大的旅游业和商业发展潜力。

因此,结合现状环境及周边服务人群,提出前期规划愿景:打造集“火车主题乐园”“都市文创体验高地”“绿色慢行街区”三大主题为一体的四美塘文化休闲活动区。主要功能包括商业、文创体验、展览纪念、体育休闲、教育、服务等,以此回应武昌生态文化长廊建设的新时代发展需求,实现产业空间和文化空间的复兴。

3.2.3 事件空间重组与结构构建

1)叙事资源的量化叠加。

利用“地图叠加法”对时间、空间、事件三大要素进行综合分析,转变通常以年鉴阅读历史事件的方式,动态体现叙事资源在空间中的历时性和共时性。找出遗失的事件空间,在空间规划时可以重点修复,同时弥补非物质叙事要素研究无法量化的缺点。通过设立专项叙事资源库,提供一个处理叙事要素的统一方法框架,为工业遗产空间叙事规划提供理性依据(图11)。

具体做法为:用相同透明度的圆代表一个事件要素,不同颜色表示时间维度,标示在地图对应位置。根据圆叠加后的事件地图,能读出事件、空间载体、历时性3 个维度叠加作用的结果,圆的深浅和聚散程度体现了事件空间的分布变化情况。例如,四美塘片区的事件空间叠加地图清晰地反映了事件空间的点轴和聚群状态,即以长江二桥为界,北侧大多分布铁路历史叙事资源,南侧则以当代文化资源为主,且沿江地段呈现出一条明显的叙事资源发展带。

2)串联事件空间轴。

建立事件体验序列,将零散的叙事资源根据相应的空间语境和空间序列进行编排,更有利于表达文化空间意义。以四美塘工业遗产空间为例,结合上述整合的叙事叠加地图(图12),片区内共规划了5 条轴线:①火车头主题餐饮商业轴;②铁路园艺绿轴;③火车头主题音乐休闲轴;④“铁路王国”文化记忆体验轴;⑤全龄友好运动轴。

其中,轴线④采用“单一线性叙事结构”,以历史倒叙形式将武九铁路的历史兴衰转译至空间的起承转合上,空间形式为具有指向性的高线步道,是展示片区历史遗存和文化记忆的核心叙事轴;其他轴线则采用“并置叙事结构”,根据对应的叙事资源特征展开分主题叙事轴设计;而局部空间节点改造则采用“拼贴叙事结构”,通过设计尽量还原历史原貌,使叙事情节更加逼真。

3)形成事件空间群。多轴线涵盖城市商业活动、市民文化娱乐和居民基本生活三大类,并结合目标人群需求进行功能置换和空间更新。由此形成特色绿地空间、运动空间、商业空间、文化活动空间及办公服务空间五大片区。地面层通过一条贯穿南北的主要商业路径和旅游环线将五大片区有效串联。最终更新后片区整体,呈现出“以点串轴、以轴盖面”的多维事件群与活动格局。

3.3 事件空间展示结构创新策略

随着时代发展,近年来,我国工业遗产空间改造案例不断涌现。但正如前文所言,各地区的工业园区更新呈现同质化趋势,且频繁出现更新后再次没落的案例,如西安大华1935 工业园区。这说明,对工业遗产进行单一保留和改造无法真正传承地域性工业历史文化,单一观展也已满足不了现代人多元的生活需求。因此,亟须探讨具有创新性和在地性的事件空间展示结构优化策略。下文将以叙事环境公众感知方式和特殊事件资源利用方式为切入点进行分析(图13)。

3.3.1 叙事环境的公众感知方式:类游戏式

游戏作为最古老的产物之一,从人类的孩童时期便肩负着智力开发和减压放松的重任。当今游戏也进入了高速发展时代,甚至成为有巨大发展潜力的新兴产业。“虚实孪生”也成为新时代城市设计的重要研究方向之一。工业遗产空间类游戏式创新结构指:将游戏引入叙事空間,作为一种人对环境的感知方式,通过规划合理的体验路径,体验者可以在行为上模拟过去发生的事件,在心理上真实还原历史氛围,更加有代入感地了解片区工业历史文化,同时也更具教育意义(图14)。

3.3.2 特殊叙事资源的利用方式

工业遗产空间的叙事资源具有特殊性,体现在不同类型工业区遗留的工业构筑物、标志物、机器厂房等兼具产业和时代特色等方面,且由于某些叙事资源的自身物理特性和特殊功能,其位置也具有不可挪动性。因此,首先对该类特殊叙事资源的利用应遵循真实性原则,即保留遗产位置,并在对应位置建立记忆强化空间,通过空间串联建立过去与现在的联系,从而激发市民认同感;其次,要强化其功能综合性,注重新旧结合;最后,应加强记忆强化空间的故事情节性,以及局部在整体中的定位。

本项目记忆强化空间即为上文提到的事件空间轴④“铁路王国”文化记忆体验轴。在抽象层面,该路径暗指“江对岸汉口历史风貌区—四美塘片区—徐东商圈”的“近代—现代—当代”时代演变和武九铁路历史记忆在空间上的再现;在具象层面也起到了交通联系、景观延续和空间串联等作用。

通过引入类游戏方式,将路径贯穿场地工业遗存分布的核心区域,以“高架廊道”形式串联各记忆场景,并在垂直方向上设置“换乘点”,与地面步行系统整体联动。轴线营造借鉴了文学作品中的“起、承、转、合”手法,在空间路径设计中,分别对应故事的“开端、发展、高潮、结局”。同时充分利用场地工业遗产资源,展现武九铁路从兴建、改扩建到衰败的百年历程和其中值得追忆的人物、事件等,并结合新需求进行旧建筑功能置换和新功能置入,最终在空间上营造出六大典型叙事场景(表2)。

4 结 语

本文以四美塘工业片区遗产空间更新为例,通过理论研究及案例分析,建构出事件空间理论在工业遗产空间更新中的应用路径:从整合空间叙事资源出发,通过绘制事件叠加地图、功能转化与情节塑造,形成事件空间轴群。重点提出事件空间展示结构创新策略,即通过类游戏方式进行特殊记忆空间场景强化设计,为叙事环境的公众感知方式、特殊事件资源利用方式提供创新性方法指导,借此推动地域性工业遗产空间复兴。

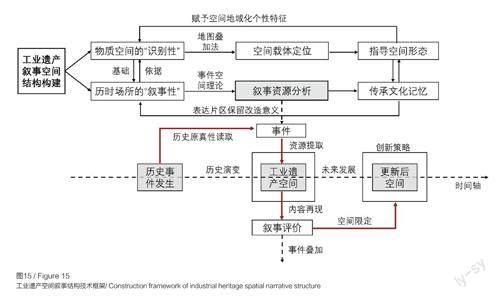

事件空间理论将工业遗产空间视为空间关系与社会关系互动下形成的产物,并为空间设计研究引入了文学叙事的创新视角,因而能够推动工业遗产空间更新从空间形式创作向空间叙事方向转变,有助于为工业遗产空间更新提供一个更具在地性和操作性的技術框架(图15)。

本文对叙事资源的收集和整合在一定程度上受到文献准确性、资料真实性和样本数量等因素的制约,因此,叙事资源的广泛性和准确性会受到影响。同时,事件空间展示结构的研究结论虽体现了一定的叙事时空可视性,但仍有提升空间。因此,后续研究可进一步探索地理信息系统(Geographic Information System)和大数据、人工智能、多媒体视觉叙事等新技术方法在事件空间理论研究中的应用,从而搭建更为完善的空间叙事体系。

参考文献

References

[1] 米克·巴尔. 叙述学: 叙事理论导论[M]. 谭君强, 译.

2 版. 北京: 中国社会科学出版社, 2003.

[2] FLUDERNIK M. Natural narratology and cognitive

parameters[M]//HERMAN D. Narrative Theory and the

Cognitive Sciences. Stanford: CSLI Publications, 2003.

[3] FRENCHMAN D. Event-places in north America:

city meaning and making[J]. Places, 2004, 16(3): 36-49.

[4] 迪特·哈森普鲁格. 德国在后工业时代的区域转

型:IBA 埃姆瑟公园和区域规划的新范式[J]. 刘崇,

译. 建筑学报,2005(12):6-8.

[5] 胡滨. 场所与事件[J]. 建筑学报,2007(3):20-21.

[6] 张松. 历史城市保护学导论: 文化遗产和历史环境

保护的一种整体性方法[M].2 版. 上海: 同济大学出

版社, 2008.

[7] 陆邵明. 当代建筑叙事学的本体建构: 叙事视野下

的空间特征、方法及其对创新教育的启示[J]. 建筑学

报, 2010(4):1-7.

[8] 陆邵明.“物一场—事”: 城市更新中码头遗产的

保护再生框架研究[J]. 规划师,2010,26(9):109-114.

[9] 李艾芳, 张晓旭, 孙颖. 德国杜伊斯堡市两次规

划比较研究: 对首钢工业改造的启示[J]. 华中建筑,

2011,29(4):122-125.

[10] PENZ F, LU A D. Urban cinematics: Understanding

urban phenomena through the moving image[M]. Bristol:

Intellect, 2011.

[11] REICHER C, KUNZMANN K R, POL?VKA J, et

al. Schichten einer region[M]. Berlin: Jovis, 2011.

[12] ICOMOS. The Valletta principles for the

safeguarding and management of historic cities, Towns

and Urban Areas [R]. Athens:ICOMOS,2011.

[13] 陆邵明. 场所叙事: 城市文化内涵与特色建构的

新模式[J]. 上海交通大学学报( 哲学社会科学版),

2012,20(3):68-76.

[14] 武汉市土地利用和城市空间规划研究中心. 武昌

沿江地区实施性规划[D]. 武汉: 武汉市土地利用和城

市空间规划研究中心,2012.

[15] 安秉君. 日本新锐建筑师事件空间设计研究[D].

杭州: 浙江大学,2016.

[16] IFKO S. Comprehensive management of industrial

heritage sites as a basis for sustainable regeneration[J].

Procedia Engineering, 2016, 161: 2040-2045.

[17] 季宏.《下塔吉尔宪章》之后国际工业遗产保护

理念的嬗变: 以《都柏林原则》与《台北亚洲工业遗

产宣言》为例[J]. 新建筑,2017(5):74-77.

[18] 张健健, 克里斯托夫·特威德. 工业文化传承视

域下的工业遗产更新研究: 以英国为例[J]. 建筑学

报,2019(7):94-98.

[19] 李军环, 王纯, 靳亦冰. 事件空间视角下的民

居演化研究: 以嘉绒藏族传统民居为例[J]. 新建

筑,2022(3):151-155.

[20] 樊简敏, 莫洲瑾, 孙洞明. 基于空间叙事理论的未

来社区景观更新策略探究: 以宁波市和丰未来社区微

更新实验为例[J]. 建筑与文化,2023(1):151-153.