巨构空间转型的多重可能

蔡永洁 王志军 许凯 张智文

摘 要

2023年同济大学本科毕业设计以上海世博会“一轴四馆”区为研究对象,通过空间的加密完成重构,进行了一次在巨构建筑空间中补充日常性的探索。实验以形态类型学作为设计操作工具,针对尺度失衡、活力缺失的空间问题,从宏观结构、中观街坊、微观建筑设计3个层面展开。通过“网格”“坊中市”“类型拼贴”3组方案,探寻“一轴四馆”区域再城市化改造的多重可能,以期营造出尺度宜人、功能混合的多样空间,使其从被巨构建筑控制的消极空间转型成高密、多样、日常性的城区。

关键词:世博园“一轴四馆”区;空间重构;加密;日常性;多重可能

1“一轴四馆”区:巨构建筑定义的中心空间

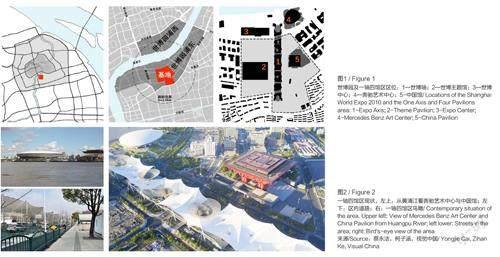

2010 年上海世博会历史上第一次在城市中心区举办,它切实地加快了上海中心城区的旧城改造工作,并以此回应了“城市让生活更美好”的世博宣言。经过会后十年多的后续建设,世博园逐渐从场馆区转型为城市区,而“一轴四馆”区则始终保持着它当初的面貌。这个当初的园区中心由世博轴、世博主题馆、世博中心、奔驰艺术中心、中国馆(现名中华艺术宫)5 栋巨构建筑组成,其宏大的尺度属于世博会的“形象工程”,是社会经济发展与政绩的集中呈现,也是当代中国空间审美的缩影。作为世博会的遗存,其尺度与功能的特殊性却成为城市空间转型发展的障碍,使该区域的后续建设明显落后于世博园区再利用改造的总体进展(图1);而其良好的建筑设施以及超低的建筑密度又为空间的结构性改造预留了潜力。

在持续5 轮的实验后[1-4],2023 年的本科毕业设计继续聚焦当代中国新城问题,尝试将上海世博园“一轴四馆”区从巨构建筑控制的消极空间转型成为多元并存、尺度宜人、功能复合的日常性中心城区1。实验旨在开放性地探讨该区域继续发展的可能,因此不以上位规划为前提,忽略世博中心和世博主题馆之间实施中的商业综合体项目,将其当作空地纳入设计范围。为回应上位规划中黄浦江滨江空间贯通的总体构想,奔驰艺术中心和世博中心及其周边被划入滨江空间带(图1),不在本次“一轴四馆”区的设计研究范围。

基地大約1,250m×670m, 面积约65.8公顷,空间的鲜明特点是巨构建筑与低密度(26%)。世博轴贯穿基地南北,造成空间的严重割裂。体量最大的世博主题馆平面尺寸达 287m×214m,最小的世博中心平面尺寸360m×98m。尺度巨大的5 栋建筑各自为政,控制着其周围的空间, 建筑的高度则小得多。6m 高的世博轴是一座旱桥,桥面是步行区,由伞状的阳光谷与膜结构覆盖,桥下是商业设施;最高的中国馆 67m,较低的世博主题馆27m,但平面尺度巨大并且形态完整。经过世博会后的功能转换,世博轴被改造成商业综合体,中国馆、世博主题馆提供展览服务,奔驰艺术中心、世博中心则成为大型会议和演出场所(图1,图2)。按照后续利用规划,巨构建筑之间的地块是情况不明的“储备用地”。世博中心和世博主题馆之间的地块目前正在建设商业综合体,世博主题馆南侧的狭长地块被出租当做AI 驾驶实验场地;中国馆北侧的地块是停车场,其南侧地块则是宝马汽车公司的体验场地。“一轴四馆”区东西两侧连接刚建成的总部商务A/B 片区,北侧临江,与当年世博会浦西园区对望,南侧与上南、上钢小区相接。该区域交通便捷,内有主干道耀华路连接浦东南路和陆家嘴CBD,西靠南北高架,东有西藏南路隧道,附近还有7、8、13 号共3 条地铁线穿越。

2“图”与“底”:日常尺度重塑空间结构

在毕业设计的系列教学论文中,作者曾多次将莱昂·克里尔(Leon Krier)的城市空间分析作为认知城市空间建构规律的起点。克里尔揭示的空间现象是关于欧洲的,但它显然具有跨文化的属性。他将城市空间的构成元素(城市细胞)分为“图”与“底”两大类:“图”是精英建筑,代表城市的价值取向,具有标志性意义;“底”则是普通城市街坊,能构成城市日常生活环境,是定义城市空间形态与结构的基本单元,也是城市多样性、复合性的主要支撑(图3)。合理的城市应该同时拥有“图”与“底”两类元素,它们分别获得与自身身份相适应的空间地位,占据适当的比例,并通过合理的组织形成有机整体[5-6]。类比“一轴四馆”区,5 栋巨构建筑显然扮演着“图”的角色,它们强有力地统治着该区域,而“底”类建筑却完全缺失,超低的密度和大尺度建筑留下大量剩余空间(图1)。

实验从城市空间的形态类型出发,从案例分析入手,引导学生系统学习和理解跨文化的城市空间建构规律。通过国内外优秀中心城区范例(巴塞罗那塞尔达新城、柏林波茨坦广场、汉堡港城、巴黎中心区、东京银座、马德里老城、威尼斯圣马可街区、维也纳一区、上海外滩街区等),学生系统分析“地块—建筑—街坊—街区”的空间建构逻辑。从影响空间活力的城市肌理、空间形态、空间尺度、建筑类型、功能组织5 个方面进行归纳,并现场考察上海外滩街区的空间建构特点,总结出活力街区图底并存、结构清晰、形态明确、尺度亲切、高密度、功能与形态多样的共同特点。在对基地的区位与空间特征分析基础上,同学们采取空间加密的基本策略[7-9],在巨构建筑的空隙里补充日常性。17 名学生被分成3 组同步完成3 个城市设计方案,共同展示两个层面的空间建构逻辑。

(1)空间结构:置入日常性城市建筑,建构多元并存式空间;

(2)街坊塑造:形态与功能的多样性,营造小尺度城市街区。

2.1 空间结构:以多元尺度注入日常性

化解大尺度空间的消极性是工作的关键。前期的案例分析显示,日常性丰富的活力街区建筑密度在50% 左右[10-11]2。学生们努力理解这一密度值在空间尺度和多样性塑造上的意义,认识到正是过低的建筑密度导致当代中国城市空间在形态、尺度、功能上的诸多问题。同学们从优秀的城市案例中学习空间建构的类型学方法[12-14],然后通过补充不同类型的城市街坊,完成了“网格”“坊中市”“类型拼贴”3 个性格迥异的城市设计方案。3 个方案的密度指标略显差异,但它们没有明显偏离合理区间。在应对基地现实方面,同学们结合各自构思,对既有的5 栋巨构建筑采取了完整保留以及部分拆除的策略;而置入的街坊类型则决定性地影响了方案的最终特点。总体上看,大家都不约而同地选择了最具普适性的方形街坊作为基本类型,并因地制宜地进行了局部变型处理,如通过尺度对比或形态变化增强空间的丰富性,实现与巨构建筑以及地形条件的结合。

1)网格:统一的街坊系统。

“网格”方案因其彻底的类型学特征而显现出极强的整体性,又因其简单原则制造的多样性而证明了类型的巨大潜力。该方案拆除了中国馆裙房以及世博轴桥上的膜结构,以65m×65m 的标准街坊作为空间加密的工具,构成贯通的正方形空间网格(图4)。为压缩空间尺度与打通城市空间,在体量庞大的世博主题馆内部引入3条城市通道与街坊系统衔接。场地周边重要的城市道路被延伸进来,斜向道路的切分产生不规则街坊形态。世博轴两侧的街坊则一半架在世博轴上,在桥面两侧形成檐下空间。街坊地块被进一步切分成更小的建设单元,组合成多样地块,形成“建筑—街坊—组团—街区”的建构秩序(图5,图6)。

街坊的置入实现不同尺度、多样形态与复合功能的融合,完成“一轴四馆”区从展示性向城市性的转型。建筑密度被提升至63%,容积率被提升至2.5,居住、商业、办公、文化等功能的引入大幅提高空间潜力。巨构建筑周围的大尺度空间被壓缩,窄密路网营造出亲和的街巷,空间尺度被彻底转换。规整的街坊与巨构建筑结合形成广场,在将这些地标建筑融入新系统的同时,又因地制宜地营造出可识别的节点空间,城市空间被积极塑造。超长的世博轴消隐在街坊系统中,因尺度的转型和多样功能的注入而增添了活力。

2)坊中市:多层级的空间结构。

“坊中市”方案通过小微尺度建筑聚落将世博轴转型成一个空中集市,多层级性特点丰富了整个区域的空间结构。中国馆的裙房以及世博轴桥上的膜结构同样被拆除,65m×108m的街坊构成整齐的长方形网格,均质的空间肌理将尺度更小的桥市衬托出来,与既有的巨构建筑共同形成大、中、小3 把比例尺。在世博主题馆和中国馆四周以及街区内预留的广场与桥市结合形成由“桥市聚落—两馆广场—街区广场”主导的公共空间系统(图7)。

街坊和桥市聚落两类元素的置入实现不同尺度的并存,为空间与功能的多样性打下基础。建筑密度被提升至54%,容积率被提升至2.3,空间尺度被大幅度压缩,土地利用更加高效。差异类型的组合丰富了空间的多样性;街坊在确定街道体系的同时,与巨构建筑结合形成前广场。超小的桥市与巨构建筑形成戏剧性的尺度对比;世博轴上小于15m×24m 的建筑群组成市场聚落(图8),其原有尺度被颠覆性转换,成为整个区域的视觉与活力中心。

3)类型拼贴:异质元素的空间并置。

“类型拼贴”将巨构建筑及附属空间联系起来同步呈现,鲜明地区别于“网格”和“坊中市”。它强调组团的差异与特色,通过不同类型、不同尺度、不同功能的拼贴,营造出转换性的空间体验。方案拆除世博轴以及中国馆的裙房,保留阳光伞,因地制宜划分空间组团,差异性地预设不同类型属性。组团之间通过并置与穿插形成整体,置入形态特征鲜明的组团类型(图9),然后利用唤起回忆的轴向街坊串联起两侧的组团,并对连接点进行相应的形态处理,回应空间关系(图10)。

类型拼贴将巨构建筑、街坊、城市庭院、绿化这些不同形态、不同功能、不同尺度的组团元素组合在一起。建筑密度被提升至38%,容积率被提升至1.8。异质类型唤起场所记忆,同时丰富了空间多样性。组团类型各具特色,它们共同建构起变化的整体结构,促成形态、尺度、功能的对比与互补。组团内部的子系统进一步丰富了空间的结构层次:轴向街坊形成贯通南北的步行系统;世博中心与世博主题馆之间的小尺度组团在变化之中形成庭院与自由流动;最南端的坊中坊通过嵌套式结构增添空间层次与尺度变化;轴向街坊东侧的城市水庭院赋予中国馆崭新的空间体验;绿带则以小微建筑与绿化组合,在密集空间中留出运动与休闲空间。

2.2 街坊塑造:通过小街区营造多样性

在案例研究中同学们发现,小地块、多样功能对于空间的丰富性以及活力营造至关重要。因此,街坊地块的再切分有利于功能的混合与小尺度空间的营造,进而全面提升街区的灵活性与多样性。同学们根据城市设计方案制定了城市设计导则,要点包括以下几点。

(1)进一步切分街坊地块形成更小的建设单元,单元可以适当组合;

(2)街坊内的功能不少于3 种,并必须包含15% 以上的居住;

(3)普通街坊建筑限高24m,高层建筑限高50m;贴线率不小于90%;

(4)建筑底层可设置沿街骑楼,建筑上部沿主街退台。

导则没有限制容积率和密度,这两个指标因建筑限高以及贴线率要求自然会得到控制。导则规定街坊必须通过地块的进一步划分以促进多样性,要求打破功能分区,在街坊内和建筑内混合组织居住、办公、商业、文化等功能,就地满足日常生活需求。底层商业及骑楼柱廊等城市灰空间保障街区活力,营造步行主导的日常性城市空间。在街坊设计中,同学们基本能遵从共同制订的规则,但也展现出反思的勇气与能力。

1)网格:普通街坊的多样性塑造。

“网格”方案组的6 名同学俩俩合作,分别完成了普通街坊、世博轴街坊以及世博主题馆北面的风雨廊街坊3 组街坊设计。在具有普适意义的普通街坊设计中,65m×65m 街坊地块被切分成8 个大小相同的建设单元地块,然后在地块内置入建筑(图11)。高贴线率促成街坊的完整性,从而保证街道空间的连续;沿主街两侧设置骑楼以丰富街道空间层次,建筑顶部的退台则丰富街道空间的天际线,并降低街道空间的压迫感。为高效利用土地,建筑下部两层商业全部满铺(密度100%),上部则因地制宜地组织居住和办公功能,通过小型庭院满足采光与通风要求。

设计的难点在于在一栋面积不大的建筑里组织不同的功能。首先是进入底层商业与上部办公和居住交通的独立组织以及消防疏散处理。其次是建筑相互连接在一起加大了采光通风设计难度,解决的方法是庭院。造型设计的关键在于让同学们理解城市建筑服从城市空间造型的基本原则,将城市空间的造型优先于建筑的造型,沿街立面追求变化中的统一性,而不是夸张的个性,以确保街道空间的统一与连续完整(图12)。

2)坊中市:世博轴的尺度颠覆。

“坊中市”方案组的6 名同学三三合作,分别完成了普通街坊、桥市聚落两种类型街坊的设计。在价值特殊的桥市聚落组团设计中,同学们围绕“阳光伞”组织超小尺度的建筑组团(图13),分类型确定建筑的形态与功能(图14)。3 名同学都不约而同地选择坡屋顶,通过屋脊方向的转换制造出自然的聚落形态。建筑与建筑之间是狭小的巷道,而“阳光伞”四周则成为微型广场,并在此与桥下的商业空间相联系。桥市被定义为艺术集市,建筑功能以艺术商店(底层)、工作室(上部)、居住(顶部)为主,并在建筑外部的巷道或广场中设置外摆,以加强市场氛围。

设计难点并非是在一栋超小面积的建筑里组织不同的功能,因为这些3 层高的小建筑可以按照一个使用单元进行设计,只需对内部功能分层进行划分。对设计技巧的考验主要在于合理组织消防疏散以提高得房率。而建筑造型的关键在于如何在超小尺度的建筑群落里既保证统一性、又創造多样性,以及如何积极化解狭小的巷弄空间可能带来的压迫感;建筑界面的内外互动性成为重要手段。

3)类型拼贴:水街坊里的中国馆。

“类型拼贴”方案组选择最特殊的城市水庭院进行深化设计。这个连续的周边式建筑被切分成5 个建筑单元,分别由5 名同学独立完成建筑方案设计。为保证建筑与空间的整体性,同学们制定的共同设计原则包括:设定32m 建筑厚度,以保证足够的建筑容量以及建筑内部空间的丰富性;形态上规定在底楼水院一侧设置两层通高的骑楼以及三楼连续的屋顶露台环廊;功能多样,但底部两层为商业,强化公共性。

端头的空间地位决定了设计策略的特殊性。建筑厚度远远超出32m,以保证空间与功能组织的灵活性,并赋予必要的形体分量。底部两层对称地引入一个通向内部水院的通道,形成与中国馆的视线通廊,并与沿水院展开的骑楼相连接。三楼开始退台,与贯通的屋顶露台环廊形成整体,靠庭院内侧在三楼与四楼设置环形旅馆,四至六楼则设置独立式精品住宅;其余区域则由商业主导(图15)。端头建筑西南侧的中段建筑形态处理较为简单,32m 厚的建筑体量被切分成两条,内设公共通廊,便于独立功能的组织以及采光与通风。三楼的退台贯通屋顶的露台环廊,在面向水院的内侧(东)设置商业与居住,在靠城市街道的外侧(西)设置办公,二者形成形态的呼应与功能的互补(图16)。

水院街坊的设计难点在于整体性,即遵守共同的空间规则以建构这个由5 个单体构成但又高度关联的建筑(图17)。建筑高度与厚度的预设保证了总体形态的统一,底部滨水骑楼和三楼露台环廊则保证不同空间层次的连续性。设计的关键在于如何在这个连续的大体量建筑里制造出小尺度感受的空间,在保证整体性前提下进一步切分建筑体量成为设计的基本策略。尽管同学们为追求个性常常试图挑战自己预设的规则,设计成果却有力证明这些控制原则发挥的积极作用。水院的初衷是唤起回忆,将去除了裙房的中国馆转换成巨大水院中的超尺度亭子,以特别的方式完成了中国馆从事件性向日常性的戏剧性转型。

3 结 语

本次教学实验是关于上海世博会场馆区后续利用的探索,也是针对当代中国城市功能分区以及大尺度空间提出的另类思考。中心议题是巨构建筑控制下的空间如何获得日常性,但又不丧失巨构建筑的记忆价值与标志性意义。通过结构重塑和街坊营造,3 个方案展示空间转型的不同思路,但均通过大、中、小3 种尺度将其转化为日常活动发生的空间载体,实现标志性与日常性的结合。

显然,同学们对于地下空间、交通组织、地块划分等技术性问题的认识与处理尚不成熟,但大家较深刻地体验了城市设计导则之于空间造型的意义,从空间结构重塑、街坊类型选择、建筑单体设计3 个层面层层递进,领会了城市建筑造型服从城市空间造型的特殊价值。3 组方案目标一致、形态多样。“网格”方案通过置入城市街坊转换了巨构尺度,并展示出简单的街坊在空间多样性营造方面的潜能以及适应性。“坊中市”则通过多重尺度的并置,补充了对比性的超小尺度元素,形成多元互补的空间。“类型拼贴”展示不同空间并存的可能性,是对世博事件的特殊回应。对待世博轴的态度是3 组方案的焦点,不同的策略赋予世博轴新的角色,但它们共同保留了其空间的痕迹以唤起回忆。“网格”中消隐的世博轴是东西两侧空间的汇聚点;“坊中市”超小尺度的桥市聚落再次成为整体结构中的焦点;而“类型拼贴”则依赖于轴向组团对各种类型的串联。

这次实验传承课题的一贯价值,反对大拆大建,本着尊重事件、面向未来的理性态度,充分利用场地的空间潜力,证明进行城市再开发的潜力与可能(图18)。它们与之前的“城市细胞修补”“新城核心重构”“世纪谷”“水城”“世纪广场”共同组成了当代中国新城空间改造的实验六部曲3。显然,中国新城在问题诸多的同时兼备巨大发展潜力,希望这样的探索能推动其空间提质的转型。

注释

Notes

1 同济大学建筑学专业2023 年本科生毕业设计的选题

之一,也是课题组当代中国新城再城市化探索的系列

课题之六。设计组由17 名同学组成,分别为:白纯雪、

董其、葛方玥、何遗波、柯子涵、李卉、施艺嵘、王慧博、

王维浩、王雨馨、吴邵儆、徐嘉豫、易晓彤、张璟茹、

周一辰、周奕辰、朱虹晔。指导教师:蔡永洁、许凯、

王志军、张智文(博士生助教)。

2 古代城市的建筑密度一般明显大于50%,如威尼斯

达到72%,巴塞罗那塞尔达新城以及芝加哥芦浦区为

57%。当代中国新城则采取相反的模式,如广州珠江

新城为26%,上海的陆家嘴则只有18%;过低的建筑

密度是导致城市的空间尺度过大与形态缺失的技术原

因,这也是将空间加密作为基本设计策略的原因。

3 之前的五次新城改造实验中,前三次以陆家嘴(2018、

2019、2020),第四次以临港新城(2021),第五次

以浦东世纪广场作为研究对象,从不同视角探寻当代

中国新城的批判性重构方向。

参考文献

References

[1] 蔡永洁, 黄纳, 许凯. 从“水景”到“水城”: 临港

新城再城市化教学实验[J]. 城市设计,2021(3):14-21.

[2] 蔡永洁, 张溱, 许凯. 新城核心重构: 陆家嘴再城

市化的教学实验之二[J]. 城市设计,2019(5):50-57.

[3] 蔡永洁, 张智文, 许凯, 等. 从仪式性走向日常性:

上海浦东世纪广场空间转型的教学实验[J]. 城市设

计,2022(3):74-83.

[4] 蔡永洁, 许凯. 再造陆家嘴[M]. 上海: 同济大学出

版社, 2021.

[5] KRIER L. The architecture of community[M].

Washington: Island Press, 2009.

[6] KRIER R, ROWE C. Urban space[M]. London:

Academy Editions, 1979.

[7] P?REZ DE ARCE R. Urban transformations and the

architecture of additions[M]. London: Routledge, 2015.

[8] 罗杰·特蘭西克. 寻找失落空间: 城市设计的理论

[M]. 朱子瑜, 张播, 鹿勤, 等, 译. 北京: 中国建筑工

业出版社,2008.

[9] DELEVOY R L, VIDLER A. Rational architecture:

The reconstruction of the european city[M]. Bruxelles:

?ditions des Archives darchitecture Moderne, 1978.

[10] PONT M B, HAUPT P. Spacemate: The spatial logic

of urban density[M]. Delft: Delft University Press, 2004.

[11] 张溱. 基于密度与类型的当代中国新城中心区转

型研究: 以上海陆家嘴为例[D]. 上海: 同济大学,2022.

[12] 阿尔多·罗西. 城市建筑学[M]. 黄士钧, 译. 北京:

中国建筑工业出版社,2006.

[13] 格哈德·库德斯. 城市结构与城市造型设计[M].

秦洛峰, 蔡永洁, 魏薇, 译. 北京: 中国建筑工业出版

社, 2007.

[14] OLIVEIRA V. Teaching urban morphology[M].

Cham: Springer, 2018.