歌剧合唱中的叙事化创作构思

——以《北京城》与《十送红军》为例

张雪锋

(东莞理工学院城市学院艺术系,广东 东莞 523419)

引言

近些年来,中国歌剧创作及演出呈井喷趋势,引发学界对该领域创作、表演、分析及评论的热切关注和思考。单从戏剧脚本的创作性质来看,大部分歌剧脚本都是以故事性题材为主,戏剧脚本的叙事结构思维进一步引导音乐创作的主要线索,而戏剧脚本的叙事结构又受制于文学性架构范式,因此,音乐内容在整体上呈叙事化构思发展脉络。正如已故作曲家金湘所提出的“歌剧思维”(1)歌剧思维:由金湘于1988年泉州会议(全国歌剧创作座谈会)上首次提出,分别在1994年台北会议(20世纪中国精选歌剧大汇唱与研讨会)和2002年哈尔滨会议[全国歌剧(音乐剧)发展理论研讨会]上复议、完善,之后又多次在各种会议和期刊上以发言或文章形式加以补充和丰富。这一概念被认为是歌剧创作的本质特性,简言之:即“戏剧的音乐,音乐的戏剧”,“戏剧是基础,音乐为主导”,贯穿其中的一个灵魂则是:“歌剧思维”。参见:金湘.探究无垠——金湘音乐论文集之二《论歌剧思维与歌剧创作》[M].北京:人民音乐出版社,2014,P49。,实际就是基于文学叙事性展开范式与戏剧脚本结构的有效贯通,使戏剧功能与音乐创作思维进一步交融、明确,从而剥离出歌剧创作的导向性意义。目前,学界对歌剧创作的关注主要集中在技法维度、表演评述、美学观念等宏观层面的探究,而对与文学属性、戏剧功能、叙事结构等方面有着紧密联系的纯合唱创作问题却少有专题性探讨。

本文选取有优秀文化传承的《骆驼祥子》与《方志敏》两部歌剧中的合唱选段为研究对象,探讨作品中文学叙事与音乐叙事的联合性、系统性艺术建构路径。《骆驼祥子》选自文学家老舍的同名小说改编,徐瑛编剧,郭文景作曲,2014年6月在国家大剧院首演;《方志敏》选自革命历史人物的英雄事迹,冯柏铭、冯必烈编剧,孟卫东作曲,2015年12月首演于国家大剧院。通过对《骆》剧中第二幕第七场的合唱式间奏曲《北京城》和《方》剧中上半场第六曲《十送红军》两首混声合唱展开分析,发现二者的主题呈示、和声技法与音乐结构虽在表现形式和音乐性格上有所不同,但整体创作脉络却都依赖于叙事结构思维进行主导贯穿,叙事化创作路径颇为鲜明,作品的戏剧元素、音乐元素及组合形态呈现有序的逻辑关系,音乐内容与意涵表达十分独到、融洽。合唱内部的戏剧性音乐特征,增强了戏剧美学与音乐美学的彼此观照,进一步满足合唱形式的自身建构与艺术功能,有效保障作品的戏剧审美和音响审美的彼此融通。不仅强化着歌剧合唱的戏剧结构力和音乐结构力,为合唱创作提供了可视化、参照性样本,也使这类体裁的创作规律和表现形式有了显在价值。

一、叙事性主题发展

主题(Theme)是指“一部作品或作品段落中的基本音乐素材,通常为易辨识的一段旋律,有时因其完整的音乐表现力而独立于所属的音乐作品”(笔者译)[1](P352)。文学中的主题,旨在表明一个中心思想,“存在于作品中,同时又以非文学、非美学的面目存在于作品之外,并且对作品产生影响的那些具体或抽象的成分”[2](P234)。而音乐主题多指构成音乐作品的主要音乐素材,表现“主题—动机—事件—观念”[3]这一连串动态演变进程,具有推动性和连贯性特征。合唱《北京城》与《十送红军》中的音乐主题与文学中的主题内涵有所区别,特定的文学类型、题材、性质决定了叙事方式的差异性。但在创作过程中,作曲家借助人物、情节等载体的叙事功能和意义,承担着创作意图、艺术旨趣及思想观念的有力传达,并转化为感性艺术形态和音响内容,使之具有“被移植”的重要特性,在一定意义上获得文学主题与音乐主题的有效同构。

(一)《北京城》的隐性叙事

《北京城》作为歌剧《骆驼祥子》的一首间奏式合唱曲,其戏剧性与创造性显得格外深刻。作曲家将一首间奏曲写成合唱形式,其创意产生风格反串效果,唱段隐喻了文学视角下的宿命情结,使之具备了安魂曲意味,音调反差强烈。

1.圣咏式

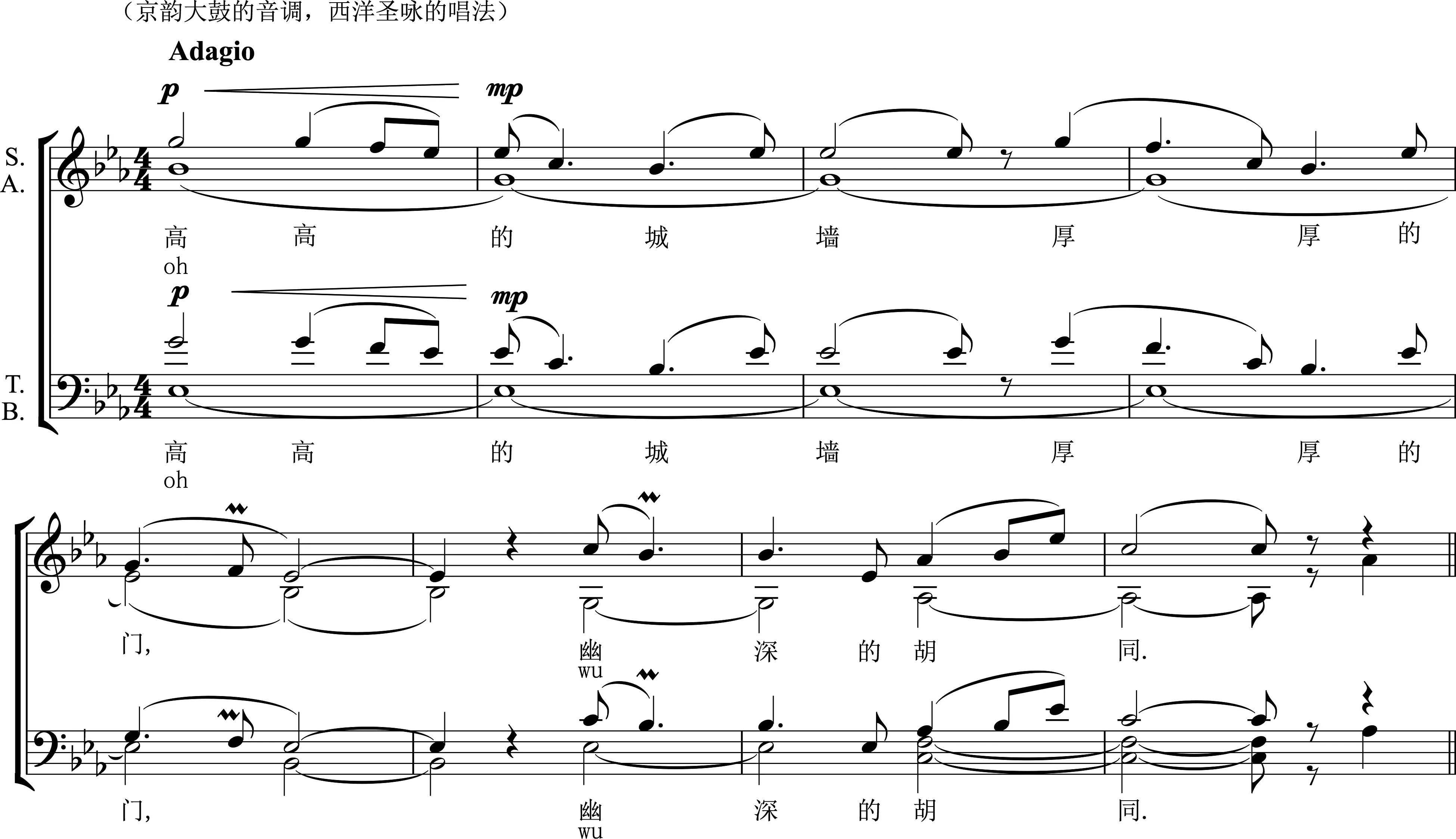

圣咏作为西方早期教会音乐的主流,复调因素尤为鲜明。在《北京城》中,作曲家一开始不仅借用京韵大鼓的音调,同时采用西洋圣咏的唱法来呈示。

谱例1

2.对白式

“对白式”演唱与“圣咏式”不同,不仅从旋律音调上收缩了音乐性格,而且巧妙体现着文学脚本的远近视角和空间切换。合唱中的旋律线条呈立体化交织比对,进一步增添语调的色彩性与层次感,营造结构性音响效果。

谱例2

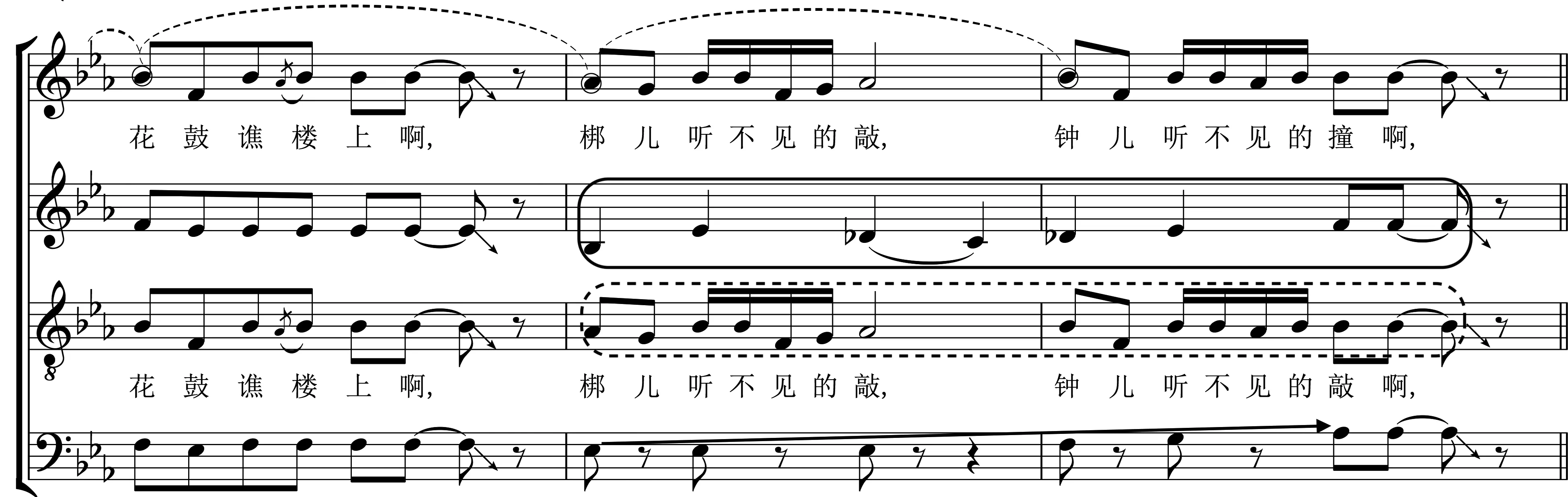

3.应答式

应答式写作意在形象内容的补充,也常见于复调音乐之中,它既“可以采取乐句式的,也可以采取动机音型式的,而且可以是时断时续的”[5](P37)。

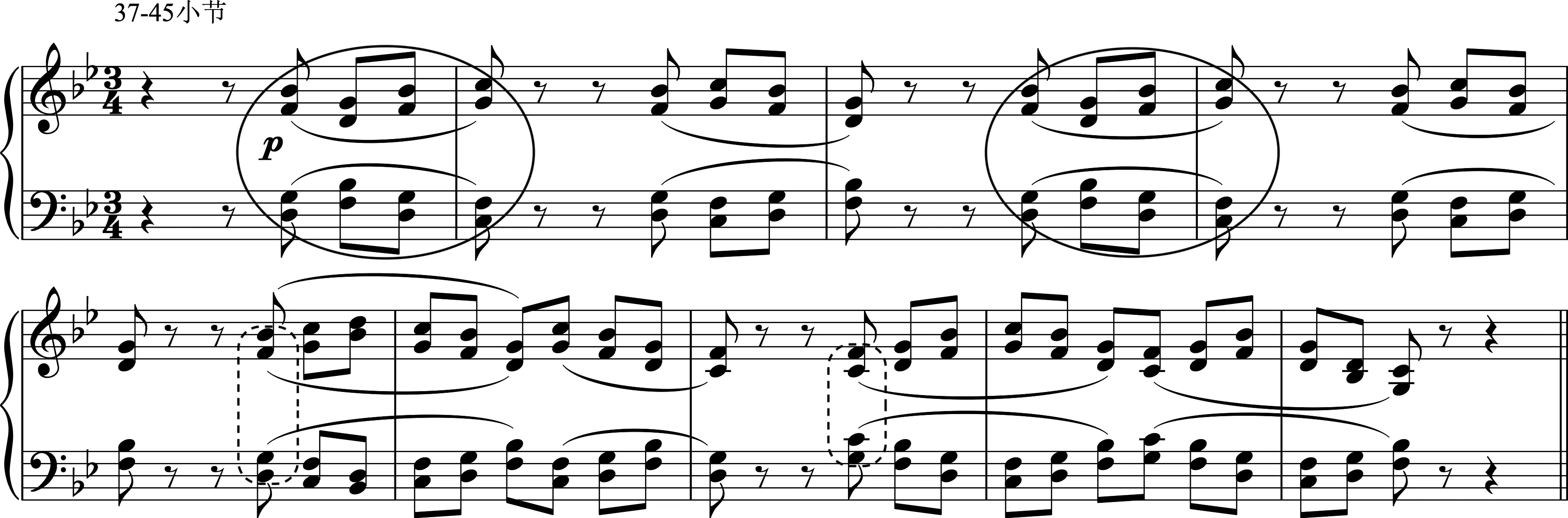

谱例3

谱例3为C段第39—44小节,旋律已摆脱京韵大鼓的音调,和声呈羽调式色彩。这里主要采用等时值周期性写法,以八分音符为流动性基础音型作反复循环,第40小节与旋律较自由的男高音声部巧妙结合,加上唱词“问天天不应,问地地无声”在不同声部间进行轮换,类似应答式支声音乐结构,营造着戏剧性意味。这类旋律音调较宽广,时值较长,节奏对比明显,但声部间主要建立在主调和声思维范畴,表现情绪的酝酿与积累。

(二)《十送红军》的显性叙事

合唱《十送红军》与《北京城》的叙事方式恰好相反,以显性叙事贯穿。因此该曲的复调化写作特征较鲜明。

1.互补并置式

当性格较一致,地位较平等的指定旋律和对位旋律同时表达一个音乐形象时,这种结合称为互补性并列对比。[6](P35)

谱例4

2.变形模仿式

当应句以不同的音域或节奏模仿起句时,称为“变形模仿”。[7](P81)

谱例5

谱例5为B段第一句,女高音声部在后一拍半高八度变化模仿女中音声部,在F宫系统内发展。唱词延续A段的进行方式,只变换不同的场景,主题旋律在A段基础上变形模仿,表现为两个方面:一是节奏变形,包括节奏型的切换和节奏时值的伸缩;二是音高变化,以自由模仿为主。两个声部在节奏织体上产生一定对比性,在音高组织上获得和声性音响意义。之后的复调化陈述均在不同音高、调性上进行,期间还穿插女低音与男高音、女高音与男高音之间的对话,以此来丰富叙事情节,增添戏剧性陈述效力,整体呈交替性发展。

3.混声同步式

主要以多声部各种织体形式相互渗透、彼此融合,同时功能性和声思维同步贯穿。

谱例6

谱例6为合唱的高潮主题,采取复调与主调结合的写法。女声solo声部为A段的换调重复,女声合唱声部同步重复两个solo声部,以加厚合唱声部的表现力;男高音与男低音声部同样形成二声部对比,重复女生声部的节奏音型。整体来看,所有声部在纵向上形成主调和声结构因素,复调要素以丰富主调音乐的结构层次,使各声部之间取得相互支配、协调的效果,从而在调性、和声、风格及艺术构思上实现结构完整和统一。

总体上,合唱《北京城》的叙事主题表现:先是圣咏般的遥远吟诵,然后拉近至民间戏剧似的叙述,再到应答式的追问,最后呐喊式再现,属于“环形结构叙事”(3)环形结构叙事:原本是文学作品中的一种叙事结构,其表现方式体现“环形”思维或“轮回”观念。这种“环形”结构思维也会出现在一些音乐作品中,譬如音乐中的“回文结构”在某种意义上就体现了一种“环形”结构思维。合唱《北京城》的音乐结构紧密围绕叙事路径呈并列再现特征,在一定程度上体现着环形结构特点。参见:饶道庆.略论《三国演义》的叙事模式与中国文化思维的关系[J].明清小说研究,1998,(1),P68—77;王旭青.言说的艺术:音乐叙事理论导论[M].北京:人民音乐出版社,2013,P181。。其叙述过程以复合乐思隐形内置,促成音乐材料与文学风格反串结合,使戏剧性、音乐性张力逐步递增。隐性叙事策略,一方面巧妙映射歌剧的宏观叙事,另一方面又合理隐喻着文学视角下的悲欢离合,反之又串联起文学叙事与音乐叙事的有序适配,使悲剧性戏剧美与音响性审美效果交织融合。

相较之下,《十送红军》则以直叙化口吻呈示,其主题叙事方式体现以时间和地点顺序为依据,以人物行为动机安排叙述次序,属于“线性结构叙事”(4)参见:王旭青.音乐叙事理论——新视阈下一种音乐分析方法的探求[J].中国音乐学,2011,(3),P100。。其叙事情节融合民歌素材,以复调旋法思维贯穿始终,使戏剧性和音乐性通过重复垒叠方式推向高潮。这种显性叙事策略,按文学叙事的基本表达方式和结构理路,串联故事情节,彰显人物性格和审美特质,并贯穿到音乐创作中,以音乐材料和复调技法不断整合,力求表现脚本叙事逻辑与音乐发展思脉的有效契合,满足文学、戏剧和音乐审美的融洽。

二、叙事性和声铺陈

复和弦“是分布在不同和声区域中的两个或两个以上和弦的同时结合,其中的各个和弦被称为和弦单位”[8](P115),20世纪以来被运用于各类音乐体裁中,如巴托克的《第二小提琴奏鸣曲》、贝尔格的歌剧《沃采克》、艾夫斯的《第二钢琴奏鸣曲》等。在合唱《北京城》和《十送红军》中,作曲家同样以“近现代和声手法建立起一种仍具有‘调性’含义的和声体系”[9],使其介于五声性民族和声与功能和声之间,并适当结合泛调性或无调性手法,形成具有个性风格的和声语言,为两首作品的叙事路径铺垫了音响张力。

(一)《北京城》的复合和弦运用

1.空五度

空五度即“和弦由五度叠置或四度叠置而成,纵向结构上,可以是单层的,也可以是分层的”[10]结构。(和声例均为缩谱)

谱例7

2.异结构序进

异结构序进是“把三度结构、四五度结构、纵合化结构等不同结构原则的和弦予以分层重叠形成不同结构和弦的复合”[11]。其和声排列对仗叠置,声部采用和声连接法,表现果敢、颗粒化的音响特点。

谱例8

谱例8为B段的起始和声。该片断均以四、五度音程结合三度结构复合为主,辅以二度音程、三全音结构级进,制造较为尖锐的和声色彩;和声节奏固定,反复并置进行,满足对白性叙事需要。它完全打破了功能和声思维,有力凸显民族和声的特性,构建一种既有矛盾、又相互抵消,既能获得民族性和声性格、又避免功能和声解决的游离效果。

3.半音化序进

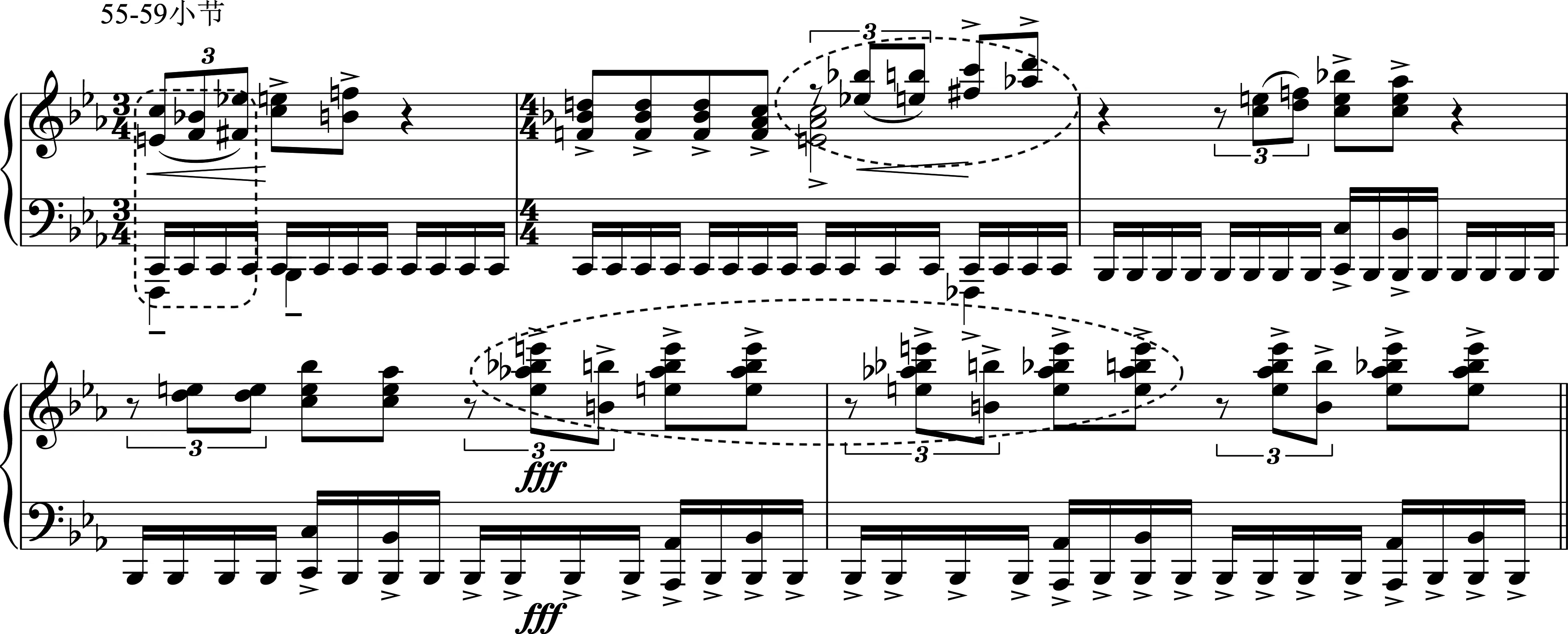

半音化序进以三和弦结构、四五度复合音程与无调性手法结合运用,使和声具有激烈地碰撞、对抗效果。

谱例9

4.交替序进

交替序进即以两个或两个以上音程、和弦不断交织轮转进行发展。

谱例10

(二)《十送红军》的复合和弦运用

由于叙事策略的不同,音乐的陈述方式差异明显,《十送红军》中的复合和弦色彩具有显著地功能性倾向。

1.功能性序进

功能性序进即和声的复合逻辑主要以功能进行展开。

谱例11

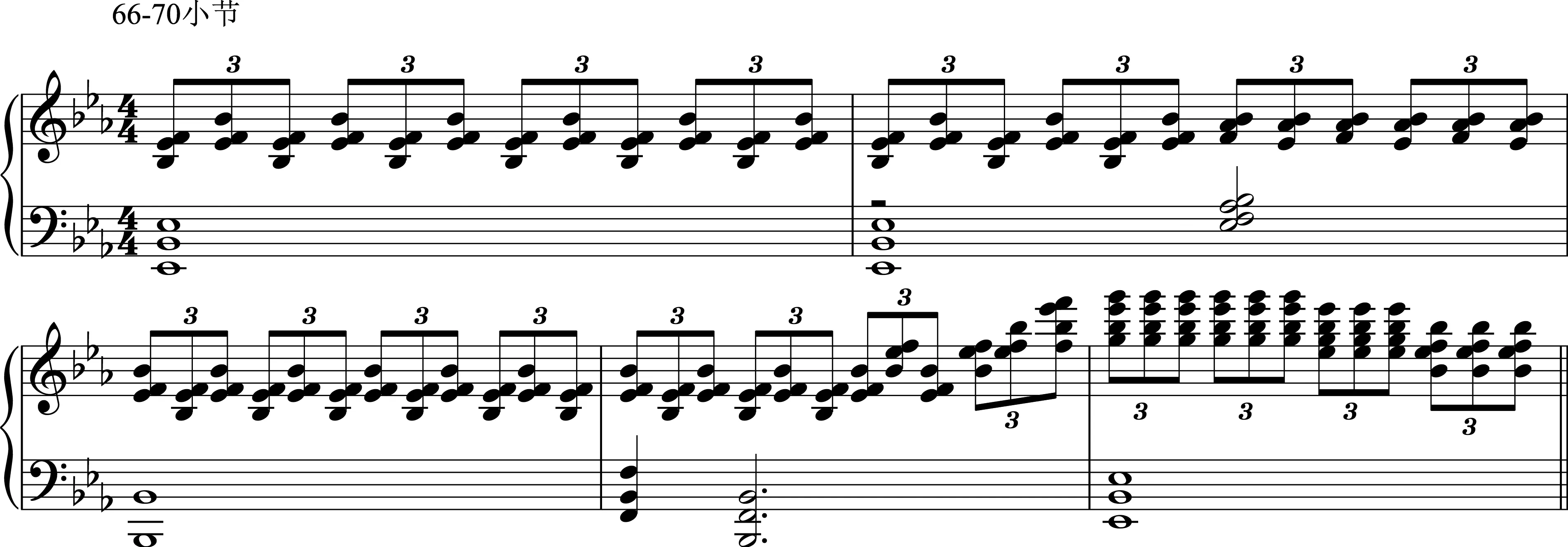

2.线性序进

“线性序进”(5)参见:张雪锋,魏扬.金湘歌剧《红帮裁缝》中的纯五度复合和声研究[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2018,(2),P85。源于线性和声逻辑,表现出以某个和弦为基础,其发展方式呈线条化演进。

谱例12

谱例12为第28—34小节的和声。第28—31小节以线性复合为主,低音G—D—F—E—C—F依附在高声部复调旋律的基础上,形成变形结构特点。第32—34小节以斜向级进方式展开,节奏密度均匀,呈周期性发展。显然,前4小节属于补充性和声设计,后3小节为经过性和声设计,它们的表现功能与结构意义在于音乐叙事情绪的补充和过渡。

3.镜像序进

镜像序进以镜像(倒影)写作方式为基础,即“任何和弦(三度叠置和弦、四度叠置和弦、二度叠置和弦、复和弦或混合和弦)都可通过在原结构下方添加严格的倒影音程而得到对称的映射”[12](P147)。

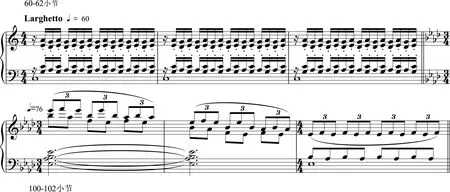

谱例13

谱例13为第37—45小节的和声,该片段以一个固定基础音C音为轴,通过反向运动形成映射,运用纯四度音程贯穿,上下声部逐一对应形成镜像复合结构。前4小节彼此重复,后5小节彼此相隔四度模进,一方面塑造对称性和声审美,另一方面也刻画了人物之间的记忆性叙事特征。

4.交替序进

谱例14

两首合唱在复合和声的结构安排与设计思路上存在明显差异。《北京城》从空洞、遥远的空五度作初步呈示,紧接着以异结构序进、半音化序进、交替序进逐步衍展,紧密围绕主题递进发展,从整体上暗合隐性迂回式叙事发展逻辑,以昭示戏剧性;《十送红军》从功能性序进开始,经过线性序进、镜像序进及交替序进不断变换穿插来获得戏剧性效果,体现地点切换式线性串联逻辑。因叙事策略的差异,致使和声结构、功能及表现形式存在区别,但分配方式、序进依据都是以各自的叙事情节和戏剧性文本表现需要为向导,符合音乐主题的表现意义。作曲家不约而同的在“五声性调式和声”与功能和声之间寻求某种契合点,形成结构与功能的有效复合,使之既表现民族和声语言的特有性格,又能彰显现代和声的音响张力,服务戏剧叙事需求。

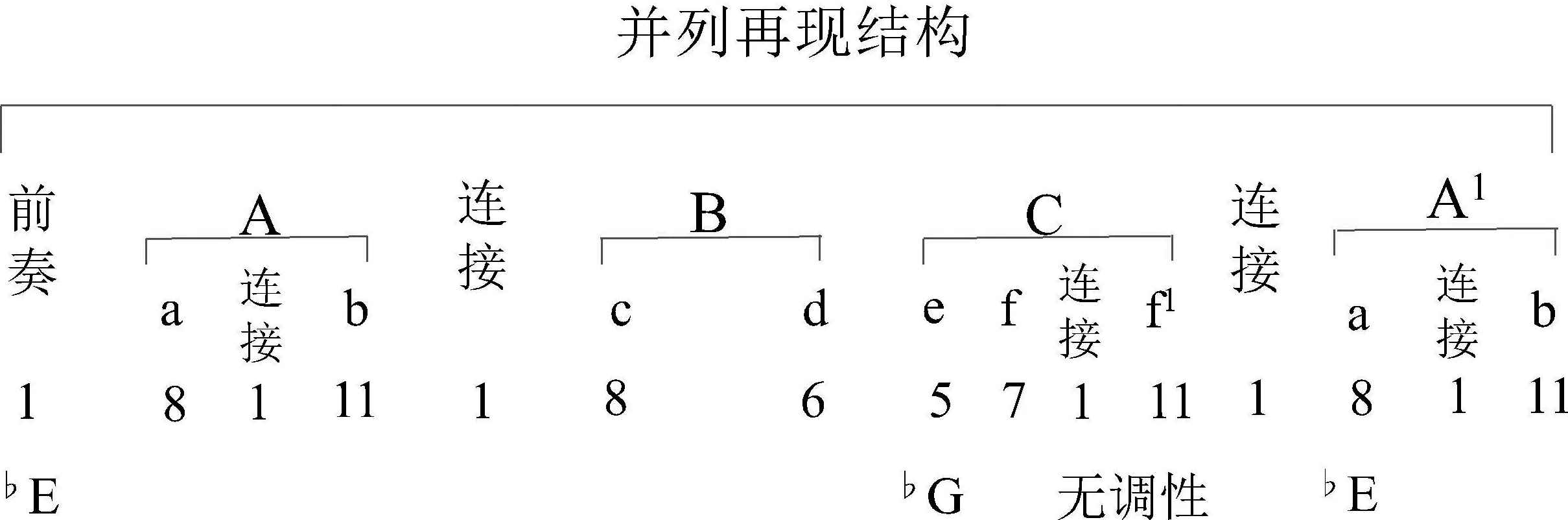

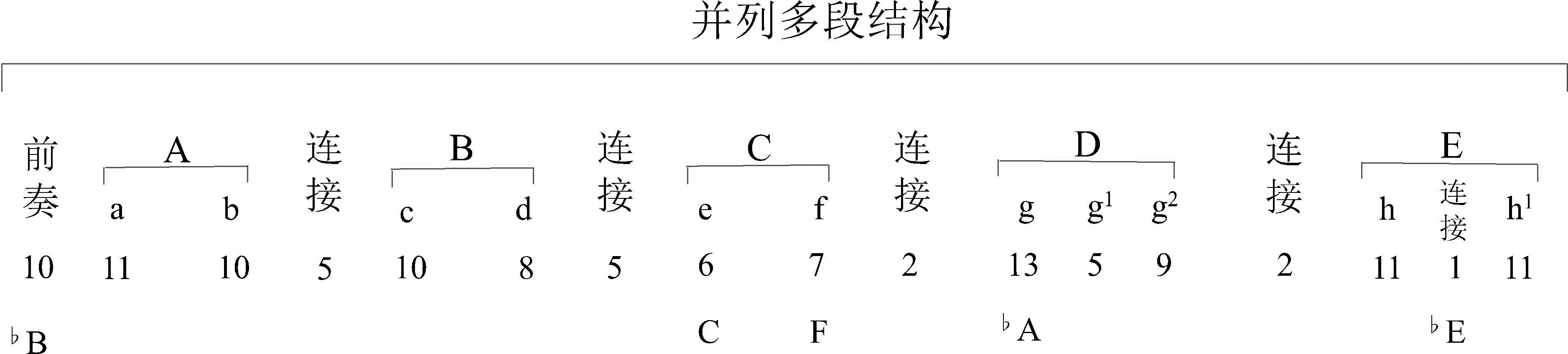

三、叙事性音乐结构设计

作曲家通过对合唱音乐的主题与和声的有序安排与情节化构造,为音乐叙事性创作奠定了基础。从作品的叙述方式来看,《北京城》按照隐性叙事策略,其叙述语调颇为沉重、沧桑,笔墨更为隐匿、自含,但视角更为宽广,情绪对比更加深远。《十送红军》则以显性叙事策略铺陈、叠加,叙述语调颇为深情、透明,笔法更为干练、明晰,其视野聚焦远大,情绪更加延绵。由此,作曲家在设计音乐结构时,一方面要根据文学脚本的情感内涵来构建音乐框架,使之服从于叙事情节的形象需要,转化为带有“意象性”“符号性”的结构形态;另一方面又要结合个人的创作习性、戏剧经验、技法理念及美学观念,联合组织起架构清晰、逻辑缜密、形象可感的音乐形式。见图1和图2:

图1 《北京城》的结构图式

图2 《十送红军》的结构图式

如果说,材料是曲式结构的决定因素之一,那么,这些结构往往因为材料的个性化而呈现不同于典型的曲式范式。[13](P138)因戏剧性叙事需要,并列结构逻辑在两首合唱的音乐曲式中被合理运用。《北京城》采用递进式主题发展,戏剧性与音乐性情绪呈递增趋向;《十送红军》运用叠加式主题发展,戏剧性与音乐性情绪由时间和地点串引。因此,作曲家在调性布局上积极响应情节需求,《北京城》基本按照三部性结构原理(再现原则)安排,从主调出发又回归主调,强调调性服从特点,巧妙暗合环形叙事结构逻辑;《十送红军》则按绵长的情节路线,几经转调(预示地点和情境的转换),最终延伸至下属方向开放收束,线性叙事结构明确。两首作品严格遵循文学性叙事方式,结合隐在或显在的戏剧叙事情节,将音乐叙事的调性逻辑、结构形态与文本情节线索有力交融,以获得音乐形式与叙事传达的有效统一。

结语

通过对混声合唱《北京城》和《十送红军》的创作分析,捕获到两首合唱均按照音乐叙事结构思维进行主导贯穿。首先,《北京城》遵循环形叙事结构,作品表现为“隐性叙述策略”;《十送红军》按线性叙事结构,作品表现为“显性叙述策略”。其次,在复合和声运用上,两首合唱既以五声性调式和声与功能和声相结合的形式、同时又突破传统的构思疆界,来拓展音乐叙事的和声结构力。第三,两首合唱的音乐结构根据叙事线索,以并列结构逻辑一以贯之。如此一来,两首合唱的整体戏剧结构力和音乐结构力就被作曲家有效把控,音乐内容与戏剧内涵及文学意蕴的表达可实现有效融通,音乐审美与戏剧审美得到诠释。

实际上,两首合唱采用不同的叙事结构和叙事策略,产生差异化的叙事呈现,是由两部歌剧的戏剧文学性质所决定的。第一,歌剧《骆驼祥子》改编自老舍的著名小说,现代文学逻辑十分严谨,专业文学属性浓厚;歌剧《方志敏》选自革命历史英雄人物,虽为史实题材,但颇具传记文学意味。第二,由于文学性质的差异,《骆》剧选曲《北京城》的叙事表现和修辞手法隐晦,如视野与空间的远近结合、欲扬先抑、对比反衬的运用等,文学内涵深厚;《方》剧选曲《十送红军》的叙事手法干脆,开门见山、铺陈直叙,红色革命文化显著。第三,两首合唱所对应的历史语境、文学语义和美学取向泾渭分明。可见,文学叙事手法潜在制约着音乐叙事结构和叙事策略的分野,换言之,文学结构力深刻影响着戏剧结构力,戏剧结构力在宏观上制约着音乐结构力。这样也直接决定了两首合唱关于民间音乐素材的取舍:京韵大鼓音调和江西民歌音调,都是对“历史文化情结”的驻守,但在表现题材与审美向度上迥然不同。两首合唱分别以人们喜闻乐见的音乐语调及表达形态为蓝本,唤起听众浓厚的民族文化认同,与现代歌剧交互渗透,进而增强音乐语言的人文关切与怀旧情愫,业已成为中国作曲家歌剧创作的有力“风口”。

当代中国歌剧创作一方面在不断追求创新与进步,另一方面也面临着各种亟待解决的问题。但归根结底落在一个核心问题:即如何创作出既有“西式”歌剧的经典魅力,又能饱含中国“特色”的文化精髓?这需要一代人甚至几代人的长期探索。然而,每一部歌剧作品都有其独特的结构安排和表现意义,原有的文学叙事结构决定着戏剧脚本的叙事结构(二者并不完全等同),戏剧脚本又在宏观上制约着音乐构思。任何一部叙事性歌剧,其叙事的结构路径、方式、策略、理念等都将从不同层面、角度联合支配起这座宏大的“艺术建筑”。本着对歌剧问题的探讨,笔者去年受邀参加山东艺术学院举办的“泰山学术论坛——第二届全国歌剧理论与创作研讨会”,有幸聆听全国各地的专家学者关于歌剧创作、评论等方面的学术交流与对话,届时思考歌剧创作观念、技法、素材、视角等问题,选择近些年较成功的歌剧代表作中的典型合唱进行剖析,以叙事视域切入,结合技法、叙事结构和戏剧文学线索等方面,探寻构思脉络与表现形式,厘清并总结其中的共性特征和创作路径,以期为歌剧合唱研究提供参考性案例。