步行活动对乳腺癌患者情绪健康的潜在影响:创伤后成长不同维度的中介作用研究

付十,陈晨,喻梦珠,金长琴,何淦,楚翘*,何亚平*

据2020年全球肿瘤流行病统计数据(GLOBOCAN 2020)数据库统计,乳腺癌已成为全球发病率首位的癌症[1]。我国2020年乳腺癌新增病例数占全球乳腺癌新增病例数的18.4%,乳腺癌导致的死亡病例数占全球乳腺癌死亡病例数的17.1%。因此,我国乳腺癌患者的疾病预后对全球乳腺癌的疾病负担有着重要影响[2]。从确诊、治疗到长期的康复阶段,乳腺癌患者常会面临多种压力,如躯体症状负担、经济压力、人际关系困难、对癌症复发的担忧等[3]。这些压力源可导致患者出现抑郁、焦虑等心理障碍,影响患者的生活质量和癌症预后[4]。

近年国内外众多研究显示,运动干预可有效缓解癌症患者的情绪压力[5],运动干预使乳腺癌患者获得力量与支持,同时促进健康生活方式与疾病康复[6]。然而,运动作用于癌症患者情绪健康的潜在社会心理机制却缺乏实证研究,阐明运动改善情绪的潜在社会心理机制将对未来有针对性的发展有效运动干预模式提供依据。

创伤后成长指个体在应对创伤事件造成的压力的过程中,逐渐体会到一些正向的心理成长。创伤后成长包含了五个维度:人际关系、新可能性、个人力量、精神改变和对生命的欣赏[7]。第四版美国精神疾病诊断与统计手册(DSM-4)已将包括癌症在内的致命性疾病列为重大创伤压力源。确诊癌症及漫长的治疗过程无疑给患者带来了身体上和精神上的巨大压力。然而,有一部分患者在与疾病抗争的过程中渐渐体会到积极的心理变化。例如,有些患者在应对疾病的过程中逐渐意识到自己的坚强,树立了应对困难的自信;在人际关系上与亲友的关系更加牢固,同时体会到生命的珍贵,更珍惜自己已拥有的事物[8]。一项Meta分析研究结果表明,癌症患者的创伤后成长与积极情绪和生活质量呈正相关,与抑郁情绪呈负相关[9],提示创伤后成长对改善患者的身心健康有积极意义。

身体活动可能通过促进患者的亲密关系、对当下生活的珍惜以及对自我价值的肯定,进而改善情绪健康[10]。通过身体活动,患者可逐渐认识到自己可以克服治疗后的各种身体功能障碍、重获身体控制感,并能够应对生活中的挑战从而可促进积极的心理成长。一项Meta分析结果表明,身体活动可以作用于个体对创伤事件的认知、情感以及人际互动来促进心理成长[11]。基于以上实证研究,创伤后成长可能是身体活动促进癌症患者情绪健康的重要潜在心理机制。

鉴于乳腺癌患者因手术及全身系统治疗(如化疗、放疗、靶向治疗等)的副作用,常出现疲劳、疼痛、肩臂功能受限等症状,因而常见的专业运动干预(如瑜伽、抗阻运动等)难以适用于多数患者。因而,本研究聚焦于相对灵活简单的步行活动,以社区乳腺癌患者为研究对象,基于横断面调查数据,通过结构方程模型分析步行活动对乳腺癌患者情绪健康的影响作用,探索创伤后成长不同维度的潜在中介效应(假设模型见图1),旨在阐明针对乳腺癌患者运动干预的潜在社会心理机制,提升干预效果,为改善患者的情绪健康和生活质量提供依据。

图1 假设平行中介模型示意图Figure 1 Hypothesized parallel mediation model of mediating effects of different dimensions of posttraumatic growth between waking and positive and negative affect

1 对象与方法

1.1 研究对象 2019年4—7月,采用方便抽样法对在上海市彭浦新村街道社区卫生服务中心进行社区管理的乳腺癌患者进行入户问卷调查。纳入标准:(1)经组织学诊断确诊为乳腺癌,肿瘤分期为0~Ⅳ期;(2)年龄≥18岁。排除标准:(1)有严重精神疾病或认知功能障碍;(2)语言理解能力差,经反复讲解仍无法理解研究内容。本研究已通过上海交通大学医学院公共卫生及护理科研伦理委员会审批(审批号:SJUPN-201915)。

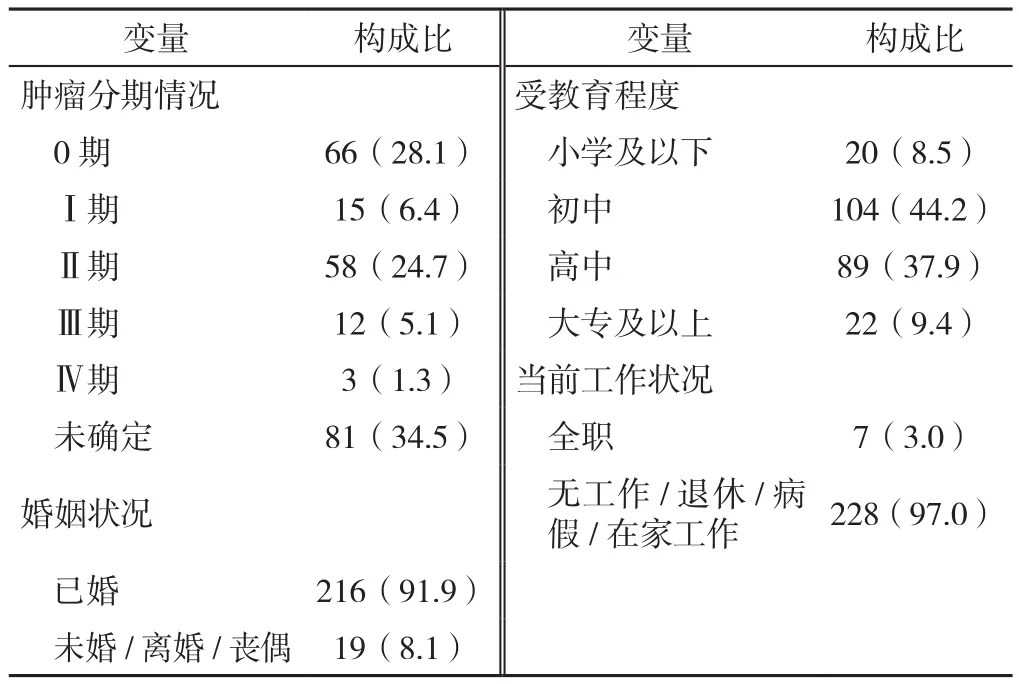

共招募256例患者,其中235例完成问卷填答,应答率为91.8%。入组患者年龄为32~97岁,平均年龄(64.2±10.8)岁;平均确诊癌症至今时间(9.2±6.8)年;其余人口学资料和临床特征详见表1。

表1 235例患者人口学资料和临床特征〔n(%)〕Table 1 Demographic data and clinical characteristics of 235 patients

1.2 研究方法

1.2.1 步行活动 采用国际身体活动问卷长问卷(International Physical Activity Questionnaire-long version,IPAQ-long)[12]中文版评估步行活动水平。该问卷用于评价工作、交通、家务活动、休闲娱乐四个生活场景里的步行、中等强度、高强度身体活动的情况。针对每个生活场景,受试者报告在过去7 d内花费在特定强度身体活动中的总时间。本研究中,主要自变量为患者在过去7 d内进行步行活动的总时间。

1.2.2 创伤后成长 采用创伤后成长量表-简版(Posttraumatic Growth Inventory Short Form,PTGISF)[13]评价患者创伤后成长程度。该量表包含10个条目、5个维度,分别为人际关系、个人力量、新可能性、精神改变、生命欣赏。采用Likert 6级评分,0~5分依次为“没有(成长)”~“很多(成长)”。量表总分越高表示患者在相应子维度感受到的成长程度越高。

1.2.3 情绪健康 采用20条目正负情绪量表(Positive and Negative Affect Scale,PANAS)[14]评估患者情绪健康程度。正负情绪量表包含积极情绪和消极情绪两个因子,每个因子各有10个条目。其中积极情绪因子由描述个体积极情绪的10个形容词组成,例如热情开朗的。消极情绪因子由描述个体消极情绪的10个形容词组成,例如紧张的。该量表采用5级评分法,1~5分分别对应几乎没有、比较少、中等程度、比较多、极其多。总分越高表示相应的积极或消极情绪强度越高。

1.3 统计学方法 使用SPSS 26.0统计软件进行数据分析。并采用Spearman秩相关分析检验主要研究变量(步行活动、创伤后成长、情绪健康)间的相关关系;采用Spearman秩相关分析人口学资料和临床特征与主要研究变量的相关关系,以识别潜在协变量。此外,为排除中等强度、高强度活动对情绪状况的影响作用,本研究将中等强度身体活动和高强度身体活动作为协变量,加入结构方程模型予以控制。采用Mplus 8.3软件进行结构方程模型分析,检验创伤后成长5个维度在步行活动影响正负情绪中的中介作用。模型拟合采用卡方拟合优度、比较拟合指数(CFI)、塔克-刘易斯指数(TLI)和近似均方根误差(RMSEA)来评估。通过Bootstrap法检验中介效应,校正的95%置信区间(CI)中不包含零则表示中介效应显著。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

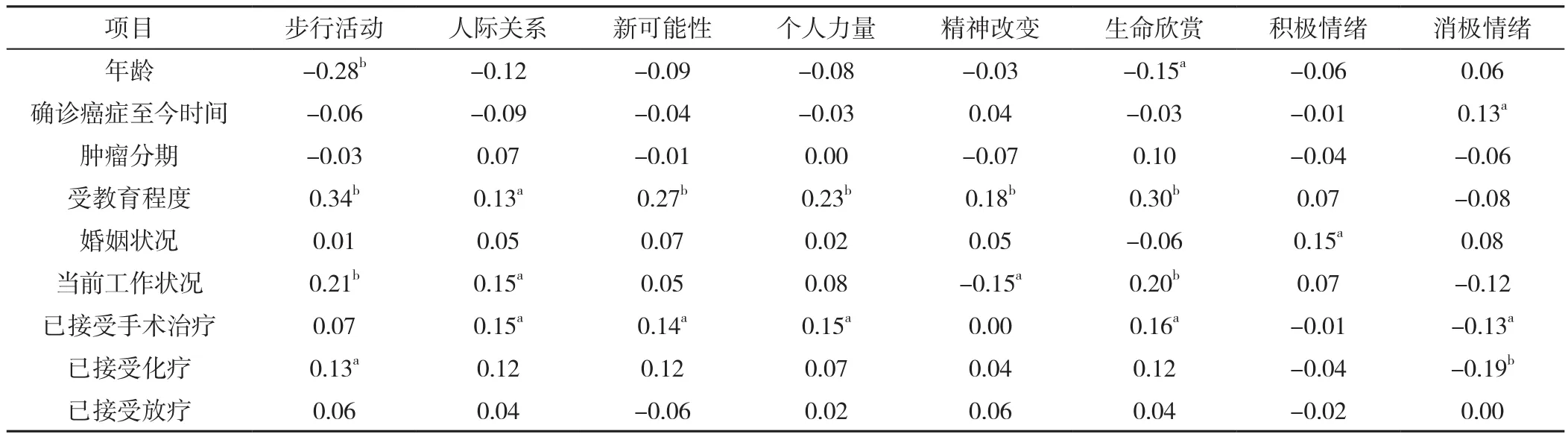

2.1 结构方程模型的各指标相关分析结果 235例患者步行活动平均分为594(132,990)分,人际关系、个人力量、新可能性、精神改变、生命欣赏、积极情绪、消极情绪得分分别为6(6,6)、6(5,6)、6(6,7)、6(4,6)、6(6,7)、26(21,30)、13(11,21)分。各量表得分的相关关系结果:步行活动与人际关系、个人力量、新可能性、生命欣赏呈正相关(P<0.05)。由于步行活动与精神改变无相关关系,依据ANDREW[15]关于中介效应检验的建议,将精神改变从中介模型中剔除。步行活动与消极情绪呈负相关(P<0.01),与积极情绪呈正相关(P<0.05),因此积极情绪、消极情绪作为结果变量同时参与中介模型分析。创伤后成长的各维度(人际关系、个人力量、新可能性、精神改变、生命欣赏)两两呈正相关(P<0.05),积极情绪与步行活动、创伤后成长的各维度(人际关系、个人力量、新可能性、精神改变、生命欣赏)呈正相关(P<0.05),消极情绪与步行活动、创伤后成长的各维度(人际关系、个人力量、新可能性、精神改变、生命欣赏)呈负相关(P<0.05),见表2。

表2 评价步行活动、创伤后成长、情绪健康的各量表得分相关性分析(rs值)Table 2 Correlation analysis of scores of walking,posttraumatic growth and emotional health

人口学资料和临床特征与各量表得分的相关关系结果:确诊癌症至今时间、已接受手术治疗、已接受化疗与消极情绪存在相关关系(P<0.05),婚姻状况与积极情绪存在相关关系(P<0.05),年龄、受教育程度、当前工作状况、已接受手术治疗与生命欣赏存在相关关系(P<0.05),受教育程度、当前工作状况与精神改变存在相关关系(P<0.05),受教育程度、已接受手术治疗与个人力量存在相关关系(P<0.05),受教育程度、已接受手术治疗与新可能性存在相关关系(P<0.05),受教育程度、当前工作状况、已接受手术治疗与人际关系存在相关关系(P<0.05),年龄、受教育程度、当前工作状况、已接受化疗与步行活动存在相关关系(P<0.05),见表3。因此,在结构方程模型分析中,对确诊癌症至今时间、已接受手术治疗、已接受化疗的潜在混杂因素进行控制。尽管肿瘤分期与积极情绪、消极情绪均无相关关系,但鉴于以往国外文献曾报告肿瘤分期与患者的消极情绪存在相关关系[16],本研究亦将肿瘤分期作为混杂因素,在结构方程模型中予以控制和校正。

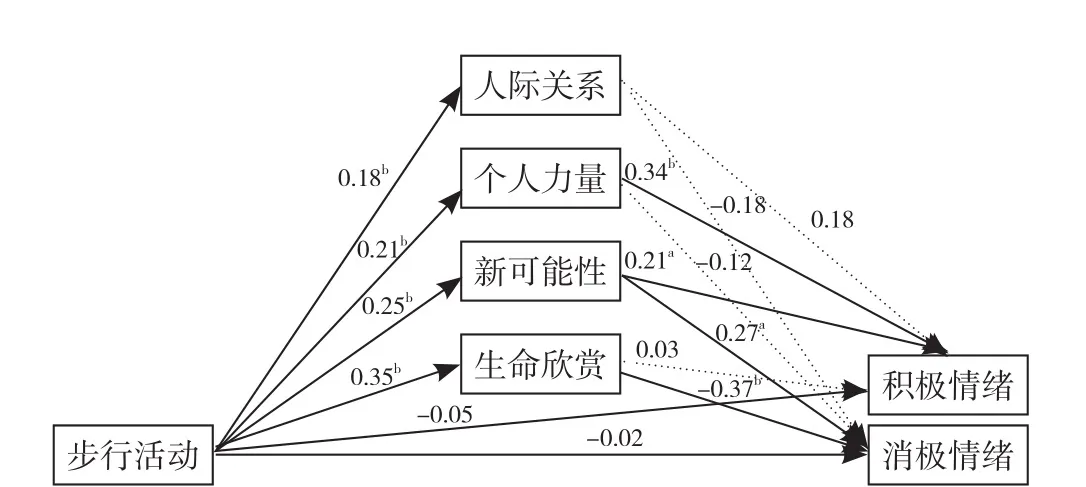

2.2 结构方程模型 最终纳入模型的指标包括步行活动水平、除精神改变外的四个创伤后成长维度得分(即:人际关系、新可能性、个人力量、生命欣赏)、积极情绪得分、消极情绪得分,以及协变量(包括:确诊癌症至今的时间、已接受手术治疗、已接受化疗、婚姻状况、肿瘤分期、中等及高强度身体活动水平),模型拟合结果:χ2(20)=28.11,P=0.11,CFI=0.99,TLI=0.98,RMSEA=0.04,PRMSEA=0.61,表明模型拟合结果较好。如表3所示,步行活动对积极情绪的总间接效应值为0.17〔95%CI(0.07,0.27)〕。创伤后成长中的个人力量维度在步行活动对积极情绪的中介效应值为0.07〔95%CI(0.02,0.13)〕。人际关系、新可能性、生命欣赏维度在步行活动对积极情绪的中介效应不显著。在控制个人力量维度的中介效应后,步行活动对消极情绪的直接效应不再显著(表4)。

表3 人口学资料和临床特征与各量表得分的相关性分析(rs值)Table 3 Correlation analysis of sample demographic and clinical characteristics with walking posttraumatic growth and emotional health

表4 创伤后成长各维度在步行活动对积极情绪的中介效应分析Table 4 Mediating effects of different posttraumatic growth dimensions on the association between walking and positive affect

步行活动对消极情绪的总效应、直接效应不显著,但总间接效应显著,效应值为-0.12〔95%CI(-0.19,-0.05)〕。生命欣赏维度在步行活动对消极情绪的中介效应显著,效应值为-0.13〔95%CI(-0.21,-0.05)〕。而人际关系、个人力量、新可能性维度在步行活动对消极情绪的中介效应不显著。在控制生命欣赏维度在步行活动对消极情绪的中介效应后,步行活动对消极情绪的直接效应不再显著(表5)。

表5 创伤后成长各维度在步行活动对消极情绪的中介效应分析Table 5 Mediating effects of different posttraumatic growth dimensions on the association between walking and negative affect

结果模型如图2所示,步行活动通过促进创伤后成长的个人力量维度(β=0.21,P<0.01)进而促进积极情绪(β=0.34,P<0.01);此外,步行活动通过促进创伤后成长的生命欣赏维度(β=0.35,P<0.01)进而降低消极情绪(β=-0.37,P<0.01)。

图2 结果模型示意图及标准化回归系数Figure 2 Results of structural equation model with standardized regression coefficients

3 讨论

本研究探讨了步行活动对乳腺癌患者情绪健康的影响及创伤后成长不同维度的中介作用,结果表明,在控制了中等强度、高强度身体活动对情绪健康的影响作用后,步行活动通过促进个人力量维度,进而促进乳腺癌患者的积极情绪。此外,步行活动通过促进生命欣赏维度,进而降低患者的消极情绪。

身体活动对于癌症患者情绪健康的改善作用已得到国内外众多干预研究的证实[5]。然而,其潜在社会心理中介机制尚不明确。确诊癌症带来的人生不确定性,及其造成的躯体症状负担和治疗的副作用,常会降低乳腺癌患者的自信心和自我价值感。而步行活动有利于促进自我概念的重塑[17-18],使个体获得正向心理成长,进而改善情绪健康。一项综合国内外定性、定量研究的系统综述表明,对于经历过创伤事件的个体,身体活动可促进创伤后成长的形成[11]。相比于个人难以掌控的疾病进程,患者更容易从身体活动中获得成就感、自我价值感以及对生活的掌控感,从而肯定了自己对抗疾病的内在力量和信心。本研究结果支持了上述研究结果[11,17-18]。本研究中,除精神改变维度外,步行活动对乳腺癌患者创伤后成长的其余四个维度均存在正相关关系。分析步行活动与精神改变维度无相关关系的潜在原因可能为“精神改变”这一维度的文化敏感性情况。创伤后成长评价中的精神改变维度主要表现在宗教神明方面的信仰改变,具有较明显的西方文化特征,与我国文化的适应度不高,因此可能影响了测量效果。

本研究的中介模型结果支持了本文的研究假设,表明创伤后成长的具体维度在步行活动与情绪健康之间存在中介效应。具体地,步行活动通过个人力量维度的中介作用促进积极情绪;通过生命欣赏维度的中介作用缓解消极情绪。通过步行活动,患者可能逐渐意识到自己具备个人力量来克服治疗后的虚弱、不适,进而促进积极情绪的提高。此外,患者通过户外步行逐渐回归正常生活,将注意力从患病的痛苦中转移到日常生活中,有助于促进对生活的感激和生命的欣赏,进而有助于降低消极情绪。上述研究结果亦提示,步行活动对积极情绪、消极情绪的影响作用的心理机制可能存在差异,其可能的一种解释是:对于当下生命的欣赏可促使患者对目前所拥有的事物更加珍惜和感激,有利于一定程度地减轻患者的绝望、悲观等消极情绪,但尚不足以显著地提高积极情绪。而与之相比,个人力量的增长可能更容易激发患者对未来人生的希望和信心,从而更好地促进了积极情绪。这一观点有待未来更多的前瞻性研究进行验证。

本研究中,在控制中介因素后,步行活动对积极和消极情绪得分的直接效应不再显著。这一结果表明创伤后成长在步行活动影响情绪健康过程中的潜在中介作用。然而,尚不能排除其他可能机制的作用。例如,现有研究显示,身体活动可促进自尊心[19]、社会支持[20]和从事身体活动的自我效能感[21]。这些心理过程与个体的情绪健康也具备相关性,提示这些心理过程也可能是身体活动改善情绪的潜在机制。未来需要更多干预研究来揭示身体活动促进癌症患者情绪健康的潜在机制,并阐明不同机制间的联系,从而为发展个体化精准干预提供依据。

本研究存在以下局限性:首先,数据基于横断面研究设计,无法验证因果联系以及时间顺序;其次,本研究中对步行活动的测量依赖于患者的主观报告,可能存在主观报告偏倚;最后,本研究的样本均来自上海市彭浦新村社区的乳腺癌患者,研究结果是否能够外推到其他地区或国家的乳腺癌患者,仍有待进一步的研究。

综上,本研究结果发现,创伤后成长中的个人力量以及生命欣赏维度在步行活动促进乳腺癌患者情绪健康的作用中起到潜在中介作用,表明创伤后成长的上述维度可能是步行活动促进患者情绪健康的潜在心理机制之一。因此,未来在癌症康复指导工作中,应考虑在运动康复干预的同时,配合针对创伤后成长的心理支持和心理健康教育,以提升运动干预效果,更好地改善患者的情绪健康。

作者贡献:楚翘、何亚平提出研究思路、设计研究方案,负责最终版本修订,对论文负责;陈晨负责研究项目的筹备、管理、协调;喻梦珠、金长琴、何淦负责调查实施、数据采集、数据清洗;付十负责论文起草;付十、楚翘负责统计分析、图表绘制;所有作者确认论文终稿。

本文无利益冲突。