博物馆宗教文物展览的两种面向及其影响因素

——三所博物馆六场展览的实证研究

李精明

(苏州大学艺术学院 江苏苏州 215123)

内容提要:展览类型或展览面向对于展览策划、展览评估具有方法意义。宗教文物具有艺术面向、宗教面向等多种面向,根据展览面向不同而有不同的策展依据、评估指标。博物馆展览往往倾向于展示宗教文物的艺术面向。从展览目的、展览的陈列与设计、展览文本内容三个层面,对宗教文物展览案例进行评估与比较,研究发现宗教物件整体的品质影响了物件是否展示为艺术作品,馆所的创办人和历任馆长的理念、馆所形成的展览惯习、策展人的专业背景均为宗教物件是否展示为艺术作品的影响因素。博物馆可通过制定明确而具有差异化的博物馆宗旨和定位、吸纳不同专业背景的策展人、确定清晰的展览面向,促进宗教文物展览的多元面向,避免出现博物馆的美术馆化、宗教文物千篇一律展示为艺术作品的倾向。

文物是多种信息的载体,一件文物可能包含了艺术的(或工艺的)、历史的、民族的、宗教的(或民俗的)信息。一场展览展示文物的哪种面向则具有多种可能性。当展览的核心面向模棱两可时,展览定位会模糊不清;当各博物馆的展览均偏向于同一种面向展出时,则不能突出各个博物馆及其文物的特色。例如大部分文物展览均以艺术面向展出,就不能体现展览的差异化。正如严建强指出,假如博物馆仅以艺术审美为展览的目的,则逃避了博物馆对文物的阐释责任,将导致“博物馆的美术馆化”[1]。对于宗教文物的展示来说,该问题尤为突出。然而在展览实践中,展览的呈现受到多种因素的制约,并不是馆方、策展人等单方面因素决定的,而是多方力量协商的结果。厘清这些问题有助于展览展现清晰的定位:从展览策划的角度来说,策展人可以从哪些方面集中表现展览面向;或从展览评估的角度来说,管理者可以从哪些方面评估展览面向。同时,探索影响展览面向的主要因素有哪些,有助于了解策展过程的现实境遇。

一、展览类型或面向划分及其意义

展览依据不同的标准可以有多种划分,且展览类型或展览面向的划分对于展览策划、展览评估具有方法意义。严建强依据展览是以器物还是信息为本位将展览分为器物定位型展览与信息定位型展览,两种类型分别对实物的收藏政策、藏品研究、展览设计布局的方法提出不同要求[2]。可见,展览类型不仅关系到展览策划、陈列设计,还对收藏、研究具有引导作用。陆建松则依据展览的传播目的和构造之间的差异将展览分为审美型展览和叙事型主题展览,且类型划分对展览策划具有系统性的指导作用[3]。周婧景等在此基础上,依据信息特征、载体类别差异,划分了器物展览和文献展览,不同类型展览策划遵循不同的策展理念和阐释模式[4]。对于一些特殊类型的展览,则可进一步细分,如孔达依据国际展览的不同展览动机,将国际展览分为文化外交驱动型、博物馆使命宗旨驱动型、经济/市场目标驱动型三类,展览评估的方法、指标因展览类型不同而有所差异[5]。参考上述研究,笔者提出依据文物承载的内容侧重点不同,将同一主题的文物展览分为不同的展览面向。就宗教文物展览来说,有展示神像造型为目的的艺术面向,展示神圣性意义的宗教面向,传播宗教知识为主的教育面向,展示工艺技艺为主的是工艺面向等。不同面向的划分为展览策划、展览评估提供了方法依据。

首先,展览目的应反映展览面向。展览策划需以展览目的为核心考虑展览的其他事项。乔治·埃里斯·博寇(George Eills Burcaw)根据展示的目的与意图,认为展览可以分为:为观赏目的的美学性或娱乐性展示、传达资讯的事实性展示、呈现理念的概念性展示[6]。黄光男提出美术作品的展示依据展览目的可以划分为启智鉴赏型、学术解说型、教育目的型三种类型[7]。前述陆建松、严建强等研究者也将展览目的作为展览类型划分、展览策划、展览评估的依据。

其次,展览单元的组织方式应反映展览的类型或面向。博寇依据物件之间的不同关系,认为展览可以分为系统性展示、生态性展示两种:系统性展示“根据物件的相似性以及相互之‘系谱’关系来安排”;生态性展示以地域、栖所以及相互之间的生存关系来安排[8]。组织物件的不同方式形成了不同的展览类型。大卫·迪恩(David Dean)则根据展示内容中物件内容和信息内容的比例分配,将展览分为物件导向型展览、概念导向型展览:物件导向型展览以物件为中心,信息有限,靠物件自身说话,展览关注的是美学或分类方法;概念导向型展览以信息展示为主,展览依赖于文本和图形来传达信息,展览传达观众感兴趣的想法(图一)[9]。

图一//展览类型与不同展示内容的比例

再次,与展览目的、展览单元组织方式协调一致的是物件的展示方式。例如艺术面向、民族学面向、教育面向分别有各自不同的展示方式。根据路易丝·蒂萨科特(Louise Tythacott)的观察,宗教物件作为艺术作品展示时,在展示设计方面有以下几个特点:物件占据单独的空间展示;物件常常被放在高高的基座上,或被罩在玻璃盒之中展示;以点光源或引人注目的光线照明;物件背后是白色或浅色背景墙;展览现场常常解释文字非常少或缺少情境;标签或文本与物件分离;不提供关于物件的功能或使用的信息;强调物件的形式/视觉特征、制作工艺、日期等信息[10]。这种展示方式类似于现代美术馆展示艺术作品的方式。当文化遗产普遍以艺术展的方式展出时,博物馆的阐释功能被削弱,产生了“博物馆的美术馆化”现象[11]。与艺术展的方式不同,民族学博物馆展览中文物与说明文字、场景图片配合使用。说明文字介绍族群的文化传统并搭配族群使用物件时的生活场景图片,文物依据使用情境以成组的方式展示,物件展示往往在空间上叠合。以教育面向为主的展览则解说文字较多,物件相对较少。俄罗斯的一家美术馆曾推出仅仅展出一幅画的展览,通过多媒体技术,通过音乐、影像等媒介深度解析画作的时代背景及其风格[12]。这种方式下,被展示的物件较少,而围绕物件的说明解释的信息较丰富。

最后,展板解说文字内容直接地表明了展览关注的内容。文字内容是策展人展览策划的“脚本”,直接反映了展览思路。除了物件的基本信息标示牌,不同面向的展览解说文字的展板密度、字数也有差别。解说文字的内容应与展览面向密切关联,各个展览单元的主展板文本应围绕展览面向形成一个相对完整的系统,各个单元内的物件说明牌辅助说明展览单元的主题。

二、宗教文物展览面向评估:指标、案例、方法与结果

上述分析表明宗教文物展览可从展览目的、单元组织方式、展示方式、展板文字内容等方面评估展览面向。宗教文物常见的两种展览面向是艺术面向和宗教面向,尤其艺术面向是研究者在讨论展览类型时常常提及的。下面以我国台湾地区三所博物馆为案例,依据上述评估项评估宗教文物展览的艺术面向(艺术性意义)、宗教面向(神圣性意义),分析影响艺术面向的因素。

(一)展览面向的评估指标

当观众以审美的态度观看某物时,本研究认为该物件具有艺术性。当博物馆的说明牌以美学的、艺术的相关术语描述物件时,如形容物件的造型、题材、风格,则策展人在表达物件的艺术性。这里使用“神圣性”的概念也同样如此,当观众相信某物与神灵、佛陀有关联时,或面对某物对之既敬畏又着迷或神往时[13],或认为物件是“真正的卓越”时[14],或认为它是与凡俗事物绝对异质性时[15],物件具有神圣性。

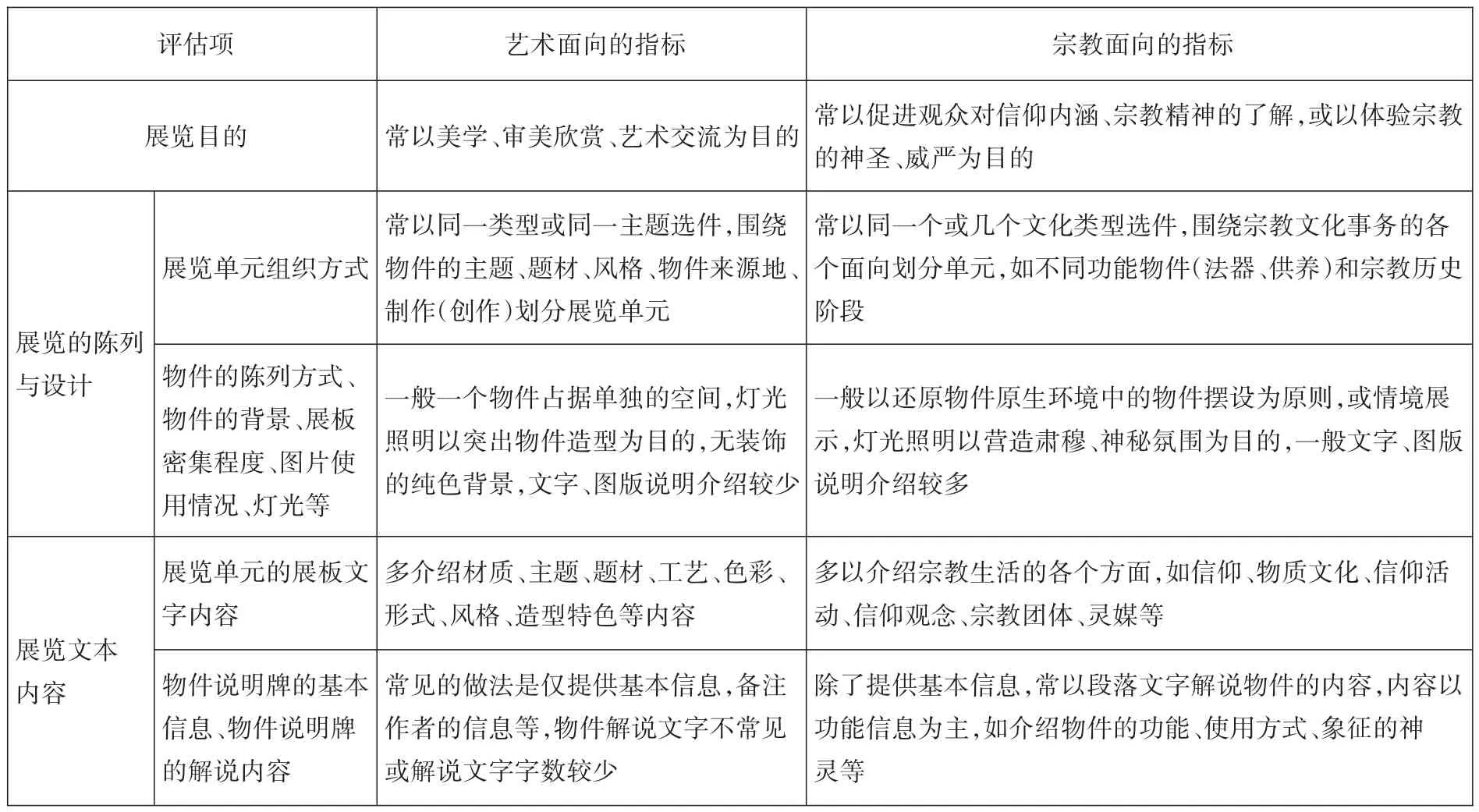

博物馆的宗教文物展览可以从以下三个层面的指标评估展览是偏向于展示宗教物件的艺术性,还是偏向于展示神圣性:一是展览目的;二是展览如何呈现物件,即展览的陈列与设计;三是展览对物件的描述,即展览文本内容。第二和第三个层面又可以细分为更详细的指标(表一)。评估展览艺术面向、宗教面向参照的基准分别为美术馆的艺术作品展示方式、宗教场所物件的陈设方式。一般情况下,宗教物件越倾向于美术馆的展示方式,则被认为倾向于艺术展;越倾向于庙宇等宗教场所的展示方式,则被认为倾向于展示神圣性。

表一//宗教文物展览两种面向的评估指标

(二)选择被评估的博物馆展览

笔者选择台湾地区的台北“故宫博物院”、世界宗教博物馆(以下简称“宗博馆”)、台湾“中央研究院”民族学研究所博物馆(以下简称“民族所博物馆”)这三所博物馆的六场展览作为展览案例(表二)。三所博物馆均为收藏宗教文物较多的博物馆,同时代表了不同的馆所类型:台北“故宫博物院”属于政府部门运营的公立博物馆;宗博馆是宗教人士发起成立的私立博物馆;民族所博物馆则属于高校研究机构运营的博物馆。六场展览均为博物馆的典藏文物展览,而非借展,代表了三所博物馆的展览特色。

表二//展览案例

(三)搜集资料的方法

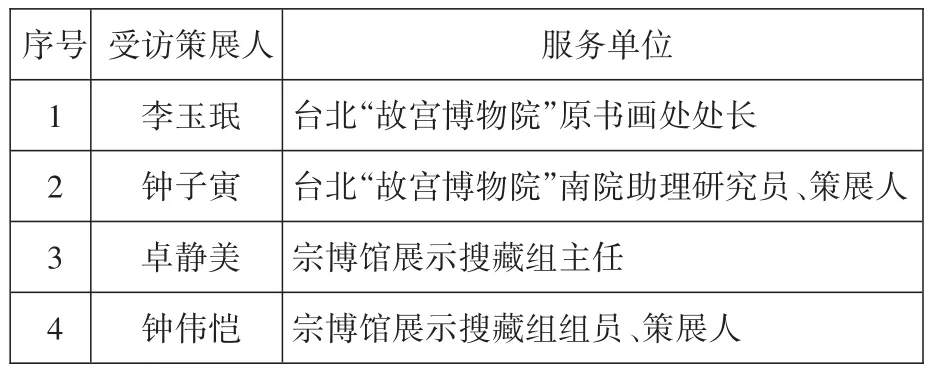

针对上述六场展览案例,笔者以参与观察方法为主,专家访谈为辅,搜集了评估指标中所列资料(表一)。受访的四位专家为台北“故宫博物院”、宗博馆展览策划的主要参与人(表三)。虽没有对民族所博物馆的策展人进行访谈,但展览现场策展人的影音视频采访资料介绍了策展人的思路。除此之外,笔者从展览网页、展览手册等资料中搜集展览相关信息,可作为二手资料补充访谈资料的不足。

表三//受访专家

(四)展览面向的评估结果

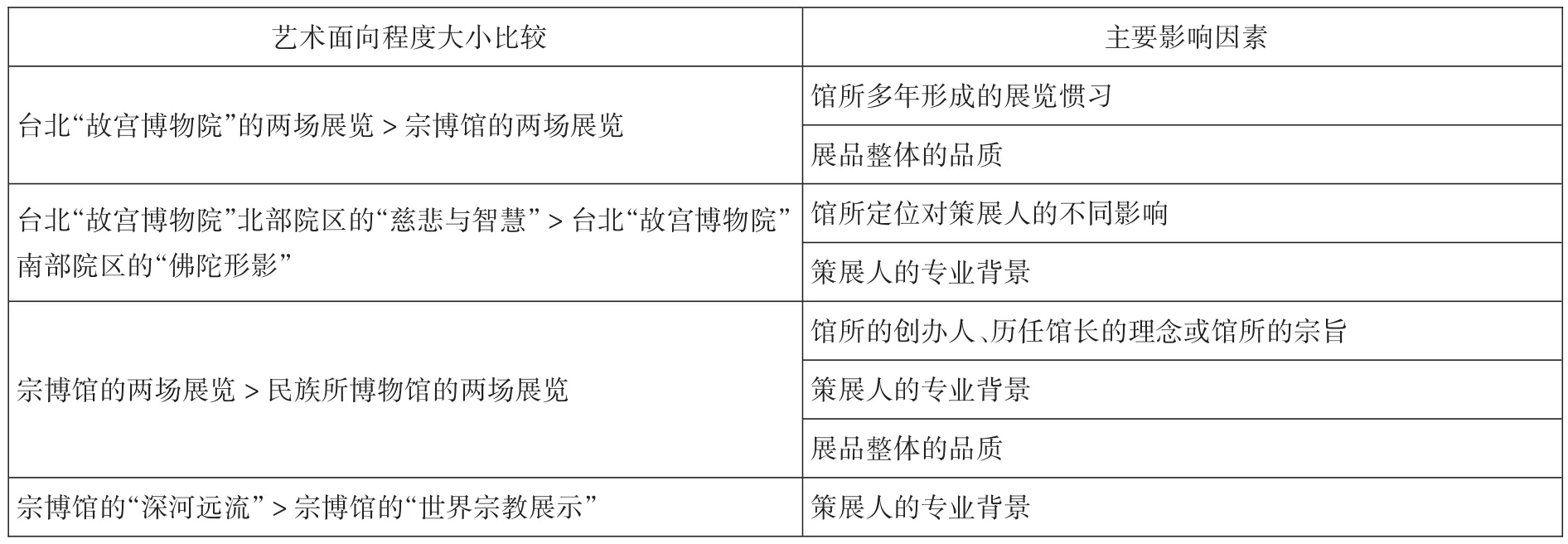

综合评估六场展览的各项指标后,获得展览展示艺术面向、宗教面向的程度。展览的艺术面向程度由强到弱顺序排列如下:台北“故宫博物院”“慈悲与智慧——宗教雕塑艺术”(以下简称“慈悲与智慧”)、台北“故宫博物院”“佛陀形影——院藏亚洲佛教艺术之美”(以下简称“佛陀形影”)、宗博馆“深河远流——南传佛教文化特展”(以下简称“深河远流”)、宗博馆“世界宗教展示”、民族所博物馆“台湾少数民族文化展”、民族所博物馆“台湾汉人民间信仰”。依展览展示宗教面向的程度排序,由强到弱顺序如下:“台湾汉人民间信仰”“台湾少数民族文化展”“世界宗教展示”“深河远流”“佛陀形影”“慈悲与智慧”。

展览分析结果表明:一方面,不同馆所的展览面向呈现差异。台北“故宫博物院”的两场展览展示艺术面向的程度最强,其次是宗博馆的展览,最后是民族所博物馆的展览;展览的宗教面向程度则顺序相反,民族所博物馆最强,其次是宗博馆,最后是台北“故宫博物院”。另一方面,展览的艺术面向与宗教面向基本呈反向相关。在六场展览中,“慈悲与智慧”的艺术面向最强,而宗教面向最弱;“台湾汉人民间信仰”的艺术面向最弱,而宗教面向最强,其他展览也大致符合此规律。

三、影响展览面向的因素分析

首先,台北“故宫博物院”两场展览的面向与馆所形成的展览惯习密切相关。同样是佛教文物展示,台北“故宫博物院”与宗博馆相比,前者更倾向于从造像的角度划分展览单元。台北“故宫博物院”展览的物件陈列也更倾向于以艺术作品的方式呈现,即纯色背景、无装饰,物件仅提供基本信息,无情境照片,物件之间有一定的距离以便单独观看,借助光线效果呈现物件的品质等,这与台北“故宫博物院”一贯的展览方式有关。台北“故宫博物院”其他类型物件的展示也多以艺术展的方式展示,已经形成了台北“故宫博物院”展览陈列的惯习。从这个角度来看,宗教物件在台北“故宫博物院”展示更倾向于艺术展的方式。

其次,影响台北“故宫博物院”和宗博馆展览面向的因素是展览物件本身的品质。台北“故宫博物院”的收藏、展览多以展示精品为主。李玉珉认为,台北“故宫博物院”的展览以精品为主,所以它会强调物件的艺术性[16]。而私立博物馆宗博馆则在收藏、展示精品、原作方面资源有限,因而宗博馆的精品物件数量相比历史更悠久、财力更雄厚的公立博物馆少得多,进而在物件展览的面向上不倾向于以艺术展的面向呈现,往往强调教育、宗教文化等面向。例如,卓静美在讲座中提到宗博馆的“爵鼎聪明——青铜器儿童教育展”由私人藏家提供藏品,展览物件品质难以保证(是否为原作不能确定),因而以教育展为展览的主要面向[17]。

再次,策展人的偏好影响一所博物馆不同展览的呈现。同样是佛教物件展示,台北“故宫博物院”北院和南院的展览案例,在展览单元论述方面,稍有差别:北院的“慈悲与智慧”聚焦于造型风格特色,而南院的“佛陀形影”除了造像风格的介绍,更多篇幅在于介绍造像的社会背景、尊像的种类等内容。这与策展人的偏好有关。在访谈过程中问及台北“故宫博物院”的定位是否影响策展定位,“慈悲与智慧”策展团队成员李玉珉认为台北“故宫博物院”本身的定位就是艺术博物馆,策展也会受此影响[18];“佛陀形影”主要策展人钟子寅表示不太考虑博物馆的定位,反而比较关注展览空间、时间等展览面临的实际问题[19]。年长一代的台北“故宫博物院”策展人李玉珉受台北“故宫博物院”本身定位的影响较大;而年轻一代的策展人钟子寅不太受博物馆本身定位的影响,更多借助自身的专业背景,呈现个人特色。策展人钟子寅的专业背景为美术史(喜马拉雅艺术,特别是藏、汉图像与仪轨比较),这有助于“佛陀形影”的文本论述更倾向于造像的社会背景、尊像的种类等背景内容。

最后,宗博馆、民族所博物馆的四场展览的评估结果表明了创办人和馆长的理念、策展人(或策展团队)的专业背景对展览面向的影响。就宗博馆来说,展览特色的形成与该馆的创办人、馆长、策展人相关。第一,宗博馆的创始人心道法师的办馆理念为“爱与和平”,宗博馆的宗旨也与此有关:希望提供观众认识各个不同宗教的机会,以及“各宗教间可以自由对话,不再有宗教的争端与冲突”等[20]。受创办人理念的影响,宗教物件展览能够延续围绕宗教面向展出。第二,宗博馆的第一任馆长汉宝德重视宗博馆的社会教育功能,促进宗博馆与社区的紧密连接。汉宝德期望“打造一座雅俗共赏的宗博馆”,宗博馆一方面展示小众文化,另一方面则“满足一般大众的教育与休闲需求”[21]。展览的教育面向由首任馆长汉宝德提倡,在第二任馆长江韶莹、第三任馆长陈国宁的经营下延续下来。第三,宗博馆的展览面向与策展人的专业背景有关。由于策展人不同,宗博馆的两场展览呈现出明显的差别。“世界宗教展示”由美国展示设计公司RAA(Ralph Appelbaum Associates Incorporated)、美国哈佛大学宗教学研究中心(the Center for the Study of World Religions at Harvard University)主任劳伦斯·苏利文(Lawrence Sullivan)合作规划设计。RAA主要从事博物馆、展览、教育环境和旅游景区的规划和设计,苏利文的专长为宗教学,因而该展览的艺术面向程度较低。“深河远流”由具有美术专业背景的馆员钟伟恺策划,展览除了展示佛教的弘法脉络、修禅与信仰生活之外,展览的其中一个单元突出了造像风格。

民族所博物馆的展览体现了研究型博物馆的特点、策展人的专业背景对展览面向的影响。民族所博物馆的设立本身是为了学术研究的目的,两场展览均由民族所研究人员选件策划,展览具有非常高的学术研究取向。博物馆为研究所的分支机构,展览的策展人员多为人类学、社会学等专业的专家,展览以民族学的学术性为旨趣(表四)。例如,“台湾汉人民间信仰”的策展人张珣坦言在第四单元展区的策划过程中有两个人类学理论上的关怀:“一个是物质文化对人类文化的贡献;一个是感觉方面,嗅觉方面的……特别为观众准备了一个香的嗅觉区。”[22]

表四//各个展览的策展人(团队)及专业背景

总之,影响展览以何种面向展示宗教物件依各个展览的具体情形而定(表五):第一,由于台北“故宫博物院”形成了展示艺术作品的惯习、策展人(团队)的专业背景以艺术背景居多、台北“故宫博物院”拥有较多品质较高的精品文物,该馆的宗教物件往往倾向于展示为艺术作品;第二,受到馆所的创办人及历任馆长的理念、策展人(团队)的专业背景、馆所展品的品质等方面影响,宗博馆的宗教物件有的展示为艺术面向,有的则不是;第三,由于受到馆所成立的学术目的、馆所策展人员的人类学和民族学专业背景等因素影响,民族所博物馆的宗教物件往往被当作表征族群文化的标本。

表五//展览艺术面向程度大小比较及主要影响因素

四、总结与讨论

就三所博物馆的六场宗教文物展览来说,物质特征(如物件的精致程度、物件是否为原作)是影响物件展示是否为艺术的因素。不过单个物件的品质不是影响物件是否被展示为艺术作品的因素,展览中所有物件的整体情况才会影响展览的艺术面向。宗博馆、民族所博物馆也展示有文物精品,而展览没有以艺术面向为主导。与宗博馆、民族所博物馆相比,台北“故宫博物院”的精品文物较多,促成了台北“故宫博物院”策展人(团队)艺术面向的展示倾向。

实证研究案例表明展览物件被展示为艺术的影响因素依具体情境而定,没有表现出统一的理论观点。就公立博物馆(台北“故宫博物院”)来说,展览艺术面向的主要影响因素是馆所的展览惯习、策展人的专业背景、被展示物件的整体品质;就私立博物馆(宗博馆)来说,馆所的创办人和历任馆长的理念、被展示物件的整体品质、策展人的专业背景是宗教物件是否展示为艺术的影响因素;影响高校博物馆(民族所博物馆)的主要决定因素则是馆所的宗旨、策展人的专业背景等。

博物馆宗教文物展览是否展示为艺术作品存在机遇和概率问题。同一件宗教物件在不同博物馆展示,可能展现出不同的“生命历程”。当同一件宗教物件在台北“故宫博物院”展出,鉴于该馆展出艺术品的惯习、策展人的专业背景为美术史等因素,该宗教物件很可能转变为艺术作品;如果被宗博馆展出,鉴于馆所的宗旨与策展人的不同专业背景,物件是否展示为艺术作品则不确定,有时展示为艺术作品,有时展示为宗教的神圣物或族群文化;如果被民族所博物馆展出,鉴于该馆宗旨为民族学的学术研究目的、策展人的专业背景为民族学、人类学、社会学,该宗教物件则很可能作为某一个群体文化的标本展示。

为了避免博物馆的美术馆化、宗教文物千篇一律展示为艺术作品等问题,博物馆可以从以下三个方面着手:一是博物馆应具有明确的宗旨和定位,并呈现差异化,博物馆的活动贯彻博物馆的宗旨和定位;二是依据展览面向选择不同专业背景的策展人,不仅仅局限于考古学、艺术学相关背景,应依据博物馆的资源特色吸纳诸如宗教学、社会学、人类学、教育学等专业背景人员参与展览策划;三是展览策划应制定核心的展览面向,贯穿展览目的、展览的陈列与设计、展览文本内容三个层面,展览评估时也可依据展览面向对展览的三个层面进行评估。

从博物馆与观众互动的角度来看,博物馆展览以观看活动为中心、以实现意义建构为目的。展览活动本身的这种特质使得宗教文物展览容易走向美术馆化。避免博物馆美术馆化的主张,不是要求展览抛开物件的美学特性展开叙事,而是期望不同的展览通过物件的艺术性以实现宗教面向、民族学面向、民俗面向等多种主题叙事。多数展览不以展示物件美感为目的,而是以呈现各自独特的视角为目的,艺术性可作为展览叙事的手段。正如宗教场所常常运用艺术来实现精神意义,展览也可以展现物件的艺术性来建构其他面向的意义。

无论中国大陆地区还是台湾地区的博物馆,不同级别的博物馆拥有的馆藏资源、社会资源不同,可采取不同的展览定位。资源丰富的博物馆常设展展出文物精品的几率较高,凭借展品的优势,其展览仅以艺术面向展出也是其他馆所无法企及的。受资源限制的博物馆则可通过差异化的展览面向,着力于展览叙事,来提升竞争力。对于宗教文物展示,大陆地区的博物馆若以国家、民族利益为导向,可展示的主题有宗教文物中的中华传统工艺,如外国宗教中的中国陶瓷技艺、织绣技艺等;也可展示宗教的中国化,如展示宗教融入中华文化的具体表现等。