落寞老井

1

“老三,放月假回来呀,一路辛苦了哦。”

“二伯,不辛苦,您提水呢。我帮您提回家里吧。”

“哦,不用了,不用了,就在这里,很近,你赶紧上去回家吧。”

“那行,我马上就上去,您慢点哟。”

今天是月末,我刚刚放月假从学校回到村里。这是我的村,我出生的村,我生活了十几年的村。村的名字很古怪,叫作古石村。一看这个名字就知道跟石头有关。的确,村里到处是大小不一、形状各异的石头。

曾经听爷爷说起过,我们村之所以叫古石村,是因为在村的东北方向有一块巨石。

我问爷爷:“为什么我们村叫作古石村?”

爷爷对我说:“在很久很久之前的一场暴雨之后,这块巨石像是获得神力,瞬间浓烟滚滚,“砰”的一声,它就从地里面冒了出来。后来巨石的故事传到了外面,那时候每天都有外地的人来到村里观看这块石头,大家议论纷纷,有的说这是一块古石,有的说这是一块奇石,有的说这是一块怪石……再后来传着传着,我们村就被叫成了古石村了。”

巨石是立着的,长约5米,宽约3米,高约10米,远远看去如同一幢高耸的大厦矗立在那。任凭日晒雨淋,风吹霜打,电闪雷击。白昼交换,四季轮回,巨石始终丝毫不动,丝毫不损。

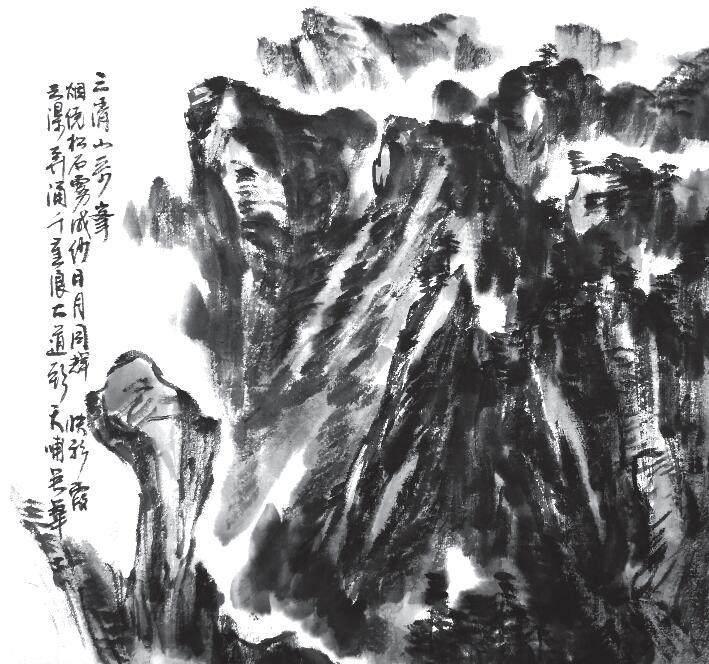

村子坐落在崇山峻岭之间的大峡谷。村南村北以及村西,三面环山,村东与更高的连绵不断的山远远相望,可谓四面环山。地势西高东低,所以村里的房子大多坐西朝东,村民也就大多日出而作,日落而息。

村的东面有一条最初的,也是唯一的出入村子里的马路,虽说是一条马路,实际上是祖辈们用锄头挖出来的一条土坯路。马路从省道接入,从接入口开始,这条马路就很少有平坦的路段,大多沿着山体左转右拐,尽量避免直上直下,大多是蜿蜒顺势而上,直到村口的停车场。每次走这条马路,都会让人产生不一样的心情。在春天,尤其是阴雨连绵的时候,黄泥充斥着整个马路,谁也不愿意这个时候从这里走一趟出远门。在初夏,马路已经长满了青草,青草中也会夹杂开着一些不知名的野花,站在村口那几块大石头上面望去,整条弯弯曲曲的马路像一条迎风招展的彩带,彩带上经常有出门劳作的村民走动,从踩出来的痕迹便可知道,大家在这个时候是非常愿意来马路上走走的。在深秋,特别是秋高气爽之际,青草野花早已褪去,留下的只是萧条的枯草和黄土,然而正是这一片片枯草和黄土却构成了一条金灿灿的马路。风啸之时,漫天翻滚的不知是枯草还是黄土,或许更多的是尘烟滚滚,谁又会在这时候去凑这个热闹呢?在寒冬,马路上一派萧条,空空荡荡,不时传来几声鸟的悲鸣,让马路显得更加寂静悲凉。

东面除了这条马路之外,其余都是良田沃土。受地势的影响,村里大多数的梯田都在村的东面,每到春耕之际,家家户户牵着牛扛着犁,对自家或者邻里的水田进行翻耕。整个村东面的上空不时传来“嘿”“吁”“嚯”“哟”之声,那一片片梯田也布满了忙碌的背影,整个东面热闹非凡,一年的希望之种也在这忙碌的时候精心种下。此时的情景在几个月之后仍会再一次出现,只不过那时就是丰收的喜悦了。

村的西面,也是村的后面,是山。山的名字叫作白麓岭,这座山是连绵群山的主峰,主峰之下就是我们的村子。我小的时候问过爷爷这座山有多高,爷爷没有一丝犹豫就告诉了我这座山有三千米。那时候对于三千米的概念并不清晰,总以为高耸入云的这座山应该有三千米,毕竟爷爷不可能说假话骗我。直到我学习地理知识后,在地理教科书中发现,那些高达三千多米的山峰都是著名的山峰,哪怕它是二千多米也是可以查得到的,而我却怎么也找不到自己村里的白麓岭。于是从地理老师那里了解到,其实二千多米的山都是比较高的山了,更不用说三千米。虽然村后面的白麓岭没有三千米,也没有二千米,但是几百米总还是有的。

在山的两侧各有一条从村后延伸而上的山道,一条通往山顶,一条通往山后。通往山顶的这条路,途经村后的公家小山,小山在很久以前全是松树,常年绿油油的一片,无论从哪一个方向望去都让人有一种置身于绿色海洋中的感觉,风吹绿浪汹涌。后来不知道什么原因,松林燃起了大火,火海滔天,整个村子被灰蒙蒙的浓烟笼罩了三天三夜。大火之后的第二年,整个小山奇怪地长满了映山红,每到春暖花开之际,小山的映山红也开始绽放。从那时起,每年春天,血红的映山红铺满整个小山,村子的上空也通通泛红,如同映山红开到天空,成了天空之花。顺着这条路,也许会艰难地爬上一到两个小时才会到达山顶,当到达山顶时,一阵阵心旷神怡的感觉便会油然而生。

山顶并非真正的山顶,而是令人意想不到却能令人心胸开阔的草原。如果是在春夏之际,一定能看到成群结队的牛羊和翩翩起舞的蝴蝶,更能将云海奇峰,、如画之景尽收眼底,就像童话世界充满奇幻却又如此逼真。不过让人意外的是在这个如草原般的山顶的中央立有一块像一座小山的巨石,巨石正前隐约可见一个不大不小的坑。

村的南面和北面各有一条通往邻村的山路。山路翻过山腰,穿过山谷,连通着南北邻村。

这次放假回到村里的时间已经接近黄昏。村里已经没有了落日,只有晚霞散发出的光红彤彤映在天边。我是在路过那条由一块块长方体石块铺成的村中主道时,正巧碰到了正在提水回家的二伯。二伯提的水,正是从村中央那口老井里打出来的。

村里还有四口老井,分别分布在村的东南西北四个方位。南北两口井,具有季节性。每到秋冬之际,两口井的井水缺少,稍有干旱之际,井水则会退去,井底也随之裸露,不能为民所用。村东面的老井,雖常年流水不断,但因为地势低洼,其周边大多是水田,所以其水质不佳,口味略显苦涩。村西面的老井,地势是最高的,水量也不是很大,除了临近的几户人家时有打水之外,很少有人去取水。而村中央的老井,虽然和其他四口老井同处一片天,同在一片地,但是有着天壤之别。村中央的老井,井水冬暖夏凉,清甜可口,流水长年不断,默默地滋养着整个村里的人。它就像是一位伟大无私的母亲,用她源源不断的奶水喂养着她的每一个婴儿。爷爷曾经告诉我,因为村中央的这口井养育了整个村子,于是老井也就成了它的专用名字。

2

老井最初并不是冬暖夏凉,清甜可口,长流不息。它也浑浊过,苦涩过,断流过。直到有一天,村里发生的那件事。事后,老井彻底改变,变成了如今的冬暖夏凉,清甜可口,长流不息。

这件事现在很少有人知道,而我也是从爷爷那里得知的。在很久很久以前,那时候村里只有几户人家,现在村里的另外四口井还没有打造出来。那时候白麓岭侧后方也只有少许的几户人家。

有一天,村里一位李姓老人突然去世了。李家大儿子李福从外地请来了一位李先生,来给老人寻找墓地。

李福领先生在村里四处寻找上佳的宝地,却始终没能如意。先生看向了白麓岭,对着李福说道:

“李先生,介不介意让老人家葬在山顶上面。”

“会不会对村里造成不好的影响?”李福担心地询问起来。

“有一丁点小影响,但问题不大。”

“此话当真?没任何影响?能确保没任何影响吗?”李福再一次问了起来。

“我以我名声和性命担保,绝对没问题。”李先生斩钉截铁地说。

李福将信将疑领着手拿着罗盘的李先生走向了白麓岭山顶。在路过一片竹林时,先生随手扯下了一根细长的枯死的竹子。时间已经来到傍晚,李福和先生也来到了山顶。先生拿着罗盘在山顶勘察了一番。指着一处说:

“这里正好,位置开阔,前有腾云驾雾,后有巨石如山,这块巨石就是靠山,左边长河如游龙,右边山湖如浩海,这是一个上好的位置。老人家在此,必定造福后代,福延古石村。”

“如此甚好,如此甚好。”李福听得两眼发光,于是高兴地说道。

此时,李先生半蹲在地,双手用力,把随手从路上扯来的细长的枯死的竹子插在了泥土里,并示意让李福也蹲下来。

“明天早上赶在太阳出来之前,不能太晚了,你喊几个信得过的人和你一起悄悄地来看看这根竹子有没有发芽,如果发芽了,说明这块地已经可以启用了,你们就做好记号,”李先生轻声地说。

“好的。”

“记住,一定要把其他人早点喊来,不能太晚。”李先生对李福再三叮嘱,接着拿出了一把小铲子,在这根枯死的竹子旁边挖出一把泥土用布包好放进了口袋。

第二天早上,李福带着几个要好的兄弟来到了昨天插下竹子的地方。让人奇怪的是竹子没有发芽,但仔细一看又好像有发过芽的迹象。李福望向了远方,太阳早已升起。

下了山,回到家。李福把看到的一切说给了李先生。先生很是惊讶:

“怪事,难到我看错了?还是隔墙有耳,还是……”

“先生是远近闻名的人,不会看错吧?”李福问道。

“应该错不了,走,我们再去后山顶看看。”李福和先生再次来到了山顶。

枯死的竹子依旧插在那里。先生拔出竹子,让人惊讶的一幕发生了,这根枯死的竹子其地面以下的部位已经开始发芽长根。看到这一幕,李福和先生陷入了沉思。

“快,回家,地面上的芽一定被人动了手脚,赶紧回去。”先生稍作思考后,拉着李福边走边说。

回到家,李先生急忙拿出了昨天用布包好的泥土,慌张地问着李福:

“村里用的水哪来的?”

“离这不远的地方,那有一口井,村里都在那打水。”李福回答道。

“行,快去井那里。”

李福带着风水先生一路小跑来到井旁。李先生快速解开了包裹好的泥土,右手抓起一把泥土,嘴里念念有词地把泥土撒到了井里。

“山顶的那块地肯定是被人动了手脚,我们得赶在他们启用之前先使用上,所以把泥土撒在井里,希望那块宝地能在这口大家都在用的井里有所体现。”先生向李福说道。

七天后的晚上,白麓岭山顶电闪雷鸣,村里人议论纷纷。第二天早上,为了一探究竟,李福带着几个年轻人上了山顶。李福几人来到山顶时发现,昨天夜里电闪雷鸣的地方竟然是七天前他和李先生插那根枯死的竹子的地方。只不过现在这里已经成了一个不大不小的坑,坑的旁边散落了几块奇怪的木板。此时,从白麓岭另外一个方向也来了一伙匆匆忙忙的村民,他们是隔壁村的。走在最前面的那个脸色苍白的男人,突然猛地一下跪到坑前,放声痛哭着:

“爹爹,我对不起您啊,我不应该偷听别人谈论这块地儿,我不应该偷偷地把那些竹芽拔掉,把您葬在这块土地,啊……啊……啊……。”

这个时候李福才明白,为什么那根枯死的竹子地下那节发了芽,而地上的那節却没有。

在白麓岭山顶电闪雷鸣那个晚上之后的第三天早上,李福提着桶到井里打了水,在井旁,他蹲下来,扶着桶,探着头,喝了一口水。他惊讶地发现,井水不再是以前那样涩,那样苦。相反的,井水甘甜可口,好像放了糖一样,井水也第一次从井口慢慢溢了出来。

也就是从那时起这口井变成了如今的冬暖夏凉,清甜可口,长流不息。也就是从那时起白麓岭山顶上那个不大不小的坑一直到现在都在那里没有变化,唯一变了的只是坑里长满了绿油油的野草。

3

我的家离老井只有几米之隔,家在高处,井在低处。从家向下走十来步石梯,然后再往左在用长长的石块铺成的巷道上走五米就来到了老井所在之处。坐在家里的大门槛上便能看到每天来来往往打水的情形。也因此,发生在老井的任何事情我家是最先知晓的。

随着夏天的到来,老井成了村里最为热闹、最有故事的地方。一天当中,早晨和傍晚的老井是最热闹也是最繁忙的。每天早晨,太阳刚刚照进大门的时候,村里每家每户都会有人挑着水桶到老井来打水。来到老井时,大家也习以为常地十分默契地相互打着招呼。

“来啦,来打水了。”

“哎,来了,你也来了啊。”

然后又各自谦让着让对方先打水。

“你先打,我不急。”

“不,还是你先打,我比你近。”

虽然来打水的人很多,但大家无须排队,以村里先远后近、先急后缓特有的秩序井然有序地打着水,挑着水。

早晨除了大家都在打水挑回家里之外,还有一些人也赶在早晨来洗菜,把一整天的菜都洗干净。我曾经坐在家门口看到过母亲和村里另外几位大娘洗菜的奇怪一幕。后来我才明白,那可能是作为母亲特有的智慧之处。

一天早晨,母亲看到村里几位大娘拿着菜到老井来洗,于是母亲也手挎着菜篮,菜篮里放着十几根红萝卜到老井去了。

“几位大姐也来洗菜了呀。”母亲说。

“是啊,妹子,你也来了。”一个大娘应声答道。

“哎哟,大姐,你这个丝瓜好新鲜,好嫩哦。”母亲笑着说。

“哈哈哈,刚刚从地里摘的,家里有没有呢?没有的话拿几根去吃吃。”大娘也笑着说道。

“大姐客气了,我这里有些红萝卜,你也拿些去尝尝。”母亲接过丝瓜,顺手拿了几根红萝卜递给了大娘。

另外几位大娘也过来了,手里也拿着菜。

“哎哟,你们家的茄子真好啊。”

“哟,这个四季豆好好哦。”

“喜欢?拿点回去给小孩子尝尝。”

“你太客气了,这怎么好意思呢,来,拿一点豇豆去。”

十几分钟后,母亲挎着篮子回到了家里。那几位大娘也笑着离开了老井。我看到了母亲菜篮子里的红萝卜只剩下了三四根,却多了一些丝瓜、茄子、四季豆、豇豆,还有一些其他的蔬菜。

夏天傍晚的老井是那些还没长大的小男孩和他们父亲的老井。这个时候,老井没有了早晨那么多打水的人,也没有了那么多洗菜的人。于是,忙碌劳累了一整天的男人带着自家没长大的小孩,拿着香皂,提着水桶,拿着水盆走向了老井。

有时候放学回到家我会看到这样一幕,三五个男人领着七八个小男孩来到老井,一刻也不停歇便开始准备洗澡。大男人们说说笑笑地先把水提到老井旁边那块地,那块早晨村里人洗衣服和洗菜的空地,然后把水倒在水盆里,脱去小孩子的衣服和裤子,让小孩子光着屁股自顾自地玩着水。这个时候小孩子也就没有了那么多顾忌,相互间耍水玩才是唯一的快乐。

小孩子开始玩耍,大男人们开始洗澡了。

大男人们从老井打起水,提到空地,又把水举到头顶,将水直接从头顶冲下来,放下桶,涂抹香皂,让泡沫从身上流走。一桶又一桶水从老井打来,一桶又一桶水从头顶冲下,冲走一天的疲惫也冲走一天的愁绪。十几分钟后,大男人们收起水桶、香皂和水盆,领着自家的小孩,相互点起了一根烟,平静地往家里走去。

4

炎热夏天的中午,村里处处闷热。树上的知了没有了“吱呀吱呀”的叫声,房顶的瓦片上热浪腾腾一片缭绕,分不清楚是瓦片太热产生了热浪,还是热浪让瓦片沸腾。此时,连圈养的畜生也张着嘴不停地喘息。

每到这个时候,家里圈养的猪也开始昏昏沉沉。父亲总会从老井提来水冲在猪圈,让猪圈的温度降下来。一天中午,和往日的中午一样,父亲先走进猪圈观察了家里养的四只雪白的母猪。四只母猪是从二姨家里领养的,领养的时候还是四只白白嫩嫩的小猪仔,在母亲的心细照顾之下,如今它们已经长成了白白胖胖重达两三百斤的母猪了。猪圈里闷热难耐,父亲进去不到一分钟,衣服已经湿透。四只母猪张着嘴安静地躺在猪圈里,其中两只平稳缓慢地喘息着,耳朵有规律地拍打着。另外两只呼吸急促,一动也不动,父亲见状连忙朝母亲喊道:

“哎,你快些来,感觉两只猪不对劲,快来看看。”

母亲飞速跑到猪圈。父亲指着呼吸急促一动也不动的两只猪说:“就是这两只。”

母亲立马蹲在了这两只猪的旁边,一边双手轻轻地抚摸着那两只猪,一边着急地喊着:“老三老四你们俩怎么了?快醒醒啊。”母亲像是在跟人说话一样。此时,另外两只猪听到了母亲的声音,便很快地站了起来走到了母亲身边嗅了嗅。母亲又如同跟人交流一般,对这两只猪说:“老大老二,你们俩看看老三老四是怎么了。”两只猪好像听懂了,点了点头,发出了“哼哼”的声音,并用猪嘴拱着躺在地上呼吸急促一动不动的那两只猪。

母亲看向了父亲,对父亲说:“你说这可咋办啊?”

“应该是中暑了,我去喊人来,不要慌,你先等一下,再看看怎么办。”

不一会儿,德祥二伯跟着父亲来到了猪圈。二伯是村里读书最多的人,村里很多事情都是他在帮忙处理。二伯走进猪圈,看着两只躺在地上的猪,擦了擦汗,说道:

“不用担心,没事的,天气太热了而已,把温度降下来就好了。先这样子,你去找一个碗片来,给这两只猪放放血。”二伯示意父亲去找一個破碗来。

父亲从家里拿了一个碗递给了二伯。二伯把碗摔烂,拿起一片锋利的碎片,走近了那两只猪。他左手揪住猪的耳朵,右手用碎片轻轻地在猪的耳朵上划了一个小口,用力挤压了一下,血,暗红色的血流了出来。接着和父亲说道:

“血出来了,没事了,行了。去提几桶水来,把猪槽倒满,太阳落山的时候把猪圈的屋顶全部淋湿。”

父亲送走了二伯,母亲从老井提来了水把猪槽加得满满的。几分钟之后,那两只猪轻轻地晃了晃脑袋,醒来了。母亲欣喜地拍了拍两只猪的屁股,猪站了起来,缓慢地走到了猪槽边上。母亲脸上露出了欢喜的笑容。

就在我家的那两只猪醒来后不久,隔壁孝仁叔叔家的猪实在是受不了猪圈里的闷热,一跃而起,飞出了猪圈,慢悠慢悠地走向了老井。

我坐在大门槛上,看着那只侧身零星几处黑色斑点、屁股肥大的猪正在靠近老井。猪的尾巴左右摆动,屁股也跟着左右摇摆,它加速跑了起来,试图跨越老井。

“妈,快看,那只猪要跨过老井。”我急忙把母亲喊到了大门。

“哎呀,不得了,那只猪要搞坏事。”母亲出了大门,想把猪引开。

“啰……啰……啰……”

虽然母亲在极力引开那只侧身有黑色斑点的自己偷偷飞跃猪圈门的猪,但是在随着“扑通”一声之后,猪没能跨越老井,下半身却掉进了井里。

“哦豁,猪掉进老井里去了。”我似乎有点高兴又有点担心。父亲听到了我的喊叫声,也从家里出来,往老井跑去,我也跟着跑了过去。

“孝仁,你们家的猪掉老井了,快点出来啊。”父亲边跑边喊着。

孝仁叔叔先是惊讶地“啊”了一声,见父亲跟我跑到了井边,他也匆匆忙忙跑了过来,孝仁叔叔的老婆田妹也跟在后面小跑着。

猪的上半身还搭在井边,嘴巴不停发出害怕的叫声,两前蹄还在慌乱地挣扎。由于两后蹄已经落水,又是悬在水中没着地,根本没法使上劲,接着又是“扑通”一声,猪翻倒到了水里。此时,这只猪已经在慌乱中完全掉进了水里。

猪在水里惊慌失措地尖叫,猪每尖叫一声就呛一口井水,每呛一口井水就使劲挣扎,越挣扎猪越往下沉。看着猪不停地尖叫,不停地挣扎,孝仁叔叔在井边不知所措。

人越来越多,已经把老井围得水泄不通。大家七嘴八舌不停地说着各种方法想把豬捞出老井,可每一个方法都被否定被放弃,总之没一个方法可行。猪在此时,在被黑压压的人群围观之下,已经沉到了水里,只露出了半个脑袋。这个时候,二伯也来到老井,他看了看吵闹的人群,看了看沉在水里的猪,大声说道:

“我说,大家不要吵了,再吵猪都要过去了。”

大家逐渐安静了下来,二伯继续说:

“孝仁,你去找个大网来,快点啊。”

大家窃窃私语,不知二伯用意。

“网来了,网来了。”孝仁叔叔气喘吁吁抱着一张大网跑来。

“整理一下,把网丢到井里去。”二伯说。

“丢到井里去?”大家一脸疑惑。

“对,丢到井里,快。”

大家你看我我看你。

“哎呀,听我的,不要装糊涂。”二伯夺过网,扔到了井里,继续说:

“把网丢到井里,我们在井边假装造势去打捞这只猪,好让它钻进网里,困住它,然后我们把猪和网一起拖上来,再把它抬到猪圈里去。”

“哦哦,原来是这样子哦,这个法子好,这个法子行得通,看来还得是您啊!”

果然在大家假装打捞之下,猪很快钻进了网里,然后四五个男人把猪从井里拖了出来,又抓猪耳朵的抓猪耳朵,拽尾巴的拽尾巴,提网子的提网子,一群人把猪抬进了猪圈。

猪已经出了水,可井里已经被猪屎弥漫,杂物漂浮,浑浊不堪,老井需要彻底的清洗。田妹阿姨回到家里取来了水桶,母亲也从家里取来了水桶,并提了一大袋石灰粉。田妹阿姨用手把井里的树叶、杂草全部清理了出来。母亲则站在井边开始用水桶一桶一桶往外倒水。这个时候,二娘穿着雨衣带着雨冒拿着瓢盆也加入了清洗老井的队伍。随着水一桶一桶、一盆一盆地往外倒。大娘来了,孝仁叔叔来了,四叔来了,我也加入了清洗老井的队伍。清洗老井队伍的人数越来越多,多到后来井边完全不够站,大家也就只好轮流着打水倒水。大约半个小时后,老井的水已经被往外倒掉了大半。人站在井边已经够不着井水,为了尽快把井里的水打完,孝仁叔叔和四叔纷纷跳到井里,先用桶打好水,再把桶往上传递给井边的人,井边接到水的人再把水倒到外面。等到水慢慢减少时,又用盆舀水装到桶里,然后再把桶传给井边的人倒掉。大约又过了半个小时,直到把瓢也用上时,井里的水已经没有多少了。接着,孝仁叔叔和四叔从井里爬了上来,田妹阿姨则下到了井里。她用刷子把井刷了几遍,又用水把井冲洗了几遍。然后爬出来,换母亲下去。母亲把井里的污泥用瓢和盆舀出来,递给了井边的人。最后把石灰粉撒在了井里的墙壁和死角,终于在村里人的集体劳作下,老井被清洗得干干净净。

看着一个个满身湿透、有气无力的人儿,田妹阿姨满是歉意地说:

“今天给大家添麻烦了,真是对不住,今天晚上大家就到我家吃饭吧。”

大娘说:“田妹,你这是说的什么话,老井是大家的老井,怎么能去你家吃饭呢?大伙说是吧?”

“对对对,就是,我们还是赶紧回家换衣服去吧。”

“真是不好意思,那就去我们家里喝茶吧。”田妹阿姨继续说道。

“喝茶可以,我昨天还想去你家尝尝你们的新茶叶,哈哈哈。”二娘打趣道。

“那就这么决定了,大家换好了衣服就来吧。”

“行,就来。”

“要得,要得。”

太阳西落,又到了傍晚。经过几个小时的蓄水,老井里的水已经恢复到了原来模样,只不过水面漂浮了几处石灰粉。

5

自从孝仁叔叔家里的猪掉进老井里之后,离老井近的几户人家都把猪圈的门闩高了。从此,再也没有猪或者牛或者羊等掉进老井。第二年夏天,村里先是遭遇了干旱,之后又是暴雨连连,可以说,村里遭受了前所未有的灾难。

那年夏天,我放假回到村里,离上次回村已经三个多月了。此时的父亲和母亲早在年前就去广东打工了。我还是傍晚抵达村里,依旧路过老井,这个时候井里的井水已经只剩下不到一半。我把绳子系在水桶上,然后将系了绳子的水桶放到了井里,牵着绳子荡了荡水桶,水桶倾斜入水,我顺势把水桶提了上来,打了半桶水。接着,用瓢舀起痛快地喝了起来,水还是那么的清甜可口。

回到家我放下书包,连忙去了爷爷家,爷爷正在吃晚饭。晚饭后和爷爷聊起了今年夏天的天气和老井。

“爷爷,老井怎么只有一半的水?”我疑惑地问起了爷爷。

“老井有一半的水,已经是我们村的福分了,至少还能勉强有口水喝,其他村连喝水都成问题。”

“为什么会这样?”

“你可能不知道,今年天气怪得很,前几个月没下半滴雨,天天太阳,村里的小河小溪断流,连村里的池塘水库都快要见底了。后来又天天暴雨,房屋都被冲垮好几间。”

“那村里的庄稼呢?”

“还庄稼,早在干旱开始的时候,村里的年轻人都去广东打工了,今年的庄稼没法种,老井的水也没有多余的流出来。”爷爷望向了村口的方向,长叹了一口气,继续说,“哎,估计以后都很难再种了。”

我没明白爷爷的意思。

“哦,对了,之前下暴雨的一天晚上,白麓岭有一处山体滑坡,形成了泥石流,幸好老天保佑,泥石流从村旁边冲走而没直接从后山来,否则我们这个村就得被掩埋一半,后果不堪设想。泥石流虽然是从村旁边过的,就是挨着你们那片李树林那过的,但是那天晚上太可怕了,差点被吓死,从来没遇到过。整个村弥漫着轰隆隆、哗啦啦、噼里啪啦的混乱的巨响,大家都觉得白麓岭那里肯定是有妖怪在作怪,哭天喊地冒着暴雨全部摸黑往隔壁村跑,你三爷爷还摔断了腿,现在还躺着呢,想起来就觉得可怕。第二天早上,我们从隔壁村赶来,在路上看到白麓岭的半山腰处,崩裂了一个缺口,然后一路泄下来,沿着山沟,沿着那条河道直接冲到很远。你可以去李树林那看看,那些泥巴、石头、树杈之类的都还在。”

在爷爷的建议下,我打算去看看泥石流冲过的地方。我直接来到了李树林,映入眼帘的一切让我目瞪口呆。泥石流所到之处,寸草不生,不堪入目。从缺口处开始,整个山沟全部被泥石流冲过一遍,到村里时,已经有几十米宽的冲撞痕迹了,我沿着这条几十米宽的痕迹走去,似乎明白了爷爷那声哀叹。一路走去,泥石流冲没了植被,冲烂了沃土,冲坏了良田,冲垮了水塘,冲毁了路基,也冲散了全村的希望。我来到了村口,泥石流像一把巨扇在此打开,原本此时村口是稻苗绿浪滔滔,一派生机。如今却是污泥遍布,乱石穿空,杂木横斜,满是心酸。

第二年春,在县政府的主导下,泥石流全部被清除。泥石流冲过的地方,如同一条深深的疤痕,永远留在了村里。老井也是在第二年春天才开始水流增大,到初夏时才恢复了原来的模样。

我原本以为随着夏天的来临,老井热闹的场景也会随之而来,然而却只有孤独的老井在那里安静地流淌,时有村里的老人来打水,老井,显得更老更落寞。

或许,老井是在等待下一个春天的到来。

彭昭曙,笔名彭慕之,1993年出生于湖南桂阳。写小说,现生活于四川成都。