产教融合背景下一种双师工作室的建设与管理模式

——以广州铁路职业学院为例

李哲 伍世英 李助军 许昌

(1.广州铁路职业技术学院 广东广州 510430;2.武汉理工大学 湖北武汉 430070)

党的十九大报告指出,要优先发展教育,落实立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者,完善职业教育和培训体系,深化产教融合、校企合作[1]。根据教育部指示,各高职院校纷纷根据自身情况,积极开办各种专业产业班,制定相应的教学模式,将产业与教学密切结合、相互支持、相互促进,使学校资源和产业资源充分互补,学校企业共同成为集人才培养、科学研究、科技服务为一体的社会服务机构,形成学校与企业相辅相成的一种新的办学模式[2]。

为更好地推动产教融合及教学模式改革,加强校外实践教学基地建设,我国最早的一批教师工作室于2002年在上海宝山区成立,目的就是探索出一条新的校企合作之路[3]。各高职院校也陆续建立了符合自身发展的教师工作室,这种工作室以教师个人为主体,工作内容和教师个人研究方向一致,目前来看,这些工作室在培养学生技能水平、教师业务能力提升、校企沟通平台搭建方面起到了一定作用,但也存在规模小、形式单一的缺点,还难以满足社会对职业教育产教融合的期望,工作室的优势难以得到充分发挥[4]。2011 年教育部明确提出要在学校建立名师和技能大师工作室,2014年出台的《国务院关于加快发展现代化教育的决定》也强调了推动职业院校与行业企业共建技术工艺和产品研发中心、实验实训平台、技能大师工作室等相关事宜[5-6]。双师工作室的建立是为了能更好地落实各大高职院校立德树人的根本任务,进一步深化产教融合、校企合作的教育理念,同时提高学生职业技能和职业素养、提升教师职业教育能力、改善教师对外服务交流环境,是在教师工作室的基础上发展而来的一种新模式[7]。在产教融合大背景下“双师工作室”这一教学模式在高职院校中建设与运行势在必行[8]。

广州铁路职业技术学院由铁道部移交广州市政府管理以来,充分利用自身特色优势专业、产业背景,在双师工作室建设与管理方面一直积极尝试摸索,取得了一定的成绩。双师工作室以落实立德树人根本任务,深化产教融合、校企合作为目的,践行和弘扬学校“一训三风”,遴选了一批职业道德高尚、技艺技能精湛、育人水平高超的“双师型”名师,组建了一批校级“双师型”名师工作室和技艺技能传承创新平台,突出“双师型”教师个体成长和“双师型”教学团队建设相结合,形成了广州铁职院教师专业发展、技艺技能传承创新和高层次人才队伍培养新范式,打造了一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质“双师型”教师队伍。现以广州铁路职业技术学院典型的优秀案例——机电工程学院李助军教授的“交通装备表面技术双师工作室”为例,就产教融合背景下双师工作室的建设与管理模式进行介绍,为其他高职院校双师工作室的建设与管理提供参考借鉴。

1 双师工作室介绍

李助军教授的“交通装备表面技术双师工作室”主要开展两个方面的工作:交通装备中的机械摩擦学与表面技术、创新方法普及与高职创新人才培养。

1.1 工作室建设意义

摩擦磨损普遍存在轨道交通装备中,而摩擦消耗了世界一次能源的1/3 以上,磨损导致了约60%的机械材料损耗。轨道交通的大力发展给轨道交通装备行业带来巨大市场,同时也给如何在“创新、协调、绿色、开放、共享”五大理念下发展轨道交通装备提出了更高的要求和挑战。工作室主要面向交通装备制造维修领域,特别是对该领域内的表面技术,如减摩耐磨、修复技术相关问题进行研究,意在把最新研究成果应用在轨道交通装备中,通过控制摩擦、减少磨损、提高零件寿命,达到减摩节能、耐磨延寿、再利用的目的,对车辆的安全运营与轨道交通绿色发展有一定的促进作用。

1.2 产教融合基础优势

第一,借助产教融合的东风,工作室与众多轨道交通类企业建立了合作关系,有较好的校企合作基础。2013年工作室成员与广州铁路(集团)公司、广州电力机车有限公司、广州南车城市轨道装备有限公司等企业联合成功申报了轨道交通装备与控制技术协同创新研究项目;2015年与中车广州电力机车有限公司立项为市级电力机车维修技术产学研基地;并已建成多处校外实践基地,有效扩展了学生的专业视野。

第二,工作室模式依托产教融合框架,充分利用了企业资源。工作室位于花都工学示范园,这里有许多制造企业,能随时提供大量经验丰富的工程技术人员到教学一线,给学生讲授最新的制造业技术发展方向以及生产现场应具备的专业知识和需要注意的事项。以广东省轨道交通装备公共实训中心和广州市第二批学术创新团队(面向轨道装备的减摩抗磨及修复技术研究与应用)成员为基础,打造拥有良好团队基础和硬件条件的队伍。

工作室有校企合作基础、有平台、有合作机制,开展了多种产教融合项目。与企业、科研院所积极展开合作,成立了院级“李助军-朱繁康双师工作室”、院级研究所、院级应用技术协同创新中心、市级电力机车维修技术产学研基地等平台,团队立项为广州市教育局第二批创新学术团队。与广州市华腾汽车配件有限公司开展活塞环PVD技术服务合作,与东莞市天倬模具有限公司工作合作开展中高职师资培训3 期,与电力机车开展订单班4 届,与广州中车轨道交通装备有限公司、广州宇喜资讯科技有限公司等公司开展现代学徒制试点工作。

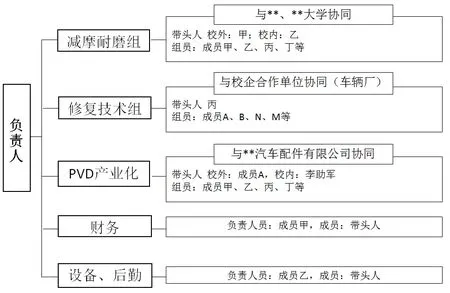

1.3 工作室成员组成

工作室成员以青年骨干教师和博士为主,总人数17 人,其中教授2 人、副教授4 人、高级工程师3 人,具有博士学位的8 人,具体结构如图1 所示。近年来,工作室在该领域承担了课题25 项,发表论文60 余篇,获专利26项;工作室从2015年开始从事高职创新人才培养工作,出版了《机械创新设计与知识产权运用》教材,并建设了相应慕课,近年来共指导学生获各类比赛41项,指导学生创新创业项目20项,有很好的建设基础。

图1 双师工作室团队成员组成结构

2 工作室建设目标

在市级创新学术团队、市级产学研基地基础上,整合院级“双师工作室”、院级“应用技术协同创新中心”和院级“研究所”现有平台和资源,与企业共建市级“双师工作室”。与佛山市南海区华恭金属加工有限公司、广州华腾汽车配件有限公司等展开深度合作,承担技术转化1项,解决企业技术问题6项,横向到账经费20万元以上,引4~6 名企业人员进校授课2 门以上,授课30 学时/年以上。利用对外服务及广东省真空学会企业资源,采用“技术开发(生产)+创新人才培养+相关企业就业”模式培养人才25名以上,与3家以上企业签订人才培养协议,即形成技术服务来源于行业,利用技术服务或生产培养创新人才。采用“科研教师组+学生团队”的模式承担具体项目,并以研究项目、创新创业训练项目为依托培养创新性人才,获创新创业、技能竞赛等奖19项以上;完成《机械创新设计与知识产权运用》慕课建设并立项为省级课程,申请专利20 项以上,产生9~12 篇文章,通过项目培养2 名学术带头人和6~7名“双师素质”教师,引进3~4名青年教师加入团队,获省级项目资助人才或称号1 人,立项省级团队1 个;把工作室建成具有“学赛研培”功能的“市内一流”双师工作室,成为学校对外服务的窗口、培养青年教师和创新性人才的平台。

3 工作室建设内容

3.1 教师发展平台和“寓教于研”平台建设

3.1.1 业务方向和平台机制建设

学院已经建立完善的工作室管理制度,设有专项管理岗位,有专项经费支持建设与考核。工作室在学院《广州铁路职业技术学院教师工作室管理办法》《广州铁路职业技术学院双师工作室奖励办法》《广州铁路职业技术学院教科研项目管理办法》等文件的管理下,加强双师工作室的长效机制建设,建立起了协同创新机制和管理模式,在组织机构上建立起工作室负责人全面负责制度,设立财务、设备和后勤负责人、PVD 产业化负责人、减摩耐磨组、修复技术组等。

进一步完善经费管理制度,形成以项目为依托的资金分配机制。集体项目经费由工作室带头人集体商议决定经费划块使用,由工作室财务负责人进行管理,项目负责人签字;各项目组获得的经费由方向带头人与成员商议确定经费划块使用,工作室根据项目视具体情况提成管理经费供工作室未来研究方向使用或维持日常耗材等使用;PVD 产业化横向课题经费由镀膜车间主任提出使用用途,工作室主任确认报财务支付。与合作单位协同合报项目按照学校文件与外单位分成后按照上述方法使用。

进一步建立开放共享制度,科研设备、仪器与成果共建共享,吸引优秀兼职科研人员参与工作室建设。采用“校外学术带头人+校内带头人+科研教师组+学生团队”的模式,以项目为依托打破学校界限,依据项目和各成员研究的特长和方向,进行有机整合,充分发挥团队成员研究特长,形成项目团队,培养青年教师,培养高职创新人才,具体如图2所示。

图2 组织结构示意图

3.1.2 教师团队建设

团队建设目标为:在市级学术创新团队基础上,把团队建设市内一流的轨道交通装备研究创新团队,最终立项为省级团队,具体如下。

(1)带头人培养。

通过3 年的建设,发表文章2~3 篇,申报专利或实用新型专利1~2项,职称晋升为教授,在专业建设和科技研究等方面在省内形成一定的影响力,获省级项目资助人才或称号。

(2)团队梯队建设。

建设期间引进1~2名青年教师加入团队,培养3~4名双师素质教师,完成3~4篇论文,专利或实用新型专利7 项,2~3 名团队成员晋升高一级职称;在研究分方向上培养出1~2 名有培养前途的青年带头人,能带领小组团队独立地从事科研服务工作;在涂层车间主任培养方面继续加强科技成果转化和对外服务,通过3年的实际科技成果转化和产业化磨练,使其成为行业内有一定水平的“双师型教师”和对外服务主管。

3.1.3 协同团队建设

对接研究方向,采用“校外学术带头人+校内带头人+科研教师组+学生团队”的模式进行协同工作,科研设备、仪器与成果共建共享,形成对协同校外带头人的有力支持,提高带头人在国内外的知名度,形成共赢格局。建设期内完善“修复技术方向”方向团队,聘请校外相关专家,与校内团队融合后在轨道交通装备维修领域,特别是修复技术方向形成研究特色,如维修工艺、修复零件检测、修复零件的机械加工等。

3.2 校企合作平台建设

3.2.1 企业深度合作,产教融合建设

(1)加强与现有合作企业的深度合作。

与佛山市南海区华恭金属加工有限公司、广州华腾汽车配件有限公司、广州电力机车有限公司等围绕交通装备展开合作。加强与广州市华腾汽车配件有限公司在PVD涂层产业化方面的合作;加强与广州车辆厂、广铁集团维修段等的合作,寻求在维修领域特别是在修复方向的合作。

(2)加强与行业协会交流合作并开发新合作企业。

利用负责人为广东省真空学会理事、广东省机械工程学会摩擦学分会副理事的有利条件,加强与会员单位和交流合作,开发新合作企业并展开深度合作,积极引入“能工巧匠”“技能大师”“企业工程师”进校授课和开展技术服务合作。最终形成技术服务来源于行业,利用技术服务或生产培养创新人才,其培养人才的标准就基于行业的人才培养模式。

通过与行业企业合作,3 年承担技术转化1 项目,解决企业技术问题6项以上,横向到账经费20万元,引兼职教师进校授课2门以上,与3家以上企业签订人才培养协议,培养人才25名以上,授课30学时/年以上。

3.2.2 校校协同合作建设

(1)深入与华南理工大学合作。

通过信息协同和资源协同,加强学术交流、沟通项目推进阶段性成果、团队建设、平台构建等方面的交流,形成共建共享科研设备、仪器与成果,把校外学术带头人及研究生引入学院从事课题研究并带领该校高职学生开展技术开发工作。

(2)加强与岭南师范学院的合作。

通过信息协同和资源协同,加强沟通项目推进阶段性成果、团队建设、平台构建等方面的交流,形成共建共享科研设备、仪器与成果,特别是就新型涂层产业化方面的合作。

通过与华南理工大学、岭南师范学院共同承担项目、共同技术研发,产生5~6篇文章,通过项目培养1名学术带头人和3~4名双师素质教师,引进1~2名青年教师加入团队;把平台建设成为学校对外服务的窗口、培养青年教师和创新性人才的平台。

3.3 创新创业平台建设

3.3.1 创新人才培养建设

利用机械加工协会,双师工作室等创新平台,在建设期间使在校学生积极参与科学研究工作。对接工作室承担的科研项目或对外服务项目,采用“科研教师组+学生团队”的模式承担具体项目。如图3 所示,以实际项目为依托进行运行。教师从负责指导的机械加工协会会员中挑选学生形成项目组团队,然后由教师指导该项目组完成相应项目,从而达到锻炼学生目的。例如:承办普车技能竞赛、机械创新设计大赛;学生主持的广东省的攀登计划创新项目、广州市大学生创新实践项目、大学生创新创业实践项目等;参与双师工作室教师主持的纵向项目和横向项目等。

图3 双师工作室创新人才培养模式示意图

利用工作室承担的PVD涂层产业化项目,涂层车间进行真实生产环境培养人才,培养机电设备维护维修工、涂层镀膜操机工、质量检查工等,按“技术开发(生产)+创新人才培养+相关企业就业”模式进行深度产教融合建设。

在建设期内指导学生完成已经立项的5项创新创业项目;以研究项目、创新创业训练项目为依托培养创新性人才,获创新创业、技能竞赛9项以上,申请专利6项以上;完成《机械创新设计与知识产权运用》课程建设并进行应用。

3.3.2 学生培养环境建设

目前工作室共有3 个场所,包括轨道交通装备研究所(生产车间1 个,检测室1 个)、3D 打印创新工作室、李助军-朱繁康双师工作室,总面积约205 m2。目前的运作模式主要是利用机械加工协会进行招新,双师工作室等创新平台进行培养。在建设期间将进一步完善3 个场所的办公环境并进行一些制度建设,从制度上形成有利于创新创业教育、技能竞赛选手选拔和培养、技术技能型人才生产性实训培养。

4 工作室建设保障

4.1 学校出台了工作室专门管理制度

学院已经建立完善的工作室管理制度,设有专项管理岗位,有专项经费支持建设与年度考核。项目在学院有《广州铁路职业技术学院教师工作室管理办法》《广州铁路职业技术学院双师工作室奖励办法》《广州铁路职业技术学院教科研项目管理办法》等文件。

4.2 工作室初步建立内部合作机制

在组织机构上建立起团队负责人全面负责制度,设立了财务、设备和后勤负责人、PVD 产业化负责人、减摩耐磨组、修复技术组等,内部运行已初步建立起了协同创新机制和管理模式。

在经费管理制度方面,形成以项目为依托的资金分配机制。集体项目经费由团队负责人召集会议,集体商议决定经费划块使用,由财务负责人进行管理,团队负责人签字;各项目组获得的经费由项目负责人确定经费划块使用;与合作单位协同合报项目按照学校文件与外单位分成后按照上述方法使用。

科研设备、仪器与成果建立了开放共享制度,吸引华南理工大学苏峰华教授团队等优秀兼职科研人员参与市级学术创新团队建设,与华南理工大学张大童教授共同培养研究生包改磊;采用“校外学术带头人+校内团队+学生团队”的创新模式,以项目为依托打破学校界限,依据项目和各成员研究的特长和方向,进行有机整合,充分发挥团队成员研究特长,形成项目团队,近年来多个单位到研究所进行了交流合作。

4.3 与相关合作企业签订了共建协议

工作室已与“佛山市南海区华恭金属加工有限公司”“广州市华腾汽车配件有限公司”合作企业签订了校企合作协议,双方就建设内容、经费投入、分工与合作等方面进行了落实。

5 结语

在产教融合大背景下,双师工作室是高职院校提高校企合作的一种有效方式。建立符合自身发展特色的双师工作室,制定高效合理的管理模式,有利于提高教师的业务水平,有利于促进地方经济繁荣发展,有利于促进职业教育的健康发展,有利于激发学生的创造力、创新力,并为学生工读结合、勤工俭学创造条件。广州铁路职业技术学院李助军教授的“交通装备表面技术双师工作室”,根据现有条件和管理状况,引入社会上管理和技术较为先进的企业,愿意加盟校企合作,通过利用该校的设备,进行产品生产,在生产过程中引入教学内容,校企共同制订产教结合的实施性教学生产计划,让教师学到技术,让学生加入生产,让生产产生效益,校企双赢,共生共荣。工作室坚持不断总结,力求推动产教融合再上新水平,经过这些年的努力,工作室育人效应得到有效显现,教师水平得到有效提升,校企文化得到有效融合,育人成本得到有效补充。总之,双师工作室提高产教融合效率,根本目的是人才培养。生产是基础,但必须服务于教学,双师工作室管理模式能够处理好产教融合过程中的各种问题,同时做好下列工作:职业学校依靠行业,充分发挥行业在人力资源需求分析和教育教学指导中的作用;职业学校与行业企业实行联合办学,推行“订单”培养;依托专业办产业,办好产业促专业。