《史记》等文献中“所谓”“之谓”“可谓”功能差异考

张雨涛

(上海大学文学院,上海 200000)

由虚词“所”“可”“之”构成的“所谓”“之谓”“可谓”三种组合是古汉语中常见的结构,他们都是古人表达观点、抒发见解的一种常用语言手段。对于这三种结构,前人多是单独针对某个结构的研究,如“之谓”,或者和“谓之”结合起来讨论,如黄广生[1]、丁贞渠[2]、王积德[3]、何乐士[4]等,专门论述了“谓之”和“之谓”的作用及区别,其中以何乐士先生的《论“谓之”句和“之谓”句》最具代表性,充分归纳两种结构的句式种类、语法结构以及语用特点。再如“所谓”“谓之”和“之谓”句,近年来的研究多集中于对现代汉语中的“所谓”用法进行研究,如周巧云[5]、吕为光[6]、李胜梅[7]都致力于探讨“所谓”在现代汉语中的主观化过程和功能演变,对我们研究古汉语中的“所谓”结构有一定的借鉴意义。较早还有夏青[8]简单地讨论过古汉语中“之谓”和“所谓”的位置分布和用法差别。

“之谓”的功能在何乐士文章中总结得十分清楚,多为说话人对某一事件、人物或者观点的看法,带有强烈的主观色彩。“可谓”的功能与之相似,据池昌海的看法,“可谓”的语用功能是对前文中人或事做判断和总结。“所谓”和前两者也大致相同,其处在句末位置构成“所谓X”结构时,大多是对前文内容做出论断或总结[9]。“之谓”“可谓”“所谓”是具有相同功能的一类结构,都是用于说话人发表评议、总结观点的语言方式。前人已有研究表明,在上古汉语早期,《尚书》《诗经》等文献中罕见“谓之”和“之谓”的用例,直到春秋晚期到战国时的典籍才大量出现,由此推测“之谓”等结构是伴随着诸子争鸣的需要才产生。同样,我们考稽典籍,“可谓”和“所谓”在《尚书》《诗经》也罕见,而在先秦诸子中出现大量的用例,说明这类词的分布环境多为争辩说理的语境中。前文研究少有将“之谓”“可谓”“所谓”三个结构一同对比研究,它们的功能都有发表论断、评判,但在不同的典籍分布上,还有具体分的语用环境中都有一定的差别,需要进一步加以说明。我们以《史记》为主要考察对象,此外还广泛参考先秦两汉的其他文献,是为了更好突显这三者的语用功能的差别。

1.适用语境的褒贬色彩差别

从语用功能看,“所谓”“之谓”“可谓”处在句末时都是用于表达说话人的主观论断,但从文献的具体使用看,其各自的评论说明的内容有情感色彩的不同,其语境的使用存在积极、正向褒义和消极、负面贬义的倾向程度差别。三者中最明显的是“可谓”,“可谓”出现的语境往往是积极正向的,所评论的对象一般是说话人所赞许、称颂的事件或人物。根据统计,《史记》中“可谓”使用63次,而其中40次是与积极、褒扬类的人事相关,比例达到63.5%。如:

⑴ 今子大夫修先王之术,慕圣人之义,讽诵诗书百家之言,不可胜数。著于竹帛,自以为海内无双,即可谓博闻辩智矣。(《史记·滑稽列传》)

⑵ 相如一奋其气,威信敌国,退而让颇,名重太山,其处智勇,可谓兼之矣。(《史记·廉颇蔺相如列传》)

对比其他典籍,《汉书》的情况也和《史记》一致,《汉书》中“可谓”使用了61次,而出现在积极、褒奖类的语境中则有39次,比例达到了63.9%;《左传》的情况稍微不同,全书使用47处“可谓”,而明显用于正面赞扬性语境的有15次,比例达到32%,虽然不及《史记》《汉书》,但也占到全部用例的三分之一(《左传》的“可谓”绝大多数用例为中性色彩,我们没有找到明显的批评、贬义向的使用)。如:

⑶ 颍川太守霸,宣布诏令,百姓向化,孝子弟弟贞妇顺孙日以众多,田者让畔,道不拾遣,养视鳏寡,赡助贫穷,狱或八年亡重罪囚,吏民向于教化,兴于行谊,可谓贤人君子矣。(《汉书·循吏传》)

⑷ 君子谓:“郑庄公于是乎有礼。礼,经国家,定社稷,序民人,利后嗣者也。许无刑而伐之,服而舍之,度德而处之,量力而行之,相时而动,无累后人,可谓知礼矣。”(《左传·隐公十一年》)

接下来看“之谓”。相比“可谓”,“之谓”使用在积极、褒奖类语境中的情况就少很多,但总的来看,出现在正面积极类的比例还是要高于负面、消极类的用例,《史记》中“之谓”一共使用了38次,其中明确褒奖、正面类的语境中有8次,而批评、负面性的语境中则使用了1次,正面、褒奖类的使用比例为21%。《汉书》的情况也类似,全书“之谓”使用56次,褒奖、正面类的使用12次,而负面、批评性的使用了3次,前者的使用比例为21.4%,与《史记》相当。“之谓”在不同文献中使用的情况有所差异,不可一概而论。在《左传》《国语》中,《国语》“之谓”在正面、褒扬类的语境里使用8例,负面、消极类的则为2例,前者占到总数17例的47%。但在《左传》的情况却截然相反,总次数为76例,其在正面、褒扬类的语境中出现了20例,而在负面类的语境中却有24例,两者旗鼓相当。但总的来看,“之谓”的使用语境还是更倾向于正面积极的事物,或者褒奖人物,不过相比“可谓”积极类语境的倾向程度要低一些。如:

⑸ 太史公曰:传曰“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。其李将军之谓也?余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞。及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。(《史记·李将军列传》)

⑹ 赞曰:仲尼有言“君子欲讷于言而敏于行”,其万石君、建陵侯、塞侯、张叔之谓与?是以其教不肃而成,不严而治。(《汉书·万石卫直周张传》)

⑺ 众圣辅德,贤能佐职,教化大行,天下和洽,万民皆安仁乐谊,各得其宜,动作应礼,从容中道。故孔子曰:“如有王者,必世而后仁,”此之谓也。(《汉书·董仲舒传》)

最后看“所谓”。“所谓”与“可谓”“之谓”的情况颇有不同,通过考察语料发现,“所谓”更倾向于出现在负面、消极的语境中,或者说“所谓”出现于负面、批评语境的比例要高于正面、褒扬的语境,这一点是和前两者相反的。单以对《史记》《汉书》两者的调查结果来看,《史记》全文有106处用例,其中19处在负面、批评类的语境,而在正面、赞扬类的语境中为10处,前者差不多是后者的两倍。《汉书》共有111处“所谓”的用例,负面、消极类语境中使用了21例,而肯定、赞扬类的语境中有9例,恰好前者也是后者的2倍。这样的结果显然和《史记》《汉书》“可谓”“之谓”的分布情况有很大区别。一些学者如周巧云、吕为光在研究现代汉语中“所谓”结构时,都将“所谓”区分为“所谓1”和“所谓2”两种形式,认为“所谓2”是由表引述义的“所谓1”主观化发展而来,以表示对客观事实的一种负面的、批判的否定态度。杨刚、匡鹏飞也有述及,古汉语中“所谓”比其他“所+言说词”形式有更大几率出现在负面评价的语境中,不过在先秦两汉时期“所谓”用在评述用例的频率总体还较低[10]。结合我们对《史记》《汉书》的调查情况,可以推知至晚在汉代语言里,“所谓”就已经显示出较为明显的用于负面、消极评价的倾向,并逐步发展到了现代汉语中,处于一种杨刚文章所言的主观化连续统中,形成“所谓1”和“所谓2”并列的格局。如:

⑻ 鞠武曰:“夫行危欲求安,造祸而求福,计浅而怨深,连结一人之后交,不顾国家之大害,此所谓‘资怨而助祸’矣。”(《史记·刺客列传》)

⑼ 斯乃上书曰:“今乃弃黔首以资敌国,卻宾客以业诸侯,使天下之士退而不敢西向,裹足不入秦,此所谓‘藉寇兵而赍盗粮’者也。”(《史记·李斯列传》)

(10) 信再拜贺曰:“项王见人恭谨,言语姁姁,人有病疾,涕泣分食饮,至使人有功,当封爵,刻印刓,忍不能予,此所谓妇人之仁也。”(《汉书·韩彭英卢吴传》)

(11) 韩安国曰:“丞相亦言灌夫通奸猾,侵细民,家累巨万,横恣颍川,輘轹宗室,侵犯骨肉,此所谓‘支大于干,胫大于股,不折必披’。”(《汉书·窦田灌韩传》)

从上文的用例来看,可以推知,至少在《史记》中“可谓”“之谓”“所谓”有不同的语境倾向程度,“可谓”在正面、赞扬类的语境中出现频率最高,“之谓”次之,“所谓”使用在倾向消极、否定的语境中的可能性更大。它们虽然都作为说话人评价、论断事物的方式,但依旧有其细微的分布区别。

“所谓”等3类结构在语境分布上的差异如表1。

2.语气词分布与主观性程度差异

除了语境上有正、负面色彩的差异,我们还注意到,文献中“所谓”和“之谓”有许多共现使用的用例。通常在这类语境中,“所谓”所在句充当一类话题,这个话题常常是一句谚语、或者他人的名言,“之谓”所在句即引出所要评论的对象或者事件,构成“(NP)+所谓+X,Y+之谓”的格式,这种格式可以视作“X,Y之谓”的变体。“X,Y之谓”格式自然是一类评述型的句式,带有言者的主观认知,但这种认知的主观性是有整个句式决定的,而如果单看“所谓+X”,则并不具备主观评价的功能,它只是作为一种客观事物与被评论者进行类比。不惟“之谓”,文献中也有出现“所谓”同“可谓”共现的例子,如例句(15),句子的核心情感表达都集中在“可谓”所在句上,而“所谓”句不过是话题式的客观叙述。

(12) 君子曰:“《诗》所谓‘白珪之玷,犹可磨也,言之玷,不可为也’,其荀息之谓乎!不负其言。”(《史记·晋世家》)

(13) 齐子归,以语王曰:“谚所谓老将和而耄及之者,其赵孟之谓乎!为晋王卿以主诸侯,而侪于隶人,朝不谋夕,弃神人矣。”(《汉书·五行志中上》)

(14) 君子谓:“羊斟非人也,以其私憾,败国殄民。于是刑孰大焉。《诗》所谓‘人之无良’者,其羊斟之谓乎,残民以逞。”(《左传·宣公二年》)

(15) 大叔文子闻之,曰:“乌乎!《诗》所谓‘我躬不说,皇恤我后’者,宁子可谓不恤其后矣。将可乎哉?殆必不可。”(《襄公二十五年》)

以上例句中我们大致可以推测出,“所谓”与“之谓”“可谓”两者在主观性程度上有差别,前者的主观性比后两者要更低。这首先和三者的句法位置有重要关联,“所谓”不同于“之谓、可谓”,在句首、句中、句末都有分布,而“所谓”位于句首时,其作用就是引介话题,充当背景信息,自然不会带有任何主观认知因素。但“所谓”处于句中或句末时,其分布也和“之谓、可谓”有所区别,显著的有两点:其一,“所谓”引的对象有相当高频率是各类谚语、引文,以《史记》为例,“所谓”带各类谚、熟语的例子有43处,占到总数的40.6%,而“可谓”在《史记》的63处用例中,没有发现一例后带谚语、引文的用例。本身引用谚语代替直接评论是一种委婉的作法,能够使言者的主观想法更为含蓄,自然降低了主观性程度。其二,“所谓”常有和“世、古”或者“学士、人”等词共现,如下例句(16)-(21)。在“世所谓、古所谓、学士所谓”等句式中,作者个人的认知评价就被大众评价给替代了,像例句(16)(17),我们就很难看出作者司马迁是否也认同管仲、晋文公是贤臣、明君,只有结合后文的叙述才能确定作者自身的情感评价,以众人口中的观点代替表达己见。与之形成对比的是,如果文中要明确是言者自己的话语时,则会使用“吾所谓、余所谓”这样的形式,以表明X项是说话人直接阐述意见,并非转述他人的观点,如例句(20)(21)。“世所谓、天下所谓”与“吾所谓、余所谓”构成对立,这种现象在“之谓”和“可谓”上是没有的。我们推测,这可能是“所谓”结构由引述话题功能发展出主观评价功能的过程中能所经历的变体形式。

(16) 管仲世所谓贤臣,然孔子小之。岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉?(《史记·管晏列传》)

(17) 晋文公,古所谓明君也,亡居外十九年,至困约,及即位而行赏,尚忘介子推,况骄主乎?(《史记·晋世家》)

(18) 昔者虞舜窘于井廪,伊尹负于鼎俎,傅说匿于傅险,吕尚困于棘津,夷吾桎梏,百里饭牛,仲尼畏匡,菜色陈、蔡。此皆学士所谓有道仁人也,犹然遭此灾,况以中材而涉乱世之末流乎?(《史记·游侠列传》)

(19) 而布衣之徒,设取予然诺,千里诵义,为死不顾世,此亦有所长,非苟而已也故士穷窘而得委命,此岂非人之所谓贤豪间者邪?(《史记·游侠列传》)

(20) 屈宜臼曰:“昭侯不出此门。何也?不时。吾所谓时者,非时日也,人固有利不利时。”(《史记·韩世家》)

(21) 太史公曰:“余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也,而君比之于春秋,谬矣。”(《史记·太史公自序》)

接下来比较“之谓”和“可谓”的主观性程度。我们认为,“可谓”的主观性程度应当更深。两者最大的区别在于它们的论述方式上,“之谓”典型的“X,Y之谓也”句式中,“X”一般为谚语或引文,言者对评价对象“Y”的评价内容都包含在“X”中,这就形成了一种间接评论,这就和“所谓”相似。无论谚语或是经典引文,“X”本身是一种客观存在,并非从言者观念中产生,导致“之谓”句式在用于评述时往往变得含蓄隐晦。《汉书》的某些“X,Y之谓也”句中,“X”项不但是谚语、引文,还出现了名人典故,以名人典故来类比评论,同样是隐晦婉约的处理手法,使得言者的主观情感倾向得到削弱。如例句(22)(23)。以《史记》《汉书》为例,前者“之谓”句的“X”项为谚语、引文时有12例,后者为37例,分别占到使用总数的31.8%和66.1%,比例较高。反观“可谓”情况就不同,上文已述,《史记》中“可谓”句的评论内容没有出现过谚语或者经典引文,都是言者直抒胸臆,直接表达自己的观点,且在“Y可谓X”的句式中,“X”的评价内容可加入“极、甚、至、大”等程度副词,与句末语气词配合加强情感,这点也是“之谓”和“可谓”所罕见的。如例句(24)(25)。

(22) 及为侍中,故定陵侯淳于长有大逆罪,公不敢私,建白诛讨。周公诛管、蔡,季子鸩叔牙,公之谓矣。(《汉书·王莽传上》)

(23) 昔令尹子文朝不及夕,鲁公仪子不菇园葵,公之谓矣。(《王莽传上》)

(24) 而尧、禹以身徇天下者也,因随而尊之,则亦失所为尊贤之心矣,夫可谓大缪矣。(《史记·李斯列传》)

(25) 自天子王侯,中国言六艺者折中于夫子,可谓至圣矣!(《孔子世家》)

有意思的是,“所谓”“之谓”和“可谓”三者在与语气词的配合使用上也存在很明显的分布差别,简要来说,汉代文献中,“所谓”“之谓”倾向于和“也”搭配使用,而“可谓”则常常同“矣”共现,形成“(Y)所谓/之谓+(X)也”和“Y可谓X矣”的格式。以《史记》《汉书》为例,《史记》中“所谓+也”和“之谓+也”分别出现了43例、10例,占到搭配语气词使用总数的97.67%、55.56%,“可谓+矣”使用了42例,出现频率为76.36%。同样,《汉书》中“所谓+也”“之谓+也”出现频率为94.82%、69.23%,“可谓+矣”频率为85.36%。我们又扩大搜索范围,调查了《淮南子》《战国策》和《说苑》三部典籍,调查结果与《史记》《汉书》大致相符,具体数据为:《淮南子》“所谓+也”83.36%,“ 之 谓+也”77.27%,“ 可 谓+矣”71.43%;《战国策》“所谓+也”95.24%,“之谓+也”50%,“可谓+矣”88.89%;《说苑》“所谓+也”94.12%,“之谓+也”89.09%,“可谓+矣”85.71%。不同的句末语气词都有其特定的语气功能,这方面内容早有学者做出过研究,郭锡良先生曾对先秦句末语气词的单功能做过系统性的分析,近来亦有刘承惠对一些句末语气词的功能作出相当详尽的讨论。其中刘承惠指出,语气词“也”和“矣”都表示人的言说主观性,“也”的作用是标记说话人的“指认”语气,表述的是言者对人或事件的肯定;“矣”的作用是标记“评断”,表达包括“断言、推论、评价”等语气,其表述的是言者的发言态度[11]。由此可以看出,“矣”所包含的语气情感要比“也”更为复杂。转述刘承惠文章的两处案例分析如下:

(26) 公孙皙曰:“受服而退,俟衅而动,可也。”(《左传·昭公七年》)

(27) 随少师有宠。楚斗伯比曰:“可矣。仇有衅,不可失也。”(《桓公八年》)

例句(26)“可也”指认“受服而退,俟衅而动”的正当性,例句(27)“可矣”则是论断对随国用兵的可行性。据此我们可以剖析“也”和“矣”在主观性上的细微区别,虽然“也”和“矣”都代表言者的主观情感,但“也”是“指认”,即言者对事件的确定、肯定,是一种明确的态度,即[+明确性][-模糊性],“矣”是“论断”,即言者对事件做出评论,但这种评论更多是一种言者的感受,是感性上的知觉体验,即[-明确性][+模糊性]。刘承惠(2007)讨论“矣”的功能分化时提出,“矣”主观化发展到极致会产生“感知评价”类的功能,这种功能的形成是从客观世界的现实延伸到言者推论的假设现象,最后内化为言者自身的知觉感受,所着眼的评价点即关注被评对象的“属性”[12]。看以下例句(28)—(32):

(28) 太史公曰:召公奭可谓仁矣!甘棠且思之,况其人乎?(《史记·燕召公世家》)

(29) 邹阳辞虽不逊,然其比物连类,有足悲者,亦可谓抗直不桡矣,吾是以附之列传焉。(《鲁仲连邹阳列传》)

(30) 蒯成侯周緤操心坚正,身不见疑,上欲有所之,未尝不垂涕,此有伤心者然,可谓笃厚君子矣。(《傅靳蒯成列传》)

(31) 故罪大者罚重,罪小者罚轻。如此,民虽伏罪至死而不怨者,知罪罚之至,自取之也。立法若此,可谓平正之吏矣。(《汉书·袁盎晁错传》)

(32) 夫以区区之济北而与诸侯争强,是以羔犊之弱而扞虎狼之敌也。守职不桡,可谓诚一矣。(《贾邹枚路传》)

例句中的“仁、抗直不桡、笃厚、平正、诚一”等都是描述内在道德品质的“属性”类词汇,都是言者基于知觉感受作出的主观评价,结合上文所阐述的,“可谓”的评价内容常出现“极”“至”等极端性程度副词,这同样也是基于言者情感内化作出的评论。反观“所谓”“之谓”的评论方式,如下例句(33)(34),例句(33)以经典引文来评价人物,这是“之谓”最常见的评论形式,无论经典引文、谚语或是典故,它们无一例外都是来自外部世界,而且一定程度上被人们广泛接受,因此可以视为一种客观存在,所以例句(33)为代表的评论形式可归结为“以实际论人事”。例句(34)的方式比较少见,评论内容“兵固有先声而后实者”实际是言者广武君对自己战略的概括总结,两者之间存在明显的事理联系,可归为“以事理论人事”。而上文例句(28)-(32),言者作出的评论内容,既没有依托客观存在,也没有明显事理关联,都是依据自我认知所做出的类道德性的评判,可归结为“以自我论人事”,毫无疑问,这种评判的主观性程度是最高的。

(33) 太史公曰:传曰“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。其李将军之谓也?(《史记·李将军列传》)

(34) 广武君对曰:“方今为将军计,莫如案甲休兵,镇赵抚其孤,百里之内,牛酒日至,以飨士大夫醳兵,北首燕路,而后遣辩士奉咫尺之书,暴其所长于燕,燕必不敢不听从。燕已从,使諠言者东告齐,齐必从风而服,虽有智者,亦不知为齐计矣。如是,则天下事皆可图也。兵固有先声而后实者,此之谓也。”(《淮阴侯列传》)

结合以上几点,我们对“所谓”“之谓”“可谓”的主观性程度有了大致的认识,原本用作引述观点的“所谓”主观性程度是最低的,而“可谓”由于它的评论方式、分布差异、词汇结合能力等因素,其主观性程度是三者中最深的。

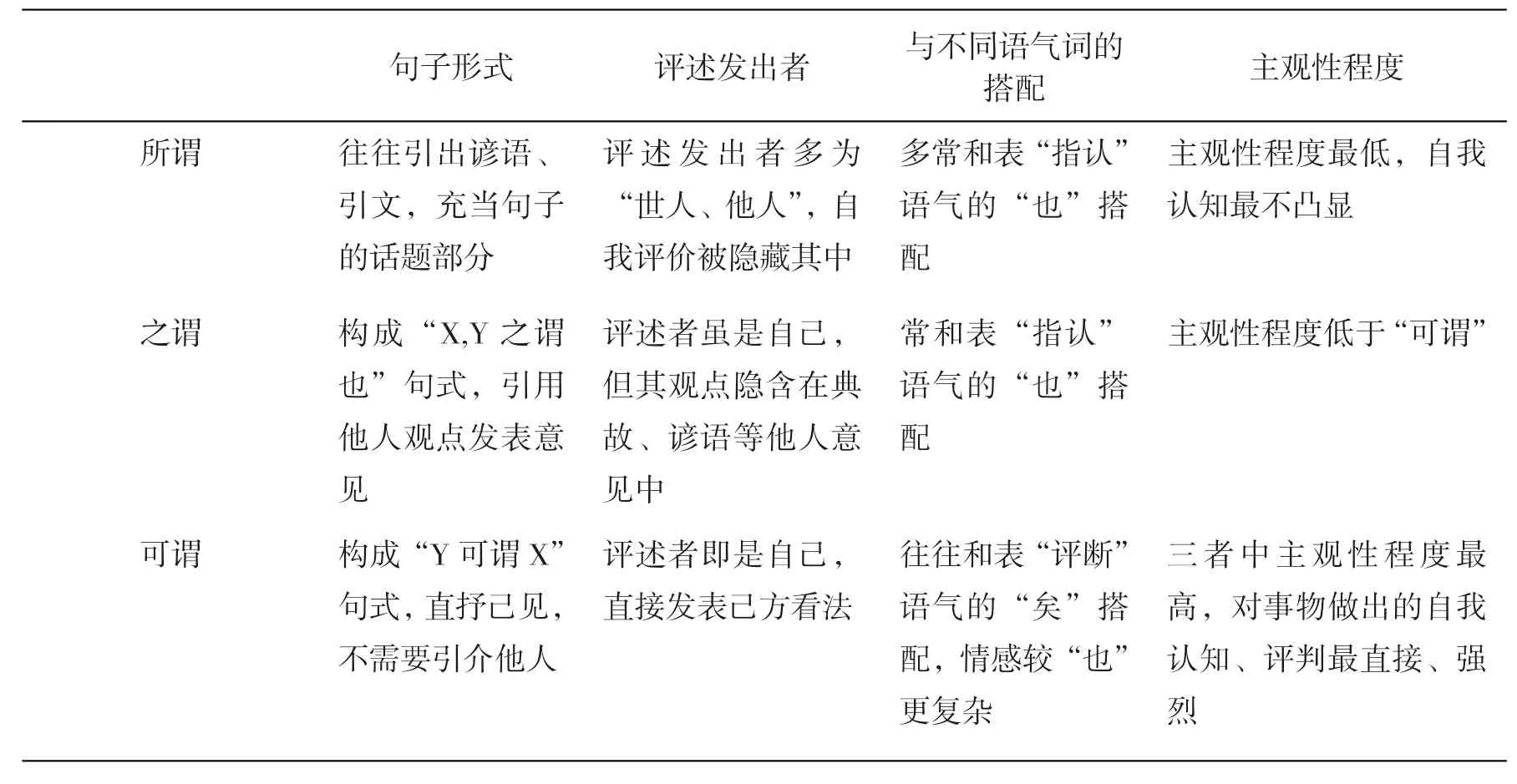

“所谓”等三者在句子表现形式和主观性程度上的差异如表2。

表2 “所谓”“之谓”“可谓”的表现形式及主观程度差异

3.结语

我们主要以《史记》为考察文本,探讨了在汉代文献中“所谓”“之谓”“可谓”三种结构之间的差异。首先是三者的使用语境上的差别,“可谓”表现出较强的积极性、正向的语境倾向,“之谓”出现在积极、正向、赞扬语境中的倾向则较弱,“所谓”相反,更倾向于使用在负面、消极、批评的语境中,且这种倾向性一直发展到了现代汉语中。再者是“所谓”等三者的主观性程度差异,“所谓”的使用方式复杂,既可以客观陈述话题,也可以评议话题事件,总体上其主观性程度最低;“之谓”自然是主要用于评论人物事件,但其评论方式多以引用谚语、经典等间接评论为主,不如“可谓”结构直接评论所表达的情感强烈,且“可谓”的评议方式常伴以极性程度副词、“属性”类抽象形容词,即“以自我评议人事”的评判方式,主观性程度较之“所谓”“之谓”为最深。总的来看,语言的系统性决定了“所谓”“之谓”“可谓”三类结构,虽然都是说话人用以发表评议,但在语境的适应性乃至语用功能上依旧呈现许多较大的差别。