李唐《采薇图》及相关摹本考

朱万章

(中国国家博物馆,北京 100006)

在深山的古树与山石环绕处,两人端坐于地,一人脚着草鞋,双手抱膝,目光如炬,似在认真倾听;一人右手撑地,左手微张,若有所指,似在大声诉说。地上放着小锄,一个竹篮,篮中盛着野菜。在壁立的山石外,隐约可见绵延的山溪与薄雾遮掩的山峦。这是南宋画家李唐笔下的《采薇图》(北京故宫博物院藏,以下简称“李唐本”)中描绘的场景。画中的两人,一般认为右侧双手抱膝者为伯夷,左侧娓娓道来者为叔齐。[1]140关于伯夷和叔齐的故事,见于司马迁的《史记·伯夷列传》。伯夷和叔齐是孤竹君的两个儿子。孤竹君欲立三子叔齐为继承者。待及父卒,叔齐却让与伯夷。伯夷认为父命不能违,遂逃去。叔齐亦不肯继承王位而逃。于是国人拥立孤竹君中子。伯夷、叔齐听说西伯昌善养老,就一同去投奔他。及至,西伯已弃世,周武王以车载着西伯的神主(谥号为文王),向东讨伐商纣。伯夷、叔齐在路上叩马而谏阻武王:“你的父亲死了不去安葬,却起干戈打仗,这是孝道吗?以臣弑君,这是仁义吗”?武王左右的人欲杀之。姜太公称他们是义士,扶起他们并让他们离开了。武王平定了商纣,天下都归顺了周朝,伯夷、叔齐却认为这是一件很耻辱的事,因而不食周粟,隐居于首阳山中,采薇而食。两人即将饿死的时候,作歌曰:“登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣”,最后饿死于首阳山中。伯夷、叔齐因得到孔子赞誉而千载闻名,二人被塑造成谦让、忠诚与践行规则的楷模,义不食周粟的故事得以广泛传播。

李唐所描绘的便是伯夷和叔齐在首阳山中采摘薇蕨果腹的隐居生活,故名《采薇图》。该图又被称为《伯夷叔齐采薇图》《夷齐采薇图》《高隐图》《首阳高隐图》等,不仅是李唐的代表作,也是中国绘画史上的经典名作。关于此图的鉴藏经历及艺术特色、政治寓意等诸多方面,已有不少学者作了广泛而深入的探讨,而对李唐原作衍生的摹本,则鲜有人论及。

一、吴荣光鉴藏李唐《采薇图》

李唐的《采薇图》卷流传有序,据学者冯嘉安的研究,此图先后经南宋宗室赵与懃,元人沈桓、宋授之,明人周六观、项元汴、王荩忠,严嵩、严世藩父子,项元汴之子项德弘等鉴藏,[2]再转广东南海黄氏、吴荣光、潘正炜、何冠五等岭南藏家递藏。在诸多藏家中,吴荣光(1773—1843年)对《采薇图》尤为用心,此卷在其手上得而失,失而复得。吴荣光在画上反复题跋,不仅谈及鉴藏经过,还涉及此图的鉴定及衍生的摹本,他将印鉴、题跋等著录于《辛丑销夏记》,显示对此图的激赏。吴荣光在书中对画面有这样的详细描述:“宋李唐画《采薇图》卷,绢本,高八寸七分,长二尺八寸三分。图写伯夷抱膝,与叔齐对坐,苍藤古树之阴。夷目光炯然,注视齐。齐以一手据地,一手作舒掌放歌状。前置筐一锄二,盖采薇小憩时景也。李唐字晞古,河阳三城人,建炎间为画院待诏。山水人物,高宗以之比唐李思训。此卷貌古人而得其真逸状,于笔墨之外能为太史公列传添颊上毫,不得仅以画院名流概之也。”[3]84-85(图1)

图1 (宋)李唐《采薇图》卷,绢本设色,27.5cm×91cm,北京故宫博物院藏

关于吴荣光及其交游圈对此图的品鉴而引发的清嘉道间南粤鉴藏风气的兴起,已有学者详细引证[4],此不赘述。在此卷中,吴荣光先后有一条题笺、四段题跋,并至少钤有十方鉴藏印鉴。笔者已有相关文章论及其鉴藏印鉴①朱万章《吴荣光书画鉴藏印说》,《中国书法》2018年第9期。此文后收入朱万章《鉴画积微录续编》,浙江大学出版社,2019年,180-191页。,此画中的钤印大抵可反映吴荣光不同时期书画鉴藏的轨迹。在四段题跋中,最为引人注目的是书于清嘉庆十六年(1811年)的一段长跋:

右宋李晞古《首阳高隐图》。款九字在石上,云“河阳李唐画伯夷叔齐”。右角下方有“绍兴”半印,余多项氏收藏印。余弱冠得见于同里黄氏,黄之先人,康熙间官京师,以重值购归,历传数世,寝食必偕。盖此卷自国初入粤,至今已百余年,故仅见于张丑、汪珂玉、郁逢庆各著录,而孙氏、高氏《销夏记》《录》皆未之及也。少时见黄氏命画工临数本,仅得形似,曾为橅书前后题跋。嘉庆丁卯、戊辰间,偶过厂肆,见书贾所鬻赝本,即黄氏重橅本辗转散出者。余所书各跋宛然尚存,深可笑也。庚午南归省亲,岁除日,有人持一匣来,云是黄氏《高隐图》真本。见之狂喜,罄囊得之。廿年来梦想此本,竟为我有矣。裱背犹是百余年前物,岭表卑湿,略无蒸变,岂真有神物呵护耶?其绢上有数小墨点,则黄氏传橅不谨,为画工所污,并志于此。他日勿轻示人。嘉庆辛未十一月,南海吴荣光书后。[3]84-85

钤白文方印“吴荣光印”。吴荣光对此段长题颇为自得,还专门收入《石云山人集》中,题为《宋李晞古采薇图卷跋》②吴荣光《石云山人文集》卷五,清道光二十一年(1895年)吴氏筠清馆刻本,第12页。。据此题跋所言,李唐的《采薇图》卷于康熙年间由佛山黄氏的先人在北京“重值购归”,南渡广东。自此之后,该画便一直收藏在广东地区,在入藏北京故宫博物院前,此画在南粤停留了两百余年。在广东收藏界,有将李唐的《采薇图》卷、元代钱选的《梨花图》卷(美国纽约大都会博物馆藏)和清代罗聘的《鬼趣图》卷(香港艺术馆藏)并称“广东三宝”之说③刘九庵《第一次全国书画鉴定笔记》,即将由辽宁美术出版社出版。,可见此画价值之高、地位之重。

二、关于《采薇图》的摹本考察

最早指出《采薇图》有摹本的是吴荣光,而最早研究这些存世摹本的则是日本的中国绘画史学者铃木敬(1920—2007年)。他在《中国绘画史·南宋绘画》中列举了四件《采薇图》,分别是:“北平故宫博物院,《中国画》创刊号载;藤井有邻馆《有邻大观》第二册载;弗利尔美术馆,东文研A-21—262及《艺苑遗珍》名画第一辑载”[5]99。铃木敬称对此四件作品“并未全部看过,因此无法断定孰真孰伪,说不定四件都是摹本”。[5]101在《试论李唐南渡后重入画院及其画风之演变》一文中,铃木敬则进一步指出:“现存四件采薇图卷,应当都属于后摹作品”[6]41,但未提出充实的理据。

铃木敬所言“北平故宫博物院”所藏《采薇图》,即为经吴荣光等人鉴藏的“李唐本”,不仅流传有序,历经诸家著录,且在20世纪80年代经中国古代书画鉴定组的谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年和谢辰生等专家鉴定,认定为李唐真迹,并无任何疑议。[7]4铃木敬将此定为摹本,显然属于误判。至于他提及的另三件摹本,均有详细出处,现分别详述如次。

“藤井有邻馆《有邻大观》第二册载”的摹本,现藏于日本藤井有邻馆(以下简称“有邻馆本”)。该画并无作者款识、印鉴,但画心及前后隔水均有数方鉴藏印依稀可见,分别为朱文方印“晋国奎章”“敬德堂图书印”“晋府书画之印”“石渠宝笈”,朱文椭圆印“乾隆御览之宝”,白文圆印“乾隆鉴赏”,卷末有苏大年所书《伯夷列传》。④有邻馆学芸部编集《有邻馆精华》,198项,日本藤井斉成会,平成十五年(2003年)。(图 2)

图2 佚名《采薇图》卷,绢本设色,26.7cmx104.8cm,日本藤井有邻馆藏

“弗利尔美术馆,东文研A-21—262”这一摹本,现藏于美国弗利尔美术馆(以下简称“弗利尔本”)。该画初被定为李唐《采薇图》卷⑤铃木敬编《中国绘画总合图录(第一卷)》,A21-262项,第254-255页,东京大学出版会,1982年。,在构图上与“李唐本”相近,但画心并无李唐的任何信息。在“李唐本”画心中部左侧山石上题写“河阳李唐画伯夷叔齐”九字的位置,在“弗利尔本”同样位置上有刮损的痕迹,铃木敬称之为“有点像‘暗款’”[5]101。画心右侧则钤有朱文扁方印“炳图”和“韬士”。在画卷拖尾处,分别有寿丘逢年题《首阳铭》及屠隆、吴郡张文柱、顾懋宏、古吴徐应聘、思元裕瑞等六人题跋。前五人题写在同一张淡青洒金笺上,最末裕瑞另纸题写在白色宣纸上,中有隔水。(图3)

图3 李唐(传)《采薇图》卷,绢本设色,28cm×92.4cm,美国弗利尔美术馆藏

“《艺苑遗珍》名画第一辑载”这一摹本,现在的收藏点不详。该卷曾于1979年刊行于日本出版的《艺珍堂书画》⑥《艺珍堂书画》,第106-107页、第252页,东京株式会社·二玄社,1979年。,并于2010年12月出现在北京保利五周年秋季拍卖会上(以下简称“保利本”),收录于《宋元明清中国古代书画选集(二)》⑦北京保利五周年秋季拍卖会,2010年12月4日第3729号,出版于《宋元明清中国古代书画选集(二)》,保利艺术博物馆,2010年,第339-344页。。该卷在画心中部题“河阳李唐画伯夷叔齐”九字,在构图以及引首、拖尾、题跋及钤印方面均与“李唐本”高度相似。引首也有明代李擢公所书“首阳高隐”,但并非书写在“李唐本”的洒金笺上,而在以浅红树石、山峦为背景的花笺上。此外,题笺也有些差异,“李唐本”在引首右侧有两个题笺,分别为“首阳高隐图,宋李希古先生真迹”和“宋李晞古首阳高隐图神品,筠清馆珍秘”,而“保利本”的这一位置仅有一条“宋李晞古首阳高隐图神品,筠清馆珍秘”,“首阳高隐图,宋李希古先生真迹”签条则移至“保利本”的前隔水。“李唐本”的前隔水题笺“宋李唐画伯夷叔齐采薇图”,后隔水则无题笺。“保利本”的后隔水则有一条“宋李唐画伯夷叔齐采薇图”。可见两画的题笺均相似,只是因装裱及收藏者喜好等原因,位置不同。在引首右下侧,“李唐本”有半方印“馆印”,“保利本”则是完整的“筠清馆印”,为裱边和引首之骑缝章。在拖尾的题跋方面,“保利本”也如“李唐本”一样,分别有明代宋杞、俞允文,清代成亲王、翁方纲、吴荣光、阮元、蔡之定、周六观、汤时清题跋及倪琇、福州陈寿祺、赵在田、林春溥、林则徐等人的观款。所不同者,“李唐本”卷尾有近人潘霄汉另纸录《伯夷列传》及题跋,“保利本”则无。

“保利本”与“李唐本”的画心和题跋都高度相似,故“保利本”应是对“李唐本”的摹写,这种摹写连同引首和拖尾在内,而时间应该是在吴荣光收藏“李唐本”之后。铃木敬在其研究中称“保利本”为“香港本”,且推测“保利本”可能来自广东收藏家潘正炜(1791—1850年)的旧藏[5]101。潘正炜《听帆楼书画记》中所著录的一些名品多来自吴荣光,该书所著录的李唐《采薇图》与《辛丑销夏记》所著录者如出一辙。此画标价二百两银,在《听帆楼书画记》全书中,仅有一件《唐拓定武兰亭叙卷(附修禊图)》与此同价,其他作品大多在一百两或几十两不等。[8]5可见在价值上,李唐的《采薇图》在潘氏收藏中属最上乘者,“保利本”系潘正炜所藏李唐《采薇图》的可能性微乎其微。“保利本”确实与“李唐本”的关联度最高,它是从“李唐本”摹写的副本当是可以确证的。最大的可能是,潘正炜在散出所藏李唐《采薇图》后(也有可能是潘正炜收藏之时),原样摹写了一本,即现在所见的“保利本”。“李唐本”于1953年由国家文物局从香港购入,并于次年拨交北京故宫博物院收藏,“保利本”则辗转流传,直到2010年现身北京的拍卖行。(图4)

图4 李唐(传)《采薇图》卷,纸本设色,27cmx88cm,“保利本”

铃木敬所言之四卷《采薇图》外,另有两件“李唐本”的摹本,分别为李唐(传)的《谈道图》卷和清人萧晨的《采薇图》卷。

李唐(传)的《谈道图》卷(辽宁省博物馆藏,以下简称“辽博本”)虽然名称不是《采薇图》,但画面描绘的和“李唐本”一致。该图经《石渠宝笈续编》著录,曾收藏于清宫,属清宫散佚书画。1922年的《故宫各殿第一次书画点查册》的清点记录对此画这样描述:“似系《采薇图》,地微剥,应重装。玨谓竹篮之中是菜非药,二人眉目之间俱有抑郁,故疑是《采微图》,细审良确”。[9]31书画鉴定家杨仁恺在其《国宝沉浮录》中亦有相似的记载:“实乃以伯夷、叔齐避首阳山不食周粟故事的《采薇图》临摹本,从真迹摹出,接近原作,至迟为明人作品。”[10]222该卷画心与“李唐本”相近,并无作者任何信息。画心及裱边钤有“石渠宝笈”“三希堂精鉴玺”等多方印鉴,拖尾有晚明书画家陈继儒所书《道经》,题写在白绫上。陈继儒的题跋实则与伯夷、叔齐并无直接关联,故完全有理由相信,陈继儒并非专为此《采薇图》而题,乃是好事者将两件并无联系的作品拼接装裱在一起。书画鉴定家刘九庵对此画的鉴定意见为:“此图为明人摹《采薇图》原本,甚好,惟款字已移书前树干上。后有陈继儒书一段,真,时年八十一,绫本”⑧刘九庵《第一次全国书画鉴定笔记》,即将由辽宁美术出版社出版。,明确指出了此卷为明摹本。(图5)

图5 (明)佚名《采薇图》卷,绢本设色,25.6cmx88.3cm,辽宁省博物馆藏

清人萧晨的《采薇图》卷(安徽博物院藏,以下简称“萧晨本”),其款识已被剥去,印章漫漶不清,画卷左下角仅剩行楷题识曰:“采薇图,摹李希古笔”。画心右下角钤朱文方印“四味书屋”和白文方印“正大光明”。左下侧钤白文方印“孙氏大光之珍”,此印为今人孙大光常用鉴藏印。此卷作者被定为萧晨,其依据来自拖尾的朱翼庵题跋。朱氏题跋为两段,第一段题曰:“此清初扬州萧晨画也。冯叔莹弟得之厂肆尊古斋,初尚有款,旋肆中人某与肆主有隙,故为除去,以图惬意。叔莹既得之,装竟属题,因为著其颠末,并系以小诗四绝句。萧生斫轮不得无大笑于地下。乙亥秋八月翼厂题,时年五十又四”,钤朱文方印“翼庵”。“乙亥”为1935年。第二段题跋在题诗之外,有附记曰:“时病目,书不能工,污卷尾矣,叔莹毋怪,幸甚幸甚”,钤白文方印“萧山朱文钧印”和朱文方印“翼庵”。朱翼庵原名朱文钧,字幼屏,号翼庵、甄父,别署欧斋,浙江萧山人,富藏古籍、书画、碑帖,又精鉴别,曾于1931年入故宫博物院鉴定书画碑帖。朱翼庵五十寿辰时,袁励准为其书联祝贺云:“万卷琳琅昨者汲古阁,一船书画今之英光堂”,并有注云:“翼庵先生识密洞鉴,藏书极富,致多善本,并鉴藏书画,自宋元以来靡不搜讨,率皆铭心绝品”。[11]1557“汲古阁”是明代文献学家、收藏家毛晋的堂号,“英光堂”则是宋代收藏家、书画家米芾收藏书画碑帖之所。袁氏将朱翼庵与毛晋、米芾并列,足见对其推许之意。朱翼庵之子朱家济、朱家缙也都是著名的文物鉴定家和收藏家。萧晨《采薇图》卷经朱翼庵鉴别,且作品来源清晰,流传有序,故应是信而可征的。(图6)

萧晨字灵曦,号中素,别署兰陵后学,江苏扬州人,擅画,工山水、人物,取法宋人。他曾画过多件故实画或历史人物画,如《东坡博古图》扇面、《滑稽禅隐图(人物故事)》(十开)、《桃源图》卷、《洛神图》扇面(均藏北京故宫博物院)、《三星图》(中国美术馆藏)、《吕纯阳像》(上海博物馆藏)、《东阁观梅图》(首都博物馆藏)、《淮南招隐图》(荣宝斋藏)、《渭水访贤图》(南京博物院藏)、《葛洪移居图》(广东省博物馆藏)、《箕颖图》扇面(贵州省博物馆藏)、《仿李晞古斗茶图》轴(山东博物馆藏)、《桃花源图》轴、《三教图》轴(均藏扬州博物馆)、《汉吴公故事图》(朵云轩藏)、《王母知人图》轴、《林和靖探梅图》轴(均藏青岛博物馆)等,其《采薇图》卷便是此类故实画的代表。清人李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》谓其“仿李晞古绢本设色山水大帧,作年六十五岁,丰骨峻峭,直可拟以唐寅”⑨李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》,兴盛斋光绪丁酉(1897年)刻版。,可见萧晨对李唐(李晞古)浸淫尤深,这在《采薇图》中亦可见一斑。

萧晨的《杨柳暮归图》(图7)题识曰:“结庐次江干,江田多树秫。秋来读楚骚,痛饮无虚日。图奉恒石先生大教并题博正,兰陵后学萧晨”,钤朱文方印“萧晨”。此处题识与《采薇图》中的题识不相伯仲。《采薇图》中刮损的署款处,亦露出“丨”和“丿”,恰好分别是萧晨签名式中“萧”的右下侧一笔和“晨”的左下侧一笔,故从笔迹也能印证《采薇图》确为萧晨所作。据学者汪世清考订,萧晨生于明崇祯元年(1628年),卒于清康熙四十四年(1705年)之后,其艺术活动主要在康熙年间。[12]241-245萧晨虽然是一个活跃于江南地区的职业画家,但他与京城的诸多收藏家和文人如汪懋麟(1640—1688年)、梁清标(1620-1691年)等人均有交往。他曾为梁清标的书斋绘《蕉林书屋图》轴(北京故宫博物院藏)。在前述萧晨为恒石(恒翁)所绘的《杨柳暮归图》的诗堂,有梁清标、刘中柱(1641—1706年后)[13]561,950、汪懋麟、徐炯等人题跋,且均是应恒石之请而题。刘中柱的题跋在题诗之外,尚有一段附记:“丁亥二月,明经王年兄于席间出小轴索题,画为萧灵曦,诗则汪蛟门,皆予同乡宿好也。相国梁公亦官京师,时受知有年。展阅之下,不胜今昔生感,率成截句二首,广陵刘中柱识。”[14]26此处的“丁亥”,若为清顺治四年(1647年),则刘中柱只有七岁,汪懋麟八岁,显然不合史实;或为康熙四十六年(1707年),则梁清标和汪懋麟早已弃养,萧晨也有可能不在人世,而在诗堂题跋中,汪懋麟的题跋在刘中柱之后,也不符合史实,故最大的可能是刘中柱不慎写错时间。从刘氏题跋中大致可推断出萧晨与刘中柱、梁清标、汪懋麟等曾同时活动于北京,时间大致在康熙二十七年(1688年,此年汪懋麟谢世)之前。吴荣光在题“李唐本”时指出,佛山黄氏的先人“康熙间官京师,以重值购归”,可知康熙年间“李唐本”在北京。其时萧晨亦在北京,且与包括梁清标在内的著名收藏家有交集,完全有可能寓目“李唐本”,其《采薇图》应是对李唐原迹的传移模写。

三、《采薇图》祖本与摹本之异同

六件《采薇图》中,“李唐本”为祖本,“有邻馆本”“弗利尔本”“保利本”“辽博本”“萧晨本”为摹本。

在构图、形制及尺幅上,“有邻馆本”“弗利尔本”“保利本”“辽博本”“萧晨本”与“李唐本”大致相近,细究起来却有很大的不同。先比较“萧晨本”与“李唐本”的人物方面。“李唐本”所绘伯夷脸阔平正,须髯浓密,目光如炬,脚着草鞋,露出脚趾,着地之衣衫处在线条勾勒之外,敷以淡墨,工整细腻,而头巾仅勾勒线条,并无填墨,且伯夷右侧有一锄。“萧晨本”所绘伯夷脸庞略长,须髯疏落,目光温和,脚着布鞋,未露脚趾,着地之衣衫仅有衣纹为线条勾勒,并无填墨,而头巾则以浓墨绘就,伯夷右侧无锄。“李唐本”所绘叔齐亦须髯浓密,腰带并未清晰展现,前侧着地之衣衫在勾勒线条外填以淡墨,头巾亦为勾勒轮廓,并无填墨。“萧晨本”所绘叔齐须髯亦较疏落,系了一条蓝色腰带,前侧着地之衣衫仅勾勒线条并无填墨,头巾则以浓墨绘就。就两人的神态而言,“李唐本”中伯夷神情冷峻而若有所思,叔齐侃侃而谈而有忧国之态;“萧晨本”中的伯夷和叔齐只在随意闲聊,似乎并无鼎革变故后的忧愤与无奈。

在衬景方面,“萧晨本”和“李唐本”的差异就更为明显。在画幅右侧,“李唐本”所绘古松向右上侧倾斜,树干老辣而遒劲,有藤蔓和小草陪衬,松针与树叶均较为粗犷,且无山坡。“萧晨本”所绘古松在山坡处,树干之外,尚能见其茂盛的树枝,松针细而密,树叶为浅绛设色,似为秋天的红叶。“李唐本”的伯夷背后,为虬曲的古树、错落的兰草及壁立的山石;“萧晨本”的伯夷背后并无古树及错落的山石与兰草,但有隐约可见的山坡、雾霭与山石淡影,一株古树在其右后侧。在叔齐背后,“李唐本”有斧劈皴法绘就的山石,并有点缀的兰草,树叶多为浓墨与淡墨交互,可见淡色花青晕染;“萧晨本”则无山石与兰草,但有山坡,坡上点苔,树叶多为淡墨勾勒轮廓,再敷以浅红与淡花青等色。两画衬景最大的不同在于画幅右侧的山石与溪流。“李唐本”所绘为陡峭的山石外,在树枝掩映的远处,可见蜿蜒曲折之山溪,并有烟云供养之势,是典型的远景,而“萧晨本”所绘则为山坡下流淌的溪流,系近景。因远景和近景的不同,“李唐本”中远离尘嚣、山居隐居的状态最为明显,而“萧晨本”则描绘的是山中闲谈的场景,并无突出与红尘的距离感。这恐怕也是两画在意境上最大的不同。而从技法上,“李唐本”属典型的北派山水画风,山石多为斧劈皴,人物亦有宋代院体风格,“萧晨本”则为典型的南派山水画风,山石皴法并不明显,偶有披麻皴,人物与李唐的风格相去甚远,而有“吴门画派”唐寅等人的风格。正是基于这些显而易见的不同,可以看出,“萧晨本”虽是对“李唐本”图式的临写,但已融入己意。除构图方面,“萧晨本”无论是造型还是技法,均与“李唐本”大相径庭,这也正印证了清人李斗在其《扬州画舫录》中所称萧晨“以人物擅长,神理具足,不屑于步趋前人”[15]46的论断。在此《采薇图》中,萧晨确乎无“步趋前人”的痕迹。

和“萧晨本”相比,“有邻馆本”“弗利尔本”“辽博本”与“李唐本”的相似度显得更高。

“有邻馆本”中,伯夷右后侧有一锄,竹筐右侧的山石用墨较为厚重,画中树叶多为浓墨勾勒,再敷之以淡花青。虽然画卷左侧的山溪为远景,但多出一片平缓的山坡,同样的位置,“李唐本”则是嶙峋的巨石。从人物神态看,“有邻馆本”更接近“李唐本”,不仅人物的服饰衣纹相近,伯夷和叔齐的脸型轮廓也与“李唐本”相近。“有邻馆本”拖尾的题跋者苏大年为元人,因未能看到原件,不能确定题跋是否为原迹,即便是原迹,也很难确定是“有邻馆本”的原跋,故无法确定此卷的大致时间。铃木敬认为,“有邻馆本”的时间比“弗利尔本”要古,近于“李唐本”,[5]101但从画风看,“有邻馆本”是对“李唐本”的忠实临摹,其笔法与时代气息应为清代。

“佛利尔本”与“李唐本”的不同之处在于,“佛利尔本”中伯夷后侧无锄,竹筐两侧的山石相隔较近,画幅近景处右侧无兰草衬景。“佛利尔本”与“李唐本”最大的相似处在于,左侧山溪亦为远景,有云烟环绕,但多了一些淡墨晕染。当然,就人物神态看,“佛利尔本”与“李唐本”也存在很多差异。“佛利尔本”本中伯夷神情冷漠,愁苦中有所思,而叔齐嘴大张,似在大声说或唱,这与“李唐本”中叔齐嘴唇微张娓娓道来的神情判若天壤。而就画面风格看,“佛利尔本”较“萧晨本”细腻,却较“李唐本”粗率。“佛利尔本”虽然与“李唐本”相似度略高,但就画风与时代气息来看,应该比“萧晨本”所处的清康熙要晚。画卷拖尾中的题跋,或为从“李唐本”中割配,或为后人临写。

和“萧晨本”“有邻馆本”“佛利尔本”相比,“辽博本”“保利本”与“李唐本”的相似度最高,而“保利本”与“李唐本”的关联最为密切。“辽博本”“保利本”都是对“李唐本”的忠实摹写。两卷所绘的伯夷右后侧有一锄,画卷左侧之山溪也为远景,且画中山石、树木之赋色,也与“李唐本”极为相近。“辽博本”“保利本”与“李唐本”最大的不同在于人物神态,其中伯夷面露愁苦之色,作沉思苦闷状,这与“李唐本”中所表现的坚毅与不屈的生命意志截然不同。此外,“辽博本”中的树叶多以浓墨勾勒轮廓,再填以淡花青,所绘山石、树木大多笔力稍弱。但从人物造型和衬景等方面看,“辽博本”应该在五件摹本中最为完整地传承了“李唐本”的“形”,在神韵方面,可称下真迹一等。“保利本”中人物的衣纹线条也较粗,用色略重,且并不流畅,这与“李唐本”所表现出的淡雅与行云流水般的线条是不同的。“保利本”引首及拖尾的题跋,也都是对“李唐本”的临摹,时间应当在吴荣光鉴藏以后。从时间上看,“辽博本”是五件摹本中最早者,至晚到晚明,且是唯一一件经清宫鉴藏且著录于《石渠宝笈续编》的摹本;“保利本”应在清道光后期至咸丰、同治年,甚至更晚,是五件摹本中最晚者。

吴荣光题“李唐本”称:“少时见黄氏命画工临数本,仅得形似,曾为橅书前后题跋。嘉庆丁卯、戊辰间,偶过厂肆,见书贾所鬻赝本,即黄氏重橅本辗转散出者。余所书各跋宛然尚存,深可笑也”。吴荣光的“少时”,若以十岁至弱冠计算,当在乾隆四十七年至五十七年间(1782—1792年),即乾隆后期。上述“辽博本”并不属于此时的“重橅本”,而“有邻馆本”“弗利尔本”大抵便是这一时期由黄氏“重橅本”流出者。吴荣光谈及“余所书各跋宛然尚存”,“佛利尔本”卷后逢年等人书于洒金笺上的题跋,应为一人所写,故极有可能便是吴荣光所为。若是如此,则“李唐本”本来尚有逢年诸家题跋,不知何故,在装裱和辗转流出中遗失了。“弗利尔本”中所钤之印“炳图”和“韬士”,应为“重橅本”的作者。遍查资料,并无相关资料,疑为当时佛山黄氏所邀请的职业画工。

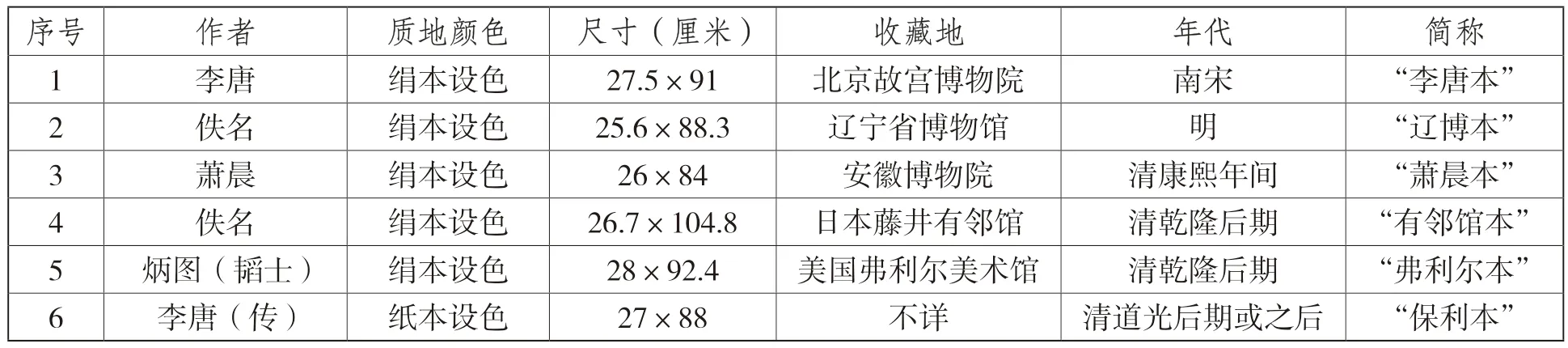

正是基于这样的考察,我们不难看出,在以“李唐本”为祖本的五件摹本中,以艺术水准看,“萧晨本”价值最高,“辽博本”次之,“有邻馆本”“弗利尔本”“保利本”再次之;就时间看,“辽博本”最早,至晚到晚明,“萧晨本”次之,在清康熙年间,“有邻馆本”“弗利尔本”再次之,在清乾隆后期,“保利本”最晚,在清道光后期或之后。现将《采薇图》祖本及摹本的相关信息列表整理如表1。

表1 《采薇图》祖本及摹本信息

李唐《采薇图》的摹本应该还有很多,这里搜集的大抵是流传有序且有较清晰的鉴藏轨迹者。创制摹本最初的目的无论为传播与保护李唐《采薇图》,还是为好事者谋取利益,客观上都对传播“李唐本”的图式及伯夷、叔齐的故事起到了积极的作用。在书画作伪中,“摹本”无疑是最直接也最简便的一种手段。上述五件摹本,除“萧晨本”和“弗利尔本”有较明确的作者外,其他三本均为佚名,故易为逐利者所用,出现“双胞胎”或“多胞胎”的现象。这是在书画鉴定中需要特别注意的。

四、《采薇图》的异本

值得一提的是,伯夷、叔齐不食周粟的故实画并不限于“李唐本”的范式。明清时期也有一些该题材的故实画,但与李唐的《采薇图》迥然有别,完全是自出机杼。这以明代郭诩(1456—1532年)的《采薇图》卷(上海博物馆藏)、明末清初杨补(1598—1657年)的《采薇图》(上海博物馆藏)、清代中期华喦(1682—1756年)的《松荫观云图》轴(黑龙江省博物馆藏)及清代晚期苏仁山(1814—1850年后)的《采薇图》(广东省博物馆藏)为代表。

郭诩是明代中期的山水和人物画家,其画以狂怪著称。笔者曾专文讨论他的白描画⑩朱万章《郭诩画谢安》,《艺术品》2020年第3期。此文后收入朱万章《白描画征录》,江西美术出版社,2021年,第31-39页。,其《采薇图》卷亦介于白描和水墨写意之间。该画实为其《人物仕女图》卷中的最末一段,前两段为抱琵琶仕女和弹琴仕女,分别以晋武帝时期宫女希冀得宠和汉武帝时期陈皇后失宠为题材,并配以七言绝句,都是有据可查的故实画。《采薇图》卷尾画伯夷、叔齐相对而坐于树下,中间放置盛满薇蕨的竹篮,两人相互拱手作揖,似在对谈。作者题诗曰:“古今谁不爱肥甘,千古清风此老难。尚有首阳山下草,清癯留得与人看”[16]66-67,点明了画中描绘的是伯夷、叔齐采薇的故事。(图8)

图8 (明)郭诩《采薇图》卷(局部),纸本墨笔,22.4cmx129.8cm,上海博物馆藏

杨补是明遗民画家,擅画山水。其《采薇图》为其《怀古图咏册》(十开)之一,与《偶耕》《种瓜》《采芝》《因树为屋》《土室》《化汲》《卧雪》《采菊》《本穴世界》合为一册,此册均以历史故实为原型而绘,右侧为图,对开为题识。《采薇图》所绘伯夷和叔齐坐于山坳处的斜坡上,一人远眺,一人侧身而谈,两人周围零星点缀着薇蕨。此画以山水为主体,人物在画中只是作为衬景,但主题很鲜明,赞扬伯夷和叔齐首阳山采薇而食的精神。画心右上侧题“采薇”,对开引首题“夷齐”。作者并有题诗曰:“殷德实天丑,周粟匪盗泉。乌虖孤竹子,犹去西山巅。山中岂无食,所采聊复然。缘薇发长歌,气志浩以宣。身在荣亦辱,死辱奚贵焉。从容至尽命,皎洁同寒川。大义示万古,如日开中天。悲哉衰季士,曷以答前贤”,对伯夷、叔齐不食周粟的义举颇有感喟。此诗之后尚有另诗补题曰:“呜呼周武王,二士犹非之。义不食其粟,西山去乐饥。奈何后世人,受禄罔不宜。卓哉此二士,视死甘如饴。采薇非续命,兄弟聊相嬉”[17]390,阐释了伯夷、叔齐“二士”之“义”,是对图像叙事的深刻解读。(图9)

图9 (清)杨补《采薇图》,纸本墨笔,26.7cmx33cm,上海博物馆藏

华喦是“扬州画派”的代表画家,擅画花鸟、山水和人物,其《松荫观云图》虽然不以“采薇”命名,但画中的题诗及画中意境明显为伯夷、叔齐采薇的故事。作者题诗曰:“钟声过榻问熹微,曳纵歌商去采薇。浴月浮光连倬汉,听松嘘籁涌灵胥。猿声啼冷丰山峡,虎啸风生天烛埼。翘首大观疑断路,无心出岫白云飞”[18]17,诗中明确谈到“曳纵歌商去采薇”,“商”即商朝,“采薇”自然也就指伯夷、叔齐不食周粟而隐居山中采薇果腹。画中以陡峭的山峰作为背景,山坳处伯夷和叔齐坐于松树下,相与谈论,翘首远望。画中的人物造型和衬景都与李唐的《采薇图》毫无关联。这是华喦基于伯夷和叔齐的故事而自创的“采薇图”图式。(图10)

与华喦《松荫观云图》构思相近的苏仁山的《采薇图》,也完全不以李唐母本为依托,而是对伯夷、叔齐采薇故事的大胆想象与发挥。苏仁山是清嘉道时期的人物画家,与苏六朋并称“二苏”。作者在画心上侧题识曰:“十乱右武王伐纣,会于孟津,伯夷、叔齐扣马而请曰:以臣伐君,可谓仁乎?父死而不葬,爰及干戈,可谓孝乎?左右欲兵之,姜尚父曰:义士也!扶而去之。伯夷、叔齐于是隐于首阳之山,义不食周粟,采薇蕨于西山,乃作歌曰:登彼西山兮采其薇矣,以暴易暴兮不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣。吁嗟徂兮,命之衰矣。遂饿而死首阳之下。闻其风者,顽夫兼懦夫即去志,可谓圣之清者也。丁酉季冬敬绘于苍梧之野。夫苍梧,虞、舜所巡狩之地,或者伯夷、叔齐之神陟降于其间,未可知也。余生三代之下,能无置法高望而尚友古人欤?”题识中明确指出画中故事即伯夷、叔齐采薇。此画作于清道光十七年(1837年),时年苏仁山二十四岁,系其早年之作。该图所绘伯夷和叔齐行走于高山之麓,一人手提竹篮,篮中依稀可见野菜,一人一手拄杖,一手指向前方。和苏仁山其他作品风格一样,此图以简笔写山石,以白描画人物。无论是人物造型、构图还是形制,苏仁山的《采薇图》与李唐的《采薇图》毫无相近或传承之处,可见完全是作者想象图之。(图11)

图11 (清)苏仁山《采薇图轴》,纸本墨笔,121.5cmx37.3cm,广东省博物馆藏

画过此类原创性《采薇图》的尚有清代的苏六朋和近代的溥心畬、邓芬诸家。他们的这类作品都和以上四家一样,属李唐《采薇图》的异本,都是以伯夷、叔齐采薇故事为题材的自创性历史故实画。

结语

在图像制版和印刷尚未引入中国之前,对珍贵书画的摹写是书画传播的重要途径,也是对原迹的一种保护,但另一方面,创制摹本往往又成为作伪者牟利的重要手段。在上述五件摹本中,除“萧晨本”和“弗利尔本”的作者有迹可循之外,其他三本都是佚名。五件摹本都有一个共同点,其摹写的祖本都直接或间接来自李唐的《采薇图》。这些摹本或者完全忠实于原作,或者在摹写中融入己意,虽然时代有先后,水准有高低,其目的亦有传播和获利之别,但客观上都对李唐《采薇图》的传播与推广起到了积极作用,亦可见李唐《采薇图》的影响力。透过五件摹本的考察与比对,大致可见以李唐《采薇图》为中心的绘画名迹的鉴藏、流播与鉴定的过程。伯夷、叔齐自身的人格魅力也是此画及其摹本能够广泛传播的重要因素。有论者指出,李唐的《采薇图》所彰显的政治意涵乃是南宋高宗时代理想化臣子的典范:“进可叩马而谏,以死抗争,为国捐躯,退可避居山野,采薇而歌”[19]381,正因如此,这种典范受到历代执政者及士大夫的认可与推崇,因而以李唐《采薇图》为原型的诸多摹本大行其道也就顺理成章了。(图12)

图12 《伯夷叔齐合像》,选自《名贤画像传》⑪王念典编《名贤画像传》,京师国群铸一社,1914年,第2页。

曾经对李唐《采薇图》有过鉴藏经历的清代书画鉴藏家吴荣光,视之为铭心绝品,除了在画卷拖尾一跋再跋,诉说鉴藏经历及读画感悟外,还另有诗《谒夷齐庙二首》谈到伯夷、叔齐及李唐的《采薇图》:“我欲飞觞北海滨,为公一荐一伤神。逊荒岂复论家国,就义终当有主臣。万古激扬在冠履,几人顽懦得陶甄。西山㵳泬三千载,景仰今朝识逸民。曾于画史式容仪(余有李唐《采薇图》),摇落西风拜古祠。地老天荒此薇蕨,汉争唐战又城池。洁身岂独同巢父,殉国还堪答祖伊。宋代冕旒元石墨,何关孤竹令名遗。”⑫吴荣光《石云山人诗集》卷八,清道光二十一年(1895年)吴氏筠清馆刻本,第21页。诗中既谈到伯夷、叔齐彪炳千古的名节,又谈及“曾于画史式容仪”的李唐《采薇图》,或许这正可视作李唐《采薇图》及其摹本流播的根本原因。