石说新语:当代石空间的文化建构与转译

姚家琳 孙奎利 李靖莹

一、引言

石头由于取材便利、成本低廉、坚固耐用等诸多优势被广泛应用于传统民宅建造之中。石头在人类文明中的登场一直围绕着它作为工具的实用性展开,早期对于石的应用满足了人类对于安全与生存的基本需求:史前时期,人类将石头打磨成尖锐形状来增强力量,以捕获猎物;并以巨石搭建石棚,坚固稳定的石棚是当时人类在恶劣自然环境中的庇护所,为人类生存提供巨大便利,此种石棚分布于世界各地,在我国的辽东半岛仍有建筑遗存。

不同文化体系造就了群体对于石的不同认知,后续人们对于石空间的营建形式亦截然不同。譬如,人与自然的关系中,西方文化强调人的优越性,主张人的创造能力与对抗精神。因此,石头被作为工具属性的物应用,唯有通过雕琢才能为人所用,华美的大理石雕像、雄伟壮阔的罗马斗兽场都是如此。东方文化体系则把人放在较低的位置,敬畏自然的理念主导下东方文化认可石材料质朴、原生的一面,以中国传统园林造景为例,对于太湖石甚至产生了“瘦、皱、漏、透”的独特审丑趣味。在肯定自然造物之美的前提下,中国对于石的应用是选择大于改造。日韩各国同样也在与原生石的接触中衍生出了石建筑所具有精神性、文化性的意识,石建筑得以在城市空间中发挥更为多样化的价值,如枯山水、书条石等。对比之下,传统东方文化对于石的认知已然超脱于功能与形式,达到精神层面。

20世纪后,人们的生活方式被现代主义所“规训”,颠覆不仅存在于表面上的城镇化进程推动新型建材取代传统石材料,在其背后,还潜藏着传统建筑审美及民族地域文化的消亡危机。毫无疑问,当代石建筑的文化建构与转译不仅需要适应当代生活方式,更需要注重传统文化及其精神内涵的挖掘。

二、知其所来:现代石空间的功能建构

现代主义对于石材的认可从石本身的质感出发,追求石材料在质感上的优势。现代主义思潮主张现代建筑要与工业化社会相适应,要开创新的建筑形式,在此过程中建筑功能性不断被重塑,其中亦出现崇尚自然的建筑流派。以赖特和沙利文为首的“有机建筑”流派,主张建筑应与周围的环境和谐一致。对满足“亲近自然”的人性化需求的重视,促使他们在设计过程中尝试打破建筑与自然隔绝的桎梏,探索如何才能让建筑融入环境、将自然引入空间的途径,这一过程中石材作为沟通自然的理想媒介得到了广泛认可。以建筑大师赖特设计的流水别墅为例,赖特注重对于建筑材料本质的表达,因此无论是别墅的室内空间还是室外空间,赖特都保留了石材料本身的粗砺感,与光洁的现代化材料形成鲜明对比,使石材的自然原生优势得到充分的发挥。由修整过后的岩石砌成的石墙外立面,层叠的自然纹理与周围环境高度融合,起到了消解建筑体量的作用,让流水别墅看起来“就像是从那里长出来的”。对于室内空间而言,赖特在建筑立面留有大面积的玻璃窗,将窗外的景致引入室内,并以石材作为地面与柱的主要材料,力图创造生动愉快的人居环境。除此之外,石材在立柱上的应用尤为精彩。立柱本身作为支撑结构有极强的人造感,而流水别墅内粗犷的岩砌柱却打破这份突兀,在视觉感受上其仿佛是自然山体突破玻璃的阻隔进入室内。顶部的部分木材提升了建筑室内空间的舒适度,从而中和了石材料自身的生冷特质。流水别墅整体选材的搭配与场景营造是基于现代主义有机建筑理论,它对于人性化、自然化石空间卓有成效的探索与实践,具有较高的建筑设计及理论研究价值(图1)。

图1 流水别墅外墙(左)与内景(右)

现代主义建筑流派的主张精彩纷呈,奠定了现代建筑的形式基础。20世纪初,法国著名建筑大师勒·柯布西耶提出“建筑漫步”的概念,认为建筑空间应当是被“游历”的,他提倡打破西方古典建筑围绕固定“点”展开设计的空间布局,主张空间内外的连通性,以塑造人在空间中的动态漫步体验为核心。人们穿行其中,即完成对于整体建筑的观赏,于此而言,与中国传统园林“移步异景”的营造理念不谋而合,以“游”为核心,达到可行、可望、可居的理想状态。这些“设计共识”为中国当代石空间中的文化转译埋下伏笔。

三、识其所在:基于传统语境的当代石空间演绎

(一)艺术之石——时间与整体

现代主义奠定了现代石空间的形式纪律,石文化精神性探索的萌芽,在现代建筑的形式土壤上遍地开花,其中东亚文化圈的实践探索尤为精彩。美籍日裔景观设计师野口勇的部分设计作品即围绕着石空间的精神性展开。野口勇出生于20世纪初的日本,父亲为日本诗人野口次米郎,母亲为美国作家,野口勇经历两次世界大战,一生漂泊各处,流转于欧美各国。也曾于20世纪30年代到中国跟随齐白石学习水墨画及中国园林的造园心法,后返回日本,研究日本的本土文化,并开始思考如何将日本的禅宗与现代艺术结合,试图寻找东方的设计根源。野口勇早年以雕塑家的身份开启他的艺术生涯,后期又作为产品设计师、景观设计师实现多元跨界。丰富的人生经历、阅历,使其创作受到东西方文化的共同影响,他所设计的作品形式语言及材料应用倾向于现代,而他的设计在寓意和精神感悟上的呈现,更多受益于东方文化体系中的自然观影响。[1].

有人评价野口勇的创作独特之处,在于“有用的雕塑,无用的建筑”。作为雕塑家,石材就是野口勇创作的重要载体,我们可以从其石雕创作中发现他对于石文化的精神性解读。首先,对于天然石材所具有的时间美感的认识。在野口勇看来,每一块不同纹理的石头,都在以不同的方式讲述自己的历史,时间即是石头本身的一部分,无须任何联想就可以被看到、触摸到。因此,基于这一价值认同,野口勇对石材创作的过程极为克制。以《清泉石上流》设计作品为例,其形式脱胎于日式园林中常见的水钵,规则的六边形切割极富现代主义的美感,野口勇并未对它进行完全的打磨处理,而是在侧面保留了部分石本身的质感纹理。水流从底部上涌,填满中部孔洞,以稳定的姿态向外扩散,沿光洁的壁面流下,宛若静止,极富禅意。与此同时,保留石材的原生质感,讲述本体的时间过往。石材的光洁与粗砺,通过水的转化在这件设计作品中形成强烈对比。野口勇成功地将石材的精神性统一在“真实的动”与“表象的静”之中,传递日本文化中对时间乃至宇宙的哲思(图2)。

图2 野口勇 清泉石上流 雕塑

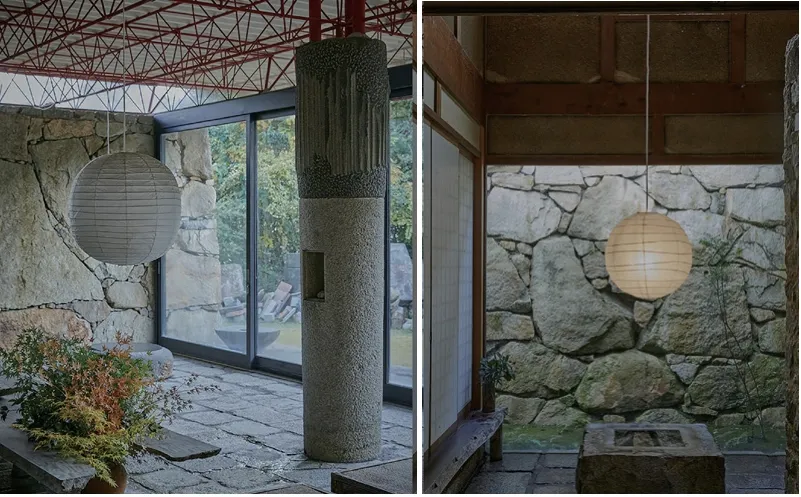

在野口勇看来,最美的建筑也应当建造于整体之上,同时尊重石材的整体美感,释放空间亲近自然的可能性。晚年的野口勇长居日本,与助手兼合伙人和泉正敏共同买下位于日本香川县的一处旧宅,重新修建作为创作基地。由于运用了他所钟爱的石材建造这所房子,“石屋”由此得名。石屋在建造形式上与流水别墅有着诸多相似之处,虽然石屋无论知名度抑或在建筑史上的影响力都远不及后者,但就石材在建筑空间中的精神性表达而言却比后者更为充分。首先,石屋更加注重石材的完整性。以石墙为例,石屋中的石墙主要采用堆石的方法,石块间的体积差异大,保留块与块的鲜明差异。而流水别墅立面的石材则更加细碎,呈现出明显的切割与叠砌感;其次,对于室内立柱的处理,野口勇秉持对于石雕塑的理念,对其进行加工处理时尽量维持石材的整体性,从艺术的角度挖掘并释放石材本身所具有的美感。值得注意的是,石屋的立面玻璃不仅面向屋外的树木花草,也面向石墙。由此可见,野口勇将空间中的石材,不仅当作建筑材料,更视其为可观赏的画、可品读的艺术(图3)。

图3 石屋立柱(左)与石屋内部观石墙(右)

野口勇的景观设计作品《加州剧本》同样是以石材作为主要材料,其创作的成功之处在于把握石材精神的基础上,通过准确的搭配组合,打造出符合当地文化的叙事空间。《加州剧本》在设计手法上借鉴以石代山的日式枯山水营建思路,以雕塑群的形式将加州主要的四种地理景观(高山、红木森林、沙漠、瀑布)展现于狭小的场地中,成功地将东方文化带入西方的石空间营建,《加州剧本》因其所具备的形式美与可读性无疑是跨文化的佳作(图4)。

图4 野口勇 加州剧本 景观设计

(二)叙事之石——转化与编排

野口勇在艺术思维下设计出的《加州剧本》以及石屋,对在小尺度空间内彰显石的精神性具有借鉴意义。而在中观尺度的石空间营建中发挥场域精神、实现文化建构与转译,可从王澍的设计实践中探讨一二。王澍的建筑被认为是基于越海民系江浙地区的本土建筑营造典范。浙江历来有着“七山二水一分田”的说法,大面积的丘陵使石材成为地区性的主要建材,如宁海县茶院乡的许村就以石头为材料来砌墙、筑屋及铺路,因此得名“石头村”。

石也是王澍建筑选材中的常客。以坐落于杭州富阳的富春山馆为例,富春山馆是由富阳美术馆、博物馆、档案馆共同组成的大型综合性公共建筑,名字源于画家黄公望的传世名画《富春山居图》,画中描绘了富春江畔的山水美景,所营造出的理想栖居意境使众人为之神往。王澍从整体的视角出发以设计响应场地中的山水自然以及背后的历史文脉。“不是把建筑当作应予以分析的人工制品,而是当作一种意识的提醒:一种邀请人们去参与的一个假定世界的意识和经验。”[2]富春山馆的设计深度借鉴中国古典园林的造园手法,所谓“移天缩地在君怀”,园林的空间应当灵活多变,拘于场地之内,则只能在建筑内部做文章,但若把整个富春山片区视作大园林,那待建的富春山馆就可以是山,场地的设计任务就是“筑山”。

首先,所筑之山要讲究体量上的合理性,唯有与原本的富春山协调才能符合传统造园的意境。其次,富春山馆的设计还需考虑如何协调周边大片现代化高楼与自然环境的矛盾。最终建成的富春山馆建筑群有浙东传统村落的影子,主要体现在建筑分布上的空间集聚与形式上的高低错落两方面。折叠起伏的屋顶拉出舒展灵动的线条,与不远处富春山的轮廓互为映衬,建筑以廊道的纵向穿插串联场馆,实现“山水观法”的具体空间化,成功地模糊了建筑内外的界限,游走在廊道之间,时而入室,时而登顶,这种步移景异的空间体验如在山间漫步,又宛如穿梭在浙东某个古村,使地块中的建筑“体”这一印象消解而以更符合传统造园意境的“群”代之。时而见山,时而见宅,在王澍的设计转化下富春山馆是山也是宅(图5、图6)。

图5 浙江宁海许村建筑群

图6 穿插于富春山馆建筑群间的坡道

对于石材的编排是王澍筑山的亮点。不同于野口勇对于石料本体美的执着,王澍对于石的精神性表达更像是导演一出即兴话剧,有意让精巧与随机并举:石的本体被打散切割,切割整齐的石材已失去其相对完整状态下的叙事能力,通过设计编排使局部重新组合排列,满足建筑空间叙事,石材由此焕发出新的生命。以富春山馆屋顶砖块的砌法为例,由杭灰石、老砖空斗,以及卵石掺废砖废石三种材料混合砌成的屋顶呈现出不同的色彩区块,转化后呈现的“山脊”和“山谷”由此分明,这种形式不仅实现了技术层面主框架体系与传统砌筑技艺的融合,也实现了新时代石文化的建构与转译,促成了建筑精神性的完整和统一(图7)。[3]

图7 富春山馆屋顶设计

石材作为传递场所精神的媒介,在王澍的建筑中它的内涵得以重塑,这对当今有志于本土建筑的设计师认识石材的可塑性并尝试大体量的石建筑空间营造具有启发意义。但另一方面,这类编排的技巧极大地依赖于设计者的思维高度以及工匠的技术,以面对偶然和不可控状况的出现。再者,理应是环境与文化共同塑造建筑形态,业界要警惕形式语言的滥用,不恰当的应用将会丧失其原有的场所精神。

(三)都市之石——象形与解构

中国传统建筑以“群落”为主要形式,讲究部分与整体之间的联系与搭配,注重建筑空间的横向塑造。而现代化的摩天大楼则多以“单体”的形式出现,钢结构、混凝土等材料的应用使得建筑在纵向空间持续“攀升”,摩天大楼拔地而起勾勒出现代化大都市的天际线。这种集约、高效的城市模式与自然环境充满割裂,颠覆了中国传统文化中对于理想人居环境的构想。对此,著名科学家钱学森于20世纪90年代提出“山水城市”这一概念,认为理想城市的建设应遵循中国传统山水自然观与天人合一的哲学观,追求人工环境与自然环境的协调融合。

何为传统山水观?北宋画家郭熙在《林泉高致》中提出,以林泉之心观自然山水,即山水不应局限于形式,而要注重情感与生命。对比王澍在富春山馆中以大量石材及传统砌筑工艺所表达的山水观,著名建筑师马岩松对于“山水城市”的探索是一条截然不同的道路,比起石本身,马岩松更关注于石的象如何通过现代材料技术呈现,他的探索是借助石的外壳与解构传统山水关系,尝试解答如何在钢筋水泥构筑的现代化的都市之中建立山水之象。以北京朝阳公园广场为例,公园广场中作为主峰的双子办公楼在钢筋水泥、玻璃幕墙等现代化材料支撑下拔地而起,满足高密度的城市空间需求。同时与多组相对低矮的商业建筑组合,将二维国画中平远、高远、深远的山石立体化,挤压出的中部留白的道路空间则宛如水系。[4]马岩松的建筑在形态上借“山石”之名,抛却石的粗糙与质朴,以现代化材料与建造工艺精致雕琢出“石”之形,要从整体来解读建筑间的空间关系就能体会到中国传统山水美学的映射(图8)。

图8 朝阳公园广场建筑群

总的来说,马岩松的“山水城市”在设计语言上是易懂的,没有过多的情感堆砌以及内在的文化表达,无论是来自何种文化背景,都可以辨识出眼前来源于自然山石的建筑形态。他的建筑形式是现代的,但在建筑群体的排布关系与组织上却是中式的。如今的争议点在于空间的实际体验与感受,解构后的“石”在形象与体量上的压迫感未必符合所有人的审美韵味。不过必须承认,这种脱胎于传统山水观的石形象转化实践是建设中国特色现代化山水都市的有益探索。

四、明其前往:结语及展望

(一)本位之思

如今的石材可以作为工具属性链接建筑与自然,如赖特在流水别墅中对于石材的应用肯定了石作为天然材料对于加强建筑有机自然感的作用。石材可以做到以本体的表达实现艺术与功能的并举,如野口勇重视对于石材整体美感的挖掘,让石材以艺术的形式对空间美感起到画龙点睛的作用。石材可以通过编排与重组满足空间叙事的期许,如王澍对于石材的组织使其具备了本土化的叙事能力,为石所塑造的符合传统文化意趣的精神性场所做出范例。石材甚至可以抛却实体,只取其意,通过本体的解构与置换实现大尺度空间文化表达需求,如马岩松对于石的解构,扩宽了传统美学指导现代化都市建设的可能性。

当代的石空间设计不仅要满足趋新的功能要求,还要追求基于本土文化实现创新,满足时代的审美趣味,未来或许还将面对如何走向世界,如何用国际通用的设计语言表达、传播中国石空间的文化与精神的问题。前辈们的实践对于笔者的启发有三:一是,寻找合适的媒介,以艺术美、形式美上的呼应可助力理念的跨文化传播。二是,坚持本土的场所精神,最终以成熟的设计语汇进行转化。三是,大胆创新,在以我为主的前提下将古今中外的理念融会贯通并为我所用。

(二)出位之思

石文化作为传统建筑复兴的一个缩影,未来将会有更多的设计师对石这类本土化材料的精神性及文化内涵展开更进一步的实践探索。但有效的探索需要建立在社会对于传统文化的深度接触与认可之上,如今我们强调文化自信,却不得不承认,大众文化意识的认知速度远不如传统文化消散的速度。因此,作为设计师而言,不仅需要提高自身的文化素质,坚定自身的文化信仰,更应当时常思考如何通过设计赋能中国优秀传统文化,助力社会层面的文化复兴这一时代性命题。