再论汉画像“泗水捞鼎”图的构成、类型与指向

王万里

“泗水捞鼎”故事的完整表述最早见于《史记·秦始皇本纪》。秦始皇二十八年(公元前219),始皇东行郡县,颂德刻石,至于琅琊,后“始皇还,过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得”[1]242。汉代大兴厚葬习俗,时人以“厚葬重币者”为孝(桓宽《盐铁论·散不足》),故而画像石①兴盛一时,成为丧葬文化的独特表征。西汉中期,②出现了一类以“泗水捞鼎”故事为题材创作的画像石,一直持续到东汉末期,意义极为特殊。

从学术史来看,最早提出“泗水捞鼎”图的是清代的学术大师阮元。他在《山左金石志》中将山东嘉祥武氏祠左石室东壁上的画像与郦道元《水经注·泗水注》联系起来,断定为“泗水捞鼎”图。[2]81420世纪以来,山东、江苏、河南、四川等地陆续发现有汉画像“泗水捞鼎”图,其中鲁西南、苏北居多,范围大致与泗水河流域相当。与此同时,学术界对该图的意义阐释不曾中断,总结一下主要有“攻秦说”“汉代受命说”“死后升天说”“祥瑞说”等等,莫衷一是。在图像整理方面,邢义田《画为心声:画像石、画像砖与壁画》一书中提到有30余件,[3]415辛旭龙整理41幅(山东、江苏地区29幅、河南4幅、四川8幅),[4]李亚利主要以“桥”为收录标准整理22幅,[5]魏然收录29幅,[6]张艳秋梳理41幅图像的形式嬗变,[7]潘新收录有27幅。[8]上述成果涉及图像整理、分类、嬗变等主题,本文将在此基础上进一步分析41幅图像文本的构成、地区分布、类型和指向,有助于进一步理解“泗水捞鼎”图在墓室空间中的结构意义。

一、“泗水捞鼎”图的要素构成

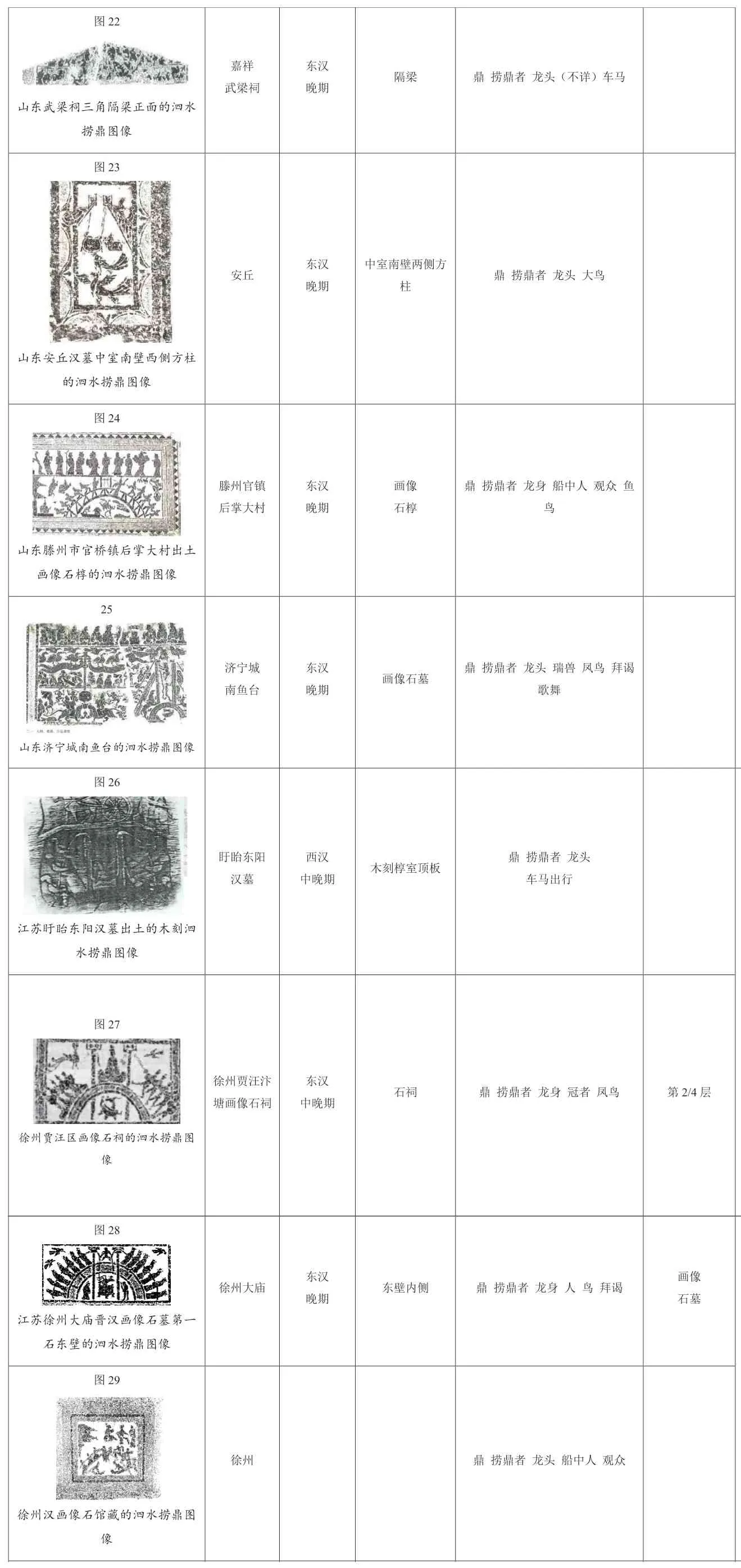

本文共收集有“泗水捞鼎”图41幅,③主要从分布分区、时代、位置、要素构成、画像组合等方面进行分析。需要说明的是,要素分析按照如“鼎”“捞鼎者”“龙”之类的要素系统依次识读图像文本,尽可能做到相互对照,以便发现元素在图像中的增删改动等细微变化,以图表形式呈现(表1)。

二、“泗水捞鼎”图的类型与分区

目前发现的汉画像“泗水捞鼎”图,从数量上看,山东、江苏泗水流域地区数量最多;从形式上看,山东与江苏相近,河南、四川两地各成系统。下面分论之。

(一)山东、江苏地区的“泗水捞鼎”图

山东地区的“泗水捞鼎”图发现数量较多,且时间上几乎涵盖画像石从兴起到隐没的不同时期,构成了比较完整的可供观察的发展序列。首先,山东兖州曾出土一具石椁,石椁侧壁分三格,中间是十字穿云纹,左边两边分别是班婕妤以身挡虎和泗水捞鼎两幅图像(表1中图1),时间大概为西汉中晚期。[9]15-22其次,山东平邑的皇圣卿阙和功曹阙中也有“泗水捞鼎”图(表1中图14、15),且有明确的时间记载,前者建于东汉元和三年(86),后者建于东汉章和元年(87)。其中皇圣卿阙分上下五格,从上到下依次是周公辅成王、孔子见老子、车马出行、泗水捞鼎和出行图。虽然皇圣卿阙的图像因年代久远而漫漶不清,依稀可见右侧石台上有呈俯瞰状的人,身后一人做护卫状,面前一鼎倾斜,据此可判断为泗水捞鼎图像。最后,还有山东长清孝堂山石祠和武氏祠同样发现有“泗水捞鼎”图像(表1中图16、20),孝堂山石祠中有顺帝永建四年(129)的参观题记,因此其建造时间大概在东汉早中期的汉顺帝年间,应该与上述功曹阙年代相去不远,而武氏祠在东汉建和元年(147)到永康元年(167)陆续动工修建,属于东汉晚期的建筑,与孝堂山石祠相隔近百年。

表1 汉画像“泗水捞鼎”图的历史时期、区域分布和构成要素

由此,上述举例构成一个从西汉中晚期、东汉章帝、东汉早中期、东汉晚期的较为完整的发展序列。当然,真实的历史必定是十分复杂的,不会线性发展和演进。但是,这一序列的呈现,至少可以让我们观察到汉画像“泗水捞鼎”图在鲁西南地区如何构成,又是如何变化的。

从图像的风格上看,江苏和山东较为接近,画面中出现的基本元素有:鼎、捞鼎者、龙头(或龙身)、观者(唯一一例“大王”)、辅助者、其他图案(鸟、鱼、瑞兽等)。依据这些元素可以分为以下几种组合:

组合A:鼎+捞鼎者+龙头(或龙身)±其他图案

组合B:鼎+捞鼎者+龙头(或龙身)+观者±其他图案

组合C:鼎+捞鼎者+龙头(或龙身)+辅助者±其他图案

组合D:鼎+捞鼎者+龙头(或龙身)+观者+辅助者±其他图案

根据上述结构分析,图像集中表现的是以鼎、捞鼎者、龙头(龙身)三者构成的“捞鼎不得”的结构,观者为次要元素,船中辅助者为再次要元素,其他图案则作为祥瑞装饰。值得指出的是,山东,包括江苏地区的图像中,石台上的观者往往与拜谒图中的人物形象几乎完全一样。这一点也为邢义田所注意,他认为这暗示着图像人物身份从“王者”向“墓主”的转变,以此来支持其认为的图像主题是帮助墓主“升仙”说。[3]426-428实际上,如果就其呈现方式探讨,问题会更为复杂一些。就已有的鲁、苏地带画像石来看,拜谒图与泗水捞鼎图的结合主要有三种形式:

1.共用人物形象:以拜谒图中的人物形象来表现俯身观看的观者。因为谒见者或立或跪而作揖,主人凭几回礼,所以在形象上是完全一致的,是“泗水捞鼎”的重要构图要素。这类图像占大部分,比如表1中图5、图7、图9、图10、图11、图12、图14、图15、图17、图20、图21等,这类图像中的人物其实是以拜谒者形象内在地表现观者,是完整图像的一部分。对这类图像而言,邢义田提出的身份转变这一解释很有说服力。

?

2.呈现组合构图:“楼阁拜谒图”与“泗水捞鼎图”组合构图,这类图像中,拜谒图像时常被置于一个楼阁的空间中,下面是泗水捞鼎的图像,因为拜谒图像的人物形象作揖、答礼,其俯身的状态刚好被工匠用来和下面的捞鼎图组合成图,二者的“看”与“被看”的关系是外在的,这就与第一种类别有所区别。这类图像数量不多,比如表1中的图2、图6、图28,尤其以图28为典型。④至于“楼阁拜谒图”的所指和意义,缪哲认为是一种空间的“语义表达”,他详细考察汉代宫殿、官署、住宅和楼阁的形制,分析在汉代艺术中绘画表现的方式,揭示出其中公/私的对立以及性别的对立,符合这种形制的大概以宫殿和官署为近。[10]173-224要指出的是,这反映的并不是真实生活,而是墓主人家族的理想表达。

3.各自独立构图:这类情况是指两幅图像不构成关系,只是在各自表现的意义上处于上下相邻的关系,不构成相互的语义关系。这类图像比如表1中图13、图27。图13分别与楚王、孔子见老子两幅图像相互组合,图27是由天界楼阁和泗水捞鼎图构成,虽然泗水捞鼎图上面都设有楼阁,但是二者并无关系,各自有各自的空间、主题、目的。

(二)河南地区的“泗水捞鼎”图

河南地区发现的“泗水捞鼎图”共4幅,1幅在南阳杨官寺,另外3幅均在南阳新野县。

?

河南南阳杨官寺汉墓发现于1962年,墓门北侧柱石已经残缺,残存的上半部分依稀可见双阙和楼阁,楼阁中刻有一人,仅见头部;下半部分便是泗水捞鼎图,中间一条弯曲的河,刻一“水”字。这是仅存的十分强调“水”的图像。河中竖有两根柱子,两柱之间用绳子牵着一只斜鼎,鼎中似有龙头。而考古报告认为这是河面的瓢形船,船上露出一鹤头,中间刻有几个文字,能辨有“四、八、日、月、火”五字,而以“日、火”二字最为清晰。在左柱上端也残存五字,右边为“死”,中为“奎父”,左为“人水”或“入水”,推测这是人死后在水边送魂升天的场景。[11]将之与山东、江苏的发现结合来看,与山东兖州农校的“泗水捞鼎”图相似,图中的双阙和楼阁也常见于山东、江苏地区。就此可以认为,南阳杨官寺汉墓墓门北侧柱石上的图像组合当为泗水捞鼎图,风格近于山东、江苏一带,也许是由传播所致,也许是两地的工匠拥有共同的图谱来源。

河南南阳新野县考古发现刻有3幅泗水捞鼎图的画像砖,整体上呈现一种独特的风格,即泗水捞鼎图像上方不再是鲁苏一带常见的楼阙拜谒图,而置换为车马图。就目前发现的3幅图而言,图中设桥,车马出行图设于桥上,泗水捞鼎图置于桥下前者,以鼎、捞鼎者、龙(图32无龙,而以斜鼎表示,这种手法见于鲁苏一带;图31、33中的龙全身飞出)三者构成“捞鼎不得”的核心结构,还有船上的辅助者、水中的鱼等元素,周边刻画着乐舞图。下面作具体阐释:

?

1.新野安乐集出土的“泗水捞鼎”图像(表1中图31),由车马图、泗水捞鼎图、建鼓图、飞鸟几部分构成。车马图自右向左依次是执幢骑士,预兆祥瑞的到来,导骑1、四马轺车1、二马轺车1、从骑2,一起走过拱桥。其中,建鼓图与出行图的组合较为常见,还可举山东长清孝堂山祠堂后壁的出行图为证,建鼓图被置于车驾上。根据《后汉书·舆服制》,天子法驾中,有所谓“黄门鼓车”,即在车驾上击鼓作乐。[10]227-278此处当与此有关联,用以烘托墓主人显赫的地位和身份。而飞鸟图当为祥瑞装饰,信立祥曾举山东省苍山县元嘉元年画像石墓前室东壁横梁的车马出行图一例,其车马图上方流云之中浮现很多鸟头,有题记云“使坐上,小车....,驱驰相随到都亭,游激候见谢自便,后有羊车像其□,上既圣鸟乘浮云”,因而这些鸟是一种圣鸟,并且他据此认为墓门门楣上的车马出行图的最终目的就是其中提到的“都亭”。[12]

2.新野樊集出土的2幅泗水捞鼎图像,位置都在墓门门楣。画像砖(M36)由车马图、捞鼎图、阙和凤鸟构成;画像砖(M24)由车马图、捞鼎图、阙和凤鸟以及建鼓图构成。两图共同出现了阙和凤鸟,之所以称为“凤鸟”,主要依据是其冠羽和三根上挑的尾翎。这种鸟非同寻常,一般出现在天子的乘舆上,史称“鸾雀立衡”(《后汉书·舆服志》)。此处出现在阙上,与前文原本在车驾上的建鼓发生位置变换的现象相类似,是高贵社会地位的标志。

由此观之,河南南阳新野发现的3幅泗水捞鼎图像,多与车马出行图组合,风格相近。相较于多与楼阙拜谒图组合的南阳杨官寺以及鲁、苏一带的泗水捞鼎图,明显是另外的制作图谱和工匠传统。

观之车马出行图常见于墓室墓门的门楣之上,是专门的一类,还有一类则出现于墓地祠堂后壁。车马出行的目的是“都亭”,一般指在汉代墓室画像中的祠堂,其原因应与两汉时期盛行的国家为功臣勋戚建造墓地祠堂的风气有关,标志着一种高贵的身份。信立祥认为:

汉代有墓地祠堂的多室墓有两个“堂”。一个“堂”是地下墓室中紧靠后室之前的中室或前室,另一个“堂”虽建在墓室上方坟丘旁的祠堂。这两个“堂”,作为灵魂在地下世界燕居生活以外的活动场所,对墓主来说都是不可缺少的。前者是墓主灵魂在地下世界接待宾客和处理公务的地方,后者是墓主灵魂会见其在世子孙和接受他们祭祀的地方。换言之,这种墓地祠堂从某种意义上说,是地下鬼魂世界和现实人间世界的联络站,是人鬼的交流场所。[12]

可以认为,车马出行图表现的是祠主赶往墓地祠堂接受子孙祭祀的场景,是当时盛行的祭祖礼仪活动的重要体现,并且与营造墓室空间的主题和需求相吻合。

(三)四川地区的“泗水捞鼎”图

四川地区的泗水捞鼎图像出现较晚,且形态上代表着另一种独立的图谱传统。总体上看,可以分为几类:

1.表现有“鼎+捞鼎者+龙”的核心结构,属于较为完善的一类。例如在1989年出土的江安县黄新乡一座魏晋石室墓中,1号棺左侧刻有一幅图像,一边表现的是荆轲刺秦的故事,毫无异议。另一边考古报告认为是“戏龙图”,图中画有一人,身着袍服,手持长竿,竿端下垂,悬挂着一个小框状物,里面似乎盛着一条鱼,鱼头和鱼尾露出。下刻一龙,双角,大眼,体甚瘦长,尾细长,腹下四足,后两足支于地上,前两足向前撑张,上身直立,头部后仰,张嘴咬住竿腰,竿端所悬之物则垂悬于龙背上,似乎是欲食筐中之物而不能。[13]根据构成元素及其组合,佐之旁边的荆轲刺秦王,可以认为是风格简略的“泗水捞鼎”图(表1中图33)。

2.鼎+人的组合,这一类较之第一类更为简略。图中画面三分,正中设有三足大鼎,两侧各有一人,仅此而已,均没有龙的出现,也就无法明确表现“捞而不得”的故事核心结构。表1中图35、图36、图37其中一些细节需要注意,其中图35两人在通过滑轮以绳牵鼎,有学者认为这与四川地区的盐井技术有关,[13]其实这一设计也常见于山东地区的捞鼎图像。图36中右边的人牵着绳子,绳系于鼎,此处的绳子并非以“描绘”的方式呈现,而是以“图符”的方式呈现,明显是象征性的。图38画面三分,中间一鼎,两侧各有一人,通过滑轮牵鼎。在整体组合上,左侧是车马出行图,隐约可见一鸟形,棚车一驾,这类图像多与女性出行有关,此处与泗水捞鼎图相结合;右侧则是夫妇宴饮图,是整幅画面的最终指向,也是出行图的目的,疑为祀享之意。

?

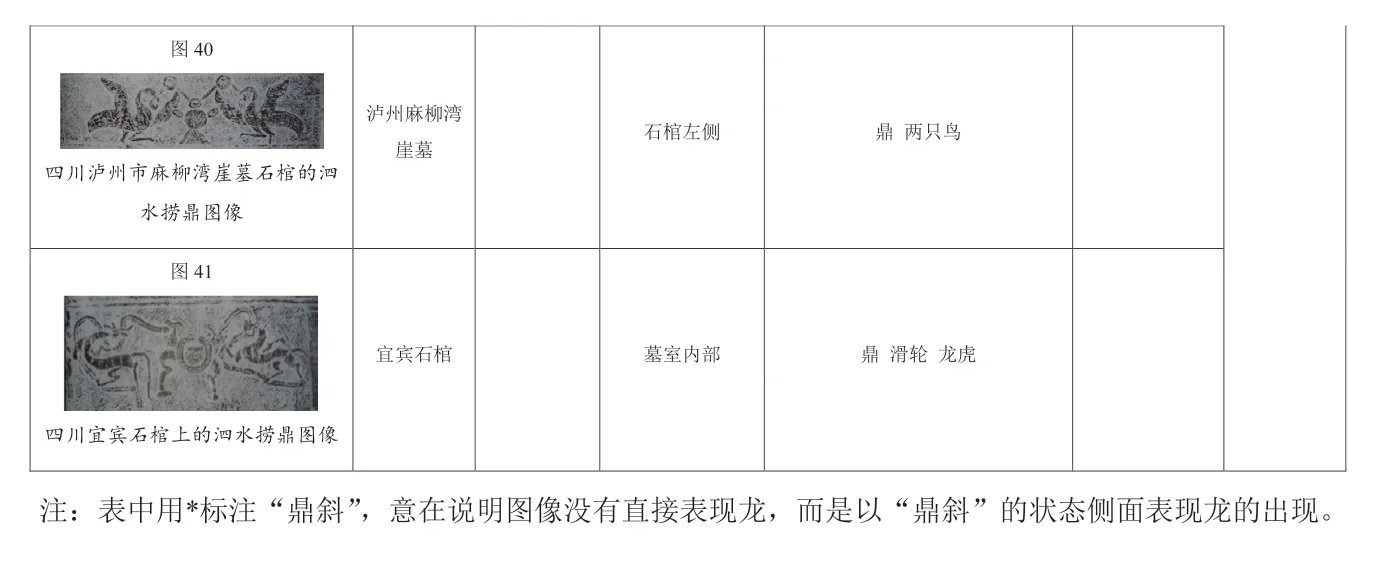

3.鼎+兽的组合,较之第二类,这类图像以兽替换人。如图39、图40和图41,图39虎凤拉鼎,图中一虎一鸟在用绳子牵鼎,虎、凤十分明显地呈用力拉鼎的动作,周围饰有连胜纹、柿蒂纹,寓意吉瑞美好。图40是两只大鸟通过滑轮牵鼎。图41是一龙一虎在牵鼎,其鼎上还有象征祥瑞的璧。实际上,龙虎衔璧也见于四川地区。因此,这类图像中,原本是作为破坏性元素的龙以及作为装饰性元素的鸟都成为捞鼎的主力,都作为祥瑞的象征出现。

显然,相较于山东、江苏、河南地区而言,四川地区所发现的泗水捞鼎图发生了很大的变化,主要包括装饰性元素的去除、鼎的凸显、鸟兽拉鼎的出现等。其中,对鼎的突出表现,有学者撰文认为这与汉代四川地区道教的兴起和发展有关。正是道教的出现,使得原来象征着政治权力的“九鼎”逐渐演变为道教用于炼丹的“丹鼎”[14]。相应地,“泗水捞鼎”图不再表现“捞而不得”的核心结构,而是转向一种祥瑞图案的整体性呈现。龙、虎的出现可为证,古人认为“云从龙,风从虎”(《周易·乾》),这是两种上天入地、穿云驾雾的神兽,常作为神仙的坐骑,就比如西王母的身边。因此,这其实是在象征三界的沟通交流,人的灵魂可以顺利升天。

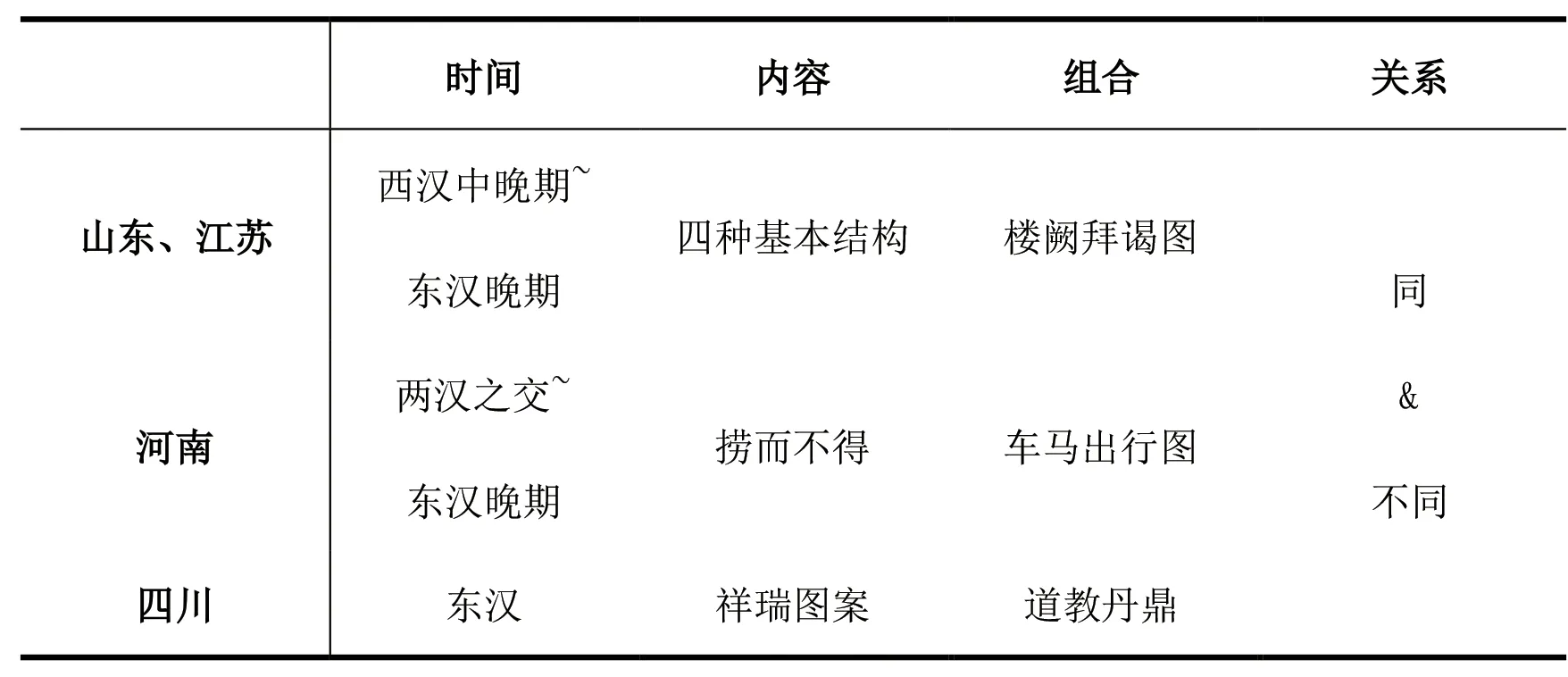

三、结语:分区与指向

山东、江苏地区的“泗水捞鼎”图是最早出现、最为完善、持续时间最长的。从西汉中晚期的山东兖州农校的发现,到东汉晚期的武梁祠、长清孝堂山石祠的发展,构成了一个“泗水捞鼎”图发展演化的完整序列。从内容表现上说,可以将之分化为四种基本结构形态,在此基础上可以添加鸟、鱼等其他装饰图案,组成丰富的不同表现形式。特别需要指出的是,在图像关系的组合上,这一地区的泗水捞鼎图常与楼阙拜谒图以不同方式相关联和组合。

河南地区的“泗水捞鼎”图,从西汉晚期到东汉晚期,主要表现的是以鼎、捞鼎者、龙身(或鼎斜)表现“捞而不得”的核心结构,多出现在拱桥上,水中游鱼,明确地指向“水”这一发生空间,其中出土仅有的一例出现“水”榜题的图像。在图像组合上,南阳新野发现的3幅泗水捞鼎图像,多与车马出行图组合,用以表现墓主人的身份。图像风格一致,明显是另外的制作图谱和工匠传统。

四川地区的“泗水捞鼎”图,大概是在东汉时期,出现较晚。在图像的表现上,不再是突出“捞而不得”的核心结构,而是突出鼎、鸟兽等图案,整体上呈现为一幅祥瑞图案。这种图像,学界认为与四川地区道教的兴起和发展有关,当为合理的解释。上述内容可由表2做一总结。

表2 山东、江苏、河南、四川等地“泗水捞鼎”图的形式及关系

各个分区不同和形式的分野,与信立祥对汉画像分区的结论基本一致,他认为汉画像主要分为五大区域:第一是山东全境、江苏中北部、安徽省北部、河南东部与河北东南部;第二是以南阳为中心的河南西南部和湖北北部;第三是陕西北部和山西西部;第四是四川和云南北部,第五是河南洛阳及周边。[9]15-22虽然不同系统呈现出各自的风格差异,但是仍以不同的方式相互关联,绝非断然独立。“泗水捞鼎”图关联的楼阙拜谒图、出行图、道教丹鼎图和祥瑞图案,都与墓葬空间的构造有着密切关系,或表现墓主人的社会声望和身份地位,或表达生者对死者的祭祀和哀思,或表达墓主人灵魂顺利升天的主题,都可以帮助我们进一步理解图像在墓葬空间中的结构意义这一长期悬置的问题。

注释:

①汉代时人并不称“画像”,而是称“刻石”,直到宋代出现了“画像”一词,从“刻石”到“画像”的转变,实际上反映了从实用价值到艺术价值的转变,人们的关注重心落在石头上的文字和图画。比如赵明诚的《金石录》、洪适的《隶释》《隶续》等,开著录之先例,是汉画像研究的重要文献。由于清代学术的推动,方法论意义上的考据学颇为后世学者所推,与后来20世纪出现的田野考古一同成为汉画像石研究的基本方法和范式。

②现存画像石时代较早的是1982年在山东兖州发现的汉墓石椁,侧壁分三格,中间是十字穿云纹,两边分别是班婕妤以身挡虎和泗水捞鼎两幅图像。从墓葬形制上看,一般多见于西汉中晚期的鲁西南一带,故大概断代为西汉中晚期。参阅邢义田《画为心声:画像石、画像砖与壁画》,中华书局,2011年,第412页。

③主要资料来源包括《中国画像石全集》《山东汉画像石选集》《四川汉代石棺画像集》《巴蜀汉代画像石选》《南阳汉代画像砖》等画像石的全集和选集,以及相关的考古报告和学术论文。

④缪哲讨论“楼阁拜谒图”问题,据他描述:“两座重檐的阙,分树左右;一状如两层楼的建筑,矗于中央。楼与阙设于同一平面,未作远近分别。一楼人物皆为男子。有身材伟硕于余人者,侧面据几坐,其前有伏拜者一人或数人,皆侧面……二楼的人物皆女子,仅露半身。”可见图28是较典型的拜谒图,以平面形式表现纵深空间。详参缪哲《从灵光殿到武梁祠:两汉之交帝国艺术的遗影》,生活·读书·新知三联书店,2021年,第173—224页。