辩证领导行为及其对企业创新能力和绩效的影响:一项基于中国传统文化的领导行为探究*

王 辉 王 颖 季晓得 纪 铭

辩证领导行为及其对企业创新能力和绩效的影响:一项基于中国传统文化的领导行为探究*

王 辉1王 颖2季晓得1纪 铭3

(1北京大学光华管理学院, 北京 100871) (2对外经济贸易大学国际商学院, 北京 100029) (3中国工商银行博士后科研工作站, 北京 100032)

在探索中国人应对历史危机的心理特征与行为表现的大框架下, 本文研究了辩证领导行为这一概念的内涵、结构、测量方法、概念独特性, 并探讨了辩证领导行为对企业创新能力和绩效的影响。研究发现, 辩证领导行为这一基于东方传统思维模式和哲学思想提出的领导行为概念具有6个维度: 适时调整, 因人而异, 权衡矛盾, 恩威并施, 注重协调和整体管理。多个样本的数据提供的证据表明: 1) 辩证领导行为有别于其他现有的领导行为概念; 2) 中国高层管理者辩证领导行为更胜于美国高层管理者辩证领导行为; 3) 基于中国传统智慧的辩证领导行为可正向预测企业能否生存和发展的绩效指标——企业创新能力与企业绩效, 且企业战略柔性起到中介作用。文章最后讨论了本研究的理论和实践意义, 以及未来的研究方向。

辩证领导行为, 战略柔性, 企业创新能力, 企业绩效, 中国情境

1 前言

2020年以来新冠肺炎疫情的持续蔓延与反复, 中国经济国内国际双循环发展格局的逐步形成, 特别是以5G技术、大数据、人工智能等为代表的高新科技的迅猛发展, 给企业带来了前所未有的复杂性和不确定性, 深刻影响到了企业的发展, 甚至关乎企业的生存。面对这种瞬息万变、矛盾复杂的国内外环境, 延续了5000多年的中国传统文化给企业如何应对危机、适应变化、权衡利弊、生存发展提供了重要的借鉴。在这一背景下, 基于东亚文化, 尤其是中国传统文化中的辩证思维(下文简称“东方辩证思维”), 并结合企业所面临的现实问题提出的辩证领导行为(Dialectical Leadership Behavior)概念(黄鸣鹏, 王辉, 2017), 为企业高层管理者“于危机中育先机, 变局中开新局”提供了一个新的视角, 为企业更好地生存与发展提供了一个新的路径。

作为一种根植于中国传统文化的战略领导行为, 辩证领导行为是指企业高层管理者以动态的眼光看待环境中的变化和下属的差异, 以全局观念领导企业的协调、运作和发展, 以矛盾整合的方式调整企业战略和管理员工的领导行为(黄鸣鹏, 王辉, 2017)。辩证领导行为提出的理论基础是凝结了中国传统智慧的东方辩证思维。作为中国人应对人文与自然环境的变化所形成的特定思维模式, 东方辩证思维在中华文明传承过程中起到了重要的作用。这一融合了道家、儒家以及释家思想, 与西方不同的独特思维方式, 可以追溯到西周, 甚至更久远的年代(侯玉波, 朱滢, 2002; 庞朴, 1980; 田辰山, 2008; 张岱年, 成中英, 1991)。通过广为流传的成语(如, 居安思危、未雨绸缪、刚柔并济)、俗语(如, 士别三日当刮目相看、一叶落而知天下秋)、寓言(如, 塞翁失马焉知非福)等, 东方辩证思维融入到了中国人生活的方方面面, 深刻地影响和塑造着中国人的思维和行为方式。而辩证领导行为是对东方辩证思维在领导行为上体现的综合概括和细致阐释, 对中国企业的领导者如何更好地应对目前的复杂环境具有借鉴意义。本研究的目的是为这一基于中国传统文化提出的领导行为概念开发具有良好信度和效度的测量工具, 讨论和检验其与现有领导行为概念的区别及文化特色, 并研究其对企业绩效与创新能力的影响及机制。

2 辩证领导行为的内涵及测量

辩证领导行为根植于东方哲学中的辩证思维, 其核心内涵包括矛盾、联系和变化三个基本原则(蒙培元, 1988; 田辰山, 2008; 张岱年, 成中英, 1991; Nisbett et al., 2001; Peng & Nisbett, 1999)。其中, 矛盾原则认为矛盾的存在是普遍的, 其肯定矛盾双方的对立关系, 强调矛盾双方之间的相互依赖和相互转化; 变化原则认为, 现实世界并非一成不变, 在认识事物、分析问题时, 应当采用动态的视角, 根据事物变化的规律找到认识事物和解决问题的最佳方案; 联系原则阐明了现实世界中事物之间联系的普遍性, 强调任何事物都不能脱离其所处情境和其他事物而单独存在, 因此在认识事物时, 既要考虑事物本身, 还要同时整体考虑事物所处的情境对事物发展的影响。矛盾、变化和联系的原则构成了东方辩证思维的核心观点, 对东方人的认知方式和行事风格产生了深远影响。

黄鸣鹏和王辉(2017)基于东方辩证思维的内涵, 在对华为公司创始人任正非等企业高层管理者领导风格的案例分析, 以及来自不同行业的企业高管访谈研究的基础上, 经过归纳总结访谈内容, 构建出高层管理者辩证领导行为这一概念。研究结果表明, 高层管理者的辩证领导行为表现在: 能够基于企业内外环境的变化, 对企业战略、目标和行动方针做出适时调整; 对待下属的管理方式会因时、因地、因人而异, 并采用看似矛盾的领导风格来领导和激励下属, 如恩威并施; 以及能够从企业的全局出发, 综合考虑和分析问题, 注重企业内各个部门、环节之间的关联和协同合作。这些表现, 充分体现了东方辩证思维的三个核心原则, 初步勾勒出辩证领导行为的结构内涵。

根据Hinkin (1995)的建议, 我们严格遵循量表开发的程序开展研究。首先, 本研究邀请了5位管理学教授和博士生以及2位企业领导者来协助评估黄鸣鹏和王辉(2017)提出的辩证领导典型行为。研究者先向他们解释了辩证领导行为的定义, 并请他们对每一典型行为是否清晰易懂、是否准确表述含义、是否与维度描述对应等做出评价。根据他们的建议, 研究者对这些题项进行了删减和修改, 形成了7类别共36个初始题项。

2.1 探索性因子分析

2.1.1 样本和程序

参与者为北京一所高校高级管理培训课程(EMBA)学员(企业高层管理者)的直接下属, 他们在企业中担任中、高层管理者。问卷量表采用7点李克特形式: 参与者们需要评价每道题项的描述与其直属领导的行为相符合程度, 选项从“1-非常不符合”到“7-非常符合”。

最终获得的有效样本来源于275位企业中、高层管理者。样本量与题项数量之比接近8:1, 因此, 样本数量满足探索性因子分析的要求。275位参与者中, 56.36%为男性, 81.45%受过大学及以上教育, 平均年龄33.63岁(8.97), 平均参加工作11.72年(= 7.00)。

2.1.2 分析结果

我们使用SPSS 22.0对收集到的数据进行探索性因子分析, 采用主轴因子分析法(Principle Axis)和斜交旋转法(Oblique Rotation)抽取因子。采用特征值大于1、因子载荷不低于0.40、交叉载荷不大于0.40等标准删除题项。

在题项删除之前, 我们首先对数据进行了Bartlett球体检验, 并计算出KMO测度统计量。结果表明, Bartlett球体检验的c2为7740.21 (630,< 0.001), KMO的值为0.93, 表明这些题项适合进行因子分析。随后, 我们采用主轴因子分析法, 并使用斜交旋转法将各题项负载到不同的维度上, 初步得到了6个维度的因子分析结果。因子分析的最终结果见表1。在因子分析过程中, 删掉了14个题项。留下的22个题项中, 6个因子共解释了71.91%的方差; 各维度对应题项的载荷值最大为0.95, 最小为0.70, 不存在交叉负载过大的题项。各维度的内部一致性信度(Cronbach’s α)值分别为: 0.92, 0.93, 0.87, 0.93, 0.86和0.85, 显示出这22个题项有清晰的结构和良好的信度, 我们根据各因子包含的题项内容对各因子进行了命名, 具体内容参见表1。从表1中我们可以看出, 与黄鸣鹏和王辉(2017)定性研究结果相比较, 预判趋势与适时调整维度合并成了一个维度, 同时, 我们将因材施教重新命名为因人而异维度。其中, 适时调整与因人而异两个维度与辩证思维的变化原则密切相关, 权衡矛盾和恩威并施两个维度与辩证思维的矛盾原则相关, 而注重协调和整体管理两个维度则与辩证思维的联系原则相关。

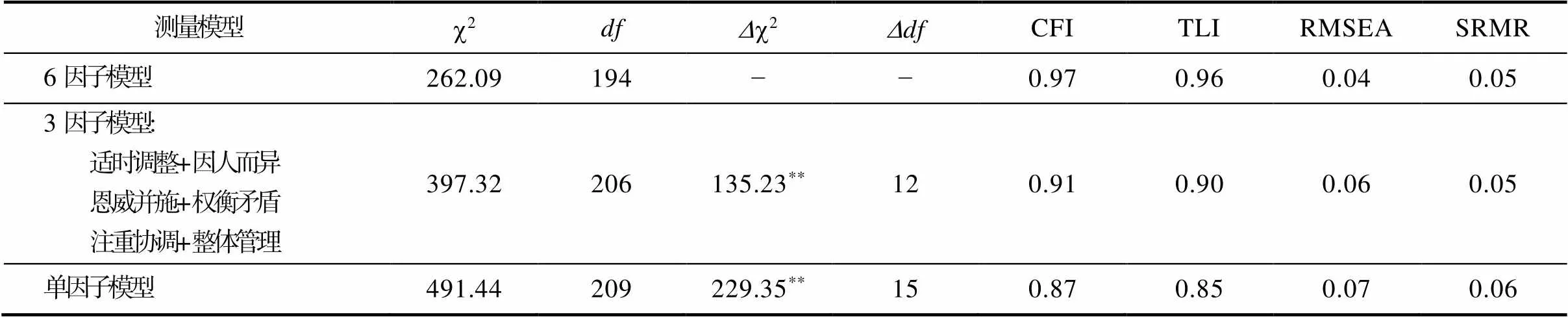

表1 辩证领导行为量表的探索性与验证性因子分析结果

注: 探索性因子分析样本量= 275, 验证性因子分析样本量= 256.

2.2 验证性因子分析

2.2.1 样本和程序

根据Hinkin (1995)的建议, 本研究使用另一个企业高层管理者样本对量表进行验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis, CFA)。参与者来自北京一所高校的EMBA学员的下属, 有效参与者共256名。256名参与者中64.45%为男性, 87.11%受过大学及以上教育, 平均年龄27.43岁(= 12.98), 平均参加工作8.70年(= 6.87)。量表均采用7点李克特形式, 1代表“非常不符合”, 7代表“非常符合”。

2.2.2 测量工具

辩证领导行为 辩证领导行为的量表共6个维度, 22个题项, 来源于探索性因子分析的结果。题项详见表1。量表的Cronbach’s α值为0.96。

2.2.3 分析结果

首先, 本研究将探索性因子分析得到的题项在新的数据中进行了验证型因子分析, 分析结果见表1“验证性因子分析结果”。各题项均有较高的载荷, 载荷值最大为0.85, 最小为0.54。模型的拟合度指标c2为262.09, 自由度为194, RMSEA = 0.04, CFI = 0.97, TLI = 0.96, SRMR = 0.05。模型的拟合度达到要求(Lance et al., 2006), 说明辩证领导行为具有较好的结构效度。

其次, 为了验证各维度之间的区分效度, 本研究分别构建了6因子模型、3因子模型与单因子模型。各模型验证性因子分析结果见表2。通过比较6因子基准模型与这些模型的拟合系数, 发现将6个维度按照“变化”、“矛盾”、“联系”三个原则合并成的3因子模型以及合并全部题项形成的单因子模型拟合都比6因子基准模型拟合更差, 表明辩证领导行为的6维度具有较好的区分效度(Anderson & Gerbing, 1988)。

表2 辩证领导行为的区分效度——验证性因子分析结果

注:**<0.01。

3 辩证领导行为与现有领导行为概念的区别及文化特色

作为一种根植于东方辩证思维的领导行为, 辩证领导行为具有其概念独特性和文化独特性, 这主要体现在: 1) 辩证领导行为区别于其他现有领导行为构念, 2) 辩证领导行为在以中美为代表的企业高层管理者身上的表现程度存在显著差别。在回顾文献的基础之上, 我们在下文中从理论和实证两个方面对上述观点进行阐释。

3.1 辩证领导行为与现有领导行为构念的区别

为了体现辩证领导行为的概念特色, 本文首先辨析了辩证领导行为与其它现有的领导行为构念之间的差异。第一, 辩证领导行为与变革型领导行为(Transformational Leadership)之间存在差异。首先, 二者的研究对象存在一定的差异。辩证领导行为这一概念的提出针对企业高层管理者这一群体(黄鸣鹏, 王辉, 2017), 而变革型领导行为的研究对象包含各个层级的领导者, 不只是针对高管这一特定对象。其次, 二者的内涵也有明显差异。变革型领导行为指的是领导者通过展现其独有的特征——领导魅力、领导感召力、智力激发和个性化关怀, 使员工最大限度地发掘自己的潜力来实现最高水平的绩效表现(陈永霞等, 2006; Bass & Riggio, 2006)。辩证领导行为并不涉及变革型领导行为中领导魅力、领导感召力和智力激发这三个维度的内容。而变革型领导行为的第四个维度个性化关怀从名称上似乎与辩证领导行为中因人而异这一维度有点类似, 但是个性化关怀不仅包含领导者在工作过程中关心下属的个人实际情况、给予耐心的教导或建议, 而且还包括关怀、帮助下属解决生活和家庭等个人方面的问题, 这是辩证领导行为概念中不涉及的方面。辩证领导行为更强调灵活变化, 即一方面是在考虑到下属的不同特点之后, 有针对性地灵活调整管理方式; 另一方面是随着时间变化, 各位下属特点发生变化, 领导者也会相应地调整领导方式。最后, 二者的关注点有所差别, 变革型领导行为的所有维度涉及的都是如何管理下属, 而辩证领导行为不仅包含了管理人的维度(如因人而异、恩威并施、整体管理), 而且包含了如何管理企业业务和战略的维度(如适时调整、权衡矛盾、注重协调)。

第二, 辩证领导行为与矛盾型领导行为之间也有区别。Zhang等(2015)首先提出了人员管理中的矛盾型领导行为(Paradoxical Leader Behavior in People Management, PDL-PM)这一概念, 它共包含5个维度: 自我中心与他人中心相结合, 既维持亲密又保持距离, 对待下属一视同仁且允许个性化, 严格执行工作要求且保持灵活性, 维护决策控制且允许自主性。这些维度都与企业中人的管理有关, 部分体现了辩证领导行为中恩威并施和因人而异两个维度里的一些内容。此外, 这一概念关注的研究对象是企业中的团队领导(Zhang et al., 2015)。相比之下, 辩证领导行为是企业高管展现的, 不仅包含管理人的部分, 还包含以动态发展的眼光关注环境变化、及时调整企业战略、权衡企业发展面临的诸多矛盾、注重协调和运用全局观去整体管理等等这些有关如何管理整个企业战略和组织运营的部分。因此, 辩证领导行为比人员管理中的矛盾型领导行为更全面、涵盖的内容更丰富。

后来, Zhang和Han (2019)进一步提出了企业长期管理中的矛盾型领导行为(Paradoxical Leader Behavior in Long-term Corporate Development, PDL-CD)这一概念, 它包含4个不同的维度: 同时保持短期效率和长期发展, 同时保持组织的稳定性和灵活性, 同时关注股东和利益相关者群体, 顺应和塑造环境中的集体力量。这个概念看似与辩证领导行为中的权衡矛盾维度有些相似, 但是二者也存在显著区别。具体地, 在Zhang和Han (2019)的文章中提到, “The current measurement [of PDL-CD] cannot fully capture the dynamic process of paradox management. Executives must adjust their actions according to varied situations” (p. 52)。换言之, 企业长期管理中, 矛盾型领导行为注重在企业发展需求和影响企业长期发展的矛盾力量之间的权衡, 但是却无法回答矛盾型领导策略的动态适用性问题。而辩证领导行为不仅注重权衡矛盾, 还强调适时地动态调整和把握全局的整体管理。在辩证型领导视角下, 矛盾是普遍存在的, 但是矛盾双方也是时时变化的, 在不同的情境中, 对矛盾的权衡也需要适时调整。

第三, 辩证领导行为和愿景型领导行为不同。愿景型领导行为(CEO Vision Articulation)是指企业CEO对组织的未来有愿景和设想, 对组织的长远发展有很清晰的把控(House et al., 2014)。这一构念和辩证领导行为中的适时调整维度有一定的相似性, 因为适时调整也包含高管对企业的发展前景和挑战有清晰的认识, 但是适时调整的内涵更加广泛, 还囊括了更为重要的一部分内容, 即在对公司有清晰认识的基础上领导可以根据环境变化及时调整战略布局。此外, 辩证领导行为还包含了与愿景型领导行为截然不同的其他5个维度, 因而本研究认为愿景型领导行为与辩证领导行为之间存在一定的相关性, 但是辩证领导行为的内涵相较更广, 因此二者也存在本质区别。

综上所述, 辩证领导行为这一概念拥有清晰的理论内涵和外延, 其与现有的领导行为之间存在一定相关, 但也有明显的不同, 参考过往研究中假设提出的范式(El Akremi et al., 2015; Pierce et al., 1991 ), 本文提出:

假设1: 辩证领导行为与变革型领导行为、矛盾型领导行为及愿景型领导行为存在相关, 但又是不同的构念。

3.2 辩证领导行为的文化差异—中美高层管理者对比

辩证领导行为除了拥有概念特色, 还具有文化特色。首先, 辩证领导行为所依赖的东方辩证思维有其历史根源和文化传统, 深受中国道家以及儒家文化的影响(成中英, 吕力, 2012; 彭华, 1997)。道家所主张的“日往则月来, 月往则日来, 日月相推, 而明生焉。寒往则暑来, 暑往则寒来, 寒暑相推, 而岁成焉” (《易经•系辞下》)等阴阳观念是对既相互对立又相互统一的两种具体现象的抽象概括, 其本身蕴含着朴素的辩证思想。而儒家学者对辩证思想进一步继承与发扬, 他们认识到事物都有矛盾对立而又互相依存的两个方面, 这两方面可以互相转化: “天下有截然分析而必相对待之物乎?求之于天地, 无有此也; 求之于万物, 无有此也。金炀则液, 水冻则坚, 一刚柔之无畛也” (《周易外传•说卦传》)。这种在对立中求统一、求和解、求平衡的思想, 在中国思想史上源远流长、贯穿始终(庞朴, 1980)。

其次, 中国人看待事物时联系、变化和矛盾的视角, 与西方流行的思维模式存在很大区别(成中英, 1988; 张岱年, 成中英, 1991; Peng & Nisbett, 2000)。第一, 东方辩证思维不同于西方主流的形式逻辑思维。自亚里士多德时期以来, 形式逻辑定律一直是西方传统思维方式重要的组成部分。形式逻辑强调同一律、矛盾律和排中律, 其看待问题时排斥矛盾、拒绝中庸、孤立静止的观点与东方辩证思维的承认矛盾、接受中庸、动态变化的观点显然是不同的。第二, 东方辩证思维也与西方辩证法存在差异。西方的辩证法风格从根本上与形式逻辑规律一致, 拒绝接受矛盾, 意图通过整合的方式来解决矛盾。而东方辩证思维否定了真正矛盾的现实, 接受了矛盾的对立统一, 认为对立的共存是永恒的(成中英, 1988; 蒙培元, 1988; 张岱年, 成中英, 1991; Peng & Nisbett, 2000)。在东亚哲学中, 矛盾被视为一种无需解决的冲突状态, 对立的现象(如爱和恨)是相互构成的, 二者缺一不可, 它们将永远以平衡状态存在。

尽管辩证领导行为是基于东方辩证思维提出的, 具有中国特色, 但是随着组织环境的日趋复杂和矛盾, 如何在动态的环境中关注变化、整合矛盾、整体管理等也是西方管理者必须面对的困境。正如东方辩证思维领域研究者提到的那样(如Hideg & Ferris, 2017), 东方辩证思维在西方文化中也有所体现且发挥着类似的心理功能(English & Chen, 2007; Spencer-Rodgers et al., 2004)。因此, 西方管理者表现出一定程度的辩证领导行为也是非常必要的。但是, 辩证思维是中国人长久以来应对危机而积淀下来的典型思维模式, 烙印在中国管理者管理行为的方方面面, 不管是从表现形式的丰富性、践行的彻底性还是使用的惯常性, 中国管理者都应比西方管理者表现出更高程度的辩证领导行为。

为了验证上述差异, 我们将美国高层管理者与中国高层管理者展现出的辩证领导行为程度进行对比。之所以以美国高层管理者为对比对象, 是因为美国人的思维模式通常被认为是西方思维方式的典型代表(Peng & Nisbett, 1999, 2000), 中美之间的对比能够集中反映中西方思维方式和领导风格上的差异。除此之外, 过去对于中西方思维方式差异的研究也多用美国样本作为对比对象(Peng & Nisbett, 1999, 2000)。例如, Peng和Nisbett (1999)发现, 中国人比以美国为代表的西方人在辩证思维上面表现出更加明显的特征。基于上述讨论, 我们认为辩证领导行为或许并非中国管理者独有, 但是相较于以美国为代表的西方高层管理者, 中国高层管理者会表现出更高水平的辩证领导行为。

假设2: 中国高层管理者比美国高层管理者表现出更高水平的辩证领导行为。

3.3 假设检验

3.3.1 样本和程序

为检验假设1, 本研究采用国内问卷星平台的样本服务收集数据。为了检验假设2, 本研究通过美国MTurk平台收集数据, 并与问卷星平台收集到的数据进行对比检验。其中, 通过问卷星收集到的数据来自205位就职于中国企业、直接向企业CEO汇报的高层或中高层管理者, 通过MTurk收集到的数据来自175位就职于美国企业、且直接向企业CEO汇报的高层或中高层管理者。我们向所有参与者承诺了其填答内容的保密性, 参与者可以随时退出问卷调查, 每位参与者完成问卷后会得到3.5美元(或25人民币)报酬。

205位中国管理人员来自各个行业, 66.8%为男性, 平均年龄37.22 岁(= 4.93), 平均与CEO共事5.69年(= 2.73)。175名美国参与者中72.40%为男性, 平均年龄35.55 岁(= 9.47), 平均与CEO或董事长共事4.76年(= 3.20), 这之中92人(52.60%)为白人, 63人(36.0%)为亚裔, 17人(9.70%)为非裔, 3人(1.70%)为美国印第安人。量表均采用6点李克特形式, 选项1代表“非常不符合”/“非常低”, 6代表“非常符合”/“非常高”。

3.3.2 测量工具

辩证领导行为 辩证领导行为的中文量表共6个维度, 22个题项, 来源于探索性因子分析的结果。英文版题项详见附录。量表在两个样本中的Cronbach’s α值分别为0.88 (美国)、0.93 (中国)。

变革型领导行为 量表共14个题项, 采用Kirkman及其合作者(2009)使用的版本, 量表包括3个变革型领导行为的核心题项“会为公司描绘美好的愿景”、“以自己的行为做榜样来领导下属”和“促进下属接受共同的目标”及“高绩效期望”、“个人支持”和“智力激发”三个维度。问卷星样本中量表的Cronbach’s α值为0.83。

人员管理中的矛盾型领导行为 量表来自Zhang等研究者(2015)的22个题项的量表, 举例题项如“与下属保持距离, 但并不高高在上”。问卷星样本中量表的Cronbach’s α值为0.90。

企业长期管理中的矛盾型领导行为 量表来自Zhang和Han (2019)的20个题项的量表, 举例题项如“既着力使现有业务模式发挥最大效用, 又积极引入具有未来前景的业务模式”。问卷星样本中量表的Cronbach’s α值为0.88。

愿景型领导行为 量表来自House等研究者(2014)使用的2个题项的量表, 举例题项如“对公司的未来有清晰的愿景和设想”。问卷星样本中量表的Cronbach’s α值为0.66。

3.3.3 分析结果

为检验假设1, 参考EI Akremi等(2015)的研究, 我们首先利用问卷星样本进行辩证领导行为与其他领导行为之间的相关性分析, 其次, 通过验证性因子分析检验辩证领导行为与其他领导行为之间的区分效度。

相关性分析发现, 辩证领导行为与变革型领导行为(= 0.36,< 0.01)、矛盾型领导行为(人员管理方面(= 0.48,< 0.01)与企业长期管理方面(= 0.63,< 0.01))、愿景型领导行为(= 0.11,< 0.05)均显著正相关。

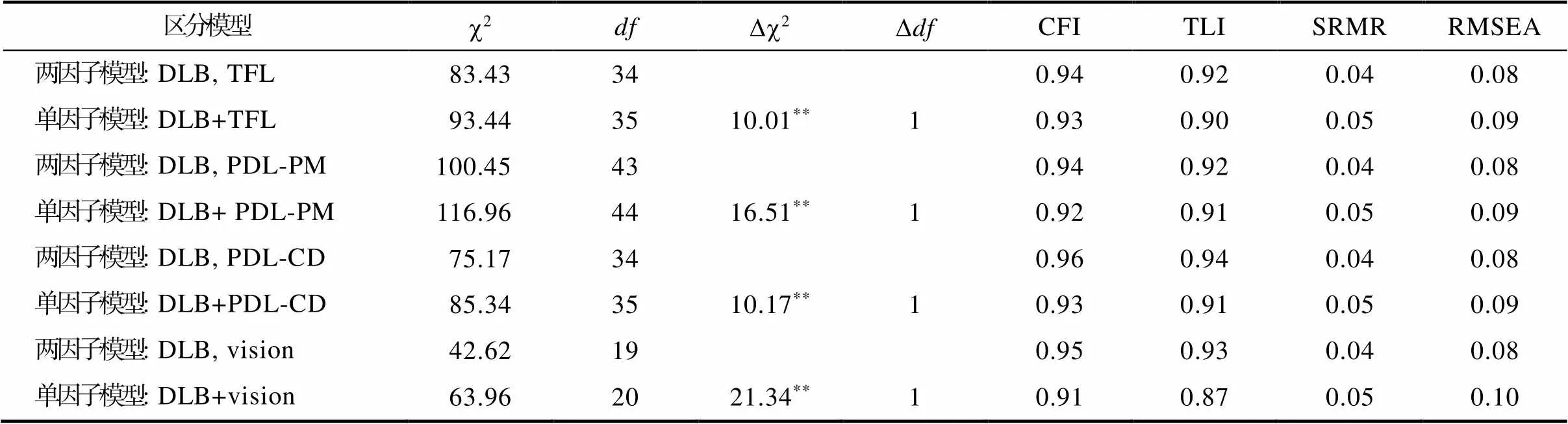

通过验证性因子分析, 辩证领导行为与其他领导行为的区分效度检验结果如表3所示。可以看出, 辩证领导行为与变革型领导行为、矛盾型领导行为(人员管理方面与企业长期管理方面) 、愿景型领导行为均存在区别。由此, 假设1得到支持。

为检验假设2, 本研究将问卷星与MTurk两个样本的辩证领导行为得分进行了对比。参照以往的跨文化研究(如, Aycan et al., 2013), 我们首先检验了在中美文化情境下对辩证领导行为的测量是否存在差异。运用Mplus 8.4软件, 我们分别检验了辩证领导行为测量模型的构型不变性(Configural Invariance)与测度不变性(Metric Invariance)。结果发现, 构型不变性模型(c2= 558.163,= 388, CFI=0.939, TLI = 0.927, SRMR = 0.048, RMSEA = 0.048)与测度不变性模型(c2= 578.503,= 404, CFI = 0.937, TLI= 0.928, SRMR = 0.063, RMSEA = 0.048)的拟合效果均达到要求, 且构型不变性模型与测度不变性模型的拟合指数没有显著区别(DCFI = 0.002 < 0.01, Vandenberg & Lance, 2000), 这表明在中美文化情境下, 辩证领导行为量表的测量结构(因子结构与载荷大小)没有显著区别。

表3 辩证领导行为与其他领导行为的区分

注: DLB代表“辩证领导行为”、TFL代表“变革型领导”、PDL-PM代表“人员管理中的矛盾型领导”、PDL-CD代表“企业长期管理中的矛盾型领导”、vision代表“愿景型领导”。“+”代表将两个变量的测量题项全部载荷在一个潜变量上。**< 0.01

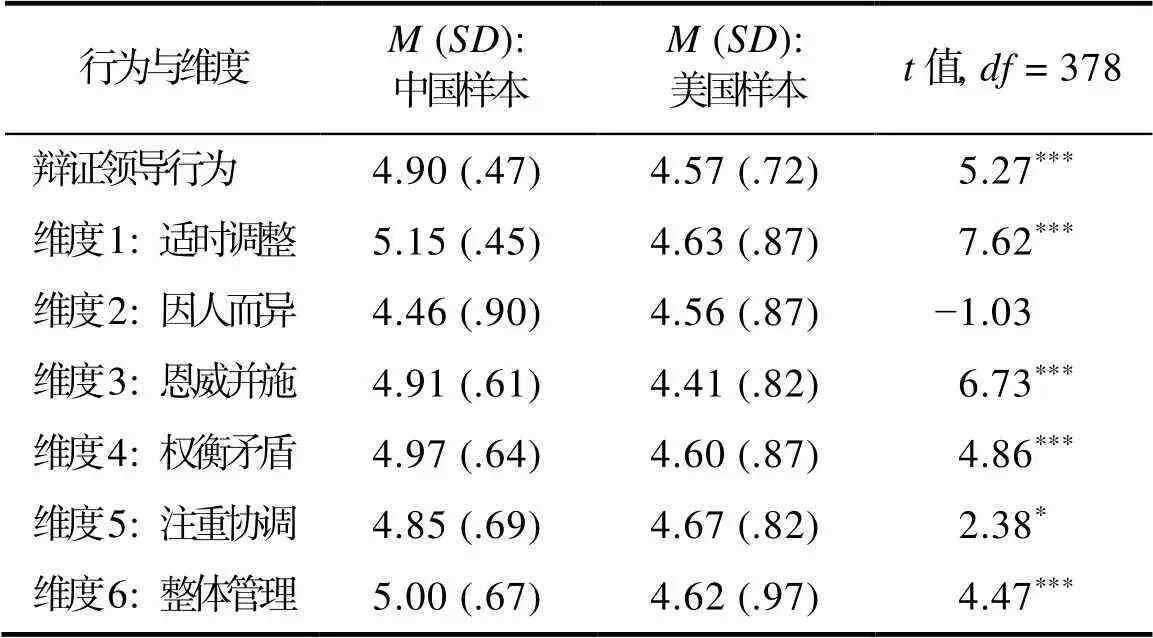

独立样本T检验结果如表4所示。可以看出, 相较于美国企业高层管理者, 中国企业高层管理者展现出了更高水平的辩证领导行为([378] = 5.27,< 0.001), 假设2得到支持。此外, 对比中美企业高层管理者在辩证领导行为各子维度上的得分发现, 除“因人而异”维度之外, 中国企业高层管理者在其他5个子维度的得分均显著高于美国企业高层管理者。中美企业高层管理者在“因人而异”维度上没有显著区别, 一个可能的原因是以美国为代表的西方企业高层管理者也十分注重对下属的个性化关怀, 如前文辨析所言, 变革型领导行为中的“个性化关怀”与“因人而异”维度会有一定程度上的重叠。

表4 辩证领导行为及其各维度得分差异(中美样本对比)

注:问卷星样本= 205, MTurk样本= 175.

*< 0.05,***< 0.001.

4 辩证领导行为的影响结果

4.1 辩证领导行为对企业创新能力和企业绩效的影响

企业高层管理者的辩证领导行为对企业生存、发展的影响是本文想要探讨的另一重要问题。Hambrick和Mason (1984)的高阶梯队理论指出, 环境中各种现象的数量和复杂程度远远超出了人们所能理解和处理信息的范围, 决策者必须对信息进行取舍, 决策过程因此会受到决策者个人认知基础的影响。企业高层管理者既是企业战略的制定者, 也是企业规划的实施者, 他们的思维模式和行事方式将会对企业战略和企业绩效表现产生深刻影响(Andriopoulos & Lewis, 2010)。基于此, 组织的结构和战略, 不仅依赖于环境中的资源和机会, 更会受到高层管理者个人因素的影响。最终, 组织的行为和产出既反映了组织的外部环境特征和组织的价值观, 也反映了组织中战略领导者的个人特征与行为。

本研究选取企业创新能力和企业绩效这2个变量作为衡量企业生存、发展的指标。企业创新能力是企业调动、整合和创造知识的能力, 企业绩效是企业盈利能力、资产运营水平、偿债能力和后续发展能力的集中体现。创新为企业发展注入活力, 绩效表现则是企业生存和发展能力的试金石。创新能力的提升和绩效水平的提高对高层管理者自身能力提出了极高的要求。本研究认为, 高层管理者的辩证领导行为将有利于企业创新能力和绩效水平的提升。

具体而言, 首先, 创新活动和企业运行都离不开对矛盾需求的识别和处理(Bledow et al., 2009)。拥有辩证领导行为的高层管理者能够关注企业所处环境中的各种矛盾, 通过需求权衡和动态调整, 为企业绩效提升和创新能力提升寻找契机(Cheng, 2009)。另一方面, 通过恩威并施等看似矛盾的管理手段, 领导者能够建立起一个良性的人员管理和培养方式, 进一步激励下属工作能力的提升和创新活动的投入(Zhang & Bartol, 2010)。

其次, 辩证领导行为的一个重要表现是拥抱变化。能否接受变化并创造性地应对变化是优秀领导者需要具备的重要素质(Jansen et al., 2009)。创新是应对变化的手段, 也是在持续变动的环境中始终保持竞争优势的良方。一方面, 具有辩证领导行为的管理者能够时刻保持对外部环境的警觉性, 通过适时调整等手段帮助企业应对变化, 识别动态环境中的机遇和挑战, 在避免资源浪费的同时, 探寻新的发展契机和创新点。另一方面, 在人员培养和管理方面, 关注变化的领导者能够用动态的眼光看待下属, 对不同的下属采取不同的领导方式, 不断挖掘下属潜能, 追求人尽其才, 实现人才的优化配置和能力的全面开发, 使下属的工作能力和创造力得到充分施展。

最后, 拥有辩证领导行为的高层管理者重视联系。联系的原则要求高层领导者从整体和全局的视角出发来分析问题和解决问题(Hideg & Ferris, 2017; Nisbett et al., 2001; Peng & Nisbett, 1999), 通过利益共享和加强协作等手段促进企业创新。具备高水平辩证领导行为的领导者能够将部门利益与全体利益相挂钩, 始终保持企业员工“心往一处想, 力往一处使”, 能够意识到企业绩效的提升和创新能力的提高离不开各部门的高效协作和默契配合(刘宁, 张正堂, 2007)。因此, 他们会关注部门之间的联动和协作, 提倡合作共赢的工作方式(Bai et al., 2015), 努力实现任务的合理分工和资源的优化配置, 为企业绩效的提升和创新能力的提高提供良好的发展土壤。

综上所述, 辩证领导行为将会对企业绩效提升和创新能力提高产生积极的促进作用。

假设3a: 辩证领导行为和企业创新能力呈正相关关系;

假设3b: 辩证领导行为和企业绩效呈正相关关系。

4.2 辩证领导行为对战略柔性的影响

辩证领导行为对企业绩效和创新能力的积极促进作用, 可以通过提升企业的战略柔性来实现。战略柔性是指企业适应重大的、不确定的和迅速发生的环境变化的能力(Aaker & Mascarenhas, 1984), 是企业推动战略变革能力的体现(Evans, 1991), 对企业绩效和创新有着重要的影响。

过去对于战略柔性的讨论多基于资源管理的视角。这一视角认为, 战略柔性是企业识别资源和调动资源能力的体现(Teece et al., 1997)。企业高层管理者在组织中拥有较高的自主权和决策权, 将对企业资源的优化配置和合理利用产生重要影响。首先, 企业高层管理者的辩证领导行为能够帮助企业在战略层面上不断关注企业内部和外部资源上的变化, 意识到做出资源调整以适应变化的重要性和必要性, 缩短企业做出反应的时间。其次, 辩证领导行为鼓励企业的各个部门和环节整合起来产生联动, 帮助企业丰富资源的多样性和资源应用渠道的多样性, 使得战略调整时具备资源保证, 并且不会顾此失彼。最后, 管理者通过处理不同资源之间的冲突和需求, 重新认识资源之间的匹配关系, 发现新的资源组合方式。综上所述, 辩证领导行为将会对企业战略柔性的提升产生积极影响。

假设4: 辩证领导行为和战略柔性呈正相关关系。

4.3 辩证领导行为、战略柔性、企业创新能力及企业绩效

大量国内外研究证实了战略柔性对组织绩效的促进作用(吕源等, 2016; Grewal & Tansuhaj, 2001)。例如, Das及其合作者(1998)发现, 通过企业战略的快速调整和资源的再分配, 拥有高战略柔性的企业可以快速对外部环境的变化做出响应, 把握外部机会, 从而降低企业的生存风险, 获得更多竞争优势。

企业创新能力的提升也同样依赖于战略柔性的提高, 这种依赖主要体现在对资源的识别和控制上。一方面, 创新离不开相关资源的基础性支持, 因此, 能够识别创新可利用资源对创新活动的开展至关重要; 另一方面, 资源的有效组合本身也是创新能力的体现, 既可以帮助企业更好地开展活动, 也能够在资源组合的过程中帮助企业发现新的创新点, 从而提升整体创新能力。

综上所述, 本研究认为战略柔性在高层管理者辩证领导行为对企业创新能力和企业绩效的影响中起中介作用。

假设5a: 战略柔性在辩证领导行为和企业创新能力的关系中起中介作用;

假设5b: 战略柔性在辩证领导行为和企业绩效的关系中起中介作用。

4.4 假设检验

4.4.1 样本和程序

本研究所用的数据来自北京某大学商学院的EMBA学员。问卷数据分为两部分, 首先, 研究者通过电子邮件的方式给担任企业CEO的学员发送邮件, 邮件中对研究目的进行了阐述并邀请他们参与研究, CEO学员被要求完成一份线上问卷, 内容是评价所在企业的企业绩效表现和企业创新能力; 此外, 我们邀请CEO学员提供所在公司至少6位高层管理人员(若全部高管数量少于6位, 则提供全部高管)的邮箱地址。收到CEO学员反馈的邮箱地址之后, 我们通过电子邮件联系对应的企业高管, 邀请他们对CEO的领导行为(辩证领导行为和变革型领导行为)和企业的战略柔性进行评价。邮件中, 我们承诺他们填写的问卷信息不会透露给公司的CEO。

本研究共向260位CEO学员发送问卷, 有效回收问卷199份(有效应答率 = 76.54%); 192位CEO提供了932位公司高管邮箱, 有效回收下属(公司高管)问卷837份(有效应答率 = 89.81%)。经过匹配, 最终有效样本包括182位CEO和793位企业高管(最终有效应答率为CEO样本70.00%, 高管样本85.09%)。其中, CEO平均年龄为40.05岁(5.62), 平均担任CEO年限为7.37年(4.93); 79.70%为男性, 86.30%接受了本科以上的教育。182个公司平均规模为1721.21人(= 13658.28), 平均存续了12.01年(7.77)。

4.4.2 测量工具

CEO辩证领导行为 采用本研究开发的22题项辩证领导行为量表, 由企业高管评价公司CEO的辩证领导行为。量表整体的信度系数为0.97。适时调整、因人而异、恩威并施、权衡矛盾、注重协调、整体管理等6个维度的信度系数分别为: 0.90, 0.87, 0.85, 0.89, 0.91, 0.87。二阶因子模型拟合效果良好(c2= 857.39,= 203, RMSEA = 0.06, CFI0.96, TLI = 0.95, SRMR = 0.03), 各题项在对应因子上载荷均超过0.70, 因此我们取各维度全部题项的均值作为辩证领导行为的得分进行分析。除此之外, 辩证领导行为的(1) = 0.17,(2) = 0.34,R均值 = 0.94,= 1.51,< 0.01, 表明高管团队成员评价的辩证领导行为可以聚合到公司层面进行分析(Bliese, 2000)。

战略柔性 采用Nadkarni和Herrmann (2010)的5题项量表, 由高管团队成员进行评价。量表题项举例如“我们的公司战略重视利用那些因为外界环境变化而出现的新机会”。量表信度系数为0.90。除此之外, 战略柔性的(1) = 0.08,(2) = 0.29,R均值 = 0.87,= 1.40,< 0.01, 表明高管团队成员评价的战略柔性可以聚合到公司层面进行分析(Bliese, 2000)。

企业创新能力 采用Akman和Yilmaz (2008)的6题项量表, 由CEO评价, 信度系数为0.92。量表题项举例如“在我们公司, 来自不同渠道的知识被迅速、充分地运用到产品开发相关的活动当中”。“1”代表“非常不符合”, “7”代表“非常符合”。

企业绩效 我们采用了Li和Atuahene-Gima (2001)的9题项量表测量企业绩效。企业CEO被要求评价“过去三年中, 相对于主要竞争对手, 我们公司的投资回报率、销售回报率、利润增长率、资产回报率、总体运营效率、销售增长、市场份额增长、市场运营现金流和公司整体的声誉表现如何”。测量同样采用李克特7点量表, 其中1代表“非常差”, 7代表“非常好”。量表的信度系数为0.91。需要说明的是, 这些公司多数属于非上市公司, 故无法获取公开的客观企业绩效数据。为进一步确认CEO评价的企业绩效的效度, 我们向43位企业CEO发放问卷, 要求CEO主观评价企业绩效, 并要求其所在公司财务负责人汇报过去3年公司在研发投入、市场份额、利润三个方面的增长率(Zhang & Han, 2019)。结果发现, 两种测量的相关系数显著(= 0.32,= 0.035), 表明本研究使用的CEO评价的企业绩效在测量上有较好的效度。

控制变量 在后续的分析中, 我们参照以往研究(Zhang & Han, 2019), 控制了CEO的任职年限(担任CEO的时长)、性别(男 = 0, 女 = 1)、受教育水平(初中及以下学历 = 1, 中专学历 = 2, 高中学历 = 3, 大专学历 = 4, 大学本科学历 = 5, 硕士学历 = 6, 博士学历 = 7)、以及公司规模(取公司总人数的常用对数)。由于CEO任职年限与CEO年龄(= 0.51,< 0.001)、企业年龄(= 0.28,< 0.001)均显著相关, 故只控制了CEO任职年限。此外, 本研究还控制了CEO的变革型领导行为(23题项, 由企业高管评价, 量表出处为:Wang et al., 2005), 量表信度系数为0.97。最后, 以往研究发现, 高管团队异质性能够通过企业战略柔性影响企业绩效表现(如, Lee, 2002), 因此, 在分析中, 本研究还控制了高管团队在年龄、企业服务年限、性别、受教育水平、以及职业经历5个方面的异质性。其中, 高管团队年龄异质性和企业服务年限异质性采用标准化系数, 即, 用高管团队年龄(企业服务年限)的标准差/高管团队年龄(企业服务年限)的平均值进行计算(陈闯等, 2016); 高管团队性别、受教育水平、以及职业经历异质性则采用Blau (1977)公式1− ∑P2进行计算, 其中是团队中属于某一类别的人数所占的比例,则是类别总数量。

4.4.3 数据分析方法

由于CEO辩证领导行为、CEO变革型领导行为、以及企业战略柔性均由企业高管评价, 为了避免同源方法变异偏差, 本研究依据以往研究方法对数据进行分割(Ostroff et al., 2002; Podsakoff et al., 2003)。具体而言, 我们将属于同一公司的高管提供的数据随机分成两半, 采用其中一半高管提供的数据用于对CEO辩证领导行为和CEO变革型领导行为的测量, 另一半高管数据用于企业战略柔性的测量。

由于模型中包含两个因变量——企业绩效和企业创新能力, 本研究采用Mplus 8.4对假设模型进行结构方程模型分析。具体地, 考虑到企业层面样本量较小(= 182), 本研究将CEO辩证领导行为、CEO变革型领导行为的各维度得分作为这两个潜变量的观测变量, 并采用条目打包(Item Parceling, Hau & Marsh, 2004; Yang et al., 2010)的方法分别将企业战略柔性的5个条目打包成2个观测变量, 将企业创新能力的6个条目打包成2个观测变量, 将企业绩效的9个条目打包成3个观测变量。此外, 由于本研究假设均在企业层面, 故在Mplus 8.4中采用Bootstrapping方法检验中介效应(Muthén & Muthén, 2017)。

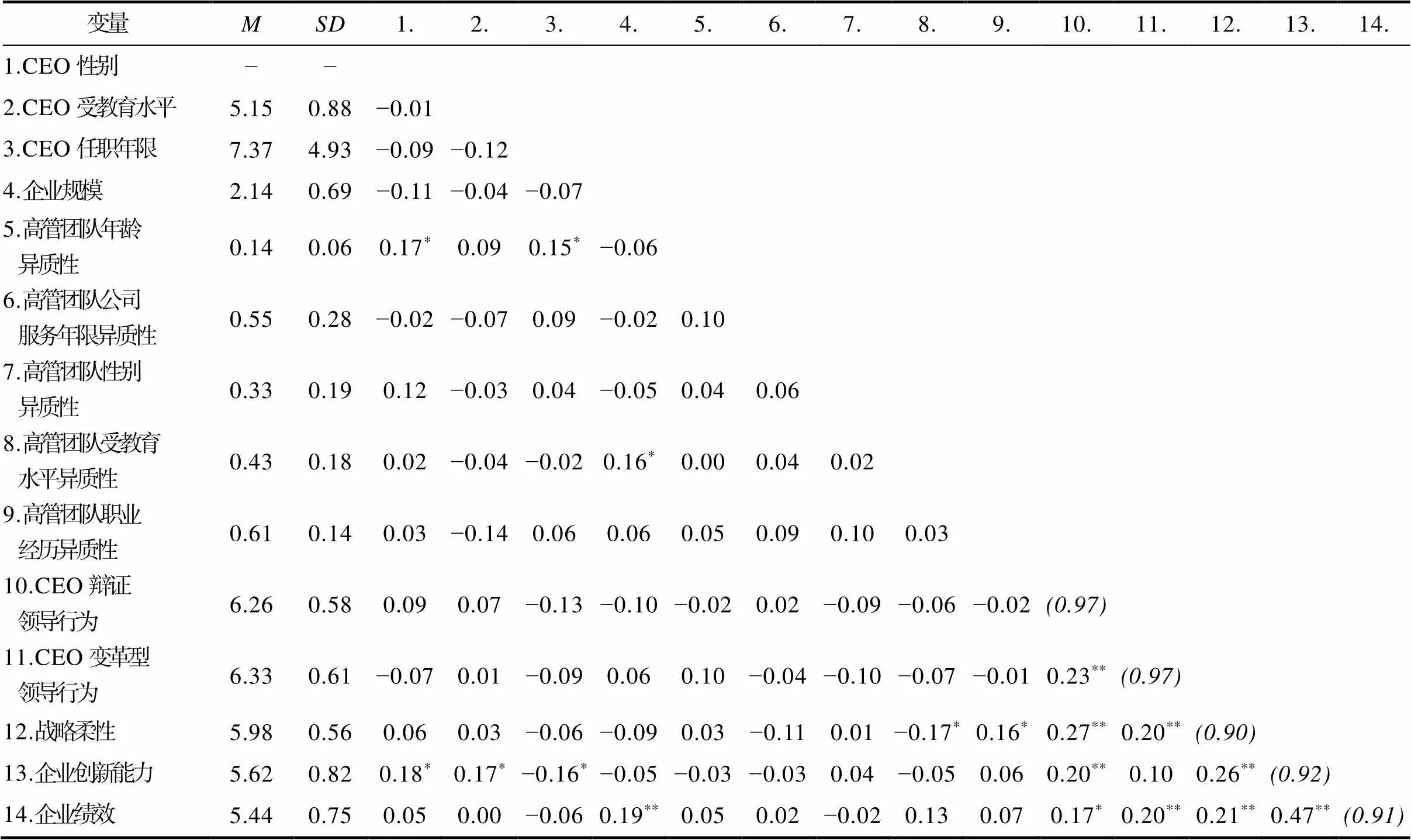

4.4.4 描述性统计结果

企业层面变量的均值、均方差和变量间相关系数如表5所示。从表中可以看出, CEO辩证领导行为和战略柔性显著正相关(= 0.27,< 0.001), 和企业创新能力显著正相关(= 0.20,= 0.007), 和企业绩效显著正相关(= 0.17,= 0.024); 战略柔性与企业创新能力显著正相关(= 0.26,= 0.001), 和企业绩效显著正相关(= 0.21,= 0.004), 为我们的假设提供了初步支持。

4.4.5 假设检验

假设3a、3b分别预测CEO辩证领导行为与企业创新能力、企业绩效正相关。结构方程模型结果表明, 该模型对数据的拟合效果良好(c2= 421.93,= 248, CFI = 0.93, TLI = 0.92, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.06), 且CEO辩证领导行为与企业创新能力(γ= 0.24,= 0.13,= 0.072)和企业绩效(γ= 0.23,= 0.13,= 0.072)之间的正相关关系边际显著, 假设3a、3b得到支持。

表5 CEO辩证领导行为、战略柔性、企业创新能力、企业绩效的均值、标准差及相关系数

注:= 182.*0.05;**0.01. 对角线上括号内为变量的Cronbach’s α系数.

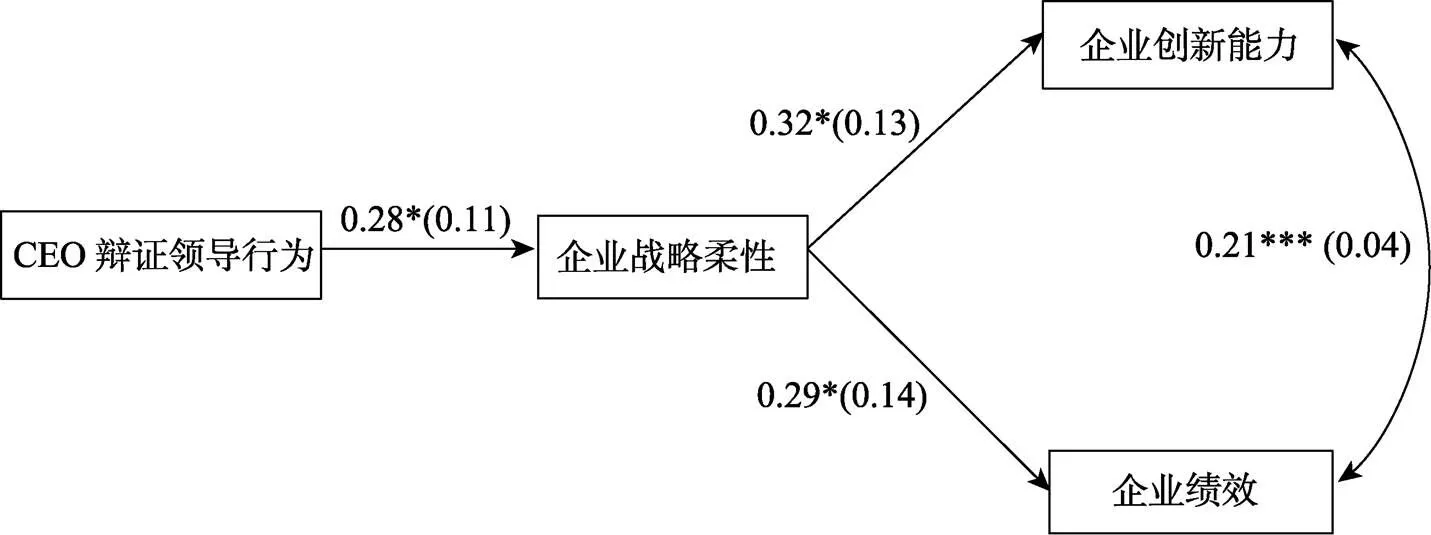

图1 结构方程模型分析结果

注:*0.05,***0.001

为了检验假设4—CEO辩证领导行为与企业战略柔性正相关、假设5a、5b—企业战略柔性分别中介CEO辩证领导行为与企业创新能力和企业绩效之间的关系, 本研究根据简约性原则(Principle of Parsimony, James & Brett, 1984; James et al., 2006), 将完全中介模型作为基线模型进行结构方程模型分析[1]此外, 本研究也对部分中介模型(Partial Mediation)进行了结构方程模型分析, 结果表明, 部分中介模型对数据的拟合效果(c2 = 468.74, df = 286, CFI = 0.94, TLI = 0.92, SRMR = 0.05, RMSEA = 0.06)并没有显著比完全中介模型的拟合效果更好(Dc2 = 2.08, Ddf = 2, p > 0.10)。因此, 基于简约性原则, 运用完全中介模型检验本研究中介假设。。结果如图1所示(为了更简洁呈现, 图中没有绘出控制变量的路径系数)。结构方程模型结果表明, 完全中介模型对数据的拟合效果良好(c2= 470.82,= 288, CFI = 0.94, TLI = 0.93, SRMR = 0.06, RMSEA = 0.06), 且CEO辩证领导行为与企业战略柔性显著正相关(γ= 0.28,= 0.11,= 0.011), 假设4得到支持。

此外, 采用Bootstrapping方法, 重复抽取10000次样本, 计算各间接效应的置信区间。结果表明: 战略柔性在CEO辩证领导行为与企业创新能力间起中介作用(间接效应 = 0.09,= 0.05, 95% CI = [0.002, 0.189]), 假设5a得到支持; 战略柔性在CEO辩证领导行为与企业绩效间起中介作用(间接效应 = 0.08,= 0.05, 95% CI = [0.000, 0.191]), 假设5b得到支持。

5 讨论

5.1 理论意义

首先, 新冠疫情等突发事件的出现、科学技术的迅猛发展、以及经济社会的不断进步给社会带来了翻天覆地的变化, 也使得企业的经营环境变得更加动态和矛盾(Luciano et al., 2020; Smith & Lewis,

2011; Smith & Tushman, 2005)。如何使企业在这样动荡的环境下生存与发展, 对企业管理者的管理能力提出了新的挑战和要求。在这样的背景下, 仅仅依靠西方管理智慧已经无法充分满足中国情境下管理者的管理需求, 从延续5000多年的中国传统文化中汲取管理智慧的呼声日益高涨(Meyer, 2006; Tsui, 2009)。然而, 如何将中国传统文化与管理实践有机结合、从理论和实践双视角论证其有效性是企业管理者和理论研究者亟待解决的重要问题。本文通过将具有中国传统文化特色的辩证思维概念引入领导行为研究领域, 通过深入分析辩证领导行为的内涵、结构和影响, 为理解日久弥新的中国传统文化在现代企业管理实践中的作用和价值提供了借鉴和参考。

其次, 随着中国企业在国际舞台上扮演的角色日益重要, 具备中国特色的领导行为在企业管理中的作用逐渐获得了国内外学者的认可(Hiller et al., 2019; Shao et al., 2019)。然而, 现有对中国情境下领导行为的研究主要借鉴了基于西方情境提出的领导行为理论, 如变革型领导、真诚型领导、公仆型领导和道德型领导等等, 而对根植于中国本土文化的领导行为的探讨和研究较少。我们所关注的辩证领导行为根植于东方传统智慧, 同时又契合中国企业所面临的现实状况; 其与既有领导行为概念相关, 但又存在本质区别; 并且, 相较于美国企业高层管理者, 中国企业高层管理者表现出更高水平的辩证领导行为。这一系列发现, 为凝练中国本土领导行为理论提供了新的视角和思路。

除此之外, 尽管已有学者注意到了组织面临的不断变化、高度矛盾的环境并强调了高层管理者可能发挥的作用(Andriopoulos & Lewis, 2010; Smith & Lewis, 2011), 但是缺乏对高层管理者具体领导行为的深入探索和实证检验。本研究首先基于严谨的量表开发流程, 开发出了辩证领导行为的测量工具, 为未来研究者探究这一领导行为提供了基础。此外, 本研究还发现在中国企业中CEO的辩证领导行为与对企业在危机中的生存与长期发展至关重要的企业绩效和创新能力均存在正向相关关系, 这为理解中国情境下高层管理者在组织运行过程中所发挥的重要作用做出贡献, 也是对建构本土领导行为理论的一个有益探索。

最后, 本研究不仅探讨了CEO辩证领导行为与对企业在危机中生存与发展至关重要的指标, 即企业绩效和创新能力之间的关系, 还提出了企业战略柔性作为解释这一关系的中介机制。高阶梯队理论注重企业高层管理者对企业层面结果变量的影响, 却鲜少探讨其影响机制。作为一种战略领导行为, 本研究发现高层管理者的辩证领导行为能够通过影响企业战略柔性来影响企业绩效与创新能力这两项重要的结果变量。这一机制的提出, 为理解辩证领导行为的作用机理提供了方向, 构建起了高层管理者战略领导行为和企业层面结果之间的桥梁, 为后续打开战略领导行为与企业创新能力、企业绩效表现之间联系的黑箱提供借鉴。

5.2 实践意义

从企业管理的角度来讲, 面对充满矛盾和快速变化的内外部环境, 企业高层管理者在内部整合和外部适应方面发挥的作用日益重要, 尤其是在新冠肺炎肆虐, 经济、政治、文化环境高度动荡的今天更是如此。企业如何选拔和培养合格的领导者是目前亟需解决的重要命题。在这一背景下, 探讨企业高层管理者辩证领导行为的内涵和影响的意义不言而喻。首先, 高层管理者的辩证领导行为关注环境变化并能够协调企业整体资源做出适时调整, 对于处在高度动态环境中的企业的发展具有重要作用。基于本研究的发现——高层管理者的辩证领导行为能够通过提升企业战略柔性进而积极影响企业创新能力和绩效, 我们建议企业在选拔合适的领导者时, 可将辩证领导行为作为人才选拔和培养的考量之一。

其次, 领导行为的形成离不开领导者思维模式的发展和转换。本研究通过阐释辩证领导行为的具体结构和内涵, 为企业领导者了解自身的思维模式和提升辩证领导行为提供了参考和借鉴。作为一种领导行为, 领导者可以通过培训、社会学习等方式, 掌握辩证管理企业和员工的方式。类似的形成和培养方式在其他领导行为的研究中也有所涉及, 例如, Bass和Avolio (1990, 1998)的研究发现, 通过培训, 参与者的变革型领导行为可以得到显著提升。由此可见, 通过量身定制的领导力培训项目是可以对领导者特定领导行为进行培养的, 辩证领导行为也可通过此方式习得。本研究认为, 通过对自身辩证领导行为的培养, 领导者将在带领企业应对变化、处理矛盾和内部协调等方面发挥更加有益的作用, 帮助企业形成更加灵活、融通的战略, 最终促进企业创新和绩效。

5.3 研究局限与展望

由于条件限制, 本研究存在以下局限有待未来研究者探究和完善。首先, 如意欲回答“什么是中华民族能‘保民族在危机下生存’, 能‘巩千年文化延绵’的心理现象与行为表现?”之问, 令人信服的证据应当包括: 1) “具有中国传统哲学思想的辩证领导行为具有独特性”的证据, 2) “具有中国传统哲学思想的辩证领导行为能帮助企业度过历史危机、帮助企业生存、发展”的证据。我们有关“辩证领导行为与既有领导行为概念之间相关, 但又存在本质区别”与“中国高层领导者辩证领导行为更胜于美国高层领导者辩证领导行为”的发现, 为“辩证领导行为具有独特性”的假设提供了支持性证据; 我们有关“CEO的辩证领导行为可正向预测企业创新能力与企业绩效”的发现, 也为“具有中国传统哲学思想的辩证领导行为能帮助企业度过历史危机、帮助企业生存、发展”的假设提供了支持性证据。不足之处在于我们只提供了中国CEO的证据, 由于难于获取美国企业绩效的数据, 本文未检验美国CEO的辩证领导行为对于企业绩效和创新能力的预测效力。为了完美地回答学报“专栏”之问, 后继研究还需提供“中国高层领导者辩证领导行为胜于各国高层领导者辩证领导行为”的证据;还需提供“各国CEO的辩证领导行为对于企业绩效和创新能力的预测效力”的证据。这将是耗时耗力的巨大工程。希望今后有志者在更广泛的文化情境中, 进一步深入探讨辩证领导行为的内涵、结构及对不同文化背景下企业经营效果的影响及机制。

其次, 本研究仅探讨了辩证领导行为对组织创新能力与组织绩效产生影响的中介机制, 而没有考虑边界条件, 即辩证领导行为是否在所有条件下都能提高组织战略柔性并最终促进组织创新能力和组织绩效的提升。未来研究可以从不同角度探讨辩证领导行为对组织战略柔性、组织创新能力与组织绩效影响的边界条件, 如, 组织的类型、组织所处的发展阶段、所处的行业、外部环境复杂与动态程度等。

最后, 本文虽然从概念和实证角度对辩证领导行为和部分相关概念(变革型领导行为、矛盾型领导行为、愿景型领导行为)进行了区分, 并且探究了辩证领导行为的结果变量, 但是未深入探索辩证领导行为这一构念的法理学网络(Nomological Network), 尤其未对其前因做深入分析。未来研究从个体差异、组织文化等角度出发对辩证领导行为前因的探究和揭示, 将对理解这一概念的内涵和外延具有重要意义和价值。

6 结论

本文采用多个样本的实证研究, 确定了辩证领导行为的结构内涵并开发了测量工具。以此为基础, 进一步检验了辩证领导行为的概念特色与文化特色。最后, 本文验证了辩证领导行为对企业创新能力和企业绩效的影响效果和作用机制。辩证领导行为概念的提出是基于东方文化中的辩证思维, 同时也结合了中国企业高层管理者面临的日益复杂、不断变化的矛盾情境和诸多挑战。希望这一基于中国传统文化提出的领导行为能够帮助中国企业的领导者更好地应用中国传统文化智慧解决当代企业的管理问题, 同时也希望未来能与更多的研究者一起, 共同探讨中国特色领导行为的具体实践, 形成具有中国特色的领导理论。

Aaker, D. A., & Mascarenhas, B. (1984). The need for strategic flexibility.(2), 74−82. https://doi.org/10.1108/eb039060

Akman, G., & Yilmaz, C. (2008). Innovative capability, innovation strategy and market orientation: An empirical analysis in Turkish software industry.(1), 69−111. https://doi.org/10.1142/ S1363919608001923

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach.(3), 411−423. https:// doi.org/10.1037/0033−2909.103.3.411

Andriopoulos, C., & Lewis, M. W. (2010). Managing innovation paradoxes: Ambidexterity lessons from leading product design companies.(1), 104−122. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.08.003

Avolio, B. J., & Bass, B. M. (1998). You can drag a horse to water but you can't make it drink unless it is thirsty.(1), 4−17. https://doi.org/ 10.1177/107179199800500102

Aycan, Z., Schyns, B., Sun, J., Felfe, J., & Saher, N. (2013). Convergence and divergence of paternalistic leadership: A cross-cultural investigation of prototypes.(9), 962−969. https://doi. org/10.1057/jibs.2013.48

Bai, Y., Harms, P., Han, G., & Cheng, W. (2015). Good and bad simultaneously? Leaders using dialectical thinking foster positive conflict and employee performance.(3), 245−267. https://doi.org/10.1108/IJCMA-09-2014-0070

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1990). Developing transformational leadership: 1992 and beyond.(5), 21−27. https://doi.org/10.1108/ 03090599010135122

Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006).. Mahwah, N. J: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Blau, P. M. (1977).. New York: Free Press.

Bledow, R., Frese, M., Anderson, N., Erez, M., & Farr, J. (2009). Extending and refining the dialectic perspective on innovation: There is nothing as practical as a good theory; nothing as theoretical as a good practice.(3), 363−373. https://doi.org/ 10.1111/j.1754-9434.2009.01161.x

Bliese, P. D. (2000). Within-group agreement, non-independence,and reliability: Implications for data aggregation and analysis. In K. J. Klein & S. W. J. Kozlowski (Eds.),Jossey-Bass.

Chen, C., Wu, Xiao., & Wei, F. (2004). Heterogeneity of top management team, managerial ownership, and risk taking.(5), 1−13.

[陈闯, 吴晓晖, 卫芳. (2016). 团队异质性、管理层持股与企业风险行为.,(5), 1−13.]

Cheng, C. (2009). Dialectical thinking and coping flexibility: A multimethod approach.(2), 471−494. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2008.00555.x

Cheng, Z. (1988). Chinese language and traditional Chinese philosophical way of thinking., 18−21.

[成中英. (1988). 中国语言与中国传统哲学思维方式., 18−21.]

Cheng, Z., & Lv, L. (2012). Concepts, systems and structures of management philosophy and Chinese management philosophy: Professor Cheng Chung-ying.(8), 1099−1110.

[成中英, 吕力. (2012). 成中英教授论管理哲学的概念、体系、结构与中国管理哲学.(8), 1099−1110.]

Chen, Y., Jia, L., Li, C., Song, J., & Zhang, J. (2006). Transformational leadership, psychological empowerment and employee organizational commitment: An empirical examination in China.96−105.

[陈永霞, 贾良定, 李超平, 宋继文, 张君君. (2006). 变革型领导、心理授权与员工的组织承诺: 中国情景下的实证研究., (1), 96−105.]

Das, T. K., & Teng, B. (1998). Between trust and control: Developing confidence in partner cooperation in alliances.(3), 491−512. https://doi.org/10.5465/AMR.1998.926623

El Akremi, A., Gond, J., Swaen, V., de Roeck, K., & Igalens, J. (2018). How do employees perceive corporate responsibility?Development and validation of a multidimensional corporate stakeholder responsibility scale.(2), 619−657.https://doi.org/10.1177/ 0149206315569311

English, T., & Chen, S. (2007). Culture and self-concept stability: Consistency across and within contexts among Asian Americans and European Americans.(3), 478−490. https://doi. org/10.1037/0022-3514.93.3.478

Evans, J. S. (1991). Strategic flexibility for high technology maneuvers: A conceptual framework.(1), 69−89. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1991. tb00271.x

Grewal, R., & Tansuhaj, P. (2001). Building organizational capabilities for managing economic crisis: The role of market orientation and strategic flexibility.(2), 67−80. https://doi.org/10.1509/jmkg. 65.2. 67.18259

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers.(2), 193−206. https://doi. org/10.2307/258434

Hau, K., & Marsh, H. W. (2004). The use of item parcels in structural equation modeling: Non-normal data and small sample sizes.(2), 327−351. https://doi.org/10.1111/j. 2044- 8317.2004.tb00142.x

Hideg, I., & Ferris, D. L. (2017). Dialectical thinking and fairness-based perspectives of affirmative action.(5), 782−801. https://doi.org/10. 1037/apl0000207

Hiller, N. J., Sin, H., Ponnapalli, A. R., & Ozgen, S. (2019). Benevolence and authority as WEIRDly unfamiliar: A multi-language meta-analysis of paternalistic leadership behaviors from 152 studies.(1), 165−184. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.11.003

Hinkin, T. R. (1995). A review of scale development practices in the study of organizations.(5), 967−988. https://doi.org/10.1177/014920639502100509

House, R. J., Dorfman, P., Javidan, P., Javidan, M., Hanges, P., & Luque, M. S. D. (2014).Thousand Oaks, CA: Sage.

Hou, Y., & Zhu, Y. (2002). The effect of culture on thinking style of Chinese people.(1), 106−111.

[侯玉波, 朱滢. (2002). 文化对中国人思维方式的影响.,(1), 106−111.]

Huang, M., & Wang, H. (2017). CEO dialectical leadership: An exploration study.(3), 115−128.

[黄鸣鹏, 王辉. (2017). 高层管理者的辩证领导行为: 一项探索性研究., (3), 115−128.]

James, L. R., & Brett, J. M. (1984). Mediators, moderators, and tests for mediation.(2), 307−321. https://doi.org/10.1037/0021-9010.69.2.307

James, L. R., Mulaik, S. A., & Brett, J. M. (2006). A tale of two methods.(2), 233−244. https://doi.org/10.1177/1094428105285144

Jansen, J. J. P., Vera, D., & Crossan, M. (2009). Strategic leadership for exploration and exploitation: The moderating role of environmental dynamism.(1), 5−18. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.11.008

Kirkman, B., Chen, G., Farh, J., Chen, Z. X., & Lowe, K. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross- cultural examination.(4), 744−764. https://doi.org/10.5465/AMJ.2009.43669971

Lance, C. E., Butts, M. M., & Michels, L. C. (2006). The sources of four commonly reported cutoff criteria: What did they really say?(2), 202−220. https://doi.org/10.1177/1094428105284919

Lee, H. (2002).(Unpublished doctoral dissertation). Texas A&M University.

Li, H., & Atuahene-Gima, K. (2001). Product innovation strategy and the performance of new technology ventures in China.(6), 1123−1134. https://doi.org/10.2307/3069392

Liu, N., & Zhang, Y., (2007). Cross-sectoral integration for innovation and human resources management support systems., (11), 35−38.

[刘宁, 张正堂. (2007). 促进创新的跨部门整合与人力资源管理支持体系., (11), 35−38.]

Luciano, M. M., Nahrgang, J. D., & Shropshire, C. (2020). Strategic leadership systems: Viewing top management teams and boards of directors from a multiteam systems perspective.(3), 675−701. https://doi.org/10.5465/AMR.2017.0485

Lv, Y., Li, W., & Kang, Y. (2016). Relationship among TMT climate, strategic flexibility and firm performance: An empirical study under dynamic environment., (13), 195−202.

[吕源, 李卫宁, 亢永. (2016). 动态环境下TMT团队氛围、战略柔性与企业绩效关系研究., (13), 195− 202.]

Meng, P. (1988). On the basic characteristics of the traditional Chinese way of thinking.,, 53−60.

[蒙培元. (1988). 论中国传统思维方式的基本特征., 53−60.]

Meyer, K. E. (2006). Asian management research needs more self-confidence.(2), 119−137. https://doi.org/10.1007/s10490-006-7160-2

Muthén, L. K., & Muthén, B. (2017).[Computer software manual]. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Nadkarni, S., & Herrmann, P. (2010). CEO personality, strategic flexibility, and firm performance: The case of the Indian business process outsourcing industry.(5), 1050−1073. https://doi.org/10.5465/amj.2010. 54533196

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition.(2), 291−310. https://doi. org/10.1037//0033-295X.108.2.291

Ostroff, C., Kinicki, A. J., & Clark, M. (2002). Substantive and operational issues of response bias across levels of analysis: An example of climate-satisfaction relationships.(2), 355−368. https://doi. org/10.1037/0021-9010.87.2.355

Pang, P. (1980). Comment on the doctrine of the mean.75−100.

[庞朴. (1980). “中庸”平议., 75−100.]

Peng, H. (2017). Three characteristics of traditional Chinese thinking style: Holistic thinking, dialectical thinking and intuitive thinking., 126−133.

[彭华. (2017). 中国传统思维的三个特征: 整体思维、辩证思维、直觉思维.3, 126−133.]

Peng, K., & Nisbett, R. E. (1999). Culture, dialectics, and reasoning about contradiction.(9), 741−754. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.9.741

Peng, K., & Nisbett, R. E. (2000). Dialectical responses to questions about dialectical thinking.(9), 1067−1068. https://doi.org/10.1037/0003- 066X.55.9.1067

Pierce, G. R., Sarason, I. G., & Sarason, B. R. (1991). General and relationship-based perceptions of social support: Are two constructs better than one?(6), 1028−1039. https://doi.org/10. 1037/0022-3514.61.6.1028

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Podsakoff, N. P., & Lee, J. Y. (2003). The mismeasure of man (agement) and its implications for leadership research.(6), 615−656. https://doi.org/10.1016/j.leaqua. 2003.08.002

Shao, Y., Nijstad, B. A., & Täuber, S. (2019). Creativity under workload pressure and integrative complexity: The double- edged sword of paradoxical leadership., 7−19. https:// doi.org/10.1016/j.obhdp.2019.01.008

Smith, W. K., & Lewis, M. W. (2011). Toward a theory of paradox: A dynamic equilibrium model of organizing.(2), 381−403. https://doi. org/10.5465/AMR.2011.59330958

Smith, W. K., & Tushman, M. L. (2005). Managing strategic contradictions: A top management model for managing innovation streams.(5), 522−536. https://doi.org/10.1287/orsc.1050. 0134

Spencer-Rodgers, J., Peng, K., Wang, L., & Hou, Y. (2004). Dialectical self-esteem and East-West differences in psychological well-being.(11), 1416−1432. https://doi.org/10.1177/0146167204264243

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management.(7), 509−533. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266 (199708)18:7<509:AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z

Tian, C. (2008).China Renmin University Press.

[田辰山. (2008).中国人民大学出版社.]

Tsui, A. (2009). Editor’s introduction-Autonomy of inquiry: Shaping the future of emerging scientific communities.(1), 1−14. https:// doi.org/10.1111/j.1740-8784.2009.00143.x

Vandenberg, R. J., & Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices, and recommendations for organizational research.(1), 4−70. https://doi. org/10.1177/109442810031002

Wang, H., Law, K. S., Hackett, R. D., Wang, D., & Chen, Z. X. (2005). Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers' performance and organizational citizenship behavior.(3), 420−432. https:// doi. org/10.5465/amj.2005.17407908

Yang, C., Nay, S., & Hoyle, R. H. (2010). Three approaches to using lengthy ordinal scales in structural equation models: Parceling, latent scoring, and shortening scales.(2), 122−142. https://doi.org/ 10.1177/0146621609338592

Zhang, D., & Cheng, Z. (1991).China Social Sciences Press.

[张岱年, 成中英. (1991).中国社会科学出版社.]

Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). The influence of creative process engagement on employee creative performance and overall job performance: A curvilinear assessment.(5), 862−873. https://doi.org/ 10.1037/a0020173

Zhang, Y., & Han, Y. (2019). Paradoxical leader behavior in long-term corporate development: Antecedents and consequences., 42−54. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2019.03.007

Zhang, Y., Waldman, D. A., Han, Y., & Li, X. (2015). Paradoxical leader behaviors in people management: Antecedents and consequences.(2), 538−566. https://doi.org/10.5465/amj.2012. 0995

1. Constantly evaluate the organization's opportunities and threats brought about by changes in the environment.

2. Have a clear understanding of the main problems faced by the organization in terms of long-term development.

3. Have a clear understanding of the future development prospects of the organization.

4. Adjust organization strategy timely according to internal and external environment changes.

5. Arrange different tasks according to the characteristics of employees.

6. Adopt different leadership styles according to the age and positions of employees.

7. Adopt different management practices methods based on the characteristics of employees.

8. Consider both criticism and affirmation when treating employees.

9. Get along with employees seriously while friendly.

10. Not only empower employees but also control them.

11. Not only lead employees with encouragement but also strain.

12. Consider both short-term benefits and long-term development when formulating organizational development strategy.

13. Balance the short-term interest and long-term goals of the organization.

14. Maintain stable development of the organization while promoting change and innovation.

15. Not only promote the organization to make full use of existing resources and capabilities but also expand new resources and capabilities.

16. Promote mutual understanding among different departments and procedures within an organization.

17. Constantly optimize the connections among departments and procedures.

18. Promote the coordination between each department and the organization as a whole.

19. Emphasize cooperation among departments of the organization when formulating strategy.

20. Consider the overall layout of the organization when allocating capital, human resources, and other resources.

21. Consider the overall condition of the organization when appraising the performance of different departments.

22. Consider the opinions of all departments from the overall perspective when making decisions.

Dialectical leadership behavior and its impact on firm innovation and performance: An exploration based on the Chinese culture

WANG Hui1, WANG Ying2, JI Xiaode1, JI Ming3

(1Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China)(2Business School, University of International Business and Economics, Beijing 100029, China)(3Postdoctoral Research Center, Industrial and Commercial Bank of China, Beijing 100032, China)

Although the continuous spread of the pandemic and the rapid development of technology has brought challenges for top managers in China, the environmental uncertainty also offers an opportunity for them to practice and develop leadership skills. To answer what leadership behaviors will help top managers improve organizations’ adaptability and performance in a rapidly changing and complex environment, we developed a new leadership construct, namely, dialectical leadership behavior based on dialectical thinking rooted in the Chinese culture.

Dialectical leadership behavior is characterized as a strategic leadership behavior including timely adapting organizational strategy and managerial practices to environmental changes, understanding and balancing between management contradictions, and holistically coordinating different departments and resources in organizations. According to upper echelon theory (Hambrick & Mason, 1984), CEOs’ leadership styles have a profound impact on the strategic choice and performance of the organization. We thus expect CEO dialectical leadership behavior to contribute to firm innovative capability and performance through strategic flexibility in a complex and uncertain business environment.

To better understand dialectical leadership, we first developed and validated a scale. We found that dialectical leadership behavior was composed of six dimensions: timely adjusting, individualized mentoring, weighing contradictions, balancing kindness and strictness, promoting coordination, and holistically managing. We further distinguished dialectical leadership behavior from other related leadership constructs with theoretical and empirical efforts. Besides, as top managers of Chinese firms displayed a significantly higher dialectical leadership behavior than those of U.S. companies, the cultural uniqueness of dialectical leadership behavior was justified. Finally, we revealed that CEO dialectical leadership behavior in Chinese companies positively affected firm strategic flexibility and ultimately improved firm innovative capability and performance.

We make several contributions. First, scholars constantly explore leadership constructs and practice based on the Western culture. However, the cultural difference between the East and the West matters when it comes to the effectiveness of leadership behaviors. Dialectical leadership behavior provides a new perspective for future exploration of indigenous leadership behaviors and influences by incorporating traditional wisdom of Eastern culture and the reality faced by Chinese enterprises. Second, by developing the measurement of dialectical leadership behavior, we contribute to the future investigation of dialectical leadership behavior and its correlations. Additionally, as we found that CEO dialectical leadership behavior is positively related to firm innovative capability and performance, which are critical for enterprises to survive and thrive during the crisis, we lend confidence in applying wisdom from the Chinese traditional culture to current management practice. Finally, by uncovering the role of firm strategic flexibility in mediating the influence of dialectical leadership behavior on firm innovative capability and performance, we extend understandings about the mechanism through which dialectical leadership behavior matters. We also provide the discussion on the limitation of the study and future research directions.

dialectical leadership behavior, strategic flexibility, firm innovative capability, firm performance, Chinese context

2021-04-22

*国家自然科学基金(71872005)资助。

季晓得, E-mail: jixiaode@pku.edu.cn

B849: C933-2