中国人的时间知觉广度*

纪丽君 吴 莹 杨宜音

中国人的时间知觉广度*

纪丽君1吴 莹2杨宜音3

(1加拿大女王大学心理学系, 金斯顿 K7L3N6) (2中央民族大学民族学与社会学学院, 北京 100081)(3中国社会科学院社会学研究所, 北京 100732)

时间知觉是社会结构和文化传统的映射, 具有深刻的社会文化意涵。本文聚焦时间知觉广度这一概念, 探讨中国人的时间知觉广度及其对自我连续性和社会变化观等心理过程的影响。通过综合讨论诸多实验发现提出, 中国人具有较大的时间知觉广度, 包括具有显著的过去取向和未来取向。较大的时间知觉广度提升了中国人跨时间的自我连续性, 并且影响着中国人看待世事变化的变化观, 这些特点又进一步影响到其它心理过程, 例如对苦难和幸福的解读, 在股票市场中的决策等。在一定程度上, 这些特点可能是中国人在应对不确定性和重大危机时表现出更强的心理韧性和复原力的心理基础。本研究还指出中国人时间知觉广度具有独特的文化意义, 包括整体性思维、过去现在未来互嵌互动和双向延展、与自我连续性和社会结构相关联以及具有道德属性等。基于此, 本研究提出了时间知觉广度的文化心理比较模型, 并分析了时间知觉广度对自我同一性和文化同一性的影响结果。希望本文能为进一步研究“中国人应对历史危机的心理特征与行为表现”提供科学依据。

时间知觉广度, 时间知觉, 自我连续性, 变化观

中国文化绵延千年, 历经磨难, 却历久弥新生生不息, 其生命力从何而来? 一个简单而直接的回答可能是, 中国文化具有非凡而又独特的适应力和发展动力。以往已有大量文人、学者从东西文化对比的视角进行了思考和论述。近年来文化心理学的兴起又使得相关实证研究得以大量展开。众多实证研究已经发现了中西文化心理的许多不同之处, 并对其文化心理意义做出了相应的解释, 包括价值取向(Bond, 1988; Zhang & Bond, 1998)、行为动机(Chen & Stevenson, 1995; Bao & Lam, 2008)、认知方式(Ji et al., 2000; Nisbett et al., 2001; Peng & Nisbett, 1999)、自我概念(Wang, 2004; Spencer-Rodgers et al., 2004)、情绪情感(Stanley et al., 2013; Lu et al., 2020; Fang et al., 2018)、人格倾向(Cheung et al., 2001; Cheung et al., 2011; Yang & Bond, 1990)等等。亦有研究发现, 某些心理过程的差异包括自我连续性(Ji et al., 2019)、关于事情发展趋势的认知(Ji, Khei, et al., 2021)、对变化的价值取向(Ji et al., 2001)等可能与中国人时间知觉的特殊性有关。本文拟从时间知觉广度视角, 对十多年来文化心理学领域的相关研究进行梳理, 揭示中国人在时间知觉广度方面的诸多特点及其独特的适应机制及价值, 并集中对中国人时间知觉广度的特定文化心理机制及其适应价值进行分析。

我们将探讨的问题是: 在时间维度上中国人是否会表现出更重视过去的认知倾向? 抑或表现出更聚焦未来的认知倾向? 还是同时具有重视过去和未来这两种倾向, 从而表现出双向延展的特性? 中国人的时间知觉广度是否影响其自我连续性? 这种时间知觉广度如何影响中国人看待事物变化的观念? 中国人的时间知觉广度是否为一种独特的文化类型, 它对适应性有何功能及价值?

1 时间知觉广度的定义及其社会文化意涵

时间知觉(temporal perception)是认知心理学和时间心理学研究领域中的重要概念, 有研究者将其称为时间观(temporal perspective)、时间透视或时间洞察力等(黄希庭等, 1998)。时间知觉一般是指人们对过去、现在和未来知觉的经验或观念, 也包括个人对过去、现在、未来所持有的观点和态度, 例如对过去的消极悲观、当前的及时享乐、对未来的悲观宿命等(Zimbardo & Boyd, 1999)。有研究将时间知觉分为时钟时间取向和事件时间取向, 时钟时间知觉特别重视完成任务要求的时间点, 事件时间知觉则更重视任务的完成及其对人所具有的意义(Levine, 1997)。

时间知觉广度(breath of temporal focus)是时间知觉的一种特征, 指人们在时间维度上的知觉关注范围。一个人可能只关注此时此刻发生的事情, 其时间知觉广度较小; 有人可能同时还关注已经逝去的过往或/和尚未发生的未来, 其时间知觉广度较大。时间知觉广度会给人们后续心理和行为带来不同的影响(Shipp & Aeon, 2019)。如果一个人的时间知觉里既包含当下, 也包含过去(或将来), 那么过去(或将来)的信息在头脑中会更通达, 而过去(或将来)与当下的心理距离也更贴近, 过去对当下和将来更可能产生影响。反之, 如果一个人的时间知觉以当下为主, 那么过去(或将来)与当下的心理距离也更远, 其信息较少影响当下。

在操作定义上, 时间知觉广度可以用个体对过去和未来的主观知觉距离来测量, 或者用对过去与未来体验的可及性来测量。时间知觉广度越大, 人们对过去或未来事件的感知距离会越近, 更容易提取与过去或者未来有关的信息; 反之, 时间知觉广度越小, 人们对过去或未来事件的感知距离会越远, 更不容易提取与过去或者未来有关的信息。

时间知觉广度具有社会属性。例如, 社会发展改变人们的时间知觉广度, 在前基督教文明时期人们表现出整体性时间知觉及较大的时间知觉广度, 时间被认为是循环的、非线性的、而非机械性的和精细同质的, 从而影响了人们对世事万物的认知, 使人们认为“任何事物都经历存在、死亡和再生” (de Grazia, 1972)。而基督教教义认为, 时间是教徒的修炼之路, 通过时间教徒可以赎去世俗之恶、在天国获得永恒救赎(Filipcova & Filipee, 1986)。因此在基督文明时期, 人们表现出线性时间知觉及较小的时间知觉广度, 在工业资本主义发展过程中又不断被强化。

时间知觉广度也可能受到文化环境的形塑。已有研究表明, 东方社会中的整体性思维比分析性思维更为常见(Masuda & Nisbett, 2001; Nisbett et al., 2001; Nisbett, 2003; Peng & Nisbett, 1999)。中国人善于使用整体性和辩证性思维进行思考, 更注重环境及知觉客体与场域之间的关系, 更多依赖知觉与经验而较少使用规则及形式逻辑。中国人更多聚焦于背景及环境, 认为对象和背景不可分割(Ji et al., 2000; Masuda et al., 2001), 以上认知特性差异提示时间知觉广度的研究不可忽略文化心理视角。

2 中国人的时间知觉广度的特点:向后看也向前看

中国人具有整体性思维的特点在时间维度上表现为, 倾向于将过去、现在和未来时间内发生的事件作为一个整体脉络联系起来。因此, 中国人具有回溯过往“向后看”的过去时间知觉取向, 同时在一定程度上也有瞻望前途“向前看”的未来时间知觉取向(Ji et al., 2009; Ji et al., 2019), 总体上表现出较大的时间知觉广度。

2.1 中国人“向后看”的过去时间知觉取向

中国人更为关注已经“过去”的事件和物品。较早的消费行为研究发现, 中国消费者对商品中包含的过去信息更关注, 更偏好传统以及历史悠久的产品。例如中国消费者具有很高的品牌忠诚度(Yau, 1988; Zhang et al., 2014)与西方文化下的澳大利亚人相比, 在选择新产品时, 品牌的熟悉程度对中国消费者而言更为重要; 中国人也更容易被广告中的老年模特影响(Lowe & Corkindale, 1998)。对中美电视广告的比较研究表明, 中国的电视广告更倾向于强调过去的经验, 具有历史性特征(Cheng & Schweitzer, 1996; Lee et al., 2022)。中国人重视过去的取向也体现在学业成就及教育理念上, 例如中国教师更强调从过去错误中学习以及努力的重要性等(Stevenson & Stigler, 1992)。

中国人在行为判断中更重视过去事件的影响。在一项研究中(Ji et al., 2009), 加拿大和中国的大学生被试阅读了一则大学宿舍失窃事件, 然后想象自己作为一名侦探要根据一些行为信息破案, 所有行为信息会和不同时间匹配。这些信息中涉及的行为有些发生在过去(包括几年前和几周前), 有些发生在失窃当天。例如“三年前一个学生将所有钱都花在彩票上” (过去信息)和“今天下午一个学生为了赢钱出去打扑克” (当下信息)。结果发现, 与加拿大被试相比, 中国被试认为过去信息和案件的关联更大; 对当下信息的评价则没有显著文化差异。也有类似研究验证, 与欧裔美国人相比, 在购买行为决策中亚裔美国人更容易受过去信息的影响(Briley, 2009)。此外, 早期一项价值观测量研究也发现, 中国台湾被试过去取向得分高于美国和爱尔兰被试(Cheng et al., 1995)。

中国人对过去事件的心理表征更为详尽, 对过去事件心理感知到的距离更小。我们让中国和加拿大大学生被试回忆开学第一天发生的事件及细节, 例如去过何地、做了何事、与何人有过交谈、交谈内容是什么等(Ji et al., 2009)。被试在开学第一天结束后报告以上内容(作为分析基线), 此处我们感兴趣的是这些事件的数量而非具体内容。结果表明, 两国被试在基础事件的数量上不存在显著差异。然后, 我们要求被试在两周后再次回忆开学第一天的事情, 发现中国被试回忆的内容在数量上显著多于加拿大被试, 这表明中国被试对过去事件的心理表征更为详尽。本研究的另一个实验也揭示了相比于加拿大被试, 中国被试感知过去的时间点(比如一年以前的这个月)和事件(比如上学期的期末考试)离现在更近。这一研究支持了如下假设: 中国人更关注过去, 认为过去发生的事件对于当下更重要, 对它们的记忆也更详尽, 感觉过去离现在更近。

在现实生活中中国人过去时间知觉取向的例子比比皆是, 最典型的是祖先崇拜。传统的中国人逢年过节都会祭拜祖先, 以此缅怀先人, 报答他们的庇护(Ji & Chan, 2017)。孔子曾教诲: “万物本乎天, 人本乎祖”。《礼记》曰: “君子反古复始, 不忘其所由生也, 是以致其敬, 发其情, 竭力从事, 以报其亲, 不敢弗尽也。”祭祀祖先, 报本反始, 缅怀感恩自己的生命本源, 自天子至庶民, 都要祭祖敬祖, 续修家谱, 以姓氏标明血亲关系, 都是这一理念的文化制度设计和反映。其次, 中国文人喜好怀古。中国古典诗词中专门有一类诗词类别辑录怀古之作, 被称之为怀古诗。文人们借诗怀念过去, 用登高望远、咏叹史实、凭吊古迹等来寄托情思、感慨兴衰或者托古讽今, 例如“大江东去, 浪淘尽, 千古风流人物”、“前不见古人, 后不见来者。念天地之悠悠, 独怆然而涕下”等名句。此外, 中国人也较为重视不远的过去。“吾日三省吾身”是延续千年的中国君子的自我行为规范, 从中可见中国人重视过去的特性, 强调反思过去对当下的意义, 追本溯源, 强调现实发生的现象一定有其历史渊源。

2.2 中国人“向前看”的未来时间知觉取向

中国人还表现出明显的“向前看”的特点。例如, 一项中国与北美被试的研究对比发现, 中国人不仅感知过去离现在较近, 同时感知未来与现在的时间距离也很近(Ji et al., 2019)。相对于北美被试, 无论未来的事件表征为某个时间点(比如4个月以后或者1年以后)还是某个事件(比如期末考试), 中国被试都报告未来距当下的心理距离更近, 尽管客观距离(即日历距离)完全相同。

中国人对未来的近距离知觉也表明了中国人心中的未来更可能影响到现在。与欧美人相比, 中国人不仅主观上感觉未来更近, 而且也更容易在脑海中思考未来。借用认知心理学的实验范式, 我们给被试一组词语(比如“窗户”、“座位”), 让被试就每个词语写出一件将来很可能发生在自己身上的事情。之后, 被试要报告这件事最有可能发生的时间。结果发现, 相比于加拿大被试, 中国被试报告的将来事件发生的时间离现在更遥远(Ji et al., 2019)。这符合我们的预测: 更遥远的未来在主观上更容易被感受到, 即离现在更近, 因而人们就会经常关注它们, 未来将发生的事情也更容易出现在人们的脑海中(类似结果也存在于个体对过去事件的认知上)。

也有更多证据印证了中国人的时间知觉广度比欧美人更大。与西方人相比, 中国人的“现在”概念更宽泛, 包含更多“过去”和“未来”的范畴(Huang & Chen, 2019)。另一项跨文化价值观的早期研究也指出, 中国台湾被试的未来取向得分高于美国被试和爱尔兰被试(Cheng et al., 1995)。同时, 也有间接证据表明, 和中国人同受儒家文化影响的日本人, 更强调当下与未来的联系, 在桌球比赛中, 日本被试认为当下事件(单次击球)对远端事件(比如此后的第六次击球和最终成绩)的关联作用大于欧裔美国被试(Maddux & Yuki, 2006)。此外, Hofstede (2001)在其价值观的跨文化研究中也指出, 中国人具有典型的长时取向, 通过节俭、储蓄、囤积实现对未来的打算等。

3 时间知觉广度对中国人的影响

时间知觉广度对心理会产生何种影响?从个体的心理发展来看, 自我同一性(self coherence) (Dweck, 2017), 或儒家思想中提到的人生发展过程中“从心所欲不逾矩”的状态, 都映射着时间知觉广度的作用。虽然概念表述不同, 但核心目标都是自我的“圆成”或“完成”, 这一目标包含着多种成分。从时间的角度讲, 自我连续性即是跨时间的统一体, 时间知觉广度不同的人, 在自我的连续性上可能会表现出差异。另一方面, 从个体对文化的互动维度来看, 时间知觉广度还影响人们文化同一性的建构, 具体表征为人们变化观的不同。变化是通过事件在不同时间点上的发展趋势来体现的, 较宽广的时间知觉会使人更容易地捕捉这种变化。较大的时间知觉广度使人们在文化同一性上具有循环变化的观念, 较小的时间知觉广度使人们在文化同一性上具有线性变化的观念。

3.1 时间知觉广度对中国人自我连续性的影响

置身于时间维度之下, 可以看到中国人自我知觉具有的时间文化特性。有研究发现, 与自我或母亲有关联的事件使被试将时间知觉为较短的时距, 进而倾向于选择延迟奖励(王盼盼等, 2020)。这一研究验证了自我概念与时间知觉广度的关联性。此外, 一些早期研究也探索了自我同一性与时间知觉的关系, 指出自我同一性程度不同的被试对过去、现在和未来的时间体验存在差异: 高自我同一性被试有更大的“现在”广度、更积极的未来取向和时间知觉整体性(郑涌, 黄希庭, 2000)。这些研究表明自我概念和时间知觉之间存在紧密关联, 但这些研究多数侧重于探讨自我概念对时间认知的影响, 而没有研究时间知觉对自我概念的作用。

作为自我概念的一部分, 自我连续性是指个体将自己视为跨时间的统一体, 超越“此时此地”, 跨越时间向后接续至过去, 向前延伸到未来(Chandler, 1994)。自我连续性使个体在过去的变迁和未来的不确定性中保持自我的“同一性” (Lampinen et al., 2004), 它将一个人过去、现在和未来的自我概念, 综合成个人自我认同的感知。自我连续性可以通过强调自我特征的稳定性来构建(Lampinen et al., 2004), 也可以通过强调不同经历和变化在意义上的连贯性来构建(Chandler et al., 2003)。另外, 那些增强人们对过去和现在自我之间联系的体验(比如怀旧)也可以增强自我连续性(Sedikides et al., 2015)。

研究发现, 中国人表现出更高的自我连续性。不同测量范式下的比较取得了一致的结果: 不论是使用经典的自我包含量表, 还是测量个人特质的跨时间稳定性, 抑或是使用自我连续性量表, 中国被试都表现出比加拿大被试更强的跨越时间的自我连续性(Ji et al., 2019)。另外, 我们还发现中国人的连续性是超越个体自身的。比如, 中国老人比加拿大老人更多地认为子辈和孙辈是他们自我的延续, 而中国的年轻人也较同意他们是祖辈父辈的延续(Ji et al., 2022)。近期也有类似研究发现中国人具有更高的自我连续性, 姜佟琳等人对18到50岁的中国被试和英国被试的研究发现, 回忆往事使中国人比英国人体会更高的自我连续性[1]Jing,Y., & Cai, H. (Unpublished manuscript). Understanding regional cultural-psychological variations in China: A Large-Scale Examination.(Jiang et al., 2021)。

对过去和未来的近距离知觉可能促成了中国人的高自我连续性。我们在一个相关研究(Ji et al., 2019)中测量了加拿大和中国被试的主观时间距离和自我连续性, 研究发现, 个体对过去的主观近距离作为中介变量可以预测两个文化群体在过去−现在自我连续性上的差异, 而后者又进一步预测现在未来自我连续性的差异。

同时我们也在实验(Ji et al., 2019)中进一步验证了对时间的近距离知觉可以提高个体的自我连续性。在实验中, 为操纵时间知觉, 我们给大学生被试看一个时间轴线(从左到右, 标记为1到100), 上面标出几个关键时间点:最右端是当下, 近距离组最左端标为出生, 远距离组标为16岁, 被试需要标出高中阶段在时间轴上的位置。这样, 在出生到当下的时间轴上, 高中离现在很近, 而在16岁到当下的时间轴上高中离现在很远。我们用这种办法启动了被试对同一时间事件点(高中)的心理距离。实验结果发现, 相对于远距离组的被试, 和过去(高中)感觉距离近的那组被试报告了更高的自我连 续性。

中国人的高自我连续性可能与中国人重视社会情境、重视与他人的关联、考虑社会规范、责任和义务等特点有关。例如, 中国人的自我包含重要他人(Zhu et al., 2007), 表现出互依我的特征(Markus & Kitayama, 1991)。也有中国本土心理研究指出, 中国人的自我结构是中国社会结构中“差序格局”的投射, 与他人的关联使自我包含了与自己关系紧密的“自己人”, 自我结构具有因边界通透性而形成的包容性和伸缩性(杨宜音, 2005)。

我们的研究发现, 这种自我关联性在时间维度上表征为人们重视过去和未来, 倾向于将“过去经验自我”、“预期的未来自我”与“当下自我”联系在一起, 呈现出过去—现在—未来自我的连续体(Ji et al., 2019)。这一自我连续体从时间知觉广度上形塑了整体性思维以及个体与历史的关联, 一个意识到自己是一个镶嵌在过去—现在—未来脉络中的人, 很可能既是尊奉传统的继承者, 又是延续未来的开拓者。

对过去和未来的时间知觉广度可能通过影响自我连续性和自我认同来帮助人们更好地应对环境的不确定性, 获得积极心理。对未来的展望会使人们在追求成就过程中展翅飞翔, 积极的过去取向使人们将个人认同根植于他们的传统, 重视从过去经验中汲取知识, 获得稳固的关联性(Zimbardo & Boyd, 1997)。

个体是与社会文化相关联的“社会性动物”, 也就是说, 除了自我同一性外, 个体也必须达成与社会文化的统一, 在个体成长的过程中, 完成或进行“社会化”和“文化化”, 即文化提供个体如何以文化观念来形塑自己的时间知觉特征, 从而应对自然和世事的变化。同时, 时间知觉特性也会通过文化成员对世界变化的认识, 建构具有如此变化观的文化环境。所以, 从时间知觉广度的角度来看个体被社会化和文化化的过程, 也是理解个体与社会文化相互建构关系的一个切入点。

3.2 时间知觉广度对中国人变化观的影响

如果说自我连续性是从时距的角度来看个体自我同一性类型的差异, 那么, 变化观则是从时序的角度来看个体与文化联系出现的类型差异。因此时间知觉广度可能影响个体对事件发展的推断, 进而影响个体对于事物发展变化的认识(Ji, 2005), 形成不同的变化观, 即人们对于事物是如何发展变化的观念和想法。

3.2.1 中国人的非线性变化观

中国人关于变化的观念有着久远的历史。《易经》和《道德经》中就对变化进行过精炼的总结, 几千年来也一直影响着中国人关于“变”的基本哲学观。《易经》指出, 阴阳作为事物变化的两个端点, 万物可分属阴阳并在这两种状态之间不停转换, “万物负阴而抱阳, 冲气以为和”, 所谓“阴阳相抱”以达到世界的平衡。同时, 变化也是自然和社会的运行之“道”。例如对于自然而言, “日中则移、月满则亏、物盛则衰、乐极则哀”, 对于日常生活则有“祸兮, 福之所倚; 福兮, 祸之所伏”; 对于社会、政治和伦理又有“曲则全、枉则直、洼则盈、蔽则新、少则得、多则惑”, 认为委曲总会向保全转化, 屈枉总会向伸直转化, 卑下总会向充盈转化, 蔽旧总会向新奇转化等。中国人认为事物存在是不稳定的, 事物的变化往往是向另一方向转变的, 这种对变化的基本观念是基于一种长时的、系统性的视角, 并不强调即刻得失。相比之下, 西方人即使承认事物是变化的, 其认识也与中国人大为不同。例如古希腊哲学家赫拉克利特(Heraclitus)曾说“人不能两次跨进同一条河流”, 西方哲学观认为变化是朝着同一方向呈直线型变化, 而不是中国人所认为的循环性和辩证性变化。

我们采用多个实验验证了中国人不同于美国人的变化观(Ji et al., 2001)。首先, 中国人比美国人更倾向于认为, 与原初状态相比事情会发生变化。这个变化可能发生在各个领域, 例如原本热恋的人会分手, 原本打架的两个人会变成密友, 多次的冠军会输给对手, 原本贫穷的人会变得富有等。其次, 对于变化的事物, 中国人更倾向于认为事情变化的方向与速度都可能会发生变化。例如, 当给出一个变化趋势并让被试预测接下来这个趋势的走向时, 美国被试倾向于做出相同趋势的预测, 即继续上升或继续下降; 中国被试预测到更多的趋势改变, 比如一个上升的趋势会停止上升甚至转为下降, 一个下降的趋势会停止下降甚至转为上升。第三, 这些预测上的文化差异不仅体现在对客观事物发展的预测上, 也体现在对自己人生幸福感的预测上。例如相比美国和加拿大被试, 中国被试更倾向于认为自己的幸福感会有升有降, 幸福和不幸福互相转换。更有意思的是, 中国人更倾向于认为那些持有变化观的人更具智慧(Ji et al., 2001)。

总之, 在一系列对中国人变化观的研究中发现, 中国人认为变化会在未来事件中发生, 这种变化可能体现在事物发展的方向或者速度上, 并且中国人认为这样的变化观是明智的。中国人更倾向于认为事情不会永远一帆风顺, 人也不会永远一成不变。这与许烺光(1960)的“情境中心” (situation-centered)理论和东亚人更倾向于情境归因的研究发现(Morris & Peng, 1994)较为一致。

这种变化观在不同文化情境下的儿童社会化过程中也得以体现。Ji (2008)曾以7岁、9岁和11岁中国和加拿大儿童作为被试, 比较文化及年龄发展因素对儿童变化观的影响。总体上看, 在面对一系列关于未来成就、关系、幸福感、父母成就等场景中, 中国儿童比加拿大同龄人预测未来有更多的变化。同时, 文化差异随着年龄的增长逐渐增大: 7岁的中国儿童和加拿大儿童没有显著差别; 9岁中国儿童开始比加拿大同龄人预测更多未来变化; 11岁中国儿童明显比同龄加拿大儿童预测更多的变化。这一研究发现间接反映了中国文化对变化的强调和认同。这与以往发展心理学研究结果一致: 在儿童教养观念中, 中国父母更强调成功和失败并非一成不变, 失败是成功之母, 成功不是永久的, 要靠努力获得和保持(Stevenson & Stigler, 1992)。

3.2.2 时间知觉广度对变化观的影响

时间知觉广度对人们变化观的影响体现在生活决策的方方面面, 中国人是基于当下情形对未来进行判断, 还是将过去、现在和未来连为一体作为整体判断的依据?一项股票投资决策研究发现, 与加拿大及美国被试相比, 中国被试更倾向于做出与当下趋势相反的预测, 即当股票走势呈上升趋势时, 中国人倾向于做出卖掉该股票的决策; 当看到某种股票走势呈下降趋势时, 中国人倾向于做出买入该股票的决策。相比之下, 北美被试在对未来趋势预测时, 表现出与当下趋势一致的判断, 即当股票呈现下降趋势时, 他们更倾向于做卖出的决策; 当看到股票上升时, 他们倾向于做买入的决策(Ji, 2008)。这一研究结果不仅在大学生被试中得到验证, 在有炒股经验的成人群体中也得到验证。由此可见, 依照过去事情发展的趋势对未来进行预测时, 中国人表现出明显的非线性思维, 认为过去、现在和未来是一个整体。该研究也表明, 欧美人倾向于使用当前的信息进行决策, 而中国人更倾向于依据长时信息进行判断和决策。

这一发现和股票市场的惯性效应(momentum effect)存在一致之处。惯性效应指短期内收益高的股票在之后一段时期会持续走高, 高于过去收益率低的股票(Jegadeesh & Titman, 1993)。惯性效应在东西方股票市场上有不同的表现: 在西方股票市场表现明显, 但是在中国(王永宏, 赵学军, 2001; 徐信忠, 郑纯毅, 2006)和日本(Liu & Lee, 2001)的股票市场中却没有明显表现, 相反, 在东方股票市场存在着显著的投资反转效应。我们认为, 非线性思维或变化观可能在一定程度上影响了惯性策略在中国和日本的适用性。

时间知觉广度对中国人变化观的影响, 也体现在中国人面对苦难和其他消极事件的独特应对方式上。中国人的非线性变化观及整体辩证思维, 即相信物极必反、阴阳相生(Peng et al., 1999), 能够帮助人们在遭遇困难时保持乐观心态, 有更好的心理承受力(Ji et al., 2001; Ji, Vaughan-Johnson, et al., 2021)。中国人相信消极经验中往往会存在积极因素, 消极经验和积极经验可以相互转化, 失败是成功之母, 时来运转, 福祸相倚, 否极泰来等谚语, 都是说当下的坏运气总会被未来的好运替代。与欧美人相比, 中国人认为逆境和痛苦也包含着积极的成分, 是黎明前的黑暗, 对苦难的理解可能包含更少负面成分。相形之下, 受新教伦理中关于救赎和天职观的影响, 战胜苦难获得成功, 消极的情绪让位于快乐和成长等积极情绪, 是欧美人成就“美国梦”的基本信念。这与中国人认为痛苦和幸福并存(Nisbett, 2003; Ji, Khei, et al., 2021)的观点有所不同。

西方人的分析式思维使其拥有时间上的线性思维, 他们关注的对象范围相对聚焦, 时间信息聚焦更狭窄, 对事情的解释习惯于建立在简单、明确的因果模型之上(Nisbett et al., 2001)。而东方人(包括中国人, 日本人和韩国人)关注的因素范围更广(Choi et al., 2003; Ji et al., 2000; Masuda et al., 2001), 有更广的时间信息聚焦(Ji et al., 2019), 更倾向于认识到事件是可逆的、变化的和非线性发展的。Ji等(2020)对比了中国人与加拿大人对于苦难的基本理解, 结果发现, 与加拿大人相比, 中国人认为苦难所包含的积极成分更多。在真实的社会情境中(例如非典或新冠疫情), 中国人认为疫情对人类生活不仅有消极影响, 也有积极影响。相关研究发现, 相比于加拿大人, 中国被试预测疫情可能导致的结果中包含更多的积极结果, 并报告了更多的积极情绪反应(Ji et al., 2004; Yap et al., 2021)。总之, 尽管两种文化的参与者普遍认为苦难更多是消极的, 但中国人对苦难的理解比加拿大人更积极, 这与中国人的非线性变化观及辩证思维密切相关(Ji, 2005; Peng & Wang, 2011)。

在一项未发表的研究中, 我们用实验方法探讨了时间知觉广度和变化观的关系(见Zhang et al., 2018)。这一研究发现在启动更广阔的时间信息聚焦(temporal information focus)时, 欧裔加拿大人对未来趋势的判断不再趋于直线式的连续性, 而认为未来更可能呈现辩证式的反向趋势; 在启动更狭窄的时间信息聚焦时, 中国被试对未来趋势的预测表现出更多直线式的一致性趋势判断, 对未来趋势也不再做反向的判断。这一研究证实, 时间知觉广度是导致变化观存在文化特性的重要心理机制。该研究也指出, 中国被试在宽广的时间聚焦启动组与控制组中, 都表现出对未来趋势的预测辩证式的反向判断, 两组不存在统计上的显著差异; 北美被试在时间范围狭窄启动组与控制组中, 对未来趋势的预测都表现为直线式的连续性判断, 也不存在统计上的显著差异。这一结果表明中国被试在默认情况下会聚焦很多信息, 而北美被试在默认情况下聚焦的信息更少, 这部分结果与已有研究(Ji et al., 2009)中对变化观存在文化特殊性的结论相一致。

4 中国人时间知觉广度的文化意义

上述研究探讨了中国人时间知觉广度的特点及其对自我概念和变化观念的影响。实际上, 时间知觉广度“携带”着更深层的文化意义, 以及时间知觉与文化相互建构的过程和机制等, 这是时间知觉广度研究值得推进的地方。综合以往的文化心理研究、本土心理学及中国哲学研究发现, 整体性思维(Nisbett, 2003)、具有建构性的实践理性以及基于关系取向的道德化心理(黄光国, 2006)可能是影响中国人实践知觉广度的文化因素。以下我们从整体性思维风格、三类时间互嵌互动特征、道德引领的时间社会化三个方面对时间知觉广度的文化意义进行分析。

4.1 支撑时间知觉广度的整体性思维

时间知觉广度背后包含的是具有文化特殊性的思维方式。中国人的思维与人生观受儒家、道家和佛教三种哲学思想的影响, 整体性世界观是三种哲学的共识(Nisbett, 2003), 也是中国人哲学思想的重要部分。整体性思维认为万物具有普遍联系。从时间角度理解, 过去、现在和未来发生的事情是彼此关联的整体; 而人们的自我概念既来自于对过去自我的评价, 也存在于对未来自我的期待中; 从变化角度来看, 中国哲学并不赞成极端的变化, 而善于从两极对立中找到相互包含和转化的中庸之道, 并不是由好到更好的直线思维, 而是包含物极必反、福祸相倚等思想的变化观。

中国哲学观中的整体性思维强调事物之间的相互依存、人与自然的和谐以及家庭成员的紧密联系等, 在儒家思想中表现为对社会秩序和伦理规范的设定。这种整体观在社会秩序中的设定, 使个人存在的意义不在于为自己的理想和利益奋斗, 而在于个人对各种关系中角色和义务的履行, 在于是否辱没祖先和荫及后代(Hsu, 1949)。在自我概念中, 这种整体观表现为互依我的独特形态(Markus et al., 1991), 并伴随有道德价值评价属性的“大我”结构(杨中芳, 2001)。相应地, 在时间价值取向上, 这种整体观表现为中国人的长时取向。在中国文化语境中, 志存高远、胸怀远大受到褒奖, 而鼠目寸光受到贬低。

4.2 时间知觉广度中过去现在未来的互嵌互动

整体性思维支撑下的时间知觉, 过去、现在、未来之间从来不是相互隔绝的、孤立的, 而是“你中有我, 我中有你”, 相互缠绕, 相互关联的。例如与有些文化的语言相比, 中文没有现在、过去和将来时态的区分, 语言中现在过去和未来的融合影响人们的心理行为(Chen, 2013)。过去和未来都会镶嵌到现在, 现在也是过去的继续和未来的起点。中国文化强调一脉相承, 继往开来, 渊远流长, 这就意味着其并不特别重视过去、现在、未来的区隔, 而是重视来龙去脉。慎终追远、认祖归宗、落叶归根的观念与行为表明中国文化重视时间的关联性(杜维明, 2002)。中国人的时间取向是双向延展的, 过去、现在和未来三个时段是互动的, 单独提到中国人重视过去或者重视未来都不能准确描述中国人的时间知觉广度。

这种时间知觉带来了应对世事变化的策略, 即对变化趋势的重视。例如, 强调与变化同步, 与时俱进, 顺势而为, 而不是倒行逆施, 在“大势已去”时要等待时机, 共克时艰。这些适应变化的智慧均来自对变化的理解和应变经验, 与较大的时间知觉广度相辅相成。

4.3 时间知觉广度的道德意涵及其社会化

过去、现在和未来经验的联结与互动, 使中国人意识到自己是时间脉络上的一个节点, 具有“承前启后”“继往开来”的历史责任。时间知觉广度的延续性与自我连续性和社会结构一起, 表现为对个人社会责任、义务和规范等具有道德属性的设定(杨宜音, 2014)。具体表现在下述三个方面。

4.3.1 家族的延续

中国人重视家庭的伦理秩序, 也清晰地以生物性“代”的概念来标识人生时间。在这个时间上, 老人是带来后辈生命的人, 是家的守护者、养育后代的贡献者以及经验的传承者, 因此形成敬老爱幼的价值观, 从生育繁衍、家庭延续链条而不是其他成就上获得地位与尊严。相应地, 儿孙满堂成为老人最大的功绩, 儿孙绕膝、含饴弄孙被表述为晚年最为欣慰之事, 子孙绵延不绝也是可以寄托遗志的期望(如愚公移山)。当老人故去时, 厚葬成为习俗, 这种对过去时间的敬重, 强化了代与代的联系和时间的联结。从这一点上来看“孝”文化的伦理要求, 即可以明白不生育或者不生男孩被赋予“无后”的道德评价含义(杨曦, 2016; Wu et al., 2017)。

4.3.2 经验的传递

在经验社会, 尊师重教成为风尚。老师和长者是知识与品德的传递者、示范者和仲裁者。经验是过去经历的累积, 传承知识经验即是将过去与现在相联系, 努力学习掌握知识也是对未来的最好承诺, 是一种道德行为, 是最重要的人生任务, 教师对学生强调过去的努力与现在的成就密切相关(李瑾, 2015)。“十年磨一剑”, 十余年寒窗苦读, 只为将来可以金榜题名、前程似锦。在日常学习和生活中, 孩子们经常受到这种过去未来双向延展的时间取向的教诲, 由此可见, 社会、家庭和学校在合力塑造和影响着一代又一代人的时间观。然而, 根据现有研究, 中国人对未来的重视大部分集中在与个人、家庭相关的未来上, 对于社会和世界等公共性领域的未来是否也一样重视, 还有待考察。

4.3.3 社会互动的节奏和秩序

在日常生活中, 时间的道德意义也体现在人际交往中。例如, 传统中国人习惯见面打问贵庚, 或者使用农历纪年中的属相推测对方年龄, 这与探测隐私并无直接关联, 而是在长者为尊的文化中, 需要快速排出年龄顺序以决定称谓和履行恰当的尊卑礼仪, 时间在这里具有秩序和规则的含义。从人际交往的节奏上看, 亲属制度规定了交往的亲密、信任和责任的程度, 礼尚往来表现出交往的时间节奏, 不仅有一往一还, 还有源源不断的报恩报答。这些持续的交往, 维系了社会的网络关系和社会的整合。

从文化建构主义(Hong et al., 2000)的视角看, 时间知觉广度与其所蕴含的文化意义是一个相互建构的过程。时间知觉广度的文化特征不仅在于其范围和取向上, 例如广度范围大小、倾向过去或未来与当下的区别, 而且还包括三个时点的交互影响, 线性继替、相邻返回或首尾循环。更有文化特色的是, 文化伦理和道德对时间意义的嵌入, 使之成为文化价值观的载体, 刻印上个体的时间责任意识、人生角色意识、社会行为规范意识的痕迹, 以致中国人的时间观与人生观有着很强的关联。透过这样的时间观, 也就把个人、家庭与社会联系起来了。

文化属性为时间知觉广度染色, 而时间知觉广度又成为该文化的心理特征之一和社会变迁的文化心理适应因素之一。如果人们相信时间是承载和记录变化的, 变化又是否极泰来、阴阳转换的, 那么, 遇到逆境, 就会等待机遇逆转, 不放弃希望和耐心, 从而具有韧性; 对待命运就不会束手就擒, 或无为放弃, 而是以未来可期的心态, 平和而积极地为人处世。

5 时间知觉广度的文化心理比较模型建构

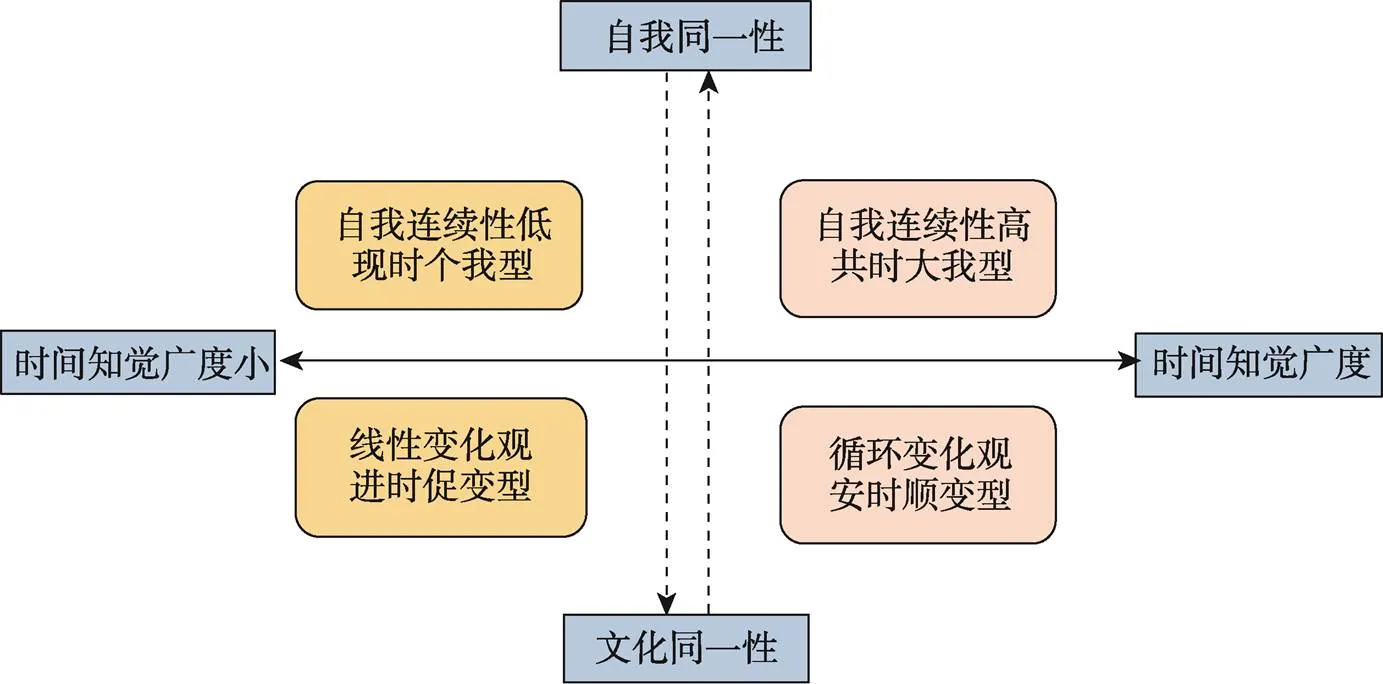

基于现有研究和上述讨论, 我们提出了时间知觉广度的文化心理比较模型(参见图1)。该模型中可以看到两种比较典型的文化类型。第一种类型的特点是, 一方面在自我同一性的时间维度上表现为高自我连续性, 即一种共时大我型的自我概念。这种自我概念在时间维度上将现在的我与过去我、未来我以现时的我为中心统一起来; 另一方面是在文化同一性的时间维度上表现为循环变化观。这种变化观受到整体性思维的影响, 看到更大范围的时间变化规律, 因而容易采取安时顺变的人生适应策略, 与时俱进, 顺势而为, 随心所欲不逾矩, 获得心理上的自由。第二种类型的特点是, 一方面在自我同一性的时间维度上表现为低自我连续性, 即一种注重现时的独立自我, 将现在的我与过去我、未来我做出相应的区隔, 不受它们过多的干扰, 更为充分地掌控个体我; 另一方面在文化同一性的时间维度上表现为线性变化观。这种变化观受到分析性思维的影响, 聚焦变化的线性方向性, 因而采取积极进取、推动和促进变化的人生适应策略, 追求卓越, 一往无前, 以此获得心理上的自由。

图1 时间知觉广度的文化心理比较模型

自我同一性和文化同一性, 作为两个不同范畴, 并非一个维度的两极, 而是互相渗透和作用的两个分析水平, 前者主要指个体的完整性和整合性, 在时间知觉广度维度上表现为自我的时间连续性(高低); 后者指个体与文化的互构性, 个体在文化化后完成自我同一性和对事物的知觉和理解, 时间知觉广度作为一个心理过程与个体生命体验的自我意识紧密相关, 一个人意识到自我是在时间长河中的、具有跨时间的统一性和连接性, 这对于处理过去经验与未来预期, 体验自我在时间维度上的扩展和联系, 以及建立自我同一性, 都是不可或缺的。同时, 自我同一性在时间维度上的建构与获得(操作化为自我连续性), 又必然被刻印文化的痕迹。个人适应社会环境, 须与文化建立同一性, 自我被文化的规范形塑, 文化通过对时间和变化的解读为自我同一性提供的意义。自我同一性基于对稳定性的感知, 感知不变可以促进自我的同一性和连续性(Peetz & Wilson, 2013); 自我同一性也基于对于变化的理解, 即对于变化的连贯性的解读(coherent understanding of changes)也会提高自我的同一性和连续性(Chandler et al., 2003)。同时, 自我的同一和连续性还可能扩展到对他人及事物连续性的认知, 进而影响人们对于个体和文化之间的互动互构过程的认知。

在时间知觉广度维度上, 表现为对事物变化的知觉(变化观及应变策略)。图1中以双向箭头代表了这种关系。首先, 该模型以时间知觉广度, 区分了两种自我时间连续性类型, 即“现时个我型”和“共时大我型”。现时个我型的个体, 时间知觉广度小, 重视当下和个我的感受, 而共时大我型的个体, 时间知觉广度大, 注重自我与他人的关联, 注重过去、现在、未来之间的关联。这些知觉特点区分出不同类型的个体自我同一性。其次, 个体自我同一性的类型受到文化的形塑, 当与文化关联紧密时, 以时间知觉广度变化观(线性和循环)类型, 即“进时促变型”和“安时顺变型”。进时促变型的文化, 时间知觉广度小, 认为变化是单向线性发生的, 并且可以经由个体促成改变的。因而, 该文化赞许个体成就, 鼓励个体不畏风险, 推动各种创新变革; 安时顺变型的文化, 时间知觉广度大, 认为变化是循环发生的, 个体在变化面前能力有限。因而, 该文化赞许个体顺势而为, 鼓励个体审时度势蓄势待发, 保守传统, 追求和谐稳定。自我同一性和文化同一性的关联, 造成了上述类型的文化分野。在时间知觉广度大的文化中, 个体的文化心理特征为自我连续性高和持循环变化观, 他们的自我是共时大我, 应对变化采取安时顺变的策略; 在时间知觉广度小的文化中, 个体的文化心理特征为自我连续性低和持线性变化观, 他们的自我是现时个我, 应对变化采取的是促变进步的策略。

需要说明的是, 在社会变迁和全球化的背景下, 这几种类型并非边界清楚、坚固不变。相反, 作为文化适应策略, 会在各种因素交互的作用下发生变化。如果有了一定的文化适应和改变后, 这些类型可能出现在欧美人身上, 也可能出现在中国人身上。也就是说, 这些类型差异一般是文化间差异所致, 也可能在一定条件下出现在个体间。

关于本研究的现实意义, 我们在很多领域中可以看到。首先, 中国人的时间广度知觉使人们在应对不确定性和危机时表现出心理韧性和复原力。它还可能与其它中国传统文化价值观共同构建人们的积极心理体验(何贵兵等, 2010)。其次, 了解中国文化赋予的时间知觉广度、区分整体时间观和线性时间观之不同有助于中国人更好应对全球化与社会变迁带来的社会情境变换。有研究发现, 依靠时钟时间知觉、持有线性时间观的个体更偏好自我提升式的自我管理策略, 依靠事件线索知觉、持有整体时间观的人更偏好自我保护式的自我管理策略。并且, 为不同时间观的个体营造符合他们习惯的自我规范方式, 更有利于提升他们的成就和业绩(Avnet & Sellier, 2011)。最后, 本研究关于中国人对变化的循环性思维的发现可以进一步理解中国人在进行决策(Ji et al., 2008)和事件推断中的思维特点, 同时发现中国人关于变化的非线性认知及辩证思维在对灾难事件解读及创伤应对等领域具有积极作用(Yang et al., 2021)。

6 未来的研究方向

如上所述, 我们通过多年研究发现, 中国人的时间知觉具有独特性, 并进一步影响中国人的自我连续性和变化观。我们的研究多数采用实验研究范式, 被试多以大学生为主, 这样的研究范式能够排除干扰变量, 提供抽象而纯粹的情境, 更好地比较文化间人们的时间知觉差异。但是复杂的社会情境、深厚的文化心理传统和丰富的人口因素可能是影响中国人时间知觉特点的重要变量, 这些在我们现有的研究中较少考虑, 将是未来应该研究的问题。

在这里我们从5个方面探讨未来研究的可能方向,以便进一步拓展对中国人时间知觉广度的认知:

第一, 在未来研究中应当考察现代化和全球化是否会缩小中国人的时间知觉广度, 进而带来自我连续性和循环变化观的式弱。快速的经济发展可能让人更加急功近利, 缩小人们的时间知觉广度, 因而影响其它相关变量。社会学家芒福德强调, “工业时代的关键引擎是时钟, 而不是蒸汽机”, 机器工业塑造的时间概念, 和对时间的使用, 与生产率、发展速度、市场、价值联系起来, 而网络时代塑造的时间概念则与注意力捆绑在一起, 作为稀缺的不可再生的资源, 推动着更快捷、更直接、更市场化的时间效应。全球化进程可能会使来自东方文化的年轻人有更多的机会接触到西方文化, 并可能表现出传统上代表西方文化的特征。在一些经典文化维度的比较研究中发现, 青年人的文化特异性正在逐渐弱化。例如, 有研究发现在中国和日本, 集体主义价值观的影响程度在年轻人中逐渐下降(Naito & Gielen, 2005; Stevenson & Zusho, 2002)。在全球化与社会变迁的背景下, 不同的社会文化或是多重混搭的文化, 也对中国人的时间知觉广度提出了挑战, 那么, 新一代中国人将发展出什么样的文化解释、习俗来应对复杂多样的时间特征的社会?这将是未来研究的一个重要方向。

第二, 中国文化内部存在的时间知觉广度差异研究也应是未来研究的方向(Gao, 2016)。首先, 时间知觉广度可能存在地域文化的差异。Talhelm等(2014)发现, 北方人在思维上比南方人更独立、更善于分析性思维。最近国内相关研究表明, 东部沿海地区和西部地区在思维方式和个体主义价值观上有差异(Jing et al., Unpublished Manuscript)。经济发展不均衡是否带来发达地区与欠发达地区在时间知觉广度上的差异?城市化程度低的传统社区是否有更强的过去取向, 而城市化高的社区表现出更强的未来取向?对中国文化内部存在的时间知觉广度差异研究是未来研究的一个方向。

第三, 个体水平上的差异带来的时间知觉广度差异也可能是未来的研究方向。例如, 年龄因素会影响人们的时间知觉。有研究显示, 老年人比年轻人报告更高的自我连续性, 这一年龄差异在中国和加拿大都存在。事实上, 尽管中国年轻被试比加拿大年轻被试有更高的自我连续性(Ji et al., 2019), 两国老人的自我连续性却不存在显著差异(Ji et al., 2022)。这种随年龄变化的自我连续性的机制及影响值得进一步研究。

第四, 除了时间知觉广度带来的优势, 其带来的负面效果也是未来可研究的方向。过多的考虑过去和未来固然可以让人有全局观念, 但是也可能让人背上沉重的包袱。奥运会比赛时, 运动员特别需要集中当下, 而不去想过去的成败甚至以后的比赛或成绩。同理, 日常生活中, 过多关注过去会影响当下的生活, 例如为过去的成绩沾沾自喜可能会忽视当下的努力, 为过去的苦难所困扰则无法享受当下。同样, 正如“杞人忧天”这一成语所昭示的道理, 过多担心未来也会让人惶惶不可终日。另外, 非线性的变化观是否会让人接受世事无常祸福难料的想法, 是否会阻碍人们对科学规律甚至真理的追求而满足于笼统含糊的解释?这些都有待系统地研究。

第五, 特定中国本土文化语境如何影响中国人的时间知觉广度, 特别值得开拓。例如中国文化的道德化倾向如何对中国人的时间知觉广度产生影响; 熟人文化和陌生人文化如何影响人们的时间知觉广度; 日常生活智慧、中庸行动策略对中国人的时间知觉广度的形成和保持会有哪些影响等。

时间知觉广度的影响是多方面的, 我们目前仅研究了时间知觉广度对自我连续性和变化观的影响。还有很多有待发掘的领域。这一系列问题可以由点及面, 由单一向系列铺展开来形成更为系统的研究。

7 结语

本文系统探讨了中国人的时间知觉广度及其主要影响。中国人在时间知觉上有明显的过去取向和未来取向, 这种较大的时间知觉广度提升了中国人跨时间的自我连续性、促成了中国人的整体非线性变化观。这些认知特点又可能进一步影响到其他方面, 包括儿童的时间知觉、成人对股市投资的决策、人们对苦难和灾难事件的乐观评价等等, 并使人们在应对不确定性和重大危机时表现出更强的心理韧性和复原力。本研究提出中国人时间知觉广度具有文化意义, 包括整体性思维、过去现在未来互嵌互动、与自我连续性和社会结构关联并富有的道德属性等。此外, 本研究提出时间知觉广度的文化心理比较模型, 分析时间知觉广度对自我同一性和文化同一性的影响结果。未来研究还应该考虑全球化与社会变迁、中国文化内部的差异性等因素对中国人时间知觉广度的影响, 时间知觉广度的负面效果, 及特定中国文化如何影响时间知觉广度等问题。

致谢:感谢李晔、黄晓晔、毕重增、耿晓伟等师友及匿名评审人提出的修改意见。

Avnet, T., & Sellier, A. L. (2011). Clock time versus event time: Temporal culture or self-regulation.(3), 665−667.

Bond, M. H. (1988). Finding universal dimensions of individual variation in multicultural studies of values: The Rokeach and Chinese value surveys.,(6), 1009−1015.

Briley, D. A. (2009). Looking forward, looking back: Cultural differences and similarities in time orientation. In E. R. S. Wyer, C. Y. Chiu, & Y. Y. Hong (Eds.),(pp. 311−318). New York, NY: Psychology Press.

Chandler, M. (1994). Self-continuity in suicidal and non- suicidal adolescents.,(1), 55−70.

Chandler, M. J., Lalonde, C. E., Sokol, B., & Hallett, D. (2003). Personal persistence, identity development, and suicide: A study of native and non-native North American adolescents.,(2), 1−156.

Chen, C., & Stevenson, H. W. (1995). Motivation and mathematics achievement: A comparative study of Asian-American, Caucasian-American, and East Asian high school students.,(4), 1215−1234.

Chen, M. K. (2013). The effect of language on economic behavior: Evidence from savings rates, health behaviors, and retirement assets.,(2), 690−731.

Cheng, H., & Schweitzer, J. C. (1996). Cultural values reflected in Chinese and US television commercials.,(3), 27−46.

Cheng, H. P., O’ Leary, E., & Page, R. C. (1995). A cross-cultural comparison of the worldviews of American, Chinese (from Taiwan), and Irish graduate counseling students and implications for counseling.,(1), 45−54.

Cheung, F. M., Leung, K., Zhang, J. X., Sun, H. F., Gan, Y. Q., Song, W. Z., & Xie, D. (2001). Indigenous Chinese personality constructs: Is the Five-Factor Model complete?,(4), 407−433.

Cheung, F. M., van de Vijver, F. J. R., & Leong, F. T. L. (2011). Toward a new approach to the study of personality in culture.,(7), 593−603.

Choi, I., Dalal, R., Kim-Prieto, C., & Park, H. (2003). Culture and judgment of causal relevance.(1), 46−59.

de Grazia, S. (1972). Time and work. In H. Yaker, H. Osmond, & F. Cheek, (Eds.),(p. 467). Garden City, NY: Doubleday & Co.

Du, W. M. (2002). Three tones in Chinese philosophy. In Q. Y. Guo, & W. L. Zheng (Eds.).(Vol. 5). Wuhan, China: Wuhan Publishing House.

[杜维明. (2002). 试谈中国哲学中的三个基调. 见:郭齐勇, 郑文龙 (编),武汉出版社.]

Dweck, C. S. (2017). Is psychology headed in the right direction? Yes, No, and Maybe., 656−659.

Fang, X., Sauter, D. A., & Van Kleef, G. A. (2018). Seeing mixed emotions: The specificity of emotion perception from static and dynamic facial expressions across cultures.,(1), 130−148.

Filipcova, B., & Filipee, J. (1986). Society and concepts of time.,(3), 19−32.

Gao, X. (2016). Cultural differences between East Asian and North American in temporal orientation.,(1), 118−127.

He, G. B., Zhang, W., & Cheng, L. (2010). The impact of Chinese cultural values on happiness: Mediating effect of future orientation.(3), 250−256.

[何贵兵, 张玮, 成龙. (2010). 中国文化价值观和未来时间取向对幸福感的影响.,(3), 250−256.]

Hofstede, G. (2001).. Thousand Oaks, CA: Sage.n

Hong, Y. Y., Morris, M. W., Chiu, C. Y., & Benet-Martinez, V. (2000). Multicultural minds: A dynamic constructivist approach to culture and cognition..(7), 709−720.

Hsu, F. L. K. (1949).. New York: Columbia University Press.

Hsu, F. L. K. (1960). Cultural differences between East and West and their significance for world today.,(1), 216−237.

[许烺光. (1960). 东西方文化的差异及其对今日世界的意义.(1), 216−237.]

Huang, G. G. (2006).. Beijing: Peking University Press.

[黄光国. (2006).. 北京: 北京大学出版社.]

Huang, S., & Chen, J. Y. (2019). Revisiting the extended present hypothesis: Chinese speakers’ perception of time.,(2), 131−150.

Huang, X. T., Sun, C. H., & Hu, W. F. (1998). The psychological structure of past time.,(1), 1−4.

[黄希庭, 孙承惠, 胡维芳. (1998). 过去时间的心理结构.(1), 1−4.]

Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency.,(1), 65−91.

Ji, L. J. (2005). Culture and lay theories of change. In R. M. Sorrentino, D. Cohen, J. Olson, & M. Z. Hillsdale (Eds.),(pp.117−135)N J: Lawrence Erlbaum.

Ji, L. J. (2008). The leopard cannot change his spots, or can he? Culture and the development of lay theories.,(5), 613−622.

Ji, L. J., & Chan, E. (2017). Chinese thinking styles and religion. In R. G. Hornbeck, J. L. Barrett, & M. Kang (Eds.),(pp. 35−54). Springer International.

Ji, L. J., Guo, T., Zhang, Z., & Messervey, D. (2009). Looking into the past: Cultural differences in perception and representation of past information.(4)761−769.

Ji, L. J, Hong, E., Guo, T., Zhang, Z., Su, Y., & Li, Y. (2019). Culture, psychological proximity to the past and future, and self-continuity.,(4), 735−747.

Ji, L. J., Imtiaz, F., Su, Y., Zhang, Z., Bowie, A., & Chang, B. (2022). Culture, aging, self-continuity, and life satisfaction.,(8), 3843−3864.

Ji, L. J., Khei, M., Yap, S., Wang, X., Zhang, Z., & Hou, Y. (2021). Cultural differences in the construal of suffering and the COVID-19 pandemic.(6), 1039−1047.

Ji, L. J., Nisbett, R. E., & Su. Y. (2001). Culture, change and prediction.,(6), 450−456.

Ji, L. J., Peng, K., & Nisbett, R. E. (2000). Culture, control, and perception of relationships in the environment.,(5), 943−955.

Ji, L. J., Vaughan-Johnston, T., Zhang, Z., Jacobson, J., Zhang, N., & Huang, X. (2021). Context and cultural differences in positive thinking.,(5), 449−467.

Ji, L. J., Zhang, Z., & Guo, T. (2008). To buy or to sell: Cultural differences in stock market decisions based on price trends.,(4), 399−413.

Ji, L. J., Zhang, Z., Usborne, E., & Guan, Y. (2004). Optimism across cultures: In response to the severe acute respiratory syndrome outbreak.(1), 25−34.

Jiang, D. L., Cheung, W. Y., Wildschut, T., & Sedikides, C. (2021). Nostalgia, reflection, brooding: Psychological benefits and autobiographical memory functions.,(8), 103107.

Lampinen, J. M., Odegard, T. N., & Leding, J. K. (2004). Diachronic disunity. In D. R. Beike, J. M. Lampinen, & D. A. Behrend (Eds.),(pp. 227−253). New York: Psychology Press.

Levine, R. (1997).New York: Basic Books.

Li, J. (2015).Shanghai: East China Normal University Press.

[李瑾. (2015).. 上海: 华东师范大学出版社.]

Liu, C., & Lee, Y. (2001). Does the momentum strategy work universally? Evidence from the Japanese stock market.(4), 321−339.

Lee, A., Ji, LJ., & Bu, N. (2022). The impact of self-construals and thinking styles on business and management practices: A comparison of east Asia and north America. In: T. Wu, & N. Bu (Eds),(pp. 127−157). Springer.

Lowe, A. C. T., & Corkindale, D. R. (1998). Differences in “cultural values” and their effects on responses to marketing stimuli: A cross-cultural study between Australians and Chinese from the People’s Republic of China.(9/10), 843−867.

Lu, M., Yang, X., Fung, H. H., & Hamamura, T. (2020). Is positive emotion an amplifier or a buffer? It depends: Dialectical thinking moderates the impact of positive emotion on intergroup conflicts.(4), 700−712.

Maddux, W. W., & Yuki, M. (2006). The “ripple effect”: Cultural differences in perceptions of the consequences of events.,(5), 669−683.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation.,(2), 224−253.

Masuda, T., & Nisbett, R. E. (2001). Attending holistically versus analytically: Comparing the context sensitivity of Japanese and Americans.,(5), 922−934.

Morris, M. W., & Peng, K. (1994). Culture and cause: American and Chinese attributions for social and physical events.(6), 949−971.

Naito, T., & Gielen, U. P. (2005). The changing Japanese family: A psychological portrait. In J. L. Roopnarine, & U. P. Gielen (Eds.),(pp. 63−84). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Nisbett, R. E. (2003).. New York: Free Press.

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition.,(2), 291−310.

Peetz, J., & Wilson, A. E. (2013). The post-birthday world: Consequences of temporal landmarks for temporal self appraisal and motivation.,(2), 249−266.

Peng, K., & Nisbett, R. E. (1999). Culture, dialectics, and reasoning about contradiction.,(9), 741−754.

Peng, X., & Wang, X. Q. (2011). The research about relationship between Confucian coping and life meaning searching and assertion.,(5), 456−457.

Sedikides, C., Wildschut, T., Routledge, C., & Arndt, J. (2015). Nostalgia counteracts self-discontinuity and restores self- continuity.,(1), 52−61.

Shipp, A. J., & Aeon, B. (2019). Temporal focus: Thinking about the past, present, and future.(4), 37−43.

Spencer-Rodgers, J., Peng, K., Wang, L., & Hou, Y. (2004). Dialectical self-esteem and East-West differences in psychological well-Being.,(11), 1416−1432.

Stanley, J. T., Zhang, X., Fung, H. H., & Isaacowitz, D. M. (2013). Cultural differences in gaze and emotion recognition: Americans contrast more than Chinese.,(1), 36−46.

Stevenson, H. W., & Stigler, J. W. (1992).. New York: Summit Books.

Stevenson, H. W., & Zusho, A. (2002). Adolescence in China and Japan: Adapting to a changing environment. In B. B. Brown, R. Larson, & T. S. Saraswathi (Eds.),(pp.141− 170). New York: Cambridge University Press.

Talhelm, T., Zhang, X., Oishi, S., Shimin, C., Duan, D., Lan, X., & Kitayama, S. (2014). Large-scale psychological differences within China explained by rice versus wheat agriculture.,(6184), 603−608.

Wang, P. P. & He, J. M. (2020). Effects of episodic foresight on intertemporal decision-making.(1), 38−54.

[王盼盼, 何嘉梅. (2020). 情景预见对跨期决策的影响机制.,(1), 38−54.]

Wang, Q. (2004). The emergence of cultural self-constructs: Autobiographical memory and self-description in European American and Chinese children.,(1), 3−15.

Wang, Y. H., & Zhao, X. J. (2001). Empirical study on momentum strategy and reversal strategy in China’s stock market., (6), 56−61+89.

[王永宏, 赵学军. (2001). 中国股市“惯性策略”和“反转策略”的实证分析.(6), 56−61+89.]

Wu, Y., Yang, Y. Y., Wei, X. J. & Chen, E. (2017). What determines “giving birth to a son”: The social transformation of how institution and culture affect women's fertility choices.(4), 1−22.

Xu, X. Z. & Zheng, C. Y. (2006). An empirical study with analysis on the momentum effect of China’s stock market., (1), 85−99.

[徐信忠, 郑纯毅. (2006). 中国股票市场动量效应成因分析.(1), 85−99.]

Yang, C. F. (2001). Chinese people's view of self: the "big self" and "small self" of "self". In C. F. Yang (Ed.),(pp.365−404). Taiwan, China: Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

[杨中芳. (2001). 中国人的人己观: “自己”的“大我”与“小我”. 见:杨中芳编.(pp.365−404)台湾: 远流出版事业股份有限公司.]

Yang, K. S., & Bond, M. H. (1990). Exploring implicit personality theories with indigenous or imported constructs: The Chinese case.,(6), 1087−1095.

Yang, X. (2016). The change of city elder filial piety expectations: A case study in Hangzhou., (1), 140−144.

[杨曦. (2016). 城市老人对孝行期待变化研究——以杭州市上城区老人个案为基础的考察., (1), 140−144.]

Yang, Y. Y. (2005). "One of us" (zijiren): Case study on the classification of Chinese relations.,, 181−205.

[杨宜音. (2005). “自己人”: 一项有关中国人关系分类的个案研究., 181−205.]

Yang, Y. Y. (2014). The moral meaning and life purpose in daily life: The conceptualization of the C. F. Yang's Zhongyong action-deliberation system.,, 256−274.

[杨宜音. (2014). 日常生活的道德意义和生命意义——兼谈中庸实践思维概念的构念化.,, 256−274.]

Yang, Z., Ji, L. J., Yang, Y., Wang, Y., Zhu, L., & Cai, H. (2021). Meaning making helps cope with COVID-19: A longitudinal study.,(3), 110670.

Yap, S., Lee, A., Ji, L.J., Li, Y., & Dong, Y. (2021). Cultural differences in people’s psychological response to COVID-19.(6), 636062.

Yau, O. H. M. (1988). Chinese cultural values: Their dimensions and marketing implications.,(5), 44−57.

Zhang, J., & Bond, M. H. (1998). Personality and filial piety among college students in two Chinese societies: The added value of indigenous constructs.,(3), 402−417.

Zhang, N., Ji. L. J., & Guo, T. (2018). Culture and lay theories of change. In J. Spencer-Rogers & K. Peng (Eds.),(pp.81−104). Oxford University Press.

Zhang, S., van Doorn, J., & Leeflang, P. (2014). Does the importance of value, brand and relationship equity for customer loyalty differ between eastern and western cultures?,(1), 284−292.

Zheng, Y., & Huang, X. T. (2000). Self-integration on time perspective: Ⅱ. experimental research for the psychological mechanism.,(2), 36−39.

[郑涌, 黄希庭. (2000). 时间透视的自我整合:Ⅱ. 心理功能机制的实验研究.,(2), 36−39.]

Zhu, Y., Zhang, L., Fan, J., & Han, S. (2007). Neural basis of cultural influence on self-representation.,(3), 1310−1316.

Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric.,(6), 1271−1288.

Zimbardo, P. G., Keough, K. A., & Boyd, J. N. (1997). Present time perspective as a predictor of risky driving.,(6), 1007−1023.

The breath of temporal information focus among Chinese people

JI Li-Jun1, WU Ying2, YANG Yiyin3

(1Department of Psychology, Queen’s University. Kingston K7L3N6, Canada)(2School of Ethnology and Sociology, Minzu University of China, Beijing 100081, China)(3Institute of Sociology, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100732, China)

This paper reviews past research on temporal information focus and lay theories of change among Chinese people and discusses their theoretical and practical implications. Temporal information focus refers to the breadth of focus people direct to temporal information, pertaining to the past, present and future. People with a broader temporal information focus attend to a more extensive range of information along the temporal dimension. Past research has shown that, compared to North Americans, Chinese people attend more to the past, as well as the future, demonstrating a broader temporal information focus. Relative to North Americans, they judge the past as more relevant to the present, perceive the past and future to be closer to the present, and hold information pertaining to the distant past and future in a more accessible state within their minds.

Such broader temporal focus among Chinese people has important impacts on other psychological processes. For example, it contributes to Chinese individual’s greater sense of self-continuity over time. Self-continuity refers to the sense of perceiving oneself as a unity that transcends the present and extends to the past and future. With various approaches, research has demonstrated that Chinese participants have a greater sense of self-continuity across time, from the past to the present, and then to the future. In addition, Chinese participants also show a greater sense of self-continuity across generations, in that they tend to think they are the extension of their grandparents and parents, which will continue into their children and grandchildren.

Broader temporal focus among Chinese people may also contribute to their lay theories (or beliefs) of change – that is, their beliefs about how events develop over time. Attending to a broader range of temporal information may make it easy to identify changes over time. Relative to North Americans, Chinese people hold a more cyclical belief about change, as they expect events to change in a continuous manner, and such change can take place from one extreme to the other and vice versa (e.g., from good to bad, and then from bad to good). Such lay theories of change start to emerge in school-age children and increase with age. Such beliefs apply to predictions of other people’s behaviors, as well as predictions of one’s own experience (such as happiness throughout life). These predictions have impacts in real life (e.g., stock market predictions and decisions). They may also influence how people perceive and respond to adversity in real life. For example, Chinese participants tend to conceptualize suffering in both negative and positive terms. Thus, compared to North Americans, Chinese participants are more likely to see the positive aspects within negative experiences, and will consequently respond more positively to adverse life situations such as a pandemic. This paper considers potential factors contributing to the broader temporal information focus among Chinese people, proposes a cultural psychological model for temporal focus, and discusses fruitful directions for future research.

breadth of temporal information focus, temporal perception, self continuity, lay theories of change.

B849: C91

2021-03-31

*2021年度中央民族大学本科教学改革创新项目(CX2101)资助。

纪丽君, E-mail: lijunji@queensu.ca; 吴莹, E-mail: nolung@163.com