跨期选择的变易程度正向预测中华文化圈国民的自评扛疫成效:亚非欧美大洋洲18国跨国研究*

沈丝楚 希喜格 丁 阳 马家涛 杨舒雯 匡 仪 许明星 John Taplin 李 纾,

跨期选择的变易程度正向预测中华文化圈国民的自评扛疫成效:亚非欧美大洋洲18国跨国研究*

沈丝楚1,2希喜格3丁 阳2,4马家涛5杨舒雯2,4匡 仪2,4许明星2,6John Taplin7李 纾2,4,5

(1福建师范大学心理学院, 福州 350108) (2中国科学院心理研究所行为科学重点实验室, 北京 100101)(3蒙古国立大学教育与心理学系, 乌兰巴托, 蒙古国) (4中国科学院大学心理系, 北京 100049)(5浙江大学心理与行为科学系, 杭州 310007) (6福建工程学院交通运输学院, 福州 350118)(7阿德莱德大学, 阿德莱德 5005, 澳大利亚)

跨期选择是对不同时间点的得失的权衡与选择。伊索寓言《蚂蚁和蚱蜢》假借群居型昆虫的跨期选择偏爱暗喻投资未来的慢策略比只顾眼前的快策略更利于生存。用跨期选择领域通用的语言解读这一寓言便是:选择大而迟选项的蚂蚁比选择小而早选项的蚱蜢更可能扛过严冬而生存下来。为了探索何种跨期选择策略更有助于我们扛过疫情, 本研究调查了亚非欧美大洋洲这5大洲18个国家共计26355名受测者对混合得失双结果的跨期选择偏爱, 测量了人们平时和疫时跨期选择偏爱的变易程度(2类变易的程度指标), 以及人们自评的扛疫成效。跨文化比较结果的主要发现是:不同通货的选择变易程度(指标1)和不同时期的选择变易程度(指标2)能联合预测中国/新加坡文化圈国民的自评扛疫成效; 不同时期的选择变易程度(指标2)也可以单独预测印度/马来西亚/菲律宾/尼日利亚文化圈国民的自评扛疫成效; 这2类选择偏爱变易的程度指标不能预测其他文化圈国民的自评扛疫成效(或者预测方向和假设相反)。基于易经“穷则变, 变则通”的要旨和跨国比较的发现, 我们认为:面临历史危机时善于变通的特长抑或成就了中华民族特有的竞争优势; 在应对危机时, 与中国文化距离越相近的国家或民族抑或也能越受益于类似的竞争优势。

混合得失双结果的跨期选择, 跨期选择偏爱的变易, 自评扛疫成效, 变通, 多国跨国比较

1 引言

易穷则变, 变则通, 通则久。

——《周易·系辞下》

2019年, 《心理学报》“中国人应对历史危机的心理特征与行为表现”专栏征稿, 曾提出“什么是中华民族能‘保民族在危机下生存’, 能‘巩千年文化延绵’的心理现象与行为表现?”之问。随后, 2020年初暴发的新冠肺炎疫情如同一次世界大战(比尔·盖茨), 无意间给有意回应《专栏》之问的研究者提供了一个难得的时机和场景。时至如今, 采取什么策略方能在这场抗疫战争中生存, 想必各个国家、民族、文化已经各自有了自己的应对和答案。本研究冀在新冠肺炎疫情这历史危机关头, 检视什么是具有中国民族特色的应对危机和挑战的方式, 旨在向世界报告中华民族“置之死地而后生”的竞争优势(张侃, 李纾, 2019)。佩恩在《断裂的阶梯》()一书中(Payne, 2017)提出, 面对不确定的未来, 人类有两种不同的策略, 一种是投资未来的慢策略; 另一种是只顾眼前的快策略。古老的伊索寓言《蚂蚁和蚱蜢》, 则借助群居型昆虫的行为暗喻了这两种策略在扛住危机打击上的绩效。即, 只顾眼前的蚱蜢比投资未来的蚂蚁更不可能扛过严冬而生存下来。据此, 在我们意欲探索何种生存策略有助于我们扛过历史危机之际, 我们将蚂蚁型的慢策略与蚱蜢型的快策略选作可量化研究的生存策略, 并尝试为这两种策略提供可操作的测量。

1.1 用跨期选择问题表征慢策略和快策略

跨期选择是针对不同时间点的得失进行的权衡与选择(任天虹等, 2015; Read, 2004; Shen et al., 2019)。人们对于事物价值的估计会随着时间的流逝而下降, 由此, 研究者将一段标准时间后未来结果价值的变化率称为时间折扣率(discounting rate), 或者贴现率, 用以表征人们的跨期偏爱(梁竹苑, 刘欢, 2011)。折扣率越大, 表明越偏好现在收益。跨期选择一直被认为是至关重要的一类决策, 与人类, 甚至与低级动物的生存和发展息息相关。动物研究的结果发现, 由人类导出的时间折扣双曲函数亦可描述鸽子和老鼠对延时食物奖励的折扣现象(例如, Bateson & Kacelnik, 1996; Green et al., 2004)。McClure等人(2004)如是说, “伊索寓言中的蚂蚁和蚱蜢想必是在‘即时奖励和延迟奖励’之间做出选择。” 以跨期选择领域通用的语言来解读, 就是在小而早(smaller but sooner, SS)和大而迟(larger but later, LL)的2个纯获得选项之间做选择。

然而, Rao和Li (2011)在利用混合得失的选项发现跨期版的Allais悖论(落花悖论)时指出:将小而早选项比作伊索寓言《蚂蚁和蚱蜢》中蚱蜢的选择, 这实则是盲人摸象。因为, 蚂蚁和蚱蜢所面临的其实不是两个纯获得的小而早与大而迟选项, 如:

选项A:今天获得10美元(如同夏天歌舞)

选项B:明天获得11美元(如同冬天果腹)

而是两个混合得失的跨期选项:

选项C:夏天歌舞(现在小获得); 冬天丧失生命(将来大损失)

选项D:夏天劳作(现在小损失); 冬天坐拥粮食(将来大获得)

蚱蜢偏爱的选项实际上是现在小获得、将来大损失的选项C。现实生活中的酗酒、吸毒、接受贿赂、恶意贷款等均属于这类现在小快活而后大遭殃的蚱蜢型快策略。而蚂蚁偏爱的选项实际上是现在小损失、将来大获得的选项D。这类蚂蚁型慢策略通常难以自觉做到, 但确是值得推崇且需要助推的。教育投资(现付学费/后赚到“黄金屋”)、疫情隔离(现失去些许自由/后赚到无价生命)、接种疫苗(现忍受疼痛与不适/后赚到免疫的健康)等均属于这类现小吃亏而后大福报(唐辉等, 2014; Zhao et al., 2018; Zheng et al., 2019)的蚂蚁型慢策略(c.f., Griskevicius et al., 2013)。

1.2 改进后的“混合得失”跨期选择问题

遗憾的是, 目前跨期选择的研究大多聚焦在纯获得(pure gain)领域。其中补偿性理论(如折扣效用模型)认为跨期选择是将两个选项的未来获得价值折扣到现在, 然后比较现在总价值大小而做出的决策; 而非补偿性理论(如齐当别理论)则认为跨期选择是将两个选项在“结果”维度上的差异和在“延迟”维度上的差异进行比较(维度间差异比较), 然后在差异更大的维度(即占优势的维度)上所做出的决策(蒋元萍等, 2022; 江程铭等, 2016; 刘洪志等, 2015; Zhou et al., 2021)。当研究推进到纯损失(pure loss)领域便遭遇了诸如, 1)理性折扣模型无法解释的负折扣现象(Loewenstein & Prelec, 1992; Sun et al., 2020); 2)与纯获得不对称的神经机制(Xu, Liang et al., 2009; Zhang et al., 2016)等问题。至今尚未有一个决策理论能够对混合得失(mixed outcomes)的跨期选择行为进行数学建模并对其做出尝试性的描述或者解释(李纾, 2019)。

虽然这种混合得失的跨期选择在理论研究中处于尚未耕耘过的处女地, 然而, 在现实生活中, 人们却从来没有停止过应用和理解这类跨期选择。2020年李克强总理在政府工作报告中给蚂蚁型慢策略做了一个具有中国特色的诠释:“留得青山, 赢得未来”。其中, 新华时评诠释的“减税降费带来了暂时的财政困难”即是混合得失跨期选择所指的现在小损失; 而“长远的财政可持续增长”即是混合得失跨期选择所指的将来大获得(新华社, 2020)。

目前通用的跨期选择研究范式埋下的另一个隐疾是, 默认将金钱结果作为跨期选择的一般结果来推算折扣率。所谓金钱的折扣率是指将金钱看作跨期选择结果时产生的时间价值(例如, Cardin et al., 2015; Finch, 1992; Lyons & Wang, 2001)。心理学将这一比率看作是一种衡量当前与未来结果的相对权重的指标。较高的折扣率意味着延迟的结果被认为重要性较低(Hendrickx et al., 2001)。从风险选择模型(S(p)·(x))到跨期选择模型(Σπ(i)·(i)), 人们通常都将通用货币金钱作为决策模型中的各类结果x的代理, 且定义各类结果(x)的价值函数(x)或效用函数(x)。在风险决策模型中, 各个概率(p)对应的可能结果x被概率所加权:概率越小, 加权后所得的总价值S(p)·(x)越小。而在跨期选择模型中, 各个时间点(i)对应的延时结果x被时间所折扣:时间越长, 折扣后所得的总价值Σπ(i)·(i)越小。将金钱作为不同时间点的获得或损失的一般结果(如, 欢乐、死亡、付出、收获等)的代理有诸多好处, 其最大的优点是:世上几乎所有林林总总的结果都可以被金钱这个通用货币所表征和折算。然而, 总有例外, 例如在危及人类生存的新冠肺炎疫情暴发期间, 这个金钱代理的隐疾便暴露出来了。将金钱代理的问题类比于上述伊索寓言中《蚂蚁和蚱蜢》的故事, 即为当蚱蜢在寒冬缺粮时, 用金钱代理测得的跨期偏爱就肯定不是它真实的跨期偏爱。因为在严冬守着与粮食等价的金钱, 必将饿死无疑。在恶劣自然环境中能生存下来的蒙古国人民, 或许对这种金钱代理的困境有着更敏锐的判断与理解。我们看到, 在新冠肺炎暴发之后, 第一个访问中国的国家元首是蒙古国总统, 所赠送的抗疫物资是30 000只羊, 而不是等价于30 000只羊的人民币(RMB)或该国货币图格里克(MNT)。类似地, 在疫情期间面对有利于生存的口罩、食品供给等结果而言, 人们的跨期偏爱与面对金钱结果时相比或许会有所不同。

鉴于目前跨期选择研究的现状, 我们相应地对跨期选择偏爱的测量做出以下2点改进:首先, 我们自创了混合得失双结果的跨期选择(intertemporal choice with double-dated mixed outcomes)题项, 并将测量结果作为衡量蚂蚁或蚱蜢型策略的指标。其次, 受蒙古国在2020年疫情初发期援助中国30 000只羊的启发, 我们将跨期选择中各个时间点(i)对应的延时结果(x), 操纵为疫时通货(如食品供给)与平时通货(如美元、黄金)。我们希望改进后的测量能够更精准地测出人们采用的蚂蚁型慢策略和蚱蜢型快策略。

1.3 整体假设模型

除了测量工具的改进, 我们对于上述开篇问题亦提出了快慢策略改进版的假设。

在平时, 我们通常接受慢策略是我们脱贫致富、渐渐爬上食物链顶端的策略。但在危机关头, 引领我们存活、并绵延五千年的中华文化给我们演示的策略是“变通而图存”。《易经》中“变易[1]对于各种“变”, 西方主流心理学提出并研究过“应变” (Resilience)、“权变” (Contingency)、适应(adaptation)、“灵活性” (Flexibility)等构念。为尽可能保证我们研究的“变易”是中外读者心目中的同一“变量”, 我们采用瑞士心理学家荣格为《易经》(Book of Changes)撰写序文(Jung, 1968)的那个英译版本名:Change. 作为定语(如, 可变易的), 我们采纳研究“可变易的不确定性” (Changeable uncertainty)时所使用的英译:Changeable (Du et al., 2013; Wang et al., 2014)。之道” (冯友兰, 涂又光, 2013; 喻博文, 1993)的要旨——“穷则变, 变则通”——明白地告诉我们, 变是前因, 通是后果。即使危机前所采用的策略(如慢策略)被证明是长期有利生存的, 在危机关头也须审时度势地做出迅速变通。变通而不是守成的策略, 方有利于我们在历史危机下生存。

由慢策略变快策略, 当是危机时(疫情期)跨期选择偏爱灵活性(flexibility)变化的方向。研究者发现, 当面对变化的环境时, 采取灵活性应对策略的个体可以满足不同的需求, 并拥有更好的身心状态, 例如更低的压力水平状态、更高的生活质量等等(Cheng, 2001)。而众多有关压力情境对跨期选择偏好影响的研究表明:采取高未来取向应对策略的个体, 在压力情境下更可能将平常状态下对大而迟选项的偏好转向对小而早选项的偏好, 也倾向于优先完成短期任务(例如, Gan et al., 2015)。最新、最直接的跨期选择实验证据亦表明:在疫情期间, 相比于以金钱为结果的跨期选择偏好, 人们面对以口罩为结果的跨期选择偏好时, 会表现出更加偏好小而早选项的倾向, 即在应对疫情尤为重要的口罩上表现出明显的快策略(Cannito et al., 2021)。

由此, 我们预期, 在疫情这一危机时期, 1)人们面对同一跨期选项结果, 尤其对能够保证生存的关键结果, 会表现出与平时不同程度的偏爱水平, 以此反映其快慢策略的应时调整, 并将之定义为不同时期的选择变易程度; 2)人们会对金钱价值上实则等价的平时通货与疫时通货表现出不同程度的偏爱水平, 以此反映其快慢策略的应时调整, 并将之定义为不同通货的选择变易程度。

故我们假设:受中华文化浸濡的国民是通过变通策略而在历史危机中生存的。即, 将平时的慢策略变易为疫时的快策略(如, 改变现状而戴口罩、保持人际距离、接受隔离的临时政令等), 从而使我们在历史危机中得以生存, 走出一条脱离疫情苦海的通达之路。

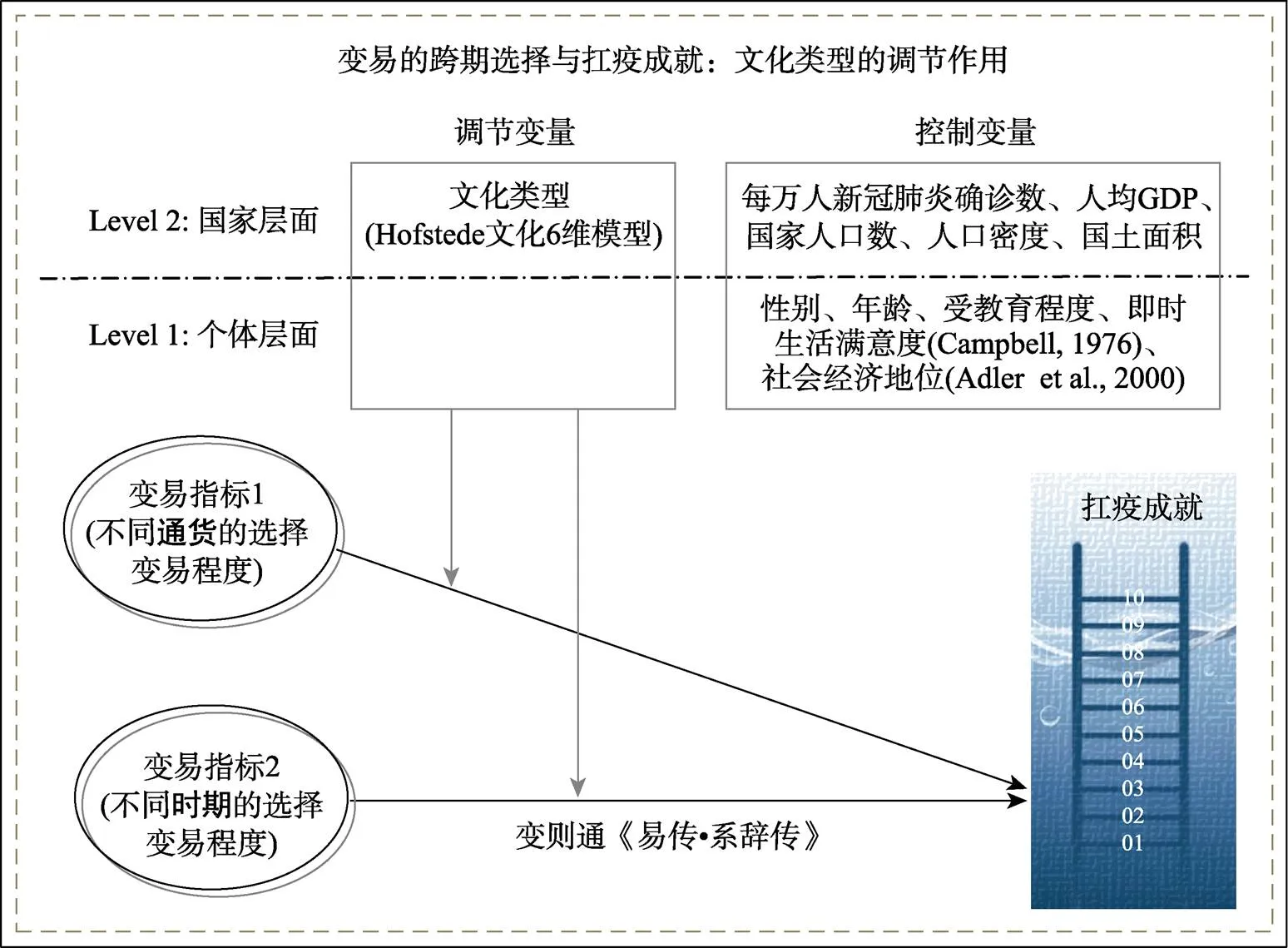

为此, 我们提出以下研究变量与基于《易经》要旨的整体假设模型:在个人水平的跨期选择偏爱中, 审时度势后表现出的偏好选择的变易(<系辞>谓之“变”)程度决定了个体身处扛疫生存阶梯位置的高低(<系辞>谓之“通”); 且考虑到“变通而图存”已是被小学语文课本认定的“从古至今的中国智慧” (温儒敏, 2020), 这信念早已根植于中国文化的脉络中, 我们故推测, “变–通”这一独特的关系会受到文化类型的调节。

其中, 认定“变通而图存”是中国智慧这一观点是有源可溯的。以古希腊罗马为代表的西方世界, 将宗教教义视作世人的行为准则, 并以此为信仰, 形成了西方法律的源头。而以古代中国为代表的东方世界, 历来信奉“规矩不是神定而是人定的”, 人是可变通的, 在遇到极端事件时会启动转念思维(林玮芳等, 2015; 孙蒨如, 2014)。在中华文化演变过程中, 世人从转念敢变“帝” (秦汉:王侯将相宁有种乎)逐渐发展到转念敢变“神” (唐宋:南宗禅-见性成佛/放下屠刀立地成佛), 而中国域外的世人若想转念变“神” (如基督教的上帝, 伊斯兰教的安拉, 印度教的梵天)则是万万不许的; 在人生的危机关头, 西方先哲苏格拉底宁死不肯“变易” (遵民法受死不越狱) (唐菁, 2005)为疫情中“不自由, 毋宁死”的民众做出表率; 而国人为生存而表现出的心理和行为则如林语堂(1993)所言:中国人得意时信儒教, 失意时信道教、佛教, 而在教义与已相背时, 中国人会说, “人定胜天”, 对接受隔离的临时政令并无不适。在预测不确定性的调查中, 研究者发现了中国人的文字概率(verbal probability)拥有生命性(animacy) (Du et al., 2013)或者可变易性(changeability) (Wang et al., 2014)的语义特征。中国人变易的幅度之大甚至表现在:中国人比欧美人士在表达不确定信息时更偏向于模糊性的、区分度较低的概率方式, 而在接收不确定信息的时候更偏向于精确性的、区分度较高的概率方式(李纾等, 2011; Xu, Ye et al., 2009)。在跨文化心理研究中, 中国人善于变易的这种特点则被Hofstede和Bond (1984, 1988)视为“面向未来更具动态性和可变性”, 并认定是中国人特有的长期导向(long-term orientation)文化维度。鉴于在遭遇重大历史危机时, 推崇变易的东方文明和不推崇变易的西方文明在化解危机上各擅胜场, 迄今都屹立于历史长河之中, 因此, 在研究的整体假设模型中, 我们假设“变则通”这一独特的关系受文化类型的调节:与中国文化距离越相近的国家或民族, 越可能以变求通, 在疫情中表现出更高的扛疫成就(参见图1)。

为了验证我们的推测, 我们在疫情期间选择亚非欧美大洋洲这五大洲共计18国的居民作为取样对象。本研究测量了自评的扛疫成效, 以及居民在不同时期和对不同通货跨期选择偏爱的程度并换算成了跨期选择策略的变易程度。

图1 研究变量与整体假设模型:某特定文化群体在疫情危机中, 变通而图存; 该文化群体跨期选择的变易(系辞谓之“变”)程度越大、越可能取得“扛疫成就”而脱离苦海(系辞谓之“通”)。

2 方法

2.1 受测者

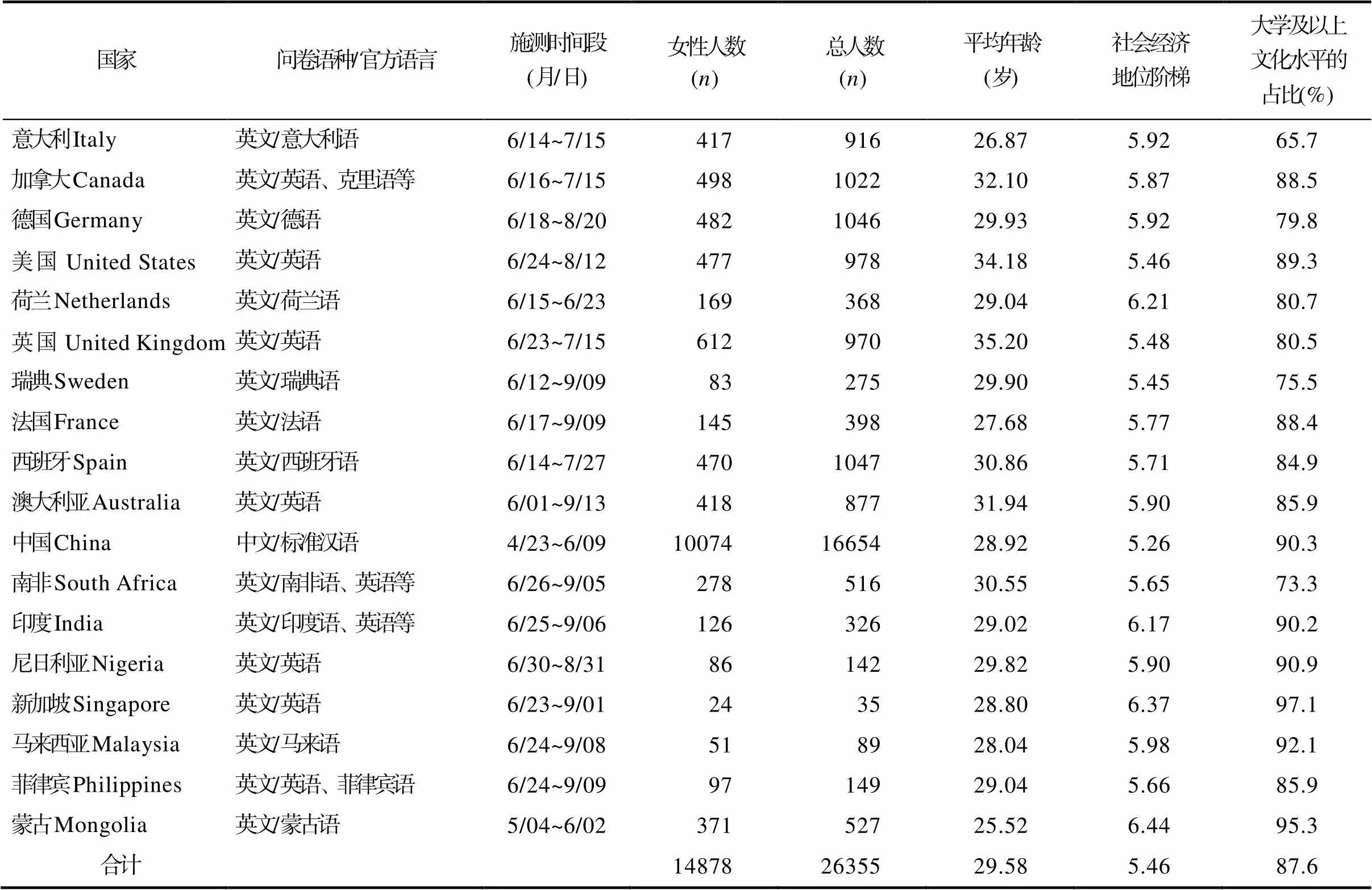

本研究通过问卷星(https://www.wjx.cn/)和Prolific Academic (https://www.prolific.ac/)平台在线招募来自亚洲6国(中国、蒙古国、印度、新加坡、马来西亚、菲律宾)、非洲2国(南非、尼日利亚)、欧洲7国(瑞典、西班牙、意大利、荷兰、英国、法国、德国)、美洲2国(美国、加拿大)和大洋洲1国(澳大利亚)等18个国家的26, 355名受测者。所有受测者均于2020年接受相应的问卷调查, 其中, 中国受测者于武汉封城(2020年1月23日)3个月(即武汉解封(4月8日)后半个月(4月23日)开始在问卷星平台上接受中文版问卷调查; 其他国家受测者则分别于该国家封城(或封国)满3个月后(即, 对应于中国开始招募受测者的时间节点), 通过Prolific平台参加对应翻译后的英文版问卷调查。除蒙古国受测者为自愿者, 没有接受实验报酬外, 所有受测者在完成问卷调查后均可获得报酬, 其中中国受测者的报酬为人民币¥ 8, 其他国家受测者的报酬为英镑£ 1.66。所有受测者的组成比例、施测时间及基本人口统计学信息见表1。

2.2 变量测量

所有受测者按照要求需完成的问卷主要包括三个部分:自变量(各种跨期选择偏爱)测量、因变量(自评的扛疫成效)测量和控制变量(人口统计学信息等)测量。另外我们收集了调节变量(文化类型)的数据。

2.2.1 自变量:用以折算跨期选择策略变易程度所测量的跨期选择偏爱

受蒙古国在2020年疫情初发期援助中国30 000只羊的启发, 我们将跨期选择中不同时期的结果, 分别操纵为两类通货:一类是平时通货(即非疫情时期具有价值的货品/代币), 如, 目前世界上的主要流通货币(人民币、美元、欧元、英镑、日元)以及硬通货黄金; 另一类是疫时通货(即疫情时期突显价值的货品/代币), 如, 食品供给、厕纸、口罩, 以及疫时特殊的选项结果, 如隔离时间。此外, 根据决策任务中备择选项所含结果的数量(单结果或双结果)、性质(获得或损失)和类别(平时通货或疫时通货)的划分, 本研究基于典型的跨期二择一选择任务范式(Kirby, 1999), 设置了以下跨期选择题目以测量人们的跨期选择偏爱:

表1 各国受测者的人口统计学资料(N = 26355)

注:部分国家(如新加坡、马来西亚等)在Prolific平台注册的人群规模小, 所以参与此次调查的人数也较少。

1) 混合得失双结果的跨期选择。

在该类题项中, 两个备择选项(选项A和选项B)均提供了两个时间点上的结果, 且对应的结果为同一种通货类别(如, 均为人民币)。其差别在于, 选项A代表“现在获得小结果, 未来损失大结果” (即蚱蜢偏爱的选项), 而选项B则代表“现在损失小结果, 未来获得大结果” (即蚂蚁偏爱的选项) (参见 Zheng et al., 2019)。如,

选项A:现在获得 ¥420 且 76天后损失 ¥1, 260

选项B:现在损失 ¥420 且 76天后获得 ¥1, 260

此类别题目共有10题, 延迟时间均为76天, 包含结果为平时通货6道题和疫时通货4道题, 每个题目中备择选项的结果均可按照汇率或疫时物价进行等价转换, 如, ¥420 = $60 = €55 = £48 = JP¥ 6, 424 = 1.15g黄金价格 = 7天食品供给价格 = 42个N95口罩价格 = 7打(84卷)厕纸价格(具体题目见网络版附录)[2]“$”为美元符号, “€”为欧元符号, “£”为英镑符号, “JP¥”为日元符号; 货币汇率来源于2020年4月4日的汇率计算等价数值; “隔离时间”参照了其他疫时货币中同样涉及时间的“7天食品供给价格”, 并参考我国政策规定的隔离时间, 由此以7天和14天作为单位。以“时间”作为跨期决策选项中“结果”的尝试, 请参见Zhao et al., (2021)。。

在以上所有题项中, 受测者需要在一个0~100的滑条上滑动到某一数值以表达自己的选择偏好, 0表示非常偏爱选项A, 100表示非常偏爱选项B。即:数字越小, 代表越偏好选项A; 数字越大, 代表越偏好选项B。

2)间隔一年的跨期选择偏爱。其指导语如下:

请想象您答卷的时间是一年前, 请根据您当时的状态和想法对以上做过的2道题(即, 上述10题中以口罩和厕纸为选项结果的第8、9题, 详见网络版附录)再次做选择:

结果为口罩:

选项A:现在获得 42个N95口罩且 76天后损失126个N95口罩

选项B:现在损失 42个N95口罩且 76天后获得126个N95口罩

结果为厕纸:

选项A:现在获得 7打(84卷)厕纸且 76天后损失 21打(252卷)厕纸

选项B:现在损失 7打(84卷)厕纸且 76天后获得 21打(252卷)厕纸

2.2.2 控制变量

(1)个体层面变量

此部分的调查包括基本的人口统计学信息, 如性别、年龄、受教育程度、所在地。另外, 我们猜测因变量(自评的扛疫成效)会受到受测者未受创前的生活状态、恢复创伤的经济能力等因素的影响, 故我们选取并测量了个体的主观社会经济地位和即时生活满意度作为个人层面的控制变量。

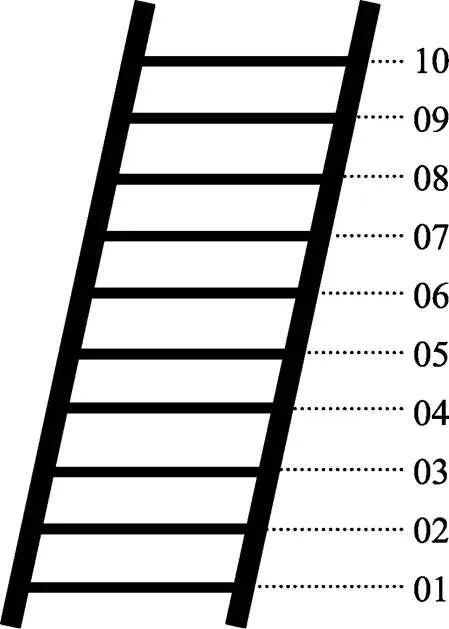

1)主观社会经济地位

以往研究发现, 主观社会经济地位是一个包容性的衡量指标, 反映了标准社会经济地位的排名及其他方面(Miyakawa et al., 2012)。我们采用了Adler和Stewart (2007)所设计的麦克阿瑟主观社会经济地位量表(MacArthur Scale of Subjective Social Status)测量了受测个体的主观社会经济地位(图2, 参见:陈于宁等, 2014)。该量表已被社会心理学、组织行为学、行为经济学等多学科研究者广泛采用(如: 黄婷婷等, 2016; Bullock & Limbert, 2003; Franzini & Fernandez-Esquer, 2006; Ostrove et al., 2000)。其指导语如下:

首先请您想象这是一个10级阶梯, 这个梯子代表了人们所处的不同社会阶层。处在阶梯最顶端的人, 生活境况是最优裕的, 他们收入最高、受教育程度最高、工作最体面。处在阶梯最底端的人, 生活境况是最糟糕的, 他们收入最低、受教育程度最低、工作最不体面。您在阶梯所处的位置越高, 说明您越接近顶端的人群; 您在阶梯所处的位置越低, 说明您越接近底端的人群。现在, 请结合您的状况, 思考一下, 您觉得自己位于梯子的哪一级?

图2 主观社会经济地位阶梯——水上阶梯

2)即时生活满意度

我们采用了Campbell (1976)的单条题项测量受测者的即时生活满意度。所有受测者被要求在一个6点量表上评估自己对现阶段生活的总体满意度(1 = 非常不满意; 6 = 非常满意)。

(2)国家层面变量

我们猜测在国家水平, 各国新冠肺炎疫情严重程度、影响疫情传播的各国人口密度、各国整体抗灾能力等因素可能会对该国国民心理感受到的受创伤的程度造成影响。因此, 为了检验国民的变易跨期选择是否可正向预测自评扛疫成效, 我们选取人均GDP、国家人口数、人口密度、国土面积、每万人新冠肺炎确诊数作为国家层面的控制变量。

2.2.3 调节变量:文化类型

众多心理学研究揭示了文化类型的调节作用(the moderating role of cultural orientation) (例如, Farooq et al., 2017;Walumbwa & Lawler, 2003)。将国家特征(如个体主义的文化价值观)当作调节变量, 通过引入国家层次上的特征来考察自变量与因变量关系的改变是心理学研究的情境化方式之一(张志学, 2010)。能直接为本研究选取文化类型作为变通关系的调节变量的理论构念是集体主义文化个体(如中国人)不同于个体主义文化个体(如美国人)的变易观(lay theory of change) (Ji et al., 2001)。具体而言, 美国人持有事物是稳定不变的观点, 而中国人更倾向于预测事件始终在变化之中。而这种可变易的观念, 尤其是认为事物会在积极和消极两面互相转化的观念, 使得中国人在面临逆境的时候会产生更加积极的建构。Ji等人(2020)对比了文化差异对建构新冠肺炎疫情方式的影响, 结果发现, 中国受测者相比于欧美受测者而言, 对新冠肺炎疫情给予更加积极的建构, 支持了其具有的变易观。类似地, 研究者提出东方文化(例如中国)相比于西方文化(例如欧美国家)而言, 更可能持有辩证思维而非线性思维, 而辩证思维也会使得个体在应对方式上采取更加灵活的策略(Cheng, 2009; Nisbett et al., 2001)。

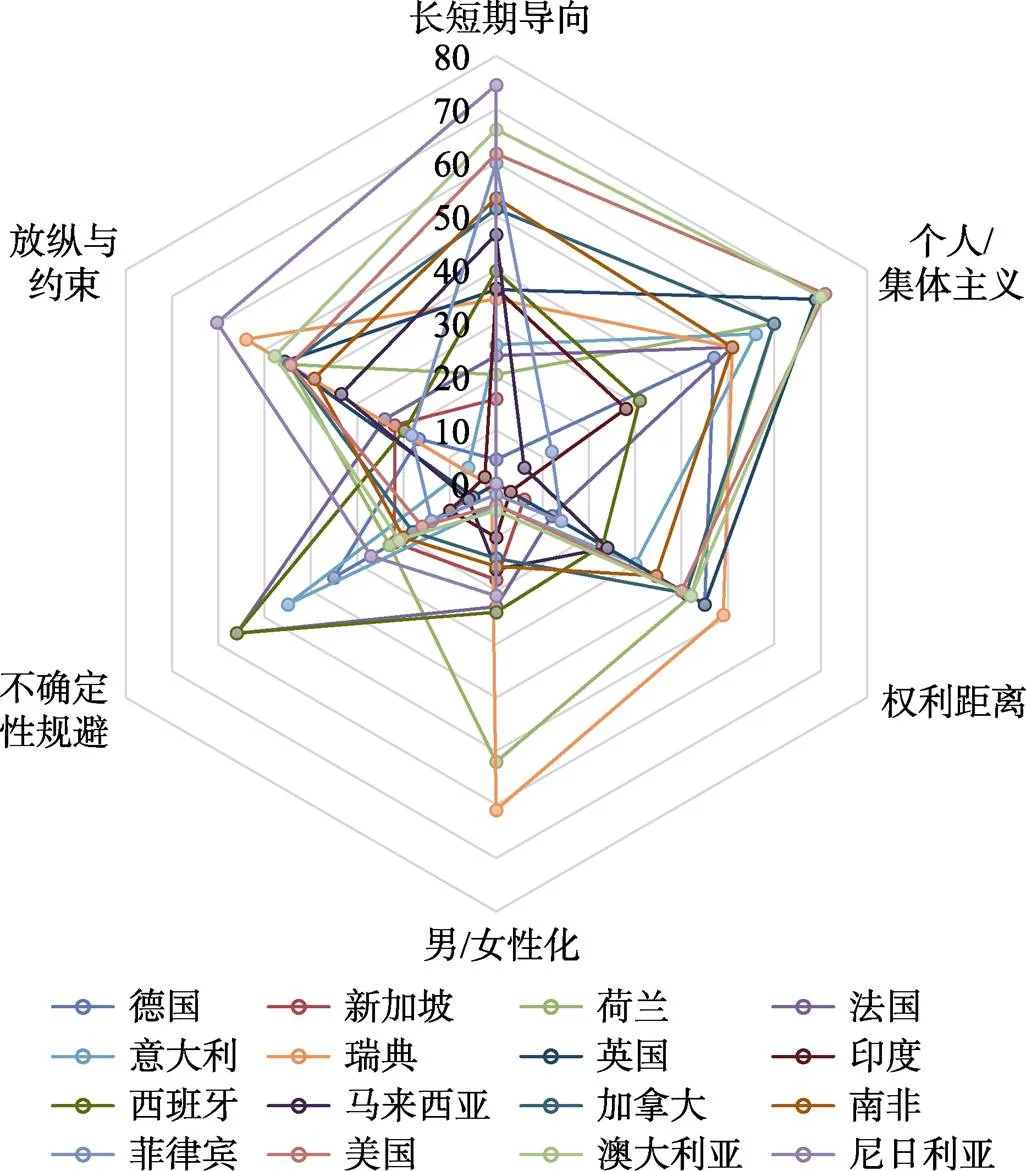

在我们的研究框架中, 作为调节变量的文化类别采用的是应用最广的霍夫斯泰德6个文化维度体系(Hofstede, 2001)。其中长期导向/短期导向文化维度甚至是霍夫斯泰德等人基于中国儒家文化专门开发出的文化维度(Hofstede & Bond, 1984, 1988)。借助这个体系, 研究不仅发现其对自信(Li, Chen, et al., 2006; Li et al., 2011; Yates et al., 1996)、欺诈(Li, Triandis, et al., 2006)、推断(Ji et al., 2008)、合作决策(Chen & Li, 2005)以及风险决策(Weber & Hsee, 1998; Li & Fang, 2004; Li, Bi et al., 2009)均有调节作用, 而且对跨期选择偏好(未来回报折扣行为)也有调节作用(Du et al., 2002; Kim et al., 2012)。最近的研究发现:国家之间的文化差异会影响人们在疫情中的适应性行为, 如口罩的使用率(Lu et al., 2021)和公共场所的聚集行为(Huynh, 2020)。根据唐银辉和顾金亮(2017)所使用的以毕达哥拉斯定理来合成国家间欧式空间的方法, 我们计算了17个国家(不含缺6维文化距离数据的蒙古国)在霍夫斯泰德6个文化维度(集体−个体主义、权力距离指数、不确定性规避指数、男性化/女性化、长期−短期导向、放任与约束) (Hofstede, 2001; Hofstede et al., 2010)空间中的矢量距离作为6维文化距离(类似文化距离, 算法参见:刘畅唱等, 2016), 以此来将国家之间的文化价值观差值数量化。其计算公式如下:

6维文化距离 = [D2长期导向/短期导向(Long-term Orientation/ Short-term Orientation)+D2权力距离(Power Distance)+ D2个体主义/集体主义(Individualism/Collectivism)+ D2男性化/女性化(Masculinity/Femininity)+ D2不确定性规避 (Uncertainty Avoidance)+ D2放纵与约束(Indulgence/ Restraint)]1/2

图3为各个国家在霍夫斯泰德6个文化维度上的平均分(https://geerthofstede.com/landing-page/)。将中国的矢量距离定义为0, 以上计算结果越远离0点, 表明该国离中国文化的距离越远。17个国家(不含蒙古国)距中国6维文化距离从近到远的排列为:中国(0); 新加坡(39.678); 印度(48.301); 马来西亚(64.781); 菲律宾(66.850); 德国(75.893); 意大利(82.380); 法国(86.970); 西班牙(84.738); 南非(93.975); 英国(101.097); 尼日利亚(101.790); 加拿大(102.149); 荷兰(104.911); 美国(112.670); 瑞典(113.282); 澳大利亚(117.475)。由于在霍夫斯泰德跨文化研究提供的数据中, 蒙古国6个文化维度的数据暂时缺失, 因而无法计算其6维文化距离的结果, 所以将其单列。

为了倾向从文化而非国家的角度进行分析, 我们将17个国家(不含蒙古国)的6维文化距离进行聚类分析(见图4), 得出5个文化类别(文化圈)。在后继的分析中, 我们以6维文化距离作为调节变量, 并基于不同的文化圈来分析其变通关系。

图3 根据霍夫斯泰德6个文化维度指标绘制雷达图

注:中国的矢量距离定义为0点。越远离0点, 表明离中国文化的距离越远。

图4 17国(不含蒙古国)在6维度文化空间的层次聚类树状图

注:根据霍夫斯泰德的文化距离的6维指标进行聚类, 使用ward method作为聚类算法, 平方欧式距离作为簇间距离的测量指标, 得出5个类别。

2.2.4 因变量:自评扛疫成效

受疫情打击, 各国人民的生存状况(如, 身心健康、经济收入、工作学习等方面)均遭受到不同程度的恶化。人们的生存状况恶化地越严重, 表明其扛住疫情打击的成就/表现越差; 反之, 人们的生存状况恶化地越轻微, 表明其扛住疫情打击的成就/表现越好。为测量民众对其扛疫成效水平的主观评估, 我们借鉴了测量主观社会地位的阶梯量表(图2), 在本研究中专门设计了一个类似的10级“水下阶梯”量表, 以形象地比拟受测者在脱离疫情“苦海”的阶梯上能爬得多通达:阶梯层数越大, 指向“图存”的成效越好(李纾, 2021), 见图5。其指导语如下所示:

请您想象这是一个“放置于水中”的10级阶梯, 这个梯子代表了人们应对新冠肺炎疫情的表现等级。处在阶梯最顶端的人, 所处层级已经高出水面, 处在这个位置的人是在疫情中是毫发无伤、能够生存的, 他们身心健康摧残最少、经济收入降减最少、工作学习被耽误或阻断最少。处在阶梯最底端的人, 所处层级沉入水底, 在疫情中是深受重创、不能生存的, 他们身心健康摧残最多、经济收入降减最多、工作学习被耽误或阻断最多。您在阶梯所处的位置越高, 说明您越接近顶端的人群; 您在阶梯所处的位置越低, 说明您越接近底端的人群。现在, 请结合您的状况, 思考一下, 您觉得自己位于梯子的哪一级?

图5 自评扛疫成效水平阶梯——水下阶梯

3 结果与分析

3.1 全体受测者的跨期选择偏爱变易程度与基本背景信息

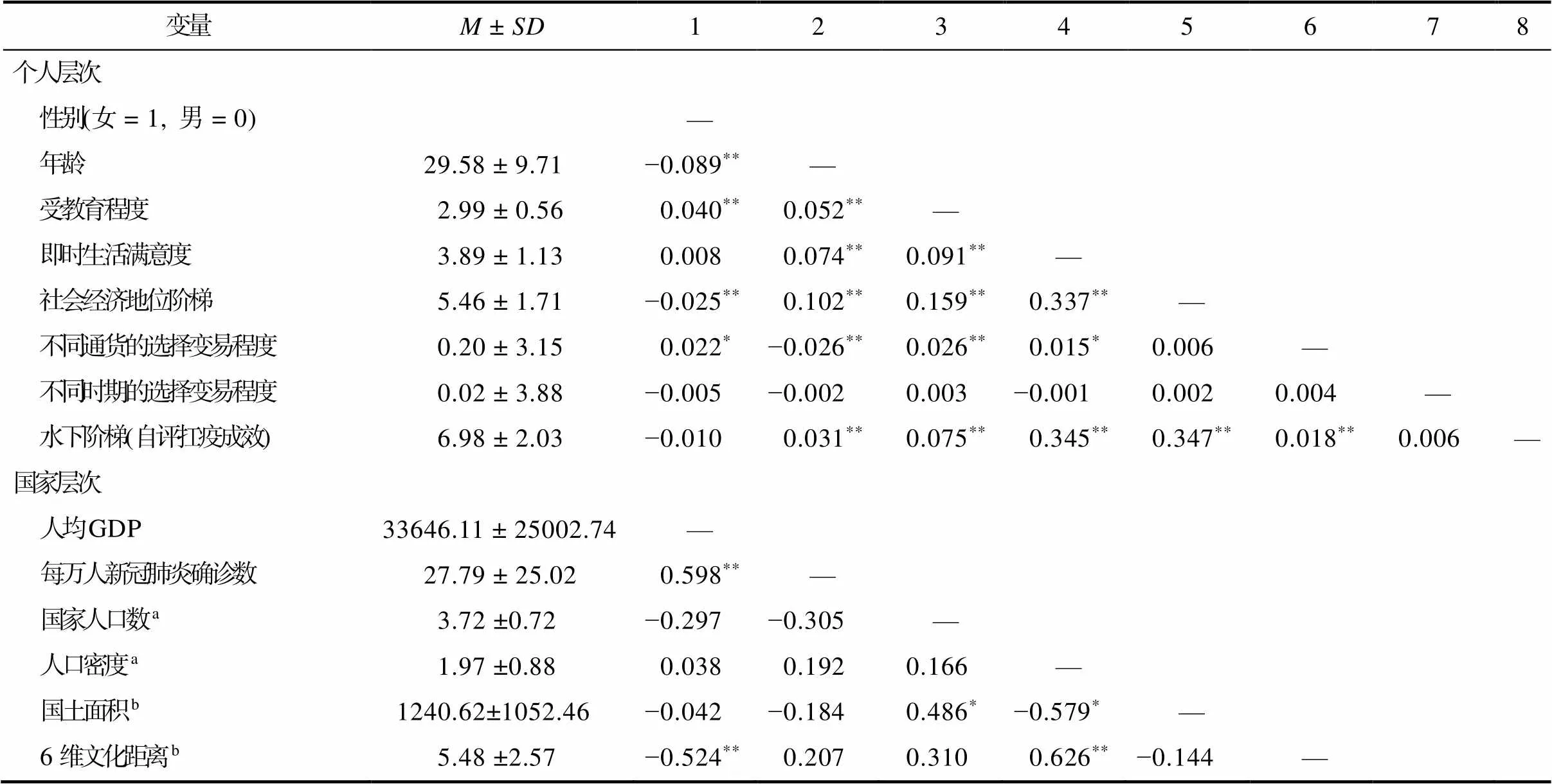

对研究涉及的国家层控制变量进行Kolmogorov−Smirnov Z (K−S)正态性检验, 结果表明国家人口数、人口密度、国土面积、6维文化距离明显偏离正态分布, 故对国家人口数和人口密度取对数处理, 对国土面积和6维文化距离进行平方根转化, 转换后均符合正态分布[3]对国家层面的变量进行了正态性检验并对不满足正态分布的变量进行对应正态转换, 其中人均GDP、每万人新冠肺炎确诊数符合正态分布, 未做处理; 而国家人口数和人口密度属于中度正偏态分布, 因此进行对数处理; 国土面积属于轻度正偏态分布, 因此进行平方根转化; 6维文化距离属于轻度负偏态分布, 因此进行反转后做平方根转化。。本研究变量的均值、标准差和相关系数见表2。

表2 研究变量的均值、标准差和相关系数

注:个人= 26, 355,国家= 18, 其中蒙古国缺少国家层次的每万人新冠肺炎确诊数与6维文化距离数据;a表示以取对数(lg10)的方式对变量做了正态性转换,b表示以开平方的方式对变量做了正态性转换。表中性别为分类变量, 女性占比56.5%。 *0.05, **0.01。

图6 五类国家以及蒙古国受测者(N = 26, 355)对6种全球主要货币以及4种疫时通货的折扣率排序

注:纵轴单位(0~100)。0~50(蓝色区间)表示偏爱先得后失的选项, 数值越小, 表示折扣率越大、越偏爱快策略; 50~100(绿色区间)表示偏爱先失后得选项。数值越大, 表示折扣率越小、越偏爱慢策略; 50表示既不偏好先失后得也不偏好先得后失选项。隔离时间选项因获得(gain)为免于隔离天数; 损失(loss)为隔离天数, 故反向计分。图中误差线为标准误线。

3.2 各国受测者对不同通货的跨期选择偏爱

我们将被调查的17个国家(蒙古国除外)划分为五类文化圈(中国/新加坡; 印度/马来西亚/菲律宾/尼日利亚; 法国/西班牙/德国/意大利; 美国/澳大利亚/加拿大/英国/南非; 荷兰/瑞典), 该划分方法的逻辑在本文的变量测量部分进行了详述。图6呈现了这些文化圈及国家被调查者对6种全球主要货币(人民币、美元、欧元、英镑、日元、黄金)以及4种疫时通货(食品供给、口罩、厕纸、隔离时间)的折扣率排序。

3.3 各国受测者的跨期选择策略的“变易”程度

跨期选择策略的“变易”程度是指平时和疫时跨期选择偏爱的变化程度。其变易的方向应当是:对疫时能保生存的“结果”赋予更大的急迫性。比如, 如果认为“进口”结果(食物)比“出口”结果(厕纸)对保个体在疫时生存更急迫, 更性命攸关, 那么, 食物就应该比厕纸被赋予更大的急迫性。反映在折扣率的变化上, 在平时, 食物可以具有较小的折扣率(使人更愿意选大而远的食物); 在疫时, 食物折扣率则应该变大(使人更愿意选小而近的食物)。所谓手中有现粮总比未来有更多粮更能保证存活。具体而言, 本研究采用2个指标测量跨期选择策略的“变易”程度。

不同通货的选择变易程度(指标1):因疫时通货的折扣率比平时通货的折扣率变得更大, 而表现出的选择偏爱的变易程度。即, 在使用疫时通货条件与使用平时通货条件下, 偏爱先小得后大失选项的变易程度(偏爱先小得后大失选项的程度Δ平时通货−疫时通货)。

具体而言, 我们首先计算了受测者在6道以平时通货为结果的混合得失双结果跨期选择题项上偏爱的平均数; 其次计算了受测者在4道以疫时通货(即口罩等)为结果的混合得失双结果跨期选择题项上偏爱的平均数; 最后, 考虑到不同被试对于不同通货的基础偏爱程度有所不同, 我们将两者的差值Δ除以该被试对平时通货偏爱的平均数, 并以此比例作为偏爱先小得后大失选项的变易程度的指标, 简称不同通货的跨期选择差值比例。计算公式为:

不同通货的跨期选择差值比例 = [平时通货的选择偏爱平均数 − 疫时通货的选择偏爱平均数] /平时通货的选择偏爱平均数

不同时期的选择变易程度(指标2):考虑到疫时和平时对同一通货的偏好会产生改变, 因此我们分别计算了口罩和厕纸的时间间隔的变易指标。因现在(疫时)对结果的折扣率比一年前(非疫情期)对结果的折扣率变得更大, 而表现出的选择偏爱的变易程度。即, 在现在条件与一年前条件下, 在同类通货上偏爱先小得后大失选项的变易程度(偏爱先小得后大失选项的程度平时−疫时)。

而我们认为, 相对于厕纸而言, 口罩在疫时的折扣率应该更大, 因此, 我们将两者差值相对于对口罩折扣率变化的比例作为偏爱先小得后大失选项的变易程度的指标, 简称不同时期的跨期选择差值比例。

具体而言, 我们先计算了以口罩为混合得失双结果的跨期选择偏爱在一年前和现在条件下的差值; 其后, 我们计算了以厕纸为混合得失双结果的跨期选择偏爱在一年前和现在条件下的差值; 最后, 考虑到不同被试对于口罩和厕纸的基础偏爱程度有所不同, 我们再将两者的差值Δ除以该被试对口罩的跨期选择偏爱差值, 并以此比例作为偏爱先小得后大失选项的变易程度的指标, 简称不同时期的跨期选择差值比例。计算公式为:

不同时期的跨期选择差值比例= [(口罩-一年前−口罩-现在) − (厕纸-一年前−厕纸-现在)] / (口罩-一年前−口罩-现在)

为了让图示便于理解, 我们将两种变易指标所涉及的选择偏爱的平均值而非差值比例呈现于图7和图8。

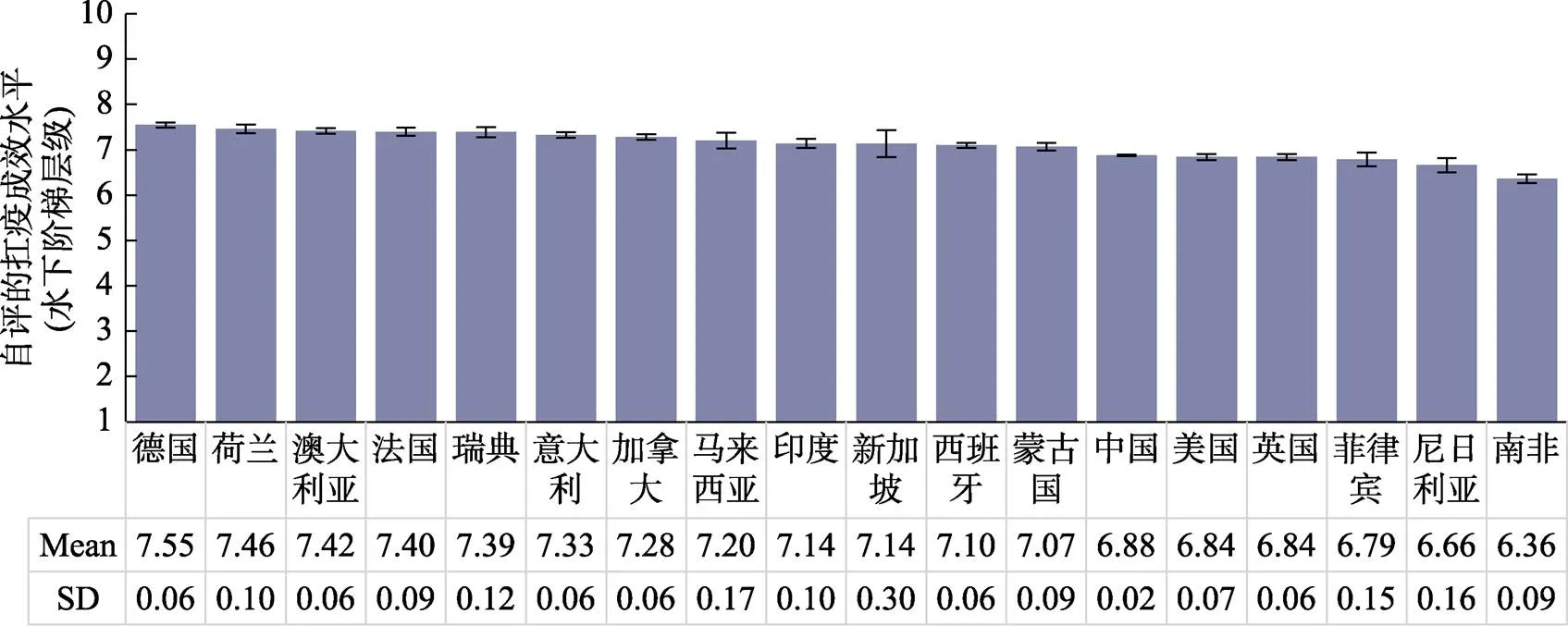

3.4 水下阶梯:各国受测者的自评扛疫成效水平

水下阶梯所测得的分数, 既可解读为受测者自评的扛疫成效水平, 也可以理解为受测者心理感受到的“受创伤”的程度。18国受测者自评的平均扛疫成效水平如图9所示。

3.5 全体受测者的跨期选择偏爱变易程度与自评扛疫成效(水下阶梯)的关系分析

在本研究中, 受测者的自评扛疫成效(水下阶梯)是个体层变量。我们假设其受到跨期选择偏爱的变易程度(变易指标1和指标2)的影响, 且6维文化距离(国家层变量)调节二者之间的关系强度。考虑到该数据构成了个体隶属于国家的两层嵌套数据结构, 我们采用了更适用于嵌套数据特征的多层线性回归分析(multilevel linear regression analysis)方法(张雷等, 2003; Bryk & Raudenbush, 1992), 应用SPSS 22 软件进行数据分析。

由于我们猜测在国家水平, 各国新冠肺炎疫情严重程度、影响疫情传播的各国人口密度、各国整体抗灾能力等因素可能会对心理感受到的受创伤的程度造成影响, 因此, 为了检验国民跨期选择偏爱的变易程度是否可正向预测自评扛疫成效, 我们以人均GDP、国家人口数、人口密度、国土面积、每万人新冠肺炎确诊数、霍夫斯泰德6维文化距离为国家层面变量; 以性别、年龄、受教育程度、即时生活满意感、主观社会经济地位为个人层面变量; 将个人水平的指标1 (不同通货的选择变易程度)和指标2 (不同时期的选择变易程度)作为自变量, 以自评扛疫成效(水下阶梯)作为因变量进行回归分析(见表3)。在对部分国家水平的变量已正态化转换的基础上, 回归分析前我们再将个人水平的变量进行了组均值的中心化处理, 其后将个人水平和国家水平的变量均进行了标准化处理, 再将上述变量放入回归方程。

图7 不同国家受测者对于不同通货的选择变易程度

注:橙色柱形图为受测者在平时通货上的跨期选择偏爱, 而红色柱形图为在疫时通货上的跨期选择偏爱。从左到右分别为不同通货的跨期选择差值(橙色与红色柱形图差值∆)从大到小排列。纵轴单位(0~100)。0~50 (蓝色区间)表示偏爱先得后失选项, 数值越小, 表示折扣率越大、越偏爱快策略; 50~100 (绿色区间)表示偏爱先失后得选项。数值越大, 表示折扣率越小、越偏爱慢策略; 50表示既不偏好先失后得也不偏好先得后失选项。图中误差线为标准误线。

图8 不同国家受测者在不同时期的选择变易程度

注:蓝色柱形图为受测者在口罩选项上的跨期选择偏爱差值(∆平时−疫时), 而红色柱形图为受测者在厕纸选项上的跨期选择偏爱差值(∆平时−疫时)。从左到右分别为不同时期的跨期选择差值从大到小排列。(口罩-一年前−口罩-现在) − (厕纸-一年前−厕纸-现在) > 0, 即口罩Δ > 厕纸Δ意味“要厕纸不要口罩”就“No Human Left” (口罩权重更大)的变易, 即蓝色柱形图高于红色柱形图, 两者差值为正; (口罩-年前−口罩-现在) − (厕纸-一年前−厕纸-现在) < 0, 即口罩Δ < 厕纸Δ 意味“要口罩不要厕纸”就“No Human Right” (厕纸权重更大)的变易, 即蓝色柱形图低于红色柱形图, 两者差值为负。纵轴的数值越大, 表示现在(疫时)对结果的折扣率比一年前(非疫情期)对结果的折扣率的差别越大。图中误差线为标准误线。

多层线性回归分析的结果表明, 在控制了人均GDP、国家人口数、人口密度、国土面积、每万人新冠肺炎确诊数(国家水平变量); 以及性别、年龄、教育水平、即时生活满意度、社会经济地位(个人水平变量)之后, 不同通货的选择变易程度(= −0.03,= 0.262)和不同时期的选择变易程度(= −0.02,= 0.222)均不能显著地预测自评扛疫成效。但有意思的是, 不同通货的选择变易程度与6维文化距离的交互作用显著(= 0.03,= 0.025); 不同时期的选择变易程度与6维文化距离的跨层交互作用也显著(= 0.02,= 0.019), 这意味着离中国越近的文化圈越可能呈现出“跨期选择偏爱的变易”与水下阶梯(自评扛疫成效)的正向关系; 离中国越远的文化圈越不可能呈现出“跨期选择偏爱的变易”与水下阶梯(自评扛疫成效)的正向关系。

图9 疫情中不同国家受测者自评的扛疫成效水平(水下阶梯层级)

注:处在阶梯最顶端(10级)的人, 所处层级已经高出水面, 处在这个位置的人是在疫情中是毫发无伤、能够生存的, 他们身心健康摧残最少、经济收入降减最少、工作学习被耽误或阻断最少。处在阶梯最底端(1级)的人, 所处层级沉入水底, 在疫情中是深受重创、不能生存的, 他们身心健康摧残最多、经济收入降减最多、工作学习被耽误或阻断最多。图中误差线为标准误线。

表3 多层线性模型分析结果

注:a表示以取对数(lg10)的方式对变量做了正态性转换,b表示以开平方的方式对变量做了正态性转换。表中系数均为稳健标准误差下的非标准化系数。*0.05, **0.01, ***0.001。

3.6 文化类型调节跨期选择偏爱的变易程度与自评扛疫成效的关系

以上分析发现:受测者跨期选择偏爱的变易程度(2类变易的程度指标)对自评扛疫成效的预测作用受到文化类型(霍夫斯泰德文化模型)的调节(交互作用显著,s < 0.03)。这结果支持了我们研究框架的假设:跨期选择偏爱的变易程度(系辞谓之“变”)与自评扛疫成效(系辞谓之“通”)的关系受文化类型的调节。

为了进一步探究不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度是否能单独正向预测自评扛疫成效, 我们逐一对五类文化圈(中国/新加坡; 印度/马来西亚/菲律宾/尼日利亚; 法国/西班牙/德国/意大利; 美国/澳大利亚/加拿大/英国/南非; 荷兰/瑞典)以及蒙古国内部, 以性别、年龄、受教育程度、即时生活满意度和社会经济地位阶梯为控制变量做分层线性回归分析, 所有预测变量在进入回归方程前均进行了标准化处理(表4)。

结果发现, 只有中国/新加坡和印度/马来西亚/菲律宾/尼日利亚这两个文化圈满足至少有一个变易指标可以单独正向预测自评扛疫成效的标准。在其他文化圈(或蒙古国)中, 任一跨期选择的变易程度(2类变易的程度指标)均不能够预测自评扛疫成效(或者预测方向和假设相反)。

为了具体分析在中国/新加坡文化圈和印度/马来西亚/菲律宾/尼日利亚文化圈中, 两个变易指标如何联合对自评扛疫成效产生影响, 我们将这2个文化圈选出, 对他们做二次多项式回归分析(模型3), 从表5的回归分析结果可以看出, 只有中国/新加坡这一文化圈的调整后增量Δ2具有显著意义(< 0.001), 这表明变易指标1和变易指标2仅仅能联合预测中国/新加坡文化圈国民的自评扛疫成效。

为了直观、深入地分析这种效应, 我们使用响应面分析方法(Edwards & Parry, 1993; Shanock et al., 2010)在三维空间中绘制多项式回归分析结果, 以更细微地观察中国/新加坡这一文化圈的不同通货的选择变易程度、不同时期的选择变易程度和自评扛疫成效之间的关系。根据多项式回归方程式= 3.143 +.13− 0.009+ 0.0012− 0.01+(其中,表示自评扛疫成效,表示不同通货的选择变易程度,表示不同时期的选择变易程度,表示误差项), 将、取值范围为(−2, 2), 画出二次响应面图, 如图10所示。

表4 五类文化圈国家和蒙古国的不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度单独对自评扛疫成效(水下阶梯)影响的回归分析

注:†< 0.06,*< 0.05,**< 0.01,***< 0.001。表中值为非标准化回归系数。

表5 中国/新加坡文化圈国家和印度/马来西亚/菲律宾/尼日利亚文化圈国家的不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度联合对自评扛疫成效(水下阶梯)影响的二次多项式回归分析

注:*< 0.05,**< 0.01,***< 0.001。表中值为回归系数。

图10 中国/新加坡文化圈国民的不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度对自评扛疫成效(水下阶梯)影响的二次响应面图

注:不同通货的选择变易程度为X轴, 不同时期的选择变易程度为Y轴, 自评扛疫成效(水下阶梯)为Z轴, 响应面图根据回归方程= 3.143 +.13−0.009+ 0.0012− 0.01绘制。

在一致线()上, 斜率显著大于0 (1= 0.139,< 0.001), 且曲率不显著(2= −0.009,= 0.319), 表明该响应面沿一致线的横截线是一条向上倾斜的直线, 即不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度的一致性匹配与自评扛疫成效是一种线性关系。且相比“低水平”一致性匹配的不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度, 高水平一致性匹配的两个变易指标对应的自评扛疫成效越大。在互补线()上, 曲率大于0, 但不显著(4= 0.011,= 0.223), 斜率显著大于0 (3= 0.121,< 0.001), 表明该响应面沿互补线的横截线接近为一条向上倾斜的直线, 即不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度的互补性匹配与自评扛疫成效是一种线性关系。从图形上看, 不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度存在差异时, 无论“高—低”互补组合还是“低—高”互补组合对应的自评扛疫成效, 高水平一方均会一定程度上补偿低水平一方对自评扛疫成效正向影响的削弱作用, 进而保持不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度对自评扛疫成效的正向影响, 但这两种“变易”能力的互补性较弱。此外, 不同通货的选择变易程度和不同时期的选择变易程度的“高—低”互补组合相比“低—高”互补组合更能取得更大的自评扛疫成效。

4 讨论

中国在抗击新冠肺炎疫情斗争中取得重大战略成果, 中国民众也在这场斗争中交出了亮眼出色的扛疫成绩单。各国人民在文化底蕴层面共享了哪些真能帮助我们扛过疫情的心理和行为特征, 这是心理学工作者在大变局时期应该去发掘、总结、并发扬光大的工作。

4.1 研究疫情强加于我们的“真”跨期选择问题

本研究的特点是, 适逢新冠疫情加剧百年未有之大变局之际, 我们研究了历史危机强加于我们人类的“真”跨期选择问题, 而不是似是而非的“伪”跨期选择问题。

将纯获得单结果改造为混合得失双结果、将以金钱作为所有跨期选择结果的代理延伸至平疫通货结合, 在这两方面做出改进后的跨期选择题项, 是我们为更精准地测出佩恩在《断裂的阶梯》所定义的投资未来的慢策略和只顾眼前的快策略(Payne, 2017)做出的新尝试。

决策领域曾经普遍用简单的小而早选项表征蚱蜢的行为, 用大而迟选项表征蚂蚁的行为来研究何为生存之道, 这种简单的获得范式应用就像简单的囚徒困境(prisoner's dilemma)被广泛用来研究世纪科学之问“合作行为是如何进化的” (王赟等, 2016)。然而, 有研究发现, 确定事件原则会在获得框架的囚徒困境中(公理化的获益矩阵)被违背(例如, Li & Taplin, 2001, 2002; Tversky & Shafir, 1992); 而在损失框架的囚徒困境中(真正原始囚犯被判刑情景:损益矩阵)被遵循(例如, Li et al., 2010)。因此, 我们研究“真”问题的发现提示我们:对纯获得单结果这种简单但不生态的研究范式所推导出的有关蚂蚁和蚱蜢行为的研究结论, 均有必要重新再谨慎审视之。

4.2 借“真”问题侦测出的跨期选择异象

采用这种混合得失、平疫通货相结合的跨期选择, 我们发现了在折扣效用模型(discounted utility model)或时间折扣(temporal discounting)模型家族(孙红月, 江程铭, 2016; 周蕾等, 2019)中不应该发生的现象:出现了经汇率换算后等值的跨期结果却不等值现象。我们可以从折扣的角度来理解“真”跨期选择问题催生的异象。时间折扣理论的观点认为, 在将来时间点得到结果的主观价值随着延迟的增加而一直降低(例如, Green et al., 1994; Loewenstein & Elster, 1992)。

从折扣的角度分析经汇率换算后等值的跨期结果却不等值现象中, 我们可见, 用等值的金钱结果作为代理来表征不同结果这一美好的愿望在疫情期不灵验了。在我们的研究中, 所有的结果(如货币, 口罩, 食品供给)都被赋予了汇率换算后相等的价值, 但是所有国家受测者在疫情期对等价通货的折扣率均发生了变化(图6)。在各国人民看来, 1)黄金的折扣率比纸币的折扣率更大; 2)疫时通货的折扣率比平时通货的折扣率更大:能将未来的结果视为现在仍有价值(valuable)的结果不再是不能吃不能穿的纸币(如6种全球主要货币), 而是食品供给之类的疫情通货(口罩、厕纸等)。这或许能解释为什么蒙古国会首先想到送活羊而不送金钱给中国。这也可归因于生活在恶劣自然环境下的民族(如, 蒙古族、维吾尔族), 对绿色、生态的决策有着更敏锐的判断与理解(阿不来提江等, 2017)。

这些异象表明:不是在任何时候, 世上的任何结果都可以被金钱这个通用货币所代理。在历史危机时刻, 金钱既代理不了“进口”结果(如口罩)也代理不了“出口”结果(如厕纸), 我们的受测者一改平时偏爱低折扣率的策略(被社会称许的蚂蚁型的慢策略), 考虑到生存需要, 转而采用高折扣率的策略(不被社会称许的蚱蜢型的快策略), 对短短的将来结果打了异常大的折扣。

这些发现与先前关于“灾难后人们的时间折扣效应增强”的发现相吻合。Li和Li等(2011)分别于2007年11月和2008年5月19~21日全国哀悼日期间两次调查了北京市某高校107名学生的时间折扣率, 冀探索5·12汶川大地震对人们跨期选择的影响。结果发现, 灾难事件后人们的时间折扣率变得更大。在即时的小额获得与延迟的大额获得中进行选择, 人们在地震发生之后更加倾向于选择即时的获得; 在即时的小额损失和延迟的大额损失中进行选择, 人们在地震之后更加倾向于选择延迟的损失。

4.3 <系辞>谓之“变则通”乃特异性而非普适性

本研究最重要的发现是:反映在折扣率变化上的“变易”指标能预测中国/新加坡, 印度/马来西亚/菲律宾/尼日利亚文化圈国民的自评扛疫成效, 但不能预测其他文化圈国民的自评扛疫成效。

有意思的是, 论2个“变易”指标, 中国不是变化程度最大的国家。不同通货的选择变易程度最大的国家是印度; 不同时期的选择变易程度最大的国家是新加坡、德国; 论自评的扛疫成效水平, 中国也不是自评的扛疫成效水平最高的国家(自评的扛疫成效水平最高的前3位国家是德国、荷兰、澳大利亚)。然而, 只有中华文化圈的数据支持了<系辞>谓之“变则通”的关系。

为什么我们数据支持的“变则通”是特异性的、而不是普适性的?其原因或者是:不同文化圈的决策者在做选择时, 赋予事件发生在不同时间点的结果的轻重缓急不一样, 也即是对林林总总结果的折扣率不一样。从我们的数据中即可看出这种文化差异。各国民众对疫情期间2种很特殊的通货(口罩和厕纸)赋予的权重不一样, 甚至截然相反。中国及相近文化国家重口罩轻厕纸; 西方国家重厕纸轻口罩(见图6:对口罩折扣率最大的是中国文化圈; 对厕纸折扣率最大的是印度、马来西亚、菲律宾、尼日利亚和美国、澳大利亚、加拿大、英国、南非这两类文化圈国家)。中国及相近文化国家虽然轻厕纸但绝不反对自己或他人购买厕纸; 西方国家轻口罩, 轻的程度甚至发生了质的反转:其众多国民不仅自己不带口罩, 而且还反对他人戴口罩; 对口罩这一结果紧迫性和重要性(urgency and importance)的不同判断, 甚至还能上升到所谓“不自由毋宁死”、“践踏人权”的意识形态高度。这种对某结果轻重缓急的不同排序抑或就决定了“变则通”乃是具有特异性的心理特征与行为表现。

5 结论

放眼地球上所有人类原生文明中, 唯独华夏文明延续至今。我们收集到的证据启示我们:在历史危机关头不拘泥于古法, 能够对当下形势进行分析和判断, 在应对策略上愿意变通、善于变通、尽早变通, 这抑或是中华文明之所以能绵延数千年的可能竞争优势之一。在应对生存危机时, 与中国文化距离越相近的国家或民族抑或也越受益于类似的竞争优势。

致谢:感谢曾在蒙古国创业过的赵宗民、蒙古国立大学教育与心理学系的Tslmn Mulan协助收集调查问卷, 感谢中科院心理所的周明洁、郑蕊对数据的统计分析给予的指导, 感谢浙江大学心理与行为科学系的林雨欣在数据核对和整理上提供的帮助。本研究受中国科学院心理研究所科研项目“民众对抗疫期间临时政令的心理接受和行为适应”资助。

A, B.-L.-T.-J., Ren, X. Y., Guo, H. F., Liu, H. Z., Zheng, R., Liang, Z. Y., ... Li, S. (2017). A comparative study of the green conscious in Uyghur and Han culture.,(10), 605−610.

[阿不来提江, 任晓媛, 郭慧芳, 刘洪志, 郑蕊, 梁竹苑, ... 李纾. (2017). 不同文化底蕴中绿色意识的比较——以维汉民族为例.,(10), 605−610.]

Adler, N., & Stewart, J. (2007).. San Francisco: MacArthur Research Network on SES & Health.

Bateson, M., & Kacelnik, A. (1996). Rate currencies and the foraging starling: The fallacy of the averages revisited.,(3), 341−352.

Bryk, A. S., & Raudenbush, S. W. (1992).(pp.15−145). Newbury Park CA: Sage.

Bullock, H. E., & Limbert, W. M. (2003). Scaling the socioeconomic ladder: Low‐income women's perceptions of class status and opportunity.,(4), 693−709.

Campbell, A. (1976). Subjective measures of well-being.,(2), 117−124.

Cannito, L., Anzani, S., Bortolotti, A., Palumbo, R., Ceccato, I., Di Crosta, A., … Palumbo, R.. (2021). Temporal discounting of money and face masks during the covid-19 pandemic: The role of hoarding level.,(642102).

Cardin, M. A., Ranjbar‐Bourani, M., & de Neufville, R. (2015). Improving the lifecycle performance of engineering projects with flexible strategies: Example of on‐shore LNG production design.,(3), 253−268.

Chen, Y. N., Yao, S. Q., & Xia, L. W. (2014). Validity and reliability of the Chinese version of the Subjective Socioeconomic Status Scale in a general adult population.,(11), 869−874.

[陈于宁, 姚树桥, 夏良伟. (2014). 主观社会经济地位量表中文版测评成人样本的效度和信度.,(11), 869−874.]

Chen, X.-P. & Li, S. (2005). Cross-National differences in cooperative decision making in mixed-motive business contexts: The mediating effect of vertical and horizontal individualism.,(6), 622−636.

Cheng, C. (2001). Assessing coping flexibility in real-life and laboratory settings: A multimethod approach.,(5), 814−833.

Cheng, C. (2009). Dialectical thinking and coping flexibility: A multimethod approach.,(2), 471−493.

Du, W., Green, L., & Myerson, J. (2002). Cross-cultural comparisons of discounting delayed and probabilistic rewards.,, 479−492.

Du, X.-L., Liu, S.-H., Xu, J.-H., Rao, L.-L., Jiang, C.-M., & Li, S. (2013). When uncertainty meets life: The effect of animacy on probability expression.,(4), 425−438.

Edwards, J. R., & Parry, M. E. (1993). On the use of polynomial regression equations as an alternative to difference scores in organizational research.,, 1577−1613.

Farooq, O., Rupp, D. E., & Farooq, M. (2017). The multiple pathways through which internal and external corporate social responsibility influence organizational identification and multifoci outcomes: The moderating role of cultural and social orientations.,(3), 954−985.

Feng, Y. L., & Tu, Y. G. (2013).. Peking University Press.

[冯友兰, 涂又光. (2013).. 北京大学出版社.]

Finch, E. (1992). Environmental assessment of construction projects.,(1), 5−18.

Franzini, L., & Fernandez-Esquer, M. E. (2006). The association of subjective social status and health in low-income Mexican-origin individuals in Texas.,(3), 788−804.

Gan, Y., Wang, Y., Meng, R., Wen, M., Zhou, G., Lu, Y., & Miao, M. (2015). Temporal discounting mechanisms of future-oriented coping: Evidence from delay discounting and task prioritization paradigms.,(5), 529−541.

Green, L., Fry, A. F., & Myerson, J. (1994). Discounting of delayed rewards: A life-span comparison.,, 33−36.

Green, L., Myerson, J., Holt, D. D., Slevin, J. R., & Estle, S. J. (2004). Discounting of delayed food rewards in pigeons and rats: Is there a magnitude effect?,, 39−50.

Griskevicius, V., Ackerman, J. M., Cantu, S. M., Delton, A. W., Robertson, T. E., Simpson, J. A., … Tybur, J. M. (2013). When the economy falters, do people spend or save? Responses to resource scarcity depend on childhood environments.,, 197−205.

Hendrickx, L., Poortinga, W., & van der Kooij, R. (2001). Temporal factors in resource dilemmas.,(2), 137−154.

Hofstede, G., & Bond, M. H. (1984). Hofstede's culture dimensions: An independent validation using Rokeach's value survey.,(4), 417−433.

Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth.,(4), 5−21.

Hofstede, G. H. (2001).(2nd ed). Sage Publications.

Hofstede, G. H., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010).(3rd ed). New York: McGraw-Hill.

Huang, T. T., Liu, L. Q., Wang, D. H., & Zhang, W. H. (2016). Socioeconomic status and sociometric status: Age differences on the effects of social comparison on subjective well-being.,(9), 1163−1174.

[黄婷婷, 刘莉倩, 王大华, 张文海. (2016). 经济地位和计量地位: 社会地位比较对主观幸福感的影响及其年龄差异.,(9), 1163−1174.]

Huynh, T. L. D. (2020). Does culture matter social distancing under the COVID-19 pandemic?.,, 104872.

Ji, L. J., Khei, M., Yap, S., Wang, X., Zhang, Z., & Hou, Y. (2020). Cultural differences in the construal of suffering and the covid-19 pandemic.,(6), 1039−1047.

Ji, L. J., Nisbett, R. E., & Su. Y. (2001). Culture, change and prediction.,, 450−456.

Ji, L. J., Zhang, Z., & Guo, T. (2008). To buy or to sell: Cultural differences in stock market decisions based on price trends.,(4), 399−413.

Jiang, C. M., Liu, H. Z., Cai, X. H., & Li, S. (2016). A process test of priority models of intertemporal choice.,(1), 59−72.

[江程铭, 刘洪志, 蔡晓红, 李纾. (2016). 跨期选择单维占优模型的过程检验..(1), 59−72.]

Jiang, Y. P., Jiang, C. M., Hu, T. Y., & Sun, H. Y. (2022). Effects of emotion on intertemporal decision-making: Explanation from the single dimension priority model.(2), 122−140.

[蒋元萍, 江程铭, 胡天翊, 孙红月. (2022). 情绪对跨期决策的影响:来自单维占优模型的解释.(2), 122−140]

Jung, C. G. (1968). Foreword. In C. F. E. T. Baynes & R. G. T. Wilhelm (Eds.),(3rd ed., pp. xxi-xxxix). London: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Kim, B., Sung, Y. S., & McClure, S. M. (2012). The neural basis of cultural differences in delay discounting.,, 650−656.

Kirby, K. N., Petry, N. M., & Bickel, W. K. (1999). Heroin addicts have higher discount rates for delayed rewards than non-drug-using controls.,(1), 78−87.

Li, J. Z., Li, S., & Liu, H. (2011). How has the Wenchuan earthquake influenced people's intertemporal choices?,(11), 2739−2752.

Li, S. (2019). Choose SS option or LL option? problems in intertemporal choice.,, 80−82.

[李纾. (2019). 是选“小而近” (SS)还是选“大而久” (LL)?跨期决策的难题., 80−82.]

Li, S. (2021). Dual-factor theory:Personal factors help you climb the high branch; organizational factors help you get out of trouble.,, 73−75.

[李纾. (2021). 双因素理论:个人因素助你登上高枝; 组织因素助你脱离苦海., 73−75.]

Li, S., Bi, Y. L., & Rao, L. L. (2011). Every Science/Nature potter praises his own pot—Can we believe what he says based on his mother tongue?.,(1), 125−130.

Li, S., Bi, Y.-L., & Zhang, Y. (2009). Asian risk-seeking and overconfidence.(11), 2706−2736.

Li, S., Chen, W. W., & Yu, Y. (2006). The reason for Asian overconfidence.,(6), 615−618.

Li, S., & Fang, Y. (2004). Respondents in Asian cultures (e.g., Chinese) are more risk-seeking and more overconfident than respondents in other cultures (e.g., in United States) but the reciprocal predictions are in total opposition: How and why?.(2), 263−292.

Li, S. & Taplin, J. E. (2001). A test of independence axiom in diagnosis context that offers common symptoms.,(3), 188−196.

Li, S., & Taplin, J. E. (2002). Examining whether there is a disjunction effect in prisoner’s dilemma games.,, 25−46.

Li, S., Triandis, H. C., & Yu, Y. (2006). Cultural orientation and corruption.,(3), 199−215.

Li, S., Wang, Z. J., Rao, L. L., & Li, Y. M. (2010). Is there a violation of Savage’s sure-thing principle in the prisoner’s dilemma game?.,(3−4), 377−385.

Li, S., Xu, J., & Ye, X. (2011). Communication mode preference paradox and its derivate: Communication performance assessment paradox..(), 102−108.

[李纾, 许洁虹, 叶先宝. (2011). 中文表达者的“沟通模式偏爱悖论”与“下情上达评价悖论”.,(9), 102−108.]

Liang, Z. Y., & Liu, H. (2011). Exploring the nature of intertemporal choice.,(7), 959−966.

[梁竹苑, 刘欢. (2011). 跨期选择的性质探索.,(7), 959−966.]

Lin, W. F., Huang, J. L., & Lin, Y. Z. (2015). A linguistic analysis of the impact of Zhong Yong thinking on emotion regulation.,, 119−150.

[林瑋芳, 黃金蘭, 林以正. (2015). 中庸與轉念: 以字詞分析體現中庸思維之情緒調節動態歷程.,, 119−150.]

Lin, Y. T. (1993).. China Federation of Literary and Art Circles Publishing Corporation.

[林语堂. (1993).. 中国文联出版公司. ]

Liu, C. C., Jia, L. D., Li, Y. X., Liu, D. P., & Yang, Y. Y. (2016). The mechanism of openness to experience’s effect on cross-cultural management effectiveness.(10), 1326−1337.

[刘畅唱, 贾良定, 李珏兴, 刘德鹏, 杨椅伊. (2016). 经验开放性对跨文化管理有效性的作用机制.(10), 1326−1337.]

Liu, H. Zhi., Jiang, C. M., Rao, L. L., & Li, S. (2015). Discounting or priority: Which rule dominates the intertemporal choice process?.,(4), 522−532.

[刘洪志, 江程铭, 饶俪琳, 李纾. (2015). “时间折扣”还是“单维占优”?——跨期决策的心理机制..(4), 522−532. ]

Loewenstein, G., & Elster, J. (Eds.). (1992).. New York: Russell Sage Foundation.

Loewenstein, G., & Prelec, D. (1992). Anomalies in intertemporal choice: Evidence and an interpretation.,(2), 573−597.

Lu, J. G., Jin, P., & English, A. S. (2021). Collectivism predicts mask use during COVID-19.,(23), 1−8.

Lyons, B., & Wang, C. J. (2001). Economic analysis of environmental policy: Concerns regarding the use and role of the social discount rate.,(2), 53−63.

McClure, S. M., Laibson, D. I., Loewenstein, G. F., & Cohen, J. D. (2004). Separate neural systems value immediate and delayed monetary rewards.(5695), 503−507.

Miyakawa, M., Magnusson Hanson, L. L., Theorell, T., & Westerlund, H. (2012). Subjective social status: Its determinants and association with health in the Swedish working population (the SLOSH study).(4), 593−597.

Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., & Norenzayan, A. (2001). Culture and systems of thought: Holistic versus analytic cognition.,, 291−310.

Ostrove, J. M., Adler, N. E., Kuppermann, M., & Washington, A. E. (2000). Objective and subjective assessments of socioeconomic status and their relationship to self-rated health in an ethnically diverse sample of pregnant women.,(6), 613−618.

Payne, K. (2017).. Penguin.

Rao, L. L., & Li, S. (2011). New paradoxes in intertemporal choice.(2), 122−129.

Read, D. (2004). Intertemporal choice. In D. J. Koehler & N. Harvey (Eds.),(pp. 424−443). Blackwell Publishing.

Ren, T. H., Hu, Z. H., Sun, H. Y., Liu, Y., & Li, S. (2015). Making a decision vs. sticking to a decision: A comparison of intertemporal choice and delay of gratification.,(2), 303−315.

[任天虹, 胡志善, 孙红月, 刘扬, 李纾. (2015). 选择与坚持: 跨期选择与延迟满足之比较.,(2), 303−315.]

Shanock, L. R., Baran, B. E., Gentry, W. A., Pattison, S. C., & Heggestad, E. D. (2010). Polynomial regression with response surface analysis: A powerful approach for examining moderation and overcoming limitations of difference scores.,(4), 543−554.

Shen, S. C., Huang, Y. N., Jiang, C. M., & Li, S. (2019). Can asymmetric subjective opportunity cost effect explain impatience in intertemporal choice? a replication study.,(2), 214−222.

Sun, H. L., Li, A. M., Shen, S. C., Xiong, G. X., Rao, L. L., Zheng, R., ... Li, S. (2020). Early departure, early revival: A ''free from care'' account of negative temporal discounting.,(2), 103−116.

Sun, H. Y., & Jiang, C. M. (2016). Is intertemporal choice alternative-based or attribute-based?.,(3), 431−437.

[孙红月, 江程铭. (2016). 跨期决策是基于选项还是基于维度?.,(3), 431−437.]

Sun, Q. R. (2014). In Yang, Z. F., & Wei, Q. W. (Eds),(pp. 108−130). Beijing: Social Sciences Academic Press.

[孙蒨如. (2014). 阴阳思维与极端判断:阴阳思维动态本质的初探. 见杨中芳, 韦庆旺(主编),(pp. 108−130). 北京:社会科学文献出版社. ]

Tang, H., Zhou, K., Zhao, C. X., & Li, S. (2014). Suffering a loss is a blessing: Is it real gold or fool’s gold?,(10), 1549−1563.

[唐辉, 周坤, 赵翠霞, 李纾. (2014). 吃亏是福:择“值”选项而获真利.,(10), 1549−1563.]

Tang, J. (2005). Socrates’ choices and legal belief——basic analysis of the dilemma and way-out of the legal popularization education in China.,78−79.

[唐菁. (2005). 苏格拉底的选择与法律的信仰——浅析中国普法教育的困境与出路.78−79. ]

Tang, Y. H., & Gu, J. L. (2017). Influence of cultural distance on the internationalization manuscript sources of top English scientific journals in China: Based on the empirical study of the most internationally influential English scientific journals in Chinese Academy of Sciences.,(9), 865−871.

[唐银辉, 顾金亮. (2017). 文化距离对我国顶尖英文科技期刊稿源国际化的影响研究——基于中科院最具国际影响力英文科技期刊的实证分析.,(9), 865−871.]

Tversky, A., & Shafir, E. (1992). The disjunction effect in choice under uncertainty.,(5), 305−310.

Walumbwa, F. O., & Lawler, J. J. (2003). Building effective organizations: Transformational leadership, collectivist orientation, work-related attitudes and withdrawal behaviours in three emerging economies.,(7), 1083− 1101.

Wang, Y., Du, X.-L., Rao, L.-L., & Li, S. (2014). Probability expression for changeable and changeless uncertainties: An implicit test.,, 1313.

Wang, Y., Wei, Z. H., Shen, S. C., Wu, B., Cai, X. H., Guo, H., ... Li, S. (2015). The response of Chinese scholars to the question of “how did cooperative behavior evolve?”.(1), 20−33.

[王赟, 魏子晗, 沈丝楚, 吴斌, 蔡晓红, 郭慧芳, … 李纾. (2016). 世纪科学之问“合作行为是如何进化的”——中国学者的回应..(1), 20−33. ]

Weber, E. U., & Hsee, C. (1998). Cross-cultural differences in risk perception, but cross-cultural similarities in attitudes towards perceived risk.,(9), 1205−1217.

Wen, R. M. (Ed). (2020).·(p. 92). Beijing: People’s Education Press.

[温儒敏. (主编). (2020).(p. 92). 北京: 人民教育出版社. ]

Xinhua News Agency. (2020, May 23).. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667491482172729440

[新华社客户端. (2020, May 23).. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1667491482172729440]

Xu, J.-H., Ye, X.-B., & Li, S. (2009). Communication mode preference paradox among native Chinese speakers.,(1), 125−129.

Xu, L., Liang, Z. Y., Wang, K., Li, S., & Jiang, T. (2009). Neural mechanism of intertemporal choice: From discounting future gains to future losses.,, 65−74.

Yates, J. F., Lee, J.-W., & Shinotsuka, H. (1996). Beliefs about overconfidence, including its cross-national variation.(2), 138−147.

Yu, B. W. (1993). Thoughts of ‘Changeable’ in Zhou Yi.,, 23−26.

[喻博文. (1993). 论《周易》的变易思想.,, 23−26.]

Zhang, K., & Li, S. (2019). The column solicitation notice of “Psychological characteristics and behavior of Chinese people in coping with historical crisis.”,(5), 637.

[张侃, 李纾. (2019). “中国人应对历史危机的心理特征与行为表现”专栏征稿启事.(5), 637.]

Zhang, L., Lei, L., & Guo, B. L. (2003).(pp.11−27). Beijing: Educational Science Publishing House.

[张雷, 雷雳, 郭伯良. (2003).(pp.11−27). 北京: 教育科学出版社.]

Zhang, Y. Y., Xu, L., Rao, L. L., Zhou, L., Zhou, Y., Jiang, T., ... Liang, Z. Y. (2016). Gain-loss asymmetry in neural correlates of temporal discounting: An approach-avoidance motivation perspective.,, 31902.

Zhang, Z. X. (2010). The contextualization and multilevel issues in research of organizational psychology.,(1), 10−21.

[张志学. (2010). 组织心理学研究的情境化及多层次理论.,(1), 10−21.]

Zhao, C. X., Shen, S. C., Li, Y., Liu, X., & Li, S. (2021). Effects of self-other decision‐making on time‐based intertemporal choice.. https://doi.org/10.1002/bdm.2248

Zhao, C.-X., Shen, S.-C., Rao, L.-L., Zheng, R., Liu, H., & Li, S. (2018). Suffering a loss is good fortune: Myth or reality?.,, 324−340.

Zheng, Y., Shen, S. C., Xu, M. X., Rao, L. L., & Li, S. (2019). Worth-based choice: Giving an offered smaller pear an even greater fictional value.,, e10.

Zhou, L., Li, A. M., Zhang, L., Li, S., & Liang, Z. Y. (2019). Similarity in processes of risky choice and intertemporal choice: The case of certainty effect and immediacy effect.,(3), 337−352.

[周蕾, 李爱梅, 张磊, 李纾, 梁竹苑. (2019). 风险决策和跨期决策的过程比较: 以确定效应和即刻效应为例.,(3), 337−352.]

Zhou, L. Yang, Y. & Li, S. (2021). Music-induced emotions influence intertemporal decision making.https://doi.org/10.1080/02699931.2021.1995331

该部分共有10道选择题, 每道题有两个选项(A和B)供您选择。请拖动以下滑条或直接在文本框中输入数字来表示您对两选项的选择偏好(0表示非常偏爱选项A, 100表示非常偏爱选项B。即:数字越小, 代表越偏好选项A; 数字越大, 代表越偏好选项B)。

平时通货:

1. 以下选项中的“¥”为人民币符号:

选项A:现在获得 ¥420 且 76天后损失 ¥1, 260

选项B:现在损失 ¥420 且 76天后获得 ¥1, 260

2. 以下选项中的“$”为美元符号:

选项A:现在获得 $60 且 76天后损失 $180

选项B:现在损失 $60 且 76天后获得 $180

3. 以下选项中的“€”为欧元符号:

选项A:现在获得 €55 且 76天后损失 €165

选项B:现在损失 €55 且 76天后获得 €165

4. 以下选项中的“£”为英镑符号:

选项A:现在获得 £48 且 76天后损失 £144

选项B:现在损失 £48 且 76天后获得 £144

5. 以下选项中的“JP¥”为日元符号:

选项A:现在获得 JP¥ 6, 424 且 76天后损失 JP¥ 19, 272

选项B:现在损失 JP¥ 6, 424 且 76天后获得 JP¥ 19, 272

6. 以下选项中的“g”为黄金计重单位:

选项A:现在获得 1.15g黄金且 76天后损失 3.45g黄金

选项B:现在损失 1.15g黄金且 76天后获得 3.45g黄金

疫时通货:

7. 请选择:

选项A:现在获得 7天食品供给(food supply) 且 76天后损失 21天食品供给

选项B:现在损失 7天食品供给(food supply) 且 76天后获得 21天食品供给

8. 请选择:

选项A:现在获得 42个N95口罩且 76天后损失 126个N95口罩

选项B:现在损失 42个N95口罩且 76天后获得 126个N95口罩

9. 请选择:

选项A:现在获得 7打(84卷)厕纸且 76天后损失 21打(252卷)厕纸

选项B:现在损失 7打(84卷)厕纸且 76天后获得 21打(252卷)厕纸

10. 请选择:

选项A:现在免隔离[4]隔离时间选项因“获得” (gain)为免于隔离天数; “损失” (loss)为隔离天数, 故反向计分。7天且 76天后隔离21天

选项B:现在隔离7天且 76天后免隔离21

Changes in the intertemporal choice of people in or close to Chinese culture can predict their self-rated surviving achievement in the fight against COVID-19: A cross-national study in 18 Asian, African, European, American, and Oceanian countries

SHEN Si-Chu1,2, KhishignyamBAZARVAANI3, DING Yang2,4, MA Jia-Tao5, YANG Shu-Wen2,4, KUANG Yi2,4, XU Ming-Xing2,6, John E. TAPLIN7, LI Shu2,4,5

(1Department of Psychology, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China)(2CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology, Beijing 100101, China)(3School of Arts and Sciences, Division of Social Sciences, Department of Education and Psychology, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia)(4Department of Psychology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)(5Department of Psychology and Behavioral Sciences, Zhejiang University, Hangzhou 310007, China)(6School of Transportation, Fujian University of Technology, Fuzhou 350118, China)(7The University of Adelaide, Adelaide SA 5005, Australia)

Humans are facing an unprecedented historical crisis and challenge. To identify the strategies that we can use to cope with historical crisis and challenge, we should investigate twowell-studied strategies: “slow strategy, ” which is essentially an investment in the future, and “fast strategy” or “live fast, die young.” According to “, ” Aesop’s fable, which is under the pretext of intertemporal choice of social insects, the “slow” rather thanthe “fast” strategy is recommended for those who want to survive the environmental crisis. Intertemporal choice requires tradeoffs among outcomes whose effects occur at different times. In the commonly accepted language of intertemporal choice, the Ant, whose choice is the “larger but later” (LL) option, is more likely to survive the harsh winter than the Grasshopper, whose choice is the “smaller but sooner” (SS) option.

To determine the optimal intertemporal choice strategy that can help us to cope with the COVID-19 pandemic, we included 26, 355 participants from 18 Asian, African, European, American, and Oceanian countries in the present study. We investigated the participants’ preferences in intertemporal choice with double-dated mixed outcomes, evaluated the degree of change in their intertemporal choice by differentiating the common currency in peacetime and epidemic time (i.e., two kinds of change indicators used for differentiating currencies and stages, respectively). We then asked them to rate their self-rated surviving achievement in the fight against COVID-19. Considering that individuals’ surviving achievements were affected by individual- and religious-level factors, we analyzed all data by using multilevel linear analysis to reflect the data’s hierarchical structure. After considering individual differences in personal factors and religious factors, we constructed two-level models to explore the effects of the change in intertemporal choice on self-rated surviving achievement, and measured the moderating role of cultural orientation in terms of Hofstede’s six culture dimensions.

The findings of the cross-national survey revealed that Change Indicator 1 (∆ currency) and Change Indicator 2 (∆ stage) of Chinese/Singaporeans couldpredict their self-rated surviving achievement. Meanwhile, only Change Indicator 2 (∆ stage)could predict the self-rated surviving achievement of people in the cultural circle that includedthe India, Malaysia, Philippines, and Nigeria. Neither Change Indicator 1 (∆ currency) nor Change Indicator 2 (∆ stage) of the people in other cultures could significantly predict their self-rated surviving achievement.

On the basis of the gist ofand the resulting findings, we suggested that 1) how you differentially (flexibly) made an intertemporal choice in peacetime and epidemic time would reflect the extent to which you would survive the war against COVID-19. In addition, 2) the mindset ofmight shape the competitive advantage of a nation, such as China, in response to the historical crisis.The closer the cultural distance of a country or nation from China, the greater the possibility of benefitting from a similar competitive advantage. It is our hope that our findings would contribute to answer the question of what are “Psychological Characteristics and Behaviors of Chinese People in Response to Historical Crisis?”

intertemporal choice with double-dated mixed outcomes, change in intertemporal choice, self-rated surviving achievement,(change and through), 18-country cross-national comparison

B849: C91

2021-04-05

*国家自然科学基金项目(71761167001)、国家社会科学基金重大项目(19ZDA358, 18ZDA332)、福建省社会科学规划一般项目(FJ2020B057)资助。

李纾, E-mail: lishu@psych.ac.cn