外圆内方:中国人人际关系性的潜在剖面结构及其适应性*

周明洁 李府桂 穆蔚琦 范为桥 张建新 张妙清

外圆内方:中国人人际关系性的潜在剖面结构及其适应性*

周明洁1,2李府桂1,2穆蔚琦1,2范为桥3张建新1,2张妙清4

(1中国科学院心理研究所心理健康重点实验室, 北京 100101) (2中国科学院大学心理学系, 北京 100049)(3上海师范大学心理系, 上海 200234) (4香港中文大学, 香港 999077)

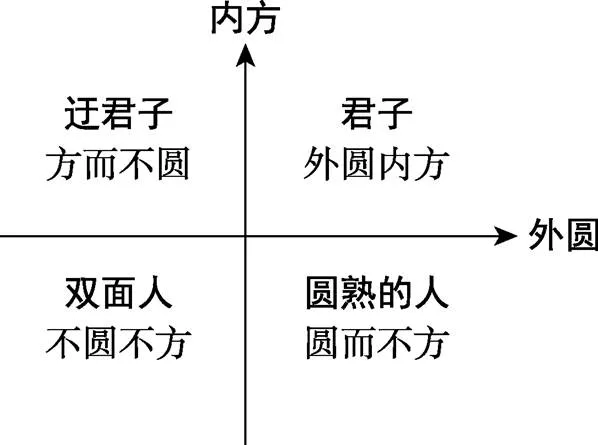

为进一步挖掘中国人人际关系性人格特质的内涵, 研究1采用“个体中心”的潜在剖面分析方法对1911名CPAI-2中国人的常模样本在人际关系性上的表现进行整体揭示。同时, 为比较中西方人际关系性的不同, 研究2探讨了非华人群体人际关系性的潜在剖面结构。研究3进一步在2580名大学生群体中验证中国人人际关系性上的外圆内方的潜在剖面结构, 并探讨人际关系性的亚型以及哪种亚型的人在现代社会更具适应性。中国人群体的研究结果均呈现四分类模型, 但这一分类模型并没有在西方样本中复现出来, 并且研究3发现中国人群体中外圆内方的亚群体最具适应性。研究结合中国传统文化中的“君子人格”进行相关讨论, 为当代中国人辩证统一的“外圆内方”的文化特异性的行为模式提供历史阐释及其当代生活适应性的证据。

人格, 人际关系性, 外圆内方, 潜在剖面分析

1 引言

中国古代没有“人格”这一名词, 但存在着与“人格”相关联的观念。在传统文化中, 人格具有两种相递进的含义:“一是指人所具有的独特品格, 使人与兽区别开来; 一是指人的品性所呈现的价值等级, 它使人与人区别开来” (葛鲁嘉, 1995)。在被视为正统而主流的儒家的理想人格中, 更强调于后者, 也就是人的品性(道德)含义(戴桂斌, 1999)。晚清以来, 中西方的很多学者基于对中国文化的理解与对中国人行为的观察, 对中国人的性格进行过大量的描述, 如美国传教士A. H. Smith的《中国人的气质》(或译《中国人的性格》) (Smith, 1890/2007), 林语堂的《中国人》(Lin, 1935/1988)等。这些著述不约而同地论述了中国人性格的双重性, 即一方面揭示中国人民族性中与现代社会发展不相适应的部分特性, 另一方面也凸显中华民族性中有利于融入现代文明的部分特性。近20年来, 随着现代人格心理学在我国的普及与发展, 我国人格心理学家不断地发掘与发现中国人的人格结构及其内涵。其中比较有代表性的有:大七人格(崔红, 王登峰, 2003)、自立人格(夏凌翔, 黄希庭, 2006, 2008)、善恶人格(焦丽颖等, 2019)、厚黑人格(汤舒俊, 郭永玉, 2015)、中国人的大六人格(Cheung et al., 1996)等。这些研究结果, 从不同的侧面丰富关于中国人人格的研究, 进一步深化了我们对中国人行为模式及其背后人格因素的描述与解释。

与中国传统文化息息相关的人际关系性人格特征都十分显著地凸现出来。虽然人际关系性人格因素因此获得了大量的研究, 但其内涵仍存在着歧义, 有待进一步的研究和挖掘。在这些人格构念中, 儒家提倡的“君子”人格, 以外圆内方作为典型的行为模式, 长期以来是中国人心目中的人格典范, 为中国人及其人生提供了生存与实践的规范。本研究提出人际关系性的本质就是外圆内方, 并针对这一问题, 再度分析和提炼大样本数据, 以期为揭示当代中国人的行为模式提供历史阐释与当下见解。

1.1 儒家君子人格与外圆内方

儒家的君子人格理想有着十分丰富的内涵, 如“仁者不忧, 智者不惑, 勇者不惧”三大德, 以及孟子所提倡的“富贵不能淫, 贫贱不能移, 威武不能屈”等品质。在悠长的中国历史发展进程中, “外圆内方”的人格品质与行为方式, 一直被视作君子人格最为重要与核心的要素。《周易》作为五经之首, 对于中华民族的人格特征有着重要的影响, 其中很重要的一个方面是通过诠释古老的天圆地方宇宙观, 塑造中华民族外圆内方的理想人格模式:效法天道, 刚健自强, 圆转不穷; 效法地道, 守正固本, 崇德广业; 刚柔立本, 变通趋时, 方智圆神(陈代波, 2010)。孔子也曾大量论及这一问题, 他主张以“内方外圆”的处世智慧, 达成个人心性与社会环境的“和而不同”, 塑造出儒家的理想人格(冯立鳌, 2007)。孔子理想的君子人格模式, 认为“质胜文则野, 文胜质则史, 文质彬彬, 然后君子” (《论语·雍也》), 强调“君子和而不同, 小人同而不和” (《论语·子路》)。既要求人们具有坚贞不屈的意志和品格, 又要求人们具有良好的内在修养和柔顺圆通的处世方式, 保持外在的和合局面。所谓“外圆”, 即是对待周边的人, 能宽容温和、平易近人、和气共事。所谓“内方”, 即是内心正直、胸怀大义、坚持真理。嵇康《与山巨源绝交书》里也提到了一种“外圆内方”的“达人”:无所不堪, 外不殊俗, 而内不失正, 与一世同其波流, 而悔吝不生耳。柳宗元在给妻弟杨诲之的一系列书信中, 以车为喻, 明确地提出了君子行世当“方其中, 圆其外”的道德修养目标。被认为对于人的正心修身、养性育德, 有不可思议的潜移默化的力量的《菜根谭·应酬篇》里也劝解人们“操存要有真宰, 无真宰则遇事便倒, 何以植顶天立地之砥柱。应用要有圆机, 无圆机则触物有碍, 何以成旋乾转坤之经纶”, 强调内心坚守操守、心志, 但是在待人接物的时候要圆融。教育家黄炎培也曾提出“32字家训”:“事繁勿慌、事闲勿荒, 有言必信、无欲则刚。和若春风、肃若秋霜, 取象于钱、外圆内方。”在待人处事上, 则应该像“春风”那样和气。也就是说“外圆”就是“和若春风”的智慧; “内方”是“肃若秋霜”的原则。在实证的层面上, 许思安和张积家(2010)摘录了《论语》、《中庸》、《孟子》、《大学》中所有描述“君子”的语句, 采用词汇学假说, 发现了君子人格结构的四因素模型, 其中有一个人格因素为“中和人格”, 被作者认为是君子人格的关键特征, 体现仁与性的统合, 包括“和谐处世”和“刚柔并济”两个子因子。这也与“外圆内方”意义相近。而彭泗清(1993)的研究也发现, 外圆内方是中国人“做人”的一种典型方式。

1.2 人际关系性与外圆内方

1.2.1 中国人人格的第六个因素:人际关系性

中国人人格系统的量化研究始于20世纪60年代。一些香港地区与台湾地区的人格与社会心理学者从欧美学成归来后, 开始使用西方、特别是美国的人格心理学理论与方法来研究当地人的人格。他们实际采用的是一种客位(Etic)的研究视角, 它假定一种文化下发展起来的方法学和概念在其他文化下也普遍适用(Berry, 1969, 1989)。一些研究者从70年代始, 对于人文社会科学研究过程移植一系列西方社会科学理论与方法论的现象, 进行了反思、检讨和批评。他们开始意识到, 学习、仿效和借用西方人格理论在研究不同文化人群的初级阶段或许难以避免, 但用西方的理论与工具去描述与测量中国人人格时必然存在着偏颇, 因为每个人都同生于斯养于斯的本族文明与文化相契合, 其人格也被该文化所塑造。因此使用西方化的工具观测中国人的样本, 往往存在着“伪共性” (pseudo etic) (Triandis et al., 1971)或“被强加的共性” (imposed etic) (Berry, 1969)的现象。正是在这一背景之下, 对于中国人心理与行为(包括人格)研究的“本土化运动”蓬勃地开展起来。研究者使用一种不同于Etic的主位(Emic)研究视角, 从本土发展起来的理论和概念出发, 在观察、调研和实验的基础上, 去研究本土文化下群体和成员心理与行为中存在的某些现象(Berry, 1969, 1989)。当然需要注意的是, 无论Etic、还是Emic的研究视角都有自身的局限性, 它们或者因仅仅关注文化普适性的人格内容, 而忽视本土化人格的内涵; 或者因仅仅关注文化特异性的内容, 而难以进行跨文化的人格比较。

在本土化运动中, 上世纪90年代的《中国人个性测量表》(Chinese Personality Assessment Inventory, CPAI)公开发表出来(Cheung et al., 1996; Cheunget al., 2004)。它是由香港地区学者张妙清教授发起, 香港中文大学心理学系与中国科学院心理研究所的学者共同开发、编制的一套人格测量工具。CPAI量表的开发者则采用一种文化普适性(Etic)与文化特异性(Emic)相结合的视角, 对中国人的人格特征设计了既包括跨文化一致性又保留文化特异性的主−客位相结合的双重测量范式。CPAI包含领导性、可靠性、容纳性、人际关系性等4个人格维度, 其中 “人际关系性(Interpersonal Relatedness, IR)”维度包含众多“本土化”的人格构念, 凸现中国人在传统文化影响下的现代社会中如何“做人”的行为模式, 如讲究往来人情、避免当面冲突、维持表面和谐等。CPAI修订后的版本(CPAI-2)又对文化普适性的维度进行扩充, 如加入一些与“开放性(Openness)”有关的新量表, 并重新制定相应的分量表和常模参数(Cheunget al., 2013; Cheung, Cheung, Zhang, et al., 2008)。

对CPAI-2和“大五人格”测量结果进行联合因素分析, 发现一个具有主−客位相结合特点的重要理论意义的结果, 即CPAI-2的本土化“人际关系性”因子完全独立出来, 与大五人格因子相并列, 构成一个可用于描述和解释中国人个性或行为的“大六”人格结构(Cheung et al., 2013; Cheung, Cheung, Zhang, et al., 2008)。

1.2.2 中国人人际关系性的内涵可能是外圆内方

儒家文化重视社会、群体的作用以及社会中人的关系、价值和作用(戴桂斌, 1999)。CPAI-2人格结构中的第六个因子之所以被命名为“人际关系性”, 就在于该因素负荷较高的量表和测量题目都十分吻合“重视社会、重视群体、重视关系”的儒家文化传统。人际关系性因子包含人情、和谐、人际触觉、纪律性、节俭性、传统性等子维度, 这一因子的命名方式虽然彰显了中国人讲究往来人情、避免当面冲突、维持表面和谐等强调人际关系的一面, 却忽视了“坚持传统(传统性)、崇尚俭朴(节俭性)、守规矩(纪律性)”等保持内心操守的另一面。人际关系性人格构念以及各子维度的构成及意涵如下:

人情是中国社会中涉及到人际关系的一个复杂概念(Cheung et al., 1996)。它一般是指人与人进行社会交换时, 可以用来换取对方某种资源(可能包括金钱、财货、服务或者情感)的一种己方心理资源。西方的人际交换往往具有等值倾向, 以清算、等价、不欠债和公平为原则, 具有理性的特点; 中国人的社会交换则因安土重迁和血缘关系导致人际关系的稳定性、连续性和长期性, 凡在熟人之间进行算账、清账等, 都被认为是不通人情的表现。“人情账”是算不清、欠不完的, 如此嵌套的人情才能维持人际关系旷日持久地延续下去。懂得人情的中国人就是那些能够在关系网络中维持各种“人情账”动态平衡的人。人情作为一种本土化的人格特质, 反映了中国注重关系的文化在个体身上的沉淀, 是人们在遵循谦恭礼仪、资源交换、经营及维系关系等方面的行为倾向性。

和谐是指“以和为贵, 能忍自安, 息事宁人, 与世无争, 和睦相处, 心平气和, 知足常乐, 谨慎地避免开罪别人等”的个性特征。《论语・学而》云:“礼之用, 和为贵, 先王之道斯为美。”崇尚和谐一直被认为是中国哲学和文化的优良传统, 是中国人为人处世的基本原则。

人际触觉的测量高分者表现出善解人意、能感同身受、愿意聆听和沟通、明白事理、有良好人际关系、易相处、可亲近等特征。人际触觉虽然不是一个本土化人格构念, 但它反映了中国文化中的他人取向的特性(胡月星, 1991)。梁漱溟认为, “在中国几乎看不见有自己” (梁漱溟, 2008)。中国的传统文化讲究设身处地的替对方着想, “己所不欲, 勿施于人”。依据梁漱溟的观点, 中国文化是人类文化的早熟, 西方“从身体出发”, 中国“径直从心发出来”, “人在情感中, 恒只见对方而忘了自己” (梁漱溟, 2008)。

传统性是与现代性相对而言的。传统性−现代性的研究曾是一个全球性的议题。杨国枢与其团队成员最早对中国人的现代性开始了研究(Yang, 1986)。任何国家或国民的现代性都不能脱离这个国家或民族所在的历史文化背景。CPAI中的“传统性−现代性”量表测量个体对传统中国信念与价值观的认同态度, 包含家庭关系、差序格局、传统习俗、贞节等(Cheung et al., 1996)。

节俭性一直被视作中华民族的一项传统美德。孔子在《论语·述而》中更明确地说:“奢则不孙, 俭则固。与其不孙也, 宁固。”意思是说, 生活奢侈就傲慢不谦虚, 节俭就显得孤陋固执。相对比较, 宁可孤陋固执, 也不要傲慢而不谦虚。节俭能养德, 奢侈则败德。《中国人的气质》一书也描述节俭持家是中国人的一种典型的性格特征(Smith, 1890/2007)。

纪律性测量个体讲规矩、遵纪律的程度。儒家文化强调“不以规矩, 不能成方圆” (《孟子·离娄章句上》)。无论做什么事情, 都应该讲究一定的标准、规范, 不能随意而为。“克己复礼为仁” (《论语·颜渊》), 当个人的欲望和社会公允的行为规范发生冲突时, 应该克制个人欲望, 而选择社会规范。

由此, 我们相信, 中国人的人际关系性的人格本质不仅仅是指向个体外在的行为表现, 如:人情、人际触觉、和谐等, 而且还包含着一些个体自己内心的行为准则与操守, 如:传统性、纪律性、节俭性等, 它是中国人进行人际交往过程中体现出来的外在行为与内在倾向的一种整体表征。

1.3 关于传统人格的现代社会适应性问题

一个民族的存在价值, 不是体现在其动物性的生存之中, 而应该是与他的文化生存形态相联系。中国传统文化中着力强调的君子人格, 既是符合中国国情、具有民族品格的理想人格, 同时也是符合现代价值观念, 可以引导我们文化建设方向的价值判断体系(方铭, 2004)。因此, 本研究除了将验证人际关系性的本质就是外圆内方之外, 还考察人际关系性各种人格亚型在中国文化与社会之中的适应性。本研究将再选取大学生为样本, 对人际关系性人格特征的现代社会适应性表现进行考察。我们将以心理健康、学业成绩、知识分享作为现代社会适应性的3个指标, 主要的原因是:首先, 毋庸置疑, 心理健康是个体具有良好社会适应性的重要指标(Cooper et al., 1982; Enochs & Roland, 2006); 其次, 学习成绩是衡量学习的一个标准, 也是进入社会的敲门砖, 并且能够较好地预测未来的工作绩效(Roth et al., 1996)。第三, 随着知识经济的兴起, 知识分享行为的重要性日益凸显(张庆红, 仝嫦哲, 2016), 并且大量的研究表明知识分享行为与组织公民行为关系密切(Lin & Hsiao, 2014; Yu & Chu, 2007)。因此, 对大学生来说, 具有更高的知识分享倾向也可以作为一种适应性的行为。目前有大量研究关注人格与心理健康(崔红, 王登峰, 2007; 廖友国等, 2017)、学业成绩(Chamorro-Premuzic & Furnham, 2003; Poropat, 2009)以及知识分享之间的关系(Matzler et al., 2008; Pei-Lee et al., 2017)。本研究将进一步考察中国传统文化相关的人格特征——人际关系性与心理健康、学业成绩、知识分享等指标之间的关系, 以期回答具有这样的人格特征的人是否更具现代社会的生存适应性问题。

1.4 本研究的目的

结合上述观点, 本研究首先采用探索性结构方程模型(Exploratory Structural Equation Modeling,ESEM)的方法探讨人际关系性指标的因子结构是否能区分出“外圆”与“内方”两个子维度。同时, 我们也在前面曾经论述过, 大多数关于中国人人际关系性的人格研究或基于Etic视角或基于Emic视角, 采取了单纯以“变量为中心” (Variable-centered approach)的研究策略(详细见Laursen & Hoff, 2006), 因而前人研究更为关注个体在某一个人格维度上的得分高低(如, 人情得分的高低)、以及高低分数对某些结果变量的预测作用。但是, 通过这种以变量为中心的方法, 研究者无法看出个体在人际关系性各个子维度上的内外联合或者整体表现。为了避免上述的不足, 本研究将采纳以“个体为中心” (Person-centered approach)的研究策略(详细见Marsh et al., 2009), 利用潜在剖面分析(Latent Profile Analysis, LPA)的方法, 尝试对中国人和西方人在人际关系性上的整体表现进行描述和比较, 探测中国人进行人际交往过程中体现出来的外在行为与内在倾向是否能表现出上述外圆内方的特征(研究1), 并且尝试利用西方样本揭示外圆内方的特征在西方人群中并不凸显, 借此说明外圆内方的行为方式具有中国文化的特异性(研究2); 并试图在此基础上, 以量化的标准去分类中国人人际关系性人格特质的亚型, 考察各种人格亚型在中国文化与社会之中的适应性(研究3)。

本研究由3个子研究构成。研究1重新分析CPAI-2的常模样本数据, 首先利用ESEM的方法分析人际关系性维度的因子结构, 同时利用LPA方法对中国人人际关系性的潜在类型进行分类; 研究2收集西方样本的数据, 探索非华人群体人际关系性的外圆−内方的潜在剖面结构。研究3利用一组大学生CPAI-2等样本数据进行验证研究, 以便回答研究1发现的潜在类型是否能够得到重复, 并进一步回答具有哪种人格亚型的人在现代社会可能更具有适应性。

2 研究1:中国人常模样本人际关系性的潜在剖面结构

2.1 目的

利用ESEM揭示人际关系性的因子结构, 同时, 利用LPA的方法探索中国人人际关系性的潜在剖面类型。

2.2 方法

2.2.1 被试

本样本为研究团队于2001年修订CPAI (即CPAI-2)并进行重新标准化工作时采集的常模样本。该样本共有1911名被试(男性913名, 占47.80%), 年龄范围介于18~70岁之间, 平均年龄为37.99岁(= 12.56) (更详细的描述请参见Cheung, Cheung, Zhang, et al., 2008; Cheung et al., 2004)。

2.2.2 测量工具

人际关系性 采用中国人个性测量表第二版(Chinese Personality Assessment Inventory-2, CPAI-2) (Cheung, et al., 2013)的人际关系性分量表(详细描述请参见Cheung, Cheung, & Leung, 2008; Cheung, Cheung, Zhang, et al., 2008)。量表条目描述了个人各种特征性或典型性的人际关系行为; 研究参与者以是或否的方式对条目内容进行作答; 量表的信度Cronbach’s α值为0.70。

2.2.3 数据处理与分析

使用SPSS 21.0进行描述性统计。使用Mplus 8.0进行探索性结构方程建模(ESEM)。ESEM整合了探索性因子分析(EFA)和验证性因子分析(CFA)两种方法的功能和优点, 使我们既可以探索因子结构, 又可以验证因子模型(麦玉娇, 温忠麟, 2013)。使用Mplus 8.0进行潜在剖面分析(Latent Profile Analysis, LPA)。在进行LPA分析前, 先将每个维度的原始分转化成以50为平均值、10为标准差的T分数。

LPA是由潜在类别分析(Latent Class Analysis, LCA)扩展而来, LCA是指通过间断的潜变量来解释外显指标间的关联, 使外显指标间的关系通过潜在类别指标来估计, 进而维持其外显指标之间的局部独立性(张洁婷等, 2010)。LCA和LPA的区别在于, 前者处理分类观测指标, 后者处理连续观测指标。本研究中人际关系性指标为连续性变量, 故采用潜在剖面分析。另外, LPA作为以个体为中心的方法(区别于以变量为中心的方法), 具有与聚类分析相同的目的, 即将个体根据相应特征分成不同的组。而且由于LPA是基于模型的方法, 其标准和对结果的检验更为合理(Vermunt & Magidson, 2002)。

2.3 结果

常模样本在人情、人际触觉、和谐、传统性、节俭性以及纪律性6个子维度的平均值分别为9.33 (= 1.90)、7.72 (= 2.02)、10.83 (= 2.08)、6.78 (= 2.87)、6.35 (= 2.02)、和6.14 (= 2.24)。

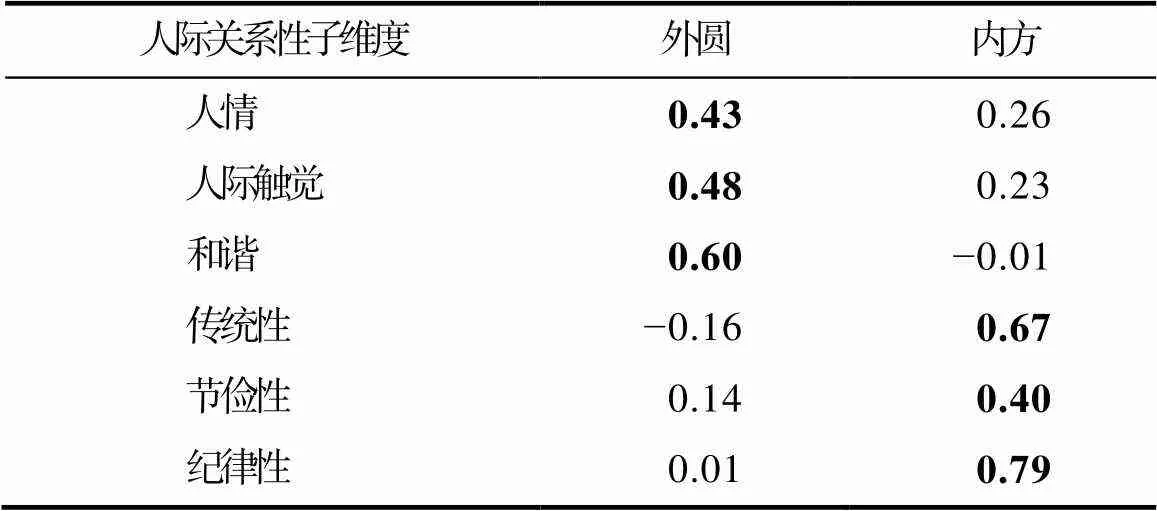

探索性结构方程模型(ESEM)的结果显示模型拟合指数良好(c2(4)= 34.13, RMSEA= 0.06, CFI = 0.98, TLI = 0.93, SRMR = 0.02)。另外, 从6个子维度在外圆内方指标上的载荷(详见表1)可知, 人情、人际触觉、和谐在外圆指标上有相对较高的载荷; 传统性、节俭性以及纪律性在内方指标上有相对较高的载荷。

表1 人际关系性子维度在外圆内方指标上的载荷

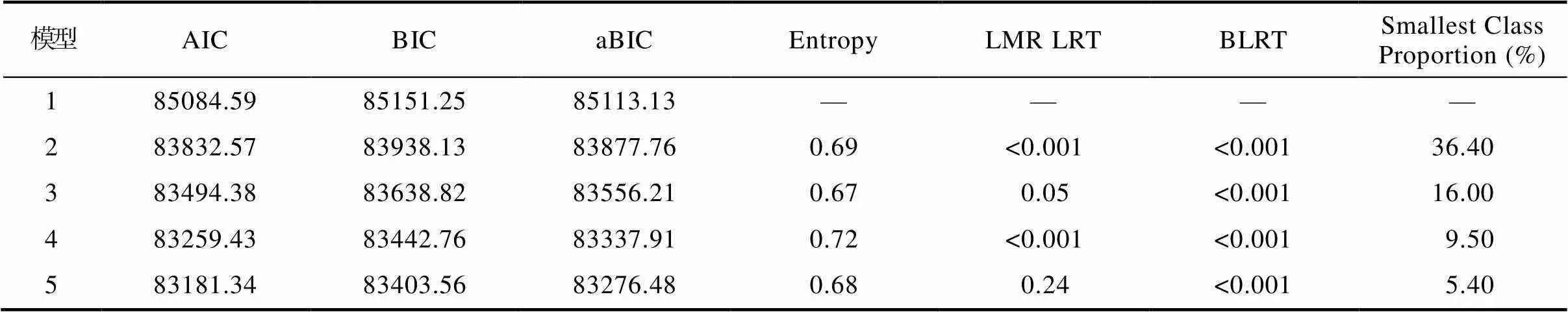

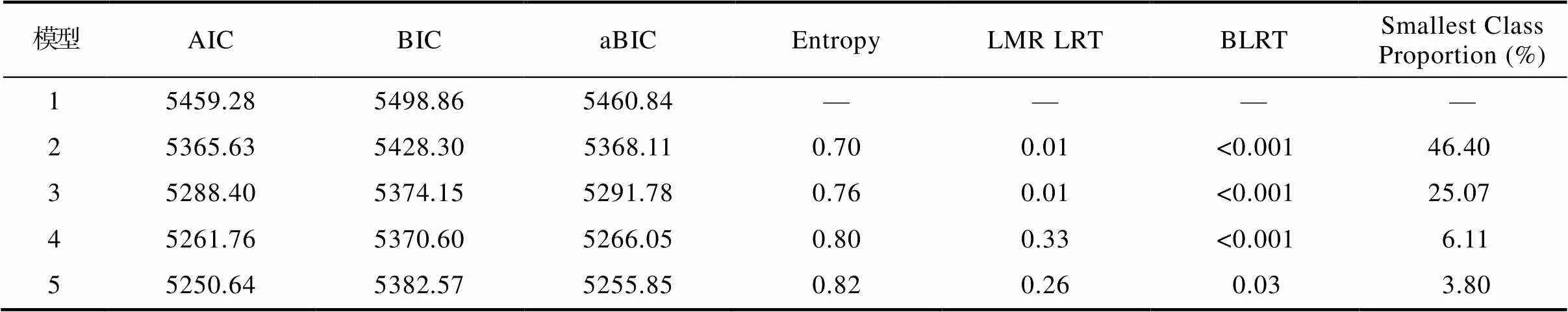

关于LPA的结果, 首先, 我们以被试在此6个维度上的得分作为外显变量, 建立潜在剖面模型, 模型拟合指标详见表2。潜在剖面的模型评价包括信息评价指标AIC、BIC以及样本校正的BIC (sample size-adjusted BIC, aBIC), 这3个指标越小, 表示该模型类别拟合越好。Entropy表示模型分类的准确率, 越接近1表明准确率越高。LMRLRT、BLRT的值表示对k模型是否优于k−1模型的检验(< 0.05为显著)。Smallest Class Proportion表示分出的潜在类别中, 人数最少类别的比例。从表2可看出, 常模样本中, 从初始的模型类别1到类别5, 随着分类的增加, 拟合指标AIC、BIC、aBIC都逐渐减小, 模型4的Entropy值最大, 表示其分类最准确。所以综合以上各指标, 我们选择模型4作为常模样本的最佳模型。

表2 常模样本潜在剖面模型拟合指标(N = 1911)

注:AIC, 艾凯克信息标准; BIC, 贝叶斯信息标准; aBIC, 校正贝叶斯信息标准; LMR LRT, 基于Lo-Mendell-Rubin的似然比检验; BLRT, 基于bootstrap的似然比检验。

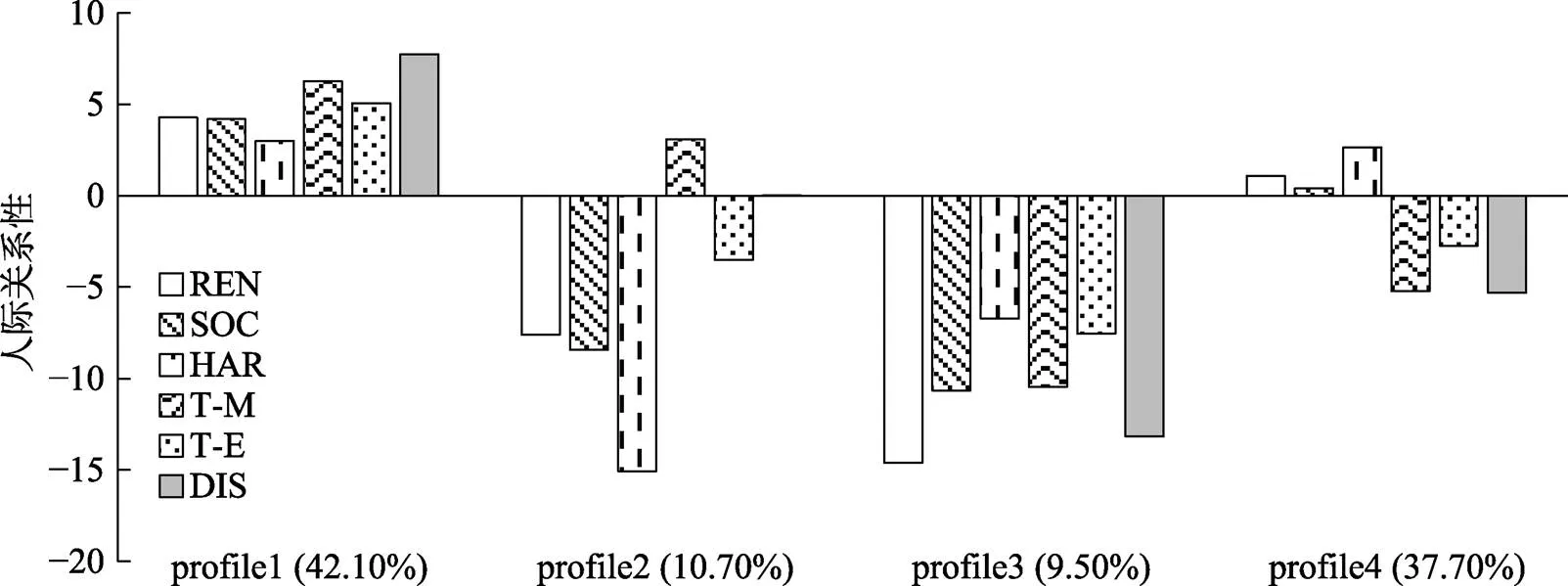

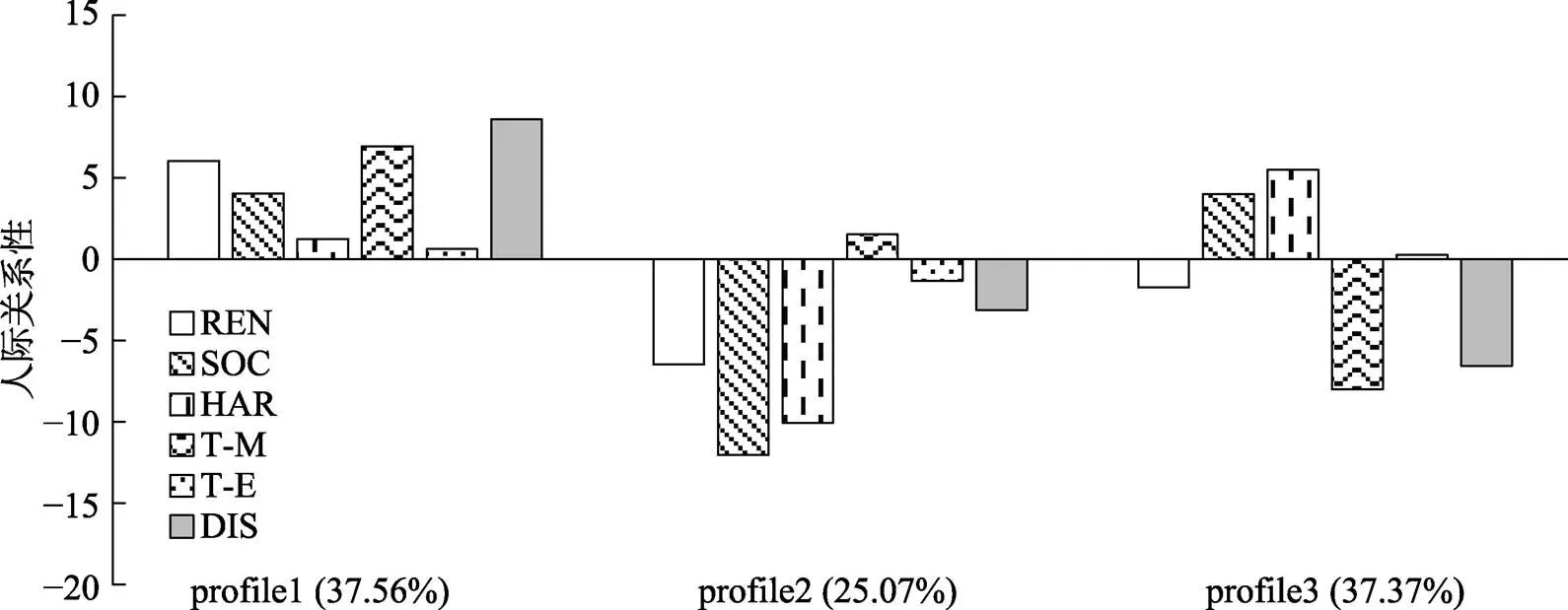

其次, 我们将模型4中6个维度的得分从Mplus中导出, 为方便比较各个维度得分的高低, 我们将6个维度的T分数全部减去50后, 再在excel中进行作图, 结果清晰地显示出4种分类(如图1所示)。在4种类型中, 第一类人群在人情、人际触觉、和谐、传统性、节俭性以及纪律性维度上得分都较高, 占总体的42.10%, 可被称为“外圆且内方”组。第二类人群在人情、人际触觉、和谐以及节俭性维度上得分较低, 在传统性以及纪律性维度上得分较高, 占总体的10.70%, 可被称为“外不圆而内方”组。第三类人群与第一类人群具有相反的模式, 在6个维度上得分都较低, 占总体的9.50%, 可被称为“外不圆且内不方”组。第四类人群在人情、人际触觉、和谐维度上得分较高, 在传统性、节俭性以及纪律性维度上得分较低, 占总体的37.70%, 可被称为“外圆而内不方”组。

2.4 小结

通过ESEM的分析, 我们发现与中国文化息息相关的人际关系性人格可以分为两个亚维。其中, 人情、人际触觉、和谐归到一个因子, 而传统性、纪律性与节俭性归到另外一个因子。这一结果初步告诉我们, 中国人的人际关系性的人格本质不仅仅是指向个体外在的行为表现(外圆), 而且还包含着一些个体自己内心的行为准则与操守(内方)。进一步, 本研究利用潜在剖面分析的方法对CPAI-2常模样本数据进行再度挖掘, 探讨性地揭示出中国人的人际关系性可将个体分为4个类别。整体来说, 第一类与第三类个体的特质在所有子维度上都相反, 其中第一类人群在人际关系维度上的表现最为凸显, 而第三类人群在人际关系性维度上的得分最低。有意思的是, 第二类与第四类个体也表现出相反的整体特征, 但是他们在人际关系维度上的整体得分情况大体相当。第二类人群表现出低人情、低人际触觉、低和谐的倾向, 而传统性和纪律性的得分相对较高。第四类人在人情、人际触觉、和谐维度的得分较高, 而传统性、纪律性与节俭性的得分相对较低。

我们认为, ESEM与LPA分析的结果, 可能正好表征出一个由“外圆” (指外在言行圆融练达, 这是处世之道)与“内方” (指内在刚正的品质, 这是做人之本)两个人格特质相互结合而成的人群分类模型。“外圆”体现在人情、人际触觉、和谐等3个潜在的人格特质上, 表现在待人接物上的圆润与圆融; 而“内方”则体现在传统性、节俭性、纪律性3个潜在的人格特质上, 是指个体内心有原则, 有操守。这一结果与许思安和张积家(2010)的实证研究有相似之处, 研究者收集了四书中关于描述“君子”的语句, 并发现其中一个“中和人格”的维度。作者认为这是君子人格的关键特征, 体现仁与性的统合, 包括“和谐处世”和“刚柔并济”两个子因子。该研究结果与本研究结果发现的“外圆内方”意义相近。葛枭语和侯玉波(2019)的研究结果发现, 孔子思想中的君子型人格包含智仁勇、恭而有礼、喻义怀德、有所不为和持己无争5个维度, 其中的一些子维度, 如恭而有礼、持己无争等, 与外圆内方的人格构念相契合。彭泗清(1993)的研究也发现, 外圆内方是中国人“做人”的一种典型方式。西方大五人格中的宜人性也涉及人与人的关系, 但研究发现, 它更多地带有“被动”的意味, 即从个人是否具有“待人真诚、热忱、友好、利他性”等特质来判断个体的人际关系, 而CPAI中的人际关系性则表现出“主动”的倾向, 体现在个体会不会“做人” (张建新, 周明洁, 2006)。“做人”的概念在中国人的传统及日常观念中有着强烈的伦理诉求(王青原, 2008), “礼之用, 和为贵”, 中国人的人际关系性不能片面的理解为懂得不懂得营造关系, 能不能灵活地处理不同的人际关系等, 它是建立在内在刚正基础上的人际关系方面的圆转如意。

图1 CPAI-2常模样本人际关系性的潜在类别(N = 1911)

注:(1) REN人情, SOC人际触觉, HAR和谐, T-M传统性, T-E节俭性, DIS纪律性; (2)第二类群体DIS的值为0.01, 趋近于0, 所以图中无法展示出来。

由本研究的结果可作如下推论, 即CPAI测量的人际关系性触及到了中国文化的“外圆内方”的本质。在悠长的中国历史发展进程中, “外圆内方”的人格品质与行为方式, 一直被视作君子人格最为关键与核心的要素。中国的传统文化要求人们既要具有坚贞不屈的意志和品格, 又要求人们具有良好的内在修养和柔顺圆通的处世方式, 保持外在的和合局面。“外圆”即是对待周边的人, 能宽容温和、平易近人、和气共事; “内方”则是内心正直、胸怀大义、坚持真理。一个人达到“外圆内方”境界, 才算获得理想人格。

3 研究2:非华人群体人际关系性的潜在剖面结构

3.1 目的

比较中西方人际关系性的差异, 探索非华人群体人际关系性的外圆−内方的潜在剖面结构。

3.2 方法

3.2.1 被试

从MTurk上收集到白人群体共200名, 其中男性134名, 占比为67%, 年龄范围介于18~72岁之间, 平均年龄为35.81岁(= 11.45)。

3.2.2 测量工具

测量工具同研究1, 本次人际关系性分量表测量信度指标Cronbach’s α值为0.77。

3.2.3 数据处理与分析

数据处理与分析程序同研究1。

3.3 结果

本研究的白人样本中, 人情、人际触觉、和谐、传统性、节俭性以及纪律性6个维度的平均值分别为8.69 (= 2.15)、7.87 (= 2.16)、9.89 (= 2.56)、5.62 (= 3.44)、6.43 (= 1.79)、6.39 (= 2.22)。与中国常模样本此6个维度相比, 中国人人际关系性的整体得分高于白人样本(均值差= 2.10,< 0.001), 并且在人情、和谐、传统维度上差异显著(均值差= 0.64,< 0.001; 均值差= 0.94,< 0.001; 均值差= 1.16,< 0.001), 这表明人际关系性在中国人身上的表现更加凸显。

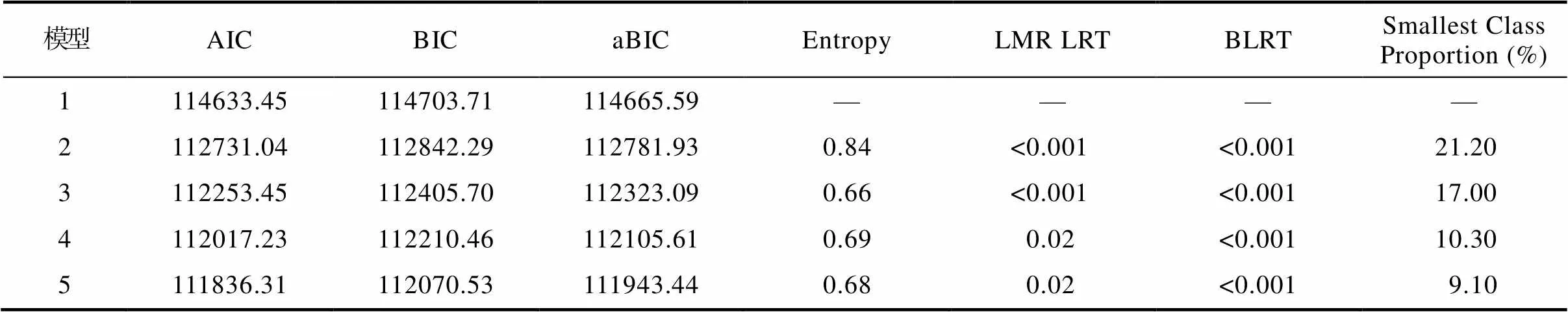

同研究1, 以6个维度上的T分数作为外显变量, 建立潜在剖面模型。白人样本的潜在剖面分析的模型拟合指标详见表3。从表3可看出, 白人样本中, 从模型1到模型4, 拟合指标AIC、BIC、aBIC均逐渐减小, 但到模型5时, 拟合指标BIC大于模型4, 表明模型5不优于模型4。另外, 根据Nylund等人(2007)的建议, 当模型k的LMRLRT的值不显著时, 我们选择的模型最多为模型k, 而更好的选择是模型k−1。从本研究的模型2到模型5的LMRLRT的值变化可以看出, 模型 4的LMRLRT的值不显著, 提示我们更好的选择是模型3。再者, 根据最少一类所占的比例, 因为模型4中最少的一类所占的比例只有6.11%, 而类别中被试个数很少会导致分类的不准确。根据Yang (2006)的建议, 每个类别至少有50个被试才能保证根据aBIC正确选择模型。所以综合各指标, 我们选择模型3作为白人样本的最佳模型。

同样, 我们将白人样本的模型3中6个维度的得分导出, 将6个维度的T分数全部减去50后进行作图, 结果得到3个分类(如图2所示)。在3种类型中, 第一类人群在人情、人际触觉、和谐、传统性、节俭性以及纪律性维度上得分都较高, 占总体的37.56%。第二类人群除了传统性维度, 在其余5个维度上得分都较低, 占总体的25.07%。第三类人群在人际触觉、和谐维度上得分较高, 在人情、传统性以及纪律性维度上得分较低, 占总体的37.37%。可以看出, 与中国人的样本相比, 白人样本在人际关系性的6个子维度上的潜在剖面分析的模型与其虽有相似之处, 但差异还是十分明显。首先, 虽然白人样本的第一类人群和中国常模样本的第一类人群模式相似, 但在和谐以及节俭维度, 中国人样本的得分显然更高。其次, 研究结果显示, 白人样本中第三类人群在人际触觉、和谐、人情这一典型的“外圆”指标上出现了分离, 他们人情的表现与纪律性及传统性相似, 而中国样本则没有出现此类情况。

表3 白人样本潜在剖面模型拟合指标(N = 200)

注:AIC, 艾凯克信息标准; BIC, 贝叶斯信息标准; aBIC, 校正贝叶斯信息标准; LMR LRT, 基于Lo-Mendell-Rubin的似然比检验; BLRT, 基于bootstrap的似然比检验。

图2 白人样本人际关系性的潜在类别(N = 200)

注:REN人情, SOC人际触觉, HAR和谐, T-M传统性, T-E节俭性, DIS纪律性。

3.4 小结

虽然已有的研究结果表明在西方人群中也存在人际关系性, 但是从上述研究结果我们可以看出:首先, 从人际关系性得分的总分及各维度的表现上来看, 人际关系性这一人格特质作为一个文化特异性人格特征, 在中国人身上的表现更为凸显, 这与张建新和周明洁(2006)的假设是一致的, 即与西方人行为模式中更多体现出理性的引导和知识的力量不同(即开放性更为凸显), 中国人的行为模式中更多地体现出德行的规范(即人际关系性更为凸显)。其次, 从潜在剖面分析的结果来看, 中西方群体的分类结果并不一样。在中国人群中能较为清晰的反映出来的“外圆−内方”的四分类的潜在剖面结构, 并没有在西方样本中复现出来, 这也体现了人际关系性这一“外圆−内方”的潜在剖面的中国文化特异性。

4 研究3:中国大学生群体人际关系性的潜在剖面结构及其适应性

4.1 目的

获取大学生样本数据, 验证中国人人际关系性的4种类型模型, 并探讨各种亚类人群的社会适应性。

4.2 方法

4.2.1 被试

本样本为来自辽宁省某综合性大学大三全年级的大学生群体, 共2580人, 其中男性有效百分比为37.40%。

4.2.2 测量工具

人际关系性 采用CPAI-2中的人际关系性分量表(Cheung et al., 2013)。量表的条目是对个人特征或典型行为的描述, 应答者以是或否的形式进行作答, 本次测量信度指标Cronbach’s α值为0.76。

我们同时获取了参与研究的大学生的学业成绩、同伴间的知识分享行为、以及心理健康等指标。

学业成绩 本研究将研究参与者大学三年各科的平均成绩作为其学业成绩的客观指标。

知识分享 知识分享是指个体与个体之间交换知识和创造新知识的过程(de Vries et al., 2006)。有研究表明大五人格对大学生群体中的知识分享行为有显著影响(Gupta, 2008)。在人际关系性这一维度上, 不同类型的个体其知识分享行为可能也存在不同。本研究使用de Vries等人(2006)的8个条目问卷对知识分享进行测量, 包含知识贡献(knowledge donating)与知识收集(knowledge collecting)两个子维度:知识贡献是指传授知识给别人, 知识收集是指请教他人关于自己缺乏的知识。问卷采用5点(0~4)计分(从“非常不同意”到“非常同意”), 本研究中使用问卷的总分来表示被试知识分享的高低, 分值越高表示被试知识分享程度越高。在本研究中, 知识分享问卷的内部一致性系数Cronbach’s α为0.78。

心理健康 人格是心理健康的一个重要前因变量。本研究对大学生的整体健康水平进行测量, 作为其适应性问题的指标。本研究使用Goldberg和Williams (1988)的12个条目的一般健康问卷(General Health Questionnaire, GHQ-12)测量个体的生活质量或心理健康水平。问卷采用Likert 4点(0~3)计分方式, 问卷使用总分表示被试心理健康问题的严重程度, 分值越高表示其心理健康问题越严重。在本研究中, 一般健康问卷的内部一致性系数Cronbach’s α 为0.77。

4.2.3 数据处理与分析

使用SPSS 21.0进行描述性统计。使用Mplus 8.0进行带有结果变量的潜在剖面分析(BCH)。针对带有连续因变量的混合模型, 根据王孟成和毕向阳(2018)的建议, 可采用稳健三步法和BCH法探索各类别与连续因变量之间的关系。因为稳健三步法会根据不同类别在因变量上方差是否齐性, 存在两种不同的算法(DE3STEP和DU3STEP), 但往往在进行潜在剖面分析前我们并不知道各个类别在因变量上的方差是否齐性, 所以稳健三步法在实际操作上并不友好, 而BCH法却不存在此问题。尤其当不同类别在因变量上方差不齐时, BCH法也表现良好(Asparouhov & Muthén, 2014), 所以本研究采用BCH法进行带有因变量的潜在剖面分析, 它可以比较各个组别在因变量上的取值大小, 以及在因变量指标上, 各个组别之间是否具有显著差异。

4.3 结果

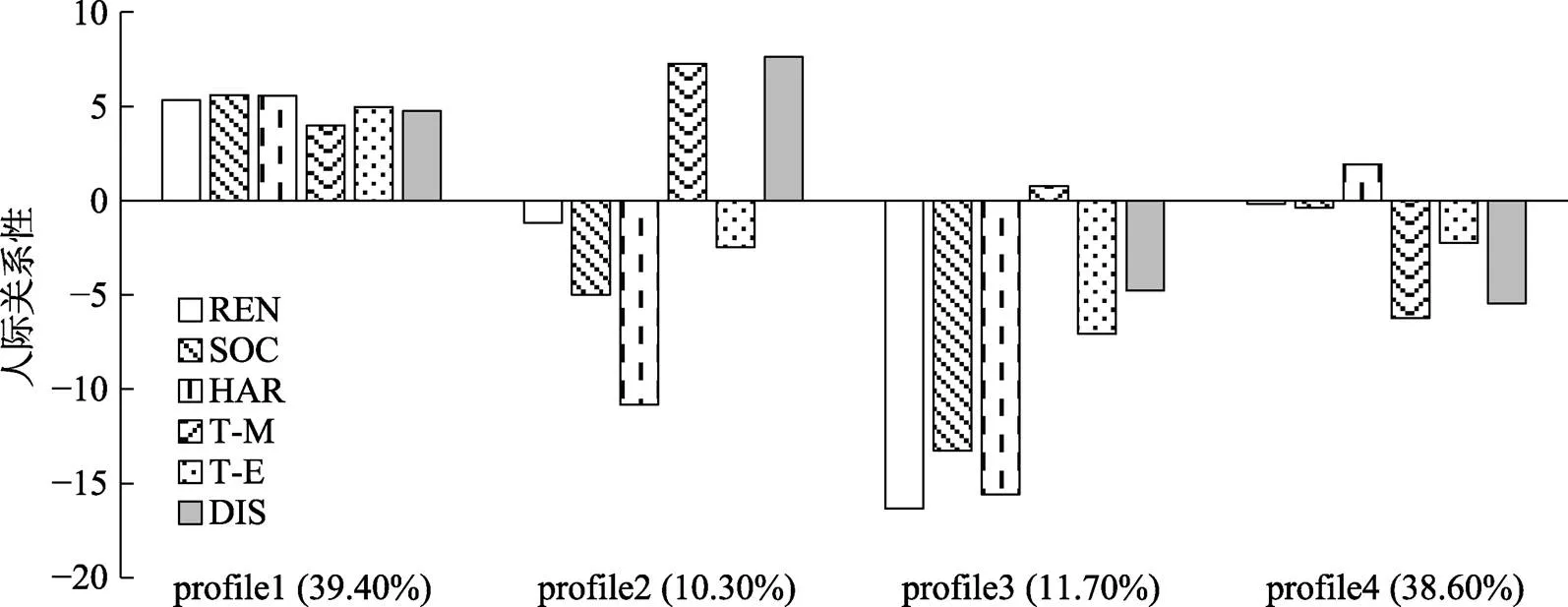

本研究的大学生样本中, 人情、人际触觉、和谐、传统性、节俭性以及纪律性6个维度的平均值分别为9.16 (= 2.17)、7.48 (= 2.13)、10.58 (= 2.23)、6.04 (= 2.37)、5.75 (= 1.83)、5.00 (= 2.14)。同样以被试在此6个维度上的得分作为外显变量, 建立潜在剖面模型。大学生样本的潜在剖面分析的模型拟合指标详见表4。从表4可看出, 大学生样本中, 从类别1到类别5, 拟合指标AIC、BIC、aBIC均逐渐减小, 模型4的Entropy值最大, 表示分类最准确。综合各指标, 我们选择模型4作为大学生样本的最佳模型。

同样, 我们将大学生样本的模型4中6个维度的得分导出, 将6个维度的T分数全部减去50后进行作图, 结果得到4个分类(如图3所示)。在4种类型中, 第一类人群在人情、人际触觉、和谐、传统性、节俭性以及纪律性维度上得分都较高, 占总体的39.40%。第二类人群在人情、人际触觉、和谐以及节俭维度上得分较低, 在传统性以及纪律性维度上得分较高, 占总体的10.30%。第三类人群除了传统性维度, 在其余5个维度上得分都较低, 占总体的11.70%。第四类人群在和谐维度上得分较高, 在人情、人际触觉、传统性、节俭性以及纪律性维度上得分较低, 占总体的38.60%。对比图1和图3, 我们不难看出, 两个样本的类别1和类别3最相似。尽管常模样本中类别2的纪律性的值为0.01, 趋近于0, 图中无法展示出来, 但我们还是可以看出常模样本和大学生样本的类别2实际上也有着相似的趋势。虽然类别4在两个样本中的得分上稍有差异。即常模样本中, 人情维度和人际触觉维度高于0; 学生样本中, 这两个维度低于0, 但这两个维度在两个样本中都十分趋近于0。所以, 我们认为大学生样本在人际关系性的6个子维度上的潜在剖面分析的模型与研究1中常模样本的潜在剖面模型十分相似, 可以相互验证。

表4 大学生样本潜在剖面模型拟合指标(N = 2580)

注:AIC, 艾凯克信息标准; BIC, 贝叶斯信息标准; aBIC, 校正贝叶斯信息标准; LMR LRT, 基于Lo-Mendell-Rubin的似然比检验; BLRT, 基于bootstrap的似然比检验。

图3 大学生样本人际关系性的潜在类别(N = 2580)

注:REN人情, SOC人际触觉, HAR和谐, T-M传统性, T-E节俭性, DIS 纪律性。

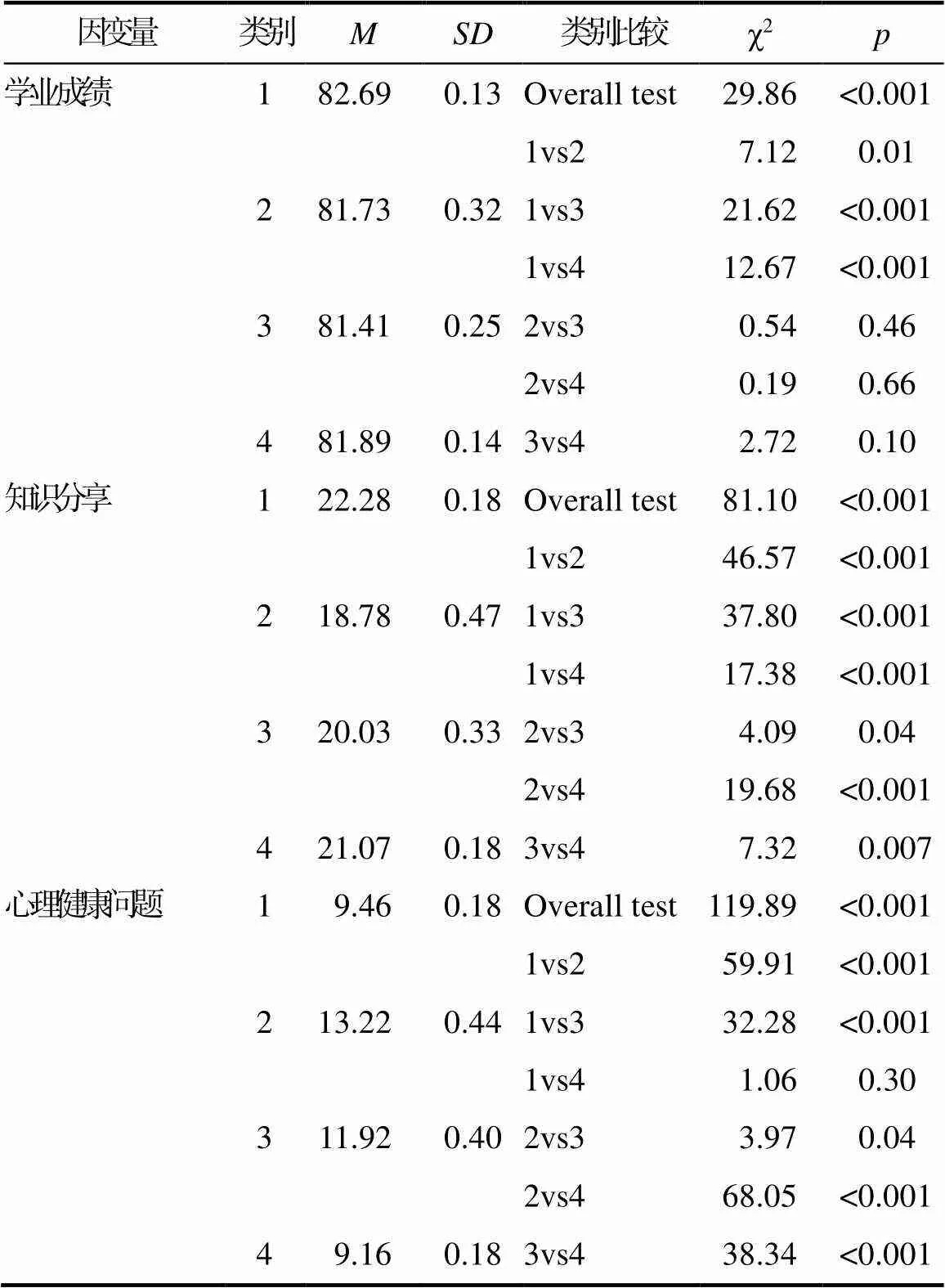

然后, 我们以不同组别为自变量, 分别以学业成绩、知识分享以及心理健康问题为因变量, 建立带有连续因变量的混合回归模型, 即带有连续因变量的潜在剖面分析。具体结果详见表5。

表5 带有连续因变量的混合回归模型(BCH) (N = 2580)

注:, 平均值;, 标准差; χ2, 模型卡方值。

由表5我们可以看出, 4个类别在学业成绩得分的均值分别是82.69、81.73、81.41、81.89, 总体差异显著(χ2(3) = 29.86,< 0.001)。其中, 类别1分别与其他3个类别对比, 均存在显著差异(χ2(3) = 7.12,= 0.01; χ2(3) = 21.62,< 0.001; χ2(3) = 12.67,< 0.001)。4个类别在知识分享得分的均值分别是22.28、18.78、20.03、21.07, 总体差异显著(χ2(3) = 81.10,< 0.001)。而且所有类别两两之间均存在显著差异(χ2(3) = 46.57,< 0.001; χ2(3) = 37.80,< 0.001; χ2(3) = 17.38,< 0.001;χ2(3) = 4.09,= 0.04;χ2(3) = 19.68,< 0.001; χ2(3) = 7.32,= 0.007)。4个类别在心理健康问题得分的均值分别是9.46、13.22、11.92、9.16, 总体差异显著(χ2(3) = 119.89,< 0.001)。其中, 类别1与类别4对比, 不存在显著差异(χ2(3) = 1.06,= 0.30), 其他类别两两之间均存在显著差异(χ2(3) = 59.91,< 0.001; χ2(3) = 32.28,< 0.001; χ2(3) = 3.97,= 0.04; χ2(3) = 68.05,< 0.001; χ2(3) = 38.34,< 0.001)。同时, 由于大学生知识分享行为可能受到智力因素、学业表现等因素的影响, 因此, 我们进一步对学业成绩进行了控制, 发现4个类别对知识分享的总体差异显著 ((3, 2483) = 27.77,< 0.001)。具体来说, 类别1分别与其他3个类别对比, 在知识分享上均存在显著差异(D1-2= 2.49,< 0.001;D1-3= 1.99,< 0.001;D1-4= 0.87,< 0.001)。

由4个类别在以上3种因变量上的得分的差异比较, 我们可以发现, 第一类别的人群的各项指标都显著好于其他三类人群。结果一方面验证本研究潜在剖面分析的合理性和意义, 另一方面也提示第一类别人群所具有的人格特征。

4.4 小结

首先, 在研究1探索性结果的基础上, 研究3用另外一个独立的样本证实了研究1的四分类模型, 进一步证实“外圆且内方”是中国人人际关系性人格特质的整体性表征。

从人际关系性的分类结果对学业成绩的预测来看, 外圆内方组(第一组)显著高于其他3组, 其他3组在学业成绩上的得分没有显著的差异。一方面, 这可能是由于外圆内方的个体比较自律、能够保持克制, 表现得与高责任心(Conscientiousness)的个体相类似。大量的研究证明, 责任心是预测个体学业成绩的一个重要人格因素(Noftle & Robins, 2007; O’Connor & Paunonen, 2007)。另外一方面, 也可能是由于外圆内方的个体在处理事情时比较圆融得体, 能形成良好的人际关系, 从而能更好地融入大学的学习环境。已有的研究表明, 青少年感知到的良好的人际关系或连接能够较好地预测他们对学习的投入和学业表现(Furrer & Skinner, 2003)。

在知识分享行为方面, 人际关系性的4个亚型两两之间均存在显著差异。其中外圆且内方的群体具有最多的同伴之间知识分享行为, 其次是外圆而内不方的个体。也就是说, 知识分享作为一种涉及到人际互动的亲社会行为(在工业组织心理学领域, 知识分享行为被视为一种典型的组织公民行为), 与“外圆”的人际取向关联更大。这一结果也与已有研究关于“关系取向”对知识分享行为有较大的影响的研究结论相符合(Huang et al., 2011)。

研究结果还显示, 外圆−内方组与外圆−内不方组的心理健康水平均显著地高于其他两组, 也就是说, 这两组均有较好的心理健康状态与较高的自我感知到的生活质量。无论“内方”指标的得分高低, 人情、人际触觉、和谐等“外圆”指标得分比较高的人, 就会具有较好的心理健康状态。在为人处事方面能够圆融应对、圆转如意的个体心理健康水平更高, 这可能与他们具有较高的灵活性有关。已有大量的研究表明, 个体的灵活性是心理健康的一个重要的前因变量(王平, 2015; Bond & Flaxman, 2006)。

总的来说, 外圆内方的个体在学业上能有更好的表现, 在心理健康水平上的表现更好, 并且表现出更多知识分享这类的亲社会行为。彰显了外圆内方的个体整体有更好的适应性, 并表现出更多的适应性行为, 这一结果很好地呼应了前人关于人际关系性人格特征的预测效度方面的研究成果(Kwong & Cheung, 2003)。

5 讨论

研究1、研究3均发现、且相互验证中国人人际关系性的外圆−内方行为模式的整体表征(见图4的示意)。

图4 人际关系性四分类模型

图中第一象限为外圆−内方型人格。这类人的行为与儒家文化意义上“外圆内方”的“君子”相符。他们在常模群体里的比例为42.10%, 在大学生群体里占39.40%。他们的典型特征显示为, 他们不仅在人情、和谐、人际触觉等测量待人接物方面的指标上得到高分, 体现“外圆”的特征, 而且在节俭性、传统性、纪律性等方面体现“克己复礼”的特征, 是为“内方”的一面。外圆内方、和而不同成为了一种典型的中国人做人方式, 这一研究结果也与彭泗清(1993)的研究发现相一致。

第二类人为外不圆−内方型。他们在常模群体里占10.70%, 在大学生群体里占10.30%。这类人比较迂腐, 他们的典型表现是谨小慎微、遵守传统、生活刻板而简朴, 体现了“内方”的一面; 但是, 他们为人处世则不圆融通融, 缺乏人际交往技能。这类人内在方正, 但是他们过于迂腐、教条、刻板, 遇到问题时一味“循礼”, 不懂得“智圆行方”。如果在这方面表现极端, 就会如宋襄公, 被毛泽东认为是“蠢猪式”仁义道德的人物(毛泽东, 1952)。儒家文化一方面强调外圆内方, 和而不同, 这些人可视为君子; 但是另外一方面, 儒家文化也容易导致迂腐的殉礼的悲剧, 外不圆−内方型的群体, 是为迂君子。这一类人群的存在也恰恰体现了孔子君子理论内涵的两重性(陈卫平, 2009)。

第三类人为外不圆−内不方型。他们在常模样本中占比为9.50%, 在大学生群体中占比为 11.70%。这类人具有“双面人”的倾向, 他们表里不一, 外方内圆(出自《后汉书·致恽传》:案延资性贪邪, 外方内员(圆), 朋党奸, 罔上害人)。这类人的极端表现就是, 表面上道貌安然, 不通人情, 内心却不方正, 蝇营狗苟。儒家强调“君子慎独”, 《礼记·中庸》一书云:“莫见乎隐, 莫显乎微, 故君子慎其独也。”慎独的人“诚于中, 形于外”。在《大学》原文中, 有一段话是这么说的, “小人闲居为不善”, 意思是小人平时喜欢做不好的事情, 当他见到慎独的人后, 却试图伪装自己, “掩其不善, 而着其善”。这与我们现在说的“双面人”内涵一致, 他们方圆对换, 表里不一, 外不圆内不方。

第四类人为外圆−内不方型。他们在常模样本中占比为37.70%, 在大学生群体中占比为 38.60%。这类人是圆熟的人, 他们灵活变通, 精明练达。他们的主要表现就是圆融通达, 能在社会交往方面如鱼得水, 但他们不懂得克制、不遵守纪律与传统, 有可能在利益诱惑或者强权压迫之下, 舍方就圆, 利用人情网络来获得自己的利益。这类人与林语堂先生在《中国人》描述的“圆熟”的中国人内涵一致, 林先生认为此等品性是消极的品性(Lin, 1935/1988)。“小人同而不和”, 这类人为了追求外在的和谐、圆融, 不克己, 不循礼。

除此之外, 我们还调查了200个白人样本, 研究结果显示:首先, 从人际关系性得分的总分及各维度的表现来看, 人际关系性这一人格特质作为一个文化特异性人格特征, 在中国人身上的表现更为凸显; 其次, 从潜在剖面分析的结果来看, 中西方群体的分类结果并不一样, 在中国人群中能较为清晰的反映出来的“外圆−内方”的四分类的潜在剖面, 并没有在西方样本中复现出来, 这一结果也体现人际关系性这一“外圆−内方”的潜在剖面的中国文化特异性(Cheung et al., 1996; Cheung et al., 2004)。

天下事穷则变, 变则通。外圆内方的君子人格特征本身包含“变”与“不变”的成分。外圆体现随势而变的圆融通达, 而内方则反应不变的内心操守与坚持。外圆内方既是中国人典型的日常行为方式, 也是危机状态下的某些群体的人格群像, 如许纪霖(1987)曾经分析近代中国知识分子的外圆内方的人格特征, 他指出“在风雨如磐的黑暗岁月里, 他们不乏抗争的义举, 但这抗争总是带有力度上的缓冲和节制; 他们在人格的天平上为把握正义和生存的平衡而艰难地度量着, 这就是中国知识分子外圆内方的双重人格。”正如“中国人应对历史危机的心理特征与行为表现”专栏征稿启事所述:“世界面临百年未有之大变局, 众国家、民族迷茫应给自己的后代传授或培养什么技能, 方可让我们的孩子在20年后仍有竞争力, 让下一代能安身立命”。本研究针对人际关系性因子进行了分析, 揭示了一个以“内−外”、“方−圆”为区分向度的四分类模型, 并且进一步利用大学生样本, 以学习成绩、知识分享与心理健康3个作为现代社会的适应性指标, 考察了中国文化密切相关的外圆内方(高人际关系性)这一人格特质在现代社会的生存价值, 证明了在当前社会背景之下, 外圆内方(高人际关系性)的个体在现代中国社会更具竞争力。

通过以上3个研究的初步分析, 我们可以看到, 外圆内方是中国人典型的、特异的行为模式。在中国人的行为模式中, 圆与方并不是绝对对立、水火不相容, 它们完全可以共处于一个统一体中, 互相包涵, 相得益彰, 表现出不同的整体人格, 具有外圆内方人格特征的个体在现代社会中也更具适应性, 也反映了中国传统的文化观念与中国人典型行为模式之间的自洽性。

6 研究的意义与启示

夫君子人格, 外圆而内方。在中国历史的漫长发展中, “君子”长期是中国人心目中的人格典范, 为中国人及其人生提供绵长有效的生存实践原则。“智圆行方, 外圆内方”一直被视作君子人格的重要特征。从理论上来说, 中国人个性测量表(CPAI)中揭示出来的中国人人际关系性的人格特征内涵, 应该比其名称所含有的“人际取向”要更加丰富。本研究利用多个样本分别进行探索与交互验证, 发现人际关系性或许可以更进一步表征为外圆与内方的结合, 揭示出“人际关系性”人格与儒家“外圆内方”的君子人格之间存在的内涵契合性; 同时, 我们在西方人群中的初步探索并没发现以“方−圆”与“内−外”进行划分的四维度剖面, 这凸显出外圆内方是中国人典型的行为方式, 具有中国文化的特异性; 本研究还进一步证明具有外圆内方的人格特征的个体在学业成绩、知识分享、心理健康等方面均有优势或者有更积极的表现。它凸显出与我国传统文化相适应的外圆−内方的人格特征也具有较高的现代社会的生存价值, 是使中华民族具有持续竞争潜质的重要内在精神。

从实践上来看, 我们应充分认识到文化相关的人格特征所具有的现实价值。2021年3月6日, 习近平总书记在看望参加全国政协会议的医药卫生界、教育界委员时强调:“教育, 无论学校教育还是家庭教育, 都不能过于注重分数。分数是一时之得, 要从一生的成长目标来看。如果最后没有形成健康成熟的人格, 那是不合格的。”华夏文明绵延几千年而未在世界风云突变的大气候中断流, 也印证了中国传统的文化观念与中国人典型行为模式之间的自洽性。在青少年人格培养与教育时, 我们要有充分的文化自信, 要充分意识到我们千百年来一直推崇的君子人格到现代社会依然具有的适应性, 整体上来说, 具有高人际关系性人格(外圆内方)的人会有更好的表现。因此, 在实践的过程中, 我们要充分注意人际关系性具有外圆与内方的双重性, 不可偏废。内方是为人之根本, 外圆显处事之灵活。另外, 在充分认识到“小人”不可取的同时, 也要充分意识到儒家倡导的君子人格可能存在的两面性。我们既要避免单纯强调“内方”, 造就出只方不圆的“迂君子”, 或单纯强调“外圆”, 造就舍方就圆的“圆熟的人”; 还要在教育过程中, 避免造成内不方外不圆的“双面人”。只有外圆与内方在个体身上实现人格的完整统一, 圆融而不圆滑, 方正而不刻板传统文化中所倡导的积极品质才能在现代社会发挥出更大的价值。

7 研究局限与进一步研究

通过多个样本的分析, 本研究揭示, CPAI-2中所测量的中国人的人际关系性可进一步分解为内在的克制守礼与外部的和谐圆融, 契合儒家“外圆内方”的君子人格的整体表征; 进一步的分析还显示, 具有外圆内方特征的个体更具适应性。但是本研究仍然存在如下不足可供进一步思考。

其一, 本研究关注的是中国人人际关系性的潜在分类情况, 并依据“外圆”与“内方”两个维度得分的高低进行人群亚型的细分, 但部分维度(如传统性、节俭性)的指标, 在某些亚组上还有一些偏移。提示我们在未来的研究中需要更细致的关注, 传统性的某些测量指标是否伴随着社会的现代化进程存在着项目功能差异, 从而导致这一结果的细微偏移。其二, 本研究基于大学生样本提供的三个方面(学业成绩、同伴间的知识分享与心理健康)的研究结果, 支持了外圆内方人格品质的适应性价值, 但外圆内方这一人格品质的价值还有待在更广泛的人群与更多的指标上进行发掘。

其二, 虽然众多的历史典籍与人物故事都凸显了高外圆内方个体在不同时代的生存价值。在本研究中, 我们将“世界面临百年未有之大变局”当作一个整体的危机或压力情境, 利用大学生样本探讨人际关系性在这一大背景下的适应性问题。未来的研究可以进一步探究不同的危机情境下外圆内方个体的表现, 以确定高人际关系性个体所表现出来的竞争力是否具有跨情境的一致性。

其三, 正如杨中芳所说的“一些当代新儒家从哲学观点对儒家思想的现代意义的诠释, 是非常值得我们本土心理学研究者汲取灵感的资源” (杨中芳, 2008)一样, 我们未来也需要在社会发展与学术观点更新的互动的过程中不断的去发掘与修正外圆内方的人格特质的现代意涵与测量。

Asparouhov, T., & Muthén, B. (2014)..Web note 21. Retrieved December 11, 2019, from https://www.statmodel.com/examples/webnotes/webnote21.pdf

Berry, J. W. (1969). On cross-cultural comparability.,(2), 119–128.

Berry, J. W. (1989). Imposed etics-emics-derived etics: The operationalization of a compelling idea.,(6), 721–735.

Bond, F. W., & Flaxman, P. E. (2006). The ability of psychological flexibility and job control to predict learning, job performance, and mental health.,(1-2), 113–130.

Chamorro-Premuzic, T., & Furnham, A. (2003). Personality predicts academic performance: Evidence from two longitudinal university samples.,(4), 319–338.

Chen, D. B. (2010). Being externally round and internally square with firmness and softness balanced: The ideal personality modeled by the zhouyi.(6), 72–79.

[陈代波. (2010). 外圆内方, 刚柔相济——试论《周易》塑造的理想人格模式.(6), 72–79.]

Chen, W. P. (2009). Duality of Confucius' gentleman (Junzi) theory.(4), 17–24.

[陈卫平. (2009). 孔子君子论理论内涵的两重性.(4), 17–24.]

Cheung, F. M., Cheung, S. F., & Fan, W. Q. (2013). From Chinese to cross-cultural personality assessment: A combined emic-etic approach to the study of personality in culture. In M. J. Gelfand, Y. Y. Hong, & C. Y. Chiu (Eds.).(Vol.3pp. 117−178). Oxford, UK: Oxford University Press.

Cheung, F. M., Cheung, S. F., & Leung, F. (2008). Clinical utility of the Cross-Cultural (Chinese) Personality Assessment Inventory (CPAI-2) in the assessment of substance use disorders among Chinese men.,(2), 103–113.

Cheung, F. M., Cheung, S.-F., & Zhang, J. X. (2004). What is “Chinese” personality?Subgroup differences in the Chinese Personality Assessment Inventory (CPAI-2).,(4), 491–499.

Cheung, F. M., Cheung, S. F., Zhang, J., Leung, K., Leong, F., & Yeh, K. H. (2008). Relevance of openness as a personality dimension in Chinese culture: Aspects of its cultural relevance.,(1), 81–108.

Cheung, F. M., Leung, K., Fan, R. M., Song, W. Z., Zhang, J. X., & Zhang, J. P. (1996). Development of the Chinese personality assessment inventory.,(2), 181–199.

Cooper, P., Osborn, M., Gath, D., & Feggetter, G. (1982). Evaluation of a modified self-report measure of social adjustment.,(1), 68–75.

Cui, H., & Wang, D. F. (2003). The confirmation of Chinese personality structure and the result of adjective ratings.(2), 89–95.

[崔红, 王登峰. (2003). 中国人人格结构的确认与形容词评定结果.(2), 89–95.]

Cui, H., & Wang, D. F. (2007).Chinese personality and mental health.(2), 234–240.

[崔红, 王登峰. (2007). 中国人的人格与心理健康.,(2), 234–240.]

Dai, G. B. (1999). Mutual complementarity and enlightenment of Confucian and Taoist ideal personality.(3), 59–62.

[戴桂斌. (1999). 儒道理想人格的会通互补及其启示.(3), 59–62.]

de Vries, R. E., van den Hooff, B., & de Ridder, J. A. (2006). Explaining knowledge sharing: The role of team communication styles, job satisfaction, and performance beliefs.,(2), 115–135.

Enochs, W. K., & Roland, C. B. (2006). Social adjustment of college freshmen: The importance of gender and living environment.,(1), 63–73.

Fang, M. (2004). Consciousness of personality and consciousness of culture: On the contemorary value of personality of a noble man defined in Chinese traditional culture.(1), 38–44.

[方铭. (2004). 人格自觉与文化自觉——兼论中国传统文化中君子人格的现代价值.,(1), 38–44.]

Feng, L. A. (2007). Confucius' shaping of the nation's ideal “square internally and round externally” personality.(4), 23–35.

[冯立鳌. (2007). 孔子对民族“内方外圆”理想人格的塑造.(4), 23–35.]

Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance.,(1), 148–162.

Ge, L. J. (1995).. Shenyang, China: Liaoning Normal University Press.

[葛鲁嘉. (1995).. 沈阳:辽宁师范大学出版社.]

Ge, X. Y., & Hou, Y. B. (2019).(Abstract). Abstracts of the 22nd National Psychological Academic Conference(pp.1168–1169). Hangzhou, China.

[葛枭语, 侯玉波. (2019).(摘要). 第二十二届全国心理学学术会议摘要集(pp.1168–1169). 杭州]

Goldberg, D., & Williams, P. (1988).Windsor, UK: NFER-Nelson.

Gupta, B. (2008). Role of personality in knowledge sharing and knowledge acquisition behaviour.,(1), 143–149.

Hu, Y. X. (1991). The origin of the Chinese other-oriented character.(2), 67–71.

[胡月星. (1991). 中国人性格的他人取向性探源.(2), 67–71.]

Huang, Q., Davison, R. M., & Gu, J. B. (2011). The impact of trust, guanxi orientation and face on the intention of Chinese employees and managers to engage in peer‐to‐peer tacit and explicit knowledge sharing.,(6), 557–577.

Jiao, L. Y., Yang, Y., Xu, Y., Gao, S. Q., & Zhang, H. Y. (2019). Good and evil in Chinese culture: Personality structure and connotation.(10), 1128–1142.

[焦丽颖, 杨颖, 许燕, 高树青, 张和云. (2019). 中国人的善与恶:人格结构与内涵.,(10), 1128–1142.]

Kwong, J. Y. Y., & Cheung, F. M. (2003). Prediction of performance facets using specific personality traits in the Chinese context.,(1), 99–110.

Laursen, B., & Hoff, E. (2006). Person-centered and variable-centered approaches to longitudinal data.(3), 377–389.

Liang, S. M. (2008).. Shanghai, China: Shanghai People's Publishing House.

[梁漱溟. (2008).. 上海:上海人民出版社.]

Liao, Y. G., He, W., & Wu, Z. Z. (2017). A meta-analysis of the relationship between personality dimensions in EPQ and mental health.(2), 342–346+314.

[廖友国, 何伟, 吴真真. (2017). EPQ人格维度与中国人心理健康关系及其影响因素的元分析.,(2), 342–346+314. ]

Lin, R. S. J., & Hsiao, J. K. (2014). The relationships between transformational leadership, knowledge sharing, trust and organizational citizenship behavior.,(3), 171– 174.

Lin, Y. T. (1988).(Z. D. Hao, & Y. H. Shen, Trans.). New York: Reynal & Hitchcock. (Original work published 1935)

[林语堂. (1988).(郝志东, 沈益洪译). 杭州: 浙江人民出版社.]

Mai, Y. J., & Wen, Z. L. (2013). Exploratory structural equation modeling (ESEM): An integration of EFA and CFA.(5), 934–939.

麦玉娇, 温忠麟. (2013). 探索性结构方程建模(ESEM): EFA和CFA的整合.,(5), 934–939.

Mao, Z. D. (1952).Beijing, China: People's Publishing House.

[毛泽东. (1952).. 北京:人民出版社.]

Marsh, H. W., Lüdtke, O., Trautwein, U., & Morin, A. J. S. (2009). Classical latent profile analysis of academic self- concept dimensions: Synergy of person-and variable-centered approaches to theoretical models of self-concept.,(2), 191–225.

Matzler, K., Renzl, B., Müller, J., Herting, S., & Mooradian, T. A. (2008). Personality traits and knowledge sharing.,(3), 301–313.

Noftle, E. E., & Robins, R. W. (2007). Personality predictors of academic outcomes: Big five correlates of GPA and SAT scores.(1), 116–130.

Nylund, K. L., Asparouhov, T., & Muthén, B. O. (2007). Deciding on the number of classes in latent class analysis and growth mixture modeling: A monte carlo simulation study.(4), 535–569.

O’Connor, M. C., & Paunonen, S. V. (2007). Big Five personality predictors of post-secondary academic performance.,(5), 971–990.

Pei-Lee, T., Chen, C. Y., Chin, W. C., & Siew, Y. Y. (2017). Do the big five personality factors affect knowledge sharing behaviour? A study of Malaysian universities.,(1), 47–62.

Peng, S. Q. (1993). The concept analysis of Chinese "being a person".(2), 277–313.

[彭泗清. (1993). 中國人“做人”的概念分析.(2), 277–313.]

Poropat, A. E. (2009). A meta-analysis of the five-factor model of personality and academic performance.,(2), 322–338.

Roth, P. L., BeVier, C. A., Switzer III, F. S., & Schippmann, J. S. (1996). Meta-analyzing the relationship between grades and job performance.,(5), 548–556.

Smith, A. H. (2007).(W. F. Liu, & X. Y. Liu, Trans.). Shanghai, China: North-China Herald. (Original work published 1890)

[明恩溥. (2007).(刘文飞, 刘晓旸译). 上海: 上海三联书店.]

Tang, S. J., & Guo, Y. Y. (2015). The structure of Chinese Machiavellian personality and questionnaire development.(1), 72–77.

[汤舒俊, 郭永玉. (2015). 中国人厚黑人格的结构及其问卷编制.(1), 72–77.]

Triandis, H. C., Malpass, R. S., & Davidson, A. R. (1971). Cross-cultural psychology., 1–84.

Vermunt, J. K., & Magidson, J. (2002)..,, 89–106.

Wang, M. C., & Bi, X. Y. (2018). Regression mixture modeling: Advances in method and its implementation.(12), 2272–2280.

[王孟成, 毕向阳. (2018). 回归混合模型: 方法进展与软件实现.(12), 2272–2280.]

Wang, P. (2015). Psychological flexibility as a protective factor for mental health.(2), 62–69.

[王平. (2015). 心理灵活性:心理健康的保护性要素.(2), 62–69.]

Wang, Q. Y. (2008). A semantic analysis of the concept of being a man.,(6), 70–74.

[王青原. (2008). 中国人日常语汇中的“做人”概念.,(6), 70–74.]

Xia, L. X., & Huang, X. T. (2006). Survey of self - supporting of adolescent students.(1), 15–18.

[夏凌翔, 黄希庭. (2006). 青少年学生自立的初步调查.(1), 15–18.]

Xia, L. X., & Huang, X. T. (2008). Development of the Self-supporting Personality Scale for Adolescent Students.(5), 593–603.

[夏凌翔, 黄希庭. (2008). 青少年学生自立人格量表的建构.(5), 593–603.]

Xu, J. L. (1987). Round outside and square inside: The dual personality of modern Chinese intellectuals.(5), 58−63.

[许纪霖. (1987). 外圆内方: 近代中国知识分子的双重人格., (5), 58−63. ]

Xu, S. A., & Zhang, J. J. (2010). Exploration on the personality structure of a man of noble character and integrity of Confucianist.(8), 90–96.

[许思安, 张积家. (2010). 儒家君子人格结构探析.(8), 90–96.]

Yang, C. C. (2006). Evaluating latent class analysis models in qualitative phenotype identification.(4), 1090–1104.

Yang, K. S. (1986). Chinese personality and its change. In M. H. Bond (Ed.),(pp. 106–170). Hong Kong: Oxford University Press.

Yang, Z. F. (2008). A local framework for studying Chinese character., 223–251.

[杨中芳. (2008). 研究中国人性格的一个本土架构., 223–251.]

Yu, C. P., & Chu, T. H. (2007). Exploring knowledge contribution from an OCB perspective.,(3), 321–331.

Zhang, J. T., Jiao, C., & Zhang, M. Q. (2010). Application of latent class analysis in psychological research.(12), 157–164.

[张洁婷, 焦璨, 张敏强. (2010). 潜在类别分析技术在心理学研究中的应用.(12), 157–164.]

Zhang, J. X., & Zhou, M. J. (2006). Searching for a personality structure of Chinese: A theoretical hypothesis of a six factor model of personality traits.(4), 574–585.

[张建新, 周明洁. (2006). 中国人人格结构探索——人格特质六因素假说.(4), 574–585.]

Zhang, Q. H., & Tong, C. Z. (2016). Knowledge sharing in organization: Theory basis, research review and directions.(17), 6–13+22.

[张庆红, 仝嫦哲. (2016). 组织中的知识分享: 理论基础、研究综述与展望., (17), 6–13+22.]

Round outside and square inside: The latent profile structure and adaptability of Chinese interpersonal relatedness

ZHOU Mingjie1,2, LI Fugui1,2, MU Weiqi1,2, FAN Weiqiao3, ZHANG Jianxin1,2, ZHANG Miaoqing4

(1CAS Key Laboratory of Mental Health, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China) (2Department of psychology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China) (3Department of psychology, Shanghai Normal University, Shanghai 200234) (4The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong 999077, China)

What is Chinese personality? This question has long attracted the interest of researchers. Joint factor analyses of the Chinese Personality Assessment Inventory (CPAI), which was generated using a combined emic-etic approach, and the NEO-FFI, which measures western-derived Big Five personality factors, produced six factors. These correspond to the five factors from the Big Five Model plus an Interpersonal Relatedness factor (IR). These six factors constitute the “Big Six” personality structure that describes and explains Chinese personality or behavior. IR is a culturally specific personality dimension that is closely related to traditional Chinese culture. The existence of IR has been confirmed by a large number of studies, but its connotations need to be further explored and refined. This paper discussed the subtypes of the Chinese IR personality trait from a quantitative perspective and further explored which subtype of IR was more adaptive.

The study adopted a “person-centered approach” to reveal the overall nature of IR in Chinese people. In Study 1, 1911 participants of the CPAI-2 normative sample were analyzed with latent profile analysis (LPA) in terms of six dimensions of IR – Ren Qing (Relationship Orientation), Harmony, Interpersonal Sensitivity, Discipline, Thrift vs. Extravagance, and Traditionalism vs. Modernity – to explore the potential subtypes of IR. In Study 2, 200 white people were investigated to explore the latent profile structure of Interpersonal Relatedness in non-Chinese people. In Study 3, 2580 juniors from a comprehensive university were investigated to verify the potential structure of IR obtained in Study 1. The LPA method with outcome variables (BCH method) was used to investigate the social adaptability of different subtypes of college students in the potential structure of IR in terms of academic performance, knowledge sharing behavior, and mental health.

The results of Study 1 showed that the fourfold classification model of IR had the best fitting index. The fourfold classification model was specifically composed of high and low scores of “round outside” (including three potential personality constructs of Ren Qing, Harmony, and Interpersonal Sensitivity) and “square inside” (including three potential personality constructs of Discipline, Thrift vs. Extravagance, and Traditionalism vs. Modernity). The four subtypes were “gentlemen” who were round outside and square inside, pedantic persons who were non-round outside and square inside, two-faced persons who were non-round outside and non-square inside, and hypocrites who were round outside and non-square inside. The fourfold classification model showed that the latent profile structure of the Chinese IR personality trait involved the dialectical unity of “round outside” and “square inside.” The results of Study 2 showed that the latent profile structure of the four categories of “round outside and square inside” did not appear in the Western samples, which reflected the Chinese cultural specificity of the “round outside and square inside” latent profile of Interpersonal Relatedness. The results of Study 3 verified the fourfold classification model of Study 1. The results of BCH in Study 3 found that among the four subgroups, the subgroup of “round outside and square inside” had better academic performance, higher levels of mental health, and more knowledge sharing behaviors, which indicated that this subgroup was the most adaptable in modern society.

The results are discussed in relation to traditional Chinese culture, especially regarding the characteristics of the Confucian “gentleman personality”. The research provides a rich historical context and insight into the applicability to the contemporary life of the dialectical and unified “round outside and square inside” behavior mode of contemporary Chinese people.

personality, Interpersonal Relatedness, round outside and square inside, latent profile analysis

2020-08-18

*国家自然科学基金项目(71774156)资助。

张建新, E-mail: zhangjx@psych.ac.cn

B849: C91

——工程地质勘察中,一种做交叉剖面的新方法