疫情防控常态化期间温州一线医务人员心理健康状况及影响因素

宋羽雅,赖炘懿,林洁

温州医科大学,浙江 温州 325035,1.组织部;2.精神医学学院;3.公共卫生与管理学院

随着新冠肺炎疫情进入防控常态化阶段,一线医务人员为满足疫情防控与医疗卫生需求,需要长期处于长时间、高强度的工作环境;同时他们亦是特殊易感人群,时刻面对高暴露风险等强大的心理应激源[1-2],因此,有必要关注一线医务人员随疫情变化而产生的心理反应慢性化发展[3-4],以便保障其心理健康与医疗卫生服务质量。大量研究发现,一线医务人员容易在抗击疫情过程中出现各种适应不良,产生倦怠、恐惧、焦虑、抑郁等多种消极情绪与出现失眠、躯体化症状等问题[3-5]。其中,焦虑和抑郁最为常见;同时,相较其他职业人群,我国医务群体睡眠问题亦更为严重[6-8]。

一线医务人员的心理健康受到疫情与心理因素等的多方面影响。疫情相关因素包括,由疫情导致的医务人员职业压力的上升(如过度劳累)[1-2,9-10]以及相应保护因素的作用(如充足的医疗资源)[12]。在心理因素上,最常提及良好的家庭、伙伴、同事关系与支持[9,11-12]。然而,目前的研究多集中于疫情暴发时一线抗疫人员的心理健康(如2020年1—3月)且测评诊断工具多样化[1-11],尚需更新与补充疫情常态化时期的相关研究[13]。综上,本研究拟探讨新冠疫情防控常态化期间温州地区一线医务人员心理健康状况及影响因素,为保障医务人员职业劳动的心理健康、制定相应有效措施提供实证依据。

1 对象和方法

1.1 研究对象 选取疫情防控常态化期间浙江省温州市驰援上海或参与本地核酸检测、方舱医院的一线医务人员。采用方便取样方法,于2022年3—4月邀请符合条件者通过问卷星平台(https∶//www.wjx.cn/)填写在线问卷,受试医务人员提交问卷即表明同意参与。共回收581 份问卷,剔除作答时间在2 min以内和30 min以上的不认真作答问卷23份,最后得到有效问卷558份,有效率为96.04%。

1.2 研究工具

1.2.1 影响因素

1.2.1.1 人口学信息调查:包含性别、年龄、学历、职务、工作年限、身体状况等。

1.2.1.2 工作压力量表:采用ZHANG等[10]编制的工作压力量表评定一线医务人员疫情防控常态化期间的工作压力(强度、时长、难度、风险度)。采用李克特5点计分(1=“极低”,5=“极高”),分数范围为4~20分,总分越高表示工作压力越大。该量表在中国抗疫医务人员中的信效度良好[10]。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.84。

1.2.1.3 社会支持量表:采用ZOU等[9]编制的社会支持量表对一线医务人员疫情防控常态化期间得到的支持情况(分别源自家人、朋友、领导、同事、心理健康工作者的支持)进行评分。采用李克特5点计分(1=“几乎没有”,5=“非常多”),分数范围为5~25分,总分越高表明得到支持的水平越高。经验证,该量表适用于中国抗疫医务人员[9]。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.82。

1.2.1.4 工作-家庭冲突问卷:本参考KIM等[14]研究修订并编制一个条目的工作-家庭冲突问卷(条目内容:您感觉工作和家庭之间存在冲突吗?)以评估一线医务人员疫情防控常态化期间工作与家庭之间冲突的程度。采用李克特5点计分(1=“没有”,5=“一直有”),得分越高表明感受到来自工作与家庭的冲突越严重。

1.2.2 心理健康状况

1.2.2.1 焦虑-抑郁量表:抑郁-焦虑-压力量表简版(the depression anxiety stress scale,DASS-21)由LOVIBOND等[15]编制,其中文版由龚栩等[16]修订。本研究采用其中的焦虑和抑郁分量表评估一线医务人员疫情防控常态化期间的焦虑和抑郁情绪。2个分量表各含7个条目,采用李克特4点计分(0=“不符合”,3=“总是符合”),得分越高预示该症状越严重。DASS-21在国内研究中信效度较好[17]。本研究中,焦虑和抑郁分量表的Cronbach’s α系数均为0.89。

1.2.2.2 失眠量表:采用MORIN[18]编制、白春杰等[19]修订的失眠严重程度指数量表(insomnia severity index,ISI)评估一线医务人员疫情防控常态化期间失眠的严重情况。包含7个条目,采用李克特5点计分(0=“无/很满意/没有干扰/没有”,5=“极重度/很不满意/很多干扰/很多”),分数范围为0~28分,总分越高表明失眠越严重。已有研究证实,该量表在中国使用的信效度较好[20]。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.93。

1.3 统计学处理方法 采用SPSS22.0进行统计分析,正态分布计量资料采用±s表示,非正态分布用M(P25,P75)表示。采用方差分析和非参数检验比较变量差异;采用Spearman相关分析探讨工作压力、社会支持、工作-家庭冲突、焦虑、抑郁与失眠等变量间的相关性;采用Pearson相关性分析结果探讨年龄与焦虑、抑郁及失眠得分的相关性;采用逐步线性回归分析焦虑、抑郁和失眠的影响因素。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 人口学基本情况 在558名一线医务人员中,男性146人(26.16%),女性412人(73.84%);年龄18~63岁,平均(32.72±8.49)岁;大专及本科学历474人(84.95%),硕士学历83人(14.87%),博士学历1人(0.18%);护士295人(52.87%),医师170人(30.47%),技师93人(16.67%);工作年限≤3年131人(23.48%),>3~5年124人(22.22%),>5~10年93人(16.67%),>10年210人(37.63%);自我报告身体状况优秀的131人(23.48%),良好305人(54.66%),一般110人(19.71%),较差12人(2.15%)。

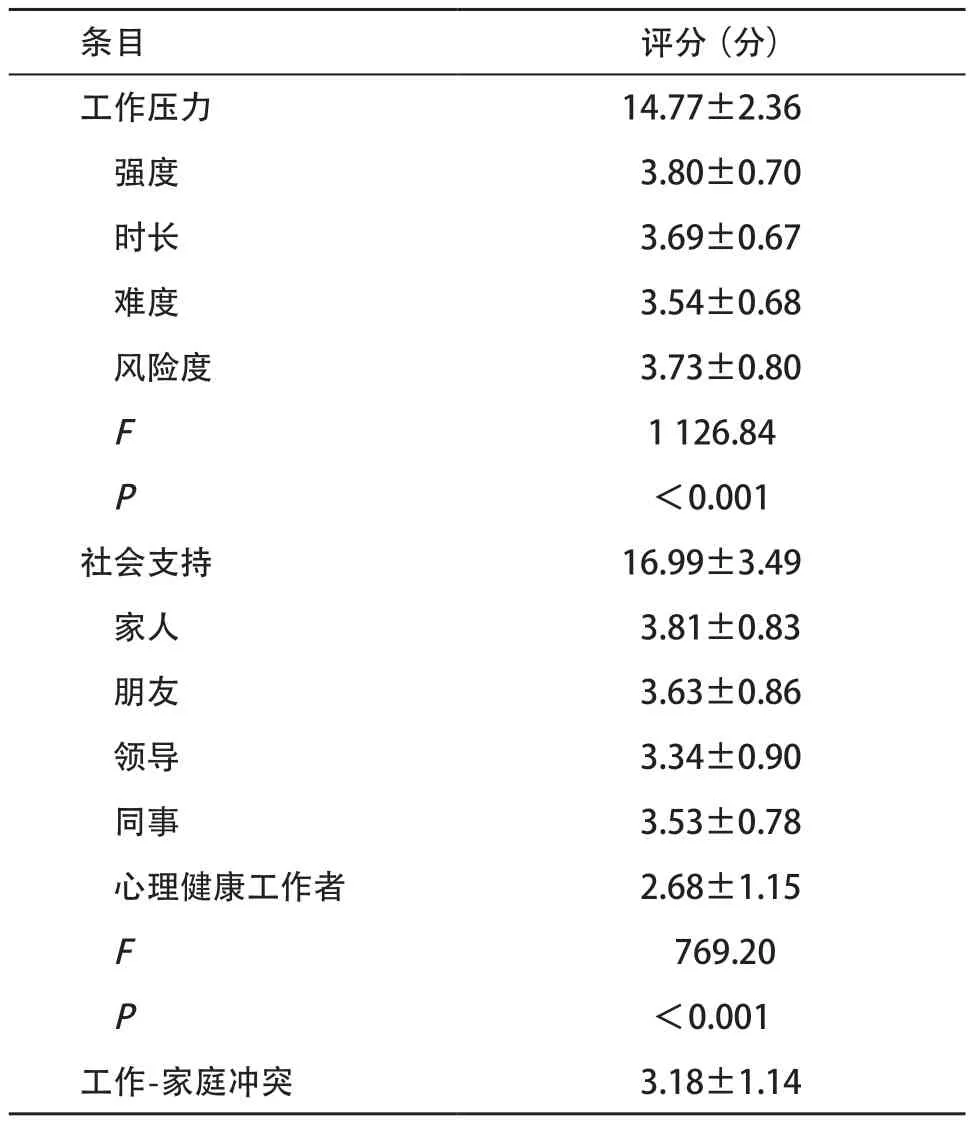

2.2 一线医务人员的工作情况、社会支持与工作-家庭冲突评分 疫情防控常态化期间,受邀调查的一线医务人员认为其工作强度较高,工作难度较低(F=1 126.84,P<0.001)。在社会支持方面,来自家人的支持水平最高,来自心理健康工作者的支持水平最低(F=769.20,P<0.001)。在工作与家庭的冲突上,大部分医务人员都感受到一定程度的工作-家庭冲突。见表1。

表1 一线医务人员的工作压力、社会支持和工作-家庭冲突评分(n=558)

2.3 一线医务人员的焦虑、抑郁、失眠症状 558名一线医务人员的焦虑症状检出率为50.18%,抑郁症状检出率为48.75%,失眠症状检出率为63.80%。具体见表2。

表2 一线医务人员焦虑、抑郁、失眠症状的检出情况(n=558)

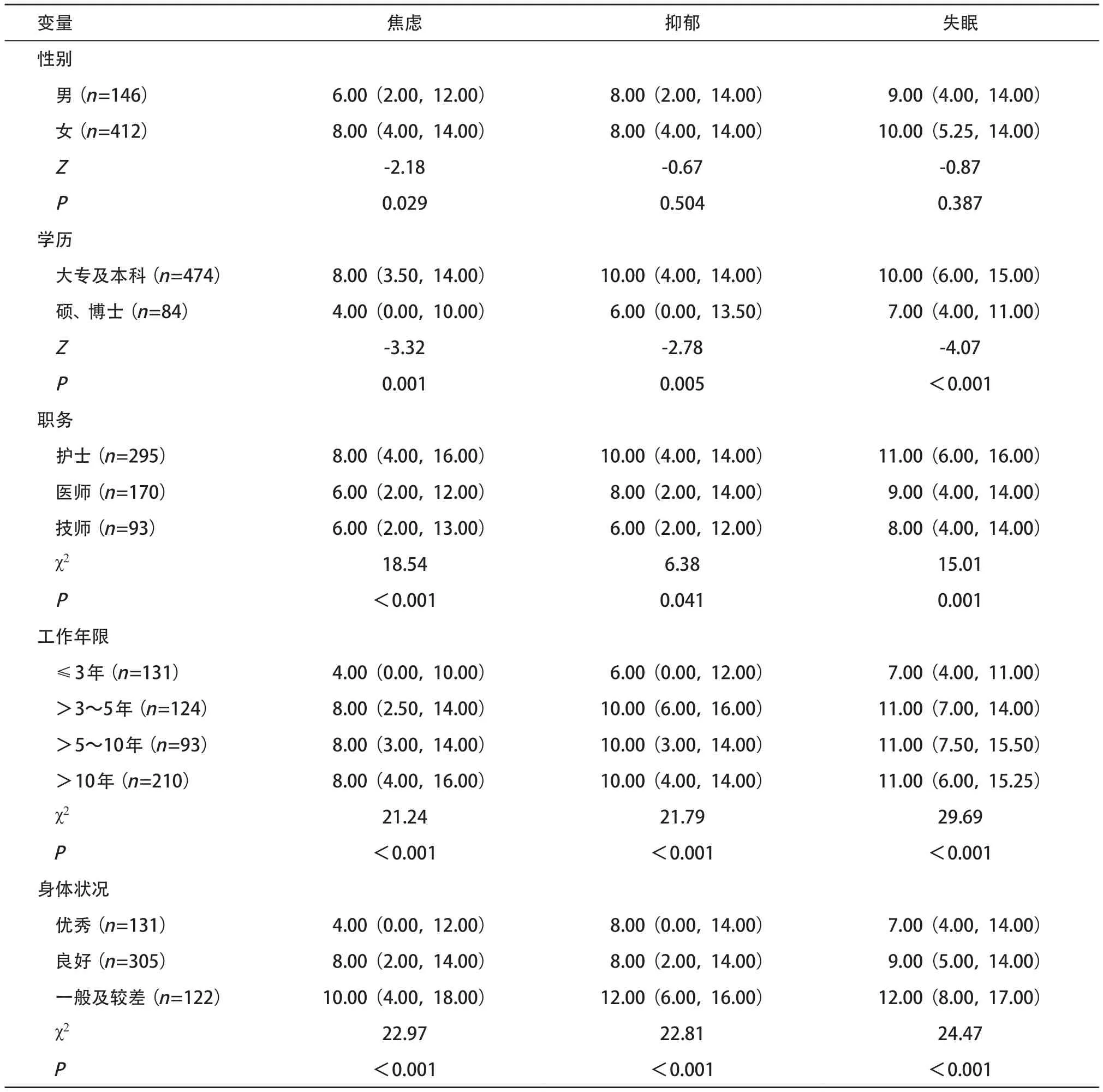

2.4 一线医务人员的焦虑、抑郁、失眠症状与人口学差异分析 将人口学变量中分布较少(研究生学历、身体状况的一般与较差者)的分组合并后,检验一线医务人员心理状况的人口学差异。Pearson相关性分析结果显示,一线医务人员的年龄与焦虑(r=0.07,P=0.16)、抑郁(r=0.04,P=0.41)及失眠得分(r=0.07,P=0.10)相关性不显著;女性一线医务人员的焦虑水平显著高于男性(P<0.05);大专及本科学历者的焦虑(P<0.01)与抑郁(P<0.01)较高,失眠(P<0.001)愈多;护士的焦虑(P<0.001)、抑郁(P<0.05)和失眠(P<0.01)较其他一线医务人员更严重;工作3年及以下的一线医务人员的焦虑(P<0.001)、抑郁(P<0.001)以及失眠状况(P<0.001)都更低;身体状况越差者的焦虑(P<0.001)、抑郁(P<0.001)水平更高,失眠(P<0.001)状况更严重。见表3。

表3 一线医务人员焦虑、抑郁、失眠得分的人口学差异[M(P25,P75)]

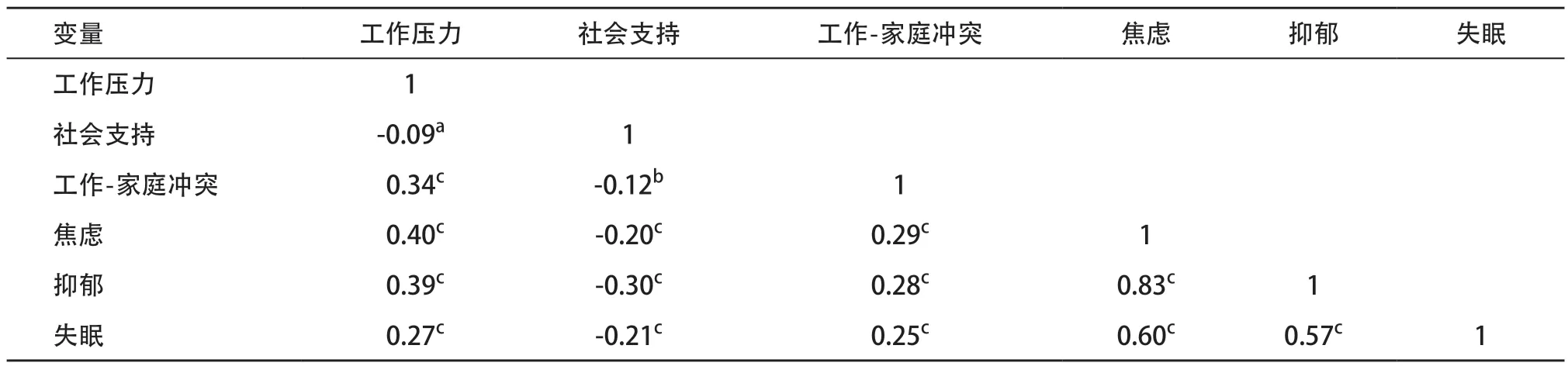

2.5 一线医务人员的焦虑、抑郁、失眠症状的相关分析与回归分析 Spearman相关分析结果显示,所有变量间均有相关性;其中,焦虑、抑郁、失眠三者之间呈显著正相关(P<0.001),并都与工作压力(P<0.001)和工作-家庭冲突(P<0.001)呈正相关,与社会支持呈负相关(P<0.001),见表4。

表4 一线医务人员心理健康状况各变量的相关性

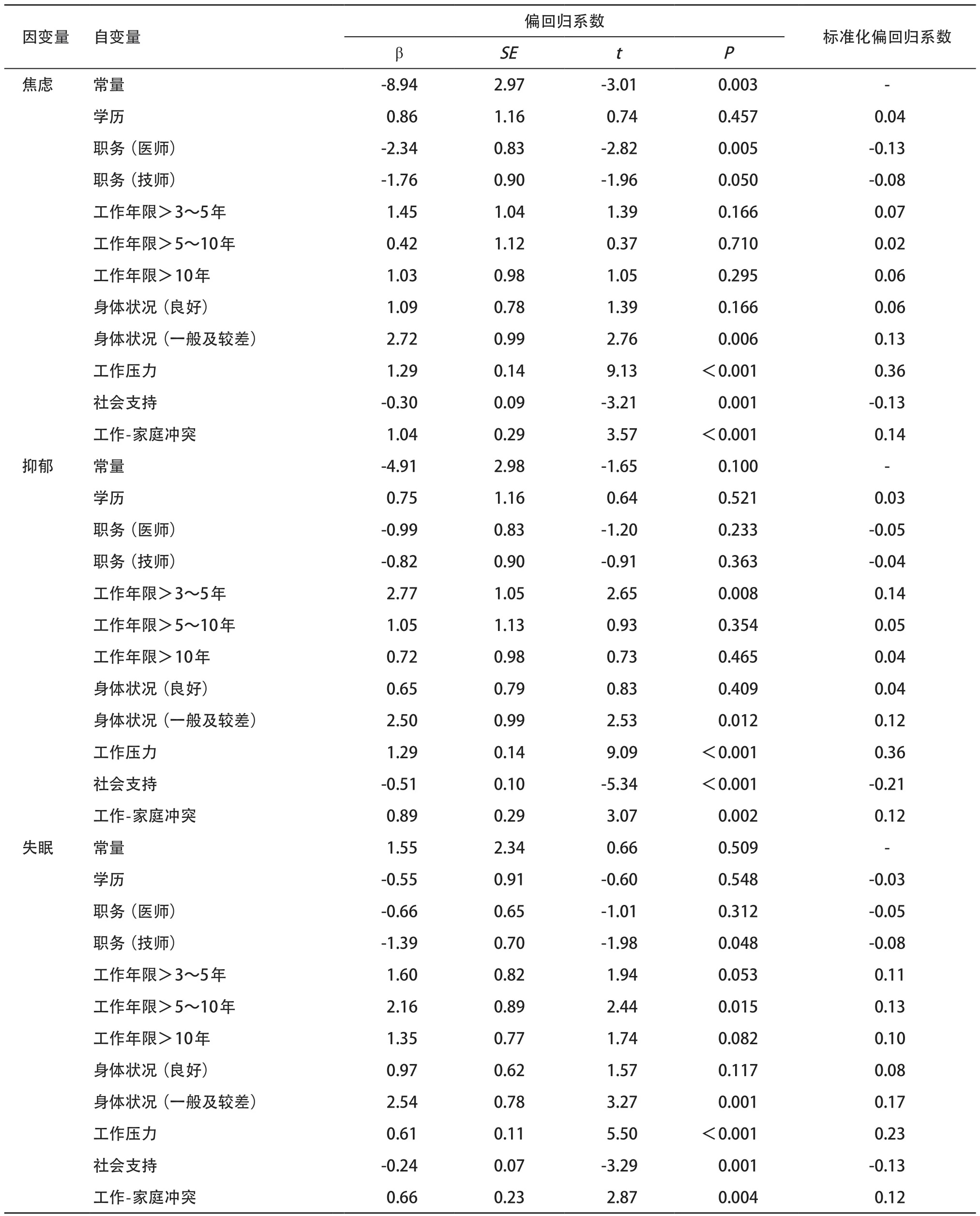

以焦虑、抑郁、失眠为因变量,以人口学变量、工作压力、社会支持、工作-家庭冲突为自变量,进行逐步线性回归分析。首先,方差膨胀系数VIF值介于1.14~2.37,不存在多重共线性问题。进一步分析发现,以焦虑为因变量时,护士、一般及较差的身体状况的影响达显著性水平;工作压力、社会支持与工作-家庭冲突被纳入回归方程,其中社会支持系数为负向,其余为正向,所有自变量可解释焦虑得分变异的25.30%。将抑郁作为因变量,工作年限为>3~5年、一般及较差的身体状况存在显著性影响;工作压力、社会支持和工作-家庭冲突纳入回归方程,仅社会支持系数为负向,其余为正向,可解释抑郁得分变异的27.02%。选择失眠得分为因变量,护士、工作年限为>5~10年、一般及较差的身体状况呈显著性影响;工作压力、社会支持与工作-家庭冲突纳入回归方程,社会支持系数为负向,其余为正向,纳入的自变量解释了失眠得分变异的18.49%。见表5。

表5 一线医务人员焦虑、抑郁、失眠影响因素的回归分析

3 讨论

3.1 疫情防控常态化期间一线医务人员的心理健康状况 本研究发现一线医务人员的焦虑、抑郁与失眠的检出率(50.18%、48.75%、63.80%)均高于以往温州地区的研究(41.2%~49.3%、31.3%~35.2%、39.1%%~46.7%)[7,9-10],但焦虑和抑郁低于武汉地区(20.1%~60.14%、12.7%~73.91%)[6]。检出率的差异可能来自于:①时空的差异。上述研究皆于疫情暴发时期(2020年1—3月)取样,同时武汉是当时疫情最严重的地区;此外,本研究采样时为疫情防控常态化时期却正逢温州市苍南县出现本土阳性病例。有综述反映全球范围也存在显著的异质性,疫情期间新加坡医务人员焦虑患病率为7%,意大利高达57%;新加坡的抑郁患病率为9%,而中国达51%[12]。②方法与表述的差异。各研究中样本量、使用的评估工具、数据分析方法的不同以及数据报告的格式也会影响结果[6,9]。如有研究会将轻度和中度症状数据分别呈现,有的只作轻度与重度的区分[6]。本研究中,三者检出率较高的结果可能说明当零星、反复出现本土疫情时,医务人员在保证日常防控工作顺利开展的基础上,仍需及时落实紧急排查、消杀等管控措施,短时间工作压力激增,睡眠质量受到影响,容易职业倦怠,出现焦虑、抑郁等情绪问题。

3.2 一线医务人员疫情防控常态化期间心理健康的影响因素 本研究发现,非研究生学历、护士、工作年限较长、身体状况差、工作压力大以及较多的工作-家庭冲突是疫情防控常态化期间一线医务人员心理健康的风险因素,较高的社会支持则为保护因素。以往研究发现,更高学历的医务人员可能同时承担疫情防控及科研等多项任务,心理负担更重[4]。这与本研究结果不同,可能是因为疫情防控常态化期间温州市强调基层医疗机构疫情防控的“哨点”作用,更多本科及以下学历的基层医疗工作者投身常态化核酸检测等排查与加固工作;他们的工作地位提升的同时精神压力大增,睡眠作息难免受到影响。与大部分研究[2-3,5,11]结果相同,护士更容易受到焦虑、抑郁与失眠的困扰。这可能由于

护士的主要职能是直接为患者提供疾病治疗与日常护理,工作强度与感染风险较其他医务工作者更高。工作年限为>3~10年的医务人员更易出现抑郁、失眠问题,工作3年及以下者心理相对健康。这与以往研究结果相似[1,4-5],工作年限较长者往往意味着工作经验更为丰富而在疫情防控中承担更多责任,且极大可能面临工作与家庭双重压力,以致更易产生消极情绪,出现身心问题。此外,本研究再次证实身心健康存在紧密联系,身体健康状况较差的医务人员自评的心理健康水平也相对更低[10]。或许归于雌激素变化、情感体验等性别差异[2-3,5,12,21],女性医务人员的焦虑水平高于男性,其心理健康状况尤需重视。

进入疫情防控常态化期间,由于温州始终严格落实防控措施,一线医务人员工作压力水平较高,工作强度大,与疫情最初暴发时期的差异不大[10];所幸熟能生巧,医务人员经过培训,熟练掌握相关知识技能,自我感觉工作难度降低。疫情防控救治作为医务人员的本职工作,长时间、高强度、高风险的工作模式,需要临时适应的医疗工作环境以及疫情下特殊的医患沟通等职业压力源容易诱发他们头痛、睡眠障碍等多种身体疾病,增加产生消极情绪反应的风险或触发慢性应激状态[1-6,8-10]。本研究还发现,医务人员的家庭生活也受到疫情之下工作内容变化的影响[6],尤其疫情防控常态化时期持续颇久,若两者难以平衡,缺乏合理的调节方式,会促发焦虑、抑郁等消极情绪,影响睡眠质量。在疫情防控常态化阶段,家人、朋友、同事和领导的支持是医务人员重要保护因素[11,13]。当前结果支持社会支持缓冲理论,说明受人关心的医务人员能更好地缓解疫情期间工作应激产生的负性作用[1,9],而在缺乏支持的医务人员中更多地出现焦虑、抑郁等情绪问题[21]。

3.3 对策与建议 抗疫一线医务人员是人民生命健康的守护者,他们的心理健康也需要完善的职业安全与健康管理系统作为保障。基于本研究结果,相关部门及人士可相应为该阶段一线医务工作者提供有效的心理健康援助或干预措施。首先,政府及医疗卫生机构注重优化人力资源配置,缓解一线医务人员工作压力。2023年1月新冠病毒感染调整为“乙类乙管”,一线医务人员面临的工作强度与暴露风险不减,更需通过合理排班等方法减轻其工作压力。其次,合力构建一线医务人员的社会支持系统。家属朋友及时地关心、问候,给予精神支持;同事之间可建立伙伴系统,借助抗疫情谊缓冲负面情绪和压力[13];医疗后勤部门开展发放节日补贴、家庭礼包等关怀活动,帮助提升一线医务人员感知社会支持并减少其工作-家庭平衡的冲突感。最后,需要增强心理健康工作者的作用:①对一般一线医务人员采用针对性心理治疗手段,如尝试可有效改善医务焦虑及抑郁症状的正念减压疗法[22];②对确诊心理疾病者则采取药物治疗,并辅以心理治疗。总的来说,本研究发现疫情防控常态化阶段医务人员焦虑、抑郁和失眠的检出率较高,工作压力与工作-家庭冲突较大。基于此,政府与医疗卫生机构应对医务人员心理健康状况保持高度关注,并联合心理健康工作者,及时、有效地为其提供心理支持与干预;同时,充分利用医务人员的社会支持系统,多管齐下,以避免工作压力等慢性应激源威胁医务人员的身心健康。