从报恩院到临官驿:闻湖盛氏的族史建构与家族转型

黄敬斌

(复旦大学 历史学系,上海 200433)

家族或宗族史的研究,历来是明清社会史研究的热点领域。(1)相关研究见常建华的系列综述:《二十世纪的中国宗族研究》,《历史研究》1999年第5期;《近十年晚清民国以来宗族研究综述》,《安徽史学》2009年第3期;《近十年明清宗族研究综述》,《安徽史学》2010年第1期;《近年来明清宗族研究综述》,《安徽史学》2016年第1期;《明清北方宗族的新探索(2015—2019年)》,《安徽史学》2020年第5期;《明清南方宗族研究的新探索(2015—2019)》,《中国区域文化研究》2021年第1期。江南家族史的研究,则长期以“望族”的整理为特色,“政治资本、社会网络、科举功名、文化成就、家学家风等方面研究比较多”(2)徐茂明:《明清以来苏州文化世族与社会变迁》,中国社会科学出版社2011年版,第30页。,而对于家族的实际组织形态、组织强度、家族与地方社会的关系等问题缺乏深入的思考和讨论,对于族谱和其他家族史料中的历史记忆、乃至所谓“望族”本身的形成或建构过程,也很少放在地域社会演进、文化观念变迁等视野下作细致的分析,故与其他区域史的研究常感缺乏对话。相关研究的推进当以个案的积累为途径,尤需建立在对家族文献的广泛搜集和认真解读基础上。闻湖盛氏是嘉兴有代表性的“望族”之一,除族谱之外,其早期家族史料散见于明代地方文献中。这些资料揭示出该家族的历史变迁,尤其是明代族人逐步取得科举成功、跻身士绅阶层之后,通过族史的重新书写,强化名门之后的身份、突出符合儒家正统观念的宗族伦理、开展宗族构建的过程。这一过程或许在一定程度上折射出明代江南区域社会文化变迁的某些特征,值得作为典型案例细加探讨。

一、闻湖盛氏的族史叙事

秀水(今嘉兴)闻湖盛氏,自元代以来定居于王江泾一带,在明清数百年内保持着人文聿起、科第蝉联的门风。潘光旦主要利用地方志资料,列举了该家族明代中期以来十四世族人的谱系,总计见于府志者24人,在其收录的世数超过5代的91个“望族”中位居前列。(3)潘光旦:《明清两代嘉兴的望族》,商务印书馆2015年版,第331—333页。该族现存一部刊印于宣统三年的族谱《闻湖盛氏家乘》,根据其中收录的旧序,其谱始修于正统十二年,主持人盛誉(1410—1499),字文广,号耕读,为“始迁祖”盛辕以下第五世,此后家谱在嘉靖三十九年、万历四十四年、康熙五十四年、乾隆五十年、道光十九年、同治八年及光宣之际多次重修。(4)《康熙本竹坡公弁言》《道光本声和公弁言》及光绪二十五年盛沅《重修家乘序》,《闻湖盛氏家乘》,不分卷,第1册,清宣统三年刻本,嘉兴市图书馆藏。从第九世以前早期谱传的质量来看,除了个别早卒、外迁或出赘者,族人的生卒纪年大体完整,纪事完备,印证了万历四十四年及以前诸次修谱的成果。而从第十世开始,部分生于嘉靖末到万历年间的族人卒年失考,在第十一、十二世更成为普遍情况,反映出万历四十四年后族谱百年未修的影响。

宣统族谱将其祖先源流上溯到汉末所谓“神童公”盛承赞,称其“广陵人,十岁能文,十四岁应神童召,汉末为五兵尚书”。传至五代,有盛珰“仕吴越钱氏为余杭令,卒葬余杭,因家焉。”盛珰曾孙盛度,北宋初官至参知政事,谥文肃。盛度孙仲南“仕御史台,出知宿州”,仲南子复“居汴”。仲南孙盛瑄、瑄子盛岫于“靖康之难,扈跸南迁,居钱塘临官驿侧”,盛岫“官平江通判,晚居吴江县之儒林里”,父子“卒葬洞庭西山”。盛岫有四子,“惟第三子讳公奭居杭,余居吴”。盛公奭曾孙天佑,“生于宋末,仕元为制置使”,有三子,因“公之先与朱张氏同从汴梁来,世通姻娅,后朱张梅趣公复自钱塘徙居嘉禾之墅泾,无嗣,公乃以季子讳辕赘焉。”盛辕即为闻湖盛氏始迁祖。(5)《世系原始》,《闻湖盛氏家乘》,第1册。按《宋史》卷292有《盛度传》,中华书局1977年版,第9759—9761页。

这一族史叙事与邻近的苏州、吴江“平江盛氏”高度相关。平江盛氏族谱关于始祖盛承赞、余杭始迁祖盛珰、北宋参知政事文肃公盛度、盛度子孙迁汴后复于靖康之际“扈跸南渡”、盛岫任平江通判从而定居吴江并传下四子形成“平江四大房”的叙述,与闻湖族谱如出一辙。该谱将闻湖一支列入“平江三房”,只是因闻湖已修有支谱,而未收入其世系谱传。(6)《平江盛氏家乘初稿》,清同治十三年刊本,上海图书馆藏。该谱卷7、卷8《谱传》所记“平江三房”世系,仅有“南汇一团镇支”和据说闻湖派下回迁吴江的“听琴巷支”。吴江、王江泾相去仅数十里,两支盛姓的修谱实践多有交互影响。实际上,平江盛氏的祖源叙事,直至清初仍只追溯到盛珰,族人以之为一世祖排列世次。至清代中期,吴江五界亭支盛鸿儒在编修支谱时,才首次提及“神童公”“至今五十世”,咸丰年间盛坤吉重辑宗谱,方据所谓“浙族所藏汴梁北宗本”,确定“以神童公为始祖”。(7)嘉靖十一年文征明《盛氏家乘序》、盛应期《序》,乾隆三十四年盛鸿儒《重修儒林里五界亭盛氏支谱序》、咸丰二年盛坤吉《重修盛氏家乘序》,《平江盛氏家乘初稿》卷首。对此,闻湖族谱的编纂者坦承:“上世渊源,禾宗向年失考,近始觅得江苏盛氏十贤祠谱,则与吾闻湖家乘并见者凡十余世,而自汉末神童公以至余杭赠公,代有可稽,则闻湖所阙然也”,遂以之“补入图首”。(8)盛沅:《增订凡例》,《闻湖盛氏家乘》第1册。

至于对盛珰以下祖先谱系的记载,从族谱纂修史来看,平江族谱现存宋元旧序两篇,然存在诸多疑点,恐系后人傅会,此不赘述。天顺元年谱序称,“十六世大宗之祖钱塘县尉存诚先生,旧著谱牒藏家,诚为传信之书”。(9)盛僎:《姑苏盛氏谱系序》,《平江盛氏家乘初稿》卷首。谱中早期族人的谱传信息,南宋后期至元初的记事颇为详确,元代中后期的记载则明显缺漏,且质量下降,由此推测,明初修谱时可能确实参考了一个宋元之际纂修的早期文本。弘治九年续修族谱,有吴宽撰序,所述盛氏先祖世系及事迹,自盛珰以下已大体与后世族谱所记一致。此序亦收录于吴宽文集(10)吴宽:《匏翁家藏集》卷43《姑苏盛氏谱系序》,明正德三年刻本,第2a—3a页,中国国家图书馆藏。,可能为平江盛氏这一祖源叙事在江南的传播提供了助力。闻湖盛氏自认始迁祖出自平江、入赘嘉兴,从族谱编修的一般逻辑来判断,当是嫁接利用平江族谱中祖源叙事的结果,其早期的族史记忆,包括正统初修谱的叙事,应不同于今本。然而,康熙以后的闻湖族谱,仅是一个在世系垂丝图中“取小传事实旁注于下”的简本(11)《康熙本竹坡公弁言》,《闻湖盛氏家乘》,第1册。,内容简略,无法对这一问题给出确切答案。

闻湖族谱中对于先世事迹的讲述,与平江族谱也存在一些重要的差别。尤其是,从盛瑄开始,闻湖族谱增加了一个“钱塘临官驿”的元素。前引盛瑄“居钱塘临官驿侧”,其子盛岫“晚居吴江县之儒林里”、“惟第三子讳公奭居杭,余居吴”的记载,实与平江族谱不同(12)《平江盛氏家乘初稿》卷7《谱传五》虽也记载盛公奭“家钱塘临官驿旁”,但这应是闻湖盛氏对三房事迹的改写“回流”到平江族谱中的结果。平江族谱卷3《谱传一》南渡始迁祖盛瑄、盛岫父子的谱传中,仅称其“始居于吴”“通判平江府、晚居吴江县之儒林里”,并不存在一个初居杭州、后迁平江的过程。,体现出闻湖盛氏对于“临官驿”“居杭”等要素的强调。谱中讲述盛辕入赘的朱张氏先世故事时也提到,五世祖朱张宣于靖康时“从康王至建康,又随定都临安,居临官驿旁”,至盛辕岳父朱张穹寿(1266—1350,号梅趣),才“自钱塘徙居嘉禾之墅泾”(13)《世系原始》《附朱张氏世系》,《闻湖盛氏家乘》,第1册。,同样体现出对“临官驿”“居杭”等要素的执着。南宋时钱塘县乃至整个临安府境内,并不存在一个名为“临官”的驿站(14)咸淳《临安志》卷55《馆驿》,中华书局1990年版,第3848—3850页。,这一地名实际上是明代中期闻湖盛氏在重塑祖先记忆、建构宗族的过程中,将早期家族文献中的文本符号化的结果,其印迹在族谱中虽已被遮蔽,但通过梳理地方文献,仍可得到充分的说明。

二、“临官驿”的创造:《税暑亭记》的两个文本

明代嘉兴、秀水地方志中,收录多篇与闻湖朱张—盛氏家族关系密切的碑记,包括元至顺二年题“余姚岑士贵撰”的《税暑亭记》、至正二年释本诚所撰《市泾报恩院碑记》,以及成化七年周鼎撰、盛誉立石的《重修报恩祠记》。后两记惟见于崇祯《嘉兴县志》,年代最早的《税暑亭记》则还同时见于嘉靖《嘉兴府图记》及万历《秀水县志》,且嘉靖府志所载(以下称“文本A”)与两县志所录(以下称“文本B”)差异巨大。厘清这两个文本的关系,分析出现歧异的原因,对于理解闻湖盛氏族史记忆的构建及其家族转型的过程,至关重要。以下先将两个文本略作校勘后全文移录,以便加以比较:

文本A:

文本B:

两相比较,文本A文义贯串、叙事流畅、文风朴直且风格前后统一。文本B修辞较繁、叙事重沓(如“非援类而夸美”句前后重出)、文风杂糅,尤其“骄阳炽赫”以下数句,卖弄文采,脱离文章主旨,风格也大异于前后文。结合《嘉兴府图记》较早的成书年代,可判断文本A接近元代《税暑亭记》的本来面貌,而文本B系后世盛氏族人删改重写的结果。

两个文本所叙家族历史及对税暑亭承载意义的阐发也存在重要差异,按其行文次序略论如下:文本A朱张氏五世祖宣“扈跸南渡”后,即“定家(闻)湖之乾隅”即西北岸。而文本B称其南渡后“居临官驿也”,晚至朱张穹寿的年代,才“徙居闻湖之乾,市泾之阴”。对于朱张穹寿兄弟舍旧宅建报恩院的过程,文本A仅有“供佛饭僧,以资君亲冥福”等语。文本B则述朱张氏迁居闻湖后,为了避兵扰寇掠,再次徙居“闻湖之艮”即湖东,天下太平之后方“以旧居舍为僧居”,同时明确了舍宅建院的年代为至元二十五年。关于朱张穹寿修建税暑亭的经过,两文本叙事没有大的出入,而文本B通过强调朱张氏于亲墓“常往省焉,非特清明祭扫而已”,突出了对其“事之如生,而无忘亲之心”的赞美。最后对于朱张穹寿建亭之举的意义,文本B通过加入大段华丽辞藻,突出“税暑”二字的命名之由,并以宋代喜雨亭、无双亭的典故来加以缘饰,同时删除了文本A关于朱张穹寿“得亲墓”“不惮劳费”及其不敢以“孝”自居等描述。对照细读,两者虽都以“孝”作为议论的核心,但文本A或还寓有颂扬朱张氏积德行善的意蕴,结语则因朱张氏的不敢“以孝名”而点题在了“不近名”上,对“孝”的主题有所冲淡。文本B虽因大段华文的羼入导致离题之病,但结语反复称奖“孝行”,收束更显妥帖。

文本B中出现了“临官驿”这一醒目元素,细绎朱张氏家族的其他早期文献,可从至正二年《市泾报恩院碑记》中找到其源头。记称:

距嘉禾郡北三十五里,墅曰市泾,报恩院在焉。盖里居梅趣处士朱张氏与弟竹臞故宅也,居临官驿。元丙子更化,兵下南服,游徼无赖子乘时寇掠,不安厥居。梅趣、竹臞皆幼,祖母董氏、母金氏携二子迁居墅东,辟锋鍉。至元二十五年,梅趣昆季禀祖母命,以旧居为僧伽蓝,牒于官,建额曰报恩。(17)⑨崇祯《嘉兴县志》卷6《祠庙》,第243页。

此处可见“至元二十五年”“临官驿”,以及朱张氏一家为避兵而“迁居墅东”等叙事元素,文本B显系就此取材。然而,这里所谓“居临官驿”是对后来舍为报恩院的朱张氏“故宅”地理位置的形容,而非“住在临官驿”的意思。无论是宋、元还是明代,王江泾一带均未设置过驿站(18)至元《嘉禾志》卷7《官驿》、卷8《邮置》,中华书局1990年版,第4464—4465页;万历《秀水县志》卷2《建置志·驿递》,第113—114页。,因此这里的“驿”当作驿路、驿道甚至“要道”来解,结合《税暑亭记》关于闻湖在“运河之东”而朱张氏故宅在湖之西北的描述,也许就是指运河。朱张氏因居临作为南北交通大道的运河,致使元军南侵时“不安厥居”而迁至湖东,事实逻辑本自通贯。《市泾报恩院碑记》对朱张氏先祖的居地未着一词,当是默认其为土著,在这一点上与文本A保持了一致。而文本B的改写者误读(或更可能是有意利用)“临官驿”一语,通过将“扈跸南迁”“居临官驿”嫁接在一起,实际上已在暗示朱张氏先人居于临安,并形成后续朱张穹寿迁居闻湖、旋遭兵乱而再迁湖东的曲折叙述,从而创造出一个祖先迁徙源流的全新叙事。(19)需要说明的是,清末唐佩金辑《闻湖志稿》中亦收有《税暑亭记》及《市泾报恩院碑记》两文,注称引自“盛氏谱牒”。其中前者文字较明代二本又删削近半,且全然删去了有关朱张氏先世的叙述,后者亦有改易,尤其是“居临官驿”四字径改为“梅趣向居临安”。因时代较晚,姑置不论。参见唐佩金辑:《闻湖志稿》卷17《集文》,《嘉兴文献丛书》第44册,国家图书馆出版社2021年版,第328—337页。

这一叙事不但成为后来闻湖盛氏族史记忆的标准版本,而且成功进入了晚明官修地方文献,至少是部分地遮蔽、取代了《税暑亭记》的旧版叙事。这一过程的背后,展现了怎样的家族历史和区域社会历史进程,又体现了家族历史记忆建构的何种倾向和特质呢?

三、元明时期闻湖朱张—盛氏家族的发展与宗族构建

据上述《税暑亭记》(文本A)及《市泾报恩院碑记》,宋元时代的闻湖朱张氏很大可能是世居嘉兴的地方豪强。《税暑亭记》的“扈跸南渡”“随驾崖山、殉国溺海”等事迹,不见于《市泾报恩院碑记》,或是南方家族追溯先世历史时常用的叙事模式。而且,“扈跸南渡”的五世祖朱张宣,族谱中记载其“大观末授宣武将军”,南渡后“官至武节将军”,其孙朱张镠亦“官宣武将军”。但无论北宋前期的武官阶、武散官阶,还是北宋晚期至南宋的武官阶,均没有宣武将军、武节将军等名号(20)⑥参见龚延明:《宋代官制辞典》(增补本),中华书局2017年版,第31、765,36页。,金代武散官阶方见“宣武将军”“武节将军”,元、明两代沿用。(21)参见《金史》卷55《百官一》,中华书局1975年版,第1222页;《元史》卷91《百官七》,中华书局1976年版,第2321—2322页;《明史》卷72《职官一》,中华书局1974年版,第1751页。至于《市泾报恩院碑记》所载朱张穹寿父亲朱张恂的名衔“进义校尉”,只是宋代武官初入仕时所授的“无品杂阶”(22)⑥参见龚延明:《宋代官制辞典》(增补本),中华书局2017年版,第31、765,36页。而已。考虑到两篇记文的写作时间去宋亡未远,朱张恂曾加入宋军充任低阶武官并战死是可能的,但与后世族谱试图展现的世代簪缨将门的形象相去甚远,朱张氏也不大可能曾在临安长期定居。(23)《闻湖盛氏家乘》之《附朱张氏世系》记:朱张镠“致政归于嘉禾之市泾,开别墅置田庐”,结合《税暑亭记》的两个文本来看,这应是后世族谱编修者为弥合先人制造的叙事漏洞而添加的补救之词。

以《税暑亭记》写作的至顺二年作为节点,不晚于元代中期,朱张氏已经积累起丰厚的家业,且在当地具有颇高的社会地位,故而能独力从事闻湖填岛、修筑堤岸桥梁、兴修税暑亭等工程。然而,这个家族人丁单弱,两篇记文仅提及朱张穹寿与其弟天任(竹臞)兄弟两人,族谱中还记载了幼弟“仲益”的名字,可能因为早夭,没有留下任何生平信息,而朱张穹寿寿至85,无子,仅有一女,招赘盛辕“以继其后”。(24)《附朱张氏世系》,《闻湖盛氏家乘》,第1册。按:其中将朱张竹臞的名记作“大任”。《市泾报恩院碑记》则记载,“竹臞与男仲德俱早世,今有孙曰嗣芳继其业”。(25)⑨崇祯《嘉兴县志》卷6《祠庙》,第243页。然而,从族谱所载世系来看,其族中人丁未必单弱至此,从朱张镠至朱张恂三代,每一代都另有一名生平信息不详的弟兄。即便这些旁系传下了子嗣,在朱张穹寿处分继承问题时看来也完全没有发挥作用。竹臞孙嗣芳后来可能无子,或有子而在伯祖的家产继承问题上也完全充当了局外人。盛姓承继朱张氏家业和祭祀义务,仅与朱张穹寿小家庭及其直系祖先有关,考虑到这份家业的规模,家族势力的明显缺席引人注目。

异姓入赘在元明时代的江南绝非特例,赵世瑜对于洞庭东山的研究,猜测东山族谱中的赘婿与“水上人上岸”有关,极具新意和启发性。就本文涉及材料而言,“水上人”的假设难以证实或证伪,但赵世瑜对入赘现象的讨论仍可视作对这一问题的经典解释:“人们通过建构宗族来应对上述(引按:指定居、入籍、应役及商业运输需求等)生存难题之前,他们也可以通过赘婿或缔结姻契关系来加以应对,这似乎可以被视为一种‘前宗族’形态。”(26)赵世瑜:《东山赘婿:元明时期江南的合伙制社会与明清宗族》,《北京大学学报》2021年第5期。既然是一种“前宗族形态”,入赘的决策当更多局限在小家庭层次,血脉和财产的继承则是最基本的出发点,这在江南应是长期的文化习俗。“朱张”这一姓氏可能也是入赘婚姻的结果,朱张穹寿或被径称为“张公”,也许暗示其本姓为张,“朱”则为其入赘之家的姓氏。明代以后,即便宗族观念已经兴起,盛氏族人出赘异姓的记录仍不鲜见(27)参见《世系图·西派》,《闻湖盛氏家乘》,第1—2册,第35b、50a、53a页。,充分体现了这一习俗在小家庭层面的强大惯性。

在《税暑亭记》中,朱张氏舍宅为院,“供佛饭僧”“装严像貌,割田以赡”“又于院东百余步,奉其父衣冠藏之”,这一系列举动或许反映了当时江南富户祭祖祀先的基本模式。报恩院是佛寺,建立的目的既是为了“资亲冥福”,祭祀方式也完全是佛教式的,而埋葬在寺院墓地中也只限于朱张穹寿的父母和祖母。根据族谱的记载,这几位先祖以及后来祔葬的朱张穹寿夫妇乃至盛氏前三代祖先夫妇,“均循元俗火葬”。(28)《伤字墅泾祖茔图》,《闻湖盛氏家乘》,第4册。《市泾报恩院碑记》对寺院的规制与日常管理透露了更为丰富的信息:

中居奉舍那三圣,辟楼以庋藏典,门庑厨库廪湢,皆即其旧。割腴田顷有奇,以租入赡众。乃延僧明净居之。即院之东,择地奉其父故宋进义校尉张公、母安人金氏骨茔。……又虑厥后或不能世其守,以致废弛,乃戒之曰:“自为僧坊,吾祖父昕夕灯香之奉不替,屋业皆有增益,僧守之有道而然,向后吾之子孙勿参预焉”。明净患疾,吴兴莲社僧明心继□心没,净之徒曰师瑞主。瑞操行淳谨,善生理,栋宇之摧损者完治之,垣墉之敝陋者丹垩之,殖田以增廪给,安僧以阅藏教,修焚诵益谨。启云堂以憩四方包笠之行者,劳迎供赡,未尝有厌倦意。(29)崇祯《嘉兴县志》卷6《祠庙》,第243页。

可见,住持僧人对于报恩院的日常经营具有高度的自主性,朱张穹寿也有“向后吾之子孙勿参预焉”的告诫。当然,这一碑记的撰者为僧人,且受当时的住持僧“师瑞”嘱托,考虑到其时朱张穹寿仍在世,而撰写者“语溪觉隐释本诚”也自称“与梅趣交厚且久”,这些说法当不至过于偏离事实。总之,报恩院实际是朱张—盛氏家族的香火院(30)在新型祠堂普遍建立之前,利用佛寺及其他涉及“民间信仰”的庙宇作为祭祖祀先的空间,在各地是常见的现象。可参见[韩]朴元熇:《明清徽州宗族史研究:歙县方氏的个案研究》,中国社会科学出版社2009年版;刘永华:《礼仪下乡:明代以降闽西四保的礼仪变革与社会转型》,生活·读书·新知三联书店2019年版。即便对于晚明士绅来说,出于祭祖祀先的目的捐助佛寺仍然是非常普遍的做法。参见[加]卜正民著、张华译:《为权力祈祷:佛教与晚明中国士绅社会的形成》,江苏人民出版社2005年版,第189—193页。,而没有任何儒家礼制意义上家庙或祠堂的性质。朱张氏显然也无意在报恩院中建立对父祖以上多代祖先的奉祀,“腴田顷有奇”是作为寺产由住持僧掌握,而不是宗族体制下的祭田族产。

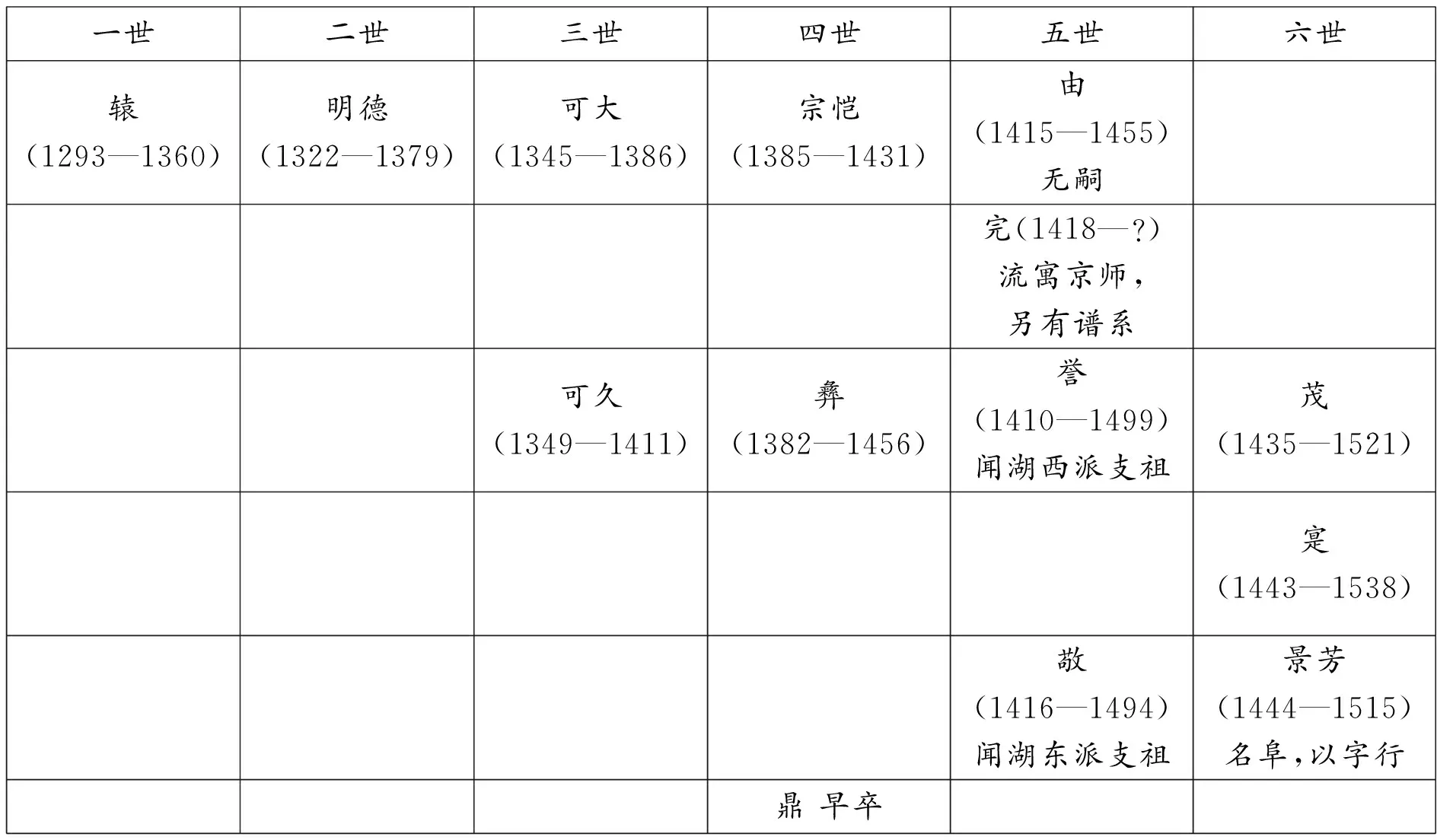

元末到明初,朱张氏在闻湖区域的势力与影响看来完全由盛氏继承。从族谱中看,盛氏家族早期的人丁仍不兴旺,繁衍到第五代,全族只有4名男丁,此后长房(可大支)迁居京师,次房(可久支)两名裔孙分别成为后来闻湖西派和闻湖东派支祖(见下表)。元明之际,虽因战乱及洪武年间国家政策的影响,据说家族“积渐以微”,甚至“家为之墟,祠墓皆随而芜”。(31)《重修报恩祠记》,崇祯《嘉兴县志》卷6《祠庙》,第244页。实际上,自第二世盛明德以下,该家族长期担任粮长,具有突出的社会声望,后又以吏员入仕,并逐步在科举考试中取得成就。据说盛明德“以解饷卒于凤阳”,其长子盛可大为“正八品省祭官”,因“听选卒于京师”,次子盛可久则在乡“充万石长”。盛可大子盛宗恺“永乐中,任太常寺典簿”,孙盛由为郡庠生,是族中第一位正途生员。(32)《世系图》,《闻湖盛氏家乘》,第1册,第1a—1b页。也许正因为这位生员的出现,推动了正统十二年盛誉的修谱活动。

表1 《闻湖盛氏家乘》所记早期世系表

盛誉本人虽没有任何科举仕宦方面的成就,但却是闻湖盛氏家族发展史上的一个中心人物,他寿至90,不仅编修了盛氏家族的首部族谱,还在成化六年重修报恩院,并于次年请人作记立石。这篇《重修报恩祠记》对于了解明代前期闻湖盛氏的族史记忆及其前后演变具有重要的价值,兹摘录其主要内容如下:

报恩祠在檇李城北一舍许,右临运河曰市泾。其先朱张穹寿者,自钱塘避兵徙于兹,即定居焉。未几,营别墅于闻湖东,即舍兹为佛祠,因之以奉藏先世祧主,盖作于元至元丙子。……重作是祠,以还旧规,则张氏甥盛侯车五世孙誉也。……夫穹寿所欲报者,张之五世以上,一世以下,高曾祖祢基仁植义之恩。誉所欲报者,张盛二氏十世之开先焘后,几绝而续,中衰而振,永固弥远益厚之恩也。按张氏汴人,宋武节将军讳宣扈跸渡南,家钱塘,至进义校尉讳恂,为玄孙,战溺崖山,穹寿其子也。念累世勋爵,至是而与国同覆,作新主于家祠,而已祧之主不再作,故作祠以不忘攸始,岁一设位祭,寓哀思于晨夕钟磬音。而未祧之主将亦以次而有待焉,此初志也。今誉为志,念张之祀至穹寿而弗嗣……祠墓皆随而芜。幸久仆聿起,旧碑固无恙,祠不可不葺。……并祔今昔,无论以疏近皆祀之,此以崇吾厚,以示吾将来,宁过礼,毋不及而寡仁,此碑不得不建焉。誉其孝哉!……又按:侯车为宋制置使讳天佑第三子,作倩于张,生明德,明德即生可大、可久,可久生秉彝、秉鼎,秉彝生誉、敬,誉生实、暲,其旁从蕃衍,固自有谱,凡十一世。今群从十一人,同在谱,各为图,皆莫之胜纪焉。其蝉联圭组,临安仕族之一,侯车而下,亦吾郡一阀阅家。……大明成化七年岁次辛卯正月吉旦,同郡荷锄轩人苹川周鼎撰文。十一世孙盛誉重立石。(33)《重修报恩祠记》,崇祯《嘉兴县志》卷6《祠庙》,第243—244页。记文中可久子秉彝、秉鼎是族谱中盛彝、盛鼎二人的字,盛誉二子之名族谱中作茂、寔。

元代的报恩院在此被易称为“祠”,虽然记文并未讳言其最初的“佛祠”性质,但“祠”的定性与“家祠”相关,功能为“奉藏先世祧主”,与“作新主于家祠”对应。这些描述全不见于上述元代文献,甚至与之完全矛盾——《税暑亭记》和《市泾报恩院碑记》所述报恩院奉祀的正是朱张穹寿父母、祖母的“新主”,而非所谓的“祧主”。新的表述充斥儒家宗法伦理的气味,一方面以宗祧理论对祖先有异端嫌疑的祀先礼仪作出解释,另一方面则宣示了重修新祠之后的奉祀原则:“并祔今昔,无论以疏近皆祀之”,即突破祧、祔的原则,将“张盛二氏十世”均祀于祠中。突破宗法伦理关于品官仅能立庙祭祀四代祖先、庶人只能于居室中祭祀父母的限制,普遍建立家庙祠堂,并祭祀四代以上祖先直至始祖,正是明代以来民间祠堂制度演变的重要特点,也被视为新型宗族组织形成的表征之一。(34)郑振满:《明清福建家族组织与社会变迁》,中国人民大学出版社2009年版,第172—183页。由此可见,受到宗法观念的影响,闻湖盛氏自明初以来,开始编修族谱、废止火葬,改报恩院为祠堂(35)《祭规》,《闻湖盛氏家乘》,第4册,第7a页载:“报恩祠即我宗家庙,每年春秋二分正日,远近族众前往致祭”。《祭田》,第4册,第6b页载,该祠基地即在伤字圩朱张—盛氏祖坟,即报恩院原址。,并着手对先人建置和族史记忆重做解释和整理。朱张氏、盛氏至宋末方自钱塘迁居闻湖的记忆此时已牢固建立起来,但似乎还未形成“临官驿”这一记忆符号。同时,盛誉“十一世孙”的世次仍从朱张宣起算,对盛姓先祖的追溯仅止于盛辕的父辈,所谓“宋制置使讳天佑”者。由此推测,闻湖盛氏明代前期仍未接触到平江盛氏的祖源叙事,而“临安仕族”这一地望和身份的设定,却又限制了其此后对平江祖源叙事的利用程度。

成弘以降,闻湖盛氏迎来了一个人丁快速增长、科举成就斐然的兴盛期。盛誉的直系后代,闻湖西派七世孙4人,2人入郡庠;八世孙7人,5人入郡县学;九世孙17人,郡县学生员多达11人。(36)《世系图·西派》,《闻湖盛氏家乘》,第1—2册。然而,最终在科举事业上取得突破的却是闻湖东派族人,该支出自盛誉弟盛敬,至第九世盛周(1509—1563,号文湖)于嘉靖三十一年中举,次年连捷成进士,官至山东东昌府知府,卒于任。(37)《世系图·东派》,《闻湖盛氏家乘》,第3册,第1b页。盛周长孙万年(1555—1628)为万历十一年(癸未)进士,官至江西按察使致仕。(38)《世系图·东派》,《闻湖盛氏家乘》,第3册,第2b—3a页。盛周、盛万年的详细传记,可参见盛枫辑:《嘉禾征献录》卷30,《四库全书存目丛书》史部第125册,齐鲁书社1996年版,第510—512页。盛枫为闻湖盛氏十五世孙,该卷传记署“元孙枫述”,盖出自其本人手笔。科举仕宦方面的成就,使得盛氏家族尤其是闻湖东派扩大了交游圈,提升了地方社会的名望,并开始参与府县一级的重要文化事业与活动,这或是理解嘉靖以来府县志书收录朱张—盛氏家族文献的一个重要切入点。

嘉靖《嘉兴府图记》的主纂者赵文华,因附严嵩得进,《明史》入奸臣传。(39)《明史》卷308《奸臣传》,第7921—7924页。赵虽籍贯慈溪,而自称“自少游寓”嘉兴,丁忧守制亦在其地,遂于嘉靖二十七年受其同年进士、嘉兴知府赵瀛之托纂辑府志。(40)赵文华:《嘉兴府图记序》,嘉靖《嘉兴府图记》卷首,第7—16页。在盛周的多种传记资料中,均提及他初任知县行取至京后,得赵文华代表严世蕃示好笼络而加以峻拒的故事。(41)盛枫辑:《嘉禾征献录》卷30《盛周》,第510页。地方志中或径指“工部尚书赵文华本秀水项氏赘婿,与周有旧”(42)嘉庆《东昌府志》卷20《名宦一》,凤凰出版社2004年版,第332页。,《嘉兴府图记》中收录《税暑亭记》,或非无因。同时,税暑亭在嘉靖初期也经历了重修及历史意义的重构。据族谱记载,亭于“元季毁于张士诚之乱。明嘉靖时沈石云佥事即其地易为闻湖书院,祀王文成公,为讲学地,先太守公亦在列。”(43)《税暑亭图》,《闻湖盛氏家乘》,第4册。“太守公”即盛周。“沈石云佥事”为沈谧,字靖夫,号石云,嘉靖八年进士,曾任山东、江西佥事,他“慕阳明之学,建闻湖书院祀之,聚生徒讲学其中”。(44)盛枫辑:《嘉禾献征录》卷2《沈谧》,第331—332页。由此可见,嘉靖初年嘉兴存在一个以沈氏为中心的王学社群。盛周据说也“少从王龙溪游”(45)朱彝尊:《静志居诗话》卷13《盛周》,《续修四库全书》第1698册,上海古籍出版社2002年版,第306页。盛周之服膺王学延及后人,其子惟谦即“常讲良知之学”,盛万年又“少从同郡袁黄学”。参见陈懿典:《陈学士先生初集》卷17《累赠大中大夫广东布政使司右参政肖湖盛公行状》,《明别集丛刊》第4辑第76册,黄山书社2015年版,第417页;盛枫辑:《嘉禾征献录》卷30《盛万年》,第510页。,或亦师事沈氏,以税暑亭遗址改建书院,在某种意义上可理解为盛氏对讲学事业的资助。故此,早成遗址往迹的税暑亭得以在另一种情境下复兴,并得到地方文人和文献纂辑者的关注,充当了这一时期盛氏家族文化转型的象征。

《嘉兴府图记》收录了《税暑亭记》的早期文本,可能反映出上述人际关系和文化变迁的背景,但同时,这一文本并不符合成化年间已经形成的盛氏族史叙事,又反映出个人和家族对方志编修影响力的界限。到了万历中期,闻湖盛氏已出了两位进士,万历《秀水县志》收录了改写后的《税暑亭记》,则是晚明时期闻湖盛氏文化影响力扩张的见证。(46)相对而言,崇祯《嘉兴县志》收录了一则对盛周非常不利的因果报应传闻,透露出该志的编修者对盛氏家族抱有相当负面的印象,其收录盛氏家族文献的逻辑与《秀水县志》显有不同。参见崇祯《嘉兴县志》卷17《丛谈志·果报》,第702页。可能在改写修订《税暑亭记》的过程中,盛氏家族对自身祖源的书写也逐步臻于完善,至万历末年,盛万年的乡试同年陈懿典为万年父惟谦撰行状中称:

公姓盛,讳惟谦,字子益,别号肖湖。其先汴人,系岀宋参知政事文肃公度之后,建炎间徙家临安,居临官驿傍,为钱塘人。六传而为元制置使天佑,天佑生三子,季提举辕,辕赘墅泾朱张氏,朱张亦汴甲族南徙者,进义校尉镠,崖山死节名臣也。镠生穹寿,穹寿以辕为子,而有其业,遂为秀水人。(47)陈懿典:《陈学士先生初集》卷17《累赠大中大夫广东布政使司右参政肖湖盛公行状》,第414—415页。文中述及盛惟谦“配陶氏”“后公二十七年卒”,盛惟谦卒年为万历十四年,故行状的写作当不早于万历四十一年。

其中除了将“崖山死节”者书作朱张镠,与前后文献有异外,对盛氏家族源流的概述,均已同于后世族谱,并已嫁接上平江盛氏的祖源叙事。

在完善族史书写的同时,晚明时期闻湖盛氏在“宗族”建设,如设置祭田等方面也有所进展。今本族谱中有关于祭田的记载,“田地五十四亩六分,又荡滩四十亩”,为“竹坡公载在家乘之末”者。竹坡公名烈,为盛氏十六世孙,盛万年玄孙,生于顺治十四年,卒于康熙六十一年,为康熙五十四年修纂族谱的主持者。这些祭田或许早已存在,规模虽不大,但由“值祭者司其出纳,供春秋二祀”,后略有续增,“相传至今”,粗具宗族祭祀制度的大概。(48)《闻湖盛氏家乘》之《世系图·东派》,第3册,第5a页;《祭田》,第4册,第1a页。

小结:明代江南的“礼仪革命”与家族转型

在探讨16世纪中国区域社会历史的进程时,科大卫以珠江三角洲为中心,提出其著名的“礼仪革命”说。他指出,“中国社会的统一性源于共同的礼仪”,而“16世纪以来,中国经历了一场‘礼仪革命’,在这个过程中,按社会地位(即所谓里甲)登记的户口,迅速让位给明朝法律认可的‘祠堂’,即以祭祖活动地点为中心的组织”。(49)[英]科大卫:《宗族程序:16世纪的礼仪革命与帝制晚期中国的国家》,曾宪冠译:《明清社会和礼仪》,北京师范大学出版社2016年版,第3页。简而言之,这一“礼仪革命”的核心可概括为“宗族的兴起”,当然,“为了追溯世系而产生的宗族可能一直存在,但以‘家庙’为中心构成地域社区则是16世纪的发展”。为了探讨这一“革命”是否广泛存在于“中国各地”,他还对明代江南乌青、濮院、南浔等市镇家族势力在地方治理中发挥的影响作了初步梳理,认为相关资料“显示了‘宗族的兴起’的总体倾向”,长江三角洲市镇的“地方组织在明清两代的发展与华南十分相似”。(50)[英]科大卫:《韦伯有所不知:明清时期中国的市镇与经济发展》,曾宪冠译:《明清社会和礼仪》,第221、222、230页。

宋元以来闻湖朱张—盛氏家族的发展,特别是他们对家族历史的自我认识和解释、祭祖祀先活动所遵循礼仪传统的变迁,在某种程度上或可作为科氏学说的一个注脚。元明之际的朱张—盛氏作为地方富户、粮长家族,族属世系范围十分有限,也不存在后世以祠堂、族谱、族产为物质载体的组织化“宗族”。朱张氏舍宅建报恩院奉祀父母和祖母,反映出其祭祀礼仪与佛教的密切关系。盛氏以赘婿的身份承继朱张氏的家产及其在地方社会的声望,反映的或正是赵世瑜所谓“前宗族”式的社会网络形态。至明代中期,盛氏家族逐步在科举考试中取得成就,最终在嘉靖、万历时期出了两位进士,真正跻身于地方“望族”的行列。在这一过程中,盛氏也逐步调整对于早期族史的书写,从改称“报恩院”为“报恩祠”,讳饰祖先祭祀活动的佛教色彩,到探寻和构建自身以及朱张氏煊赫的祖先源流,甚至利用和改写元代的族史文献,创造出“钱塘临官驿”叙事。同时,闻湖盛氏也开始编修族谱,利用报恩祠建立起典范的家族祠堂,并置办了祭产。至此可以说,到16世纪晚期,盛氏家族已经从意识形态和实体两个层面,完成了宗族化的转型。

当然,这一家族转型的个案对于分析明代江南区域社会演进的意义,仍需进一步的讨论。一方面,“宗族的兴起”也许仅限于少数士大夫家族,所谓“江南士绅功名拿到,下一段希求得到‘宗族’”(51)[日]滨岛敦俊:《江南无“宗族”》,邹振环、黄敬斌主编:《明清以来江南城市发展与文化交流》,复旦大学出版社2011年版,第287页。,实际体现的是士大夫阶层践行儒家礼仪的身份自觉性,而未必能反映江南社会文化的整体倾向。另一方面,闻湖盛氏这样的“宗族”是否具有足够的“组织性”,以至可以以之“构成地域社区”,仍是有待解决的问题。就这两点而言,近年来江南家族史的研究对“文化世族”而非“宗族”概念的强调,或自有其语义背景及合理性。(52)参见徐茂明:《明清时期苏州的宗族观念与文化世族》,《史林》2010年第6期。