“希望”在中国的田野上

毛予菲

布莱恩·林登

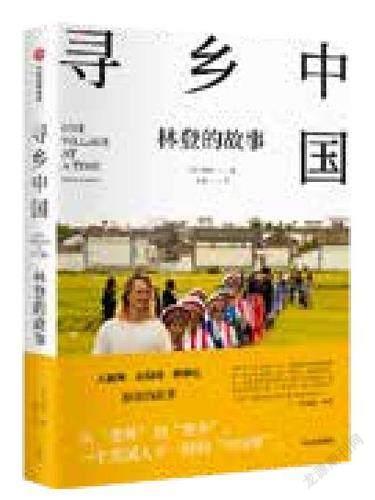

《寻乡中国》。

冬日下午两点,阳光正好。视频接通后,手机画面中出现布莱恩·林登的头像。林登人在大理。他坐在一间玻璃房子里,身后是苍山洱海,风景如画。他聊起天来手舞足蹈,在镜头前晃动着自己的新书,指着封面上站在稻田里的“大高个”跟《环球人物》记者开玩笑:“你看看这人是谁?长得很像猪八戒是不是?”说完哈哈笑。

对谈以林登的美式幽默开场,不过细聊下来,他让记者感受到的却是一个被中国文化浸润的美国人形象。面对记者偶尔抛出的尖锐问题,林登会搪塞:“网络信号不好,你刚刚说什么,我没听清。”那天的对谈从阳光洒进玻璃屋持续到天色完全暗下来。临近傍晚,他的声音越来越小,状态越来越疲惫,却不好意思直接下“逐客令”,而是绕了个弯子提议:“跟你聊天真是愉快,但我的电脑快没电了,我们要不要换个时间再继续聊?”

林登的新书名为《寻乡中国》。1984年,他第一次来中国,学中文,游四方。在南京大学读研究生时,他遇到了未来的妻子瑾妮。回到美国工作一段时间后,林登与瑾妮带着他们的两个儿子再次来到中国,扎根云南大理喜洲。在这本书里,林登称中国为第二故乡。他以感性的文字书写了在中国的探寻,也以扎实数据记录下中国的改变。

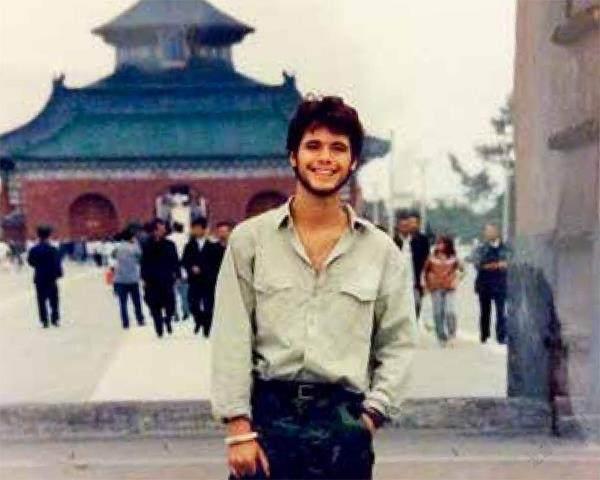

文字中也有他对青春的缅怀与回忆。林登配上褪色的照片与泛黄的日记,如此写道:“记忆的碎片就像拼图,我隔着半生回顾它们,也为自己的青春与天真感到惊讶。”

今年是林登在喜洲过的第十八个春节。喜洲是一个白族古镇,80%以上居民为白族。那里保留了大量明清以来的白族古宅,“三坊一照壁、四合五天井”,吸引着从全球各地来的旅行者。

“喜洲过年太热闹了!”林登兴奋地说,“白族人与汉族人庆祝新年的习俗差不多,也放鞭炮、吃汤圆、舞龙。这些体验对全球游客来说都很新鲜,今年的春节,来喜洲旅游的人非常多。因为激增的游客量,这个年大家过得尤其辛苦,却也尤其快乐。过年七天乐,喜洲人卖酸辣鱼、卖粑粑、搞扎染、搞剪纸,都忙着赚钱。昨天我去一家餐馆,老板送了我一盆木瓜鸡,笑得合不拢嘴,说‘今年的生意比去年好了8倍’。勤劳踏实的喜洲人,真让人敬佩!”

对于林登,喜洲的生命力不仅于此。1985年,他从昆明坐了10多个小时的长途客车,第一次来到大理,只能住在当时唯一可以接待外国人的地方——大理第二酒店。那时候,中国国内的旅游市场尚未成形,游山玩水的人不多见,更别提外国旅客了。

近20年后,林登带着妻儿在昆明登上午夜的火车,在蒙蒙细雨的凌晨再度抵达大理时,“发现这里变化实在太大了”。

林登走进一家面馆,要了酸辣面,闷头大快朵颐。邻桌的食客和他打招呼,隔着桌聊着,到后来干脆端起自己那碗面,要和林登拼桌。面馆老板娘见状,给两人递上一壶自酿果酒助兴。

第一次见面,文化背景相去甚远的两个人就这样把酒言欢,侃天侃地。那食客名叫杨龙,是喜洲当地的画家,后来成了林登的挚友。也正是杨龙一家说服林登留在了喜洲。

“我去过非常多国家,游览过许多地方,喜洲给了我独一无二的亲切感。”林登笑着说,“我走在路上,每个人都跟我咧嘴笑,每家小店都欢迎我。喜洲人看着我,根本不觉得我是个‘老外’,而把我看成了又一个少数民族(朋友)。我在喜洲的白族朋友与汉族朋友之间没有冲突,在喜洲的外国人与中国人也没有冲突。”这种“包容性”让林登无法抗拒。

2023年春节,林登与游客在一起过年。

那天饭桌上,林登吃了两碗酸辣面,杨龙大致讲完了喜洲的历史。一顿饭的工夫,林登对这个富庶的小村庄产生了浓厚的兴趣,“喜洲四大家、八中家、十二小家,都为茶马古道沿线的贸易繁荣发挥了重要作用”。

杨龙带林登参观了“八中家”之首杨品相的宅邸。林登跟记者聊起他第一次走进那座宅子时的震撼:“哪怕角落已经结上了蜘蛛网,那也是天底下最美的宅子。”后来林登才知道,宅子大门处的回廊被普遍认为是白族古典建筑最重要的案例之一。“那些复杂的木雕和石雕,让人心生敬畏。我当时就站在那条回廊里,看得阵阵发冷,浑身起鸡皮疙瘩。”

那天晚上,林登设想着要修复这座古宅,“简直兴奋到睡不着”。在杨龙的介绍下,他认识了喜洲镇政府人员。因为林登外国人的身份,修复计划最初受阻。但林登对这个院落实在着迷,喜洲镇政府也急需引入社会资金。一番商讨下,双方达成协议,修复正式启动。

“感谢中国政府成了我们的合作伙伴,感謝他们给我们的故事一个开始的机会。”林登回忆。

林登是不怕折腾的人,喜欢探索,天马行空。那次修复古宅,村民给了他不一样的建议——“摸着石头过河”。林登说:“这句中国谚语,让我又一次学习到了中国人的智慧。”

修复后的杨品相宅。

他一步步摸索着,给宅子铺设了自来水管,修建了蓄水池,还请专家修复了那些精美的木雕与石雕,用发酵后的猪血制成打底用的腻子给木器刷上。但宅子原有的木质结构丝毫没变,就连采光不佳的小窗也都被他保留了下来。

林登后来读了梁思成的书。他很认同梁思成在古建筑修缮工程中提出的“修旧如旧”原则。“这个宅子是人类的上一代留给下一代的遗产,代表了祖先的智慧。它现在和70年前一模一样。这些年,大理修建了很多现代化的漂亮建筑,中国成了建筑师们的试验场。然而在飞速奔向繁荣的过程中,每个国家自身的特色都不应该被损毁。”

修复后的古宅被改造成了一家民宿。在那座院落中,林登和妻子瑾妮接待了世界各地的旅行者,让更多外国人感受到“最真实的中国的美”。这些激增的人流,又推动了喜洲依托自然与人文禀赋发展旅游经济的步伐。

古老的喜洲四方街如今人来人往,商贩们的生意都很好。喜洲人见到林登,都会这样跟他打招呼——“林村长好啊!”

在喜洲待得久了,林登逐渐有了一种使命感:“我们希望与喜洲当地居民共建一种文化自豪。”

上世纪60年代,林登出生于美国芝加哥,家境不太好,父母识字不多。来中国前,他是一名地毯清洁工,打零工之余在东北伊利诺伊大学读夜校。对当时的中国,林登一点都不了解,甚至“不能在地图上辨认出这个国家”。

1984年一个偶然的机会,林登获得了中国政府奖学金,来到北京语言学院求学。后来,他又去南京大学深造。“到北京时我22岁,今年已经60多了。过去了这么久,但这个来北京的机会仍然是我收到的最贵重的礼物。”

“那时的中国是世界上最贫穷的国家之一,人均国内生产总值不到300美元。1984年,整个北京只有两部自动扶梯,都在北京站——一部在楼上,一部在楼下,似乎永远是坏的。而美国当时是世界上最富有的国家之一。”

那年,林登站在北京街头,穿着芝加哥小熊队的背心、短裤和皮凉鞋,头戴中式军帽,被穿着白背心的北京“的哥”里三层外三层地包围。一个不会说中文的“老外”,就這样踏上了中国的土地。围观人群对林登表现出“天真无邪的好奇”。在中国的头20年,林登对这种“待遇”司空见惯。直到21世纪初,“这种聚光灯效应才逐渐消失”。

服装的差异与文化的隔阂,都没能挡住北京人对林登的热情。林登曾在游泳馆的水池里丢过一片隐形眼镜。当时在北京还买不到隐形眼镜,林登戏称自己成了“独眼龙”。就在林登对找到眼镜片不抱任何希望时,他被通知去游泳馆“认领”。“我到了游泳池,只见3个人围着一片透明的小圆片,就像大峡谷边惊奇观望的游客”。

林登年轻时在北京天坛。

林登评价自己“充满了理想主义的信念与激情”。刚到北京时,林登疯狂地学中文,“一开始没有什么长进,只能边比划边说,结果手臂肌肉越练越发达”。

到中国的头两年,林登操着一口蹩脚的中文,探索广袤的中国大地。“在泰山顶,我问了一句‘洗手间在哪儿?’这是我说的中文第一次被人听懂。”

在林登看来,那个时候的中国充满神秘色彩。相比于北京、上海、西安等大城市,他更喜欢“不那么开放的西部乡村”,因为那里有最古老的中国。为了探访这些地方,他往往先前往开放的城市,然后偷偷从那里继续辗转前进。因为踏足了当时尚未开放旅行的区域,林登被“逮”过18次。“不过那18次经历,没有一次是不愉快的。”他笑着说。

20年后,林登带妻儿从美国再来中国时,有了不一样的感触。他给记者看了一组数据:从2000年到2010年,有超过90万座村庄消失。从2008年到2010年,中国建筑商使用的水泥量比美国整个20世纪还要多。20世纪80年代,中国农村人口占全国总人口80%,而如今这个比例已经下降至不足40%,堪称人类历史上最大规模的人口迁移。

“改革开放后,中国的旅游业迅速发展起来。但在某些地区,经济发展的代价是文化传统的消失、社会隔阂的加剧以及环境的恶化。”谈到这个话题,林登皱起了眉头。

而喜洲给了他惊喜。走进那里的早市、稻田、作坊,林登触摸到了延续千年的文化内核。

在喜洲扎根18年,林登觉得,中国又发生了巨大的改变。他向记者感叹:“速度太快了!”为了说明对中国经济发展的直观感受,林登比较了中国的乡村与美国的乡村。“美国乡村花了100年,实现了机械化,这个进度很缓慢。但在中国,10年前,我在喜洲还没有看到过一台拖拉机,现在所有人都在用拖拉机了。这很了不起。”

“我们现在都知道,中国政府在农村不断投资,那里的医疗、教育、交通都越来越好。我亲眼看到,一些大理的年轻人前些年还跑到外省去打工,现在越来越多的人又回来了。我觉得,这种发展带给人们精神和灵魂上的改变。如果用一个英文单词,那就是hope(希望)。这个hope非常重要。我在喜洲的朋友有hope,隔壁的石龙村的村民有hope,我作为一个长住中国的‘老外’,也有hope。而我在美国乡村,并没有看到这么多hope。”

在中国农村现代化的进程中,林登是奇迹的见证者,也是故事的参与者。他觉得,中国给了他机会,滋养了他的生命。所以他要把自己的时间、家庭、心血、财产“回报”给这片土地。

林登将喜洲称作“家”,在那里踏实地去热爱、去生活、去创作。文章中,他诗意地表达了自己对这座古镇的情感:“关于何处为家,北宋文学家苏东坡在一首词中做了最为贴切的描述——此心安处是吾乡。喜洲现在已经是我的家,是我灵魂的归宿。”

2020年7月7日,林登和往常一样,给正在稻田劳作的村民送上冰可乐。

2020年7月7日,林登(右)走在喜洲街头,与当地人聊天。

林登夫妇在喜洲。

林登给记者讲了两个发生在喜洲的故事,简单却深刻。

有两个大理本地的白族女高中生,制作了一部名为《白族的灵魂》的纪录片,讲述她们的家人和朋友在喜洲的乡村生活。林登把这部电影提交给了“纽约青年电影节”。在林登的资助下,两个女孩前往纽约参加影展。

一周后,女孩们回到大理。林登问:“你们对美国的印象如何?”她们的表情又累又尴尬:“我们从来不知道,美国原来这么穷。”

“让美国人引以为傲的纽约时代广场,给她们留下的最深刻的印象,竟是脏乱的街道、拥挤不堪又满是老鼠的地铁、无处不在的涂鸦以及无家可归的流浪者。这和她们想象中的纽约相差十万八千里,因为她们所生活的地方道路整洁,治安良好,乐观情绪无处不在。这是一种文化差异。一些美国人应该听听这个故事,听完他们就不会那么骄傲了。”林登说。

另一个故事来自一批美国游客,他们中的许多人从未到访过中国。喜洲最吸引他们的游玩项目是,与白族居民一同吃饭,一块聊天。“这些中国人习以为常的生活点滴,在一个旁观者的眼中,那就是文化。”

离开的时候,游客会给林登这样的反馈,“从来没想到,原来中国的乡村这么富裕,村民这么热情,风景这么优美”。

林登对此深感无奈。他看到了中国翻天覆地的变化,但在他的家乡,许多人却依然认为这个东方国家“很可悲”。“很多外国人只通过1%的中国故事,或者只通过某些缺失细节甚至不真实的资料了解中国。”

比如一些旅居中国的西方作家,“他们总是在同一家西方品牌的百货商店购物,流连于北京或上海的同一家咖啡馆”。林登说:“这些‘观察家们’不会说流利的中文,无法让自己真正融入西方‘共同体’之外的中国。他们脱离实际的高谈阔论,却加剧了许多外国人对中国的误解。”

作为一个理想主义的“老外”,林登有这样的愿景——“在对中国全然尊重的基础上,提供一个真实的视角来改变这种偏见”。

“我出生在美国,我为美国的文化而骄傲。美国有很厉害的软实力,迪士尼、星巴克、苹果,这些品牌都是美国的符号。中国现在面临的困难是,软实力还没有跟上经济与社会发展的速度。”

林登想要创造一些实实在在的东西,以身体力行的方式来影响他人,而不是在众声喧哗中强行加入另一种声音。用他自己的话说,“我希望重塑两国民间外交关系”。

林登目前的另一项工作,就是将那座白族老宅打造成推广中国文化的平台。林登认为,乡村居民和乡土文化都是中国的软实力,“它们不需要被包装,它们真实的样子就足够动人”。

在喜洲十余年,林登一直有妻子瑾妮陪伴。瑾妮是出生于旧金山的华人,他们有两个儿子,一个叫沙恩,一个叫布莱斯。谈到孩子的教育,林登笑着说:“作为一名‘前地毯清洁工’,我对他们的教育就是鼓励激情与冒险。”

在外人看来,林登的愿望过于宏大,生活也带有一种不确定性。有人问他:“这会不会牺牲太多安全感?”林登的答案是:“我想让我们的两个孩子看到他们父母为实现自身梦想而奋斗。”就像喜洲人一样,踏实而乐观。

“其实我已经是一个中国人了。”林登笑道。他常练咏春拳,会写毛笔字,房间里放着各种中国民族摆件,喜欢的作家有沈从文、鲁迅、瞿秋白,还在那本《寻乡中国》中对许多中国神话与民间传说津津乐道。

在中国文化的影响与激励下,林登甚至觉得,自己已经将中国人的儒家思想“内化”。“一些西方人认为儒家文化压抑、繁琐。我的看法恰恰相反。我认为它务实而自由。这是一种更和谐、更有利于社会可持续发展的价值观。各个国家的价值观不同,但这种和谐,是全人类共同的希冀。”

生于美国芝加哥,1984年获中国政府奖学金到中国求学,2005年定居云南喜洲,致力于保护与修复中国物质文化遗产,为云南经济社会发展做出贡献,获云南省外国专家“彩云奖”。