非金融企业金融化如何影响企业主业发展

邢天才 李雪 索碧晨

摘 要:在中国经济下行压力较大、金融投资收益相对较高的背景下,实体经济出现金融化趋势,甚至已经影响其主业发展,引起学术界高度关注。本文选取2010—2020年中国A股非金融上市公司为研究对象,采用非线性模型和门槛模型探究了非金融企业金融化对企业主业发展的影响及作用机制。结果表明:非金融企业金融化与企业主业发展之间呈倒U型关系。机制分析表明,非金融企业金融化可以通过资本支出影响企业主业发展,过度融资调节了非金融企业金融化对资本支出的影响。门槛模型分析表明,非金融企业金融化与企业主业发展之间存在债务担保能力的门槛效应。异质性分析表明,非金融企业金融化与企业主业发展之间的倒U型关系在国有非金融企业、小规模非金融企业和行业竞争程度高的非金融企业中更加显著。本文验证了非金融企业金融化有效提升企业主业发展的适度边界,为防范非金融企业过度金融化和实体经济“脱实向虚”提供了微观证据。

关键词:企业金融化;企业主业发展;资本支出;过度融资;债务担保能力

中图分类号:F830.59;F406 文献标识码:A 文章编号:1000-176X(2023)12-0075-16

基金项目:国家自然科学基金面上项目“上市金融机构系统性风险传导与演化机制实证与模拟研究”(71273042);辽宁省社会科学规划基金重大委托项目“发挥区域性股权市场功能,服务中小微企业发展”(L21ZD024);东北财经大学青岛金融研究院招标课题重点项目“关于持续改善青岛金融生态环境的对策研究”(QDY202201)

一、引 言

党的二十大报告指出,加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法将各类金融活动全部纳入监管,守住不发生系统性风险底线。Wind数据显示,2010—2016年,中国非金融企业金融资产持有量由720 048亿元快速增长至1 160 320亿元,突破百万亿大关,随后有所下降,但是2019年中国非金融企业金融资产持有量仍达到972 658亿元。中国非金融企业金融资产持有量不断增加,导致社会生产、流通和消费环节受阻。国家从政策层面不断释放金融服务实体经济的信号,为产业结构升级提供支持。在政策的扶持下,中国实体经济“脱实向虚”现象自2017年后有所缓解,但受多重因素影响,2019年底中国非金融企业金融资产持有量开始上升。国家统计局数据显示,中国非金融企业金融交易资金由2019年的94 134亿元增长至2021年的130 094亿元。2023年中央金融工作会议指出,经济金融风险隐患仍然较多,金融服务实体经济的质效不高。如何利用金融服务实体经济对于经济高质量发展具有重要意义。

非金融企业金融化是管理者基于企业内外部环境、公司战略发展等综合考量下的主动或被动选择。一方面,在中国宏观经济增速放缓、企业金融投资限制取消和货币政策相对宽松等外部环境因素的影响下,越来越多的非金融企业管理者热衷于配置周期短且收益高的金融资产进而从金融渠道获利,产业资本被挪用或投资到金融领域以获取短期收益,导致产业资本脱离实体经济,实业投资率下降,实体经济表现出严重的“脱实向虚”倾向[1];另一方面,企业金融决策由企业实际管理者作出,由于存在委托—代理问题,实际管理者对金融资产的配置具有更大的自由裁量权,金融资产交易过程中存在的利益均会诱使管理者在市场不确定性高、主业发展不好时选择将资本投向金融市场以获取短期收益,完成考核指标或牟取私利[2],忽视有利于企业长期可持续发展的实体投资,最终导致企业过度金融化,出现实体经济“脱实向虚”问题。在当前经济环境下,随着资本市场的发展,产业之间的竞争加剧,金融工具也在不断创新迭代,非金融企业的金融化与过度金融化问题引起学术界的高度关注。从理论层面来看,非金融企业金融化可能对企业主业发展带来正反两个方面的影响。正面影响是非金融企业通过金融化的手段盘活资金,增加企业资产的流动性,促进资本的保值增值,也在一定程度上弥补主业经营投资缺口,促进非金融企业主业发展,表现为“蓄水池”效应;反面影响是非金融企业将资金过多地向金融、房地产领域倾斜,在资金有限的情况下,迫使非金融企业减少主业发展投资,制约设备升级、产品研发,抑制非金融企业主业发展,表现为“挤出”效应。

现有研究对企业金融化的内涵[3]、动机[4]和经济后果进行了广泛探讨。特别是在经济后果方面,已有研究聚焦于企业金融化对企业创新研发[5-6]、资本积累[7]、投资效率[8-9]、生产效率[10-12]、企业风险[13-15]、企业发展[16-18]和绩效表现[19-21]的影响。关于企业金融化对企业主业发展的影响,当前研究主要体现在企业业绩表现方面。虽然有研究指出企业金融化可以提高企业短期的经营业绩[5],但企业金融化对企业长期业绩产生负向影响[21],从而抑制了企业主业发展。但目前对于企业主业发展方面的研究仍不充分,与现有研究相比,本文可能的增量贡献体现在:第一,现有研究主要从企业金融化的“蓄水池”效应和“挤出”效应对企业主业发展的影响展开线性分析,难以全面解释企业金融化的动机和经济后果。本文从企业金融化经济后果角度分析非金融企业金融化对企业主业发展的非线性影响,这有助于进一步明晰企业金融投资动因并拓展相关研究。第二,本文通过对资本支出中介效应和过度融资调节中介效应的分析,全面刻画了非金融企业金融化、资本支出、过度融资对主业发展的影响机制,这有助于丰富和深化非金融企业金融化对企业主业发展影响机制的研究。第三,本文通过门槛模型进一步探讨债务担保能力对非金融企业金融化影响企业主业发展由“蓄水池”效应向“挤出”效应转变的适度边界,拓展企业金融化“蓄水池”效应和“挤出”效应的研究,这有助于加深对实体经济“脱实向虚”现象的理解,也为企业如何更好地開展金融业务,促进企业发展提供新的思路。

二、理论分析与研究假设

(一)非金融企业金融化与企业主业发展

随着金融市场的发展,金融与实业的界限愈发模糊,金融资本与产业资本的相互融通成为企业普遍采用的发展模式。越来越多的企业进入金融市场,通过金融资产配置进行金融投资以期获得更高收益。非金融企业金融化是企业将资本投入到金融领域,通过金融渠道而非主业经营渠道获得收益的行为[22]。杜勇等[16]认为,企业出于经营战略动机的金融化有利于企业主业发展,而企业出于资本套利的投机动机的金融化将损害企业主业发展,前者表现出企业金融化的“蓄水池”效应,后者则是反映了企业金融化的“挤出”效应。从“蓄水池”效应来看,金融资产在调整成本和变现能力等资金储备动机方面比实物资产有优势。非金融企业金融化所获得的金融收益能够缓解企业的流动性约束,为企业在实业投资、主业发展等方面提供资金支持[23],提高生产效率[11]。另外,短期金融资产配置能使企业增加资本流动性、减少外部融资依赖[24],实现资本保值增值,从而缓解资金问题,支持企业发展[4]。尤其是当企业遭受财务风险冲击时,对金融资产及其收益的再配置可以弥补主业经营的资金缺口,促进企业主业发展。从“挤出”效应来看,过度金融化使非金融企业资本进入金融领域,由于企业资源有限,本来应该用于生产的资本进入金融领域将“挤出”主业资本,改变企业经营模式,导致企业从实体产业转向虚拟产业下的金融投资[7]。当金融资本成为主导的资本形态时,企业投机行为将导致资本在金融资产配置中空转,背离原有主业。此时企业的金融化行为对实业发展[16]以及创新活动[25]产生抑制作用。本质上,企业金融化是一种金融投资行为,在提高短期经营业绩的同时,必然带来一定风险。从长期看,由于企业资源有限,随着金融投资的增加,过度金融化最终将挤占主业投资[23],影响主业收益[26],降低经营性业务生产效率[11]和企业可持续发展能力。

基于此,笔者认为,非金融企业金融化对企业主业发展的影响既表现出促进作用,也表现出抑制作用,二者之间不是单向的促进作用或抑制作用,但也不排除某一方向影响巨大使得作用结果向该方向倾斜的情况。当外部投资环境适宜实体经济发展且企业资源有限时,非金融企业金融化表现为“挤出”效应;当外部投资环境不适宜实体经济发展且企业资源有限时,非金融企业金融化帮助企业盘活资产,提高流动性并降低投资风险,非金融企业金融化表现为“蓄水池”效应。随着非金融企业金融化水平的提高,“蓄水池”效应对企业主业发展具有促进作用,但促进作用存在边界,非金融企业金融化对企业主业发展促进作用的边际效用递减,在非金融企业金融化逐步过渡到以金融资本为主导的过度金融化时,呈现“挤出”效应,表现为主业生产与实业资本的减少,非金融企业金融化对企业主业发展具有更强的抑制作用,超过其对主业的提升作用,最终导致曲线呈倒U型特征。因此,笔者提出如下假设:

H1:非金融企业金融化与企业主业发展呈倒U型关系。

(二)非金融企业金融化对企业主业发展的影响

⒈资本支出的中介效应

资本支出是企业基于可持续发展的投资,是主业发展的保障。保持资本支出水平的适当增长是提升生产能力、创造新利润增长点的有效途径,有助于扩大企业规模、提升研发能力,是企业发展的根本动力。企业的资本支出增加能获得更多的主业持续回报和持续盈利[27],增强企业市场话语权,提升企业绩效[28]。企业金融化是企业资本配置的决策,为资金整合、资源获取以及商业模式选择提供更多的可能性,会直接影响企业的资本支出,进而对企业的设备更新、新技术使用、市场机会和行业地位等产生影响。有部分学者认为,实体经济金融化能在一定程度上促进实业投资,提高资本支出水平。Kliman和Williams[8]指出,企业金融化并未降低实业投资效率。一方面,企业配置金融资产与非金融资产受自身融资策略的影响[29],金融化行为能拓宽企业的融资渠道,这有助于企业获得资金进行实业投资;另一方面,金融资产的较强变现能力可产生资金的“蓄水池”效应,预防性储备动机能通过金融资产的再配置,为企业其他投资活动带来充裕的资金[4],降低财务风险[30]。同时,配置金融资产的收益也可以增加企业内部现金流,一定程度上支持企业资本支出。也有学者发现,非金融企业金融化会减少企业资本支出[29]。与实业投资相比,金融资产投资收益较高,在短期内具有绝对优势,尤其在市场环境不确定性高、主业发展不振、金融市场为牛市时,金融投资的回报远高于实业投资的回报。利差驱使非金融企业进行金融化,导致金融资产配置占企业总资产的比重上升,在企业资源有限性的约束下,必然“挤出”企业的实业投资,形成替代关系[31],一定程度上减少企业资本支出[29],降低投资效率[7]。

可见,非金融企业配置金融资产对资本支出的影响既可能表现为资金的“蓄水池”效应,也可能表现为“挤出”效应。一方面,非金融企业金融化在增加资本支出、拓宽融资渠道、提高资金流动性和风险抵抗能力的同时,对企业主业发展也表现为促进作用,资本支出的增加使得企业总资产增加,资金流动性的提高也带动了企业速动比率的提高,增强了企业偿债能力,向利益相关者传递了企业发展良好的信号,这有利于企业主业发展;另一方面,非金融企业金融化的程度加剧,在企业资源有限性的约束下,进一步抑制了企业资本支出,阻碍了企业主业发展的投资建设,无法及时进行设备升级、产品研发和长期项目投资等。企业长期脱离主业发展而转向虚拟资产投资,将出现“脱实向虚”问题,这既不利于企业长期发展,也不利于宏观经济发展。当非金融企业金融化促进企业资本支出时会进一步促进企业主业发展;当非金融企业金融化抑制企业资本支出时会进一步抑制企业主业发展。周江燕[27]与尹美群等[28]的研究也对这一结论做了相应论证。因此,笔者提出如下假设:

H2:资本支出在非金融企業金融化与企业主业发展的倒U型关系中发挥中介效应,即非金融企业金融化通过资本支出影响企业主业发展。

⒉过度融资的调节效应

企业融资可以划分为内源融资和外源融资。Jean[32]指出,当内源融资不足时,企业将通过增加外部负债以满足创新研发和持续经营的需求。外源融资是企业的成长性融资需求超出企业本身可实现的内生增长融资需求的部分[33],企业的投资机会与留存收益决定企业外源融资的需求程度。当企业的市场地位、发展前景和盈利能力可以在外源融资中获得优势地位时,企业往往会选择进行过度融资以应对可能出现的经营风险。由于中国市场信贷歧视的客观存在,上市公司与非上市公司之间的融资能力存在巨大差异,诱使企业在向银行套取资金后,利用正规金融市场和非正规金融组织之间的利差谋利[34],这将加剧企业过度融资。可见,企业进行过度融资并不都是出于对主业经营的考虑,很大程度上受金融套利驱动。企业过度融资的目的如下:其一,企业在外源融资过程中利用自身融资优势为主业发展保驾护航,预留充足的资金以应对可能面临的经营风险;其二,企业受金融套利驱使获取更多的可支配资金,增加企业金融资产配置,金融资产的流动性可以加强资金的“蓄水池”功能,对主业的促进效用更加显著。过度融资水平的进一步提高,加快了企业金融化进程,使得企业金融化的“蓄水池”效应以递减的速率增加,使企业更快地接近过度金融化的临界点,促使企业金融化对企业的“蓄水池”效应转向“挤出”效应更快出现,过度融资导致的企业金融化推动实体经济“脱实向虚”,在金融市场风险和政策不确定性的影响下,放大了企业经营的风险。

由于实业投资具有规模大、回收期长和资金周转慢等特征,与实业投资相比,在市场不确定性高、主业发展不振和金融市场处于牛市时,金融投资极具优势。企业内部现金流和外部融资约束的敏感度较高,当过度融资的企业处于相对宽裕的资金环境时,企业开展投资与经营活动[35],为企业在实业投资与金融投资之间的抉择中提供更多的资金支持,从而弱化企业金融化对资本支出的“挤出”效应。非金融企业金融化并不是一味地索取企业资金,当企业金融资产获取的收益在一定程度上可以弥补企业实业发展所需的资金缺口时,非金融企业金融化对企业主业发展会产生促进作用。过度融资在这一过程中发挥催化剂作用,企业过度融资获取了更多的闲置资金,加快企业金融资产配置进程,推进非金融企业金融化下金融收益的快速积累,进而缓解企业实业投资过程中的资金约束,减轻资金顾虑,一定程度上提高资本支出效率。持续且有效的资本支出是企业主业发展的推动力,必然强化资本支出对主业发展的正向影响。因此,笔者提出如下假设:

H3a:过度融资在非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系中发挥直接调节效应,当过度融资水平较高时,非金融企业金融化对企业主业发展的影响更显著。

H3b:过度融资在非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系中通过资本支出中介发挥调节效应。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文以2010—2020年中国沪深两市A股非金融上市公司为研究对象,数据来源于Wind数据库,借助Stata软件进行实证检验。为避免异常数据对结果的影响,本文对样本进行如下筛选:剔除金融保险房地产类企业,剔除风险警示的企业,剔除数据缺失的企业。最终选取2010—2020年2 737家上市公司,共21 912个观测值。为防止异常值的影响,本文还对连续变量进行上下1%的Winsorise处理。

(二)变量定义

⒈被解释变量

本文的被解释变量为企业主业发展(CorPe)。本文参考杜勇等[16]、Krippner [36]与胡聪慧等[37]的研究,用[营业利润-(投资收益+公允价值变动收益-联营企业和合营企业的投资收益)]/总资产衡量。

⒉解释变量

本文的解釋变量为非金融企业金融化(Finae)。借鉴Demir[24]、Onaran等[38]、宋军和陆旸[39]与杜勇等[16]的做法,用金融资产占总资产的比重衡量。本文将交易性金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产以及投资性房地产纳入统计科目的范围。

⒊机制变量

(1)资本支出(Cap)。本文参考Jensen[40]与胡国柳等[41]的做法,用购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金衡量,并用总资产标准化处理。

(2)过度融资(EEFR)。本文借鉴Asli和Vojislav[42]与文春晖等[33]的研究,用企业实际借款超出正常融资需求的额度衡量。其中,企业实际借款用企业长短期借款/总资产衡量,企业正常融资需求用(当期总资产-上期总资产)/当期总资产-净资产收益率/(1-净资产收益率)衡量。

⒋控制变量

为了提高回归结果的准确性,减少遗漏变量和个体差异对实证结果的影响。本文参考王红建等[5]与杜勇等[16]的研究,选取如下控制变量:成长性(Grow),用营业收入的同比增长率衡量;资本结构(LeRa),用总负债/总资产衡量;现金流量(CaFl),用经营活动净现金流量/总资产衡量;企业规模(FiSi),用总资产的自然对数衡量;成立年限(FiAg),用公司成立年限加1后的自然对数衡量;股权集中度(OwCo),用前十大股东持股比例衡量;董事会规模(BoSi),用董事会总人数的自然对数衡量。同时,本文还加入年份(Year)和企业(Firm)虚拟变量以控制年份和企业固定效应的影响。

⒌门槛变量

本文的门槛变量为债务担保能力(DEA)。本文参考曾海舰和苏冬蔚[43]的研究,用固定资产净额占总资产的比重衡量。企业拥有的固定资产越多,担保能力越强,获得的信贷资源越多。

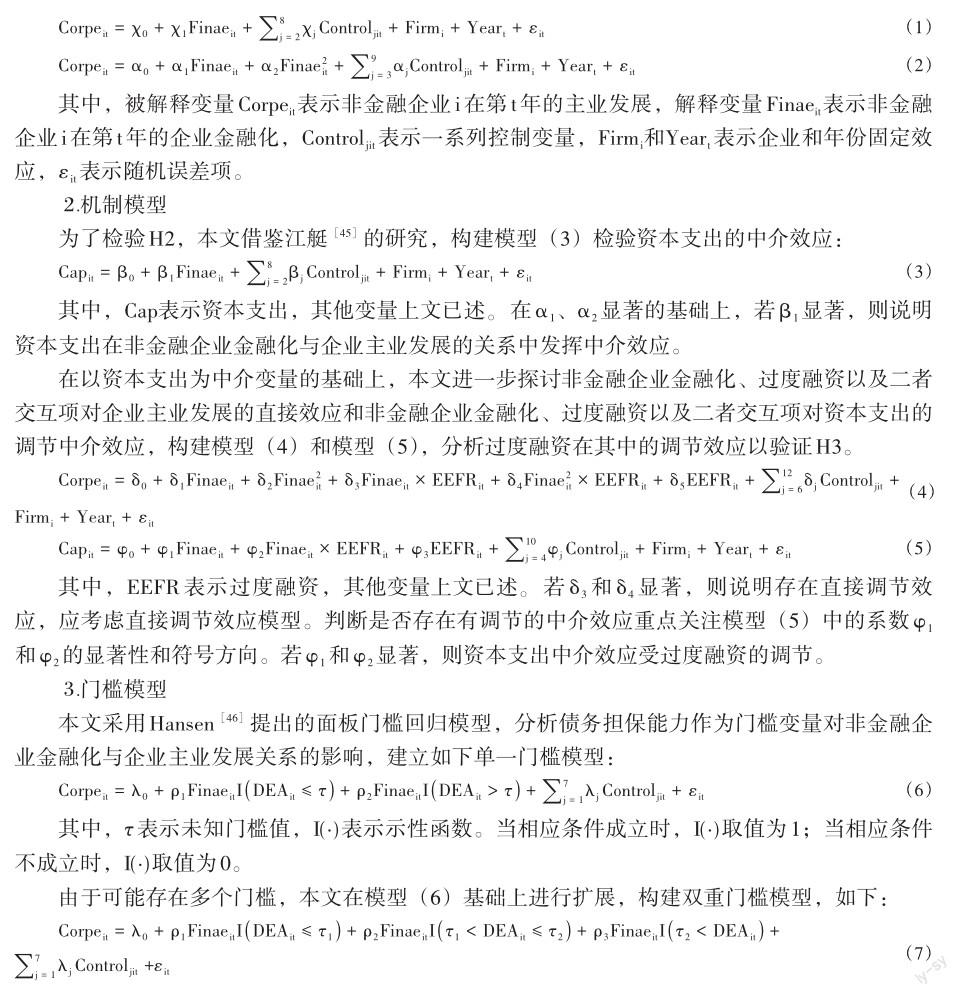

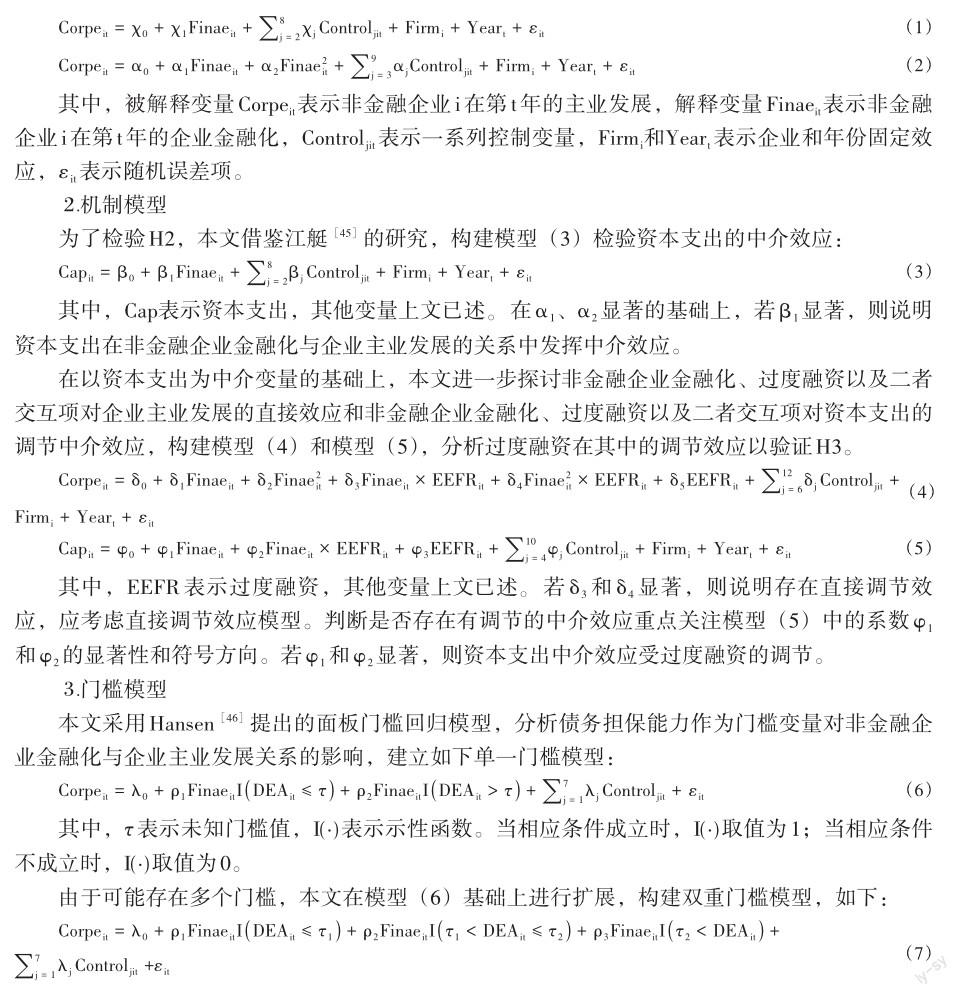

(三)模型构建

⒈基准模型

本文参照Haans等[44]对于U型关系的检验,分别构建解释变量一次项的模型(1)和增加解释变量二次项的模型(2),检验非金融企业金融化(Finae)与企业主业发展(Corpe)之间的倒U型关系。为了避免严重共线性问题,对非金融企业金融化进行中心化处理。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计

表1为主要变量的描述性统计结果。由表1可知,企业主业发展(Corpe)的均值为0. 043,中位数为0. 040,最小值和最大值分别为-0. 260和0. 302,这表明企业间的主业发展具有显著差异。企业主业发展(Corpe)的中位数小于其均值,且75%分位数处于样本区间的中间位置,这表明大部分企业的主业发展水平较低。企业主业发展(Corpe)的25%分位数为0. 013,接近于0,最小值为负,这表明有近1/4的企业主业经营不善,也在一定程度上说明非金融企业存在金融化行为。非金融企业金融化(Finae)均值为0. 222,这表明非金融企业的金融资产占总资产的比重平均为1/5。非金融企业金融化的(Finae)最小值和最大值分别为0. 022和0. 742,这表明样本企业均有不同程度的金融化行为,且金融化水平差距较大。非金融企业金融化(Finae)的中位数为0. 180,处于样本区间的下半部分,这表明大部分样本企业的金融化水平处于低位。

(二)相关性分析①

相关系数矩阵显示,主要变量之间的相关系数均小于0. 500,这说明各变量不存在严重的多重共线性问题,变量选取具有一定的合理性。非金融企业金融化(Finae)、资本支出(Cap)、过度融资(EEFR)与企业主业发展(CorPe)存在显著的相关关系,与本文的假设基本一致,变量之间的具体影响尚待進一步回归分析。

(三)基准回归分析

非金融企业金融化与企业主业发展的基准回归结果如表2所示。为了避免企业层面的聚集效应影响回归结果的稳健性,本文在企业层面进行Cluster处理。列(1)和列(3)没有加入控制变量,列(2)和列(4)在加入控制变量后,解释变量系数依旧显著且符号方向一致,这说明本文控制变量选择合理有效。列(2)回归结果显示,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 009,在5%水平上显著,这说明非金融企业金融化对企业主业发展具有正向影响。列(3)回归结果显示,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 219,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系数为-0. 195,在1%水平上显著,这初步说明非金融企业金融化与企业主业发展存在倒U型关系。为了防止其他因素对结果的干扰,在列(4)中加入控制变量,进一步控制企业特征和其他影响企业主业发展的因素。列(4)回归结果显示,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 110,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系数为-0. 151,在1%水平上显著,这说明非金融企业金融化对企业主业发展产生先促进、后抑制的非线性影响。加入控制变量后,Rˉ2从0. 332变为0. 500,模型的拟合优度提高,模型的设定具有一定的稳健性。

参考Haans等[44]对U型关系的检验,Utest检验结果表明,曲线拐点为0. 364,在非金融企业金融化0. 022—0. 742的取值范围内,并在5%水平上拒绝原假设,Slope结果表明,曲线左侧斜率为0. 104,曲线右侧斜率为-0. 114,非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系成立。拐点为0. 364,在非金融企业金融化水平的75%分位数(0. 292)与最大值(0. 742)之间,这说明非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系为左低右高、先升后降的非对称关系,而非金融企业金融化的中位数为0. 180,拐点0. 364在其右侧。相对于无金融化状况,非金融企业金融化对大部分企业主业发展发挥正向边际作用,金融化提高了企业资金的流动性并增加了经济收益,一定程度上可以对冲企业资金风险,这说明适度的金融化对企业发挥正向作用,对企业主业发展的“蓄水池”效应提升作用持续体现。随着企业金融化水平的逐渐上升,边际贡献随之下降,伴随着金融化水平的不断上升,达到阈值后,非金融企业金融化与企业主业发展的关系在较短区间内发生由正到负的结构性转变,“挤出”效应使得非金融企业金融化对企业主业发展起负向边际作用,导致企业主业发展水平下降。因此,H1得到验证。

(四)稳健性检验①

⒈滞后一期解释变量

非金融企业金融化影响企业主业发展,但企业主业发展也可能影响非金融企业金融化水平,为了解决这种反向因果关系产生的内生性问题,本文对滞后一期的非金融企业金融化重新进行检验。回归结果显示,滞后一期的非金融企业金融化的系数为0. 106,在1%水平上显著,滞后一期的非金融企业金融化二次项的系数为-0. 112,在1%水平上显著,这表明非金融企业金融化导致企业主业发展水平改变。因此,在考虑了内生性后,研究结果的稳健性不发生改变。

⒉替换变量

本文通过采取其他方式衡量非金融企业金融化,检验结论是否保持一致。考虑到企业持有金融资产所获得的利息和股息等收益是企业金融化产生企业“蓄水池”效应的体现,本文采用“(货币资金+应收利息+应收股利+可供出售金融资产+持有至到期投资+交易性金融资产+衍生金融产品+长期应收款)/总资产”作为非金融企业金融化的替换变量重新进行回归。回归结果表明,替换变量后,非金融企业金融化的系数为0. 115,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项的系数为-0. 151,在1%水平上显著,这说明上述研究结果稳健。

⒊工具变量

由于企业金融投资行为受众多因素的影响,虽然本文已经在基准回归中通过设定控制变量以降低遗漏变量引起的内生性问题,但出于稳健性考虑,进一步用工具变量检验模型中仍可能存在的内生性问题。本文参考万良勇等[6]的做法,用滞后一期非金融企业金融化和滞后两期非金融企业金融化为工具变量进行两阶段最小二乘法检验。Kleibergen?Paap rk LM Statistic结果表明,LM=1 158. 822,不可识别检验P值为0,拒绝原假设,即不存在识别不足问题。Kleibergen?Paap rk Wald F Statistic结果表明,F值=822. 339,大于所有临界值,P值为0,拒绝原假设,即不存在弱工具变量问题。Hansen J Statistic的过度识别检验的χ2统计值为1. 107,P值为0. 575,大于0. 100,无法拒绝所有工具变量均外生的原假设。上述结果表明,滞后一期非金融企业金融化和滞后两期非金融企业金融化作为工具变量有效。回归结果显示,非金融企业金融化一次项的系数在1%水平上显著为正,非金融企业金融化二次项的系数在1%水平上显著为负,这说明上文的研究结果依然稳健。

⒋Heckman两阶段模型

考虑到企业主业发展可能与企业某些特征有关,如具有适度金融化规模、较强盈利能力等特征的企业可能具有更好的主业发展能力,即本文解释变量可能存在自选择问题。对此,本文采用Heckman两阶段模型进行稳健性检验。第一阶段,构建Probit模型计算逆米尔斯比率(IMR),在回归方程加入排除约束性变量,同时控制回归模型中的所有控制变量。第二阶段,构建虚拟变量,非金融企业金融化大于均值时取值为1,否则为0。同时,将逆米尔斯比率(IMR)作为控制变量纳入模型进行回归。回归结果显示,非金融企业金融化的系数为0. 088,在5%水平下显著,非金融企业金融化二次项的系数为-0. 113,在1%水平上显著,且逆米尔斯比率(IMR)的系数不显著,这说明模型不存在自选择问题,结论保持稳健。

⒌系统GMM检验

考虑到传统最小二乘法(OLS)的估计结果可能存在偏差。本文采用系统GMM方法进行参数估计,将所有解释变量视为内生变量,并选取其滞后一期作为工具变量,同时将被解释变量企业主业发展一阶滞后项纳入回归方程。序列相关检验和Sargan检验结果显示,随机误差项差分存在一阶自相关,但不存在二阶自相关,这表明模型随机误差项无自相关。Sargan检验无法拒绝所有工具变量有效的原假设。回归结果显示,企业主业发展一阶滞后项的系数为0. 317,在10%水平上显著,这说明上一期企业主业发展对当期企业主业发展具有正向影响。非金融企業金融化的系数为1. 049,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项的系数为-1. 445,在1%水平上显著,这说明上述研究结论仍然成立。

五、机制分析

(一)中介效应分析

非金融企业金融化通过资本支出影响企业主业发展中介效应的回归结果如表3列(1)所示。列(1)回归结果显示,资本支出(Cap)的系数为-0. 011,在1%水平上显著,这说明在非金融企业金融化与企业主业发展的关系中,资本支出发挥中介效应。非金融企业金融化确实会通过资本支出这一中介变量来影响企业主业发展,证明了资本支出在非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系中具有中介效应,非金融企业金融化通过资本支出影响企业主业发展。因此,H2得到验证。

(二)调节的中介效应分析

运用模型(5)进一步考察以过度融资(EEFR)为调节变量的调节中介效应,具体考察过度融资在非金融企业金融化与企业主业发展关系中的作用机制。过度融资对非金融企业金融化与企业主业发展关系的直接调节结果如表3列(2)所示。列(2)回归结果显示,过度融资(EEFR)与非金融企业金融化(Finae)交互项的系数为0. 205,在1%水平上显著。过度融资(EEFR)与非金融企业金融化二次项(Finae2)交互项的系数为-0. 295,在1%水平上显著,这说明过度融资对非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系具有显著的直接调节效应。因此,H3a得到验证。过度融资对非金融企业金融化与资本支出的调节效应的回归结果如表3列(3)所示。列(3)回归结果显示,非金融企业金融化的系数为-0. 031,在1%水平上显著,这说明非金融企业金融化对资本支出产生负向影响。非金融企业金融化与过度融资交互项的系数为0. 017,在10%水平上显著,这说明过度融资调节了非金融企业金融化对资本支出的负向影响,当过度融资水平较高时,过度融资弱化了非金融企业金融化对资本支出的影响,缓解了企业融资约束,满足了企业资本支出对资金的需求,有效地保证了企业资本支出的投入,奠定了企业可持续发展的基础,进而促进了企业主业发展。综合前文分析,过度融资对非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系所发挥的间接调节效应通过资本支出中介实现。因此,H3b得到验证。

本文将过度融资按照25%分位数和75%分位数划分为低过度融资调节和高过度融资调节,依据表3列(2)的回归结果,过度融资对非金融企业金融化与企业主业发展的直接效应调节和间接效应调节的结果如图1和图2所示。由图1可知,在没有过度融资调节的情况下,非金融企业金融化与企业主业发展之间呈左低右高且先升后降的非对称倒U型关系。当加入过度融资变量调节后,不同的过度融资水平在非金融企业金融化与企业主业发展的关系中呈现出不同程度的调节效应。在低过度融资调节的作用下,倒U型曲线拐点向左移动,曲线变得陡峭,这反映出过度融资强化了非金融企业金融化对企业主业发展的影响。而在高过度融资水平调节的作用下,拐点进一步向左上移动,呈现出左高右低且先升后降的非对称倒U型。这说明随着过度融资水平的提升,非金融企业金融化对企业主业发展的影响更加显著。也就是说,当企业处于过度融资时,其对企业主业发展具有一定的正向边际效用。随着金融化水平的提高,企业主业发展能得到显著的提升,但提升的边际效用逐渐递减。当金融化水平超过阈值后,最终会加大过度融资对企业主业发展的负向影响。企业借款作为一种外部融资方式,其持有水平直接影响企业财务状况。在过度融资下,企业通过放贷或“金融掮客”等方式牟取利差,或通过购买理财产品投资金融资产等方式进行企业金融化,加剧了企业“脱实向虚”的金融化行为。企业维持一定的融资水平可以促进主业发展,而过度的超额融资则会放大金融化对企业主业发展影响的波动,带来财务、管理和经营环境不确定性等一系列隐性成本,从而降低企业的经营效率,对企业主业发展产生负向影响。由图2可知,当企业的过度融资水平处于低位时,非金融企业金融化对资本支出产生较大的“挤出”效应,间接调节效应直线较为陡峭;当企业的过度融资水平处于高位时,非金融企业金融化对资本支出的“挤出”效应减弱,间接调节效应直线较为平缓。

(三)企业债务担保能力的门槛效应分析

本文以企业债务担保能力为门槛变量的门槛效应检验结果如表4所示。由表4可知,自抽样检验结果显示单一门槛显著,F值为50. 250,对应的P值为0. 000,双重门槛不显著。因此,本文以单一门槛模型进行分析。门槛值估计值为0. 463,据此将样本企业分为低债务担保能力(DEA≤46. 3%)和高债务担保能力(DEA>46. 3%)两种情况进行回归。

门槛模型估计结果如表5所示。由表5可知,当企业债务担保能力门槛值低于46. 3%时,非金融企业金融化对企业主业发展具有显著的正向影响;当门槛值超过46. 3%后,非金融企业金融化对企业主业发展具有显著的负向影响。这表明,当企业债务担保能力低于门槛值时,企业存在较大的融资约束问题,非金融企业金融化具有明显的“蓄水池”效应,对企业主业发展产生正向影响;而当企业债务担保能力高于门槛值时,企业受到的融资约束较小,“蓄水池”效应不明显,无法促进企业主业发展。

六、异质性分析

(一)产权性质异质性

林毅夫和李志赟[47]认为,国有企业具有预算软约束的优势。本文采用产权性质(State)虚拟变量进行分析,国有企业赋值为1,反之为0。Utest检验结果表明,非金融企业金融化与企业主业发展呈倒U型关系。国有企业组曲线的拐点为0. 423,在5%水平上显著。Slope结果表明,①曲线左侧斜率为0. 100,曲线右侧斜率为-0. 080。产权性质异质性的回归结果如表6列(1)—列(2)所示,回归结果显示,国有企业组中,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 105,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系数为-0. 125,在1%水平上显著。非国有企业组曲线的拐点为0. 323,在5%水平上显著。Slope结果表明,曲线左侧斜率为0. 091,曲线右侧斜率为-0. 127。非国有企业组中,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 098,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系数为-0. 151,在1%水平上显著。这说明国有非金融企业金融化对企业主业发展的正向影响更大,曲线更陡峭,拐点右移,即国有非金融企业金融化对企业主业发展的“蓄水池”效应更大,而“挤出”效应更小。

(二)企业规模异质性

本文对企业规模(SIZE)变量进行二分位处理,企业规模高于行业中位数的为大规模企业,赋值为1,反之为0。Utest检验结果表明,小规模企业组曲线的拐点为0. 309,在5%水平上显著。Slope结果表明,曲线左侧斜率为0. 074,曲线右侧斜率为-0. 113。企业规模异质性的回归结果如表6列(3)—列(4)所示,回归结果显示,小规模企业组中,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 080,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系數为-0. 130,在1%水平上显著。大规模企业组曲线拐点为0. 448,在5%水平上显著。Slope结果表明,曲线左侧斜率为0. 093,曲线右侧斜率为-0. 064。回归结果显示,大规模企业组中,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 098,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系数为-0. 109,在1%水平上显著。这说明小规模企业的金融化行为对企业主业发展的影响更大,曲线更陡峭,拐点左移。也就是说,相对于规模大的非金融企业,小规模非金融企业金融化对企业主业发展的“蓄水池”效应和“挤出”效应更强。

(三)行业竞争异质性

本文采用赫芬达尔指数(HHI)衡量行业竞争,构建虚拟变量。该指数反映企业所处行业的垄断程度,高于行业中位数企业行业垄断程度高,因而行业竞争程度低,赋值为1,反之为0。Utest检验结果表明,非金融企业金融化与企业主业发展依然呈倒U型关系,行业竞争程度低企业组曲线的拐点为0. 352,在5%水平上显著。Slope结果表明,曲线左侧斜率为0. 099,曲线右侧斜率为-0. 117。行业竞争异质性的回归结果如表6列(5)—列(6)所示,回归结果显示,行业竞争程度低企业组中,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 106,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系数为-0. 150,在1%水平上显著。行业竞争程度高企业组曲线的拐点为0. 385,在5%水平上显著。Slope结果表明,曲线左侧斜率为0. 125,曲线右侧斜率为-0. 123。行业竞争程度高企业组中,非金融企业金融化(Finae)的系数为0. 133,在1%水平上显著,非金融企业金融化二次项(Finae2)的系数为-0. 173,在1%水平上显著。这说明当企业处于竞争程度高的行业时,非金融企业金融化对企业主业发展的正向影响更大,曲线更陡峭,拐点右移。也就是说,位于竞争充分行业的非金融企业金融化对企业主业发展拥有更强的“蓄水池”效应,而行业竞争程度低的非金融企业金融化对企业主业发展的“挤出”效应更强。

七、结论与建议

本文采用非线性模型和门槛模型,对2010—2020年中国A股非金融上市公司的平衡面板数据进行检验,探究了非金融企业金融化对企业主业发展的影响及作用机制。研究结果表明:第一,非金融企业金融化对企业主业发展具有正负两个方面的影响,二者呈左低右高的非对称的倒U型关系。非金融企业金融化水平较低时,其能发挥“蓄水池”效应从而正向影响企业主业发展;非金融企业金融化水平较高时,“挤出”效应占主导,其对企业主业发展的负向影响加大。第二,资本支出在非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系中发挥中介效应。非金融企业金融化对资本支出具有显著的负向影响,非金融企业金融化行为“挤出”了企业的资本支出,非金融企业金融化对企业主业发展的影响通过资本支出传导。第三,过度融资能够调节非金融企业金融化、资本支出与企业主业发展的关系。一方面,过度融资通过调节资本支出,间接影响企业主业发展;另一方面,过度融资能够强化非金融企业金融化与企业主业发展的倒U型关系,使倒U型曲线的拐点左移,在通过“蓄水池”效应促进企业主业发展的同时也通过“挤出”效应负向影响企业主业发展,过度融资的调节进一步强化了实体经济“脱实向虚”倾向。第四,基于债务担保能力的视角,探讨非金融企业金融化与企业主业发展非线性关系结构性变化的作用机制。在企业债务担保能力的有效区间内,企业可以通过提升金融化水平促进主业发展,验证了非金融企业金融化有效促进企业主业发展的适度边界。企业债务担保能力阈值的存在揭示了非金融企业金融化与企业主业发展倒U型关系的作用机制。低于企业债务担保能力阈值时,非金融企业金融化体现为适度金融化行为,产生“蓄水池”效应。超过企业债务担保能力阈值后,非金融企业金融化体现为过度金融化,产生“挤出”效应。第五,异质性分析表明,国有非金融企业金融化的“蓄水池”效应对于企业主业发展的正向影响更大。当金融化水平超过拐点后,在预算软约束的影响下,过度金融化行为对国有非金融企业主业发展的负向影响有所减小。小规模非金融企业金融化相对于大规模非金融企业金融化对企业主业发展的“蓄水池”效应和“挤出”效应更强。行业竞争程度高的非金融企业金融化对企业主业发展的“蓄水池”效应更强,而行业竞争程度低的非金融企业过度金融化对企业主业发展的“挤出”效应更强。

基于以上结论,笔者提出如下建议:第一,在引导金融创新、发挥金融市场功能、丰富金融市场投资工具的同时,监管层要强化金融市场监管,警惕非金融企业过度金融化,着重提升非金融企业金融化的“蓄水池”效应,降低非金融企业金融化风险。通过金融市场机制确保企业充分发挥金融市场服务实体经济的功能而非将其作为投机的场所,防止企业资金过度流向金融市场。避免实体经济“脱实向虚”。通过政策引导,让金融市场服务于实体经济,确保有效发挥市场的金融资源配置功能,促进非金融企业金融化与实体经济的协同发展。督促非金融企业回归主业,促进主业发展,发挥“蓄水池”作用,进而增加主业创新投资。第二,企业应立足于自身主业的发展战略,立足于与主业相关的经营和研发,正确处理主业发展与金融资产投资的关系,合理配置金融资产,避免过度金融化,把控并防范过度金融化风险,为企业主业发展保驾护航。

参考文献:

[1] 张成思,张步昙.中国实业投资率下降之谜:经济金融化视角[J].经济研究,2016,51(12):32-46.

[2] 高闯,褚晓波,杨烨青.实体企业金融化、代理成本与企业破产风险[J].统计与决策,2021,37(15):179-183.

[3] LEILA E D. Identifying the“financialization”of the nonfinancial corporation in the U.S. economy: a decomposition of firm?level balance sheets[J]. Journal of post keynesian economics,2016,39(1):115-141.

[4] 胡奕明,王雪婷,张瑾.金融资产配置动机:“蓄水池”或“替代”?——来自中国上市公司的证据[J].经济研究,2017,52(1):181-194.

[5] 王红建,曹瑜强,杨庆,等.实体企业金融化促进还是抑制了企业创新——基于中国制造业上市公司的经验研究[J].南开管理评论,2017,20(1):155-166.

[6] 万良勇,查媛媛,饶静.实体企业金融化与企业创新产出——有调节的中介效应[J].会计研究,2020(11):98-111.

[7] ?ZGüR O. Financialisation and capital accumulation in the non?financial corporate sector[J]. Cambridge journal of economics,2008,32(6):863-886.

[8] KLIMAN A, WILLIAMS S D. Why “financialisation” hasn?t depressed US productive investment[J]. Cambridge journal of economics,2015, 39(1) :67-92.

[9] 顧海峰,张欢欢.企业金融化如何影响实体投资效率?——基于中国A股上市公司的证据[J].管理学刊,2022,35(1):86-101.

[10] 刘笃池,贺玉平,王曦.企业金融化对实体企业生产效率的影响研究[J].上海经济研究,2016(8):74-83.

[11] 胡海峰,窦斌,王爱萍.企业金融化与生产效率[J].世界经济,2020,43(1):70-96.

[12] 陈赤平,孔莉霞.制造业企业金融化、技术创新与全要素生产率[J].经济经纬,2020,37(4):73-80.

[13] 彭俞超,倪骁然,沈吉.企业“脱实向虚”与金融市场稳定——基于股价崩盘风险的视角[J].经济研究,2018,53(10):50-66.

[14] 于建玲,佟孟华,朱泽君.企业金融化对财务风险的影响——基于经济政策不确定性的调节效应研究[J].国际金融研究,2021(10):88-96.

[15] 赵芮,曹廷贵.实体企业金融化与企业风险:对冲效应抑或扩大效应[J].当代财经,2021(6):64-77.

[16] 杜勇,张欢,陈建英.金融化对实体企业未来主业发展的影响:促进还是抑制[J].中国工业经济,2017(12):113-131.

[17] 倪志良,宗亚辉,张开志,等.金融化是否制约了实体企业主营业务的发展?[J].经济问题探索,2019(3):51-62.

[18] 李文贵,邵毅平.创始人管理、企业金融化与主业发展[J].财贸研究,2020,31(9):76-87.

[19] 许志勇,潘攀.公司成长视角下金融化对经营绩效的影响研究[J].人民论坛·学术前沿,2018(6):100-103.

[20] 蔡艳萍,陈浩琦.实体企业金融化对企业价值的影响[J].财经理论与实践,2019,40(3):24-31.

[21] 阳旸,刘姝雯,徐照宜,等.企业金融化对企业业绩的影响研究——基于期限结构异质性视角[J].会计研究,2021(9):77-94.

[22] 刘贯春.金融资产配置与企业研发创新:“挤出”还是“挤入”[J].统计研究,2017,34(7):49-61.

[23] 张昭,朱峻萱,李安渝.企业金融化是否降低了投资效率[J].金融经济学研究,2018,33(1):104-116.

[24] DEMIR F. Financial liberalization, private investment and portfolio choice: financialization of real sectors in emerging markets[J]. Journal of development economics,2009,88(2):314-324.

[25] 肖忠意,林琳,陈志英,等.企业金融化与上市公司创新研发投入——基于董事会治理与创新文化的调节作用的实证分析[J].南开经济研究,2021(1):143-163.

[26] 谢富胜,匡晓璐.制造业企业扩大金融活动能够提升利润率吗?——以中国A股上市制造业企業为例[J].管理世界,2020,36(12):13-28.

[27] 周江燕.研发投入与企业业绩相关性研究——基于中国制造业上市公司的实证分析[J].工业技术经济,2012,31(1):49-57.

[28] 尹美群,盛磊,李文博.高管激励、创新投入与公司绩效——基于内生性视角的分行业实证研究[J].南开管理评论,2018,21(1):109-117.

[29] DANIELE T, ?ZLEM O. Financialization, financial development and investment: evidence from European nonfinancial corporations[J]. Socio?economic review,2020,18(3):681-718.

[30] 黄贤环,吴秋生,王瑶.金融资产配置与企业财务风险:“未雨绸缪”还是“舍本逐末”[J].财经研究,2018,44(12):100-112.

[31] TOBIN J. Money and economic growth[J]. Econometrica,1965,33(4):671-684.

[32] JEAN T. The theory of corporate finance[M]. Princeton:Princeton University Press,2007.

[33] 文春晖,李思龙,郭丽虹,等.过度融资、挤出效应与资本脱实向虚——中国实体上市公司2007—2015年的证据[J].经济管理,2018,40(7):39-55.

[34] 吕劲松.关于中小企业融资难、融资贵问题的思考[J].金融研究,2015(11):115-123.

[35] BROWN J R, PETERSEN B C. Cash holdings and R&D smoothing[J]. Journal of corporate finance,2011,17(3):694-709.

[36] KRIPPNER G R. The financialization of the American economy[J]. Socio?economic review,2005,36(2):173-208.

[37] 胡聪慧,燕翔,郑建明.有限注意、上市公司金融投资与股票回报率[J].会计研究,2015(10):82-88.

[38] ONARAN O, STOCKHAMMER E, GRAGL L. Financialisation, income distribution and aggregate demand in the USA[J]. Cambridge journal of economics,2011,35(4):637-661.

[39] 宋军,陆旸.非货币金融资产和经营收益率的U形关系——来自中国上市非金融公司的金融化证据[J].金融研究,2015(6):111-127.

[40] JENSEN M. Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers[J]. The American economic review,1999,76(2):323-329.

[41] 胡国柳,裘益政,黄景贵.股权结构与企业资本支出决策:理论与实证分析[J].管理世界,2006(1):137-144.

[42] ASLI D, VOJISLAV M. Law, finance, and firm growth[J]. The journal of finance,1998,53(6):2107-2137.

[43] 曾海舰,苏冬蔚.信贷政策与公司资本结构[J].世界经济,2010,33(8):17-42.

[44] HAANS R,PIETERS C,HE Z L. Thinking about U:theorizing and testing U? and inverted U?shaped relationships in strategy research[J]. Strategic management journal,2016,37(7):1177-1195.

[45] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[46] HANSEN B E. Threshold effects in nonanddynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of econometrics,1999,93(2):345-368.

[47] 林毅夫,李志赟.政策性负担、道德风险与预算软约束[J].经济研究,2004(2):17-27.

How Does Financialization of Non‐Financial Enterprises Affect the Main Business of Enterprises

XING Tian-cai1,2, LI Xue1,SUO Bi-chen3

(1. School of Finance, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China; 2. Qingdao Financial Research Institute, Dongbei University of Finance and Economics, Qingdao 266105, China; 3. School of Pulic Administration, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025, China)

Summary:This paper constructs an enterprise financialization index based on the proportion of financial assets held by an enterprise in its total assets, and measures the development of the main business with the operating profit after excluding the income from financial investment of an enterprise. Taking China?s A?share listed companies from 2010 to 2020 as research samples, this paper explores the influence of the financialization of non?financial enterprises on the development of the enterprise?s main business It is found that moderate financialization behavior promotes the development of the main business, and there is a nonlinear inversed U?shaped relation between the two. Mechanism analysis shows that enterprise financialization affects the development of enterprise main business through capital expenditure, and excessive financing moderates the negative impact of enterprise financialization on capital expenditure. There is a threshold effect of debt guarantee ability on the influence of enterprise financialization on the development of main business, and it then verifies the moderate boundary of enterprise financialization behavior to effectively improve the main business from the perspective of debt guarantee ability. When the threshold value of enterprise debt is lower than 46.3%, enterprises have strong financing constraints. Enterprise financialization has an obvious “reservoir” effect on the development of enterprise main business, and has a positive impact on the development of enterprise main business. When the threshold value of enterprise debt is higher than 46.3%, the “reservoir” effect of enterprise financialization on the development of enterprise main business disappears, and the development of enterprise main business cannot be promoted. Sample regression results show that among state?owned enterprises (SOEs) and enterprises with high level of industrial competition, the “reservoir” effect of non?financial enterprises? financialization on the development of enterprises? main business is larger, but the “crowding out” effect is smaller. In small?scale enterprises, the “reservoir” effect and “crowding out” effect of the financialization of non?financial enterprises on the development of enterprises? main business are greater.

Relevant research in this paper provides new ideas for strengthening the service function of finance for the real economy. It is necessary to strengthen supervision while guiding financial innovation to reduce the risk of enterprise financialization; to ensure through financial market mechanisms that enterprises fully use financial markets to serve entities rather than as venues for speculation; to maintain appropriate financial asset allocation of enterprises, follow their own development strategies, correctly handle the relation between main business development and financial asset investment, prevent “excessive financialization” and “shifting from real to virtual” enterprise behavior.

Key words: enterprise financialization; main business development of enterprises; capital expenditure; excessive fi? nancing; debt guarantee ability

(责任编辑:巴红静)

[DOI]10.19654/j.cnki.cjwtyj.2023.12.007

[引用格式]邢天才,李雪,索碧晨.非金融企業金融化如何影响企业主业发展[J].财经问题研究,2023(12):75-90.

① 相关性分析结果未在正文中列出,留存备索。

① 稳健性检验结果未在正文中列出,留存备索。

① Slope结果未在正文中列出,留存备索。