贵州清水江流域高坪侗寨大角冲鱼鳞册考略

龙泽江,陈洪波

鱼鳞册是明清时期以征收田赋为目的而编制的地籍清册,明清时期曾在全国普遍推行,但遗存至今的鱼鳞册实物却非常少。据栾成显先生统计,全国遗存的明清鱼鳞册也就4500多册,其中集中收藏的是安徽休宁县档案馆收藏1162册,浙江兰溪县财政局收藏746册,其他则分散收藏于中国社科院、中国国家图书馆、中国第一历史档案馆、上海图书馆等。其来源地以徽州地区最多,其次为江浙等长三角地区,全国其他地方则只有零星的分布和发现。①栾成显:《鱼鳞图册的遗存与研究价值》,《浙江学刊》2019年第1期。具体到贵州而言,目前只有清水江流域有鱼鳞册发现的报道,即天柱县春花寨鱼鳞册2册②张新民:《天柱文书(17)》(第一辑),江苏人民出版社,2014年,第30-93页。和天柱县高坪寨(原名登鳌)《登鳌清查鱼鳞册》4册。③陈洪波,龙泽江:《小江文书·高坪卷·鱼鳞册》,贵州大学出版社,2018年。最近在天柱县高坪村又发现了1册鱼鳞册,封面名称为《九、十甲登鳌清查鱼鳞册·土名大角冲》(本文简称《大角冲鱼鳞册》)。原来发现的4册《登鳌清查鱼鳞册》的封面上均标记了“共订八本”,而此次新发现的《大角冲鱼鳞册》却没有标记“共订八本”字样,从外观判断不是同一批次编制的鱼鳞册。《大角冲鱼鳞册》登记了高坪寨土名叫大角冲的255丘田的田主姓名、田形、等级、四至、收禾数量,这恰好是原发现的4册《登鳌清查鱼鳞册》未登记的内容,二者互为补充,增强了先期发现的高坪侗寨清代鱼鳞册资料的系统性与完整性。本文拟对《大角冲鱼鳞册》的内容进行初步梳理,并与高坪土地契约、田赋清查册等资料相互印证,从而揭示其学术研究价值。

一、《大角冲鱼鳞册》的内容

《大角冲鱼鳞册》逐丘登记了大角冲255丘田的田主、田形、等级和收禾产量及四至,原册自己统计的田丘数量为“中田陆拾坵共收禾捌佰壹拾陆稨,下田壹佰玖拾伍坵共收禾壹仟捌佰叁拾稨零叁籽”,合计收禾2646.75稨。①1稨等于4籽,即1籽等于0.25稨而根据笔者的统计,共计中田59丘808稨,下田196丘1846稨,中下田合计255丘2654稨,与原册统计的产量误差为7.25稨。由于山区梯田形状不规则,大角冲鱼鳞册用来描述梯田形状的名称有22种,其中以蛇形最多,有63丘,其次为方形,有33丘,第三为湾形,有28丘,第四为三角形,有24丘,第五为角形,有20丘,其他还有半月形、丘引形(蚯蚓形)、钟形、梯形、圆形等。

255丘田产中,单块田地的最小产量只有0.25稨,最大产量为70稨,平均每丘10稨。根据对天柱县清代民间文献《三里均摊案》对赋率记载的考证,循礼里1稨约为20斤②陈洪波,龙泽江:《新发现贵州清水江侗族鱼鳞册评介》,《云南民族大学(哲学社会科学版)》2014年第4期。(清代每斤596克,则清代20斤约合今23.8市斤)。当地下等田4稨为1挑,③龙泽江,陈洪波:《新发现的侗族田赋实征册考释——兼论清代贵州清水江下游的田粮负担与地权分配》,《史学月刊》2015年第8期。1挑约合今100市斤,按照传统稻谷品种,贵州山区梯田的稻谷产量也就300市斤/亩左右,即1亩约产稻谷3挑(折合下田12稨),则大角冲鱼鳞册平均每丘田产量10稨换算为面积约0.8亩。而实际上,大田很少,低于12稨即约折合1亩以下的田有188丘,约占74%。

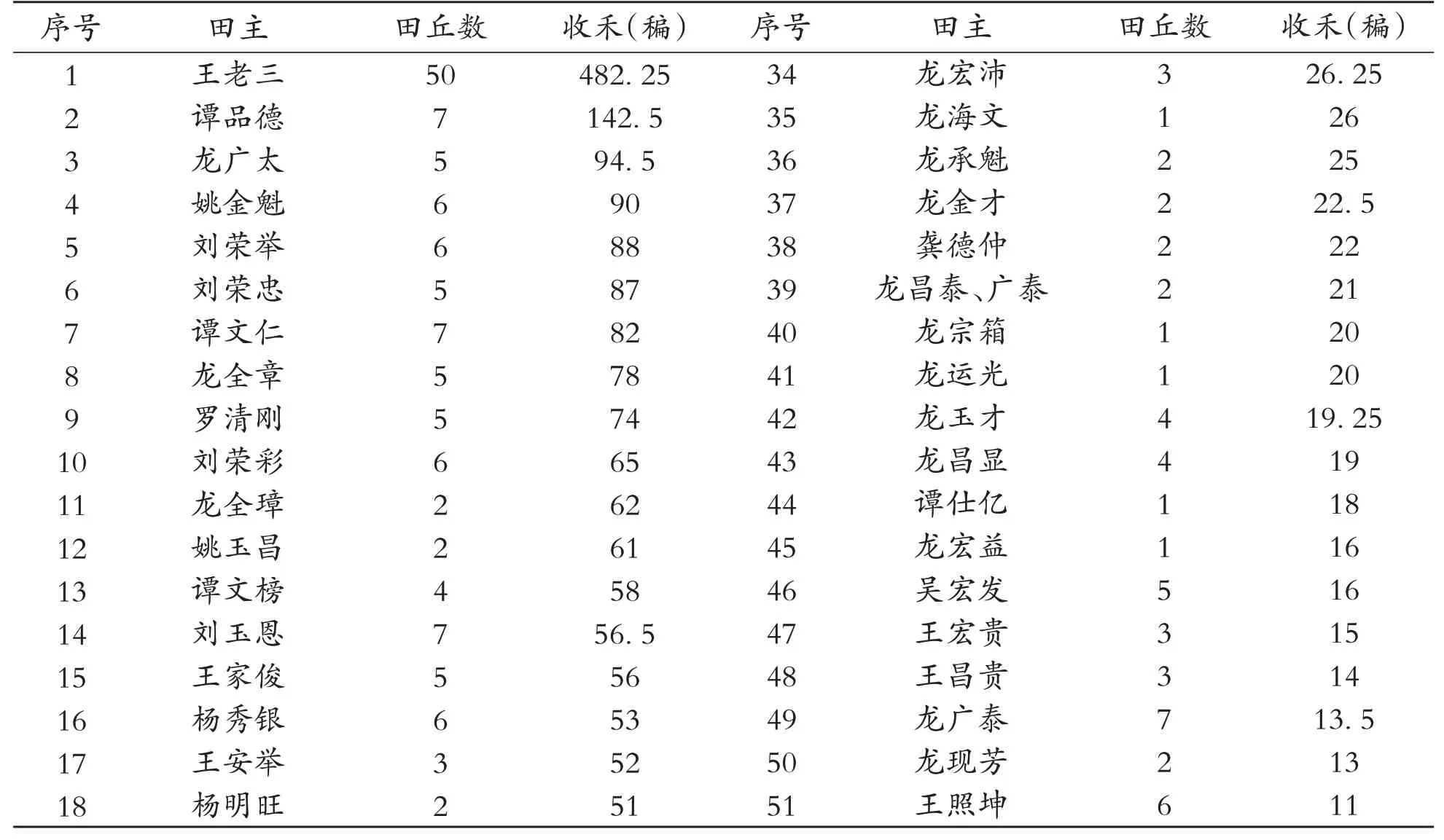

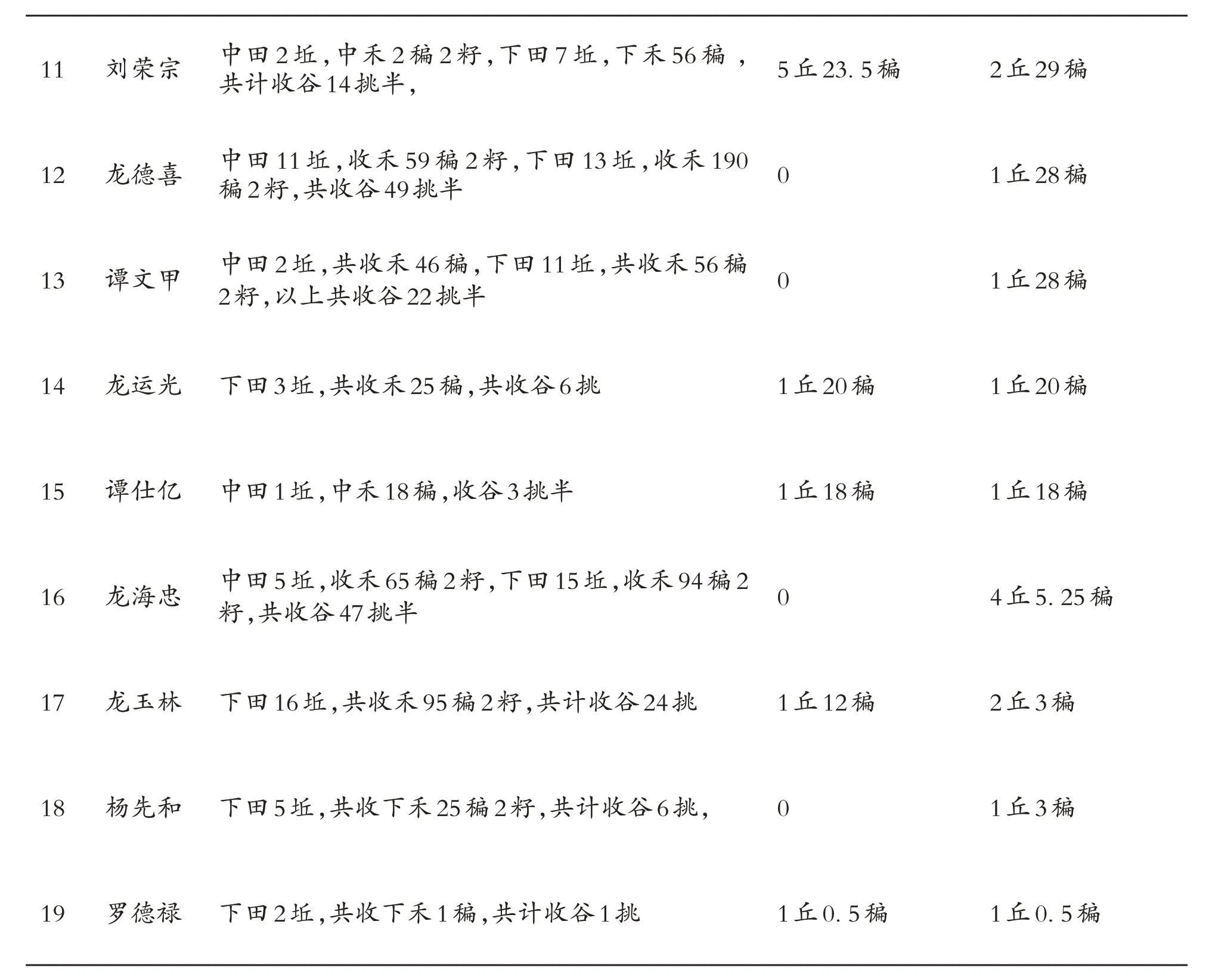

如果按归户统计,大角冲共有66位田主,田产最多的王老三收禾482.25稨,最少的罗德禄只有0.5稨,各田主的田产占有情况如表1所示。

表1 大角冲田产归户统计表

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33龙朝汉龙玉白龙清华龙运蛟龙清喜王玉振刘荣汉刘啟隆龙宽泰龙云汉刘荣宗欧政家龙仁寿龙德喜谭文甲2271221 10 10 10 966 054334311 47.25 40 38.25 38 38 34 33.5 33.5 33 29.25 29 29 28 28 28 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66龙礼敖龙有绿黄秀德龙辅圣王老恩龙秉荣龙海忠王谢祖龙品荣龙玉林杨先和龙昌后龙昌厚王安礼罗德禄111211421213211 5.25 5533 2.25 1.25 1 0.5

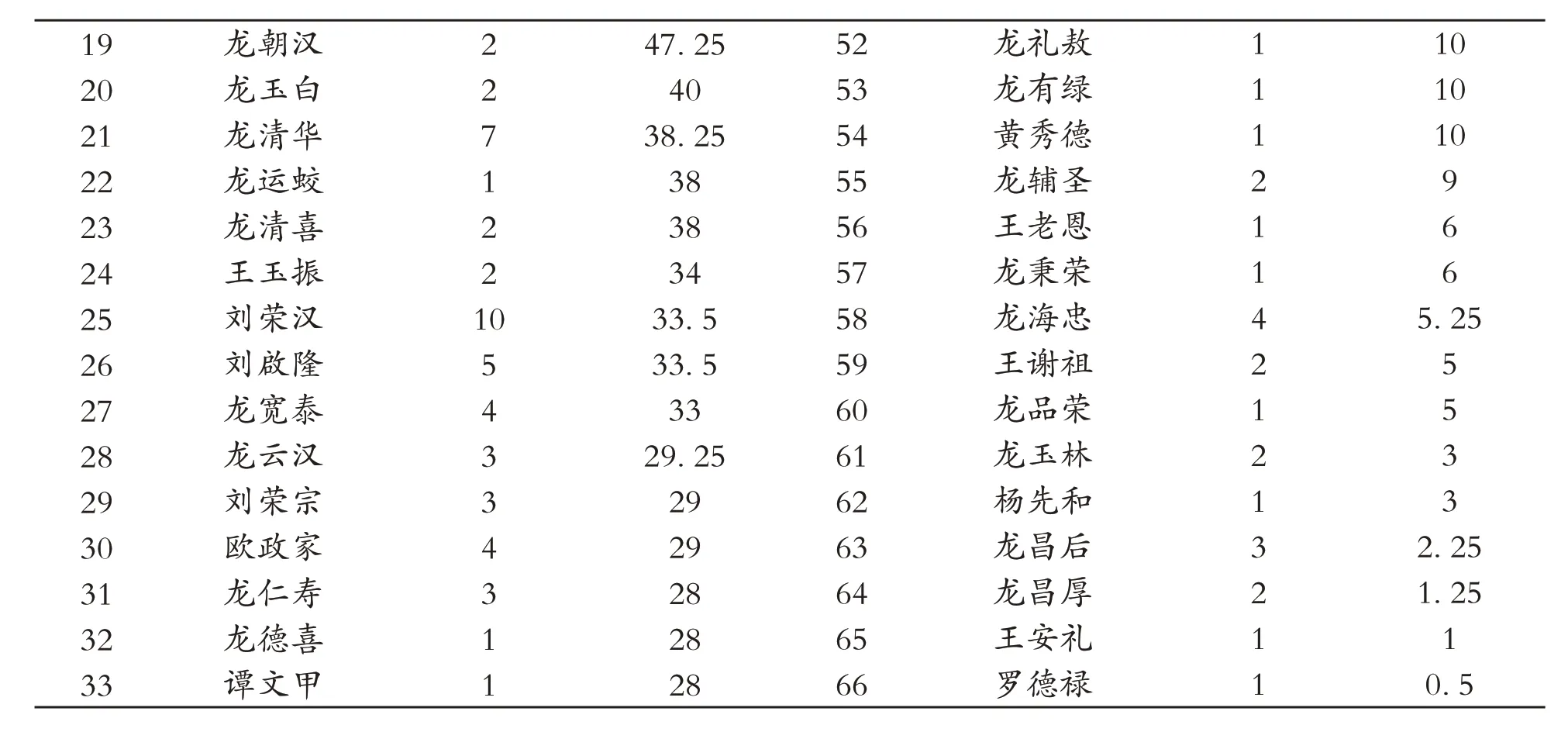

表1显示,王老三占有大角冲50丘田,产量482.25稨,占大角冲全部产量的18%。另外,根据对先发现的4册《登鳌清查鱼鳞册》的检索,如下面表2所示,王老三还占有各尾冲等处田产367.75稨,所以已知王老三占有田产合计850稨,约折合70多亩。本文开头介绍了《登鳌清查鱼鳞册》封面标注了“共订八本”,而目前只发现了5本,说明这70多亩田并不一定是王老三的全部田产。然而很耐人寻味的是,鱼鳞册中再穷的田主都有漂亮的名字,只有王老三似乎有姓无名,而以排行为名,活脱脱一个土老财的形象。但凡进过一两天私塾,读过一点四书五经的,都不应该没有名字。如果说他是一个富二代,他的父辈不可能不送他读书。如果说他是一个暴发户,可是在高坪及毗邻的柳寨、冷水等寨搜集到的2000多份契约文书中,却没发现他买地的契约。也许他的契约还藏在村民家中未被发现,也或许在土改中被清算烧毁了也有可能。

表2 王老三在高坪寨各尾冲等处田产

资料来源:陈洪波、龙泽江、杨存林:《小江文书·高坪卷·鱼鳞册》,贵州大学出版社,2018年,第14页,第23-39页,第43-62页,第132-152页,第159页。

表1、表2显示了传统中国农村的贫富差距,富者可以田边阡陌,贫者却无立锥之地。

由于大角冲鱼鳞册未标注编制时间,因而需要考察相关田主在契约文书中的活动情况,以初步确定其大致的编制时间。

二、大角冲鱼鳞册中的田主在契约文书中的活动情况

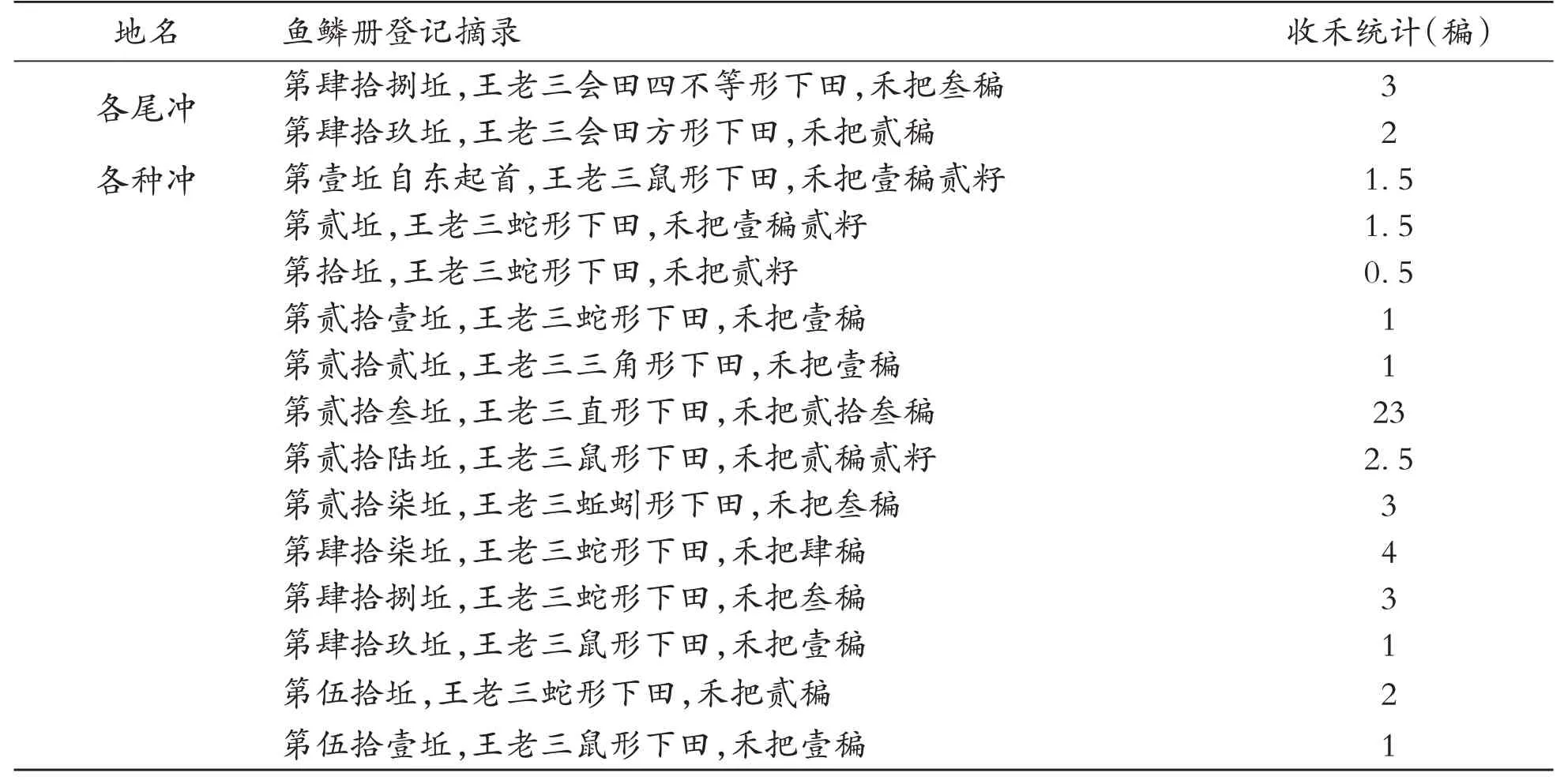

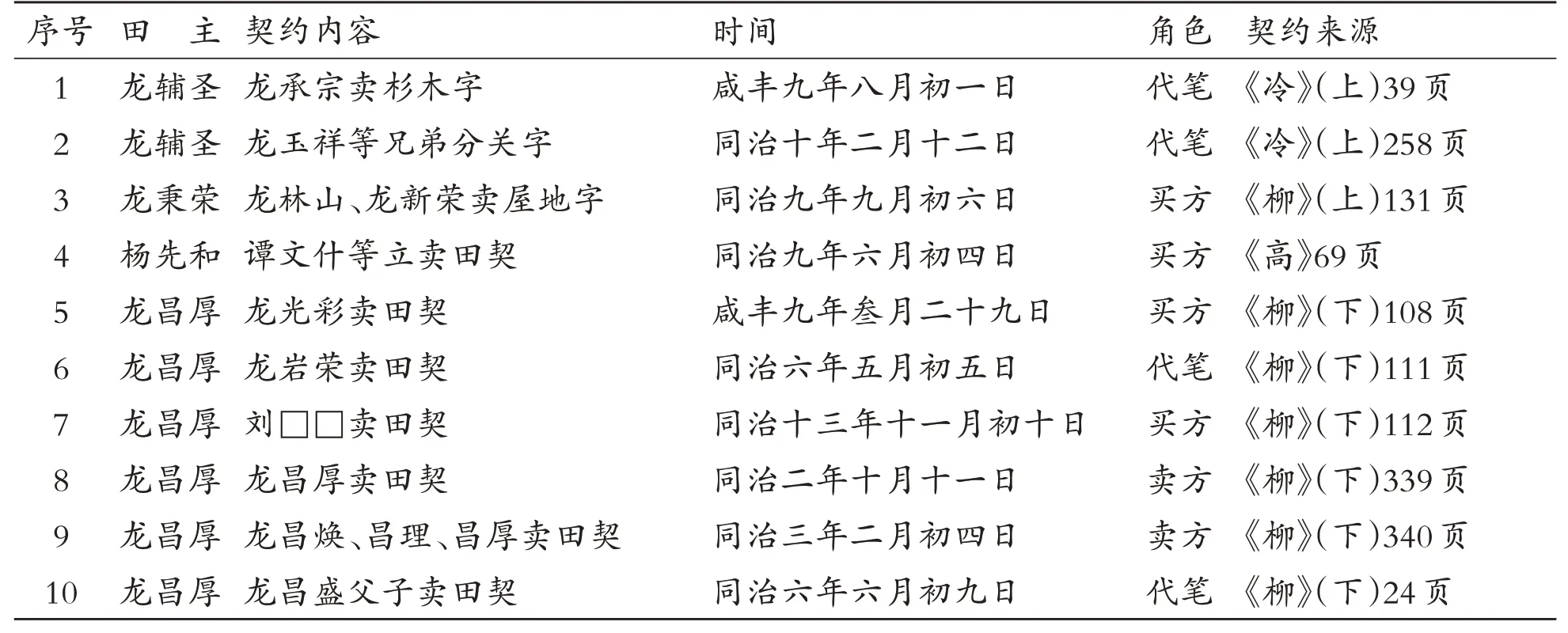

大角冲鱼鳞册的田主中,有数位田主可以在相关契约文书中查到他们参与地方经济活动的身影,时间较早的是咸丰同治年间的,而以光绪年间较多,直至民国中前期。表3为大角冲田主在咸同年间参与地方经济活动的概况。

表3 大角冲田主在咸同年间参与经济与社会活动的概况

以上10份契约显示了大角冲田主最早参与地方经济活动的时间为咸同年间,说明这是大角冲鱼鳞册编制的时间上限。表3中第7份契约更明确说明了天柱县清查田粮和编制田册的时间为同治十三年(1874年),契约全文如下。

契1:刘□□卖田契(同治十三年十一月初十日)

立杜卖田契人皮夏寨刘□□,今因为吴委员奉上宪札饬,新造田册禾把,各年国课无从得处,承愿将到土名大高腾大田一坵第九号犁口形下禾六稨,第十号方形下禾二十八编,第十一号蛇形下禾三十二稨,三形共载粮肆升贰合贰勺三抄贰撮贰圭一粒贰粟。此田系至同治九年刘清弟、运昌出典与柳寨龙昌炳、昌厚承典,限至肆年赎契,于同治十三年天柱一带清查秋米粮,要钱出卖,请中上门问到柳寨移居□寨典主龙昌炳、昌厚二人承卖,当日凭中言定价钱壹拾陆仟肆拾文正,其钱亲领入手用度,其田任从买主耕种为业。自卖之后,不得异言,恐后无凭,立有卖字为据。

凭中:龙金泰

通中:谭文烈

房族:刘学礼

同治十三年十一月初十日 亲笔立

此田契记载了皮夏寨刘清弟、刘运昌于同治九年(1870年)将田典与柳寨龙昌炳、龙昌厚,约定4年后回赎。同治十三年(1874年)天柱一带清查田粮,刘清弟、刘运昌便将此田断卖与原承典人龙昌炳、龙昌厚。这明确说明了天柱县清查田粮和编制田册的时间是同治十三年(1874年)。但目前所发现的高坪田册既包括按户名归户登记的田赋清查册(又名田赋实征册、征收册),也包括按地名登记田产的鱼鳞册,只有田赋清查册明确标注编制时间是同治十三年(1874年),而鱼鳞册却未标注编制时间。大角冲鱼鳞册中田主的经济活动除了有少数发生于咸同年间外,大多数田主的经济活动主要发生于光绪年间直到民国中前期,其中以谭品德的经济活动最为活跃,其家族文书显示,从光绪九年至民国十八年的47年间谭品德购买了大量的田土和山林,但其中只有2份契约与大角冲相关,如契2和契3所示。

契2:罗清刚立卖田契(光绪二十三年十月初十日立)

立卖田契人罗清刚,今因家下要银使用,无从得处,自愿将到土明大各冲(大角冲)①贵州方言中“角”发音为“各”,“大角冲”与“大各冲”同音。,田二坵,收花四拾稨,上抵龙宽太,下本手田、龙老发田,右王老三田,各界四至分明,要银出卖。先问房族无人承买,请中上门问到登敖寨谭丙德(谭品德)②“品”“丙”偕音,所以“谭品德”有时又写为“谭丙德”,并且查阅文书持有人谭德锋家谱,谭品德为谭德锋高祖,在其家族世系中并无谭丙德其人,所以谭丙德应为谭品德的异写。名下承买。当面言定价银壹拾柒整。其银付与卖主亲领入手应用,以田任从买主耕种收花为业。自卖之后,不得异言。今后倘有谁人异论,买主不清,卖主自愿理落,不关买主之事。恐后无凭,立有卖字付与收存为据。

通中:龙福太

凭中:罗金榜

代笔:罗海德

光绪二十三年十月初十日立字

契3:龙再恩立卖田契(光绪二十六年六月初三日立)

立卖田契人龙再恩,今因要银使用,无从得处,自愿将到土名大角冲田贰坵,收花廿边,上下抵山为界,左抵谭文治、文世田,右抵柳寨龙信田为界,四至分清,要钱出卖。自己上门问到登鳌谭丙德明下承买。当日言定价钱四两六钱八分整。其钱领足,其田任从买主耕种为业。自卖之后,不得异言。若有异言,恐口无凭,字为据。

内添乙字

凭中:龙再发

亲笔

光绪廿六年六月初三日立

以上二份契约显示,光绪二十三年(1897年)和光绪二十六年(1900年)谭品德共购买了大角冲田4丘60稨,约占谭品德的大角冲田产总量142.5稨的42%。但从本文表4显示,同治十三年(1874年)编制田赋清查册时,谭品德名下并无大角冲田产。以此判断,大角冲鱼鳞册不是同治十三年(1874年)清查田赋时所编,而是清朝光绪后期乃至宣统年间重新编制的。

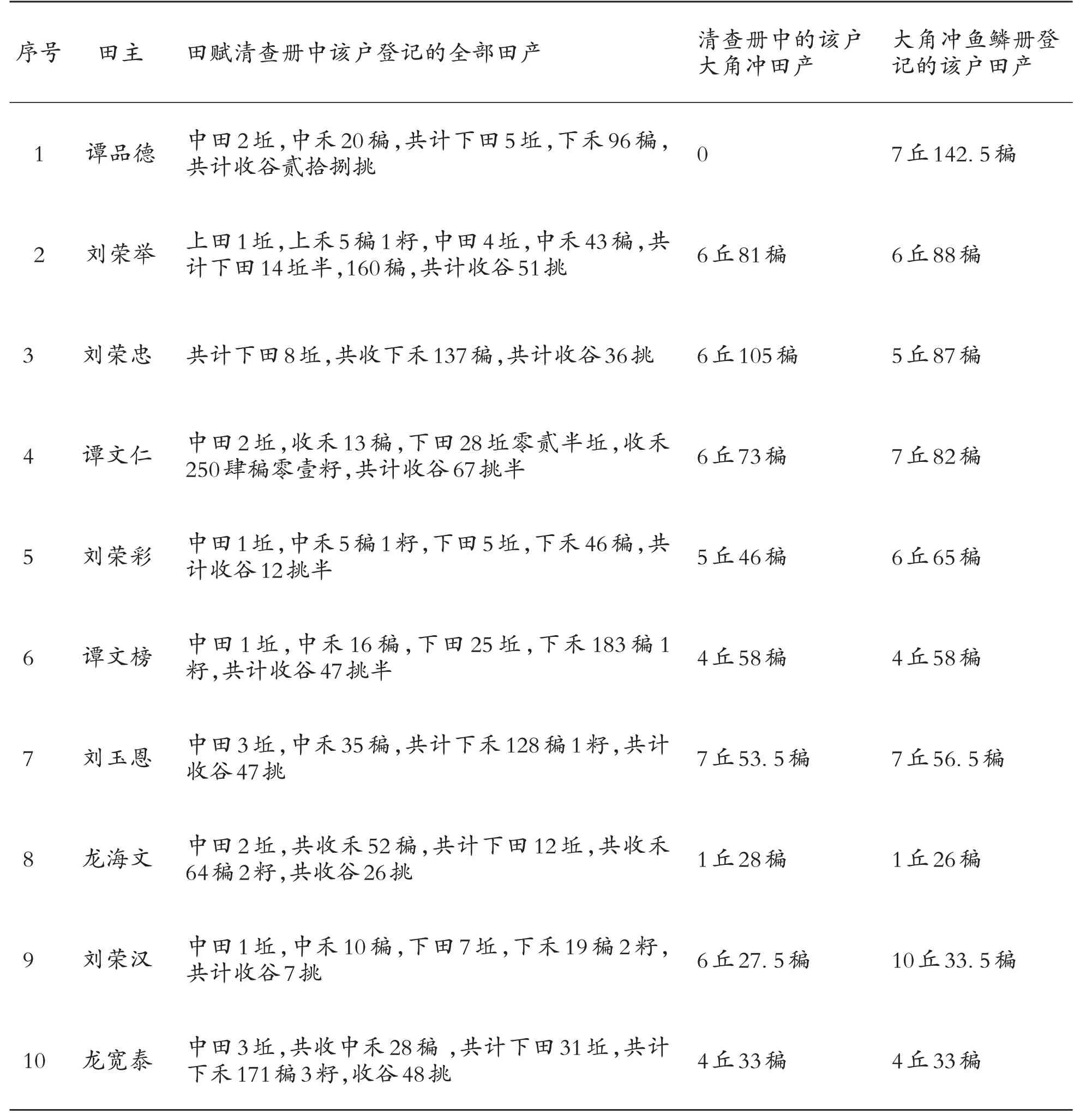

三、大角冲鱼鳞册田主在田赋清查册中的田产登记情况

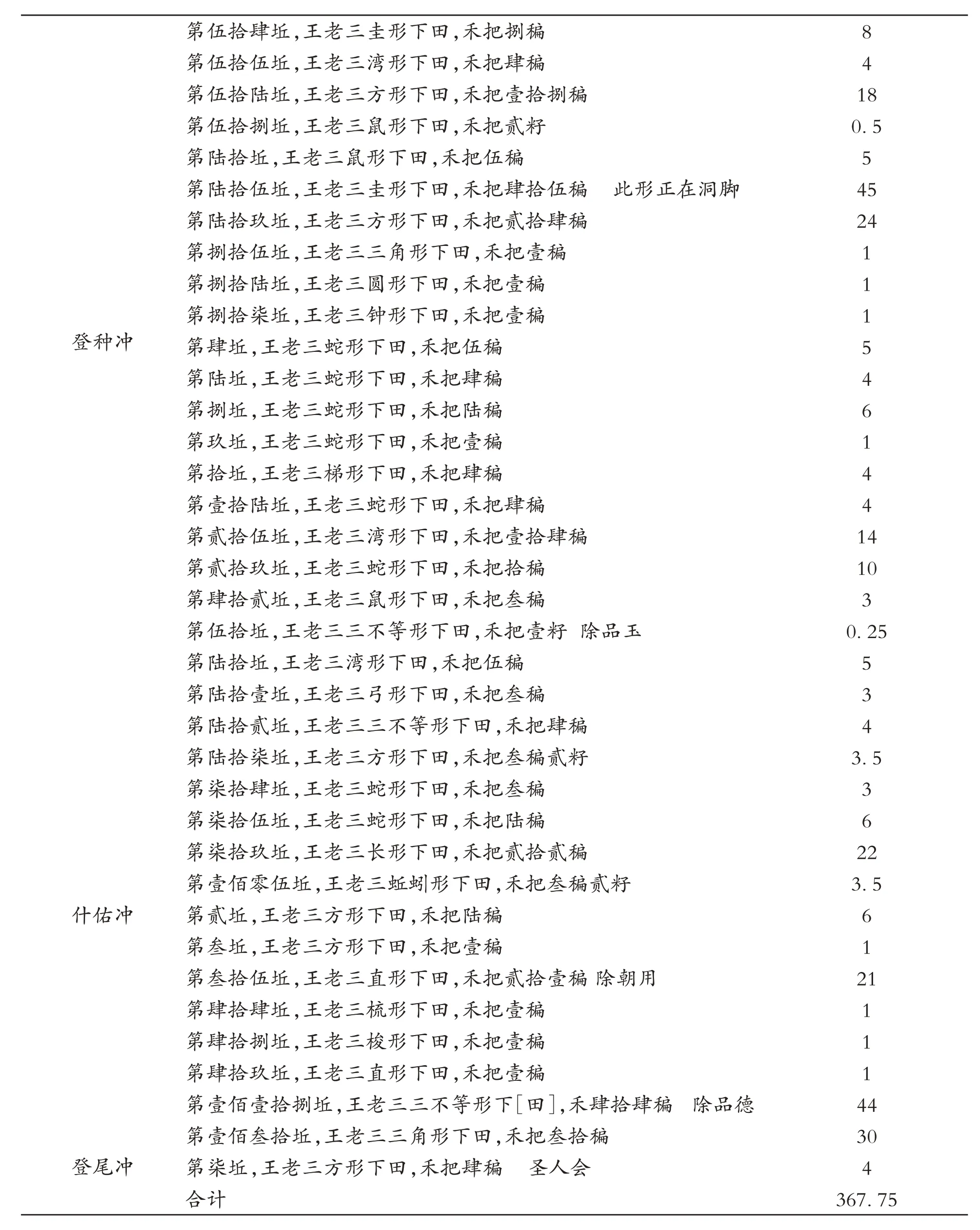

《小江文书·高坪卷·田赋清查册》共整理高坪侗寨同治十三年(1874年)田赋清查册3册,原册上标注了“共订四本”,①龙泽江,陈洪波,曹贤平:《小江文书·高坪卷·田赋清查册》,贵州大学出版社,2018年,第184页。还有一本未发现,并且同治十三年(1874年)有些大角冲田主可能尚年幼而未单独立户,因而大角冲鱼鳞册中只有部分田主的田产信息可以在同治十三年(1874年)的田赋清查册中查到,具体情况如表4。

表4 大角冲田主在登鳌田赋清查册中的田产归户登记简况

11 12 13 14 15 16 17 18 19刘荣宗龙德喜谭文甲龙运光谭仕亿龙海忠龙玉林杨先和罗德禄中田2坵,中禾2稨2籽,下田7坵,下禾56稨,共计收谷14挑半,中田11坵,收禾59稨2籽,下田13坵,收禾190稨2籽,共收谷49挑半中田2坵,共收禾46稨,下田11坵,共收禾56稨2籽,以上共收谷22挑半下田3坵,共收禾25稨,共收谷6挑中田1坵,中禾18稨,收谷3挑半中田5坵,收禾65稨2籽,下田15坵,收禾94稨2籽,共收谷47挑半下田16坵,共收禾95稨2籽,共计收谷24挑下田5坵,共收下禾25稨2籽,共计收谷6挑,下田2坵,共收下禾1稨,共计收谷1挑5丘23.5稨0 0 1丘20稨1丘18稨0 1丘12稨0 1丘0.5稨2丘29稨1丘28稨1丘28稨1丘20稨1丘18稨4丘5.25稨2丘3稨1丘3稨1丘0.5稨

表4显示,在同治十三年(1874年)编制的田赋清查册上榜上有名的19位大角冲鱼鳞册田主,从同治十三年(1874年)到清末重新编制鱼鳞册时,相关田主在大角冲的田产不增不减的只有谭文榜、龙海文、龙宽泰、龙运光、谭仕亿、罗德禄6位田主,其他都有增有减。当然,有些田产增加较多的田主,除了自己购置一部分外,还有相当一部分是从父亲手里继承的遗产,如表4中谭品德在大角冲的田产从0增加到142.5稨,除了自己光绪后期购置了一部分外,他父亲谭文运在同治十三年(1874年)田赋清查册中登记的大角冲田产详情如下。

循礼里十甲登鳌寨民谭文运,新置土名大角冲倂田壹坵,中禾拾壹稨,下禾拾壹稨,有契。东抵王老三田,南抵龙永汉田,西抵龙宏沛田,北抵龙朝汉田。收谷伍挑,自十一年开垦自种,应纳粮○石○斗壹升陆合肆杓贰抄叁拃陆圭叁粒捌粟。

循礼里十甲登鳌寨民谭文运,新置土名大角冲下田贰坵,下禾陆拾稨,有契。东抵王家俊田,南抵王老三田,西抵王老三田,北抵王老三田。收谷壹拾伍挑,自九年开垦自种,应纳粮○石○斗叁升捌合叁杓玖抄贰拃玖圭贰粒○粟。

循礼里十甲登鳌寨民谭文运,新置土名大角冲中田叁坵,中禾肆拾柒稨,有契。东抵姚金魁田,南抵蛇形坡,西抵龙海文田,北抵姚金魁田。收谷玖挑,自九年开垦自种,应纳粮○石○斗肆升○合○杓玖抄玖拃贰圭柒粒贰粟。①龙泽江,陈洪波,曹贤平:《小江文书·高坪卷·田赋清查册》,贵州大学出版社,2018年第105-109页。

谭氏家谱显示,谭文运有二子品德、品化,同治十三年(1874年)编制田赋清查册时,谭文运与谭品德父子各自作为单独的税户登记田产,而无谭品化户头,说明谭品化尚未成年而归属于父亲谭文运户头。上述谭文运大角冲田产为5丘127稨,加上上文2份契约谭品德在清末购置的大角冲4丘60稨,谭氏家族在大角冲的田产应为9丘187稨。但在大角冲鱼鳞册的田主中既无谭文运,也无谭品化,则谭文运的大角冲田产只能有两个去向,一是转卖,一是由谭品德继承。如表4所示,清末民初谭品德在大角冲的实际田产只有7丘142.5稨,说明谭氏家族转卖了2丘44.5稨。

四、余论

“稨”是清水江流域契约中常用的田产计量单位,也是计算田赋的主要依据,清水江流域民间文献《三里均摊案》对此有详细的记载,清代天柱县循礼里上田“每稨均粮一合零六抄六柞四圭七粒,每边四籽,每籽均粮二勺六抄六柞六圭一粒七粟五黍”,中田“每稨照上田八折,均粮八勺五抄三柞一圭七粒六粟,每稨四籽,每籽均粮二勺一抄三柞二圭九粒四粟”,下田“每稨照上田六折均粮,每稨均粮六勺三抄九柞八圭八粒二粟,每稨四籽,每籽均粮一勺五抄九柞九圭七粒零五黍”,②龙泽江:《清代民国清水江下游的田赋制度——以高坪侗寨田契为中心》,《原生态民族文化学刊》2019年第1期。即田的等级越高,每稨的田赋税率越高,这本身已经体现了公平原则。但现在的问题是在田赋清查册中,每丘田不仅记有收禾多少稨,还记了收谷多少挑,一般是上田收禾6稨,折合收谷一挑,中田收禾5稨,折合收谷1挑,下田收禾4稨,折合收谷1挑。笔者曾对此进行讨论,由于清水江流域田形不规范,很难准确丈量,所以民间无亩分概念,而以产量代指面积,认为稨是税亩单位,挑是实亩单位,③龙泽江,陈洪波:《新发现的侗族田赋实征册考释——兼论清代贵州清水江下游的田粮负担与地权分配》,《史学月刊》2015年第8期。但二者都是产量,不同等级田地之间的稨、挑折算差异还是令人费解。好在新近发现的大角冲鱼鳞册及原来发现的4册《登鳌清查鱼鳞册》,共登记了1385丘田的等级、田形和产量等,如果运用现代地理信息技术(GIS)和无人机航拍技术对高坪村的相关田地进行测绘,把鱼鳞册中每丘田的图形、实际测绘面积以及水肥状况等进行补注,也许能找出鱼鳞册中不同等级田地之间稨、挑的换算依据。并且从研究方法论而言,这也是我国鱼鳞册研究方法的创新,在实地踏勘、测绘和访谈过程中,也许会有更多新的发现或启示,从而使我们更准确认识和解读鱼鳞册,从而深化对传统中国土地制度史的研究。