《汉语大词典》“动物”“植物”条商榷*

陈思捷

《汉语大词典》(以下简称《汉大》)第二版的修订工作正在如火如荼地进行。笔者近日在使用时发现《汉大》对“动物”“植物”等词条的处理不甚妥当,现不揣梼昧,试加辨正,以就教于方家通人。

《汉大》“动物”条列有三个义项:①自然界中生物的一大类,与植物相对。多以有机物为食料,有神经,有感觉,能运动。②谓感动或感化万物。③活动或能够活动之物。其中义项①与现代汉语中“动物”的意思一致(为叙述方便,下文用ANIMAL表示这个概念),援引了三条书证:

(1) 《周礼·地官·大司徒》:“辨五地之物生:一曰山林,其动物宜毛物,其植物宜早物。”

(2) 明叶子奇《草木子·观物》:“动物本诸天,所以头顺天而呼吸以气;植物本诸地,所以根顺地而升降以津。”

(3) 茅盾《尚未成功》:“人到底是感情的动物呀。”[1]

《汉大》“古今兼收,源流并重”,这意味着《汉大》认为现代汉语中的“动物”古已有之,可以追溯至《周礼》。笔者认为这是一种误解。

先将该例的上下文补全:“以土会之法辨五地之物生:一曰山林,其动物宜毛物,其植物宜早物,其民毛而方;二曰川泽,其动物宜鳞物,其植物宜膏物,其民黑而津;三曰丘陵,其动物宜羽物,其植物宜核物,其民专而长;四曰坟衍,其动物宜介物,其植物宜荚物,其民皙而瘠;五曰原隰,其动物宜臝物,其植物宜丛物,其民丰肉而庳。”从表面上看,此例“动物”与“植物”对举,且包含了“毛物”“鳞物”“羽物”“介物”和“臝物”五类,似乎与现在所说的“动物”没有差别。事实上,这一“动物”只是“动”和“物”的临时组合,并不成词,“动”指能活动的、会行动的;“物”则是“类”的意思,[2]“物”作为“类”解在《周礼》中十分常见,如《夏官·校人》:“辨六马之属,种马一物,戎马一物,齐马一物,道马一物,田马一物,驽马一物。”郑玄注:“谓以一类相从也。”又《地官·牧人》:“牧人,掌牧六牲而阜蕃其物。”孙诒让正义:“物,犹言种类也。”均用此义。又见于他书,如《左传·昭公九年》:“事有其物,物有其容。”杜预注:“物,类也。”《国语·晋语六》:“如草木之产也,各以其物。”皆其证。“物”有“类”义,因此又可以说成“动类”,比如谢灵运《山居赋》:“植物既载,动类亦繁。”由是可见,这里的“动物”是个短语,大致相当于“能够活动的一类(东西)”(即义项③),未必是生命体,[3]只因此处有上文“物生”的锚定,赋予了生物的语境义,才被后人误解为ANIMAL,这其实是受到了当代语感的干扰。[4]据笔者调查,此类“动物”在唐代以前仅见4例,且均可做如上分析。且该用法的所指也不稳定,如《周礼·春官·大宗伯》:“以天产作阴德,以中礼防之;以地产作阳德,以和乐防之。”东汉郑玄注:“天产者,动物,谓六牲之属;地产者,植物,谓九谷之属。”其中“六牲”指马、牛、羊、豕、犬、鸡,既不包括鱼类、虫类,也不包含人类,可见此处“动物”的内涵与ANIMAL并不相同。综上,《汉大》这个义项追溯到《周礼》显然不妥。

为了揭示“动物”一词的来历,确定可靠的书证,我们先来看看古汉语中ANIMAL对应的表达。上古汉语中,不同种类的动物各有专名,这反映出不同语言中“第一次分类”的不同。(蒋绍愚 1999)我国现存最早的辞书《尔雅》所分的十九部中没有“动物”这一大类,而是列出“虫”“鱼”“鸟”“兽”“畜”分别释之。[5]可见古时候人们还是通过动物的活动范围或形体特征来认识它们,未能范畴化出一个上位概念。

中古汉语的情况与之相仿。不过,近代汉语阶段出现了一些疑似的例子。如《朱子语类》卷四:“先生曰:‘此说亦是。是他元不曾禀得此道理,惟人则得其全。如动物,则又近人之性矣。故吕氏云:“物有近人之性,人有近物之性。”盖人亦有昏愚之甚者。然动物虽有知觉,才死,则其形骸便腐坏;植物虽无知觉,然其质却坚久难坏。’”同卷又有:“问:‘动物有知,植物无知,何也?’曰:‘动物有血气,故能知。植物虽不可言知,然一般生意,亦可默见。若戕贼之,便枯悴不复悦泽。亦似有知者。尝观一般花树,朝日照曜之时,欣欣向荣,有这生意,皮包不住,自迸出来;若枯枝老叶,便觉憔悴,盖气行已过也。’”明初叶子奇《草木子》一书中出现了几例,除《汉大》所引《观物》篇[即例(2)]外,又如《钩玄》篇:“易卦自下而上,其植物之象乎?玄家自上而下,其动物之象乎?动物本乎天,植物本乎地,此易、玄之所以不同者也。”

这几例与今时用法看似无差别,是否可认为相当于ANIMAL的“动物”此时已有?不然。首先,上举《朱子语类》中此用法在当时仅见于此书此卷,而此书他处也并不称“动物”,而是径谓“禽兽”或直称动物名(如蝼蚁、猕猴等)。综观《朱子语类》中“动物”的所有用例,显然不是今天的“动物”,如上引卷六二:“心本是个动物,不审未发之前,全是寂然而静,还是静中有动意?”《草木子》中的用例则明显是对上引《周礼》郑注的承绍(“本诸天/地”即源于“天/地产者”,后来孔颖达、朱熹都对此有所发挥),“动物”的用法无法脱离原文本的束缚。且后代文献里很少能见到这样的用法,甚至在数量庞大的明清白话小说(1894年后的除外[6])中笔者亦未见一例。其次,作为一个通称,“动物”理应在分类学书籍(如各种类书)中作为“类目”出现。然而,仇志群(2021)考察了《初学记》《艺文类聚》等10种重要类书以及《本草纲目》等具有分类性质的著作,均未见有以“动物”为部类名称的,而是直接分成各种小类,比如《太平御览》分“兽部、羽族部、鳞介部、虫豸部”,《太平广记》分“龙、虎、禽鸟、水族、昆虫部”。[7]因此,我们的看法是,这个词本乎《周礼》,后世文献中偶尔出现的一些例子恐怕都是对《周礼》及郑注的沿袭,[8]并非可脱离经典文本的口语活词,现代各地方言中均无“动物”的说法也可佐证。

笔者认为,“动物”真正成为与ANIMAL对等的词并进入大众语言是在清末民初,且为日语影响的结果。清末民初涌现出的一批英华字典为我们保存了珍贵的语言史料,借此可观察到:(1) 1908年前,所有英华字典解释animal均不用“动物”。[9]比如1823年完稿的马礼逊编写的《字典》释animal为“牲口,畜生,兽”;1844年卫三畏编著的《英华韵府历阶》释为“走兽”,范围过小;1847—1848年麦都思的《英华字典》释作“生灵”;1872年卢公明的《英华萃林韵府》释为“走兽,牲口,生灵,禽兽,畜生,生物百体”;1899年邝其照编的《华英字典集成》释作“生物,生灵,禽兽”。对animal释义之烦难反映出当时汉语中这一概念对应词汇缺失的尴尬,也有力地证明了之前文献中所见的“动物”并不等同于animal。(2) 从1908年开始,各词典均使用“动物”对译animal。如1908年颜惠庆编订的《英华大辞典》在解释名词animal时分出两个义项,其一是an organized living being,释为“动物,生物,生灵”;其二是one of the lower animals,as distinguished from man,释为“禽兽,走兽,畜类”。1913年《商务书馆英华新字典》将名词释作“生物,生灵,禽兽,牲口”,将形容词释为“生物的,动物的”。1916年赫美玲编写的《官话》释为“动物新,甡动物新,胜新”,上标“新”表示是个新词。也就是说,大约在1908年左右,汉语中才终于有了一个可以准确对译animal的新词。那么这个新词是汉语内部的创新,还是受到外语的影响呢?我们认为,现代汉语中的“动物”是在日语词“動物(どうぶつ)”的影响下产生的,是一个近代科学的术语,抛开对外来词界定的分歧问题,可以统称为日源词。其日语来源在日语文献材料及汉语近代译著中的反映很明显,仇志群(1996,2021)已对此进行了较为全面的梳理,可以参看。

中日同形词因书写形式相同,又符合汉语构词法,词义往往与旧形式有一些联系,故大多带有隐蔽性,粗看很难发现它们的外来性质,需要对文献进行详细地梳理才能得出正确的结论。[11]必须指出,现代意义上的“动物”与近代汉语中的少数用例有时看起来含义很接近,但两者之间并没有直接的承继关系,即它并不是由汉语内部发展而来的,英华字典的编写者对如何翻译animal感到棘手是最好的证据。[12]其实,正因为汉语史上“动物”在某些语境中可以被这样识解,才导致这个日源词被引入时很容易地为汉语使用者所接受。《汉大》是一部“源流并重”的权威辞书,有义务在说解时体现这一点。

“植物”的情况与“动物”类似。《汉大》只列了一个义项:“百谷草木等的总称。为生物的一大类。这类生物的细胞多具有细胞壁。一般有叶绿素,多以无机物为养料,没有神经,没有感觉。”释义等同于现在的科学定义。下引四条书证:

(1) 《周礼·地官·大司徒》:“一曰山林,其动物宜毛物,其植物宜早物,其民毛而方。”

(2) 汉张衡《西京赋》:“植物斯生,动物斯止。”

(3) 宋梅尧臣《和王景彝咏薜荔》:“植物有薜荔,足物有蜥蜴,固知不同类,亦各善缘壁。”

(4) 杨朔《滇池边上的报春花》:“象鼻莲(仙人掌一类植物)多半是盆栽。”

其中例(1)与“动物”条的始见书证相同,不过同样也是误解。“植”义为“直立”,《说文》段注云:“植之引伸为凡植物、植立之植。”“物”也作“类”解,因而又有“植类”,如晋戴凯之《竹谱》:“植类之中,有物曰竹,不刚不柔,非草非木。”《宋书·符瑞志下》:“植类斯育,动类斯止。”宋姚勉《五桂芳记》:“楚灵均撷众芳以菲其身,而于木焉则独取桂。桂非他植类也,花不芳于烟柔日媚之春,而芳于风高露洁之秋,且又岁寒不凋,与松柏一节。”可见“植物”义为“直立的一类(东西)”,也是一个临时组合。李峤《为凤阁李侍郎进瑞牛蒙赐马表》:“植物动类,变形质而呈休;羽族毛群,革音容而表贶。”“植物”和“动类”并列,均为短语,“物”“类”对文同义。“植物”作“直立的一类东西”解有一个极好的例子,1847—1848年麦都思编著的《英华字典》和1865年马礼逊所编的《五车韵府》都把any thing standing erect和“植物”相对应,反映出时人对“植物”的理解。例(2)应是沿袭《周礼》的用法,参看附注[8]。例(3)“植物”与“足物”(有脚的一类东西)对举,可见它们都是松散的短语,与今义不尽相同。这三条书证列于此处皆不妥当。至于“植物”的词源,我们通过与“动物”相似的方法,同样认定它是一个日源词。

综上,现代汉语中的“动物”和“植物”都是清末民初在日语影响下引入的新词,《汉大》对应义项所援引的古代用例皆为伪书证,宜当删改,其释义或可调整为:

动物

①谓感动或感化万物。三国魏嵇康《琴赋》:“其感人动物,盖亦弘矣。”南朝梁慧皎《高僧传·唱导·论》:“故以恳切感人,倾诚动物,此其上也。”《礼记·中庸》“唯天下至诚为能化”宋朱熹集注:“诚能动物。”

②活动的或能够活动的一类东西。《周礼·地官·大司徒》:“辨五地之物生:一曰山林,其动物宜毛物,其植物宜早物。”晋杜预《春秋长历论》:“余感春秋之事,尝著历论,极言历之通理。其大指曰:天行不息,日月星辰,各运其舍,皆动物也。”《朱子语类》卷六二:“心本是个动物,不审未发之前,全是寂然而静,还是静中有动意?”有时与义项③含义接近。《周礼·春官·大宗伯》:“以天产作阴德,以中礼防之;以地产作阳德,以和乐防之。”郑玄注:“天产者,动物,谓六牲之属;地产者,植物,谓九谷之属。”“六牲”指马、牛、羊、豕、犬、鸡,参见“六牲”。《朱子语类》卷四:“动物有血气,故能知。植物虽不可言知,然一般生意,亦可默见。”

③自然界中生物的一大类,与植物相对。多以有机物为食料,有神经,有感觉,能运动。借自日语“動物(どうぶつ)”。杜亚泉《博物学初步讲义》:“鸟兽之类谓之动物,草木之类谓之植物,至土石等无生物,大都存于地内,采诸矿中,故又称为矿物。”茅盾《尚未成功》:“人到底是感情的动物呀。”

植物

①直立的一类东西。《周礼·地官·大司徒》:“辨五地之物生:一曰山林,其动物宜毛物,其植物宜早物。”有时与义项②含义接近。唐李峤《为凤阁李侍郎进瑞牛蒙赐马表》:“植物动类,变形质而呈休;羽族毛群,革音容而表贶。”宋梅尧臣《和王景彝咏薜荔》:“植物有薜荔,足物有蜥蜴,固知不同类,亦各善缘壁。”

②百谷草木等的总称。为生物的一大类。这类生物的细胞多具有细胞壁。一般有叶绿素,多以无机物为养料,没有神经,没有感觉。借自日语“植物(しょくぶつ)”。陈天华《狮子吼》第一回:“最可信的就是近今西洋大学者名叫达尔文的进化论,他说世界起初只有植物,后来才有动物。”杜亚泉《博物学初步讲义》:“鸟兽之类谓之动物,草木之类谓之植物,至土石等无生物,大都存于地内采诸矿中,故又称为矿物。”杨朔《滇池边上的报春花》:“像鼻莲(仙人掌一类植物)多半是盆栽。”

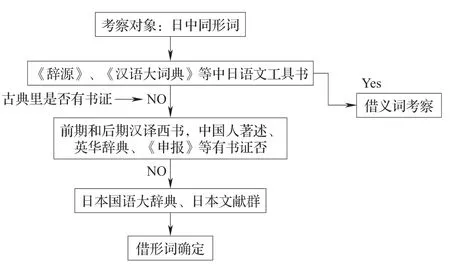

《汉大》作为一部权威的大型语文辞书,是语言研究者的重要参考资料。《汉大》说解有误,加上使用者一时不察、盲目信从,就会导致研究结果背离事实。比如,沈国威(2019)通过一套操作性较强的鉴定方法,将汉语中的日语影响词(即“日源词”)分为借形词、借义词和激活词三类,其中前两类的首要区分标准在于“《辞源》《大词典》等中日语文工具书里是否有古典书证”(见图1、图2所示)。由于作者依据《汉大》认为“动物”“植物”在古代文献中有确凿的书证,因此把这两个词分别归入了“借义词”和“激活词”。[13]但就上文所述,《汉大》“动物”“植物”条所引古代用例实为“伪书证”,按照作者的鉴定方法,均应定性为“借形词”才是。

图1 日语借形词调查步骤

图2 日语借义词调查步骤

此外,许多辞书的编纂以《汉大》为蓝本,《汉大》处理不当会导致谬种流传。史有为(2019)主编的《新华外来词词典》收了“动物学”“动物园”等词,却没有“动物”;收了“植物病理学”“植物园”等8个词,亦无“植物”。黄河清(2020)《近现代汉语辞源》列了“动物场”“动物崇拜”“动物蛋白”等29个含有“动物”语素的词以及“植物带”“植物蛋白”等31个含有“植物”语素的词,但同样也未收现代意义上的“动物”和“植 物”[14],恐都是参考《汉大》而误以为“动物”“植物”古已有之所致。[15]

权威辞书,世之轨范;援引书证,宜当审慎。

附 注

[1]《汉大》第二版(征求意见本)该条未做改动,一仍其旧。

[2] 江蓝生(1995/2017)在考察疑问代词和样态指示词词尾“麽”和复数词尾“们”的来源时,指出疑问代词“何物”“是物”的“物”取义于早期的“等类、色样”之义,而非万物之“物”;后者是由前者引申出来的。这与我们此处的分析暗合。

[3] 如杜预《春秋长历论》:“余感春秋之事,尝著历论,极言历之通理。其大指曰:天行不息,日月星辰,各运其舍,皆动物也。物动则不一,虽行度大量,可得而限,累日为月,以新故相序,不得不有毫毛之差,此自然理也。”苏舜钦《复辨》:“象曰‘雷在地中复’,盖雷者,阳物也,动物也。”《朱子语类》卷六二:“心本是个动物,不审未发之前,全是寂然而静,还是静中有动意?”

[4] 关于“当代语感干扰”问题,可参汪维辉(2022)。

[5] 这和“泛舟于水上”的“水”在英语中没有对应词一样,见蒋绍愚(1999)。

[6] 1894年以后的小说里已能见到“动物”的新用法,比如刘鹗的《老残游记》中就有,它受影响于汉译小说,反过来又对新词的推广起到了很大的助推作用。(陈力卫 2019)215-216

[7] 不过也有例外,比如南宋王应麟编纂的《玉海》在祥瑞部下分“动物”“植物”之类目,明方以智所编的《通雅》在“鸟”“兽”等类之上设立了“动物”一级,清雍正年间曹昌言所撰的《多识类编》也分了动物、植物二门。我们认为,考虑到同时代其他文献中的情况,这些类名应该都还是对《周礼》的沿用。

[8] 比如,张衡《西京赋》有“植物斯生,动物斯止”,李善就引《周礼》“动物,宜毛物也”进行注解。古代读书人对经典是很熟悉的,在他们这个语言社团里使用这个词,彼此之间均能意会其典出,上引《朱子语类》中的几例恐怕也是这种情况。

[9] 董秀芳教授提醒笔者,这与animal在英语中的义项不只一个也有关系。感谢董先生的赐教!我们翻查了《牛津高阶英语词典》第10版,发现animal作为名词有三个义项:①A creature that is not a bird,a fish,a reptile,an insect or a human.②Any living thing that is not a plant or a human.③Any living creature,including humans. 也就是说,英语animal的所指有三:①仅指哺乳动物(不包含鸟、鱼、爬行动物、昆虫和人)。②指不包括植物和人类的所有生物。③指包括人在内的所有生物。由于这些英华字典没有英文的释义,不同的义项也大都罗列于同一个词目下,因此所指为何难以判断。但下文“生灵”“生物”“生物百体”等一些译名反映出源词义是有“包括人在内的所有动物”的,而他们并没有选择用“动物”来对译,仍可说明当时汉语中还没有这个词。

[10] 参汪维辉(2021)115-116。

[11] 近年有不少相关研究,比如陈思捷(2021)对“出席、列席、缺席”的讨论,认为三个词都是日源词。其中“出席”这一形式的古今含义大略相反(“离开席位”和“到场”),因此较易判断;而“列席”和“缺席”古今含义表面上看很接近,具有迷惑性,则需详加辨析。“动物”属后一类。

[12] 当然,我们并不否认这有可能是日语先借用了古汉语中“动物”这个形式,形成稳定的词义,然后再回流到汉语中,这种情况很多见;但对于现代汉语中“动物”一词来说,不得不说它是受到了日语的影响,而并非纯粹由汉语内部发展而来。

[13] 作者似乎认为“动物”古今词义有差别,而“植物”无差别,因而归入了不同的类。

[14] 立有“动物”的词目,但意思是“动产”,这是因为早先国人用“动物”来翻译日语的“動産(どうさん)”,用“植物”来翻译“不動産(ふどうさん)”,如1864年丁韪良所译的《万国公法》即是如此。(马西尼 199754;仇志群 2021)从中也可看出“动物”“植物”在当时不是一个相当于ANIMAL的常用词。

[15] 史著(2019)序:14说:“在汉语书证方面,除由笔者自己搜寻外,余下大都参考其他辞书或著述。”黄著(2020)前言:2-3说:“关于书证如何列举,《汉语大词典》可以作为参考。《汉语大词典》的书证来自各个时期的文献,从古到今,纵贯整个中国历史。”