初唐宫廷写经与日本古辞书*

池田证寿(著) 贾 智(译)

(1.北海道大学大学院文学研究院 2.中山大学中国语言文学系[珠海])

提 要 本文通过调查初唐宫廷写经中的25 个字体①译者注:有关“字体”的概念,王宁在《汉字构形学导论》中指出:“汉字字体指不同时代、不同用途(鼎彝、碑版、书册、信札等)、不同书写工具(笔、刀等)、不同书写方法(笔写、刀刻、范铸等)、不同地区所形成的汉字书写的大类别和总风格”,已被学界普遍接受。而石冢晴通在《汉字字体规范数据库的构想与建设》中则对“字体”重新进行了定义,他认为:“字体是在书体内存在的各个汉字的社会共通标准”,强调其社会性、标准性。石冢晴通所说的“字体”,本质是一种带有“标准”性质的字形,这些字形既可能是约定俗成的,也可能是强制规定的,但无论如何一定是被社会承认、有一定代表性的字形。本文采用的就是石冢晴通的说法。同理,本文中的“汉字字体史研究”实际上是研究不同时代、不同地区(国家)带有“标准”性质的字形的诞生、演变的过程以及动因的学问,阅读时需要多加留意。,发现初唐宫廷写经的用字规范相比晚唐开成石经呈现出明显的不稳定性。开成石经的字体与其他时代、地区的标准文献②译者注:近年,石冢晴通提出了Codicology(古写本学,跨文理综合典籍学)学说,着重强调了用字规范与文献性质的内在关系。简单来说如果文献用纸精良、款式工整的话,那么用字就应该是标准的、规范的,反之亦然。据此,以石冢晴通为首的科研团队对大量古文献的用纸、款式进行了缜密的实地调查,并根据调查结果将其中具备一定代表性的珍稀文献录入“石冢汉字字体数据库”,以资学界参考。而本文所说的“标准文献”指的就是此类。的字体存在较大差异。唐代字样书促进了初唐标准字体向开成标准字体过渡。通过考察《新撰字镜》《类聚名义抄》等日本古辞书对唐代字样书的援引情况,两书对同一字体所持的正字观并不相同,这可能反映了字体的历时演变过程。

近年来,字体史研究在理论和实证方面均取得了长足发展。石冢晴通较早进行了字体史研究并提出了重要理论,他认为“不同时代、不同地区(国家)存在不同的标准字体,并且这种标准随着时代、地区(国家)的改变而变化”。以石冢晴通为首的科研小组围绕上述理论进行了实证研究,甄选了不同时代、不同地区的标准文献,分析调查了其字体。石冢晴通(2012)对他以往的研究成果(石冢晴通,1999;等等)进行了全面总结。2005 年,“汉字字体规范数据库(Hanzi Normative Glyphs)”(简称HNG)正式上线,相关资料得以公开①目前可以通过京都大学CHISE 进行数据检索。。

此外,西原一幸也进行了字体史理论研究,调查了唐代字样书的产生及其发展过程,探讨了唐代楷书的“字体规范体系”。西原一幸(2015)汇总了他在唐代字样书方面的研究成果,为字体史理论研究做出了一定贡献。

石冢晴通和西原一幸虽都围绕唐代楷书展开讨论,但二者有许多不同之处。方法论上,石冢晴通使用的是归纳法,重点是在调查标准文献中的字体;西原一幸采用的是演绎法,是通过分析字样书的序文、释文来探讨字体的概念和内涵。

西原一幸视唐代楷书的字体规范为一个辨析系统,字体是“正体”“非正体”二元对立的。他认为,颜元孙《干禄字书》 (颜真卿,774)中的“俗体”不属于“正”“非正”二元对立范畴,“俗字”属于一个新的范畴,即被社会化的“俗体”。

石冢晴通发现标准文献(官方文献)极少使用异体字,当时应该存在“标准字体”。标准文献的代表是初唐宫廷写经(671-677)和晚唐开成石经(837)。石冢晴通发现,初唐标准字体和开成石经标准字体有很大差异,日本在很长一段时间一直使用的是初唐标准字体。

初唐宫廷写经的标准字体多与《干禄字书》的“俗”“通”相似或一致。若按西原一幸所说,唐代字体规范是“正体”“非正体”二元对立,那么就很难解释初唐宫廷写经的字体到底是属于“正体”还是“非正体”。石冢晴通认为,即使《干禄字书》将这些字体释为“俗”“通”,在初唐时期它们其实大多就是标准字体。也就是说,初唐宫廷写经是旧的标准字体,开成石经是新的标准字体。

1.字体史理论与实证研究

1.1 敦煌写本研究

藤枝晃(1972:7-11)介绍了战后日本敦煌写本研究的最新进展。1955 年,东洋文库购买了斯坦因本的全部微缩胶片,这在敦煌研究领域是一件大事。如果加上北京图书馆所收敦煌本以及伯希和本,我们便可以大致了解敦煌写本的全貌。藤枝晃聚焦行文、用字、用纸、装订等文献形态的历时演变问题,将敦煌写本分为三个时期:初期:5-6 世纪(北朝时期),中期:7-8 世纪(唐朝时期),后期:9-10 世纪(吐蕃·归义军时期)。20 世纪60 年代,敦煌写本研究进展迅猛,学者们通过探索未知资料、挖掘既有资料,在方法论上取得极大突破。藤枝晃(1960;1966-1969)基于年代可考的本子描绘了敦煌写本的全貌,提出了崭新的研究方法。其中,具有代表性的中期敦煌写本是7 世纪中叶在优质麻纸上用严整的楷书书写的《法华经》《金刚般若经》,这些本子写于长安宫廷写经所,且作为范本广传各地。

1.2 楷书字体的历时演变

基于其(藤枝晃,1972:7-11)在研究史方面的科研成果,藤枝晃(1981:287-334)的核心观点总结如下。

许多写本的祖本都可追溯至秘书省或宫廷写经所抄写的宫廷写本。幸运的是,敦煌吐鲁番古抄本中还留有数十种宫廷写本。敦煌吐鲁番出土的都是佛寺藏书,《五经正义》等儒家文献只能找到一些小残叶,而道家经典中有几种是写于长安道观的优秀抄本。更引人注目的是671-677 年在长安宫廷写经所抄写的《妙法莲华经》《金刚般若波罗蜜经》。

敦煌写本中包含许多抄写于敦煌莫高窟建成前的长安宫廷写本,这些文献反映了当时文化中枢的抄经情况。

至今为止,许多读者还在质疑将南北朝、隋、唐的写本文字视为“标准字体”“国定楷书”。此类字体在现代字典中一般称为“俗体字”“异体字”。(中略)这些本子的祖本原是秘书省所作。虞世南时任宰相兼秘书监(职位相当于皇家图书馆馆长),在刊刻石碑时不会轻易书写俗体字、异体字,所书均系南朝以来世代流传书体,而秘书省的抄手们也会竞相模仿上司的书法。

时至8 世纪后叶,人们发现从文字学角度很难解释这些标准字体,于是兴起了一场正字运动。随着时间推移,这场正字运动最终确立了《康熙字典》乃至现代字典的标准字体。如此,楷书大致可以分为两类,一是8 世纪以前的标准字体,一是现代字典中的“正体”。有人将前者称为“书写体楷书”,将后者称为“字典体楷书”。

石冢晴通的字体史理论与藤枝晃(1981:287-334)的楷书字体历时演变研究关系密切。所谓“书写体楷书”是指初唐标准字体,“字典体楷书”是指开成石经的标准字体。石冢晴通认为“异体(字)率”是判定该文献是否属于标准文献的重要指标。另外,石冢晴通主张在讨论不同时代、地区的宋版①包括宋版以后的版本。用字,日本、朝鲜的写本、版本用字时统统可以冠以“敦煌”。本文将初唐宫廷写经的标准字体称为“初唐标准”,将开成石经的标准字体称为“开成标准”。

藤枝晃(1982:1)说道,1979 年秋天,他在巴黎有幸接触到研究古写本①拉丁语、希伯来语等古写本除外。的用字、体例、纸张、装订、保管的学问,也就是以文献形态为主要研究对象的Codicology(古写本学)。自此,藤枝晃开始着手中国古写本学研究,并在其晚年讲义(藤枝晃,1999)中鼓励大力推进中国古写本学。藤枝晃(2002:103-114;2005)总结了其在敦煌吐鲁番古写本学方面的研究成果。需要注意的是,石冢晴通倡导的古写本学的基础正是藤枝晃的研究成果,石冢晴通(2014)则是其古写本学的总纲,应与藤枝晃论文一并参考。

1.3 字样书的诞生

藤枝晃(1981:287-334)阐述了以下观点(划线部分由作者标出),值得重视。

(前略)到8 世纪前叶为止,楷书正字运动并没有达到预期效果。

史籍可寻的杜延业、郎知本撰写了上述字书,他们的职位却与秘书省无关。颜元孙的头衔是“赠秘书监”,这是他的谥号,实际上他只是在玄宗做太子时被封为太子舍人,时任地方官,亦不是翰林领袖。另外,力荐《干禄字书》的颜真卿也与秘书省无缘,他敢于在石碑上书写那些不符合官方楷书的字,其实是需要莫大勇气的。

然而,这场正字运动似乎也影响到了秘书省,在837 年刊刻的开成石经中使用了相当多的正楷。石经刊刻一直秉承自古以来的惯例,首都太学的工匠们在石碑上刻写儒教经典时,都会使用正确的文本、规范的字体,而后被世人奉为经典的标准教材。

杜延业的《群书新定字样》(650-677),郎知本的《正名要录》(643-649)都是成书于初唐的字样书。西原一幸视敦煌出土斯388写本前半部分为《群书新定字样》,后半部分为《正名要录》②在池田证寿(2017)中,将围绕斯388 文献前半与《群书新定字样》是否为同一本书进行深入探讨。。《干禄字书》的作者是颜元孙,该书是字样书的代表。如果用一句话概括藤枝晃的见解,那就是唐代字样书的诞生(正字运动)可能促进了初唐标准向开成标准转变。

自20 世纪60 年代以后,学界在探索未知资料方面和挖掘已知资料方面均取得了一定进展。西原一幸考证了日本古辞书《新撰字镜》《妙法莲华经释文》引用字样书的情况,提出了“唐代字体规范”的假说(西原一幸,1979:13-23;等等)。西原一幸的研究因起步较早而得到学界一定评价,但其论文基本上使用的都是日语,且与多位中国台湾学者产生了诸多学术纠纷。西原一幸(2000:11-28)对学术史进行了梳理,并对以朱凤玉(1989)为首的中国台湾学者进行了批判。刘元春(2010)亦未全面介绍西原一幸论文,可以说西原一幸的学术研究尚未得到广泛认可①西原对海外研究者成果的批判(特别是学术观点最早由谁提出的争议),具体请参考池田证寿(2017)。。鉴于使用日语撰写论文本身存在一定局限性,今后有必要参考韩国学者李景远(1997;1999:495-524)的实证研究成果,并在此基础上摸索字样学的研究方法。关于《正名要录》《群书新定字样》成书年代,本文依据的是李景远(1997)的考证结果。

下面再谈谈字体史问题。西原一幸(1979:22)认为“隋唐时代字体的范畴,一直秉持正体、非正体二元对立”。与此相对,藤枝晃(1981:287-334)则认为唐代宫廷写本反映的是标准字体,其后受正字运动的影响,形成了开成石经的标准字体。石冢晴通(1999:88-96)受到藤枝晃观点启发,认为初唐宫廷写经的标准字体和开成石经的标准字体有很大的差别。字样书所反映出的隋唐字体内涵(正体与非正体)与敦煌写本的用字实际存在较大差异,因此仅凭理论推导却不结合实证论证是完全行不通的。鉴于此况,本文是基于初唐宫廷写经来讨论上述问题的。

1.4 异体率

石冢晴通等(2011:339-346)指出“标准文献中确实存在标准字体,这是可以用异体率(异体字率)计算、求证的”,公式如下:

当文献中出现同一汉字的不同形体时,我们称少数一方为“异体字”,再从文献总字数中减去孤例总字数,求出比率②石冢晴通等(2005)最初称其为“异体字率”,后来鉴于其定义与“异体字”并不完全相同,便改称“异体率”。。表1 摘自石冢晴通等(2005)中的“表1”③此表系“HNG 引用文献一览”简略修订版。〈〉中是HNG 所收文献的简称。。

异体字率是探讨字体规范意识的重要指针,反映了写本、版本、官方、私人、习读、写经等各种文献的不同性质(表1)。

表1 HNG 引用文献一览(部分)

异体字率越低说明用字规范意识越强,初唐宫廷写经和开成石经均反映了当时的标准字体。在标准文献中,异体字率一般不超过1.00%。另外,字体的演变也会引发用字规范的动摇,也会导致异体字率升高。

石冢晴通在字体史研究上取得的重要学术成果,就是从实证角度证实了开成石经几乎没有异体字。以前某些学者也曾提出过一些猜测,但没有一位学者就这个问题开展实证调研。石冢晴通通过实证调研,发现初唐宫廷写经中的异体字也很少,为敦煌写本研究打下了坚实基础,也是一项重要成果。另外,石冢晴通(1999:88-96)指出,异体率是在同一文献中考察标准字体的重要指针,需要注意抄手因个人习惯而出现的书写差异。因此,将初唐宫廷写经的字体直接等同初唐标准字体是需要小心处理的,需要比对初唐写本、初唐前后时期写本以及字样书的相关内容,调查标准字体的演变过程。

2.初唐宫廷写经及其字体

2.1 宫廷写经的定义和范围

藤枝晃(1961:647-667)首次全面介绍了敦煌出土的长安宫廷写经,主要是咸亨二年(671)至仪凤二年(677)在长安抄写的24 部宫廷写经(《妙法莲华经》《金刚般若波罗蜜经》)。藤枝晃指出,“为了结束当时佛经文本的混乱局面,官府聘请一流的抄手抄写由高僧校定的佛经,并将其发往全国”。赵和平(2009)进一步指出从咸亨年间到仪凤年间抄写的同类宫廷写经有53 种之多。

石冢晴通等(2005)详述了初唐宫廷写经的字体,斋木正直、池田证寿(2011)将汉字字体规范数据库(HNG)收录的3 部初唐宫廷写经(“宫廷今西”“宫廷守屋”以及伯2195)与开成石经《论语》(“开成论语”)进行比对,归纳其中“不变的字体”与“变化的字体”。二者的对应关系如表2 所示。

表2 初唐宫廷写经与开成《论语》的对应关系

初唐标准字体和开成石经标准字体中,有6 成是相同的,3 成是不同的,剩下的1 成是有差异的。我们仅调查了HNG 收录的3 部初唐宫廷写经,今后还需扩大调查范围进行深入探讨。

2.2 初唐宫廷写经的字体

我们调查了咸亨二年(671)至仪凤二年(677)抄写的50 多部宫廷写经中的25部,现简述如下。

比如,HNG 中的伯2195《妙法莲华经·卷六》,上元二年(675)写本的调查结果如下①“落款”中的“/”表示换行。。

〔规格〕②25.8cm(20.2,17 字)×48.1(31 行),共10 纸②①13.0(7 行),⑩41.2(26 行)。,黄麻纸,竹帘纹:35 条/3cm。

〔落款〕上元二年十月十五日门下省书手袁元悊写/用纸二十张/装潢手解善集/初校慧日寺僧义威/再校慧日寺僧义威/三校慧日寺僧义威/详阅太原寺大德神荷/详阅太原寺大德嘉尚/详阅太原寺主慧立/详阅太原寺上座道成/判官司农寺上林署令李德/使朝散大夫守舍尚奉阎玄道监。

〔调査日期〕2009 年11 月9-13 日,2010 年12 月1 日。

根据落款可知,该写本是由门下省抄手袁元悊于上元二年(675)10 月15 日抄写的。落款文末的阎玄道是总负责人,现存宫廷写经均可见此类落款。该写本用纸虽然很薄,但质量非常好,翻阅时发出的清脆纸音与其他写本不同。该写本用纸高级,造纸技术上乘。

我们调查了25 部长安宫廷写经,结果如表3。表中“1-23”为藤枝晃(1961:647-667)所列,“HNG”为HNG 所列,空栏为追加文献。受篇幅限制,具体调查结果另做论述。

表3 初唐宫廷写经一览

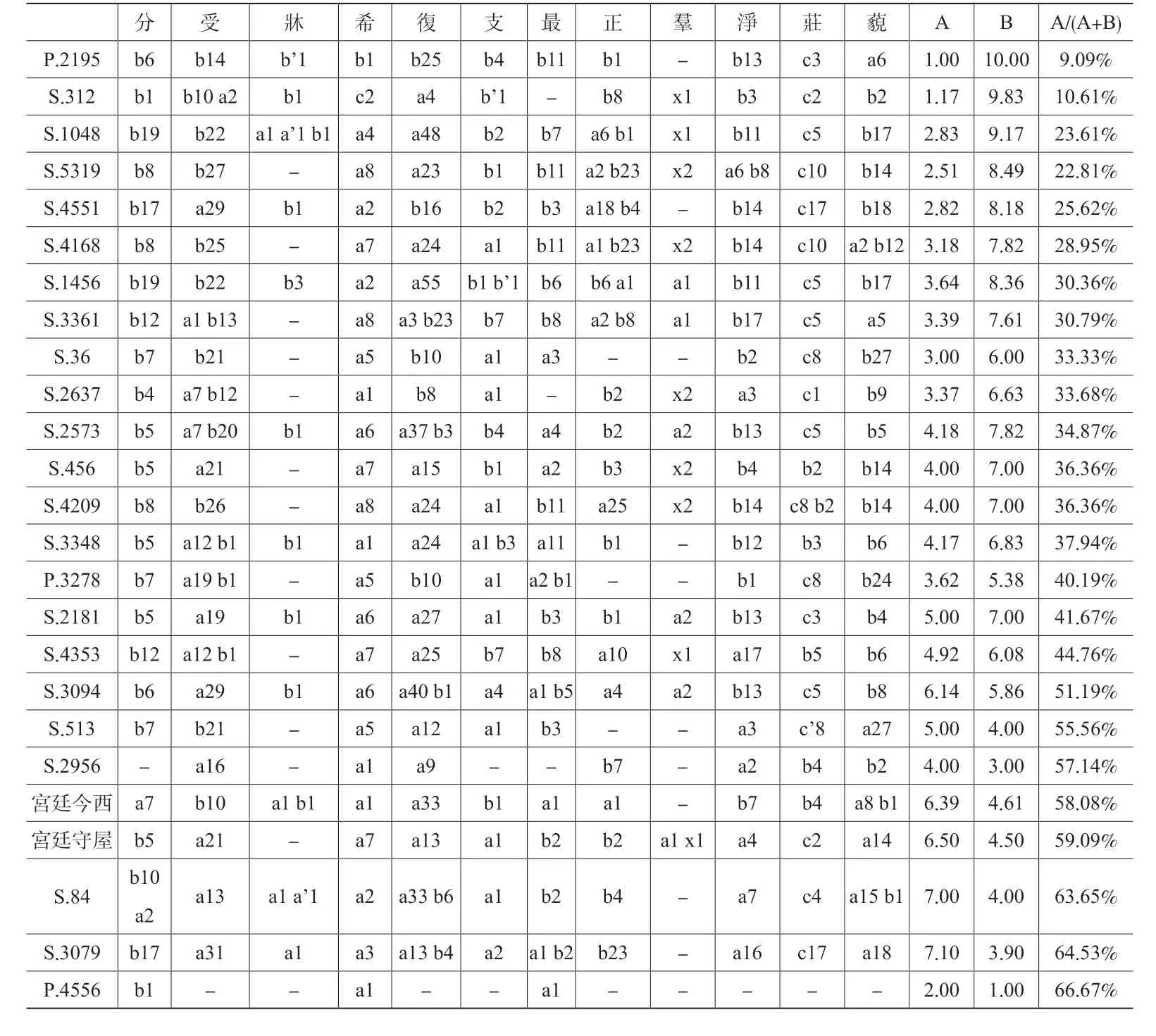

图1 所列12 个字为此次调查的主要对象。斋木正直、池田证寿(2011)在HNG所收3 部宫廷写经中,找到了18 个字体有差异的字,我们从中选取了12 个笔画差别明显的字。a 与开成石经字体一致,b、c、x 与初唐宫廷写经字体接近,与开成石经字体不同。“羣”(开成石经)和“群”的关系不一定是新旧字体之别,姑且将“群”记作x。调查结果如表4。

图1 初唐宫廷写经中字体有差异的12 个字

表4 HNG 初唐宫廷写经中字体有差异的12 个字

表4 的A 对应a 字体的数值,B 对应b、c、x 字体的数值。如果是仅出现一种字体,A和B的数值为1;如果出现多种字体,则算出其比率。对于字体有极小差异的添加“’”,并将其归入A 或B 中进行计算。

表4 中最右一栏算出了接近开成石经字体的比率,并从低到高排列。HNG 的3种写卷当中,伯2195 的比例最低,为9.09%。宫廷今西和宫廷守屋的比率大致相同,分别为58.08%和59.09%。此次调查的25 种写卷中,比率不到两成的有2 种,两成多的有4 种,三成多的有8 种,四成多的有3 种,五成多的有5 种,六成多的有3 种。如此看来,仅调查HNG 的3 种写卷可能无法全面把握初唐宫廷写经的用字情况。

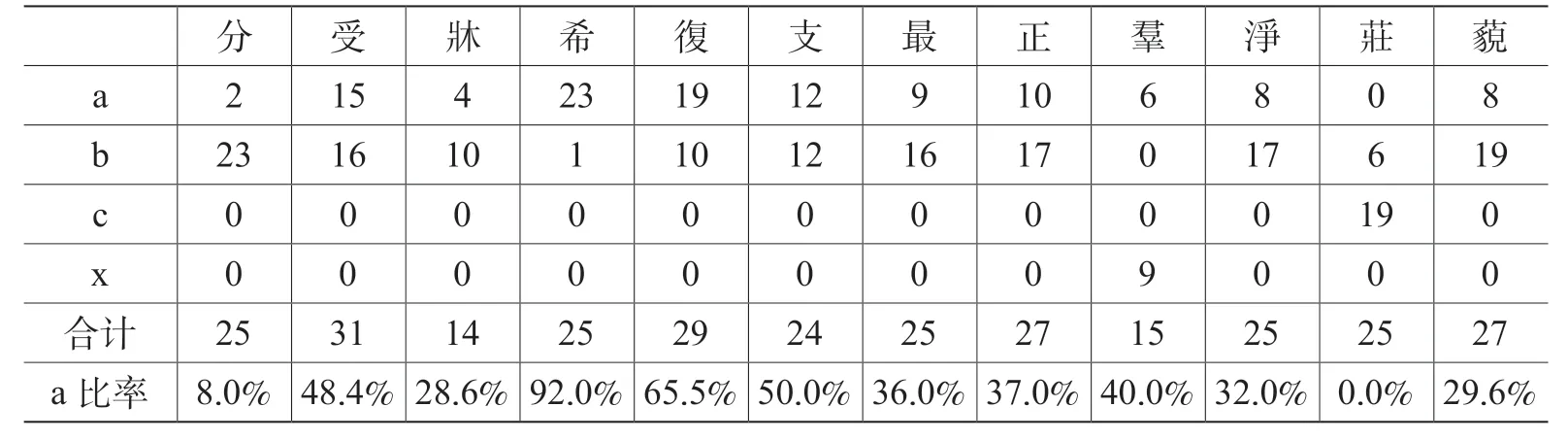

另外,我们统计了字体有差异的12 个字涉及的文献数量,结果如表5。

表5 宫廷写经中字体有差异的12 个字涉及的文献数量

相比开成石经,异体率高的是“希”“復”,低的是“分”“牀”“最”“正”“羣”“淨”“莊”“藐”,大致相当的是“受”“支”。石冢晴通(1999:88-96)指出“即使在同一时代,不同的人默定的标准字体也有些许差异”,与上述调查结果完全吻合。

除此之外,我们还未算出其他初唐宫廷写经的异体率,但结果应该大致相同。

2.3 初唐宫廷写经与同时代的私人写本

敦煌写本中存数种与初唐宫廷写经同时代的私人写本,如伯2881《妙法莲华经·卷一》,总章三年(670)写,调查结果如下:

〔规 格〕②26.3(19.7,17 字)×48.0(28 行)×17+①类似黄麻纸,纤维致密。27.5+,⑲33.0=876.5cm,首缺①27.5(15.7 行)⑲尾33.0(19 行分)第二纸断裂,纸背有修补。黄楮纸①类似黄麻纸,纤维致密。,无点,竹帘纹:23 条/3cm。

〔落款〕总章三年三月廿四日清信女孙氏为亡母敬/写法华经一部愿亡者神生净域面观弥/陀法界含灵俱登佛道。

〔调查日期〕2012 年6 月石冢晴通·池田证寿,2013 年11 月石冢晴通·高田智和。

石冢晴通等(2005,2011)算出的异体率如下。其中,存两种字体的有“安”“夷”“益”“祇”“求”“最”“支”“枝”“受”“世”“陀”“導”“别”“明”“妄”“數”“槃”“莊”,共18 字。存三种字体的有“鼓”,计1 字。

1 种字体,531 字,8361 例

2 种字体,18 字,290 例(异体41 字)

3 种字体,1 字,4 例(异体2 字)

孤例 254 字,总字数8909 字,异体率0.50%

我们总结了HNG 初唐宫廷写经与伯2881 异体率的比对结果,如表6。

表6 HNG 初唐宫廷写经与伯2881 的异体率

通过比较,伯2881 的异体率比HNG 的3 部初唐宫廷写经都低,可见存在比初唐宫廷写经用字规范更严格的敦煌写本。据伯2881 落款可知,该书是俗家女子孙氏为超度亡母而抄写的私人写经。早在总章三年(670)就流传着校订过的《妙法莲华经》,而该写本应是如实参照了这些校本,因此异体率才会如此低。该校本也许是玄奘在译经(645-664)时所校,校订的对象可能是鸠罗摩什翻译的《妙法莲华经》。表7 是HNG 初唐宫廷写经中字体有差异的12 个字(表5)中开成石经字体所占的比率①还有一些构件有微小差异的字,如“最()”“庄()”,此处忽略。。在这12 个字中开成石经字体只占32.2%,比率较低。

表7 HNG 初唐宫廷写经中字体有差异的12 个字在伯2881 中的出现情况

另外,宫廷写经中字体有差异的12 个字在伯2881 中的出现情况如表8 所示。其中,接近开成石经字体的有“希”“復”“羣”,接近初唐宫廷写经字体的有“分”“最”“正”“淨”“莊”“藐”,比较接近初唐宫廷写经字体的有“受”“支”。整体上接近初唐宫廷写经字体的例子比较多。

表8 宫廷写经中字体有差异的12 个字在伯2881 中出现的情况

2.4 字样书的批注

下面,谈一谈唐代字样书对这12 个字的批注①(1)-(11)的引书顺序为《正名要录》(斯388 文献后半部分)、《群书新定字样》(斯388文献前半部分)、《干禄字书》(官版)。。

(1)“分”

《群书新定字样》中仅列出“分”的正体,但形体与《正名要录》《干禄字书》并不一致。可能该字本来作“分”,斯388 写本抄写成了上述字形。

(2)“受”

a.【受度】从又。(《正名要录》,“右各依脚注”的例子)

(3)“牀”

a.【牀】床。(《正名要录》,“右正行者楷脚注稍讹”的例子)

(4)“希”

b.【希】望。(《正名要录》,“右本音虽同字义各别例”的例子)

(5)“復”

在斯388 写本中,“复”右上的“ ”写作“亠”,差异极小。此处该书列举的字均属偏旁“彳”,强调的是“彳”为“正”,“氵”为“误”。

(6)“支”

(7)“最”

a.【最】从曰。(《正名要录》,“右各依脚注”的例子)

(8)“正”

(9)“羣”(无用例)

(10)“淨”(无用例)

(11)“莊”

(12)“藐”(无用例)

应该注意的是,宫廷写经中字体有差异的12 个字中,唐代字样书对9 个字进行了注释。在初唐字样书的编纂时期,楷书趋于成熟,字体逐步统一。但在现实社会中,部分楷书字体存在差异。唐代字样书视作“正体”的“分”“受”“牀”“希”“復”“支”“最”“正”“莊”,均与开成石经字体一致。

3.唐代字样书与日本古辞书

3.1 日本古辞书援引唐代字样书

西原一幸较早关注了日本古辞书对字样书的引用情况,具体可以参考西原一幸(2015)。近年来,贾智围绕这个问题展开了一系列相关研究,搜集和分析了《新译华严经音义私记》引自字样书的条项,在方法论上取得了卓越进展(贾智,2011:46-60;等等)。

下面,我们就来探讨一下《新撰字镜》《类聚名义抄》对字样书的引用情况。

3.2 《新撰字镜》援引字样书

《新撰字镜》是一部按部首排列的汉和辞典,昌住编,大概成书于898-901 年。西原一幸(1979:13-23)调查了《新撰字镜》引用《正名要录》的具体情况。通过探讨《新撰字镜》序文,西原一幸认为《新撰字镜》所引《正名要录》和斯388 写本后半部分的《正名要录》是同一本书,但《新撰字镜》所引本和敦煌本的系统不同,前者是增补本,敦煌本是残卷本。西原一幸(1983:1-15)详细考察了《新撰字镜》引用《正名要录》的具体情况,指出该书没有积极引用《正名要录》,但没有讲清其中缘由。

西原一幸的研究成果发表之后,相关研究一直处于停滞状态。近年来,张磊(2012)、贾智(2015)围绕《新撰字镜》与《干禄字书》的关系进行了探讨,指出该书没有引用《干禄字书》全书。

3.3 《类聚名义抄》援引字样书

《类聚名义抄》是日本院政时期编纂的汉和辞典,现存主要版本有原撰本系统的图书寮本和改编本系统的观智院本等,两书都积极地引用了字样书。

吉田金彦(1954:203-236)论述了图书寮本《类聚名义抄》与《干禄字书》之间的关系,指出《干禄字书》是“《名义抄》的基础资料”,同时是该书“辨析字体的主要依据”。随后,西原一幸(1988)、池田证寿(1992)分别使用了不同的调查方法,对上述问题进行了探讨。

3.4 从援引字样书的情况看《新撰字镜》和《类聚名义抄》

以上是《新撰字镜》《类聚名义抄》引用字样书的大致情况。《新撰字镜》没有积极地引用《正名要录》《干禄字书》,而《类聚名义抄》则积极地引用了《干禄字书》等字样书,两书引书态度并不相同。

我们先从字样书的引用方法入手,探讨《新撰字镜》与《类聚名义抄》的不同之处。我们比对了天治本《新撰字镜》和观智院本《类聚名义抄》中“正、通、俗”注释的数量。本文仅调查观智院本《类聚名义抄》的“法上”和《新撰字镜》全本,结果如表9。

表9 《新撰字镜》和《类聚名义抄》(法上)中的“正、通、俗”

《新撰字镜》的注释中“同”占绝大多数。观智院本的注释中“同”很少,“正”“俗”所占比例大致相当,“法上”以外亦是如此。

若想弄清其中缘由,需要结合字体史进行深入探讨。根据石冢晴通的字体史理论,可以提出如下假设。

1.《新撰字镜》的成书时期,社会上流行的是初唐标准字体,因此该书引用字样书比较有限。

2.《类聚名义抄》的成书时期,社会上流行的是初唐标准字体与开成石经标准字体,因此该书需要引用字样书辨析这些字体。

如果上述假设能够成立,那么《新撰字镜》《类聚名义抄》的文本差异其实是反映了字体的历时演变过程。

下面,通过一些实例来分析一下用语“正”“俗”“同”,如例(13)(14)①()中的内容系笔者经文本校勘、声点判读后添加。“”中为批注,*表示和点。《新撰字镜》的句读为笔者添加。《类聚名义抄》的句读为译者添加。。

(13)“來”

a.【来來】二同。平:至也,及也,归也,还也,转也,伂也,是也,勤也。(天治本《新撰字镜》卷十二2 页背面)

(14)“爲”

a.【為爲】二形作。平:作也,使也,有也,治也,敷也,因也,施也,成助也,行也,被也,欲也。(天治本《新撰字镜》,杂字,卷十二1 页背面)

b.【爲為】正,今。古薳反(薳支反)。母猴也。……(观智院本《类聚名义抄》,杂部,僧下 79 页)

经查汉字字体规范数据库,初唐宫廷写经作“来”“為”,开成石经作“來”“爲”,非常统一,没有特例。《新撰字镜》将“来”“來”释作“二同”,将“為”“爲”释作“二形作”,认为它们没有不同。与此相对,观智院本《类聚名义抄》将“來”“爲”释作“正”,将“来”“為”释作“今”。可见该书是将开成石经的标准字体视为“正”,这可以反映出字体的历时演变过程。

3.5 初唐宫廷写经中有差异的字体

下面考察一下上文提到的宫廷写经中字体存在差异的12 个字②(15)-(26)按天治本《新撰字镜》→观智院本《类聚名义抄》顺序依次列出,()内是书名及出处。天治本《新撰字镜》简称作“天治本”,观智院本《类聚名义抄》简称作“观智院本”。。

(15)“分”

《新撰字镜》将两个字头合为一个字组,目的尚未可知。《类聚名义抄》列出的“分”字构件“刀”作“力”,区别“分”和“”的目的尚不明确。

(16)“受”

a.【受】领也,取也,容纳也,得也,承也,继也,盛也。【】下(丁)报反。去:姓,出□内。(天治本,杂字,卷十二4 页正面)

b.【受】音到。姓。(观智院本,大部,佛下末36 页)

c.【不肯受】ウケカヘス。(观智院本,肉部,佛中119 页)

d.【受】ウク (平上)。(观智院本,又部,僧中54 页)

(17)“牀”

b.【床】士壮反。装也,装饰安身。(天治本,广部,卷十21 页背面)

d.【牀】上庄 (平) 反。……俗作床。(观智院本,木部,佛下本125 页)

(18)“希”

另外,鉴于篇幅限制,本文省略了原文有关“復”“支”“最”“正”“羣”“淨”“莊”“藐”等字例的内容。

综上,我们围绕初唐宫廷写经中字体存在差异的字,对《新撰字镜》和《类聚名义抄》进行了调查,发现两者注释方法有明显的差异。《新撰字镜》作“二形作”“三形作”“二同字”“二同”,像这样视为同字的有“分”“羣”“莊”“藐”4 字。另外,“牀”“最”存字体注释“片误”“从曰”。除此6 字之外,均不见其他字体注释。另外,在《类聚名义抄》中,“分”“牀”“支”“最”“羣”“莊”分别有“同,今”“俗,通,正”“俗,正”“亦,通,正”“今,俗”等注释,作者辨析字体的意图十分明确。除此之外“受”“希”“復”“正”“淨”“藐”6 字均不见注释。

初唐宫廷写经中有异体字的12 个字中,《新撰字镜》辨析字体的有6 个字,《类聚名义抄》辨析字体的同样有6 个字。但是,《新撰字镜》中不辨析字体的有4 个字,存“片误”“从曰”字体注释的有2 字。而《类聚名义抄》中则辨析了6 个字的字体,且分为“正”“俗”等不同字级。

在本文开头,我们谈及石冢晴通与西原一幸的研究方法并不相同。基于石冢晴通的理论,《新撰字镜》与《类聚名义抄》在字体注释上的差异才可以得到一个合理的解释。也就是说,《新撰字镜》的成书时期,社会上流行的是初唐标准字体,因此该书对字样书的引用是有限的。而在《类聚名义抄》的成书时期,社会上流行的则是初唐标准字体与开成石经标准字体,因此需要使用字样书辨析它们。如此,我们有必要继续深入探讨《新撰字镜》《类聚名义抄》所列字头的字体与释文中的字体注释。

4.结语

本文结合初唐宫廷写经和日本古辞书,围绕字体史的资料和方法进行了深入探讨。今后在开展字体史研究时,需要继续验证以下6 个假说。

1.初唐宫廷写经的字体存在异体,开成石经的字体几乎没有异体。

2.唐代字样书(楷书正字运动)促进了从初唐标准字体向开成标准字体的转变。

3.《新撰字镜》的成书时期,社会上流行的是初唐标准字体,因此该书对字样书的引用是有限的。

4.《类聚名义抄》的成书时期,社会上流行的是初唐标准字体与开成石经字体,因此需要使用字样书辨析它们。

5.字体的历时性演变反映在《新撰字镜》和《类聚名义抄》的字体注释中。

6.异体率是判断文献性质的重要证据,但不能作为判定标准字体的直接证据。

今后为了进一步推动字体史研究,应该积极验证和探讨上述假说。本文到此结束。