《章太炎〈说文解字〉授课笔记》与《文始》“孳乳”比较研究*

肖存昕 陈晓强

(兰州大学文学院)

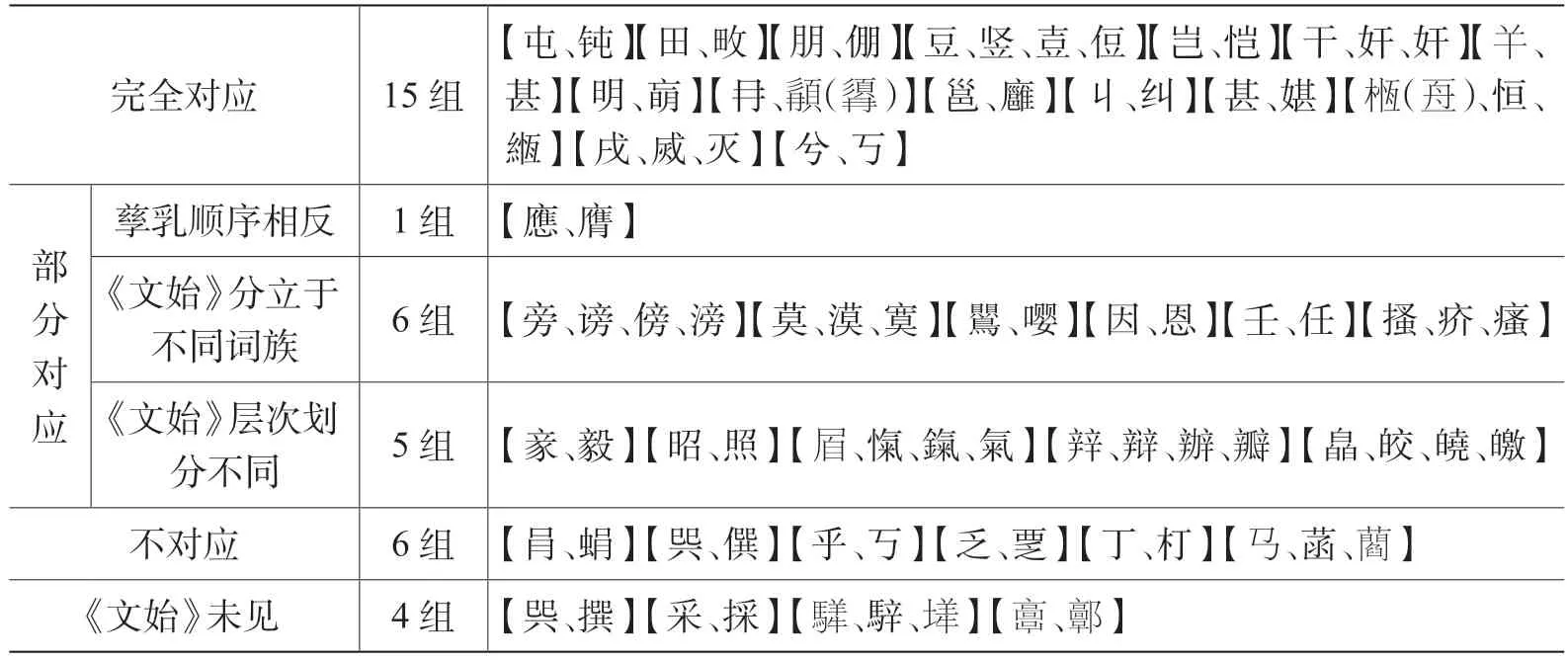

提 要 “孳乳”是章太炎词源学的重要术语。《笔记》用“孳乳”系联的同源词共37 组,其中与《文始》完全对应的有15 组,部分对应的有12 组,不对应的有6 组,未见于《文始》的有4 组。《文始》“于”族用“孳乳”系联的同源词共35 组,其中与《笔记》论述对应的有8 组,未见于《笔记》的有27 组。比较《笔记》《文始》中的“孳乳”,可以对“孳乳”的性质有深入认识,加深对《文始》及章太炎词源学思想的理解。

《笔记》是周树人、钱玄同、朱希祖所记录章太炎1908 年在日本讲授《说文解字》(以下简称《说文》)的课堂笔记的综合整理。《笔记》记录了章太炎研究《说文》的心得成果,反映了他在《说文》学、词源学、文字学等领域的学术思想。《章太炎学术年谱》载:“在此期间(笔者按1908 年)著成《新方言》《小学答问》《文始》等多种重要著作。”(姚奠中、董国炎,1996:131),并分析了章太炎在《笔记》中的观点、思路、方法,可看出章太炎讲授《说文》时的一些观点与《文始》存在密切联系。

“孳乳”与“变易”是《文始》的核心条例,黄侃(1980:164):“《文始》总集字学、音学之大成,譬之梵教,所谓最后了义。或者以为小学入门之书,斯失之矣。若其书中要例,惟变易、孳乳二条。”章太炎的孳乳思想在讲授《说文》时已经萌芽,《笔记》中已出现“孳乳”用例,如《笔记》:“【钱一】①【朱一】【朱二】【朱三】指朱希祖所听课堂笔记;【钱一】【钱二】指钱玄同所听课堂笔记,完整的为【钱一】;【周一】【周二】指周树人所听课堂笔记,以始于“一”的《笔记》为【周一】。《说文》无壅蔽之壅字,训塞者即邕字也。廱亦邕之孳乳字,辟廱者,四面皆水也。”(章太炎,2010:387)章太炎讲授《说文》时与《文始》中的“孳乳”思想是否一致?如果不一致,章太炎的孳乳思想是如何演变的?本文通过对《笔记》《文始》中“孳乳”的对应情况描述、不对应之处的分析进行比较研究。

1.《笔记》《文始》“孳乳”对应情况

“孳乳”是章太炎词源学思想中的重要术语,同时也是《文始》两大条例之一,《文始·叙例》:“义自音衍,谓之孳乳。”比较《笔记》《文始》“孳乳”系联材料,有助于厘清章太炎“孳乳”思想的发展脉络。

1.1 《笔记》“孳乳”与《文始》对应情况

《笔记》用“孳乳”系联的同源词共37 组,将其与《文始》对应,可以发现《笔记》用“孳乳”系联的同源词,《文始》并不完全使用“孳乳”进行系联,具体可分为四种情况:《笔记》“孳乳”与《文始》完全对应、《笔记》“孳乳”与《文始》部分对应、《笔记》“孳乳”与《文始》不对应、《笔记》“孳乳”未见于《文始》。

1.1.1 《笔记》“孳乳”与《文始》完全对应

《笔记》用“孳乳”系联同源词,《文始》也使用“孳乳”系联,此类共有15 组。例如:

【田、畋】

《笔记·畋》:“【朱二】古只作田,后孳乳为畋。佃户当作畋。佃,中也。”(章太炎,2010:146)

《文始·阳声真部乙》:“《说文》:‘田,陈也。象形。’孳乳为甸,天子五百里内田也。又为畋,平田也。”(章太炎,2014:276)

【丩、纠】

《笔记·摎》:“【朱二】摎、绞一声之转。……实则古仅有丩字,孳乳为纠,绞、摎、缪,谊并同。”(章太炎,2010:506)

1.1.2 《笔记》“孳乳”与《文始》部分对应

《笔记》用“孳乳”系联同源词,《文始》也使用“孳乳”系联,但是存在一定区别,具体可以分为三种情况:《笔记》《文始》的孳乳顺序不同、《文始》将《笔记》同一组“孳乳”分立于不同词族之中、《文始》将《笔记》同一组“孳乳”划分为不同层次。

(1)《笔记》与《文始》对同一组同源词的孳乳顺序不同,此类共1 组,例如:

【應①为了便于说明,文章中部分字使用繁体。、膺】

《笔记·應》:“【朱一】由膺字引申,当也。……【钱一】当也。《诗》‘戎狄是膺’,膺亦当也。應即膺之孳乳字。……【钱二】当也。‘戎狄是膺’,膺亦当也。應实膺之孳乳字。”(章太炎,2010:427)

《文始·阴声幽部甲》:“唉对转蒸变易为應,当也。即今膺字。……丂属之應孳乳为膺,匈也。應训当,膺亦训当。凡当事者皆拊心以表自任。”(章太炎,2014:380,381)

《笔记》认为“膺”孳乳“應”,《文始》认为“應”孳乳“膺”。

(2)《文始》将《笔记》同一组孳乳分立于不同的词族之中,此类共6 组,例如:

《笔记·莫》:“【朱一】……漠、寞皆起于莫。……【钱一】……漠、寞皆莫之孳乳字。……【周二】……漠、寞皆莫之孳乳字。”(章太炎,2010:54)

(3)《文始》与《笔记》“孳乳”层次划分不同,此类共有5 组。例如:

《笔记·鎎》:“【朱一】氣为稟餼,气为云气。呼息之氣当作,或作呬;呼吸大则作愾。怒战则为鎎;今动气字当作愾。然古止有氣字,其余皆孳乳字。”(章太炎,2010:585)

《笔记》认为“㞒”“愾”“鎎”皆由“氣”孳乳。《文始》认为“㞒”孳乳“嘅”,“嘅”变易“愾”,“愾”孳乳“鎎”。

1.1.3 《笔记》“孳乳”与《文始》不对应

《笔记》用“孳乳”系联同源词,而《文始》使用“变易”系联。如:

【巺、僎】

《笔记·巺》:“【朱一】僎,撰实即巺字。【钱一】具也。僎、撰诸字皆由此字孳乳而生。”(章太炎,2010:199)

对于同源词“巺、僎”,《笔记》认为“巺”孳乳“僎”,而《文始》认为“巺”“僎”变易。

1.1.4 《笔记》“孳乳”未见于《文始》

对于一组同源词,《笔记》使用“孳乳”系联,《文始》中却并无记述,此类共4组。如:

【采、採】

《笔记·采》:“【朱二】採取亦当作采,采既从爪,又加手,不通,孳乳字。”(章太炎,2010:254)

《笔记》认为“采”孳乳“採”,而《文始》却未记述“採”字。

1.1.5 小结

通过将《笔记》“孳乳”与《文始》进行对应,可以发现:完全对应的同源词共15 组;部分对应的共12 组,其中孳乳顺序相反的有1 组,《文始》将《笔记》“孳乳”分立于不同词族的有6 组,《文始》将《笔记》“孳乳”划分为不同层次的有5 组;不对应的共6 组;《文始》未见的共4 组。具体如下表1 所示:

表1 《笔记》“孳乳”与《文始》对应情况

《笔记》孳乳大部分对应《文始》,从中可以看到《笔记》为《文始》提供了基础材料。

1.2 《文始》“孳乳”与《笔记》对应情况

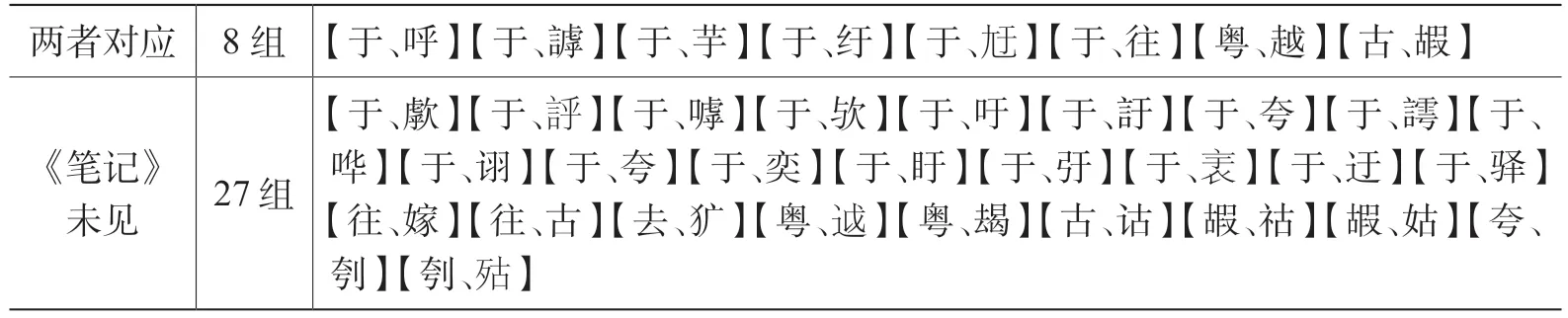

本文以《文始》“于”族为基础语料,对《文始》“孳乳”与《笔记》对应情况进行考察。

《文始》用“孳乳”系联的同源词共35 组,将《文始》“孳乳”与《笔记》对应,可以发现《文始》用“孳乳”系联的同源词,《笔记》并未完全使用“孳乳”进行系联,具体可分为两种情况:《文始》“孳乳”与《笔记》论述对应、《文始》“孳乳”未见于《笔记》。

1.2.1 《文始》“孳乳”与《笔记》论述对应

《文始》用“孳乳”系联的同源词,《笔记》虽未使用“孳乳”系联,但其对二者关系有具体论述,此类共有8 组,如:

【于、往】

《文始·阴声鱼部甲》:“《诗传》曰:‘于,往也。’此犹乃之为往,于、往鱼阳对转,故于孳乳为往,之也。”(章太炎,2014:321)

《笔记·于》:“【朱三】于,于也。以今字释古字之例。于训往者,词之往也。然于亦可训往。毛传‘之子于归’‘于’皆训往,古只作于,后鱼阳对转为往。于转为往,纡转为枉、转为尤。凡对转者,此部无鼻音,转入有鼻音之部曰对转。如于无鼻音,转为往则为有鼻音矣。”(章太炎,2010:204)

俄国钢琴家康斯坦丁·伊古姆诺夫曾这样说,“声音构思限定了技巧,从耳朵到动作,而不是相反顺序”。因为声音的构思并非一个不可改变的概念,而且每位音乐家都有自己的构思。显然,有多少种不同的构思就有多少种不同的钢琴技巧。

《文始》认为“于”孳乳“往”,《笔记》虽未以“孳乳”系联二者,但论述了“于”“往”的音义关系。

1.2.2 《文始》“孳乳”未见于《笔记》

《文始》用“孳乳”系联的同源词,《笔记》并未使用“孳乳”系联,且对二者同源关系也未论述,此类共有27 组,例如:

【于、訏】

《文始·阴声鱼部甲》:“《说文》:‘于,於也。象气之舒亏。从丂从一。非一二之一。一者,其气平也。’……其孳乳为……为訏,《说文》训诡讹。”(章太炎,2014:320)

《笔记·訏》:“【朱一】反训也,故曰信。【朱二】《尔雅》云‘大也’。【钱一】诡讹也。训信者,以相反为训。【周二】诡讹也。训信者,反训也。”(章太炎,2010:112)

《文始》认为“于”孳乳“訏”,但《笔记》并未论述二者关系。

1.2.3 小结

通过将《文始》“孳乳”与《笔记》进行对应,可以发现《文始》“孳乳”与《笔记》论述对应的同源词共8 组;《文始》“孳乳”未见于《笔记》的同源词共27 组。如下表2 所示:

表2 《文始》“孳乳”与《笔记》对应情况

《文始》“孳乳”大部分未见于《笔记》,这是因为章太炎讲授《说文》 在前,写作《文始》在后,故而《文始》材料要比《笔记》丰富。

2.《笔记》《文始》“孳乳”不对应原因

梳理《笔记》《文始》“孳乳”对应情况发现,对同一组同源词的分析,《笔记》和《文始》并不完全一致。分析《笔记》《文始》“孳乳”不对应之处有助于加强对“孳乳”的理解。下文对《笔记》《文始》“孳乳”不对应原因进行探讨。

2.1 《笔记》与《文始》性质不同

《笔记》是章太炎1908 年在日本讲授《说文解字》的课堂实录,王宁在《笔记·前言》中说:“这份《笔记》记录了太炎先生研究《说文》的具体成果,反映了太炎先生创建的以《说文》学为核心的中国语言文字学的思路与方法,也记载了三位原记录者向太炎先生学习《说文》的经历,是一部中国近现代学术史上难得的原始资料。”(章太炎,2010:1)《文始》是章太炎全面探讨汉语词源的代表之作,章太炎认为其“可谓一字千金”。二者的性质不同主要体现在以下三个方面:

2.1.1 研究重点不同

《笔记》与《文始》虽然都从《说文》出发,但由于二者性质不同,其研究重点也就有所不同。下文以《文始》“于”族系联的同源词为例进行说明。

《文始》是研究汉语词源学的专著,其以初文、准初文为系联同源词的基点,以孳乳、变易为条例描述同源词的派生关系,《文始》性质决定其孳乳系联更加系统全面。从系联广度来说,《文始》“于”族用“孳乳”系联的同源词共35 组,但《笔记》对“于”族同源词的论述仅有8 组。从系联深度来说,《文始》以“于”为词根提取了三组核义素:以“语气”为核义素系联“呼、歑、、謼、嘑、欤、吁、訏、夸、謣、哗、诩”,以“大”为核义素系联“夸、奕、盱、弙、、芋”,以“曲”为核义素系联“迂、纡、㝼”。而《笔记》仅以“大”为核义素系联“于、芋”①《笔记·芋》:“【周一】大叶实根骇人,故谓之芋。凡于声字多训大。”(章太炎,2010:29)。从同源词关系描述来说,《文始》以“孳乳”“变易”为两大条例,系统描述了“于”族每一个词的来源与走向,而《笔记》则对同源词关系描述缺乏系统性,经常以符号记述。以“古、嘏”为例,《文始》为“古又孳乳为嘏,大远也。即今遐字”(章太炎,2014:321),而《笔记》记为“古—嘏—遐”(章太炎,2010:181)。

虽然《笔记》孳乳系联不如《文始》系统,但由《笔记》课堂实录性质决定,其研究范围较《文始》更加全面,不仅限于词源学,还包括经学、史学、校勘学等诸多方面。例如《笔记·嘏》:“【朱二】‘大远也’。古声为遐,《说文》无遐字,即嘏字。”(章太炎,2010:101)该例说明“嘏”“遐”为古今字。《笔记·迋》:“【朱一】《左传》‘迋劳’。‘子无我迋’,乃诳字。”(章太炎,2010:80)该例说明在《左传》“迋劳”“子无我迋”中,“迋”正字为“诳”。

2.1.2 同源词系联思路不同

由于《笔记》是课堂实录,章太炎在课堂讲授过程中对同源词的派生关系更多会依据两个词的音义关系,而《文始》则要考虑整个词族的发展脉络,因此对一组同源词的孳乳顺序,二者可能会有不同甚至相反的理解。例如:

【應、膺】

《笔记·應》:“【钱一】当也。《诗》‘戎狄是膺’,膺亦当也。應即膺之孳乳字。”(章太炎,2010:427)

《文始·阴声幽部甲》:“唉对转蒸变易为應,当也。即今膺字。……丂属之應孳乳为膺,匈也。應训当,膺亦训当。凡当事者皆拊心以表自任。”(章太炎,2014:380,381)

《笔记》认为“膺”孳乳“應”,《文始》认为“應”孳乳“膺”,章太炎对“應”“膺”的孳乳顺序看法发生变化。下文将分别站在《笔记》《文始》的角度,来分析其思路、原因。

膺,《说文》:“胷也。”章太炎根据《说文》认为“膺”之本义为胸,并依据“(膺)犹今拍胸担保意”说明“膺”之“当”义应该由“胸”义引申而来。應,《说文》:“当也”。章太炎在讲解“應”时,通过《毛传》对《诗经》“戎狄是膺”中“膺”的训释(即“膺,当也”)将“應”“膺”系联,认为“應”“膺”在“当”的意义上实同一词。且章太炎认为“膺”之“当”义应该由“胸”义引申而来,故在《笔记》中认为“膺”孳乳“應”。

《文始》将“膺”“應”置于“丂”族之下。《文始》:“(丂孳乳)为唉,應也。唉对转蒸变易为應,当也。”“丂属之應孳乳为膺,匈也。應训当,膺亦训当。”《文始》认为“應”由“唉”变易而来,“膺”由“應”孳乳而来。《文始》认为“應”由“唉”变易而来主要出于两方面的考虑。

第一,从义的角度考虑。“唉”为应答之词,《玄应音义》:“唉,譍声也。”《说文解字约注》(以下简称《约注》):“今语应答之声犹称唉,古遗言也。”(张舜徽,2009:314)“應”亦有应答之义,《集韵》:“應,答也。”故《文始》认为“唉”“應”变易。

第二,从事理的角度考虑。《文始》:“人之发词,意内言外,闻者先得其言,后知其意,故先有词言之名,乃有心意之名。”(章太炎,2014:381)《文始》认为先有“词言之名”而后出“心意之名”,先有口部言部字,而后有心部字,故心部“應”由口部“唉”变易而来。

因为《文始》认为“應”由“唉”变易而来,那么在《文始》词族系联的大背景下,“應”“膺”的同源关系就只能论述为“應”孳乳“膺”。

我们从中可以发现《文始》的系联思路的一些问题。首先从词义的角度来说,“應”的应答之义应该是从“当”义引申而来。“應”之本义为应该、应当。《诗》:“文王既勤止,我應受之。”毛传:“應,当也。”《字源》:“(應)本义为应当、应该。”(李学勤,2012:925)“應”引申有相对之义,段玉裁注“應”云:“引伸为凡相对之称。”《约注》:“(應)引申为凡合之称。”(张舜徽,2009:2552)“應”之应答义由此而来。“唉”本该与“應”之应答义对应,《文始》却机械地将“應”之“应当”义与“唉”之“应答”义系联,将不同层次的义混同在一起。其次,从事理逻辑的角度来看,语词孳乳在一定程度上会受到事理逻辑的影响,但这并非绝对,“词义的演变不是单个地、孤立地进行的,往往要受到多种因素的影响和作用。”(江蓝生,2000:309)语词孳乳也有其独立的途径,《文始》将事理逻辑与孳乳逻辑混同,这是错误的。

2.1.3 收字观的不同

由《笔记》课堂实录性质决定,《笔记》以“孳乳”系联的部分同源词,《文始》并不收录。章太炎在课堂讲授时随意性较强,经常会纳入一些俗字进行讲解。例如,《笔记·采》:“【朱二】採取亦当作采,采既从爪,又加手,不通,孳乳字。”(章太炎,2010:254)“採”为《说文》所无,为俗字。《笔记·巺》:“【钱一】僎、撰诸字皆由此字孳乳而生。”(章太炎,2010:199)“撰”为《说文》所无,为俗字。此外章太炎对《说文解字》的讲授以大徐本为底本,所以《笔记》也会收录一些徐铉新附字。例如,《笔记·㙚》:“【朱二】、騂皆由引申,作㙚可矣,不必孳乳。”(章太炎,2010:564)“”为徐铉新附字,“騂”为俗字。

而《文始》在系联汉语词族时主要以许慎的《说文解字》为取材对象。许良越(2015:77)统计《文始》中《说文》正字共有6469 个,占《文始》总字数的97.8%。《文始》对《说文》之外的俗字及徐铉新附字,甚少收录,并且会以“《说文》不录、《说文》无、今之某字、某至俗、以某为之、某书作某、某书有某、今作某、或作某、即今某字”等用语标注,例如《文始》:“古又孳乳为嘏,大远也。即今遐字。”(章太炎,2014:321)

2.2 章太炎字词观的发展

在传统小学的影响下,章太炎讲授《说文》时字词不分。受到西方语言学影响后,章太炎具有相对明确的字词分立意识,《文始·叙例》:“文字者,词言之符。”通过比较《笔记》《文始》“孳乳”,我们能够直观地看到章太炎字词观的发展,主要体现在理论、系联方法两方面。

2.2.1 理论的发展

在讲授《说文解字》的时候,章太炎将汉语词汇孳生与汉字形声孳乳混淆,《笔记》“孳乳”既包括词汇孳生,也包括字形繁增。而在《文始》中,章太炎深刻认识到文字是记录语言的符号,“文字者,词言之符”,并在理论上将字词分开,以“孳乳”统摄汉语词汇孳生,以“变易”描述汉字字形繁增。例如:

【肙、蜎】

肙,《笔记》:“【朱三】虫部之蜎为肙之孳乳字,实当作肙足矣。”(章太炎,2010:183)

蜎,《笔记》:“【朱二】此乃肙之或体。【钱一】蜎与肙当为一字。……【钱二】蜎肙实一字,即今到千虫。”(章太炎,2010:555)

《文始·阴声脂部乙》:“其于虫,囗次对转寒孳乳为肙,小虫也,从肉囗声。变易为蜎,肙也。”(章太炎,2014:236)

《笔记》将“肙”“蜎”训为孳乳,《文始》将“肙”“蜎”训为变易。“变易”是《文始》的重要术语。《文始·叙例》曰:“音义相雠,谓之变易”,“变易指文字本身形体发生变化而意义不变”(陆宗达、王宁,1996:356)。

从词义的角度来说,“肙”“蜎”二者义同,《说文·虫部》:“蜎,肙也。”段玉裁注“蜎”字云:“肙蜎盖古今字。”从语音的角度来说,“肙”“蜎”古音相近,“肙”为影纽元部,“蜎”为群纽元部,二者喉牙通转,元部叠韵。从字形的角度来说,“蜎”为“肙”之增偏旁体。

《笔记》训“肙”“蜎”为孳乳,是从字形角度出发,“蜎”以“肙”为声符,增加义符“虫”,用于强化意义,因此《笔记》说“实当作肙足矣”。《文始》训“肙”“蜎”为变易,是从二者音义关系出发,“肙”“蜎”词义相同,古音相近,符合《文始》变易“音义相雠”的定义。

尽管章太炎在理论上已有字词分立的意识,但是在《文始》具体材料的处理中,仍然将字与词混淆,把词的孳乳看作字的变易。例如:

【丁、朾】

《笔记·丁》:“【朱二】丁,上为柄,下为锋,钟鼎丁作●,象丁之背。《诗》‘椓之丁丁’,敲丁之声,其声即丁丁也。……变为个,孳乳为朾,……【朱一】丁之本意为钉。钟鼎篆丁字作■。《说文》朾(打)字亦朾钉也。……【钱一】丁之本义为钉,钟鼎有作■者,即钉字也。朾(俗作打)即敲钉也……”(章太炎,2010:606)

《文始·阳声清部乙》:“丁为伐击之义,故变易为朾,撞也。”(章太炎,2014:303)

《笔记》将“丁”“朾”训为孳乳,《文始》将“丁”“朾”看作变易。

《笔记》从金文字形出发,认为“丁”之本义为“钉”。“朾”从丁声,其义由“丁”引申而来,表示打击义。故《笔记》训二者为孳乳是正确的。伐击之义为“丁”之引申义,《文始》把“丁”的引申义与“朾”的本义对应,将不同层次的义混淆,将词的孳乳看作字的变易,这是错误的。

2.2.2 系联方法的发展

章太炎在讲授《说文》时,对同源词的系联会参考字形,往往以右文为线索进行系联。而在《文始》中,章太炎认识到字与词的不同,对同源词的系联主张“依隐声义”“不拘字形”。例如:

【辡、辩、辦、瓣】

《笔记·辡》:“【朱二】辩论当作辡,辦理当作辩,古只作辡,其余辩、辦、瓣皆孳乳字。”(章太炎,2010:609)

《文始·阳声寒部丙》:“(釆)孳乳为辡,罪人相与讼也。引伸为辡论,今以辩为之。……孳乳为辩,治也。谓治狱。……釆又孳乳为辨,判也。辨又孳乳为班,分瑞玉也。为瓣,瓜中实也。”(章太炎,2014:220)

《笔记》训“辡”孳乳“辩”“辦”“瓣”,而《文始》却认为“釆”孳乳“辡”“辨”,并认为“辩”由“辡”孳乳,“瓣”由“辨”孳乳。

“辡”“辩”“辦”“瓣”虽皆有辨别义,“辡”为辠人相与讼,有争辩之意;“辩”为治狱,审理案件需分辨是非;“辦”“辩”古今字,二者义同;“瓣”为瓜中实,《约注》:“瓜子而名为瓣者……言附瓤而存,分别可辨也。”(张舜徽,2009:1764)但这些字仍可以细分,《文始》从义的角度出发,将与辩论义相关的“辡”“辩”系联,把与分辨义相关的“瓣”“辨”系联。《笔记》则从字形角度出发,认为“辡”孳乳“辩”“辦”“瓣”,“辦 ”从力辡声,“瓣”从瓜辡声,“辩”在《说文》虽不以“辡”为声符,但其从言在辡之间,亦与“辡”字形相关。

章太炎在《文始·叙例》中谈到“文字者,词言之符”,他认识到语言与文字不同,并认为同源词系联必须要“依隐声义”,而不能“拘牵形体”,这在理论上是正确的,但他在处理实际问题时却走向了极端,《文始》经常将同源的同声符形声字分立于不同词族中。例如:

【旁、谤】

《笔记·旁》:“【钱一】……谤,亦由旁孳乳。【周一】……傍、滂皆孳乳字。”(章太炎,2010:609)

《文始·阴声鱼部甲·父族》:“溥对转阳变易为旁,溥也。……旁又孳乳为滂,沛也。”(章太炎,2014:312)

《文始·阴声鱼部甲·巫族》:“诬亦变易为骂,詈也。对转阳则为谤,毁也。”(章太炎,2014:339)

《笔记》依据“谤”声符线索,认为“旁”孳乳“谤”。《文始》中“旁”属“父”族,“谤”属“巫”族。

《说文》训“旁”为“旁,溥也。从二,阙;方声。”其词汇义为普遍、广大,《广雅》:“旁,大也。”“旁”的词义内部特征为大,其词源义包括大义。以“旁”为声符之字词源义多为大义,例如“騯”为马行气势盛大;“䨦”为雨雪盛大。“谤”,《说文》训为“毁也。从言㫄声”。段注:“谤之言旁也。旁、溥也。大言之过其实。”其词源义亦为“大”《约注》:“旁、溥皆有广义。谤从旁声,实亦从旁得义,谓广布其过恶于外也。”(张舜徽,2009:577)亦是其证。“旁”与“谤”应为同一词族。

《文始》为了避免“拘牵形体”而过分“依隐声义”,忽视汉字形声孳乳线索,将词源义与词汇义混淆,“谤”本应由“旁”孳乳,但是《文始》却根据词汇义将“谤”与“诬”关联,将本属于同一词族的词分立于不同词族下。对此,沈兼士(2004:111)也认为:“章先生以后作《文始》,殆即动机于此。惟舍八千余形声字自然之途径,从廿三部成均图假定之学说,其方法复改弦更张矣。今《文始》全书取本声者,才及十一,将谓二十三部之通转,胜于声母与形声字自分化之可信邪?”形声字是汉字的主体,汉字形声孳乳在一定程度上能够反映汉语词汇孳生的情况,因此我们系联同源词时不能忽略形声字声符的示源功能,既要依赖字形又不能拘于字形。

3.结语

《笔记》“孳乳”大多数对应《文始》“孳乳”,而《文始》“孳乳”大多并没有在《笔记》中出现,由此可以看出章太炎对《说文》的讲授为《文始》的写作提供了材料基础。

《笔记》是讲授《说文》的课堂实录,《文始》是词源学专著。虽然二者性质不同,但《笔记》与《文始》的“孳乳”系联并没有优劣之分。《笔记》中同源词系联的方法、材料为现代词源学研究提供了新的思路。而《文始》以“初文、准初文”为基点,以“孳乳”“变易”为两大条例系统归纳了《说文》词族,“《文始》在实践上的价值不在一字一词系联的得失,而在这个设计方案的成功”(陆宗达、王宁,1996:356)。本文全面分析《笔记》《文始》“孳乳”不对应之处,有助于认识章太炎字词观的发展,同时也能厘清章太炎从《说文》到《文始》的学术发展脉络,这对认识章太炎的词源学思想具有重要意义。