“躺平”还是“保护”:社交媒体隐私保护行为悖论研究*

——“U”型关系与数字代际比较

陈素白 顾晨昱 吕明杰

(1.厦门大学新闻传播学院 厦门 361005;2.之江实验室 杭州 310000)

0 引 言

社交媒体已经成为网络生活的重要部分,人们通过社交媒体平台进行交流和共享信息[1],这一过程中难免会留下许多个人信息数据,这些数据被社交媒体平台用于丰富人们网络生活的同时,也为网络隐私问题埋下隐患[2]。诸如近年的剑桥分析Cambridge Analytica (CA)丑闻事件,8700万facebook用户的信息遭到非法泄露[3],又如Equifax数据泄露事件,侵害了1.46亿用户的个人信息隐私[4]。这些事件引起了学者们对个人隐私及信息安全问题的关注。

然而社交媒体隐私安全问题正在面临“隐私悖论”的挑战,即用户在担心个人信息和隐私遭遇侵害的同时,又披露自己的隐私,其中一种表现为用户在经历隐私侵犯后并没有更强的隐私保护意愿或采取更积极的隐私保护行为[5]。学界对此展开了大量研究,并得出了分化的结论,许多研究证实了隐私悖论的存在[6],而亦有部分研究否定了隐私悖论的存在,如Dienlin等学者将隐私态度作为隐私关注与隐私行为之间的中介变量时,隐私悖论不成立[7]。对此,近期的一项荟萃分析发现,“隐私悖论”现象的出现存在边际条件,如不同中介变量的设置、不同的调查对象以及不同的网络平台类型;该研究还指出已有对隐私悖论的讨论大多聚焦于隐私披露行为,而隐私保护行为本身作为抑制类行为较少被探讨,着眼于某类行为所得出的结论不足以验证整个行为的悖论[8]。不仅如此,通过对已有隐私相关研究的整理发现,现有研究缺乏对不同调查对象进行分级探讨,尤其是对于不同水平隐私侵犯经历、不同代际的群体[9-10];根据认知行为理论与保护动机理论,具有不同隐私侵犯经历的个体在隐私问题的认知和隐私保护行为上也存在差异[11];而数字原住民群体在数字环境中成长,他们对于网络隐私的看法与行为与数字移民群体截然不同;从理论上讲,通过不同群体间的分级探讨可以进一步验证已有隐私理论的普适性。此外,展开这些分级探讨的研究和挖掘群体的差异因素,不仅可以聚焦我们的研究视阈并增进我们对隐私问题的认识,还能从实践上实现“以人为本”,有助于采取更具针对性的隐私保护策略[12]。

综上,本研究基于社交媒体情境,从隐私侵犯经历与隐私保护行为意愿的视角切入,引入隐私保护倦怠这一心理因素,通过对1 760份全国性样本的分析,试图解释以下问题:验证社交媒体情境下的隐私保护行为悖论现象是否存在以及是否一直存在;廓清该现象产生的机制与边界,为现有隐私悖论的研究进行推进和拓展;比较不同数字代际间隐私保护行为意愿的差异,为社交媒体的隐私问题分级治理提供了实践参考。

1 文献综述

1.1 隐私应对行为悖论

“隐私悖论”的定义为网络用户虽然感知到隐私风险的存在,但却不会采取有效的隐私保护行动[13]。已有研究对隐私悖论的解释主要基于隐私计算视角[14]、决策和认知局限视角[7]、社会理论视角[15]及解释水平理论视角[16],研究者们大都将研究重点放在用户对自身网络隐私保护有顾虑却又主动让渡个人信息的隐私披露行为上,同时却忽略了对隐私悖论研究中同时需要关注的应对行为(诸如隐私保护行为的讨论),要验证整个隐私行为悖论不能仅局限于披露行为的考量,隐私保护行为也应纳入研究[17],这对已有的研究视角提出了考验。不仅如此,虽然有许多研究证实了隐私悖论的存在,然而近年来,一些学者对此提出了质疑,例如一份在针对社交媒体用户的隐私保护研究中发现,隐私关注总是与隐私保护行为呈正相关,隐私悖论并不存在[18];另一项近年针对社交网络隐私保护的研究也支持了该观点[19]。虽然这种矛盾可能是由样本不同或其他外生变量所造成的,但这也意味着隐私悖论的出现可能存在一些边际条件[7],因此进行不同群体的比较研究和中介机制的猜想亦有助于更好地解释和应对“隐私悖论”。综上,有关社交媒体情境下隐私保护行为悖论是否成立还有待商榷,考虑到社交媒体平台是隐私侵害事件的高发地,本文提出研究问题:

RQ1:社交媒体情境下,用户的网络隐私保护行为是否呈现出隐私悖论现象?

1.2 社交媒体隐私侵犯经历与隐私保护意愿,一种非线性关系假设

影响个体应对评估的来源有两个:环境和人际信息源以及先前的经验。然而在已有关于隐私保护的研究中,许多学者已经验证了环境[20]和人际因素[21]对个人隐私保护的影响,但很少有学者探究过隐私侵犯经历对隐私保护行为的影响。鉴于实际研究中,行为难以被直接测量,因此学者们常以行为意愿来预测行为[22],本研究将探究社交媒体隐私侵犯经历对用户隐私保护意愿的影响。人们通常结合他们先前经验的结果来推断世界[23],网络隐私侵犯经历会使得用户认为在线隐私风险与他们自己息息相关[24]。遭遇网络隐私侵犯经历的用户往往也更能理解隐私问题的严重性和脆弱性[18],过往负面经验对感知脆弱性的影响也可以用可得性启发法来解释,该启发法假设,从记忆中检索经历的事件实例越容易,该事件的感知频率就越高。相反,人们可能会判断某个事件发生的可能性比客观情况要小,因为此类事件的可用实例很少。因此,个人对负面事件的累积经验应该会影响一个人对自己未来风险脆弱性的认知[25]。而根据保护动机理论,严重性和脆弱性是保护行为的影响因素,那么按常理来说个体的记忆中有越多的社交媒体隐私侵害经历,则会越倾向于自我会受到隐私问题的侵害,进而发展出保护自我隐私的动机,即有更高的隐私保护行为意愿。换而言之,在这样的逻辑下是不存在隐私悖论的。

然而有研究持相反的观点,Dienlin等人的研究认为即便网络用户经历了负面的隐私侵犯事件,他们也不一定会改变自身的隐私行为意愿[7]。而适应性认知理论可以对此进行解释,该理论将用户参与社交网络分为初始、探索和管理3个时期,不同时期对负面经历和风险的权衡侧重是不同的[26]。基于此,本文可以推测,社交媒体用户在经历隐私侵犯的初期对风险还未进行足够的评估,在并没有亲身遭遇太多隐私侵害经历的阶段,用户对隐私问题的严重性主要来源于对他人经历的判断,结合第三人效应,用户对于严重性的判断是有偏的,可能会低估隐私泄露的危害[27],因此在这一阶段,用户采取保护行为的意愿可能较低;而其他因素诸如收益、便利性等容易抵消风险的负面影响,因此更容易产生“隐私悖论”现象。而随着隐私侵犯经历的累积,用户切身感受到隐私问题的危害后,对于隐私问题风险的评估更为精确,并激活保护动机,因此该阶段更可能摆脱“隐私悖论”,换而言之,用户对于隐私侵犯问题可能存在先“躺平”后“保护”的转换趋势。综上,二者可能并不是存在简单的线性关系,因此本研究提出如下假设:

H1:在社交媒体隐私侵犯经历增加的前一段时期,随着侵犯经历的增加,用户的隐私保护意愿并不随之增加,该阶段呈现隐私悖论。

H2:在社交媒体隐私侵犯经历增加的后一段时期,随着隐私经历的增加,用户的隐私保护意愿随之增加,该阶段不呈现隐私悖论。

1.3 悖论阶段:隐私保护倦怠的遮掩作用

倦怠的概念最早是由医学界提出,它是指一种主观的、令人不快的疲劳感[28]。迄今心理倦怠已被运用于诸多研究领域,比如临床医学[29]、心理学等[30]。近年来,也有学者将倦怠引入社交媒体的研究中,并作为个体行为意愿的重要前因[31]。

随着社交媒体隐私研究的发展,除了基于风险评估的主观态度外,学者们还发现,个人的负面情绪,诸如焦虑、抑郁和对隐私问题的悲观情绪,可能会在潜意识层面上影响人们的隐私决策,这些负面情绪被统称为“隐私保护倦怠”,反应了个体对隐私保护问题的厌倦。具体而言,隐私保护倦怠表现为不愿意积极地管理和保护自己的个人信息,Choi等人对隐私倦怠定义为由隐私问题引起的疲劳的心理状态[32-33]。隐私保护倦怠的研究伴随着社交网络隐私问题和个人信息安全问题的研究而产生,已有研究对隐私保护倦怠的前因及影响进行了研究。前因方面,隐私担忧、自我披露、隐私声明及信息安全知识学习和复杂的隐私保护措施都会影响个体的隐私倦怠水平[34-36];影响方面,隐私倦怠不仅会导致人们减少在线社交行为甚至退网[37],还会促使个体抵制披露个人信息[38]以及降低个体的行为意愿[39]。

综上,可以推测隐私侵犯经历增加社交媒体用户隐私保护倦怠感,而隐私保护倦怠感又减少其隐私保护的意愿。然而迄今很少有研究将过往隐私侵犯经历、隐私保护倦怠及个人隐私保护意愿三者置于同一个框架下进行探讨,也没有研究将隐私保护倦怠感用于作为隐私悖论的解释。为了填补这些空白,本研究提出如下假设:

H3:隐私保护倦怠在隐私侵犯经历对隐私保护意愿的影响中起遮掩中介作用。

1.4 保护阶段:脱敏的隐私保护倦怠感

脱敏一词的概念源于临床心理学中的系统脱敏治疗,指个体反复面对一个会导致焦虑、疲倦、恐惧的刺激时,这些负面情绪的反应会逐渐消退的现象[40]。该脱敏现象被运用于游戏暴力的研究中,并被证实暴力带来的刺激会因为抗条件作用而减弱[41]。可以类比同样的脱敏现象有可能发生在隐私侵犯问题导致的隐私保护倦怠感上:在前期阶段随着社交媒体隐私侵犯经历的增加,用户首先感觉到对隐私保护的倦怠和失望,这种倦怠和失望使得人们放弃对隐私问题的保护,这是一种逃离的应对策略,定义为“减少应对压力源的努力,甚至放弃实现对压力源干扰的目标的尝试。”[14]随着脱敏效应的出现,倦怠感的影响逐渐减弱,遮掩效应减弱,这也可以与上文的阶段性隐私悖论假设相互呼应。因此,本文提出如下假设:

H4:社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护倦怠的影响是非线形的,这种影响伴随着侵犯经历的积累逐渐减弱,呈现脱敏特征。

1.5 数字代际的社交媒体隐私保护比较

已有研究证明,不同代际群体的心理特质和行为都有所不同,在网络隐私治理问题上针对不同群体应该区别对待[42]。通过对现有隐私相关研究的整理发现,目前研究缺乏对不同调查对象进行分级探讨,尤其不同代际的群体[10]。在网络行为研究中,数字代际是一种有效的代际分割法。著名教育游戏专家Prensky于2001年最早给出“数字原住民”和“数字移民”的概念:前者是指出生并成长于数字网络社会出现之后的群体,相较于后者,普遍具有相对较高水平的信息技术能力[43]。在西方学界对数字原住民的界定多指1980年后出生的人群[44],但由于数字技术的起步和普及时间不同,我国学者一般共识将“数字原住民”定义为1994年我国开始接入互联网之后出生的群体,相对而言,在此前出生的群体则被定义为“数字移民”[45],两个群体之间的网络行为存在差异。网络信息行为影响研究不仅存在于最终的行为层面,此外还应将个体对信息技术的认知、心理特征差异等因素纳入考量,不仅如此信息行为还与个体自身经历有关,并受到外部环境影响[46]。“数字原住民”伴随着网络信息技术长大,与“数字移民”相比拥有独特的信息化思维方式及更流畅的学习和使用信息技术的能力。因此不同数字代际群体之间的心理特质和网络隐私保护行为可能存在差异。目前虽然有些学者已针对“数字移民”群体的个人隐私问题展开研究[47],然而却鲜有代际间的量化比较研究,为了对此进行补充,本研究将基于社交媒体情境下的隐私保护行为进行数字代际间的比较探索。综上本文提出以下研究问题:

RQ2:社交媒体情境下,不同数字代际的隐私保护行为存在怎样的差异?

综上,本文的研究框架如图1所示,研究问题RQ1的意义在于探索隐私保护行为悖论是否存在,研究假设H1和H2的意义在于对于隐私侵犯经历和隐私保护意愿非线性关系的预测,研究假设H3的意义在于对于隐私保护行为悖论边界条件和机理的预设,研究假设H4的意义在于对隐私保护倦怠脱敏特征的预测,对于而RQ2的意义在于探索不同数字代际间的隐私保护行为存在怎样的差异。

图1 研究模型框架

2 研究设计

2.1 测量工具

为了确保研究数据结果的信度和效度,本研究的测量量表设计参考了前人的成熟测量工具,调查问卷的主体主要包含隐私侵犯经历量表、隐私保护倦怠量表、隐私保护意愿量表以及用户基本情况信息题项。其中社交媒体隐私侵犯经历的测量量表来源于Su等人的研究[48],包含个人信息被智能媒体平台、其他用户以及第三方平台侵犯经历的3个题项(例“我的个人信息如电话号码、购物记录等曾经被社交媒体共享给了第三方平台”);隐私保护倦怠测量量表来源于Choi等人的研究[32]包含4个题项(例“处理个人信息保护问题让我感到厌倦”);隐私保护意愿测量量表来源于Liang等人的研究[49]包含4个题项(例“我认为我应该在社交媒体平台中采取适当行为来保护我的个人隐私信息安全”),所有量表基于社交媒体情境进行了适当的修订,各题项评分统一采用Likert七点量表(从0分到6分,依次代表非常不同意到非常同意)。问卷设计完成后,为了避免存在问项出现难以理解的歧义或回答困难等问题,本研究了邀请了30名社交媒体用户进行了预测试,以确保受访者们都能够清楚的明晰和回答问卷各题项所表达的意思。

2.2 样本选择与数据收集

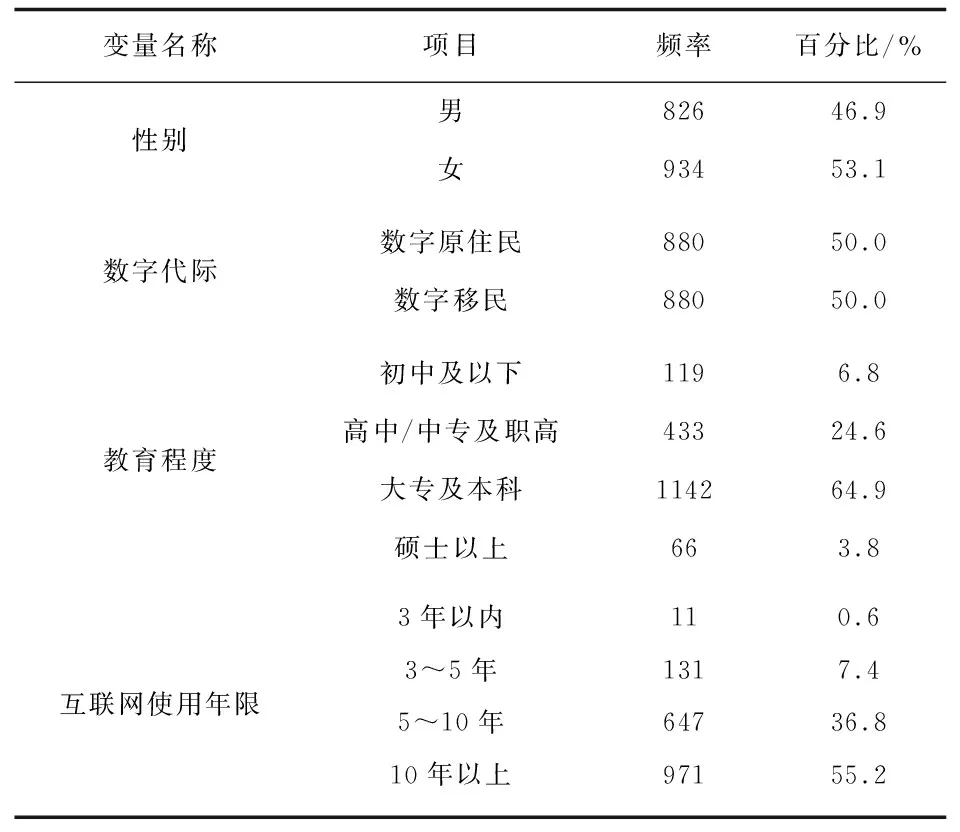

为了在全国范围内调查社交媒体用户,本研究于2021年12月委托之江实验室及专业调研公司进行大规模调查。在调查之前,参与者被告知他们有权退出、保密和匿名。参与者可以通过电脑、平板电脑或手机完成调查。出于研究目的,为了确保数字移民与数字原住民样本的平衡,经最终筛选得到有效问卷1 760份(数字原住民与数字移民样本配比为1:1)。对于无效问卷的删除依据主要为:未有社交媒体使用经验,筛选问项不达标,答题不认真(如连续数个变量的题项答案一致,或重复选项次数达70%以上)。考虑到隐私侵犯经历与网络使用年限的关系,在互联网使用年限方面,3~5年、5~10年与10年以上网龄占比分别为7.4 %、36.8 %、55.2 %,因此可以确保样本有一定的隐私侵犯经历跨度;教育程度方面,大专及本科占比最大,达到64.9%,其次为高中/中专及职高,占比为24.6%,具体样本基本信息如表1所示。

表1 样本基本信息

3 数据分析

3.1 信度和效度检验

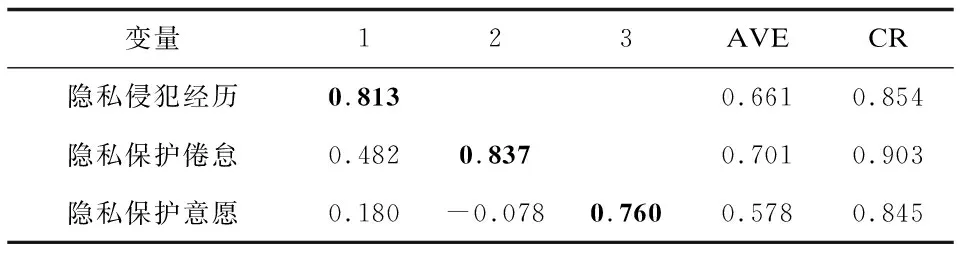

本研究首先使用Mplus 8.0与Smart PLS对各变量进行验证性因子分析,如表2所示,所有题项的因子载荷值均大于0.6的临界点,且结果并未出现双重因子载荷的状况;随后通过计算各变量的Cronbachα值,进行信度检验,结果显示隐私保护意愿(0.758)、隐私保护倦怠(α=0.857)和隐私侵犯经历(α=0.744)这3个变量的Cronbachα值都大于统计学意义上的标准参考值0.7,因此,本研究的测量模型信度检验合格。本研究还进行了拟合指标的检验:RMSEA= 0.051小于0.080;NFI=0.969,IFI=0.971,TLI=0.965和CFI=0.976的值均大于0.9,各指标均符合要求。

表2 研究变量因子载荷和信度分析

随后比较测量模型的收敛效度AVE与组合信度CR指标,如表3所示。所有潜变量的CR值都大于0.8,且AVE值都大于0.5,结果显示本研究的收敛效度和组合信度都满足接受标准,同时,本研究中3个变量的AVE值的平方根值大于变量间的皮尔森相关系数,证明本量表的区别效度良好[50]。综上所述,本研究的测量工具通过信度与效度检验。

表3 组合信度、收敛效度和区别效度分析

3.2 社交媒体隐私侵犯经历和数字代际对隐私保护意愿的影响

本研究通过使用多元回归来检验社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护意愿的影响以及数字代际的调节作用。为了减少多重共线性的影响,在进行数据分析之前,本研究首先对社交媒体隐私侵犯经历和数字代际进行标准化处理。

以上3个回归模型代表的意涵和作用分别为:通过模型1考量社交媒体隐私侵犯经历和人口统计学变量对隐私保护意愿的影响;通过模型2以比较在控制了人口统计学变量之后,社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护意愿的影响究竟是线性关系还是二次曲线关系的解释力更强;通过模型3考察数字代际在该影响过程中的调节作用。

如表4所示,通过对比模型1和模型2可知,社交媒体隐私侵犯经历的二次项比社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护意愿影响的解释力更强。因此,本文进一步对社交媒体用户隐私侵犯经历对隐私保护意愿影响的拟合曲线进行比较,即比较线性和二次曲线拟合模型。结果表明,社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护意愿的二次曲线解释力(R2=0.142)优于线性关系的解释力(R2=0.031)。基于此,本文通过模型2的有关数据来构建以社交媒体隐私侵犯经历(标准化)及其二次项为自变量,以隐私保护意愿为因变量的曲线模型。从社交媒体用户隐私侵犯经历的二次项系数(β=0.346,p=0.000)可以推断,社交媒体用户的隐私侵犯经历和其对隐私的保护意愿关系是一个开口向上的“U”型曲线,即随着社交媒体用户感知隐私侵犯经历的增加,他们的隐私保护意愿呈现先逐渐下降,后逐渐上升的表现,拐点为隐私侵犯感知分值x=-b/2a=2.841的位置。以上部分回答了RQ1,同时验证了H1、H2成立。即社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护行为意愿的影响中存在“隐私悖论现象”,但这种现象仅存在于前半段。

表4 社交媒体隐私侵犯经历和数字代际对用户隐私保护意愿的影响

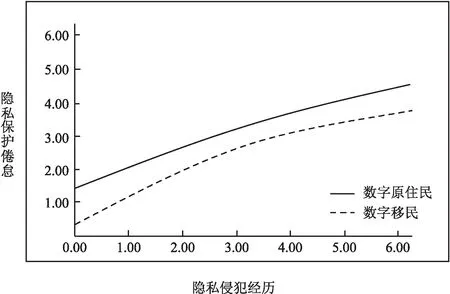

接下来验证数字代际的调节作用,由于本研究已经证明社交媒体隐私侵犯经历与用户隐私保护意愿的影响关系更适合用曲线解释而非线形,所以排除使用Bootstrap进行调节作用的检验[51]。因此,本文参考了Edwards和Lambert的调节效应检验方法进行相关的验证[52],如模型3所示,构建了以社交媒体隐私侵犯经历为自变量,以隐私保护意愿为因变量,以数字代际为调节变量的方程。由模型3可知,社交媒体隐私侵犯经历二次项与年龄的交互项显著(β=0.057,p=0.016),说明数字代际可以有效调节社交媒体隐私侵犯经历对个人隐私保护意愿的影响。

随后本研究以数字代际进行分组分析:从数字原住民组来看,二次项系数为正数(β=0.163,p=0.000),因此社交媒体隐私侵犯经历与隐私保护意愿之间的关系为一个开口向上的“U”型曲线,即随着社交媒体用户感知隐私侵犯经历的增加,数字原住民群体的隐私保护意愿呈现先逐渐下降,后逐渐上升的表现,而这种转换的“拐点”出现在隐私侵犯感知分值x=2.696的位置。从数字移民组来看,二次项系数也为正数(β=0.119,p=0.000),因此社交媒体隐私侵犯经历与隐私保护意愿之间的关系也为一个开口向上的“U”型曲线,表现与数字原住民群体类似,但这种转换的“拐点”出现在隐私侵犯感知分值x=0.2853的位置。

通过对比图2中不同数字代际的两条曲线可以发现,虽然两个群体的总体变化趋势相似(即隐私保护意愿随着隐私侵犯经历的增加先下降后上升),但还是存在着差别:1,“拐点”到来的时机却存在差别,对数字原住民群体来说,这个拐点更早出现,即社交媒体隐私侵犯经历可以降低其隐私保护意愿的范围比数字移民群体要短,而社交媒体隐私侵犯经历增加其隐私保护意愿的范围比数字移民群体要长。具体而言,数字原住民群体随着感知到隐私侵犯经历的增加,会更先一步摆脱“隐私悖论”的现象。2,数字移民群体的隐私保护意愿长期高于数字原住民群体。但值得注意的是当x=5.612时,两组的曲线出现“剪刀叉”,即在此之前,数字原住民的隐私保护意愿低与数字移民群体,而当感知隐私侵犯经历强度超过了该数值之后,数字原住民的隐私保护意愿开始高于数字移民群体,以上部分回答了RQ2。

图2 不同数字代际的“U”型曲线对比图

3.3 社交媒体隐私侵犯经历和数字代际对隐私保护倦怠的影响

本文依然通过多元回归来分析感知社交媒体隐私侵犯经历对用户的隐私保护倦怠的影响以及比较数字代际的差异,并同样在回归分析前对社交媒体隐私侵犯经历和数字代际进行标准化处理。

如表5所示,通过比对模型1和2可见,社交媒体隐私侵犯经历的二次项比社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护倦怠的解释力更强。基于此,本研究继续进一步比较线性与二次曲线拟合模型,比较结果显示,社交媒体隐私侵犯经历和隐私保护倦怠的二次曲线的解释力 (R2=0.238)相对优于其线性关系的解释力(R2=0.229)。因此,基于模型2的相关数据建构以标准化后的社交媒体隐私侵犯经历及其二次项为自变量,以隐私保护倦怠为因变量的曲线模型。由隐私侵犯经历的二次项系数可知(β=-0.066,p=0.000),社交媒体隐私侵犯经历与隐私保护倦怠之间的关系是一个开口向下的倒“U”型曲线,理论上随着社交媒体用户感知隐私侵犯经历的增加,其隐私保护倦怠上升趋势逐渐放缓,直至“拐点”出现后转入下降趋势,然而拐点所在位置(隐私侵犯感知分值x=7.545)已经超出了本研究测试的x区间[0,6],因此基于本研究情境,只能说明随着社交媒体隐私侵犯经历的增加,用户的隐私保护倦怠感也随之增加,然而这种增长趋势出现“钝化”,逐渐放缓。以上部分验证了H4成立。

表5 社交媒体隐私侵犯经历和数字代际对用户隐私保护倦怠的影响

如模型3所示,为了验证数字代际对社交媒体隐私侵犯经历影响隐私保护倦怠的调节作用,本文构建了以社交媒体隐私侵犯经历为自变量,以隐私保护倦怠为因变量,以数字代际为调节变量的方程。从模型所呈现的数据结果来看,社交媒体隐私侵犯经历的二次项与数字代际的交互项显著(β=-0.146,p=0.000),即数字代际显著调节了社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护倦怠的影响,说明在该影响过程中,不同数字代际是一个重要的调节变量。

而后,再对数字代际进行分组分析。就数字原住民组而言,其二次项系数为负且显著(β=-0.027,p=0.000),通过比较数字原住民群体社交媒体隐私侵犯经历和隐私保护倦怠的二次曲线(R2=0.156)与线性关系(R2=0.155)的解释力发现,二次曲线的解释力更强,因而数字代际组的倦怠感增长呈现“钝化”现象。就数字移民组而言,通过比较社交媒体隐私侵犯经历和隐私保护倦怠的二次曲线(R2=0.247)与线性关系(R2=0.238)的解释力发现,二次曲线的解释力更强;社交媒体隐私侵犯经历的二次项系数为负数且显著(β=-0.063,p=0.000),所以社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护倦怠的影响关系是一个开口向下的倒“U”型曲线,即随着社交媒体用户感知隐私侵犯经历的增加,隐私保护倦怠感虽然也随着增加,但该趋势逐渐放缓,直至“拐点”出现后转入下降趋势,然而拐点所在位置(隐私侵犯感知分值x=7.420)已经超出了本研究测试的x区间[0,6],基于本研究情境,说明对数字移民群体而言,随着社交媒体隐私侵犯经历的增加,用户的隐私保护倦怠感也随之增加,然而这种增长趋势出现“钝化”,逐渐放缓。

为了方便比较不同数字代际组的差异,本文将二者的二次曲线同时置于图3。如图3所示,数字原住民群体的隐私保护倦怠水平一直高于数字移民群体;从感知社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护倦怠的影响上来看,数字移民群体有更早抵达“边际效应”的趋势,换而言之,数字移民群体的隐私保护倦怠感在隐私侵犯经历增加的后期增加的相对更为缓慢,以上补充回答了RQ2。

图3 不同数字代际的倒“U”型曲线对比图

3.4 隐私保护倦怠的中介效应检验及不同阶段比较

通过从图2和图3两个数字代际群体曲线间的截距对比,图2为先变大后变小,图3为先变小后变大且变化点都出现在隐私侵犯经历的[2,3]区间,这可说明:a.社交媒体用户的隐私保护倦怠与隐私保护意愿存在负相关;b.这种相关关系在隐私侵犯经历感知达到转换点后逐渐转弱,即在感知隐私侵犯经历的不同阶段,隐私保护意愿的影响发生变化。

对此,本文进一步验证整个过程隐私保护倦怠的中介效应。通过参照 Hayes建议的Bootstrap中介检验方法,使用PROCESS Model4进行数据处理(抽样次数5 000,置信区间95% ,Bootstrap的取样方法选择偏差校正的非参数百分位法)[53]。将性别、教育程度、网龄及年龄设置为控制变量,分析结果显示隐私保护倦怠中介了社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护行为意愿的影响,中介效应的大小为-0.077,95% Boot CI =(-0.095, -0.059),区间范围不包含0,所以中介效应显著,这种中介效应称为遮掩效应,因此H3成立。

为了进一步验证H4,本文以隐私侵犯经历对隐私保护意愿影响的“U”型拐点为界,将样本分为“低侵犯经历组”与“高侵犯经历组”,并比较两组之间隐私保护倦怠的中介作用,数据分析结果显示:就隐私保护行为低侵犯组而言,隐私保护倦怠的中介效应依然显著95% Boot CI =(-0.200, -0.035),效应值大小为-0.119;就高侵犯组而言,隐私保护倦怠的中介效应也显著95% Boot CI =(-0.068, -0.032),效应值大小为-0.049。通过比较两组中介效应值大小的绝对值可以发现,低侵犯组的隐私倦怠中介效应更强。以上部分再次验证了H4成立,并揭露了隐私保护倦怠对隐私悖论现象呈现的一种解释。

3.5 数字代际的隐私保护差异比较

为了的回答RQ2,我们针对隐私侵犯经历、隐私保护倦怠和隐私保护意愿进行了以数字代际为分组的独立样本T检验,结果如表6所示,数字原住民相较于数字移民群体虽然有着更多的隐私侵犯经历,但却有着更低的隐私保护意愿;但数字原住民群体同时也有着更高的隐私保护倦怠,这也与上文隐私保护倦怠的中介机制解释相呼应。

表6 数字代际的独立样本T检验

4 研究结论和讨论

“隐私悖论”一直是社交媒体隐私保护问题的重要议题与挑战,减少隐私悖论现象,发挥用户的主观能动性对于网络信息和隐私保护具有实践价值。学界一直有关于隐私悖论存在与否的争论,已有研究对于保护行为隐私悖论的探讨和机理的挖掘还十分欠缺。本研究以此为出发点,经过对全国性样本的大规模调查分析后,开创性的提出了隐私侵犯经历与隐私保护意愿的“U”型关系以及隐私侵犯经历与隐私保护倦怠的倒“U”型关系,并通过隐私保护倦怠这一中介变量廓清了出现社交媒体隐私保护悖论的边界,同时还探讨了不同数字代际群体的隐私保护倦怠和隐私保护行为差异。具体的研究结果展示如下:

a.“U”型关系:隐私保护行为悖论的阶段性呈现。

本研究的结果显示:在社交媒体情境下,隐私保护行为悖论存在,但并不总是存在,因此隐私悖论是一种存在呈现边界的现象。具体而言,本文的研究结果揭示了社交媒体用户隐私侵犯经历与隐私保护行为意愿的一种“U”型关系,在隐私侵犯经历增加的初步阶段,社交媒体用户的隐私侵犯经历与隐私保护行为意愿负相关,研究假设H1得到验证,换而言之,该阶段社交媒体用户隐私保护呈现出隐私悖论现象;然而随着隐私侵犯经历继续增加,这种隐私悖论现象消失,这个拐点出现在隐私侵犯感知分值x=2.841的位置,在隐私侵犯经历值经过拐点后,它与隐私保护行为意愿转为正相关,研究假设H2得到验证。因此本文的研究结论认为隐私悖论并不总是存在,社交媒体情境下隐私悖论现象的呈现与否与用户的隐私侵犯经历有关,该结果回应了之前研究关于隐私悖论存在与否的争论。随后,本文通过引入隐私保护倦怠这一心理因素作为中介变量对此现象进行解释。

b.隐私悖论现象的一种解释:隐私保护倦怠的中介效应及阶段比较。

从整体来看,隐私保护倦怠在社交媒体隐私侵犯经历对隐私保护意愿的影响中,中介效应一直显著并呈现一种遮掩中介,具体而言即随着隐私侵犯经历的增加,社交媒体用户会产生更多的隐私保护倦怠感,而这种倦怠感会减少用户对自我隐私保护的意愿,研究假设H3成立。然而隐私侵犯经历对隐私保护倦怠的影响效应并不是线性恒定的,二者间存在一种倒“U”型关系,虽然拐点超出了隐私侵犯经历的测量范围,即二者间虽然总是正相关,但是可以看出这种影响效应呈现出“钝化“的趋势,即随着隐私侵犯经历的增加,社交媒体用户的隐私保护倦怠虽然增加,但增速放缓,呈现出“脱敏”的特征,研究假设H4成立。通过进一步比较以隐私悖论现象消失拐点为界的不同隐私侵犯经历水平的隐私保护倦怠中介效应值发现,隐私悖论现象时期的隐私保护倦怠中介效应绝对值为0.119显著强于非隐私悖论现象时期的绝对值0.049,因此这进一步验证了隐私保护倦怠可以作为隐私悖论现象呈现与否的边界条件之一。

c.代际比较:敏感而倦怠的数字原住民。

本研究还比较了不同数字代际之间的隐私保护表现。研究结果发现,相同社交媒体隐私侵犯经历下的数字移民群体所表现的隐私保护意愿长期并显著高于数字原住民群体,换而言之即年龄更大的社交媒体数字移民用户在大多数时期反而更愿意保护他们的个人信息和网络隐私,而出生于互联网时代的数字原住民用户总体而言对于网络隐私的保护行为更为消极,这给我们的网络隐私分级治理提供了参考。然而数字原住民群体可以更快地摆脱“隐私悖论”的影响,并在隐私悖论转换拐点后呈现相对更快的隐私保护意愿增长,从而在隐私侵犯经历增长的后期与数字移民群体的隐私保护意愿形成一个反超的“剪刀叉”,即在隐私侵犯经历值超过x=1.484后,数字原住民群体有着更高的隐私保护意愿。就隐私保护倦怠感而言,相对于数字移民群体而言,虽然数字原住民群体平均年龄更小,但一直呈现出更高的隐私保护倦怠水平,出于对隐私保护倦怠遮掩效应的考虑,在网络隐私的实践治理中,我们需要重点关注并提升数字原住民群体的隐私素养,因为隐私素养可以有效抑制隐私倦怠感的产生[54]。

d.研究贡献。

综上所述,本研究结果有以下贡献:第一,本文开创性地提出了隐私侵犯经历与隐私保护意愿的“U”型关系以及隐私侵犯经历与隐私保护倦怠的倒“U”型关系,弥补了国内该领域的研究空白,尤其是社交媒体用户隐私侵犯经历对隐私保护意愿的影响的大型实证研究在国内尚属首次。第二,这种“U”型关系进一步支持了隐私悖论是作为一种“现象”,这种现象的发生需要边界条件,本研究有力地补充了之前众多学者的线性关系论断,并在一定程度上弥合了现有隐私悖论研究中结论不一致的分歧。第三,本研究将隐私保护倦怠作为中介因素,在丰富了隐私保护心理研究的同时为隐私侵犯经历对隐私保护意愿之间的关系提供了一种解释,并补充了脱敏效应在隐私保护问题中的应用。第四,通过数字代际的比较,为隐私保护的分级治理和实践提供了理论参考,并为后续的群体比较研究奠定了基础。

5 研究局限与展望

本研究依然存在一些局限:a.首先本研究主要验证了隐私保护行为悖论现象的呈现及边界条件但对于隐私悖论的解释本研究仅关注了隐私保护倦怠这一个维度,此外对于非悖论阶段(拐点右侧)的机制并未深入讨论,未来研究可以考虑更多其他维度如感知风险、应对成本等进行补充。b.其次本研究是基于横截面的研究,并局限于样本的自我报告,这些对研究结果都可能存在影响,未来的研究可以考虑采用实验操控的方法对此进行提升。c.本研究仅比较了数字代际群体,然而数字代际的差异可能是由于媒介素养、对信息技术的认知等因素综合影响造成的,未来的研究可以对此机理进行深入挖掘。d.本研究是基于社交媒体情境下的隐私悖论探讨,我们也建议未来研究更深入探明更多情境下的隐私悖论适用性。e.研究样本总体学历偏高,这与CNNIC发布的中国网民分布情况存在偏差,我们建议未来的研究样本可以尽可能地贴近实际的网民分布情况。