首都博物馆藏北京地区出土唐代金铜佛教造像研究

刘 丞

(首都博物馆,北京 100045)

佛教自两汉之际传入汉地之后,逐渐生根、发展,对中国的政治、文化、社会和经济都产生了深刻的影响。经过数百年的融合、渗透,佛教在隋唐时期完成了中国化的进程,形成了诸多成熟的教派和思想理论。唐代以幽州城(今北京)为中心的幽州地区,一方面是北方的军事重镇,具有重要军事和政治意义;另一方面,还是东北族群与中央政府交往的重要纽带,是经济文化交流的中心。幽州地区的佛教发展在唐代也迎来了鼎盛时期。首都博物馆作为北京地区的综合性博物馆,收藏了大量北京地区的出土文物,是研究北京历史的重要资料。本文仅就馆藏唐代北京地区出土金铜造像进行研究,为北京史、北京佛教发展和佛教艺术鉴赏提供丰富可信的实物例证。

一、北京地区出土的馆藏唐代金铜造像调查

建国以来,北京地区发现的唐代遗存已有近百处(1)参见宋大川主编,董坤玉著《北京考古史·魏晋南北朝隋唐卷》,上海:上海古籍出版社,2012年,第48页。,但出土的金铜造像数量依然稀少。这主要是受到了唐代会昌灭佛的影响。《旧唐书·武宗纪》载:“天下废寺,铜像、钟磬委盐铁使铸钱,其铁像委本州铸为农器,金、银、鍮石等像销付度支。衣冠士庶之家所有金、银、铜、铁之像,敕出后限一月纳官,如违,委盐铁使依禁铜法处分。”(2)[后晋]刘昫等撰《旧唐书》卷18上《武宗纪上》,北京:中华书局,1973年,第605页。所以首博收藏的出土唐代金铜造像就十分重要,是研究北京地区唐代造像艺术和佛教发展的重要依据。这批造像的出土地点主要集中在三个地方,分别为幽州城区、密云地区及元大都遗址。

(一)幽州城区出土金铜造像

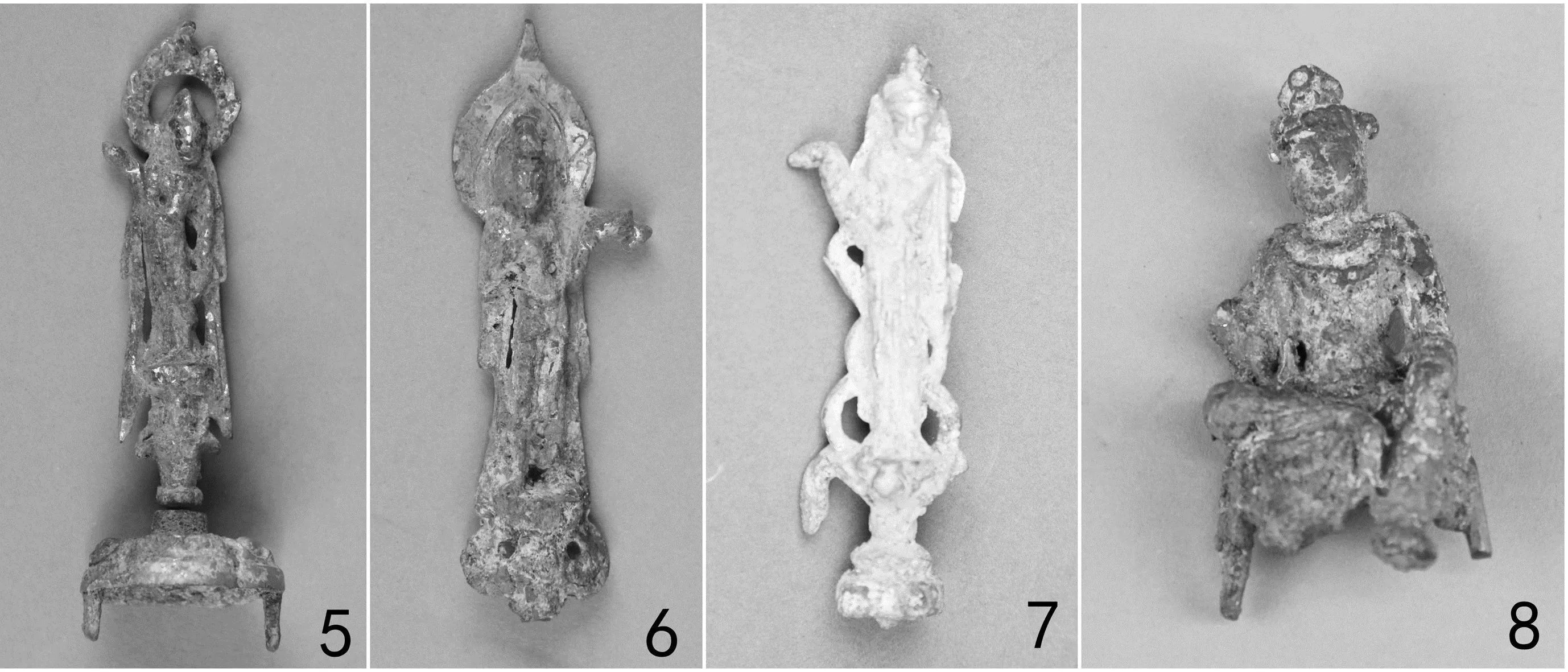

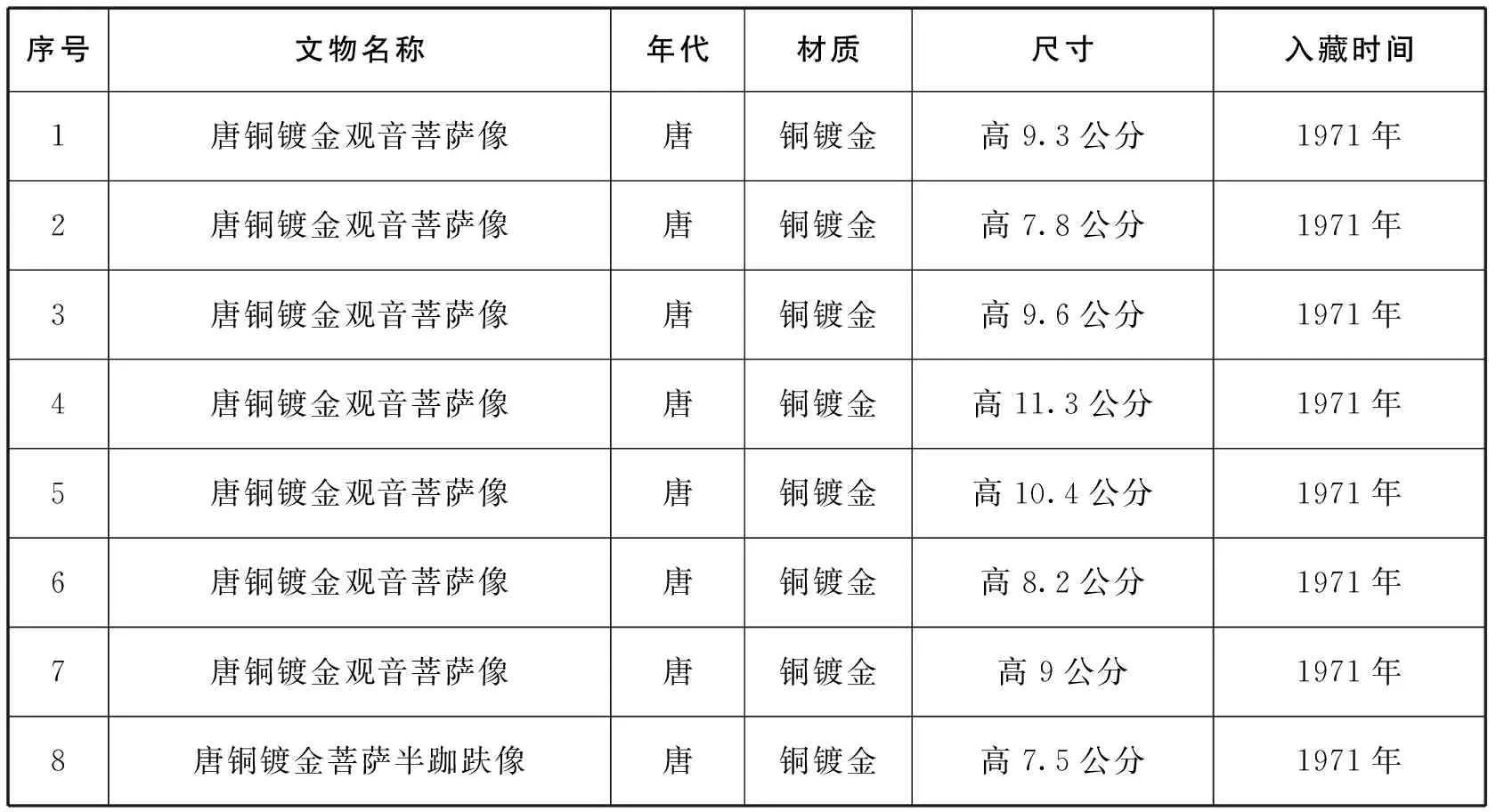

《太平寰宇记》转引唐人李吉甫的《元和郡县图志》记载,称幽州治所在蓟城,也就是幽州城区“南北九里,东西七里,开十门”(3)[宋]乐史撰,王文楚等点校《太平寰宇记》卷69《河北道·幽州》,北京:中华书局,2007年,第1399页。。自上世纪70年代以来,学者们根据北京地区出土墓志结合考古调查和历史文献,基本明确了唐代幽州城区的范围(4)参见宋大川主编《北京考古发现与研究》上,北京:科学出版社,2009年,第205-206页。。唐幽州城东墙在今烂缦胡同偏西的地方,西墙在会城门村稍东一带,北墙约在头发胡同一线,南墙在今白纸坊东西街一带。首都博物馆收藏的唐代出土金铜造像中,有8件(见表1、图1)的来源标明为“北京宣武区人防办公室交”。这批文物应为上世纪60-70年代宣武区修建人防工程时期采集到的,可信度很高。因为宣武区的大部分范围都与唐代幽州城重合,所以这几件金铜造像的出土位置应在幽州城故址附近。

图1 唐代幽州城出土金铜造像(作者摄于首都博物馆)

表1 《唐代幽州城出土金铜造像》

(二)密云地区出土金铜造像

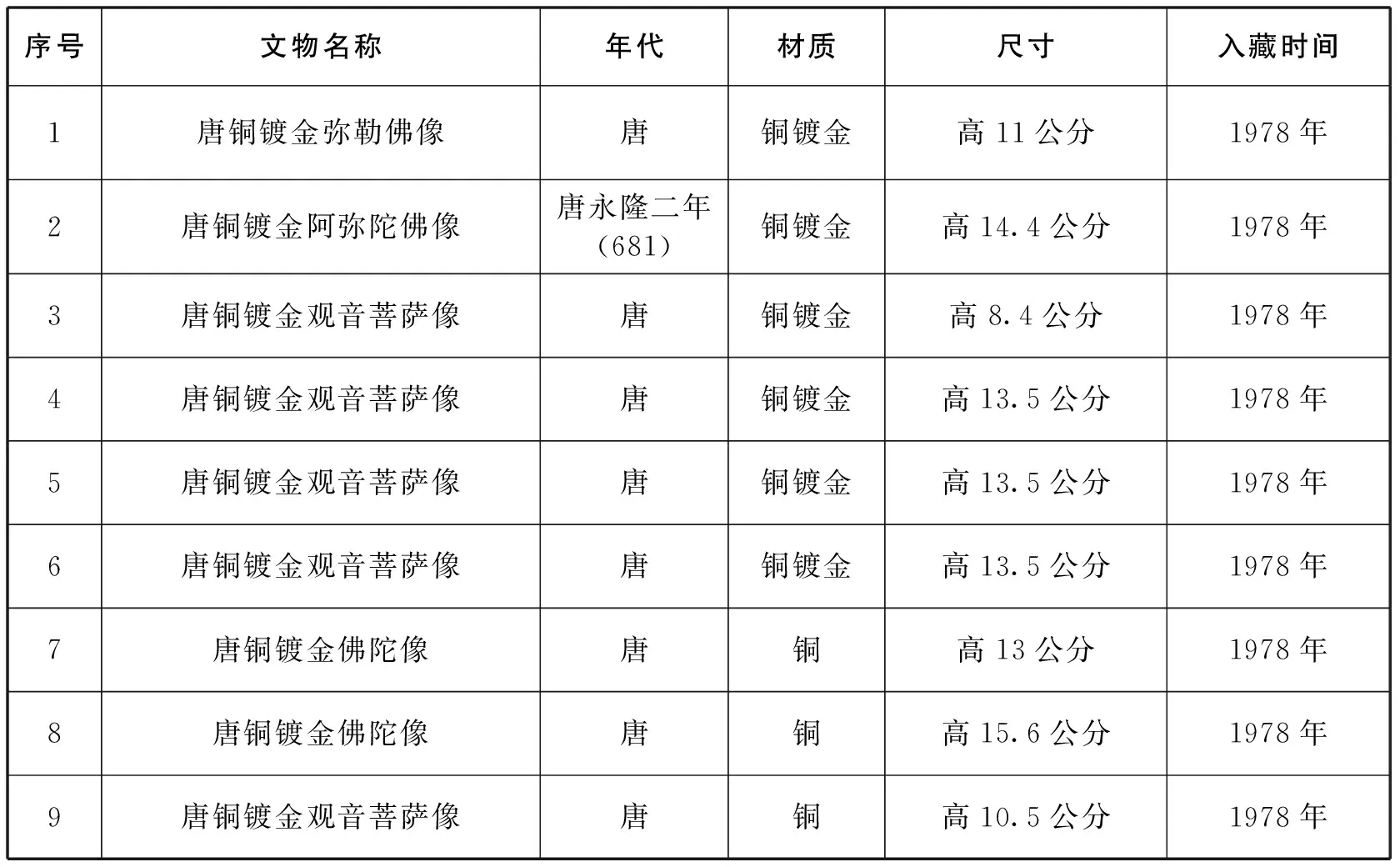

密云地区在隋代时期为安乐郡,“唐武德元年改为檀州”(5)[宋]乐史撰,王文楚等点校《太平寰宇记》卷71《河北道·檀州》,第1435页。,“天宝元年改为密云郡,乾元元年覆为檀州”(6)[宋]乐史撰,王文楚等点校《太平寰宇记》卷71《河北道·檀州》,第1435页。其中檀州境内的北口是幽州防扼奚、契丹的主要隘口,《安禄山事迹》卷下记载:“五月,奚、契丹两蕃数出北山口至于范阳,俘劫牛马子女,止城下累日。”(7)[唐]姚汝能撰,曾贻芬点校《安禄山事迹》卷下,北京:中华书局,2006年,第102页。同时“檀州有大王、北来、保要、鹿固、赤诚、邀虏、石子七镇。为幽州军粮屯之地。”(8)[宋]司马光编著,[元]胡三省音注《资治通鉴》卷246,北京:中华书局,1976年,第7956页。由此可见,密云地区是唐代政府的边防重镇。唐代馆藏出土金铜造像中,有9件是密云地区出土(见表2、图2),其中序号1弥勒佛造像的来源标明“密云县岭东大队XXX交”,序号2到序号9造像的来源标明“密云县十里堡公社河漕大队XXX交家中院内出土”。因资料有限,没有发现这两个村子的历史沿革,但在其方圆十公里以内的密云区大唐庄(9)参见宋大川主编《北京考古发现与研究》上,第229页。和密云区第六中学(10)参见北京市文物研究所、密云县文物管理所《北京密云发现唐代及明清墓葬群》,《中国文物报》2014年10月10日008版。,都发现了多处唐代墓葬,从侧面说明了该地区在唐代是人们聚集的生活场所。

图2 密云地区出土金铜造像(作者摄于首都博物馆)

表2 密云地区出土金铜造像

(三)元大都遗址出土金铜造像

除了唐代遗址出土的金铜造像外,在元大都城垣遗址中,也发现了一尊明显具有唐代艺术风格的观音菩萨造像(图3)。根据《记元大都出土文物》(11)苏天钧主编《北京考古集成》第6册,北京:北京出版社,2005年,第169页。一文中所记录,此件藏品出土于元大都北城垣沿线的桦皮厂东部四百米下的城墙基下。关于此像鉴定为唐代的相关论述,黄春和师的书中和笔者的论文里都曾有所涉及(12)参见黄春和《汉传佛像的时代与风格》,北京:文物出版社,2010年,第105页;刘丞、马晓珣《馆藏元大都遗址出土十一面观音像研究》,《首都博物馆论丛》总第31辑,北京:北京燕山出版社,2017年,第219-225页。,在此不另赘述。

图3 十一面观音像(采自首都博物馆编《佛教慈悲女神》,北京:文物出 版社,2008年,第85页)

这是一尊漆金彩绘的铜十一面观音像,通高27公分。由于长埋地下,其上有明显斑驳的铜锈。观音顶饰一尊立佛及九个观音头像,仿若发冠一般。头饰分为两层,上层为并排的三尊观音头像,下层中央为立佛,其两侧各有三尊观音头像。九个观音头像尺寸相当,其头冠隐约可见化佛。其肉髻高耸,面形丰圆,身着通肩袈裟,轻薄贴体,衣纹自然流畅,左手下垂紧攥衣角,右手高举饰无畏印,舟形背光边缘饰火焰纹。观音头饰之下,两条发辫搭于双肩,面颊丰满,眉目清秀,完美地体现了菩萨慈悲、恬静的神情。上身袒露,帔帛紧缠手臂,自身侧下垂于莲台。下身着长裙,其上覆红色彩绘。长裙材质轻薄,层次分明,褶皱呈U形分布。观音左手自然垂下持净瓶(已失),右手屈肘高举持莲枝(已失),身躯笔直,双腿并拢,跣足立于莲台之上。莲台为圆形仰覆莲样式,仰莲部分由三层莲瓣组成,莲瓣扁平、宽大。覆莲部分的莲瓣秀丽、丰满,尖端略向上翘起,生动形象。莲台之下为六角须弥座。

二、造像题材特点

从题材分布上看,馆藏出土的金铜造像有一尊弥勒佛像、一尊阿弥陀佛像、两尊药师像和十四尊观音菩萨造像。尽管题材种类不多,但也从侧面反映出了唐代幽州地区佛教信仰的广泛性和丰富性。

1.弥勒下生信仰

关于弥勒的信仰出现较早,《高僧传》卷5《道安传》中记载“苻坚遣使送外国金箔倚像高七尺,又金坐像、结珠弥勒像、金缕绣像、织成像各一尊。”可以说从道安开始,弥勒信仰逐渐普及。唐代载初元年(689)七月,“东魏国寺僧法明等撰《大云经》四卷,表上之,言太后乃弥勒佛下生,当代唐为阎浮提主,制颁于天下。”(13)[宋]司马光编著,[元]胡三省音注《资治通鉴》卷204,第6466页。由此进一步促使弥勒下生信仰的繁荣。弥勒下生信仰指弥勒下生此界时,会在龙华树下说法救度众生。嘉州凌云寺大弥勒石像(乐山大佛)就是弥勒下生信仰在唐代最有标志性的代表。因此可以说这种既有政治作用又具有精神抚慰功能的题材出现在幽州地区,深刻反映了幽州地区与中央政权的紧密联系。

2.阿弥陀佛信仰

阿弥陀佛的信仰,自东汉末年就传入了中国,月氏国高僧支娄迦谶所译《般舟三昧经·行品第二》中写道“菩萨于是间国土闻阿弥陀佛。数数念,用是念故。见阿弥陀佛。见佛已从问。当持何等法生阿弥陀佛国。尔时阿弥陀佛。语是菩萨言。欲来生我国者。常念我数数。常当守念。莫有休息。如是得来生我国。”(14)[东汉]支娄迦谶译《般舟三昧经》卷上,《大正藏》,第13册,第905页。宣说了信仰阿弥陀佛并念其佛名即可往生的方便法门。自此之后弥陀信仰逐渐兴起,有学者统计“公元640年到710年之间,共有一百十八尊阿弥陀佛被塑造,而释迦牟尼佛像只有十尊,弥勒像只有十二尊”(15)参见[美]斯坦利·威斯坦因著,张煜译《唐代佛教》,上海:上海古籍出版社,2010年,第77页。依据铭文可知,北京密云地区出土的这件阿弥陀佛造像,铸造于“永隆二年”,也就是公元681年,正好位于公元640年到710年之间。可见远在边陲的幽州地区,始终保持着与主流信仰题材的一致性。

3.药师佛题材信仰

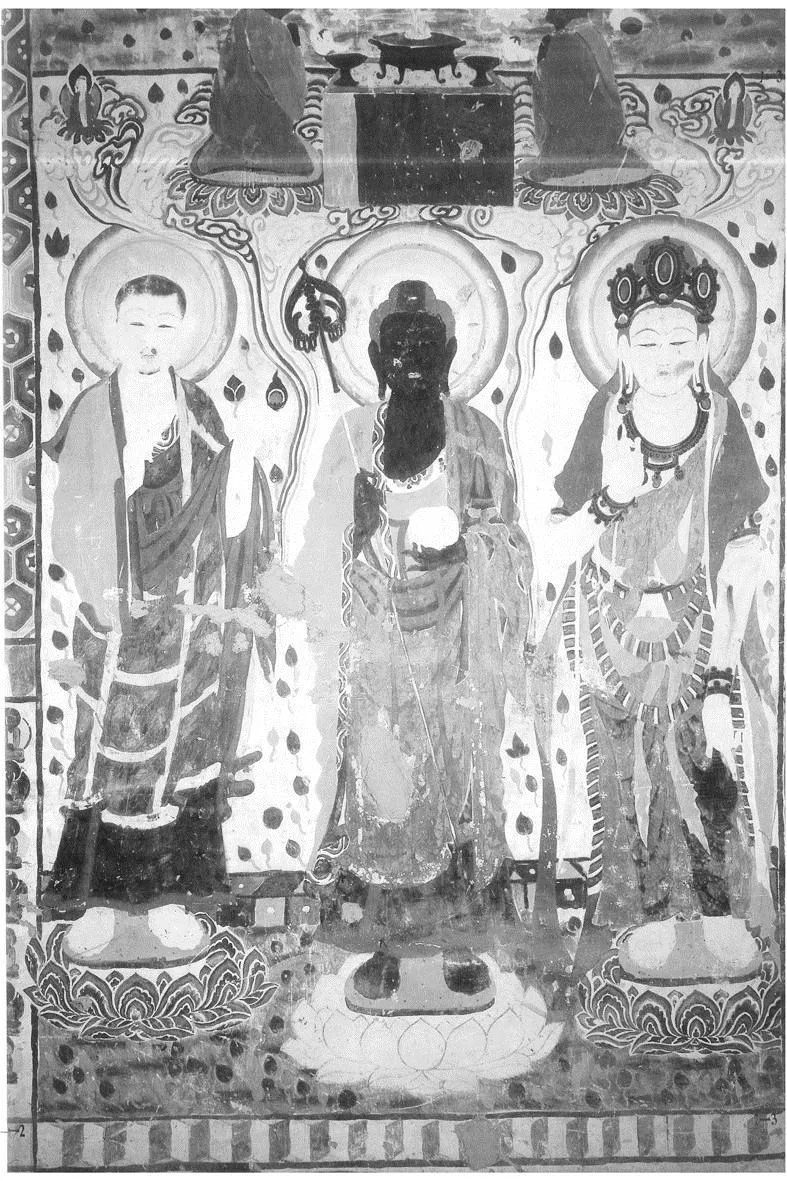

药师佛是东方琉璃世界的教主,因其“随医设药,能令除灭一切病痛”(16)《觉禅钞》卷4,《大正藏》,第4册,第441页。而得名,有救度众生的圣迹。早在南朝时期,我国就有关于药师佛信仰的记载,《续高僧传》中南朝高僧真观的事迹中就写道“洁斋立誓,诵《药师》、《观世音》、《金刚般若》。愿求智子,绍嗣名家。”(17)[唐]道宣撰《续高僧传》卷30,《大正藏》,第50册,第701页。同时在炳灵寺石窟、云冈石窟和龙门石窟等佛教遗迹内也有南北朝时期以药师佛为题材的供奉(18)参见白文《关中唐代药师佛造像图像研究》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2010年第2期,第150-151页。,可见药师佛信仰在唐代以前就着广泛的传播。唐代是药师佛信仰最为流行的时期,药师佛的题材作品在各大石窟及壁画作品中均有供奉(19)参见许立权《中国药师佛信仰研究》,陕西师范大学硕士学位论文,2014年,第63-66页。,数量众多。但是如馆藏药师佛像一样,手持锡杖和佛钵的金铜造像并不多见。敦煌莫高窟322窟壁画(图4)中的初唐药师佛像,是已知最早出现手拿锡杖的药师佛形象,随着药师佛信仰的流行,这一形象也有了诸多版本。再如205窟壁画(图5)中的盛唐药师佛像,其与左手侧的观音菩萨与右手侧的地藏菩萨共同出现,可以说是一种信仰上的新组合。而榆林二十五窟(图6)中的药师佛像站立卢舍那佛的身侧,与地藏菩萨并立,体现了药师佛往生方面的信仰。另据日本真言宗的《觉禅钞》卷三“药师法”里的唐本图像(20)《觉禅钞》卷3,《大正藏》,第4册,第430页。所绘的药师佛“持钵锡杖”造型可知,手持锡杖和药钵的药师佛像在当时应是十分流行。这两尊造像也是北京地区唐代药师佛题材金铜造像的首次发现,具有十分重要的文物价值。从信仰基础的角度看,药师佛对于现实人生问题的关注,更能够引起普罗大众心中的共情,尤其是中下层生活的穷苦人民。幽州地区出现的这两尊做工朴实的药师造像,充分说明了药师佛信仰在中下层阶级的普及性。因此,药师佛信仰题材的造像不但反映了幽州地区佛教兼收并蓄的特点,还为幽州地区药师佛信仰的研究提供了新的材料。

图4

图5

图6(图4 敦煌莫高窟322窟初唐药师佛像,采自敦煌研究院主编《敦煌石窟全集》2《尊像画卷》,香港:商务印书馆(香港)有限公司,2002年,第65页;图5 敦煌莫高窟205窟盛唐药师佛像,采自敦煌研究院主编《敦煌石窟全集》2《尊像画卷》,第67页;图6 榆林二十五窟药师佛像,采自敦煌研究院主编《敦煌石窟全集》2《尊像画卷》,第68页)

4.观音菩萨信仰

出土最多的观音菩萨题材突出反映了唐代观音信仰流传的广泛性及其受欢迎的程度。自后秦高僧鸠摩罗什翻译了《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》后,观音信仰在中国全面流行。到了唐代,观音信仰主要分为三类(21)参见耿冠静《试论唐代两京地区的观音信仰》,陕西师范大学硕士学位论文,2012年。,一是受法华宗和华严宗影响下的救难为主的观音信仰;二是受净土宗影响的,作为阿弥陀佛胁侍,出现在“西方三圣”组合题材中的净土观音信仰;三是受密教影响出现的杂密型观音信仰。文中涉及到的出土观音菩萨造像,均为独体造型,由于缺乏出土记录,很难准确判定其是单独供奉还是成组供奉,但也可以充分反映观音菩萨信仰在幽州地区的流行程度。值得注意的是,出土于元大都遗址的十一面观音像属于杂密型的观音信仰,是唐代最受欢迎的密教题材之一,据《宋高僧传》记载:“释僧伽者……尝卧贺跋氏家……现十一面观音形,其家举族欣庆,倍加信重,遂舍宅焉。”(22)[宋]赞宁撰,范祥雍点校《宋高僧传》卷18,北京:中华书局,1987年,第448-449页。可见僧伽作为十一面观音的化身,备受重视。甚至位于幽州的叛军史思明还与僧伽联系,蓦其画像,广为传布(23)参见尤李《唐代幽州地区的佛教与社会》,北京:中国社会科学出版社,2019年,第124-125页。,以致十一面观音像在幽州地区广为信仰。

由上可见,尽管唐代幽州地区发现的佛教造像数量不多,但反映了唐代幽州地区佛教信仰的广泛性和丰富性,更反映了当时幽州地区佛教信仰与唐代两京地区佛教信仰的高度一致性。如观音菩萨,在现存唐代的佛教造像中数量最多,与当时西方净土思想的盛行密切相关。特别是其中的十一面观音菩萨,它是始于唐代流行的观音题材,而幽州地区也出现了这一题材,足见当时幽州地区佛教的发展水平和与中心地区佛教的密切关系。再如阿弥陀佛,它是唐代盛行的信仰主题,唐代莫高窟大量出现的西方净土变题材壁画就是重要的历史见证,幽州地区出现的阿弥陀佛像无疑充分展现了时代佛教信仰特色。还有弥勒佛像,其倚坐的造型样式不仅标显了弥勒的身份特征,同时也标显了这一信仰主题的时代特点,因为这一造型的弥勒佛与武则天的崇拜有着密切的关系。幽州地区这种弥勒佛像的流行也无疑受到了武则天崇拜的影响,北京房山云居寺石经山藏经洞洞口有一通武周时期信徒宋小儿施造的《金刚般若波罗蜜经碑》,碑首正面佛龛旁题有“金轮圣神皇帝”铭文(24)参见杨亦武《房山碑刻通志》卷3《大石窝镇》,北京:学苑出版社,2020年,第52-61页。,是武则天自封的名号,正可为武则天推崇的弥勒佛像在幽州地区的流行提供佐证。相比弥勒佛来说,药师佛信仰更加关注众生的现实利益,对信徒有着巨大的号召力。幽州地区的药师佛信仰题材直接反映了边远地区人民的佛教信仰特点和精神需求,是研究幽州佛教史发展的重要材料。

(二)风格特点

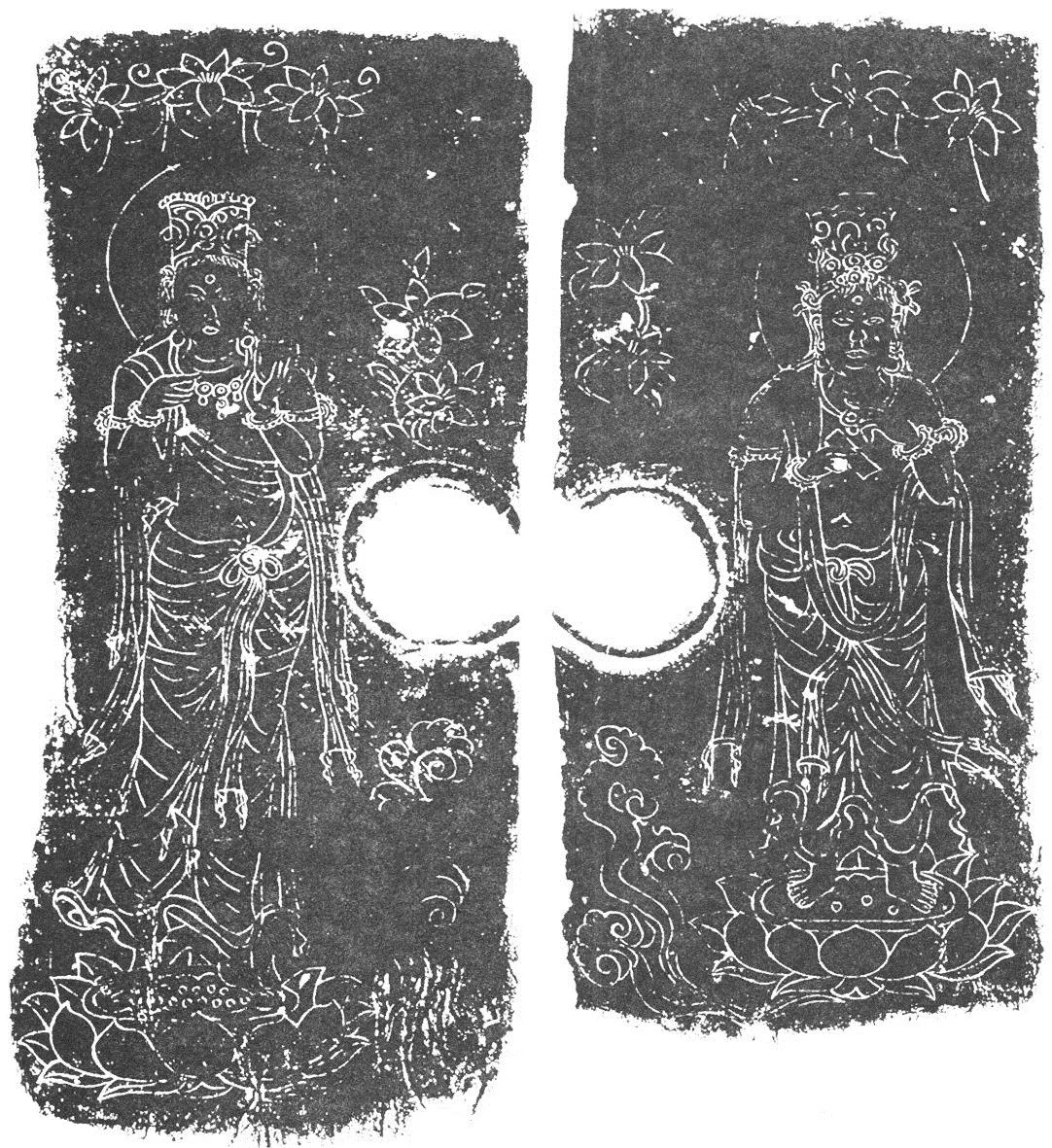

唐代的造像风格承袭自北朝和隋代,其早期造像风格在装饰性上与北朝相仿,稳重的体态加上部分装饰,表现出了一种唐代早期艺术风格的试探性。如首博收藏有“贞观九年”(635)款观音菩萨造像(图7),已经开始在人物装饰和背光样式上有所突破,但是其衣纹表现、躯体姿态和台座样式上均带有前朝遗风。盛唐时期的造像是中国佛教造像史上的巅峰,造像艺术融合了当时盛行的印度笈多造像风格特点,形成了面相丰腴、体态健硕、典雅优美、华丽繁复的造型样式,是盛唐时代风貌的具体显现,是高度理想化的审美追求。如出土自西安南郊吉祥村的铜镀金观音菩萨立像(图8),其通过华丽的花环样背光,丰腴的面庞,健硕的体态,扭转的身姿,精美的台座等特征向世人展示了盛唐超脱时代的审美。中晚唐时期,随着社会动荡、战乱频出,佛教造像的制作水平和艺术韵味也有所下降。如陕西扶风法门寺塔基地宫前室门的两尊线刻菩萨立像(图9)的身姿与盛唐身姿妩媚的体态相比,明显变得更加粗壮,略有些许扭曲也显得较为僵硬,缺少了灵动的气韵,是中晚唐造像的主要风格特点。

图7

图8

图9(图7 “贞观九年”(635)款观音菩萨像,采自首都博物馆编《佛教慈悲女神》,北京:文物出版社,2008年,第79页;图8 西安出土观音菩萨立像,采自浙江省博物馆编《佛影灵奇—十六国至五代佛教金铜造像》,北京:文物出版社,2018年,第272页;图9 法门寺线刻菩萨立像,采自冉万里著《唐代长安地区佛教造像的考古学研究》,北京:科学出版社,2017年,第91页)

1.与主流风格的一致性

作为初唐时期金铜造像艺术风格的代表,首博收藏的“永隆二年”(681)款阿弥陀佛像长圆的脸庞和浅薄简约的衣纹刻画都继承了北周至隋代以来中原传统的造像风格,写实的扁平莲瓣与故宫博物院藏的“唐武德六年”(623)的观音菩萨像(图10)十分相似。旧金山亚洲艺术博物馆里收藏的一尊佛陀坐像(图11)的背光样式与此尊造像背光样式完全一致,但是主尊和台座的风格明显具有盛唐特点。可以说此尊阿弥陀佛造像精美的背光装饰已经显露出唐代造像典雅华丽的端倪。另外阿弥陀佛在早期的传播和经典中,并没有固定的图像学样式和描述。首博收藏的这尊阿弥陀佛像双手在脐下结禅定印的图像学特征与唐代以后阿弥陀佛造像的图像学特征完全一致,成为了我们研究阿弥陀佛图像学变化的重要依据。与阿弥陀佛像正好相反,弥勒佛像圆润的脸庞、健硕的肌肉以及极富质感的衣纹刻画都突出表现了盛唐的时代精神和审美观念,正如宋代董迥评论周舫绘画所言“人物丰浓,肌胜于骨……便知唐人所尚以丰肥为美”(25)俞剑华编著《中国画论类编》,北京:人民美术出版社,1986年,第463页。云居寺唐代景云二年(711)建造的佛塔上的佛陀浮雕造像(图12)与此件造像十分相似,同样体现了盛唐时期的造像风貌,集中反映了唐代北京地区与文化中心地区主流风格的统一性。两尊药师佛的形象,没有依据佛教经典的表述而造,而是参照了敦煌等佛教圣地壁画的样式所创作的特殊造型,反映了唐代幽州地区与佛教发达地区的艺术交流,以及对主流题材造型的借鉴。十三尊观音菩萨立像除了元大都出土的十一面观音像以外,也都表现了盛唐时期的风格特点,体态婀娜,身姿呈现出了不同程度的S型扭曲姿态,尤其是表一中序号4的观音造像,其丰腴的面相和健美的体态无不向人们彰显出了“夸宫娃如菩萨”(26)[宋]释道诚撰《释氏要览》卷中,收入河北禅学研究所编《佛学三书》,北京:全国图书馆文献缩微复制中心,1995年,第866页中。的艺术特征,是盛唐菩萨造像的代表作品。而十一面观音像略显僵硬的身姿体态明显与盛唐时期的菩萨风格大相径庭,雕刻手法的细腻程度也有所下降,整体艺术气韵不足,反映了晚唐时期菩萨造像艺术的特点。半跏趺菩萨像丰满的脸颊和充满力量感的肌肉表现,则是盛唐菩萨造像的典型风格,尽管由于长埋地下,细节部分已经漫漶不清,但是依然可以从此像的艺术气韵上体会到大唐盛世的风采。通过图像学特征的对比,我们发现,馆藏出土的唐代金铜造像与代表主流风格的西安地区造像有着一致的风格特点,反映了幽州地区与中央政府在宗教、文化、艺术上的频繁交流。

图10

图11

图12(图10 “唐武德六年”(623)款观音菩萨像,图片采自故宫博物院编《故宫经典:故宫观音图典》,北京:紫禁城出版社,2012年,第43页;图11 铜镀金佛陀坐像,采自旧金山亚洲艺术博物馆官方网站;图12 唐景云二年(711)建佛塔的浮雕造像,作者摄于北京市云居寺)

2.地域性

一是密云地区造像的民间工艺特点和地方风格样式。我们对比密云地区出土的序号

4到序号8的造像,可以明显看到这几尊造像做工粗糙,主尊身体塑造较为扁平,装饰也十分简单,应为中下阶层供奉信仰所用,反映了密云地区造像工艺水平较为落后的事实。其中序号7和序号8药师佛像的造型十分罕见,幽州地区的匠人们以拙朴的工艺,将唐代流行的药师佛壁画形象铸造为了立体的金铜造像,形成了具有创新性的地方风格样式,表现出了远离佛教中心的幽州民间造像的随意性。

二是幽州地区佛教艺术文化交融的地域性特色。房山云居寺开元十年(722)建造的塔龛内部浮雕(图13)一组胡人供养人的形象则突出反映了幽州胡汉交融的文化特性,是幽州佛教艺术中反映民族交流的题材作品,尽管并非金铜造像,但也从侧面反映出了幽州地区佛教艺术的地域性特点,是幽州地区佛教兴盛的实物佐证。

图13 唐开元十年(722)建佛塔内壁的浮雕(作者自摄)

三、历史背景

唐代幽州地区的佛教造像之所以产生了具有地方特色的信仰和艺术风格,是由当时的历史背景所决定的。通过丰富的史料和珍贵的房山石经(27)参见黄春和《隋唐幽州佛教初探》,《佛学研究》1993年第2期,第212-220页;黄春和《隋唐幽州城区佛寺考》,《世界宗教研究》1996年第4期,第16-23页;尤李《唐代幽州地区的佛教与社会》。,我们可以了解到唐代幽州地区佛教发展的原因及盛况。

(一)佛教发展的各种外缘

唐代幽州地区依山面海,是北方的军事重镇。随着契丹、高丽、奚部等少数民族对中原王朝的威胁日益增强,统治者们对于幽州的建设也十分重视,佛教也得到了良好的传播和发展。

现今留存的法源寺,即为唐太宗李世民在贞观十九年(645),为追荐征辽灭亡的将士们而兴建的“悯忠寺”(28)[清]孙承泽著,王剑英点校《春明梦余录》卷66,北京:北京古籍出版社,1992年,第1269页。。而武后时期,曾诏天下“令诸州各置大云寺”(29)[后晋]刘昫等撰《旧唐书》卷6《则天皇后纪》,第121页。,以宣扬其篡位的合理性。当时幽州兴建的大云寺就在悯忠寺附近(30)[清]于敏中等编纂,瞿宣颖、左笑鸿、于杰点校《日下旧闻考》卷60,北京:北京出版社,2018年,第985页。。玄宗时期,高僧智升作为送经使(31)参见北京图书馆金石组,中国佛教图书文物馆石经组编《房山石经题记汇编》“山顶石浮图后记”条,北京:书目文献出版社,1987年,第11-12页。,为房山云居寺护送了大唐新旧译经四个余卷,作为刻经的蓝本。这些都反映了唐代帝王与幽州佛教发展密不可分的关系,对幽州佛教有着积极的影响。

唐代幽州地区的节度使多为信佛者,积极为佛教作了大量功德。如朱希彩“捐地倾资”建龙泉寺(32)吴梦麟《北京万佛堂孔水洞调查》,《文物》1977年第4期,第16页。;刘济舍宅建崇孝寺(33)[元]孛兰盻等撰,赵万里辑《元一统志》卷1,北京:中华书局,1966年,第28页。;刘緫更是舍宅后,请求辞官出家,“帝乃从其志,封为大觉师,赐僧腊五十,寺名报恩”(34)[宋]志磐撰,释道法校注《佛祖统纪校注》卷43,上海:上海古籍出版社,2012年,第981页。;安禄山和史思明也曾为悯忠寺各建塔一座(35)[清]于敏中等编纂,瞿宣颖、左笑鸿,于杰点校《日下旧闻考》卷60,第972页。。甚至面对唐武宗的灭佛运动,幽州等地的节度使也拒绝对佛寺进行拆毁,说道“天子自来毁拆焚烧,即可然矣,臣等不能作此事也”(36)[日]释圆仁著,[日]小野胜年校注,白化文、李鼎霞、许德楠修订校注,周一良审阅《入唐求法巡礼行记校注》卷4,石家庄:花山文艺出版社,1992年,第496页。

可以说,唐代统治者这些举动为幽州地区佛教发展起到了极大的推动作用,是佛教稳定发展的重要政治环境。

(二)幽州地区佛教发展的盛况

在宽松、积极的发展环境下,唐代幽州地区的佛教发展进入鼎盛时期。唐代幽州众多的佛寺,佛教宗派迅速的发展,各地佛教的交流以及房山云居寺刻经事业都为佛教兴盛产生了巨大的影响。

在经历了纷繁的战乱和多轮的城市建设后,北京地区依然留存有诸多的唐代寺庙遗迹,如慧聚寺(戒台寺),悯忠寺(法源寺),兜率寺(卧佛寺)和房山磁家务的万佛龙泉宝殿均为唐代初建,云居寺内也有大量唐塔。根据学者统计,依目前所见材料,整个幽州地区在唐代共有佛寺96座(37)尤李著《唐代幽州地区的佛教与社会》,第73页。,是丰厚的文化遗产,为辽金元的佛教发展奠定了坚实的基础。

在关于唐代史料中,我们可以明确得知律宗、华严宗、天台宗、禅宗和净土宗在幽州地区均有发展。如悯忠寺、慧聚寺、云居寺等就是律宗的道场,更有法贞、明鉴、真性等律宗高僧;关于华严宗的传播既有史书上所说的唐代有称为华严和尚的僧人“居在幽州城北,恒持华严经以为净业”(38)[宋]赞宁撰,范祥雍点校《宋高僧传》卷25,第634页。,又有房山石经《佛说七俱肛佛大心准提陀罗尼经》额题上记载的:“花严座主僧常辩”(39)北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组编《房山石经题记汇编》“诸经题记(唐)”条,第233页。;云居寺的隋代高僧静婉师徒均为天台法脉;南北两派禅宗在唐代的幽州地区均有所发展,其中云居寺高僧真性禅律兼修,《唐云居寺故寺主律大德神道碑铭》中提及他“万行由兹浸起六事于是齐修”(40)北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组编《房山石经题记汇编》“大唐云居寺故寺主律大德神道碑铭并序”条,第17页。,“六事”指菩萨成六度需修行的六事,就是修六波罗密法以达到解脱的境界,属于北禅宗的“渐修”。南禅宗则是由慧能第二代马祖道一的弟子宝积(41)参见[南唐]静、筠二禅师编撰,孙昌武、[日]衣川贤次、[日]西口芳男点校《祖堂集》卷15《盘山和尚》,北京:中华书局,2007年,第663-665页。传入的,在盘山地区建宝积寺,对幽州禅宗的发展起到了非常重要的作用。净土宗在幽州的发展,虽无明确史料记载,但《宛署杂记》中记载到:“净土禅寺,在石景山,古刹,无考。有元和四年碑文,年久难辨”(42)[明]沈榜编著《宛署杂记》卷19《寺观》,北京:北京古籍出版社,1980年,第226页。,元和是唐代宪宗的年号,故该寺庙应建立在元和四年(809)以前,其“净土禅寺”的名称则明确标示其信奉净土宗的法脉。

随着佛教的兴盛,幽州地区的佛教与两京的佛教也有着交流活动。如云居寺真性的徒弟惟曾“早岁辞乡游京就学曾于荐福寺讲大花严经声振洪都”(43)北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组编《房山石经题记汇编》“大唐云居寺故寺主律大德神道碑铭并序”条,第18页。充分反映了幽州与两京的佛教交流,也从侧面影响了佛教造像的风格特点。

房山云居寺的刻经事业是幽州佛教最为重要的功绩。刻经事业由隋代静婉大师发起,“自婉至法凡五代焉不绝其志”(44)北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆金石组编《房山石经题记汇编》“云居寺东峰续镌成四大部经记”条,第24页。其中玄法更因得到玄宗八妹金仙公主赐奏“大唐新旧译经四千余卷”(45)北京图书馆金石组、中国佛教图书文物馆石经组编《房山石经题记汇编》“山顶石浮图后记”条,第11页。,使得刻经事业更为顺利,直至唐末五代才因战乱而暂停,后间有刻制,直至明末告终。房山云居寺刻经是研究隋唐史最重要的实物资料,也是了解隋唐幽州佛教发展的重要窗口。

四、结语

综上所述,首都博物馆藏北京地区出土的唐代金铜造像出土明确,题材丰富,风格典型,是重要的考古实物资料。通过调查这些造像的出土地点,可以了解唐代北京地区金铜造像崇奉的区域范围,为研究北京佛教发展史提供了有力的依据;通过分析这些造像的题材特点,可以认识唐代北京地区佛教信仰的广泛性;通过研究这些造像的艺术风格,可以看到唐代北京地区佛教造像艺术在初唐、盛唐、晚唐发展的完整面貌。北京出土唐代造像展现的这些特点,是唐代幽州地区佛教和佛教艺术发展水平的重要实物佐证,同时也充分反映了唐代幽州这一北方边防重镇与中央政府在政治、经济、文化和佛教上的密切关系。

(在此特别致谢首都博物馆黄春和研究馆员对本文撰写的悉心指导!)