耕地“非农化”的时空格局演变及其驱动因素研究

王全喜 宋戈 隋虹均

摘要:研究目的:探究中国耕地“非农化”时空演变特征及其压力、状态与响应因素的多重并发影响和因果组态复杂机制。研究方法:基于多元线性回归模型、时空地理加权回归(GTWR)模型的影响分析和基于模糊集定性比较法(fsQCA)的组态分析。研究结果:(1)2004—2020年中国耕地“非农化”面积总体呈增长态势,不同地区、不同类型城市和不同单元分别表现出“东多西少”“阶梯递增”“中西扩散”特征。(2)社会经济驱动因素对耕地“非农化”的影响体现出明显时空异质效应,其中人口城镇化、土地城镇化和产业结构是普遍性的因素。(3)压力、状态与响应中单因素并不构成影响耕地“非农化”的必要条件,不同地区耕地“非农化”的实现是诸多因素构成的不同组态构型并发协同作用的结果,但在不同组态构型的核心因素和辅助因素会发生角色和地位的转换。研究结论:耕地“非农化”受经济、社会和资源配置等多重因素影响,地方政府在制定调控管理政策时需着眼于不同组态路径中压力、状态及响应多重条件的适配关系,加强城市建设占用耕地的空间规划管控。

关键词:耕地“非农化”;时空格局;社会经济驱动因素;空间异质性;组态影响

中图分类号:F301.21 文献标志码:A 文章编号:1001-8158(2023)05-0113-12

基金项目:国家自然科学基金面上项目(41971247)。

耕地“非农化”传统认识是耕地与建设用地相互竞争引发的土地资源配置过程[1-2],其核心是农用地向建设用地的用途转换。随着中国城镇化进程推进和经济快速增长,建设用地规模呈逐年增加的态势[3-4],建设占用成为耕地“非农化”主要因素[5-6]对国家粮食安全及耕地可持续利用带来严峻挑战,为此国家出台了一系列耕地“非农化”的管理政策[7]。2020年国务院办公厅印发的《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》提出了坚决制止各类耕地“非农化”行为管控的重点类型;2021年多部委联合出台《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》提出遏制耕地“非农化”的要求,并推出了全新的耕地“进出平衡”制度。耕地保护话题历久弥新,在新的时代背景下,针对耕地保护面临的新问题、新倾向,耕地“非农化”的内涵与外延也在不断拓展与丰富,有必要探讨耕地“非农化”的影响因素及多元组态路径。

耕地“非农化”演变规律及其驱动因素一直受到国内外学者的广泛关注。在时空演变方面,已有研究基于耕地转向建设用地的地块统计数据和建设占用耕地面积数据,探讨了耕地“非农化”的空间特性[1]、演变格局[8]、区域差异及其收敛性[9]、空间自相关性[10]以及空间非均衡发展与扩散路径[11-12],较全面揭示出中国省域、市域、都市圈等尺度的耕地“非农化”演变特征,也针对耕地“非农化”类型复杂多样问题,构建了耕地“非农化”遥感解译样本分类体系[13-14]。在驱动因素方面,研究认为耕地“非农化”是自然环境因素和社会经济因素共同作用的结果[2, 15]。其中,自然环境因素中耕地资源禀赋对耕地“非农化”过程起到了关键作用,空间距离位置、气候和地形等存在一定影响[16],且影响作用往往通过社会经济条件才会表现出来。可以发现,经济发展水平、固定资产投资、城镇化等社会经济因素是影响耕地“非农化”的主导因素[1-2, 17],涉及到全球、国家、省域、市域、县域等不同尺度[8-9, 18-19],采用的研究方法以传统回归分析、固定效应模型、地理加权回归(GWR)模型和地理探测器等为主[2, 7, 20]。上述研究成果为厘清耕地“非农化”驱动因素提供了重要依据,但也存在进一步推进研究方面:一是在研究角度上,现有文献对“非农化”的刻画主要从土地利用类型转化入手,多采用耕地转为建设用地面积、建设占用耕地面积等指标进行表征。当前,耕地“非农化”内涵更加丰富,从耕地转向其他用地类型角度考虑,加之中国城镇化进程、社会经济发展以及土地制度等特殊性,耕地征收规模一定程度上可用来近似观测耕地“非农化”[6],目前从该角度切入的研究少有;二是在研究尺度上,现有研究较多关注全国、省、市县和村尺度,较少从省、市两种尺度以及不同地区、不同人口规模城市等多维度出发,揭示中国耕地“非农化”演变特征;三是在驱动因素分析方法上,现有文献多运用传统回归分析和计量模型等方法,虽然运用GWR模型探讨了驱动因素空间异质性[1],但各因素可能随时间推移而表现出时空上的非平稳性特点,对同一驱动因素“时空异质性”关注不足;四是在驱动因素研究重点上,已有研究基于“回归”原理模型开展耕地“非农化”的单因素影响分析,尚待深入研究诸多因素组合作用路径。管理学领域的组态视角下的定性比较分析法(Qualitative Comparative Analysis, QCA)为此提供了方法支撑[21],该方法在土地利用与管理领域应用较少。“组态”指的是多个前因条件相互依赖形成的组合[21],与压力—状态—响应(PSR)逻辑思维相结合,以回答驱动因素的不同组合路径如何作用于耕地“非农化”这一问题,对耕地“非农化”多重条件作用机制进行系统解构与检验。

鉴于此,本文基于PSR逻辑分析框架对耕地“非农化”驱动因素进行整合性理论解析,采用耕地征收规模面板數据考察2004—2020年中国耕地“非农化”的时空格局演变特征,并基于多元线性回归模型、时空地理加权回归(GTWR)模型的影响分析和组态视角下的模糊数据集比较法(fsQCA),探究耕地“非农化”驱动因素的影响异质性与多元组态作用,旨在深化对耕地“非农化”驱动机制的理性认识,为政府制定差异化管理政策和完善耕地用途管制制度提供借鉴。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

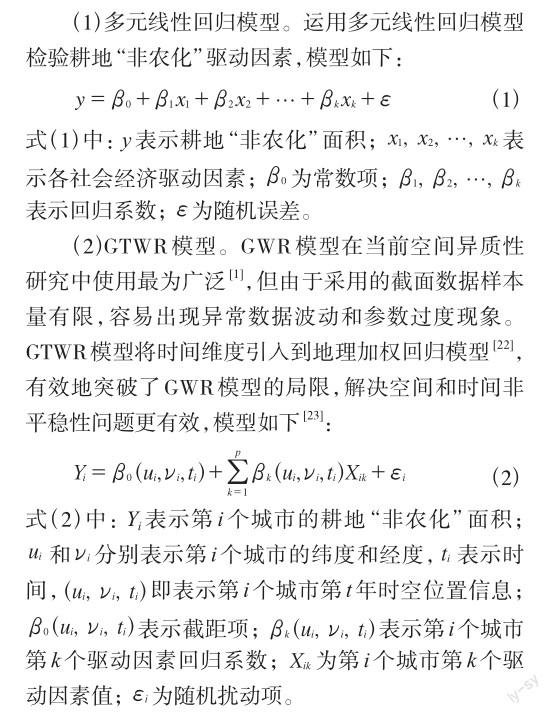

1.1.1 驱动因素影响分析的回归模型构建

运用多元线性回归模型和GTWR模型进行耕地“非农化”驱动因素影响分析。

1.1.2 驱动因素组态分析的定性分析比较法

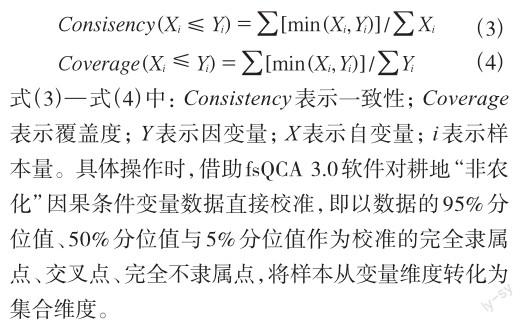

上述两种方法以传统的回归模型挖掘各驱动因素影响程度,聚焦于分析个别前因与结果间简单对称的线性关系,而非多因并发的复杂因果关系。QCA认为达到同样的结果可以有多条途径,而每条途径都是不同的相关因素组合[21],这突破了传统定量研究拘泥于模型验证独立变量显著性的思维套路[24]。该方法包括清晰集定性比较分析(csQCA)、多值集定性比较分析(mvQCA)和模糊集定性比较分析(fsQCA)三种形式,本文采用fsQCA研究耕地“非农化”驱动因素多元组态作用的原因有:(1)传统的“回归”模型仅能解释变量影响大小,无法解释多重因素的复杂关联效应,即不同的PSR因素条件组合可能导致相同“非农化”结果,结果的出现可能需要不同组合路径解释,fsQCA既能弥补“回归”模型的局限,也能挖掘多层面前因条件组合作用;(2)csQCA只能处理条件为二分变量的案例,连续型变量难以被纳入分析,出于数据类型适配,fsQCA较为适用;(3)fsQCA不仅适用于大样本分析,也能分析中等样本和小样本,本文样本满足。具体而言,通过一致性和覆盖度确定耕地“非农化”驱动因素是否存在必要性和充分性关系,前者是判断充分或必要条件的依据(大于0.8时为充分条件,大于0.9时为必要条件),后者反映条件的整体解释能力,公式如下:

1.2 变量选择与数据来源

1.2.1 驱动因素选择

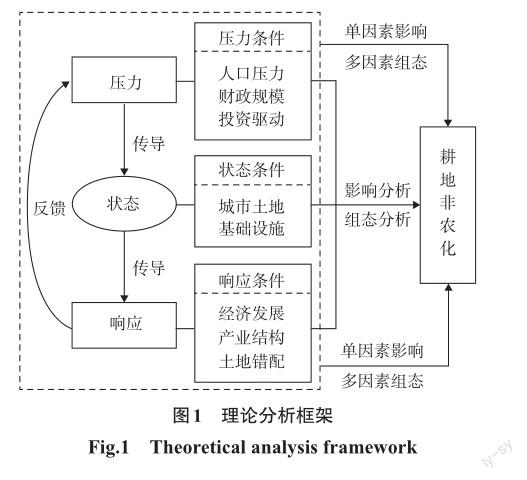

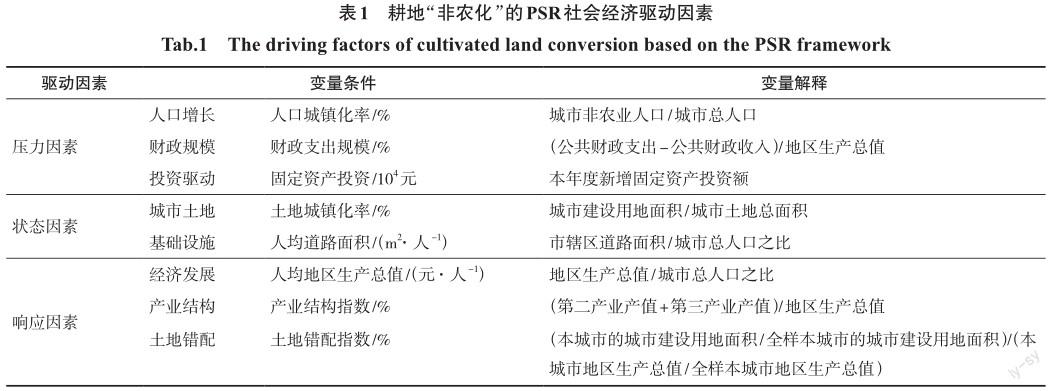

PSR框架是识别、分析和评估复杂环境状况的经典模型之一[25],在揭示多重因素相互作用关系方面具有优势,将其引入解构多维要素联动下耕地“非农化”复杂机理具有重要意义。压力因素反映外部因素对特定系统的干扰,状态因素反映与压力相对应下特定系统所处状态,响应因素是特定系统面临风险压力时采取的应对措施[26]。耕地“非农化”过程属于一种“输入—传导—输出”的复杂行为模式,输出结果取决于系统在转换环节对输入的反应和适应,以PSR框架来映射其实现过程,逻辑契合。因此,本文将外部环境压力视为输入,将结果状态和社会经济响应的互动视作压力传导,将耕地“非农化”作为输出结果,构建出理论分析框架指导耕地“非农化”驱动因素选取(图1),具体描述如下:

第一,压力因素主要包括人口压力、财政规模和投资驱动。人口压力体现在城市人口增长对居住、商业等建设用地的需求而引致的耕地“非农化”。财政规模体现在城乡土地要素市场二元化的存在,导致耕地征收价格远低于国有建设用地出让价格,政府依赖出让建设用地的激励通过征收耕地满足[27],势必产生耕地“非农化”。投资驱动表现为政府部门在交通、公共服务设施等方面的投入对城市建设用地的需求[28]。据此,本文选用人口城镇化、财政支出规模和固定资产投资额作为压力条件的解释变量。

第二,状态因素主要包括城市土地和基础设施。城市土地体现在快速土地城镇化进程导致城市建设用地规模持续增加[27],引发传统认识上的耕地“非农化”[6]。完备的基础设施强化了建设用地出让策略互动行为[28],通过与产业、人口的相互作用对耕地“非农化”产生影响。据此,本文选用土地城镇化和人均道路面积表征状态条件。

第三,响应因素主要包括经济发展、产业结构和土地错配。经济发展虽然受耕地“非农化”本身给予的贡献可能有限[29],但城市经济增长一定程度上会对耕地“非农化”规模变动带来冲击,也是响应结果。产业结构体现在城市发展对第二、三产业用地需求增加对耕地“非农化”影响。土地错配考虑基于区域均衡发展导向激励中央政府建设用地配置向中西部城市或中小城市倾向政策[30],最终导致地方政府行为倾向让建设用地供给与经济发展不匹配的现象[26],会影响到耕地“非农化”。据此,本文选用人均地区生产总值、产业结构指数和土地错配指数表征响应条件。

综上所述,PSR理论逻辑指导下的耕地“非农化”驱动因素共囊括8个变量条件(表1)。本文基于影响分析和组态分析双重视角,实证探究耕地“非农化”变量条件的影响程度和组态路径。其中,影响分析识别耕地“非农化”的单因素影响程度,组态分析识别耕地“非农化”的多因素并发路径。

1.2.2 数据来源及处理

(1)研究时空范围设定。本文基于耕地征收这一特殊面板数据系统观察耕地“非农化”问题,考虑到数据的一致性和可得性,同时鉴于2004年土地征收制度改革(区分“土地征用”与“土地征收”)[31]和2003年后中国城市土地供给错配现象涌现[30],研究时段设为2004—2020年。与此适应,剔除数据严重缺失的部分城市,最终确定330个城市(4个直辖市、292个地级市和34个县级市①)作为基本分析单元。需要说明的有两点:一是,由于台湾、香港和澳门数据暂缺,未将其纳入研究范围;二是,为保证数据的连贯性和進行对比性分析,需要对行政区划调整年份的数据做相应合并调整,使之与2020年行政区划相一致。

(2)变量数据收集与处理。数据来源于2004—2020年《中国城市建设统计年鉴》、2005—2021年《中国城市统计年鉴》以及各省(市、自治区)统计年鉴,研究涉及的主要变量通过直接整理与间接计算的方式获得。在数据整理过程中,部分城市的缺失数据借助插补法补齐,同时采用趋势法和平均值法对变量中出现异常值进行修正调整。

2.1 耕地“非农化”时空格局演变特征

2.1.1 全国及各地区耕地“非农化”演变特征

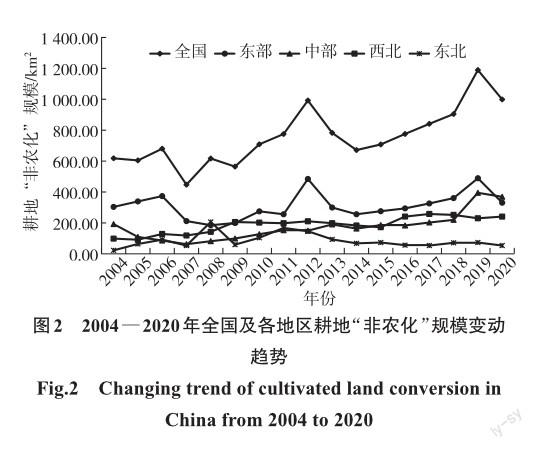

从全国层面来看,2000—2020年耕地“非农化”规模总体呈增加态势,经历缓慢下降(2004—2007年)—快速上升(2007—2012年)—快速下降(2012—2014年)—上升后下降(2014—2020年)4个演变阶段(图2),累计“非农化”规模达到12 881.62 km2。究其原因,可能是随着中国城镇化进展推进和经济快速发展,对耕地保护工作带来严峻挑战,国家开始严格控制建设用地供应,极力推进土地节约集约利用,因而第一阶段耕地“非农化”趋势有所减缓。为推进中国经济发展、增加地方政府的财政收入,虽已实行严格的耕地保护政策,但城市建设征收耕地在以较低成本促进资本聚集、产业融合发展等方面具有独特优势[6],该时期耕地“非农化”增加趋势凸显。之后,耕地保护政策体系的规范生长进一步强化了人们的耕地保护意识,2012年左右耕地“非农化”变化出现拐点。尽管在2014年后耕地“非农化”规模仍持续增加,但整体上增长速度已明显放缓。

从区域层面来看,耕地“非农化”规模在四大地区表现出明显差异②,按东部、西部、中部、东北地区逐渐递减(图2)。东部地区耕地“非农化”总体呈现增长趋势,特别是2007—2012年和2014—2019年两个阶段增长较多,该地区耕地“非农化”规模基数大,对全国耕地“非农化”规模变动影响较大,增长阶段与拐点变化具有“同增同减”特点;中西部地区耕地“非农化”增长缓慢;东北地区2004—2012年耕地“非农化”规模波动增长,2012年以后慢速下降。

2.1.2 不同类型城市耕地“非农化”演变特征

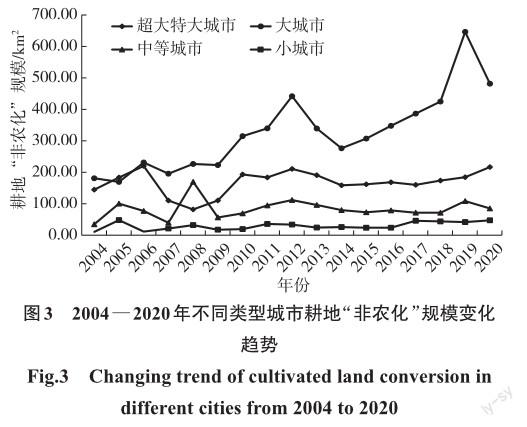

2004—2020年不同类型城市耕地“非农化”规模总体呈“阶梯递增”特征①,特大超大、大城市耕地“非农化”规模比中等城市、小城市较大(图3)。其中,18个特大超大城市耕地“非农化”规模波动变化明显,南京、沈阳、西安和杭州“非农化”规模较大;149个大城市耕地“非农化”规模整体呈快速增加趋势,在2013—2014年和2020年出现下降;105个中等城市 2004—2012年耕地“非农化”规模呈上升趋势,2012年后有下降态势;58个小城市耕地“非农化”规模明显小于其他类型城市,总体处于平稳状态。

2.1.3 不同空间单元耕地“非农化”格局演变

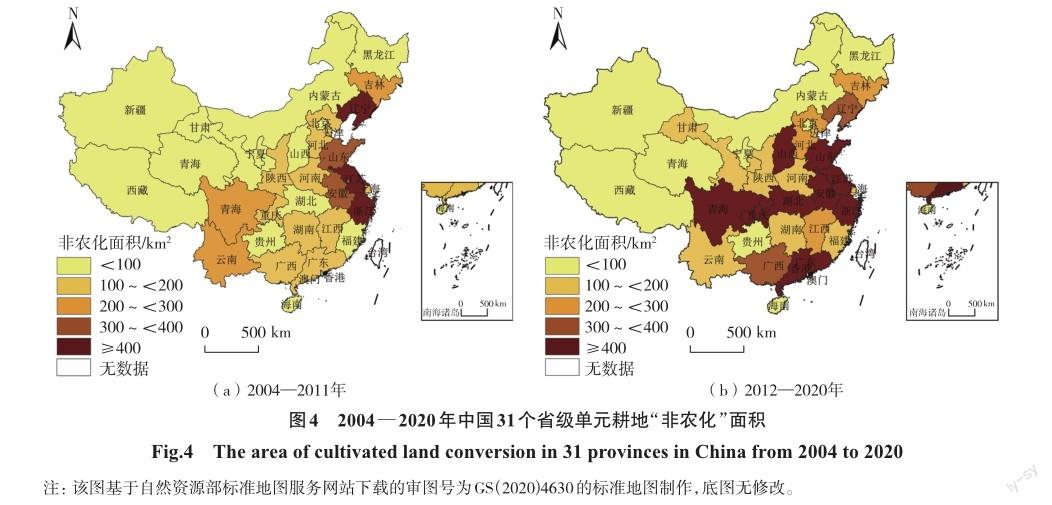

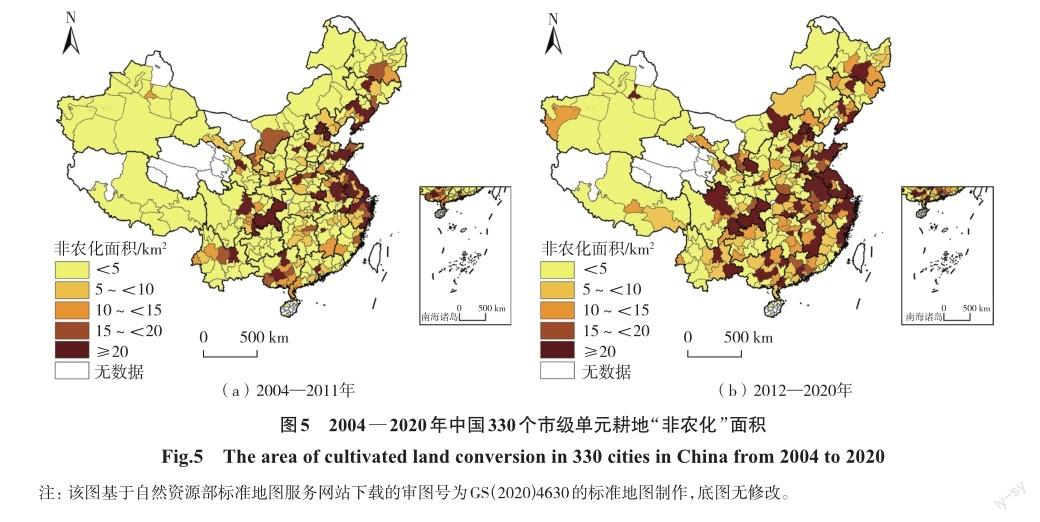

上述演变特征分析发现,2012年前后变化出现拐点,因此划分2004—2011年和2012—2020年两个时间段,以累计面积绘制31个省和330个市耕地“非农化”空间分布图(图4和图5)。从省级单元来看,2004—2020年中国耕地“非农化”整体呈东部多中西部少并逐渐向中西部扩散的格局。其中,2004—2011年耕地“非农化”规模前三位的省份分别为江苏、浙江和辽宁,相对较少的省份为海南、青海和西藏(图4(a)),而2012—2020年耕地“非农化”规模较高的省份为江苏、安徽和浙江,较小的省份与前一时期保持一致(图4(b))。

从市级单元来看,2004—2020年中国耕地“非农化”规模由东部城市逐渐扩散到中西部、东北地区城市(图5),基本以省会城市为主,如西安、成都、兰州和乌鲁木齊。2004—2011年(图5(a))和2012—2020年(图5(b))耕地“非农化”规模增加最明显区域以城市群、都市圈为主,如长三角、京津冀、长江中游、辽中南和川渝城市群。究其原因,宏观层面可能与西部大开发、东北老工业基地振兴和中部崛起等国家发展战略实施带来的城市建设用地指标倾斜密切相关,中西部区域耕地“非农化”态势明显[1]。

2.2 驱动因素影响的时空异质性分析

上文得出耕地“非农化”演变规律存在明显差异,因此以分样本回归方式考察驱动因素影响异质性。考虑到耕地“非农化”的阶段性特征和GTWR模型需要的全样本面板数据量大,仅选择2012—2020年。在回归分析之前,经SPSS 26软件分析得到各因素的方差膨胀因子(VIF)均小于10.0,说明不存在多重共线性,但多元线性回归发现不同地区耕地“非农化”面积与各驱动因子直接拟合时R2均很小,模型统计学意义不大,于是对自变量进行对数处理,提升模型拟合效果,也保证数据平稳性,避免出现异方差问题。

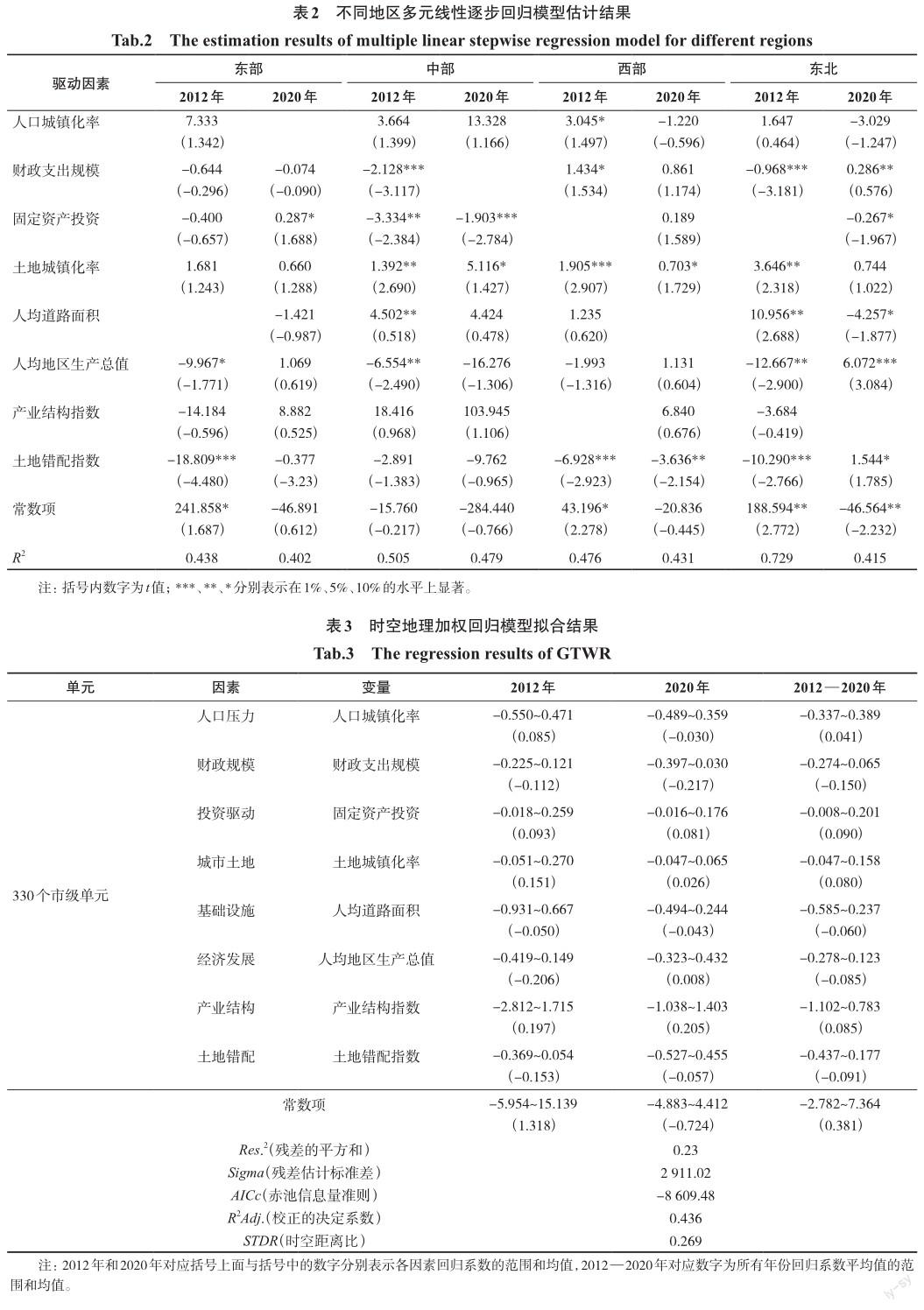

2.2.1 驱动因素逐步回归结果分析

以自变量“后退”进行逐步回归,选择R2较大的模型,整理得到四大地区回归结果(表2)。结果表明,人口城镇化率对东中部地区耕地“非农化”的影响均为正效应,而西部、东北地区存在负效应,可能原因是人口集聚主要发生在东中部城市,西部、东北地区部分城市人口收缩明显,如东北资源型城市人口流出。财政支出规模对东中部地区耕地“非农化”的影响负效应不明显,在西部、东北地区整体上表现为正效应,可能原因是东中部地区财政能力相比西部、东北地区较强,对“非农化”依赖程度较低。固定资产投资额对东部、西部地区耕地“非农化”正向作用明显,对中部、东北部具有负向作用,这说明东部、西部耕地“非农化”受投资驱动较为明显。土地城镇化率对四大地区耕地“非农化”均为正向作用,但东部地区不显著,其他地区具有显著性,可能与东部地区城镇化水平已基本达到成熟阶段、中部和东北地区处于城镇化快速发展阶段和西部地区处于城镇化赶超发展阶段有关。人均道路面积对东部地区耕地“非农化”具有负作用,在其他地区整体为正作用,这可能是东部地区基础设施已相对发达,但其他地区相对薄弱的基础设施增加了公共设施用地、道路交通用地等需求,进而促进耕地“非农化”。人均地区生产总值对不同时期耕地“非农化”影响差异明显,四大地区整体上既有负效应,也有正效应,这与已有研究结论相同[2],主要原因是经济发展水平能够促进建设用地集约利用,以占用更少的耕地就能取得经济发展和人口集聚的成果[5]。产业结构指数对东中部地区耕地“非农化”的正向作用明显,这是由于二三产业是土地资源需求和土地资源消耗大的产业。土地错配指数对四大地区耕地“非农化”的影响整体为负效应,可能原因是土地错配的时空尺度效应明显,早期土地资源错配对新增城市建设用地影响较大,本文研究时间段相对土地调控政策靠后。

2.2.2 驱动因素GTWR估计结果分析

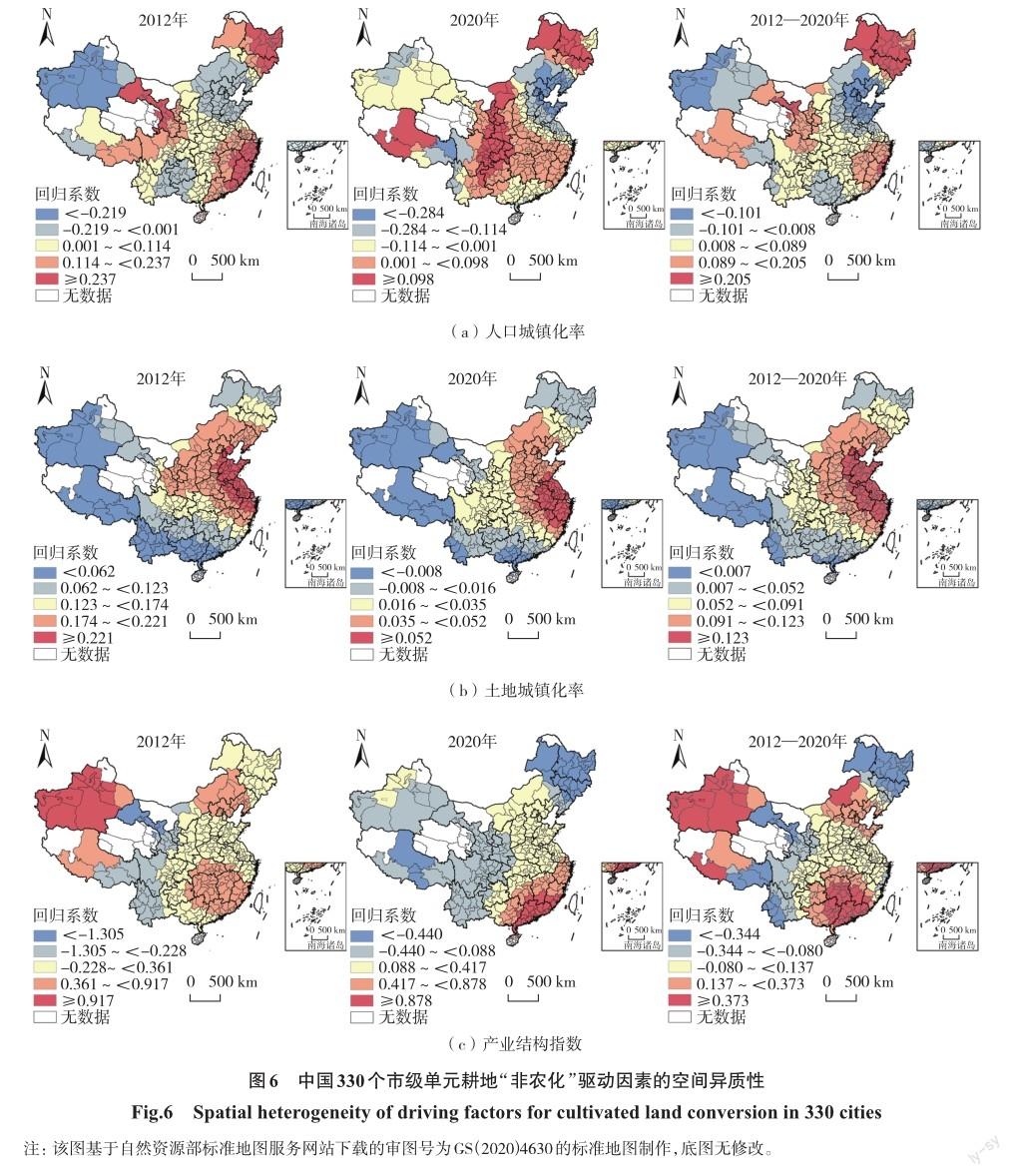

为直观地探究局域地区各驱动因素影响程度的差异,根据式(2)拟合了2012—2020年330个市级单元驱动因素系数,GTWR模型调整后R2达到0.436,满足模型拟合要求(表3)。同时,借助ArcGIS 10.2软件对压力、状态和响应三个条件选取的较为明显的驱动因子系数进行可视化表达(图6)。

压力因素中人口城镇化率的回归系数平均值(0.041)为正,但回归系数2012年(0.085)和2020年(-0.030)有正有负。空间上,人口城镇化率对耕地“非农化”的影响具有较大异质性(图6(a)),东中部城市回归系数较大,西部城市系数较小,说明人口压力是东中部地区耕地“非农化”的有力推手,但是对欠发达的西部地区影响力相对较弱。

状态因素中土地城鎮化率的回归系数平均值在2012年(0.151)和2020年(0.026)表现为正,整个2012—2020年回归系数平均值(0.080)也为正。从时空异质性来看(图6(b)),东中部和东北地区的回归系数以正效应为主,西部地区的回归系数表现出负效应。与2012年相比,2020年东中部地区回归系数较强的正效应范围缩小,西部地区回归系数较强的负效应范围扩大,这说明近年来东中部地区土地城镇化水平提高后,转向走城市建设用地集约利用路线,从而减缓耕地“非农化”速度。但是,土地城镇化水平相对低的西部地区,区域综合竞争优势提高需要城市建设用地的保障,耕地“非农化”速度相对较快。

响应因素中产业结构指数的回归系数平均值(0.085)均为正,不同地区时空异质性明显(图6(c)。相比2012年,2020年产业结构指数回归系数的片状分布特征越明显,大部分城市回归系数呈负效应或弱正效应,这与已有研究结论相同[1],即产业结构升级优化既能促进城市建设用地扩张,也可能不会促进城市建设用地增加[3],对耕地“非农化”进程有促进有抑制。

2.3 驱动因素组态路径的综合分析

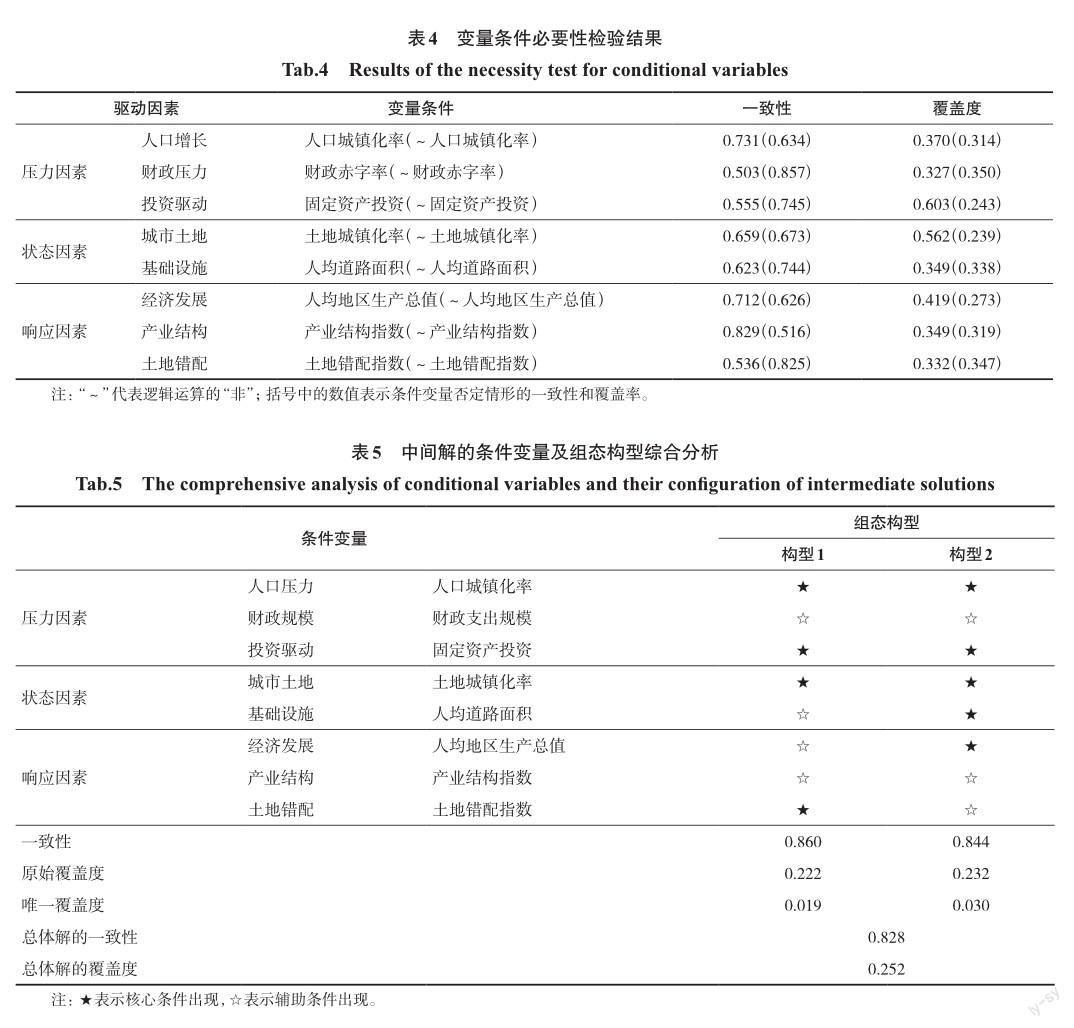

2.3.1 单个条件的独立必要性分析

前文进行了耕地“非农化”因素独立影响分析,接下来检验多重驱动因素的组态效应,检验因果条件变量的必要性,识别是否存在单个变量条件可以导致结果发生。通过fsQCA 3.0软件得到耕地“非农化”条件变量的必要性分析结果(表4),可知各变量条件的一致性均未超过0.9,说明各变量条件并不能独立作为“非农化”结果的必要条件,即耕地“非农化”结果的实现存在条件多重并发关系。因此,需进一步开展后续的充分性分析,挖掘所有条件间的相互关系以深入探讨耕地“非农化”的多重条件组态路径。

2.3.2 多重条件组合的充分性分析

对变量组态引致结果的充分性进行分析,驱动因素组态构型包括复杂解、中间解和简约解。参考已有研究成果对三种解理解的建议[32],选用中间解的组态构型结果(表5)。结果显示,所有变量均以核心条件和辅助出现,不存在核心条件缺失、辅助条件缺失和条件出现与否的结果变量情况,验证了理论机制剖析变量选取的合理性。

两种条件组合的总体解的一致性为0.828,总体解的覆盖度为0.252。构型1和构型2一致性指标分别为0.860和0.844,它们均可被视为影响耕地“非农化”的充分条件组合。构型1的原始覆盖度达到0.222,人口压力、投资驱动、城市土地和土地错配属于核心条件,财政规模、基础设施、经济发展和产业结构是辅助条件,能被该构型所解释的主要是中东部发达地区,城市建设用地外延扩张快速,耕地“非农化”活动剧烈。构型2的原始覆盖度达到0.232,解释能力高于组态构型1,解释力更强,与构型1相比,基础设施和经济发展成为核心条件,土地错配为辅助条件。根据组态理论化过程[33],从上述两种组态的核心条件及其补充条件组成结构可以看出,两种组态构型中压力和状态条件因子较突出,需辅以响应条件因子,即PSR因素的并发协同导致“非农化”结果。

3 结论与政策启示

基于2004—2020年全国统计面板数据,分析中国耕地“非农化”时空演变特征及其驱动因素的多重并发影响和因果组态复杂机制,结论如下:(1)2004—2020年中国耕地“非农化”呈增长态势且具有阶段性,四大地区呈“东多西少”特征,不同类型城市呈“阶梯递减”特征,空间上由东部向中西部逐渐扩散。(2)社会经济驱动因素对耕地“非农化”的影响具有明显的时空异质效应,东中部地区人口城镇化、投资驱动、土地城镇化和产业结构作用明显,西部和东北地区以财政规模、土地城镇化、基础设施、经济发展和土地错配为主。(3)压力、状态和响应条件不能单独成为耕地“非农化”的必要条件,各维度因素的协同联动以“殊途同归”的方式作用于耕地“非农化”,存在多个因素形成的多元组态驱动路径。两条组态驱动路径中的具体驱动因素和影响力存在差异,整体上人口增长、投资驱动和城市土地是耕地“非农化”的核心影响因素和辅助影响因素。地方政府需实施差异化、多元化管理政策和统筹考虑多重驱动因素间的适配关系以“因地制宜”地治理耕地“非农化”。

耕地“非农化”驱动因素的影响分析发现不同地区社会经济驱动因素存在明显的时空尺度效应和空间异质性,而组态分析验证了压力、状态和响应因素的联动协同作用。基于以上研究,提出政策启示:(1)东部经济发达地区各地方政府要根据自身条件和资源禀赋,从“整体性”视角出发,致力于组态视角下的耕地“非农化”体系内多重条件的协同效应,制定有效控制耕地“非农化”的政策,实行差异性、多元化的耕地保护策略。此外,多因素协同互动对耕地“非农化”驱动存在区域共性,需进一步优化人口城镇化方式,通过城市更新和城市改造盘活存量、低效建设用地的利用,减缓应建设占用耕地造成的“非农化”,保持区域优势产业主导地位,促进城市土地集约化利用。(2)其他地区要侧重考虑区域资源禀赋、基础设施等情况,尊重地方资源禀赋差异和已有的实践基础,多举措保障地方政府的财力需求,引导有条件的城市加快完善基础设施建设,优化国土空间利用与高效保护策略。具体而言,合理分配建设用地指标、实现人口规模集聚、优化调整产业结构转型升级和加快经济增长方式转型是中部、西部和东北地区控制耕地“非农化”的核心路径,是促进耕地保护的协同创新与耕地“非农化”行为的互动互促制止有效方式。

目前耕地“非农化”驱动因素的研究受到传统“回归”模型影响广泛[15],已有研究验证了某个或某几个因素对耕地“非农化”的影响[1-2, 8],但对因素间的整体性考虑不足。本文基于影响分析与组态分析双重视角研究压力、状态和响应多重条件影响耕地“非农化”的复杂机制,特别是fsQCA和GTWR的引入既丰富了耕地“非农化”驱动机制研究的方法体系和分析视角,也为政府制定耕地“非农化”管控政策提供了理论依据。但也存在不足之处:(1)仅采用耕地征收规模数据近似考察了耕地“非农化”问题,针对耕地“非农化”复杂类型(如占用耕地绿化造林、挖田造湖造景等)遥感监测的研究有待开展;(2)限于篇幅,驱动因素组态路径的综合分析未能比较不同构型间的差异性,即以核心条件为主归纳出PSR因素协同作用对耕地“非农化”影响的有效组合模式,这也是下一步有待深入探讨的内容。

參考文献(References):

[1] 苑韶峰, 杨丽霞, 杨桂山, 等. 耕地非农化的社会经济驱动因素异质性研究——基于STIRPAT和GWR模型的实证分析[J] . 经济地理, 2013, 33(5): 137 - 143.

[2] 崔许锋, 马云梦, 张光宏. 基于模型集成的中国耕地非农化影响因素及其时空特征研究[J] . 中国农业科学,2018, 51(22): 4316 - 4327.

[3] 赵小风, 刘梦丽, 王柏源. 基于地理探测器的城市建设用地规模时空差异及影响因素分析[J] . 中国土地科学,2018, 32(5): 29 - 35.

[4] 刘永健, 耿弘, 孙文华, 等. 城市建设用地扩张的区域差异及其驱动因素[J] . 中国人口·资源与环境, 2017, 27(8): 122 - 127.

[5] 刘涛, 史秋洁, 王雨, 等. 中国城乡建设占用耕地的时空格局及形成机制[J] . 地理研究, 2018, 37(8): 1609 -1623.

[6] 杨文杰, 刘丹, 巩前文. 2001—2016年耕地非农化过程中农业生态服务价值损失估算及其省域差异[J] . 经济地理, 2019, 39(3): 201 - 209.

[7] 谭荣, 曲福田. 中国农地非农化与农地资源保护:从两难到双赢[J] . 管理世界, 2006(12): 50 - 59,66.

[8] 王磊, 刘逢媛, 李双成, 等. 耕地非农化格局的演变及其影响因子分析——以京津冀都市圈为例[J] . 中国土地科学, 2008, 22(1): 32 - 38.

[9] 刘丽军, 宋敏, 屈宝香. 中国耕地非农化的区域差异及其收敛性[J] . 资源科学, 2009, 31(1): 116 - 122.

[10] 张孝宇, 张安录. 武汉市耕地非农化的空间自相关分析[J] . 长江流域资源与环境, 2015, 24(5): 781 - 788.

[11] 张孝宇, 谢新朋, 张安录. 武汉市耕地非农化的空间非均衡发展与空间扩散路径分析[J] . 自然资源学报,2014, 29(10): 1649 - 1659.

[12] 任平, 吴涛, 周介铭. 耕地非农化的空间过程与扩散路径研究——以成都市龙泉驿区为例[J] . 中国土地科学,2015, 29(12): 68 - 73,94.

[13] 厉芳婷, 张过, 石婷婷, 等. 耕地“非农化”遥感解译样本分类体系及应用[J] . 农业工程学报, 2022, 38(15):297 - 304.

[14] 李刚, 宁晓刚, 张翰超, 等. “三调”成果数据引导的耕地“非农化”遥感监测[J] . 测绘科学, 2022, 47(7):149 - 159.

[15] 袁晓妮, 鲁春阳, 吕开云, 等. 我国耕地非农化研究进展及展望[J] . 中国农业资源与区划, 2019, 40(1): 128 -133.

[16] USTAOGLU E, WILLIAMS B. Determinants of urban expansion and agricultural land conversion in 25 EU countries[J] . Environmental Management, 2017, 60: 717 -746.

[17] QIU F, LALIBERTé L, SWALLOW B. Impacts of fragmentation and neighbor influences on farmland conversion: a case study of the Edmonton-Calgary Corridor, Canada[J] . Land Use Policy, 2015, 48:482 - 494.

[18] LI H H, SONG W. Spatial transformation of changes in global cultivated land[J] . Science of the Total Environment, 2023, 859. doi: 10.1016/j.scitotenv.2022.160194.

[19] CHEN Y, WANG S Y, WANG Y H. Spatiotemporal evolution of cultivated land non-agriculturalization and its drivers in typical areas of Southwest China from 2000 to 2020[J] . Remote Sensing, 2022, 14(13). doi: 10.3390/rs14133211.

[20] 宋敏, 王登娜. 省域农地城市流转规模及其影响因素作用的空间异质性研究[J] . 中国人口·资源与环境,2018, 28(1): 54 - 62.

[21] 杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J] . 管理世界, 2017(6): 155 - 167.

[22] WU B, LI R R, HUANG B. A geographically and temporally weighted autoregressive model with application to housing prices[J] . International Journal of Geographical Information Science, 2014, 28(5): 1186 - 1204.

[23] 卢新海, 崔海莹, 柯善淦, 等. 湖北省耕地利用绿色转型与粮食全要素生产率的耦合协调及其驱动机制研究[J] .中国土地科学, 2022, 36(8): 75 - 84.

[24] 杜运周, 李佳馨, 刘秋辰, 等. 复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J] . 管理世界,2021, 37(3): 180 - 197.

[25] QU S J, HU S G, LI W D, et al. Interaction between urban land expansion and land use policy: an analysis using the DPSIR framework[J] . Land Use Policy, 2020, 99. doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104856.

[26] 陈丹玲, 胡文伯, 卢新海, 等. 城市新增建设用地扩张影响机制:基于PSR框架的组态分析[J] . 中国土地科学,2022, 36(7): 85 - 93.

[27] 王健, 彭山桂, 王鹏, 等. 中国城市新增建设用地扩张:基于策略互动视角分析[J] . 中国土地科学, 2019, 33(10): 39 - 47.

[28] 赵小风, 刘梦丽, 王柏源. 基于地理探测器的城市建设用地规模时空差异及影响因素分析[J] . 中国土地科学,2018, 32(5): 29 - 35.

[29] 刘庆, 陈利根, 张凤荣. 中国1986年至2006年耕地非农化数量与经济发展关系的计量分析[J] . 资源科学,2009, 31(5): 787 - 793.

[30] 程开明, 于静涵. 中国城市土地供给错配:特征事实及对全要素生产率的影响效应[J] . 中国土地科学, 2022,36(8): 43 - 54.

[31] 丰雷, 张清勇. 20世纪90年代中后期以来的征地制度变迁——兼论1998年《土地管理法》修订的影响[J] . 公共管理与政策评论, 2020, 9(3): 29 - 48.

[32] NING Y. Combining formal controls and trust to improve dwelling fit-out project performance: a configurational analysis[J] . International Journal of Project Management, 2017, 35(7): 1238 - 1252.

[33] FURNARI S, CRILLY D, MISANGYI V F, et al. Capturing causal complexity: heuristics for configurational theorizing[J] . Academy of Management Review, 2021, 46(74): 778 -799.

Spatial-temporal Pattern Evolution of Cultivated Land Conversion and Its Driving Factors: A Twofold Perspectives of Impact Analysis and Configuration Analysis

WANG Quanxi1, SONG Ge1,2, SUI Hongjun1

(1. School of Humanities and Law, Northeast University, Shenyang 110169, China; 2. Key Laboratory of Land Protection and Use, Department of Natural Resources of Liaoning Province, Shenyang 110169, China)

Abstract: The purpose of this study is to investigate the spatial-temporal characteristics of cultivated land conversion in China and its multiple interactive effects and the complex influencing mechanism exerted by pressure, state and response(PSR) factors. The research methods included impact analysis based on multiple linear regression model and spatialtemporal geographically weighted regression (GTWR) model, and configuration analysis based on fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA). The results show that: 1) from 2004 to 2020, the overall cultivated land conversion area in China showed a fluctuating and increasing characteristic. The cultivated land conversion was characterized by an increasing trend from eastern to western China, a gradually decreasing trend from small to large cities and spatial pattern diffused from eastern regions to mid-western regions. 2) The influence of socio-economic driving factors on the cultivated land conversion reflected obvious spatial and temporal heterogeneity, among which population urbanization, land urbanization and industrial structure were universal drivers. 3)The single factor of PSR did not constitute a necessary condition to influence cultivated land conversion. The synergistic effects of different factor configurations lead to cultivated land conversion in different regions, but the roles and positions of the key factors and auxiliary factors can change in different configurations. In conclusion, cultivated land conversion is mainly affected by the interaction and configuration effects of regional economic, social development and resource endowment. It is recommended that local government should focus on the adaptation relationship of multiple conditions of PSR in different configuration paths when formulating regulation and management policies, and strengthen the spatial planning control of cultivated land occupied by urban construction.

Key words: cultivated land conversion; spatial-temporal pattern; socioeconomic driving factors; spatial heterogeneity; configuration effect

(本文責编:陈美景)

①34个县级市包括省(自治区)直辖县级市和地区(自治州、盟)管辖的县级市。

②四大地区划分按照国家统计局2011年发布《东西中部和东北地区划分方法》:东部10省(市)包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部6省包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南;西部12省(区、市)包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆;东北3省包括辽宁、吉林和黑龙江。

①2014年11月20日,国务院发布《关于调整城市规模划分标准的通知》,按城区常住人口数量将城市划分为超大城市(1000万以上)、特大城市(500万~ 1000万)、大城市(100万~500万)、中等城市(50万~100万)和小城市(50万以下)5类,本文以城区常住人口为标准,将330个市级单元划分为特大超大城市、大城市、中等城市和小城市4类型城市。