容量保证通气模式在早产儿呼吸窘迫综合征中的应用效果

周秋香,唐国熙,杨永煌,郑建敏

福建省莆田市第一医院 (福建莆田 351100)

呼吸窘迫综合征是一种临床较为常见的早产儿并发症。患儿若未得到及时有效的救治,随着呼吸困难症状的加重,其生存率会不断降低。机械通气是目前临床治疗该病的重要方法,可有效改善患儿呼吸困难的症状,但若通气模式选择不当,可对患儿机体功能造成一定的损伤,影响其预后[1]。压力控制通气模式和容量保证通气模式是临床较为常见的两种机械通气方案。其中,压力控制通气模式的通气压力较为稳定,可在一定程度上降低气压伤发生的风险,但由于早产儿气道的阻力和顺应性会在短时间内发生较大的变化,进而可导致潮气量不断增加,增加容量伤的发生率[2];而容量保证通气模式可有效弥补压力控制通气模式的不足,通过调节吸气峰压的方式,预设合适的潮气量,进而确保机械通气治疗期间,潮气量处于相对稳定的状态,降低患儿容量伤发生风险[3]。基于此,本研究旨在进一步探讨容量保证通气模式在早产儿呼吸窘迫综合征患儿中的应用效果及安全性,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年2月至2021年2月我院收治的80例呼吸窘迫综合征早产儿为研究对象,根据机械通气模式的不同将患儿分为对照组与观察组,各40例。对照组男22例,女18例;胎龄28~31周,平均(29.63±0.75)周;出生体质量1 500~2 400 g,平均(1 963.25±173.55)g。观察组男21例,女19例;胎龄28~31周,平均(29.68±0.79)周;出生体质量1 500~2 400 g,平均(1 963.33±173.64)g。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理委员会审核批准,家属知情同意。

纳入标准:符合《儿科学》(第9版)[4]中早产儿呼吸窘迫综合征的相关诊断标准;胎龄≤32周,出生体质量≤1 500 g;出生后72 h内必须接受机械通气治疗。排除标准:合并先天性心脏病、代谢性疾病、先天畸形、胎粪吸入综合征、败血症等疾病;围生期出现重度窒息情况;接受机械通气治疗期间,气管导管漏气程度超过30%;治疗期间需转换为高频振荡机械通气模式;气管拔管失败,需二次插管上机。

1.2 方法

两组均采用常规治疗措施,即出生后12 h内,经气管滴入100 mg/kg注射用牛肺表面活性剂(华润双鹤药业股份有限公司,国药准字H20052128,规格:70 mg);同时用呼吸机(南京晨伟医疗设备有限公司,型号:CWH-2020)对两组进行机械通气治疗;初始模式均为同步间歇正压通气,将吸气时间设置在0.3~0.4 S,呼吸频率控制在50~60次/min,吸气峰压≤25 cmH2O,呼气末正压控制在5~7 cmH2O,呼气流速控制在8~10 L/min。

两组进入撤机阶段后,对照组转换为压力控制通气模式,直至成功拔管撤机;设置最低吸气峰压,将潮气量维持在4~5 ml/kg之间;设置最低吸入氧浓度,将脉搏氧饱和度维持在90%~95%。

观察组转换为容量保证机械通气模式,直至成功拔管撤机;根据患儿出生体质量设置潮气量,如超过1 000 g,则设置为4 ml/kg;如在800~1 000 g之间,则设置为5 ml/kg;将25 cmH2O设置为吸气峰压报警上限,设置最低吸入氧浓度,将脉搏氧饱和度维持在90%~95%。

两组均需根据动脉血气指标调整呼吸机参数,确保以最低呼吸机参数将患儿动脉血气指标维持在正常范围内,即酸碱度为7.25~7.40,二氧化碳分压为40~50 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),氧分压为50~70 mmHg;当患儿吸入氧浓度下降至0.3,吸气峰压下降至15 cmH2O,呼气末正压下降至5 cmH2O,且动脉血气指标维持在正常范围内时,可考虑进入撤机阶段。

拔除气管插管指征:当患儿吸入氧浓度逐渐下降至0.3,平均气道压逐渐下降至8 cmH2O,且能维持8 h以上无呼吸费力情况,动脉血气指标维持在正常范围内,则可拔除气管导管,并更换为经鼻间歇正压通气;同时,可根据患儿实际情况逐渐转变为持续气道正压通气,以高流量鼻导管进行吸氧;最后,逐渐停氧。

1.3 评价指标

(1)比较两组气管拔除前呼吸机参数,包括平均气道压及吸入氧浓度。(2)比较两组气管拔除前动脉血气指标,包括酸碱度、二氧化碳分压及氧分压。(3)比较两组并发症发生情况,包括气胸、支气管肺发育不良(broncho pulmonory dysplasia,BPD)、早产儿视网膜病变(retinopathy of prematurity,ROP)、新生儿坏死性小肠结肠炎(necrotizing enterocolitis of newborn,NEC)及呼吸机相关性肺炎(ventilator associated pneumonia,VAP)等。(4)比较两组病死率。

1.4 统计学处理

2 结果

2.1 气管拔除前呼吸机参数及动脉血气指标

观察组平均气道压低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组吸入氧浓度、酸碱度、二氧化碳分压及氧分压比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组气管拔除前呼吸机参数及动脉血气指标比较

2.2 并发症发生情况及病死率

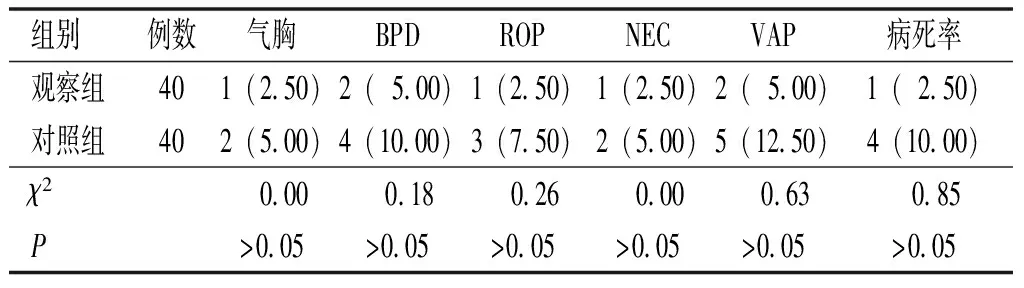

两组气胸、BPD、ROP、NEC、VAP发生率及病死率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 两组并发症发生率及病死率比较[例(%)]

3 讨论

早产儿呼吸窘迫综合征的发病原因为患儿肺泡表面的活性物质缺乏,导致肺泡塌陷,诱发呼吸困难等症状。早产儿呼吸窘迫综合征可在短时间内出现吐沫、呻吟、呼吸困难等症状,严重危及其生命安全,故临床提倡应尽快使用外源性肺表面活性物质及机械通气疗法对患儿进行治疗[5-6]。近年来,临床对机械通气的研究不断深入,有研究人员发现,该治疗方式可挽救早产呼吸窘迫综合征患儿的生命,但在治疗过程中不同的通气模式可在一定程度上增加患儿呼吸机相关性肺损伤的发生风险[7]。

目前,在机械通气治疗中,压力控制通气模式较为常见,可有效改善患儿的自主呼吸功能,但通气效果会受到气道阻力、呼吸频率、肺泡顺应性等因素的影响;容量保证通气模式是临床较为常见的肺保护性通气手段,可弥补压力控制通气模式的不足,有效减轻呼吸机相关性肺损伤,保证患儿在机械通气治疗中的通气效果[8]。本研究结果显示,观察组平均气道压明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组吸入氧浓度、酸碱度、二氧化碳分压及氧分压比较,差异无统计学意义(P>0.05)。该结果表明容量保证通气模式可有效降低早产呼吸窘迫综合征患儿的平均气道压,稳定其动脉血气指标。其原因为,容量保证通气模式可提高患儿肺顺应性,自动调节其在机械通气治疗过程中的送气流速,不断延长其吸气时间,当其目标潮气量达到合理范围时,再根据设定的压力上限值调节吸气峰压,从而可使整个机械通气过程更为平缓、稳定,改善患儿脑氧合,降低平均气道压,稳定动脉血气[9-10]。本研究结果显示,两组气胸、BPD、ROP、NEC、VAP发生率及病死率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。可知,容量保证通气模式在早产呼吸窘迫综合征患儿中具有一定的安全性。其原因为,容量保证通气模式具有定时、限压、持续气流、容量控制等优点,可充分应用最低的气道压力,维持潮气量的稳定,进而降可低患儿容量伤和压力伤等并发症的发生风险,改善预后[11-12]。此外,容量保证通气模式还可根据患儿实际情况设定目标潮气量,并进行实时监测,以确保预设的潮气量与实际潮气量相符,从而减少患儿呼吸机相关性肺损伤发生率,保障其治疗安全。

综上所述,容量保证机械通气模式在早产儿呼吸窘迫综合征患儿中的应用效果确切,且具有一定的安全性,可显著降低患儿平均气道压。