广义修辞学视域下冰心《燃灯者》中译文的修辞建构与当代意义

林佩璇

(福建师范大学 外国语学院,泉州 350009)

一、引言

冰心不仅是中国现当代著名的作家、诗人和社会活动家,亦是成果丰硕的翻译家。冰心最早的翻译实践可追溯到1920年,当时为了筹款救灾,她与所在大学的学生会同学一道将比利时作家莫里斯·梅德林克写的《青鸟》剧本从英文译为汉语,并参与了演出。[1]其收官译作《燃灯者》则完成于1981年,前后跨度61年,从桃李芳华到耄耋之年,冰心将一生最绚丽的年华献给了中国翻译事业。在半个多世纪的翻译实践中,她先后翻译源自9个国家(包括比利时、黎巴嫩、印度、美国、加纳、朝鲜、尼泊尔、阿尔巴尼亚、中国)的37部作品,体裁有诗歌、词、散文诗、小说、诗剧(戏剧)、民间故事、书信、历史著作等8种。

译作是研究者审视翻译家思想的主要渠道。上个世纪末以来,国内学术界开始关注冰心的翻译理论与实践,目前为止已有近百篇相关学术论文见刊,其中25篇以单一译作为研究对象探讨冰心翻译成就,所选译作中以《吉檀迦利》最为高频,其次为《先知》《沙与沫》《园丁集》与《喀布尔人》,以《燃灯者》中译文为研究对象的论文极少。《燃灯者》对于冰心以及中国翻译史而言,皆是不一样的翻译存在,它是冰心的最后一部译作,也是第一部在中国出版的马耳他文学译著。冰心在译文中成功反映布蒂吉格对“灯”“光”的追求与崇敬,体现了中国古代“文如其人”的哲思,也契合广义修辞学对于“修辞参与人的精神建构”的论断。笔者将于下文梳理冰心《燃灯者》汉译本核心词“light”的多样化译文与圆周句的高频启用,并阐释生成这些翻译现象的内在动因和社会意义。

二、翻译与修辞(建构)的密切关联

21世纪初以来,中西方修辞学界将翻译纳入其研究对象,2001年谭学纯教授《广义修辞学》一书由安徽教育出版社出版,引起全国语言学界热议。他开宗明义地提出,“人是语言的动物,更是修辞的动物”[2],并提出其话语修辞建构理论。他首先将话语修辞活动看作是“一个双向互动、立体建构的多层级框架,是两个主体(表达者/接受者)的双向交流行为在三个层面的展开”[3],并指出“三个层面”分别是:

第一层面——修辞作为话语建构方式:修辞技巧

第二层面——修辞作为文本建构方式:修辞诗学

第三层面——修辞参与人的精神建构:修辞哲学[4]

翻译是基于语言转换而成的交际活动,翻译与修辞的姻亲关系也毫无疑义。与此前广义修辞学对翻译与修辞关系的隐性呈现相比,2009年西方著名学者Claudia Carlos 在世界顶级修辞期刊Rhetoric Review 发表题为《翻译即修辞》的论文。受其启发与影响,陈小慰在《翻译与修辞新论》引入代表修辞思想当代发展的新修辞理论,从建构性的视角研究翻译理论与实践问题,改变翻译探讨中对修辞的传统观念,重新认识修辞对翻译的作用和启发价值,建立以受众为中心的翻译修辞观。[5]刘亚猛则明确指出,修辞与翻译的交集是一个亟待引起重视的课题,修辞是翻译思想的观念母体,以此探讨修辞和翻译在两种学科话语中的互动关系。[6]此后国内修辞界学者纷纷介入“翻译与修辞”这一学术话题的探讨,翻译、话语与修辞之间的界限被打通,三者的学术空间都得以拓展。修辞理论的介入使得翻译作品的解析寓意深刻、内容丰富。

三、 广义修辞学视角下《燃灯者》中译文修辞建构分析

基于广义修辞学的话语修辞建构理论,通过分别梳理冰心《燃灯者》汉译本核心词“light”的多样化译文及其对译本的话语建构,诗行间启用圆周句所达成的诗歌化文本建构,以及文本内“灯”意象与文本外译者、读者生命诉求的呼应而达成的精神层面建构,进而探讨冰心《燃灯者》汉译实践的当代意义。

《燃灯者》[7](TheLamplighter[8])全集由58首小诗构成,作者为马耳他共和国第二任总统安东尼·布蒂吉格。《燃灯者》原文为马耳他文,后由马耳他著名小说家和剧作家佛朗西斯·埃贝赤尔译成英文。1978年耿飙同志率领我国政府代表团访问马耳他,布蒂吉格总统以此诗集的英译本作为礼物相赠于中国政府代表团。耿飙同志带回国后,请冰心将这本诗集译成中文。[9]

(一)《燃灯者》汉译本核心词“light”及其对译本的话语建构

诗集《燃灯者》的英文原文“The Lamplighter”中 “lamplighter”为复合名词,由“lamp”(灯)与“lighter”(点火人)合并而成。虽然诗集各小诗标题包罗万象,有涉及大自然物象的《泉水》《珍珠》《秋叶》;有与人文景观相关的《维纳斯的神殿》《康斯坦茨湖》;更有触及人生感悟的篇名,如《致欢乐》《叹息》等。标题内容看似松散,却不影响“lamp”(灯)与“light”(火)成为诗集的核心词。正如王央乐将此诗集比喻为“驱除黑暗,给人以无限希望的燃灯者的优美歌声”[10]。实际上,布蒂吉格赋予核心词“lamp”与“light”象征意义,通过不同小诗潜隐诉说作者争取民族独立解放、热爱故土的深厚情怀。

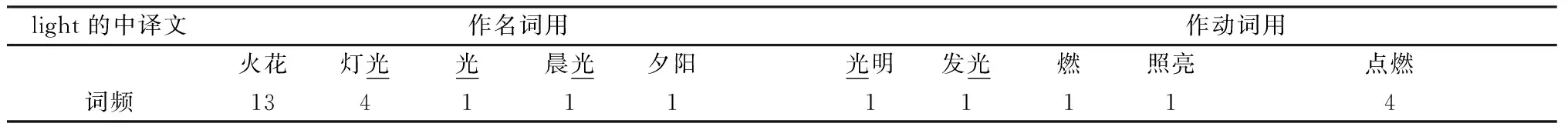

排查诗集的高频词,可发现核心词“light”的译文出现多样化修辞微调。“light”既可作名词,意为“灯”或“光”,亦可作动词,意为“点(燃)”。这两种词性在《燃灯者》汉译本皆有出现。“light”在源文本中词频为28次,其中21次为名词,7次为动词。具体译文及词频分布见表1:

表1 “light”于冰心《燃灯者》汉译本中的中译文及词频

作名词用的“light”,在普通译文语境中译为“光”实为常见且贴切,而冰心《燃灯者》译文中却出现多种修辞微调,分别走向“火光”“灯光”“光”“晨光”“夕阳”“光明”等译文。可见,冰心在译诗过程中不满足于普通意义层面的语义传递,取而代之的是结合上下文语义,通过添加修饰语或转义表达的方式将“light(光)”一词的语义进行具体化修辞处理,“光”得以具象化的同时,也更为贴切,生动。且看来自《黎明》一诗的“晨光”一例,行文如下 :

例1.

原文:

Dawn breaks

The sea is blossoming

A beam oflightblooms

upon a red cloud...[11]

译文:

天光破晓。

大海开放着浪花。

一道晨光照亮了一朵红云。[12]

“A beam of light blooms upon a red cloud...”直译为“一道光照亮了一朵红云”也完全可行,冰心将“light”的译文转换为“晨光”,则更准确、生动,和“Dawn breaks”呼应,明确诗文所描写的早晨的意象,使读者更容易联想到实际的情境。

至于“夕阳”与“光明”等译文的生成,则更多来自上下文的暗示。

前者来自诗歌TheShepherd(《牧羊人》),原文如下:

例2.

When I was a small boy

in my native village

I used to see in the fallow fields

an old kindly shepherd

grazing his flock

in theevening light.[13]

译文:

当我还是个孩子的时候

在我故乡的村子里

我曾看到在休耕的田野上

有一个慈祥的老牧人

在夕阳中放牧。[14]

“evening light”按字面可直译为“夜晚的光”,冰心根据上下文“一位善良的牧羊人正在放牧”的情形,合理推断出这里的“evening light”应为富有诗意的“夕阳”,此处译文合理还原原文图景,展现译者对上下文语义和语境的精确把握,同时赋予译文诗歌化色彩。

作为动词的“light”在冰心译文中分别走向“燃”“点燃”“发光的”“照亮”等译文,前两者比“点”更具文学性意味,后两者的语义生成更多由于顺应上下文的语义承接。来看作为动词的“light”在TheLamp(《灯》)一诗中如何转化为“照亮”:

例3.

原文:

The Lamp

Said the sun:“I'm about to sink and vanish;

oh! who willlight this worldwhen I go,who?”

All mouths kept shut; only the lamp spoke:“Sun,

don't be afraid,I'll shine instead of you! ”[15]

译文:

灯

太阳说:“我将要下沉,消失了;

啊,我走了有谁来照亮这世界呢?有谁呢?”

谁都没有开口;只有灯说了话:

“太阳,不要害怕,我会替你发光!”[16]

上文“light this world”从字面上可译为“点燃这个世界”,但若考虑上一诗行的主语“太阳”及其两者之间潜在的搭配关系,“light”译为“照亮”更符合上下文的需要,想必冰心翻译此处译文时也有这方面考虑。此外,“light”的译文同时受到宾语“world”(世界)的规约。显然,在中文表述中,“照亮世界”比“点燃世界”更具合理性。从此例“照亮世界”译文可见,冰心在翻译过程中关注核心词的语义定夺,其中关涉上下文、搭配以及中文表述习惯等方面的考虑。

此外,IRemember(《我记得》)一诗中动词“light”到“发光的”的转承思路则更微妙,也更为大胆:

例4.

原文:

you asleep,I asleep,

and a dream of happiness

of joy and delight'

of lightand shimmer

of good fortune and peace

without end![17]

译文:

你睡,我也睡,

做一个没有止境的幸福的

欢乐和喜悦的

发光和闪亮的

幸运和安宁的梦![18]

以上译例展现布蒂吉格在《燃灯者》中对“light”一词的重视和灵活的词性运用,也体现作为译者的冰心对原著者创作宗旨的心领神会,以及启用多样化译文精准传达不同上下文语境中语义的能力和意识。这些翻译处理充分体现冰心的译文话语建构意识。她不满足于词语语义层面的译文传递,敢于跨越词性的束缚,完成词性间的转换和变通,更能根据上下文语境的需要,调整“light”一词的译文,使其朝不同向度延伸和转化,为诗集营造与“光”与“点燃”“照亮”等积极语汇相融通的语义场。这是译者有意识的修辞行为,在完成译文核心词汇的积极话语建构的同时,助力诗集主题的凸显。

(二)圆周句启用与译入语诗意化建构

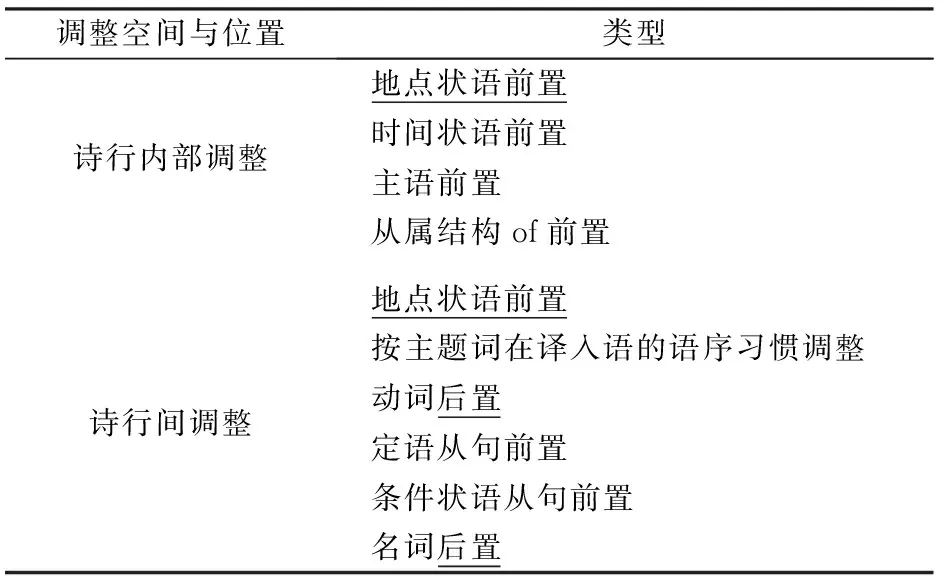

冰心在其《燃灯者》译文中不仅进行词汇层面有意识的修辞微调,还通过特定词块在译文中的规律性语序调整,完成圆周句等句式建构,达成译文的诗意化效果。这些调整常发生于地点状语、时间状语等词块上,现将这些规律性语序调整作如下归纳(见表2):

表2 冰心《燃灯者》汉译本特定词块在译文中的规律性语序调整

如上表所示,冰心在汉译过程中频繁启用语序调整技法,调整方式多样。单一诗行内部的调整以地点状语、时间状语、主语及从属结构of前置现象为主;诗行间语序调整的方式更为复杂,有地点状语、定语从句、条件状语前置以及动词和名词的后置。综合看来,前置的频率高于后置,其中以地点状语的位置调整最为典型,在单一诗行和诗行间均有出现。

潘文国曾提及“汉语(句子)的扩展方向一般是向左的,而英语(句子)的扩展方向一般是向右。”[19]添加地点状语是中英文句子主干扩充为完整句子的主要方式之一,中文句子通常将次主要信息,如时间状语、地点状语等片段置于主干结构之前,这与中文表述的句式结构及叙事方式有关,而英文句子构句按向右扩展规律进行,英文句子中的地点状语等次要信息往往以修饰语的方式出现于主干结构SVO之后。这是长期语用习惯凝定于中英文句子构句的表征。如下图公式所示:

英文:SVO+地点状语

中文:地点状语+SVO

冰心在《燃灯者》译文中将地点状语进行单一诗行或多诗行间的前置处理,实际上与译入语构句方式与习惯吻合,是亲译入语读者接受习惯的体现,也表现了冰心对中国读者感受的关注。以下三例分别是地点状语在单一诗行内和不同诗行间的规律性调整:

例5.(诗行内地点状语前置)

原文:

to light inside my heart

a lamp that eases

my sadness.[20]

译文:

在我心里点燃了

那盏减轻我的悲伤的小灯。[21]

例6.(跨越诗行的地点状语前置)

原文:

he lights for me

under the window

a small street-lamp

that alleviates the night's darkness.[22]

译文:

他替我在窗下

点燃了那消除夜晚黑暗的

小小的路灯。[23]

例7.(跨越诗行的地点状语前置)

原文:

until we stopped

unable to distinguish between fable and us six,

under the tamarisk on the sand by the river's bank.[24]

译文:

在那河岸沙滩上的怪柳树下

我们一直谈到再也

分辨不出哪些是寓言哪些是我们六个。[25]

上文例5中划线部分分别是原文与译文诗行中的状语。不难发现,冰心将动词“light”之后的地点状语“inside my heart”(在我心里)移至动词“light”之前,在单一诗行完成地点状语的前置处理。例6中调整规律一致,不一样的是,地点状语出现跨诗行调整。原本位于第二诗行的地点状语“under the window”(在窗下)被挪移到译文第一行的末尾。例7中地点状语前置的幅度更大,跨越三个诗行,位于原诗文第三行的“under the tamarisk on the sand by the river's bank”(在那河岸沙滩上的怪柳树下)被调整到译文的第一诗行。以上地点状语前置的修辞微调以及同类型语块的前置与后置,从不同程度促成译文句法结构的重新建构,译者通过句块顺序调整迎合了中文句子向左延伸的规律,使得译文诗行更符合译入语表达习惯,在中国读者看来更加顺畅。

事实上,以上地点状语在语序上的规律性前置与西方诗歌句法中常启用的一种特殊句型,即圆周句(periodic sentence)同构同用。圆周句属于正式书面语体中常用的句式,也称作掉尾句或左枝句。这种句子的使用源于古希腊语和拉丁语,是一种被普遍使用的修辞手法。[26]圆周句的语用效果在国内外语用学界皆得到一定关注。古希腊雄辩家伊索克拉底就以擅长使用圆周句而著称,亚里斯多德、柏拉图也是使用圆周句的高手。[27]孙生茂在《英语“ 圆周句” 的运用及其效果》一文中明确指出,圆周句结构在诗歌中可以烘托气氛、抒发丰富感情以强调诗的主题。[28]

冰心在诗行内部及诗行间游刃有余地进行规律性的词语及词块调整,建构适宜诗歌语境的圆周句的同时,构成诗意化的诗歌话轮,完成诗歌文本相对独立的叙事片段,某种程度上完成其译文独有的文本层面修辞建构方式。这些修辞处理一方面展示了冰心对中英文句法习惯的熟悉度和灵活的转换能力,另一方面也体现了她通过不同幅度语序调整等微观手段完成诗歌化文本建构上所付出的努力。这类修辞建构显然是译者有意识的修辞行为,它们既有效地提升译文接受度,是冰心翻译观的“亲读者”倾向的实践践行,也助力译文的美感生成和诗意化建构。

(三)“灯”意象与作者、译者精神建构及融通

“修辞参与人的精神建构”被广义修辞学视为最高层次的修辞建构。正如广义修辞学所言,“人的语言世界的外延就是人的认识世界的外延。”[29]《燃灯者》汉译本极好地诠释了译者精神建构对其在译本中有意识地采用特殊话语手段美化及提升译文效度上的积极意义。这三者之间是彼此相通、互相作用的。“灯”不仅是《燃灯者》诗集的核心词,也是作者内心诉求的外在反映,更是维系作者与译者精神建构的重要链条,它们助力《燃灯者》文本内外不同人群的精神建构和思想融通,最终使译文得以生动呈现。

《燃灯者》的创作者布蒂吉格不仅是位诗人,还是马耳他杰出的政治活动家,《燃灯者》的创作主旨很特别,他“写出了马耳他美丽的自然,芬芳的花朵,写出了人民的痛苦,对自由的渴望,也写出了诗人自己忧国忧民的深沉感情。……字里行间仿佛都能听得到这位燃起明灯,驱除黑暗,给人以无限希望的燃灯者的优美歌声。”[30]《燃灯者》中的“灯”意象作为特殊介质,帮助诗集传递作者倡扬的自由和民主思想,表达对当时处于水深火热困境的马耳他人民的同情,也表达作者致力于将马耳他建造成一个有信仰的文化强国的愿望。

这一介质以及相关情愫恰恰与冰心译创生涯的主旋律相吻合。这是冰心于耄耋之年毅然接下《燃灯者》翻译任务的一大缘由,也是冰心成功译介《燃灯者》的一大要素。童年时期的冰心跟随时任烟台海军学校校长的父亲谢葆璋生活于烟台,看着父亲为了国人不被西方列强凌辱,积极发展中国海军事业,冰心感同身受,从小立志成为一名“灯塔守”。她曾在散文《往事》中借着与父亲的对话诠释她对“灯塔守”的理解,以及她想成为一名“灯塔守”的热忱愿望。在她眼里,“看灯塔是一种最伟大,最高尚,而又最有诗意的生活……”[31]她深深地敬佩无私伟大的“灯塔守”,因为他们总给航行中的人们以希望、指引和力量。冰心热爱“灯塔守”的同时,也努力将自己塑造成现代生活中名符其实的“灯塔守”,为苦难深重的民众指明前进的道路。因而,“灯塔守”成为冰心的初心所向和一生的坚守。在半个多世纪的文学创作与翻译中,这一信念支持着她完成一部又一部小说、散文和译著。

也正是冰心一直以来对于“灯塔守”,对于光明、正义的执念,使得她快速参透布蒂吉格诗歌中思想精髓以及潜藏的写作目的成为可能。虽然她与布蒂吉格语言不通,也无直接的交流,却有着相似的精神建构——共同的反帝及爱民情愫,这种深层思想在冰心与布蒂吉格的精神世界搭起一座无形的桥梁。诗行语义通过这座桥畅通无阻地交流,最终生成了流畅、感人的译文。

据其小女儿北京外国语大学吴青教授讲述,冰心先生因译此书而中风,之后很长时间卧床不起,无法正常生活、创作。或许很多人不理解冰心的此行此举,对于从事20多年冰心翻译研究的笔者而言,确能理解其中缘由。作为中国近现代著名的女性文学家、翻译家,冰心是兼具柔性外表与刚性气质的文人。作为一生默默为国家做贡献的爱国作家和翻译家,冰心内心始终怀揣这样一份希冀:将她的初心与情怀通过诗歌译文传递给更多中国读者,激发国人的爱国热情与国际主义精神。她一生秉持“灯塔守”的初心,执着地赋予全世界人民,特别是苦难深重的民族以深切的爱,这是她一生的“执念”,也是她潜心写作、翻译的内在源动力。在我看来,冰心虽然因此落下疾病,但她定是无怨无悔、倍感欣慰的,因为这次特殊的翻译经历再次践行她成为“灯塔守”的初心以及她奉为一生信条的追求,同时也成就其创作与翻译的主旋律,成为其精神建构的重要组成部分。也正是如此特定的精神建构,促使《燃灯者》汉译本出现多样化出彩的话语建构与文本建构。

《燃灯者》中“灯”意象及其联想意义是维系作者与译者的重要链条,也成功促成作者、译者精神层面感情共鸣的基础。“灯”意象及其隐含的主旨意义助力《燃灯者》译文完成文本内外群体的精神建构和思想融通。在这种精神的力撑下,马耳他、中国及更多致力于反帝反封建斗争的国家与民众联合起来,通过翻译作品的传播将这种斗志传递到译本能够触及的每个角落,具备崇高的社会意义和哲学意义。

四、冰心《燃灯者》汉译实践的当代意义

与冰心汉译尼姆·威尔士的诗歌OldPeiking(《古老的北京》)一样,爱国情愫和红色情结潜藏于冰心的许多翻译实践。《燃灯者》译事亦是其中一个典型事例。从其《燃灯者》汉译过程,我们能感受到冰心启用的多类型、多层面修辞微调的当代意义。

首先,冰心通过翻译活动打通中国与第三世界受压迫民族的情感联系。《燃灯者》的作者布蒂吉格通过组诗彰显的爱国、抗击帝国主义、争取民族独立解放的主题,这是千百年来被压迫民族的共同心声,冰心勇于承担此次翻译实践即对这种精神无声的支持。凡是阅读此作品的读者也将被这种思想感情所感染,并将这种思想情感代代相传。当今世界,中国的软实力不断加强,傲然屹立于世界民族之林,但仍时常受到资本主义国家的隐形侵略,诸如《燃灯者》汉译的实践行为将激励我们更加积极、勇敢地投入民族自建、自强事业中。

其次,通过翻译正向、积极主题的作品,冰心无疑成为同时代作家、翻译家的标杆和榜样,她的榜样力量将伴随着译作读者群体的扩大得到不断延续。在这一影响下,近现代及当代译者群体中将有更多文人志士积极投入到正向国际传播队伍中。

再次,冰心《燃灯者》翻译实践从另一侧面呼应了习近平总书记“讲好中国故事”的倡议。她的翻译实践告诉我们,讲好中国故事需要启用“翻译”作为利器,讲好国际故事亦如此,选择积极向上的国际故事,以翻译为载体进行传播,将积极向上的故事以翻译媒介形式传递给世界各地民众,有效激发不同国家民众心里的民族激情,团结世界人民朝着人类命运共同体的目标进发,使文学作品的生命力得以赓续。

五、小结

综上,冰心于《燃灯者》汉译实践中展现的词汇和句法上的修辞建构皆属于有意识修辞行为。无论是核心词汉译文多样化而达成的译本话语建构,还是圆周句在句式层面的启用,都围绕着“灯”展开,最终亦指向“灯”在作者、译者与读者精神世界中的融通与建构。这些修辞建构的源动力在于冰心是一位爱国爱民、忧国忧民的译者,她的精神建构中潜藏着至高的人性追求,愿为“灯塔守”,启蒙大众,为中国人民指引前进之路,这些精神建构最终化为她恒定的翻译目的,反过来驱动其翻译实践的各种技巧运用。《燃灯者》译文中各类积极的翻译改写及不同层面修辞建构也洋溢着中国当代杰出女性翻译家对中国人民的尊重和热爱,对推进中国与亚非拉国家友谊的希冀,以及英勇对抗帝国主义的热忱与信心。我们细读冰心《燃灯者》中译文,不仅能欣赏到凝练诗行中蕴藏的优美韵律,感受译文词语带给我们的修辞美感,更能感知译者竭力呼吁全世界被压迫民族联合起来,冲出黑暗牢笼,追求光明的决心。这是冰心先生译此作的初衷和意图,也是这部翻译作品当代价值之所在。她的翻译情怀将激励新时代翻译者以崇高的使命感投入新时期的翻译事业中,为讲好中国故事,实现中华民族伟大复兴奉献自己一份心力。