成渝地区双城经济圈生态环境协同治理研究

刘 姝 窦清华

(1.中共宜宾市委党校/宜宾行政学院 法学教研室,四川 宜宾 644000;2. 中共宜宾市委党校/宜宾行政学院 党史党建教研室,四川 宜宾 644000)

2020年1月,习近平总书记在中央财经委员会第六次会议指出,“推动成渝地区双城经济圈建设,有利于在西部形成高质量发展的重要增长极”,同时将“加强生态环境保护”作为其七大重点任务予以协同推进,强调“要进一步强化成渝地区双城经济圈生态环境保护”,赋予了成渝地区高质量绿色发展的更大责任和重要机遇。为进一步筑牢长江上游生态屏障,川渝两地印发《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》,强调牢固树立成渝地区一体化发展理念,加强成渝地区生态环境保护协作,加强污染跨界协同治理,探索绿色转型发展新路径,这对推进两地生态共建、环境共保,建设美丽中国先行区具有重要意义。

一、问题提出与文献回顾

(一)问题提出

作为长江上游重要的绿色生态屏障区和水源涵养地,成渝地区不仅是我国西部大开发和长江经济带建设的重要战略支撑,也是国家“两屏三带”①生态安全屏障的关键区域。[1]成渝地区地理区位相邻,自然生物资源丰富,其生态环境蕴含着大气、水文、土壤、山脉等子系统。更为重要的是,这些系统不受人为的行政区划的限制,彼此之间已形成为一个共生共荣的有机整体。成渝地区的国土面积占全国总面积的1.9%,承载了全国6.85%的常住人口[2],人口密度及分布呈现出两核突出,即盆地中间较高而盆地四周低的特征,一定程度上挤压了区域的环境容量和生态承载空间。此外,成渝地区经济发展的不均衡、独特的地形和地貌等因素相互作用产生的结构性放大效应,引发了跨区域的生态环境问题。成渝地区的生态环境正面临着环境容量和生态空间有限、跨界河流污染、生态系统脆弱、环境治理存在壁垒阻滞及区域生态环境治理能力不均等困境。生态环境问题自身的复杂性、衍生的区域性、治理手段上的综合性、影响结果的外溢性,这些因素决定了成渝地区生态环境问题的解决不仅需要国家全局的顶层设计,更需要川渝两地的协同推进。

(二)文献综述

面对日益严重的区域生态环境问题,学者分别围绕区域生态环境协同治理的原因、治理结构及其制约因素、有效治理的实践路径等方面开展了大量研究。一是对协同推进生态环境治理原因的研究。有学者指出当前行政区划的分割性、封闭性与生态环境问题的综合性、整体性之间的矛盾[3],整体性环境治理交易成本的最小化[4]等是推动生态环境协同治理的重要原因。二是对区域生态环境协同治理结构及其制约因素开展研究。锁利铭等通过对协同治理不同的结构要素和网络特征展开比较分析,认为存在牵头型、联席型和互助型三种不同的协同组织形式[5]。司林波等通过构建动力—结构—过程分析框架,对三大国家生态治理重点区域的动力源流、承载场域及协同过程展开分析,提出了等级权威模式、府际协商模式和运动式等三种治理模式[6]。而治理主体权力条块分割与政策执行钝化、市场主体弱化与公众参与不足、生态环境责任界定模糊与监督机制缺位是制约协同治理的主要因素[7]。三是通过分析当前推动区域生态环境协同治理的具体实践提出相应的优化路径。洪传春等从分析京津冀生态产品供给的合作机制出发,提出要着力构建以“政府为基础,市场为中坚,民众自愿为补充”的生态产品供给多元机制,从而缓解生态产品供给与区域行政分裂的矛盾[8]。牟永福通过对河北省“京津冀生态环境支撑区”功能定位分析,强调应积极构建区域生态环境四大支撑体系,即环境支撑、制度支撑、产业支撑以及文化支撑体系,从而加速京津冀生态文明建设一体化进程[9]。孟庆瑜从法治协同角度对京津冀地区生态环境协同治理的现状与问题展开分析,提出要探索建立生态环境协同立法机制、加强联合执法、优化环境诉讼司法程序,构建跨行政区环境资源法治协同体系[10]。司林波从制度性集体行动理论视角,构建了黄河流域生态协同保护的集体行动分析框架,提出要进一步深化流域协同,完善协调管理机制和横向生态补偿机制,健全复合型合作机制等[11]。

在国家区域协调发展战略的驱动、激励以及跨行政区域日益严峻的生态环境重压下,学界对区域生态环境协同治理问题给予了充分关注。尤其是随着京津冀、长三角、粤港澳等重大区域发展战略的提出,关于区域经济发展和跨区域污染防治的相关研究成果呈“井喷式”发展,为本文提供了丰富的研究资料。相对而言,成渝地区双城经济圈领域的生态环境协同治理研究具有一定的滞后性。基于此,本文在吸收前述研究成果的基础上,着力将触角深入成渝地区生态环境治理体系和治理机制的内部,探究成渝地区生态环境协同治理的可能性及其出路,从而为推动成渝地区生态环境一体化保护提供借鉴。

二、成渝地区生态环境协同治理的现实困境

成渝地区生态环境作为一个整体,是川渝两地社会经济一体化发展的自然基础。从当前生态环境污染治理实践来看,成渝地区生态环境协同治理存在以下困境。

(一)地方生态环境保护的差异性

城市间生态环境保护目标与诉求存在一定差异。通常来说,地方生态环境保护的偏好性差异受该地经济发展水平的影响较大。尽管川渝两地共处一隅,但两地整体经济发展水平却存在一定差异。以川渝两地人均生产总值为例,与全国平均水平相比,2019年重庆为1.07:1,已迈入我国中等偏上收入地区,而四川仅为0.79:1,仍属于中等偏下收入地区。同时,在非农就业比重方面,重庆为73.4%,已迈入工业化中后期阶段;而四川为64.9%,临近65%分界线,处于由工业化中前期进入工业化中后期阶段。[12]而经济发展程度和阶段的不同决定着彼此面对生态环境治理时具有相当的政策倾向性,使其在制定实施生态环境保护政策时呈现出“个性化”与“差异化”特征。例如,尽管川渝两地在“三线一单”(即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单)标准化方面已达成共识,但上下管控标准仍不统一,二者均涉及的“长江上游珍稀保护鱼类自然保护区”的准入要求和内容不一致。在跨域水环境污染治理中,成渝两地划定的水环境功能区及其相关标准就各不相同,重庆市现有地方污染物排放标准15个,而成都为6个,[13]尚未能落实统一的负面清单。由此可见,客观上区域城市间现有发展程度、产业结构及城市定位等不同,决定了成渝两地在生态环境区域协同治理整体目标上存在偏好性差异,使得生态环境问题治理的政策输出难以达成一致,从而难以在生态环境治理方面达成共识、形成合力。

(二)区域环境容量与生态承载空间有限

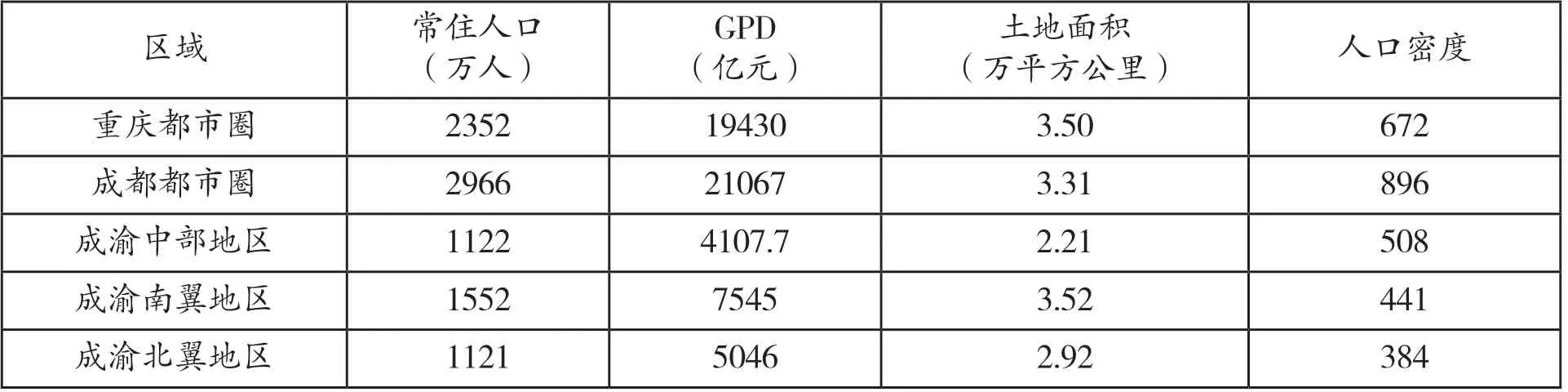

环境容量与生态空间分别从不同角度量化描述了自然资源和生态环境的承载能力,其具体指标能够客观反映出该区域内生态环境能够承受的最大载荷。同时,环境容量与生态空间又是一个相对概念,往往与该特定区域内的人口密度、产业布局等因素有关。通常情况下,人口密度越大,产业发展对生态环境影响越大,则该区域内环境容量和生态空间就越有限。以成渝地区人口密度为例,该区域面积约18.5万平方公里,截至2019年该区域常住人口约9600万人,占全国人口的6.85%,其人口密度为每平方公里518.9人,总体上人口相对较为密集。特定区域内人口密度过高会在一定程度上造成较大的环境负担。此外,成渝地区人口和经济的空间分布差异显著。成渝地区虽然地域辽阔,但可供人们生活生产的空间却相对有限,人口分布和经济生产主要集中在特定的城市区域。作为成渝地区的“双核”,重庆主城和成都两个中心城市经济基础雄厚,人口和经济要素吸附能力强,并且随着成渝地区双城经济圈发展战略的实施,以重庆主城和成都两大中心城市的人口密度和经济生产将迎来进一步提升。而处于两中心之间的成渝中部、南翼和北翼地区②因地形地貌等原因,可供生活生产的区域相对有限,无法承载太多的人口和产业,人口密度和经济发展水平都显著低于“双核”都市圈(见表1) 。因此,整个成渝地区呈现出重庆主城和成都两大中心城市人口总量大、环境容量生态空间和资源承载力趋于饱和,而地域相对辽阔的成渝中部、北翼和南翼地区人口密度小、环境容量生态空间大、自然资源承载能力强等现象。这导致了整个成渝地区内人口相对集中、局部地区人口密度过大的结果。当人口密度大、人口分布和经济发展不均等多种因素耦合时,会进一步加剧整个成渝地区的生态环境压力,从而引发一系列的生态环境治理问题。

表1 2019年成渝地区双城经济圈区域内相关指标

(三)生态环境治理存在壁垒

生态环境治理的壁垒主要是与行政区划及其产生的“本位主义”有关。现阶段,区域生态环境治理仍遵循的是传统的“属地管理”模式,也就是说对特定行政区域内环境污染治理主要由该辖区政府负责。这种以政府为主体的生态环境治理模式不仅加重了政府的负担,同时又容易挤压企业、社会组织和公众的参与空间,造成了社企虚位、公众参与程度低等问题。更为重要的是,基于“属地管理”模式的生态环境治理容易产生单纯追求自身利益最大化而“一叶障目不见泰山”的“本位主义”,从而形成对接不畅、协同推进不力等行政壁垒现象。由于长期以来川渝两地发展缺乏整体规划和监督考核机制,川渝地方层面在信息传递、协同合作机制等方面不健全,导致协同治理效能未能充分释放。面对成渝地区日益加剧的生态环境难题,川渝两地主管部门在涉及大气、固体废物、水域和生态等各个领域虽然达成了多层面、多领域的联席会议和联防联控工作机制③,但由于此类对话协作机制本质上属于较为临时性、松散性与自愿承诺性的机制,缺乏相应的监督考核,达成的协议缺乏强制性和可执行性,实际操作中容易陷入地方利益偏好和集体行动困境,使得区域生态治理机制的运行效能不高。例如,近年来,川渝两地为保护该区域生态环境,两地生态环境部门多措并举,建立了川渝两地联防联控联治工作机制④。然而实践中,当涉及各自利益时,两地协调工作机制难以达成一致协议,一定程度上造成了多层级的协调互通不畅,重点防治项目推进不力,影响了治理效能。

(四)生态环境治理能力和治理力度有差异

生态环境治理能力主要是指特定区域生态环境治理主体在治理环境污染、维持生态环境以及支持其生态环境治理的资金投入、治理技术水平等。作为生态环境治理的物质支持和保障,资金投入不仅受地方经济社会发展水平的约束,同时也受当地环境政策的影响,一定程度上反映了当地政府在生态环境领域的活动范围和政策倾向。从近10年川渝两省在环境污染治理投资总额来看,尽管四川地区生产总值(GDP)高于重庆,但重庆的投资总额占比却高于四川(见图1)。虽然川渝两地本身的经济体量不同,但两省地理相邻、环境问题相似,在污染治理投资方面却存在较大的差异,一定程度上反映了两省生态环境治理能力和治理力度的不同。这种差异性不仅会影响环境污染的治理效果,还会引发更深层次的问题。由于各地政府环境污染治理投资力度的不同,在一定程度上会限制该地区的环境公共产品供给和城市环境基础设施建设,如环境管理与科技投入、园林绿化、城市污水和垃圾处理厂等,而这又会进一步导致区域城市间生态环境治理技术和水平的不均衡,从而陷入生态治理的不良循环。由于川渝两地生态环境治理能力存在差异,这也会增加成渝地区生态环境协同治理的难度。

图1 四川、重庆环境污染治理投资比较图

三、成渝地区生态环境协同治理的基础和支撑

(一)政策之利

政策之利是指现代国家的政治组织推动、整合资源优势以获得的政策利益。当前,成渝地区生态环境协同治理的政策之利主要在于国家大力推动成渝地区双城经济圈发展战略实施带来的政策红利。

区域生态环境协同治理问题主要涉及地方政府之间的关系协调,强调地方政府之间的休戚与共、密切配合。作为长江上游的重要生态屏障,尽管成渝地区生态环境污染防治问题日益受到重视,如果在缺乏外部资源和中央政策层面的支持下,协同推进两地生态治理的愿望和行动很容易落空。川渝两地政府是区域生态环境协同治理的参与者和执行者,基于地方行政壁垒及生态环境治理的利益分配、成本分担等原因,成渝地区各地方政府容易滋生“搭便车”心理,进而作出短期性选择而不能“顾全大局”。因而,成渝地区生态环境协同治理需要上级部门的介入协调和支持才能有效推进各项防治工作。当前,成渝地区生态环境协同治理处于最佳历史机遇期,即成渝地区双城经济圈发展战略的实施带来了有效协同治理生态环境的战略契机。成渝地区双城经济圈建设涉及政治、经济、社会、文化、生态等各领域,生态环境治理是被确定为率先突破的重点任务之一,这会为成渝地区生态环境协同治理带来政策和资源上的优势。协同治理成渝地区跨界河流、大气污染等共同的环境问题,需要依托国家战略,用足、用好国家战略实施带来的机遇和政策优势,破除川渝两地各自独立发展带来的观念障碍,打破因行政区划造成的条块分割,弥补由经济发展不平衡带来的治理能力差别。有国家政策的全面支持,在 “举国体制”的制度和“服务大局”的政治理念保障下,川渝两地将进一步凝聚协作意识,进而产生积极行动、紧密合作的动力与政治“紧迫感”。

(二)文化同根

如果说地缘性因素促使川渝两地结成“休戚与共”的利益共同体,那么文化上的“相得益彰”则是两地实现密切协同的根基所在。川渝两地地缘相接、文缘相融,自古就有“川渝一家亲”之情。这种文化上的亲缘性,是成渝地区实现生态环境协同治理的重要支撑。

1997年,重庆与四川“分家”,成为我国第四个直辖市。尽管川渝两地行政隶属关系发生变化,但彼此间天然的内在联系却不可人为割断和忽视。川渝两地在历史上就具有密切的文化同根性,在传统中就呈现出“一体化”的文化特质。早在春秋时期,成渝地区就形成了以重庆为代表的巴国和以成都为中心的蜀国,其中蜀国文化和巴国文化合称为“巴蜀文化”,历史悠久,体现了两地人民在推动社会经济发展方面的共同意志和价值追求。以“巴蜀文化”为代表的川渝地域文化具有极大的兼容性和协调性,是成渝地区开展密切合作的文化基础。一方面,文化的相通性使成渝地区一体化发展的社会认同感增强,有利于广泛凝聚社会共识。在生态环境协同治理问题上,川渝两地文化上的亲缘性有利于化解两地间因各自利益关切而产生的隔阂,破除因沟通不畅带来的分歧与误解,从而有效减少生态环境治理中因缺乏协作配合产生的“交易成本”。另一方面,巴蜀文化的同根性所形成的亲密关系纽带,能够为成渝地区在生态治理中的利益分配、成本分担奠定基础。破除区域环境治理收益分配、成本分担上的困境,需要具备政治战略眼光,以及深度信任和亲密关系。而巴蜀文化的“一体性”,历史的“一家人”,使得在利益分配中能够有效避免双方短期利益上的“斤斤计较”,从而实现长远利益上的“互利共赢”。坚固的信任基础和亲密关系是川渝两地实现一体化发展、协同治理的根本纽带。

(三)伦理之基

成渝地区生态环境协同治理的伦理之基在于成本—收益的比较分析框架下,治理成本的最小化和环境效益的最大化,即成渝地区生态环境协同治理的重要支撑在于跨区域治理所带来的协同收益的吸引力。这主要表现为,协同推进区域城市间生态环境治理所产生的成本要远小于其不合作所产生的成本,协同治理收益也远远大于未采取协同方式开展环境治理所带来的收益。

生态环境具有整体性、非竞争性和非排他性等特质,这决定了个体(组织)基于成本—收益的权衡下,合作而非竞争才是其最优的选择。一方面,当前以行政区划为前提的生态环境治理强调各级政府分别采取措施以应对本地区内的环境问题。而针对与本区域相同的公共环境污染问题,各地政府分别设立相似的治理职能部门,这会一定程度上导致重复建设,重复行动,成本骤增。因而,各治理主体通过协同合作应对跨域生态环境问题所付出的成本要远小于单个行政组织独自处理环境问题所付出的治理成本。另一方面,之所以选择协作,原因在于协作能产生收益。协同治理能够有效破除行政区划所造成的“行政壁垒”,协调区域内政府、企业、社会组织及公众的积极参与,统筹区域内人力、技术和资金等资源,从而实现资源的互惠共享和高效利用,以获得更好的治理效果。此外,川渝两地推动生态环境协同治理,积极探索具有川渝特色的生态产业化、产业生态化的新路子,推动成渝地区生态产品价值的转换和实现,这不仅可以使本区域自身经济社会发展受益,也是认真践行绿色发展理念,打造“两山理论”成渝版的生动体现。因而,通过促进各治理主体协作有效应对跨区域生态环境问题,所带来的收益要远大于单个行政组织独自处理环境问题所带来的收益。概言之,生态环境协同治理成本的最小化和收益的最大化,是推动川渝两地开展生态环境协同治理的关键所在,使得川渝两地容易达成共识,建立紧密的利益纽带,结成利益共同体。

四、成渝地区生态环境协同治理的实现路径

2022年6月8日,习近平总书记在宜宾考察时强调,保护好长江流域生态环境,是推动长江经济带高质量发展的前提,也是守护好中华文明摇篮的必然要求。总书记叮嘱当地筑牢长江上游生态屏障,守护好这一江清水。共抓大保护、不搞大开发。作为长江上游生态屏障和水源涵养地,成渝地区要主动唱好“双城记”、共建经济圈,推动成渝地区经济社会全面绿色低碳转型,协同推进成渝地区生态环境保护。

(一)重塑协同治理理念

理念共识是区域生态环境协同治理的基础。构建成渝地区生态环境协同治理机制,要积极转变传统环境治理的观念壁垒与思想误区,牢固树立区域协同治理理念,凝聚生态环境治理的合作共识。一是要培育多元主体的现代公共精神。公共精神的培育有助于利益相关者突破个人主义的藩篱,最大限度调动利益相关者的主体意识,以实现生态环境公共利益最大化。要善于运用相应手段,依托一定渠道,对各治理主体开展生态环境保护教育,阐明包括政府、企业、公众等各治理主体不仅是生态环境的受益者,也是其参与者和贡献者,从而激发各主体的生态环境保护内在意愿和治理动机,养成生态环境保护的责任意识。二是强化整体性治理理念。整体性治理理论强调需以公共需求和公共利益为价值导向,旨在克服传统官僚组织的分散化、碎片化治理弊端。面对当前成渝地区日益严重的生态环境问题,川渝两地政府应充分意识到彼此在环境问题上有着共同利益,各方应将川渝两地的整体性利益放在首位,摒弃各自的“小算盘”,淡化你我意识,着眼发展长远大局,努力打破原有的行政壁垒,开展府际友好合作。尤其是各级政府及其行政人员应淡化属地管理意识,牢固树立整体性价值理念,将川渝视为一个紧密相连的整体。三是强化区域信任关系。作为区域生态环境协同治理的强力黏合剂,彼此间的信任关系能够有效化解各治理主体间的摩擦与分歧,减少区域协作障碍。两地政府应充分利用川渝两地文化的兼容性,积极培育长江生态环境合作共治的生态文化,加深彼此间在文化认同基础上的共同理解,更好地形塑地方政府间、政府与其他参与主体间的信任关系,从而催生生态环境治理行动的集体认同感和价值认同感。

(二)完善区域生态环境协同治理的组织体系

强有力的组织机构有利于破解环境污染治理的壁垒,提高协同治理效率和协作力度,是解决成渝地区生态环境问题的重要抓手和保障。一是健全严密高效的组织领导体制。严密的组织体制与工作机制对协同推动区域生态环境治理具有重要作用,有利于凝聚各方治理合力,提高协同治理效率。搭建高层次的统筹协调组织机构,健全由国家有关部门牵头,地方政府及其有关职能部门组成的生态环境保护领导小组,做好成渝地区区域生态环境协同治理的统筹规划、组织协调和监督检查等工作,落实生态环境共建共保的主体责任。二是完善“决策层—协调层—执行层”三级运作的川渝生态环境治理组织体系。有效推动区域生态环境协同治理,需要不同层级的组织机构负责协调实施。由川渝两地地方政府牵头,成立治理协调小组,加强区域内对话协商,贯彻落实生态环境领导小组相关决策部署,强化对具体承担各行政区域内的生态环境协同治理工作的组织协调,研究拟定相关污染防治计划、方案并组织实施等。在具体的污染防治方面,可以根据不同生态环境污染类型,分别成立长期协作治理(大气、流域污染防治等)和短期协作治理(工业污染项目的集中整治)的专项小组。此外,专项小组可以充分吸纳高校、环保机构和专业人士的参与,广泛吸收社会力量积极参与生态环境治理的论证和咨询。

(三)健全协同推进生态环境治理的体制机制

良好的区域协作体制机制是实现区域合作关系的前提条件和重要保障。现阶段,成渝地区生态环境领域缺乏区域性的制度化治理框架。尽管川渝部分市县已达成初步合作,并建立了不同形式的协调磋商机制,但仍需在现有基础上进一步扩展和深化,从而构建起长效、稳固的协同治理机制。

一是完善科学合理的利益协调与平衡机制。生态环境及其治理本质就在于相关主体利益格局的调整与重构。应秉持公平正义原则,积极构建成渝地区生态环境利益协调机制,统筹协调川渝两地利益关系,统筹发展生态经济,着力构建共同负责、共同受益的“成渝大生态区”。在川渝两地共享生态环境收益基础下,通过搭建公开透明、平等协商的对话平台,建立健全公平的生态环境成本分担机制,实行生态环境资源产品定价、有偿使用制度。健全政府-市场互为补充的生态补偿机制,确保川渝两地生态治理成本及收益的公平调整、分配,促进两地资源共享、成本共担、生态利益共享。二是健全完善的财税政策保障机制。环境污染防治离不开财税政策的大力支持。建立完善的财税保障机制,确保其治理资金充足和公开透明,以缩减各地环境治理水平的差距。加快建立成渝地区生态环境保护基金,加大对成渝地区国家限制开发区、重点生态功能区的财政转移支付力度,探索建立公平的税收机制。此外,激发财政手段的灵活性,充分吸引其他社会资本投入环境污染防治活动中,畅通多方集结资金渠道。三是构建区域生态保护、污染防治联动机制。统一川渝两地生态环境保护标准、监测和执法体系,加强土壤、固体废物污染联防联治。同时,以两地交界、跨界环境监管“死角”为重点区域实施生态保护空间联合管控,尤其是基于成渝地区水系众多,有长江、岷江、沱江、涪江以及嘉陵江等跨界河流,可以探索建立跨区域联合河长制,在沿线布局联合河长制,两地交界的跨界市、县(区)的河长展开交流合作,通过联合巡河等多种形式开展河流治理工作[14],从而加快成渝地区跨界河流的污染防治进程。

(四)强化区域生态环境协同治理的法治保障

习近平总书记指出:“用最严格的制度和最严密的法治保护生态环境,加快制度创新,强化制度执行,让制度成为刚性的约束和不可触及的高压线。”[15]完善的法律制度不仅能为各治理主体的利益协调提供依据,还能在治理实践中进一步规范治理主体及其行为方式。为平衡不同地区、不同利益主体间的价值差异,需要以法律来明确各主体在生态环境治理中的职能与责任,明晰经济利益和环境利益的界限,明确“何以可为、何以不可为”。

以法治方式推进、保障成渝地区双城经济圈生态环境协同治理,要建立健全协同法律体系,在法律框架下强化川渝两地协同意愿,规范两地协同行动。一是在《成渝地区双城经济圈建设纲要》《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》等相关制度文件下,细化川渝两地生态环境治理的实施方案、任务措施等,明确川渝各地方政府、职能部门及其跨区域组织的具体地位、职责与分工,以保障各主体在跨区域生态环境治理中相应的合法性和正当性。二是建立健全川渝两地省、市、区之间在立法、执法和司法上的协调合作机制[16],凝聚两地制度合力。通过常设立法协调机构,以立法协作会议或联席会议、立法信息交流等途径实现立法协调,加强川渝两地在区域大气污染防治、跨流域联防等事项上进行统一立法。在执法环节上,明确政府污染监管者和责任承担者的角色定位,依托合作侦查等手段,强化执法联动举措,提升联合执法效果。进一步优化区域环境司法诉讼运行机制,探索设置“大区法院”,跨行政区划的争议案件由“大区法院”直接受理,完善跨区域环境资源立案机制,开展环境资源案件的集中管辖,统一两地生态补偿标准和环境保护红线,不断推进区域性治理法律制度的完善。

注释:

①“两屏三带”是我国构筑的生态安全战略,是指“青藏高原生态屏障”“黄土高原—川滇生态屏障”和“东北森林带”“北方防沙带”“南方丘陵山地带”,从而形成一个整体绿色发展生态轮廓。

②重庆都市圈包括重庆主城、璧山、江津、长寿、南川、涪陵、永川、綦江、荣昌、铜梁、大足、潼南、合川、和四川广安。成都都市圈包括成都、德阳、眉山和资阳市。成渝中部地区包括南充、遂宁和资阳市乐至县、安岳县。成渝南翼地区包括泸州、宜宾、自贡、内江。成渝北翼地区包括达州、开州、万州、云阳、梁平、忠县和垫江。根据《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,绵阳市北川县和平武县、雅安市天全县和宝兴县、达州市万源市不在其中。

③从2016年3月至2022年1月,川渝、成渝之间签署合作协议数量高达53项,其中包含综合类6项、生态共建3项、水污染联防联控28项、大气污染联防联控6项、固体废物联防联控1项、危险废物联动管理3项、突发事件联合应急处置3项、环境联合执法2项、科研合作1项。

④2016年,四川省生态环境厅、重庆市生态环境局联合签订《川渝地区大气污染联合防治协议书》,搭建了川渝两地的跨区域水污染、大气污染联防联控联治工作机制。