天府文化融入孟中印缅区域人文交流的途径研究

刘兴全 崔 晓 智凌燕 郎玉屏

(西南民族大学,四川 成都 610041)

政治交往、经济合作和人文交流是驱动中外关系稳步发展的“三驾马车”。人文交流是人与人之间沟通情感和心灵的桥梁,是国与国之间加深理解与信任的纽带。中国正与“一带一路”沿线国家积极规划六大经济走廊建设,孟中印缅经济走廊是“一带一路”框架内六大经济走廊之一,是连接我国西南部、印度东北部、缅甸和孟加拉国的国际区域经济带。随着孟中印缅区域经济合作进程的不断加速以及相关合作成果的不断获取,区域内各成员间的合作领域也不断得到拓展与深化。

2021年《成都市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确提出加强文化对外交往和传播[1]。借助成都地缘优势,以旅游发展和国际教育两种方式对外传播天府文化,将天府文化融入孟中印缅区域人文交流,对促进区域合作深化发展、加快成都建设独具人文魅力的世界文化名城、彰显天府文化国际影响力和美誉度,有着重要的理论与实践意义。

一、理论基础与研究现状

随着孟中印缅经济走廊建设和“一带一路”倡议的提出,对“一带一路”沿线重点区域进行实证研究是目前国内研究的重要领域,文化对外传播的实施策略研究即是其一。在“一带一路”背景下较早探讨中国文化对外传播力的是隗斌贤和张昆,他们论证了“一带一路”背景下文化对外传播的重要意义,认为实施“一带一路”倡议需要民心相通,而民心相通则需要文化先行[2]。目前国内专家学者对孟中印缅区域的商业、外交、经济、旅游、贸易等领域研究较多,主要是从国家战略的角度对其进行研究,针对某一地域文化的研究则相对较少,尤其是将地域文化与孟中印缅区域结合起来研究的文章或课题,还很少见到。如,尹响从经济、政治、贸易三个方面提出孟中印缅经济走廊视域下中缅经济走廊建设的机遇、挑战与对策[3],全毅从南方丝绸之路的历史价值对孟中印缅经济走廊的影响进行了研究[4],都是从国家视角分析孟中印缅经济走廊建设。本文主要从城市旅游和国际教育的传播角度探讨如何促进孟中印缅经济走廊人文交流,如何将天府文化融入孟中印缅区域。

对天府文化的源流、内涵、特色等方面的理解,专家学者的表述各有侧重。谭平教授认为,位于地球黄金纬度、中国三条丝绸之路最佳参与位置的天府成都,具有 4500年以上的文明史、2300 多年的建城史,孕育出创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益的天府文化[5]。何一民教授认为,天府文化是秦统一巴蜀以后,在传承古蜀文明的基础上,不断融合关中文化、中原文化、齐鲁文化、荆楚文化、吴越文化等多种文化,由此形成的别具一格的区域文化。天府文化内涵多样,具有很强的活力和创造力,其中和谐包容、开拓创新、崇文重教是其突出的三大文化特色[6]。我们相信,天府文化这一在特定的地理和历史条件下形成的地域文化在经历孕育期、定性期和巅峰期后,将本着传承、开放、创新的内涵和特质,融入国际人文交流中,进一步向世界传播、发展、弘扬其内涵、特色和精神。

二、成都与孟印缅区域国家人文交流现状

(一)成都与孟印缅区域国家人文交流成效

成都与孟加拉国、印度和缅甸的合作主要以商贸和旅游为主,近年来,双方文化交流较为频繁,其特点主要表现在三个方面。

1.以文化交流为路径,促进民心相通

“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。”[7]在习近平总书记系列重要讲话精神和外交思想指引下,成都秉承“为国交友”的理念,在配合主体外交、增进理解互信等方面发挥着人民外交的独特作用,让国外人士通过亲身感受成都的历史文化、社会进步和精神风貌,逐渐加深对天府文化的了解。

佛教文化是天府文化对外交流的重要内容。成都与佛教有着源远流长的关系,早在唐朝成都就是重要的佛教中心。印度是佛教起源地,缅甸素有“佛教之国”之称。成都的佛教文化使成都和印度、缅甸民众互联互通、互学互鉴。如2019年第三届中国—印度—尼泊尔佛教文化研讨会就在成都举行。

熊猫文化是传播、弘扬天府文化的大使和媒介。大熊猫是成都的文化名片,是成都人民传递友好情谊的使者。用大熊猫这个独特而珍贵的文化符号不仅塑造提升了成都形象,而且面向世界传播、推广,提高了成都的知名度、美誉度和影响力。每年都会有来自世界各国各地区的人士走进成都,感受天府文化。与此同时,成都主动走出去。如,2018年“PANDA成都”文化行活动走进缅甸曼德勒,2018年成都与缅甸举办“锦绣中华·天府彩灯耀仰光”系列活动,让当地人民多方面感知中华文明,感受天府文化的独特内涵,加强了两地交流。

2.以旅游资源为牵引,突出对天府文化的体验

旅游是一个国家或地区形象和文化传播的载体,旅游文化是吸引游客目光的重要途径之一,因此旅游信息传播就显得尤为重要。文化传播促进了游客对旅游目的地的了解和兴趣。以古蜀文化为源头的天府文化包含了历史文化、民俗文化、饮食文化、治水文化、农耕文化等。孟印缅三国与成都以文化和旅游为桥梁,人文交流日益密切。通过游览成都,越来越多的孟印缅民众真正感受和体验了天府文化的特色。

促进文化交流是推动不同文化相互借鉴、吸收、共同发展的主要途径,作为文化交流的主要渠道之一的旅游业发挥了独特而又重要的作用。旅游业的发展极大地拓展了文化交流的范围。2017年全球20个最具活力旅游目的地榜单中,成都名列第2,仅次于日本大阪。2018年“一带一路”入境中国的游客最喜欢的十大目的地中,成都稳居第5名①。成都先后获得“联合国人居奖”“中国(大陆)最具幸福感城市”“中国最佳旅游城市”“亚洲内陆投资环境标杆城市”等荣誉称号。通过“一带一路”入境中国的游客人数可以看出,成都旅游、文化十分贴合南亚、东南亚人民的需求,对他们具有较强吸引力。2014—2019年,中印友好交流年之“印度掠影”成都站系列活动之一“成都·印度旅游”推介会,连续6年在成都举行,来自印度旅游界的代表对成都丰富的旅游资源和深厚的人文历史底蕴深有感触,并积极推广。

3.以留学生教育为窗口,推动天府文化国际传播

四川省与孟印缅国家有着良好的教育交流,保持着长久的教育合作基础。2018年四川省高校共招收留学生13990人,排名全国第12位,其中孟印缅国家占留学生总数的50%以上,印度、孟加拉国的留学生人数分别排全国第4位和第12位[8]。2019年中国政府奖学金对来华留学的引领作用持续显现,青海、宁夏、贵州、云南、江西、四川和广西等中西部地区的留学生规模显著扩大。排名前10生源国中,韩国、印度、巴基斯坦和哈萨克斯坦4国生源数均有所增长,其中印度、巴基斯坦和哈萨克斯坦同比增长均超过10%。四川省高校招收孟印缅国家留学生人数比例较高,而四川省高校留学生80%都集中在成都市。成都市高校招收留学生以各自学科特色为基础,如,电子科技大学2019年共毕业181名留学生,其中“一带一路”沿线留学生达到168人,占毕业生人数的92.8%。四川大学、成都中医药大学长期招收印度、孟加拉国留学生,这些留学生归国后为印度和孟加拉国经济、社会、文化、环境等各个领域作出突出贡献。2017年,成都大学成立中国—东盟艺术学院,对成都与东盟国家艺术教育、艺术创作、艺术交流协同发展,加强天府文化与东盟各国文化交流互鉴,推动天府文化创造性转化、创新性发展,具有推动作用。西南民族大学每年招收近500人次留学生,其中孟印缅区域三国学生占30%②。他们可以亲身感受中国56个民族的文化特色,尤其是藏、羌、彝、维吾尔等少数民族风采。近年来,西南民族大学成功获批“东南亚研究中心”“南亚文化研究中心”“孟中印缅经济走廊研究中心”3个国家民委“一带一路”国别和区域研究中心。研究中心的成立,进一步促进专家学者们结合成都本地特色,从不同视角研究探寻东南亚、南亚、孟印缅区域更广、更宽领域的合作。

(二)成都与孟印缅区域国家人文交流中存在的不足

1.民众参与人文交流主体意识较弱

人文交流是一项民心工程,民意基础一直是孟中印缅经济走廊合作的社会基础,是非国家行为积极参与推动人文交流合作与发展的动力。当前孟中印缅人文交流机制主要根据国家在“一带一路”和孟中印缅经济走廊政策框架下制定和形成,民众参与的积极性还没有充分发挥出来。

成都市与孟印缅国家的人文交流大部分体现在以政府主导为主,彼此间的交流路径仍停留于由内向外的单向传播,在文化节、旅游年、博览会等交流活动中政府仍然是主要推动者。各项活动虽有特定的受众,但民间交流范围不广,交流受众面不大,交流程度不深,内外结合的良性互动局面还未形成,跨国企业、学术智库、非政府组织、海外华人华侨、旅游者、留学生等资源,还没有得到充分利用。在营造良好的人文交流氛围、搭建互利共赢的交流平台、寻求民意的最大公约数等方面,还有待加强。

2.人文交流形式相对单一

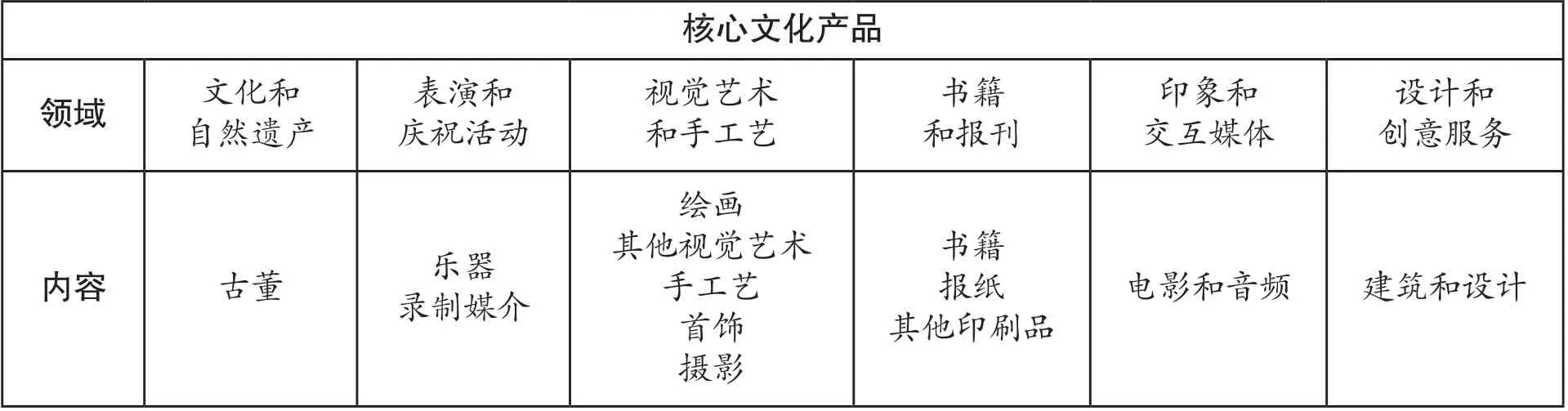

我国对外人文交流已经从传统的单向沟通模式转变为多向共享机制。成都与孟印缅的交流形式中,存在人员文化性交流较为常见、文化产品交流不足的情况,留学生教育、来蓉旅游观光、举办交流活动等更多强调的是国与国之间的人员交流,文化产品的输出交流存在劣势。《2009年联合国教科文组织文化统计框架》将文化产品定义为传递思想、符号和生活方式的产品,并对文化产品进行了分类,分为核心文化产品和相关文化产品。核心文化产品的具体分类如表1。

表1 核心文化产品分类

成都市核心文化产品中,青城山、武侯祠、川剧、大熊猫、火锅元素类的绘画、手工艺品、蜀绣等文化产品的出口规模较小,以电影、电视剧、音乐、报刊、书籍等现代文化产品制作方式输出的也很少,还没有很好地通过文创、旅游、教育等形成天府文化的品牌效应。

三、天府文化融入孟中印缅区域人文交流的优劣势分析

(一)天府文化融入孟中印缅区域人文交流的优势

1.得天独厚的天府文化资源优势

成都历史文化悠久,是中国首批历史文化名城,自古就有“天府之国”“蜀中江南”的美称。深厚的历史文化、丰富的旅游资源、宝贵的自然遗产和非物质文化遗产是天府文化的重要组成部分。

成都有很多著名的历史文化资源,如中国影响最大的三国遗迹博物馆武侯祠、千年古刹大慈寺、唐代“诗圣”杜甫流寓成都时的故居杜甫草堂、展示3000多年前古蜀国社会生活的金沙遗址、被誉为“世界水利文化鼻祖”的都江堰、中国四大道教名山之一的青城山、较成规模的清朝古街宽窄巷子,以及蜀绣、蜀锦、川剧变脸等非物质文化遗产。

古蜀文化、三国文化、丝路文化、水利文化、诗赋文化等传统文化元素构造了深厚博大、丰富多彩的天府文化,将天府文化融入孟中印缅区域的人文合作中,有助于加快中国西南地区对外人文交流,对整个孟印缅区域文化格局的形成也有一定的影响。

2.良好的地缘区位优势

孟中印缅区域是我国开展西南周边外交、推进孟中印缅经济走廊倡议和“一带一路”倡议的重要区域。孟印缅区域处于南亚、东南亚国家和中国西南部结合带,是连接中国与南亚、东南亚地区的桥梁,是我国和南亚、东南亚国家发展关系的基础与核心。成都在地理上与缅甸、孟加拉国、印度东北部相近,具有独特的地域优势。远在4000年前,四川盆地就存在着几条从南方通向沿海,通向今缅甸、印度地区的通道。早在秦汉时代,成都就已经与东南亚有着直接或间接的经济和文化交往。到西汉时期基本形成以成都为起点,从云南德宏出境,进入缅甸、孟加拉国、泰国,最后到达印度和中东的“南方丝绸之路”。源远流长的经贸往来奠定了古蜀先民与南亚、东南亚地区的历史基础,辉煌灿烂的古蜀文化向外传播交流过程中也在南亚、东南亚地区留下了深厚的文化影响。

如今,成都的区位地理优势得到了前所未有的彰显。根据《2018年“一带一路”民航发展报告》显示,2018年成都直飞“一带一路”沿线国家运力同比增长11.1%,其中航线分布最多的是飞往南亚、东南亚地区,直飞南亚、东南亚航线达25条[9],有飞往缅甸仰光、印度新德里、加德满都和孟加拉国的国际航线。2021年3月,成都双流国际机场直飞孟加拉国达卡沙阿贾拉勒国际机场的第一架全货机起航,搭建起成都乃至整个西南地区与南亚地区经贸发展的又一条航空货运通道和服务平台,4小时的飞行时间将成都与孟印缅区域三国紧密联系在一起。2021年8月27日,中缅新通道(仰光—临沧—成都)海公铁联运测试货物首次顺利到达成都国际铁路港。通过海公铁联运串联新加坡、缅甸、中国三国物流线路,是目前中国西南地区联通印度洋最便捷的陆海新通道[10]。成都处在亚洲内陆相对几何中心位置,是中国面向东南亚、南亚、西亚、中亚的重要窗口,无论是航空还是铁路国际物流通道,成都作为南方丝绸之路的起点、“一带一路”倡议中重要的节点城市、天府文化的中心城市,无论过去、现在还是将来,都会在孟中印缅经济走廊版图中占据重要地位,成为推动这一区域发展的新引擎。

3.持续发展的教育国际化优势

教育是一个国家发展进步的重要推动力,也是促进各国人民交流合作的重要纽带,对加强国与国之间人文合作深入发展具有重要意义。四川省教育国际化发展势头良好,主要体现在两个方面。一是来华留学生教育积极发展,尤其是南亚、东南亚国家留学生较多。2018年共有来自196个国家和地区的492,185名各类外国留学人员在全国31个省(区、市)的1004所高等院校学习[11]。其中留学人数最多的20个国家中,包括印度、缅甸和孟加拉国。自2006年以来,四川省来华留学生从国别、地区、数量、层次、专业都发生了很大变化,留学生人数高于全国平均水平近14%,印度、孟加拉国留学生在成都高校学习比例较高。即便是受新冠肺炎疫情影响,2020年成都市各高校的印度、孟加拉国及缅甸留学生人数与2019年相比变化并不大。二是合作项目及赴外留学人数增多,“一带一路”国家成为新的增长点。2017年,四川省赴“一带一路”沿线国家留学人数比上年增长11.3%,超过整体出国留学人员增速。成都市高校与印度、孟加拉国和缅甸国家的校际合作交流项目达10余项。招收来华留学生、与孟印缅国家高校交流合作以及学生赴海外留学,为四川高校积极实施国际化办学战略、全面提升成都国际化水平提供了教育优势资源。

(二)天府文化融入孟中印缅区域人文交流的劣势

1.天府文化国际影响力较弱

成都的国际化有了一定的影响力,但国际友人对天府文化的认知仍处于初级阶段。他们对天府文化的基本概念、地理范畴等认知较为模糊,对其内涵、文化特性更是了解甚少。笔者对生活在成都高校的孟印缅留学生及其他民众进行调查,其中50%的孟印缅国家的留学生和民众不知道天府文化的内容和内涵,仅浅显地知道大熊猫、诸葛亮、川剧变脸,听说过杜甫、金沙遗址,游览过都江堰、峨眉山等景区。

天府文化表达载体不够丰富,民众了解渠道单一。2019年成都市推荐一系列天府文化书单,包括天府文化研究院编撰的《天府文化研究》,何一民、王毅撰写的《成都简史》,冯广宏、肖炬《成都诗览》等40种图书,但这些书籍目前没有翻译成外文版本,没能得到广泛传播。体现天府文化题材的影视剧也相对较少。美国拍摄的电影《功夫熊猫》让世界人民更深入地了解了中国文化,是一部包含大量中国元素的影片,但甚少涉及天府文化。

2.相关专业人才比较匮乏

人才使技术得到充分有效的运用,并实现资本的高效率转换,最终实现文化资源的价值最大化。成都丰富的文化、旅游、教育资源为文教旅融合发展提供了天然沃土,然而人才短缺制约着天府文化的对外传播。孟中印缅区域人文交流发展急需一批熟悉天府文化特点、善于传播和创新、懂得孟中印缅跨文化交流的复合型专业人才,但目前相关人才严重不足,主要表现在“三缺”:一缺孟中印缅文化交流项目整体规划、策划人才;二缺专业的天府文化传播人员;三缺将孟中印缅文教旅产业融合发展的人才。人才的缺乏直接制约了天府文化融入孟中印缅区域人文交流发展的步伐。一是成都很多旅游景点、景区难以吸引高水平人才、团队和优质投资项目,很多旅游景区的文化发展处于粗放式、低水平的管理运营局面;二是天府文化理论与实践传播方面高素质教学、科研人才的培养不够,天府文化创新发展所需的人才数量和质量供给难以同产业发展需求相匹配;三是没能通过留学生教育发挥天府文化的资源优势。

四、天府文化融入孟中印缅区域人文交流的途径

基于成都的文化资源、地理位置和国际教育资源优势,在孟中印缅区域合作的背景下,一方面,通过文旅融合产业推动文化交流,让民众积极参与其中,是促进文化交流,推动不同文化相互借鉴、共同发展的主要途径。另一方面,招收和培养外国留学生来蓉学习是推广天府文化国际传播的有效途径之一。通过文旅产业的发展与留学生教育积极推广天府文化,对传承中华文脉、增强成都城市文化软实力和文化竞争力具有重要意义。

(一)合理利用旅游资源,展现天府文化特色

通过旅游业推动文化交流,不预设主题,不先入为主,是不同文化群体之间平等交流的良好形式。这种文化交流是面对面的交流,是客源地和旅游地居民之间的互动式交流。孟印缅国家人民在游览四川的秀美河山、名胜古迹,体验历史人文,品尝蜀中佳肴之后,对天府文化和成都民众有了真切的感知,将成为孟中印缅经济走廊人文交流与沟通的桥梁,成为促进天府文化国际传播的重要力量。

1.人文旅游融入天府文化元素

2019年,成都市政府正式公布了建设“三城三都”的城市计划,成都将建设成为世界文创名城和世界旅游名城。成都旅游资源丰富,是我国少数拥有世界三大遗产的城市。2000年青城山—都江堰被联合国教科文组织列入世界文化遗产,2006年四川大熊猫栖息地被列为世界自然遗产,2019年都江堰水利工程正式列入世界灌溉工程遗产。2006年,金沙遗址与三星堆遗址一起入选中国世界文化遗产预备名单。在以世界遗产为主线、以历史文化为积淀、以古街古镇为吸引的人文旅游中融入天府文化元素,可以使游客在旅游过程中多方沉浸式体验、感知天府文化。如,在世界遗产中融入天府文化,以皮影戏、木偶戏、川剧为传播工具,以都江堰、大熊猫为题材,用中英文讲述都江堰的历史由来、灌溉水利技术,大熊猫培育、生长环境等,在三国历史、唐史、诗歌文化中展示蜀锦、蜀绣的魅力等,都会推动游客以亲历者的身份宣传、推广天府文化。

2.以文化产品促进天府文化传播

当前,成都文化产品的对外推广路径比较单一,主要依靠由政府主办的交流论坛或者会议,如2020年全国文化和旅游创意产品开发推进活动暨首届四川省文创大会、2021(首届)成都文创产业发展大会暨天府文创产品交易会。成都市文创大会起步时间较晚,推广未面向国际市场,在出口的产品中融入天府文化元素不足,应通过调研,借助孟印缅民众文化兴趣点,大力开发融入天府文化、有助于三国民众接受的文创产品。如,2015年印度第九届德里国际艺术节上,川剧《金子》作为唯一的闭幕演出在新德里FICCI演出大厅精彩上演。成都可以借助赴外演出机会,宣传具有天府文化特色的文创艺术品,将熊猫文化、三国文化、诗歌文化、佛教文化、水利文化等工艺品,以及蜀锦、蜀绣文创作品等输出国外,通过网络动漫业、影视制作业、书籍印刷业开发天府文化核心产品,在川剧、木偶戏、皮影戏中吸纳“南方丝绸之路”历史元素,激发孟印缅三国民众共鸣,从艺术、手工艺、文学、影视等方面传播天府文化。

(二)将天府文化融入留学生教育,促进天府文化国际传播

招收和培养外国留学生来华学习是推广中国文化国际传播的有效途径之一。针对孟印缅留学生在蓉教学实践,将天府文化融入其中,发挥天府文化的熏陶作用,增强汉语教学的人文性。这些留学生毕业回国后或者在世界各地的工作中必将成为促进天府文化国际传播的重要力量,天府文化也将因相互交流而变得更加精彩,因相互借鉴而变得更有活力。

1.开设天府文化特色课程,文教有机结合

(1)开设四川方言课程

提及天府文化的代表,人们首先想到的是川菜、川剧、蜀绣、金沙遗址、都江堰、三国文化等,其实天府文化更多体现的是一种地域文化,四川方言就对此有着很好的诠释。四川方言中的语言特色与成都盆地地域文化有关,方言作为地方文化的记录者,对区域文化的传承与发展起着不可替代的作用。通过对四川方言的学习,留学生可以更加深入地体会成都的文化特色。

四川方言中特定的语音促进了成都地方习俗的形成,特殊的词语体现了成都人文环境、心理因素等。提起成都,人们想到最多的词语可能是“休闲”“安逸”,这在方言词汇中有所体现。例如,“巴适”一词生动、形象地描写出舒服、安逸的感觉。这个词语的出现频率是很高的,可以用来形容任何一种美好事物,“衣服巴适”“心情巴适”“天气巴适”“长得巴适”“学得巴适”……多方面概括了成都人好安闲的心理状态和安逸、舒适的生活环境。因特有的地域、历史、社会人文等因素,四川方言与天府文化存在彼此影响的作用,这些都需要留学生通过学习地道的成都方言、体会真实的地域文化,才能真正领略其中内涵。

(2)开设成都饮食文化课程

成都被联合国教科文组织评为“美食之都”,美食文化是天府文化的组成部分。一个地区的饮食文化往往是一个地区文化的浓缩,成都人喜辣、喜麻,在麻辣中稍带些许甜,著名小吃钟水饺、甜水面,以及川菜鱼香肉丝、宫保鸡丁等都淋漓尽致地体现出辣中带甜的感觉。这样的饮食习惯一定程度上促成成都人性格火辣,同时又外刚内柔。在进行跨文化交际的时候,留学生通过学习饮食文化,可以深刻地领会其精髓,体会中国的礼仪规范,在求同存异的基础上更好地把握成都的地域文化特征。为留学生开设饮食文化课程,可以让他们更加深入地了解成都的饮食文化,充分展示成都以川菜为代表的城市美食文化,提高国际美食之都的知名度。

2.设置天府文化体验课程,弘扬成都区域特色文化

成都正在打造“非遗之都”“设计之都”“音乐之都”“会展之都”“美食之都”和“诗歌之都”,天府文化是其核心和灵魂,也是其独有资源和优势。据来蓉留学生问卷调查,约有30%的留学生不了解或不太了解成都历史、人文、民俗等。为让留学生更好地了解成都,更深入地知晓天府文化,高校可开设天府文化体验课程,以天府文化为核心内容,采用实地体验的方式,让留学生在研学旅行中加深对天府文化内涵的理解,感受其魅力,从而传播天府文化。

(1)设置西南地区民族文化旅游实践课程

天府文化不仅是一种地域文化,也是一种多元文化,历史文化、移民文化、民族文化等交相辉映。成都周边的甘孜州、阿坝州、凉山州,有300多万少数民族人口,有世界自然遗产九寨沟、黄龙和中国最大的大熊猫天然保护基地卧龙自然保护区,藏、羌、彝等多民族文化丰富多样。绚烂的民族文化在语言、文字、艺术、非物质文化遗产等方面都为留学生提供了丰富的学习资源。缅甸、孟加拉国和印度都是多民族国家,有一些民族属于跨境民族,为留学生开设西南地区民族文化旅游实践课程,可以使留学生更加深入地体验、认识西南地区民族文化,获得认同感,助推成都成为世界旅游名城。

(2)设置诗歌赏析语言实践课程

历史上,很多著名诗人都到过成都,为成都留下了大量诗文,如唐代的李白、杜甫、卢照邻、薛涛、王建、刘禹锡,宋代的苏东坡、陆游等。如今,成都正在建设世界文化名城,准备打造“诗歌之都”。让留学生在学习中朗读、赏析唐诗宋词,虽然难度较大,但对于南亚、东南亚留学生来说,他们历史上就受中国文化影响,对中国的诗词歌赋并不完全陌生。通过对诗词的学习,结合成都的实地体验,在杜甫草堂、青羊宫、青城山、峨眉山等地理解诗词背景,使晦涩难懂的古诗、古文变得通俗易懂,有利于成都“诗歌之都”的打造。

结语

受地理因素的影响,南亚、东南亚与中国交往较早,在漫长的历史交往中,中国文化与南亚、东南亚文化相得益彰,彼此交融。不管是语言文字还是饮食生活、风俗习惯,甚至是中医中药、宗教信仰等,中华文化与南亚、东南亚文化都有着密切的交流与合作。

成都与孟加拉国、印度和缅甸有着千丝万缕的关系。地理上,成都与这三个国家地缘相近;历史上,成都是“南方丝绸之路”起点,与孟印缅有着不解之缘;文化上,也有着相通之处。作为中华文明重要组成部分的天府文化,具有“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”③的特质。成都大力发展文旅业和留学生教育,可以吸引越来越多的孟印缅区域民众,既能帮助实现孟中印缅区域发展战略框架中提出的人力资源建设战略,达到人文交流的真正目的——人员交流、思想交流和文化交流,又能助力天府文化在国际上深入传播、弘扬,加快成都建设世界文化名城的步伐。

注释:

①数据来源于四川省统计局http://tjj.sc.gov.cn/。

②各高校数据由笔者赴成都市相关高校调研收集。

③“创新创造、优雅时尚、乐观包容、友善公益”是成都市第十三次党代会提出的天府文化内涵。