元谱与坊本:明清南曲谱中的遵古与从俗

黄金龙

(中山大学 中文系,广东 广州 510275)

元谱与坊本的说法集中出现在钮少雅《南曲九宫正始》中,其《自序》言:“且蒋、沈二公,多从坊本创制曲谱,致尔后学无所考订”[1]1390,并在书中多次以“元谱”“古谱”“古曲”等作为曲谱的来源。所谓“元谱”,是从徐于室处得到的“大(天)历、至正年间诸名人所著传奇数套,原文古调”“元人《九宫》《十三调》词谱一集”。[1]1387另外又有“汉唐古谱”《骷髅格》,也成为该书曲谱的来源。而蒋孝《旧编南九宫谱》、沈璟《增定南九宫十三调曲谱》也是在《九宫》《十三调》基础上增补修订而成的,其区别在于沈璟在编纂曲谱过程中吸收了部分坊本材料,即当时的民间曲牌音乐。钮少雅多次以古谱和坊本对比曲律正误,古谱“依宫定调,规律严明”[1]1387,而坊本无所考订,承讹传讹。对于钮少雅元谱的真实性,钱南扬先生《论明清南曲谱的源流》《曲谱考评》等文皆认为确实存在,并对比了钮少雅订谱的严谨和明人的不严谨。周维培先生《元人〈九宫十三调曲谱〉考》也延续了这一观点。黄仕忠教授在《〈九宫十三调曲谱〉考》中则持相反观点:“要之,《九宫十三调曲谱》之称,肇始于蒋孝;此前虽有较早的‘十三调谱’及明初的‘九宫谱’,但并不出于同时,且无所谓‘元人《九宫十三调曲谱》’,《九宫正始》所称的‘元谱’,仅出于徐、钮二人委托,绝非元人之谱。”[2]387-399事实上,无论是钮少雅《九宫正始》还是蒋孝、沈璟,在“遵古”与“从俗”的问题上,均有其更为复杂的思想,体现了明清戏曲音乐发展的具体思路。

一

钮少雅在古调问题上,有着充分的音乐传承演变观念与律学演变观念,如对曲牌【绛都春】【神杖儿】的考察。

【绛都春】:

按此【绛都春】引子,多与过曲相似,盖因祖合诗余体耳,且今蒋、沈二谱亦皆收元传奇《拜月亭》“担受烦恼”一调,亦与过曲无异,余今细查元谱,见有此元传奇《薛芳卿》一引,与过曲少别,尽可为式,愿今撰者必宜效之,庶免过曲与引子无别。[1]38

【神仗儿】:

第三格(萧豪韵第四句下增三字一句,元词此格尽多。十九板)《蔡伯喈》(元传奇)

扬尘舞蹈,遥瞻天表。见龙鳞日耀,咫尺重瞳高照。何文字,只须在此,一一分剖。遥拜着赭黄袍,遥拜着赭黄袍。

此调按高东嘉古本,于此第四句下犹有此三字一句、四字二句者也,况元谱亦然。后至昆山顾本以此三句虽不刊列于曲内,然亦设备于卷巅,但在三字句上又添一“有”字,后坊本皆以此三句作为宾白,甚至今之《香囊》《四节》二记,不惟削去三字一句,连下之四字二句亦减之,致今人不识此调之全章矣。何不思其次曲亦曰“多应是,哀□念我,私情乌鸟”三句乎?况此格之章规句律,元词尽多,人自未尝勘及耳!今试备几格于下,证此三句之不谬。比如元传奇《乐昌公主》此调此三句曰:“宫鞋灯,悭悭点着,横阔三寸。”又元传奇《金童玉女》此调此三句曰:“挑琉璃,街头耍笑,兀自懵腾。”又元传奇《柳颖》此调此三句曰:“可知有,麟儿出现,凤皇来仪。”又元散套“薄日乍烘晴”此调此三句曰:“家家启,华筵共乐,举杯相庆。”又明初唐以初南北合调此调此三句曰:“共双双,偎红倚翠,浅斟低唱。”又明初陈大声南北合调此调此三句曲曰:“货郎儿,堆堆积积,万人丛里。”

据此数调,此三句有亦可,若据前《孟月梅》及《许盼盼》二调,即此三句无亦可,但《蔡伯喈》原本,有者无之,今坊本作为宾白,无者有之,或又添为四字句,此乐府之所禁也,况蔡伯喈次曲之“多应是,哀□念我,私情乌鸟”三句,原缺一字,如以上句之“是”字与下句之“哀”字皆衬之,而合上格之《孟月梅》及《许盼盼》体亦可,况明传奇《苏武》此词亦然。然蔡伯喈一折二曲各从一体也,但《四节记》此调不惟减去三字与四字句,且第三句又添作五字,此虽不可为式,今宁备于此,以戒将来。[1]55-57

南戏分引子(古称“近词”)、过曲(古称“慢”)、尾声三类,北曲无引子。南戏引子多数来源于词,《增定南九宫曲谱》《九宫正始》即明确指出【绛都春】是“祖词”而来的。钮少雅亦深知曲律校订之难,尤其是像【绛都春】之类引子和过曲曲律仅有细微差别的曲子,引子用《薛芳卿》替换了《拜月亭》的例曲,过曲沈谱用北《西厢记》。【神仗儿】曲牌第三格,钮少雅用《蔡伯喈》曲作详细辨析,古本元谱在第四句下有三字一句、四字二句(即“何文字,只须在此,一一分剖”),而今坊本将此三句作为宾白,或添作四字句,“皆乐府所禁也”,“致今人不识调之全章”。钮少雅又用元传奇《乐昌公主》《金童玉女》《柳颖》,元散套,明初南北合调等证明此三句曲,可见他对于古曲源流的梳理是极为细致的。

钮少雅对于元谱的推崇,在某些程度上与蒋孝、沈璟是一致的。钮少雅注意到了包括《孟月梅》《许盼盼》在内的南戏,【神仗儿】过曲此三句有无皆可,但其用《蔡伯喈》曲予以校正,多因为坊本中此三句作宾白,这是要纠正的。沈谱【神仗儿】亦定曲谱如此,但未具体说明。钮少雅已经较沈璟有着更明显的南曲自觉意识,高明《琵琶记》则有着较为明显的南曲“示范”作用,又与坊本曲律形成对比,同时尽可能详细审定曲律。

以多曲元谱作为例证,同时参照词曲之间的演变,显示了钮少雅词曲递变的思路。南戏引子也体现了“由曲至词至曲”[3]201的基本思路。南戏引子多来自文人词,其源头又是晚唐时期民间流行的曲子词,例如敦煌曲子词和《云谣集杂曲子》。曲子词保留着不少方言和口语,吟咏征夫、商人、歌妓等,题材包括抨击科举、徭役制度,反映民生疾苦或男女之情,带有浓厚的民间色彩,于是得以迅速发展和繁荣。宋室南渡以后,临安及周边地区官方乐工和文人聚集,市井文化繁荣发展,曲子词逐渐引起了文人的关注。文人对曲子词进行音乐和文辞上的加工,以细腻情思和艳丽词藻,以及音乐上的规范,为曲子词的发展注入了新的活力,实际上形成了新的文人词。徐渭《南词叙录》记载:“(南戏)宣和年间已滥觞,其盛行于南渡,号曰‘永嘉杂剧’,又曰‘鹘伶声嗽’。其曲,则宋人词而益以里巷歌谣,不叶宫调,故士大夫罕有留意者。”[4]239由此可证南戏发展过程中吸收了宋代民间文人词。

对于“由曲至词至曲”需要注意的是,尽管戏曲吸收了词的音乐和文学成分,但是在格律上必然要与词有所区分。在南曲谱的编撰过程中,这一思想逐渐引起重视。沈璟、钮少雅在引子上,往往注重遵古,而尽量避免对词律作较大的修订,显示了词曲一脉相承的关系。在词乐关系上,南曲引子一般用于角色上场,干唱,不用笛和,因此不拘宫调,词乐关系不如过曲严格。王骥德《曲律·论引子第三十一》言:“自来唱引子,皆于句尽处用一底板;词隐(沈璟)于用韵句下板,其不韵句止以鼓点之,谱中只加小圈读断,此是定论。”[5]138若说南曲引子对于词的修订,则体现出从俗的一面,即要使得词在曲中的运用符合戏曲音乐和戏曲表演的需要,一般只用词的一阙或几句,因为引子一般腔调比较缓慢,所以要尽量避免过长。仅仅在男女主角初次登场的时候,引子全填,即尽可能保留词的完整一阙,以保证人物交代完整。在明清曲谱的发展过程中,这一遵古、从俗的思路一以贯之。在《九宫大成》中,引子若来源于词牌,则尽可能保留词的原貌,如作引子时的【八声甘州】曲牌,保留了柳永《八声甘州》词。此种考量,既保证了音乐传承的一致性,又兼顾了戏曲作为一个音乐门类的特殊性,以适应戏曲音乐的发展。

在过曲中,词乐对应关系则尤为严格。钮少雅之所以把【绛都春】三句曲(三字一句,四字二句)从误为宾白中予以纠正,也是考虑到了词句变化对于词乐关系的影响——若去掉此三句,则必然要对词乐结构进行调整。古曲有其词乐结构上的一致性,《九宫正始·凡例》中也指出作曲要“论定韵”“论审音”“论句读”,尤其是“论衬字”。

修补衬字,以便填词。当正音声,不拘文理。有未必衬而衬者,衬为是。如《琵琶记》【懒画眉】第四句,人必衬“在”字,而曰“杀声弦中见”。此因“在”字去声,不惟发调,且音律和谐耳。此但取音声而略文理,余所称服:

有不当衬而衬之者,衬为非。如《琵琶记》【古轮台】换头第二句,必应七字。非若下句可七可六。沈谱取东坡诗余“圆缺阴晴”“离合悲欢”之义,致以“与”字衬之,徒顾文理而坏格式,今所不敢闻命。但据词中衬字,实词家不得已而用之者,原系虚文也。凡今歌者,万不可以其与正字同列。甚至有于其上用板者,益谬也。按古人旧词,即如三节之暗衬,亦无沾一于上者。若然,调律、章规、句体皆乱矣,学者切宜慎之。[1]27-28

在过曲之中,衬字是否得当,关系到调律、章规、句体,因此必须与正字区分。钮少雅指出民间歌者或坊本,往往容易在正衬字上疏忽,曲唱以讹传讹,渐渐地宫调格律、章法、句法就全乱了。

词曲不同,即是如此。若论引子,词曲可以遵古,稍作改动,而在过曲上,词乐关系极为严格,只有以曲律和词律相互区分,才能显示出部分曲牌源于词,而又具有相对独立性的特点。再如仙吕【碧牡丹】曲:“此调首句按元谱‘去’字断,不特韵脚相叶,凡三字句,皆古字也,今时谱以‘风’字断,非不可,但非古曲原文也。”[1]282-283在词曲关系上,句读也影响着古曲原文的音乐风格,因此,钮少雅的这一详细辨别,用意也在促进词曲关系的和谐与曲子的动听。

二

宫调问题也是曲牌音乐研究的主要问题,而宋代时期宫调舛误已然出现。随着晚唐五代的社会大动乱,隋唐时期建立的雅乐八十四调和燕乐二十八调被打乱破坏,出现了“声律差舛”的情形。宋代仍有雅乐八十四调与燕乐二十八调之分,但实际上宋人所说燕乐二十八调已经被视为雅乐八十四调的一部分。如沈括《梦溪笔谈·补笔谈》卷一云:

本朝燕部乐,经五代离乱,声律差舛。传闻国初比唐乐高五律。近世乐声渐下,尚高两律。[6]279

其中所谓“高两律”,朱载堉《律吕精义·外篇》卷之一《伪尺辨疑》对此有所揭示:

故俗乐所称黄钟者,盖宋人从时制以称之耳。其实古无射也。无射为宫,则必以黄钟为商,故俗乐以商调为正宫,就黄钟而言耳。黄钟者,无射之商也。[7]845

历代曲谱中,《太和正音谱》《雍熙乐府》《北词广正谱》《九宫谱定》《南曲九宫正始》《新编南词定律》《南北词简谱》均首列“黄钟宫”,《旧编南九宫谱》《增定南九宫谱》《九宫大成》首列“仙吕宫”,《南村辍耕录·杂剧曲名》首列“正宫”,诸谱取“黄钟宫”为首者居多数,乃是宋词宫调影响。《九宫大成·总论》引明张琦《吴骚合编·曲谱辨》言:

按骚隐居士曰,宫调当首黄钟,而今谱乃首仙吕。且既曰黄钟为宫矣,何以又有正宫?既曰夹钟、姑洗、无射、应钟为羽矣,何以又有羽调?既曰夷则为商矣,何以又有商调?且宫、商、羽各有调矣,而角、徵独无之。此皆不可晓者。或疑仙吕之“仙”,乃“仲”字之讹,大石之“石”乃“吕”字之讹,亦寻声揣影之论耳。[8]612

按照这种说法,元明清以来,南北曲的宫调名称已经将原来的雅乐调和俗乐调混淆在了一起。俗乐之夹钟,在宋代应为雅乐之仲吕;黄钟之宫为雅乐调名,均可作“黄钟宫”,俗乐调名为“正宫”,《词源》称为“正黄钟宫”,简称“正宫”,《乐府杂录》又称“正宫调”,《新唐书》《梦溪笔谈》《辽史》皆作“正宫”;俗乐调名“羽调”,又名“黄钟之羽”,又称“黄钟调”,雅乐名则为“无射之羽”。又言仙吕之“仙”,乃“仲”字之讹,大石之“石”乃“吕”字之讹。可见宫调名之混乱。宫调指义发生了混乱和变迁,对曲调的限定作用也就不复存在了,因此在具体曲牌的宫调归属上也产生了不同的说法。南北曲所用宫调与燕乐二十八调之间的联系,也是“其义多不可考”“不可泥”“声字亦未可据”。这是由于南北曲家另辟道路,自创了各自的宫调系统用于南北曲曲谱中,形成了南北曲宫调体制上的特色。早期南北曲的宫调系统如《九宫大成·总论》言:

顾世传曲谱,北曲宫调,凡十有七;南曲宫谱,凡十有三。其名大抵祖二十八调之旧,而其义多不可考。又其所谓宫调者,非如雅乐之某律立宫,某声起调。往往一曲可以数宫。一宫可以数调。其宫调名义,既不可泥。且燕乐以夹钟为黄钟,变徵为宫,变宫为闰,其宫调声字亦未可据。[8]612

北曲十七宫调也即六宫十一调。六宫为仙吕宫、南吕宫、中吕宫、黄钟宫、正宫、道宫;十一调为大石调、小石调、般涉调、商角调、角调、高平调、歇指调、宫调、商调、越调、双调。

南曲十三宫调也即六宫七调。六宫为仙吕宫、南吕宫、中吕宫、黄钟宫、正宫、道宫;七调为大石调、商调、越调、双调、羽调、般涉调、小石调。

九宫或南北九宫即五宫四调。五宫为正宫、中吕宫、南吕宫、仙吕宫、黄钟宫;四调为大石调、双调、商调、越调。

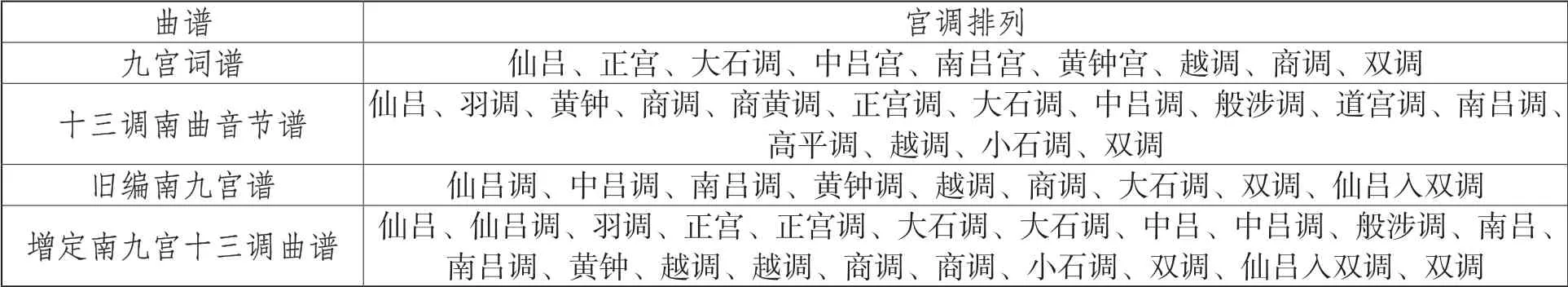

这种宫调系统在明清曲谱中又随着曲牌归属而略有差异(表1)。

表1 南曲宫调演变

续表1

首先,从遵古的角度来看,《旧编南九宫谱》《增定南九宫十三调曲谱》等首列“仙吕”的做法显然是宋代宫调紊乱传至明清以来的写照,而《九宫正始》等首列“黄钟”则是遵循了古代音乐宫调体系的传统,与蒋、沈二谱形成区别。但在实际宫调体系的建构中,也明显存在着基本的错误。

一是延续了《九宫谱》《十三调谱》以来,“九宫”之外又有“十三调”的错误认识。蒋谱、沈谱、钮谱皆称其曲谱源于陈、白二氏所藏《九宫谱》《十三调谱》,但从宫调名称考察,“九宫”之外又有“十三调”的说法,实际上是混同了两种宫调系统。“十三调”本身就包含了“九宫”,如果按照宫调的发展,则正如钱南扬先生所言:“《九宫谱》既是元朝的曲谱,则《十三调谱》应出自南宋人之手无疑”[9]162,二者有明显的递减继承关系。因此在宫调不明的影响之下,曲谱内一些曲牌宫调归属在“宫”和“调”同时收录,如《九宫正始》中《黄钟宫过曲》和《黄钟调近词》所收录曲牌就有大量重复,从【赏宫花】到【刮地风】这十几支曲牌基本一致。正如钮少雅于十三调之黄钟调下注:“以下诸调皆黄钟宫,然与本调通用,今于此止载其目,词见本宫”[1]1090。钮少雅这种宫调不明的问题亦体现在其曲牌的具体归属上,如【歇满】注:“亦在十三调”[1]1203,【喜还京】注:“亦在十三调,双调,与仙吕宫【喜换京】不同”[1]1102。

二是南曲以来宫调出入的问题也尤其明显。在北曲中,宫调出入已经出现,《北词广正谱》中可出入两个或两个以上宫调的曲子,如表2所示。

表2 《北词广正谱》可出入两个或两个以上宫调的曲子统计

而在南曲中,每宫均有可出入之宫调:

《仙吕》,与《羽调》互用,又与《南吕》《道宫》出入。

《黄钟》,与《商调》《羽调》出入。

《商调》,与《仙吕》《羽调》《黄钟》出入。

《正宫》,与《大石》《中吕》出入。

《大石》,与《正宫》出入。

《中吕》,与《正宫》《道宫》出入。

《般涉调》,与《中吕》出入。

《道宫调》,与《仙吕》《南吕》《高平》出入。

《南吕调》,与《仙吕》《道宫》出入。

《高平》,与诸调皆可出入。

《越调》,与《小石调》《高平调》出入。

《小石调》,与《越调》《双调》出入。

《双调》,与《小石》出入。[5]77-98

这种宫调相互出入的问题,也显示了南曲在延续古代音乐宫调系统问题上,宫调边界逐渐模糊的事实,从《九宫谱》《十三调谱》以来这种明显的宫调附注就已经开始。这种宫调体系的遵古和从俗过程反映了南曲曲谱在编纂过程中有着明显的因袭关系,在具体曲牌宫调体系的建立和曲牌归属问题上有着明显的混乱和逐步的修正。如《九宫正始》中吕宫【耍孩儿】曲后注:“与中吕及般涉调【耍孩儿】不同”,同时又指出应如何区分。

例曲:我一言说不尽,况说招商店,肯分地撞着家尊。我寻思他,眼盼盼人远天涯近。为甚的来那壁千般恨?休、休、休只管叨叨问。

注:沈谱曰:“‘肯分地’元出北曲,犹言‘遇巧也’,今人不知,改作‘蓦忽地’,无古意矣,或不唱‘为甚的’一句,则下面‘休只管’一句无着落矣。”

第一句句法,按古本及元谱皆如是者,今坊本改作“我有一言说不尽”,直似中吕调【耍孩儿】之首句。且“况说”二字出古本及元谱,今亦改作“向日”,亦非也。又“寻思他”三字,按古本原文及调律然皆一句,何今人错谓“寻思”二字为断?妄以“他”字属下。若然,则此之“眼盼盼”三字,在父母前犹诉蒋之情,然非自谓也。此义当察。[1]475-476

可见,钮少雅从格律角度开始纠正前谱存在的问题,只有深入具体的曲牌格律才能对曲牌归属有所纠正。此外,南曲中逐渐出现的“仙吕入双调”也是一个值得注意的问题。从宫调起源来讲,“仙吕入双调”在宋词中已有,首见于吴文英《梦窗词集》中《凄凉犯》一调下注。《凄凉犯》为姜夔所作,原《白石道人歌曲》并未注宫调,据陆钟辉本《强村丛书》,“商调”系“双调”之误。①原注为:仙吕调犯双调,按《白石道人歌曲》双调作商调,原抄是调,有姜夔《绿杨苍》。参见朱孝臧《强村丛书》。又,姜夔释犯:“凡曲言犯者,谓以宫犯商,商犯宫之类。如道宫‘上’字住,双调亦‘上’字住。所住字同,故道调曲中犯双调,或于双调曲中犯道调。其他准此。”[10]1-2仙吕调与双调住字同为“”,故“仙吕入双调”为宋词中存在的。但考察明清诸谱中关于“仙吕入双调”所收曲牌,仅有【桂花遍南枝】一曲,其根本原因在于宫调舛误以来,“仙吕与双调‘交流’的情况较其他宫调密切,而明清以后,乐理不明,宫调混乱,因此产生了‘仙吕入双调’这个非乐理名称的名词”[11]64-65。

这种《九宫》《十三调》分立的错误直到张大复《寒山堂新定九宫十三摄南曲谱》才得以纠正:

九宫十三摄者,谓仙吕宫、正宫、中吕宫、南吕宫、黄钟宫、道宫、羽调、大石调、小石调、般涉调、商调、双调是也。本是六宫七调,所以名九宫者,并调以名宫。又曰羽调与仙吕通用,大石、般涉、小石、道宫等四调,存曲无几,名存若亡,故曰九宫也。自《乐书》不传,元音沦佚,后世之所云宫调,实源自西域之龟兹。隋开皇间,龟兹乐人传其琵琶于中土。琵琶四柱七调,有万宝常者,取其七调,用拨弦移宫之法,附会于五音、二变、十二律,旋相为宫,得八十四调,而不用二变及徵调,仅有四十八调。五代又亡其二十,宋又亡其十二,金又亡其三,故仅余十三调也。昔人多不明其理,遂谓九宫之外,又有正宫调,不知正宫乃正黄钟宫之俗名,安得又有调哉?更谓某调在九宫,某调在十三调,强加分离,直同痴人说梦,始作俑者,乃毗陵蒋氏,贤如词隐,尚不敢为之更正,自侩以下,可无论矣。又谓在九宫者,曰引子、过曲在十三调者,曰慢词、近词,乃诗余之专名,但以曲本源于词,而慢词多采作引子,近词多采作过曲故矣,二者岂有分别哉。今索本返源,仅分十三调,而慢词仍归引子,近词仍归过曲。[12]637

从整个明清曲谱的发展来看,张大复的曲学思想对之后曲谱的发展有着深远影响,首先即表现在上文所引其对“九宫”“十三调”分立的问题进行了澄清。其次,对一些宫调不明的问题进行了整理,如对“仙吕入双调”宫调归属曲牌的整理,张大复《寒山堂曲谱》率先取消仙吕入双调,将原来的曲牌分隶于商角和高平二调,之后曲谱亦开始对“仙吕入双调”下的曲牌归属进行整理。如《南九宫谱大全》认为张大复的分类方法还不尽善,应以仙吕归仙吕,双调归双调为妥。近代吴梅延续了这一思路,指出从笛色角度分析的话,“仙吕用工调,双调用正宫调,旧谱中仙吕入双调一门,有用宫调者,有用正工者,颇不一律”。[13]221

三

若论张大复的曲学思想,从《寒山堂新定九宫十三摄南曲谱》到《寒山曲谱》可以清晰地看到其从遵古到从俗思想的变化。张大复与钮少雅为同乡,在张氏编订《寒山堂新定九宫十三摄南曲谱》时,从钮少雅处获得过一部分古曲资料,亦受到钮少雅“力求元词”思想的影响,“曲创自胡元,故选词订谱者,自当以元曲为主杲”[12]637。因此,从蒋孝、沈璟、钮少雅、张大复至于后世曲家,总体思想以遵古为主,而在从俗的问题上各自倾向和思路不同。

蒋孝、沈璟、钮少雅总体是以陈、白二氏所藏《九宫谱》《十三调谱》为基础的,区别在于蒋孝、沈璟采用无辞本,钮少雅采用的是有辞本。具体订谱时,蒋孝对原有无辞曲牌基本保持原样,不作过多增删,其目的仅仅是为《九宫谱》补足例曲,初步建立南曲谱的规范。沈璟则是在二者的基础上增订删补,并对曲牌进行初步校注,因此在沈谱中可以看到曲牌有所增删调整,宫调体系不变。沈璟已经开始注意到音乐的新变,因此在其曲谱中对一些有变化的曲牌,他总是用“姑存疑之”的方式保留意见,以待进一步考证。如【急三枪】曲牌即是新出,而其格律还在逐步修订之中,因此沈璟不敢贸然定是非。

钮少雅遵古与从俗的思想显得更为隐蔽。从《九宫正始》所依据的订谱实际材料来看,首先可以肯定的是钮少雅、徐于室确实掌握一定量的古曲资料,其曲谱部分资料较为可靠。但是钮少雅在订谱之时,很多时候也是参考了蒋谱、沈谱以及戏曲文本的诸多资料,在其曲谱中很容易找到因袭的痕迹。不同的是,钮少雅在曲学思想上有着明显的个人意识,他意图通过古谱来证明自己曲谱的规范性,因此在具体曲牌的订正问题上很少有存疑的情况,甚至在一些沈璟存疑,或曲律比较难的曲牌的订正上,不惜采用《骷髅格》这样的伪托“汉唐古谱”来证明自己曲律的正确性。这也给后世进一步修正曲谱造成了不小的干扰。

钮少雅的从俗则是通过其对“集曲”曲牌的订正表现出来的。集曲是随着文人参与戏曲创作而产生的,乃文人的二度创作,是在词乐格律上的个性化认知。后世曲牌数量不断增多,很重要的原因就是大量集曲的产生。早期的戏文和曲谱中几乎很难见到长套细曲,但在文人参与戏曲创作之后,原有细曲的数量越来越不能适应叙事抒情的需要,创造新曲牌又很难。在原有曲牌上运用集曲的方式重新谱曲,既能通过集曲的方式改变乐式,从而在不伤害文辞的基础上达到词乐双美的效果,又能扩大戏曲的叙事范围,充分满足文人挥洒笔墨、不拘词谱的要求。清初的钮少雅注意到了这种音乐变化的趋势,因此其曲谱中的集曲明显增多。但钮少雅还处于集曲格律的探索时期,他为宣扬其集曲思想,通过伪托《骷髅格》来订正部分难解集曲曲律。

钮少雅对于集曲和正曲的界限是十分明确的,因为集曲对于词乐关系的要求更为严格。如张大复说:“但古曲中之犯调,其音韵美听,沿用依旧,如【一秤金】【五马风云会】【渡江云】之类,则可直作正调看”;“且犯之法,虽易明,若求音律和美,两调接笋处,如天衣无缝者,非精通音声,不易措手,必须有头有尾”。[12]637从钮少雅始,集曲订正为正曲逐渐成为曲谱编纂的一个思路。而钮少雅这种逐渐从俗的思想也影响到了张大复,因此张大复《寒山堂新定九宫十三摄南曲谱》仅收正曲,不收犯调,而在《寒山曲谱》中将犯调单列整理。从明清曲谱的整体发展历程来看,钮少雅的曲学思想直接影响了张大复,而张大复的曲学思想则对后世曲谱产生了重要影响,如《新编南词定律》、吴梅等在部分曲牌的订正上多以张大复为准。

明清曲谱的发展始终沿着遵古和从俗的思路进行着。从中国古代音乐整体发展的历程来看,戏曲音乐是有继承也有创新的。继承在于戏曲音乐是在中国音乐不断积累的基础上产生的,如“曲牌”虽晚至明代定名,曲牌音乐的讨论也集中于元明清时期,但实际上,曲的发展并不是凭空产生的,而是中国韵文学发展的主要脉络。这就要求我们必须遵古,遵循古曲的发展方向。创新在于从俗,体现的是音乐发展从来不是一成不变的,而是随着时代发展而变化,尤其是在戏曲这种综合艺术中,还要结合舞台表演的需要。因此曲谱编纂在遵古和从俗的问题上,不可过分拘泥,要充分把握变与不变。这也是本文综合考察明清曲谱发展路径所得到的启示。