中国福祉政策研究综述:地位、模式与功能

黄 璋

(1 常州大学瞿秋白政府管理学院,江苏常州,213164;2 日本庆应义塾大学法学研究科,东京,1080073)

在出生率持续走低和人口老龄化加速的时代,建立可持续的社会保障体系已成为当今许多国家的重要政策课题。尽管各国具有不同的国情,但都在寻求制度变革,以期在有限的财政资源下找到“福祉供给”和“经济增长”之间的平衡。现有的社会保障制度体系为应对老龄化社会的新挑战提供了基本的制度基础。因此,在研究福祉政策时,有必要探讨社会保障制度及其在福祉体制论(Welfare Regime Theory)中的地位、模式和功能。

一、中国福祉政策的变迁

本文从以下三个问题出发,回顾中国福祉政策(1)在以往英文、日文的研究中,福祉政策、社会保障政策、社会政策等用语的源头实际均为Social Policy一词,即上述用语为该词的衍生表述。本文中,这些用语均表述相同的意思。变迁及发展的研究文献。第一,随着时间的推移当代中国的社会保障制度发生了怎样的变化?第二,计划经济时期和改革开放时期的福祉政策有哪些内容和特点?第三,中国共产党是如何认识福祉政策的?

从中国社会保障制度的演变过程来看,以往的主流研究认为,中国社会保障制度经历了从“国家保障”向“社会保障”的转型过程[1-3]。计划经济时期,国家保障通过工作单位来实施,因而也被称为“单位保障”。一方面,在国家实施统包统配和固定工的就业政策下,城市居民享受的福祉虽然水平不高,但很全面,具体涵盖工作分配、住房分配、养老、医疗和各种生活补贴等方面;另一方面,虽然农村居民被排除在国家福祉制度之外,但能在自助和互助的农村合作医疗制度以及集体供养的“五保”制度下获得福祉服务[4]。这种农村“集体保障”本质上是集体成员间的互助共济[5]。郑功成评价这种福祉模式为“低水平福祉国家”[6]。Ngok,Chan和Phillips也认为,单位为职工生活各方面提供福祉服务,宛如一个小型福祉国家[7]。但田多英范指出,这只是一种“生活保障制度”[8]。

到了改革开放时期,社会保障制度是为了支持国有企业改革而创设及发展,它被视为社会稳定器,以应对经济体制转型带来的风险[9]。在国有企业改革过程中,社会保障制度保障了下岗职工的基本生活,有力地支撑了经济体制改革,也被称为经济体制转型的润滑剂[10]。2002—2012年,伴随着“和谐社会”的提出,社会保障从经济建设的从属物转变为社会建设的重要任务[11]。郑功成等认为,目前的社会保障体系结合了自助、互助和公助的要素,形成了包括社会保险、社会救助、社会福利、社会优待和住房保障在内的社会保障体系。社会保障制度改革以“全覆盖、保基本、多层次、可持续”为方针,以健全基本养老保险、基本医疗保险和最低生活保障为重点推进[12]。

范丛将改革开放时期中国社会保障事业的发展划分为以下四个阶段。第一个阶段(1978—1991年)是以经济建设为中心,保障人民基本生活的时期;第二个阶段(1992—2002年)是强调效率优先,社会保障从属于经济发展的时期;第三个阶段(2003—2012年)是重视社会公平,建立与经济发展水平相适应的社会保障制度的时期;第四个阶段(2012年至今)是建立可持续的社会保障制度,强调制度改革顶层设计的时期[13]。尤其需要指出的是,自2012年以后,社会保障成为国家治理的重要主题和手段之一[14]。

鲁全通过分析中国共产党第十五次至第十九次全国代表大会(简称党代会)的报告,探讨了中国共产党对社会保障的认知。他认为,中国共产党对社会保障的定位(或认知)经历了从经济改革的配套(十五大),到经济发展的内容(十六大),再到独立的社会建设内容(十七大、十八大)的转变过程。如今,社会保障成为理政之基,在维护社会稳定、促进社会和谐、加强政治合法性方面发挥着重要作用[15]。社会保障问题是一个民生问题(2)例如党的十五大、十六大报告都提到“不断提高人民生活水平”,党的十七大、十八大、十九大报告都提到“保障和改善民生”。,而民生问题与“政治信赖”有关。例如,邓小平说,“不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条[16]。”由于改善民生问题的基本条件由经济发展提供,经济建设成为最高任务,即“以经济建设为中心,发展才是硬道理”[17]。因此,发展经济和消除贫困对于社会主义政权的“合法性”非常重要。正如邓小平所强调的“贫穷不是社会主义,发展太慢也不是社会主义”[18]。社会主义的优越性体现在“发展速度和消除贫困”上,社会主义的本质在于实现“共同富裕”。

二、中国福祉政策在福祉体制论中的地位

在福祉国家论的研究中,Titmuss将社会政策(或福祉国家)分为三种模式:一是剩余福祉模式;二是“产业成就—绩效”模式;三是制度再分配模式[19]。埃斯平-安德森(Esping-Andersen)提出福祉体制论,以取代福祉国家论,并讨论了与政治结构和经济制度有关的社会保障政策的特点。他利用去商品化和阶层化的指标,根据福祉供给中家庭、市场、国家的比重及功能,将欧洲主要工业化国家划分为三种类型的福祉体制,即自由主义、保守主义和社会民主主义。在埃斯平-安德森的福祉体制论中,主要的福祉供给包括家庭提供的福祉(如在家庭内照顾儿童和病人、老年人)、市场提供的福祉(与工资或工作挂钩的福祉、在市场上购买的福祉)、政府提供的福祉。换句话说,表现国家、市场和家庭之间产生和分配福祉的全部方式的福祉体制的差异决定了福祉国家的类型[20]。

埃斯平-安德森的“三类型”福祉体制论在世界范围内产生了巨大的影响,但也受到批判[21],比如,被批判为欧洲中心主义(分析对象仅限于欧洲主要发达工业国)。最多的批判来自女权主义者,该群体不认同特定福祉国家的分类方式[22]。有学者指出,家庭主义是福祉体制的第四种类型[23-25]。尽管埃斯平-安德森也承认一些南欧和东亚国家比典型保守主义类型国家更注重家庭,但其福祉体制仍属于保守主义的子类别,而不构成独立的类型,因而依然坚持传统的“三类型”福祉体制论[26]。

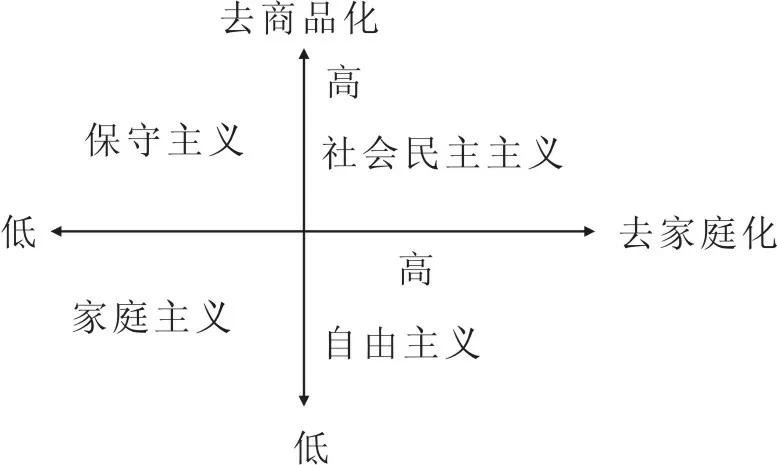

在日本,新川敏光在埃斯平-安德森的“三类型”论基础上增加了家庭主义,倡导“四类型”论。他认为,去商品化是资本主义经济体系产生福祉国家的最基本的底层逻辑,在去商品化指标的基础上增加一个去家庭化指标,可以创建第四个类型福祉体制。如图1所示,家庭主义模式和保守主义模式的主要区别在于去商品化程度的不同。尽管保守主义模式根据行业分设社会保险(以行业为单位设立社会保险),但在每个系统中都力求福祉水平的平等化。在家庭主义模式中,除了公务员群体享受较好的福祉待遇,其余社会成员的保障水平处于低水平状态[27]。

图1 四类型福祉体制论概念图

本文对照自由主义、社会民主主义和保守主义三种类型的特点来分析中国的福祉体制。体制内的领导干部、公务员和事业单位编制的职员享受优厚的福祉待遇,反映了保守主义类型的特点。面向低收入群体实施最低生活保障等社会救助,反映了自由主义类型的特点。同时,中国政府通过税收优惠政策鼓励发展企业年金和企业补充医疗保险,这种对私人企业福利计划的补贴也是自由主义类型的典型做法。此外,尽管覆盖所有非雇员的居民基本养老保险制度和居民基本医疗保险制度,以及面向所有60岁以上老人(非雇员)的基础养老金制度的福祉水平不高,但它们都基于普遍主义原则,这与社会民主主义类型有共通之处。至于按职业划分社会保险(如机关事业单位养老保险、职工基本养老保险和居民基本养老保险),则与保守主义类型的做法类似。

然而,在讨论中国的福祉体制类型时,中国能不能算作福祉国家是一个疑问。抛开资本主义经济和民主政治的先决条件,根据现代化理论,福祉国家的出现是对家庭垄断福祉供给传统的一种功能性替代[28]。随着城市化和工业化的发展,家庭开始“衰弱”(3)这里指家庭规模小型化、福祉供给功能弱化。,福祉国家填补了社会保护的空白。当今中国的城市化和工业化快速发展,但家庭主义(familism)仍然非常牢固。孝道以及支持和照顾家庭成员义务的文化仍然普遍存在和被提倡。Hämäläinen、Chen和Zhao探讨了儒家的家庭观念对中国社会政策的影响,发现尽管目前中国的福祉体制受到“儒家思想”“社会主义意识形态”和“个人主义”的共同影响,但家庭仍然扮演着十分重要的角色,并在福祉供给方面发挥着核心作用[29]。Wang和Liu在研究中国福祉政策时关注到性别问题,认为妇女在家庭中的无偿劳动(例如照顾家庭成员、护理病人等)为中国的福祉政策做出了贡献,妇女在家庭中的无偿劳动填补了中国家庭政策的空白[30]。

埃斯平-安德森在《福祉资本主义的三个世界》日文版(2001年)序言中解释了日本福祉体制难以定位的原因[31],该解释同样也适用于中国,即中国的福祉制度(社会保障制度)仍处于发展过程中。尽管中国福祉制度基本框架(社会保障制度体系)已经建立起来,但仍然处于一种未定型的状态。在中国福祉供给的主要单位(国家、市场、家庭、社会组织等)里,家庭仍然发挥着核心作用。这点符合新川敏光的第四种家庭主义类型。除此之外,目前关于福祉国家的研究普遍认为,绝大多数福祉国家并不属于任何一种纯粹的类型,而是具有混合型特征[32]。换句话说,埃斯平-安德森划分的福祉体制的三种类型只是绝对模型,在现实中,许多福祉国家兼具有各种类型的元素。

三、国际上对中国福祉政策模式的解读

在比较福祉国家研究的文献中,主要有两种理论解释福祉国家的发展[33]。第一种是Wilensky的工业化理论[34]。Wilensky认为,福祉国家是工业化的结果,从长远来看,工业化才是福祉国家产生与发展的根本原因。换句话说,他主张一种趋同理论,即经济发展导致福祉国家。根据这一“经济假说”,随着工业化和市场经济的发展,中国也将不可避免地成为福祉国家。也就是说,作为工业化和经济增长的结果,福祉国家将在中国“被动地”得到构建。另一种是Korpi等的权力资源动员理论[34]。Korpi等认为,福祉国家是由一种政治权力结构驱动形成的。如果遵循这一“政治假说”,中国成为福祉国家是困难的,有人认为中国的劳工运动或工会的组织化或独立性有待加强。朱思琳认为,在市场经济中,中国变得越来越像一个“福祉国家”,过去以基本建设投资为主的财政支出结构已逐步转变为以文教卫生事业和社会基础设施建设为主的新财政支出结构[35]。另外,中国政府致力于消除贫困(如精准扶贫),提高人民生活水平,发展与社会经济水平相适应的社会保障事业,而经济增长被看作是解决贫困等社会问题的根本办法。因此,可以说中国属于“经济假说”的范畴。

此外,中国是否走“福祉国家”的道路,不是由政治权力结构所决定的,它是一个政策选择的问题。沈洁指出,中国福祉政策的形成是由中国共产党主导的[36]。范丛认为,中国社会保障事业的发展是中国共产党政策选择的结果[37]。邓小平曾指出,“欧洲发达国家的经验证明,没有家庭不行,家庭是个好东西。我们还要维持家庭……欧洲搞福利社会,由国家、社会承担,现在走不通了。老人多了,人口老化,国家承担不起,社会承担不起,问题就会越来越大……全国有多少老人,都是靠一家一户养活的。中国文化从孔夫子起,就提倡赡养老人[38]。”那么自1992年以来,中国建立了什么样的福祉体制?此外,中国一直强调有“特殊的国情”,那么中国的福祉政策有什么样的“特殊性”?

首先,在埃斯平-安德森的福祉体制理论的影响下,东亚福祉国家论(4)东亚福祉国家论是学者们对东亚地区国家福祉政策总体特征进行理论解释的一种概称,目前主要有“儒家福祉国家论”“发展主义福祉国家论”“生产主义福祉国家论”等几种提法。成为解释东亚国家福祉政策的主流。在东亚福祉国家论中,Jones提出了“儒家福祉国家论”(Confucian Welfare Regime),其核心是家庭主义[39]。然而,这一理论被批评缺乏对儒家思想的明确定义,容易被滥用。例如,在过去儒家思想被视为经济增长的障碍,但现在却被认为是东亚经济增长的重要助力[40]。Holliday、Tang和Kwong-Leung认为,在东亚国家,福祉政策被纳入经济发展规划,服从于经济发展目标,是促进经济增长的政策工具,因此,这些国家被称为“发展主义福祉国家”(Developmental Welfare State)或“生产主义福祉国家”(Productivist Welfare Regime)[41-42]。在关于东亚福祉国家论的探讨中,中国也时常被纳入讨论范围[43],但在国际比较下,并没有较好地被纳入理论分析框架[44]。这里有两个原因:一是中国正处于转型期,20世纪90年代到21世纪初期中国的社会保障制度还在筹建中;二是中国具有“特殊性”。正如埃斯平-安德森的《福祉资本主义的三个世界》和Holliday、Wilding的《东亚的福祉资本主义》[45-46]所言,资本主义经济和民主政治是“福祉国家”产生的前提条件,而中国作为独特的社会主义国家,难以被纳入分析框架。

近年来,随着中国的社会保障体系框架逐步完善,一些学者尝试对中国的福祉体制进行分类。Ringen和Ngok考察了中国福祉政策的特点,并对中国的福祉体制进行定位。他们认为,中国的社会保障政策从改革开放之初就以服务于经济体制改革为目标,现在仍然发挥着促进经济增长的作用。社会保障政策是促进经济发展的一种手段,也是经济政策的一个组成部分。政府虽然没有建立新的具有原创性的福祉体制,但在短时间内建立起了社会保障体系,应该受到赞扬[47]。Mok和Qian持相同观点。他们认为,2003年以来所提倡的“和谐社会”显示了中央政府改善人民福祉的强烈政治意愿,但并没有从根本上革新现有的福祉理念和福祉国家制度[48]。

那么中国的福祉政策是如何为经济增长服务的? Yan、Chen和Li基于对中国西南地区某地级市2014—2017年福祉住房计划的案例研究,提出“创业型福祉国家” (Entrepreneurial Welfare State)的福祉模式。他们指出,实施福祉政策的地方政府负责福祉支出,部分地方政府将专门用于福祉政策的资金转移到产业政策上,使福祉政策服务经济增长[49]。这在一定程度上反映出了地方政府与中央政府对待“福祉供给”的不同态度:中央政府希冀福祉政策得到有效贯彻落实,以促进社会和谐、巩固执政基础、践行党的宗旨,但部分地方政府作为福祉支出的直接责任方将福祉政策用于服务经济增长。

四、中国福祉政策的功能

Titmuss指出,福祉政策只是“自然”社会系统内置的自我调节机制的一部分,是由社会系统的“自然”运作带来的,目的是为了恢复平衡秩序[50]。换句话说,福祉政策是缓解资本主义经济不稳定因素的“缓冲”装置,是一种寻求恢复社会秩序的制度。然而,在福祉政策提供服务和收入保障的同时,福祉系统(社会保障制度)还被一些学者认为具有社会分层的作用,是构建阶级和社会秩序的最重要制度[51]。关于福祉政策的功能,有两种主要的观点。第一种观点认为,即使是先进的福祉国家也只是复制(甚至培养)现有的阶级社会[52]。许多新马克思主义者支持这一观点。O'Connor甚至宣称,福祉政策提供了现有政权所寻求的合法性和社会稳定性[53]。Piven和Cloward认为,政府提供贫困救济的意愿更多的是出于对社会稳定受到威胁的担忧,而不是基于民众的迫切需要[54]。第二种观点认为,福祉改革是缓解阶级分化的政策举措[55-57]。福祉消除了阶级斗争的根源,并成为统合民族国家社会的一种手段[58]。这类观点可以追溯到社会心理学家Hyman的顺从群体理论(Reference Group Theory)和Marshall的公民身份理论(Social Citizenship Theory)[59-60]。

Cook等将中国的福祉政策称为“吸收社会冲击”的手段和维持社会稳定的政策工具[61],满足人民的福祉需求是中国政府政绩和政权合法性的重要组成部分[62],该政策在经济增长、社会稳定和改善民生方面发挥了重要作用[63-64]。但是,中央政府和地方政府对福祉政策有着不同的认识和态度。中央政府期待福祉政策发挥社会稳定器和巩固执政基础的作用。而地方政府作为福祉支出的直接责任方,面临“经济增长”和“福祉供给”的两难选择,缺乏增加福祉支出的动力。为此,中央政府将社会救助等福祉支出纳入特定项目的财政转移支付补助范围,并提供专项资金(专项转移支付)用于实施福祉政策。例如,为了建立统一的城乡居民基本养老保险制度,中央政府对中西部地区的居民基础养老金给予全额补贴,对东部地区的居民基础养老金给予一半补贴。其他福祉项目,如免费义务教育、学生营养餐计划、农村义务教育校舍改造、各种社会救助等,都是通过中央政府的财政转移支付资金(专项转移支付)来实施的。

五、结语

正如我们所看到的,中国的福祉体制模式在很大程度上依赖于家庭。福祉政策既服务于经济增长,亦是社会稳定和强化政治合法性的关键。随着独生子女一代的父母步入老年,这种基于家庭主义的福祉模式必将难以为继。因此,急需扩大国家在福祉供给方面的作用。未来,中国政府将面临“福祉供给”与“经济增长”的双重重压。因此,为应对老龄化社会的挑战,寻求低成本、可持续的福祉政策,必然会成为中国政府的政策导向。至于如何在有限的财政资源中分配“福祉供给”与“经济增长”所需的份额,则是对国家治理能力的考验。