上海市社区卫生服务居民满意度研究

韩裕乐,罗喆慧,毕 媛,孙欣然,何碧玉, 张雪艳,刘静静

随着社会经济的不断发展,社区卫生服务需求呈现多样性趋势,尤其在新冠疫情背景之下,居民对社区卫生服务的认知及就医理念发生了一系列变化[1]。本研究通过调查上海市社区卫生服务现状,了解居民对社区卫生服务的满意度,探究当下社区卫生服务的难点,为推动服务质量提升、满足人民对社区卫生服务日益增长的需求提供政策建议。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本调查覆盖上海市16个区244个社区卫生服务中心,采用拦截调查方式进行。拦截地点在社区卫生服务中心内及周边小区,共完成7 526人次有效调查。

1.2 调查内容

本次调查内容包括基本医疗服务(包含门诊服务和住院服务)、公共卫生服务及家庭医生签约服务和受访人的基本信息。采用李克特(Likert)态度测量量表分级,调查人员为经过培训的专业人员,过程有录音和定位,并将其作为项目质控。

1.3 统计学处理

2 结果

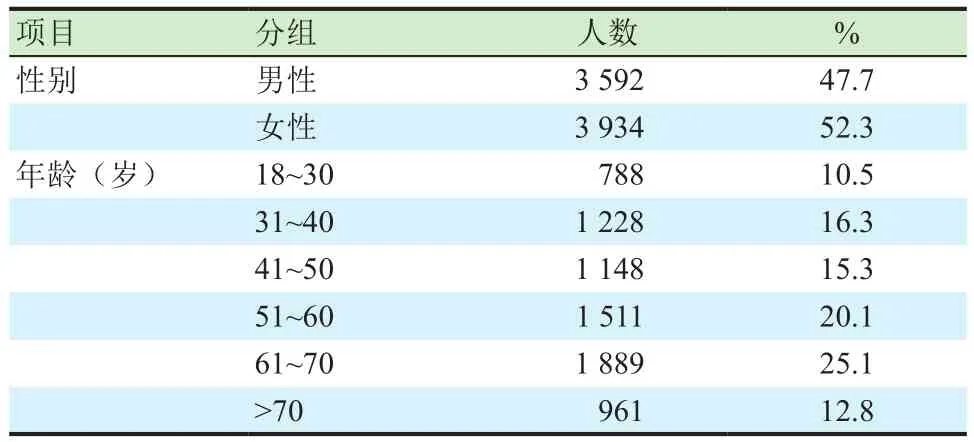

2.1 受访居民的基本情况

本次调查的居民中男女人数接近,女性占比为52.3%,略高于男性;年龄在31~70岁。调查显示,受访居民中高中/中专及以下学历的占比59.1%,仅有4.2%的受访居民认为自己的健康状况较差/很差。见表1。

表1 受访居民的性别及年龄分布情况

2.2 居民对社区卫生服务的满意情况

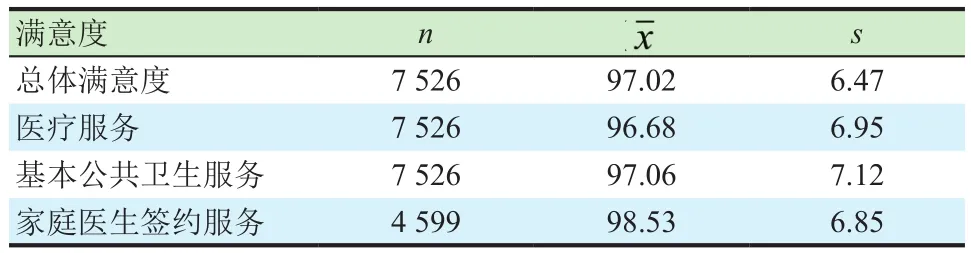

2.2.1 居民对社区卫生服务的总体满意情况

2020年,上海市受访居民对社区卫生服务的总体满意度为97.01分,达到优秀水平。其中,家庭医生签约服务的满意度最高,达到98.53分,高于基本公共卫生服务的满意度(97.06分)和医疗服务满意度(96.68分),后两者得分基本持平。见表2。

表2 2020年上海市社区卫生服务居民满意度情况

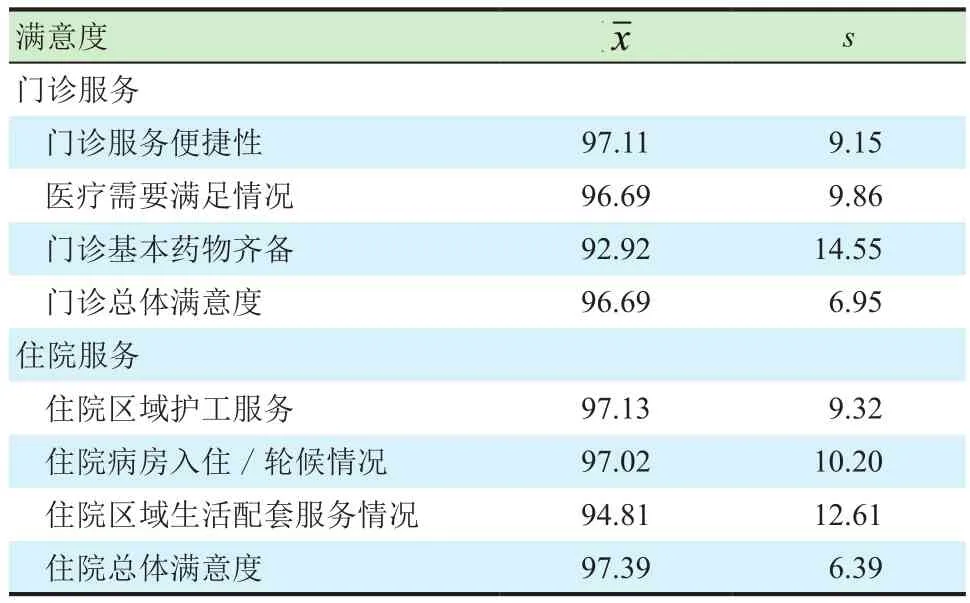

2.2.2 居民对基本医疗服务的满意情况

在门诊服务评价中,受访居民对门诊服务便捷性的满意度较高,为97.11分,与医疗服务总体满意度(96.69分)基本一致。相对而言,受访居民对门诊基本药物配备的满意度低于门诊服务便捷性,为92.92分。见表3。

在住院服务评价中,受访居民对住院服务的总体满意度为97.39。其中,对护工服务的满意度得分为97.13分,对病房入住/轮候的满意度为97.02分,高于对住院区域生活配套服务(如交流区、文化活动等)的满意度(94.81分)。见表3。

表3 受访居民对基本医疗服务的满意情况

2.2.3 居民对基本公共卫生服务的满意情况

调查结果显示,受访居民对基本公共服务满意度得分为97.06分,达到优秀水平。从具体评价来看,受访居民对基本公共卫生服务人员服务态度的满意度最高,为98.26分;受访居民对基本公共卫生服务项目的宣传推广满意度相对略低,为95.7分。见表4。

表4 受访居民对基本公共卫生服务的评价情况

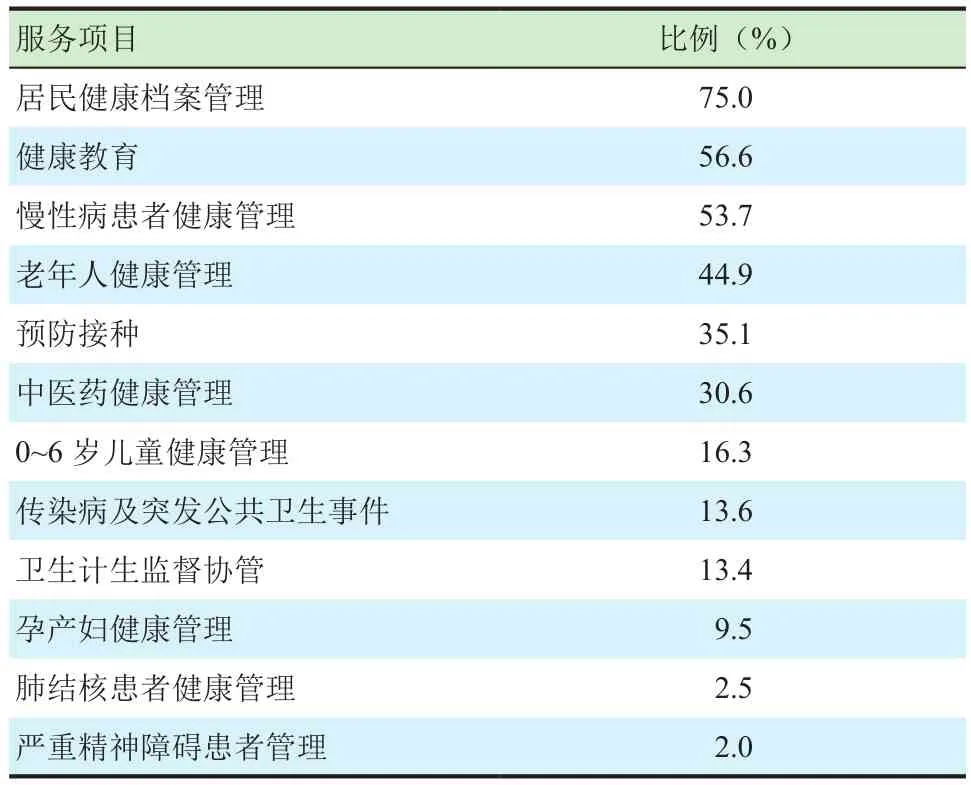

受访居民平均接受过3.53个基本公共卫生服务项目。接受比例最高的基本公共卫生服务项目依次是居民健康档案管理(75.0%)、健康教育(56.6%)、慢性病患者健康管理(53.7%)和老年人健康管理(44.9%)。见表5。

表5 居民接受基本公共卫生服务的情况

2.2.4 居民家庭医生签约服务满意情况

调查结果显示,受访居民中已签约家庭医生服务的居民对签约服务的满意度较高,得分为98.53分。

2020年受访社区居民对家庭医生签约服务的知晓率为75.8%,其中,“了解”的占比较高,为67.4%,“较了解”的占比为4.8%。有22.1%的受访社区居民不了解家庭医生签约服务。从未签约的主要原因来看,有73.0%的受访社区居民表示“自己身体健康,不需要签约”;其次是“不清楚去哪里签约”“对签约服务政策不了解”,占比分别为13.4%和9.9%;其他原因的占比均不足10%。从未签约的首要原因来看,最主要的原因依然是“身体健康,不需要签约”,占比69%;其次是“不清楚去哪签约”和“对签约服务政策不了解”,占比分别为9.7%和5.2%。

2.2.5 社区基本医疗服务优化情况分析

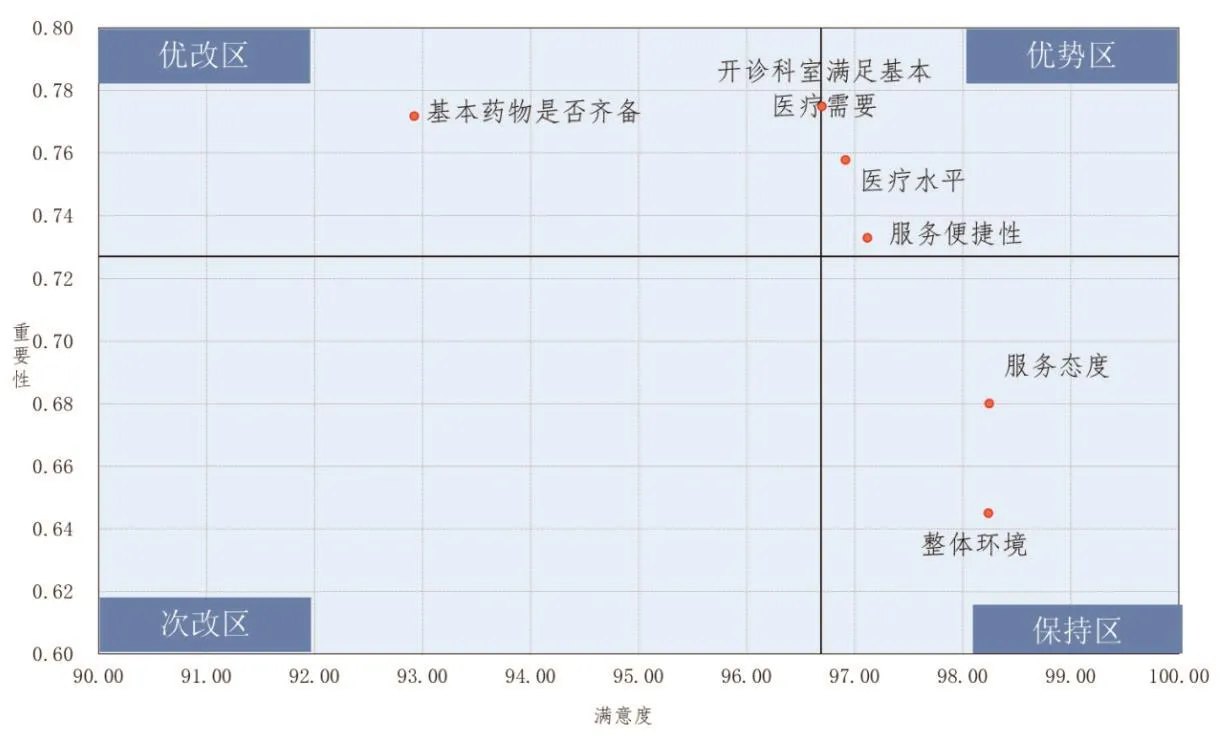

本研究采用满意度—重要性模型,分析上海市社区卫生医疗服务下一步的重点改进方向。其中横坐标为各指标满意度得分,纵坐标为各指标与总体满意度的相关系数。

在门诊服务方面,医疗水平和服务便捷性是门诊服务的优势指标,表现为满意度和重要性均较高;而基本药物是否齐备的重要性较高,但满意度相对略低,是下一步改进提升的重点。此外,开诊科室满足基本医疗需求位于优势区和优改区之间,提示下一步也可以继续提升;服务态度和整体环境表现为满意度较高、重要性略低,在有余力的情况下可继续保持或提升。见图1。

图1 上海市社区卫生服务门诊满意度-重要性推导模型

在住院服务方面,医疗水平同样是住院服务的优势指标,表现为满意度和重要性均较高;而餐饮等生活配套服务、病房入住或床位轮候、护工服务均位于优改区,即重要性较高,但满意度相对略低,是下一步改进提升的重点。见图2。

图2 上海市社区卫生服务住院满意度-重要性推导模型

3 讨论

3.1 多措并举发展社区卫生服务,提升居民满意度

2020年上海市居民对社区卫生服务满意度的总体评价为97.01分。这与近年来上海市加大社区卫生服务投入、大力发展社区卫生事业息息相关。社区发热门诊和发热哨点诊室[2]是疫情防控的重要一环,充分发挥了社区疫情防控“守门人”的职能。相关报道显示,在抗疫期间上海244家社区卫生服务中心坚持开诊,门诊量最高达到全市总量的近七成;6 000余个家庭医生团队指导居民加强健康自我管理,持续做好养老机构巡诊、家庭病床等服务,确保服务连续、不间断[3]。

3.2 完善基本医疗服务受居民认可,药物和住院服务亟待改进

结果显示,受访居民对社区卫生服务中心的基本医疗服务认可,但在一些辅助服务方面还有进一步提升空间。基本药物是否齐备是满意度相对不高但重要性较高的指标。社区卫生药品种类受采购政策影响,医生在基本药物目录内用药,居民自主选择权受一定限制。有些患者在二、三级医院开具的药物,回到社区卫生服务中心可能配不到相同的药[4],延伸处方的使用部分缓解了这一困境,但仍需继续加大推广与完善。

在住院服务中,病房入住或床位轮候情况、餐饮等生活配套服务和护工服务均需优先改进。此外,应积极探索社区卫生服务“适老性”改造,充分挖掘、链接智慧健康驿站等便捷易操作的信息化平台,帮助老年人跨越“数字鸿沟”,确保老年人就医的便捷性。

3.3 进一步做好宣传,提升签约服务知晓情况

社区卫生服务中心是签约服务的具体实施机构和政策宣传窗口,应针对不同人群分层分类做好宣传工作。一方面,签约服务对象中老年群体的占比较高,其相对更容易接受传统的宣传方式。建议广泛发动家庭医生助理、志愿者等力量,结合日常工作,开展社区内面对面宣传。另一方面,针对年轻群体,在医疗机构内可利用0~6岁儿童健康管理、预防接种、孕产妇健康管理等项目中与居民接触的机会开展签约服务宣传。此外,建议市、区两级管理部门,通过树立宣传优秀家医典型等做法,扩大签约影响力;突破卫生领域限制,寻找跨行业合作宣传点,打造横纵结合、多维度、多渠道、多形式的宣传阵地[5]。

测评发现,在未签约人员中,“身体健康,不需要签约”是未签约的主要和首要原因。建议家庭医生团队在扎实做好常规服务的基础上,探索提供更有针对性的个性化和便捷服务,进一步拓展签约覆盖面。比如,积极探索适应职业人群健康需求的健康管理,推进完善互联网+医疗/护理服务,提升家庭医生签约服务的可及性和便捷性等。