指向“证据推理与模型认知”素养的教学实践

——以“钢铁的电化学腐蚀与防护”为例

◎ 许广慧

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《2020修订版课标》)提出“以发展化学学科核心素养为主旨,重视开展素养为本的教学”。[1]化学学科的五大核心素养各有侧重,但不孤立,相互支撑,其中“证据推理与模型认知”核心素养是化学学科的重要思维方法,同时属于多学科并重素养,与物理核心素养中的“科学思维”和数学核心素养中的“逻辑推理”本质相同,体现科学探究的基本方法和过程,值得深入研究和探讨。

一、“证据推理与模型认知”的内涵与培育策略

“证据推理”是基于证据意识,通过收集证据,进行分析推理,建立证据与结论之间的逻辑关系,预测物质变化,证实或证伪假设,从而获取新的认知。在教学中应引导学生从多角度多层次寻找可靠证据进行推理,可以是宏观证据、微观证据,也可以是定性证据、定量证据、史料证据等。

“模型认知”是基于建模意识,通过类比抽象,建立模型,并运用模型系统理解概念和原理。模型认知的一般过程为:构建与认知、完善与丰富、应用与发展。在教学中引导学生归纳总结,建立模型,可以是实物模型、非实物模型,也可以是图像模型、文字描述模型、符号模型等。

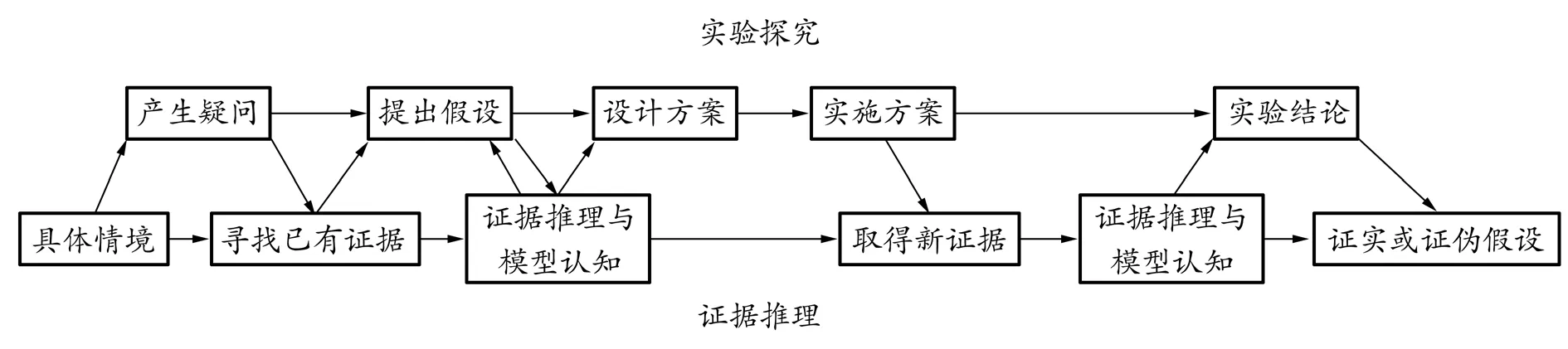

证据推理与模型认知相辅相成,既可以通过证据推理来认知和丰富模型,也可以通过模型认知完善证据推理的过程。化学是一门以实验为基础的学科,实验探究是实现证据推理与模型认知的有效途径。结合证据推理的一般生成模式和课堂实践,尝试构建通过实验探究进行证据推理与模型认知的培育策略(见图1)。

图1 基于实验探究的证据推理与模型认知的培育策略

二、教学案例分析

现以“钢铁的电化学腐蚀与防护”的教学实践为例,根据上述策略,通过实验探究,从定性、定量、史料三个角度,探讨“证据推理与模型认知”这一核心素养的发展和落实。

(一)教材分析

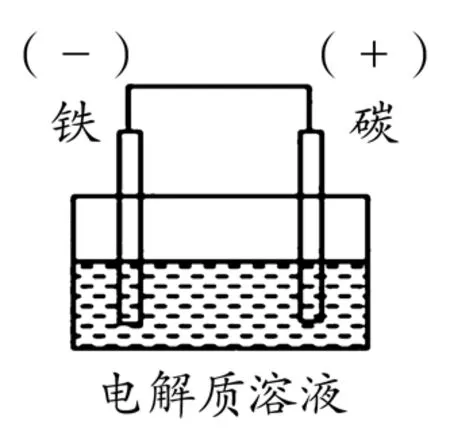

本课例选自沪科版高中化学教材选择性必修一中化学反应原理模块,是氧化还原反应中电化学基础知识原电池和电解池的实际应用环节,内容相对综合和独立。在学习本节内容之前,学生已经了解钢铁腐蚀的宏观条件,但并不了解钢铁生锈的微观本质;学习过铜锌原电池和电解饱和食盐水,掌握了原电池、电解池的基本构造和工作原理,但没有接触过铁碳微型原电池,同时缺乏将理论知识应用于解决实际问题的能力。

(二)教学设计与实施

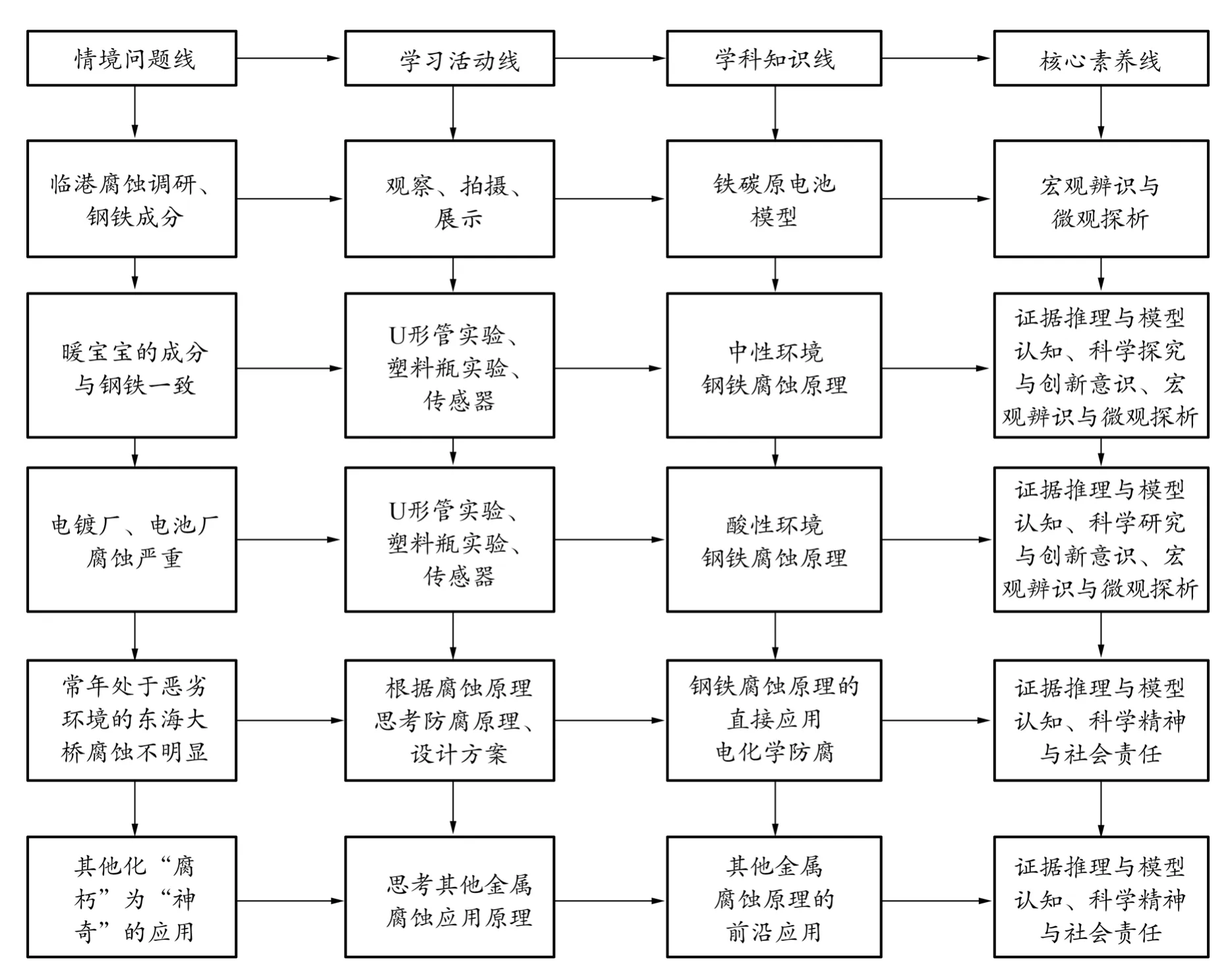

本课例秉持“教师为主导,学生为主体”的教学理念,紧紧围绕“证据推理与模型认知”这一核心素养,以学校所处东海之滨的实地环境创设真实学习情境,以实际问题为明线,学科知识为隐线,通过实验探究进行证据推理,完成模型认知与应用过程,最终落实学科核心素养。教学流程如图2所示。

图2 基于“情境、活动、知识、素养”的教学流程

(三)基于“证据推理与模型认知”的教学过程

1.定性证据推理,构建和认知模型

定性证据推理是通过观察、实验和分析等非量化手段来收集证据进行推理的过程。根据呈现的具体形式,定性证据可分为宏观证据、微观证据。基于钢铁的成分及所处环境,根据原电池的构成条件,构建铁碳微型原电池模型(见图3)引导学生基于原电池模型,有针对性地获取解决问题所需的证据,定性分析推理,完成铁碳微型原电池模型的认知。本课例的创新之处是除了U形管实验(见图4)外,还设计了简易环保的暖宝宝-塑料瓶实验,通过双重实验证据来定性探究钢铁腐蚀原理,使推理更科学和严谨,从而全面深化认知模型。

图3 铁碳原电池模型

图4 U形管实验装置

(1)证据推理与认知在探究钢铁在中性环境中的腐蚀原理的应用

探究负极反应方面基于铁碳原电池模型,易判断负极,引出学生对负极反应产物的疑问。结合学生已有认知,提出负极电极可能的假设;基于铁盐与亚铁盐性质不同进行分析推理,提出假设的检验方案;基于模型认知设计U形管探究实验,证实假设。

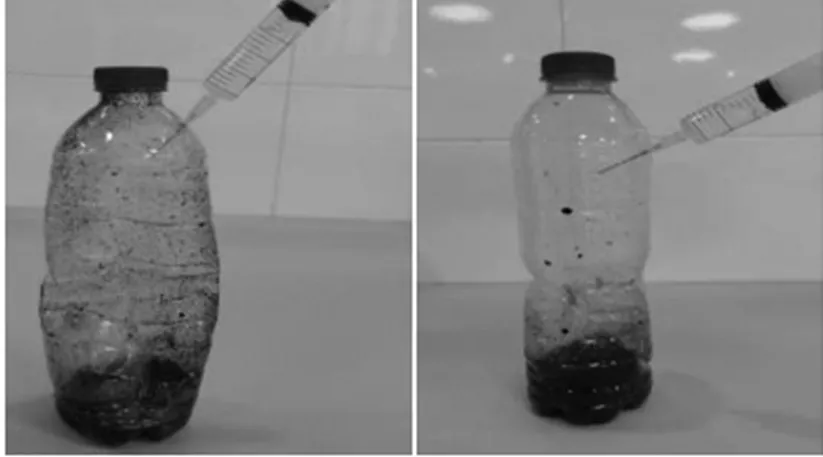

探究正极反应方面基于得失电子守恒,引出学生对负极电子的去向产生疑问。结合学生已有的知识,通过分析、推理预测元素化合价可能的变化,提出正极电极反应的假设。基于生成气体与消耗气体引起不同压强变化进行分析推理,设计U形管探究实验进行验证;但该实验证据不充分,继续寻找证据修正假设。基于生活中熟悉的暖宝宝与钢铁成分相近,创新设计了利用暖宝宝的塑料瓶实验(见图5),证实有气体消耗。

图5 中性环境塑料瓶实验

相较于以往的液柱实验和微型实验等,在科学性和安全性的基础上,塑料瓶实验的装置和操作更加简约,实验现象(证据)更直观明显,同时赋予实验新的活力;暖宝宝、铁钉和塑料瓶都源于生活中熟悉物品,可以增强学生探究的积极性。

(2)证据推理与认知在探究钢铁在酸性环境中的腐蚀原理的应用

基于电镀厂、电池厂等企业生产设施和设备腐蚀严重,教师引出探究钢铁在强酸性环境中腐蚀原理的必要性,从而引发学生对强酸性环境下铁失去电子的去向以及与中性环境下是否相同的疑问。根据钢铁成分及钢铁所处强酸性环境,构建铁碳微型原电池模型。基于强酸性环境与中性环境中,主要微粒的种类基本不变,提出正极电极反应与中性环境相同的假设。基于证据分析推理,设计探究实验,向之前瘪了的塑料瓶加强酸模拟强酸性环境,进行实验(见图6),证实是否有气体生成;在该实验证据之上,进一步通过强酸性溶液的U形管实验,探究反应现象,通过多重证据,增强推理的严密性。

图6 强酸性环境塑料瓶实验

在定性探究推理钢铁腐蚀原理的过程中,从中性到强酸性,从负极反应到正极反应,在过渡上,通过宏观创设情境代替微观离子浓度变化,有事实证据,学生更容易接受;在知识上,考虑到学生对于铁与盐酸的反应相对熟悉,不便于两极电极反应探究的开展;在实验上,向之前瘪了的塑料瓶中加酸后恢复原状,直观感受强烈,学生探究兴趣浓厚,同时体现实验探究的连续性,融入科学探究的创新意识。通过实验探究观察宏观现象、验证微观粒子,最后分析推理得出电极反应,实现“宏微符”三重表征;由易到难,符合学生的认知水平,实现螺旋式上升的学习过程,体验科学研究的一般过程和方法,感悟严谨求实的科学态度和科学精神。铁碳原电池模型的构建和认知,是输入和思维内化的过程。

2.定量证据推理,完善和丰富模型

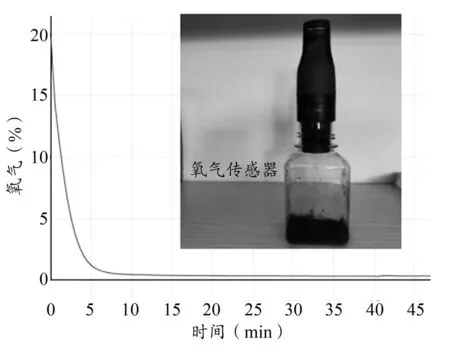

定量证据推理是通过数字形式的量化手段来收集证据进行推理的过程。在探究钢铁在中性环境的正极反应时,为增强证据推理的严谨性,在传统实验推测的定性证据之上,进一步设计数字化实验,补充定量证据,深层次完善和丰富模型。通过图像(见图7),更加直观、高效、准确地分析,从而实现了吸氧腐蚀的“宏微符图”四重表征,同时体验了从“无气体生成”到“有气体消耗”,再到“消耗了氧气”的逻辑推理。结合滴加酚酞验证产物,定量证实正极电极反应假设,再根据正负极的电极反应分析推理出电池的总反应,整个证据推理过程富有逻辑性和严谨性。

图7 中性环境氧气传感器

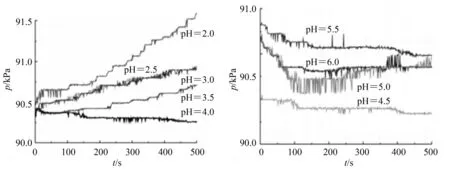

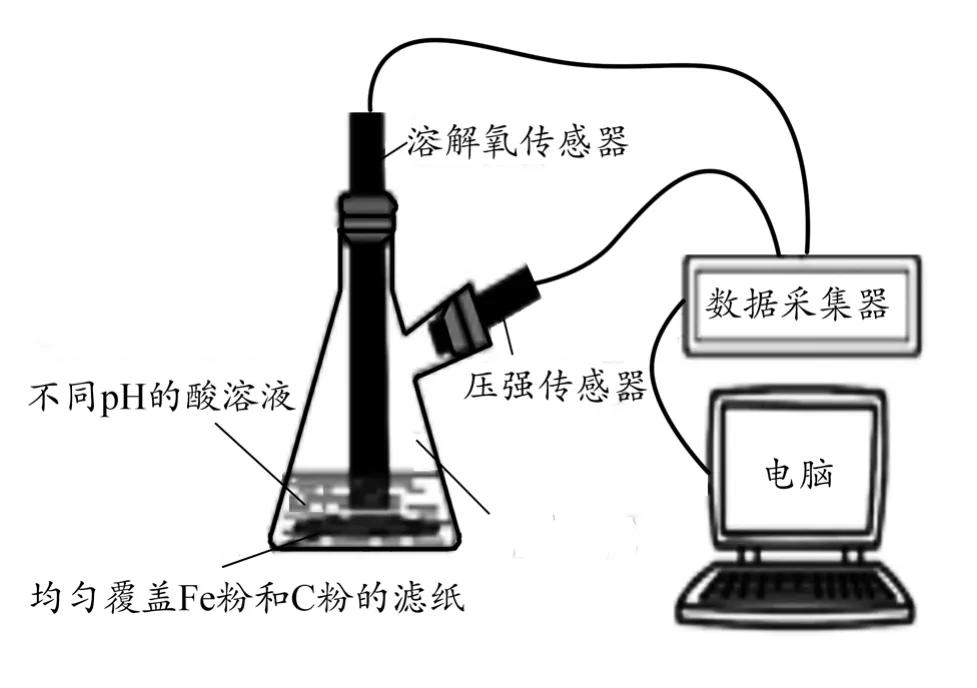

在探究钢铁在酸性环境中的正极反应时,基于酸性环境中也有氧气存在,产生该环境中析氢腐蚀和吸氧腐蚀竞争关系的疑问,提出酸性环境中同时发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀的假设。基于证据进行分析推理,设计定量实验探究:最直接的证据推理是直接监测酸性环境中氧气含量的变化,尝试分别用氧气传感器和溶解氧传感器监测不同酸性条件下的氧气含量变化,但在用证据推理的过程中要注重分析证据与假设和结论之间的逻辑关系,学会筛选证据,氧气传感器和溶解氧传感器测的都是氧气的体积分数变化,出于科学的严谨性,酸性条件下氧气的体积分数降低并不能作为氧气含量减少的有力证据;有文献用压强传感器监测不同酸性条件下的压强变化(见图8)[2],通过图像中压强变化,证实在强酸性环境中以发生析氢腐蚀为主,在中性或弱酸性环境中以发生吸氧腐蚀为主;理想的证据推理是用恰当的氧气传感器和压强传感器同时监测不同酸性条件下的氧气含量变化和压强变化(见图9),目前还在研究中,尚未实现。

图8 酸性环境压强传感器

图9 氧气传感器和压强传感器

3.史料证据推理,应用和发展模型

模型的应用和发展是模型输出和思维升华的过程。在钢铁腐蚀原理的防腐应用中,通过对比身边东海大桥和调研的其他腐蚀现象,对东海大桥常年处于强腐蚀环境中却要使用100年的事实产生疑问。基于钢桩的成分、所处环境和安装铝块的防腐措施,根据铁碳原电池模型,提出铁做正极、铝做负极的原电池原理的电化学防腐方案。最后通过文献史料证实东海大桥和芦潮港钢闸门确实均利用牺牲阳极的阴极保护法进行电化学防腐[3,4]。基于电解池模型,对金属类文物的修复与保护中“将待清洗的器物与低电压负极,一种惰性物与正极相连”的电化学清洗法[5]进行分析推理,理解外加电流的阴极保护法。

为降低推理上的思维难度,循序渐进,在提出具体电化学防腐方案之前,通过生活中电热水器通过定期更换镁棒减缓内胆腐蚀和长距离地下钢制管道通过连接电源负极减缓管道腐蚀两个事实进行启发。通过上述证据推理的过程,能提炼电化学模型,并运用电化学模型来解决电化学防腐的实际问题。

基于铁碳原电池模型的进一步发展和应用,利用金属腐蚀原理还可以直接化“腐朽”为“神奇”,即转危为机,为人类生活服务。如实验探究过程中用到的暖宝宝、医疗上可降解的镁合金血管支架、生活上以“铝-空气-海水”为能源的海洋电池、工业上处理废水的铁碳微电解技术等。通过对科技前沿和实际工业生产的了解,培养学生树立根据信息建构模型、建立解决实际问题的思维框架,赞赏化学对社会发展的重大贡献,体会学科价值,培养社会责任感。

三、教学总结与反思

本课例通过组织学生课前调研和复习铜锌原电池基础模型、课中探究推理和认知丰富铁碳原电池新模型、课后开放性作业和发展应用铁碳原电池新模型的整体设计,采取情境问题引导、小组讨论、实验探究、教师答疑等教学方法,协助学生运用日常生活中熟悉的物品探究和应用化学原理,以培养和发展学生“证据推理与模型认知”学科思想为主线,同时渗透“宏观辨识与微观探析”和“变化观念与平衡思想”的方法,提高“科学探究和创新意识”的能力,强化“科学态度与社会责任”的意识,注重学生综合运用化学知识解决实际问题的能力,真正做到“从生活走近化学,从化学走进生活”。通过教学实践,结合学生对探究推理表现及课后学习内容评价,达到了教学目标的落实。

高中化学知识点繁多琐碎,而模型认知是对知识的归纳总结,证据推理是科学的思维方法,一线教师必须具有落实“证据推理与模型认知”教学要求的意识,充分挖掘教材,创设真实的教学情境,提出有价值的化学问题,设计符合学生认知的科学探究,多角度寻找证据,尊重实验事实,学会筛选科学可靠的证据,强化证据推理的过程,增强教学的逻辑性和严谨性,凸显化学的学科价值,体现科学的内在思维。学科素养的培养和发展不是一朝一夕的事情,需要落实到每一堂课中,潜移默化影响学生,最终达到育人目的。