环境规制、媒体关注与企业绿色技术创新

左祥太,罗 恺,王一博,王昀威

环境规制、媒体关注与企业绿色技术创新

左祥太,罗 恺*,王一博,王昀威

(武汉纺织大学 会计学院,湖北 武汉 430200)

以2011年-2020年A股上市制造业公司为样本进行实证分析,首先判断不同环境规制工具对企业绿色技术创新能力的影响,其次讨论媒体关注在其中的调节效应,最后通过Heckman两阶段检验以及随机重复抽样的方法验证结论的稳健性与有效性。实证结果发现,政府主导的环境规制会抑制企业的绿色技术创新能力;企业主导的环境规制会促进绿色技术创新能力;媒体关注仅对企业主导的环境规制具备显著调节效应。

环境规制;媒体关注;绿色创新;Heckman两阶段;随机重复抽样

当今,发展中国家凭借较为低廉的价格进入制造业的国际分工体系,极大地促进了国内经济与整体就业水平的增长,但随之而来的生态环境问题便成为了可能影响国家可持续发展的严峻挑战[1]。这样的生态问题往往是因经济增长对不可再生资源的消耗以及对生态环境的破坏所造成的,而根据资源基础理论的观点来看,企业或国家独特竞争力的建设离不开对稀缺资源的保护[2, 3],所以不论是国家还是企业,都需要做出及时恰当的转型[4]。这样的转型往往离不开环境规制政策的实施,2015年1月1日,我国实施了史上最严的《环境保护法》。随着《环境保护法》的推行以及环境规制的贯彻实施,我国也先后取得了较为卓越的环境治理成果,而无论是从“遵规成本”[5, 6]还是从“狭义波特假说”[7, 8]来看,环境规制都可能直接或者间接地影响企业的绿色技术创新能力。

值得注意的是,越来越多的研究对环境规制的具体方式进行了进一步的划分,上述政策规制属于外源性环境规制手段,是一种政府主导的正式型环境规制方式。而在企业内部也有可能存在内源性的环境规制手段,即通过环境披露等方式对自身的排污情况进行约束,无论是哪种形式的环境规制都会影响到企业的绿色技术创新能力[4]。与此同时,随着信息获取成本的下降,在信息技术如此发达的现代社会,媒体关注等非正式型的引导手段逐步出现在了公众的视野里,且其对企业绿色技术创新能力的影响程度也在与日俱增[9],但相关方面的研究仍然不具备统一的结论[10]。那么,对企业而言,在多种环境规制的前提下,究竟是会因为媒体的关注而加强自身绿色技术创新能力的建设,还是因为过高的治污成本而选择放弃一部分创新投入从而削弱自身的绿色技术创新能力呢?为了解答这样一个问题,本研究通过一系列的实证方法讨论了不同环境规制工具对企业绿色技术创新能力的影响,并以媒体关注为调节变量,讨论媒体关注在不同环境规制工具下对企业绿色技术创新的调节效应。

1 假设的提出

1.1 环境规制与企业绿色技术创新

学界对环境规制与企业绿色技术创新之间关系的研究总的来说可以归结为以下观点[7, 11],分别是正相关[7, 12]、负相关[13, 14]以及条件相关[15, 16]。在这其中认为环境规制可以促进企业绿色技术创新能力的学者部分是以企业自身的环境信息披露作为变量,认为企业自发进行的环境规制有助于企业在长期内更好地提升自身的绿色技术创新能力,并实现符合政策要求的绿色发展,这是符合“狭义波特”假说的;认为环境规制会抑制企业绿色技术创新能力的学者大多是以环境保护政策为虚拟变量,或者通过地区污染物的排放量来间接测量环境保护政策实施效果的,他们认为对企业来说,若要实现符合政策的污染物排放,则需要占用企业用于创新的资金,减少企业的创新投入,从而会影响到企业的绿色技术创新能力,这是符合“遵规成本”假说的。根据以上梳理,本研究认为应当规范对环境规制工具的测量手段,同时在后续的回归当中同时控制行业、地区、年份以及个体差异,分类讨论不同环境规制工具对企业绿色技术创新能力的影响,且需要考虑到样本的选择性差异。基于此,本文提出以下假设:

假设一(H1):外源性环境规制工具会抑制企业的绿色技术创新能力。

假设二(H2):内源性环境规制工具会促进企业的绿色技术创新能力。

1.2 媒体关注的调节效应

新闻媒体不仅可以帮助企业迅速了解到利益相关者的需求与社会局势的走向,也能够帮助投资者迅速掌握企业财报中所并未披露的“非正式”信息[17]。双向的信息传递可以在一定程度上改变企业的战略决策,但改变总是面临着风险。一方面企业可以根据信息的内容即时发挥管理者的治理作用,从而促进企业的绿色技术创新;另一方面也可能受限于舆论的压力而迫使管理者出现“短视”行为,阻碍企业的绿色技术创新。此外,对于多半以政策管制为主的外源性环境规制工具来说,不论新闻媒体是否关注企业对政策的执行,都会有相关部门进行管理与处罚,所以媒体关注对外源性环境规制工具应当是不存在过多影响的,因为环境规制政策是强制有效的[13, 14];对于靠企业自发进行环境披露的内源性环境规制工具来说,新闻媒体的关注则很有可能促进企业对自身环境规制要求的持续进行[17,18],所以媒体关注对内源性环境规制工具的调节作用应当是正向显著的,根据以上推理,提出本文的假设三与假设四:

假设三(H3):媒体关注在外源性环境规制工具对企业绿色技术创新能力的影响中的调节作用不显著。

假设四(H4):媒体关注会促进内源性环境规制工具对企业绿色技术创新能力的影响。

2 研究设计

2.1 数据来源与变量说明

本文以2011年-2020年中国A股上市制造业公司为样本进行分析,样本数据当中企业的绿色专利数据、污染物排放数据以及媒体关注数据来源于CNRDS(中国研究数据服务平台),其余控制变量来自于CSMAR(中国经济金融研究数据库)。

2.1.1 绿色技术创新能力测度

在有关企业绿色技术创新能力方面的研究当中,目前较为主流的测量方式大致分为三种:一是以企业的绿色创新投入作为创新能力的代理变量[19],主要表现为通过研发资金的绝对数额或者其占销售收入的相对比例来衡量;二是以企业的绿色创新产出作为创新能力的代理变量[20],主要是通过企业的年度绿色专利数量来进行计算;三是通过带有非合意产出的方向距离函数或者其他投入产出方法[10, 21]。相较于绿色创新投入,以绿色创新产出的数据作为绿色创新能力的代理变量,不仅是一种被学者们所广泛认可的做法,其在数据的可得性以及实证分析的可重复性上也有着出色的表现,所以本文参考顾夏铭等[22]的方法并结合本文的实际数据需求情况,选取企业当年独立申请绿色专利的数量作为企业绿色创新能力的代理变量。

2.1.2 环境规制程度的测量

以四等水准高程值为真值,计算出河北CORS静态观测高程中误差为±19.7 mm,精度满足《卫星定位城市测量技术规范》关于四等GPS高程测量中误差不大于±30 mm,点位高程较差不大于±60 mm的技术要求。

环境规制的主要形式可以分为两类,一类是外源性环境规制,主要通过企业所面临的外部力量强制实施环境管制[23],最典型的做法就是通过环境规制政策来减少企业的污染物排放量,同时也会给企业带来一定的“治污成本”[24]。其优点在于执行力度强,对环境的改善能力能够在短时间内迅速见效;另一类是内源性环境规制,主要通过企业对自身可持续发展的建设要求等来约束自身的生产行为,从而达到实现绿色发展的目的,其优点在于可以优化企业的资源配置,增强企业竞争力以及抵消环境规制带来的生产成本增加[25]。

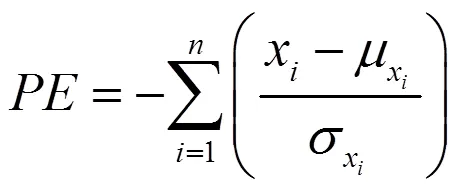

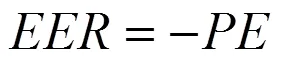

对于外源性环境规制的计算方法一般有两种,一种是通过政府工作报告中的相关词汇频率等作为直接计算环境规制强度的方法[20, 26]。另一种则是通过当地不同污染物的排放总量加权平均来间接计算环境规制强度[10, 21, 27]。这两种方法都停留在了省市级层面,没有深入讨论不同行业所面临的环境规制强度,而以省市级数据对单个企业或行业所面临的环境规制强度进行定义,是缺乏一定精准度的。故可以通过制造业公司年度不同污染物排放总量的标准化和函数值的相反数,来更加精确地表示单个公司所面临的环境规制强度,这样做的好处是可以提升指标的精确性,具体计算方式如下:

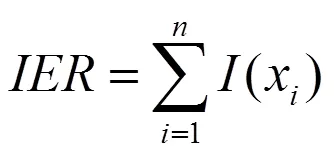

在有关内源性环境规制的计算方法当中,有学者采用地区工业污染源治理投资完成额衡量[10],但这种方式同样地还是会存在一些匹配误差。对于具有可持续发展目标、自身环保要求高的上市公司来说,它们会单独披露一些环境治理的管理报告,所以可以通过观察企业的环境管理披露情况表,对企业是否披露环保理念、环保目标、环保管理制度体系、环保教育与培训、环保专项行动、环保事件应急机制、环保荣誉或奖励、“三同时”制度等进行赋值,有则取1,反之取0,最后加总得到企业的内源性环境规制强度指数,具体计算方式如下:

2.1.3 媒体关注指标计算

媒体关注主要表现为各类新闻媒介对某一公司的报道数量以及报导所蕴含的情绪。同一时间段内针对某一公司的报道数量越多,则表示其所受到的媒体关注程度越高[18],而在这些报道当中,通过文稿材料的用词情况又可以将报导划分为积极报导、中性报导以及消极报导[28]。在现有的研究当中,对媒体关注情绪分类的处理方式大致分为两类:一是自行训练情绪词典后再判断某一新闻报导所蕴含的情绪[29],二是直接使用成熟数据库中已经完成分类的新闻情绪数据[28]。考虑到新闻用词的与时俱进以及汉语表意的多重复杂性等特点,采用数据库中已完成情绪分类的新闻数据相对来说要更加可靠,故本文选用CNRDS网络财经基本信息库中已经完成情绪分类的数据作为媒体关注的代理变量,并依次采用、、、来分别代表媒体总关注度(新闻总数)、积极新闻数量、中性新闻数量以及消极新闻数量,考虑到不同行业公司关注度的巨大差别,对上述变量均采取了自然对数赋值的处理方法。

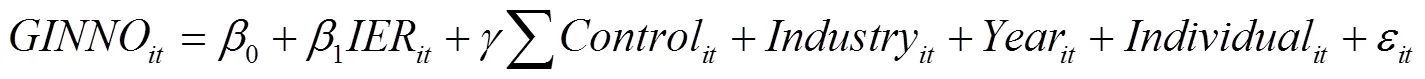

表1 变量符号与定义

注:上述数据中控制变量来自于CSMAR数据库,其余变量均来自CNRDS数据库。

2.1.4 控制变量筛选

通过梳理绿色创新领域顶刊文献,以及结合其他可能影响到公司绿色技术创新能力的要素,本文依据前人研究经验选择控制变量具体符号以及定义见表1。

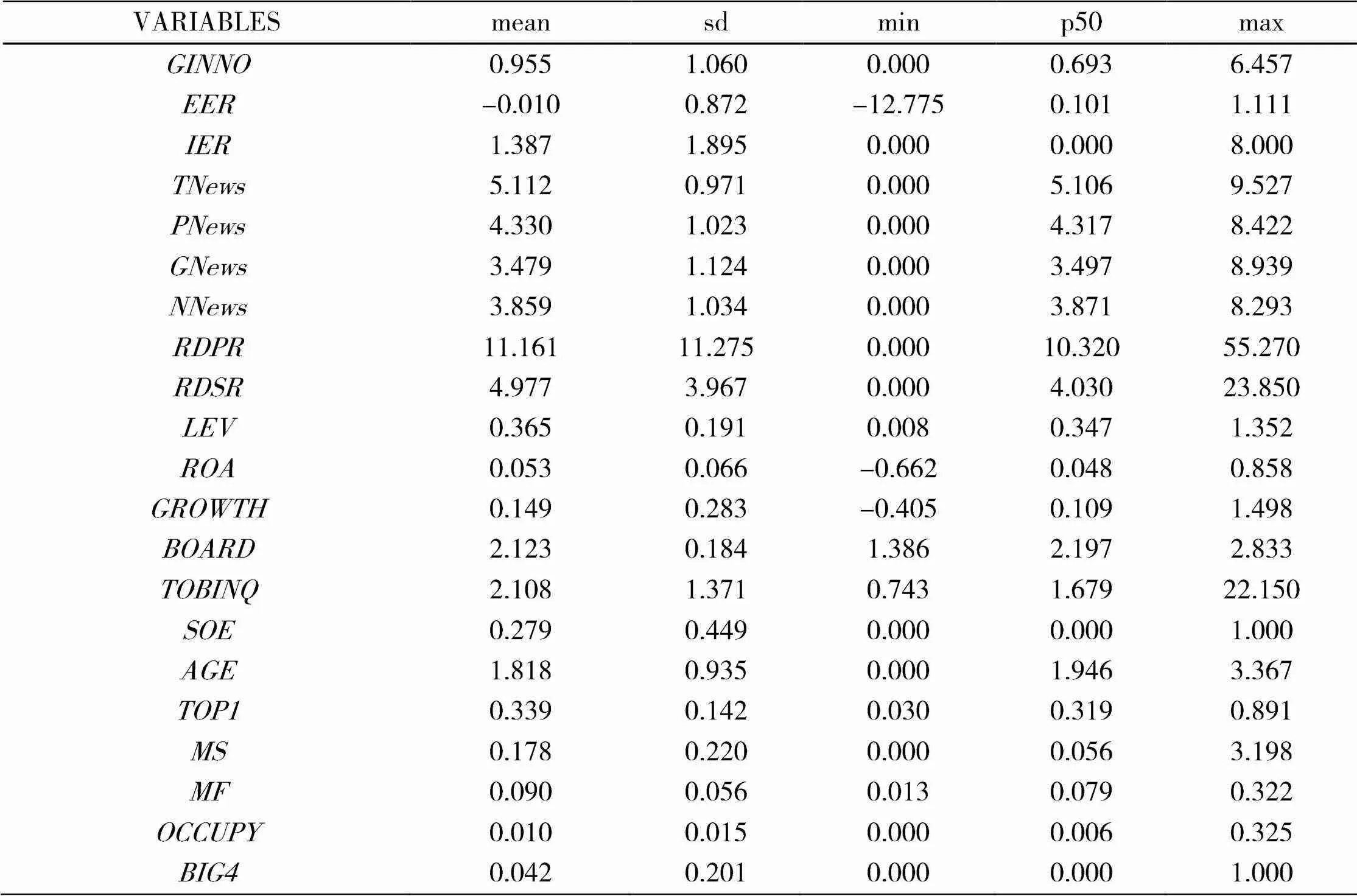

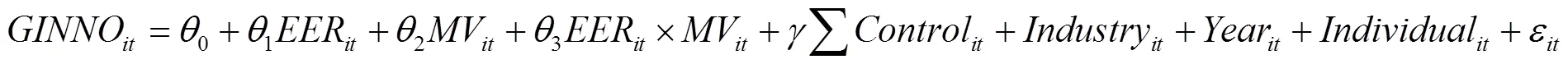

2.2 变量特征与相关性分析

表2展示了所有变量的描述性统计结果,根据表2的数据可以得知,企业的绿色创新水平中位数是0.693,结合最大最小值不难发现,不同公司的绿色创新能力存在较大的差异。而其他解释变量与调节变量也存在着类似现象,这在一定程度上表示着行业与年份的不同会导致大差异值的出现,所以应当在后续的回归当中控制行业与年份效应,以更好地解释环境规制与绿色创新之间的因果效应。

表2 变量的描述性统计

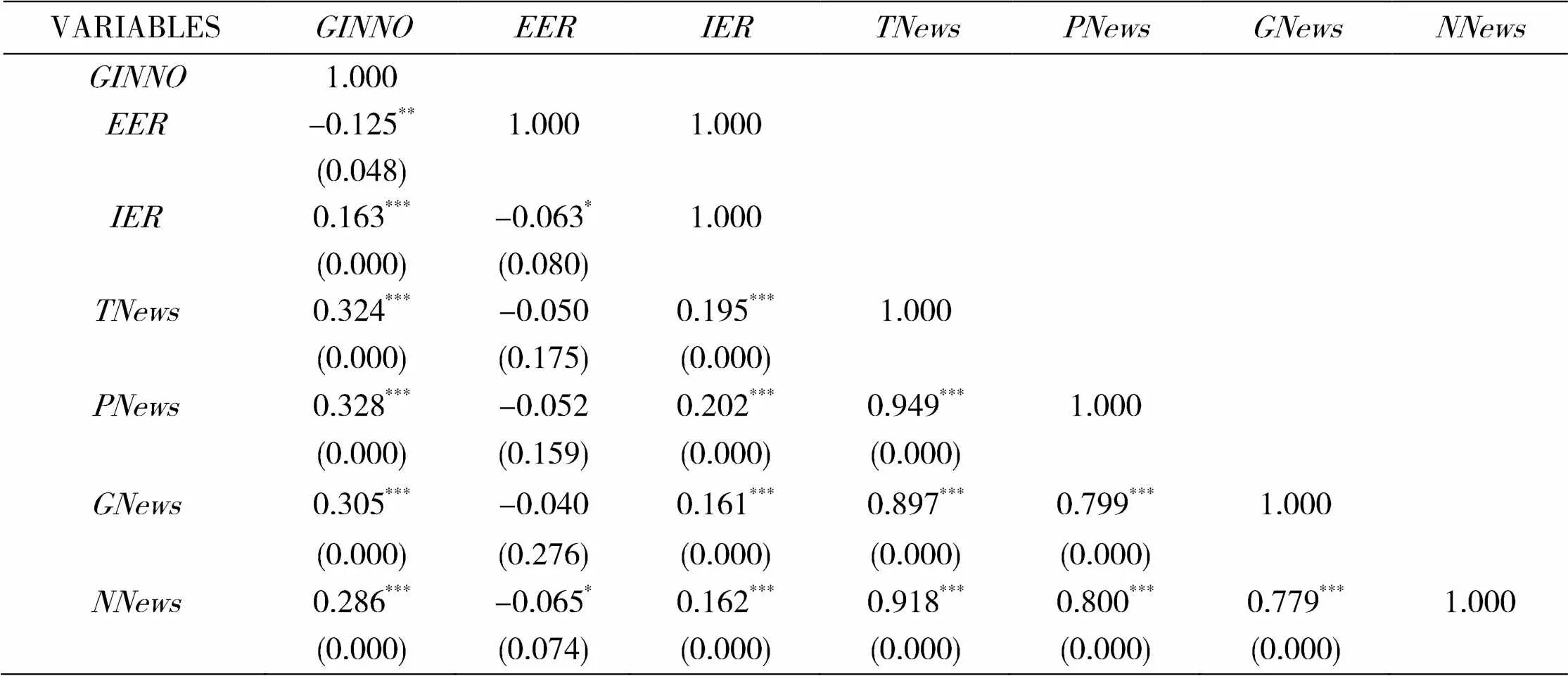

表3 Pearson相关系数

注:括号里面是p值,*,**,***分别代表p<0.1、p<0.5、p<0.01。

表3报告了变量之间的Pearson相关系数,通过Pearson系数值的大小以及显著性,不难发现,在、、与不同的媒体关注度指标之间(前三列)的显著性整体上都较为良好,且可以排除多重共线性的潜在问题。而在、、以及之间(后四列)则表现为高度相关,这也是意料之中的结果,因为它们都是从一条新闻当中所分解出来的数据,所以会存在共线性问题,但后续的回归当中会分别讨论这四个调节变量,而并非在一个模型当中同时使用,所以这类共线性问题不会影响到模型的准确性与因果识别。

根据Pearson相关系数的结果也可以看出外源性环境规制对企业绿色创新能力的影响表现出了负相关关系,这也初步证明了H1的合理性。内源性环境规制与企业的绿色创新能力表现为显著的正相关,这初步证明了H2的合理性。媒体关注与绿色创新能力的显著相关关系也在一定程度上表明了H3的合理性,即媒体的关注可以在一定程度上进一步调节环境规制与企业绿色创新能力之间的关系。

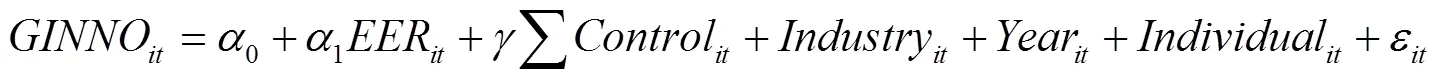

2.3 实证模型

结合假设与上述分析,可以建立如式(4)-(7)的回归方程来讨论环境规制、媒体关注与企业绿色创新之间的影响关系:

其中,表示企业绿色创新能力,表示外源性环境规制强度,表示内源性环境规制强度,表示四种媒体关注指标(、、与),表示其余控制变量,表示行业效应,表示年份效应,表示个体效应,其余部分分别表示回归系数以及模型误差。式(4)与式(5)分别表示外源性环境规制以及内源性环境规制对企业绿色技术创新能力的影响,用以验证H1与H2。式(6)和式(7)则分别引入不同的媒体关注指标交互项来考察媒体关注在环境规制与企业绿色技术创新之间的调节作用,验证H3。并且在对H3的验证当中,将会进一步区分在媒体关注中的不同情绪的调节作用。

3 实证结果分析

3.1 基准回归

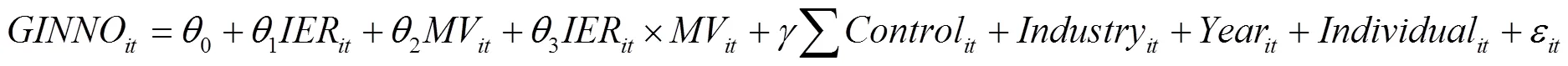

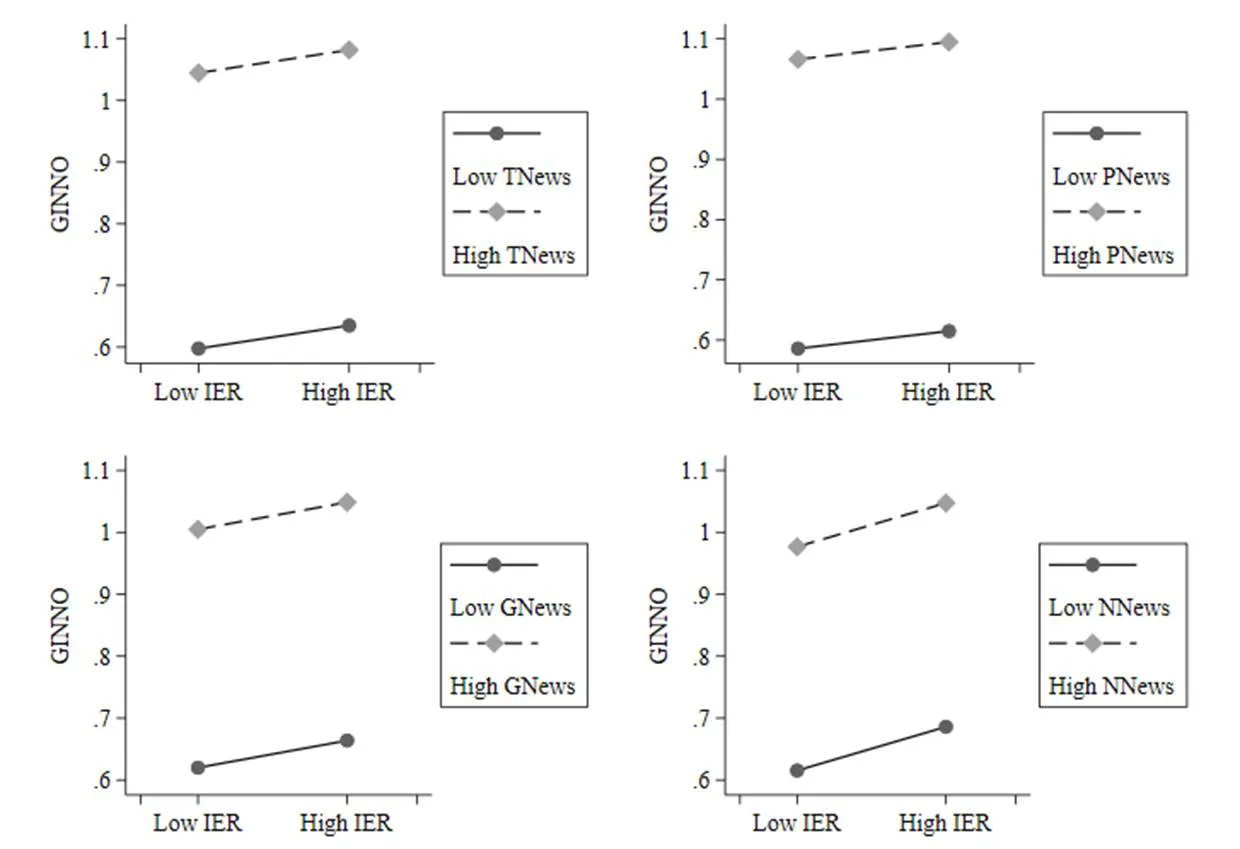

公式(4)的回归结果用如模型1、1’和模型3、3’所示,公式(5)的回归结果如模型2、2’与模型4、4’所示。在基准回归当中,模型1、2使用的是Robust标准误而没有聚类到公司个体,模型3、4分别在模型1、2的基础之上纳入了样本个体的聚类标准误。模型1’-模型4’则是选用组内离差方式实现的固定效应回归,其具体释义与模型1-4相似。

综合分析模型1与模型3可以发现(见表4),对于由政策主导的外源性环境规制而言,在控制了行业效应与年份效应后,外源性环境规制的回归系数为-0.139且在1%的显著水平下显著,这表明外源性环境规制会抑制企业的绿色创新能力,因此假设H1得到了初步的验证。综合模型2与4可以发现,由企业自发进行的内源性环境规制的回归系数为0.054且分别在1%和5%的显著水平下显著,这表明内源性环境规制会促进企业的绿色创新能力,因此假设H2得到了初步的验证。模型1’-4’的解释结果与模型1-4的解释结果保持一致,同时模型1’-4’的结果也初步证明了模型1-4结果的稳健性。

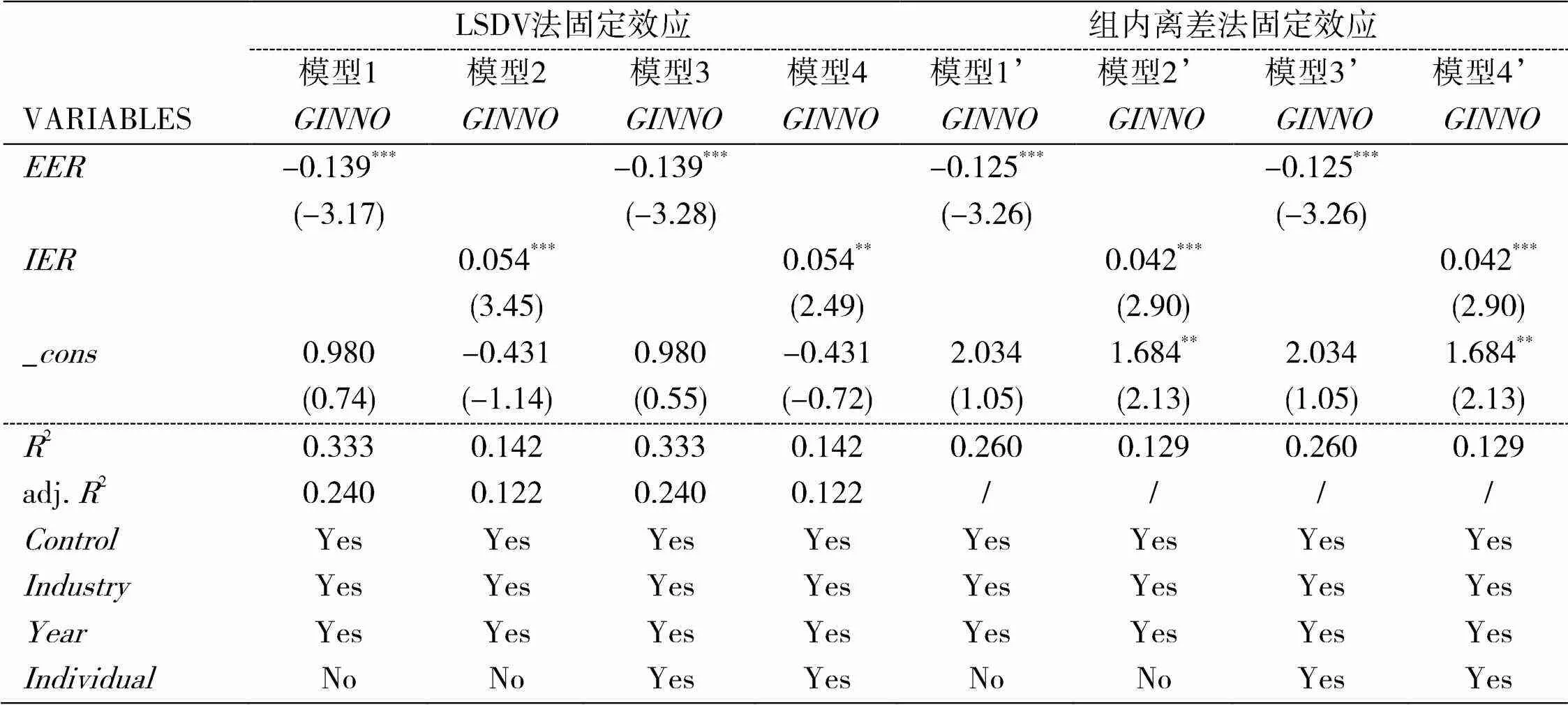

3.2 媒体关注的调节作用

从“市场压力假说”的角度出发,可以发现随着信息传递速度的不断增加以及媒体工具的多样化发展,媒体关注所产生的舆论压力传播范围越来越大、力度越来越大、速度越来越快,这会使得公司管理者比以往更快地注意到媒体的关注方向,并有可能出现短视行为[30],这种短视行为有可能会抑制企业的创新能力;另一方面管理者可能会从自身声誉考虑,不愿被媒体左右,选择坚定自身的绿色创新行为。因此可以推断,媒体关注对企业绿色技术创新能力的影响并非有着唯一方向的影响[17, 31],所以媒体关注可能会因为环境规制类型的不同或者媒体关注情绪的不同而对企业的绿色技术创新能力带来不同的调节作用。

表4 基准回归结果

注:括号里面是t值,*,**,***分别代表p<0.1、p<0.5、p<0.01。限于篇幅,控制变量系数略去。

表5 媒体关注的调节效应

注:括号里面是t值,*,**,***分别代表p<0.1、p<0.5、p<0.01,此处的R2为overall-R2。

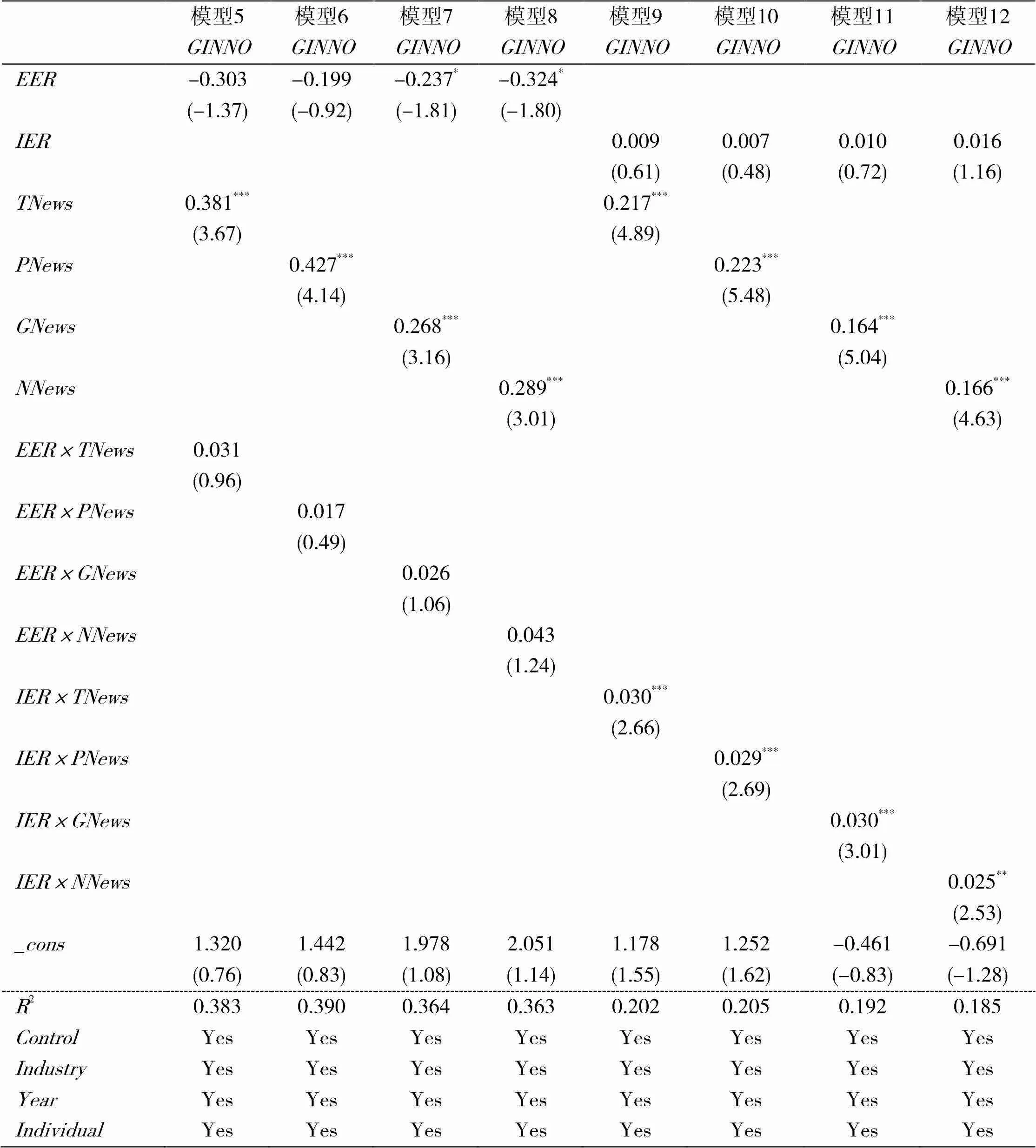

图1 不同类型媒体关注的调节效应

通过表5的模型5-8不难发现,媒体关注在外源性环境规制对企业绿色技术创新中的调节作用并不显著。不显著的现象可以解释为政策的强度不会因媒体的关注而发生改变,是符合假设H3 的。通过表5的模型9-12不难发现,媒体的关注度在内源性环境规制与企业绿色技术创新绩效之中的调节效应是显著的,这表明媒体的督促是有助于上市公司加强自身绿色技术创新能力建设的,这同时也是符合“狭义波特假说”与“市场压力假说”的,同时也能够证明假设H4的,调节效应示意图见图1。

4 稳健性检验

4.1 Heckman两阶段回归

对于外源性环境规制变量所对应的样本公司来说,只有公布了污染物排放数据的样本才会被观测与记录;对内源性环境规制变量所对应的样本公司来说,只有披露了环保愿景与目标等的公司才会被观测与记录。这就导致那些没有排污数据,没有对外公布环保要求的公司样本记录值为0,数据的偏误则有可能对回归的结果产生样本选择上的偏误,从而导致模型的内生性问题。参考孙晓华和翟钰[32]以及奚美君等的研究经验[33],利用Heckman两阶段样本选择模型分别对外源性环境规制与内源性环境规制对企业绿色技术创新能力的影响展开研究,回归结果如表6所示。

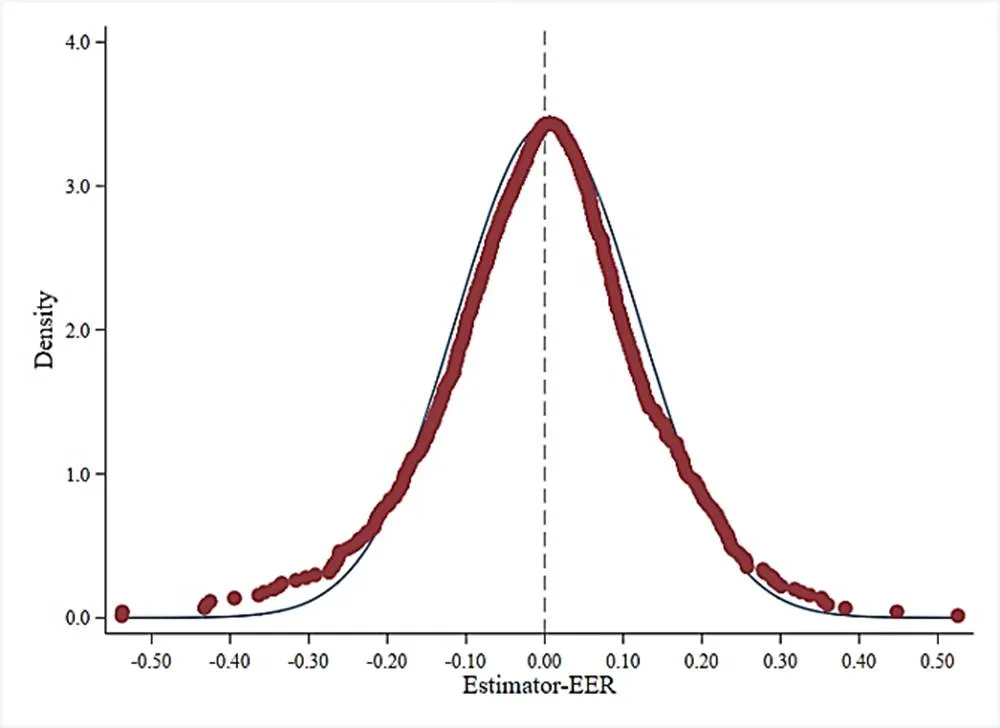

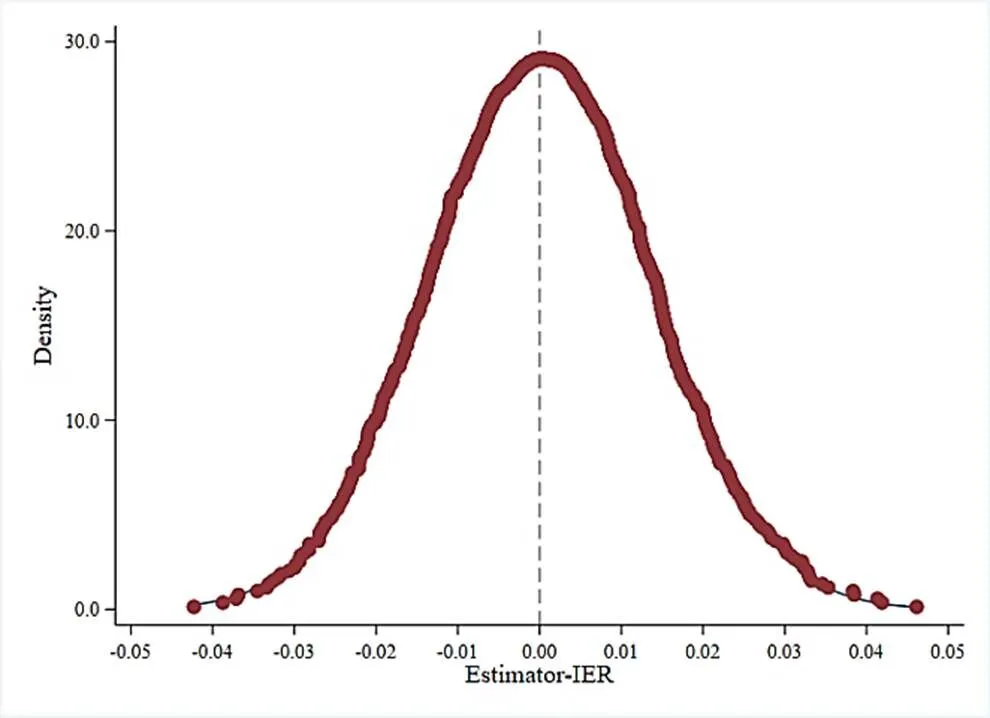

4.2 对遗漏变量的重复抽样检验

为了排除遗漏变量所导致的内生性问题,参照Liu和Lu[34];周茂等[35]的研究方法,分别以外源性环境规制与内源性环境规制为抽样标识,让其对因变量的冲击变得随机,如果在1000次的随机抽样中系数均值接近0就能充分地证明不会因遗漏变量而导致模型的内生性问题。1000次随机抽样下系数的密度分布图见图2与图3。

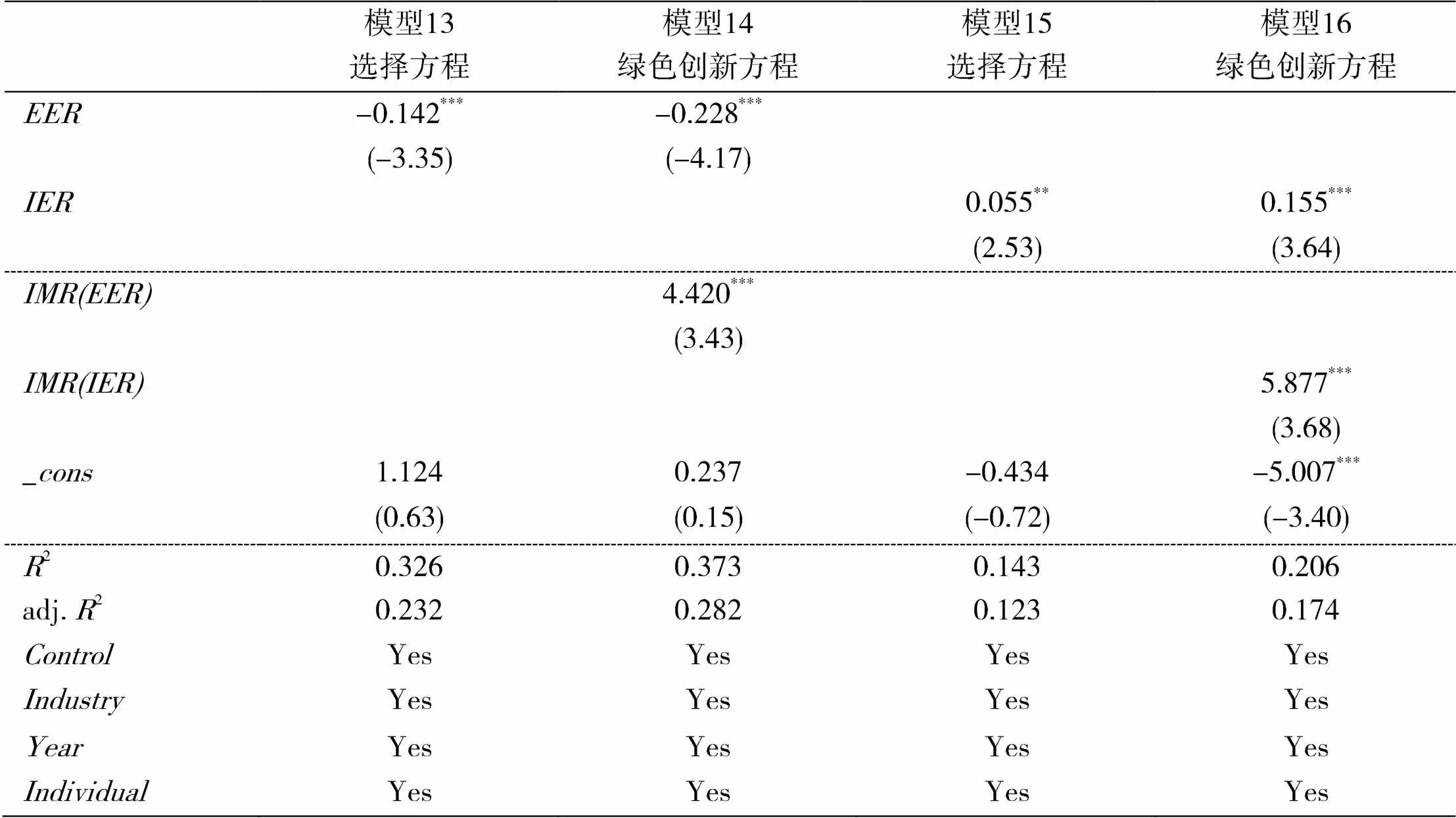

表6 Heckman两阶段回归

注:括号里面是t值,*,**,***分别代表p<0.1、p<0.5、p<0.01。

图2 EER的抽样结果

图3 IER的抽样结果

5 结论与建议

本文以2011年-2020年中国A股上市制造业公司为样本进行了实证分析,首先说明了上市公司在分别受到外源性环境规制与内源性环境规制情况下对其绿色技术创新能力的影响,其次讨论了不同媒体关注类型下的调节作用,最后通过两阶段Heckman检验以及重复随机抽样的方式证明了检验结果的稳健性。实证研究发现:(1)企业面临的外源性环境规制的会抑制绿色技术创新能力;(2)企业自身的内源性环境规制会促进绿色技术创新能力;(3)媒体关注不会影响外源性环境规制对绿色技术创新能力的影响;(4)媒体关注会增强内源性环境规制对绿色技术创新能力的影响。

基于上述基础结论,不难发现,我国制造业企业对生态环境的保护已经由需要政策的强制监督而逐步转向“狭义波特假说”下自发创新的新平衡阶段,在这种条件下,企业应当建立符合长期可持续发展的新型环保理念,促进自身绿色技术创新能力的增长,从而避免“遵规成本”带来的绿色技术创新能力的减弱。《环境保护法》作为保护环境的底线要求,其实施必须坚持,惩罚也必须严厉,对政府来说,实施环境保护法的目的并非在于对企业处以高额的罚款,而是期望企业能够开创出属于自己的环保模式以及开发一系列合适的治污方式,所以必须坚持对污染超标的企业处以适当罚款,从而及时纠正企业的错误排污行为。对企业来说,应当积极探索能够服务于企业绿色创新的特异化道路,充分建立自身的环保理念、环保目标等,从而达到长期内可持续发展的和谐生态。对各种媒体工作者来说,应当积极发挥信息传播能力的优势,按照企业实际情况真实报导企业的环境披露信息与各种污染物治理行为,充分发挥媒体关注的调节作用,从而实现促进企业进行绿色技术创新能力提升的目的。

[1] 黄以天. 制造业国际分工对发展中国家减排政策的双重影响:一个分析框架[J]. 复旦国际关系评论, 2021, (02): 115-134.

[2] Barney J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage [J]. Journal of Management, 1991, 17(1):3-10.

[3] 张璐, 王岩, 苏敬勤, 等. 资源基础理论:发展脉络、知识框架与展望 [J]. 南开管理评论, 2021, (9): 1-23.

[4] 孙冰, 徐杨, 康敏. 环境规制工具与环境友好型技术创新:知识产权保护的双门槛效应 [J]. 科技进步与对策, 2022, 39(04): 20-28.

[5] Conrad K, Wastl D. The impact of environmental regulation on productivity in German industries [J]. Empirical Economics, 1996, 20(4):615-633.

[6] Zhao X, Sun B. The influence of Chinese environmental regulation on corporation innovation and competitiveness [J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 112:1528-1536.

[7] Brunnermeier S B, Cohen M A. Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2003, 45(2):278-293.

[8] Cao Y, et al. Linking environmental regulation and economic growth through technological innovation and resource consumption: Analysis of spatial interaction patterns of urban agglomerations [J]. Ecological Indicators, 2020, 112(5):106062.

[9] 任小静, 屈小娥. 我国区域生态效率与环境规制工具的选择——基于省际面板数据实证分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2020, 41(01): 28-36.

[10] 张文卿, 陈宇科. 环境规制工具、研发补贴对绿色技术创新的影响研究[J]. 生态经济, 2022, 38(01): 36-46.

[11] Darnall N, Henriques I, Sadorsky P. Do environmental management systems improve business performance in an international setting? [J]. Journal of International Management, 2007, 14(4):364-376.

[12] Rubashkina Y, Galeotti M, Verdolini E. Environmental regulation and competitiveness: Empirical evidence on the Porter Hypothesis from European manufacturing sectors [J]. Energy Policy, 2015, 83:288-300.

[13] Ramanathan R, et al. Impact of environmental regulations on innovation and performance in the UK industrial sector [J]. Management Decision, 2010, 48(10):1493-1513.

[14] Richard K, Edward M. Environmental regulations and innovation activity in UK manufacturing industries [J]. Resource and Energy Economics, 2011, 34(2):211-235.

[15] 苏昕, 周升师. 双重环境规制、政府补助对企业创新产出的影响及调节[J]. 中国人口·资源与环境, 2019, 29(03): 31-39.

[16] 甄美荣, 江晓壮. 环境税对企业绿色技术创新的影响——基于政府质量和绿色购买的调节效应[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2021, 42(04): 26-36.

[17] 张玉明, 邢超, 张瑜. 媒体关注对重污染企业绿色技术创新的影响研究[J]. 管理学报, 2021, 18(04): 557-568.

[18] 肖奇, 沈华玉. 媒体关注、投资者异质信念与股价同步性[J]. 财贸研究, 2021, 32(10): 99-110.

[19] 陈洪玮, 徐清如, 陈霏. 制度环境与研发投入对高技术产业创新绩效的影响[J]. 统计与决策, 2021, 37(18): 166-170.

[20] 王芋朴, 陈宇学. 环境规制、金融发展与企业技术创新 [J]. 科学决策, 2022, (01): 65-78.

[21] 宋晓娜, 薛惠锋. 环境规制、FDI溢出与制造业绿色技术创新 [J]. 统计与决策, 2022, 38(03): 81-85.

[22] 顾夏铭, 陈勇民, 潘士远. 经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析 [J]. 经济研究, 2018, 53(02): 109-123.

[23] 陈璇, 钱薇雯. 环境规制与行业异质性对制造业企业技术创新的影响——基于我国沿海与内陆地区的比较 [J]. 科技管理研究, 2019, 39(01): 111-117.

[24] 谢乔昕. 环境规制、规制俘获与企业研发创新[J]. 科学学研究, 2018, 36(10): 1879-1888.

[25] 曾义, 冯展斌, 张茜. 地理位置、环境规制与企业创新转型[J]. 财经研究, 2016, 42(09): 87-98.

[26] Chen Z, Kahn M E, Liu Y, et al. The consequences of spatially differentiated water pollution regulation in China [J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2018, 88:468-485.

[27] 汪明月, 李颖明, 王子彤. 异质性视角的环境规制对企业绿色技术创新的影响——基于工业企业的证据[J]. 经济问题探索, 2022, (02): 67-81.

[28] 吴文洋, 唐绅峰, 韦施威. 社会责任、媒体关注与企业财务风险——基于中国上市公司的经验证据[J]. 管理学刊, 2022, 35(01): 124-141.

[29] 姚加权, 冯绪, 王赞钧, 等. 语调、情绪及市场影响: 基于金融情绪词典[J]. 管理科学学报, 2021, 24(05): 26-46.

[30] 秦颖, 孙慧. 自愿参与型环境规制与企业研发创新关系——基于政府监管与媒体关注视角的实证研究[J]. 科技管理研究, 2020, 40(04): 254-262.

[31] 宋晓华, 蒋潇, 韩晶晶, 等. 企业碳信息披露的价值效应研究——基于公共压力的调节作用[J]. 会计研究, 2019, (12): 78-84.

[32] 孙晓华, 翟钰. 盈利能力影响企业研发决策吗?——来自中国制造业上市公司的经验证据[J]. 管理评论, 2021, 33(07): 68-80.

[33] 奚美君, 黄乾, 李蕾蕾. 最低工资政策对中国制造业企业出口的影响研究——基于DID与Heckman两步法相结合的方法[J]. 财贸研究, 2019, 30(01): 43-54.

[34] Liu Q, Lu Y. Firm investment and exporting: Evidence from China's value-added tax reform [J]. Journal of International Economics, 2015, 97(2):43-54.

[35] 周茂, 陆毅, 杜艳, 等. 开发区设立与地区制造业升级 [J]. 中国工业经济, 2018, (03): 62-79.

Environmental Regulation, Media Attention and Corporate Green Technology Innovation

ZUO Xiang-tai, LUO Kai, WANG Yi-bo, WANG Yun-wei

(School of Accountancy, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430200, China)

This study conducted an empirical analysis with a sample of A-share listed manufacturing companies from 2011 to 2020, firstly determined the impact of different environmental regulation tools on firms' green technological innovation capability, secondly discussed the moderating effect of media attention in it, and finally verified the robustness and validity of the findings by means of the Heckman two-stage test and random repeated sampling. The empirical results find that government-led environmental regulation inhibits firms' green technology innovation capability; firm-led environmental regulation promotes green technology innovation capability; and media attention only has a significant moderating effect on firm-led environmental regulation.

environmental regulation; media attention; green innovation; Heckman two-stage; random repeated sampling

罗恺(1986-),男,副教授,博士,硕士生导师,研究方向:知识产权与技术创新.

F424.7

A

2095-414X(2022)06-0031-09