动词与构式组合中的双向因果关系限制

——以 “领主属宾” 构式为例*

吕长竑,周 丹

(西南交通大学 外国语学院,四川 成都 611756)

一、引 言

因果关系假设是Goldberg提出的动词与构式组合限制条件之一,但是自Goldberg在构式语法中提出 “构式与动词互动观” 以来,①See Adele E.Goldberg.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure.Chicago:The University of Chicago Press,1995,pp.24-66.学界关注的重点主要集中在 “构式压制” 或 “词汇压制” 机制上,对动词与构式组合允准条件的讨论在一定程度上有所忽略。然而,对这一问题的探讨具有重要的意义,可为限制动词与构式的错配提供理据。尽管Goldberg对此问题进行了不少研究,但是她提出的条件无法为一些语言事实提供合理的解释。本文拟就此展开讨论,并寻求解决方案。

为此,本文拟在简述Goldberg关于动词与构式组合关系研究的基础上,分析其因果关系限制的局限性。拟借鉴刘冠军和徐盛桓提出的双向因果关系概念②参见刘冠军《论自然界层次结构的双向因果关系》,《山东师大学报》(社会科学版),2000年第2期,第80-82页;参见徐盛桓《语言学研究的因果观和方法论》,《中国外语》,2008年第5期,第26页;参见徐盛桓《语言研究的复杂整体视角——对语言研究的方法论启示》,《外语与外语教学》,2009年第3期,第3页。,对Goldberg的因果关系限制予以修正,并以 “领主属宾” 构式为例,论证此修正的合理性和解释力。

有关动词与构式组合时可能存在的情况有两种。一种是动词和构式描述的是同一事件,包括动词和构式表示相同的事件或者动词对构式意义做进一步的精细化描写,另一种是动词与构式分别表示不同的事件。下文将重点关注第二种情况,这是最可能出现动词与构式错配的一种情况。

二、Goldberg关于动词与构式的关系研究

(一)动词与构式组合中的因果关系限制

Goldberg提出: “当动词与构式整合时,动词语义和构式语义之间可能存在的关系是:A.ev是ec的一个子类;B.ev表示 ec的手段;C.ev表示 ec的结果;D.ev表示 ec的前提条件;E.ev表示ec的方式或ec的意欲之结果,其中ev代表动词所表示的事件类型,ec代表构式所表示的事件类型。”[1]65上述几种关系中,A属于上节所述的第一种情况,B至E属于第二种情况。

Goldberg的上述限制条件可以解释一些语言现象,但是其中某些条件可能导致矛盾的或错误的预测。如例(1)和例(2)的动词相同,但是可接受性程度却不同。例(1)a-b句是完全可以接受的语句,而多数人认为例(2)a-b句是不可接受的。①See Adele E.Goldberg.The relationships between verbs and constructions.In Marjolijn H.Verspoor,Kee D.Lee&Eve Sweetser(eds.),Lexical and Syntactical Constructions and the Construction of Meaning.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,1997,p.388.对此,Goldberg的 “ev表示ec的结果” 这一条件是可以作出解释的,即例(1)a-b句中的声音是由移动造成的。具体来说,例(1)a-b句中的发声动词所表示的事件ev“发出尖锐刺耳的声音(screech)” 和 “发出轰鸣声(rumble)” 是构式所表示的移动事件ec(即汽车驶出车道和卡车沿着街道行驶)的结果。但是,例(2)a-b句中动词所表示的声音并非由构式所表示的移动事件造成,即鸟叽叽叫不是其从树上飞走的结果,希拉的肚子咕咕响也不是其沿着街道行走的结果,故不满足 “ev表示ec的结果” 这一条件。然而,若以Goldberg的限制条件 “ev表示ec的方式” 来判断,则例(1)ab和例(2)a-b都是可接受的语句,因为它们均符合 “ev表示ec的方式” 这一条件。②对(1)a-b和(2)a-b来说, “汽车哧的一声” 是其从私家车道中驶出的方式、 “卡车发出隆隆的轰鸣声” 是其沿街驶去的方式、 “鸟叽叽叫着” 是其从树上飞走的方式、 “Sheila肚子咕咕响着” 是其沿街走去的方式。此例说明,依据Goldberg的上述限制条件有可能对语句的合法性做出矛盾或错误的预判。

(1)a.The car screeched out of the driveway.

b.The truck rumbled down the street.

(2)a.?The bird screeched out of the tree.

b.?Her stomach growling loudly,Sheila rumbled down the street.

在其后期的研究中,Goldberg对动词与构式的组合关系做了进一步的探讨。对比Goldberg1997、1998和2010年与其1995年的研究③See Adele E.Goldberg.The relationships between verbs and constructions.In Marjolijn H.Verspoor,Kee D.Lee&Eve Sweetser(eds.),Lexical and Syntactical Constructions and the Construction of Meaning.Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company,1997,pp.383-398;Adele E.Goldberg.Semantic principles of predication.In Jean-Pierre Koenig(ed.),Discourse and Cognition:Bridging the Gap.Stanford,California:Center for the Study of Language and Information,1998,pp.41-54;Adele E.Goldberg.Verbs,constructions,and semantic frames.In Malka R.Hovav,Edit Doron&Ivy Sichel(eds.),Lexical Semantics,Syntax,and Event Structure.Oxford:Oxford University Press,2010,pp.39-58;Adele E.Goldberg.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure.Chicago:The University of Chicago Press,1995,pp.24-66.,其中一个较为明显的不同是其对待因果关系假设(Causal Relation Hypothesis)的态度。因果关系假设是Goldberg1995年提出的动词与构式的组合限制条件。该假设认为: “若动词表示的意义和构式表示的意义具有(在时间上相邻的)因果关系,则二者能够整合。”[1]62但是在Goldberg1995年的论述中,她对因果关系假设的态度偏向于否定,如她提出了一些反例来说明因果关系假设的不成立,包括Way构式、意欲构式和前提条件等。然而在其1997年的研究中,Goldberg对因果关系在动词与构式组合限制中的作用给予了重新定位。通过对具体实例的分析,Goldberg证明了典型的动词义和构式义之间的组合是借助于某种因果关系来实现的(动词义是对构式义的精细化描写这一情况除外)。由此,Goldberg认为: “因果关系是与场景(scene)相关的核心因素;因果关联的事件具有认知突显性,是最重要的认知现象。”[2]392

在Goldberg1998和2010年的相关研究中,她进一步明确地将动词与构式的组合限制分为 “因果关系” 和 “前提及同时发生的活动” 等非因果关系两种情况。前者包括手段、结果(对应于其1995年动词与构式关系研究中的B和C两种关系)和工具,后者包含其1995年研究中的D关系,并大致对应于E关系。之所以说大致对应,是因为Goldberg在其1997、1998和2010年的研究中均不再使用 “ev表示ec的方式” 这一可能导致矛盾或错误判断的条件(如前文对例(1)和例(2)的分析所示),而改用 “同时发生的活动” 这一替代条件。④这样在Goldberg 1995年研究中被视为因果关系假设的反例的Way构式(可做手段和方式两种解读)就可分别归到因果关系限制条件(做手段解读时)和同时发生的活动(做方式解读时)这两类限制条件中。此外,E中 “ev表示ec的意欲之结果” 这一条件,在Goldberg1997、1998和2010年的研究中均未再提及。这可能与该类型的动词义与构式义并非是严格意义上的表示不同事件有关。

对于 “前提及同时发生的活动” 这两种非因果关系限制条件,Goldberg认为: “其应用范围是有限的,且人们对于满足这类条件之语句的可接受度亦存在不同的认识。”[2]394为反映上述组合限制条件的不同重要性程度,Goldberg提出了如下 “动词与构式组合可能性程度优先序列”[2]396:

动词对构式意义的精细化描写(最典型的组合)>因果关系(次典型的组合)①在Goldberg的排序中,此处她使用的是 “动力关系(Force-dynamic Relation)” ,包括手段、工具、结果和否定四种情况。其动力关系与此处所列的因果关系之间的差别仅是,前者包含了 “否定” 这一情况,而后者不包含,因此二者没有本质上的差异。>前提条件、同时发生的活动(可能但不典型的组合)

概而言之,Goldberg对因果关系限制的讨论不仅修正了其1995年提出的动词与构式组合限制中可能造成矛盾预测的条件,而且进一步论证了因果关系假设的重要作用,扩大了其适用范围。

(二)Goldberg因果关系限制的局限性

然而,尽管Goldberg因果关系限制对其1995年提出的动词义与构式义组合关系研究予以了完善,但是该限制条件仍存在一定的局限性。如对于表示 “得失义” 的 “NP1VP了 NP2” 构式②参见沈家煊《 “王冕死了父亲” 的生成方式——兼说汉语 “揉合” 造句》,《中国语文》,2006年第4期,第294-297页。,Goldberg的因果关系限制就无法予以合理的解释。按照Goldberg的因果关系限制,例(3)和例(4)均应是合法的。因为在这两个句子中,ev和ec之间的因果关系都是成立的,即ev“三个犯人跑/溜/走/离开了” 是ec“监狱失去了某种东西” 的原因,ev“父亲死了” 是ec“七岁/七十岁的王冕失去了父亲” 的原因。然而,实际的情况是:例(3)和例(4)中的a句是完全合法的语句,而b句的可接受性程度不高。至于例(5),由于 “某人病了” 不是导致 “另一人失去某种东西” 的原因,故(5)a-c句均不满足因果关系限制,但是(5)b-c句却是合格的语句。

(3)a.监狱跑/溜了三个犯人。

b.?监狱走/离开了三个犯人。③此例引自张翼《 “王冕死了父亲” 的认知构式新探》,《解放军外国语学院学报》,2010年第4期,第18页。

(4)a.王冕七岁上死了父亲。

b.?王冕七十岁上死了父亲。④此例引自沈家煊《 “王冕死了父亲” 的生成方式——兼说汉语 “揉合” 造句》,《中国语文》,2006年第4期,第295页。

(5)a.*王冕病了父亲。

b.王冕家病了一个人。

c.王冕病了一个工人。⑤凡未标注出处的例句均为作者自拟,下同。

本文认为Goldberg的因果关系限制在解释语句时的局限性主要缘于以下两点:

第一,Goldberg的因果关系限制反映的是动词表示的意义与构式表示的意义之间的关系,是一种单向的因果关系。然而,动词与构式的融合过程是存在交互影响的过程,在二者的整合过程中可能会有浮现义的产生。正如Langacker所述: “动词与构式的组合意义是动词的概念意义和构式引发的识解之间交互影响的结果。”[3]如 “复合结构jar lid(瓶子盖)作为一个整体表达式而具有的特征——侧重lid而非jar,重音落在jar上而非lid上——就是在复合结构层面上涌现出来的特征。该涌现特质不能从构件jar和lid中继承而来或预测出来”[4]。尽管从语法层面来讲,动词和构式的关系不同于构件与构件之间的关系,但是若从语义层面来看,动词与构式融合形成构式语句的过程,实质上与构件组合成复合结构的过程是类似的,亦是概念(即动词所表示的事件)和概念(即构式所表示的事件)之间的融合,同样存在涌现特质。徐盛桓甚至认为 “任何一个语言单位、语言现象都是不同程度涌现的结果,涌现是描写和刻画语言系统基本特征的一个基元性的概念”[5]26。涌现的结果必然是产生 “大于部分之和的整体意义”[6],即浮现意义。含浮现义的构式语句亦对动词具有限制作用。事实上,Goldberg在分析动词义与构式义存在冲突的例句(如Pat locked Chris out of the room⑥Pat locked Chris out of the room属于致使移动构式 “S V O out of a place” ,其构式义是 “X致使Y移动到Z(X CAUSES Y to MOVE Z)” 。然而,动词lock的含义是 “致使不移动” ,因此与该构式的移动蕴涵冲突。)时亦指出: “构式义和动词义不是以一种简单加和的方式组合在一起的。动词义与构式义的整合会导致原动词和构式均不具有的蕴含义的产生。”[2]392然而遗憾的是,Goldberg并未就浮现义在动词和构式组合过程中的作用展开进一步的讨论。

第二,动词与构式的组合限制牵涉的不仅仅是动词义和构式义的兼容性问题,而是动词所表示的次事件和构式所表示的次事件之间的融合问题。在此过程中,次事件中所有的构件都会对二者的互动产生影响。正如李元瑞在论及构式与其组构成分之间的关系时所述: “组构成分的形式之间、意义之间同样都有互动,甚至此组构成分的形式和彼组构成分的意义之间也存在着互动关系。”[7]然而,尽管Goldberg在其1995、1998和2010年的研究中提到了动词所表示的次事件与构式所表示的次事件这两个概念,①See Adele E.Goldberg.Constructions:A Construction Grammar Approach to Argument Structure.Chicago:The University of Chicago Press,1995,pp.24-66;Adele E.Goldberg.Semantic principles of predication.In Jean-Pierre Koenig(ed.),Discourse and Cognition:Bridging the Gap.Stanford,California:Center for the Study of Language and Information,1998,pp.41-54;Adele E.Goldberg.Verbs,constructions,and semantic frames.In Malka R.Hovav,Edit Doron&Ivy Sichel(eds.),Lexical Semantics,Syntax,and Event Structure.Oxford:Oxford University Press,2010,pp.39-58.但是她更为关注的是动词义和构式义之间的关系,如构式迫使动词改变其论元结构和语义特征,而没有考虑ev和ec次事件中其它构件对动词与构式组合过程的影响,因此不能全面反映ev和ec之间的融合允准条件。

三、对Goldberg因果关系限制的修正

(一)双向因果关系

本文认为刘冠军和徐盛桓依据系统论原理提出的上向因果(链)关系和下向因果(链)关系,可以为上述问题的解决提供参考。刘冠军从自然界物质系统的层次结构、徐盛桓从语言系统的运作机制角度分别阐释了以下观点:无论是自然界物质系统还是语言以及语言的某一个(种)现象均是一个体现为类层级结构的复杂系统。该系统包含三个不同的层级:同层级、低层级和高层级。这三个层级的关系是:同一层次的系统之间具有相干性,这是系统间的横向关系。只有通过这种相干性关系,低层系统才能以非加和方式结合在一起构成高一级的系统;而且也正因为这种横向上的相干性关系的存在,才导致了纵向上的层次结构之间有质的差别以及高层结构系统中新质(即浮现义)的产生。其次,在不同层次的系统之间,低层系统是高层系统的构成部分,而高层系统以低层系统为基础。系统的这种层次结构决定了低层系统和高层系统之间是互为因果的,存在双向因果关系。②参见刘冠军《论自然界层次结构的双向因果关系》,《山东师大学报》(社会科学版),2000年第2期,第80-82页;徐盛桓《语言学研究的因果观和方法论》,《中国外语》,2008年第5期,第26页;徐盛桓《语言研究的复杂整体视角——对语言研究的方法论启示》,《外语与外语教学》,2009年第3期,第3页。

刘冠军和徐盛桓采用上向/下向因果(链)关系来分别表示低层系统和高层系统之间的这种双向因果关系。对比分析两位学者的观点,本文认为刘冠军对上向因果关系的定义更为合理,即上向因果关系指的是 “低层系统及其之间的相干性对于高层系统的基础性作用”[8]。该定义包含了徐盛桓的上向因果作用和横向因果作用,前者指 “处于低层级的因素对较高层的因素所起的作用” ,后者指 “同一层级因素之间的相互作用”[5]26。之所以采纳刘冠军的定义,是因为在低层级对其上的层级产生影响的过程中,不可能完全剥离掉同层级因素之间的相互作用。事实上,徐盛桓在以SVOO双宾句为例阐释上向因果作用和横向因果作用时也指出,从上向因果作用的角度可以说 “双宾句就是由SVO(单宾)再加O构成的” ,但是 “考虑到同一层级的S、V、O、O这些因素之间的相互作用,这一说法就同这些因素之间的相互作用不协调,这一说法的合理性就降低了”[5]26。也就是说,在考察 “低层级对其上的层级产生的影响” 时,不仅要考虑 “低层级的成分和要素” 对 “高层级的成分和要素的基础和载体” 作用,还应考虑 “同一层级的成分和要素之间的相互作用”[9]3。另一方面, “高层级产生于较低层级的成分和要素的上向因果关系” ;高层级一经产生又会反过来制约低层级, “对低层级的成分和要素起着限制、认定和调整作用”[9]3,此即下向因果关系。

在双向因果关系中,下向因果关系的影响最为重要。其原因是:下向因果关系是由整体的功能和目标所实施的最高层次的因果关系,整体的各个组成部分均必须服从于此功能和目标。③参见徐盛桓《语言学研究的因果观和方法论》,《中国外语》,2008年第5期,第26页。徐盛桓曾以双宾构式S+V+Oi+Od为例来说明这一点。双宾构式的构式义为 “S致使Oi收到Od” (S CAUSES Oito RECEIVE Od),即 “转移义是双宾构式的基本意义”[1]38。故对于双宾构式来说,Od的转移是该构式的重点,此即双宾构式的整体功能和目标。双宾构式的这一表达意向和表达需要必然使其同重点在对Od施以作用的单宾构式SVOd区别开来,从而使双宾的S+V+Oi+Od组成优于单宾+Oi的组成。此即 “从下向因果作用,亦即从制约该构式形成的表达意向和表达需要出发对S+V+Oi+Od构式的涌现做出的解释”[5]26。

故若要对某一语言现象进行考察,就不仅应考虑低层系统及其之间的相干性关系以及这种关系作为原因在高层系统中引起的某种结果(即上向因果关系),还应考虑高层系统对低层系统的选择、认定和调整作用(即下向因果关系)。只有同时考虑上下向因果关系,才能达到对语言系统的整体把握。

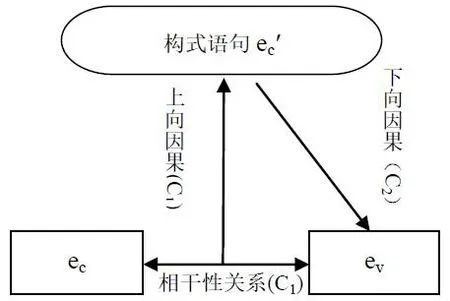

(二)动词与构式整合中的双向因果关系

具体到本文的论题,在动词与构式的整合过程中,动词所表示的次事件(ev)和构式所表示的次事件(ec)相对于构式语句(ec′)来说,就是该系统的低层系统。ev和ec之间不仅应具有相干性关系(对应于Goldberg的因果关系限制),而且二者作为原因对其上的高层系统(即构式语句ec′)亦会产生影响、引发某种结果(如浮现义)。ev和ec之间的上述关系即为上向因果关系,如图1中横向的相干性关系和纵向的上向因果力所示(均以C1标示)。由ev和ec相互作用而产生的高层系统——构式语句ec′,可能涌现出低层系统ev和ec所不具有的特征——浮现义。该浮现义同时制约着其下的层级,对低层系统中的成分和要素施以选择限制作用,此即下向因果关系,如图1中C2所示。Goldberg的因果关系限制考虑的仅是ev和ec之间的相干性关系(即图1中横向双向箭头所示的关系),因此其解释力受限。

图1 动词与构式整合过程中的双向因果关系示意

这里需要说明的一点是,图1将下向因果关系的作用对象仅限于ev,其原因在于:本文赞同Goldberg关于 “构式本身具有意义,且该意义独立于句子中的词语而存在”[1]1的观点,因此下向因果关系只对拟进入某构式的动词所表示的事件具有选择限制作用,对该构式本身并不能产生任何影响。由此,本文提出如下双向因果关系限制条件:

设ev是动词所表示的次事件,ec是构式所表示的次事件,ec′是ev与ec融合后带有涌现新质的构式语句所表示的事件。当ev与ec和ec′之间分别满足上向因果关系和下向因果关系时,动词与构式可组合成一个合格的述谓结构。

其中 “上向因果关系” 指低层系统ev与ec及其之间的因果关系对高层系统的影响或在高层系统中引发的结果; “下向因果关系” 则指高层系统ec′对低层系统ev中的成分和要素的选择限制,即限制ev的成分和要素必须能够成为ec′的充分原因。

下文拟以 “领主属宾” 构式为例来分析论证本文之修正的解释力和预测力。

四、对 “领主属宾” 构式的分析

首先以 “王冕死了父亲” 为例来进行分析。在该句中动词表示的次事件ev是 “(王冕的)父亲死了” ,构式语句表示的事件ec′是 “王冕死了父亲” 。本文认为沈家煊对 “王冕死了父亲” 形成过程的分析,有助于对上向因果关系的理解。

根据沈家煊, “王冕死了父亲” 这句话是x项 “王冕的父亲死了” 和b项 “王冕丢了某物” 两个小句的糅合,如下所示,y项的产生正是x项和b项糅合的产物,b项截取的是它的结构框架,x项截取的是它的词项。他认为x项和b项之间存在着 “因果糅合”[10]296,即 “王冕的父亲死了” (因)→ “王冕失去了某物” (果)。

a.王冕的某物丢了 b.王冕丢了某物

x.王冕的父亲死了 y. — ← xb王冕死了父亲

沈家煊的上述糅合过程所反映出的x项和b项之间的关系,实际上就是上向因果关系,即低层系统——动词所表示次事件ev“(王冕的)父亲死了” (即x项)和构式所表示的次事件ec“王冕失去了某物” (即b项)之间的因果关系。ev与ec之间的这种相干性关系作为原因又进一步致使高层系统,即构式语句——事件ec′ “王冕死了父亲” 涌现出ev与ec都不具有的意义,即浮现义 “王冕因为失去父亲而受到影响、王冕是受害者”[10]297。

然而,尽管沈家煊对ev与ec“揉合” 后浮现义的产生予以了解释,但是他的分析只涉及本文所述的上向因果关系,即只考虑了低层系统ev与ec及其之间的因果关系在高层系统ec′中引发的结果(即浮现义),而没有涉及下向因果关系,即高层系统ec′对低层系统ev中的成分和要素的选择限制,或者说,限制ev的成分和要素必须能够成为ec′的充分原因。此即 “结果对原因的作用,一种目的驱动的因果关系”[9]3。

需要注意的是,ev与ec/ec′之间的上述关系并不意味着ev与ec/ec′之间存在 “一因多果” 的关系,即ev同时导致了两个结果项 “王冕失去了父亲” 和 “王冕受到了影响、王冕是受害者” 。原因在于: “一因多果” 关系忽视了高层系统对低层系统的选择限制作用,是对动词与构式组合关系的歪曲。动词与构式的组合绝非是动词义对构式义的选择限制过程(即 “一因” 导致 “多果” 的关系),而是构式语句系统中不同层级之间的双向因果互动, “一因多果” 无法反映这种关系。反之亦然。

简而言之,在 “王冕死了父亲” 句中,ev“(王冕的)父亲死了” 不仅是ec“王冕失去了某物” 的原因,同时亦满足ec′的涌现意义 “王冕受到了影响、王冕是受害者” 这一结果对原因的回溯推理要求,即ev和ec/ec′之间的上向因果关系和下向因果关系均成立,因此它们可以组合成一个合格的述谓结构。对比例(5)中的a句 “*王冕病了父亲” 。在此句中,ev“父亲病了” 不能与ec“王冕失去了某种东西” 构成上向因果关系,因此动词 “病” 不能与表示 “失去” 义的构式 “NP1VP了NP2” 组合,构成合法的述谓结构。

区分上向/下向因果关系的一个重要意义是,它可以为类似例(3)至例(5)的不同合法性问题提供有效的解释。在例(3)中,ev“三个犯人跑/溜/走/离开了” (因)→ec“监狱失去了某种东西” (果),这一因果关系均是成立的,即都存在上向因果关系。二者的区别是,在a句 “监狱跑/溜了三个犯人” 中,ev“三个犯人跑/溜了” 既与ec“监狱失去了某种东西” 构成上向因果关系,又与ec′的涌现意义 “监狱受到了负面影响” 构成下向因果关系,因此动词 “跑/溜” 可以与构式 “NP1VP了NP2” 组合形成合法的语句。而在b句 “?监狱走/离开了三个犯人” 中,动词 “走、离开” 所表示的次事件ev“三个犯人走/离开了” 虽可以与ec构成上向因果关系,但是 “犯人走/离开了” 可以表示 “犯人被刑满释放,整件事对监狱没有任何负面影响”[11]。这与a句中的 “跑/溜” 的含义不同, “犯人逃跑/溜走” 是监狱的责任,因此b句不满足下向因果关系中ec′的涌现意义 “监狱受到了负面影响” 对低层系统ev中动词的要求,故动词 “走、离开” 与构式 “NP1VP了NP2” 的组合受限,如果不是严格意义上的不合法语句的话,至少是不自然的语句。

上一节已述,本文的动词与构式的组合限制条件是从动词所表示的次事件和构式所表示的次事件角度来考察二者的因果关系的。从事件角度进行考察时,就必然涉及事件中其它成分对整个事件构成的影响,这将为例(4)和例(5)的不同合法性问题提供合理的解释。

对于例(4)中的a句 “王冕七岁上死了父亲” 和b句 “?王冕七十岁上死了父亲” 这两个句子来说,其ev次事件是相同的,即都是 “王冕的父亲死了” 。在这两个句子中,ev和ec之间的上向因果关系均成立,即ev“王冕的父亲死了” (因)→ec“王冕失去了某物” (果)这一因果关系在a和b句中均是成立的,区别主要体现在下向因果关系上。尽管a和b句的ev次事件是相同的,但是构式语句ec′所表达的内容略有不同。a句所涉及的是 “七岁的王冕” ,而b句涉及的是 “七十岁的王冕” ,ev次事件对二者的影响是不同。在a句中,ev无疑对 “七岁的王冕” 具有巨大的影响,因此ev与ec′的涌现意义 “七岁的王冕受到了影响” 构成了下向因果关系。而在b句中,尽管ev可以和ec“王冕失去了某种东西” 构成上向因果关系,但是 “古稀之年父亡已不像幼年丧父那样是个重大损失”[10]295,因此b句不满足下向因果关系中ec′的涌现意义 “七十岁的王冕受到了影响” 对ev的要求,故该句不合法(至少可接受性不强)。可见上向/下向因果关系可以有效地阐释这两个句子的不同合法性,这正是本文区分上向因果关系和下向因果关系的重要意义所在。

从ev和ec/ec′的角度来考察上、下向因果关系,还可以对例(5)中b句和c句的合法性做出解释。这两句与(5)a句的区别在于,其NP2前均加上了数量词,而问题的关键也正在这个数量词上。其原因在于,当本身无得失义的 “病笑类” 动词带上数量成分时,则表示说话人在 “计较得失” 。①参见沈家煊《 “计量得失” 和 “计较得失” ——再论 “王冕死了父亲” 的句式意义和生成方式》,《语言教学与研究》,2009年第5期,第19页。如当人们说 “非典时,王冕家病了一个人,而王冠家病了两个” 时,他是在计较王冕家和王冠家在非典时的 “得失” ,并通过数量词 “一个” 和 “两个” 的计量,使其对 “得失” 的计较得以量化的表示而显性化,因此ev“(王冕家的)一个人病了” 与ec“王冕家失去了多少东西” 在意义上就具有了上向因果关系。另一方面,ev同时还满足ec′的涌现意义 “王冕家受到影响” 对动词的选择限制作用,即下向因果关系,故而 “王冕家病了一个人” 合格。对c句 “王冕病了一个工人” 的分析与此类似,此处不再赘述。

ev和ec/ec′之间上向/下向因果关系满足程度的不同,还会对语句的可接受性程度产生影响,下文拟以句(6)为例说明之。

(6)a.他家来了一个人。

b.*他家回了一个人。

c.?他家到了一个人。

对于a句来说,动词 “来” 所构成的次事件ev“一个人来了” 是表 “出现” 义的 “领主属宾” 构式ec“他家获得某种东西” 的原因,因此ev和ec可构成上向因果关系。与 “王冕死了父亲” 的分析类似,动词 “来” 进入 “NP1VP了NP2” 构式后,二者糅合而产生的涌现意义 “他家受到了影响、他家是(广义上的)获益者” 与ev之间亦可构成下向因果关系,故a句是合法的。对于b句来说,动词 “回” 所构成的次事件ev“某人回(来)了” ,意味着 “先前已经来了的一个人,出去后又回来了” ,因此对于 “他家” 来说是不增不减的事件, “他家” 既没有受损,也没有获益,因此与ec“他家失去/获得某物” 均不能构成因果关系,自然下向因果关系亦不成立,故该句不合法。c句不自然的原因是,动词 “到” 所构建的次事件ev“一个人到了” ,虽可以与次事件ec“他家获得某物” 构成上向因果关系,但是与动词 “来” 所具有的 “从别的地方到说话人所在的地方” 的含义不同,动词 “到” 仅表示 “达于某一点” ,①参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语词典》(第7版),北京:商务印书馆,2016年,第266页。因此某人到某地并不意味着他要在该地留下,可能只是该人旅途中的一个中转点,因此对于 “他家” 来说,这个人不一定对 “他家” 造成影响,即ec′的涌现意义 “他家受到了影响、他家是获益者” 不一定与ev“一个人到了” 构成下向因果关系,因此该句不自然。

关于动词 “来” 和 “到” 所表示的 ev与 ec/ec′之间的不同关系需要多做几句辩护。按照Burks的因果逻辑, “原因与结果之间是一种蕴涵关系” ,即因果蕴涵。因果蕴涵的蕴涵强度是不同的,并不是所有的因果蕴涵都具有因果必然性。 “因果必然性是在所有的因果可能世界中都为真的命题,即所有的因果可能性”[12]。回到对 “来” 和 “到” 所表示的ev与ec/ec′之间的不同关系的考察。需要首先考察的是,若从结果 “他家受到了影响、他家是获益者” 出发做溯因推理,在动词 “来” 和 “到” 中,何者作为其原因的因果必然性更强?对于 “来” 来说,它所蕴涵的 “从别的地方到说话人所在的地方” 之义,使ev与ec′的叙述视角是同一的(见表1),即都是从 “他家” 的视点出发进行的叙述,因此ev“一个人来了” 与 “他家受到了影响、他家是获益者” 之间具有因果必然性。而动词 “到” 所表示的 “达于某一点” ,使其ev次事件的叙述视点为 “一个人” ,这就与ec′事件在叙述视角上存在了差异。因此从溯因推理的角度,ev“一个人到了” 与 “他家受到了影响、他家是获益者” 之间只是一种因果可能,而非因果必然。

表1 (6)a和(6)c句的叙述视角对比

至此,我们再回过头来比较一下例(6)中的三句话。这三个句子的可接受性程度与ev和ec/ec′之间的上向/下向因果关系的不同有很大的关系。在a句中,ev与ec/ec′的上、下向因果关系均成立,故a句是自然、合法的语句。在b句中,ev与ec/ec′的上、下向因果关系均不成立,故b句完全不可接受。而在c句中,ev可与ec构成上向因果关系,因此其可接受性比b句稍高些,但是由于在该句中,ec′不能确切地与ev构成下向因果关系,故该句不自然。事实上,上文所讨论的几个ev与ec/ec′之间只满足上向因果关系,下向因果不满足的语句,如例(3)和例(4)中的b句均是不自然的语句,而上、下向因果关系均不成立的例(5)中的a句则是完全不可接受的语句。

五、结 语

施春宏在论及构式语法研究观念的创新时指出,应 “进一步拓展构式分析中的互动观念,将构式互动观从构式与构件的互动认识发展为多重互动观”[13]。本文提出的双向因果关系正是从多重互动的角度就构式与构件关系展开的一项探索。双向因果关系将Goldberg的单向因果关系限制进一步细分为上向/下向因果关系限制,并将其对动词义和构式义兼容性问题的考察,扩大到对动词表示的次事件与构式表示的次事件能否融合的考察。对 “领主属宾” 构式的分析证明该修正不仅是合理的,而且在一定程度上扩大了Goldberg因果关系限制的解释力。

本文的分析仅限于 “领主属宾” 构式,尚需进一步研究以探查双向因果关系限制的适用范围。