川渝地区儿童非正常迁移的时空分异特征与影响因素分析

刘玲,李钢,2,王皎贝,周俊俊,薛淑艳

(1 西北大学 城市与环境学院,陕西 西安 710127;2 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,陕西 西安 710127)

1 引言

儿童非正常迁移的现象在中国社会存在已久,其中以拐卖犯罪与民间抱养为主(此处的拐卖犯罪特指拐卖儿童犯罪)。我国拐卖儿童的现象在过去很长一段时期内不被认为是一种犯罪,而仅当作一种“传统”;此外,在中国传统社会,子女被父母视为“生育性财产”,当家庭或子女的生存和发展出现危机时,父母可能会转送或售卖子女,该行为的正当性在当时得到了社会的认同。拐卖儿童与民间抱养行为对被拐与被抱养儿童及其原生家庭和收养家庭都具有不可逆的严重危害或影响,备受社会和学界关注。

早期学界对儿童非正常迁移的研究主要是将拐卖和抱养分开进行独立研究。就拐卖犯罪而言,国际上更关注跨国人口贩运,主要从社会学、犯罪学、法学角度针对不同区域人口贩运模式(Conradi,2013)、儿童的商业性剥削(Bastia,2005)、儿童的社会心理救助(Rafferty,2008)、人口贩运的政策法规与打击犯罪(Barnert,2016)等方面开展研究。国内早期的研究主要集中于法学、犯罪学等领域,关注拐卖儿童犯罪的罪行量刑和相关法律的细化与完善(刘宪权,2003),以及拐卖犯罪的特点、成因及防治对策(陶琳琳,2017)。由于拐卖犯罪现象的隐秘性和犯罪数据的难获取性,从地理学视角切入的研究相对较晚,当前研究主要利用犯罪地理学的理论与方法进行探究,包括运用犯罪场地理论捕捉拐卖儿童犯罪的微观地点,运用理性选择理论评价犯罪人的作案动机,运用日常活动理论分析拐卖儿童犯罪人的作案特征等;已有研究分别从宏观和中观视角揭示全国和省域尺度被拐儿童的社会人口学特征、拐卖儿童犯罪的时空分布格局和空间流动路径,探索中国拐卖儿童犯罪的时空演化过程与地理迁移机制,为打破中国拐卖儿童贩运网络提供科学依据(李钢等,2017a;李钢等,2017b;王会娟,2017;李钢等,2018;谭然,2018;Wang et al.,2018;Xin & Cai,2018;李钢等,2019;Huang & Weng,2019;刘玲等,2020;薛淑艳等,2020;Huang & Weng,2020)。就民间抱养而言,国际上对民间抱养的研究相对较少,主要关注儿童收养问题,集中于国际儿童收养现状、儿童收养后的发育状况与社交关系等方面的研究(Barcons et al.,2012),希望通过不同渠道提高收养儿童的社交能力。国内研究主要集中在法学、社会学领域将民间抱养略等于民间收养,研究民间收养制度的演变与完善(张方泽等,2014)、跨国收养(王倩,2015)、不同国家收养制度的比较(金灿,2017)、以及收养机构面临的困境及出路(周丹琳等,2016)等。目前少部分直接关注民间抱养的研究或利用官方调查数据分析抱养父母的基本特征(斯坦·约翰逊,1995),或采用调查问卷、社会访谈的形式分析被抱养儿童的社会人口学特征与抱养原因(杨彦,2004),或通过个案解析“抱入地”的文化背景与经济发展状况对被抱养儿童的影响(漳州师范学院课题组,2006),或是从“抱养者”角度出发针对农村地区的非法收养儿童现象进行调查分析(康青,2013)。此外,李钢(2020)从全国尺度将拐卖与抱养进行对比分析,是一项具有积极意义的开拓性工作;Ma et al.(2020)利用空间分析与社会网络分析考察中国民间抱养的时空迁移网络,表明川渝地区是拐卖和抱养的高发区。总体上看,地理学视角针对儿童非正常迁移的研究有待深化,亟需从中小尺度开展拐卖与抱养的比较研究。

拐卖犯罪与民间抱养是儿童非正常迁移的两种主要形式,已有相关研究揭示二者既有相同点也有区别。二者的相同点在于其客体都是儿童;区别在于拐卖犯罪是一种犯罪行为,民间抱养是一种社会现象;在拐卖犯罪中原生家庭被动失去孩子,在民间抱养中原生家庭主动送出孩子;且在拐卖犯罪中犯罪分子起主导作用,而民间抱养中是由儿童的父母或近亲起主要作用。鉴于此,本文在前期全国宏观研究工作的基础上,拟聚焦主要的拐出源地和抱出高发区——川渝地区,基于多源数据资料,综合运用多元方法,将川渝地区的拐卖与抱养进行对比分析,重点开展时空分异过程与影响因素分析,以期为相关领域研究的深入开展、科学寻亲和防控治理提供参考借鉴。

2 研究数据与方法

2.1 研究区概况

“川”和“渝”是四川省和重庆市的简称,由于两地地域相邻,文化生活风俗接近,因此两地经常被合称为“川渝地区”(图1)。川渝地区位于中国西南部,其地势西高东低,海拔高差异常悬殊,西部地区地形以高原、山地为主,东部以盆地、丘陵为主。四川省面积48.6万平方公里,辖21个市州,183个县(市、区),2019年末常住人口8375万人;重庆市面积8.24万平方公里,辖38个区县(26区、8县、4自治县),2019年常住人口3102万人。川渝地区为多民族聚居区域,是人口流动频繁的区域,其社会发展形态和文化环境复杂,对儿童的非正常迁移影响较大,是拐卖犯罪与民间抱养的高发区,对此地区展开拐卖与抱养的研究意义重大。

图1 研究区位置图

2.2 数据来源

首先,利用Python从我国的公益寻亲网站“宝贝回家”提取川渝地区“家寻宝贝”与“成功案例”的被拐与被抱养儿童及其家庭信息,构建儿童与收买/抱养者数据库(1949-2018年),数据信息主要包括儿童性别、被拐/被抱养年龄、家庭结构、拐出地/抱出地、拐入地/抱入地、各地城乡状况、回家年月日、被拐/被抱养时长、被拐/被抱养原因描述等。其次,检索网络媒体报道的典型拐出/抱出案例、寻亲成功案例,补充和完善前期构建的川渝地区拐卖犯罪与民间抱养记录数据库。此外,进行影响因素分析的社会经济数据来源于《中国统计年鉴》、《四川统计年鉴》和《重庆统计年鉴》。

2.3 研究方法

2.3.1 犯罪均值频率

犯罪均值频率(Crime Mean-value Frequency,CMF)是一种测度犯罪时间分布的方法,其能有效的克服传统统计存在的偏差性、不稳定性等问题,适用于分析犯罪的时间偏好与规律(陆娟等,2012)。本文主要运用CMF来分析拐卖犯罪的月份、周内和日变化特征,并将其拓展运用到民间抱养的月份、周内和日变化的测度上,探究其变化规律。其计算公式如下:

CMFT(i)=(CT(i)/CG)/(DT(i)/DG)i=1......n

(1)

式中,CMF表示某一时段内的犯罪(抱养)均值频率,CT(i)表示较小时间尺度Ti时段内的犯罪(抱养)案发量,CG表示较大时间尺度下G时段内的全部犯罪(抱养)案发量,DT(i)表示较大时间尺度Ti时段内的时间,DG表示较大时间尺度G时段内的全部时间;其中CMF值越大,表示某个单位时段内的犯罪(抱养)发生率越高。

2.3.2 空间分析

(1)空间自相关分析

空间自相关是指同一个变量在不同空间位置上的相关性,是空间单元属性值聚集程度的一种度量(Goodchild,1986)。本文引入全局空间自相关(Global Moran′sI)对川渝地区拐卖犯罪与民间抱养的空间分布进行测度,探寻其集聚程度。其运算公式为:

(2)

式中,n为县级市行政单元的数量,xi和xj分别为拐卖犯罪在空间单元i和j上的观测值,Wij为空间权重矩阵。Moran′sI值在-1~1之间,若Moran′sI>0,则表示拐卖犯罪在空间上具有显著的聚集态势;若Moran′sI<0,则表明拐卖犯罪空间分布上呈现离散的态势。

由于全局空间自相关不能确切表示川渝地区拐卖与抱养县域空间聚集的具体位置,故引入局部空间自相关方法作进一步分析。局部空间自相关分析(Local Moran′sI)可以为每一个空间单元计算一个指标,用来衡量该单元与邻居的关系(陈雅淑,2009),能具体反映在何处聚集。因此,本文运用局部自相关分析川渝地区拐卖与抱养县域空间聚集位置的演变过程,其计算公式如下:

(3)

(2)地理探测器

地理探测器模型是一种有效度量空间分层异质性及探测其背后驱动力的统计方法(王劲峰、徐成东,2017),现被广泛应用于区域人口空间分异的研究中(吕晨等,2017;史莎娜等,2019)。本文运用地理探测器分析不同时期单因素与双因素对川渝地区儿童非正常迁移空间分异的作用程度,揭示不同时期川渝地区拐卖犯罪与民间抱养的主要驱动因素。其计算公式为:

(4)

式中,q为拐卖犯罪与民间抱养案例数探测因素的探测力值;n为研究区样本数,σ2为整个区域的离散方差。当q=1时,表明拐卖犯罪与民间抱养的空间分异完全由该因素决定;当q=0时,表明该因素对拐卖犯罪与民间抱养案发生分异的影响为零。q值越大,表明该因素对拐卖犯罪与民间抱养发生分异的影响越大;通过比较q值大小,探测影响川渝地区儿童非正常迁移即拐卖犯罪与民间抱养空间分异的主导因素。

3 川渝地区儿童非正常迁移的时空分异

3.1 儿童非正常迁移的时间分布特征

3.1.1 年际变化

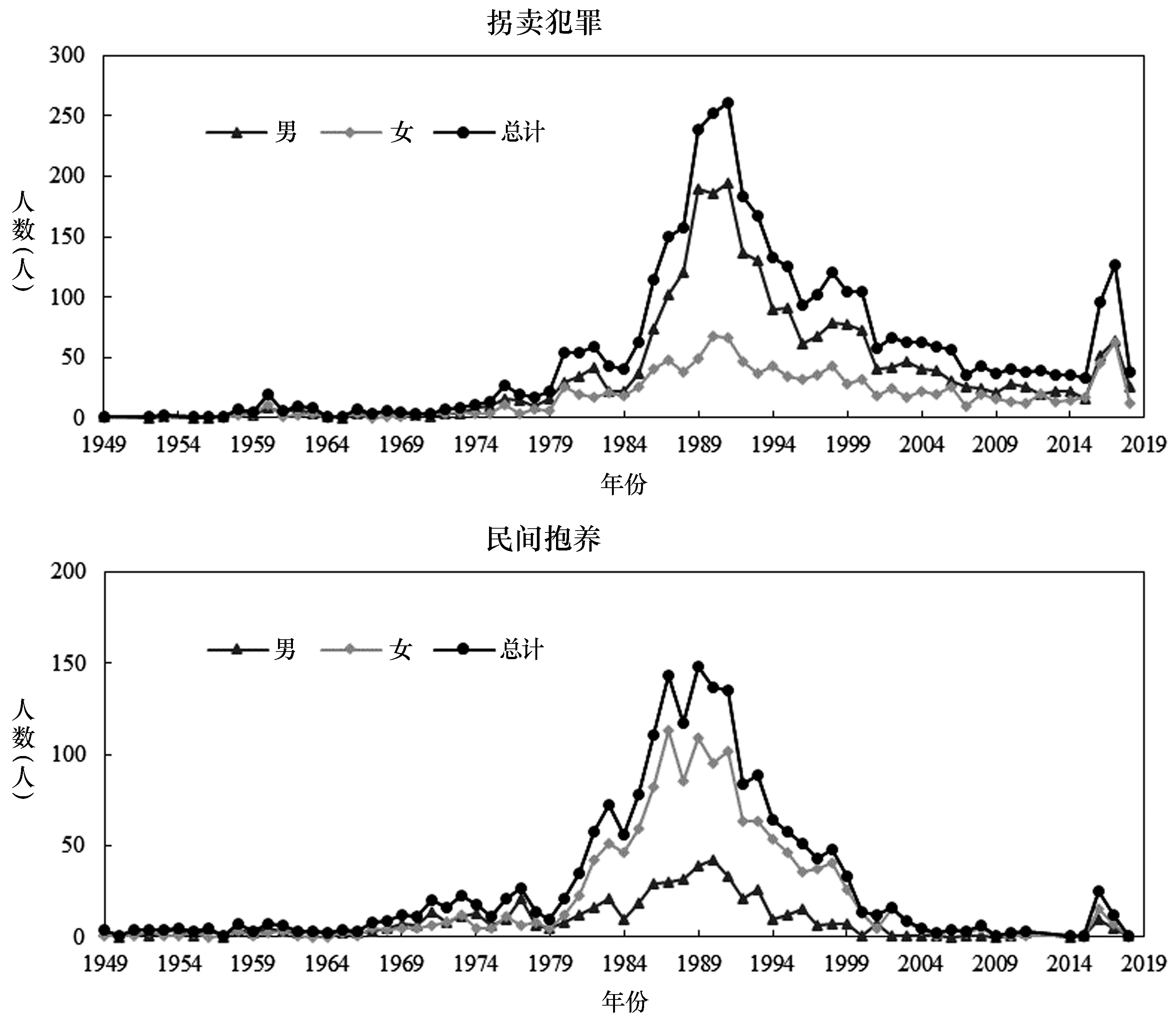

总体上,拐卖犯罪与民间抱养的年际变化走势较为一致,整体呈现多个“波峰”型的波动变化态势(图2)。其中,拐卖犯罪年际变化呈倒“V”型波动态势,可大致划分为4个时段:(1)低位波动期(1949-1979年),这一时期拐卖犯罪趋势整体上呈现偶发性、间歇性,除了在1959年和1976年出现两个相对低峰外,其余年份拐卖犯罪极少;(2)快速上升期(1980-1991年),这一时期拐卖犯罪整体上呈持续性作案,1980年后拐卖儿童数量持续增加,呈现快速上升的常态化趋势,在1991年达到顶峰;(3)持续下降期(1992-2001年),这一时期拐卖犯罪于1992年开始呈现持续下降趋势,下降速度先快后慢,于1998年出现一个小波峰,最后在2001年降至低谷;(4)平稳波动期(2002-2018年),这一阶段拐卖儿童数量整体上有所下降,呈现一个稳定波动的态势,在2017年出现一个小波峰。民间抱养年际变化呈现出“M”型波动态势,可大致划分为4个时段:(1)低位波动期(1949-1979年),这一时期抱养数量整体上呈现波动上升趋势,在1977年抱养儿童数量有较大幅度增加,达到此时期的高峰,且除1958、1960、1971、1973年出现小低峰外,其余年份民间抱养发生极少;(2)加速上升期(1980-1989年),此时期的抱养数量波动性的快速增加,呈波动加速上升的常态化特征,在1984与1988年出现两个小低谷,最后在1989年达到顶峰;(3)急剧下降期(1990-2001年),此阶段的抱养儿童数量急剧下降,呈持续性下降的常态化趋势,下降速度变化较小,在2001年降至低谷;(4)稳定低发期(2002-2018年),此阶段整体上抱养儿童数量较少,民间抱养现象呈现稳定低发态势,除在2002年和2008年出现小波峰外,其余年份抱养儿童数量极少。

图2 川渝地区儿童非正常迁移的年际变化

作为两种特殊的人口流动现象,拐卖犯罪与民间抱养是儿童非正常迁移的两种主要形式。对不同时期拐卖与抱养的年际变化情况进行深入分析,发现拐卖与抱养的发展变化整体一致,主要受我国人口政策的影响。1949-1970年间,此阶段尚未推行计划生育政策,人们的生育意愿无限制,拐卖与抱养整体呈低发态势;但在1960年前后出现一个低峰,这与“三年困难时期”有关;期间灾荒频发,人口流动呈失序状态,迫使人们为了生存走上拐卖犯罪之路或将自身无法养育的孩子抱出给其他有条件之人抚养。在1971-1980年间,国家开始实行计划生育政策,此阶段为初期,开始推行“晚、稀、少”的人口生育政策以控制人口数量,人们的生育意愿受到一定程度的限制,刺激拐卖的买方市场扩大;当人们为了满足自己的生育意愿而超生面临受罚时,会选择将自己超生的孩子(尤其是女孩)抱出,这一时期拐卖与抱养呈现小幅度波动增长态势。在1981-1984年间,1984年前后生育政策调整为“一孩政策”,这是计划生育政策实行的中期阶段,拐卖与抱养较前一时期波动增长幅度较大。在1985-1990年前后,此阶段为中国推进计划生育法制化时期,“独生子女”政策全面启动,严格紧缩的人口生育政策与人们传统的“传宗接代”、“养儿防老”、“重男轻女”等生育观念相冲突,一方面出现了很多家庭为满足生育意愿进行多生超生,而后将达不到预期子女理想性别比的孩子卖出或送出,出现“亲生亲卖”、“违法收买”、“非法送出”子女的现象;另一方面,许多家庭通过购买儿童和抱养(抱出/抱入)来达到其理想的子女性别比,其中拐卖男童倾向性显著高于女童,抱养女童倾向性显著高于男童,拐卖与抱养受严格计划生育政策的影响在这一时期加速上升并达到顶峰。在1991-2001年前后,虽然此阶段计划生育政策实施依然严苛,但国家持续出台相关的法律法规全面反对和严格打击拐卖犯罪,如国家1991年出台《关于严惩拐卖、绑架妇女、儿童的犯罪分子的决定》,1997年《中华人民共和国刑法》明确规定拐卖妇女、儿童罪,公安部于1991、1993、1995年在全国范围内开展了打拐行动;同时人们的法律意识与保护意识不断增强,这些举措都对拐卖犯罪有一定遏制作用,拐卖的买方市场逐渐缩小;抱养也在这一时期显著下降,这应与经济水平提高、人们生育意愿降低、收养法的不断修订与完善等原因有关。在2002-2018年期间,该时期计划生育政策逐渐宽松,从“单独二孩”到“全面二孩”的转变,人们的生育意愿与传统观念的冲突缓解;加之随着社会经济的发展,人们的生活水平提高,养不起孩子现象少见;且人们的生育观念发生改变,生育意愿逐渐降低,这一时期拐卖与抱养儿童低发;此外,国家的法规政策日趋完善,立体化与精准化打拐行动成效显著,进一步遏制拐卖犯罪滋生。

3.1.2 月份变化

犯罪时日论认为季节、月份与犯罪存在相互关系,不同时间的犯罪数量、类型及特征存在一定的差异(孙峰华、毛爱华,2003)。一个地区的季节变化特征不仅会影响人们的生产活动与生活方式,而且对犯罪行为也会产生较大影响,形成犯罪的季节规律(孙峰华等,2006)。统计川渝地区儿童非正常迁移的月际频数,计算拐卖与抱养的月均值频率(Monthly Mean-value Frequency,MMF)来衡量其季节变化特征(图3)。

总体上看,川渝地区拐卖与抱养的月份总体差异较小,分布较为均匀。拐卖犯罪月均值案发量为317.92例,7月案发量最高,累计案发量为400例;11月案发量最低,累计案发量为247例。拐卖犯罪主要发生在夏半年,高发于5-9月,冬半年的10月和1月次之;其中7月案发量最高,MMF为1.24;其次为8月、9月、6月、10月、5月、1月,MMF分别为1.09、1.08、1.07、1.07、1.02、1.01。民间抱养月均值抱养量为164.83例,1月抱养量最高,累计抱养量达到210例;8月抱养量最低,累计抱养量为136例。民间抱养主要发生在冬半年,集中于1月、2月、10月,MMF分别为1.23、1.11、1.11;夏半年的6月、9月、10月也相对较为集中,MMF为1.11,其他月份抱养量大致相当。总之,拐卖犯罪高发于夏秋季节,夏半年多于冬半年,推测与气温相关,在此季节里适宜的气温增加儿童外出时间,为犯罪分子提供作案机会;民间抱养高发于冬夏季节,冬半年多于夏半年,这可能与抱养的性质有关,抱养行为多由熟人介绍后发生,冬半年的春节期间利于亲戚熟人之间互相走动认识沟通。此外,拐卖重点高发月份可能与儿童放假季有关;抱养突出高发月份则可能与节假日有关。

3.1.3 周内变化

统计川渝地区儿童非正常迁移的周内变化频数,计算拐卖与抱养的周均值频率(Weekly Mean-value Frequency,WMF)来分析其周内变化特征(图4)。总体来看,星期六、星期日是拐卖与抱养的高发日;拐卖与抱养的星期六的WMF分别为1.05、1.06,星期日的WMF分别为1.08、1.04,其余时间拐卖与抱养大体相当。星期六与星期日为儿童的休息日,其外出机会增加,但儿童的自我保护意识薄弱,加上监护人的疏忽则其被拐风险增加。抱养为送养者主动送出、抱养者主动收养,抱养行为的产生需要协调的双方时间,其可能会选择在较充裕的休息时间(星期六、星期日)进行一定交流及深入了解后进行抱养。

图4 川渝地区儿童非正常迁移周内变化

3.2 儿童非正常迁移的空间演变特征

3.2.1 总体差异

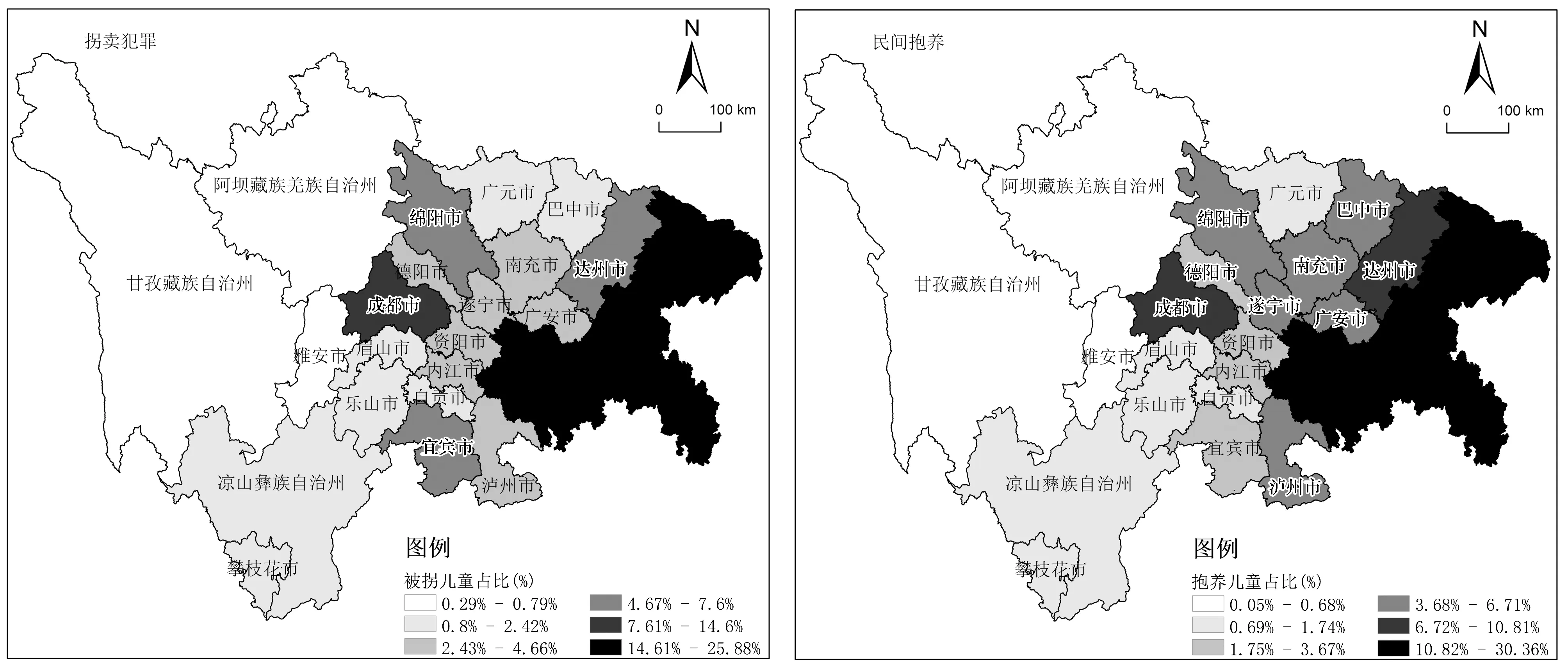

对川渝地区拐卖与抱养的数据进行市域空间可视化分析(图5),总体上看空间分布差异显著,主要集中分布在川渝的中东部地区,其中重庆市的“首位”效应突出,这与川渝地区的人口分布相一致。根据各市非正常迁移儿童的占比情况,分别将拐卖犯罪和民间抱养的空间分布划分为6个等级。

图5 川渝地区儿童非正常迁移性别与城乡状况市域空间分布

拐卖的第一层级为重庆市;第二层级为成都市;第三层级为绵阳市、达州市、宜宾市;第四层为南充市、广安市、遂宁市、德阳市、资阳市、内江市、泸州市;第五层级为广元市、巴中市、眉山市、乐山市、自贡市、凉山彝族自治州、攀枝花市;第六层级为雅安市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州。抱养的第一层级为重庆市;第二层级为成都市、达州市;第三层级为绵阳市、南充市、广安市、遂宁市、巴中市、泸州市;第四层级为德阳市、内江市、资阳市、宜宾市;第五层级为广元市、眉山市、乐山市、自贡市、凉山彝族自治州、攀枝花市;第六层级为雅安市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州。其中,第一层级为最高发市,拐卖与抱养的最高发市均为重庆市,其人口数量多且流动性强;第二层级为次高发市,成都为拐卖与抱养的次高发市,其人口密集且人员流动性强;达州也为抱养的次高发市,其紧邻最高发市重庆,形成多市交接的抱养高发区;第三层级为中发市,其余层级为中低发市,低发市;第一至第三层级主要分布在川渝地区的中东部,第四至第六层级主要分布在川渝地区的西部,东西空间分异显著。拐卖与抱养呈现“高发区点状,低发区连片”的分布格局,其中抱养的中发区也呈“连片”分布;高发市主要分散分布在川渝地区中东部,低发市连片分布在川渝地区西部,这与各地区的经济发展水平、人口密度、交通便捷程度密切相关。川渝东部地区受成渝经济圈的带动,经济发展水平相对较高,吸引人口来此聚集,人口密度较大、人员流动性强,拐卖与抱养高发;其中在拐卖中,儿童容易暴露在人贩子的眼中,容易滋生拐卖犯罪;外加交通便捷,利于犯罪分子作案后的转移、逃窜,给其提供了更多作案的机会。川渝西部为多民族聚集区域,人口稀疏、交通不便,拐卖与抱养较为低发。

3.2.2 县域空间演变特征

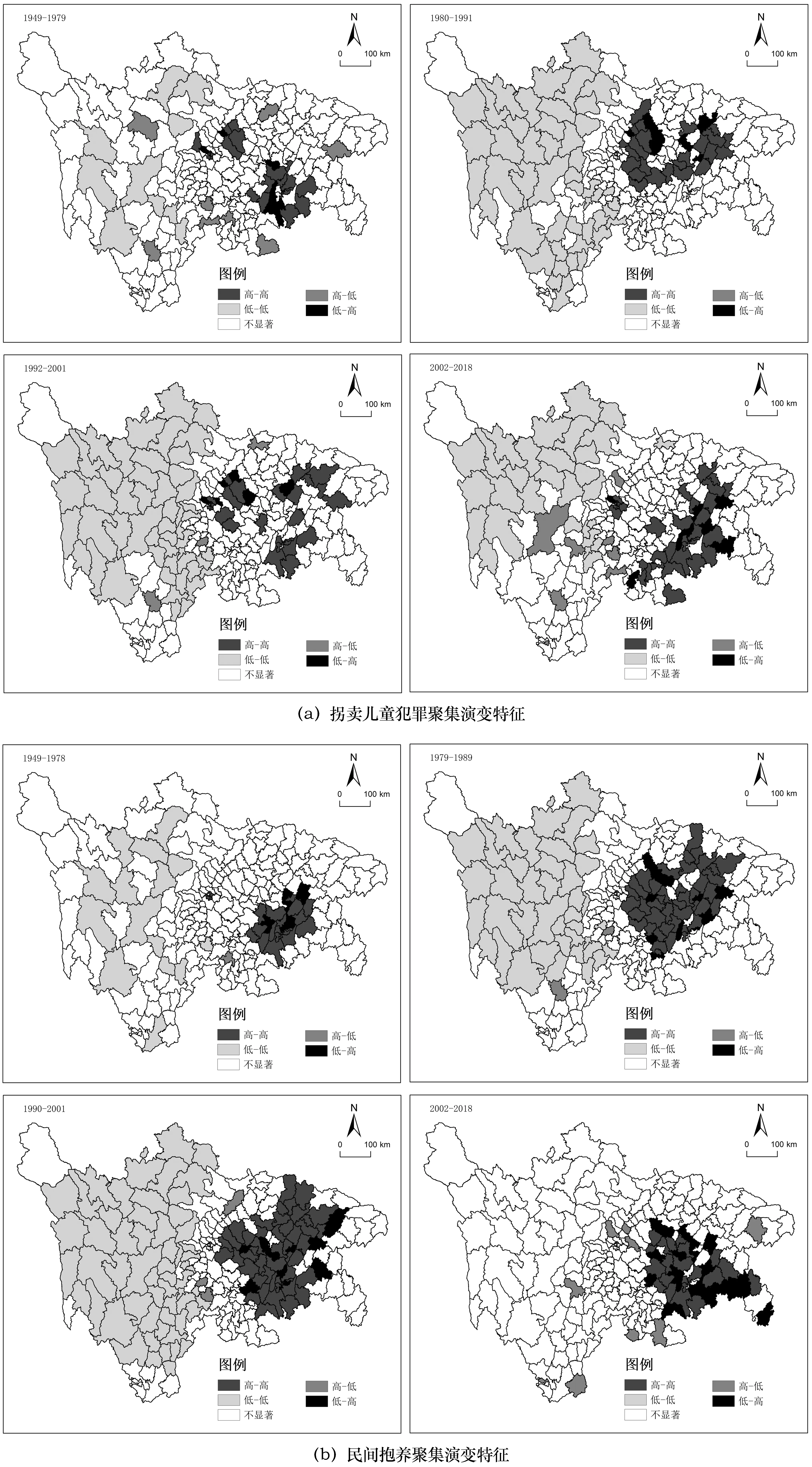

基于儿童非正常迁移的年际变化特征将拐卖与抱养划分的前述4个时段,运用空间自相关的局部自相关分析方法,绘制拐卖与抱养4个时段的被拐儿童与抱养儿童县域空间聚集图(图6),探究拐卖与抱养的县域尺度空间演变特征。

从拐卖的各时段来看(图6a),在低位波动期(1949-1979年),各类聚集区分散分布在各区县,其中“高-高”聚集区较为显著,存在两个集中分布区,大致位于成都与重庆的邻近区域(包括成都与重庆的部分区县),紧邻省会城市分布,交通便利,犯罪机会多;“低-低”聚集区零星分布在川西地区,“高-低”、“低-高”聚集区分散分布在川渝的中东部地区,由于此时期案发量较少,因此不显著区域较多。在快速上升期(1980-1991年),“高-高”、“低-低”聚集区连片分布,分异显著;“低-高”区紧邻“高-高”区分布,无“高-低”区;其中“高-高”聚集区分布于成都、德阳、绵阳、资阳、达州、重庆等市的相邻区县,呈“倒C”状分布;“低-低”聚集区集中于川渝地区西部,主要包括雅安市、攀枝花市、凉山彝族自治州、甘孜藏族自治州等的大部分区县,分布区域最广。此时期的“高-高”、“低-低”聚集区与上一时期相比,聚集区域扩大且更为集中;“高-高”聚集区呈“北延东扩南缩”态势,“低-低”聚集区呈现出“东西南北四方扩延”的趋势。在持续下降期(1992-2001年),“低-低”聚集区仍然集中连片分布在川渝地区的西部,而“高-高”聚集区分散分布于东部,其余聚集区较少。与上一时期相比,“低-低”聚集区呈现出“东扩南缩”的趋势;“高-高”聚集区虽然跟上一时期比较为分散,但其涉及的区域更多,范围更广,呈“南北延伸”态势。在平稳波动期(2002-2018年),“高-高”聚集区转为连片分布,主要分布重庆与成都市的部分区县,向南部蔓延趋势明显;“低-低”聚集区集中分布于川渝的西北部地区,向北部收缩趋势显著,其它聚集区分布较少。

在抱养的各时段来看(图6b),在低位波动期(1949-1978年),“高-高”聚集区主要集中分布在重庆市的西南部区县和成都市的中部区县,“低-低”聚集区分散分布于四川西部区县,其余聚集区分布较少。在加速上升期(1979-1989年),“高-高”、“低-低”聚集区扩大,呈现集中连片分布的特征;“高-高”聚集区分布在四川东部与重庆西部的相邻区县,与上一时期相比,呈“西北部扩延”态势,增加了资阳、南充、遂宁、广安、达州等市的部分相邻区县;“低-低”聚集区连片分布于四川的西部区县,呈现出“东西南北四方扩延”的趋势;。在急剧下降期(1990-2001年),这一时期的“高-高”、“低-低”聚集区范围更广,“高-高”聚集区不断在向北向南扩展,增加了广元、巴中、泸州、内江等市的邻近区县;“低-低”聚集区不断向南延伸,几乎包括四川西部几个市域的大多区县。在稳定低发期(2002-2018年),“高-高”聚集区缩减,零散分布在与重庆相邻的区县;“低-低”聚集区消失,“高-低”聚集区呈“零星”分布;“低-高”聚集区增加,分布在高高聚集区附近,受其带动形成抱养高发区。

图6 川渝地区县域尺度儿童非正常迁移的空间聚集演变特征

总体来看,随着时间的推移,拐卖犯罪高发区逐渐向东、向南蔓延;低发区先向东西南北四方扩大,而后转向西北部收缩。抱养低发区与高发区先扩大再收缩;高发区不断先向南北扩延,而后转向收缩于西南部;低发区向东西南北扩大,最后低发区消失,这与不同时期抱养的发生量密切相关。1949-2018年间,经济社会不断发展、交通通达性不断提高、区域间的对外联系逐渐增多,使拐卖犯罪成本降低且收益更加“诱人”,致使拐卖犯罪的高发区不断扩大,抱养的高发区涉及区域更广。

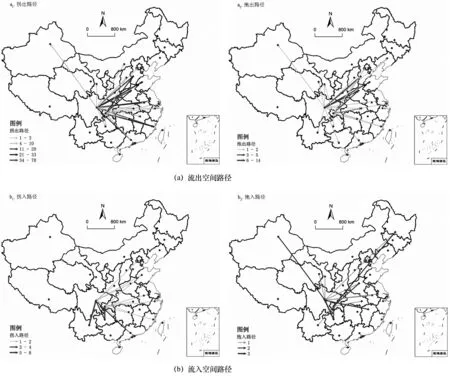

3.2.3 空间流动路径

儿童非正常迁移是一种“地方性行为”,通常存在一定流动路径,因此本文基于获取的川渝地区被拐儿童与抱养儿童的“成功案例”数据集,将川渝地区儿童非正常迁移的空间流动路径分为3类,即流出川渝地区、流入川渝地区、川渝地区内部流动;运用O-D分析即X-Y转线工具统计并绘制从流出地到流入地的点对点连线图(图7a和7b),其中省域落点标记在各省行政中心,进而揭示川渝地区拐卖犯罪与民间抱养省域尺度上的空间流动路径。

图7 川渝地区儿童非正常迁移空间流动路径

在流出川渝地区中(7a),拐出川渝地区的流径有30条,其中拐出四川18条,拐出重庆12条;抱出川渝地区的路径有25条,其中抱出四川14条,抱出重庆11条。由图7a1可知,“四川-福建”、“四川-河北”、“四川-河南”、“四川-山东”、“重庆-福建”为川渝地区拐卖犯罪的主要拐出路径,其次为“四川-安徽”、“四川-江苏”、“四川-广东”、“重庆-河北”,四川省是川渝地区的主要拐出源地,主要向中东部拐入。川渝地区的拐出路径分散,其中河北、河南、福建、山东、安徽等省是重点的拐入省份,华北、华南是重点拐入区域。由图7a2可知,民间抱养的主要抱出路径为“四川-河北”、“四川-河南”,其次为“四川-山东”、“重庆-河南”、“重庆-湖北”,其余抱出路径较为分散;其中河北、河南、山东、湖北是重点抱入省份,华北、华中是重点抱入区域。总体上看,拐出路径多于抱出路径,拐卖犯罪涉及区域更广,其中“川渝-河北”、“川渝-河南”是拐卖与抱养流出的共同主要路径。拐卖与抱养都形成一种空间流动的“路径依赖”,呈现“两源两汇”的特征;拐卖与抱养的“两源”相同,但其“两汇”存在差异,拐卖的“两汇”为华北华南地区,是“南北两汇”;抱养的“两汇”为华北华中地区,是“相邻(中北)两汇”。

在流入川渝地区中(7b),拐入川渝地区的路径有15条,其中拐入四川8条,拐入重庆7条;抱入川渝地区的路径有14条,其中抱入四川9条,抱入重庆5条。由图7b1可知,拐入川渝地区的儿童相对较少,其中“云南-四川”、“贵州-重庆”是川渝地区主要的拐入路径,其次为“贵州-四川”、“广东-四川”,发现主要由云南、贵州拐入川渝地区,呈现“邻近省份拐入”的特征。由图7b2可知,抱入川渝地区的主要路径为“贵州-四川”,其余路径分散且数量少,与拐入路径类似,主要为邻近省份抱入。在拐卖与抱养中,流入川渝总体呈现“邻近流入”特征。

4 川渝地区儿童非正常迁移的影响因素分析

4.1 指标选取

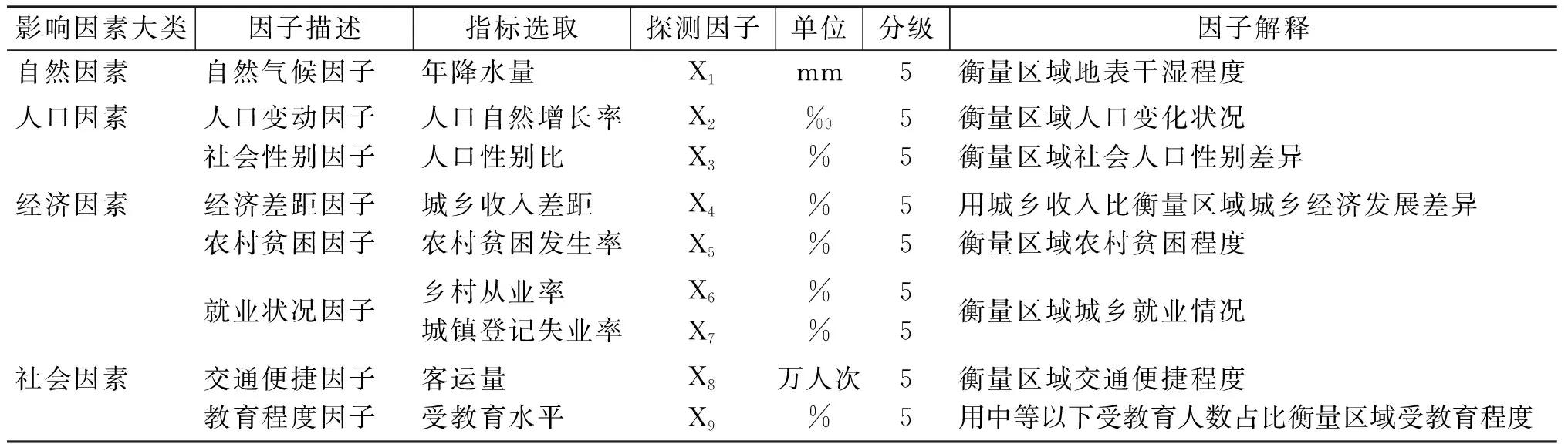

儿童非正常迁移是社会发展变迁下特定地理环境中多种因素综合作用的结果。通过文献梳理,结合儿童非正常迁移与区域地理环境的相互关系,发现自然地理环境为儿童非正常迁移提供外部基础条件,其中地形、气温、降水等是影响儿童非正常迁移的重要因素(Dennis & Sampson,2013)。人口因素是影响非正常迁移儿童数量与形态变化的重要因素,其中人口自然增长率和性别比变化直接影响犯罪率与抱养率(Messner,1992)。经济因素与儿童非正常迁移有着密切关系,贫穷是刺激拐卖犯罪和民间抱养发生的主要原因,在不同经济发展水平下的收入差距、贫困发生率、就业率、失业率均会影响儿童非正常迁移的态势(田鹤城,2009;严小兵,2013)。社会因素也是影响儿童非正常迁移的重要因素,用客运量与受教育水平来衡量社会基础设施建设与文化教育程度,以此衡量其对拐卖犯罪与民间抱养的影响程度(Cohen & Felson,1979;李锡海,2005)。因此,基于不同时期儿童非正常迁移变化的差异性,选取了儿童非正常迁移高发时段(1980-2018年),将拐卖犯罪分上升期(1980-1991年)、下降期(1992-2001)和波动期(2002-2018年)3个时期,将民间抱养分为上升期(1980-1989年)、下降期(1990-2001)和平稳期(2002-2018年)3个时期,从《四川省统计年鉴》和《重庆统计年鉴》(1981-2019)中获取各时期的累积数据,以各年的拐卖案发量与抱养量为因变量,自变量从自然因素、人口因素、经济因素及社会因素四个维度选取9个影响因子(表1),运用地理探测器探测不同时期儿童非正常迁移时空分异的多重影响因素。由于地理探测器对多个自变量的共线性免疫,因此先利用SPSS对各自变量进行容差(Tolerance)方差膨胀因子检验,得出各自变量VIF均小于7.320,表明各自变量之间多重共线性现象较弱,符合回归分析条件。最后对通过共线性检验的9个因子进行离散化处理,用自然断点法将因子划分为1-5级。

表1 川渝地区儿童非正常迁移影响因素的指标选取

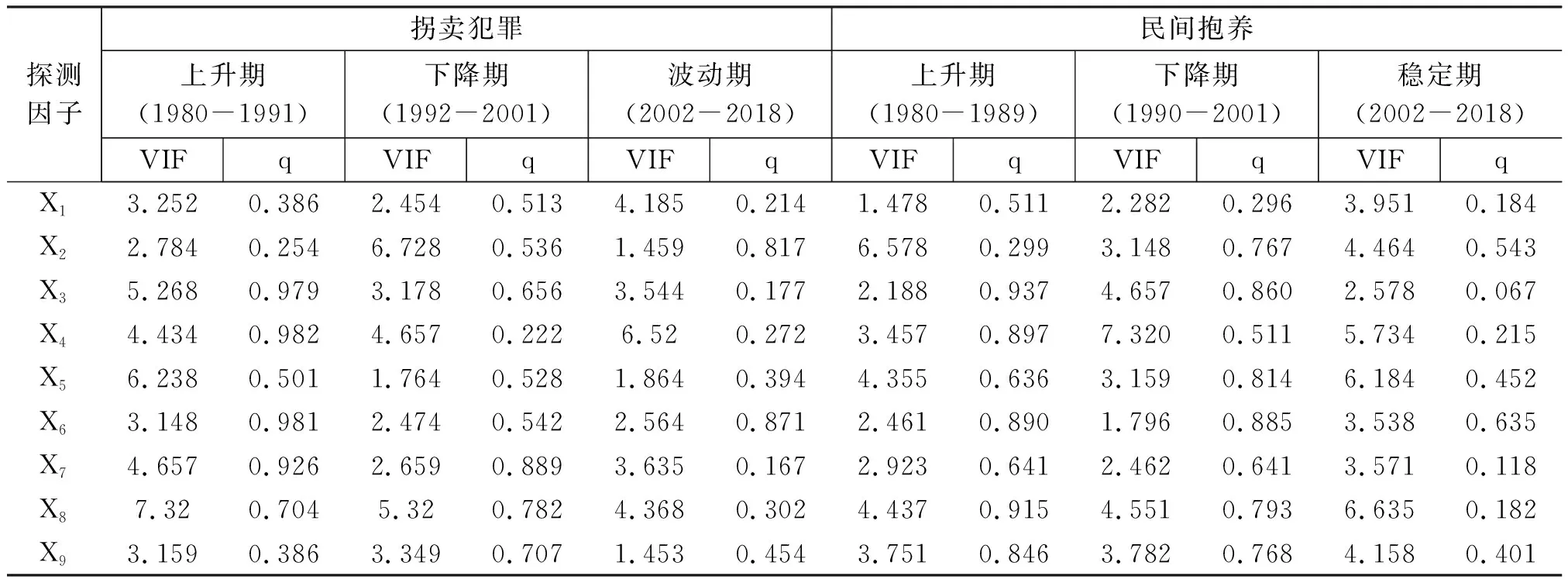

4.2 儿童非正常迁移的影响因素分时段探索

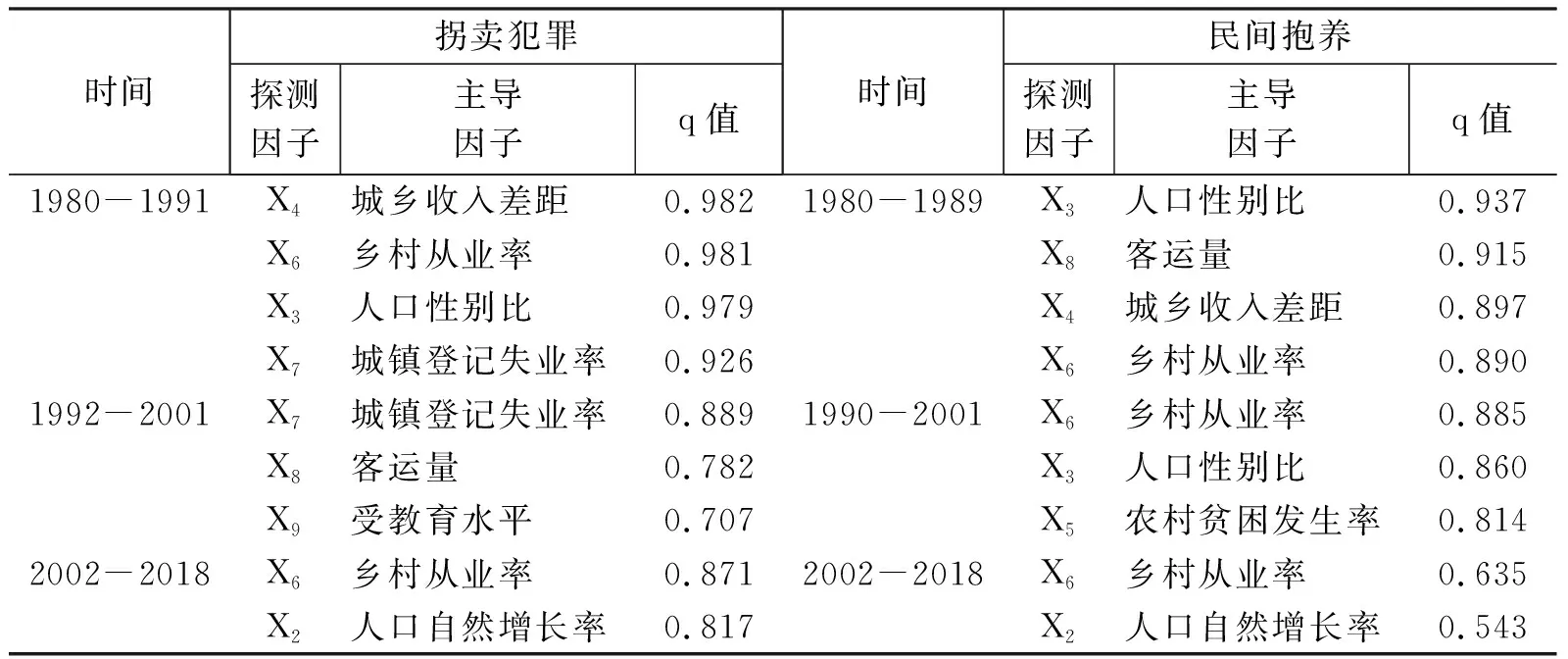

根据地理探测器模型,首先进行分时段单因子探测,分别测算各影响因素对川渝地区拐卖案发量和民间抱养量的探测力值q(表2)。结果发现,不同时间段各因素对拐卖案发量与民间抱养量的影响差异性显著,且多重因素复合影响儿童非正常迁移的特征明显。从拐卖来看,在拐卖犯罪的快速上升期(1980-1991年),单因子探测排在前三位的为城乡收入差距(X4)>乡村从业率(X6)>人口性别比(X3),其q值分别为0.982、0.981、0.979;持续下降期(1992-2001年)排在前三位的为城镇登记失业率(X7)>客运量(X8)>受教育水平(X9),其q值分别为0.889、0.782、0.707;平稳波动期(2002-2018年)排在前三位的为乡村从业率(X6)>人口自然增长率(X2)>中等以下受教育人数占比(X8),q值分别为0.871、0.817、0.454;从抱养来看,在民间抱养的加速上升期(1980-1989年),单因子探测排在前三位的为人口性别比(X3)>客运量(X8)>城乡收入差距(X4),其q值分别为0.937、0.915、0.897;急剧下降期(1990-2001年)排在前三位的为乡村从业率(X6)>农村贫困发生率(X5)>客运量(X8),其q值分别为0.885、0.814、0.793;稳定低发期(2002-2018年)排在前三位的为乡村从业率(X6)>人口自然增长率(X2)>农村贫困发生率(X5),q值分别为0.635、0.543、0.452。结果分析显示,在拐卖的快速上升期经济和人口因素对拐卖犯罪的影响较大,在持续下降期经济和社会因素为主要影响因素,在平稳波动期受经济、人口和社会因素的综合影响;在抱养的加速上升期民间抱养受人口、社会和经济因素的综合影响,在快速下降期受经济和社会因素的影响较大,在低发稳定期经济和人口因素对民间抱养影响较大;发现在不同时期,影响拐卖和抱养的因素有所差别,但二者主要受经济因素的影响,经济因素对二者的影响贯穿各个时期,人口和社会因素对二者的影响在不同时期呈现出不同的影响力。

表2 1980-2018年儿童非正常迁移的单因子探测

4.3 儿童非正常迁移的主导因素对比分析

将地理探测器探测结果按照不同时期进行排序(表3),发现随着时间变化,影响川渝地区拐卖犯罪和民间抱养的主导因子呈现如下特征:经济因素对川渝地区儿童非正常迁移时空分异的影响贯穿整个过程,且占主导作用;人口、社会因素是影响川渝地区儿童非正常迁移时空分异的间歇性因素,作用强度次之;自然因素对儿童非正常迁移时空分异的影响相对稳定,不同时段变化较小且作用强度较弱。从时间序列上来看,拐卖由经济、人口因素共同影响为主转变为经济、人口、社会多重因素共同影响;抱养由人口、社会、经济因素多重作用共同影响转变为经济、人口因素共同影响为主。

从表3来看,影响因子X3、X4、X6、X7、X8出现频率较高,且q值均大于0.6,对其主导因子的影响解释力分析如下:

表3 川渝地区1980-2018年儿童非正常迁移的核心影响因素

(1)人口性别比。人口性别比作为衡量区域男女比例均衡的重要标准,是影响拐卖犯罪与民间抱养时空分异的直接因素。研究发现拐卖犯罪与民间抱养是社会性别比失调产生的风险载体,社会性别失衡是诱发二者发生的重要因素之一。就拐卖而言,人口性别比失衡会导致“婚姻”挤压状况产生,部分弱势男性对于性资源和婚姻的需求刺激拐卖犯罪的产生,即以性剥削和婚姻为目的的拐卖;同时一些缺乏女性而无法正常婚配的“剩男”,也会选择通过购买男孩的方式来传宗接代和养老送终,进而刺激拐卖儿童犯罪的买方市场扩大。特别是1980-2001年拐卖高发时期,人口性别比失调对拐卖犯罪的影响作用强度较大,表现为低龄男童明显多于女童,大龄女童明显多于男童,尤其是以成都市和重庆市最为明显。就抱养而言,部分地区的乡村男性择偶娶妻困难的家庭会选择抱养女童以解决婚姻问题;且受“重男轻女”“儿女双全”等社会陈旧观念的影响,加之“计划生育政策”影响其生育意愿,部分家庭会选择抱养孩子达到家庭期望的内部人口性别比;特别是在1980-2001年民间抱养的高发期,表现为抱养女童明显多于男童。2002年以来,随着社会的发展,区域人口生育政策逐渐放宽,人们的生育偏好与价值观念发生变化,提倡男女平等,人口性别比的影响作用逐渐减弱,川渝地区拐卖案发量与抱养量的整体呈现低发稳定状态。总体来看,在1980-2018年间人口性别比对拐卖犯罪与民间抱养的时空分异呈现强化和弱化两种作用,表现出不同时期人口性别比对拐卖犯罪与民间抱养影响效应的复杂性。

(2)城乡收入差距。城乡收入差距用城乡收入比来衡量,是影响儿童非正常迁移的经济因素中的第一直接因素。1980-2001年期间是儿童非正常迁移的高发时期,这一时期城乡收入差距对拐卖犯罪和民间抱养的影响显著。这一时期随着城市化的快速发展,形成的城乡二元结构导致城乡收入差距逐渐扩大,且城市和乡村人口就业不良导致贫富两极分化越来越严重,在一定程度上使社会各阶层民众的自身利益受损,会产生相对剥夺感(刘伟,2017),尤其是位于社会底层的低收入者,为了改善自身生活现状,把目标指向“低风险,高收益”的拐卖犯罪上;抱出家庭从经济角度出发,在经济条件较差、子女数目已相对较多或新生儿身体存在残疾等情况下,父母在衡量抚育儿童的成本与家庭预期收益后将儿童抱出。2002年以后,随着国家不断出台相关政策统筹协调城乡一体化发展,乡村居民收入不断提升,城乡收入差距不断缩小,此时期拐卖案发量和抱养量较少,处于低发稳定状态。总体上,在1980-2018年间城乡收入差距对拐卖与抱养高发期的影响作用强烈,在低发期的影响较弱,表现出不同时期城乡收入差距对儿童非正常迁移的影响程度不同,需要采取更多政策努力缩小城乡贫富差距。

(3)乡村从业率与城镇登记失业率。乡村从业率和城镇登记失业率是衡量乡村人口和城市人口就业状况的重要指标,也是影响儿童非正常迁移时空分异的重要因素。犯罪经济学认为,犯罪是成本和收益相权衡的结果,当区域乡村从业率下降、城镇失业率上升,表明市场剩余劳动力增加,人们的工作机会与经济收入会减少。乡村和城镇的失业者为了维持其基本生活现状,会把目标指向“低风险,高收益”的拐卖犯罪上,形成了拐卖相对高发期。而对抱出家庭而言,抚养孩子是成本和收益相权衡的结果,当区域城镇和乡村就业状况较差时,抚养孩子花费的成本较高时,部分父母会选择将孩子抱出以减轻家里的经济负担;1980-2000年这一时期乡村从业率较低、城镇登记失业率较高,社会上劳动力过剩,导致拐卖和抱养高发。2000年以后,随着社会体系的不断完善,乡村从业率逐渐升高、城镇登记失业率逐渐降低,拐卖案发量和抱养量不断下降,但其依然对拐卖犯罪和民间抱养的时空分异产生一定影响。

(4)客运量。客运量作为衡量交通便捷程度的重要指标,交通的快速发展促使区域的人口流动性增强,使原有的社会管控范围受到冲击,为犯罪发生创造潜在的作案环境。20世纪80年代中期至90年代初,在交通汇集区和客运量大的外向开放型区域,如成都市、重庆市,自然监控的发展速度与交通快速发展脱节,在自然监控存在漏洞的范围内,犯罪容易滋生,此时期拐卖案发量快速上升;且交通便捷程度的提高为犯罪人实施犯罪后逃跑提供了条件,降低拐卖犯罪的成本,进一步刺激拐卖犯罪滋生。近年科学技术日新月异,“天网监控系统”不断完善,对交通路网的监控力度增强,区域治安不断加强,对拐卖犯罪有一定的遏制作用,拐卖犯罪处于低发波动期。就抱养而言,随着区域内交通便捷程度提高,人口流动性增强,促使抱养信息的空间扩散速度加快,更多的家庭通过交通流、人口流获取抱养信息进行民间抱养。交通便捷程度对拐卖犯罪与民间抱养的影响作用时期不同,主要影响拐卖的快速下降期和抱养的加速上升期;在其余时期也有一定影响,虽然作用强度较弱,但也不容忽视。由于川渝地区交通网络的逐渐完善,人们的空间活动范围无限延伸,交通流和人流的双重不稳定性加剧了环境的复杂多变性,未来须高度重视区域交通密集区的治安管理水平与自然监控作用,预防拐卖犯罪与民间抱养发生。

(5)受教育水平。受教育水平反映居民的文化程度,是影响拐卖犯罪和民间抱养的重要社会因素。在拐卖犯罪的高峰期,犯罪人的受教育水平相对较低,学习到的科学文化知识少、自身素质偏低、法治观念缺失致其走上拐卖犯罪道路;受教育水平低的犯罪者其人力资本偏低,缺失一定的工作技能和法律意识,难以获得自身满意的工作,难以满足最基本的生存需求,迫于经济压力其更容易走上违法犯罪的道路(张森,2017);并且这一时期受教育水平相对较低,被拐儿童父母对孩子的监管存在较大缺陷,教育和监管力度不足,对拐卖的易给犯罪分子提供可乘之机。从抱养来看,家庭的生育意愿和偏好与父母的受教育程度相关,在儿童去向选择中,父母的文化程度将影响家庭的收入和决策的发生;且抱出地的贫困发生率较高,在经济贫困的地区抱出父母的受教育水平相对较低,对民间抱养合法性的了解不足而做出民间抱养的决策。随着川渝地区经济社会的发展,人们受教育水平不断提高,自身素质和技能不断提升,陈旧的社会观念不断转变,对法律的认识逐渐加强,儿童非正常迁移现象不断减少。

5 结论与讨论

5.1 结论

本文以儿童非正常迁移的高发区域——川渝地区作为研究区,综合运用文本分析、数理统计分析、空间分析等方法,揭示川渝地区儿童非正常迁移的时空分异和影响因素,主要得出以下结论:

(1)时间演变特征:从年际变化上看,拐卖犯罪与民间抱养的年际变化走势较为一致,整体呈现多个“波峰”型的波动变化态势;拐卖犯罪和民间抱养的年际变化分布呈倒“V”型和“M”型波动变化态势,其中1980-2002年为拐卖与抱养的主要高发期,拐卖犯罪与民间抱养的年际波动变化主要与国家相关政策、公安部打拐力度密切相关。从月份、周内、日变化上看,川渝地区拐卖与抱养的月份总体差异较小,拐卖主要发生在夏半年,抱养主要发生在冬半年;周六、周日是拐卖与抱养的高发日。整体上看,儿童非正常迁与地区的气候、节假日、寒暑假等密切相关。

(2)空间分异特征:川渝地区非正常迁移儿童的空间分布差异显著,主要集中分布在川渝的中东部地区,与川渝地区的人口分布相一致,其中重庆市的“首位”效应突出。县域尺度空间分布呈现显著的聚集特征,其空间分异呈现“高-高”、“高-低”、“低-高”、“低-低”聚集,不同时期的空间集聚特性不同。在空间流动路径上,流出川渝的路径较为分散,其中“川渝-河北”、“川渝-河南”是儿童非正常迁移的主要流出路径,形成一种空间流动的“路径依赖”,主要呈现“两源两汇”的特征;流入川渝的路径总体呈现“邻近流入”特征。

(3)主要影响因素:经济因素对川渝地区儿童非正常迁移时空分异的影响贯穿整个过程,且占主导作用;人口、社会因素是影响川渝地区儿童非正常迁移时空分异的间歇性因素,作用强度次之;自然因素对儿童非正常迁移时空分异的影响相对稳定,不同时段变化较小且作用强度较弱。具体而言,人口性别比、城乡收入差距、乡村从业率与城镇登记失业率、客运量、受教育水平是川渝地区儿童非正常迁移的主要影响因子。

5.2 讨论

儿童非正常迁移作为一种长期内客观存在、短期内较难避免的社会现象,是各种因素空间累计效应的结果。本文从地理学视角探究了川渝地区儿童非正常迁移的时空分异特征与影响因素,进而提出以下防控治理对策:(1)国家相关部门应该继续贯彻“零容忍”政策,持续加大打击力度,针对性的组织打拐行动;不断完善国家法律政策,并进一步完善收养制度,健全合法收养儿童渠道,尽量满足国内家庭合法收养的需求。(2)公安部门应不断完善儿童非正常迁移的防控治理网络,加强对成都市、重庆市等高发市域的监管,综合整治儿童非正常迁移的重点地区和交易市场,减少儿童非正常迁移发生。(3)依托国家对西部地区的政策支持,发展地区产业,统筹城乡发展,推进乡村振兴,提高当地的乡村就业率和受教育水平,增加农民收入,提高居民的生活水平,降低拐卖犯罪与民间抱养发生率。

此外,本文的研究数据来源于“宝贝回家”网站,由于网络条件与登记意愿的局限性,数据可能存在一定偏差;且由于部分数据的获取与量化表达存在一定难度,本文未将地方文化与政策制度等因素纳入时空分异的研究中,导致影响因子的选取可能存在偏颇。在未来的研究中,通过深度访谈和问卷调查等方法获取一手数据,矫正数据偏差,并精细解析地方文化、法律政策等对儿童非正常迁移的影响并对其进行量化分析,进一步验证儿童非正常迁移的核心影响因素;并将持续对被拐与被抱养儿童的生命轨迹及时空社会网络影响进行深入评估,考察其成功返乡之后的家庭与社会融入,提出后期人文关怀策略与路径等。