扩散、融合还是选择:流动如何影响女性初婚初育间隔?

——基于2017年全国生育状况抽样调查数据的实证分析

罗志华,贾志科,茅倬彦

(1 华东师范大学 社会发展学院,上海 200241;2 河北大学 哲学与社会学学院,河北 保定 071002;3 首都经济贸易大学 劳动经济学院,北京 100070)

1 引言

中国的改革开放和计划生育在推动社会经济快速发展的同时,也催生了一场史无前例的人口大流动和生育大变迁。国家统计调查数据结果显示,我国流动人口规模从1982年的665万人增加到了2021年的3.85亿人(乔晓春,2019;王萍萍,2022),育龄妇女的总和生育率从1980年代的2.24下降到了2020年的1.3(林富德等,1991;国家统计局,2021)。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,加快农业转移人口市民化进程,放开放宽除个别超大城市外的落户限制,表明未来我国流动的深度和广度将进一步推进,迁徙中国形态得到进一步确认(程梦瑶、段成荣,2021)。伴随日益频繁的人口流动和逐步宽松的落户政策,虽然一些流动人口在流入城市获得户籍成为新市民,但面临的就业竞争压力更大,婚育推迟现象十分突出,不仅压缩了育龄妇女生育孩子的胎次时间,而且也抑制了生育水平。因此,探讨流动本身及其带来的深层次变化对育龄妇女初婚初育间隔的影响,不仅能从理论上深化流动与初婚初育间隔关系的认识,而且也对把握流动人口婚育变化趋势具有重要的现实意义。

作为反映生育行为的重要时间属性变量,初婚初育间隔问题已经引起了社会和学界的广泛关注。一些研究聚焦于我国育龄妇女初婚初育间隔的总体情况,发现20世纪90年代以来,女性初婚和初育等重要婚育事件的推迟,导致平均初婚初育间隔不断下降,并呈现出波动式扩大的趋势(郭维明,2003)。陈颐和叶文振基于厦门流动人口调查数据,发现女性流动人口的平均初婚初育间隔为1.5年(陈颐、叶文振,2009)。傅崇辉等人使用五普、六普数据,发现2010年育龄妇女的初婚初育间隔为3.72~3.88年,比2000年推迟了0.11~0.27年(傅崇辉等,2012)。另一些研究初步关注到了流动对初婚初育间隔的影响,研究表明人口迁移流动对初婚初育间隔具有延迟效应,流动人口比户籍人口的初婚初育间隔更长(杨雪、徐嘉树,2018),并且其初婚初育间隔内部也存在显著差异,夫妻双方流动比夫妻单方流动更有可能扩大婚育间隔(赵昕东、李翔,2018),流动过1次及以上的女性初婚初育间隔显著延长,初婚前流动通过影响初婚时间进而压缩初婚初育间隔(靳永爱等,2019)。

尽管上述经验研究有效地探讨了流动对初婚初育间隔的影响并初步分析了流动的内部差异特征对初婚初育间隔的作用机制,为本研究的开展提供了参考与借鉴。然而,由于流动对初婚初育间隔影响的多元性和复杂性,相关研究仍然存在以下几个方面的不足:第一,现有研究在讨论初婚初育间隔问题时,更多是把初婚初育间隔与一二孩生育间隔两个概念共同看作生育间隔的子维度,在解释迁移流动对初婚初育间隔的影响时多采用经验的的方式笼统解读流动因素对生育间隔的影响,这种概念操作化方式不仅忽略了低生育率下初婚初育间隔和一二孩生育间隔的细微差别,也很少注意到不同流动要素对初婚初育间隔和一二孩生育间隔影响的异质性,容易产生混淆结果甚至结论的风险。第二,现有研究的焦点主要放在流动本身特征如流动范围、流动时点、流动时长等对初婚初育间隔的影响,很少有研究关注到流动带来的深层次改变尤其是市民身份、生育观念等对初婚初育间隔的影响,这就导致我们对流动影响初婚初育间隔的认识和理解过多停留在流动外在特征的作用机制上,而忽略了流动内在本质特征对初婚初育间隔的影响效应。第三,虽然现有研究使用了中断假说、选择假说、融合假说、扩散假说和社会化假说等解释流动对初婚初育间隔的影响,但这些解释相对比较零散,没有纳入到完整的理论分析框架之中,导致不同研究对同一迁移流动特征与初婚初育间隔关系的解释逻辑不一致,相关假说的对比验证也出现偏差。

基于以往研究的不足,本研究主要关心和想要回答的问题是:在人口大流动和低生育率的背景下,流动女性初婚初育间隔的总体状况如何?具有不同流动特征的女性在初婚初育间隔上存在何种差异?女性的初婚初育间隔是如何受到流动因素的制约和影响的?从结构主义的视角来看,人口流动对初婚初育间隔的影响主要体现在两个层面:一种是流动本身带来的一些特征对初婚初育间隔的影响,如流动城市的发达与欠发达、流动距离的远近、流动时间的长短等在初婚初育间隔上的差异;另一种是伴随流动而发生的一些深层次变化对初婚初育间隔的作用,如在当地落户引起的身份地位变化、传统与现代生育观念的冲突与融合等对初婚初育间隔的制约。为了更好理解和把握人口流动对女性初婚初育间隔的影响机制,本研究将使用2017年全国生育状况抽样调查数据,分析人口流动特征及其深层次变化对女性初婚初育间隔的影响,以此加深对人口流动和低生育率背景下不同流动女性初婚初育间隔问题的认识与理解,更好把握未来人口婚育水平的变化及态势。

2 理论基础与研究假设

目前,国内外关于流动对生育意愿和行为影响机制的解释主要包括中断理论(disruption theory)、选择理论(selection theory)、适应或融合理论(adaptation or integration theory)、扩散理论(diffusion theory)和社会化理论(socialization theory),这些理论逻辑彼此承继而又各有侧重,基于不同角度解释了流动对生育意愿和行为的影响。从时间维度来看,社会化理论在上世纪五六十年代就被用以解释第一代移民与原居住地居民相似的生育行为(Goldberg,1959),其后被广泛应用于童年时期的成长环境、价值观及规范影响流动人口生育意愿和行为的分析(Stephen & Bean,1992;Kahn,1994;Milewski,2007);中断理论、选择理论、适应或融合理论自上世纪七八十年代开始被用来分析迁移流动对生育的影响(Massey & Mullan,1984;Hervitz,1985;Brockerhoff & Yang,1994;Kulu,2005;Wolf,2016);而扩散理论建立在适应或融合理论的基础之上,进入新世纪以来才得到了发展(Lindstrom & Saucedo,2002;Clifford,2009)。从研究视角来看,社会化理论主要关注流动迁移者的早期成长和生活经历,中断理论聚焦于流动导致的夫妻分离,选择理论主要是考虑迁移流动人口的特殊经历和独特特征,适应或融合理论强调流动目的地的社会经济状况和文化规范,扩散理论主要关注迁入地与迁出地的联系带来的影响(石人炳、熊波,2011)。总体而言,这五种理论既相互联系又相互区别,社会化理论和中断理论由于提出时间相对较早,其理论观点已在多项经验研究中得到了直接或间接的验证,但扩散理论、选择理论和融合理论由于概念操作化以及调查数据获取的困难只得到了部分验证或完全没有验证。基于本研究的研究目的,我们选取了扩散理论、适应理论和选择理论来建立本研究的理论分析框架。

2.1 扩散效应:迁移流动的时空界域突破

扩散理论认为,个人的生育态度和行为变化受到他们的社交网络和人际交往的影响( Matthys,2013),并且这种影响具有“社会扩散效应”或“内生反馈过程”,可以改变生育率下降的时间和速度(Casterline,2001)。在生育转变的早期阶段,由于当地方言沟通的障碍性、地域空间的低流动性以及社区经济活动对话机会的有限性(Rosero-Bixby & Casterline,1994),初婚初育间隔时间扩散的人际互动效应更多集中在本土区域内或相邻区域之间。伴随城市化进程的推进、人口迁移流动的加速和交通基础设施的发展(Watkins,1990),不仅生育孩子的经济成本和收益发生了变化,而且生育态度和行为传播的渠道也开始扩大,使得人们的初婚初育间隔突破了时间和空间的限制,流入地与流出地的初婚初育间隔呈现出相似或趋同的特征。

在生育态度和行为扩散的过程中,迁移流动的时间和地理空间共同引发了初婚初育间隔的差异性变化。从迁移流动的时间维度来看,流动时点的选择和流动持续时间的长度会强化流入地的生育文化对流动人口的影响,使得他们主动或被动地调整初婚初育间隔的时间(Montgomery & Casterline,1993),初婚初育间隔内流动对生育间隔有直接的延长作用(靳永爱等,2019);就迁移流动的地理空间维度而言,一个地理区域(流入地)往往会对另一个地理区域(流出地)产生溢出影响的空间效应(Rosero-Bixby & Casterline,1993),流动范围的广度如流动距离的远近、流动地域的跨度大小等会显著影响初婚初育间隔,流动的距离越远、流动地域的跨度越大,其初婚初育间隔就会越长。据此,我们提出如下的两组研究假设:

假设1:流动时间对女性初婚初育间隔的影响存在“扩散效应”。

假设1.1:相对于未流动的女性,初婚前流动或初婚初育间隔内流动的女性初婚初育间隔显著延长。

假设1.2:流动持续时间会显著延长女性的初婚初育间隔。

假设2:流动空间对女性初婚初育间隔的影响存在“扩散效应”。

假设2.1:相对于流入一线城市的女性,流入新一线城市、省会城市和其他城市女性的初婚初育间隔时间更短。

假设2.2:相对于未发生流动的女性,省内流动或跨省流动女性的初婚初育间隔更长。

2.2 融合效应:迁移流动的经济文化趋同

融合理论主要是基于经济和文化变迁的角度,揭示流动经济特质及文化规范与初婚初育间隔的关系。从经济理论的角度来看,适应或融合的过程内在地包含生育孩子的成本计算,迁入地区工资收入和育儿成本的差异,以及教育和就业机会的不同,改变了生育孩子的市场价格和机会成本(Barro & Becke,1989),进而改变了流动人口关于初婚初育间隔时间的选择;而从社会学的角度来看,初婚初育间隔是由当前居住环境中存在的社会和文化规范决定的(Caldwell,1982),流入地的社会文化规范会改变流动人口的初婚初育间隔,并且这种改变还会逐渐超过其流出地原生生育文化规范的影响。

流动带来的身份特征变化是影响流动人口初婚初育间隔最重要的风险因素,因为流动身份不仅是地区社会经济实力和个人社会经济地位的综合体现,而且本身就内含流动人口向户籍人口生育行为融合的过程。Aprita等人的研究发现,城到村的流动者或村到城的流动人口是一个低生育率群体,其初婚初育间隔具有与迁移地本地人相似的特征(Aprita et al.,2002)。在中国城乡二元结构和户籍制度的影响下,无论是土生土长的“城里人”或“乡下人”,还是从农村迁移到城市的“新居民”抑或城市迁移到农村的“新村民”,都会或多或少受到当地初婚初育间隔文化规范的影响。根据融合理论的逻辑,相对于一直生活在农村的“老农民”而言,长期生活在城市的“老市民”本身的初婚初育间隔就更长;当一些“老市民”迁入农村成为“新村民”,其生育观念和行为在一段时间内仍会遵循原居住地的模式,即保持较长的初婚初育间隔;而当一些“老农民”迁入城市成为“新居民”后,城市先进的生育文化规范相对更容易影响到这些“新居民”人群的生育模式,使他们主动或被动地延长初婚初育间隔。据此,我们提出如下的一组研究假设:

假设3:流动身份对女性初婚初育间隔的影响存在“融合效应”。相对于“老农民”而言,“老市民”、“新居民”、“新村民”的初婚初育间隔更长。

生育偏好是影响流动人口初婚初育间隔的又一个重要风险因素,也是流动人口融入当地在文化层面最直接的体现。在由农村流入城市、由欠发达地区流入发达地区的过程中,伴随流入时间的延长,流动人口逐渐适应了当地户籍人口的生活方式,往往会主动调整自身的生育观念和行为,以直接或间接的方式融入流入区的生育文化规范,从而形成与当地人类似的生育观念及行为。对于流动人口来说,选择发达地区或一线城市的生活模式,就意味着必须转变以往固有的生育文化模式,接受晚婚晚育的生育价值规范,并主动扩大初次结婚和初次生育的间隔。从数量维度来看,流动女性打算生育的子女数量越多,则初婚初育间隔就会越短;从性别偏好来看,流动人口不仅具有明显的“男孩偏好”(廖庆忠等,2012;杨凡等,2016),而且存在“儿女双全”的想法(李荣彬,2017),这些性别偏好可能会导致流动女性保持多生意愿,进而缩短初婚初育间隔。据此,我们提出如下的一组研究假设:

假设4:生育偏好对女性初婚初育间隔的影响存在“融合效应”。

假设4.1:打算生育子女数量对女性初婚初育间隔具有缩短作用。

假设4.2:打算生育子女性别偏好对女性初婚初育间隔具有缩短作用。

2.3 选择效应:迁移流动的发展机会博弈

选择理论认为,迁移流动者的生育水平低于迁出地妇女的生育水平,是由于特殊群体的个人特征所决定的(Michielin,2004)。也就是说,流动人口倾向于根据个人特征(如教育水平、结婚年龄和就业)进行生育行为的理性选择(Hervitz,1985)。与未发生流动的户籍人口相比,流动人口的生育行为差异并非是由于流动经历造成的,而更有可能是他们自主选择的结果。流动人口作为一个选择性群体,他们的生育偏好与原籍人口不同,当从一种社会环境迁移到另一种社会环境时,往往会表现出与迁入地人群相似的生育偏好(Kulu,2006)。Lindstrom和Saucedo的研究表明,在流动的策略选择上,流动人群会充分考虑在不同地点维持家庭成本的高低,以寻求更多可用替代方案(Lindstrom & Saucedo,2002),进而调整自己的生育偏好与行为。

假设5:教育水平对流动女性初婚初育间隔的影响具有“选择效应”。教育水平越高,初婚初育间隔越长。

综上可以看出,扩散理论、融合理论和选择理论并不是相互割裂、相互排斥的部分,而是一个内在逻辑高度相关的整体(Goldstein et al.,1984)。扩散理论基于流动的时间和空间维度考虑流动自身特征对初婚初育间隔的影响,侧重分析个人在流入地与流出地中的结构性关系;融合理论试图从文化的角度找到流动对初婚初育间隔影响的解释机制,形成了初婚初育间隔的经济和文化解释进路;选择理论则主要是从个体或家庭的经济社会特征入手分析流动对初婚初育间隔的影响,实际上蕴含着交换理论成本与收益的解释逻辑。评估流动对初婚初育间隔的影响效应时,扩散理论和选择理论可以很好的解释流动本身特征对初婚初育间隔的直接影响,而融合理论则能回答流动导致的深层次变化如何影响初婚初育间隔的问题。因此,在本研究中,我们以扩散理论和融合理论为基础建立分析框架,同时兼顾选择性因素特别是教育水平对初婚初育间隔的影响,以此更好把握流动与初婚初育间隔的内在关系。

3 研究设计

3.1 数据来源

本研究的调查数据来源于国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)组织实施的“2017年全国生育状况抽样调查”。该调查采用分层、三阶段、与规模成比例的概率抽样方法,对2017年7月1日零时现住中国大陆31个省(区、市)和新疆生产建设兵团范围内的15~60岁的中国籍女性人口进行了调查,最终获取样本规模约25万人(庄亚儿等,2018)。在分析初婚初育间隔时,将样本限定在18~35岁的初婚(剔除再婚、未婚同居、离婚同居和丧偶同居个案)初育(活产的第一个男孩或女孩,并剔除死产死胎、自然流产、人工流产等情况的个案)青年群体,同时剔除因变量和关键自变量中存在缺失值、无回答或回答不符合逻辑推论等情况的个案,最终选取了其中的37233位被调查者构成了本研究分析使用的样本。

3.2 变量说明

3.2.1 因变量

本研究的因变量为初婚初育间隔。初婚初育间隔主要包含何时初次结婚以及何时生育第一个孩子的问题,其时间通常以年或月测量。一般来说,初次生育行为往往发生在初次婚姻行为之后,因此在本研究中,初婚初育间隔通过初次生育时间减去初次结婚时间计算所得(以月为单位)。

3.2.2 主要自变量

由于本研究主要关注的是流动本身的特征及其带来的深层次变化对女性初婚初育间隔的影响,因此主要的自变量包括以下几个部分:

(1)流动时间。流动时间主要关注女性何时从原住地流出以及流出了多长时间,其中流动时点主要包括“未流动”、“初婚前流动”和“初婚初育间隔内流动”三个类别,根据初婚、初育和流动三项事件发生的不同顺序进行确定;流动时长根据末次流动时间和初次流动时间计算得到一个连续性变量。

Some bronze dripping works are landscapes, dreamy as former Chinese silk paintings. They are a contemporary impression fed by the old Chinese masters. Sometimes he makes even labyrinth compositions with these elements.

(2)流动空间。流动空间主要指的是女性流动的范围大小,包括流入城市的层次高低以及流入地与流出地的距离远近。其中,流入城市在分析时被处理为“一线城市”、“新一线城市”、“省会城市”和“其他城市”,以“一线城市”为参照;流动距离包括“未流动”、“省内流动”和“跨省流动”,以“未流动”为参照。

(3)流动身份。流动带来的身份特征变化主要是通过居住地(城市或农村)和户口性质(包括农业、非农业、现统一登记为居民,之前为农业、现统一登记为居民,之前为非农业)进行组合判定,划分为“村进城”(城市+农业)、“老市民”(城市+非农业)、“老农民”(农村+农业)、“城到村”(农村+非农业)、“村改居的新市民”(城市+现统一登记为居民,之前为农业)、“村改居的老市民”(城市+现统一登记为居民,之前为非农业)、“村改居的老农民”(农村+现统一登记为居民,之前为农业)、“村改居的新农民”(农村+现统一登记为居民,之前为非农业)8个类别。在实际分析过程中,将“老市民”和“村改居的老市民”合并为“老市民”、将“老农民”和“村改居的老农民”合并为“老农民”、将“村进城”和“村改居的新市民”合并为“新居民”,将“城到村”和“村改居的新农民”合并为“新村民”4个类别,以“老农民”为参照。

(4)生育偏好。流动可能会引起女性生育意愿或生育行为发生变化,是流动对初婚初育间隔深层影响的主要表现之一。在本研究中,我们从生育意愿的数量维度和性别偏好维度进一步考察了流动带来的生育意愿变化如何影响女性的初婚初育间隔。其中,数量维度和性别维度均采用更接近现实的打算生育子女数和打算生育子女性别偏好进行测量,打算生育子女数为连续变量,打算子女性别偏好通过“您打算生育几个男孩,几个女孩”处理为三分类变量,若男孩数量多于女孩数量,则为“男孩偏好”;若男孩数量等于女孩数量,则为“无偏好”;若男孩偏好少于女孩数量,则为“女孩偏好”。以“无偏好”为参照项。

(5)教育水平。教育水平是一个“小学及以下”、“初中”、“高中或中专”和“大专及以上”的四分类变量,以“小学及以下”为参照项。

3.2.3 控制变量

(1)年龄。通过调查时点减去被调查者的出生时点所得,为连续变量。

(2)年龄平方。根据年龄平方计算所得,为连续变量。

(3)初婚年龄。指初次结婚的年龄,为连续变量。

(4)民族。包括“汉族”和“少数民族”两个类别,以“少数民族”为参照。

(5)收入对数。将收入取对数,为连续变量。

(6)夫妇类型。在实际调查中,通过询问被访者“您有几个兄弟、几个姐妹”和“您配偶/同居对象有几个兄弟、几个姐妹”来测量夫妇类型。如果夫妻双方均无兄弟姐妹,则为“双独夫妇”;如果夫妻双方只有一方有兄弟姐妹,则为“单独夫妇”;如果夫妻双方均有兄弟姐妹,则为“双非夫妇”。以“单独夫妇”为参照。

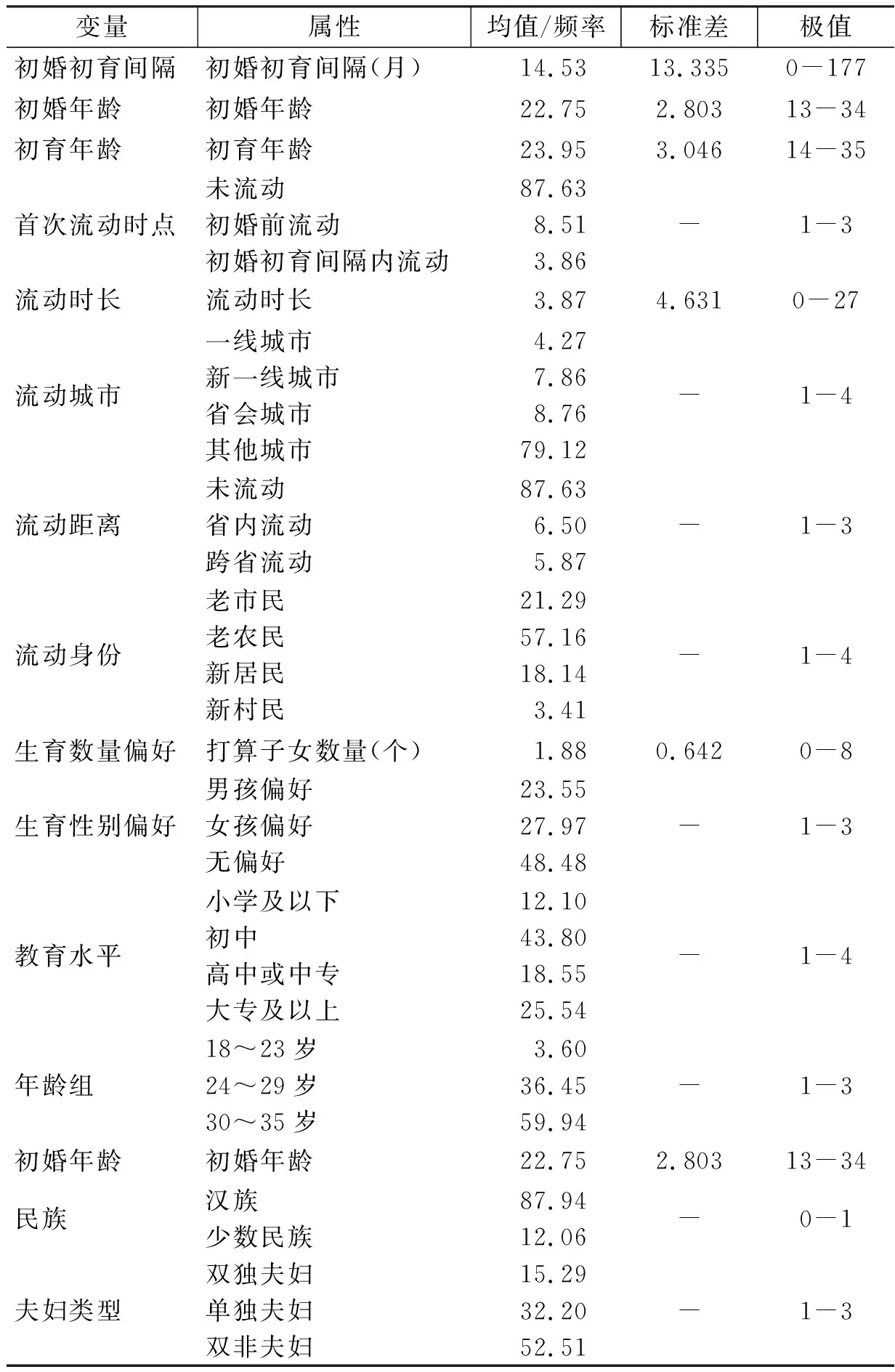

表1 主要变量的描述性统计结果(N=37233)

3.3 分析方法及策略

为了全面了解和把握流动女性初婚初育间隔的基本情况及其差异表现,本研究主要采用描述统计方法和回归统计分析方法对流动的初婚初育间隔进行比较。首先,使用方差分析和多重比较、Kaplan Meier生存函数法描述流动女性初婚年龄、初育年龄和初婚初育间隔的基本状况及其差异;其次,使用半参数 Cox 回归模型考察流动特征及相关变量对女性初婚初育间隔的影响,之所以选用半参数 Cox 回归模型,主要是基于两点考虑:一方面,半参数 Cox 回归模型能对删截和截平数据在历险时间分布未知的情况下进行处理,估计结果更加稳健;另一方面,初婚初育间隔涉及初次结婚和初次婚育两个事件,初次结婚意味着生育风险的开始,而初次生育则标志着生育风险的结束(将初育事件的发生认定为“失败”),因而分析初婚初育间隔时选用半参数Cox回归模型能够准确观察到累积生存概率伴随时间而发生的变化,进而得出更加准确的因果推论。

4 结果与分析

4.1 女性初婚初育间隔的描述统计结果

4.1.1 基于方差分析的女性初婚年龄、初育年龄和初婚初育间隔差异

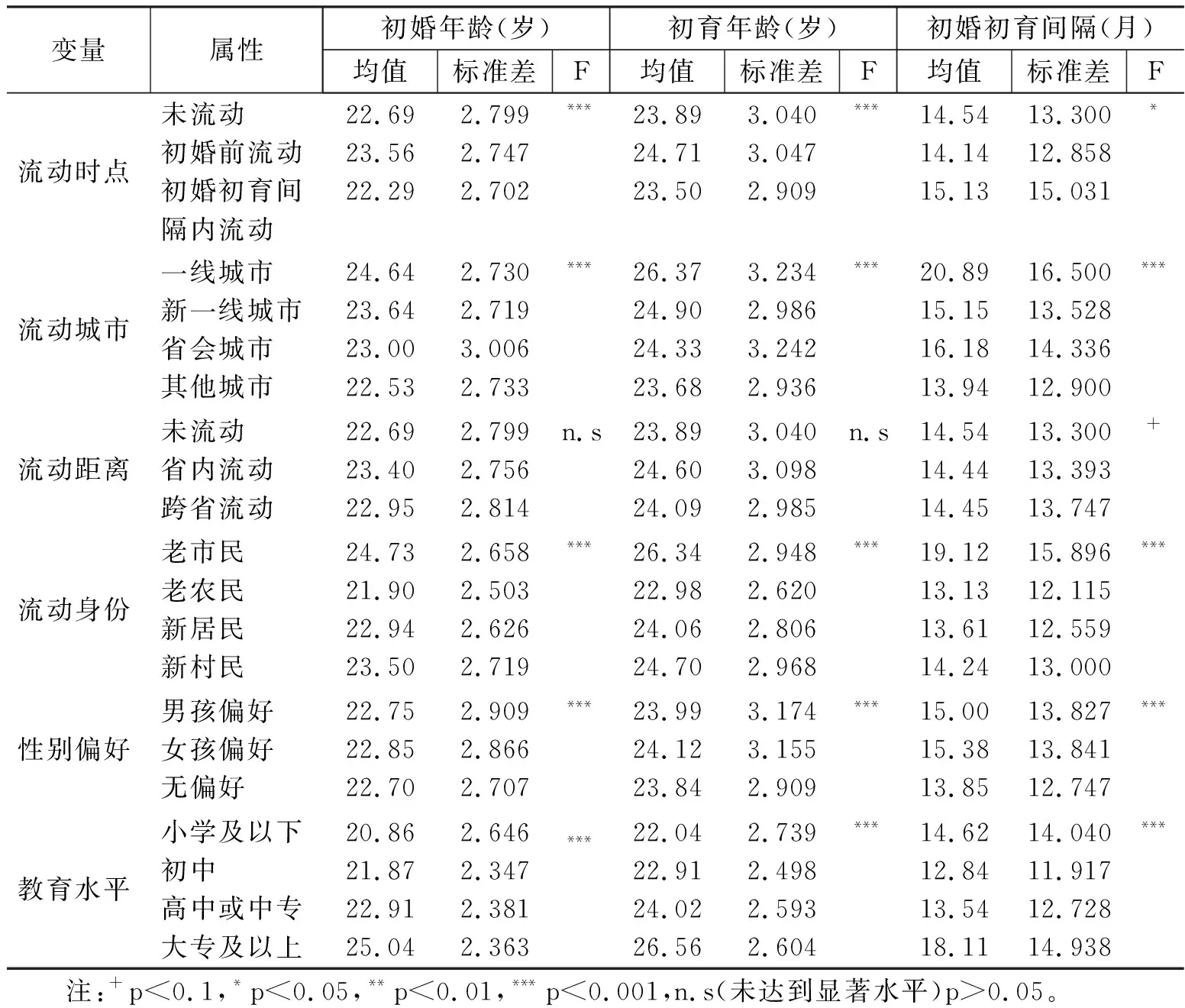

表2报告的是不同流动特征女性在初婚年龄、初育年龄和初婚初育间隔上的差异。结果表明,流动时点、流动城市、流动距离、流动身份、生育性别偏好、受教育程度与女性初婚年龄、初育年龄和初婚初育间隔均存在统计学上的显著性差异。从流动时点来看,初婚前流动女性的初婚年龄(23.56岁)和初育年龄(24.71岁)均要高于未流动或初婚初育间隔内流动的女性,而在初婚初育间隔内流动女性的初婚初育间隔(15.13月)则略高于未流动或初婚前流动女性的初婚初育间隔。从流动城市来看,流入一线城市女性的初婚年龄(24.64岁)、初育年龄(26.37岁)和初婚初育间隔(20.89月)均要高于新一线城市、省会城市和其他城市的女性,尤其是流入一线城市与流入其他城市两个组别的女性在初婚年龄和初育年龄上均相差在两岁以上,初婚初育间隔相差近7个月左右。从流动距离来看,女性的初婚年龄和初育年龄均不存在流动距离上的显著差异,而初婚初育间隔仅在0.1的置信水平上存在差异,表现为省内流动女性的平均初婚初育间隔(14.44月)与跨省流动女性的平均初婚初育间隔较为接近(14.45月),但二者均略低于未流动女性的平均初婚初育间隔(14.54月)。

表2 主要变量与女性初婚年龄、初育年龄和初婚初育间隔的方差分析

在流动身份方面,老市民的初婚年龄(24.73岁)、初育年龄(26.34岁)和初婚初育间隔(19.12月)均要高于老农民、新居民和新村民,说明长期生活在城市的老市民更有可能发生晚婚晚育和延长初婚初育间隔的行为。在性别偏好方面,有男孩偏好女性的初婚年龄(22.75岁)高于无偏好女性的初婚年龄(22.70岁),但低于有女孩偏好女性的初婚年龄(22.85岁);有男孩偏好女性的初育年龄(23.99岁)高于无偏好女性的初育年龄(23.84岁),但低于有女孩偏好女性的初育年龄(24.12岁);有男孩偏好女性的初婚初育间隔(15.00月)高于无偏好女性的初婚初育间隔(13.85月),但低于有女孩偏好女性的初婚初育间隔(15.38月)。在教育水平方面,大专及以上女性的初婚年龄和初育年龄分别为25.04岁和26.56岁,远高于教育水平在小学及以下、初中、高中或中专学历的女性;大专及以上女性的初婚初育间隔为18.11个月,也远高于小学及以下、初中、高中或中专学历女性的初婚初育间隔,分别相差3.49、5.27和4.57个月。由此可以看出,高学历女性的初次结婚和生育时间均较晚,初婚初育的间隔较长;而相对较低学历尤其是初中及以下学历的女性初次结婚和生育的时间都较早,因而初婚初育间隔的时间可能更短。

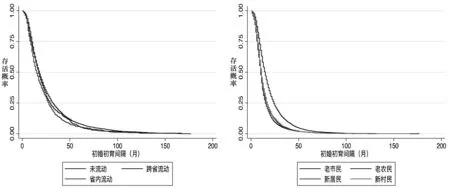

4.1.2 流动与女性初婚初育间隔的Kaplan-Meier生存曲线

图1至图2的生存曲线考虑了未删截样本,以展示具有不同流动特征女性群体未来随时间变化的“存活”比例(即没有发生初育事件)。可以看出,初婚前流动的女性在任何时间点上的存活概率都要低于未流动或初婚初育间隔内流动的女性,表明初婚前流动会影响女性的初婚初育间隔;一线城市女性在任何时间点上的存活率都要高于新一线城市、省会城市和其他城市的女性,新一线城市和省会城市女性的生存曲线基本接近,其他城市的女性在任意时间点上的存活率均为最低,表明流入一线城市可能会对初婚初育间隔产生延迟作用。

图2是分流动距离和流动身份的女性初婚初育间隔 Kaplan-Meier 生存曲线。可以发现,未流动、省内流动和跨省流动女性在发生初育风险前几个月的初婚初育间隔的生存曲线基本重合;而到25个月以后,省内流动女性的存活概率快速下降,并低于未流动和跨省流动女性;到100个月左右,女性的存活率基本降为0。由此可见,不同流动距离对女性初婚初育间隔的影响具有相似性,并且这种流动距离的影响也反映了流动女性内部初婚初育间隔的复杂性。从流动身份来看,伴随时间变化,老农民、新居民和新村民的初婚初育间隔呈现出相似的特征,并且与老市民的初婚初育间隔差异较大。具体来看,流动身份为老市民的女性在任何时间点上的存活概率都要高于流动身份是老农民、新居民和新村民的女性;随着时间的推移,流动身份为老农民的女性在存活概率上逐渐低于女性老市民、新居民和新村民,并且此后保持着最低的存活率。说明老市民的流动身份可能对女性初婚初育间隔具有扩大效应,而其他流动身份特别是老农民可能会缩短女性的初婚初育间隔。

图2 分流动距离(左)和流动身份(右)的初婚初育间隔 Kaplan-Meier 生存曲线

4.2 女性初婚初育间隔的决定因素

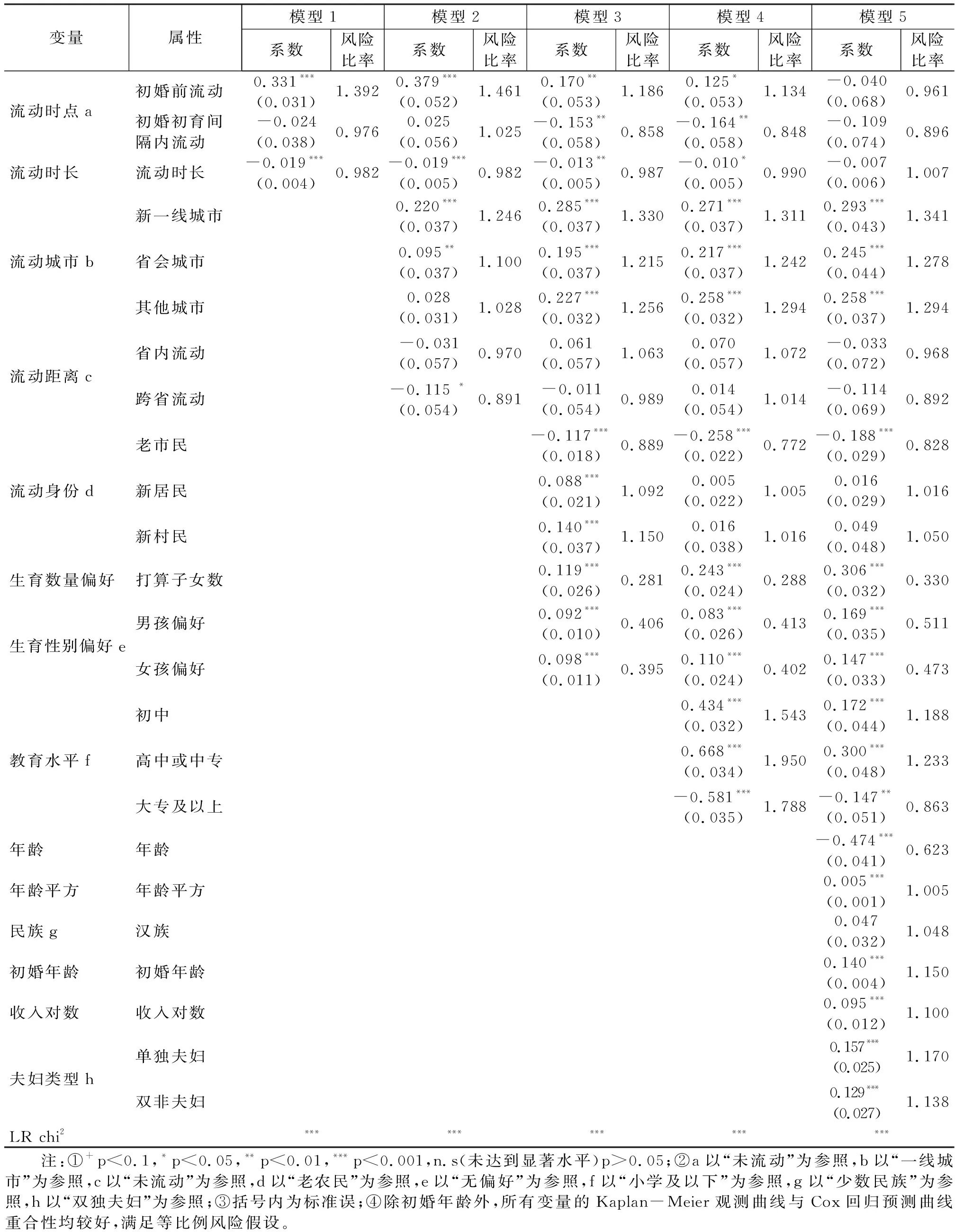

表3报告的是女性初婚初育间隔的Cox 比例风险模型结果。模型1纳入的是流动的时间变量,即流动时点和流动时长。可以看出,在0.001的置信水平下,流动时点对女性初婚初育间隔具有显著影响,初婚前流动女性的初婚初育间隔显著低于未流动的女性,假设1.1得到验证;在0.001的置信水平下,流动时长也会显著影响女性的初婚初育间隔,女性在外流动的时长越长,则其初婚初育间隔也就越长,假设1.2得到验证。

表3 初婚初育间隔的Cox比例风险模型

模型2 在模型1的基础上加入流动的空间变量:流动城市和流动距离。结果表明,流动时点和流动时长对女性初婚初育间隔的影响依旧显著,并且影响系数几乎没有变化。流动城市对女性初婚初育间隔具有显著影响,相对于一线城市的女性来说,在0.001的置信水平下,新一线城市女性的初婚初育间隔更短;在0.01的置信水平下,省会城市女性的初婚初育间隔比一线城市女性更短。由此,假设2.1得到了验证。流动距离对女性初婚初育间隔的影响主要表现在跨省流动的女性初婚初育间隔长于未流动的女性,而省内流动则不会影响女性的初婚初育间隔,假设2.2只得到了部分验证。

模型3在模型2的基础上纳入流动带来的深层次影响变量,即流动身份和生育偏好。可以发现,流动时点、流动时长、流动城市对女性初婚初育间隔的影响依旧显著,但流动距离对女性初婚初育间隔不再具有显著影响。从流动身份来看,在0.001的置信水平下,老市民比老农民的初婚初育间隔更长,而新居民、新村民的初婚初育间隔则比老农民短,假设3得到验证。就生育偏好而言,打算生育的子女数量越多,初婚初育间隔往往越短;有男孩偏好或女孩偏好明显比无偏好女性的初婚初育间隔更短,假设4.1和4.2均得到了验证。

模型4在模型3的基础上纳入教育水平,进一步考察人力资本对女性初婚初育间隔的“选择效应”。结果表明,流动时点、流动时长、流动城市、生育偏好对女性初婚初育间隔的影响系数仍保持显著,但流动身份中仅有老市民身份对女性初婚初育间隔的延迟作用依旧明显。在0.001的置信水平下,相对于小学及以下学历的女性而言,拥有大专及以上学历的女性更有可能扩大初婚初育间隔时间,但初中、高中或中专学历的女性更有可能缩短初婚初育间隔时间。由此可见,高人力资本会明显缩短女性的初婚初育间隔,假设5只得到了部分验证。

模型5在模型4的基础上加入年龄、民族、初婚年龄、收入对数和夫妇类型等控制变量。结果显示,年龄、初婚年龄、收入对数和夫妇类型均对女性初婚初育间隔具有显著影响。具体来看,在0.001的置信水平上,年龄越小,初婚初育间隔也就越长;初婚年龄越大,婚姻推迟对初婚初育间隔的压缩效应就越明显,初婚初育间隔也就越短;收入越多的女性其初婚初育间隔越短;此外,夫妇类型也会对女性的初婚初育间隔产生显著影响,单独夫妇和双非夫妇的初婚初育间隔均比双独夫妇更短,表明夫妇间的“非独生属性”可能会减小初婚初育间隔。

5 结论与讨论

本研究利用国家卫健委2017年的全国生育状况抽样调查数据,通过方差分析和多重比较、Kaplan-Meier生存曲线和半参数 Cox 回归分析方法,探讨了流动与女性的初婚初育间隔差异及其影响效应,主要有如下几点研究发现:

第一,迁移流动的时间和地理空间对女性初婚初育间隔的差异具有显著影响。其中,初婚前流动女性的初婚初育间隔显著低于未流动的女性,并且女性在外流动的时长越长,则其初婚初育间隔也就越长,这说明女性早期的流动时间选择将会决定其初婚初育间隔的长短。流动城市和流动距离对女性的初婚初育间隔也具有明显的影响,流入新一线城市、省会城市和其他城市女性的初婚初育间隔时间比流入一线城市的女性更短,跨省流动的女性初婚初育间隔也要长于未流动的女性,这是由于流入一线城市和跨省流动的女性面临的工作和生活压力较大,并且受到晚婚晚育观念的影响更深,从而导致她们推迟了初婚年龄和初育年龄,其初婚初育间隔也随之变长。由此可见,流动对女性初婚初育间隔产生的“扩散效应”是存在的,并且主要受到流动时点、流动时长、流动城市和流动距离等的影响。

第二,流动带来的深层次变化如流动身份和生育偏好也会影响女性的初婚初育间隔。从流动身份来看,与老农民相比,长期生活在城市的老市民会延长初婚初育间隔,流入城市的新居民和流入农村的新村民则表现出对缩短初婚初育间隔的青睐,这是因为新居民保持了原住地较短的初婚初育间隔模式,新村民则明显受到了流入地婚育文化规范的影响,并且有了更多闲余来生育孩子,从而缩短了初婚初育间隔。从生育偏好来看,打算生育的子女数量对初婚初育间隔有直接的缩减作用,有男孩偏好或女孩偏好明显比无偏好女性的初婚初育间隔更短,这可能是女性为了履行生儿育女的责任或满足“儿女双全”的愿望选择尽早婚育所导致。当然,由于流动带来的深层次影响十分复杂,女性的流动身份及生育偏好在流动前后有什么样的变化以及这种变化又是如何作用于初婚初育间隔,追踪研究提供了检验这种作用机制的理想方案,不过遗憾的是,全国生育状况抽样调查并不是追踪调查数据,因而本研究很难在数据上识别初婚初育间隔的变化究竟是在哪种机制作用下发生的。总之,尽管流动身份和生育偏好对女性初婚初育间隔的影响存在“融合效应”,但这种效应的大小还有待今后使用追踪数据做出进一步的验证。

第三,基于教育水平的人力资本对女性初婚初育间隔的影响存在部分“选择效应”。相对于小学及以下学历的女性而言,拥有大专及以上学历的女性更有可能扩大初婚初育间隔时间,但初中、高中或中专学历的女性更有可能缩短初婚初育间隔时间。究其原因,扩大初婚初育间隔恰恰是女性为获取高学历做出的“必要牺牲”,高教育水平本身对结婚和生育时间的推迟效应及其与女性个体的低生育意愿和行为间的混合效应共同导致了女性初婚初育间隔在高低学历上的两极表现。由此也可以看出,教育对女性初婚初育间隔影响的“选择效应”并不是一种简单的线性关系,而是具有内部的异质性。

总之,流动影响女性初婚初育间隔的“扩散效应”、“融合效应”以及“选择效应”并非单独存在,而更有可能是一个共同发挥作用的整体。正是流动的“扩散效应”和“选择效应”,使得女性不仅在时间和地理空间上突破了婚育文化规范的时空界限,而且还因为人力资本在流入地有了更好的发展选择;正是对婚育文化规范时空界限的突破和流入地发展机会的竞争博弈,使得女性在流入地与当地居民的生育观念和生育文化规范拥有了更多“接纳”与“融合”的可能。这些研究发现对我们至少有两个方面的启示:一是关于流动与女性初婚初育间隔关系的研究不仅仅要看到流动结果如流动的时间、地点等对初婚初育间隔的影响,还要关注流动过程中一些深层次特征如身份变更、生育偏好变化对初婚初育间隔的影响;二是流动对女性初婚初育间隔的影响是一个复杂的连续过程,相关部门在制定相应的干预政策时,需要更多关注到流动人口与户籍人口配套公共服务政策的对等性,以及流动人口婚育行为模式的特殊性,充分发挥各项公共政策的联动效应。

当然,由于受到调查资料、样本规模、抽样方法和统计分析技术等各方面因素的限制,本研究也存在一定的局限。由于调查数据没有采集流动人口在流入地前的生育偏好,我们无法观察到被访者在流动前后生育偏好的变化,也很难区分被访者当下的生育偏好究竟是流动以前还是流动以后的,不过根据研究结果,生育偏好对流动女性初婚初育间隔的“融合效应”确实存在。同时,由于使用的调查数据是横向调查数据,我们无法进一步验证流动对女性初婚初育间隔影响的“扩散效应”、“融合效应”和“选择效应”是否会伴随时间的推进而发生变化。此外,尽管生存分析在动态变化中考察自变量和因变量的关系具有独特优势,但由于调查数据的删截特征具有复杂性,因而在研究结论的使用和推论上仍应小心谨慎。总之,如何区分女性在流动前后生育偏好的转变、如何识别流动对女性初婚初育间隔影响效应的变化、如何选用更加科学合理的分析方法探讨女性初婚初育间隔问题等,还有待于未来相关研究进一步的探索与分析。