高等教育对女性生育水平的影响机制研究

周晓蒙,裴星童

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110136)

1 引言

尽管我国生育政策一再放开,但结果却收效甚微。育龄人群生育意愿低与生育行为不积极普遍存在,对于具有高等教育学历的女性群体尤为明显。现有文献主要从经济发展(周长洪,2015)、社会保障(王天宇和彭晓博,2015)、人口流动与城镇化(梁同贵,2017;侯慧丽,2017)、社会性别角色与婚育观念(陈秀红,2017;陈佳鞠、翟振武,2016)等宏观视角,以及家庭经济收入(李子联,2016;靳永爱等,2015)、生育成本(杨华磊、胡浩钰,2019;靳永爱等,2016)、劳动参与(顾和军、吕林杰,2015)、代际传递(曹立斌、石智雷,2017)等微观视角来阐述这种现象。

而教育作为影响个体生育行为的重要因素在国内外的研究中受到较多关注,默丁(Murtin)等(2013)通过GMM估计发现小学教育对生育率有显著负向影响;斯波劳雷和瓦齐亚格(Spolaore and Wacziarg)等(2019)在研究1830-1970年欧洲生育率下降中高等教育发挥了决定性因素;戈尔丁(Goldin,2016)和黄格(Hwang,2016)指出经济增长和传统性别观念转变不协调是造成亚洲发达国家高学历女性生育率低的主要原因。福特等(Fort et al.,2016)利用英国和欧洲大陆在1936-1975年实施的义务教育改革来研究教育和生育率之间的关系。结果发现在英国教育与生育率之间存在负相关关系,而在欧洲大陆这一结果确没有得到证实。

国内的研究文献普遍得出教育对生育的影响是负向的,如张抗私和谷晶双(2020)、周晓蒙(2018)、田立法等(2017)、王良健等(2015)、侯佳伟等(2014)。最近也有研究发现教育与生育意愿存在正相关,如梁土坤(2018)指出受教育水平提高会显著提高流动人口的生育意愿,赵梦晗(2019)发现受教育程度较高的女性以及夫妻双方受教育程度都较高的家庭二孩生育意愿更强烈;而张樨樨和崔玉倩(2020)的研究表明,尽管受教育程度对女性的二孩生育意愿具有显著的正向影响,但其也会阻碍女性生育意愿的转化。

鲜有文献探讨为什么接受教育会使生育数量减少,仅刘章生等(2018)论证教育主要通过“收入-成本”和“文化-认知”两条渠道对作用于二孩生育意愿,并使用CGSS(2013)数据证明后者是二孩生育意愿下降主要原因;杨振宇和张程(2018)将偏好效应和机会成本效应纳入效用函数模型,阐述教育对婚育的影响机制,并利用第二轮中国综合社会调查数据证明教育将显著延长个体初婚等待时间,同时降低生育数量。由此可见,当前文献缺乏关于教育(尤其是高等教育)对女性生育水平的影响机制研究,也鲜见于衡量影响路径的贡献度。那么,接受高等教育的女性究竟是出于主观意愿的不想生?还是迫于生育成本太高而不能生?抑或二者兼而有之?在少子老龄化以及劳动力供给短缺背景下,研究教育是以何种机制和途径影响女性的生育水平,以及哪种机制发挥更大作用,有助于更好地安排生育政策和社会制度,具有重大现实意义。

对此,本文利用2012-2017年中国综合社会调查(CGSS)四次调研数据,实证研究教育对生育的影响机制。主要从以下几方面进行拓展:一是从理论上阐述教育对生育水平的影响机制和作用途径;二是从整体、区域、户籍类型和工作性质四个维度实证检验教育对生育水平的异质性影响;三是采用中介效应模型实证检验了教育对生育水平的影响路径,测算并分析比较各类影响路径中介效应的大小。研究目的在于剖析具有高等教育学历的女性生育水平低的成因,从而为相关政策和制度的制定提供数理依据。

2 理论机制与研究假设

2.1 高等教育对生育水平的直接影响

首先,女性接受高等教育会增加其择偶匹配难度。在传统择偶观念中,女性倾向于选择与更加优秀的男性结婚,在婚姻市场中,高学历女性往往选择与不低于自己学历水平的男性相匹配(沈新凤,2011)。然而,教育水平越高的群体人口规模越小,这就使得高学历女性择偶的范围愈加缩小,因而,具有高等教育学历的女性在婚姻市场中搜寻时间更长、匹配难度也更大。

其次,接受高等教育会挤占择偶和生育时间(Black et al.,2008)。根据中国的学制状况,个体完成高等教育通常是在法定婚龄年龄之后。为了完成学业,接受高等教育的女性在读期间通常不会在婚姻市场上投入与未接受高等教育者相同的时间和精力,她们会推迟婚育年龄(宋健、范文婷,2017),故与同龄人相比,具有高等教育学历的女性生育时间更迟。而囿于先天的身体和生理因素,女性存在着最佳生育年龄(一般认为是在23-30周岁),年龄越大生育的困难和风险也越大,因此,为了自身和子女的身心健康,具有高等教育学历的女性往往会在毕业后选择尽快生育。是故,本文推断,随着年龄的增长,其与初、中学历层次的生育水平差异会有所减少。也就是说,高等教育对女性生育水平的影响将随其年龄的增长而有所减弱。

综上,本文提出研究假设1和2。

假设1:女性接受高等教育能够直接抑制其生育水平。

假设2:高等教育与中等及以下学历的女性相比,生育水平的差异会随着年龄的增长而减少。

2.2 高等教育对生育水平的间接影响

高等教育除了直接对生育水平发挥抑制作用,还通过提高机会成本和促进性别认同观念现代化的途径对生育水平产生负效应。

2.2.1 机会成本效应

高等教育能够提高人力资本水平,在劳动力市场中,接受高等教育的女性由于具备较好的文化素质和专业技能更有可能获得较好的工作机会和较高的劳动报酬。而生育和抚育需要花费大量的时间和精力,女性的生理结构与性格特征决定其在这一过程中要分担得更多,进而挤占其在工作上的投入,造成薪酬收入、职位晋升等方面的损失,甚至导致失业(刘金菊,2020)。这意味着接受高等教育的女性生育面临着更高的机会成本,因此会减少生育数量。

2.2.2 性别认同效应

性别认同观念的形成依赖后天的学习和生活经历,接受高等教育的女性拥有独立思考判断的能力、自我发展的意识和自主的人生目标(刘爱玉、佟新,2014),渴望在社会中实现人生价值,这颠覆了传统的性别认同观念。在现代性别认同观念影响下,高学历女性更愿意投入到事业中,追求更丰富的生活,而不愿在生育上花费过多的时间和精力(张品,2009);同时,高学历女性的独立意识也使得她们不再认为个人需要依靠家庭和生育来生存和实现价值,摆脱了传统的婚育观念影响(刘章生等,2018)。因此,高学历女性为了追求自身价值而主动减少生育数量。

据此,本文提出研究假设3和4。

假设3:高等教育会通过提高女性的劳动收入而使生育的机会成本增加,进而降低生育水平。

假设4:高等教育会促进女性性别认同观念的现代化,进而抑制生育水平。

3 数据、变量与模型

3.1 数据与变量

本文数据来源于中国综合社会调查(CGSS)数据。结合研究需要,选取2012-2017年四次调查数据进行研究。根据研究对象的特点,选取16-49周岁的育龄女性样本,考虑到高学历女性主要集中在城市,因此为增强样本可比性与研究结论可靠性剔除生活在农村的样本;同时,考虑样本的就业能力,剔除在校学习、丧失劳动能力的样本;此外,将受访时回答“不知道”“不适用”或观测值缺失的样本加以剔除,最终得到符合要求的样本数量为5765个。

被解释变量生育水平,用个体生育数量衡量,根据受访样本对问卷A68“您有几个子女?”的回答得到,将生育数划分为0个、1个、2个和3个及以上。

中介变量之一——机会成本,使用劳动收入来衡量生育的机会成本,根据受访者对问卷A8b“您个人去年全年的职业/劳动收入是多少”的回答得到,将收入划分为“10000元以下”、“10001-50000元”、“50001-100000元”、“100000元以上”。

中介变量之二——性别认同观念,根据问卷A42量表中对“男人以事业为重,女人以家庭为重”的回答来反映受访者的性别认同观念,从“完全同意”到“完全不同意”分别赋值1-5,数值越大说明个体性别观念越现代、追求男女平等思想越强烈,数值越小说明个体性别观念越传统、对“男主外、女主内”思想越认同。

解释变量——高等教育,根据受访者对A7a“您目前的最高教育程度是?”的回答得到,以“高中(职业高中、普通高中和中专)及以下”作为参照变量,设置“大学专科(以下简称“大专”)”、“大学本科(以下简称“本科”)”、“研究生(硕士和博士)”3个虚拟变量。

控制变量选取人口学特征变量(年龄、民族、婚姻状况、户籍类型、宗教信仰、政治面貌、自评健康)和社会经济地位变量(住房性质、工作性质、家庭经济水平)。此外,加入年份虚拟变量,由于我国分别从2013年和2016年开始实施单独二孩和全面二孩政策,生育政策的调整可能会释放一部分女性的生育潜力,因此,本文以2012-2013年作为参照,分别设置2015和2017年两个年份虚拟变量。

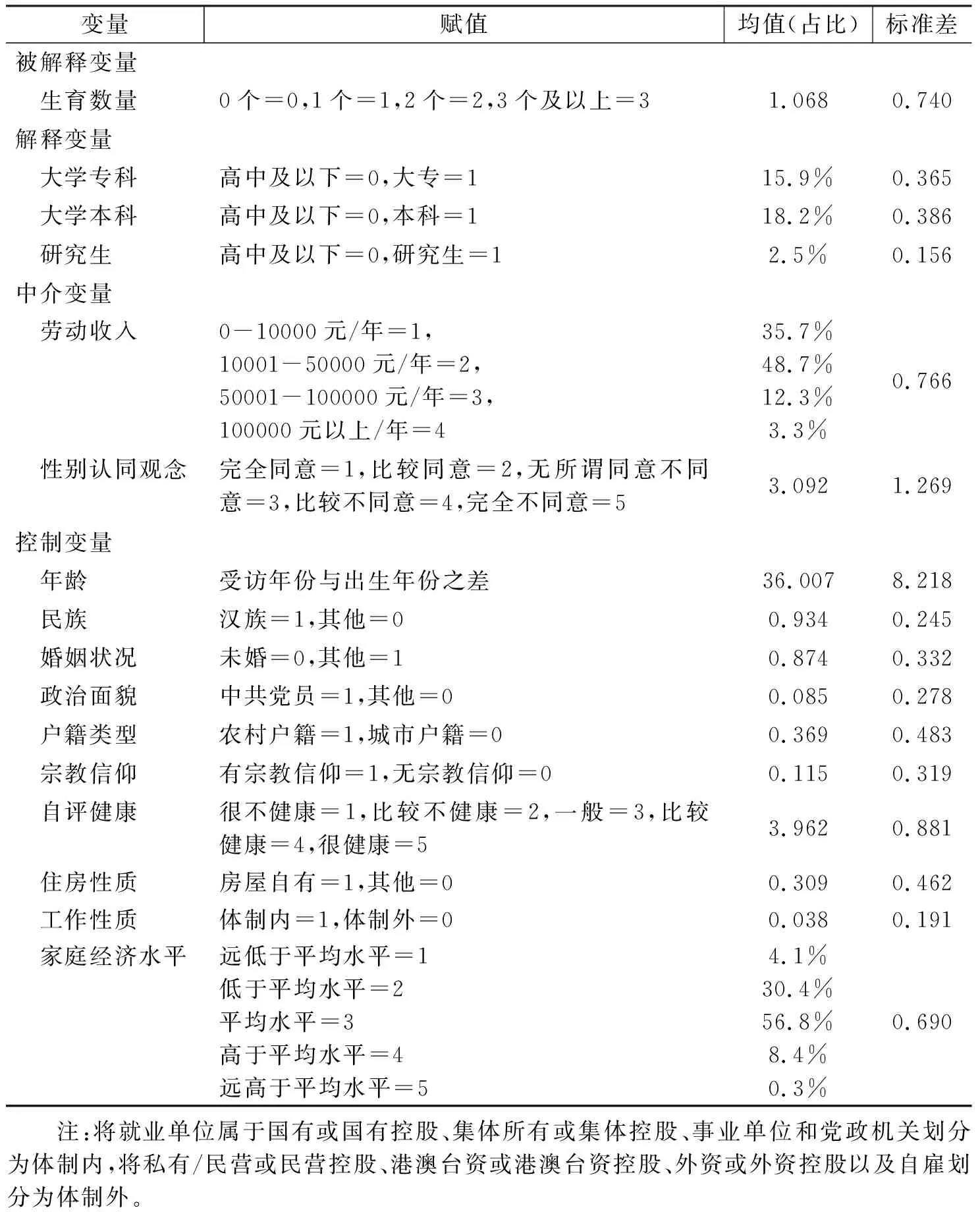

各变量基本情况如表1所示。由于被解释变量、解释变量和中介变量的类型均为多元分类数据,且具有可排序特征,因而本文采用有序多分类Logit回归模型进行分析。

表1 变量基本情况

3.2 描述性分析

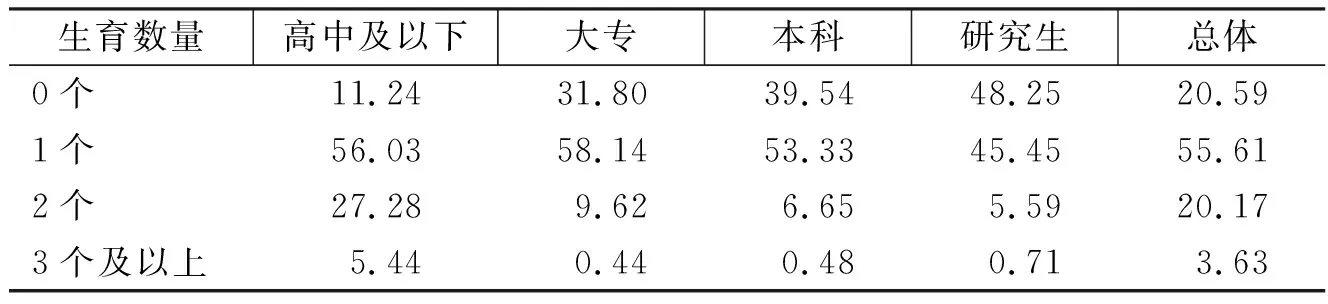

表2列示了样本生育数量分布情况。从中可以看出,(1)不生育现象随着学历的提高而增多,其中,本科和研究生学历群体中生育0个孩子的比例高达39.54%和48.25%,远高于高中及以下学历群体11.24%的水平;(2)生育1个孩子的情况普遍存在,且随学历的提高而有所减少,其中,本科和研究生学历群体中生育1个孩子的比例分别为53.33%和45.45%,低于高中及以下学历群体56.03%的水平;(3)生育2个孩子的情况随学历的提高而明显减少,其中,本科和研究生群体中生育2个孩子的比例仅为6.65%和5.59%,远低于高中及以下学历群体27.28%的水平;(4)生育3个及以上的并不多见,仅高中及以下学历群体中有5.44%选择生育3孩,其他学历群体中该比例不足1%;(5)整体上,样本中生育1个孩子的比例最高达55.61%,生育0个和2个孩子的比例“平分秋色”分别为20.59%和20.17%,生育3个及以上比例最小仅为3.63%。

表2 样本生育数量的分布(%)

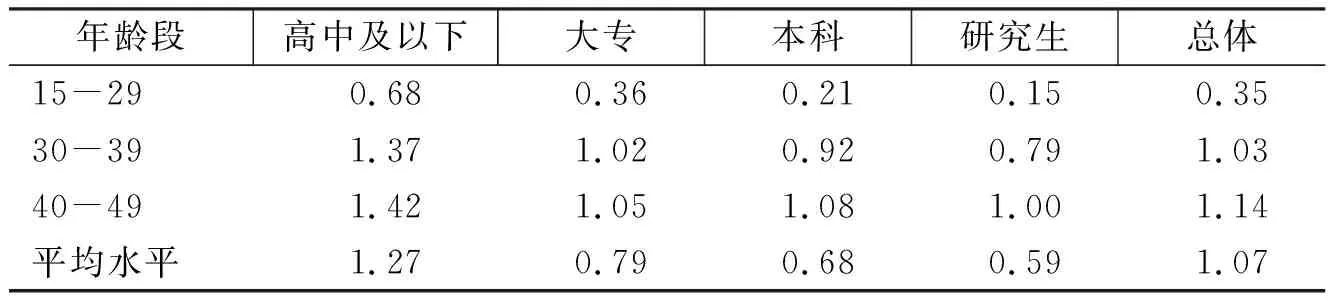

表3列示了不同年龄段和学历层次上样本的生育数量。从中可以看出:(1)总体上,随着年龄的增长,平均生育数量会增大,在15-29岁、30-39岁、40-49岁年龄段上,总体样本的生育数量分别为0.35个、1.03个、1.14个;(2)个体的生育数量随学历水平的提高而明显降低,高中及以下、大专、本科、研究生学历群体的平均生育数量分别为1.27个、0.79个、0.68个和0.59个;(3)各学历群体之间生育数量的差异随年龄的增长而有所减小,其中,对于具有本科和研究生学历的女性与高中及以下群体的这种差异尤为明显。在40-49岁具有本科和研究生学历的女性的生育数量比高中及以下学历群体分别少0.34个和0.42个,而在15-29岁和30-39岁这两个年龄段上,生育数量差异分别为0.47个和0.53个、0.45个和0.58个。

表3 不同年龄段和学历层次上样本的生育数量(个)

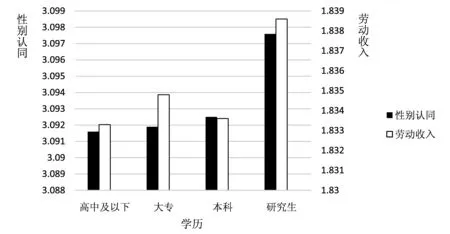

图1显示了学历与劳动收入、性别认同具有较强的正相关关系。平均而言,随着学历水平的提高,劳动收入与性别认同观念总体上呈上升趋势。其中,具有高等教育(大专及以上)学历的女性劳动收入和现代化性别认同观念要高于高中及以下学历群体;研究生学历群体的劳动收入和现代性别认同观念明显高于其他学历群体。

图1 学历与劳动收入、性别认同的关系

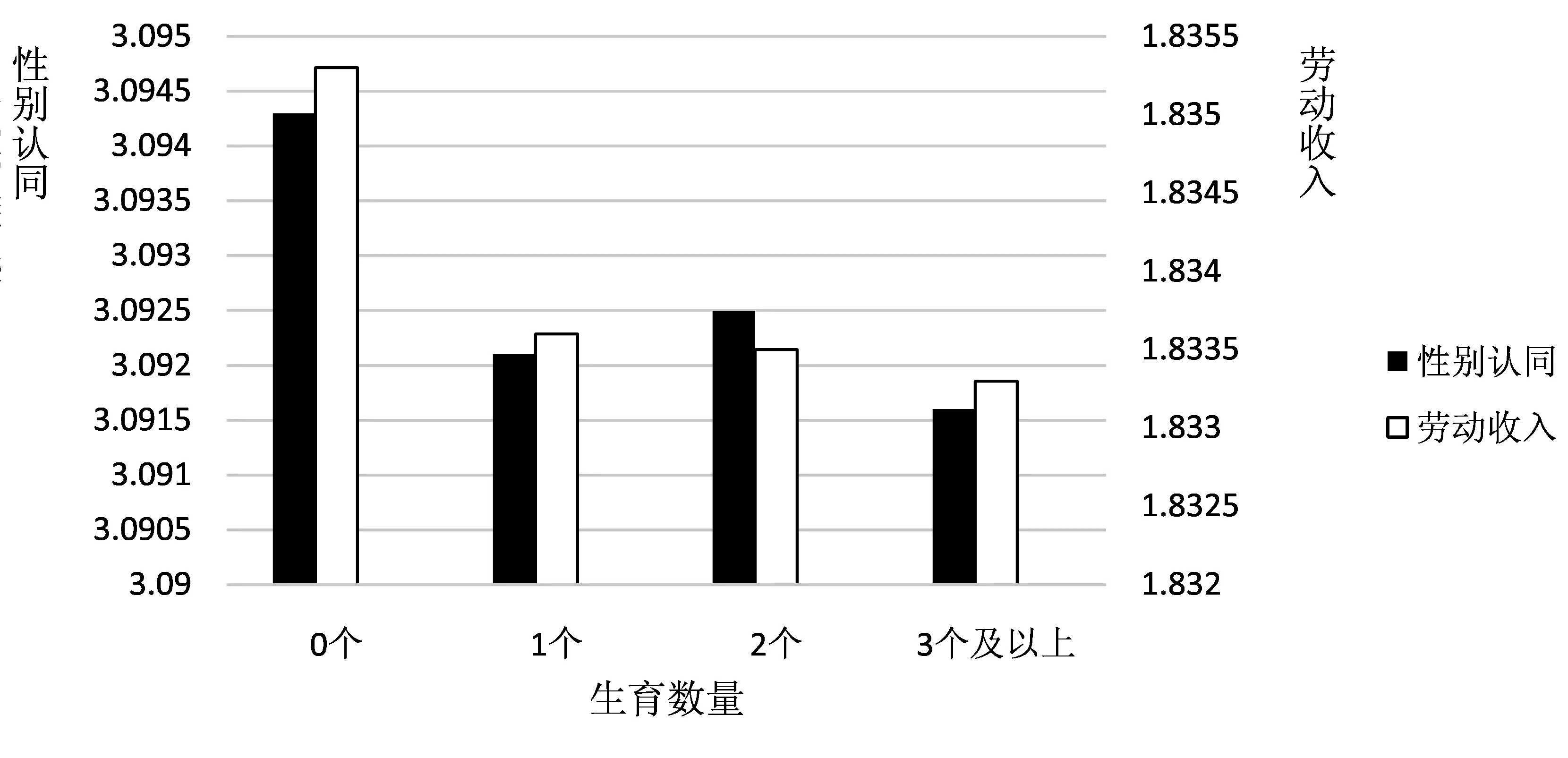

图2显示了生育数量与劳动收入、性别认同之间存在较强的负相关关系。平均而言,随着劳动收入与现代化性别认同观念的增长,生育数量总体上呈下降趋势。其中,未生育的女性群体劳动收入和现代性别认同观念远高于已生育女性群体;相对而言,在已生育女性群体中,劳动收入和性别认同观念的变动幅度较小。

图2 生育数量与劳动收入、性别认同的关系

3.3 模型构建

为了验证高等教育对女性生育数量的影响,本文建立如下基准回归方程:

feri=α0+α1edui+∑αkcontrolsi+∑αjyeari+∑αlproi+εi

(1)

其中,被解释变量feri为生育数量,解释变量edui为高等教育,controlsi为控制变量,同时,引入年份和省份变量(yeari、proi)以控制时间效应和地区特征。

为了判断高等教育对女性生育数量的影响是否会随其年龄的增长而有所减弱,本文在模型(1)的基础上构建高等教育与年龄的交互项,具体如模型(2)所示:

feri=η0+η1edui+η2edui*agei+∑ηkcontrolsi+∑ηjyeari+∑ηlproi+ξi

(2)

为了检验劳动收入和性别认同观念是否在高等教育和生育数量之间起到了中介传导效应,本文在模型(1)的基础上使用中介效应的方法构建递归方程,具体形式如模型(3)和(4)所示:

medi=β0+β1edui+∑βkcontrolsi+∑αjyeari+∑αlproi+μi

(3)

feri=γ0+γ1edui+γ2medi+∑γkcontrolsi+∑γjyeari+∑γlproi+ωi

(4)

其中,被解释变量和解释变量仍为生育数量feri和高等教育edui,中介变量medi为劳动收入和性别认同观念,同时,加入控制变量controlsi和年份和省份变量(yeari、proi)虚拟变量。

中介效应检验分为三个步骤:第一步,对模型(1)进行回归,研究在不包含中介变量的情况下,受教育程度对女性生育数影响的总体效应α1;第二步,对模型(3)进行回归,研究受教育程度对中介变量的影响β1;第三步,对在模型(1)的基础上引入中介变量的模型(4)进行回归,检验教育对女性生育数量的直接效应(γ1)和通过中介变量传导的间接效应(γ2)。如果回归结果显示α1显著,说明教育对女性生育数量的总体效应存在;如果β1和γ2都显著表明存在中介效应,在此基础上,如果γ1显著,说明存在部分中介效应,如果γ1不显著则说明存在完全中介效应,中介效应占总效应的比重为(1-γ1/α1)。

由于模型(1)-(4)中被解释变量均为有序多分类变量,因此,本文使用有序logit模型进行经验检验,使用的统计分析软件为stata14.0。

4 模型回归结果

4.1 回归结果分析

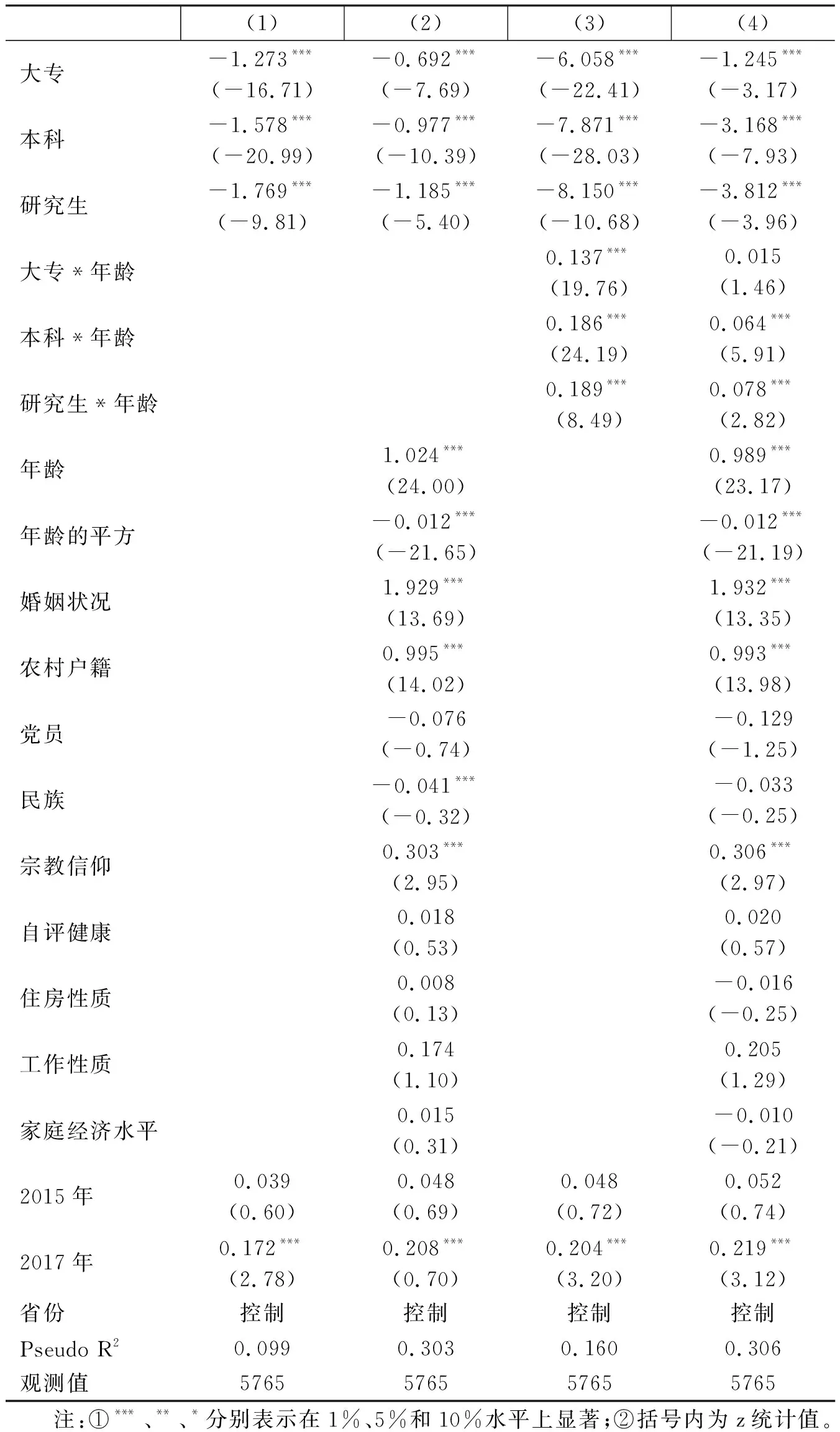

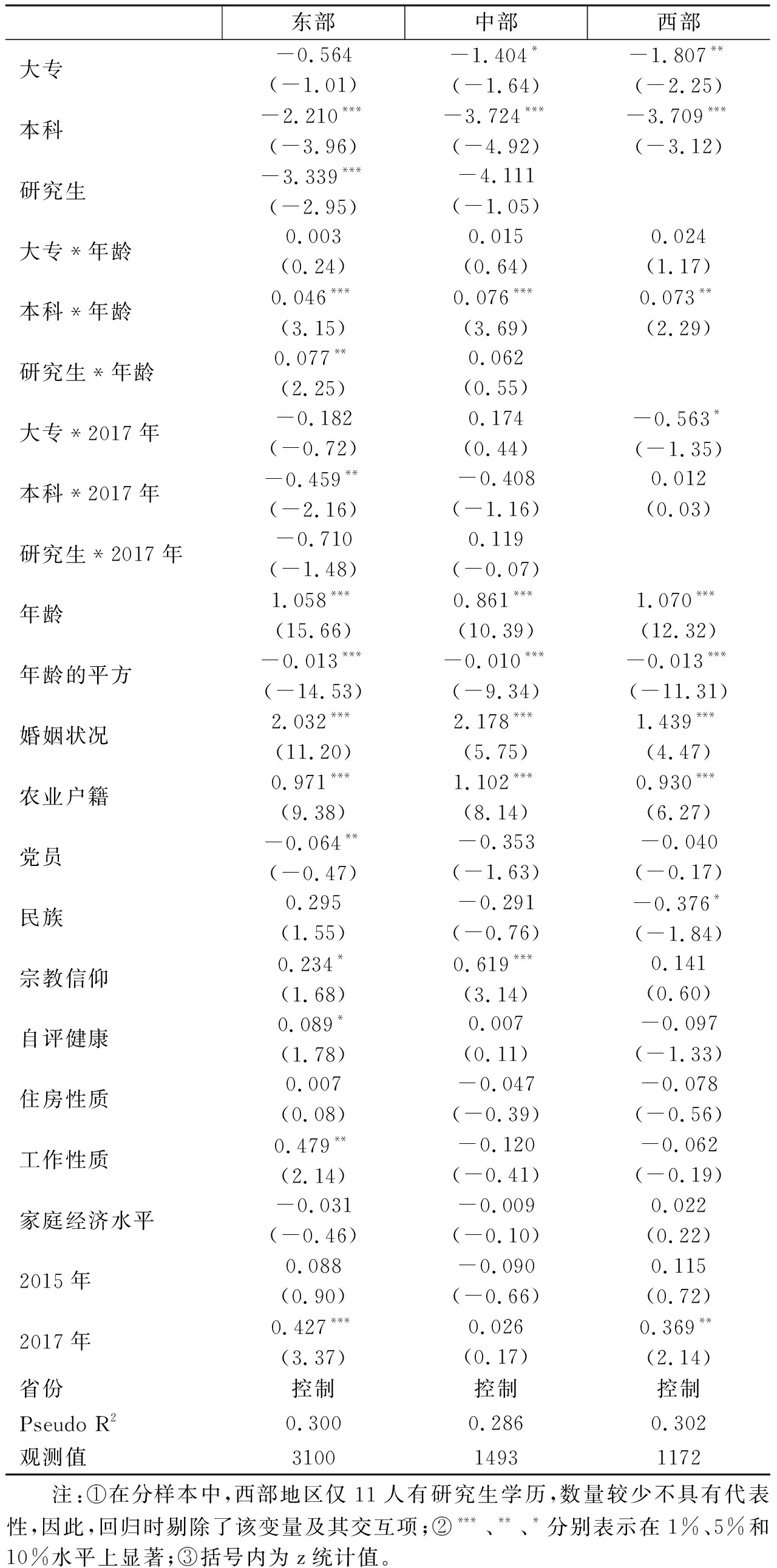

表4列示了模型(1)和(2)的参数估计结果。列(1)-(2)考察了核心解释变量高等教育对女性生育数量的影响,结果显示,在1%的显著性水平上,大专、本科和研究生学历对生育数量的影响均为负,同时,系数的绝对值依次增大。加入人口学特征变量和社会经济地位变量后,估计系数的符号及显著性水平未发生实质性变化,说明回归结果具有较好的稳健性。由此可见,高等教育显著抑制了女性的生育水平,且这种抑制作用随学历层次的提高而增强,假设1得到验证。

表4 基准回归结果

列(3)-(4)考察了在引入学历与年龄交互项后,高等教育对女性生育数量的影响。结果显示,大专、本科和研究生学历对生育数量的影响仍在1%的显著性水平上均为负;同时,交互项的系数为正值,说明随着女性年龄的增长,高等教育对其生育数量的抑制作用逐渐减弱。在引入控制变量后,本科和研究生学历与年龄的交互项均在1%显著水平上为正,且后者的影响系数更大,这表明本科及以上学历的女性生育数量与高中及以下学历的女性的差异随年龄的增长而显著减小,且随学历层次的提高这种差异减小的幅度增大,假设2得到验证。

在控制变量中,在1%的显著性水平上,年龄系数为0.989,年龄平方的系数为-0.012,峰值出现在41岁,说明女性在42岁以后生育的可能性极低。此外,婚姻状况、户籍类型和宗教信仰的估计系数均在1%水平上显著为正,2017年的年份虚拟变量的估计系数也在1%水平上显著为正,说明人口政策的放宽使女性的生育潜力得到有效释放。

4.2 异质性分析

中国地域广袤,区域经济发展和地区文化存在较大差异;同时,不同户籍类型和工作性质也存在明显的二元分割。由于总体样本检验可能掩盖区域、户籍类型和工作性质等方面的特征,因此本文针对工作性质、区域和户籍类型进一步考察高等教育对女性生育数量的异质性影响。

由于我国分别于2013年和2016年开始实施单独二孩和全面二孩政策,考虑到生育政策的放宽所释放的部分女性的生育潜力也可能存在异质性,又因为在前面基准回归的结果显示,人口政策调整的效果仅在2017年才有所显现,因此,本文在实证分析中进一步引入高等教育与2017年的交互项。

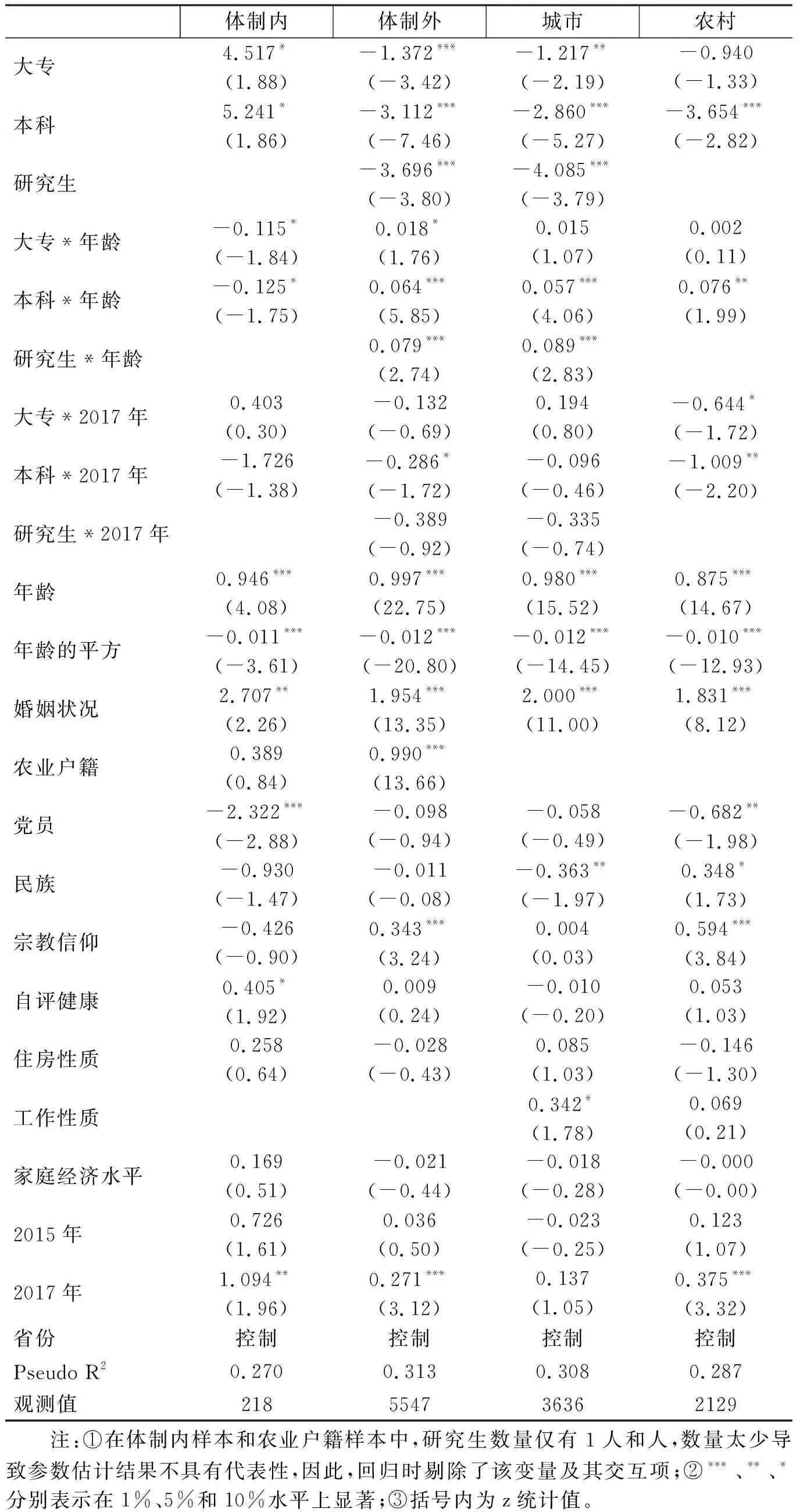

4.2.1 工作性质异质性

将样本根据工作单位性质划分为体制内和体制外分别进行估计,结果如表5所示。体制外样本中的大专、本科和研究生学历对其生育数量的影响均存在1%显著水平为负,而在体制内样本中,在5%的显著性水平上,各层次高等教育对生育数量均不存在显著影响。说明在体制内就业的女性生育水平不存在明显的学历差异;而对于体制外的女性而言,接受高等教育会抑制生育。这可能是因为,体制内的工作环境更加友好,不仅具有良好的工作稳定性,还拥有完整的法定休假、托幼服务等优厚的福利待遇,因而相较于体制外,体制内就业的女性生育成本较低。

表5 工作性质与户籍类型异质性回归结果

学历与年龄交互项中,在5%的显著性水平上,体制内样本的参与估计结果同样不显著,而在体制外样本中,各层次高等教育与年龄交互项均对生育数量存在显著正向影响。说明在体制内,具有高等教育学历女性与初中等学历的女性的生育水平差异不会随着年龄的增加而有所减小;而对于体制外的女性而言,情况则相反。

在学历与年份虚拟变量交互项中,无论体制内还是体制外样本,参数估计结果均不显著,这说明人口政策放宽对于体制外和体制内的女性而言,其生育水平均不存在明显学历差异。

在控制变量中,年龄、年龄的平方、婚姻状况均在1%显著水平上影响生育数量;户籍类型和宗教信仰对体制外样本生育数量的影响均在1%水平上显著为正,但对体制内样本无显著影响;党员对体制内样本生育数量的影响显著为负。

4.2.2 户籍类型异质性

将样本划分为农村户籍和城市户籍分别进行估计,结果如表5所示。各学历层次中,仅具有本科教育对农业户籍样本的生育数量存在1%显著水平的负向影响,但各层次高等教育对非农户籍女性的生育水平存在显著的负向影响。在学历与年龄交互项中,对于农业户籍样本,仅本科与年龄交互项的系数在5%的水平上显著为正,而在城市户籍样本中,本科和研究生与年龄交互项的系数均在1%水平上显著为正。

在学历与年份虚拟变量交互项中,对于农村户籍样本,大专与2017年交互项和本科与2017年交互项的系数分别在10%和5%水平上显著为负。而城市户籍的样本中,各学历层次与年份交互项的系数均不显著。这说明人口政策的放宽,对农村户籍的女性存在显著的学历差异,其中,相较于初中等学历群体,人口政策调整大专和本科学历女性生育潜力的释放作用更小;而对城市户籍的女性,人口政策调整对女性生育潜力的释放不存在显著的学历差异。

在控制变量中,年龄、年龄的平方、婚姻状况依旧显著影响生育数量;民族对农村户籍样本的生育数量具有显著促进作用,但对非农户籍具有显著抑制作用;宗教信仰对农村户籍样本生育数量的促进作用均在1%水平上显著,但对非农户籍无显著影响。

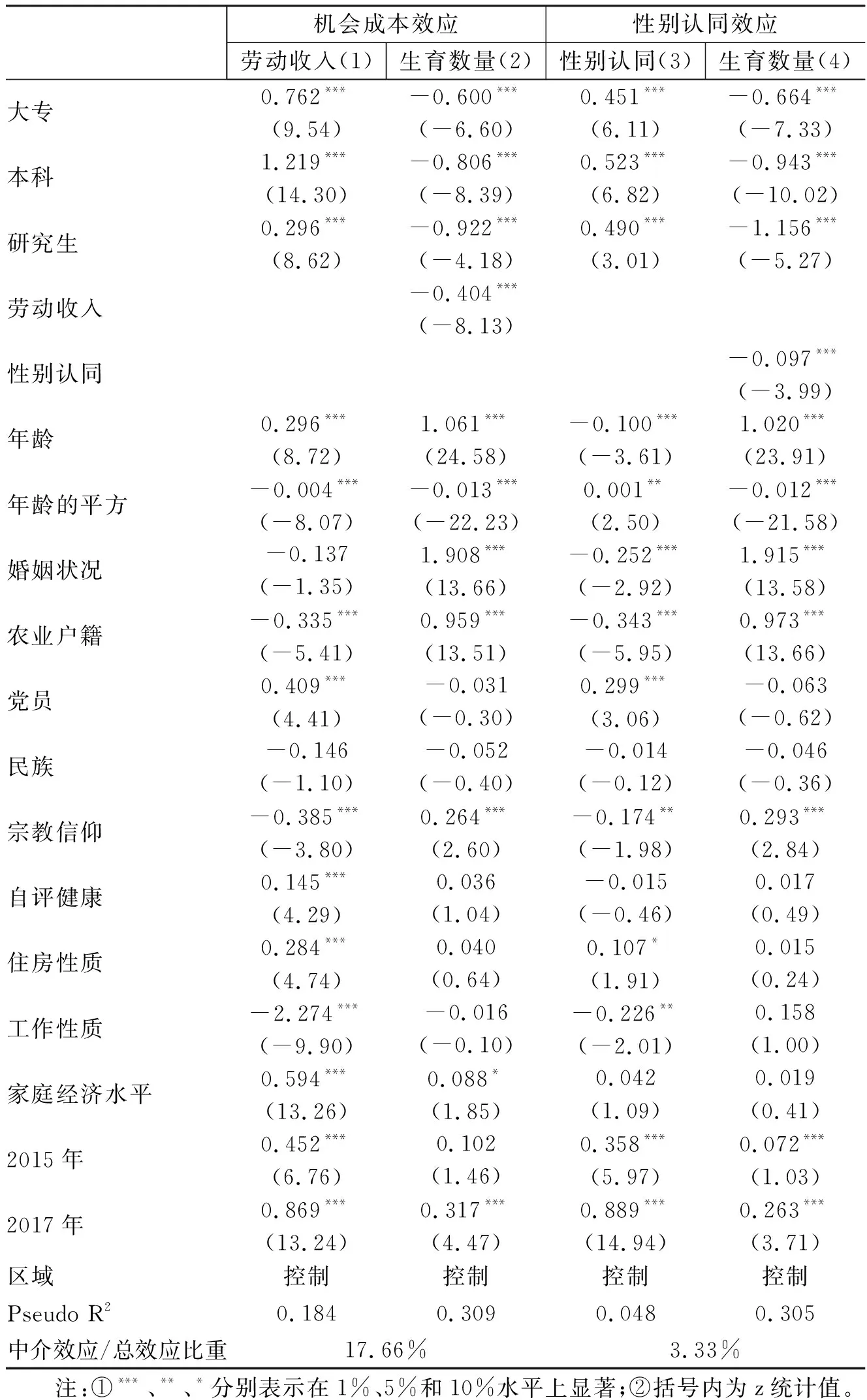

4.2.3 区域异质性

将样本划分为东部、中部和西部区域进行异质性检验,回归结果如表6所示。三大区域中高等教育对女性生育数量也表现为显著的负向影响且随学历层次提高而增大的特征。从横向比较来看,相对于东部而言,中部和西部地区高等教育对女性的生育水平基本上具有更大的抑制作用。本文猜想出现这种情况的原因可能在于:(1)东部地区劳动力市场中对女性生育保障制度更完善,使得女性生育的机会成本较低;(2)东部地区社会性别观念更加开放,相对于中西部地区,男性承担了较多的家务劳动,从而减轻了女性生育后的家庭负担。

表6 区域异质性回归结果

在学历与年龄交互项中,东部地区本科、研究生与年龄的交互项对生育数量均存在显著正向影响;而在中部和西部地区中,仅本科与年龄交互项对生育数量存在显著正向影响。在学历与年份交互项中,仅东部地区本科与2017年交互项的系数在5%的水平上显著为负,说明生育政策的放宽对东部地区本科学历女性的生育潜力释放作用相对更小。

在控制变量中,年龄、年龄的平方、婚姻状况、户籍类型均显著影响生育数量;党员、工作性质对东部地区样本数量分别存在显著抑制和促进作用;宗教信仰对中部地区样本的生育数量有显著促进作用。

5 影响机制检验

根据前文分析,高等教育可能会通过提高机会成本和促进现代性别认同观念的渠道抑制女性生育。本部分将在基准回归模型的基础上,进一步检验这两种中介效应是否存在。

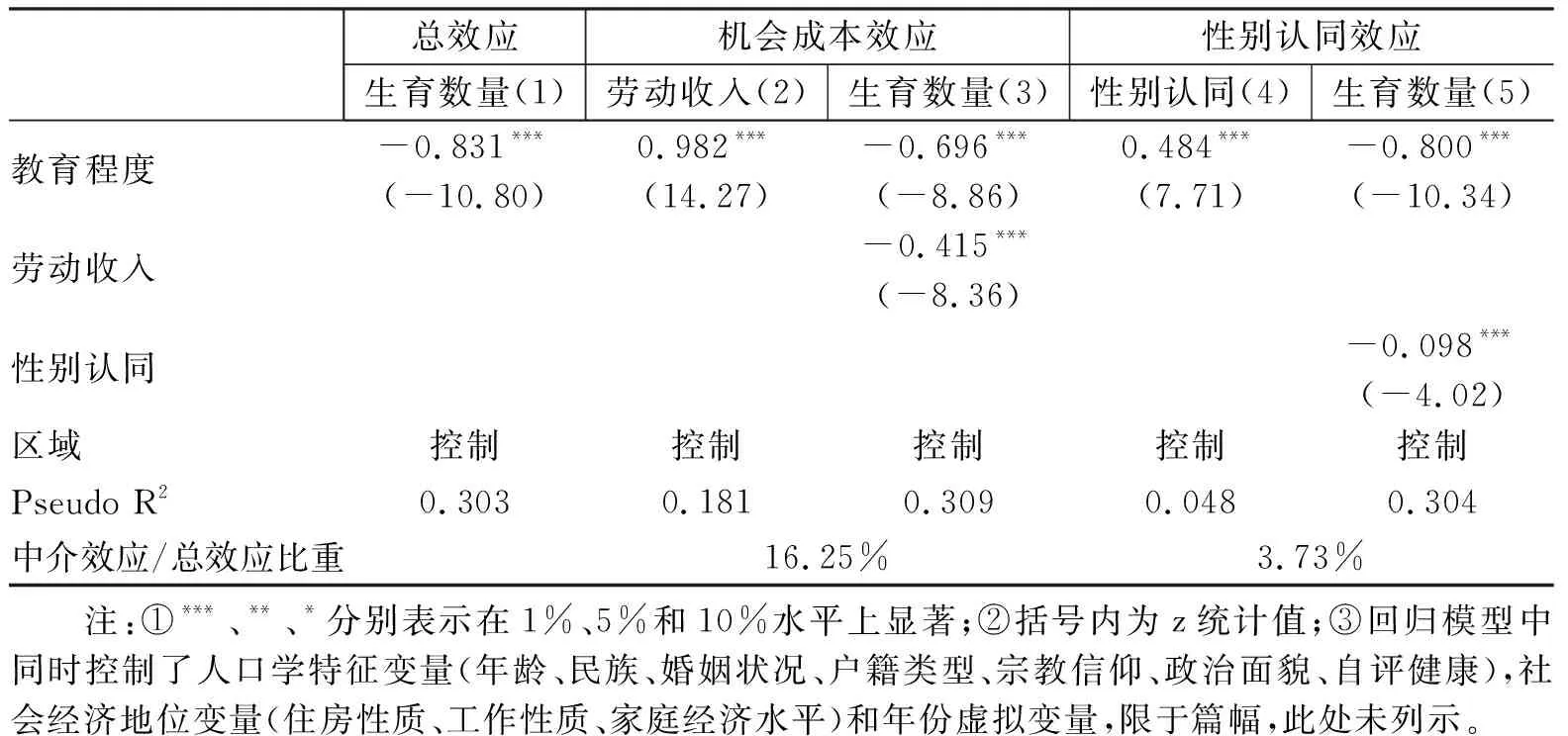

表7列(1)结果显示大专、本科和研究生学历对劳动收入的估计系数均在1%水平上显著为正,表明学历水平的增加能明显促进劳动收入的提高。由列(2)结果可见,学历层次和劳动收入的估计系数均在1%水平上显著为负,且各学历层次的系数(值为-0.600、-0.806和-0.922)绝对值均小于基准回归模型(表4列(2))估计系数-0.692、-0.977和-1.185,这验证了机会成本中介效应的存在。大专、本科和研究生的中介效应占总效应的比分别为13.29%、17.50%和22.19%,由此可见,随着高等教育学历层次的提高机会成本中介效应也渐次增大。平均而言,高等教育的机会成本中介效应占总效应的比重为17.66%,表明高等教育可以通过促进劳动收入使生育的机会成本增加而抑制生育水平,假设3得到验证。

从表7列(3)可以看出,大专、本科和研究生学历对性别认同观念的影响均在1%水平上显著为正,表明教育促进了性别认同观念的现代化。列(4)结果显示,学历层次和性别认同观念对生育数量的影响均在1%水平上显著为负,且各学历层次的系数(值为-0.664、-0.943和-1.156)绝对值均小于基准回归模型的估计系数(-0.692、-0.977和-1.185),表明性别认同观念发挥了部分中介效应,大专、本科和研究生的中介效应占总效应的比分别为4.05%、3.48%和2.45%。平均而言,高等教育的性别认同中介效应占总效应的比重为3.33%。这说明教育可以通过促进性别认同观念的现代化对生育水平产生一定抑制作用,假设4得到验证。

表7 高等教育对生育数量的影响机制检验结果

以上中介效应检验结果表明,高等教育可以通过机会成本效应和性别认同效应机制抑制生育水平。通过比较两个中介效应的大小可以看到,机会成本效应比性别认同效应起到更大的中介作用,因此,高学历女性生育水平低主要源于被动放弃而非主动选择。

6 稳健性检验

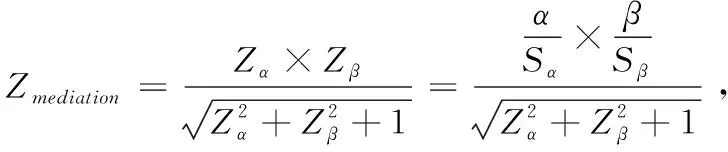

本文关键自变量为高等教育,为避免因测量和操作化可能造成的结果偏误,进一步对个体所受教育划分为“高中及以下”和“大专及以上”两类,将后者视为接受高等教育的群体,进而对上述结果进行稳健性检验。回归结果如表8所示。从表8列(1)的总效应中可以看到,相比于“高中及以下”样本,“大专及以上”样本的生育数量在1%水平上显著降低。列(2)和列(4)显示高等教育能够显著提高劳动收入和性别认同观念现代化。计算得到的机会成本效应和性别认同效应占总效应的比重分别为16.25%和3.73%,与上文的17.80%和3.37%比较接近。

表8 两分类变量的影响机制检验结果

综上,可认为机制分析结果较为稳健。

7 结论与政策建议

本文在论证教育对女性生育水平的影响机制和作用途径的同时,构建中介效应模型并基于2012-2017年四次中国综合社会调查(CGSS)数据使用有序logit模型进行实证分析。基准回归结果表明:女性接受高等教育能够显著抑制其生育水平,这种影响随学历层次的提高而增大并且随着年龄的增长而减少。

异质性分析结果表明,高等教育对女性生育的影响存在工作性质、户籍类型和区域异质性。具体表现为:(1)高等教育对于体制外和城市户籍的女性的生育数量存在显著的负向影响且随学历层次的提高而增大,并且随年龄的增长而有所减弱;在农村户籍样本中,仅本科教育对女性的生育水平的影响表现出相同特征;而对于体制内样本而言,高等教育对女性生育的影响并不显著。在区域比较中,相对于东部地区,在中部和西部地区高等教育对女性生育的抑制作用更大,并且仅对于本科及以上学历群体而言,这种影响随年龄的增长而有所减弱。(2)生育调整放宽对女性生育潜力释放作用的学历差异并不明显,仅对农村户籍和东部地区样本中,与初、中等学历相比,具有本科学历的女性的生育潜力释放作用更小。

机制分析结果表明,高等教育除了会直接影响女性生育数量外,还会通过提高机会成本和促进性别认同观念现代化两种途径降低女性的生育水平,且前者的影响远大于后者。因此,本文认为高等教育主要通过机会成本途径影响女性生育,具有高等教育学历的女性的生育水平低更多是出于被动选择。基于此,本文认为提高具有高等教育学历的女性的生育水平应着眼于降低生育成本、帮助女性从生养和抚育劳动中解放出来。故本文认为应从以下几个方面入手:

第一,保障育龄女性的劳动权益,政府应采取政策倾斜引导用人单位建立职业配套鼓励机制。根据实际情况建立育儿设施,推进弹性工作制,实施育龄女性及其配偶的带薪(陪)产假等制度来缓解女性在家庭与工作之间的矛盾,帮助女性在生育期和哺乳期间平稳过渡,减轻女性生育的心理成本。

第二,政府应完善相应配套服务与设施使生养抚育“社会化”,在公共资源服务上为女性提供更多优质的妇幼保健资源,建立健全托幼服务体系,推动优化托幼服务业的发展,加快制定行业标准与管理体系,培育高素质职业服务人员,从而帮助女性在产后更快、更安心地返回职场,进而减少女性生育的经济损失。

第三,以社区或家庭为单位开展组织和宣传,发展健康科学的婚姻关系和生养育观念,在尊重个人意愿的基础上改善女性对生育的认识,鼓励男性更多地参与养育子女和家务劳动,与女性共同分担照料子女的责任,同时也鼓励家庭隔代照料等方式缓解女性的育儿压力,从而降低女性生育的机会成本。