论泰伯奔吴

——从花山、佘城遗址的角度来看

□贡乾坤

司马迁在《史记·吴太伯世家》中记载:“吴太伯,太伯弟仲雍, 皆周太王之子……太王欲立季历以及昌……二人乃奔荆蛮……太伯之奔荆蛮, 自号句吴……立为吴太伯。 ”这是对于吴人来源较早的记载。东汉《吴越春秋》言,泰伯(太伯)都“故吴”,葬梅里,桓帝年间,朝廷特地下令“即宅为祠”,以纪念泰伯和仲雍开发江南的历史功绩。 这可能是东汉以来,人们普遍认为无锡、 苏州一带就是早期吴文化中心的原因。 唐初《括地志》载:“太伯奔吴……在苏州北五十里常州无锡县界梅里村。 ”泰伯始居梅里的观点,唐代以后日益增多。 但事实上,现今无锡、苏州一带并没有发现相当于西周时代的城址或者建筑遗址。 与泰伯相关的古迹,有无锡的梅里、伯渎河、泰伯墓,常熟虞山的仲雍之墓等。 但是近代以来,不少学者对此表示怀疑[1-3]。 关于司马迁《史记》中提到的泰伯和仲雍“乃奔荆蛮”,学者们认为“荆蛮”指代楚地,是一个广大的地域范围, 司马迁并没有明确说明详细的地点。 一些学者认为“荆蛮”可能离周原并不远[4-6],二人出走并没有跨越广大的荆蛮地区。

1998—2000 年间,考古工作者对位于江苏江阴市云亭镇的花山遗址[7]、佘城遗址[8]进行考古发掘,发掘结果表明, 花山遗址和佘城遗址是一个整体,它们在时代上、文化面貌上具有一致性,是青铜时代太湖地区最大的一个古城址。 一些学者以此新发现来论证泰伯奔吴的传说, 认为佘城遗址的年代、规模和文化内涵等可与泰伯、仲雍“奔荆蛮”的文献记载相印证,因此泰伯、仲雍“奔荆蛮”的地望为今江苏江阴, 具体地点为花山和佘城, 佘城为泰伯所筑,并可能是最初的立国地[9]。

一、花山遗址和佘城遗址的概况

1.花山遗址。 1998 年冬,为配合锡(无锡)澄(江阴)高速公路建设,江苏省江阴市云亭镇花山村村委会对辖区内土地进行平整,在现场出土了大量带有印纹的陶片。 在采取措施进行保护后,考古勘探工作随之进行。 经过初步的考古调查,花山遗址占地面积较大,东南尽于佘城遗址,西边抵达谢家冲,南部界线因地理环境暂时不明,遗址总面积超过10万平方米。

花山遗址出土的生产工具主要为石器和陶纺轮、陶拍,发现有青铜炼渣。 生活用具主要为陶器,陶器种类可细分为夹砂陶、泥质陶、印纹硬陶、原始瓷,常见的器形有釜、鼎、澄滤器、三足盘、甗、鬲、罐、圈足钵、器盖等,其中,宽沿釜、越式陶鼎和澄滤器为典型器物;常见的纹饰有篮纹、绳纹、梯格纹、条格纹、弦纹、方格纹以及条格纹构成的叶脉纹、云雷纹、复线曲折纹等。

遗址出土器物900 多件,其中,釜、鼎、澄滤器所占比例极高。 釜是环太湖地区广泛使用的典型炊器,在马家浜文化阶段就已经是主要的炊煮器皿。 崧泽文化以后,釜渐为鼎所取代,后一直到良渚文化的久山湖遗址中才重新被发现, 此时釜的形态与马家浜文化的釜已有了很大的区别。 花山釜在斜宽沿上与浙江嘉兴雀幕桥遗址上层的釜沿面基本一致, 雀幕桥上层已经进入马桥文化阶段。 上海亭林遗址中层的T3H2 出土的釜也有与花山釜G2:68 口沿相似的特点, 因此, 可判断花山釜存在良渚文化因素的影响。 花山遗址的鼎大部分是盘形或盆形的鼎,夹砂陶鼎足尖外撇,与后来青铜器中的越式鼎相似,也称为“越式陶鼎”,而泥质的则被称为“三足盘”。 越式陶鼎始见于马桥文化,在澄湖古井、吴县郭新河、张墓村等遗址中有所发现, 但都没有花山遗址出土的数量多。 澄滤器在北方的考古遗址中多被称为“刻槽盆”,到目前为止, 花山澄滤器在江南地区众多遗址中数量为最多,出土的澄滤器形体基本一致,几乎都带有流嘴、敛口、弧腹圜底且口沿下布满纹饰,内壁线条凹槽纵横形成菱形图案。 澄滤器目前最早的实物出土于崧泽文化[10],上海青浦崧泽遗址及嘉兴大坟遗址都曾出土过此物。 花山澄滤器的纹饰以梯格纹为主,但在此之前,该地区并未出现过。 梯格纹是湖熟文化特有的纹饰,兴化南荡遗址、高邮周邶墩遗址、江宁点将台遗址等都有发现, 这种纹饰因素应该来自江淮宁镇地区。 澄滤器在崧泽文化后传播至北方,然后又传回宁镇地区, 湖熟文化遗址出土了较多的澄滤器,张敏先生将其分成三式,花山澄滤器相当于湖熟文化澄滤器Ⅲ式。 根据目前的考古资料尚难以鉴定花山澄滤器来源,但二者间的联系显而易见。 花山澄滤器显示其年代下限在湖熟文化第二、三期之间,大致时代在二里岗上层以后到殷墟一期。 陶鼎中的罐形鼎遗存与河南龙山文化王油坊类型[11]、高邮周邶墩遗址的器物较为相近,灰陶细高柄豆、圈足罐、匜,与良渚文化晚期同类器物接近, 二者应该有直接或间接的传承关系。 花山遗址最大上限应在良渚或龙山文化晚期,为公元前2000 年到公元前1700 年左右,此时中原已进入夏代。

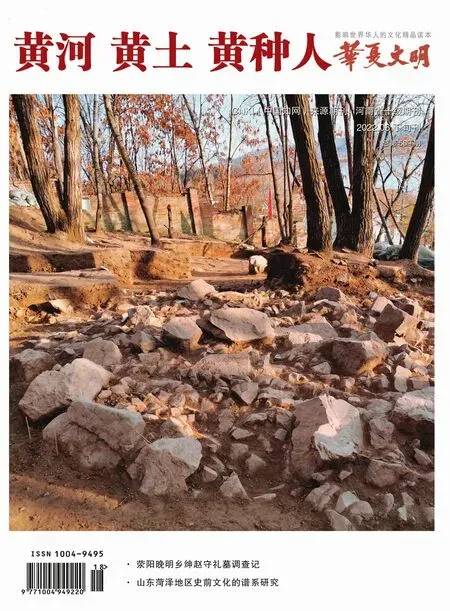

2.佘城遗址。 1998 年,江苏省联合考古队对花山遗址东南部的佘城进行考古调查。 2000 年,江苏省联合考古队对佘城遗址南部进行抢救性试掘。 佘城遗址地处江阴市云亭镇高家墩村内,城址平面形状大致呈圆角长方形,南北长近800 米,东西宽近500 米,面积30 万平方米以上。城址所处地势较高,西面为烧香浜,东南北三面现为稻田,稻田区域明显低于城内数米,稻田之外地势复高,与城内地面基本持平,可见佘城原四面环水。

佘城遗址试掘共开两条探沟,一条位于南城垣和南城垣外稻田上,一条位于城中北部。 南城垣探沟在第四层出土大量马桥文化时期的陶片和少许石器。 经检测,佘城建造采取了干湿混用的堆筑方法,不见北方城垣的筑造方式,反映了南方城邑建造时的地域特点。

佘城遗址出土的文化遗物主要有青铜器、 石器和陶器。 青铜器有铜锛、青铜镞、青铜残片等,其中青铜镞H1:28 为双翼有脊、中间镂空的形态,从形制上看十分特别。 发掘者推测这应该不是一件实用器,可能是件礼器。 城址的陶器与花山遗址一致,常见陶器有鼎、釜、甗、罐、盆、豆、澄滤器、钵、器盖等。 此次试掘出土完整陶器不多。 纹饰有绳纹、梯格纹、云雷纹、箍纹、弦纹、堆塑纹等,基本都可以在花山遗址中见到。 佘城遗址出土的釜、鼎和澄滤器同样也占据了一定比例,这与花山遗址十分相似。 遗址中的鼎,新出现了带把盘形鼎,如标本TG1④:12,但不见花山遗址出土的罐形鼎。 釜和澄滤器未有太大改变。 通过判断,佘城出土的罐、盆、豆、澄滤器等陶器的器形和纹饰,皆具有明显的宁镇一带的湖熟文化特征,其年代约为公元前1600 年到公元前1000 年。

发掘者认为, 花山遗址和佘城遗址是一个整体,其中,花山遗址为城郊,佘城遗址为城址。 花山遗址出土印纹硬陶、原始瓷及复杂纹饰的出土数量少于佘城遗址,这意味着城内居民所用器物的规格更高于城外居民,显示了当时花山、佘城地区已进入了阶级社会阶段,但也有可能是因为二者时代早晚的关系形成了这种差别。

二、花山遗址、佘城遗址与“泰伯奔吴”之间的关系论证

笔者认为,花山遗址和佘城遗址的发现,证明了无锡、苏州地区与“泰伯奔吴”没有关联。若《竹书纪年》所载无误,古公亶父卒于商武乙二十一年(公元前1127年)[12],根据《夏商周年表》中的武乙年代,推测泰伯出走时间大致处于公元前1100 年,又据佘城遗址的器物可知, 佘城年代大约为公元前1600 年到公元前1000 年, 虽然城址年代范围上包括进了泰伯出走的时间,但相比于佘城至少存在了600 年的历史,泰伯到吴的年代只是佘城年代晚期,且《吴越春秋》云:“太伯起城,周三里二百步,外郭三百余里。 ”根据书中的描写和汉代长度单位的换算,显然,佘城不可能是泰伯修筑的;再者,《吴越春秋》成书于东汉,离泰伯年代已逾千年, 它在某些方面对泰伯的记载居然比《史记》还要详尽,非常引人怀疑,这种古史越晚越详尽的现象,顾颉刚先生在相关文章中有所分析[13]。

回顾近年江苏两周时期的考古发掘, 笔者倾向于泰伯、仲雍奔吴之地应是江淮一带,即今天的皖南或宁镇地区。 皖南地区是土墩墓分布的重要地区,新中国成立以来,该地区发现千余座土墩墓[14],时代可从西周早期到春秋早期。 宁镇地区则是两周时期土墩墓分布的中心地区[15-18],仅镇江地区就发现了3000多座土墩墓,不少还是大型的春秋土墩墓,如丹徒烟墩山的一、二号墓,荞麦山母子墩,磨盘墩,北山顶,粮山等土墩墓葬。 墓葬内多发现青铜礼器、兵器、车马器、编钟、编磬等,可见墓主等级之高。许多学者认为这一带是吴国王室墓地。 环太湖地区的长江南岸也存在着密集的土墩墓和石室土墩墓, 如苏州真山大墓D9M1[19],墓葬等级极高,应是春秋晚期的王级大墓,但由于被盗掘严重,墓主存疑。总而言之,环太湖地区的墓葬年代,相比皖南和宁镇地区较晚,还鲜见西周墓葬。

与吴文化相关的遗址, 苏南地区也发现了多座,如镇江丹阳的葛城遗址[20],发掘简报初步认定始于西周,并一直沿用到春秋晚期。遗留的内城基址可以清楚地观察到, 内城外有多条壕沟, 城址东北部有两段土岗,从两段土岗的走向与方位来看,土岗有为外城墙的可能,简报图示标注了对它的解剖,但未见文字。 城垣之外还有多条壕沟,宽度在10 米以上,此种布局,类似常州淹城的三重内外壕沟形式, 一些学者认为葛城遗址可能是吴国早期国都。另外,还有无锡的阖闾城遗址和苏州的木渎古城[21],这两座城的年代都在春秋晚期,规模宏大,许多学者认为是吴国晚期的都城。

综上所述,可以看出吴国都城存在逐步向东迁移的变化,再与城址周边发现的不少高级墓葬联系起来,我们可以得出一个初论:宁镇地区应是泰伯、仲雍奔吴之地。

三、结语

通过上文的分析,笔者认为苏锡地区并不是泰伯奔吴之地。 存在于无锡的泰伯墓、泰伯祠也应是东汉以后为纪念泰伯而建, 至于伯渎河的名称来源,目前尚未找到可以证明与泰伯有关的佐证。 当前在无锡和苏州地区,除佘城遗址外,未发现有西周时期的城址,时代更早的就更没有了。 佘城遗址的建造时代正处于马桥文化时期,学界对于马桥文化的来源同样有很大争议。

根据花山遗址和佘城遗址的一郊一城关系来看,花山遗址的年代早于佘城遗址。当年,先民们抵达了花山,在此繁衍生息,数百年后,随着周围地区政治势力的改变,先民们开始修筑佘城。 最后,形成了我们今天看到的花山、佘城遗址。这是针对花山、佘城遗址,通过抢救性发掘而推测出的比较合理的解释。 但是,当年考古工作的范围只是两个遗址面积的极小部分。 也许,只有等到遗址更大面积的揭露,我们才有可能得到更多可靠的信息。

———无锡泰伯墓联