基于川剧灯调[胖筒筒]音乐形态研究的巴蜀民俗文化考释

范 菁 彭潮溢 姜 霞

灯调是川剧五种声腔中最能体现巴蜀本土文化的声腔。其余四种声腔昆腔、高腔、胡琴腔、弹戏,均是从外流入巴蜀后,被地方化的声腔。唯独灯调是巴蜀土生土长的声腔艺术。因此,川剧五种声腔的源流足以证明灯调是巴蜀民间艺术的代表。戏曲音乐是区分不同声腔类型的重要标志,同时它也是地方文化的“活化石”。

然而,对[胖筒筒]音乐的研究成果较少,据笔者统计共有六篇。刘正维先生《梁山调腔系论证》中对胖筒筒调的音乐形态分析[1]53-55;有三篇为论述川北灯戏唱腔音乐[胖筒筒],分别是杨林岚的《简论川北灯戏主腔音乐》[2]189-190、谭永局的《川北灯戏的音乐特征》[3]、向俊洁的《川北苍溪灯戏唱腔与演唱特点分析》[4]13;孙兵的《“梁山调”唱腔研究》,论述湖北荆门地区的梁山调主腔音乐[胖筒筒][5]56;还有一篇是笔者研究川剧伴奏音乐形态,涉及到对胖筒筒伴奏音乐的研究,即《川剧主奏胡琴的伴奏艺术研究》[6]46。

以上文献均运用民族音乐形态学的分析方法,对胖筒筒音乐形态进行研究;而运用两仪五度相生体系的分析法,研究[胖筒筒]音乐形态,进而深入巴蜀民俗文化的成果为零。鉴于此,本文通过对川剧灯调的文化概述及音乐形态的研究,管窥其所蕴含的巴蜀民俗。

一、川剧灯调的母体文化环境阐释

若论川剧灯调的母体,须从四川灯戏说起(下文均用“灯戏”表示四川灯戏)。灯戏为“母”,在被川剧吸收为声腔后,川剧为与灯戏这一名称区分,而命名声腔为灯调(下文均用“灯调”表示川剧灯调),因此,川剧灯调为“子”。

灯戏为巴蜀民间小戏。据刘正维先生考证:其唱腔属梁山调腔系,在清代川西、川东北,四川灯戏的声腔都被称为梁山调,梁山调的主要腔调为胖筒筒调[1]50-52。再依据《中国戏曲音乐集成·四川卷》中有关灯戏乐谱的记载,许多剧目都运用胖筒筒调,同时灯调中也有不少剧目运用胖筒筒调的唱腔,如《请长年》(其也是现今梁山灯调戏的代表性剧目[7])、《闹窑》等。以上是灯戏与灯调在声腔源流方面的概述,即灯戏、灯调的胖筒筒调均源于梁山胖筒筒调。那么灯戏依托于怎样的文化环境呢?

灯戏,在清代被巴蜀巫道文化所利用,直至民国时期,都在巫文化的环境之下,活跃于民间。四川灯戏以歌舞演故事的戏曲形式(也是灯调的演出形式)在巫仪式后上演,体现了巴蜀民间信仰习俗与戏曲之间相互借助的现象。另外,根据四川戏曲剧种分布情况,也可见灯戏与巫文化的关系:傩戏,为巴蜀巫文化诞生的戏剧形式,灯戏与傩戏在同一地域同时分布与流行的现象较为常见,诸如巫山、梁平、苍溪、仪陇、旺苍、剑阁、西充等地[8]554。因此,通过巫仪式后演灯戏的民间信仰习俗、傩戏与灯戏在同一地域共存的情况,可见原为演巴蜀民间歌舞的灯戏,逐渐被赋予了巫文化色彩,在巴蜀大地广泛流传与演变。

我们对灯调的文化背景按照顺时的梳理,可得出如下推论:首先,四千年前,巴蜀由于特殊的地理文化环境,孕育出巫文化,著名的三星堆遗址即为巴蜀巫文化的代表;还有以巫文化命名的地名,如巫山、巫溪;又如《华阳国志·蜀志》中“民失在于征巫,好鬼妖”之记载。其次,在巴蜀巫文化的大环境下,明代梁山县诞生了梁山调腔系,并在巴蜀及其邻近地域广泛传播。灯戏即为梁山调腔戏传播至四川境内的另一名称。且梁山调腔戏的主要唱腔[胖筒筒]成为了灯戏的主要唱腔。灯戏在明清时期长期被巫仪式所用,长时间将巫文化作为自己传播的媒介。抑或因为两者本就合适,抑或是历经了改变与相互适应的过程,而互为所用。灯戏因此而成为了巫术仪式中的音乐事项。最后,灯调吸收了灯戏的唱腔音乐、表演等艺术元素,将其作为自己的声腔之一,在剧目、主要唱腔方面都与灯戏保持一致。因此,灯调母体的文化环境为巴蜀巫文化。

对任何一种民俗文化的研究,都不能离开其原始生态文化母体而进行单一的分析。川剧灯调母体的文化环境反映了巴蜀特定历史时期的民俗,这为后续的音乐形态分析提供了明确的方向。

二、川剧灯调[胖筒筒]的音乐形态分析

主奏乐器的音色影响灯调的音乐表现力,因此,在音乐形态分析前,先从主奏乐器的材质对音色的影响出发,探究音乐的外在表现形式,进而使音乐形态研究更加深入。

上一章曾提到梁山调的主要声腔为胖筒筒调,“胖筒筒”这一名称是因其主奏乐器为胖筒筒。因此,胖筒筒既是一件乐器,也是声腔的名称。以下内容中,胖筒筒如若表达为声腔时,用[胖筒筒]来表示;如若表达为主奏乐器时,则不加括号。

(一)胖筒筒

胖筒筒,系胡琴类乐器,形似二胡。明代即为“大红灯戏班”的伴奏乐器[9]398。由于胖筒筒在巫术仪式中被运用,新中国成立之初,认为其是仪式中的法器,成为禁物。许多艺人当众销毁了这件乐器,后相继失传。现仅在资料记载中可见其原貌,图如下:

图1 竹质胖筒筒(已失传)[10]948,并注琴筒长为200mm,直径为120mm。

胖筒筒独特的音色受制于形制、材质与制作方式。上图胖筒筒琴筒的长度比二胡琴筒长约7cm、直径长约3.2cm左右。也正是因为琴筒较大,因此巴蜀人用“胖”来形容其“体型”。其材质为南竹②(数据来源于笔者对自贡市川剧团王荣老师的采访口述),据《巴蜀文化研究》一书的《〈华阳国志〉品物图考》章节中对“南竹”的记载“南竹,也称毛竹,禾本科。秆高11-13米,粗8-11厘米,秆环平,箨环突起,节间为圆筒形,长30-40厘米……[10]239”,可见胖筒筒琴筒的长度与直径,确与南竹属性相符合。琴弓为竹质,琴筒一侧蒙蛇皮。胖筒筒一般为民间艺人手工制作,其制作的精良程度应不及现代工艺所产的胡琴。基于以上对材质、形制与制作方式的分析,胖筒筒的音色受制作方式、材质、形制因素的影响,而发出淳朴、雄厚的“嗡嗡”音色,艺人们形容为“嗡声嗡气的”。这样的音色特点,与灯戏、川剧灯调滑稽、调笑的故事性特点吻合。灯戏与灯调,其故事内容来自村野生活趣事,多为妻调笑夫,最终体现男性爱妻的“耙耳朵”[11]精神。“嗡声嗡气”的音色特点与巴蜀“耙耳朵”人物形象相契合。从音色方面看,为塑造人物的喜剧性特点提供外在的表现形式。用竹做成与灯戏艺术相匹配、与唱腔相适宜的胡琴,蕴含了巴蜀民间艺人的智慧。

(二)三个剧目所用[胖筒筒]过门音乐形态分析

之所以分析灯调[胖筒筒]的过门音乐,原因如下:第一,运用[胖筒筒]腔的剧目,大多是流传较久远的灯戏剧目,本文所研究的三个剧目《请长年》《拜新年》《闹窑》均是灯戏的传统剧目,这可以见得灯调对灯戏剧目的传承;第二,灯调[胖筒筒]的过门音乐甚至为梁山胖筒筒调的原型(上节曾提到灯戏、灯调起源于梁山调,[胖筒筒]为梁山调的主要声腔)。第三,在《四川省志·民俗志》中有“一般地说,川北灯戏的几个主要唱调都跟庆坛有一定关系[8]556”的记载,其中就提到了[胖筒筒]。因此,选取灯调中具有梁山调特色的[胖筒筒]过门音乐,更能代表巴蜀音乐音调的特性,也与巴蜀巫文化的联系更密切,做到准确的定性分析与研究。

戏曲音乐有过门音乐与唱腔音乐两部分。过门音乐有一定的程式性,音乐终止音及旋律较为固定;而唱腔音乐会因地域方言的差异而产生终止音和旋律的变化,这一点作为对巴蜀不同地域灯戏特点的分析更有意义,但本论文不以灯戏的地域差异性为研究对象。因此,研究重点为灯调[胖筒筒]的过门音乐,辅以唱腔的共性因素探究[胖筒筒]的音乐形态。

过门音乐有开场、中场过门与腔句过门的类别。一般情况下,开场、中场过门的体量较大,一般大于等于四小节,称之为长过门;体量较小的,仅有两小节的过门,称之为短过门。短过门的音乐元素与长过门相似。因此,本论文以长过门为主要分析对象。

1.《请长年》长过门音乐形态分析

图2 《请长年》过门谱例[12]787

两句为一整体旋律,原因如下:若将念白前的旋律看作一个乐句,那么乐句为五声性(D-E-G-A-C),终止音为D,在此分析的条件下,旋律为D商终止,但通过从音乐演奏、听觉或是唱,念白前的旋律均不能构成全终止。念白后的旋律为四声性(G-A-D-E),结束音为G,具有两种调式的可能性,即徴终止或宫终止,旋律究竟是徴还是宫终止,暂且搁置。笔者通过联系念白前后的旋律,进行整体分析,诚然,两个旋律属一整体,是非规整的7+5上下句结构,为五声性:G-A-C-D-E,通过两仪五度相生体系的生律规律可见:G为旋律的中心音,通过下生三次律,得G-D-A-E(阳仪);上生一次律得C(阴仪)。整体旋律的音阶通过五度相生律的排列为“C-G-D-A-E”。图示如下:

图3 《请长年》两仪五度相生音级图示(范菁制)

旋律以下生一次律,得属功能音D,继而再生两次、三次得A、E两个属色彩音;上生一次律得下属功能音C。上句旋律终止在属音D,旋律倒数第二小节均为属色彩音,最终过渡到属音。下句的节奏型较上句变化较大,在功能性及色彩方面,均用属功能音及其色彩音,最终形成属-主的终止。

旋律的跳进音程,有主音-属音(G-D)的下行四度跳进、下属音-主音(C-G)的上行五度跳进、主音-下属音(G-C)的上行四度跳进、以及属色彩音E-A的上行四度跳进,上句旋律中的主-属、主-下属、属-主以及属色彩音之间的跳进,最终终止于属,形成了上句丰富的功能进行;下句属(及属色彩音)-主的跳进进行,是旋律终止感的根源。

以上是从功能性角度对跳进的分析。从伴奏旋律的实用层面出发(过门音乐为配合演员做过场),这些跳进,是表现演员边走路边“跩”动作的韵律,“跩”是演员的身体形态、动作,即演员用腿、脚、头部等肢体表现较为夸张的舞台动作。再加之丑角戏,演员滑稽动作的逗乐性要强一些,因此,这些跳进可展现滑稽、“丑态”的音乐形象。

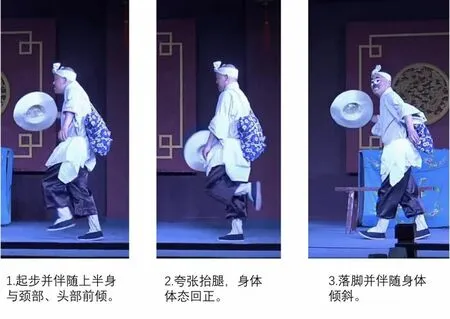

《请长年》开场过门是演员做过场的配乐,演员在舞台上以夸张的走路姿势,表现“上工”路途的“走路姿态”,较常人走路时腿部动作更为夸张:脚掌抬落距离地面的高度相对较高,且脖颈与头部随着身体迈出步伐而向前倾与还原。演员踩着伴奏音乐节奏点,结合动作在舞台中完成具象又夸张的走路姿势。音程跳进与演员脚步抬、落的动作夸张性相关,以跳进的音乐进行表现人物形象,通过伴奏音乐配合演员的身体律动。演员的肢体进行如下图所示:

图4 《请长年》演员过场脚步及动作图示③

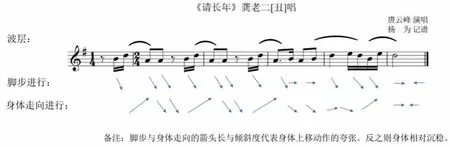

旋律与演员的身体韵律关系图如下:

图5 《请长年》旋律与演员身体韵律关系图(范菁制)

演员脚的抬落与身体具有连贯而又有一定起伏的特点,就像微风吹过的湖面,波浪摇曳、此起彼伏。此旋律像是波层一样的进行状态,上下起伏,具有很强的律动性;在句末,波层推向制高点,又回落,这是旋律进行的具象特征。《拜新年》的过门音乐也是[胖筒筒],它的过门音乐与《请长年》后半句过门旋律几乎相似。

2.《拜新年》长过门音乐形态分析

图6 《请长年》后半乐句与《拜新年》过门音乐谱例对比图示[12]787-788

两旋律均为四声音阶。《拜新年》的四声音阶(C、D、G、A),据五度相生律的生律法则,是在中心音C的基础上,下生三次得其余阳仪三音,如下图:

图7 《拜新年》两仪五度相生音级图示(范菁制)

两旋律的节奏型仅在倒数第二小节第二拍有差异,但是音级的跳进度数却是一致的。《拜新年》与《请长年》的过门旋律独到的美在于恰当的节奏型、适时的分句、规整的结构以及结合川剧人物形象及动作思维,并将音乐语境与音乐结构高度结合,以此表现完整的音乐形象与角色特征。

以上两个剧目的唱腔曲牌都为[胖筒筒],且过门旋律相同。但川剧灯调中,并非用[胖筒筒]曲牌的唱腔都与《请长年》《拜新年》的过门音乐旋律具有一定的相似性,还存在着不同形态的过门旋律,如《闹窑》的开场过门。

3.《闹窑》长过门音乐形态分析

《闹窑》开场旋律是宫终止,与唱腔的结束音一致。过门旋律为五声性,由两仪五度相生后形成C-G-D-A-E的五个音级,以C为中心音,形成下四次生的属音及其属色彩音列。旋律的跳进有色彩音A-E上、下行四度跳进以及C-D(主-主色彩音)的下行四度跳进,整个过门旋律循环着属-主的进行。《闹窑》的开场过门与刘正维《梁山调腔系论证》一文中“终止在do的过门”旋律几乎一样,这也印证了灯调实属梁山调腔系,两旋律均记C调谱例对比如下:

图8 《闹窑》[1]61过门与《梁山调》[12]789过门音乐谱例对比图示

两旋律都结束在do,且旋律主干音为sol la do,旋律最终走向为上行。差异在于旋律进行的平稳与跳进程度以及节奏型。梁山调原型[胖筒筒]的旋律以平稳进行为主,第三小节有一处do-sol下行四度跳进;而《闹窑》的过门旋律则相对多的存在跳进,除第三小节do-sol下行四度跳进之外,还有第二小节与第四小节la-mi下行四度跳进。《闹窑》的过门旋律的节奏型较梁山调原型过门音乐多附点音符。音级跳进是灯调演员“跩”的动作的音乐表现,附点音符是音乐活泼形象的塑造手段。梁山调是川剧灯调音乐旋律形象的母体,在母体的基础上,灯调增加了强大的“后天个性”。尽管两者存在差异,但也显现着不能抹掉的基因传承性。

《闹窑》还有一段长过门,是演员中场表演时的伴奏旋律。C调记谱,谱例如下:

图9 《闹窑》中场过门谱例图示[12]790

旋律由4+4规整的上下句构成,两乐句的差异仅在最后一小节的乐句结束音上:上句结束在C音(唱腔的结束音),下句结束在G音。那么,旋律究竟是宫终止还是徴终止呢?这与旋律的上下行走向相关:我们通过旋律的三音列来说明,上句的主体三音列是上行sol la do;下句旋律的主体三音列为do la sol,旋律形成了以宫音为支持的徴终止。以G为中心音,形成上一次生、下三次生的C-G-D-A-E的五声音阶旋律。上句结束音C是G的下属音,终止于下属音;下句旋律呈下行走向回归主,形成乐句的完全终止。

4.通过以上分析,对灯调长过门音乐的形态特征总结如下:

a.灯调[胖筒筒]长过门音乐的结构有一句式和两句式。一句式过门音乐一般有五小节,如《拜新年》《闹窑》的开场过门;两句式结构的过门音乐有规整与不规整两类,《请长年》的开场过门为7+5不规整结构、《闹窑》的中长过门为4+4的规整结构。

b.灯调[胖筒筒]长过门的旋律音级呈现以阳仪音级为主的特征。通过运用两仪五度相生体系的方法,将这三个剧目的长过门终止音C、G为中心音,由此音向两仪五度链伸展。如《拜新年》以C为中心音,旋律为四声性(C、D、G、A),由C所生(下生)音级依次为G、D、A,这三音均为阳仪音级。如《请长年》《闹窑》以G为中心音,旋律为五声性(G、A、C、D、E),由G向两仪生音分别为阳仪D、A、E三个音级,阴仪C一个音级。因此,不论四声性长过门,还是五声性长过门,都以阳仪音级为主,仅有一个阴仪音级。

c.灯调[胖筒筒]长过门旋律以宫调式、徴调式为主要的调式。《请长年》长过门为徴调式,《拜新年》《闹窑》为宫调式。过门旋律调式与唱腔调式相关,《请长年》唱腔为徴调式,其过门也为徴调式;《闹窑》唱腔为宫调式,其过门也为宫调式;《拜新年》过门为宫调式,但唱腔是徴调式。因此,灯调[胖筒筒]不论是唱腔还是过门,均以宫调式与徴调式为主要的使用调式。

d.灯调[胖筒筒]的过门旋律多四、五度跳进,其中以四度跳进最多,且出现在换拍的连接处。跳进多,一方面是由于乐句功能性的进行,另一方面是音乐与演员幅度大、夸张的舞台肢体动作相契合。这一特点在四川的民间小调以及花灯戏中是不常见的,民间小调与花灯戏都以音级的级进为主,少跳进;音级以四五度跳进的现象在傩戏音乐旋律中也是较为常见的。

三、灯调胖筒筒与巴蜀民俗文化

研究者常从历史文献中的文字记载,窥见人们的审美、生活、习俗、历史,而戏曲艺术的音乐(唱腔和伴奏音乐)、剧本、唱词等的一代又一代传承,已然为人们研究历史方方面面提供了“活的”文本:我们从梆子腔中聆听黄土高坡的人文风貌,从昆腔中体味苏杭的风情韵味;从三国戏中品读三国历史,从目连戏中感知中华孝道。戏曲艺术就像一面镜子,照出了民族或地区的历史民俗与音乐审美。

不论是[胖筒筒]音乐还是主奏乐器胖筒筒,都映射出巴蜀相应的民俗文化与历史审美。本章旨在阐释灯调[胖筒筒]背后所蕴藏的巴蜀民俗文化和人文内涵。

(一)灯调[胖筒筒]对巴蜀深层文化内涵的传承

首先,灯调[胖筒筒]是对巴蜀巫文化的隐性传承。之所以用隐性传承,是由于川剧没有与巫术文化相关的任何巫术仪式,但灯调诞生母体的生态文化环境——巫文化,使得其具有巫文化的历史烙印。对于如今社会,巴蜀巫文化在城市生活中很难再见到,或者已成为具有旅游观演性质的文化演出,但是其作为历史时期先民意识形态、生活信仰、娱乐活动的真实写照,是巴蜀历史文化的体现。而在巫术仪式中灯戏主要唱腔[胖筒筒],被灯调吸收为主要声腔。哪怕仅仅是保留了巫仪式中的音乐元素,也为巴蜀历史民俗文化的保存,提供了“活的”文本。

其次,灯调[胖筒筒]是对巴蜀民间音乐的显性传承。通过对川剧灯调[胖筒筒]的过门、唱腔音乐形态的研究,可看出如下规律:

a.[胖筒筒]唱腔音乐为单句式的规整性结构。

b.过门音乐终止音可与唱腔终止音不同。统计结果如下:

表1 《请长年》《拜新年》《闹窑》

c.灯调[胖筒筒]的唱腔或是过门音乐的调式,主要为宫调式、徴调式。宫调式和徴调式都属于我国传统音乐的徴调式群体[13]55,徴调式群体的旋律体现出明亮、稳健的音乐感觉。

d.[胖筒筒]过门与唱腔音乐以中国传统五声宫、商、角、徴、羽为其旋律骨架音,其余音只作为经过或装饰音。

e.过门旋律多四、五度音级跳进,用音乐跳进配合演员的身韵,以表现演员动作的韵律美,并体现丑角滑稽的人物形象。

这些音乐形态特征与灯戏[胖筒筒]、梁山调[胖筒筒]有着相关的一致性,甚至与巴蜀民歌在调式调性方面有着相似性:[胖筒筒]音乐形态以徴调式为主的特点,与巴蜀民歌以徴调式居多的特点一致④。不论是民歌、灯戏还是梁山调腔系,都是巴蜀独特的民间音乐。因此,灯调[胖筒筒]是对巴蜀民间音乐的显性传承,其调式、音调特征与巴蜀民间音乐的相似性,可成为对巴蜀民间音乐研究的参照。

还有,胖筒筒乐器的命名,是巴蜀人文精神的映射。胖筒筒,是巴蜀人民依据其形制特征,并结合本土方言习惯而冠其名。名称中的“胖”是对其“体型”的描述;“筒”是由于竹节中间的部分为圆筒形;依据四川方言中叠词的使用习惯,形成了“胖筒筒”的称呼。不止胖筒筒,四川方言中其他形容词性语素为词根的ABB式的叠词词汇,都描述着物体本身的状态。我们不妨进行对比:实则“胖筒”也尽可以描述乐器特性,但与“胖筒筒”比起来,给人的感觉却不一样,少了生动、活泼与形象感。类似的形容词性语素的叠词还有很多,它们体现了直接且形象的语言特色。

方言体现着一个地区的民俗文化。类似于“胖筒筒”的构词语法,在巴蜀方言中比比皆是,如“黑黢黢”“酸咪咪”“油叽叽”“稀垮垮”等等。生动形象的叠词是巴蜀人民爽朗、豁达性格的体现。

(二)对巴蜀巫仪式用乐的思考

1)用乐器——胖筒筒文化属性的思考

笔者认为竹质的胖筒筒,是巴蜀人“竹信仰”的体现。《史记·货殖列传》中记载称“巴蜀亦沃野,地饶竹木之器”,巴蜀的地理环境适宜竹子的生长。人们使用竹编生活用品、享受竹笋的美味,以及用它制成乐器。唐代大诗人杜甫,在《客堂》一诗里,提到“平生憩息地,必种数竿竹”的生活习惯。竹对于巴蜀人民来说,不仅仅是地理环境赐予的特殊物种,也是巴蜀人民信仰之物。关于“竹信仰”,黄尚军等编著的《巴蜀汉族巫道文化研究》一书说明四川的彭州、蒲江县等地的丧葬中使用竹片垫于船棺之下的风俗,与巴蜀人的竹信仰密不可分[14]006,以及《方言与民俗研究》中也论及“巴蜀有不少论及竹子的神秘说法……如认为栽竹子可以为宅子辟邪等。”[15]142因此,除就地取材的便利性,巴蜀人民将对竹的情感寄寓于巫仪式所用的响器,作为人们表达情感的媒介物,即寓情于器,成为民间信仰仪式用乐的伴奏乐器。

艺人们用它在巴蜀大地上演奏特殊的旋律,用它来述说巴蜀的自然生态与文化。如今,这件乐器已永远存活在老艺人的耳中,我们也仅能从历史文献中探寻它的脚步,感受巴蜀先民对“竹”的崇拜。

2)用乐——对巴蜀巫仪式用乐性质的思考

通过对灯调母体——灯戏及其文化环境的分析,灯戏在巫仪式后演出。以村野乡民的生活故事,结合民间歌舞形式以娱人,显现着中国传统文化“礼乐相须以为用”的礼乐制度。灯戏被巫术仪式所用为其乐,除娱人功能、以歌舞演民间趣事的特征之外,在音乐的本体方面是否与巫文化具有一定的相通性?

笔者认为有相通性。在运用周勤如先生的两仪五度相生音体系对灯调[胖筒筒]的旋律音级的分析后,笔者发现灯调[胖筒筒]的旋律音级以阳仪音级为主。在巴蜀这片巫术色彩浓厚的地域下,巫术仪式的用乐是否会选择与其“阴”的性质相对立的“阳性”音乐?这样用乐的审美也并非不存在。历史上的人们对于鬼神虔诚的敬奉,在天、地、人之间,在人、鬼、神之间,达到一种和谐与统一。[16]8旧时巴蜀民间灯戏艺人一般为巫师的身份,那么在儒、道文化的熏陶下,他们所形成的巫术性质与音乐性质相“和”的审美观,也会进而影响他们在巫文化用乐的选择。最后,笔者还想引用《道德经》四十二章中的一句话来作为此问题的旁证:“万物负阴而抱阳,冲气以为和[17]124”。笔者经分析后提出以上问题,希望能起到抛砖引玉的作用。

结语

本论文通过阐释灯调母体及其文化环境、分析灯调[胖筒筒]的音乐形态,进而得出灯调[胖筒筒]对巴蜀民间音乐和巫文化的传承。此外,本文提出了如下两个问题:第一,主奏乐器胖筒筒具有巴蜀“竹信仰”和体现巴蜀人文精神的文化属性;第二,用乐为阳与巫仪式为阴的属性现象之下,所反映的巴蜀民间艺人用乐原则以及和谐统一的用乐审美观念。巴蜀的民俗文化是一幅丰富多彩的画卷,本文从灯调[胖筒筒]音乐角度研究巴蜀民俗文化,实为零光片羽。笔者也想为巴蜀民俗文化研究尽一份绵薄之力,但由于作者囿于知识体系的局限,如有谬误之处,还望各位学者不吝指正与赐教。

注释:

①参见周勤如《西北民歌新论》系列论文运用两仪五度相生体系的方法,对西北民歌音阶、调式、调性以及律学展开的论述。在其《西北民歌音阶的形成——西北民歌新论之一》[J].中央音乐学院学报,2014(01)原文中,运用原论述“向两仪伸展的五度链,阳仪为自然相生,史称‘损一’或‘下生’;阴仪为倒影相生,史称‘益一’或‘上生’”作为简述“两仪五度相生体系”包含的基本内容、以及与本论文名称运用中的实证。

②此信息来源于笔者于2019年4月14日,对四川省自贡市川剧团王荣(团内上手琴师)老师的采访口述。

③视频截图,来源于https://www.ixigua.com/6689210922243719688.

④关于巴蜀民歌以徴调式居多的调式调性特征,可从赵英、何元平《巴渠民歌音乐形态分析-以755首民歌样本为例》,《音乐探索》,2008年第1期,第43-46页表三,以及刘敬书《“地缘交融”视阈下的广元地区民歌研究》,四川师范大学硕士学位论文,2020中表3.5的统计中看出。

——与音级听觉心理相关的音级内在结构机理分析