播期对洱海流域玉米产量和氮磷养分利用的影响

陆 佳,邓 丹,李 雪,夏于茸,贾俊状,王 弢,胡小康

(大理大学农学与生物科学学院,云南大理 671003)

玉米Zea mays L.是重要的粮食和饲料作物〔1〕。在全球人口持续增长的背景下,对玉米的产量增加及资源高效利用提出了迫切要求〔2〕。对于云南而言,玉米在全省粮食生产中的作用更加突出。2017—2019年间,云南省年均玉米播种面积占粮食播种总面积的42.6%,产量占全省粮食产量的49.5%〔3〕。

引进高产优良品种是提升农作物产量的重要途径之一〔4-5〕。研究表明,新品种对中国玉米产量增加的贡献率为53%〔6〕。在当前众多玉米品种中,“先玉335”和“郑单958”是国内玉米主产区的主推品种,二者具有高产、稳产、优质等特性〔7-9〕。引进新品种时,选择适宜的播种日期(以下简称“播期”)是成功引种的关键〔10〕。播期除影响作物产量以外,还影响养分的利用效率、生长发育进程等〔11-14〕。在河北的一项研究〔12〕表明,相差一个月的时间,最佳播期可以使产量增加47%~74%。

从全国播种情况看,大理市为玉米中低产区〔15〕,区域内玉米平均产量为(8 963±1 255)kg/hm2〔16〕,在有些实验研究中可达到14 205 kg/hm2〔17-18〕。而国内一些高产生产体系中,玉米产量可超过14 400 kg/hm2〔19-20〕。因此,区域内的玉米产量还有很大提升空间,需从多方面采取措施,特别是引进高产新品种〔21〕。基于以上分析,本研究在云南省大理市洱海流域开展田间实验,以“先玉335”和“郑单958”为研究对象,探讨播期对2个玉米品种的产量及氮磷养分吸收利用的影响,以期为区域玉米生产提供指导。

1 材料与方法

1.1 实验地点概况 实验地点位于大理大学农学实验站(25°41′N,100°10′E,海拔2 002 m),地处云南省大理白族自治州大理市洱海西侧的农田区域。流域为亚热带高原季风气候类型,年平均气温15.5℃,最暖月平均气温20.1℃(7月),最冷月平均气温8.6℃(1月);年降水量1 060 mm。0~50 cm土壤容重1.22~1.46 g/cm3,pH值5.3,有机质含量3.0%~6.7%。

1.2 实验设计和田间管理 实验采用双因素设计,2个研究因素分别为玉米品种和播期。玉米品种设2个水平,分别为“先玉335”和“郑单958”,均为在中国玉米主产区广泛种植的品种。播期设2个水平,分别为2021年6月20日和2021年7月5日,2批次播种时间相隔15 d(第1批播种的“先玉335”用“XY1”表示,第2批播种的“先玉335”用“XY2”表示;第1批播种的“郑单958”用“ZD1”表示,第2批播种的“郑单958”用“ZD2”表示)。田间实验采用随机区组的形式布置小区,小区规格4 m×3 m,各区组间隔1 m,区组内各小区间隔0.3 m,每个处理重复4次。在各小区内部设置采样区,用于在玉米成熟时测定产量,以及采集玉米样品分析氮、磷养分吸收量。采样区有3行共30株玉米。本研究每个小区的产量及地上部生物量以30株玉米的样本量进行测定。

采用条播的方式播种,行距60 cm,株距25 cm,折算成播种密度为66 667株/hm2。播种时,每个种植穴播种3粒玉米,待玉米长至3叶期再进行间苗,每个种植穴保留1株壮苗。ZD1于10月30日收获,生育期共持续132 d。XY1于11月10日收获,生育期共持续143 d。ZD2和XY2于11月18日收获,2个品种的生育期共持续136 d。

在玉米的整个生育期,各处理的肥料施用量分别为:氮肥(N)200 kg/hm2,磷肥(P2O5)100 kg/hm2,钾肥(K2O)100 kg/hm2。全生育期30%的氮肥作为基肥,于整地前撒施于地表,并在整地翻土时与表层0~30 cm土层混合;剩下70%的氮肥作为追肥平均分成2次,分别于6叶期和10叶期进行施用。追施氮肥时,先将氮肥溶于水,然后撒施于地表。磷肥和钾肥全部用作基肥,与作为基肥的氮肥一起于整地前施用,与表层土壤混合。氮肥为尿素(N含量46%),磷肥为过磷酸钙(P2O5含量16%),钾肥为硫酸钾(K2O含量52%)。实验期间为研究区域的雨季,水分供应以雨水为主,仅在播种后,以及追施氮肥时浇水。定期通过人工拔除实验地中的杂草。

1.3 产量测定及样品采集分析 于蜡熟期收获玉米,测定产量和地上部生物量,同时采集玉米和秸秆样品用于测定氮、磷养分含量。测定产量时,采集每个小区预留的采样区中的玉米,测量每株玉米的籽粒产量、茎秆干重及叶片干重,计算每株玉米的秸秆干重(茎秆与叶片的总干量),地上部生物量总干重(籽粒与秸秆的总干重,未测定玉米穗轴的干重)。籽粒产量为在烘箱中烤种72 h后的籽粒干重。此外,从每个小区的30株玉米中选取大小处于中等水平的植株3株,用于测定茎秆、叶片、籽粒等的水分含量及氮、磷养分含量。玉米茎秆、叶片、籽粒样品经过H2SO4-H2O2消煮后,用凯氏定氮法测定氮含量,用钼锑抗显色法测定磷含量〔22〕。

1.4 数据处理与统计分析 以30株玉米的均值分别作为各小区单株玉米的籽粒产量、茎秆干重、叶片干重,最后再分别乘以播种密度,换算成各小区每公顷的籽粒产量、茎秆干重、叶片干重。本研究中,秸秆产量为每公顷的茎秆和叶片总干重;地上部生物量为每公顷的籽粒和秸秆总干重。每公顷的籽粒、茎秆、叶片的吸氮总量及吸磷总量通过将籽粒、茎秆、叶片等各自的生物量乘以它们相应的氮含量及磷含量而得到。收获指数=(籽粒产量/地上部生物量)×100%。

通过氮肥(磷肥)偏生产力、籽粒氮(磷)利用效率、氮(磷)收获指数、籽粒氮(磷)偏平衡、地上部氮(磷)偏平衡等5项指标表征氮磷养分利用效率,计算方法如下:氮肥(磷肥)偏生产力(kg/(kg N)及kg/(kg P2O5))=籽粒产量/氮肥(磷肥)施用量;籽粒氮(磷)利用效率(kg/kg)=籽粒产量/地上部吸氮(磷)总量;氮(磷)收获指数(%)=(籽粒吸氮(磷)量/地上部吸氮(磷)总量)×100%;籽粒氮(磷)偏平衡=籽粒吸氮(磷)量/氮肥(磷肥)施用量;地上部氮(磷)偏平衡=地上部吸氮(磷)量/氮肥(磷肥)施用量。

用R 3.4.1软件进行统计分析,计量资料以(x±s)表示,方差分析检验处理效应的显著性,事后检验用TukeyHSD多重比较分析各处理间的差异显著性。显著性检验水平为α<0.05,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果与分析

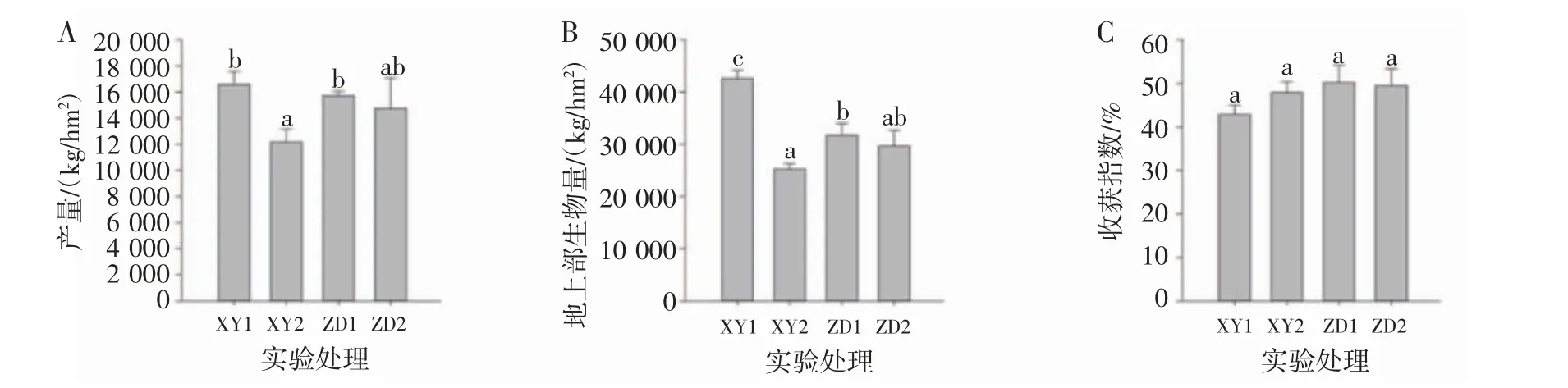

2.1 玉米产量XY1产量最高,比XY2高36.4%,差异有统计学意义(P<0.05)。ZD1与ZD2的产量差异无统计学意义。见图1A。对于地上部生物量而言,XY1生物量比XY2高68.8%,差异有统计学意义(P<0.05),比ZD1高34.3%,差异有统计学意义(P<0.05)。见图1B。各处理间的收获指数差异无统计学意义。见图1C。

图1 玉米产量及地上部生物量和收获指数

2.2 玉米吸氮量XY1与XY2的籽粒吸氮量差异无统计学意义,ZD1与ZD2的籽粒吸氮量差异也无统计学意义,表明播期对同一品种玉米籽粒吸氮量无显著影响。“郑单958”的籽粒吸氮量比“先玉335”高,差异有统计学意义(P<0.05)。见图2A。“郑单958”的秸秆吸氮量比“先玉335”高,其中ZD1秸秆吸氮量比XY1秸秆吸氮量高65.0%,ZD2秸秆吸氮量比XY2秸秆吸氮量高160.0%,差异均有统计学意义(P<0.05)。播期对“先玉335”的秸秆吸氮量有显著影响,对“郑单958”的秸秆吸氮量影响不显著,其中XY1秸秆吸氮量比XY2秸秆吸氮量高68.8%,差异有统计学意义(P<0.05)。见图2B。XY1地上部吸氮量比XY2高52.1%,差异有统计学意义(P<0.05);“郑单958”的地上部吸氮总量高于“先玉335”,差异有统计学意义(P<0.05)。见图2C。

图2 玉米吸氮量

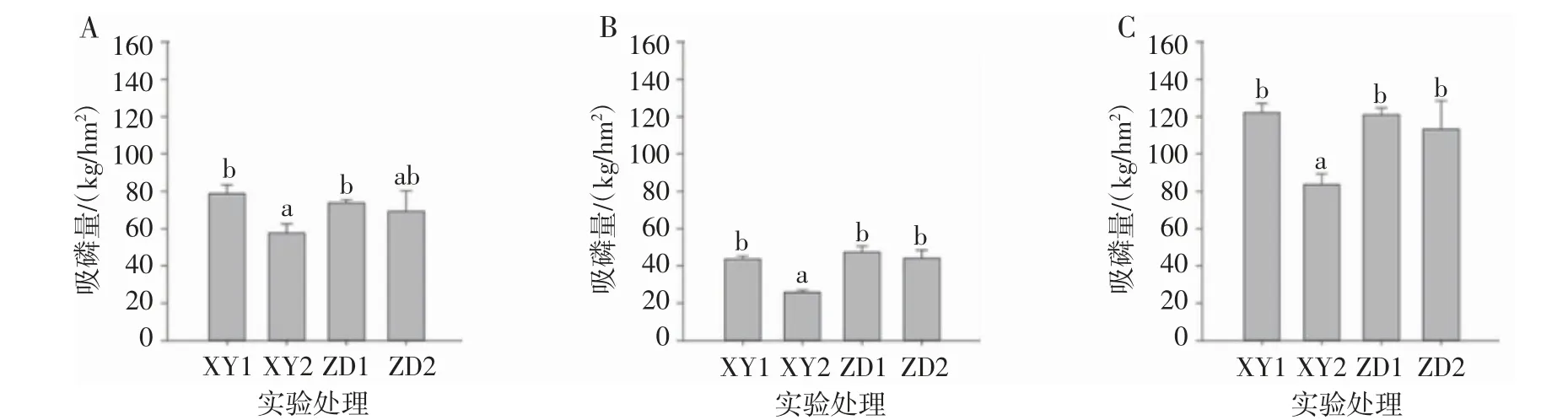

2.3 玉米吸磷量XY1籽粒吸磷量比XY2高52.7%,差异有统计学意义(P<0.05);ZD1与ZD2的籽粒吸磷量差异无统计学意义。见图3A。XY1及2批次播种的“郑单958”秸秆吸磷量差异无统计学意义,但均比XY2秸秆吸磷量高,差异有统计学意义(P<0.05)。见图3B。2个品种的玉米,第1批播种地上部吸磷总量比第2批播种的高。其中XY1地上部吸磷总量比XY2高46.4%,差异有统计学意义(P<0.05);ZD1地上部吸磷总量与ZD2之间差异无统计学意义。见图3C。

图3 玉米吸磷量

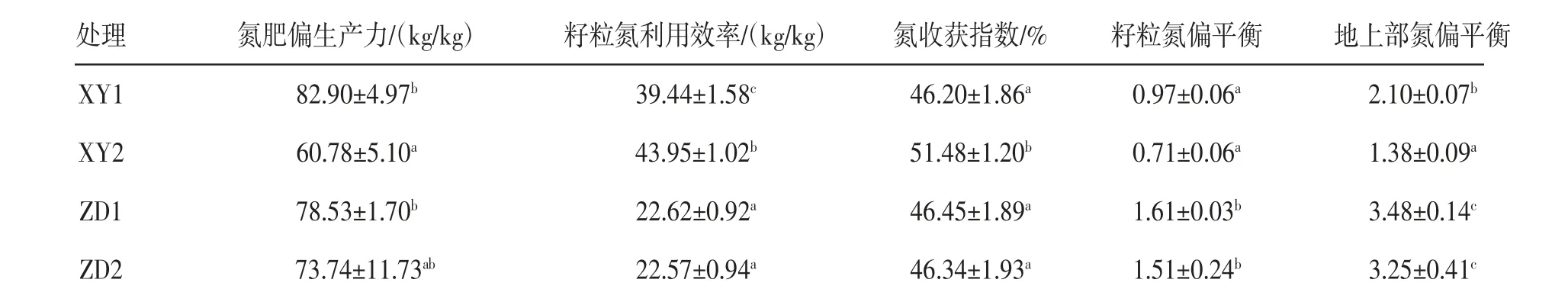

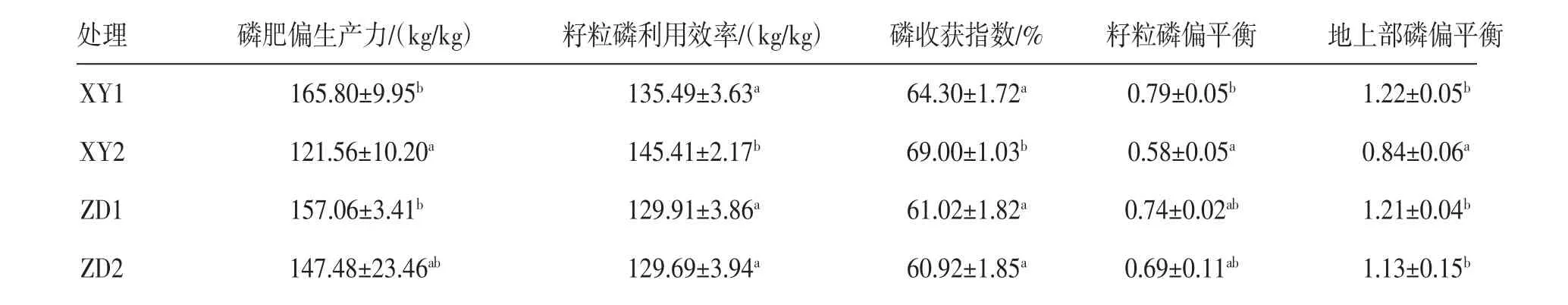

2.4 养分利用效率XY1的氮肥偏生产力及磷肥偏生产力比XY2高,差异有统计学意义(P<0.05)。“先玉335”的籽粒氮及磷利用效率高于“郑单958”,其中籽粒氮利用效率在品种间的差异有统计学意义(P<0.05);籽粒磷利用效率为XY2高于2批次播种的“郑单958”,差异有统计学意义(P<0.05)。XY2的氮及磷收获指数显著高于其他3个处理,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1~2。

“郑单958”的籽粒氮偏平衡比“先玉335”高,其中ZD1籽粒氮偏平衡比XY1高66.0%,差异有统计学意义(P<0.05);ZD2籽粒氮偏平衡比XY2高112.7%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1~2。

“郑单958”的地上部氮偏平衡比“先玉335”高,其中ZD1地上部氮偏平衡比XY1高65.7%,差异有统计学意义(P<0.05);ZD2地上部氮偏平衡比XY2高135.5%,差异有统计学意义(P<0.05)。XY1地上部氮偏平衡比XY2高52.2%,差异有统计学意义(P<0.05);ZD1与ZD2的地上部氮偏平衡差异无统计学意义。XY2地上部磷偏平衡小于其他3个处理,差异有统计学意义(P<0.05),XY1、ZD1及ZD2地上部磷偏平衡差异无统计学意义。见表1~2。

表1 玉米氮利用效率

表2 玉米磷利用效率

3 讨论

本研究中,“先玉335”产量可达16 580 kg/hm2,“郑单958”产量可达15 706 kg/hm2,与研究区域其他品种的产量相比处于较高水平。尽管“先玉335”的产量高于“郑单958”,但二者间的差异无统计学意义,表明二者在区域内的环境和气候适应性相似。有研究〔17〕报道本地区的玉米产量可达14 205 kg/hm2。另一在本区域的研究〔18〕探讨了14个玉米品种的生产表现,其产量在9 623~11 781 kg/hm2之间。张艳明等〔23〕在本区域对29个玉米品种(系)进行了生产试验,产量最高的品种(系)为“9-5”,达到16 335 kg/hm2,作为对照的“路单8号”产量为13 484 kg/hm2。研究结果表明“先玉335”和“郑单958”2个玉米品种均能很好地适应洱海流域的气候和土壤条件,与该区域的一些传统主栽品种相比,产量更具优势。通过引进这2个品种,同时加强肥料管理,将能够帮助提升研究区域玉米产量。

播期对2个品种的玉米产量有影响。研究区域6月中旬比7月初更适宜播种2个品种的玉米,7月初播种“先玉335”,产量显著降低,与6月中旬播种相比差异有统计学意义(P<0.05)。不同处理间的收获指数在43%~50%,各处理间收获指数差异无统计学意义,但低于全国51%的平均值〔19〕。因此,播期可能主要是通过影响玉米生物量的积累而影响产量的形成。此外,播期还可能从其他方面影响玉米产量的形成。

2个品种的玉米都在最佳时期播种(6月中旬的播期处理),尽管“先玉335”的产量比“郑单958”略高,且其地上部生物量显著高于“郑单958”,但其地上部吸氮量比“郑单958”少近40%,差异有统计学意义(P<0.05)。这一结果表明,在产量相同的情况下,“先玉335”是氮利用更高效的品种。从氮利用效率指标表现可以发现2个玉米品种对氮利用的差异。例如,“先玉335”的氮肥偏生产力比“郑单958”略高;同时,“先玉335”的籽粒氮利用效率比“郑单958”高74%,差异有统计学意义(P<0.05);但从氮收获指数来看,二者在成熟过程中地上部吸收的氮向籽粒转移的效率差异无统计学意义。因此,“先玉335”氮利用更高效的原因在于形成单位质量的籽粒和单位质量的地上部干物质所需的氮更少。2个品种的玉米对磷的利用效率指标差异无统计学意义。这一结果也表明,从降低氮肥投入,提升玉米生产的经济效益和生态环境效益的角度看,“先玉335”是比“郑单958”更好的选择。

6月份播种与7月份播种相比,能显著增加“先玉335”的产量,并促进对氮磷养分的吸收。2个播期对“郑单958”的影响较小,但6月份播种更有利于实现高产,并促进对氮磷养分的吸收。2个品种的玉米产量超过区域已知品种的产量。因此,通过引进“先玉335”和“郑单958”2个品种,并在6月份进行播种,将有助于提升区域玉米产量,同时促进玉米对养分的吸收利用。若进一步从减少氮肥投入及提高氮肥利用效率的角度看,“先玉335”则是比“郑单958”更好的选择。