杨立青管弦乐配器语言探赜

任 磊 尹明五

内容提要: 杨立青的管弦乐作品在中国管弦乐创作历史发展中具有相当重要的地位;作为中国当代著名音乐理论家、教育家,管弦乐配器艺术是其学术研究的核心。将“音色——音响”因素作为管弦乐创作的主导性思维、总体艺术构思中一个不可或缺的关键环节,是杨立青管弦乐配器艺术中最显著的探索与创新。音型化织体的多样化写法、纵向织体结构中的多元化呈现、管弦乐配器布局中的多义性表达,成为杨立青管弦乐配器的典型语言特征。

引 言

在中国管弦乐创作的探索历程中,著名作曲家杨立青先生的管弦乐作品具有相当重要的位置。同时,作为中国当代著名的音乐理论家、教育家,管弦乐配器艺术也是杨立青学术研究的核心课题。“音色——音响”因素在管弦乐创作中的主导性思维,将这一因素视为总体艺术构思中一个不可或缺的关键环节,是杨立青管弦乐配器艺术中最具代表性的探索与创新。这从他以音色——音响观念为主要线索写就的重要著作《管弦乐配器教程》中就可见一斑。

2012年正式出版问世的三卷著作《管弦乐配器教程》(以下简称《教程》)是杨立青毕生学术研究以及创作、教学实践的心血结晶。彭志敏在《读杨立青〈管弦乐配器教程〉的几则感想》一文中这样评价:“从《教程》的内容安排、结构设计乃至篇目称谓上看,‘音色’,乃是非常醒目地贯穿于全书的一条鲜明主线。”①在《教程》中,作者首先从管弦乐音响的“声学”角度出发,以“声学”的理论基础为前提,阐明管弦乐配器中“声音的音色特性”;再到乐器法方面,以弦乐器、木管乐器、色彩性打击乐器、铜管乐器的顺序递进,从乐器性能方面层层展开,不仅对各类传统乐器的性能与用法进行了详尽的分析与总结,还对20世纪以来传统乐器新音响、新音源的发掘,乐队编制的多样化组合以及不同乐器组合中音色“多元化”的组合形态等方面,进行了全面的归纳与总结。《教程》十分清晰地梳理与阐述了不同时期与不同音乐流派的音色组织方式,以及各类音响形态的构成,体现出杨立青对管弦乐配器中的音色——音响语言和技术原理鞭辟入里的认识与见地。的确,他曾不止一次地强调,在织体结构中纵向声部结合的配器处理中,以及横向时间维度上的铺陈、展开的过程中,音色——音响因素之间的对比变化对加强与深化作品结构与音乐内容的重要性,并指出:“主要应通过聆听、分析经典作品及大量的写作实践去获得适度的‘分寸感’、拿捏音色变化的时机及频度,以取得恰当的音响比例和合理的音色布局。”②由此可见,杨立青对管弦乐配器中传统丰富性与现代创新性的音色处理技术的深入分析、总结与理解,植根于我国管弦乐配器课教学。

音色——音响因素是杨立青管弦乐创作中具有明确定向和严密发展逻辑的结构力因素。杨立青十分强调管弦乐的配器过程是一个层次分明、秩序井然的有机整体,反对“色彩漫无目的的任意堆砌”③。他还在《教程》中前沿性地提出了将“音色——音响体”作为配器布局中具有结构力因素的一种配器方式(如《教程》第十五章第二节中的第二点“音响的转接”)。杨立青指出:“无论不同流派在美学立场上存在多大歧异,它们对音色在结构中的作用寄予莫大重视,对音色微差及乐队音响多层次、多样化的复杂对比关系的执着追求,却是共通的。”④由此可见,杨立青对音色——音响因素在管弦乐配器过程中起着决定性因素的观念,呼应着勋伯格致力于使“音色”在音乐创作中成为独立性因素的追求。此外,杨立青在管弦乐创作中体现出的高度的音响想象力与色彩敏锐度、对织体结构多层次——多因素写法的追求、对乐器新音色的开发以及对传统乐器音色的充分探索与挖掘,不仅反映出杨立青的管弦乐音响观念中透露着我国传统民族音乐的审美意识,也反映出其创作与以配器技法的多元复合、音响色彩的细腻丰满见长的德奥学派有着深层联系。从上述的几个方面可以看出,杨立青在他多年的管弦乐创作中形成了独具一格的管弦乐配器语言风格。

杨立青的管弦乐配器手法自然是丰富多样的,但本文并不是对其管弦乐配器技法与风格的全面概括与阐述。笔者拟从三个不同的视角,即“音型化织体的多样化写法”“纵向织体结构中的多元化呈现”“管弦乐配器布局中的多义性表达”来观察杨立青先生的管弦乐配器语言特征在其创作中的体现。

一、 音型化织体的多样化写法

音型化织体的写法是将两种基本织体因素(即线条性因素与和声性因素)以不同的个性化编织手法进行“塑形”,并将其作用于最终音响形态呈现的配器手段。音型化织体的写法在管弦乐作品中具有鲜明的“音响造型”意义。

在杨立青的管弦乐作品中,可以看到独具个性的音型化织体的写法得到了相当广泛的运用。在他的每一部管弦乐作品中,人们都可以发现相当精致的音型化织体写法的段落。为了在整体上获得层次更丰富、音响更“立体化”的效果,杨立青进一步拓展了传统音型化织体的写法。笔者拟从以下3个方面进行归纳与分析。

(一) 支声衬腔式的和声音型化织体

“支声衬腔”是复调织体的形态之一,区别于复调中的对比与模仿。在《哈佛音乐辞典》中,“支声复调”(heterophony)一词的定义为:“本质上相同的两个或两个以上不同形态的旋律线条的同时演奏(唱),尤其指在即兴演奏(唱)中,它通常以一种旋律线条的原始形式与自身的装饰类型相结合。”⑤即同一旋律线条以不同装饰性变体形式的变化叠合。“两个或两个以上不同形态”的旋律线条大体上有着相似的总体轮廓,但细节上会有轻微的音程和节奏形态上的差异,是带有细微差异或装饰性的复调化织体因素。支声衬腔式的音型化织体写法在杨立青的管弦乐作品中虽然不是很多,但以下列举的两个例子彰显了其巧妙的处理方式。

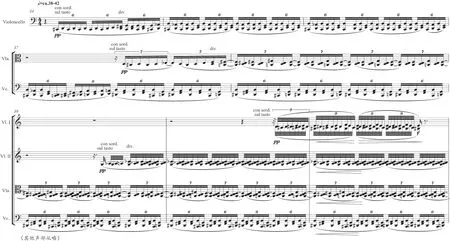

例如,在《木卡姆印象》的第51 ~58小节处,以弦乐组为主体的静态和声性因素,在其自身的织体层中,逐渐开始了支声衬腔式音型化的运动(见谱例1)。

谱例1 杨立青《木卡姆印象》,第51 ~58小节

在这个段落中可以看到,中提琴被分为四个声部,其中,中提琴Ⅰ、Ⅱ声部作“锯齿”状的环绕音型运动,中提琴Ⅲ、Ⅳ声部则作不规则的,以2 ∶ 3时值关系对置的节奏化音型组合,并带有一定的“偶然性”。从第54小节开始,单簧管声部以“模仿”的关系加入,做环绕音型运动,中提琴声部的节奏化音型组合以“简化”的方式逐渐转接到小提琴Ⅰ、Ⅱ声部。因此,从整体上看,这个段落中“锯齿”状的环绕音型运动与具有“偶然”性质的非节拍化特征的节奏音型组合不断反复,构成了一种“支声衬腔”式的声部关系,在整体音响上呈现出余音绕梁的美妙效果。同时,在小提琴Ⅰ的泛音持续音,以及低音单簧管的音程持续音的“黏合”作用下,该段落在整体上又构成了一种呈逐渐扩展形态的“和声性”音块。

下面选自《引子、吟腔与快板》的第31 ~32小节,其“背景层”可视为支声衬腔式和声音型化写法的一种特殊“变体”(见谱例2)。

谱例2 杨立青《引子、吟腔与快板》,第31 ~32小节

在这个段落中,弦乐组的“块状”静态和弦长音被铜管组、木管乐器、竖琴与大锣等声部交替重叠,勾勒出弦乐组的整体轮廓及其和声转换;同时,弦乐组自身的演奏法也在发生转变(拉奏——泛音,后又转为震音)。马林巴与钟琴所演奏的具有动态“分解式”特征的和声化音型,则作为色彩装饰性因素去“描画”“渲染”了静态和声层的轮廓线,而其具有“离心”作用的音高运动,无疑是由传统的“支声衬腔”式写法脱胎而出。这与支声式的复调化写法特点十分吻合,揭示了不同声部层之间既“同源”又具有“差异”的性质。因此,在整体上形成了一种动静相宜且非定格化的支声衬腔式的和声音型化织体形态。

(二) 派生性的线条音型化织体

在派生性线条音型化织体的写法中,杨立青经常会为主要的基本结构添加富有趣味的对比“副旋律”或经过性的短小线条。不仅如此,他有时还会从基本声部中引申、繁衍出新的派生线条,以使其和声内声部更具独立性与多样性。

在杨立青的管弦乐作品中,派生性线条音型化织体与传统音乐中的主、复调织体一脉相承,但又不尽相同。例如,在《荒漠暮色》第105 ~106小节(见谱例3)中,其表现形式是由3种不同音型化织体形态的多声部聚合而成的综合音响体结构。

在此例中,基本色调是由弦乐音色决定的。弦乐组中第一提琴、第二提琴与中提琴被分为12个声部,并分别以相距两个八度间距的“静态”的泛音持续音声部与“动态”的“摇荡型”和声音型化的纵向重叠作为基本单元;其中,持续音声部与和声音型化的各分部,均在以大二度为主的狭窄音区范围中结聚,从而在宏观上呈现出较高节奏密度,但在音响形态上形成具有“镂空”特点的动态“音束”效果。在木管组与中胡的主奏声部中,作曲家利用对照性的音色配置,从弦乐组纵向和声音型化中脱胎出数条由双簧管——单簧管——长笛——短笛——中胡的异质性音色,形成在横向上交替转接的短小线条化音型。打击乐组则承担着装饰性作用,强调着木管组派生线条的“音头”,马林巴与竖琴以“变化叠合”的方式点染着泛音持续音声部。这里各个声部都具有独立意义,“繁衍”出各种不完全趋同的独立线条化音型形态,从而具有一定的“派生性”意义。

不可否认,这些从弦乐组基本色调中引申出来的新声部,并未改变音乐的基本性质,但有效地促进了织体结构的复调化程度,并丰富了音乐的色彩变化与声部运动的灵活性,并在整体上体现出“对比——综合”的复合音响体特征。

在杨立青的管弦乐作品中还可以看到,传统的派生线条音型化织体的写法已经发生了根本性蜕变。它们虽然保持着线条音型化的“外壳”,但每条派生出来的声部并非依附于某种轮廓十分明确的和声功能意义,而是具有更为独立的表现意义;甚至这些线条音型化织体本身也不再具有传统的“旋律”意义,而是旨在塑造一种较为曲折、模糊的轮廓以及更具有流动性与色彩性的音响结构形态。

谱例4选自《荒漠暮色》的第34 ~41小节。在这个段落中,弦乐组被分为8个声部组,每个声部基本上按照 C——D——G——D的小二度与纯四度的音程间距,以“模仿”的关系由低及高地渐次进入;每个声部线条均由相邻的半音或全音关系的“环绕”构成,并按照以6 ∶ 7 ∶ 8 ∶ 9的连音节奏音型的增值“繁衍”关系进行“派生”关系的发展,并不断地反复,形成了4种节奏型的线条音型化织体层的纵向复杂结合(见谱例5)。

谱例3 杨立青《荒漠暮色》,第105 ~106小节

谱例4 杨立青《荒漠暮色》,第34 ~41小节

谱例5 杨立青《荒漠暮色》,第34 ~41小节,纵向多层次节奏型复合图示

随着声部密度的逐渐增加、叠合,音响形态构成了由“淡”及“浓”的“色调”渐变,汇聚成一个具有极高“浓度”的巨大音束;随后又作渐次的层次削减,从而产生出音高——节奏关系上的复杂交错与音色上的细腻层次变化。从外观上看,这个段落具有“流动”的音束与微复调织体的特点,但每个声部进行不断繁衍、循环和反复,又使其具有派生性的线条音型化织体的特点。

(三) 混合性的复合音型化织体

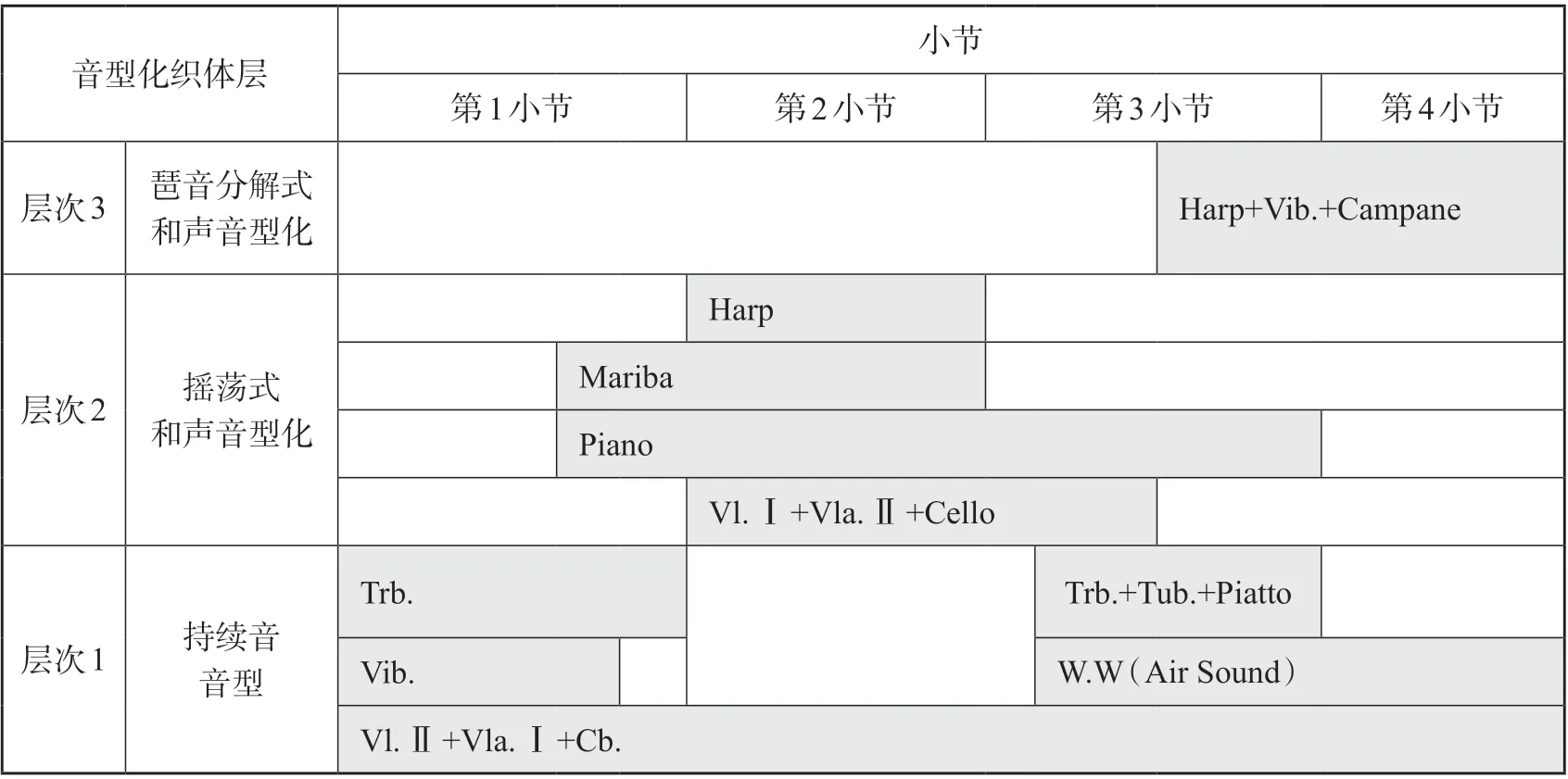

混合性的复合音型化织体是指将线条音型化、和声音型化以及节奏音型化手法加以综合运用,以形成一种纵向多层次、多因素的音型化织体的复合形式。为了获得层次更丰富、音响更“立体化”的效果,杨立青在管弦乐作品中会将不同类型的音型化织体以一种较为繁复的形式纵向叠置在一起使用。例如,在《荒漠暮色》段落Ⅰ的第1 ~4小节处,即包含了3个不同层次因素的音型化织体层的叠置(见表1)。

从表1中可以看到,层次1主要以“持续音音型”构成,其中包含了3个子层次:小提琴Ⅱ、中提琴Ⅰ与低音提琴声部的和声静态持续音音型为主体,另外两个子层次分别以“块状”的色彩性音响体(加弱音器的铜管长音吹奏与木管组的弹吐加气声吹奏),以此予以叠合,对主体进行染色。层次2主要以“摇荡式和声音型化”构成,其中包含了4个子层次:先以钢琴与马林巴声部“分解”震音音型叠入,在此基础上再分别依次叠入竖琴声部颗粒感较强的“点状”分解音型,与小提琴Ⅰ、中提琴Ⅰ与大提琴声部的“分解”震音音型。层次3主要以“琶音分解式和声音型化”构成:颤音琴与竖琴的琶音分解和弦,排钟予以滚奏点缀,增强了其音响的动态感与融合性。值得注意的是,层次2中的钢琴声部所扮演的角色,似乎“沟通”着上述7个不同的子音型化层次。在短短4小节的过程中,音型化织体变化多样,这些不同音型化层次的叠置与混合,呈现出了绝妙且细腻的音响层次变化。

表1 杨立青《荒漠暮色》,第1 ~4小节,复合音型化织体结构层示意

二、 纵向织体结构中的多元化呈现

杨立青曾提出:“在不同历史时代的音乐作品中,音乐的所有元素——音高、节奏、力度及音色的造型作用及它们的相互影响,永远都是通过特定的音响织体结构体现出来。”⑥也就是说,配器的艺术实则是音乐音响语言的造型艺术,其本身探讨的是乐队在声部纵向结构中的配器处理问题。在杨立青的管弦乐作品中,声部纵向的配器处理呈现出多元化特点,其独特的处理手法总是与特定的音响表现意图相联系。下面笔者拟从4个方面加以归纳与分析。

(一) 声部的变化叠合

在纵向织体结构中处理乐器声部相互叠合的构成上,杨立青往往会采取程度不等的差异与变化,以形成更加多元的复合音响形态的呈现。其处理手法常以下面列举的两种方式表现出来。

第一种是利用具有不同动态特征的声部变化叠合的处理方式。例如在《引子、吟腔与快板》中“引子”的结束部分(第39 ~42小节),木管与弦乐在音高、节奏的关系上保持一致,长笛、单簧管与大管依次对弦乐组声部进行重叠,整体上是典型的同质性织体结构的特点。然而,两组在声部叠合的过程中,并未在演奏技法上完全趋同:首先,在第39 ~40小节处,弦乐组各声部均采用单音震音奏法依次进入,木管组则保持自然的连音奏法予以同度叠合;而后,从第40小节的最后一拍至第41小节,弦乐组中的小提琴Ⅰ、Ⅱ与中提琴继续保持震音奏法,大提琴与低音提琴开始以拨奏与拉奏之间的转换予以重叠,圆号也在第41小节的强拍上对其进行了重叠强调。同时,弦乐组整体上开始对二胡声部正常拉奏的旋律线条予以叠合,最后在第42小节处用拨奏的重叠予以收束。在第39小节柔音木琴与竖琴则勾勒着“音头”,从而使整体“块状”音响更“立体化”。在这短短的4小节段落中,作曲家利用各声部间细微的动态特性的变化叠合,不仅使音乐线条具有了一定程度的张力,而且在音响色彩上产生了细微的差别(见谱例6)。

谱例6 杨立青《引子、吟腔与快板》,第39 ~42小节

第二种是利用具有装饰性因素的声部变化叠合的处理方式,这是在杨立青管弦乐配器写作的各类变化叠合中最常见的一种。例如,在《荒漠暮色》的段落Ⅲ处,装饰性声部的变化叠合是以线条性织体因素与节奏性因素变体的综合形式出现的(见谱例7)。

谱例7 杨立青《荒漠暮色》,第22 ~25小节

谱例7所示的段落在整体上可视为由“旋律+伴奏”所构成的主调化织体结构。主要旋律声部由长笛与小提琴Ⅰ、Ⅱ声部(八度重叠)的对位化线条所构成,“伴奏声部”则是由一个骨架声部层与6个装饰性变体层的纵向叠合所构成,各声部之间均采用对比音色的配置加以分离,并且在节奏形态上以6 ∶ 5 ∶ 4 ∶ 3 ∶ 2 ∶ 1的比例关系予以并置,呈现出纵向织体结构的多元化复杂关系:

层次1(骨架声部):由中提琴+低音提琴+圆号Ⅲ、Ⅳ+长号Ⅰ、Ⅱ所构成的静态和声层,从第24小节开始,中提琴声部演化成震音演奏的线条性音型化形式。

层次2(装饰性变体Ⅰ):由大提琴声部震音演奏的摇荡式和声音型化织体层,在增加音乐律动感的同时,更造成了音响紧张度的上升。

层次3(装饰性变体Ⅱ):由颤音琴声部以八分音符为一拍的节奏单元所构成的线条性音型化织体层。

层次4(装饰性变体Ⅲ):由圆号Ⅰ、Ⅱ声部以两拍三连音为一组的节奏单元所构成的线条性音型化织体层。

层次5(装饰性变体Ⅳ):由大管Ⅰ、Ⅱ声部以4个十六分音符为一拍的节奏单元交替演奏所构成的线条性音型化织体层。

层次6(装饰性变体Ⅴ):由单簧管Ⅰ、Ⅱ声部以五连音为一拍的节奏单元交替演奏所构成的线条性音型化织体层。

层次7(装饰性变体Ⅵ):由竖琴声部以六连音为一拍的节奏单元所构成的线条性音型化织体层。

其中,装饰性变体Ⅱ——Ⅵ织体层的纵向叠合,使这个段落“伴奏层”的整体节奏密度变得极高,并使节奏与和声的组合关系变得极其复杂化,其5个音型化线条自身的和声构成演变为极度不协和的“音链”形态(每一环节均由小二度、增四度音程组成),强调了这一整体和声性音响的不协和性质与紧张度。

(二) 音响色彩的渲染

自20世纪50年代以来,现代音乐中以“音响”作为素材的思维逻辑逐渐成为创作的核心观念。在杨立青的管弦乐作品中,可以看到他将音响结构中的各类集结状态(即点——线——面——场)以及其声学特性上的动态对比变化(即起振——持续——衰减的时间过渡特性)作为配器的根本出发点,并引入音乐整体的审美范畴。在配器手法上,杨立青运用独立性的色彩装饰性写法,将乐器音色作为一种“色彩涂层”,敷加在音响形成的过程中,渲染与修饰音响色彩的画面,以达到烘托音乐气氛与营造特定意境的目的。

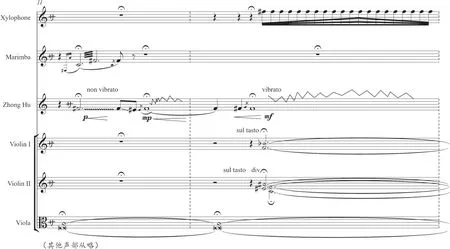

在谱例8的片段中,可以看到这种纯粹以音响色彩的渲染为目的的写法。自第11小节开始,由中胡独奏的旋律动机,出现在由中提琴与双簧管Ⅰ演奏的持续音背景层中。此时,作曲家首先运用马林巴的装饰音演奏强调中胡的音头,而后运用其装饰性的震音演奏进行重叠,以渲染中胡音响的起振状态;在第12小节处,中胡停在的持续长音上,并作揉弦幅度较大且不规则的“颤吟”,音响形态本身被“异化”,但随后弦乐组中的小提琴Ⅰ、Ⅱ声部的泛音逐层叠加进来,演奏持续性的长音,并形成了相对稳定独立的和声背景层。值得注意的是,小提琴3个声部层的泛音长音持续,正是对中胡声部主要音 f音响动态中“持续”阶段“稳定”状态的渲染。而与小提琴声部同步进入的木琴以不规则的渐快——渐慢的单音击奏,则赋予了“颤吟”音响动态中更为丰富的弹性因素。在这里,每个乐器声部的逐层叠加,在织体结构中都具有相对的独立性,而且,对中胡主要旋律线条音级的装饰都有所不同,其整体音响效果具有极其丰富的层次与色彩。

“附加平行声部”是另一种音响色彩渲染的配器手法,这一手法是从音响共振的物理学原理出发,以丰富骨架声部的共鸣效果,增加乐队音响的层次感,其来源于梅西安在乐队作品中的装饰性手法,他将之称为“共鸣效果”或“附加共鸣”。在杨立青的管弦乐作品中可以发现类似的配器手法,但这里起着音响色彩渲染作用的“附加声部”,常常是按照骨架声部的平行“支声”变体处理的(见谱例9)。

谱例8 杨立青《荒漠暮色》,第11 ~12小节

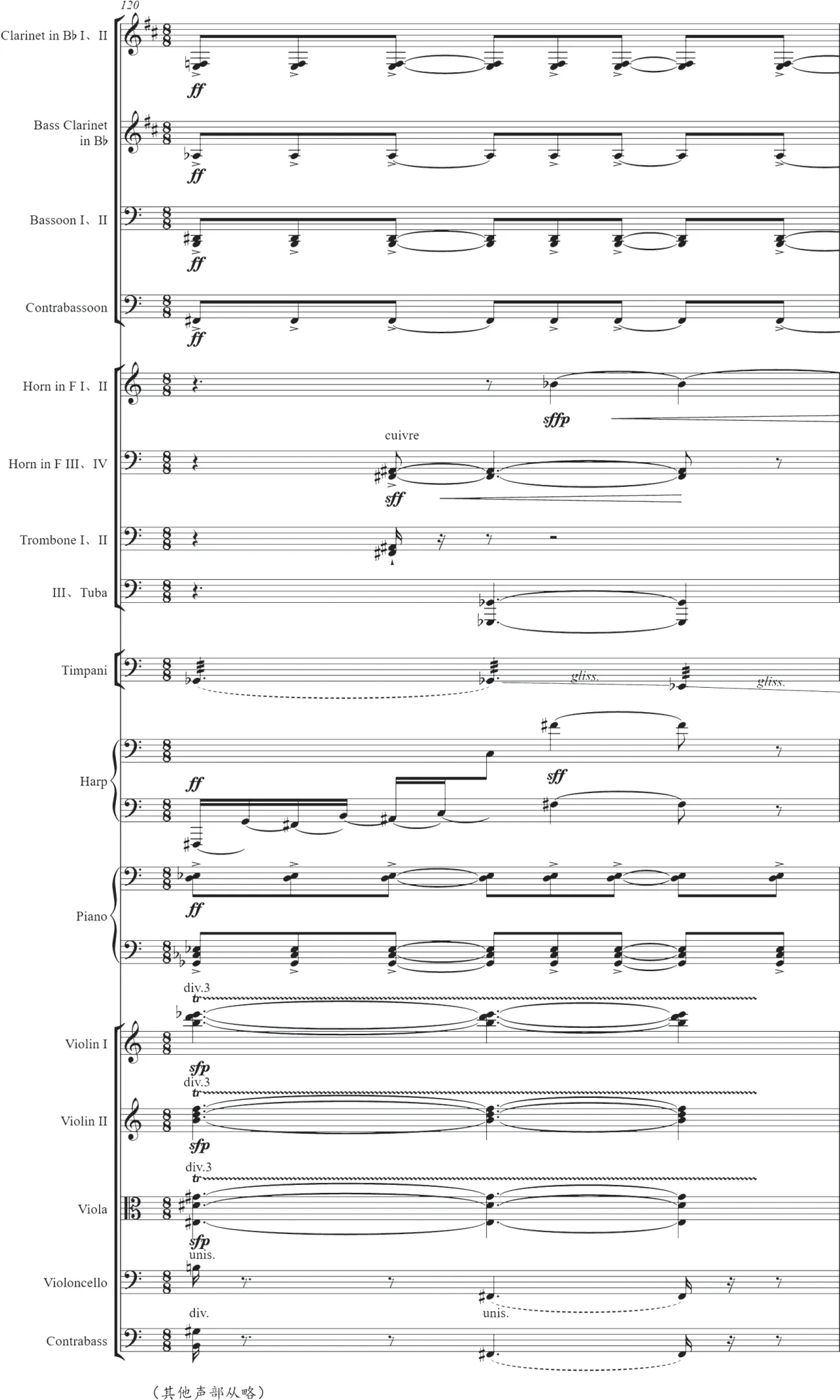

谱例9 杨立青《荒漠暮色》,第120小节

在谱例9中,骨架声部由木管组的单簧管Ⅰ、Ⅱ,低音单簧管和大管声部以ff的力度演奏“块状”的和弦,由钢琴短促的强奏和弦加以强调。同时,由弦乐组的小提琴和中提琴声部在中、高音区颤音演奏所形成的和音以sfp的力度构成人工的“附加共鸣”;由骨架声部所“支声”出来的铜管组声部中静态和弦长音的重叠点染,以及定音鼓的长音滚奏,似乎是在强调木管组和弦音响频谱结构中的基音作用,竖琴声部中动态的线条化音型,又似乎是作为骨架声部和弦音响内动态变化的“残响”。两个截然不同功能的“支声性”声部关系,构成了该段落音高与音色上的某种延续性,使这段音乐的音响层次更丰富。

(三) 声部的块、面式聚合

纵向织体结构中声部的块、面式聚合是杨立青在处理管弦乐音响时常会用到的配器手法,这一手法也是20世纪以来现代配器艺术的标志之一。这种手法是将传统配器中“音色混合”的倾向推向极端,以形成难以界定其音响轮廓的音色的“模糊集合”。

例如,在下面的片段中,杨立青利用速度极快的“点描化”音色对位,形成了在横向上音色频率的高密度聚合(见谱例10)。

谱例10 杨立青《荒漠暮色》,第58 ~59小节

从这个片段可以看出,杨立青在“微观结构”中没有运用任何传统意义的混合音色,各声部均由异质性的单一音色构成,并且在节奏形态上也形成了2 ∶ 3 ∶ 4 ∶ 5 ∶ 7的音型对位化模式。由于各因素在横向运动中音色频率的快速流动与对位,使人们在听觉上无法及时辨识各因素在音高、节奏与音色上的细微差别,而是汇聚成一片“弥漫、散乱”的音响混合物,从而使“音响融合”这一传统概念具有更广泛的含义和新的表达维度。

再如,在《木卡姆印象》的第287 ~290小节处,他运用3种不同织体结构层的并置重叠,形成了纵向频率的高密度聚合(见表2)。

表2 杨立青《木卡姆印象》第287 ~290小节织体结构层示意

这个片段从宏观结构来看,其3种不同因素的织体结构层的分层十分明显,即因素1,由线状织体构成的木管组音色的聚合;因素2,由点状织体构成的色彩性打击乐音色的聚合;因素3,由带状织体构成的弦乐组震音演奏的音色聚合。但整体的并置化织体结构是相对复杂的,不仅音高——和弦结构特性遭到了破坏,而且所有乐器声部的音色个性也消失殆尽,形成了一种含混的块、面式音响聚合的特性。

(四) 限定与非限定因素的结合

“非限定因素”是20世纪60年代以来西方反“整体序列”的思潮与偶然音乐(机遇音乐)兴起的结果,也是现当代音乐创作中“开放性”形式思维的体现。在中国作曲家的音乐作品中,常会看到从机遇音乐中汲取“非限定因素”,作为表达中国传统音乐中“散板”节拍的韵律与内涵,即在局部结构的处理,允许演奏存在程度不等的自由,同时又会在音乐总的性质上给予严格的限定因素(即“有控制的偶然”)。在杨立青的管弦乐作品中,限定因素与非限定因素的结合常会作为一种“音色的统一基调与局部染色”的配器手法的变体被引入管弦乐的写作中(见谱例11)。

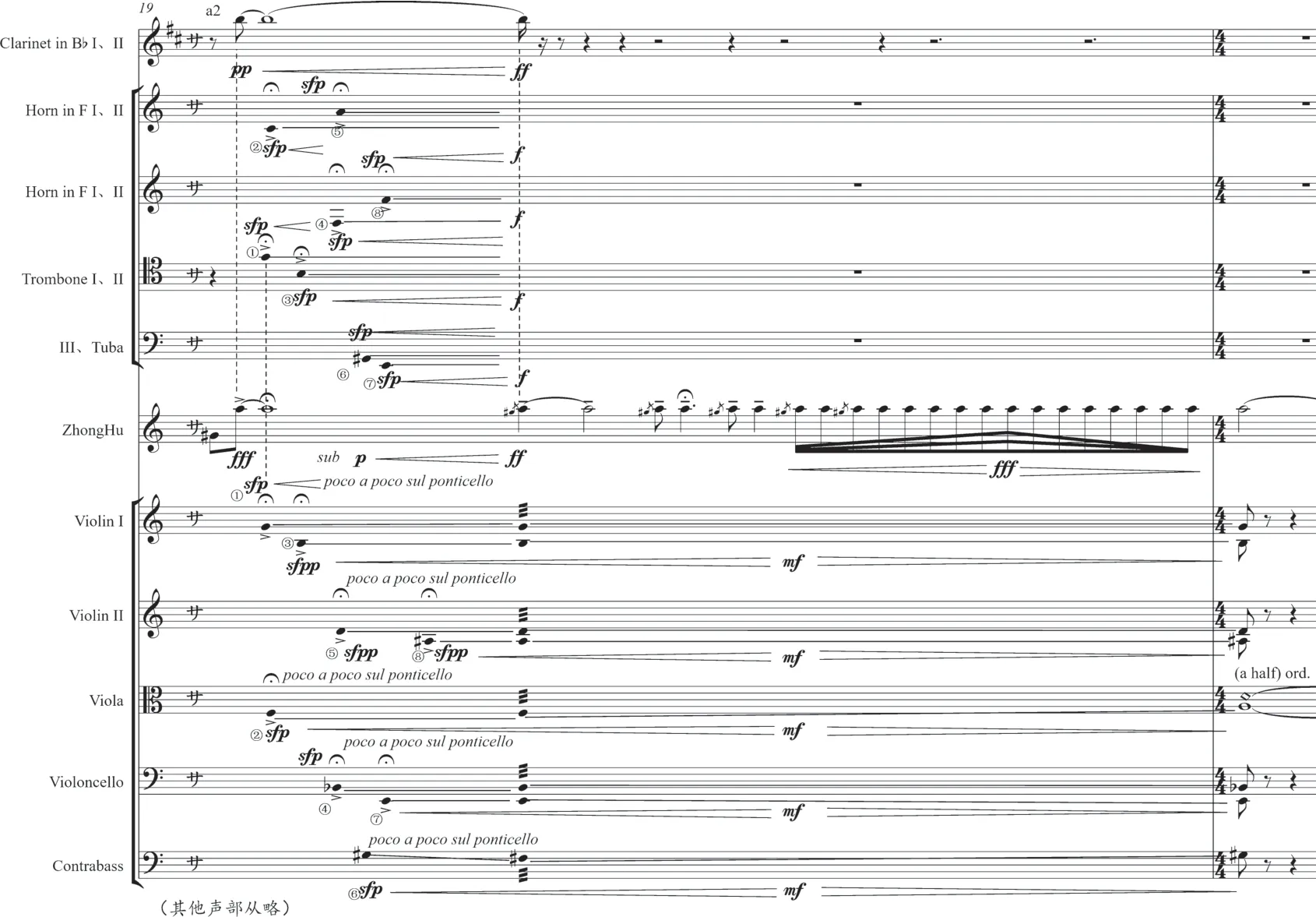

谱例11 杨立青《荒漠暮色》,第19小节

在谱例11所示的片段中,中胡的旋律声部是音色统一基调的主体,乐队部分则以非限定性的声部组合,将中胡A音为中心的发音点进行逐层“点染”,并围绕着A音以小二度为基础进行上下“环绕式”叠加,最终形成具有噪音性质的九音集合“块状”和弦音束音响;同时,不同乐器声部之间“力度对位”的写法——即单簧管声部力度为sfp-ff;铜管组各声部力度为sfp-f;弦乐组各声部力度为sfpp-mf-(ppp);中胡声部力度为fff-p-ff-fff-(ppp)——进一步增强各声部组合之间的不确定性,从而造成更具“弹性”的、横向音色色彩变化丰富的音响效果。

三、 管弦乐配器布局中的多义性表达

在杨立青管弦乐创作中,不仅在局部结构中注重色彩的多样化、层次的清晰以及各乐器声部在音色、音区、力度等方面的多元化呈现,而且在配器布局上也十分注重音色的总体设计、音乐形象的塑造,以及音响色彩与织体形态的贯穿发展与合乎整体结构逻辑的互相联系,从而使他的许多管弦乐作品都给予人以音乐发展逻辑上严密有序的满足感。但值得注意的是,在杨立青的一些作品中,人们可以看到配器中各主要因素呈现出明确、严谨的动态发展脉络,然而又不完全等同于乐曲结构“一元化”的整体发展轨迹,从而形成了一种呈“多义性”表达倾向的复合整体。在这种情况下,作品的音色——音响逻辑甚至可具有决定整体结构框架的主导作用。在这里,列举《荒漠暮色》中展开部段落第一阶段(第34 ~72小节)的配器布局为例。

从总体上看,展开部第一阶段的发展属于典型的“展开性”结构配器处理,音色节奏十分活跃,色彩的对比和交替较为频繁。然而,从管弦乐的织体形态与音色——音响逻辑的发展来看,这个段落却是建立在包含着再现因素的三部性原则之上的,且具有连贯展开、一气呵成的特点,段落之间既各自保持着独立性和相对统一的色调,彼此之间又形成程度不同的对比;同时,它们又由具有明确定向的严密发展逻辑贯穿在一起,形成了一个层次分明、井然有序的有机整体。

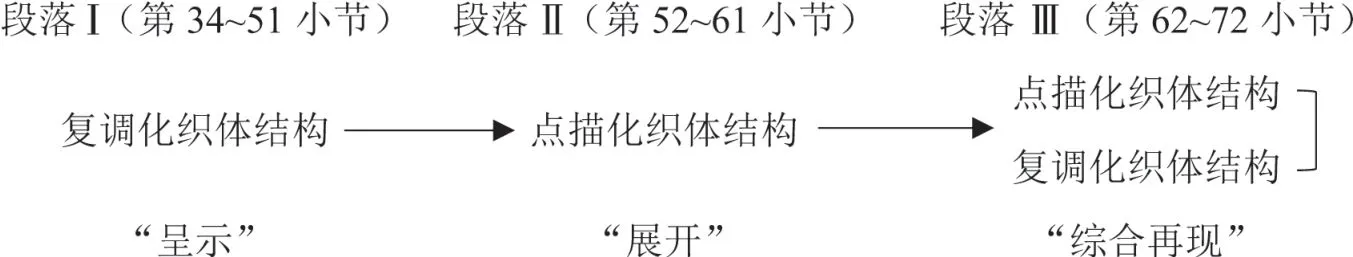

如果从这一角度进行分析,笔者认为,可将展开部第一阶段的织体形态写法看作类似于三部性结构主题的核心成分,其中包含了两个主要织体形态:由若干模仿性的线条化音型所构成的复调化织体结构,以及由不同乐器音色轮流交替的点描化织体结构,形成了在织体结构层面上对比统一的“三部性”特点(见图1)。

图1 《荒漠暮色》展开部第一阶段的织体形态发展,第34 ~72小节

其中,段落Ⅱ与段落Ⅲ的点描化织体结构的音色配置经历了5次变化。

第1次(第52 ~57小节):弦乐组的纯音色配置。由部分小提琴Ⅰ、中提琴与大提琴声部以4 ∶ 3 ∶ 2的节奏型模式并置,在不同音高点上以拨奏的方式奏出,形成音色点不规则的“对位化”交织。过程中以sf力度奏出的“巴托克拨弦”更强调了节奏上的“失重”感。在第57小节的尾部,由木管组与弦乐组构成的线性对位化的复调织体结构,形成了一个短小的“过渡——连接”句。

第2次(第58 ~61小节):木管组的纯音色配置。由短笛、长笛、双簧管和单簧管声部以进一步复杂的7 ∶ 5 ∶ 4 ∶ 3的节奏型模式予以并置,在不同音高点上以吐音的方式奏出,并用装饰性作用的竖琴音色予以“点缀”。在第61小节的尾部,利用木管组音色演奏的线性复调化织体结构形成过渡——连接句。

第3次(第62 ~64小节):铜管组的纯音色配置。以更为复杂的9 ∶ 5 ∶ 4 ∶ 3 ∶ 2的节奏型模式予以并置,在不同音高点上以p和ff的“力度对位”交替演奏,并用装饰性作用的钢琴音色予以“点缀”。同时,在这里首次出现由弦乐组颤音演奏的线条化音型渐层进入所构成的复调化织体层,并作为一种和声性背景与点描化织体层并置重叠。在第63 ~64小节处,利用中胡颤音演奏的旋律线条形成过渡——连接句,并用打击——装饰性乐器的震音音型(沙槌、吊钹)“点缀”线条轮廓。

第4次(第65 ~68小节):打击乐——装饰性乐器群与弦乐组中提琴和大提琴拨奏的复合音色配置。同时,线性复调化织体的和声性背景层,由第66小节的木管组转接到第67小节的铜管组。此时,无论在整体织体结构层关系上,还是在音色横向的发展变化上,均有渐趋复杂的倾向。

第5次(第69 ~72小节):弦乐组小提琴和中提琴拨奏与竖琴声部的复合音色配置。线性复调化织体的和声性背景层由铜管组予以延续,最终与弦乐组的同步性齐奏,将音乐推向高潮。

从上述的分析可以发现,在段落Ⅰ与段落Ⅱ中是以不同阶段中音色——音区对照式的鲜明对比发展作为前提,凸显了点描化织体层一气呵成的连续发展过程,音色布局由简及繁,在跳跃缤纷的音色变换中形成色调上的层次感和连贯、有序的发展逻辑;又在变化中见统一,并形成了在音色布局层面上对比统一的“三部性”特点(见图2)。

图2 《荒漠暮色》展开部第一阶段段落Ⅱ、Ⅲ的音色布局,第52 ~72小节

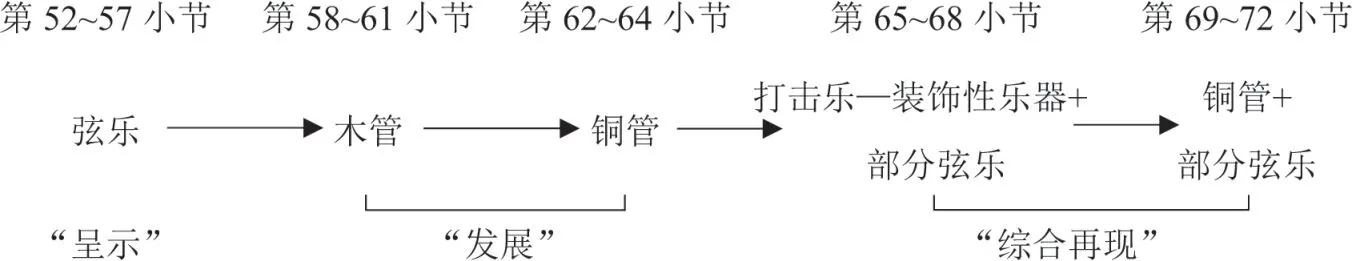

笔者通过表格的形式,从乐曲大体的轮廓着眼,忽略发展过程中的细枝末节,整合配器布局中各个因素维度的发展概况,或许可以对杨立青在这部作品中展开部第一阶段的配器布局上所体现的“多义性”表达的深层结构逻辑,获得一个更明确的完整印象(见表3)。

表3 杨立青《荒漠暮色》,展开部第一阶段配器布局图示,第34 ~72小节

通过以上分析,可以得出以下几点结论。

1. 展开部第一阶段的音乐具有浓厚的戏剧性色彩。由于复调——线条性织体的大量运用,音乐气息较宽广、悠长,同时,作曲家更强调大块的色彩对比,而较少使用细腻的“色差”过渡或频繁的音色节奏变化。无论从音色配置的多样性及音色节奏的多变性来看,都符合典型展开部的配器布局写法,然而,从织体结构与音色配置两个层面来看,又体现出对比统一的发展逻辑,因而可以被视为“展开部中的三部性结构”的多义性表达。

2. 从大框架来看,展开部以弦乐音色为主要基调,并由此引入,最后以弦乐为主的部分全奏结束了第一阶段,段落Ⅱ与段落Ⅲ的两个段落内部均采用了相似的织体形态,但由不同的音色配置所构成的“过渡——连接”句,使得段落之间具有连贯而清晰的结构发展逻辑。

3. 打击乐——装饰性乐器的使用相当节制,但非常有效果。它们分别赋予了不同段落以明显不同于其他段落部分的音响特色,并使具有“三部性”结构音色布局的段落彼此鲜明地区分开来。

4. 不同段落在音色呈现方式上(“纯、混”音色交替)的区别,有助于音响形态的对比和段落的划分。

正是杨立青在配器上作了以上这些细致的处理,才使得展开部第一阶段的布局段落分明、逻辑严谨;同时,以多元的结构——参数观念组合音乐各个结构部分,在一个发展性的展开部作为其“表层结构”之中,还存在着以音色配置、织体写法,以及更多的音乐事件、参数为各自特征的“隐蔽的深层结构”,体现出管弦乐配器布局结构上的多义性。

结 语

本文通过对杨立青管弦乐作品中3个不同侧面的配器手法的归纳与分析,旨在揭示与探求杨立青管弦乐创作中的配器艺术与音响魅力。杨立青对管弦乐配器理论的深入研究,尤其他对音色——音响因素的探索与创新,都源于他对付诸“音响现实”的重视与彰显,对音响材料呈现方式的洞悉与驾驭。同时,他在音乐结构思维逻辑上的扩展与延伸也有着十分深刻的认知与意识。杨立青在管弦乐配器手法的运用上无疑是具有创造性的,但又是基于传统与革新之间所做的一系列的创作选择与审美思考。在杨立青的管弦乐创作中,通过在纵向结构中丰富的配器处理手法,以及严密组织的音响造型手段,形成了层次细腻的音色——音响织体的多样化呈现,还通过音色——音响因素在横向布局中的有机组合,凸显了不同音响体之间色彩性的对比变化,以及在对比统一中所寻求的音乐结构上的多义性表达。

总之,杨立青的管弦乐配器语言可以凝练为两个基本特征:即音色在纵向织体结构与横向发展中层次清晰、手法多样且富于效果,色彩感强烈且鲜明,同时,整体的配器布局严谨且富有逻辑性,在多元的关系中体现了音乐结构与形式的多义性,使丰富多彩且富有感情的音乐内涵与形式达到了高度统一。杨立青的管弦乐配器艺术为中国现当代管弦乐配器理论体系的形成与发展起到了引领与推动的作用,并为我国当代的管弦乐创作实践提供了新的思维观念和创作手法。

注释:

① 彭志敏: 《读杨立青〈管弦乐配器教程〉的几则感想》,载《音乐艺术》(上海音乐学院学报),2012年第4期,第35——37页。

② 杨立青: 《管弦乐配器教程》,上海音乐出版社,2012,第1387页。

③ 同②,第1451页。

④ 杨立青: 《管弦乐配器风格的历史演变概述》,收录于杨立青: 《乐思· 乐风:杨立青音乐文集》,上海音乐学院出版社,2006,第68页。

⑤ Don Michael Randel,The Harvard Dictionary of Music, Cambridge: Belknap Press, 2003, p.383.

⑥ 同②,第221页。