拜占庭伊苏里亚王朝农村社会经济复苏考析*

——兼论“黑暗时代”说法

李继荣 徐家玲

拜占庭帝国是一个农业帝国,农村不仅是政治组织单位,亦是经济税收单位,表现在:第一,农村人口占主体,据学者亨迪估算,在早期拜占庭的人口构成中,农村人口占总人口的85%(1)M.F.Hendy, The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium, Northampton: Variorum Reprints,1989, p.5.,中后期占比变化不大;第二,农业税收占主导,学者莱奥认为农产品及税收大约占国民生产总值的2/3(2)Angeliki E.Laiou, The Byzantine Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p.30.,琼斯甚至认为这一比重能高达90%(3)A.H.M.Jones, The Later Roman Empire, 284-602, A Social Economic and Administrative Survey, Norman: University of Oklahoma Press, 1964, p.770.,农业收入是帝国财政收入的重要来源;第三,农村经济是基石,拜占庭依靠以君士坦丁堡为核心的城市地缘优势,在农村与城市间构建起了“城市的商品生产与乡村的自然经济适当结合”(1)梁作檊:《拜占廷:中世纪的古代社会》,《暨南学报》(哲学社会科学)1990年第1期,第47页。的二元互动经济发展模式,乡村自然经济是帝国其它经济发展的前提。拜占庭学者萨里斯亦言:“若没有土地上的足额税收,帝国不但不能确保官僚机构的正常运转,就连赖以存在的、保护其安定与安全的军队也无法供养。”(2)P.Sarris, “Social Relations and the Land: The Early Period”, in J.Haldon, The Social History of Byzantium, West Sussex: Wiley-Blackwill, 2009, p.93.可见,农业是拜占庭帝国存在的基础与根本,能否解决好农村经济发展问题关系着帝国的国运兴衰。

作为拜占庭史上一个重要王朝,伊苏里亚王朝(717—802年)具有三个“转”的标签:第一,早期拜占庭“转”入中期拜占庭的阶段;第二,晚期古代“转”入中古历史的阶段;第三,混乱求存时期“转”入稳定复兴的阶段。处于上升与转型阶段的王朝,农村经济恢复发展本应成为学界关注的焦点,但是查阅相关研究后,发现学者们不是聚焦于破坏圣像运动(3)代表性的著述:A.A.Vasiliev, History of Byzantine Empire 324-1453, Wisconsin: University of Wisconsin Press,1952; G.Ostrogorsky, History of the Byzantine State, Oxford: Basil Blackwell, 1968.,便是在著述中以“黑暗时代”(4)“黑暗时代”的说法虽不占主流观点,但对拜占庭伊苏里亚王朝的研究影响很深。此说法最初是学者对7—8世纪拜占庭人因社会动荡而鲜有创作的时代称呼,代表性的作品:K.Krumbacher, Geschichte der Byzantinischen Litteratur von Justinian bis zum Ende des oströmischen Reiches (527-1453), München: C.H.Beck, 1891;A.A.Vasiliev, History of Byzantine Empire 324-1453.但之后这一观点被进一步延伸,特别是对破坏圣像运动进行考察后,学者认为宗教派别的激烈冲突引起社会分裂、人人自危、国家动荡、民不聊生,进而导致教育、艺术等各个领域全面衰退,这一时期充满了军事失败、政治动荡、经济衰退和教育颓废特征,可称为拜占庭历史上的“黑暗时代”,代表性作品:R.Cormack, “The Arts during the age of Iconoclasm”, Iconoclasm: Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975, edited by A.Bryer and J.Herrin, Birmingham: Centre for Byzantine Studies, University of Birmingham, 1977, p.44; C.Mango, The Oxford History of Byzantium, Oxford: Oxford University Press, 2002.因此,这一称呼是部分学者根据文献材料匮乏和社会动荡不断为标准划分的,时间界定虽有争论,但大致包含了650—850年的历史。650—717年之间的拜占庭历史确实社会动荡频繁,将其归为“黑暗时代”无可厚非。但是将717—843划入“黑暗时代”的做法是不妥当的,这一点已经引起了学界部分学者的关注和反思,参见李继荣:《〈法律选编〉反映拜占庭社会生活》,《中国社会科学报》2018年2月12日,第5版;庞国庆:《时代之光:拜占廷〈法律选编〉中的公正理念》,《南开学报》(哲学社会科学版)2019年第2期,第80—94页;R.Jenkins, Byzantium: The Imperial Centuries AD 610-1071, Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 1987; S.S.Farouk, “Reassessing Views Regarding the ‘Dark Ages’ of Byzantium (650-850)”, Byzantion, 2006 (76), pp.115-152.本文则从农村社会经济复苏的角度,只针对伊苏里亚王朝“黑暗时代”的说法予以商榷。而概略。虽然以莱奥和迪尔为代表的经济史研究学者强调了拜占庭农村经济在帝国中的作用,但涉及伊苏里亚王朝的篇幅不多(5)具体参见:Angeliki E.Laiou, The Byzantine Economy, Cambridge: Cambridge University Press, 2007; M.F.Hendy,The Economy, Fiscal Administration and Coinage of Byzantium, Northampton: Variorum Reprints, 1989.。国内学者对伊苏里亚王朝农村社会的关注大约始于1958年耿淡如拜占庭《农业法》译本的发表,之后学者们从性质、内容、版本和术语等方面,对这一时期的农村的社会生产状况进行构建,形成了小农生产生活方式在农村社会关系中占主导地位的共识,但相关研究多将其置于总的历史进程中加以阐释(6)详见耿淡如:《世界中世纪史原始资料选辑(八)——关于拜占庭的农村公社拜占庭帝国的农业法》,《历史教学》1958年第4期;陈志强:《拜占庭帝国史》,北京:商务印书馆,2017年;陈志强:《拜占廷“农业法”研究》,《世界历史》1999年第6期;郑玮:《拜占廷〈农业法〉所反映的村社自由民的法权》,《历史教学》2008年第16期。,对帝国立法、军区改革与农村社会经济之间进行具体化和系统化研究还有很大空间。鉴于此,本文在借鉴诸学者研究成果的基础上,以法律文献为视角,考察伊苏里亚王朝农村经济发展的状况,兼对“黑暗时代”一说进行辨析,以期能对学界深入研究这一问题有所裨益。

一、军区制改革与小农阶层的壮大

拜占庭是帝国脱胎于罗马帝国而成的一个农业帝国,拜占庭人并非吉本笔下的奴性十足和萎靡不振的民族,其历史更非在2世纪后进入倒退进程(1)梁作檊:《拜占廷:中世纪的古代社会》,《暨南学报》(哲学社会科学)1990年第1期,第53页。。相反,在顺应社会发展的锐意改革中,经由隶农制发展而成的军区制成为拜占庭农业根基稳固与全面复兴的基础,促发了社会各阶层的稳定与经济社会的再度繁荣,6—8世纪的立法亦印证了这一点。3世纪奴隶制危机诱发的罗马全面危机,加速了帝国由盛而衰的步伐。这场危机的本质是奴隶制大庄园危机,对大庄园占主体的西罗马的影响极大,恩格斯指出,“普遍的贫困化,商业、手工业和艺术的衰落,人口的减少,都市的衰败,农业退回到更低的水平—这就是罗马人的世界统治的最终结果”。(2)恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,北京:人民出版社,1976年,第146页。但东罗马地区因奴隶制发展程度不高和大量小农业经济的存在,不仅受到的损害较小,还依靠这一经济方式迅速繁荣。因此,随着奴隶的减少和奴隶制生产方式的衰落,罗马帝国时期的奴隶制最终被早期拜占庭时期的“隶农制”代替。

本质上,隶农制的推行是要通过调动起劳动者的积极性以解决土地荒芜的问题。因此,隶农属于依附农,靠租种别人的土地为生,可以享有土地收益,具有自由或半自由身份。但随着戴克里先推行轭丁制,将土地和劳动者的命运相连,成为“隶农失去自由,被固定在土地上的开端”,至“君士坦丁时期,进一步强调隶农如果出现在别人的领地上或私自离开主人逃跑都要被送归到原处”(3)徐家玲:《早期拜占庭和查士丁尼时代研究》,长春:东北师范大学出版社,1998年,第146页。,4—5世纪的许多皇帝都颁布过防止隶农逃离土地的惩罚性敕令。隶农的来源大约有三种:一种为世袭的隶农;一种为被释放的奴隶;一种为因经营不善或债务的自耕农,他们“被迫签订一种严厉的依附契约,以耕种田地作为谋生的手段”(4)P.布瓦松纳:《中世纪欧洲生活与劳动》,潘源来译,北京:商务印书馆,1985年,第43页。。随着拜占庭帝国社会与经济的稳定,隶农的数量也在大幅增长,“在 4世纪时,拜占庭东方的广大农村土地上已经有了整村整村的隶农”(5)汤普逊:《中世纪经济社会史》(上),耿淡如译,北京:商务印书馆,1984年,第65—66页。,至查士丁尼时期,《民法大全》中简化释奴条款,也说明皇帝把握住了隶农制对农业发展、经济复苏和社会稳定积极影响的命脉,顺应社会发展需求,在法律上做出了相应调整。

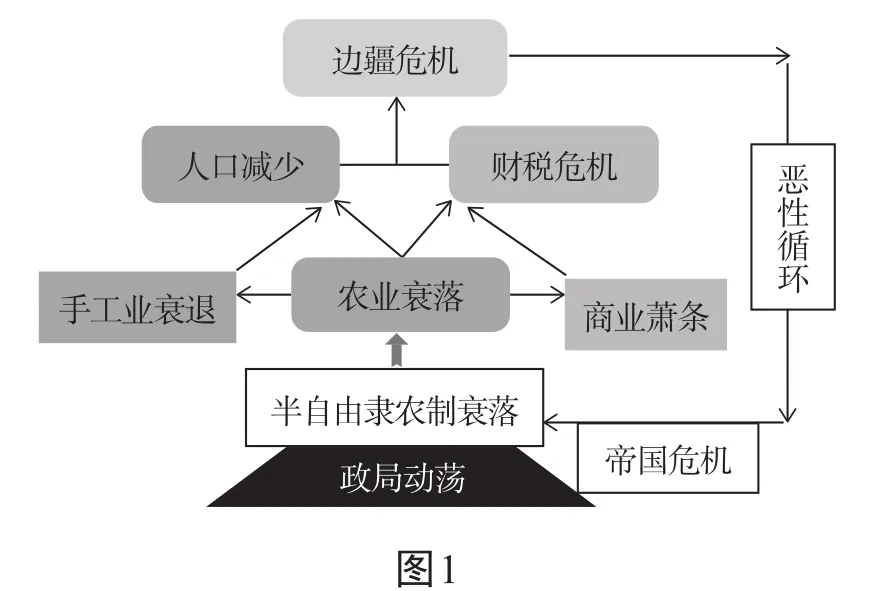

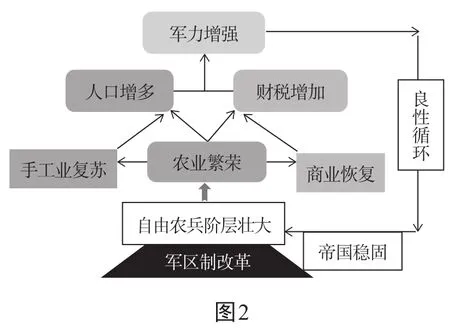

4—6世纪隶农制的推行,极大地促进了拜占庭帝国农业的转型与复苏,使查士丁尼大帝能以“一个帝国、一部法典和一个宗教”的战略目标,通过30余年的光复战争,实现了将地中海变为帝国“内湖”的伟业。但是常年战争也带来了恶果,国库亏空和人口减少削弱了帝国边疆防御能力,加之瘟疫和地震等天灾频发,导致6—8世纪的帝国复又陷入内忧外患的境地。吉本也批评道:“战争、瘟疫和饥荒三重重灾同时降临在查士丁尼臣民的头上,人口减少成了他统治时期的一个极大污点。”(1)爱德华·吉本:《罗马帝国衰亡史》(下册),黄宜思、黄雨石译,北京:商务印书馆,1997年,第230页。内外动乱对农村经济具有毁灭性打击,表现为农业劳动力锐减导致的土地荒芜和人口迁移导致的隶农制破坏,而农业的衰微又会诱发军事、财力和边防的衰弱(详见图1)。为了应对这种恶性循环的不利局面,帝国皇帝在隶农制的基础上,开启了军区制改革后的良性循环(详见图2)。

军区(Το θέμα)原本指驻扎在某个行省的军队,随着战争频发,至8世纪伊苏里亚王朝时期将军队驻扎地区设立为具有军事特色的行政区划单位。军区制是内忧外患时代环境下产生的一种特殊的行省体制,源起于6世纪末为应对伦巴德人和汪达尔人的压力在拉文纳和迦太基建立的总督区,采取强化总督一元化领导管理形式使总督能够统一指挥以应对战时的紧迫军务。7世纪后,内忧外患局势加剧了帝国人口锐减、农业凋零、财政危机和边疆危机。希拉克略皇帝登基后,面对东边波斯人的虎视眈眈,先在小亚建立亚美尼亚和奥普希金两大军区,之后为了加强东部战线海上与陆上防御建立了基维莱奥冬军区和安纳托利亚军区,为了应对保加利亚和斯拉夫人的威胁建立了希腊军区。军区制是“被迫把最不安全的各行省划分为由强有力的军事首领统治的、类似于总督区的大政区,帝国被军事化了”(2)L.Bréhier, “La Trasformation de l’empire byzantine sous les Héraclides”, Journal des Savants, N.S.XV (1917), p.412.。伊苏里亚王朝建立后,利奥三世进一步完善了军区制:一方面,利奥坚决地撤销文职官员,将文官的权力转移到军事长官手中;另一方面,为了防止军事长官威胁中央权力,下令将军区进行分割,如将安纳托利亚军区分割出色雷斯军区,将奥普希金军区分割出布切拉里安军区(3)A.A.瓦西列夫:《拜占庭帝国史》,徐家玲译,北京:商务印书馆,2019年,第389页。。故而,军区制在7世纪开始形成,到8世纪伊苏里亚王朝时期已经得以完善,正如芬利所言,“将新的区域划为军区……自利奥进行改革起,持续至拜占庭统治终结”(4)G.Finlay, History of the Byzantine Empire from DCXIV to MLVII, Edinburgh and London: William Blackwood and Sons, 1856, pp.13-14.。

军区制的建立源起于总督制,但与总督制有很大区别,总督之下依旧有一套完整的行政官僚体系,各自具有相对的独立性,军区内则将军政合一,按照军事建制设立各级权力机构。以“军区”代替“政区”的划分方式,与拜占庭内外濒临威胁密切相关,提高了帝国的军事作战能力,缓解了帝国危机。更深层次地看,这一改革稳固了小农经济,遏制了因农业衰退而诱发的政治、军事与财政之间的恶性循环危机。军区制改革前,帝国的形势是一面有大量土地荒芜,一面是财政的枯竭,一面则是军饷的匮乏。为了解决这一困局,希拉克略皇帝在军区制下采用以田代饷的办法,即根据士兵的军种和级别的不同,授予不同数量的田地,从而建立起相互的权利义务关系,这种关系受到法律的保护。

士兵获得的土地被称为“军役地产(Στρατιωτικὰ κτήματα)”,其性质随着军区制度的完善而发生着变化。希拉克略王朝时,军役地产主要是解决士兵军饷和装备问题,授予的对象是士兵本人,获得田地后,士兵可永久占有,自由支配,服役期间享有免税权,可进行买卖,亦可赠与他人,甚至还可以连同军役义务一同转给继承人(1)陈志强:《拜占庭帝国史》,第161页。,但前提是要确保平时田地经营和战时战场效命,战争中自备武器和装备。因此,这反映出帝国军区制改革下军役地产使用的灵活性与实用性,即军役地产由谁管理和继承并不重要,重要的是:第一,必须确保有人服役;第二,必须确保有人耕种。经营田产的士兵仍然保留有军队的编制,在行动上听从将领的调遣,战时作战,平时耕种。而在“军役地产”下又辅以长期的移民政策,如7世纪末帝国将多达7万的斯拉夫人迁入奥普希金军区,762年迁入小亚军区的斯拉夫人则多达21万(2)陈志强:《拜占庭帝国史》,第163页。。这一改革策略的成效是,自6世纪以来,因天灾人祸导致的土地荒芜现象得到缓解,大量废弃的耕地被授予各级士兵,一方面调动起了士兵参战的积极性,保持了稳定的兵源,提高了军队的战斗力;另一方面帝国的沉重军费开支被转移,缓解了帝国财政危机;第三则是以屯兵和移民的方式,解决了帝国的边疆危机。总之,这种将土地划为小块分配耕种的方式,促使帝国形成了一个稳固的亦农亦兵的农兵阶层,促进了帝国农业经济的繁荣(参见图2)。

伊苏里亚王朝进一步继承和完善了这一制度,并落实于法律条款中。在获得田地后,法律规定这些田产属于士兵的私产,士兵对地产享有很大的权利,这一点在《法律选编》中关于军人私产(Στρατιωτικὰ πεκούλια)的规定便可看出:

军人私产是处于父亲或祖父权力下的士兵,服役期间所得的财产。军人可以以遗嘱的形式自由支配其私产……若其以遗嘱的形式要求用尽私产,则其继承人不能要求继承私产份额,因为该士兵可以以遗嘱的形式赠送或遗赠其私产。军人的父母去世后,军人的财产不能被归于祖辈遗产进行处理,而要将其分离,承认军人私产只归军人所有。(3)古罗马法中,家长拥有家族所有财产的权力,但法律中也包含了私产(πεκούλια或Peculium)思想,如家中的儿子也可拥有私产进行商贸活动,不过家长拥有私产的最终决定权。奥古斯都时期开始出现通过军事服役而独立于家长权之外的军人私产,《法律选编》继承了之前的立法原则,并对此进行了明确规定。参见A.G.Monferratus, Ecloga Leonis et Constantini cum Appencice, Athenis: Typis Fratrum Perri, 1889, p.38.

该法律条文反映出两层信息:第一,士兵的军役地产是私产,可自由支配,神圣不可侵犯;第二,军役地产下的农兵已经稳固了帝国农业根基,人口增长和社会稳定要求农兵之间分离,军役地产依然在分配,但是耕种者却由士兵转变为军属,军队服役由家中一子担任,其他军属则为劳动者在军役地产上进行耕种以维持士兵的给养,这一点在同时期的《士兵法》中也有体现,第56条规定:

士兵不可受雇于农事、商事,亦不可参与公事,否则将会被开除军籍,被剥夺士兵特权(μηδέποτε δὲ γεωργίαις ἀπασχολείσθωσαν ἣ ἐμπορίαις, μήτε πολιτικὴν φροντίδα εἰς ἑαυτοὺς λαμβανέτωσαν, ἐπεὶ τῆς στρατείας καὶ τῶν στρατιωτικῶν προνομιῶν ἐκβάλλονται)(1)中译本将 πολιτικὴν φροντίδα 译为公共事务,根据语境与词条,这里主要指不能从事与国家或城邦政务相关的活动,可能公事或公务或政务更贴切一些。参见A.G.Monferratus, Ecloga Leonis et Constantini cum Appencice, p.63-64;李强、徐家玲:《拜占庭〈士兵法〉译注》,《古代文明》2013年第2期,第48页。。

可见,伊苏里亚王朝时期的士兵是职业军人,其军役地产由家人耕种,一旦违反要被开除军籍和剥夺特权,这里的特权(προνομία)主要指士兵拥有的军役地产权。但兵农身份的剥离和士兵私产的保护也会带来军属耕种田地积极性的减弱,进而再次引发农业衰落。从法律文献来看,伊苏里亚王朝的皇帝似乎也注意到了这一问题:

若父母去世留下数子,一子为兵,余人家中。如有协约,据协约分割财产,如无协约,则据以下原则:服役10年,要将家中财产平等分割,不分服役酬劳、家中盈利或劳力所得;服役13年,士兵可先获得战马、马鞍、马勒、盔甲及胸甲,余下财产平等分割;若服役期13年以上,士兵可获得服役期间的所有财产。(2)A.G.Monferratus, Ecloga Leonis et Constantini cum Appencice, p.38.

这是对士兵私产的补充性条款,士兵对私产的处置权受服役年限的限定,这一规定产生了两方面的积极效应:第一,确保了服役军人的长期为国效力,有利于稳定兵源;第二,在13年以内的服役期限内,军属均可以参与军役地产的财产分配,有利于调动起军属耕作军役地产的积极性,进而维护农业发展的持续性。不仅如此,对于入赘的士兵女婿,也是按照这一原则进行:

吾虔诚与公正之帝颁布如下虔诚之法:若士兵以女婿身份入赘,无论是皇家赠礼,或是自己的剑,亦或是薪金,均要带至岳父家,而岳父必将其用于女婿的所有支出。(3)M.Humphreys, The Laws of the Isaurian Era: The Ecloga and its Appendices, Liverpool: Liverpool University Press, 2017, pp.78-79.

足见,伊苏里亚王朝的立法在保护军役地产的基础上,兼顾军属利益,充分发挥人口与土地的效用,让军人与军属之间达到利益的平衡,在激发各自积极性的同时,有效地促进小农经济主体的增多与增强。小农经济的恢复与发展使得帝国的财政状况有了根本好转。根据学者统计,至9世纪,帝国年收入最高时能达到58.4万金镑,相当于查士丁尼大帝时期年收入的5.31倍(4)陈志强:《拜占庭帝国史》,第166页。。

概之,因帝国危机而引发的自隶农制到军区制的改革,促进了帝国小农阶层的复苏与稳固,特别是源起于7世纪,成熟于伊苏里亚王朝的军区制改革,造就了农兵阶层的形成与壮大,继之以法律形式的规范,调动起了小农阶层的农耕积极性,促进了8世纪拜占庭农村经济的复苏,奠定了拜占庭中兴的基础,要将这样一个处于上升期的历史阶段定性为“黑暗时代”似乎不符合历史事实,《农业法》的相关条款亦印证了这一点。

二、农村法编修与农业生产的规范

拜占庭小农群体的壮大是农村社会经济复苏的前提,与此进程相关联的是以立法促进农村社会经济的稳定。当时85条《农业法》(1)本文中的法律条款主要参考了阿布什内尔的希腊文校勘本与王翘、李强的中文译本:Walter Ashburner, “The Farmer’s Law”, Journal of Hellenic Studies, Vol.30 [1910], pp.85-108(后文简称 JHS 本);王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第21—36页。的农事规范条款,直接涉及小农问题的便占据2/3(2)陈志强:《拜占庭帝国史》,第165页。。农村演进及《农业法》的规范与军区制改革关系密切。可以说自7世纪军区制改革,农兵阶层形成,后经过百年的演进,到伊苏里亚王朝时期已然成为帝国农业与军事的根基,促进了拜占庭农村的演进、农业法的编修和农业生产的规范,激发了农村社会经济的复苏。

军区制改革的过程亦是农村“军事化”演进的过程。拜占庭农村原本是以村庄(χωρίο)为基层组织单位,其主要为地域概念,泛指有农民居住的某地区,“几个富裕的村庄组成农村地区,村民们拥有麦田、葡萄园和家畜等”(3)C.Mango, The Oxford History of Byzantium, Oxford: Oxford University Press, 2002, p.88.。3世纪奴隶制危机,造成城市萧条和奴隶制衰落,戴克里先和君士坦丁通过改革,强制让隶农固守土地,使其成为拜占庭村庄中从事农业生产的主力军。但由于4—6世纪社会动荡,隶农逃避生产多有发生,历代皇帝们发布敕令,反对隶农迁徙,至阿纳斯塔修斯时期,隶农的农奴化基本完成(4)汤普逊:《中世纪经济社会史》(上),耿淡如译,第213页。。

与传统村庄相伴的还有一种因军事屯兵演变而来的村庄。早在罗马皇帝普蒂米乌斯·塞维鲁时期就因战争而设立“堡”“站”或“集市”,属半自治管理模式,带有浓厚的军事色彩(5)徐家玲:《早期拜占庭和查士丁尼时代研究》,第153—154页。,居住者可获得一小块地,成为佃农或隶农。4—6世纪,因战事增多,历任皇帝在阿非利加、色雷斯、埃及等地区设立了此类的农村居民聚集地,此类似于“屯田”的措施,有利于帝国边疆稳定。查士丁尼后,帝国的内忧外患破坏了隶农制的根基,为挽救帝国危机,军区制改革融合了“屯田”的理念,将军与农进行了联合。伊始因人口匮乏,村庄不仅是农业生产单位,也是军事组织单位,农人“本身和他们的男性后裔承担永久的军事服役”(1)布瓦松纳:《中世纪欧洲生活和劳动》,潘源来译,第41页。,故农庄中的成年男子既是农人,也是战士;之后帝国稳定和人口增长,至《农业法》被官方认定时,农村中农兵由长子继承军人的身份,其他儿子则负有小农生产的军役义务(2)陈志强:《拜占庭帝国史》,第165页。,农村也成为与军队组织密切关联的生产单位,就内容看,《农业法》主要是对后者的规范。

《农业法》(ΝόμοςΓεωργικός)是一部涉及农业法规、畜牧业和园林业的相关规定,调节村庄中人与人、人与生产对象间的农事法,虽颁布的时间争议颇多,不过“在没有发现新的历史资料之前, 对《农业法》成书问题的讨论不再会产生学术上的突破……该法成文时间发生的争论仅涉及几年或十几年的短时段, 并不影响我们考察《农业法》之上百年或数百年影响问题”。(3)陈志强:《拜占廷〈农业法〉研究》,《世界历史》1999年第6期,第118—122页。通过对文本语言、用词特征和版本差异的审视,认为查士丁尼大帝之后,因官方立法的式微,《农业法》源起于民间私人汇编,后在伊苏里亚王朝获得官方认可,其流行的过程大致与军区制改革后小农群体的壮大过程一致,在法条的内容中也有所反映。

农村组织内丰富多样。《农业法》反映出村庄是拜占庭农业生产的基层组织单位。第7条规定:

若两村庄间存在地界或土地归属的争端,则交由法官审理,法官应将争端地区判属给占有时间较长的一方;但是若在争端地区存在旧时的地界标志,则旧 时 地 标 保 持 不 变(ἐνα δύο χωρία μάχωνται περὶ ὄρου ἣ ἀγρου, τηρείτωσαν οὶἀκροαται καὶ τῷ διακρατήσαντι ἔτη πλείονα ἀποδώσουσι τὸ δικαίωμα.εἰ δὲκαὶ ὃρος ἀρχαῖος ἐστίν, ἡ ἀρχαία διατήρησις ἔστω ἀπαρασάλευτος)。(4)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第25页(JHS, p.98)。

可见村与村之间有严格的界限,一个村便是一个单位,自主性相对较高。虽《农业法》中未涉及农村的行政机构,但据曼戈的研究,认为“其行政机构主要由地主和长者组成,平时他们管理本地事务,发生严重骚乱或违法案件时才由政府进行干涉”(5)C.Mango, The Oxford History of Byzantium, p.89.,条文中地方法官进行地界争端的裁决也印证了这一点,而村界依从古地界的裁决标准意味着这些村庄的划界多是按自然村落形成的习俗为标准。

在村庄内部,土地被按用途划为生活与生产用地。生活用地比较广泛,条文中提及的有农舍、车棚、打谷场、草棚、谷仓、酒窖、牧厩和磨坊等,几乎囊括了完整的居住与谷物再加工及牲畜圈养的设施。从第66条 “如果有人擅自拆毁他人的房屋,毁坏他人的篱笆,修筑篱笆且建造自己的房屋,那么他们应受砍手之刑(οἱ κατασπῶντες οἴκους ἀλλοτρίους ἀνάρχως ἣ ἀχρειοῡντες φραγμούς, ώς εἰς τά ἴδια φράξαντες ἣ κτί-σαντες χειροκοπείσθωσαν)”(6)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第34页(JHS, p.105)。看,这些区域为私人领地,多设置篱笆进行区分。据土地性质,生产区域被划为份地与公地,前者是私人的土地,后者则是未划分的公共用地。按照土地的耕种类型,份地可划分为农地、林地、牧地、菜园和果园等,这些份地之间也有地界,农地、林地和牧地多以“犁沟(ἄυλακος)”(1)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第24页(JHS, p.97)。为界,而菜园和果园多以篱笆相隔,这一区分可能考虑的是收获与耕种方式的差异。

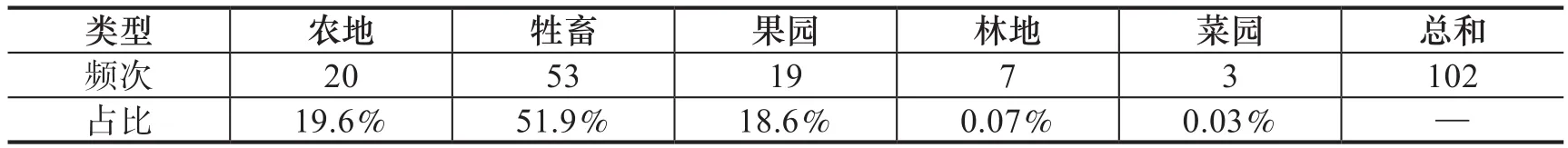

从养植的内容看,农业类型呈现出了多元性。据不完全统计,《农业法》中农地出现了20次,果园出现了19次,菜园出现3次,林地出现7次,牲畜出现53次,农地的主要作物为“禾穗(亦即稻谷)和豆荚”(2)M.Humphreys, The Laws of the Isaurian Era: The Ecloga and its Appendices, p.136.。果园中除了无花果和其他果树外,主要是葡萄,出现了16次。林地主要是位于山坡上的份地,牲畜中有牛、羊、驴、猪和狗,除了狗用作家犬或牧羊犬、猪羊用作食用或交换外,驴和牛主要用于生产与运输。可见,在拜占庭农村中形成了以谷物和牧业为主,辅之以葡萄、木材为代表的经济类产业,类型丰富多样(见表1)。

表1 《农业法》中的主要产业类型出现频次及所占比重统计表(单位:次)

《农业法》反映出农村构成主体的复杂性,农村的劳动者主要是从事农业生产的自由耕种者(γεωργός)。因经济状况和谋生手段的不同,劳动者包含以下几类:第一种是富农,这类人不仅拥有自己的耕地,还可以外租土地(第9条),拥有自己的奴隶(第45条);第二种是贫农,这类人是因缺乏财力或工具而无法耕种或经营农地或葡萄园之人(第11条和第12条);第三种是承租农,这类人由租借别人土地者构成(第9条);第四种为出租农,是将土地出租给他人耕种的人(第10条);第五种迁移农,是因各种原因迁离土地的人(第18条);第六类是雇佣农,以受雇他人而领取工资的农民,如放牧人(第25条)和看果人(第33条)。这些在农村生活中占据主体的劳动者,虽然有贫富差距和生产方式的不同,但法律地位平等,拥有独立财产和生产资料,对财产享有自由支配权,受法律保护(3)郑玮:《拜占廷〈农业法〉所反映的村社自由民的法权》,《历史教学》2008年第16期,第78—81页。。村落中还存在奴隶,但不占主体,仅辅助主人进行一些放牧活动,虽无法权,但地位要高于古罗马时期的奴隶,如若有过失,要由主人进行赔偿(第72条)。

可见,《农业法》反映出的是一个具有丰富多样特点的基层组织,农民的成分多样,土地耕作方式多元,呈现出丰富多彩与生机勃勃的农村生活景象。

农民权义的明确划分。《农业法》的内容涉及劳动者在从事农事生产活动中的权利与义务关系。面对6世纪以来纷繁复杂的小农群体的复苏,明确权义是确保农民生产积极性和推进农业经济发展的关键。虽然农民的构成复杂,但《农业法》不仅明确规定了耕种者的权利,还规范了相应的义务,将“仁爱”与“严苛”的公平公正原则落实在了具体的法律条款中。

首先,《农业法》中农民拥有的独立财产,不仅包括农舍、车棚、酒窖、草垛和谷仓等消费性财产,还包括农地、林地、果园、菜园和劳动工具等生产资料,这些财产神圣不可侵犯,如第66条,未经允许拆除他人房屋或篱笆、自建房屋和篱笆者,要被处以砍手之刑;第63条,烧毁或偷盗别人大车者,要照车价的双倍赔偿;第1条,擅自越过犁沟占用他人土地,若发生于翻耕时节,要将占用之地归还主人,若发生在播种时节,则失去占有之地、种子及收成(1)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第24—34页(HS, pp.97-105)。,反映了这一时期农民无论贫富,均有对私人财产所有权保护的权利。但与财产所有权相对应的是履行义务,比如田地的耕种者,要按照时令对农地或林地进行耕种与整修,因为拜占庭的农村并非只是行政单位,也是纳税单位,任由土地荒芜,无论所有者或租赁者均要受到相应惩处:如承租人租种他人葡萄园,但没有适时地进行枝丫修剪、土地松土、建筑篱笆和再次翻土,他则无权享有该地的收成分益(2)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第27页(JHS, p.99)。;如贫困农民逃匿或移居到异地,村中为其承担税务缴纳的农民享有收成采摘权,即便该农民返回,亦无权要回土地上的收成(3)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第28页(JHS, p.100)。。

其次,《农业法》中就土地的交换或租赁问题,明确了双方的权责。《农业法》关注的是农业复苏与税收问题,未将土地固定在某一群体手中。换言之,谁来耕种并不重要,重要的是有人耕种并缴纳赋税。故《农业法》中关于土地的交换和租赁现象非常普遍,法律条文对不同的交换或租赁方式及收益分配都进行了详细的规定。对土地的交换并未设有苛刻条件,只要符合2~3个证人认证,双方同意,便可缔结暂时或永久性的土地交换契约。但在缔结或撤销方面,讲求公平原则,若缔结契约后,一方发现交换的土地不对等,缺少的一方可以要求另一方进行增补;在撤销方面,若发生在一方播种后要求撤销,该要求不成立,若发生在一方翻耕后要求撤销,该要求可以成立,但要以另一块地也被翻耕后方能生效(4)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第25页(JHS, p.95)。。

再次,关于土地的租赁,《农业法》中主要讨论了“什一分益”和“对分分益”两种租赁方式(也承认承租者与出租人达成的分益契约)。具体而言,这两种契约的收益分配方式不同,但是双方承担的责任和应尽的义务相近。作为承租人,要担负按时犁耕土地的义务,若未按时,则不能从土地上获得收益,若没有能力耕种,则要提前通告土地所有者,否则也要受到责罚。对于耕作一半而后停止的,不仅要将土地交还所有者,还要据土地损失数额进行赔偿。即便尽心耕种,收获时节,未经出租人的许可,承租人既不能擅自收割庄稼,更不能侵占出租人的收益,否则按照盗窃处罚,没收全部收成。作为出租人,也绝非是坐等收益,亦要承担一定义务,比如收益分成中要保持1∶9和5∶5的分配比例,不能占有承租人的份额,在耕种中,要对因无能力进行耕种者的通告及时处置(1)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第26—28页(JHS, p.99)。。

综上,《农业法》对拜占庭农村中的行为主体进行了权利与义务的规范。从所有权的角度,为了调动小农的生产积极性,该法律遵循保护小农财产所有权的原则;对于逃避农业生产义务的农民,法律秉承未行义务,不享权利的惩罚原则。法律允许土地的交换和租赁,但也明确当事双方的权责内容,以土地为中心,确保农业生产的进行,是这一时期立法关注的重点,而农民权义的规范,为农村社会经济的发展提供了法律上的援助。

农业生产的规范有序。《农业法》颁布的核心目的是推动农业生产的有序进行。农业生产的有序主要体现在荒废田地有人耕、生产工具有保障、争端裁决有法情和份地划分讲公平四个方面,农业生产规范有序的本质是农民、农具、农地、农法和农情的“五农”和谐统一。

土地是农村的根本,离开了农田,也就无所谓农村。因为农业生产的周期性,农地与农民之间建立起的应是一对相对固定的关系。但是拜占庭的历史较为特殊,6—8世纪的社会动荡与内忧外患,拜占庭农村遭到巨大破坏,导致严重的财政和边疆危机,如希拉克略皇帝进攻波斯期间,“因国库亏空,只能向都城和各省的教会求助捐献珍宝圣器,将其打制为金银币”(2)A.A.Vasiliev, History of Byzantine Empire 324-1453, p.197.,以充军费。虽然军区制的建立,促进了小农的稳定,但出于增加财政税收的紧迫性,这一时期的农业立法并非要将农民固定在土地上,而是允许土地的置换和租赁。不过前提是“人走税不免”,故《农业法》规定:“若一个离开自己土地的农民,每年都缴纳国库的特别税(ἐὰν γεωγὸς ἀποδράσας ἐκ τοῡ ἰδίου ἀγροῡτελῇ κατ’ ἔτος τὰ ἐκστραόρδινα τοῡ δημοσίον λόγου)”,别人无权获得其土地上的收益。但如果农民迁徙他乡,无力缴纳税收,则“那些承担了缴纳国税义务的农民有权来采收葡萄(οἱ τῷ δημοσίῳ ἀπαιτούμενοι λόγῳ ἐπιτρυγήτωσαν αὐτόν)”(3)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第28页(JHS, p.100)。,对于荒弃的土地,同村农民具有优先使用的权利。可见,拜占庭农村组织作为一个税收单位,税收征收的对象负担于土地之上,税收义务不会因为原主人的消失而消失,荒废的土地也不会因为原耕种者的迁徙而荒芜。

按照马克思唯物史观,生产工具在人类社会发展中起关键性作用,作为“机械性的劳动资料”,它“更能显示一个社会生产时代的具有决定意义的特征”。(4)《马克思恩格斯全集》(第23卷),北京:人民出版社,1972年,第204页。在拜占庭农业生产中,生产工具对其有序发展有重要影响。故在《农业法》中涉及的生产工具铁锹、锄头、镰刀、修剪刀、斧头、犁、犁铧头、轭和车等,法条均对偷盗这些农具的行为给予了详细的处罚决定。对“在翻耕时节,偷盗他人铁锹或锄头(λίσγονἣ δίκελλαν),收获季节,偷盗他人镰刀(δρέπανον),修枝时节,盗取他人修建刀具(καλδευτήριον),伐木时节,盗取他人斧具(πέλεκυν),从偷盗之日起,按每日 12 弗里斯(φόλλεις)的罚金进行赔偿”(1)弗里斯是晚期罗马及拜占庭帝国发行的低面值铜币,重约 10 克,含有 4%的银。从 6 世纪到 11 世纪,1 弗里斯的价值基本保持为金币索里达的 1/288。详见王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第28—29页。;而对“偷盗他人犁(ἄροτρον)、犁铧头(ὑνὴν)和轭(ζυγὸν)者,无论时节,一律按每日12弗里斯的罚金进行惩罚,烧毁或偷盗他人大车(ἄμαξαν),要罚双倍车价的罚款”(2)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第33页(JHS, p.105)。。

在解决邻里土地的争端中,《农业法》讲求了情与法的结合。比如当农户份地上的树遮蔽了邻人菜园的光线,菜园的主人有权对树枝进行修剪,体现了对土地所有者权益的尊重,若并非菜园,则邻人无权对树枝进行修剪,又显现了从实情出发规范农户行为的原则(3)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第30页(JHS, p.102)。;有人在公共用地建立了磨坊,若村中成员不满,不满者可在分摊建磨坊的费用后使用磨坊,但若磨坊建在自家份地上,他人不得有异议,不过若磨坊用水,导致他人耕地或果园造成损失,磨坊主要进行赔偿,否则磨坊将被要求停运(4)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第36页(JHS, pp.107-108)。。条款体现了农业法在解决邻里争端中,土地归谁所属为评判基础,以优先尊重土地所有权为评判原则,兼顾付出劳动者的利益,有利于维护农村邻里间的和谐,促进农业生产的有序进行。

除了对有主份地的规范,《农业法》还体现了份地划分中的公平与公正原则,指出,“若在土地份地的划分中,无论因价值还是地理位置上有失公允,则份地的接受者可要求撤销划分(ἐὰν μερισμὸς γενόμενος ἠδίκησέν τινας ἐν σκαρφίοις ἣ ἐν τόποις,ἄδειαν ἐχέτωσαν ἀναλύειν τὴν γενομένην μερισίαν)”(5)王翘、李强:《拜占庭〈农业法〉译注》,《古代文明》2011年第4期,第26页(JHS, p.90)。。此外,对份地上的“物”,也要随份地的划分而转移,在未划分的土地上种了树木,若该地划归种树者,则树木属于种植者,若该地划归给别人,则份地的所有者给予种植者同样数目的补偿后,才能拥有该树。这种考量份地等量及份地上的“物”的划分方式,减少了份地划分过程中的矛盾,有利于农业经济的进一步发展。

总之,农村社会的丰富多样,农民权义的明确划分和农业生产的规范有序,有效地促进了拜占庭帝国农业社会经济的进一步发展。

余 论

行文至此,本文以法律文献为视角,以军事改革为切入点,基本上完成了对伊苏里亚王朝时期社会经济复苏的考析,认为在经历了6—7世纪的社会动荡,随着军区改革和立法出台,促进了帝国农村社会经济的恢复,激发了帝国的繁荣,为马其顿王朝复兴奠定了基础,故而学界部分学者关于伊苏里亚王朝“黑暗时期”的说法是有失公允的。

首先,改革是拜占庭存续千年之久的法宝,农业改革的成效决定了帝国兴衰。从3世纪危机后的隶农制改革到希拉克略王朝时期的军区制改革奠定了帝国延续和复兴的前提。奴隶制衰落,拜占庭皇帝果断实行隶农制,促发了小农经济的复苏,稳定了帝国东部的局面。但查士丁尼之后的社会动荡引发了帝国农业的再次萧条,生死关头,皇帝进行军区制改革,将帝国行政区域划分改为军事区域划分,采取以田代饷、军事编制和军役地产及移民到田的策略,激发了帝国农兵阶层的形成,《士兵法》和《法律选编》中均有体现。这一阶层的壮大,一方面扩充了农村的人口,增加了农业劳动力,促进了农业生产的恢复,稳固了帝国的根本;另一方面农兵阶层的稳固,为帝国提供了士兵来源,缓解了帝国边疆的压力。而帝国内外的稳固和经济的发展,又进一步刺激了城乡间的互动,为帝国手工业、商业及全面的复兴奠定了基础。故将一个处于上升、恢复与发展时期的时代称为“黑暗时代”有些不妥。

其次,农业的发展并非仅是理论上小农阶层的壮大,还体现在农业生产的规范有序。《农业法》作为一部涉及农村组织、田地利用、农户权益、土地租赁等方面的规范,反映了伊苏里亚王朝前后数百年间以土地为核心,多种产业相结合,生产模式多元化的丰富多彩的农村社会生活的图景。从农业主体的权义看,法典中以土地所有权为偏重,兼顾劳动结果,据农民的身份多样化特征,详细规定了农民应承担的责任和享受的权益;从农业生产的发展情况看,法典秉承法情结合、公平至上的原则,对农业生产中土地的分配、生产工具保护、争端的裁决等进行了合法、合情与合理的规范,有利于农业生产的有序进行,消弭争论、发展农业是《农业法》编行的初衷,将一个农业处于井然有序,生产主体权责分明的时期称为“黑暗时代”也是不成立的。

概之,在6—7世纪的社会动乱中,军区制改革促进了拜占庭小农阶层的稳固与壮大,为帝国农业生产和军事防守提供了人力来源,逐渐缓解了帝国的财政与边疆危机,使得帝国至伊苏里亚王朝时期趋于稳定与复苏;《农业法》等法律从形成到颁布,也为复兴中的农村社会经济诸多主客体关系的平衡提供了保障,至伊苏里亚王朝时期,农村的生产活动日益活跃、规范,不仅促进了农业自身发展,也带动了其它行业的复苏,而将复兴与繁荣时期称为“黑暗时代”,在逻辑上亦是讲不通的。因此,将6—8世纪的社会动荡时期称为“黑暗时代”无可厚非,但是8—9世纪的伊苏里亚王朝更应强调其复苏与发展的特征,而非“黑暗”特质。