穿刺针式抓钳辅助双孔腹腔镜在阑尾切除术中的应用

徐乾辉 张再重 刘文炽 陈少全 王烈 林立英

腹腔镜阑尾切除术是急性阑尾炎手术治疗的主要方式。然而传统三孔腹腔镜阑尾切除术易导致术后疼痛、瘢痕增生、Trocar孔感染、Trocar孔疝等问题。我们采用穿刺针式抓钳替代常规腔镜抓钳进行牵拉阑尾,分离粘连,帮助充分暴露手术区域,辅助完成手术,并与常规三孔腹腔镜阑尾切除术进行比较。

对象与方法

一、对象

2019年6月~2020年9月我院收治急性阑尾炎病人60例,诊断参照第九版人卫出版的《外科学》进行判断[1]。入组标准:(1)符合急性阑尾炎的诊断标准;(2)经腹部CT或腹部超声检查确诊;(3)无腹腔镜手术的其他禁忌证;(4)年龄18~65岁,男女不限;(5)病人知情手术,自愿签署手术同意书。排除标准:临床未确诊急性阑尾炎;病程超过5天;术中探查排除急性阑尾炎诊断或同时处理其他腹内疾病。按照随机数字表法进行分组,将60例病人随机分为穿刺抓钳组和常规三孔组,每组各30例。

二、方法

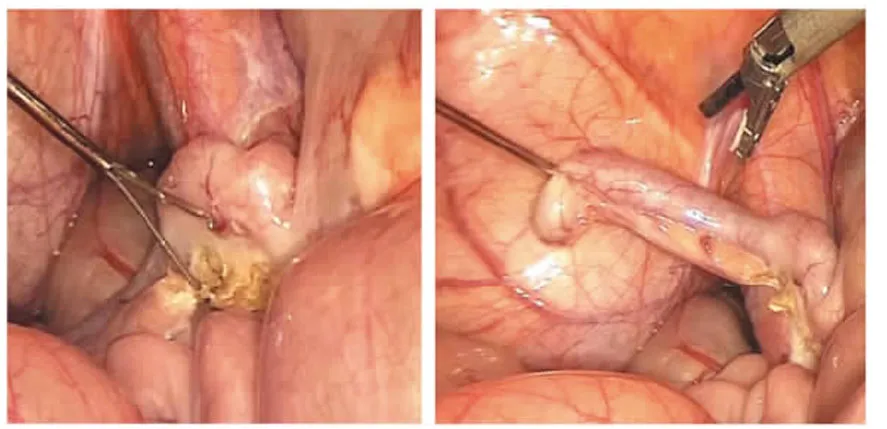

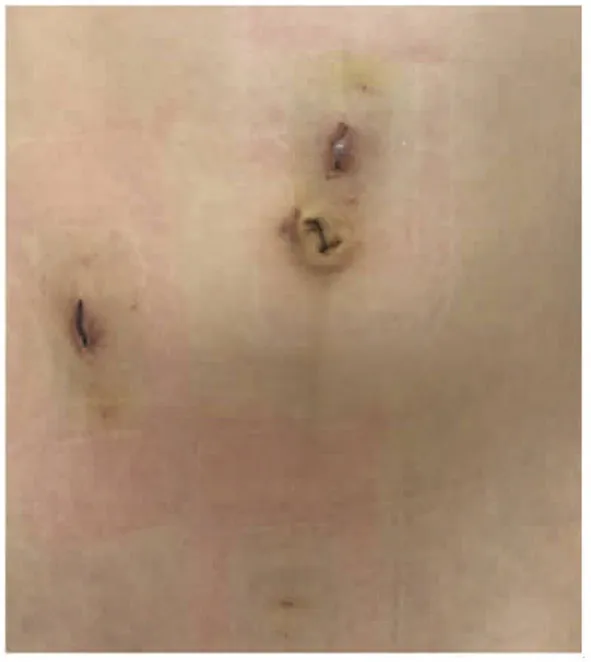

1.手术方法:(1)常规三孔组取5 mm、10 mm、12 mm Trocar各一个。于脐周作弧行10 mm小切口,置入10 mm Trocar作为腹腔镜观察孔。在右侧腋中线平脐处12 mm切口,置入12 mm Trocar,作为主操作孔放置超声刀;耻骨联合上方5 cm处刺入5 mm Trocar,作为辅助操作孔放置分离器钳或抓钳;手术操作按常规腹腔镜下阑尾切除术术式进行。术后用腹腔镜病理袋将阑尾完全包裹后,从右侧12 mm Trocar取出,直尺测量术中腹壁所有切口的长度总和。(2)穿刺抓钳组取10 mm、12 mm Trocar各一个,穿刺针式抓钳一把。于脐周作弧行10 mm小切口,置入10 mm Trocar,作为腹腔镜观察孔。腹腔镜直视下在右侧腋中线平脐处作12 mm切口,置入12 mm Trocar,该孔放置超声刀,作为主操作孔;在耻骨联合上方5 cm处腹腔镜直视下刺入穿刺针式抓钳,约1 mm(图1);术中用穿刺针式抓钳提起阑尾(图2),超声刀分离解剖阑尾系膜,流离阑尾动脉后上超声刀电凝并截断。术后用腹腔镜病理袋将阑尾完全包裹后,从右侧Trocar取出,直尺测量术中腹壁所有切口的长度总和(图3)。

图1 穿刺针式抓钳配合及Trocar位置

图2 穿刺抓钳牵拉、辅助操作

图3 术后切口照片

2.观察指标:术中情况包括手术切口长度、手术时间、术中穿刺所耗时间、术中出血量、切口缝合时间;术后情况包括术后肛门排气时间,平均住院时间,术后24小时疼痛评分,术后瘢痕,切口满意度评分;术后并发症的发生情况,如切口感染、腹腔感染、阑尾残株炎、切口疝等发生情况;病人术后随访6个月。手术切口长度为腹壁所有切口的长度总和(mm);术中穿刺所耗时间包括术中切皮及Taocar穿刺的时间(min),对照组为5 mm、10 mm、12 mm 3个Trocar穿刺,实验组为10 mm、12 mm 2个Trocar和1个穿刺针式腹腔镜抓钳穿刺时间;术后疼痛评分:采用视觉模拟评分量表(visual analogue scale,VAS)进行疼痛程度评分;记录两组病人术后第24小时疼痛评分。手术瘢痕为术后3个月后腹壁手术瘢痕的长度(cm);术后并发症包括切口感染、腹腔感染、阑尾残株炎、切口疝等。记录两组出现相关症状的例数。

三、统计学分析

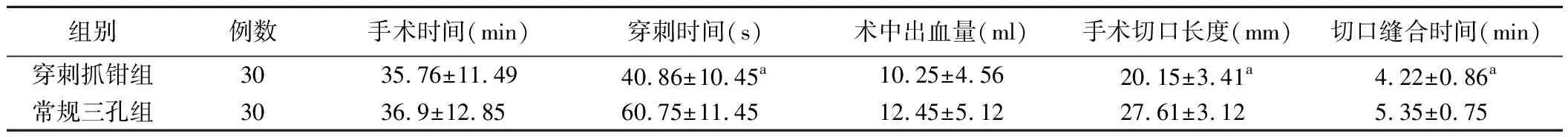

表2 两组术中情况比较

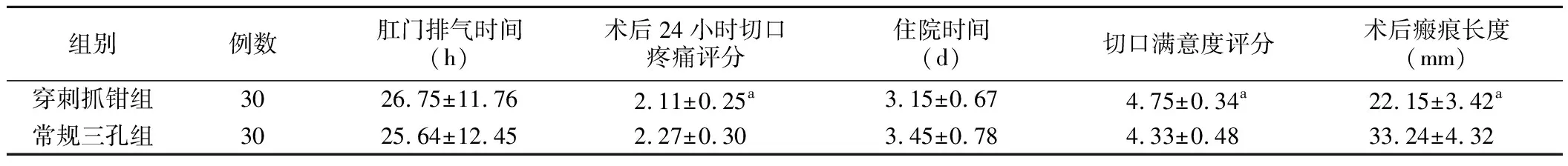

表3 两组的术后情况比较

结果

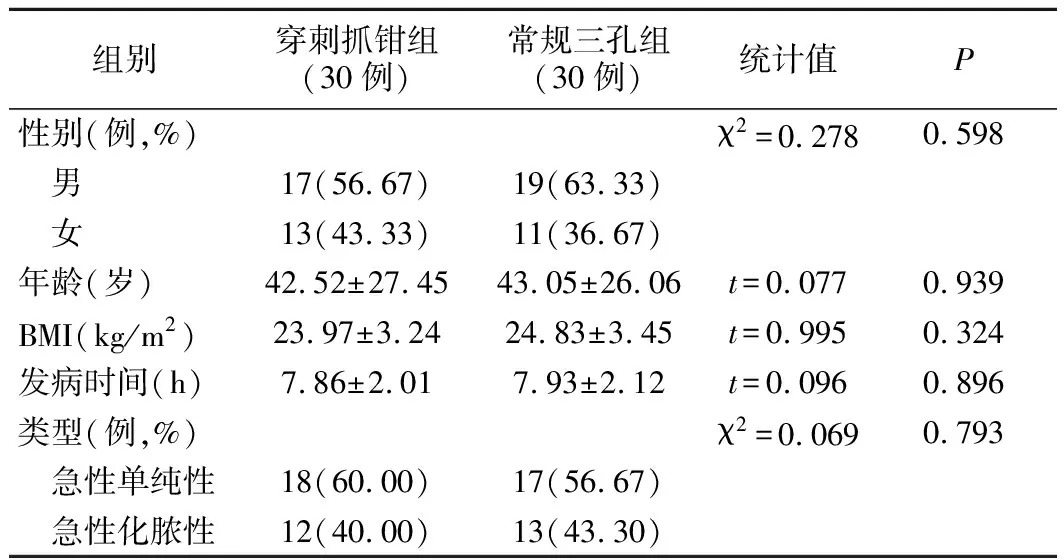

1.两组病人基本情况比较:共选取急性阑尾炎病人60例,均符合纳入标准,无剔除病例。两组年龄、性别、BMI、发病时间、阑尾炎类型等比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组基本情况比较

2.两组术中情况比较:穿刺抓钳组与常规三孔组均顺利完成手术,两组手术时间、术中出血量比较差异无统计学意义(P>0.05),穿刺抓钳组穿刺时间、手术切口长度、切口缝合时间短于常规三孔组,两组比较,差异有统计学意义(P>0.05)。见表2。

3.两组术后情况比较:两组术后肛门排气时间、住院时间与常规三孔组比较,差异无统计学意义(P>0.05):病人术后24小时切口疼痛评分、术后3个月手术瘢痕长度优于常规三孔组,术后切口满意度明显高于常规三孔组,两组比较差异有统计学意义(P>0.05)。见表3。

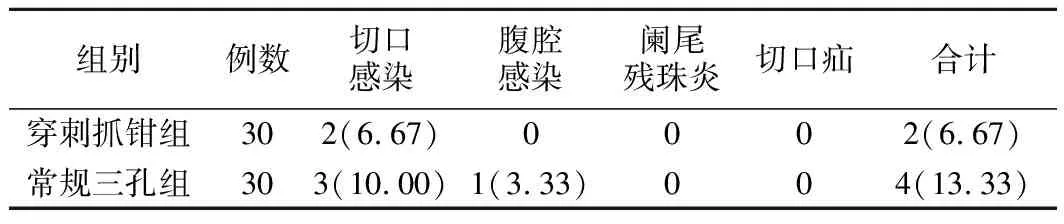

4.两组病人术后并发症比较:术后随访6个月,穿刺抓钳组术后发生并发症2例(6.67%),常规三孔组发生4例(13.33%)。两组术后并发症发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组的术后并发症情况比较(例,%)

讨论

Semm首次报道腹腔镜阑尾切除手术(laparoscopic appendectomy,LA),该术式具有微创、探查明确,康复快、并发症少等优点,在临床上尤其是基层医院广泛应用[2]。也是年轻医生在腔镜手术学习中的重要环节。

经过几十年的发展,以及微创技术和微创器械的改进,LA由原来的三孔腔镜的基础上,逐渐发展至双孔腔镜及单孔腔镜手术[3]。有研究认为,减少腹壁瘢痕,可以通过缩短切口长度、隐藏Trocar孔的位置以及减少Trocar数量,但需要专门的单孔腔镜器械辅助,同时经脐单孔LA由于仅有一个Trocar孔,操作范围较小,腔镜器械经同一地方进入腹腔,易造成筷子效应,在操作上增加了一定的难度,技术难度大,学习周期长,从而增加手术时间及腹腔创伤[4]。有研究表明,通过减少Trocar孔数量达到更微创的目的[5-7],一种是双孔腹腔镜拖出式阑尾切除术,在右下腹部麦氏点做1~2 cm切口,将阑尾经该切口拖出腹腔,进行阑尾切除、结扎完成手术,但该术式大大增加了切口感染的几率,若遇到阑尾及系膜短小、肥胖病人,不能将阑尾完整拖出切除。而采用各种自制钩针辅助双孔腹腔镜LA术,在麦氏点将钩针刺带线入腹腔,固定阑尾及系膜,体外牵拉牵引线,将阑尾提起,暴露手术区域,超声刀游离阑尾系膜并切除阑尾,由于牵引只能是一个方向,或者遇到粘连时,阑尾暴露仍有难度,需再改常规三孔腔镜手术。

本研究在传统三孔腹腔镜阑尾切除术的基础上,采用穿刺针式抓钳配合双孔腹腔镜技术治疗急性阑尾炎,穿刺针式抓钳进入腹腔,其作用与三孔术式的辅助操作钳一样,能够充分牵拉固定暴露阑尾及系膜,分离粘连,帮助充分暴露手术区域,操作简便,不增加手术难度,同时减少腹壁戳孔数,减少Trocar穿刺损伤的几率。穿刺针式抓钳经腹壁穿刺定位准确,穿刺容易,时间短,可避免腹壁下血管及组织的损伤,穿刺点直径仅1 mm,术后无需缝合,降低腹壁创伤,从而减轻术后切口疼痛,可避免该Trocar孔发生感染,也可完全避免术后Trocar疝的发生,此方法基本可以忽略穿刺针带来的各种影响和创伤,从而达到双孔腹腔镜手术的目的。尤其是对于女性及儿童病人,充分达到更微创更美观的效果。此方法基本可以忽略穿刺针带来的各种影响和创伤,从而达到双孔腹腔镜手术的目的,也避免了双孔腹腔镜手术的手术缺点。

本研究穿刺抓钳组手术切口长度、术后瘢痕长度均优于常规三孔组,针式抓钳的穿刺点直径仅1 mm,术后3个瘢痕几乎看不清,具有很好的美容效果;两组病人对术后切口的满意度,穿刺抓钳组对切口满意度高于常规三孔组,表明病人对穿刺针式抓钳配合双孔腹腔镜阑尾切除术后美容效果认可。穿刺抓钳组由于腹壁Trocar数量的减少降低了手术创伤,对降低术后疼痛有积极作用。两组术后24小时穿刺抓钳组VAS评分低于常规三孔组。穿刺针式抓钳配合双孔腹腔镜阑尾切除术对病人损害较小,穿刺抓钳组穿刺时间、切口缝合时间少于常规三孔组,减少了一个Trocar,减少了Trocar穿刺过程腹壁损伤的几率,同时针式抓钳穿刺点无需缝合,减少切口缝合时间。两组病人中术后并发症多为腹腔感染或Trocar孔感染,考虑主要原因为入组病人中化脓性阑尾炎较多,也与术中Trocar脱落二次穿刺次数、阑尾取出有关。本研究结果显示,两组手术时间、术中出血量、术后肛门排气时间、住院时间、术后并发症发生率无明显差异,提示穿刺针式抓钳辅助双孔阑尾切除术与常规三孔阑尾切除术效果相当,安全可靠,不增加手术难度。

穿刺针式抓钳辅助双孔阑尾切除术的关键在于辅助操作钳的替代,由10~15 mm的切口缩小至1~2 mm,穿刺针式抓钳直径约1 mm,相当于1个无鞘微创器械,可直接穿刺进入腹腔,无需另外切开皮肤,穿刺迅速,创伤小,术后针眼无需缝合,术后无瘢痕;穿刺针式抓钳长度为10 cm,本研究中穿刺点选择在耻骨联合上方5 cm处,进入腹腔后能够直接触及右下腹阑尾区域。该器械操作简单,掌握容易,熟练掌握微创操作技巧后有选择的使用,操作技术熟练[8]。但该穿刺针式抓钳仍存在不足之处:(1)穿刺针式抓钳存在抓钳组织困难,抓钳头端较小,抓持力较小,在牵拉、暴露阑尾时较常规腔镜器械差,特别在复杂阑尾手术,如阑尾周围严重粘连、阑尾坏疽穿孔;抓钳头端较小,对于较粗的阑尾,不适合直接抓持阑尾,可以抓持阑尾系膜或者浆膜,能够有效提高抓持力度,充分牵拉、暴露阑尾,合适的牵引力量及正确的抓持方向才能更好地暴露手术区域。(2)穿刺针式抓钳长度受限,该器械的有效长度仅10 cm,若遇到身材高大或者肥胖的病人,脐下穿刺点距阑尾的距离远大于该器械长度,不利于完成手术。因此,并非所有的病人都适合使用穿刺针式抓钳[9]。粘连少、炎症轻的阑尾炎、身材适中或者较瘦的病人可以使用穿刺针式抓钳,特别是年轻女性、青少年病人要求切口更美观,可考虑使用该器械10-11]。