指向逻辑思维训练的阅读教学策略

——二上《寒号鸟》教学

文|朱晴

【学习目标】

1.培养真实情境下解决问题的能力,不断发展逻辑思维。

2.阅读故事,了解主要角色,交流表达自己的爱憎。

3.感知故事大概内容,能按照时间顺序,说清楚喜鹊、寒号鸟的不同做法及结果。发现产生不同结果的原因。

4.在阅读及角色扮演中体会角色特点,学会有条理地讲述小故事。

【任务情境】

校园广播站要招收播音员,要求如下:1.喜欢阅读,能发现阅读的乐趣;2.能完整地讲述小故事。于是,他们出了一个考题:学习《寒号鸟》一课,试着完成任务,谁完成的任务最多谁就入选。

【教学流程】

任务一:合作探究绘制故事图

1.找角色,为故事图找重点。

找一找,故事中写了哪些小动物?它们之间发生了什么故事?

交流:故事中除了主人公寒号鸟以外,还有一个小动物——喜鹊。认识“鹊”字。

学生在故事图一上写“寒号鸟”“喜鹊”。

2.词串学习,补充故事图。

(1)出示:一堵石崖、一道缝、一条河、一棵大杨树。

①读准这组数量词,用上这些词语,说说它们住在哪儿。

②学生在故事图一上简笔绘画石崖、一道缝、一条河、一棵大杨树。用上连接词说清楚。

3.(1)师生合作读第1 自然段。

(2)指导朗读:

①几阵秋风,树叶落尽,冬天快要到了。

②冬天说到就到,寒风呼呼地刮着。

③寒冬腊月,大雪纷飞。北风像狮子一样狂吼,崖缝里冷得像冰窖。

学生两人小组合作读,绘制故事图二、故事图三、故事图四。

4.串联故事图。

(1)寒号鸟和喜鹊之间的故事就是按这样的时间顺序展开的。

(2)结合自己的故事图,按时间顺序说说寒号鸟和喜鹊的故事。

5.发现两者之间的主要联系——劝。

(1)生认读“劝”,结合课文理解“劝”。

喜鹊一次又一次拿道理去劝说寒号鸟,文中喜鹊一“劝”、二“劝”、三“呼唤”。

(2)生演一演“劝”和“呼唤”,发现不同。

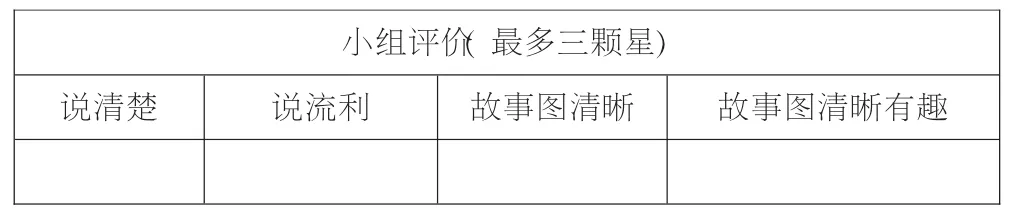

成果评价:

【设计意图:本次任务设计侧重从听、看、读、写的策略实现逻辑思维的提升。活动旨在培养学生清晰、连贯交流所需的语言习惯,让学生在深层次上理解、欣赏、评价他人或自己的作品,提升思维力。】

任务二:阅读比较优化故事图

1.优化故事图二(喜鹊第一次劝寒号鸟)。

(1)自由读,用横线画出喜鹊在做什么,用波浪线画出寒号鸟在做什么。想想它们有什么不同。从“怎么做”中体会喜鹊的勤劳、有远见以及寒号鸟的懒惰。

(2)对比小结:喜鹊忙着做窝,寒号鸟却只知道玩和睡。一个勤劳,一个懒惰,对比鲜明。

(3)学生朗读第3、4 自然段。

2.优化故事图三(喜鹊第二次劝寒号鸟)。

(1)自由读,用横线画出喜鹊在做什么,用波浪线画出寒号鸟在做什么。想想它们有什么不同。从“怎么做”中体会喜鹊的勤劳、善良以及寒号鸟的懒惰。

(2)学生分角色朗读。

(3)对比小结:喜鹊忙着做窝,寒号鸟却得过且过。

3.优化故事图四(故事图评比)。

(1)练习朗读,读出喜鹊和寒号鸟语言的不同、做法的不同。

(2)四人小组评比出小组最佳故事图。

(3)讲述故事,小组成员点评。

4.故事配文字。

(1)为什么喜鹊能住在温暖的窝里,寒号鸟却冻死了?

(2)畅所欲言自己的发现并写在故事图旁。

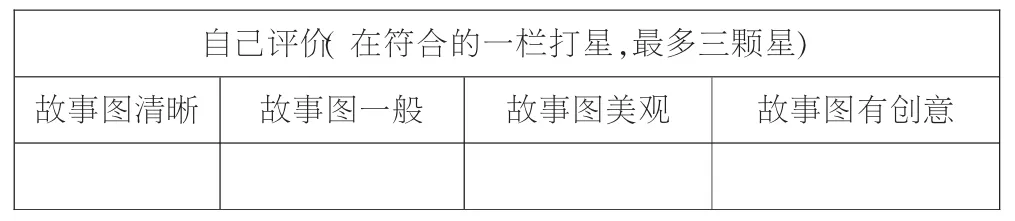

成果评价:

【设计意图:这一任务的设计,着眼于2022 年版课标提出的“教师有意识地利用评价过程发现学生语文学习的特点与问题,提出有针对性的指导意见,促进学生反思学习过程、改进学习方法”。】

任务三:个性讲述巧用故事图

1.分角色朗读课文,交流:为什么喜鹊能住在温暖的窝里,而寒号鸟却冻死了?

2.结合自己整理的几张故事图,讲一讲你最喜欢的一个画面。要求:讲清楚。

3.通过木偶、道具角色扮演讲述故事。

4.拍摄讲故事视频进行网络投票。

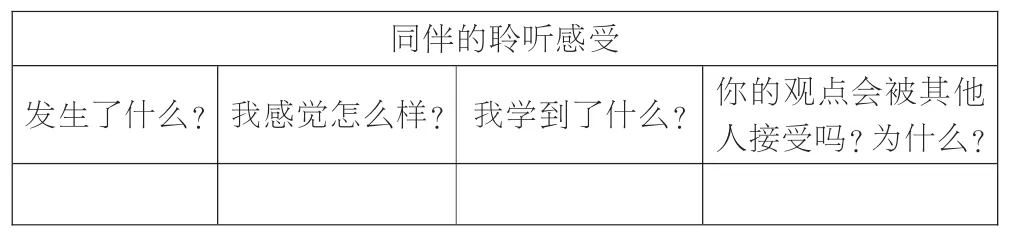

成果评价:

【设计意图:本学习任务的设计旨在引导学生在语文实践活动中,通过阅读、质疑的方式梳理观点,培养理性思维和理性精神。】

任务四:个性创作编辑警示牌

又一年秋天,喜鹊想给其他小动物写警示牌,请你帮它出出主意,可以写些什么?

(当一回小喜鹊,做一张警示牌。)

成果评价:评出“最有说服力警示牌”“最佳设计警示牌”“最具震撼力警示牌”。

【设计意图:围绕《寒号鸟》读、思,学习多角度思考问题,全面看待寒号鸟和喜鹊的经历。通过木偶、道具角色扮演讲述故事。通过小组比赛、网络评比等层层推进,让学生经历一场富有思维训练的学习之旅。】

任务五:挑战森林宣讲员

为了不再有寒号鸟被冻死的事情发生,森林里开展了“小小故事家”的活动,决定让“小小故事家”到各个地方讲一讲《寒号鸟》。

1.秋天到了,你遇到了还没储存粮食的松鼠,你会怎么向它讲《寒号鸟》,劝说它储存粮食?

2.秋天到了,你遇到了不想搭窝的小喜鹊,你会怎样向它讲《寒号鸟》,劝说它赶紧搭窝?

3.过年了,生存经验总结大会上,你会怎样讲《寒号鸟》,让大家都吸取教训?

学生选择最感兴趣的一项,准备一周左右,班内故事评比,入选者推荐参加广播站活动。

【设计意图:学生在“小小故事家”活动中理清自己的思路,整理和表达自己的想法和感受。】