浅埋煤层群开采区段煤柱失稳力学机理研究

商铁林 ,王金东 ,索永录 ,王智懿

(1.榆林学院 能源工程学院,陕西 榆林 719000;2.西安科技大学 能源学院,陕西 西安 710054)

我国新疆、内蒙、山西和陕西等地煤炭资源储量丰富,大部分矿区煤层具有埋藏浅、层数多和距离近等特点,其中陕北侏罗纪煤田位于鄂尔多斯富煤盆地的核心区,划分为神府矿区、榆神矿区、榆横矿区和靖定预查区,主要含煤层段为延安组(J2y),含煤10~15 层,主要可采5~7 层,累计可采厚度15~20 m,煤层间距20~40 m,煤田总分布面积31 600 km2,煤炭资源量2 267 亿吨,累计探明储量为1 596 亿吨,已经建成为亿吨级高产高效矿区[1-3]。陕西省榆林市的原煤产量2019 年为4.64 亿吨,2020 年为5.17 亿吨,2021 年为5.52 亿吨,大规模的开采,导致很多矿区大型矿井第一层煤层已经开采完毕,陆续转向下部煤层的开采,诸多千万吨大型矿井均存煤层群开采问题。

针对下煤层区段煤柱的合理布置位置和煤柱底板应力分布规律,广大学者结合具体的工程实践开展了广泛的研究。索永录[4]以澄合百良旭升煤矿为工程实践背景,应用FLAC3D数值模拟软件,分析了下煤层工作面巷道采用内错、重叠和外错布置。张杰[5]为了确定南梁矿合理的区段煤柱尺寸,在相似模拟实验原理的基础上,设计了区段煤柱不同尺寸的平面模型和立体模型并进行煤柱的稳定性研究。黄庆享以陕北神南矿区柠条塔煤矿为背景,建立了应力场-位移场-裂缝场耦合控制模型,提出了煤柱错距的计算方法,得出合理的煤层错距有利于下煤层巷道维护和减缓地表破坏、可以降低煤柱导致的应力集中,减轻不均匀沉降和地表裂缝发育[6-8]。杜君武[9]分析了不同错距时下部煤层区段煤柱的稳定性,给出下部煤层区段煤柱留设位置的优选原则。曹健[10]通过建立上煤柱底板集中应力计算模型,分析上煤层煤柱底板集中应力分布规律,提出基于下煤柱集中应力控制的煤柱错距确定方法。赵雁海[11]根据补连塔矿的实际开采情况,分析了上部煤柱底部应力及下部巷道围岩变形情况,并对浅埋煤层下行联合开采过程中回采巷道错距等问题进行了研究。张百胜[12]提出采用应力改变率确定极近距离下部煤层回采巷道的合理位置方法。张炜[13]应用应力场变化率系数,均布载荷计算得出的错距和底板破坏情况,以此确定工作面回采巷道合理内错距。李春元[14]根据遗留区段煤柱对底板应力的扰动传播规律,计算分析了遗留煤柱区域下伏煤层开采的扰动宽度范围。

榆林地区浅埋煤层群的高强度开采,地表产生了大量的塌陷裂缝,为了保护脆弱的地表生态环境,避免地表破坏程度的加大,下煤层开采过程中上部遗留区段煤柱必须失稳下沉。目前,针对遗留区段煤柱失稳力学机理研究较少,亟待深入研究。

1 区段煤柱失稳力学机理

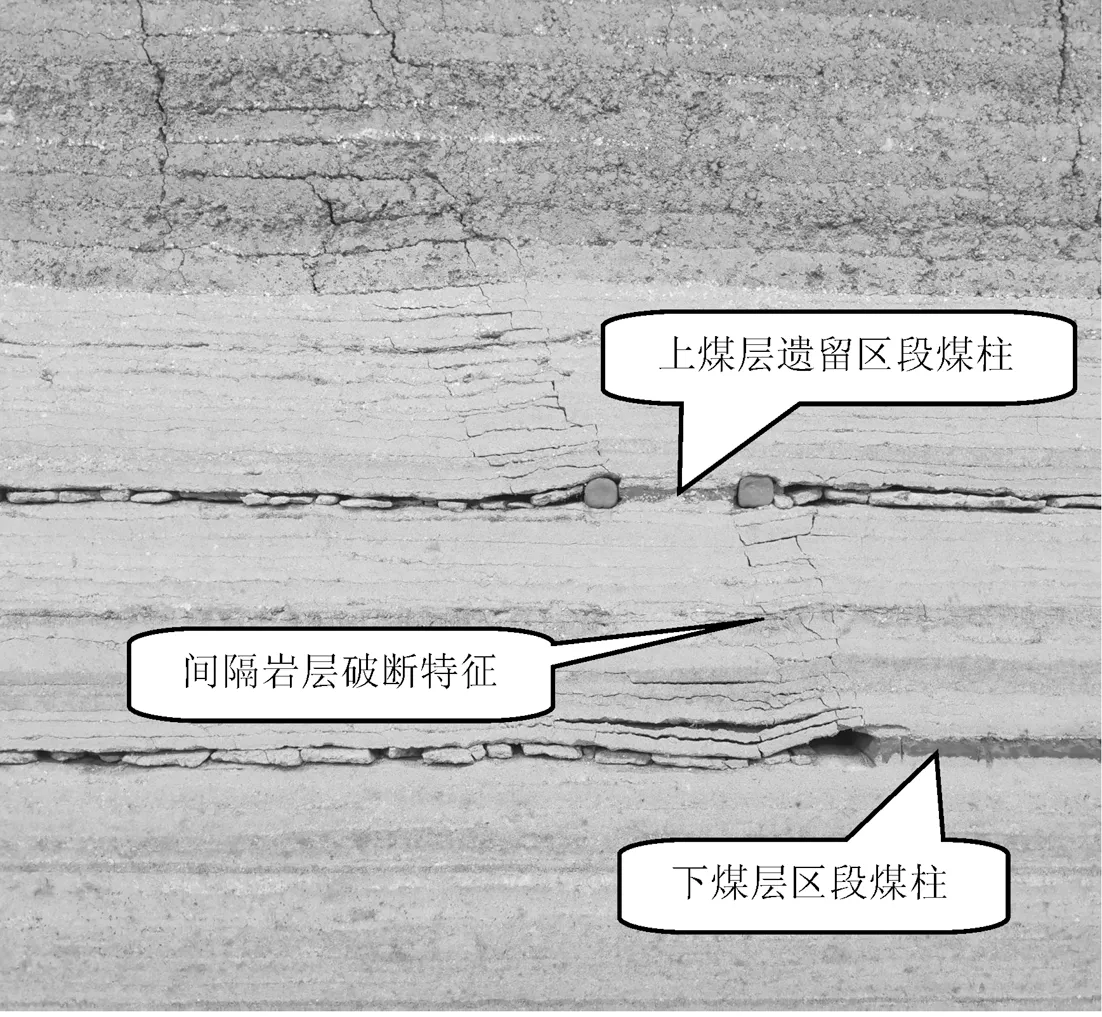

根据物理相似模拟实验,下煤层特定的区段煤柱布置位置会导致上煤层遗留区段煤柱突然下沉结构性失稳现象,间隔岩层出现“逆断层”式破断结构,围岩破断特征如图1 所示。

图1 3-1 煤遗留区段煤柱失稳围岩破断结构特征

煤矿生产过程中,上覆遗留煤柱的失稳运动会造成下煤层回采平巷的变形破坏或开采工作面支架压力升高,甚至出现冲击矿压现象,影响平巷支护方案的设计和工作面安全开采。在特定煤矿的工程地质条件下,间隔岩层发生破断的中心错距位置各不相同,主要受上覆遗留区段煤柱应力集中程度和间隔岩层的力学性质影响。因此,有必要对其发生位置的力学发生机理进行深入研究。

1.1 间隔岩层受力分析

间隔岩层的各组成岩层物理力学性质决定关键层结构特征、层位、破坏范围间隔岩层的破坏形态、垮落破断几何结构特征与应力分布状态。间隔岩层煤岩力学参数决定其关键层数量(无、单一和多关键层),影响下煤层顶板的结构形态和来压特点[15],本研究煤矿间隔岩层表现为无关键层,形成整体性破断现象。而且榆林大多煤矿生产企业区段煤柱的一般设计留设尺寸较大,两侧煤层开采开采结束后,遗留的区段煤柱在中央仍然存在弹性区(弹性核),处于稳定状态,在底板应力集中就更显著。

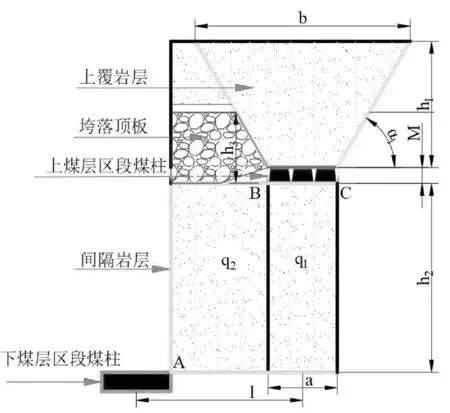

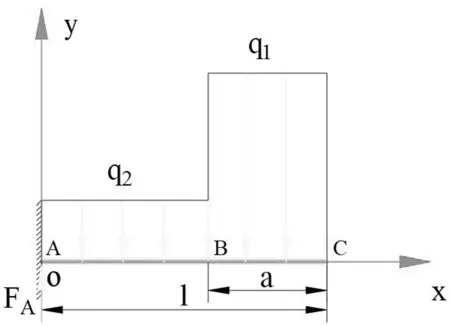

上覆遗留区段煤柱的失稳是下部间隔岩层的突然整体性破断引起其急剧下沉,为探求上覆遗留区段煤柱失稳力学机理,按照相似材料模拟实验中形成的几何结构特征,绘制中心错距为l 时下部间隔岩层的受力状态,如图2 所示。间隔岩层受力状态与常规开采中的基本顶受力环境截然不同,遗留区段煤柱对间隔岩层形成较大的集中应力,造成其力学破坏变形。

图2 间隔岩层受力图

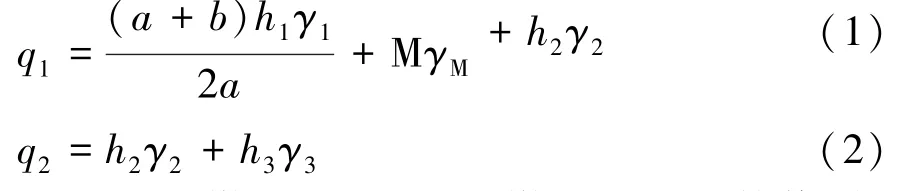

图中间隔岩层受力状态为悬臂梁结构,其BC段受力可简化为均布载荷q1,包含遗留区段煤柱上部“倒梯形” 结构重力、遗留区段煤柱重力和间隔岩层自身重力,具体为公式(1)。AB段受力为均布载荷q2,包含间隔岩层自重和垮落顶板应力,计算公式(2)。

式中,a为区段煤柱宽度(上下煤柱取相同数值,如20),m;b为上煤层遗留区段煤柱上覆倒梯形结构在地表处宽度,其数值可以用公式(3)计算,m;h1为上覆倒梯形结构至地表的高度,m;h2为间隔岩层的高度,m;h3为顶板垮落带高度,m;M为上部煤层厚度,m;γ1为上覆倒梯形结构岩层平均容重,N/m3;γ2为间隔岩层平均容重,kN/m3;γ3为垮落顶板平均容重,kN/m3;γM为煤层容重,kN/m3;α1顶板岩层(土层)垮落角,°;α2顶板岩层(间隔基岩层)垮落角,°。

1.2 间隔岩层垮落距离

以A点作为坐标原点建立O -x坐标系,间隔岩层垮断的悬臂梁力学模型如图3 所示。图中l 数值等于上下区段煤柱中心错距。

图3 间隔岩层悬臂梁力学模型

因为A、B 两点为间隔岩层的受力分界点,将梁分为AB 和BC 两段,应用截面法以右边部分作为平衡对象分别计算间隔岩层梁截面上的剪力FQ(x)和弯矩M(x) 方程。

对于方程(4)、(5)、(6)、(7)进一步分析间隔岩层悬臂梁的最大剪应力和弯矩为A 点(x=0)断面处。

应力变化点B(x=l -a) 断面处剪应力和弯矩为公式(10)和(11),其数值也较大,容易发生力学破坏。

间隔岩层悬臂梁A、B 端点横截面的上、下端点,正应力数值最大,可以用公式(12)计算。对于悬臂梁最容易发生拉破坏,其位置为A、B 端点上截面最高处。

式中,Wz为弯曲截面系数,m3。

对于宽度为b,高度为h的矩形截面

间隔岩层的高度为h2,倾向方向取单位宽度l,则最大拉应力可用公式(13)计算:

由材料力学可知,对于矩形截面,切应力沿截面高度按抛物线分布,最大切应力发生在中性轴上(y=0)上,最大切应力可用公式(14)计算。

当正应力达到该处岩层的抗拉强度极限RT,岩层将在该处拉裂。将公式(9)与(13)联立,可以计算出间隔岩层极限垮落跨距LT(等于中心错距)。若以最大剪应力作为间隔岩层断裂的依据,最大剪应力达到极限强度RS,则将公式(8)与(14)联立,可以计算出间隔岩层极限垮落跨距LS(等于中心错距)。

2 实例分析

以红柳林煤矿北二盘区3-1煤、4-2煤与5-2煤开采6-HB6 号钻孔柱状图为例,3-1煤厚3 m,上覆岩层厚度114 m,4-2煤厚4 m,3-1煤与4-2煤间隔岩层厚度40 m,间采比为10。5-2煤厚6 m,4-2煤与5-2煤间隔岩层厚度63 m,间采比为10.5。基岩平均容重26.3 kN/m3,煤层容重13.5 kN/m3,上覆岩层(包含土层)容重18.7 kN/m3,区段煤柱宽度取值20 m,顶板岩层(土层)垮落角α1为65°左右,顶板岩层(间隔基岩层)垮落角α2为60°左右,榆林地区浅埋煤层开采完毕后,上覆岩层垮落发展至地表,因此h3可以取值到地表。按照相关地质勘探报告岩层的抗拉强度极限RT为2.96 MPa 左右,抗剪极限强度RS为6.03 MPa 左右。

带入以上公式计算3-1煤和4-2煤的间隔岩层断裂中心距间距LT=46.66 m,LS=1 984 m;4-2煤和5-2煤的间隔岩层断裂中心距间距LT=51.58 m,LS=2 744 m。间隔岩层采用最大剪应力作为破断依据得到的LS数值较大,采用最大拉应力作为破断依据得到的数值较小,因此,上覆遗留区段煤柱失稳的力学过程和机理是间隔岩层首先在A 点和B 点出现拉破坏,形成以A 点和B 点为支点的上下错动运动,在断裂错动过程中,间隔岩层内部进一步发生剪切破坏。

3 结论

(1)榆林地区浅埋煤层群开采,特定的区段煤柱布置位置,上煤层遗留区段煤柱出现剧烈结构失稳的现象,强矿山压力对下煤层平巷和区段煤柱构成安全隐患,下煤层区段煤柱布置需合理设计。

(2)上煤层遗留区段煤柱失稳中心错距位置,是间隔岩层的受力状态和自身力学性质的综合作用,在上下区段煤柱的端点处首先发生拉破坏,区段煤柱进一步上下错动,间隔岩层内部发生剪切破坏。

(3)榆林地区浅埋煤层群间隔岩层厚度不大,容易形成无关键的整体破断结构,采用悬臂梁理论可以计算上煤层遗留煤柱发生结构失稳的中心错距。红柳林煤矿3-1煤和4-2煤发生失稳的中心错距为46.66 m,4-2煤和5-2煤发生失稳的中心错距为51.58 m,下煤层区段煤柱的布置必须避开此位置,使上覆遗留煤柱的失稳过程发生在后方采空区。